Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

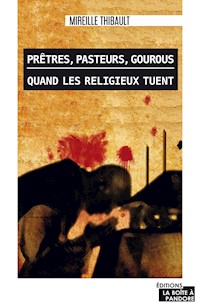

- Herausgeber: La Boîte à Pandore

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Französisch

Des tueurs en série parmi les religieux...

L’abbé Auriol, le pasteur Jérémie Babin, le père Perette, le gourou Charles Manson... qui sont ces hommes et ces femmes de religion auteurs d’atrocités ?

De tout temps, des religieux ont commis l’impensable. Certains ont rompu leurs vœux pour de l’argent, par soif de pouvoir ou par luxure, alors que d’autres ont tué au nom de leurs convictions religieuses, perdant alors le contrôle lors de rituels. Curieusement, des tueurs en série se cachent aussi parmi les individus dévoués à la religion.

Cet ouvrage explore un phénomène criminel très peu – voire même jamais – étudié : celui de ministres de culte ayant commis un meurtre. Les cas répertoriés s’étalent sur une période de 600 ans et les mobiles de ces criminels sont nombreux : l’argent, le pouvoir, la luxure, les convictions religieuses, la folie et plus particulièrement les rituels d’exorcisme.

Une étude solide et inédite qui permet d’appréhender notre présent.

Quand les hommes de foi commettent l’irréparable : étude d’un phénomène méconnu.

Découvrez une étude sur les crimes commis par des hommes et des femmes de religion.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Mireille Thibault est ethnologue. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en psychologie, d’un certificat en criminologie ainsi que d’un certificat en droit de l’Université de Laval (Québec, Canada) et a publié plusieurs ouvrages concernant divers phénomènes criminels et sociétaux. Elle a notamment publié

Les crimes les plus fous aux Éditions Jourdan,

Histoires d’enlèvements et

Enfants meurtriers aux Éditions La Boîte à Pandore.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© La Boite à Pandore

Paris

http://www.laboiteapandore.fr

Les Éditions La Boite à Pandore sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.

ISBN : 978-2-39009-483-8 – EAN : 9782390094838

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Mireille thibault

Prêtres, pasteurs, gourous

quand les religieux tuent

À Rose, Erwan, Gwenaël, Jacob et Kilian

Presque tous les gens s’imaginent à tort qu’un assassin est différent d’un homme ordinaire.

Arthur Williams

Introduction

Cet ouvrage propose une étude explorant un phénomène criminel très peu, si ce n’est jamais, étudié : celui des prêtres qui tuent. Il convient de mentionner que mes recherches ont porté sur une longue période, soit environ 600 ans. J’ai également élargi celles-ci aux gourous et individus criminalisés présentant une adhésion inhabituelle à l’un ou l’autre culte ou religion officielle. Il m’est apparu favorable, au cours de la rédaction de cet ouvrage, afin d’étudier de façon pertinente ce type de criminels, de diviser ce texte non seulement selon les mobiles des crimes commis, mais également selon leurs époques. En effet, la compilation des cas recensés démontre que les motivations et les types de crimes répertoriés diffèrent à travers les âges.

Ce phénomène des prêtres meurtriers a, d’un point de vue lexical, une source inédite puisque le terme assassin, aujourd’hui bien connu, découle en fait du terme arabe hachichiya,relié à une secte d’ismaéliens de Syrie contrôlée par un individu nommé le « Vieux de la Montagne » ou le « Vieil Homme de la Montagne ». Ce chef de secte fournissait à ses disciples du haschisch, soit de la résine de cannabis, dont proviendrait le terme haschischin, avant de les envoyer commettre divers assassinats. Leurs victimes étaient généralement des chrétiens, mais parfois également des musulmans. Le groupe résidait dans un château situé entre Antioche et Damas, où les jeunes adhérents à la secte avaient accès à divers plaisirs. Il leur était promis encore plus de félicité après leur mort s’ils obéissaient aveuglément aux commandements de leur chef. Ces disciples lui étaient tous acquis au point que, sur un seul de ses ordres, ils se jetaient du haut de la montagne.

Considérant la nature humaine, il faut admettre que, même dans un environnement religieux, personne n’est à l’abri d’une agression de la part de ses pairs. J’en prends pour exemple l’aventure vécue au VIe siècle par saint Benoît, et qui est décrite dans la Légende dorée de Jacques de Voragine. L’auteur raconte que la renommée du saint était si étendue que, lorsque l’abbé d’un monastère vint à mourir, la communauté des frères le pria de prendre sa place. Avant d’accepter cette offre, saint Benoît les avertit que leurs mœurs étaient peut-être différentes des siennes ; néanmoins, ils maintinrent leur demande, et le saint accepta de devenir leur supérieur. Mais il se révéla tellement strict dans ce rôle que les moines regrettèrent bientôt leur choix. Ils se résolurent donc à mettre du poison dans le vin de celui-ci, mais Benoît, avant de le porter à ses lèvres, fit le signe de la croix, et le vase contenant le poison éclata en mille morceaux. Le saint compris alors ce qui s’était produit et dit aux moines qu’il espérait que Dieu leur pardonne cet acte. Il leur rappela qu’il les avait bien avertis des différences entre leurs mœurs et les siennes et déclara qu’il était maintenant préférable qu’ils aillent se chercher un nouveau supérieur — ce qu’ils firent.

Il faut savoir qu’à une certaine époque, le rôle des papes était plus politique que spirituel, et certains d’entre eux n’hésitèrent pas à utiliser des procédés dignes des dictateurs et des criminels. Ainsi, Jean XXII a persécuté les disciples de saint François, qu’il considérait comme des hérétiques, et fait même brûler certains d’entre eux. Il fera également condamner à mort Michel de Césène, qui occupe à ce moment le poste de ministre général de l’ordre des Franciscains.

Certains papes, surtout s’ils étaient atteints de paranoïa et d’un certain délire de persécution, n’ont donc pas reculé devant le crime pour se débarrasser de leurs ennemis, parfois en croyant sincèrement servir leur foi. Par ailleurs, à partir de 1229, le principal but de la papauté est de combattre l’hérésie. Cette mission sera confiée aux Dominicains par Grégoire IX et sera connue sous le nom d’Inquisition. Dès 1260, le pape accepte le recours à la torture pour extirper la vérité aux personnes ainsi soupçonnées. Étrangement, la première victime de l’Inquisition en France est un prêtre, soit l’évêque cathare Vigoureux de Baconia, qui est brûlé en 1233. Les membres de ce mouvement seront d’ailleurs traqués jusqu’à l’extinction par les autorités religieuses en place. Il faut admettre cependant que la conversion des hérétiques se faisait d’abord par des moyens moins drastiques, et la torture utilisée en dernier recours. En 1513, le pape Jules II, tout comme le pape Léon X en 1521, engage les prélats allemands à augmenter la répression contre la sorcellerie, ce qui mènera à des débordements que nous étudierons dans cet ouvrage.

Les rôles des prêtres et des leaders religieux se sont donc modifiés avec les époques, tout comme leur ascendant sur leurs fidèles. Les informations à tirer des crimes commis par ceux-ci représentent donc un apprentissage autant historique que criminologique, c’est pourquoi leur étude se révèle tout à fait pertinente. Dans cet ouvrage, nous verrons les cas de prêtres et d’individus religieux, gourous ou autres, qui ont tué pour de l’argent, par luxure, en prévision de la fin du monde ou par convictions religieuses, et qu’il se retrouve même parmi eux… des tueurs en série. Le lecteur constatera que certains individus cités dans cet ouvrage ont été acquittés ; cependant, les doutes à leur sujet — tout comme les propos de divers intervenants soutenant que c’est en raison de leur fonction sacerdotale qu’un tel verdict a été rendu — m’ont conduite à choisir de les mentionner, malgré le verdict rendu en leur faveur. Nous commencerons donc par examiner les cas de prêtres ou personnages religieux ayant tué pour l’un des mobiles les plus courants : l’appât du gain.

ChapITRE 1 : Tuer pour l’argent et le pouvoir

Années 1400 à 1500

Roderic Llançol i de Borja

Connu sous le nom de Rodrigo Borja, dont le nom de famille deviendra Borgia, ou encore sous celui du pape Alexandre VI, Roderic Llançol est né le 1er janvier 1431 en Italie et sera pape de 1492 à 1503. Issu d’une famille noble, Rodrigo est également le neveu et fils adoptif du pape Calixte III, soit Alphonse de Borja. Ce dernier le nomme archevêque titulaire de Valence à l’âge de 25 ans puis le fait cardinal, malgré la réprobation du Sacré Collège. L’année suivante, il devient camerlingue et vice-chancelier de l’Église romaine puis pape en 1492. Il est alors élu au conclave après avoir obtenu la majorité canonique, mais il est possible que certains votants aient été achetés par ses bons soins. À ce moment, Alexandre VI a déjà quatre enfants, conçus alors qu’il était prêtre. Il aura six enfants reconnus, mais on lui en connaît sept ou huit autres de ses différentes maîtresses. Sa conduite scandaleuse et orgiaque soulève la fureur de plusieurs de ses contemporains, dont le dominicain prédicateur et réformateur Jérôme Savonarole, qu’Alexandre fait arrêter, torturer et exécuter le 23 mai 1498. Les récits de ses soirées de débauche, en compagnie de sa progéniture, se répandent cependant et des rumeurs de pacte avec le diable circuleront également jusqu’à sa mort.

Alexandre Borgia tentera au cours de sa carrière de placer les membres de sa famille à des postes clés afin d’acquérir l’ensemble du pouvoir en Italie ; c’est le cas entre autres de César Borgia. Ce pape, qui a sans cesse besoin d’argent, parvient à soutirer des revenus en manipulant les ordonnances religieuses. Ainsi, il décrète que l’année 1500 constitue une année sainte, provoquant ainsi la tenue de pèlerinages. La vente de chapeaux de cardinaux est curieusement une source de revenus supplémentaire : en effet, il existe pour ceux-ci un certain marché chez les collectionneurs ou dévots. Il s’agissait alors d’offrir le poste à un candidat avant de l’assassiner, rendant ainsi disponibles tous ses biens — dont son chapeau de cardinal —, qui revenaient de droit au pape.

Ce dernier d’ailleurs n’a eu tout au long de sa carrière aucun scrupule à recourir au meurtre contre ses ennemis. Alexandre VI mourut sans doute empoisonné ; son corps avait tellement enflé qu’on ne put le mettre dans le cercueil qui lui était destiné. La vie dissolue de cette famille était telle que le nom des Borgia, surtout celui de César, inspira Le Prince de Machiavel. Le pape Alexandre VI est demeuré dans les mémoires en tant que synonyme de violence, d’âpreté au gain et de débauche sexuelle.

Années 1500 à 1600

L’abbé de Ganges et le père Perrette

En 1558, le marquis de Ganges épouse la marquise de Castellane. Tous deux jeunes et beaux, le couple semble parfaitement assorti et aura deux enfants. Le marquis, cependant, après quelques années de mariage, se lasse de son épouse et commence à s’en éloigner. De son côté, la marquise, constatant le comportement de son époux, entreprend diverses activités en dehors des liens conjugaux et reprend la place en société qu’elle avait quelque peu abandonnée au profit de sa famille.

L’abbé de Ganges, frère du marquis, bien que portant l’habit ecclésiastique, n’a jamais été ordonné prêtre, mais se conduit de façon à obtenir les privilèges liés au port de la robe ecclésiastique. Cruel et libertin, on dit ironiquement que son caractère convient au clergé de cette époque. Le chevalier de Ganges, pour sa part, est le second frère du marquis. Faible et montrant peu de caractère, il demeure, tout comme son frère le faux abbé, dans l’entourage du marquis. L’abbé de Ganges sait que la fortune du couple appartient surtout à la marquise et qu’à la mort de M. de Nochères, le grand-père de celle-ci, ses avoirs doubleront. Le faux prêtre ressent également une certaine attirance envers la belle jeune femme et a décidé qu’un jour, elle lui appartiendra.

Après l’arrivée des deux frères du marquis dans la demeure du couple, ce dernier se rapproche de nouveau de sa femme, au grand bonheur celle-ci, qui l’aime toujours. Un jour, ils sont tous invités au château d’une voisine où doit se produire une grande partie de chasse. Au cours de cette activité, l’abbé parvient à se trouver seul avec la marquise et l’informe qu’elle lui doit le rapprochement entre elle et son époux, mais que cela doit se payer de retour. Il prétend avoir mainmise sur ses deux frères et que sa volonté prime sur tout. L’abbé lui déclare ensuite son amour, que la jeune femme repousse. Furieux, il complote ensuite pour que son frère, le chevalier, fasse lui aussi la cour à sa belle-sœur. Celle-ci repousse également ce nouveau prétendant. C’est ce qu’espérait l’abbé, car il attise ensuite la haine du chevalier envers la jeune femme. Son époux s’éloigne ensuite d’elle à nouveau, et M. de Nochères décède. La marquise n’en devient donc que d’autant plus riche.

Selon les lois en vigueur à cette époque, cet argent acquis après le mariage est l’entière propriété de la jeune femme, et son époux ne peut en disposer de quelque façon que ce soit si ce n’est grâce à une procuration signée de la main de celle-ci. Cette dernière, loin d’être bête, prend aussitôt les conseils d’un notaire pour soustraire cet argent à la famille du marquis afin de le préserver pour ses enfants. Quelques jours plus tard, une crème est servie au dîner, que s’abstiennent de consommer le marquis et ses frères, et tous ceux qui s’en délectent sont indisposés. La marquise en a même repris deux fois, mais le lait contenu dans la crème, et le fait qu’elle ait mangé auparavant, a affaibli l’arsenic contenu dans le dessert. La crème est ensuite analysée, et on y découvre du poison, mais on explique sa présence par la faute d’un domestique ayant confondu sucre et arsenic.

Le marquis de Ganges tente ensuite de se rapprocher à nouveau de sa femme, mais celle-ci n’est pas dupe et sait fort bien que c’est uniquement son argent qui l’intéresse. À l’automne, il est décidé de passer la saison prochaine à Ganges dans un château que possède le marquis. Son épouse y voit un plan pour l’isoler et s’en prendre à elle. Avant de se rendre à cet endroit, elle fait donc rédiger un testament devant notaire instituant sa mère, Mme de Rossan, sa légataire universelle, chargée de tester celui des deux enfants qu’elle jugera le plus apte à disposer de ses biens. Au cours de la nuit, la jeune femme fait rassembler les magistrats d’Avignon et leur déclare que si elle vient à mourir, ils ne doivent reconnaître pour véritable et volontaire aucun autre testament que celui qu’elle vient d’exécuter devant notaire. Elle explique qu’un tel document ne pourrait avoir été dicté que sous la contrainte et la menace. Méfiante, la marquise est donc soupçonneuse à son arrivée au château, mais les premiers temps de son séjour s’y déroulent sans alerte. À ce moment, la mère des frères de Ganges s’y trouve également ; mais lorsqu’elle quitte les lieux, la marquise s’y retrouve en compagnie d’un aumônier nommé Perrette, au service de la famille du marquis depuis vingt-cinq ans, et de plusieurs domestiques qui demeurent sur les lieux. La marquise a pris soin dès son arrivée de tisser des liens d’amitié avec plusieurs membres de la communauté, ce qui lui servira.

L’abbé et le chevalier de Ganges se comportent depuis un moment en parfaits gentilshommes. La marquise confie donc à l’abbé qu’elle s’ennuie de son époux, absent depuis un bon moment. Le faux prêtre lui explique qu’elle devrait lui démontrer sa confiance en partageant sa fortune avec lui, ce qui le rendrait plus favorable à son égard. De manière malhabile, l’abbé insiste de plus en plus en faveur de la composition d’un nouveau testament agréant le marquis, ce qui ravive la suspicion de la jeune femme. La marquise cède en apparence à cette demande de formuler un nouveau document et le 5 mai 1667, elle rédige un nouveau testament devant notaire. Informé par ses frères, le marquis se rend alors à Ganges y rencontrer sa femme.

Le 16 mai, celle-ci, quelque peu souffrante depuis un moment, demande une médecine en provenance de la boutique d’un pharmacien, mais on lui apporte plutôt un breuvage noir et épais. Méfiante, elle préfère consommer un remède en sa possession, qu’elle juge peu efficace, mais plus sûr. Une heure plus tard, les deux frères du marquis envoient prendre de ses nouvelles. Elle déclare bien se porter et les invite à la collation de quatre heures, à laquelle plusieurs femmes de son entourage seront présentes. Une heure plus tard, les deux comploteurs prennent à nouveau de ses nouvelles ; on leur répond que la marquise se sent toujours bien. Tous les invités prennent ensuite la collation dans la chambre de la jeune femme, mais l’abbé semble soucieux. Puis, tous quittent les lieux, et le chevalier demeure seul avec sa belle-sœur.

Soudainement, il pâlit et s’assoit sur le lit, pendant que son frère l’abbé revient, tenant à la main un verre ainsi qu’un pistolet. Il déclare à la marquise qu’elle doit choisir entre le poison, l’arme ou le fer. Le chevalier tire alors son épée de son fourreau. Après maintes supplications, la jeune femme finit par choisir le poison, mais parvient à n’en consommer qu’une faible quantité et demande à ses bourreaux de lui envoyer un confesseur. Les deux hommes s’en vont alors chercher l’abbé Perrette, déjà informé du complot dont il se fait complice. Pendant ce temps, la marquise réussit à s’enfuir par la fenêtre, et l’abbé Perrette, qui arrivait sur les lieux, tente de la retenir, mais n’y parvient pas. Il essaie également de la tuer ou de l’assommer en lui lançant une cruche pleine d’eau. La marquise réussit à gagner le village, mais le chevalier la rejoint pour la traîner à l’intérieur d’une demeure dans laquelle se trouvent plusieurs femmes. La connaissant, elles se portent à son secours. Pendant ce temps, l’abbé attend sur le seuil de la résidence, l’arme à la main, et défend les lieux contre toute intervention. Malgré les actions des femmes présentes, le chevalier réussit à porter plusieurs coups d’épée à la malheureuse femme. Il se retire alors en disant à son frère que le crime est accompli, mais la marquise est toujours vivante. Ses amies la mettent au lit et vont quérir des secours.

L’abbé s’aperçoit alors de l’échec de l’assaut porté par son frère. Il entre dans la chambre et appuie son arme contre la poitrine de la marquise, mais le coup de feu est dévié par l’une des femmes présentes. Unissant leurs forces, les amies de l’agressée réussissent à jeter dehors l’assaillant. Les deux assassins, constatant leur échec, s’enfuient dans une ville voisine. Les autorités sont averties des événements et recueillent les dires des témoins. L’on apprend entre temps que les deux criminels en sont venus aux coups en s’accusant mutuellement d’être responsables de la faillite du plan. Le marquis parvient ensuite auprès de sa femme et, s’il semble d’abord attentionné et perturbé devant les événements qui lui sont rapportés, il tente de faire admettre par son épouse la tenue d’un nouveau testament. Celle-ci refuse toujours de se soumettre, mais le marquis décide néanmoins de demeurer auprès d’elle.

Sur son lit de mort, la marquise dit pardonner aux deux frères de Ganges. Elle demande l’extrême-onction, mais voit avec horreur entrer le père Perrette qui, en plus d’avoir voulu la retenir lors de sa fuite et tenté de l’écraser sous le poids d’une cruche, avait ensuite averti au plus tôt les deux assassins de la fuite de leur victime. Néanmoins, au moment des derniers sacrements, il tient son rôle de prêtre, et la marquise taira sa participation à l’attentat. Elle résistera dix-neuf jours pour décéder le 5 juin suivant, et une autopsie démontrera que c’est le poison qui aura finalement eu raison de la jeune femme. Le marquis et ses deux frères sont alors accusés, ainsi que l’abbé Perrette, car on a réussi à reconstituer les faits grâce aux divers témoignages recueillis. Le marquis reporte alors toutes les accusations sur ses frères et s’en sort, car malgré la suspicion de tous, les preuves manquent pour déterminer hors de tout doute sa participation au complot.

Le 21 août 1667, l’abbé et le chevalier de Ganges sont condamnés à être rompus vifs, et le marquis est banni de manière perpétuelle du royaume, ses biens étant confisqués au profit du roi, et se voit retirer son titre de noblesse. L’abbé Perrette, pour sa part, est condamné aux galères perpétuelles après avoir été expulsé des ordres par les pouvoirs ecclésiastiques.

Années 1800-1900

John D. Lee

Le 11 septembre 1857, John D. Lee, évêque de l’Église mormone, attaque un wagon de train en Utah, tuant 120 hommes et femmes. Il s’agissait de familles originaires d’Arkansas, provenant de Californie et se dirigeant vers Mountain Meadow en Utah. Cet État est alors en conflit avec les États-Unis et se trouve sous la maîtrise de Brigham Young et de ses églises mormones, qui ont amassé des armes afin de s’opposer aux lois fédérales.

Quand le wagon de train se trouve à environ 300 miles (485 km) de Salt Lake City, il est attaqué par une bande de renégats blancs déguisés en Indiens. Les pionniers résisteront pendant trois jours à leurs agresseurs, et Lee offre ensuite une trêve, affirmant que si les assiégés abandonnent leur or et leur bétail, ils pourront poursuivre leur voyage. Malgré l’entente conclue, Lee et ses hommes assassinent les 120 personnes présentes, laissant seulement 17 enfants en vie. Les corps des victimes sont dépouillés de leurs vêtements, tout comme de leurs bijoux, puis les attaquants s’enfuient. Les mormons sont très tôt suspectés d’être les auteurs de ce crime et Brigham Young d’y être directement impliqué, mais rien ne permet à ce moment de supporter de telles allégations.

En 1858, Young nie être complice de ce massacre et rejette le blâme sur les Amérindiens. Mais une enfant de 5 ans ayant survécu au massacre est questionnée deux ans plus tard et rapporte comment son père a été tué par des Amérindiens, qui se sont révélés être des Blancs après s’être lavé le visage. En 1870, les autorités parviennent à relier John D. Lee à ce crime odieux, et il est alors excommunié par Brigham Young. Ce n’est qu’en 1875 que Lee est finalement arrêté ; il aura fallu dix-huit années aux autorités pour recueillir suffisamment de preuves pour le mettre en accusation. Il sera jugé à deux reprises et trouvé coupable lors de la tenue du second procès. John D. Lee est condamné à mort le 23 mars 1877, et amené sur la scène du massacre à Mountain Meadow pour y être abattu par un peloton d’exécution.

Mais en 2002, certains chercheurs ramènent à l’avant-plan la responsabilité de Brigham Young dans ce massacre historique. Deux ouvrages publiés soutiennent cette thèse rappelant qu’à cette époque, rien ne se passait en Utah sans qu’il en soit informé. John Lee a lui-même écrit sur le sujet pendant qu’il attendait son exécution et blâme les Amérindiens pour l’attaque des pionniers, soutenant que les mormons les ont rejoints à contrecœur. D’autres affirment que Brigham Young a, lors de cette action, voulu conforter son pouvoir politique. Quoi qu’il en soit, il est certain que John D. Lee, évêque mormon, y était associé et a payé pour tous.

Le pasteur Jérémie Babin

Le 25 juin 1866, un corps est découvert sur la rive ouest de la rivière du Lièvre à Buckingham, en Outaouais, au Québec. Le cadavre retrouvé est dans un état relativement avancé de décomposition ; il s’agit d’une jeune femme portant des vêtements chauds et de qualité, qui ne porte qu’une bottine sur deux. Elle semble avoir séjourné dans l’eau pendant plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs mois. La jeune femme a la peau claire, les cheveux bruns, de petites mains et de petits pieds. Elle portait une coiffe piquée noire, un châle de laine, un manteau d’alpaga noir, un jupon gris pâle et des bas de laine blancs. Une enquête sommaire effectuée par l’officier de justice conclut à une mort par noyade, et dans l’immédiat, personne ne se présente pour identifier le corps.

La dépouille est inhumée le 26 juin dans le cimetière catholique du village, dans la fosse pour personnes décédées sans avoir été baptisées. Le fossoyeur qui doit l’ensevelir remarque cependant que la femme a les membres difformes et une tête démesurément grosse, révélant ainsi un handicap important. Il en conclut qu’elle n’a pu se rendre seule à la rivière, et dès le 27 juin, une rumeur circule que cette jeune handicapée serait la sœur d’un pasteur anglican, Jérémie Babin, disparue depuis plusieurs mois. L’officier de justice fait donc exhumer le cadavre et reprend l’enquête. Le pasteur Babin reconnaît alors le corps de sa sœur Marie Aglaé, mais n’exprime aucune émotion — il est même indifférent devant le cadavre de celle-ci. Deux médecins examinent ensuite la dépouille et n’y découvrent aucun signe de violence, sauf une marque bleue sur la cheville droite. Ils observent cependant que ses deux pieds sont si difformes qu’elle ne pouvait se déplacer seule. Les deux hommes concluent qu’elle est morte noyée sept ou huit semaines plus tôt, mais le cerveau ne présentant pas de marques de congestion, se demandent si elle n’a pas été empoisonnée. Comme il est impossible qu’elle se soit suicidée par noyade, ne pouvant se rendre d’elle-même à la rivière, la jeune femme aurait donc été conduite au cours d’eau pour y être précipitée.

Le pasteur Jérémie Babin est né le 19 juillet 1837 dans l’actuelle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ordonné pasteur de l’Église d’Angleterre à la cathédrale Christ Church de Montréal en 1865. Il se trouve en poste à Buckingham depuis le mois de juillet 1864 et, au moment de l’affaire, est âgé de 29 ans. C’est par un soir de janvier 1866 que son frère Joseph frappe à la porte de la maison qu’il partage avec sa femme Élisabeth, leur autre frère Job et une servante. Le visiteur lui amène leur sœur infirme, qu’il remet à sa garde. Le pasteur est furieux et lui demande de repartir avec la jeune handicapée. Son épouse étant enceinte, il ne veut pas de cette charge supplémentaire ; mais Joseph insiste. Le pasteur accueille finalement Marie Aglaé, qui disparaîtra trois mois plus tard, juste après que Job est parti retrouver leur père, qui réside alors aux États-Unis. En fait, depuis que ce dernier a quitté le Canada, la jeune infirme a résidé dans diverses pensions de famille. Lorsqu’elle est confiée à son frère Jérémy, Marie Aglaé est âgée de 27 ans et n’a aucune autonomie en raison de son handicap. Bien que saine d’esprit, la jeune femme s’exprime difficilement. Dans la vaste demeure, on installe l’infirme dans une petite pièce à l’étage dont la fenêtre donne sur le cimetière paroissial. Peu de gens connaissent sa présence en ce lieu. Elle vivra ainsi en recluse pendant les trois mois et demi précédant sa disparition, mais est tout de même bien nourrie et installée confortablement.

L’enquête concernant son décès est reprise le 4 juillet 1866 et présidée par H. Beaumont Small. Le pasteur Babin est cité à comparaître, mais refuse de se présenter et organise son départ pour un voyage déjà prévu à Ottawa. L’officier de justice ordonne cependant l’arrêt de la diligence et l’oblige à assister à l’audience. L’évêque de Montréal, informé du comportement de son diacre, le suspend de ses charges. L’absence d’émotions du pasteur en surprend plus d’un et hausse la présomption de culpabilité à son égard.

Le pasteur Babin racontera avoir accompagné Marie Aglaé le 6 avril 1866, ou aux alentours de cette date, entre 20 h 30 et 21 h à environ quatre kilomètres du village, pour la confier à deux personnes venant d’Ottawa, dont un certain Moïse Ledoux. Il aurait passé une entente avec cet individu pour qu’il héberge sa sœur contre 50 dollars. Ledoux aurait présenté un certificat de bonne conduite provenant de son curé, dont le nom échappe au pasteur Babin au moment de l’interrogatoire. Ledoux habiterait Ottawa, et il l’aurait rencontré dans cette ville au mois de février précédent. Babin affirme n’avoir pas revu sa sœur après cet échange, mais avoir reçu de ses nouvelles par l’individu concerné. Le pasteur ne peut cependant que décrire l’homme, sans pouvoir préciser son adresse.

Un mandat d’arrestation est donc lancé contre Moïse Ledoux, et les autorités le recherchent à Ottawa. Au cours de l’enquête de l’officier de justice, des témoins se présenteront jusqu’au 23 juillet, dont la servante des Babin, qui dit avoir salué la jeune infirme avant de quitter la résidence le temps d’une permission. Le lendemain, celle-ci ne se trouvait plus à la maison, tout comme ses vêtements et son fauteuil roulant. Des témoins viennent ensuite contredire certains faits avancés par Jérémie Babin, et ce dernier décide d’engager un avocat. Les débats sont houleux lors de cette enquête de l’officier de justice, qui doit simplement déterminer si Babin peut être tenu responsable du sort de sa sœur.

À un moment, ce dernier accompagne un connétable et diverses personnes à Ottawa à la recherche de Moïse Ledoux. Un témoin mentionne qu’à l’époque où Marie Aglaé aurait été jetée dans la rivière, il existait un trou dans le cours d’eau, d’une largeur de 90 centimètres, situé près de travaux de construction de caissons, et qu’elle aurait pu y être jetée. De la maison du pasteur, un sentier mène d’ailleurs à cet endroit, et ce dernier s’y rendait régulièrement y faire boire son cheval. Mais le témoin n’y a jamais vu de traces du passage d’un traîneau, même si l’espace était suffisant pour qu’un semblable véhicule s’y déplace. Un autre témoin, qui est également membre du jury, mentionne qu’un chemin passait devant la résidence du pasteur et contournait la baie pour conduire aux caissons ; seuls Babin et trois ou quatre de ses voisins l’empruntaient. Par ailleurs, autour du 12 avril de cette année-là, il n’y a plus moyen de s’y rendre en carriole sur patins par manque de neige, et certains affirment que la carriole de Babin a été endommagée vers cette époque.

Une rumeur commence à circuler soutenant que la jeune infirme aurait été empoisonnée à la strychnine, mais aucune expertise n’a été pratiquée pour confirmer un tel soupçon. Entre temps, les autorités n’arrivent toujours pas à retrouver le fameux Ledoux, pendant que la population est divisée concernant la culpabilité de son pasteur. Plusieurs le croient coupable et veulent qu’il soit châtié comme tout accusé ; d’autres ne peuvent croire qu’un homme d’Église ait pu commettre un tel péché. Le 23 juillet 1866, près d’un mois après la découverte du corps de Marie Aglaé, c’est à l’unanimité que le jury de l’officier de justice déclare qu’elle est décédée de mort violente et qu’elle a été noyée dans la rivière du Lièvre vers le 12 avril 1866, par son frère le révérend Jérémie Babin, et qu’un certain Moïse Ledoux aurait été son complice. Pendant ce temps, la femme du pasteur réside chez sa mère, où elle accouchera d’une petite fille.

Jérémie Babin est ensuite mis en état d’arrestation et conduit à la prison d’Aylmer, mais réussira à trouver l’argent pour payer sa caution, pendant que ses amis cherchent à démontrer l’existence du dénommé Ledoux. Le procès du pasteur Babin débute à Aylmer le 23 janvier 1867, et l’accusé est défendu par Me Bernard Devlin assisté de John A. Perkins. Le procureur de la Couronne est Thomas J. Walsh alors que le juge Aimé Lafontaine préside au procès. Le Dr Sauvé, qui a pratiqué l’autopsie de la jeune femme, affirme que la victime a été mise à l’eau vivante et s’est noyée par la suite. L’avocat de la défense, pour sa part, réussit à trouver deux personnes disant connaître Ledoux. L’un d’eux est même un policier, mais ce dernier soutient ne pas l’avoir vu à Ottawa l’année précédant le moment où la victime a été assassinée. Des fragments d’une lettre de Ledoux à Babin sont curieusement retrouvés par l’un des amis du pasteur, et des lettres de celui-ci sont produites au procès. Il existe cependant certaines incohérences dans ces présumés documents.

L’avocat de l’accusé n’a de cesse de démontrer à quel point ce dernier prenait soin des membres de sa famille, dont aucun n’est présent à part sa femme et sa belle-mère. Les personnes ayant assisté au procès s’entendront pour dire que la parole du jeune procureur est nettement moins vibrante que celle de son adversaire. Le 26 janvier, le jury se retire pour délibérer et en moins d’une heure, les douze hommes établissent un verdict qui déclare le pasteur Babin non coupable. Il faut dire que le juge les avait avertis que le moindre doute devait être favorable à l’accusé.

De manière inconvenante pour plusieurs, le groupe des alliés de Babin se rend ensuite faire la fête à l’hôtel Albion d’Ottawa. Babin oublie que, s’il a été acquitté par manque de preuves, plusieurs le croient encore coupable des faits reprochés, et divers journaux ne se gênent pas pour publier des articles dans lesquels il est question de favoritisme envers les Canadiens francophones ou les membres des ordres religieux. C’est pourquoi, en mars 1867, on parle toujours du meurtre de Marie Aglaé, pendant que les autorités anglicanes ont interdit au pasteur de reprendre ses fonctions. Condamné dans l’opinion publique, ce dernier s’adresse au secrétaire provincial pour exiger l’arrestation et l’inculpation du dénommé Ledoux, ce qui n’aura pas de suite.

Il abandonne ensuite sa famille vers le mois d’octobre 1868 pour se rendre à Cincinnati en Ohio. Sa femme, atteinte de tuberculose, décédera en 1869 après avoir eu une autre fille en 1868. En 1873, Babin épouse une fille de médecin, Kate Morre, âgée de 30 ans. Il devient ensuite enseignant à New York pendant un an, puis occupe le poste de principal d’un établissement de Cincinnati pendant les quatorze années suivantes, tout en occupant certaines fonctions ecclésiastiques au cours de la même période. Le 25 novembre 1913, Jérémie Babin traverse une rue de Cincinnati lorsqu’il est heurté par une automobile. Il décède le 28 novembre sans avoir repris connaissance et est inhumé dans le cimetière Evergreen de Newport, au Kentucky. Plusieurs, dont l’auteur Raymond Ouimet, affirment qu’il a échappé à la condamnation grâce à son statut d’ecclésiastique et en raison de ses puissantes relations familiales et politiques.

L’abbé Auriol

Dans un train, deux voyageurs s’embrassent publiquement de manière passionnée. Il s’agit de l’abbé Auriol, curé de Nohèdes, et de Mme Alexandrine Vernet, institutrice de la même communauté. Leur liaison est notoire depuis un moment, quoique le couple se soit montré plus discret auparavant. Des plaintes de citoyens ont d’ailleurs été formulées à leur sujet à l’inspecteur des écoles, qui a alors transféré la jeune femme dans une commune voisine. On dit que le prêtre aurait mal supporté sa séparation forcée avec l’institutrice et que la nuit, il lui rend visite en habits civils et passe avec elle des séjours discrets dans un hôtel de Perpignan. Le procureur de la République de Prades, M. Lelong, est pour sa part plus préoccupé par les rumeurs concernant deux empoisonnements reliés au curé que par sa conduite indécente.

L’abbé Auriol est entré en religion à son corps défendant et désire par-dessus tout quitter les ordres pour épouser sa maîtresse Alexandrine. Mais son oncle, qui l’a élevé, s’y oppose et refuse la proposition de son neveu de lui abandonner ses biens moyennant une rente viagère. Furieux de ce refus, le prêtre s’en prend à deux de ses paroissiennes, Mlles Marie et Rose Funda, qu’il empoisonne. Aisées, les deux dames sont reconnues pour leurs nombreux actes de charité. Elles ont même accueilli Alexandrine, ainsi qu’un vieil instituteur, tout comme l’abbé Auriol lui-même et ses parents, sous leur toit. C’est d’ailleurs à ce moment que la relation entre les deux tourtereaux a débuté. L’aînée des sœurs meurt subitement le 1er juillet 1881 après avoir avalé une tisane préparée par le prêtre. Malgré de douloureux vomissements, aucun médecin n’est appelé, et la pauvre femme est enterrée aussitôt après son décès sans que sa famille soit convoquée.

Quelques jours plus tard, sa jeune sœur se rend à l’étude du notaire Amouroux à Perpignan où elle dicte son testament, faisant de l’abbé Auriol son légataire universel. Le 30 août suivant, soit onze jours après la confection du testament, Rose Funda ressent de vives douleurs à l’estomac et se plaint d’un froid qui envahit ses membres. La femme se crispe ensuite et vomit de la nourriture accompagnée d’écume. Elle succombe à son tour après avoir consommé un breuvage offert par le curé. Le soir même de son décès, Auriol agit en maître et vend trois chèvres ayant appartenu aux sœurs. La succession Funda est constituée d’immeubles situés dans deux arrondissements de Perpignan et de Prades ; Auriol les vend en quelques jours, à bas prix. Le jour de son arrestation, soit vingt-cinq jours après le décès de Rose, il a tout vendu et se dirige vers la frontière espagnole. C’est d’ailleurs sa précipitation à fuir avec sa maîtresse qui le perdra.

Au cours des premiers interrogatoires menés par les policiers, il nie les faits et se dit victime d’ennemis politiques. L’abbé Auriol tente alors de s’évader et fait appel à des membres du Parquet ainsi qu’au juge d’instruction. Au milieu de larmes et de sanglots, il finit par admettre ses crimes et déclare qu’il a bien empoisonné les deux sœurs afin d’acquérir leur fortune. Marie Funda a été empoisonnée avec de l’hellébore blanc et Rose avec de l’acide prussique. Il répétera ses aveux à de nombreuses personnes et, dans une lettre écrite le 6 octobre 1881, l’abbé Auriol demande à être jugé promptement. Le 12 octobre, il rétracte cependant ses aveux, se dit innocent et parle d’un acte d’humilité pour expliquer ses précédentes déclarations. Les cadavres des victimes sont exhumés et aucune trace de poison n’est découverte, mais il est connu que les substances supposément employées ne laissent pas de trace.

À sa demande, l’accusé se présente vêtu en civil à son procès, qui a lieu à la cour de Montpellier. À ce moment, on ignore où peut bien être Alexandrine Vernet. Auriol dit savoir où elle se trouve, mais refuse d’en informer la justice pour ne pas la compromettre. On la suppose en Espagne ou à Toulouse, ou encore cachée dans l’une des nombreuses maisons religieuses de femmes, disséminées à travers la France. De l’héritage, 5 000 francs ne seront pas retrouvés et auraient été laissés à la jeune femme par les bons soins du curé pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins.

Au procès, l’abbé Auriol témoigne de son affection envers Alexandrine, mais également d’actes contraires aux mœurs entre eux. Il dit avoir choisi de porter des habits civils, car il se sent espionné. Le prêtre déchu affirme ensuite avoir désiré obtenir de l’argent pour effectuer des réparations à l’église de Nohèdes et nie avoir empoisonné les sœurs Funda. Un témoin vient confirmer la mort rapide de celles-ci. L’accusé soutient alors que les 5 000 francs manquants lui ont été volés à la prison et affirme avoir eu en main entre 15 000 et 17 000 francs lors de son entrée en détention. Lorsque sa valise est ouverte en sa présence, il se jette sur une fiole qui s’y trouve, soutenant avoir mal aux dents et vouloir se guérir, mais l’objet lui est aussitôt arraché. Heureusement, car il contient en fait de l’hellébore blanc. La délibération du jury est courte, et ce dernier reconnaît l’abbé Auriol coupable du double empoisonnement des sœurs Funda. On lui concède cependant des circonstances atténuantes, et le prêtre est condamné aux travaux forcés à perpétuité, échappant ainsi à la peine de mort.

Années 1900 à 2000

Adélard Delorme

Le 7 janvier 1922, vers 6 h 30 du matin, est retrouvé à Montréal au Canada le corps de Raoul Delorme, étudiant en commerce à l’Université d’Ottawa. Il était âgé de 24 ans. Lorsqu’il est découvert, le jeune homme a les mains liées, et son cadavre est à demi gelé. La victime a reçu six balles de revolver en pleine tête, est vêtue d’un complet brun et porte des bottines brunes, mais sans caoutchoucs, pourtant indispensables à cette époque de l’année. La veille du meurtre, Raoul est sorti vers 14 h 30 et devait aller souper avec deux personnes pour ensuite se rendre au cinéma et revenir à temps pour prendre le train d’Ottawa le lendemain après-midi.

Raoul Delorme est le plus jeune d’une famille respectable comportant un frère et trois sœurs. Leurs parents sont décédés et son demi-frère est l’abbé Adélard Delorme, aîné de la fratrie. Une semaine après le meurtre, ce dernier offre une récompense de 10 000 dollars pour tout renseignement pouvant mener au meurtrier de Raoul. Une équipe d’enquêteurs chevronnés mène l’enquête, dont fait partie le célèbre inspecteur Farah-Lajoie. Pour lui, le comportement de l’abbé est étrange ; l’homme est arrogant et prétentieux. Lors de l’enquête, tous les membres de la famille sont interrogés, et les lieux de leur résidence sommairement visités.

L’abbé a pour réputation de mener grand train. Il dit ne rien savoir du testament de son frère et ne pas être intéressé par ce document. Mais si Raoul n’avait pas de soucis d’argent, l’abbé n’est pas dans le même cas : leur père a légué la majorité de sa fortune à l’étudiant et l’administration de ses biens, surtout des propriétés, à l’abbé. Ce dernier a cependant emprunté énormément sur la fortune de son frère, qui devait lui revenir bientôt considérant son âge. L’abbé Delorme aurait donc dû rembourser l’argent ainsi détourné, et même la maison où réside toute la famille aurait appartenu à ce moment à Raoul. Par ailleurs, l’étudiant avait rédigé un testament en faveur de son frère, et les témoins qui ont contresigné le document mentionnent que l’abbé était non seulement présent, mais dictait le texte au signataire. De plus, une semaine avant le meurtre, l’abbé Delorme a souscrit une assurance de 25 000 dollars sur la vie de son frère.

D’autres faits étranges s’ajoutent lors de l’enquête. Notamment, la tête de la victime est enveloppée dans un piqué cousu main dont deux exemplaires identiques sont retrouvés dans la résidence familiale. Il y a également des traces de sang sur la banquette arrière de l’automobile de l’abbé. De plus, les balles de calibre. 25 ayant servi à abattre la victime proviennent du revolver Bayard acheté par celui-ci dix jours avant le meurtre. Également, des voisins ont entendu Adélard Delorme quitter le garage avec son automobile vers 23 h le soir du crime, ce qu’il nie.

Le 13 février 1922, on autorise les enquêteurs à arrêter le prêtre. Ce dernier se pose aussitôt en victime et prétend qu’on s’en prend à lui parce qu’il occupe une fonction d’ecclésiastique. Malgré ses protestations, il est emmené à la prison de Montréal. Outre les preuves précédentes, les caoutchoucs de Raoul sont retrouvés dans la maison ; il faut donc admettre qu’il est revenu à la résidence des Delorme — ce que nie l’abbé —, ou alors qu’il serait sorti dans la neige sans cette protection — ce qui serait surprenant.