14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Fischer Paperback

- Sprache: Deutsch

DIE KONKRETE ANLEITUNG ZUM EFFEKTIVEN, GEWALTFREIEN WIDERSTAND von dem international bekannten »Widerstandsguru« (Tagesspiegel) und Politaktivisten Srdja Popovic Nichts ist wirksamer als gewaltfreier Widerstand. Und niemand weiß das besser als der international bekannte Aktivist Srdja Popovic. Als Student gelang es ihm und seinen Freunden den Diktator Miloševic zu stürzen, seitdem berät er seit Jahren weltweit Bürgerrechts- und Demokratiebewegungen und andere Aktivistengruppen. Hier versammelt er seine konkreten Tipps und Tricks zur Organisation des gewaltfreien Protests, z.B. welche Strategien am effektivsten sind, wie man die Presse gewinnt, die richtigen Verbündeten findet oder warum Humor die beste Waffe ist, und belegt sie mit zahlreichen beeindruckenden und kreativen Fallbeispielen. FÜR ALLE, DIE IHR VIERTEL VERSCHÖNERN, ETWAS IN DER GESELLSCHAFT BEWEGEN ODER GAR DIE WELT VERÄNDERN MÖCHTEN => DIE ANLEITUNG ZUM GEWALTFREIEN WIDERSTAND! »Srdja Popovic hat mit Phantasie, Gerissenheit und einer guten Portion Humor eine Bewegung hervorgebracht, die es nicht nur schaffte, den brutalen Diktator Slobodan Miloševic zu stürzen, sondern die zu einer Art Blaupause für gewaltfreien Widerstand weltweit wurde.« Peter Gabriel

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

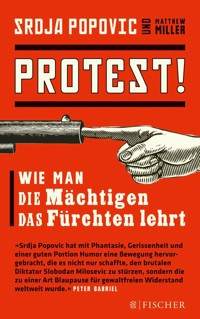

Srdja Popovic | Matthew Miller

Protest!

Wie man die Mächtigen das Fürchten lehrt

Über dieses Buch

Nichts ist wirksamer als gewaltfreier Widerstand. Und niemand weiß das besser als der international bekannte Aktivist Srdja Popovic. Als Student gelang es ihm und seinen Freunden den Diktator Miloševic zu stürzen, seitdem berät er seit Jahren weltweit Bürgerrechts- und Demokratiebewegungen und andere Aktivistengruppen.

Hier versammelt er seine konkreten Tipps und Tricks zur Organisation des gewaltfreien Protests, z.B. welche Strategien am effektivsten sind, wie man die Presse gewinnt, die richtigen Verbündeten findet oder warum Humor die beste Waffe ist, und belegt sie mit zahlreichen beeindruckenden und kreativen Fallbeispielen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Srdja Popovic (geb. 1973 in Belgrad) ist ein international bekannter Politaktivist. Mit der von ihm mitbegründeten Bewegung Otpor! ist es ihm 2000 gelungen, Slobodan Milosevic zu stürzen. Seitdem berät er mit seiner unabhängigen Organisation CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies) in der ganzen Welt Widerstandskämpfer, u.a. in Ägypten, Syrien, Tunesien, Georgien und auf den Malediven. Der »Tagesspiegel« bezeichnete Popovic als »Widerstandsguru«. In der Zeitschrift »Foreign Policy« wurde Popovic im November 2011 als einer der wichtigsten 100 globalen Vordenker bezeichnet, »Wired« zählte ihn zu den 50 Menschen, die die Welt verändern werden und das World Economic Forum wählte ihn zu einem der Young Global Leaders 2013.

Matthew Miller hat bereits zahlreiche Bücher als Co-Autor mitverfasst.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Coverdesign: buxdesign, München

Coverabbildung: Andreas Feininger/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015

unter dem Titel »Blueprint for Revolution. How to Use Rice Pudding,

Lego Men, and Other Non-violent Techniques to Galvanise Communities,

Overthrow Dictators, or Simply Change the World«

im Verlag Spiegel & Grau, Random House, New York

© 2015 by Srdja Popovic and Matthew Miller

Für die deutsche Ausgabe:

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403328-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Vorwort

Das funktioniert bei uns nicht

Große Träume, kleiner Anfang

Zukunftsvisionen

Die Säulen der Macht

Mit Lachen zum Sieg

Wie Unterdrückung zum Bumerang wird

Einigkeit macht stark

Mit Planung zum Erfolg

Der Dämon der Gewalt

Die Sache zu Ende führen

Wer, wenn nicht Sie?

Zum Abschied

Dank

Liste der Abbildungen

Für meine Freunde, die mir vertraut

und meine verrückte Vision unterstützt haben,

mit Störenfrieden auf der ganzen Welt

zusammenzuarbeiten.

Und für meinen kleinen Sohn Moma,

für den ich ganz eigennützig hoffe

eine bessere Welt hinterlassen zu können.

Vorwort

Dies ist ein Buch über Revolutionen.

Nicht über Revolutionen der gewalttätigen Sorte: Die enden nur im Blut unschuldiger Menschen. Auch nicht über Revolutionen einer kleinen Gruppe von Fanatikern: Wenn Sie wissen wollen, wie die funktionieren, legen Sie sich mit einer guten Lenin-Biographie ins Bett. In diesem Buch geht es vielmehr um die Art von Demokratiebewegungen, die heute so viele Orte der Welt erfassen, vom Tahrir-Platz in Kairo bis zur Occupy-Bewegung in New York, Frankfurt oder Madrid. Es geht um Revolutionen von ganz normalen Menschen, die daran glauben, Diktatoren stürzen und Unrecht beseitigen zu können, wenn sie sich zusammentun und ihre Phantasie gebrauchen.

Ich hatte das große Glück, einer dieser ganz normalen Revolutionäre zu sein, und erlebte eine erstaunliche Metamorphose vom Belgrader Bass-Gitarristen, der sich zu cool für Politik war, zu einem der Gründer von OTPOR, der gewaltlosen Widerstandsbewegung, die den serbischen Diktator Slobodan Milosevic stürzte. Nach einem kurzen Ausflug ins serbische Parlament arbeite ich heute als Freund und Berater von großen und kleinen Demokratiebewegungen in aller Welt, die mit gewaltlosen Mitteln gegen Unterdrückung und für Freiheit, Demokratie und Lebensfreude kämpfen. Aber keine Sorge: In diesem Buch geht es nicht um mich. Es geht vielmehr um all das, was ich in meiner Arbeit mit politischen Aktivisten von Syrien bis Kiew gelernt habe, um die großen Ideen und kleinen Taktiken, mit denen ganz normale Menschen zu einer schlagkräftigen Macht werden. Da ich kein sonderlich intellektueller Mensch bin, werde ich keine trockenen Fakten oder unverdaulichen Theorien präsentieren, sondern ich werde Geschichten von bemerkenswerten Menschen und Demokratiebewegungen erzählen, von den Herausforderungen, die sie überwunden, und den Lektionen, die sie gelernt haben.

Dieses Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten finden Sie zahlreiche Beispiele dafür, wie gewaltloser Widerstand in der heutigen Welt aussieht und was erfolgreiche Demokratiebewegungen ausmacht. Im zweiten Teil stelle ich praktische Hinweise zusammen und zeige Ihnen, wie Sie diese gewaltlosen Techniken nutzen können. Ich hoffe, diese Geschichten und Beispiele helfen Ihnen weiter und inspirieren Sie, selbst aktiv zu werden. Da die Menschen, die ich beschreibe, mitunter in Gefahr geraten würden, wenn ihre Rolle in den entsprechenden Bewegungen bekanntwürde, habe ich die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und einige Namen sowie Informationen, anhand deren diese Personen identifiziert werden könnten, geändert. Hin und wieder habe ich mir außerdem die Freiheit genommen, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und auf das Wesentliche zu reduzieren – ich bitte Gelehrte und Pedanten um Nachsicht.

Die Gedanken und Geschichten in diesem Buch sollen nicht nur verstanden, sondern auch gefühlt werden. Wie gute Musik sollen sie in die Beine gehen und Sie von den Stühlen reißen. Und sie sollen Ihnen zeigen, dass die Anzugträger, Schläger und Brutalos – dieser ganze Kader von Finsterlingen, die sonst den Laden schmeißen – nicht so unbesiegbar sind, wie sie aussehen, und dass oft schon ein guter Spaß ausreicht, um sie in die Flucht zu schlagen.

Kapitel 1

Das funktioniert bei uns nicht

Meine schöne Heimatstadt Belgrad steht vermutlich nicht auf der Liste der zehn Orte, die Sie unbedingt vor Ihrem Tod besuchen wollen. Einige Viertel können gefährlich sein, aber wir Serben stehen ohnehin nicht in dem Ruf, ein besonders friedliebendes Volk zu sein. Deshalb haben wir eine der Hauptstraßen nach Gavrilo Princip benannt, der für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich gemacht wird, und eine andere nach seiner Widerstandsgruppe. Nicht zu vergessen Slobodan Milosevic, der Irre, der den Begriff »ethnische Säuberungen« in die Welt setzte, in den Neunzigern vier katastrophale Kriege mit unseren Nachbarn vom Zaun brach und damit Bombenangriffe der NATO provozierte, die die Stadt verwüsteten. Aber den fünfzehn Ägyptern, die im Juni 2009 nach Belgrad kamen, war das alles egal. Sie hielten sich nicht zu einem erholsamen Sommerurlaub in Belgrad auf. Sie waren gekommen, um eine Revolution zu planen.

Angesichts des Anlasses ihrer Reise führte ich sie zunächst zu einem Ort, den ich normalen Touristen vermutlich als Letztes empfehlen würde: den Platz der Republik. Um eine ungefähre Vorstellung von diesem schmutzigen und verunstalteten Platz zu bekommen, stellen Sie sich den Times Square vor, nur kleiner, ohne Energie, ohne Neonreklame, nur mit dem Verkehr und dem Dreck. Den Ägyptern war die Ästhetik gleichgültig. Sie wollten ihren Diktator Hosni Mubarak stürzen, und für sie war der Platz der Republik in Belgrad keine Touristenfalle, sondern der Ground Zero einer gewaltlosen Demokratiebewegung, die von einer Gruppe gewöhnlicher junger Menschen ins Leben gerufen und zu einer gewaltigen politischen Kraft wurde, die das Unvorstellbare schaffte und den Diktator Milosevic stürzte. Ich war einer der Gründer dieser Gruppe, und meine ägyptischen Freunde waren nach Belgrad gekommen, weil sie hofften, etwas von uns Serben lernen zu können.

Ich führte die Besucher in eine ruhigere Ecke des Platzes, weit weg von den quirligen Cafés mit ihren überarbeiteten Kellnerinnen. Ich deutete auf die Luxusläden von Armani, Burberry oder Max Mara in der Ferne und begann meinen kurzen Vortrag. Einst war die Inflation in Serbien so schlimm, dass der Preis für ein Kilo Kartoffeln in nur einem Jahr von 4000 Dinar auf 17 Milliarden Dinar stieg.[1] Als wäre das noch nicht genug, befanden wir uns damals mitten in einem Krieg mit unserem Nachbarland Kroatien. Und wer versuchte, gegen die katastrophale Politik zu protestieren, mit der Wirtschaft und Frieden zerstört worden waren, der wurde verhaftet und verprügelt oder Schlimmeres. Im Jahr 1992 hatte ich gerade mein Biologiestudium begonnen, und wir jungen Serben blickten einer trostlosen Zukunft entgegen.

»Ja«, meinte einer der Ägypter lachend. »Das kennen wir gut!«

Die übrigen Ägypter nickten, während ich mit meiner Erzählung fortfuhr. Angesichts des Terrors des Milosevic-Regimes war die natürliche Reaktion zunächst die Apathie. Meine Freunde und ich gehörten nicht zu der Sorte Mensch, die sich auch nur vorstellten, eines Tages eine politische Bewegung zu gründen. Wir wollten keine Politiker werden. Wir waren Studenten und verhielten uns so, wie man das von Studenten in aller Welt eben erwartet: Wir machten die Nächte durch, tranken große Mengen Alkohol und hielten ständig Ausschau nach potentiellen Partnern. Wenn Sie mich damals gefragt hätten, was mich dazu bewegen würde, das Haus zu verlassen und auf den Platz der Republik zu gehen, dann wäre mir niemals eine Demonstration in den Sinn gekommen, sondern höchstens ein Rock-Konzert.

Von unserer Warte am Rand des Platzes versuchte ich meinen ägyptischen Freunden zu erklären, warum ich mich damals für eine Band namens Rimtutituki begeisterte. Der Name hieß frei übersetzt »ich stecke einen Schwanz in dich« und ich hoffte, dass die drei oder vier Frauen der Gruppe, die einen hijab, die traditionelle Kopfbedeckung der gläubigen Muslima trugen, keinen Anstoß nehmen würden. 1992 war Rimtutituki die coolste Band der ganzen Stadt, eine Bande von Halbstarken, die für ihre schnellen Riffs und frechen Texte bekannt waren. Als sie eines ihrer seltenen kostenlosen Konzerte ankündigten, schwänzten meine Freunde und ich prompt unsere Kurse und liefen zum Platz der Republik, um unsere Idole zu sehen.

Was dort passierte, war ein Schock für uns. Die Musiker von Rimtutituki gaben keines ihrer üblichen witzigen Konzerte. Sie rollten auf der Ladefläche eines Lasters auf den Platz und erinnerten eher an Generäle als an Punkmusiker. Während sie auf ihrem Wagen um den Platz herumfuhren, sangen sie eine Auswahl ihrer beliebtesten Songs und sangen Sätze wie »Wenn ich schieße, habe ich keine Zeit, zu vögeln« und »Da ist kein Hirn unterm Helm«. Man musste kein Genie sein, um zu verstehen, was da passierte: Serbien befand sich im Krieg, Belgrad war voller Soldaten und Panzer auf dem Weg zu Front, und diese Punkband machte sich über den Militarismus lustig, protestierte gegen den Krieg und verlangte ein normales und glückliches Leben. Und das in einer Diktatur, in der man sich eine Menge Ärger einhandeln konnte, wenn man in der Öffentlichkeit solche Parolen von sich gab.

Während ich johlend hinter dem Lastwagen herlief, durchzuckte mich eine Reihe von Erkenntnissen. Mir wurde klar, dass politischer Aktivismus nicht langweilig sein muss, sondern dass ein Protest in Form eines coolen Punk-Konzerts im Gegenteil effektiver war als eine öde Demonstration. Ich erkannte, dass es selbst unter den schwierigsten Umständen möglich war, Menschen aufzurütteln. Und wenn genug Menschen aufgerüttelt wurden und sich zusammentaten, um gemeinsam etwas zu unternehmen, dann würden Veränderungen kommen. Natürlich verstand ich das alles nicht bewusst, jedenfalls noch nicht. Ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was ich an diesem Nachmittag auf dem Platz der Republik fühlte, um meine Erkenntnisse zu verdauen und sie in Taten umzusetzen. Aber nachdem ich verstanden hatte, wie erfolgreiche und attraktive gewaltlose Aktionen aussehen können, war es mir nicht mehr möglich, wieder in meine frühere Apathie zu verfallen. Meine Freunde und ich wussten nun, dass wir etwas tun mussten, um Milosevic zu stürzen.

Und das muss man Milosevic lassen – er tat alles, um unseren Zorn weiter anzuheizen. Im Jahr 1996 weigerte er sich, die Ergebnisse einer Parlamentswahl anzuerkennen, bei der viele seiner Spießgesellen ihre Sitze verloren, und als Demonstranten auf die Straße gingen, wurden sie von Milosevics Polizei zusammengeknüppelt. Im Jahr 1998 ging Milosevic einen weiteren Schritt in Richtung der totalen Diktatur, als er verkündete, die sechs Universitäten Serbiens würden nun der staatlichen Kontrolle unterstellt. Das war mehr, als meine Freunde und ich hinnehmen wollten. Wir trafen uns in kleinen, verräucherten Belgrader Wohnungen und beschlossen, eine Demokratiebewegung ins Leben zu rufen.

Diese Bewegung nannten wir OTPOR, was »Widerstand« bedeutet. Als Logo wählten wir eine schwarze Faust, in Anspielung auf ein starkes Symbol, das gesellschaftliche Bewegungen wie die jugoslawischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg oder die Black Panthers in den Vereinigten Staaten der 1960er verwendet hatten. Für OTPORs Faust verwendeten wir eine Zeichnung meines Freundes Duda Petrovic, die dieser auf einen Zettel gekritzelt hatte, um eines der Mädels der Bewegung zu beeindrucken. Sie war cool, kantig und einfach perfekt.

So oberflächlich manchem das Gerede von Logos erscheinen mag, für uns war es wichtig, ein Erkennungssymbol zu haben, erklärte ich meinen ägyptischen Freunden. So wie Menschen in aller Welt eine rot-weiße Welle sehen und sofort an Coca-Cola denken, so wollten wir den Serben ein Symbol geben, das sie sofort mit unserer Demokratiebewegung in Verbindung bringen konnten. Außerdem war uns nur zu klar, dass wir, selbst wenn wir sämtliche Freunde und Verwandte als Unterstützer für unsere Bewegung gewinnen könnten, bestenfalls eine Demonstration mit dreißig Teilnehmern auf die Beine stellen würden. Aber in einer Nacht konnten wir 300 geballte Fäuste sprühen, und eines Morgens wachten die Bürger von Belgrad auf und sahen, dass der gesamte Platz der Republik mit Graffiti-Fäusten verziert war. Damals hatten alle Angst vor Milosevic, und die Aktion vermittelte den Leuten den Eindruck, dass sich hinter den Kulissen eine große und gut organisierte Gruppierung formiert hatte.

Und bald war dies tatsächlich der Fall.

Junge Leute, die die Faust mit der Unterschrift »Widerstand« überall sahen, wollten natürlich mehr über diese neue, coole Sache erfahren. Sie wollten dabei sein. Um die Poser, die Mitläufer und vor allem die potentiellen Spitzel auszusieben, unterzogen wir die Interessierten einem einfachen Test: Um zu beweisen, dass sie es ernst meinten, mussten sie an ausgewählten Orten eine Faust sprühen. Es dauerte nicht lange, und wir hatten die Stadt nicht nur mit unserem Symbol zugesprüht, sondern auch eine kleine Gruppe engagierter Leute gebildet, die überzeugt waren, dass ein Sturz des Regimes möglich war.

Nachdem wir diese Kerntruppe zusammen hatten, mussten wir entscheiden, welche Art von Bewegung wir sein wollten. Für uns lag auf der Hand, dass Gewalt für unsere Demokratiebewegung nicht in Frage kam – zum einen, weil wir zu 100 Prozent von friedlichen Lösung überzeugt waren, und zum anderen, weil es einfach nicht besonders klug gewesen wäre, mit Gewalt gegen einen Typen vorgehen zu wollen, der Zigtausende Polizisten, Hunderttausende Soldaten und wer weiß wie viele Schläger zur Verfügung hatte. Wir wären niemals in der Lage gewesen, Milosevic mit Gewalt in die Knie zu zwingen. Aber wir konnten eine Bewegung aufbauen, die so stark und so beliebt war, dass er keine andere Möglichkeit hatte, als ihr nachzugeben, freie Wahlen zuzulassen und an den Urnen eine Niederlage einzustecken.

Eine weitere wichtige Entscheidung war, dass OTPOR keine charismatischen Anführer brauchte. Auch aus praktischen Gründen: Sobald wir groß genug waren, würde die Polizei mit aller Macht gegen uns vorgehen, aber eine Bewegung ohne erkennbare Anführer war schwerer auf einen Schlag auszuschalten. Wenn einer von uns verhaftet würde, dann würden fünfzehn andere an seine oder ihre Stelle treten, so die Logik. Aber um bei aller Sichtbarkeit unsichtbar zu bleiben, mussten wir geschickt vorgehen. Wir mussten eine Reihe von kleinen und kreativen Konfrontationen mit dem Regime anzetteln. Wir wollten den Rimtutituki-Moment schaffen, dieses besondere und optimistische Gefühl, dass der Widerstand nicht zwecklos und der Sieg in Reichweite war.

Ich zeigte den ägyptischen Besuchern ein verlassenes Einkaufszentrum aus den Achtzigern, das sich von unserer Warte aus gesehen hinter einem mit schwarzem Glas verkleideten Taxistand befand. Dort hatten mich Milosevics Häscher am 15. Dezember 1998 verhaftet. Es war ein eisiger Morgen. Wir hatten OTPOR drei Monate zuvor gegründet und inzwischen genug Anhänger, um in der Nähe des Platzes der Republik eine kleine Protestaktion zu inszenieren. Ich nahm nicht teil. Auf dem Weg zum verabredeten Treffpunkt schnappten mich ein paar Polizisten und zerrten mich in eine nahe gelegene, nach Pisse stinkende Zelle und machten sich einen Spaß daraus, mich eine gefühlte Ewigkeit lang zu verprügeln. Zum Glück trug ich drei Pullover, die mich ein wenig vor ihren Schlägen und den Tritten ihrer schweren Stiefel schützten. Irgendwann ließen sie mich laufen; zum Abschied steckte mir ein Polizist noch den Lauf einer Pistole in den Mund und erklärte mir, er wünschte, wir seien im Irak, denn dann könnte er mich auf der Stelle erschießen.

Die Ägypter horchten auf. Die Geschichte von Schlägen und Pistolen weckten Erinnerungen an ihre Heimat und Mubaraks berüchtigte Schlägerbanden. Wir Serben hatten also ähnliche Geschichten erlebt. Einer der Ägypter war ein schmaler Intellektueller mit einer Drahtbrille. Mubaraks Geheimpolizei hatte einen besonderen Hass auf Studenden, und aus der Reaktion des Mannes schloss ich, dass er ähnliche Erlebnisse mit der Polizei gehabt haben musste. Daher sah ich ihn direkt an, als ich weitersprach und den Aufstieg von OTPOR schilderte und davon redete, dass mit unserer wachsenden Popularität etwas Unerwartetes geschah: Je brutaler uns die Polizei vom Platz der Republik vertreiben wollte, umso entschlossener kamen wir wieder.

OTPORs Marke war stärker denn je, und unsere kleinen Demonstrationen wurden zu den angesagtesten Partys der Stadt. Wer nicht dabei war, konnte sein Sozialleben vergessen. Und niemand war cooler als diejenigen, die es schafften, verhaftet zu werden: Wer in den Knast gezerrt wurde, galt als mutig, furchtlos und natürlich sexy. Innerhalb weniger Wochen wurden selbst die Streber mit ihren artigen Seitenscheiteln am Abend in Polizeiautos geprügelt und hatten am nächsten Tag ein Rendezvous mit dem attraktivsten Mädel aus dem Kurs.

An diesem Punkt spürte ich die stille Skepsis meiner ägyptischen Zuhörer. Daher hielt ich inne und fragte den Brillenträger, ob er diese Dynamik auch von zu Hause kenne. Ohne zu zögern, verneinte er. In Kairo wollte niemand näher mit Mubaraks Geheimpolizei in Berührung kommen. Und nicht zu Unrecht: Im Vergleich zu Mubaraks Gefängniswächtern nahmen sich selbst Milosevics brutalste Knechte aus wie die Zahnfee. Aber auf dem Platz der Republik war eine universelle Dynamik am Werk, die ich vermitteln wollte, und das hatte wenig damit zu tun, wessen Geheimpolizei grausamer war. Ich wollte meinen ägyptischen Freunden etwas sehr viel Einfacheres und Radikaleres vermitteln: die Macht der Komik.

Menschen, die gewaltlosen Widerstand propagieren, berufen sich gern auf Gandhi oder Martin Luther King, doch bei all ihren vielen Tugenden waren diese Knaben einfach nicht besonders witzig. Wer im Zeitalter des Internets und anderer Ablenkungen binnen kurzer Zeit eine Massenbewegung ins Leben rufen will, muss mit Humor arbeiten. Bei unserem Spaziergang über den Platz der Republik erklärte ich meinen ägyptischen Besuchern daher, dass wir bei OTPOR oft mit Straßentheater gearbeitet hatten. Wir wollten nicht zu politisch sein, da Politik langweilig ist. Wir wollten, dass der Protest Spaß machte und vor allem witzig war. In den Anfangstagen von OTPOR war das Gelächter unsere stärkste Waffe gegen das Regime. Die Milosevic-Diktatur arbeitete mit Angst: Angst vor den Nachbarn, Angst vor der Überwachung, Angst vor der Polizei, Angst vor allem. Doch damals lernten wir Serben, dass sich die Angst am besten mit Gelächter bekämpfen lässt. Wenn Sie das nicht glauben, dann stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Freund beruhigen, der zur Operation in den Operationssaal gerollt wird: Wenn Sie mit einem ernsten und besorgten Gesicht neben seinem Bett stehen, wird er noch ängstlicher, als er ohnehin schon ist. Aber wenn Sie einen Witz machen, entspannt er sich und lächelt vielleicht sogar. Das ist bei politischen Bewegungen nicht anders.

Aber wie lässt sich etwas derart Grässlichem wie dem Leben in einer Diktatur noch etwas Lustiges abgewinnen? Das ist der beste Part, wenn Sie eine Demokratiebewegung beginnen. Wie unsere Helden von Monty Python steckten meine Freunde und ich die Köpfe zusammen und überlegten uns gute, eingängige Aktionen, die den erwünschten Effekt erzielen könnten. In einem Protest gegen Milosevic nahmen zum Beispiel OTPOR-Aktivisten aus der Stadt Kragujevac weiße Blumen und steckten sie Truthähnen an den Kopf – wobei man wissen muss, dass die verhasste Gemahlin des Diktators jeden Tag eine weiße Plastikblume im Haar trug und dass das serbische Wort für Truthahn eines der übelsten Schimpfwörter für eine Frau ist. Die so geschmückten Truthähne wurden auf den Straßen von Kragujevac losgelassen, und die Bürger durften amüsiert zusehen, wie Milosevics gefürchtete Geheimpolizisten hinter den wild gackernden Truthähnen herstolperten. Das Beste war, dass die Polizisten gar keine andere Wahl hatten, als die Vögel einzufangen, denn alles andere wäre ein Signal gewesen, dass man OTPOR und seine Aktionen dulden würde. Aber wenn man einmal einem untersetzten Polizisten dabei zugesehen hat, wie der hinter einem Truthahn herjagt und dabei aussieht wie eine Witzfigur aus einem Zeichentrickfilm, kann man sich dann jemals wieder vor ihm fürchten? Es war ein Beispiel dafür, wie man die Sicherheitskräfte vor den Augen der morgendlichen Pendler und grinsenden Journalisten lächerlich machen konnte – dazu war nicht mehr nötig als eine Fahrt zur Geflügelfarm und ein bisschen Phantasie.

Als ich den Ägyptern im Laufe des Tages weitere unserer Aktionen schilderte, bemerkte ich, dass sie ihre Zweifel hatten. Die religiöseren unter ihnen hielten alles fest, was ihrer Ansicht nach in Kairo nicht funktionieren würde. Beispielsweise sind Cafés in Kairo ein Ort, an dem ältere Herrschaften Tee schlürfen und Wasserpfeife rauchen, und kein Ort, an dem junge Frauen mit ärmellosen Blusen und kurzen Hosen in aller Öffentlichkeit mit ihren Freunden Bier trinken. Für die religiösen Ägypter war der Belgrader Platz der Republik ein sehr fremder Ort; meine Schilderungen von Punkrock-Bands, Truthähnen und Leuten, die sich aus dem Widerstand gegen die Polizei einen Spaß machten, klangen wie Märchen aus einer anderen Welt.

Auf dem Weg durch die Einkaufsstraße neben dem Platz kamen wir an einigen schönen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert vorüber, die noch aus der Zeit der österreich-ungarischen Herrschaft stammten. Jede Kuppel, jede Säule, jeder schmiedeeiserne Balkon schien den Ägyptern immer wieder diese eine Botschaft zu vermitteln: Das ist Europa, und das, was hier passiert war, würde zu Hause am Nil nie funktionieren. Ich wunderte mich nicht über ihre Zweifel. Dasselbe hatte ich schon oft mit anderen Aktivisten erlebt, die von weit her nach Serbien gekommen waren, nur um sich von OTPOR-Veteranen Vorträge über Witze anzuhören. Die Ägypter schienen allmählich zu glauben, dass ich mich über sie lustig machen wollte.

Einige meiner Gäste müssen sich aber zumindest von der einen oder anderen Anekdote über die Proteste auf dem Platz der Republik inspiriert gefühlt haben. Vielleicht war es auch schiere Verzweiflung, die einen der Ägypter veranlasste, plötzlich in einem mit Besuchern und Touristen überfüllten Café politische Parolen zu rufen.

»Free Egypt!«, schrie er plötzlich. »Free Egypt! Nieder mit Mubarak!«

Er war puterrot im Gesicht und brüllte aus vollem Hals, und binnen weniger Sekunden schrie die ganze ägyptische Delegation mit. Immerhin haben sie jetzt Energie, dachte ich mir. Sie genossen die Freiheit der Meinungsäußerung in einer spontanen Zusammenkunft, die in Kairo noch in weiter Ferne lag. Unsere lautstarke Gruppe erntete ein paar fragende Blicke, und einige Polizisten fragten höflich, ob alles in Ordnung sei. Sie wunderten sich genauso über meine Freunde, wie diese es über uns taten.

Doch das war erst der erste Tag ihres Aufenthalts in Belgrad, und ich versuchte, mich nicht von der Frustration der Gruppe aus dem Konzept bringen zu lassen. Sie brauchten Zeit, um sich zu akklimatisieren, und vor allem war die Agitation, wie sie OTPOR praktiziert hatte, so weit vom klassischen Bild der Revolutionsausübung entfernt wie nur irgend möglich. Wir setzten keine ernsten Mienen auf wie Lenin oder Marx, und vor allem waren wir gegen all das Blutvergießen, wie es Mao oder Arafat predigten. Für die Ägypter war das Neuland, und vielleicht mussten sie sich ja erst daran gewöhnen. Für den Rest der Woche hatten wir einige Hotelzimmer am Palic-See reserviert; wir wollten die kommenden Tage in der serbischen Version der Schweiz verbringen, in einer hübschen Landschaft mit malerischen Hexenhäuschen am Seeufer.

Am nächsten Tag begann unser Workshop im Konferenzraum eines kleinen Hotels am See. Das Hotel war nichts Besonderes, aber darauf kam es nicht an. Wir waren schließlich nicht wegen des Hotels gekommen. Wir begannen den Tag mit einem herzhaften serbischen Frühstück mit Käsegebäck und Joghurt, dann gingen die Ägypter nach draußen und rauchten in Rekordzeit einige Schachteln Zigaretten. Ich musste grinsen: In meiner Zeit bei OTPOR hatte ich ebenfalls geraucht wie ein Schlot und am Tag fünfzig und mehr Zigaretten gequalmt, um mit dem Stress fertig zu werden. Als die Teilnehmer zurückkamen, schlossen wir die Vorhänge und machten uns an die Arbeit. Draußen plantschten die Hotelgäste im Pool, plauderten auf der Terrasse und schleckten Eis. Drinnen sprachen wir über Revolution.

Ich stand vor den Ägyptern, die nun in einem Halbkreis um mich herumsaßen. Als Erstes fragte ich sie, was sie von ihrem Besuch zum Platz der Republik und meinen Schilderungen der serbischen Revolution hielten. Ich wollte hören, was sie wirklich über den gewaltlosen Widerstand dachten, den wir gegen Milosevic eingesetzt hatten und den wir ihnen nun für Ägypten vermitteln wollten.

Eine Hand hob sich sofort. Es war Mohammed Adel, ein Mann, der aussah wie ein freundlich dreinblickender Teddybär und der zu den Organisatoren der Jugendbewegung des 6. April gehörte, einer der am besten organisierten gewaltlosen Protestgruppen in Kairo. Obwohl wir einen Dolmetscher hatten, weil keiner von uns Arabisch sprach, verstanden wir auch so, was Mohammed sagen wollte. Sobald er den Mund öffnete, sah ich, wie meine Kollegin Sandra, die ein paar Stühle weiter saß, wissend lächelte. Sie hatte den Tag mit der Gruppe in Belgrad verbracht und war lange genug dabei, um zu wissen, was jetzt kommen würde.

»Srdja«, sagte Mohammed direkt. »Wir sind sehr beeindruckt von dem, was in Serbien passiert ist. Aber Ägypten ist anders. So was funktioniert bei uns nicht.«

Mohammeds Pessimismus beunruhigte uns nicht. »Das kann bei uns nicht funktionieren« ist regelmäßig die erste Reaktion, und ich antwortete Mohammed, dass ich seine Zweifel nachvollziehen konnte. Das hatten auch die Aktivisten aus Georgien gesagt, als sie eine Gruppe junger Serben in Tiflis trafen, um dann wenig später in der Rosenrevolution des Jahres 2003 mit Methoden der OTPOR ihre eigene Diktatur zu stürzen. Dieselben Bedenken hatte ich in der Ukraine gehört, ehe Leonid Kuchma im Jahr 2004 in der Orangen Revolution vertrieben wurde, oder ein Jahr später im Libanon am Vorabend der Zedernrevolution und drei Jahre später auf den Malediven, wo demokratische Aktivisten den starken Mann verjagten. Jede dieser Revolutionen war ein spektakulärer Erfolg, und jedes Mal behaupteten die Organisatoren zu Beginn, dass sich das, was in Serbien passiert sei, in ihrem Land nicht wiederholen lasse.

»Bei allem Respekt«, warf eine junge Frau ein, deren ganze Körpersprache verriet, dass sie uns kein Wort glaubte. »Ihr sprecht von Konzerten und Demonstrationen. Wenn wir damit anfangen, lässt uns Mubarak einfach verschwinden. Ansammlungen von mehr als drei Personen sind unmöglich. Deswegen funktionieren eure Methoden in Ägypten nicht. Unsere Situation ist völlig anders.«

Ja, antwortete ich, Mubaraks Geheimpolizei – das Mukhabarat – gehört zu den schlimmsten der Welt. Doch auch in Chile wurden in den 1970er Jahren Leute von Pinochets Polizei verhaftet und verschwanden in Geheimgefängnissen wie denen in Ägypten. Deshalb gingen die Chilenen nicht auf die Straße, sondern erfanden andere Protestformen. Zum Beispiel fuhren eine Zeitlang die Taxis nur mit halber Geschwindigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens in Santiago de Chile auf und gehen in den Laden, um ein paar Empanadas zu kaufen, und plötzlich fahren alle Taxis in Zeitlupe, sagte ich zu der Frau. Und stellen Sie sich vor, das greift auf andere über und jedes Auto, jeder Bus, jeder Lastwagen kriecht nur noch im Schneckentempo über die Straße. Innerhalb weniger Tage gehen die Leute auf den Gehsteigen auch nur noch mit der halben Geschwindigkeit.[2] Die ganze Stadt scheint stillzustehen. Davor hatten die Leute Angst darüber zu sprechen, dass sie Pinochet ablehnten, und wer gegen den Diktator war, konnte meinen, er oder sie sei allein. Doch wer die langsamen Fahrer und Fußgänger sah und verstand, dass deren Handlung ein Protest gegen das Regime war, der konnte sicher sein, dass viele andere den Tyrannen genauso hassten. Mit Taktiken wie diesen lernten die Bürger, wie die Chilenen es ausdrückten: »Wir sind die Vielen und sie sind die Wenigen.« Das Schöne war, dass es nicht verboten war. Nicht einmal in Nordkorea ist es illegal, langsam mit dem Auto zu fahren.

Die Frau lachte und meinte, diese Protestform würde in Kairo auch nicht funktionieren, weil der Verkehr sowieso den ganzen Tag stehe. Aber sie gab zu, dass sich etwas Ähnliches in Ägypten machen ließe.

Ich erwiderte, dass die Menschen immer eine lange Liste von Gründen anführen können, warum ihr Fall völlig einmalig ist und warum ausgerechnet ihre Demokratiebewegung ganz bestimmt scheitert. Das ist nur zu menschlich. In Serbien hatte mir auch jeder gesagt, es sei ganz und gar unmöglich, etwas gegen Milosevic zu unternehmen, weil dieser über die Armee, die Polizei und die staatlich kontrollierten Medien verfügte. In Burma hatte ich gehörte, dass sich die Leute aufgrund ihrer Kultur des Gehorsams nie gegen die Militärjunta erheben würden. Und in den Vereinigten Staaten beschweren sich die Aktivisten, ihre Mitbürger interessierten sich nur dafür, dass der Kühlschrank voll und der Rasen vor der Villa gemäht ist. Aber wissen Sie was? Martin Luther King kam aus den Vereinigten Staaten, Mönche führten die Demonstrationen in den Straßen von Rangun an und Serbien ist heute eine Demokratie.

Wenn meine ägyptischen Gäste ihre Demokratiebewegung zum Erfolg führen wollten, dann mussten sie sich zuallererst von der Idee verabschieden, dass sich das, was anderswo funktioniert hatte, bei ihnen zu Hause garantiert nicht wiederholen ließe. Diese Vorstellung basiert auf zwei Annahmen, von denen eine richtig ist und die andere falsch. Die erste und richtige Annahme ist, dass jedes Land anders ist und dass sich die friedliche Demokratiebewegung aus Land A nicht eins zu eins auf ein Land B übertragen lässt. Selbst an guten Tagen würde ich kaum mehr als hundert Serben dazu bringen können, mit Mohammed und seiner Jugendbewegung des 6. April für Demokratie in Kairo zu demonstrieren, meinte ich. Und ich würde keine arabische Frau dazu bringen, die erfolgreichen Techniken der Femen-Demonstrantinnen in der Ukraine nachzuahmen und in Riad ihre Brüste für Gleichberechtigung zu entblößen.

Die religiösen Ägypter grinsten.

Die erste Annahme ist also richtig. Aber die zweite – die Vorstellung, dass eine gewaltlose Demokratiebewegung im eigenen Land absolut zum Scheitern verurteilt ist – ist grundfalsch. Die Prinzipien, die dem friedlichen Widerstand von Gandhis Indien bis zur Revolution in Serbien zugrunde liegen, sind allgemein gültig. Sie funktionieren in jedem Land, in jeder Stadt, in jeder Gemeinschaft und auch in jeder Universität.

Das Entscheidende war, mit einer kleinen, relevanten und realisierbaren Aktion zu beginnen, mit etwas, für das man nicht misshandelt oder umgebracht wird. Ich erinnerte die Ägypter daran, dass unsere erste Aktion darin bestanden hatte, die geballte Faust zum Symbol von OTPOR zu machen. Wenn die OTPOR-Mitglieder Freunde besuchten, klebten sie Aufkleber in den Aufzug ihres Hauses. Das war etwas, das sich in Ägypten problemlos realisieren ließ.

Ein kräftiger Mann unterbrach mich. »Ich verstehe nicht, wie wir Mubarak mit Aufklebern stürzen sollen.«

Den Gesichtern der übrigen Teilnehmer konnte ich entnehmen, dass sie eine ähnliche Frage auf den Lippen gehabt hatten. Aber ich sah auch die halbleeren Marlboro-Schachteln vor ihnen auf den Tischen liegen. Ich fragte sie, warum sie ausgerechnet diese Marke gewählt hatten. Zuerst verstanden sie nicht, worauf ich hinauswollte.

»Keine Ahnung«, meinte einer der Intellektuellen. »Vielleicht weil die Packung nett aussieht?«

»Das sind die besten Zigaretten«, ergänzte der kräftige Mann. »Und sie kommen aus Amerika.«

Und außerdem, so erklärte ich ihm, rauche er Marlboro, weil die Marke für etwas stand. Vielleicht war es der Marlboro-Mann oder die rote Schachtel oder die Qualitätskontrolle oder was auch immer. Aber wenn er in den Laden ging, um Zigaretten zu kaufen, traf er eine Wahl zwischen verschiedenen Marken. Am Ende vertraute er Marlboro. Das ist mit einem Diktator nicht anders. Jeder Diktator ist eine Marke. Diese Marke ist in die Landesfarben gehüllt und bemüht gern Slogans zum Thema Stabilität – Pinochets berühmter Werbespruch lautete »Ich oder das Chaos«.[3] Oft steht die Marke des Diktators für eine Ablehnung der Vereinigten Staaten, Israels oder was auch immer. Und wie alle Marken bemühen sich auch Diktatoren verzweifelt um Aufmerksamkeit. Deshalb hatte Hugo Chávez in Venezuela seine eigene Fernsehsendung mit dem Titel Aló Presidente. Stundenlang hielt Chávez hier seine Vorträge und spielte Sketche. In einer Folge verkleidete er sich als Baseball-Schiedsrichter und erklärte, seine politischen Gegner seien »raus«. Diktatoren wie der schillernde Chávez sind genau wie jede andere Marke nur dahinterher, mehr Sendezeit und mehr Marktanteile zu bekommen. Aber wenn man hinter die Propaganda blickt, werden alle Diktaturen aus denselben Zutaten gebacken: Korruption, Vetternwirtschaft, Missmanagement, soziale Ungerechtigkeit, Gewalt und Angst. Warum entscheiden sich die Leute, da mitzuspielen?

Niemand hatte eine Antwort.

Weil es in einer Diktatur keine anderen Marken gibt, sagte ich. Wenn Mubarak für eine beschissene einheimische Zigarettenmarke steht, dann mussten sie eben die Marlboros werden. Sie brauchten eine Marke, die besser war als die des Diktators. Und Marken brauchen Werbung, und die wiederum arbeitet mit Symbolen. Deshalb war die geballte Faust in der serbischen Revolution so wichtig, und deshalb benutzten die Aktivisten in Georgien und der Ukraine Rosen beziehungsweise die Farbe Orange in ihren erfolgreichen Kämpfen gegen die postsowjetischen Alleinherrscher ihrer jeweiligen Länder. Ohne Marken ließ sich der Zorn, der in ganz Ägypten in vielen kleinen Nischen der Unzufriedenheit vorhanden war – zum Beispiel unter den Textilarbeitern von Mahalla, die im Jahr 2008 streikten, den Journalisten aus Kairo, die freien Zugang zum Internet verlangten, oder den arbeitslosen Jugendlichen im ganzen Land, die auf der Straße verprügelt wurden –, nie auf das eigentliche Problem bündeln, nämlich die Diktatur Hosni Mubaraks. Aber mit einem starken Logo konnten die Menschen erkennen, dass sich sämtliche Proteste auf etwas richteten, das weit über ihren eigenen Fall hinausging. Und dieses Etwas war die Vision, die sie schaffen würden, erklärte ich ihnen.

In diesem Moment hob eine besonders zurückhaltende Frau die Hand.

»Das klingt ja alles ganz wunderbar«, sagte sie. »Und so Gott will, werden wir Erfolg haben. Aber hier sitzen nur fünfzehn Leutchen, und wir haben Mubarak, seine Polizei, seine Armee, seine Partei und alles gegen uns. Also, manchmal habe ich das Gefühl«, sie zögerte, »dass wir einfach Nobodys sind.«

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich kein religiöser Mensch bin. Aber wenn ich mir eine heilige Schrift wählen sollte, dann wäre das vermutlich Der Herr der Ringe. Ich hatte immer einen kleinen Tolkien-Schrein in meinem Zimmer, und selbst in den dunkelsten Stunden unserer Proteste, in denen Milosevic und der Irrsinn der »ethnischen Säuberungen« alles zu beherrschen schien, griff ich zu meinem zerlesenen Exemplar von Tolkiens Buch und fand Zuversicht in dessen Seiten. In einer meiner Lieblingsszenen sagt die Elbenfürstin Galadriel zum Hobbit Frodo: »Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern.«