12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Er zählt zur Weltspitze im Sportklettern und ist einer der besten Allrounder der Szene. 2015 gelang es Tommy Caldwell zusammen mit Kevin Jorgeson, die »Dawn Wall«, die mit 1000 Metern wohl härteste Steilwand überhaupt, in 19 Tagen frei zu klettern – eine sensationelle Leistung, zu der selbst Präsident Obama gratulierte. Im Jahr zuvor wurde er für die mit Alex Honnold gelungene »Fitz Traverse« mit dem Piolet d'Or ausgezeichnet. Mitreißend berichtet der 39-Jährige im vorliegenden New-York-Times-Bestseller von der Faszination des Freikletterns. Er schildert die traumatische Geiselnahme, in die er im Jahr 2000 in Kirgisistan verwickelt wurde, und gewährt persönliche Einblicke: wie sein Vater ihn mit Fanatismus an den Extremsport heranführte, wie er den Verlust seines linken Zeigefingers verkraftete und wie die Geburt seines ersten Kindes sein Verständnis von Verantwortung und Risikobereitschaft verändert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.malik.de

Für Becca, Fitz und Ingrid

Mit 30 farbigen Fotos

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Ulrike Frey und Edigna Hackelsberger

ISBN 978-3-492-99001-1

© Tommy Caldwell 2017

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Push« bei Viking, Penguin Random House LLC, New York, 2017

Deutschsprachige Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München 2018

Redaktion: Karin Steinbach, St. Gallen

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

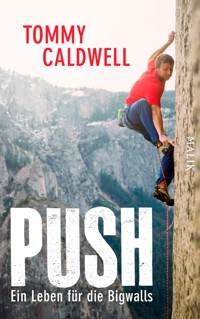

Covermotiv: In der »Dawn Wall«, © Brett Lowell / Big Up Productions

Litho: Lorenz & Zeller, Inning a. A.

Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Wind

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Teil 2

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Teil 3

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Teil 4

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Nachwort

Dank

Anhang

Bildteil

Wind

30. Dezember 2014. Tag vier des siebten Jahres in der »Dawn Wall«. 350 senkrechte Meter Freikletterei liegen unter uns, 550 haben wir noch vor uns.

Aus einem Kilometer Entfernung hören wir den Wind heranrasen – ein Dröhnen in der Dunkelheit, gemischt mit einem schrillen Heulen. Das Geräusch schwillt an, übertönt alles andere. Wir kauern an der Wand wie Wasserspeier, die Beine in den Schlafsäcken, den Rücken an den Fels gepresst. Kevin, mein Kletterpartner, klammert sich an einen der Gurte unseres Hängezelts und lächelt gezwungen. Ich kann von seinen Lippen ablesen, was er sagt: »Gut festhalten!« Ein ohrenbetäubendes Wap-a-pap-pap hallt wider, mit der Frequenz einer Maschinengewehrsalve. Es ist nur die Zeltplane, die gegen den Granit schlägt, und doch durchfährt mich ein unwillkürlicher Schauder, rüttelt Erinnerungen wach, die anderthalb Jahrzehnte zurückliegen, Erinnerungen an den Geruch explodierenden Gesteins, Bilder von Blut, das auf dem Boden der Gebirgssteppe zu einer Lache gerinnt.

Ein plötzlicher Aufwind wirbelt um das Portaledge – unser Zuhause, nicht größer als eine Sperrholzplatte, ein Aluminiumrahmen, über den Nylonplanen gespannt sind. Der Zeltboden beginnt, sich zu heben, und für einen Augenblick schweben wir in der Luft, als würden wir auf einem fliegenden Teppich sitzen. Ich stelle mir den Edelstahlhaken mit seinen zehn Millimetern Durchmesser vor, an dem wir und unsere gesamte Ausrüstung hängen. Dann hört der Wind plötzlich auf, und das Portaledge kracht nach unten, während sich die Gurte mit einem lauten Knall straffen.

Jeder Tag beginnt gleich. Schon beim Aufwachen denke ich darüber nach, wie sich das Rätsel über uns lösen lässt. Wir setzen Kaffee auf und beobachten von unserem kleinen Hochsitz aus ehrfürchtig, wie uns das erste Licht des Tages erreicht – nicht umsonst wird diese Seite des Felsmonoliths El Capitan im kalifornischen Yosemite Valley als »Dawn Wall« bezeichnet. Ich putze mir die Zähne, nehme einen Schluck Wasser in den Mund und strecke den Kopf aus dem Zelt. Während ich zusehe, wie meine Zahnpasta nach unten fällt, zähle ich: eins, zwei, drei … Ich bin ungefähr bei zehn, als der weiße Klumpen tief unter mir im Wald verschwindet.

Ich halte inne und starre meine neun Fingerspitzen an – sie sind zerschnitten und wund, aber sie halten noch. Ich muss oft darüber nachdenken, wie sehr das Gelingen dieser gewaltigen Durchsteigung von winzigen Details abhängt. Millimetergroßer Hautkontakt und molekülweise Heilung entscheiden über den Ausgang dieses Projekts.

Ich lasse meinen Blick über das von Gletschern ausgeschürfte Tal schweifen, bis hin zu den Gipfeln, die sich am Horizont erheben. Ich beobachte Falken dabei, wie sie im Flug Schwalben schlagen. Jeden Tag spüre ich in meinen ruhelosen Beinen die Intensität meiner Erregtheit. Es ist schon seltsam: Eigentlich bin ich ein ganz normaler Typ – ein bisschen unsicher, manchmal auch schüchtern und unbeholfen. In der Wand aber ist es, als würde ich lebendig werden; sie ist ein Ort, der mich verändert. Das war schon immer so. Ich hole tief Luft und wende mich dem blanken Fels zu, der sich über mir erhebt.

Niemand hatte je geglaubt, dass es möglich sei, die »Dawn Wall« frei zu durchsteigen, also zum Vorankommen nur den eigenen Körper (in erster Linie Finger und Zehen) einzusetzen, wirklich zu klettern, ohne sich an Haken oder anderen Hilfsmitteln hochzuziehen. Legendäre Gestalten der Kletterszene – von denen ich manche über meinen Dad aus meiner Kindheit kannte, als sie bei uns zu Hause herumhingen – hatten sich lange gefragt, ob eine Erkletterung des El Capitan überhaupt je machbar sein werde, egal, mit welchen Mitteln. Die Erstdurchsteigung im Jahr 1958 war dann ein Quantensprung. In den nachfolgenden Jahren schafften es unzählige Kletterer über die unterschiedlichsten Routen auf den Gipfel. Die »Dawn Wall« frei zu klettern blieb jedoch ein unvorstellbares Unterfangen. Es war, als schwebte auf den geistigen Landkarten der vertikalen, nahezu strukturlosen und glatten Wand über dieser Stelle ein warnendes »Hier existieren Drachen!«.

Mein Vater ist der Grund dafür, dass ich dem Klettern verfallen war, lange bevor ich irgendetwas oder irgendjemand anderem verfiel. Für mich ist eine freie Durchsteigung der »Dawn Wall« ein Akt der Reinheit. Es aus eigener Kraft, ohne technische Hilfsmittel, nach oben zu schaffen bietet mir die Möglichkeit, mich und meine Leidenschaft für das Klettern und das Leben auszudrücken, auf die denkbar erhabenste Art und Weise und in einer gigantischen Dimension. Wenn es mir gelingt, und vielleicht selbst dann, wenn ich scheitere, werden damit nicht nur meine jahrelangen Vorbereitungen eine Bestätigung finden, sondern mein ganzes Leben.

Immer wenn ich eine schwierige Seillänge angehe – und hier sind so ziemlich alle schwierig –, nehme ich meine mentale Verfassung einen Augenblick früher wahr als meinen Körper. Sobald ich auch nur einen Anflug von Zweifel verspüre, zögere ich. Nur einen Moment lang. Dann beginnen meine Füße auch schon abzurutschen, und meine Körperspannung lässt nach. Beim Versuch, meine Position beizubehalten, belaste ich die Hände zu stark, wobei kostbare Hautschichten beschädigt werden. Für einen außenstehenden Beobachter mag dies alles kaum wahrnehmbar sein – bis diese minimale Gewichtsverlagerung mich aus der Wand reißt und durch die Luft segeln lässt. Ich schieße nach unten, falle manchmal zwanzig Meter tief, doch die Wand ist so steil, dass ich nirgendwo aufpralle. Das Seil strafft sich, nimmt die Wucht des Sturzes auf und bremst ihn sicher und weich.

In den Sekunden nach einem Sturz durchströmt mich manchmal eine wahre Kaskade von Emotionen. Vor lauter Frust und Enttäuschung lasse ich meinen Kopf auf die Brust sinken. Ich zweifle an meiner Kraft, meinem Gleichgewichtssinn, meinem Durchhaltevermögen. Sonst – eigentlich die meiste Zeit über – leitet mich ein fast absurder Optimismus. Wie viele andere Lebensbereiche gibt es schon, in denen man sich selbst immer wieder erproben kann? Welche anderen Unternehmungen verschaffen einem eine derart unmittelbare Rückmeldung? Ich analysiere, sortiere mich neu und versuche es noch einmal. Du schaffst das. Du weißt es. Die Angst verflüchtigt sich, die Gedanken werden ruhig, die Beherrschung von Körper und Geist rückt wieder in den Vordergrund. In solchen Momenten existiert für mich nichts als dieser eine Griff, diese Abfolge von Kletterzügen im Fels, die Informationen, die meine Fingerspitzen ans Gehirn senden. Die ganze weite Welt reduziert sich auf die Größe und Spannweite meines Körpers, während ich mich dazu zwinge, mich selbst über die begründetsten Zweifel hinwegzusetzen. Das Felsklettern ist ein Spiel, bei dem es um Kontrolle geht.

Wenn wir nicht klettern, reden Kevin und ich über die Kletterzüge. Über die Nuancen unserer Körperhaltung, den Winkel, in dem unsere Zehen auf einer nahezu unsichtbaren Felsrille stehen, wie wir die Finger auf einer Kante platzieren, die so schmal ist wie ein Zehn-Cent-Stück, auf genau die richtige Art und Weise, in genau der richtigen Reihenfolge und genau der richtigen Kombination von Balance, Körperspannung und Fußarbeit. Nachts liege ich wach und stelle mir die Bewegungen vor, damit sich Präzision und Perfektion in meinen Körper und in meinen Geist einschreiben. Am Fels üben wir dann die Züge ein wie Turner oder Balletttänzer, bis wir es schaffen, fließend von einer Position in die nächste überzugehen. Wenn alles gut läuft, erleben wir magische Momente.

Manchmal, wenn ich zwischen zwei Versuchen in unserem Portaledge sitze und die Beine über dem Abgrund baumeln lasse, erinnere ich mich an die Zeit vor sieben Jahren, als diese Reise, die zur Obsession wurde, begann. Ich denke an die unzähligen Tage, die ich damit verbracht habe, schwere Säcke mit Material und Wasser die Wand hinaufzuziehen, daran, wie ich meine Füße in Schuhe zwänge, die so eng sind, dass sich manchmal Fußnägel ablösen, und daran, wie ich mich wieder und immer wieder an dieselben rasiermesserscharfen Schuppen kralle, bis meine Fingerkuppen bluten und die Muskeln zittern.

Im Grunde begann es vor weit mehr als sieben Jahren. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist die an einen gewaltigen Blizzard, bei dem der Wind genauso toste wie in diesem Moment. Meine Schwester war sechs Jahre alt, ich war drei und brauchte noch Windeln. Gut eingepackt bis zur Nasenspitze lagen wir zusammen in einem Daunenschlafsack neben unserem Vater, tief verborgen in einer Schneehöhle hoch oben in den Bergen von Colorado. Ich ließ den silbernen Lichtstrahl meiner kleinen Taschenlampe über die Decke der Höhle gleiten und beobachtete, wie er blau wurde. Ich lauschte den gedämpften Geräuschen des Sturmes und dem Schnarchen meines Dads, nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Alle paar Stunden wachte er auf, zog den Reißverschluss seines Schlafsacks auf, stieg in seine Skistiefel und ging nach draußen, um den frisch gefallenen Schnee wegzuschaufeln, damit wir nicht eingeschlossen würden. Jedes Mal, wenn er zurückkam und sich wieder zu uns legte, nahm er uns in seine Arme und drückte uns. Dann kuschelten wir uns an ihn und schliefen wieder ein, in der Gewissheit, dass alles in Ordnung war.

Auch meine ersten Ausflüge zum El Capitan unternahm ich mit meinem Dad, vor neunzehn Jahren, als ich noch an der Highschool war. Die Ausgesetztheit verursachte mir Übelkeit. Wenn ich nach unten schaute, um Halt für meine Füße zu suchen, verschob sich mein Bezugspunkt. Direkt unter mir begannen die Baumriesen, die von oben wie Brokkoliröschen aussahen, sich zu drehen, und mit meiner Konzentration war es vorbei.

Erst jetzt, nach all dieser Zeit, ist mir klar geworden, dass diese Jahre des Trainierens, Übens und Lernens nicht nur dafür entscheidend waren, besser zu werden, sondern mindestens genauso dafür, Vertrauen zu entwickeln.

Der Sturm flaut für einen kurzen Augenblick ab, und ich öffne den Reißverschluss des Portaledge, um hinauszuspähen, auf den Wald unter mir, der im Mondlicht kaum zu sehen ist. El Cap Meadow, die große Wiese, ist endlich einmal menschenleer, denn aufgrund der Gefahr durch umstürzende Bäume sind die Straßen des Nationalparks gesperrt. Ich hebe den Kopf und sehe unter einem Meer von Sternen schimmernde Ozeane aus goldenem und weißem Granit glitzern. Zum wohl millionsten Mal überkommt mich ein kindliches Staunen.

Während ich in die Nacht hinausschaue, beginnen meine Gedanken erneut zu wandern. Diesmal reist mein Herz mit ihnen. 300 Meter unter uns und knapp fünf Kilometer entfernt – zugleich nah und doch beängstigend weit weg – liegt der Campingplatz Upper Pines. Dort lassen wir immer unseren Bus stehen, wenn ich klettern gehe. Vor meinem inneren Auge kann ich es genau sehen: die zugezogenen Vorhänge, das Kerzenlicht und eine immer wiederkehrende Szene, von der meine Frau Becca mir erzählt hat. Drinnen, im Bus, fährt sie mit dem Daumen zärtlich über die Stirn unseres anderthalbjährigen Sohnes Fitz. Auf dem Bett verstreut liegen Tierbücher. Mit seinen pummeligen kleinen Händen, die er hinter seinem Nacken vergraben hat, umklammert er einen Spielzeug-Zementmischer. Becca singt ihm ein paar Schlaflieder, und schon bald fallen ihm die Augen zu.

Dann scheint Fitz plötzlich etwas durch seinen kleinen Kopf zu gehen, denn er setzt sich auf, sieht sich um und fragt: »Wo ist Papa?« Becca lächelt. Sie streicht ihm über die Haare und sagt mit fester, aber liebevoller Stimme: »Er klettert am El Cap.«

Ich kenne diese Wand schon länger, als ich die beiden kenne. Trotz dieses Zeitunterschieds ist meine Liebe zu ihnen weitaus größer als meine Liebe zu der Wand. Sie sitzt tief in meinem Innern, entspringt einem Bereich meines Wesens, den ich nur selten ergründe und nur hin und wieder austeste oder erprobe. Ich betrachte es keineswegs als selbstverständlich, dass ich die beiden habe; und doch weiß ich irgendwie – auch wenn ich es nicht in Worte fassen kann –, dass die Sicherheit, die sie mir geben, Bestand haben wird.

Draußen hat der Wind erneut gespenstisch zu heulen begonnen und erinnert mich daran, dass unser Glück nicht ewig währen kann. Wir haben ein perfektes Wetterfenster erwischt, mit für die Wintersaison außergewöhnlichen Bedingungen: Es ist trocken, kalt und damit sicher. Sobald Schnee fällt, schmilzt er und friert dann am Fels fest, um erneut zu schmelzen, wenn die Sonne darauf trifft. Dann donnern furchterregende Eisplatten in die Tiefe, die wir – halb im Scherz – »Witwenmacher« getauft haben.

Ein weiterer heftiger Windstoß trifft uns mit voller Wucht, lässt das Portaledge erbeben und übertönt das blecherne Krächzen von Bob Marley, das aus unseren tragbaren Lautsprechern dringt.

»Eigentlich ist ja erst morgen Silvester, aber ich würde sagen, wir machen schon heute Nacht eine Party«, sagt Kevin.

Er dreht die Lautstärke auf, und wir singen mit, bechern Whiskey und reden über schöne Dinge, heitere Dinge – das Leben, Beziehungen, Entdeckungsreisen zu nahen oder ferneren Orten –, bis uns die Augenlider flattern und wir wegdösen. Ich spüre mein Herz schlagen, langsam und kräftig, als würde es getragen von den Gaben derjenigen, die ich liebe.

Endlich legt sich der Sturm, schaukelt mich sanft wie ein Wiegenlied. Laut Wettervorhersage soll es morgen wolkenlos und kühl werden. Ich sinke in den Schlaf, schwebe im sanften Wind, auf halbem Weg zwischen der Erde und dem Unmöglichen.

Teil 1

Kapitel 1

Das gleichförmige, durchdringende Klink, Klink, Klink von Metall auf Granit wird von den hoch aufragenden Felsen zurückgeworfen, die an das Grundstück meiner Eltern angrenzen. Nur für einen Augenblick nimmt der Schaufelstiel mir die Sicht, bevor ich das Werkzeug erneut niedersausen lasse. Die Erschütterung fährt in alle Knochen meines fünf Jahre alten Körpers. Ich arbeite, dass die Funken fliegen, und irgendwann, als das Schaufelblatt schon ganz stumpf ist, habe ich tatsächlich eine Handvoll Steinbrocken losgeschlagen. Ich schaufle die Steinchen in einen Vier-Liter-Eimer, dann mache ich weiter. Nach einer Stunde ist der Eimer voll. Ich klettere aus der Mulde und leere den Inhalt des Eimers auf einen beständig wachsenden Steinhaufen. Ein zartes, befriedigtes Lächeln zuckt über mein Gesicht. Ich blinzle hinauf in die Sonne, die hell strahlend am Himmel über Colorado steht. Dann verziehe ich mich schnell wieder in mein Erdloch, bevor mich jemand entdeckt.

Ich bin wild entschlossen, es bis nach China zu schaffen. Es war Sandy, meine ältere Schwester, die mir einige Monate zuvor diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Sie zeigte mir einen Globus und erklärte mir, dass »hier« Colorado und »dort« China sei. Ich stellte mir vor, wo die schnellste Route verlief. Wie es wohl dort aussah, wo der Himmel unten und die Erde oben war?

Durch die ersten paar Zentimeter grub ich mich erstaunlich schnell. Dann stieß ich auf felsigen Untergrund, und aus dem leisen Knirschen der Schaufel, die bis dahin nur durch Sand oder Matsch geglitten war, wurde ein scharrendes Kratzen von Metall auf Stein.

Ich lasse nicht locker. Mit der Zeit finde ich Gefallen an dem flüchtigen Gefühl der Befriedigung, das die Anstrengung in mir hervorruft. Ich komme nur langsam voran – nicht gerade in erdgeschichtlichen Maßstäben, aber fast. Jeden Tag überprüfe ich meine bescheidenen Fortschritte und trinke von jener Quelle des Erfolgs. Als die Gartenschaufel ihren Geist aufgibt, durchstöbere ich den Werkzeugschuppen und entdecke einen Spaten. Später verwende ich eine Spitzhacke, die ich nur unter Aufbietung all meiner Kräfte über meinen Kopf heben kann. Als dann die Winterstürme wüten und der Schnee in Böen von der Kontinentalen Wasserscheide herabfegt, setze ich mir eine Wollmütze auf und mache weiter.

Ich grabe mehr als zwei Jahre. Die einzigen Konstanten dabei sind das Geräusch der Schaufel und der kalkige Geruch der Erde. Irgendwann und irgendwie werde ich es schaffen.

Was ich um ein Haar nicht geschafft hätte, war mein erster Atemzug. Meine Mutter Terry kostete meine Geburt fast das Leben. Wenn es stimmt, was manche Leute sagen, nämlich dass das Dasein so enden wird, wie es begonnen hat, dann wird wohl auch mein Abgang ziemlich mühsam sein und nur mit Hängen und Würgen über die Bühne gehen. Aber das ist schon in Ordnung. Schließlich geht es im Leben doch immer um Risiko und Belohnung. Lieber kämpft man und versucht es zumindest, als dass man die Gelegenheit ungenutzt verstreichen lässt. Mein Dasein jedenfalls begann mit einem Kampf, und vielleicht wird es auch so enden.

Eine Weile nachdem 1975 meine Schwester zur Welt gekommen war, hatte meine Mutter die erste von drei Fehlgeburten. Die Ärzte erklärten ihr und Mike, meinem Dad, dass die Chancen, ein weiteres Kind zu bekommen, schlecht stünden. Ähnlich wie ich später beim Schaufeln blieben sie trotzdem dran. Sie wägten das Risiko ab und befanden, dass sie mit den Folgen zurechtkommen würden.

Es war Mitte Juli 1978 und meine Mutter war im sechsten Monat mit mir schwanger, als sie plötzlich Blutungen bekam. Mein Vater brachte sie sofort ins Krankenhaus, wo die Ärzte ihr Medikamente gaben, die zwar die Blutung stoppen konnten, aber auch ein großes Risiko für Komplikationen mit sich brachten. Die Behandlung schlug an: Die Blutungen hörten auf, und meine Mutter konnte zurück nach Hause. Dafür war ihr von da an jeden Tag schlecht.

In der dreißigsten Woche begannen die Wehen. Die Ärzte verabreichten meiner Mutter intravenös eine Alkohollösung, um die Kontraktionen zu stoppen – eine Maßnahme, die sie fast nicht überlebt hätte. Ein paar Tage später war sie wieder auf den Beinen und wurde entlassen, mit der Anweisung, sich so gut wie möglich zu schonen und sich nicht beunruhigen zu lassen. Das war angesichts der vorangegangenen Probleme und der Tatsache, dass sie sich auch noch um meine dreijährige Schwester kümmern musste, leichter gesagt als getan. Am 10. August begannen die Wehen erneut. Sie bekam Bewusstseinsstörungen, ihr Blutdruck war gefährlich hoch. Am nächsten Morgen leiteten die Ärzte die Geburt ein.

In der 33. Schwangerschaftswoche erblickte ich das Licht der Welt, mit einem Gewicht von nur rund zwei Kilo und noch nicht vollständig ausgebildeten Lungen – doch ich war am Leben. In unserer Familie erzählt man sich, dass ich zwar klein und zerbrechlich, aber trotzdem lauthals schreiend geboren wurde. Meine Eltern hatten jedoch keine Zeit, das Ereignis zu feiern, denn meine Mom hatte starke Blutungen. Sie wurde notfallmäßig operiert. An meine Geburt hat sie keine Erinnerung. Ich zeigte keinen Saugreflex und konnte die Körpertemperatur nicht konstant halten.

Wie man mir erzählt hat, gab es viele Momente, in denen die Ärzte nicht sicher waren, ob ich überleben würde. Sie behielten mich zehn Tage im Krankenhaus, dann durfte ich nach Hause, jedoch nur unter der Bedingung, dass meine Eltern täglich vorbeikamen und mich untersuchen ließen. In Loveland, Colorado, unter der Obhut meiner Eltern, ging es aufwärts mit mir. Nach drei Monaten hatte sich mein Geburtsgewicht verdreifacht.

Wenn ich zurückschaue, frage ich mich, ob mein Existenzkampf an jenem heißen Augusttag des Jahres 1978 nicht eine Art Instinkt in mir wachrief, der mich seitdem immer wieder dazu brachte, mich noch mehr anzustrengen. Es kommt mir vor, als hätte mein winziges Herz von Anfang an mit einer besonderen Heftigkeit geschlagen. Nicht aufzugeben schien mir in die Wiege gelegt worden zu sein. Meine Eltern hatten es jedenfalls auch nicht getan, und mit ihrer Bereitschaft, an meine Existenz zu glauben, schenkten sie mir das Leben.

Mein Vater drückte jenen Ereignissen noch seinen eigenen Stempel auf. Wenn er von mir sprach, nannte er mich oft ihr »Wunderbaby«. Ich fragte sie nie, warum sie mich nicht wie Helikopter-Eltern behüteten, nicht diese Überfürsorglichkeit an den Tag legten, die man angesichts der prekären Umstände meiner Geburt vielleicht hätte erwarten können.

Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich dankbar dafür bin, dass sie mich in vielerlei Hinsicht einfach gewähren ließen. Sie wollten nicht, dass mein schwieriger Start ins Leben einen Schatten auf meine Kindheit warf. Von Anfang an gewährten sie mir eine Eigenständigkeit, die viele meiner Altersgenossen nie hatten, sei es während meiner Buddel-Phase oder in meinen ersten Schuljahren, als ich, mehrere Kilometer von unserem Haus entfernt, allein in den Bergen zum Zelten ging. In dieser Abgeschiedenheit fühlte ich mich viel stärker mit meiner Umgebung verbunden. Ich empfand das als ganz normal. Ich weiß nicht mehr, was meine Eltern von meinen Campingausflügen hielten, jedenfalls zog ich einige Male los, stets ausgestattet mit genügend Erdnussbutter-Marmelade-Broten, um es eine Weile auszuhalten. Ich kann mir gut vorstellen, wie mein Vater mir für diese Unternehmungen seinen Segen gab (wahrscheinlich war es ursprünglich seine Idee gewesen), während meine Mutter mich mit einem resignierten »Na gut«-Blick bedachte.

Mein Dad war in der kalifornischen Bay Area aufgewachsen. Sein Vater hatte als Ingenieur für die Pioniertruppe gearbeitet. Die Familie gehörte zur Mittelschicht und legte großen Wert auf Bildung. Außerdem war es Dads Eltern offenbar wichtig, dass ihre Kinder sich zu starken, selbstständigen Persönlichkeiten entwickelten. So erzählte er mir beispielsweise von dem Kajak, das er sich gebaut hatte, und den Abenteuern, die er damit erlebte. Seine Eltern förderten ihn in seiner Wissbegierde. Ich kann zwar nur mutmaßen, wie sie zu den Schießpulverbomben standen, die er fabrizierte, oder zu der selbst gebastelten Rakete, die er durch das Garagentor eines Nachbarn feuerte, aber immerhin kauften sie ihm einen Chemiebaukasten. Ich glaube, sie hofften, seine Waffenproduktion damit in eine produktivere Richtung lenken zu können.

Bei einem Pfadfinderausflug zu den Minarets, einem Gebirgskamm in der Sierra Nevada, schlug seine Gruppe ihre Zelte in der Nähe einiger Kletterer auf. Der Gruppenleiter erkannte, dass es sich bei ihnen um einen ganz eigenen Schlag Menschen handelte, die für seine dreizehn- und vierzehnjährigen Schützlinge interessant sein könnten. Er lud die Kletterer daher ein, zu ihnen herüberzukommen. Gemeinsam saßen sie ums Lagerfeuer, und die Kletterer unterhielten die Jungen mit ihren Geschichten. Mein Dad war fasziniert und kaufte sich, sobald er wieder zu Hause war, ein Buch mit dem Titel »The Freedom of the Hills«, die Bibel des Kletterns aus seinen Anfangszeiten. Mit ein paar Freunden unternahm er am nahe gelegenen Mount Tamalpais seine ersten Versuche im technischen Klettern. Von da an ging es steil bergauf. Er deutete mir gegenüber zwar an, dass er einige ziemlich verrückte Sachen gemacht hatte, aber nur selten ließ er sich genauer darüber aus. Ich weiß lediglich, dass ich jedes Mal, wenn wir draußen unterwegs waren, in seinem Blick eine Mischung aus Ehrfurcht und Verwegenheit erkennen konnte.

Nach seiner Hochzeit und dem Umzug nach Colorado trat das Klettern für eine Weile in den Hintergrund und wich einer anderen Obsession. Noch vor meiner Geburt hatte Dad unsere frei stehende Garage zu einem Kraftraum umgebaut und mit dem Bodybuilding begonnen. Schon bald fing er an, von einem Wettkampf zum nächsten zu tingeln. 1976 wurde er Mr. Colorado, 1980 Mr. Mid-America. Er trat gegen Größen wie Lou Ferrigno (den echten »Unglaublichen Hulk« aus der Fernsehserie) und Arnold Schwarzenegger an. Er schaffte zehn einarmige Klimmzüge hintereinander und übertrug seine Trainingsmentalität auf nahezu alle anderen Bereiche. Er war ein Fitness-Freak mit einer enormen Abenteuerlust. Als Zweijähriger mit Hasenzähnen und Sommersprossen stand ich oft am Garageneingang und beobachtete meinen Dad dabei, wie er Bizeps-Curls mit Vierzig-Kilo-Hanteln absolvierte oder an metallenen, mit Haken versehenen Fußmanschetten kopfüber an der Klimmzugstange hing und bei jedem Rumpfheben ein kehliges Stöhnen ausstieß. Der Schweiß lief ihm durch die senkrechte Rinne, die sich von seiner Brust bis zum Nabel zog. Er trug knappe Shorts, seine muskulösen Waden umspannten hochgezogene Sportsocken mit gelben Streifen.

Mich faszinierte das alles zutiefst. Ich war ein ausgesprochener Spargeltarzan und brachte erst gegen Ende meiner Highschool-Zeit ein halbwegs passables Gewicht auf die Waage. Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen zählen die Bilder mehrerer gedrungener Kraftpakete – Dads Freunde –, die mit jenem steifen, affenartigen Gang übermäßig muskulöser Menschen über unser Grundstück schlenderten, auf dem Weg zu den Gewichten, Hantelbänken und Kraftstationen. Ächzen, Schreie und das metallene Klirren gegeneinanderschlagender Zwanzig-Kilo-Scheiben hallten von den Betonwänden wider. Man hörte Kurz- und Langhanteln auf Gestelle krachen, die mein Vater aus Eisenschrott zusammengebaut und mithilfe seines Akku-Schweißgeräts befestigt hatte.

Die Laute menschlicher Mühsal übertönten die Klänge von »Take It On The Run« von REO Speedwagon und »We Will Rock You« von Queen.

Zu beobachten, wie diese älteren Herren beim Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben Gewichte stemmten und zwischendurch immer wieder ihre Muskeln anspannten, den Blick dabei auf diejenigen geheftet, die sie aufzubauen hofften, war so, als wäre ununterbrochen der Wanderzirkus in der Stadt. Ich wollte all das tun, was mein Dad tat, was auch immer es war; ich lernte, meine Muskeln spielen zu lassen und zu posieren, noch bevor ich laufen oder sprechen konnte. Die Lacher und der Beifall, den mir das einbrachte, und das Abklatschen mit den Männern verliehen meinem dürftigen Ego Auftrieb.

Einen Comichelden aus Fleisch und Blut zum Vater zu haben beeinflusste vermutlich meine Wahrnehmung der Realität. Auf einer Seite unseres Familienalbums klebt ein Polaroidfoto von Dad in einem knappen roten Posing-Slip, mit ölglänzenden Muskeln, im Gesicht ein breites Grinsen, darüber eine krause aschblonde Dauerwelle aus dem Schönheitssalon. Er spannt die Muskeln an wie ein Weltmeister. Auf dem Schnappschuss daneben sieht man, wie ich – gerade mal zwei Jahre alt – mit einer Hantel im Nacken Kniebeugen mache, die Knie exakt so gebeugt wie die meines Dads.

Welches Kind würde seinem Vater auch nicht nacheifern wollen, besonders wenn es die Heldentaten miterlebt hat, die dieser im echten Leben vollbrachte? Seine Ermutigungen – wenn man sie so nennen möchte – lernte ich schon als kleiner Junge kennen. Sie manifestierten sich auf vielfältige Weise. So wurden bei uns in der Familie Geschenke niemals einfach nur verteilt. Immer war damit etwas verbunden. Auch der Spider-Man-Drachen, den ich an meinem dritten Geburtstag geschenkt bekam, war an die Bedingung geknüpft, dass der Jungfernflug von einem Gipfel aus erfolgen sollte. Nachdem das Bodybuilding nicht wirklich familienkompatibel war, machten wir an den Wochenenden regelmäßig gemeinsame Kletter- und Skiausflüge.

Nur eine kurze Autofahrt von unserem Zuhause in Loveland entfernt, hinter dem östlichen Stadtrand von Estes Park, zieht sich eine Reihe grauer Granittürme am Horizont entlang, darunter kleinere Felsblöcke ebenso wie 250 Meter hohe Pfeiler. Wir stiegen eine halbe Stunde lang bergauf bis zum Fuß einer fast hundert Meter hohen Felsformation mit dem Namen Twin Owls, die deshalb so genannt wird, weil sie an zwei Graniteulen erinnert, die sich aneinanderschmiegen. Dad legte mir einen selbst gebastelten Komplettgurt an, einen Sicherheitsgurt mit etlichen Schlaufen und Schlingen, den er um mich wickelte. Ich zog meine Kletterschuhe an, die er ebenfalls selbst gemacht hatte, indem er von meinen kleinen Wanderschuhen die Profilsohlen abgerissen und stattdessen Stücke einer griffigen Reibungssohle aufgeklebt hatte. Unsere Route verlief durch einen schmutzigen, mit Fledermauskot besprengten Kamin, der passenderweise auch »Bowels of the Owls«, also Eulengedärm, genannt wird.

Zunächst aber ging es in eine tiefe, dunkle Höhle, die ins Innere des Berges führte. Als sei die bevorstehende Kletterei nicht schon aufregend genug, erzählte mir Dad auch noch etwas von Berglöwen, die möglicherweise dort lebten, und dass ich lieber einen Stock mitnehmen solle, um ihnen ins Auge stechen zu können, falls einer von ihnen mich angreifen würde. Ich höre heute noch sein dröhnendes Lachen, das von den Wänden widerhallte, als er zu klettern begann.

Er stieg voraus und zog dabei das Seil mit hinauf. Nach etwa dreißig Metern baute er einen Standplatz und sicherte dann meine Schwester nach. Ich war als Dritter an der Reihe, und da die Kletterei für meine damaligen Fähigkeiten zu anspruchsvoll war, zog er mich nach oben. Meine Arme und Beine schlugen dabei heftig gegen den Fels, und ich scheuerte mir die Haut von den Knien ab, doch Dad feuerte mich an. Als Letzte war meine Mom dran. Dann wiederholten wir den Ablauf, bis wir alle oben angekommen waren.

Am Gipfel überspannte uns ein endlos weiter Himmel, tief unter uns breiteten sich die Stadt und das Tal aus. Wir ließen meinen Drachen steigen und jubelten gemeinsam, als er im Wind tanzte. Es war meine erste Klettertour mit Seil gewesen, und nach Ansicht meiner Eltern war ich ab diesem Moment ein richtiger Kletterer. Ich selbst empfand das nicht so. Ich wusste nur, dass ich etwas getan hatte, was mir Spaß gemacht und meine Eltern glücklich gemacht hatte. Das genügte mir.

Bei einem anderen Kletterausflug mit meiner Familie – ich war damals vielleicht vier Jahre alt – fuhren wir ins Erholungsgebiet Vedauwoo in Wyoming. Es ist bekannt für seine Felsen, von denen manche direkt an die Campingplätze angrenzen. Es war schon Nacht, als wir ankamen, und die Scheinwerfer unseres Autos erfassten ein hektisches Häufchen von Teenagern, die zu wanken schienen wie Grashalme im Wind. Sobald wir ausgestiegen waren, hörten wir ihre hysterischen Stimmen und sahen sie wild gestikulieren. Wie sich herausstellte, war einer ihrer Kumpel eine Felswand hochgeklettert, abgestürzt und auf einem Vorsprung etwa zehn Meter unterhalb des Gipfels liegen geblieben. Er war benommen und hatte Prellungen erlitten, sodass er sich nicht aus eigener Kraft retten konnte.

Da trat mein Dad in Aktion. Wir hatten zwar einen ganzen Haufen Kletterausrüstung mitgebracht, aber ihm war klar, dass es jetzt schnell gehen musste. Er setzte zu einem Free Solo an – er zog ein Seil hinter sich her, hielt sich jedoch nicht damit auf, Sicherungen zu legen. Wie Spider-Man kletterte er den Fels hinauf. Ich stand unterdessen mit Sandy und meiner Mom unten im Dunkeln, den Kopf in den Nacken gelegt. Auf meiner Schulter spürte ich die Hand meiner Mutter, deren Griff immer fester wurde, je weiter Dad in den nächtlichen Himmel hinaufstieg. Es schien mir, als seien nur Sekunden vergangen, bevor er wieder bei uns war. Den Jungen hatte er mitgebracht; er zitterte und konnte sich kaum auf den Beinen halten, sodass mein Dad ihn stützen musste. Das vielfache »Danke schön!«und »Sie sind der Wahnsinn!« und »Das war echt irre!« umfing uns alle wie eine Art Gruppenumarmung. Mein Dad winkte ab und begann, unser Zelt aufzubauen. In einen warmen Schlafsack gekuschelt nickte ich ein, fest davon überzeugt, dass mein Dad über alles erhaben war, dass einem in seiner Gegenwart nichts zustoßen konnte.

Wenn mein Dad ein Superheld war, mit einem enormen Temperament und einem eisernen Willen, dann war meine Mutter das klassische Mauerblümchen. Sie wirkte zierlich, ja fast schon zerbrechlich, und hatte mit ihrer ruhigen, lieblichen Art etwas von einer Heiligen. Sie sah aus wie eine Bibliothekarin, denn sie trug eine große Brille mit Goldrand und dicken Gläsern, hinter denen ihre gütigen Augen noch größer wirkten. Sich um andere zu kümmern lag in ihrer Natur. Sie war nicht älter als acht Jahre gewesen und hatte damals noch im kalifornischen Pasadena gelebt, als ihre Mutter schwer krank geworden und dann jahrelang ans Bett gefesselt war. Da ihr Vater fast rund um die Uhr arbeitete und die traditionelle Rollenverteilung der Sechzigerjahre verinnerlicht hatte, verbrachte meine Mutter ihre Kindheit damit, Windeln zu wechseln und für ihren Vater und ihre drei jüngeren Brüder zu kochen. Ich glaube nicht, dass sie jemals gelernt hat zu spielen.

Vielleicht war das ja auch der Grund, weshalb sie meinen Vater heiratete. Obwohl die beiden grundverschieden waren, gab es keinen Zweifel daran, dass sie einander aufrichtig liebten. Wenn meine Mutter wieder einmal im Haus auf und ab lief und wegen irgendetwas Stress hatte, kam mein Vater dazu, nahm sie in die Arme und begrapschte und küsste sie so lange, bis sie wieder lachte und meine Schwester aus Protest zu jammern begann. Auch wenn solche Aktionen uns Kinder manchmal schockierten, so bewies er damit doch, wie sehr er meine Mutter liebte. Er machte mit seinem schelmischen Grinsen ihr Stirnrunzeln wieder wett. Und sie füllte mit ihrer Selbstlosigkeit die Lücken, die er mit seiner stolzen Art hinterließ.

Die beiden hatten sich an der University of California in Berkeley kennengelernt. Als sie 1968 dort zu studieren begannen, war die Universität ein Tummelplatz für Kriegsgegner und eine Brutstätte des antiautoritären Protests. Überall nur Frieden und Liebe. Das ganze Flower-Power-Hippie-Getue war Teil ihres Erwachsenwerdens. Es festigte in ihnen die Überzeugung, dass man mit seinem Leben etwas Sinnvolles anfangen sollte. Außerdem untermauerte es die optimistischen Ansichten meines Vaters über das Wesen des Menschen. Alles war auf seine Weise schön, und die Natur konnte unser Leben verändern und uns inspirieren. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die beiden, die so sehr von den psychedelischen Sechzigerjahren geprägt wurden, niemals gekifft haben, weder damals noch später. Ganz schön verrückt, aber vielleicht war ja genau das der Grund, weshalb sie zusammenkamen: Wahrscheinlich waren sie die Einzigen.

Erst viel später erfuhr ich, dass meine Mutter meinem Vater zu Beginn ihrer Ehe mächtig unter die Arme greifen musste. Er war zwar ehrgeizig, aber ziemlich chaotisch. Er wollte Lehrer werden, doch es fehlte ihm am nötigen Elan, um die Jobsuche ernsthaft anzugehen. Wie sie mir einmal erzählte, war er damals bereits dem Zauber der Kletterszene verfallen – eines bunt gemischten Haufens Alternativer, die den Materialismus und das spießige Leben, das die meisten anderen Menschen führten, ablehnten. Sie waren so etwas wie Hippies mit einer Leidenschaft für das Klettern und einer Vorliebe dafür, ihre Grenzen auszuloten. Wie viele Rebellen waren auch sie dem Konsum von Drogen nicht abgeneigt. Die Erfahrungen, die mein Vater als Sportler gemacht hatte – er war früher Turner gewesen –, veranlassten ihn jedoch dazu, den Tempel seines Körpers rein zu halten.

Für meinen Vater war es immer wichtig zu glauben, dass er es war, der die Entscheidungen traf. Meiner Mutter dämmerte allerdings, dass sie in Aktion treten musste, wenn er eines Tages als Lehrer auf einen grünen Zweig kommen wollte. Sie würde das jedoch geschickt anstellen müssen. Tatsächlich brachte sie ihn dazu, mit der Jobsuche zu beginnen, und half dabei auch immer wieder nach. Das Stellenangebot für eine Lehrtätigkeit in Loveland war der Grund dafür, dass sie im Rocky-Mountains-Staat landeten.

Als schließlich ich kam, hatten all die organisatorischen Bemühungen und der Versuch, den Alltag zu meistern, bei meiner Mutter anscheinend ihre Spuren hinterlassen. Aber wie sollte es auch anders sein? Die ersten Jahre meines Lebens teilte ich mein Zuhause mit einem Dutzend Pflegekindern des Staates Colorado. Meine Mutter betrieb bei uns einen privaten 24-Stunden-Hort, in dem Kinder unterschiedlichen Alters vorübergehend untergebracht waren. Ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, wie sie in unserer Wohnung hin und her rennt und ein rotznasiges Kind in den Laufstall steckt, während sie in einem Arm ein Baby wiegt und mit der anderen Hand einen kleinen Spielzeugfußball in einen Eimer wirft. Auf alten Fotos aus dieser Zeit wirkt sie erschöpft und trägt meist überdimensionierte Jogginghosen mit ausgeleierten Bündchen, die über unseren grünen Zottelteppich schleifen. Damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber rückblickend betrachtet, hätte man bei vielen der Kinder vermutlich eine Verhaltensstörung diagnostiziert. Für mich war jedoch nur die Tatsache entscheidend, dass sie enorm laut waren und ihre Trotzanfälle, die die Dimensionen seismischer Eruptionen erreichten, meine interne Richterskala heftig erbeben ließen.

Vielleicht lag meine Leidenschaft für das Graben ja auch darin begründet, dass es mir eine gute Gelegenheit gab, dem Chaos in unserem Haus zu entfliehen. Und vielleicht verbrachte mein Vater aus demselben Grund so viel Zeit in seinem Kraftraum.

Im Lauf der Jahre brachte die Realität dem heroischen Bild, das ich von meinem Vater hatte, dann doch ein paar Kratzer bei. Wenn ich mir die alten Fotos von ihm anschaue, auf denen er sich in Pose bringt und geradezu lächerlich aufgepumpt wirkt, wird mir bewusst, wie wenig Gedanken sich die meisten Leute damals noch über die schädlichen Nebenwirkungen von Steroiden machten. Bodybuilder konnten das Zeug über ihren Hausarzt auf Rezept bekommen. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass mein Vater jemals einen Gewalt- oder Wutausbruch gehabt hätte. Dennoch habe ich, wenn ich meinen mentalen Speicher durchforste, dieses faustgroße Loch in einer der Wände unseres Hausflurs vor Augen. Als hätte man eines jener »Was stimmt nicht an diesem Bild?«-Rätsel aus einer Kinderzeitschrift vor sich. Vielleicht machte mich das makellose Image, das mein Vater aus meiner Sicht hatte, blind für alles, was es hätte trüben können – in diesem, aber auch in ein paar anderen Fällen. Sie kamen so selten vor.

Dafür sehe ich im Rückblick andere Momente, die meine ungetrübten Kindheitserinnerungen erschüttern. Einmal, als ich vier und Sandy sechs Jahre alt war, gingen wir mit der ganzen Familie zum Langlaufen. Die Sonne schien, aber trotzdem heulte der Wind und trieb uns den Schnee ins Gesicht, dass uns die Wangen und Nasen brannten und die Augen tränten. Dass wir oft draußen unterwegs waren, wenn die meisten anderen Leute lieber zu Hause blieben, machte uns zu etwas Besonderem (wie mein Vater uns immer wieder vor Augen hielt, während er uns aufforderte, nicht nachzulassen und uns – so wie er das tat – bewusst zu machen, was das hier für ein fantastisches Erlebnis war). Ich war etwas zurückgefallen, als einer meiner Skier plötzlich unter mir wegrutschte. Ich glitt einen kurzen Abhang hinunter, bis in eine enge Schlucht, durch die ein Bach floss. An seinen Ufern hatten sich auf beiden Seiten Eiskrusten gebildet, auf denen ich zum Stehen kam. Meine Skier reichten gerade von einer Kruste zur anderen, und als ich plötzlich umkippte, hing ich kopfüber da, nur wenige Zentimeter über dem eisigen, rauschenden Bach.

Ich konnte das Wasser förmlich riechen, genauso wie das erdige Ufer des Baches. Das Blut schoss mir in den Kopf, und alles, was ich sah, pulsierte im selben Rhythmus wie mein Herzschlag. Ich war verängstigt, aber gleichzeitig schämte ich mich. Ich wusste nicht, ob ich um Hilfe rufen sollte. Und ich machte mir Sorgen, wie lange das Eis über mir halten würde.

Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit verging, bis meine Eltern mich fanden. Abwechselnd nahmen sie mich in ihre Arme. Ich sah, wie der Stolz meines Vaters, dass ich nicht weinte, sich allmählich in etwas Hässliches verwandelte: Wut auf meine Mutter. Sie war es, die als Letzte hätte laufen sollen. Wäre sie dort gewesen, wo sie sein sollte, wäre all das nicht passiert. Warum hatte sie nicht auf ihn gehört? Warum konnte sie nicht einfach tun, was man ihr sagte?

Meine Mutter schwieg. Wir standen einfach nur da, jeder von uns in seine eigene Atemwolke gehüllt. Dann hievte mein Vater mich auf seinen Rücken und skatete davon, bis er im fahlen Licht nur noch als winziger Punkt zu erkennen war und schließlich in der Dämmerung verschwand.

Meine Mutter sah Sandy an, schaute dann sehnsüchtig zum Ausgangspunkt unserer Route zurück, drehte sich wieder um und deutete mit dem Kopf in die Richtung, wo mein Vater und ich eben verschwunden waren – wo es weder Wärme noch Rast, noch Sicherheit gab. Gemeinsam folgten die beiden seinen windgepeitschten Spuren, meine Mutter pflichtbewusst an letzter Stelle, meine Schwester stets im Blick behaltend.

Im Nachhinein bin ich mir sicher, dass das, was geschehen war, meinem Vater im Grunde seines Herzens einen riesigen Schreck eingejagt hatte. Er konnte seinen Ärger nicht an Sandy oder mir oder sich selbst auslassen, also hatte meine Mutter ihn zu spüren bekommen. Die Situation, in die er uns gebracht hatte, war nicht ungefährlich gewesen, aber darüber hinaus hatte er auch noch etwas anderes aufs Spiel gesetzt, was ihm lieb und teuer war: seinen aktiven Lebensstil. Wenn die Sache danebenging – und genau das war passiert, als ich den Hang hinunterrutschte und fast ertrunken wäre –, konnte seine ganze Vorstellung davon, wie er sein Leben führen wollte, ins Wanken geraten. Hohe Erwartungen, wie er sie hatte, erforderten, dass sich alle anderen in sein Weltbild einfügten. Jeder von uns hatte das Seine dazu beizutragen. Ich zog bereitwillig mit und empfand die Aufgabe, die es zu stemmen galt, nicht als Bürde, sondern als Gnade.

Mike Caldwell offenbarte sich vielen verschiedenen Menschen in ganz unterschiedlicher Form: Er war ein Lehrer, ein Trainer, ein Besessener und eine Art Messias in Hinblick auf alles, was mit Kraft oder Abenteuer zu tun hatte. Wieso sollte ich etwas anderes als Dankbarkeit empfinden, konnte ich durch ihn doch eine Kindheit erleben, in der ich mich mal als Pirat auf hoher See, mal als Entdecker ferner Länder fühlte? Ich war in meine eigene Welt versunken, aber immer stand er mir als idealer Gefährte zur Seite. Ich träumte all jene Träume, die später nur allzu oft von der Last des Erwachsenwerdens erdrückt werden. Die Schultern meines Vaters waren breit genug, um uns beide davor zu bewahren, und wenn er Gefallen daran fand, dass andere seiner magnetischen Anziehungskraft erlagen, dann nur um zu helfen, nicht um zu verletzen.

Viele Jahre fragte ich mich, wenn ich an die Zeit zwischen 1982 und 1985 zurückdachte, in der ich mit Graben beschäftigt war, was sie über den Menschen, der ich einmal sein würde, aussagte. Warum machte ich damals nicht das, was andere Kinder in meinem Alter auch machten? Warum ging ich allein zelten, anstatt meiner Mom in den Ohren zu liegen, dass ich zum Spielplatz wollte? Warum setzte mich niemand vor den Fernseher und schaltete die »Sesamstraße« oder »Scooby-Doo« ein? Warum nahm mir niemand die Schaufel aus der Hand und gab mir stattdessen Buntstifte? Natürlich prägten mich jene Erfahrungen, aber dennoch stellte sich die Frage – und es war meine Schwester Sandy, die mir das später bewusst machte: Weshalb wurden wir so allein gelassen? Ich selbst empfand es damals nicht so, sie aber durchaus. Und was war der Grund dafür, dass aus uns vieren, als ich älter wurde, irgendwann zwei Zweierteams wurden – Mike und Tommy auf der einen und Terry und Sandy auf der anderen Seite –, dass wir so unterschiedliche Wege einschlugen?

Wie die meisten von uns bin auch ich ein Produkt meiner beiden Eltern: Ich bin zurückhaltender als mein Vater, gemäßigter in meinem Temperament und meiner Zielstrebigkeit. Als Kind war ich immer eher klein für mein Alter und fast unerträglich schüchtern, doch unglücklich machte mich das nie. Wir gingen regelmäßig zur Kirche, und ich saß während der langen sonntäglichen Kindergottesdienste in der Ecke und sprach mit niemandem. Ich lebte in meiner eigenen Welt und entwickelte eine seltsame Faszination für monotone Tätigkeiten. So verbrachte ich, von meinen Grabungsbestrebungen abgesehen, einmal ganze zehn Stunden damit, im Obstgarten hinter unserem Haus einen kleinen Spielzeuganhänger mit Tausenden von Regenwürmern zu beladen, die sich schon bald so hoch türmten, dass sie über die Seitenwände wieder hinunterpurzelten. Außerdem liebte ich es, Zeitschriften Seite für Seite in einen Zentimeter große Dreiecke zu zerschneiden. Ganze Papiertüten füllte ich mit diesem Konfetti. Bestimmt hielten mich manche für mehr als nur ein bisschen seltsam.

Ich vermute, es war eine zufällige Begebenheit im Jahr 1982, die meinem Leben eine andere Wendung gab und dafür sorgte, dass aus mir kein muskelbepackter Schwachkopf wurde. Mein Vater gab damals einem seiner Turnschüler Hilfestellung am Reck. Der Junge rutschte ab, und als Dad ihn auffing, riss er sich eine Bizepssehne. Die Verletzung bedeutete das Ende seiner Bodybuilding-Karriere. Mein Vater widmete sich von da an wieder seiner früheren Leidenschaft, dem Klettern, bei dem der Erfolg – entgegen der landläufigen Meinung – nicht davon abhängt, ob man dicke Muskeln hat oder nicht. Weitaus wichtiger sind Fingerkraft und Körperspannung, Gleichgewicht, mentale Stärke und Bewegungstechnik. Wie nicht anders zu erwarten, machte er sich dabei ganz gut. Und er nahm seinen Sohn mit. Das Klettern und die freie Natur wurden zum Lebensinhalt und zur Religion. Wir zogen um in das Gebirgsstädtchen Estes Park, wo meine Eltern ein Haus mit einem Grundstück gekauft hatten, auf dem zehn Meter hohe Felsen standen. Im Sommer arbeitete Dad als Bergführer für die Colorado Mountain School. Es schien, als sei er plötzlich fest entschlossen, mir mittels Bergsteigen, Klettern und Ausflügen in die Wildnis die Sanftmut meiner frühen Kinderjahre auszutreiben.

Andere Kinder verbrachten die Wochenenden mit Kartenspielen oder waren zu einer Geburtstagsparty im Familienrestaurant Chuck E. Cheese’s eingeladen. Der Sohn von Mike Caldwell zu sein bedeutete jedoch, dass Tee-Ball – die Kindervariante von Baseball – etwas für Weicheier war, Schwimmen überflüssig, wenn man nicht gerade von einer Strömung mitgerissen wurde, und ein Abenteuer nur dann ein Abenteuer, wenn damit ein ungeplantes Biwak unter freiem Himmel verbunden war. Wir gingen bei unseren Familienausflügen nicht einfach nur wandern oder zelten. Wir bestiegen Gipfel und schliefen in Schneehöhlen.

Bei uns zu Hause wurden obsessive Tendenzen geschätzt und gefördert. Während die meisten Kinder Taschengeld bekamen, wenn sie einfache Aufgaben im Haushalt erledigten, etablierte mein Vater, als ich ungefähr vier war, ein Belohnungssystem, das auf meiner körperlichen Fitness beruhte: So sammelte ich meine Punkte mit hundert Sit-ups, einem Sprint um den Block oder dreißig Liegestützen. Neben seinem immanenten Wert verschaffte mir jeder Punkt zehn Cent. Es dauerte nicht lang, bis ich mir einen Rucksack, ein BMX-Rad und Kletterschuhe kaufen konnte. Das Punktesystem war außerdem mit einem Bonussystem verknüpft. Als ich zum ersten Mal zwanzig Klimmzüge in Folge geschafft hatte, bekam ich ein gigantisches Waffeleis mit Schlagsahne und einer Kirsche obendrauf. Und als ich erstmals fünf Kilometer am Stück gelaufen war, durfte ich bei meinem Dad auf dem Motorrad mitfahren.

Doch mehr noch als das Geld oder die Belohnungen motivierte mich der Wunsch, meinen Vater zu beeindrucken. Dass meine Mutter mich bedingungslos liebte, war mir immer schon klar gewesen. Die Art meines Vaters aber, vor seinen Freunden mit meinen guten Fortschritten zu prahlen, ließ mich nur noch eifriger versuchen, seine Anerkennung zu gewinnen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie mir beim Lauftraining die Muskeln brannten, wie der Schmerz mich durchfuhr und ich mir die Haut auf den Oberschenkeln kratzte, bis sie rot war. Im Lauf der Zeit gewöhnte sich mein Körper daran, und das Brennen ließ nach. Von Milchsäure oder dem Runner’s High hatte ich noch nie etwas gehört, aber eines wusste ich schon bald: Wenn ich trainierte, war ich glücklich.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wirklich begreifen werde, was meinen Dad dazu brachte, worauf all diese Dinge abzielten – ob sie ein Ausdruck seines Egos, seiner draufgängerischen Art und seines Geltungsbedürfnisses waren oder aber ob er versuchte, mir etwas ganz Persönliches und Besonderes mitzugeben, als eine Art Ausgleich für meinen schwierigen Start ins Leben und die Tatsache, dass ich so schmächtig war. Als ich in den Kindergarten kam, war ich jedenfalls so kräftig und ausdauernd wie nur wenige andere Kinder in meinem Alter. Klein war ich allerdings immer noch – und ich besaß dasselbe sensible Wesen wie meine Mom.

Meine Mom schien es gern zu sehen, wenn ich Beschäftigungen nachging, die kindgerechter waren. Der gesellschaftliche Aspekt von Gruppensportarten schien ihr ein geeigneter Ansatz zu sein, um mich aus der Reserve zu locken. So standen wir also eines Nachmittags zum ersten Mal draußen auf dem Kinder-Baseball-Feld. Der Trainer verteilte Bälle und ließ uns miteinander das Fangen üben. Beim ersten Wurf meines Mitspielers hob ich meinen Handschuh und wedelte damit vor meinem Gesicht hin und her; es sah aus, als würde ich bei irgendeiner Parade vom Wagen herunter in die Menge winken. Nur vage konnte ich sehen, wo der Ball sich gerade befand. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich in einem Untersuchungszimmer auf einem Bett lag, in ein helles Licht starrte und über mir allmählich das Gesicht eines Arztes erkennbar wurde, der mir mit einer silbern glänzenden Pinzette eine Nadel vor die Nase hielt. Ein Baseball hat Nähte, und die zwölf Stiche, die sich nun durch die Haut oberhalb meines rechten Auges zogen, sowie die damit einhergehende Schwellung ließen die Form eines solchen Balles recht gut erahnen.

Natürlich konnte ich nicht einfach aufgeben. Ich spielte weiter, obwohl man mich ins Fegefeuer des rechten Außenfelds verbannt hatte. An dieser Position stand ich dann, bohrte die Gummistollen meiner Schuhe in die Erde und hoffte, auf diese Weise ein Loch zu graben, das groß genug wäre, dass ich mich und meine Scham darin verbergen konnte. Die anderen Kinder waren zwar nicht übermäßig gemein, aber ihre frustrierten Wutanfälle ließen doch erkennen, dass sie mein mangelndes Geschick bedauerten.

Eine positive Begleiterscheinung meines Knock-outs war, dass er eines meiner Defizite offenbarte. Ich hatte eine miserable Hand-Augen-Koordination. Dass ich schon wieder zum Arzt musste, war schlimm genug. Aber von da an musste ich auch noch eine dicke Brille tragen, die meine ohnehin schon abstehenden Ohren noch stärker zur Geltung brachte – mal ganz abgesehen von der Schmach, Tag für Tag aus dem Unterricht geholt und in meinen Kurs zur Leseförderung geschickt zu werden.

Ich glaube, der Versuch meiner Eltern, mir bei der Bewältigung meines schwierigen Starts ins Leben zu helfen, war zeitweise ein koordiniertes Unterfangen, zeitweise eine Art Tauziehen, bei dem die beiden mich in entgegengesetzte Richtungen zerrten. So musste ich einerseits das Baseball-Experiment über mich ergehen lassen, andererseits aber auch meinen Vater bei allerhand abenteuerlichen Unternehmungen begleiten. Wahrscheinlich stellte das Wrestling deshalb einen gar nicht so unpassenden Mittelweg zwischen den gegensätzlichen Polen der elterlichen Einflussnahme dar.

Wrestling war ein Teamsport. Die Ergebnisse der einzelnen Matches flossen in eine Gesamtwertung ein. Zugleich zählte aber auch die Leistung des Einzelnen.

Als ich mit fünf Jahren in die Jugendabteilung des Wrestling-Verbands eintrat, konnte ich ausdauernder rennen und mehr Klimmzüge und Liegestützen machen als die anderen Kinder (und sogar als die Trainer). In dieser Altersklasse kam es tatsächlich eher auf Zähigkeit an als auf die richtige Technik. Als ich im ersten Match meines ersten Wettkampfs die Matte betrat, schlotterte mir ein winziges blaues Trikot am Leib und der Kopfschutz war mir viel zu groß. Die Trillerpfeife gab das Startzeichen, und ich stürzte mich auf den anderen Jungen, brachte ihn zu Fall und hatte ihn bereits nach zwanzig Sekunden mit einem Halbnelson auf der Matte festgenagelt. Der Ringrichter schlug auf die Matte, mein verdutzter Gegner stand auf, und wir gaben einander die Hand. Dann sah ich die Tränen, die ihm die Wangen hinunterliefen, und in meinem Magen krampfte sich alles zusammen. Ich fühlte mich hundeelend. Bis zum Ende der Wrestling-Saison ließ ich also jedes Mal meinen Gegner gewinnen, sobald er zu weinen begann (was beim Kinder-Wrestling fast ständig der Fall ist).

Diese Niederlagen müssen meinen Vater ziemlich frustriert haben, obwohl er genau wusste, was da vor sich ging. Er befürchtete sicher, dass die Welt zu hart für mich sein würde, wenn ich ein zu weiches Herz hätte. Der Gedanke aber, dass auch meiner Mutter klar war, warum ich ständig verlor, und dass meine Geste bei ihr zu einer großen Genugtuung führte, gefiel mir.

Irgendwann veränderten sich meine Interessen und auch mein Umgang mit den konkurrierenden Bemühungen meiner Eltern, meine Entwicklung zu beeinflussen. Die Arbeit als Bergführer, der mein Vater während der unterrichtsfreien Zeit im Sommer nachging, brachte es mit sich, dass er öfter ein paar Tage, manchmal sogar mehrere Wochen unterwegs war. Sandy und ich verbrachten dann viel Zeit allein mit meiner Mutter. Sie nähte gern, und nachdem ich ihr oft dabei zusah, bat ich sie irgendwann, es mir beizubringen. Schon bald konnte ich recht gut mit Nadel und Faden umgehen. Ich fabrizierte Kuscheltiere, am liebsten Teddybären. Stundenlang schnitt ich Stoff zu und füllte die zusammengenähten Formen mit Stopfmaterial. Meine Mutter half mir dabei und lobte meine Geschicklichkeit.

Als mein Vater dann von seinen Unternehmungen zurückkam, zeigte ich ihm, was ich produziert hatte. Sein geheucheltes Interesse und das müde Lächeln, das sich quer durch sein Gesicht zog wie Stacheldraht, verrieten jedoch, dass er in Wirklichkeit enttäuscht von mir war. Der traurige Blick, den er meiner Mutter zuwarf, sprach Bände. Ein paar Sekunden lang hielt sie seinem starren Blick stand, dann schaute sie weg und tat so, als hätte eine Zeitschrift ihr Interesse erregt oder als suche sie in ihrem Nähkörbchen nach dem Fingerhut. Mir drehte sich der Magen um, und mein Mund wurde trocken. Ich biss die Zähne zusammen und zog die Schultern hoch, als könnte ich mich so noch kleiner machen, während ich meine Nähsachen wegpackte. Ich spürte, wie der stechende Blick meines Vaters mich durchbohrte und kleine Dreiecke aus mir machte, um sie zu verstreuen und wegzuwerfen.

Heute weiß ich, dass die »Ermutigungen« meines Vaters, ein Kletterer zu werden, letztendlich ein Geschenk waren – selbst wenn dies auf Kosten einiger meiner anderen Interessen geschah. Natürlich kann jede Erziehungsmethode auch nach hinten losgehen, doch ich empfinde das Belohnungssystem meines Dads und die Tatsache, dass er mich durch die Berge scheuchte, als genial. Es gelang ihm, in mir eine tiefe Wertschätzung der Beschäftigungen entstehen zu lassen, die er am meisten liebte, und zugleich schon damals eine der aktuellsten Erziehungsfragen zu beantworten: Wie schafft man es, dass aus Kindern charakterstarke Menschen werden? Meinem Vater gelang das bei mir mit einer Mischung aus Bestechung und Konfrontation mit Erlebnissen, die ein gewisses traumatisches Potenzial besaßen.

Sobald die Sommerferien da waren, sprang die ganze Familie ins Auto und es ging in weiter entfernte Klettergebiete. Eines davon hatte es Sandy und mir dabei besonders angetan. Ständig lagen wir unseren Eltern damit in den Ohren, doch endlich an jenen Ort zu fahren, der uns aus Steven Spielbergs Science-Fiction-Klassiker »Unheimliche Begegnung der dritten Art« vertraut war. Ich ahnte nicht, dass es sich dabei um eine der Kletterformationen mit dem größten Kultstatus innerhalb der Vereinigten Staaten handelte: den Devils Tower.

Wie ein gigantischer Zylinder ragt dieser Felsturm 265 Meter aus der hügeligen Prärie im Nordosten Wyomings in die Höhe. Wir schlugen unser Lager auf, und Mom holte einen Klappstuhl hervor und machte es sich mit ihrem James-Michener-Roman gemütlich. Meine Schwester und ich schulterten unsere Rucksäcke und folgten Dad einen schmalen Pfad bergauf, der sich zwischen Goldkiefern und Felsblöcken hindurchwand, in denen es von Klapperschlangen wimmelte. Am Fuß der Wand ging mein Vater mit uns noch einmal die Kletter- und Sicherungstechniken durch. Obwohl wir uns die einfachste Route am Devils Tower vorgenommen hatten, eine Folge von Rissen und Kaminen, die mein Vater auch ohne Seil hätte bewältigen können, machte er uns klar, dass die bevorstehende Kletterei durchaus ernst zu nehmen war. Immer wenn er mit seiner Lehrerstimme sprach, wussten wir, dass wir gut zuhören mussten.

»Vergesst nicht, immer gegenseitig eure Knoten zu überprüfen, und achtet darauf, dass ihr immer an zwei Fixpunkten eingehängt seid. Stopft eure Füße nicht irgendwie in die Risse, sondern führt sie seitlich ein und verdreht sie dann, damit ihr nicht stecken bleibt. Führt die Hände flach in den Riss ein und haltet sie dann so, als hättet ihr ein Häufchen Erdnüsse darin. Wenn der Riss breiter wird, dann sucht nach V-förmigen Stellen, in die ihr eure Fäuste verklemmen könnt. Und greift weit nach oben, dann braucht ihr weniger Kraft.«

Schon früh lernte ich, dass Risikobereitschaft und Leichtsinn zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Wir wurden nie dazu animiert, den Nervenkitzel oder den Adrenalinrausch zu suchen. Beim Klettern ging es darum, eine inspirierende und durchaus auch gefährliche Umgebung mithilfe von Verstand, Aufmerksamkeit und den entsprechenden Fähigkeiten zu einer sicheren Umgebung werden zu lassen – natürlich immer unter dem wachsamen Blick unseres Vaters.

Den ganzen Tag lang waren wir unterwegs. Wir schrubbten Risse und Kamine hoch und scheuerten uns am grobkörnigen Fels Arme und Rücken auf. Was uns den Schmerz und die Anstrengung vergessen ließ, war das Gefühl des Windes auf der Haut, der aus der Hochebene Wyomings zu uns heraufblies, und das erregende Bewusstsein, dass es unter unseren Füßen Hunderte von Metern in die Tiefe ging. Auf dem Gipfel zog Dad belegte Brote aus seinem Rucksack, und wir machten Picknick.

Als Sechsjähriger erlebt man nicht oft etwas, das einem das nachhaltige Gefühl gibt, etwas geleistet zu haben. Als wir uns vorsichtig wieder über unsere Aufstiegsroute abgeseilt hatten und den Weg zurück zum Auto gingen, fühlte ich mich, als sei ich ein Stück gewachsen. Mir war bewusst, dass die wenigsten Leute, die dieses Felsmonument besuchten, in der Lage waren, je dort hinaufzuklettern. Unser Klettermaterial hing an Bandschlingen über unseren Schultern, die Seile hatten wir auf unseren Rücken festgebunden. In der Nähe des Parkplatzes begegneten wir einem Mann, der von uns wissen wollte, wohin wir geklettert waren. »Auf den Gipfel«, antwortete ich selbstbewusst. Er warf mir einen Blick zu, der so etwas bedeutete wie »Jaja, schon klar, Kleiner …«, und ging weiter.

Auch unser erster Ausflug in den Yosemite-Nationalpark hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Ich war damals sieben Jahre alt. Mit unserem grünen Transporter zogen wir los. Zwanzig Stunden lang fuhren wir durch die brütende Hitze der Wüsten von Utah und Nevada, bis wir das legendäre, von Gletschern geformte Tal erreicht hatten. Die Felswände ragten hier hoch in den Himmel auf, und die Dimensionen waren gewaltiger als alles, was ich bis dahin gesehen hatte, gewaltiger, als ich es mir hätte träumen lassen.

Ich lernte alles lieben, was mit dem Yosemite Valley zu tun hatte – ob es nun die verräucherten Campingplätze waren, über die ganze Horden von Kindern mit ihren Rädern fuhren, die mückenverseuchten Wiesen oder die hohen Mammutbäume und Zedern, die so alt und so riesig waren, dass man sich nicht gewundert hätte, wenn zwischen ihnen plötzlich ein Dinosaurier aufgetaucht wäre. Sandy und ich verbrachten die meiste Zeit damit, auf unserem Floß den Merced River hinunterzufahren und dabei dem Tosen der Wasserfälle zu lauschen, deren Gischtfahnen fast einen Kilometer weit zu spüren waren. Außerdem schauten wir meinem Dad beim Klettern zu und standen danach neben ihm, wenn er seinen Freunden Geschichten auftischte. Die Kletterer waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen, und sie waren meine Helden. Ihre Leidenschaft und Zielstrebigkeit waren so deutlich zu spüren, dass sie selbst auf ein Kind eine faszinierende Wirkung ausübten. Zu jener Zeit stand für mich fest, dass ich, wenn ich einmal groß war, genauso werden wollte wie mein Dad – inklusive des dicken Bizeps und des Kopftuchs um die Stirn.

In einem jener Sommer machte Dad mich mit einer der ausgesetztesten Klettereien vertraut, die es in der Gegend gab. Schwer mit Seilen bepackt, stieg unsere ganze Familie mehrere Stunden bis zum Beginn der Upper Yosemite Falls auf. Sie gelten als die höchsten Wasserfälle Nordamerikas; das Wasser stürzt in freiem Fall von der das Tal begrenzenden Felswand in die Tiefe. Daneben erhebt sich ein Granitturm namens Lost Arrow Spire, der einer senkrechten Wand vorgelagert und durch eine tiefe Scharte von ihr getrennt ist. Der fast hundert Meter hohe Felsfinger ist extrem luftig: Da er aus dem oberen Bereich einer ohnehin schon äußerst steilen Wand herauswächst, befindet sich der frei stehende Gipfel letztlich mehr als 900 Meter über dem Talgrund. Der Lost Arrow Spire war einer der letzten prominenten Gipfel im Yosemite Valley, die bezwungen wurden – eine schwindelerregende schwebende Insel, nur von Luft und Raum umgeben.

Begleitet wurden wir von Randy Farris, Dads bestem Freund und wichtigstem Kletterpartner, der sich zusätzlich um meine Sicherheit kümmern würde. Wir banden unsere Seile zusammen und seilten in die Scharte ab, bis zu der Stelle, wo der Turm aus der Hauptwand herausragt. Die nächsten Stunden verbrachten wir damit, den Turm hochzuklettern.

Sandy und Mom hatten es sich, nachdem sie ihre Pflicht als Trägerinnen erfüllt hatten, auf der Hochfläche hinter der Fallkante gemütlich gemacht. Sie ließen sich die Sonne auf den Rücken scheinen und den Wind der Sierra Nevada um die Nase wehen, während sie uns beim Klettern zuschauten.

Während wir noch am Lost Arrow Spire kletterten, flog unter uns ein Hubschrauber vorbei. Wir konnten von oben auf die Rotorblätter schauen. Ich dachte darüber nach, wie selten man Gelegenheit hat, einen Hubschrauber aus dieser Perspektive zu sehen. Oben auf dem Turm angekommen, zogen wir das Seil ein, das wir hinter uns hergeschleift hatten; sein anderes Ende war immer noch sicher an der Abbruchkante fixiert, wo unser Ausgangspunkt gewesen war. Wir strafften das Seil, sodass sich zwischen dem höchsten Punkt des Felsturms und unserem Ausgangspunkt ein horizontales Hochseil spannte. Nachdem Dad und sein Freund ihre trickreichen Seilmanöver beendet hatten, überprüften beide die Funktionsweise, und nachdem ich mich in die behelfsmäßige Seilbahn eingehängt hatte, kontrollierten sie mehrmals, ob ich korrekt gesichert war.

Ich spähte in die Tiefe: unter uns nichts als unsere Seile und der Abgrund. Wie cool, dachte ich. Ich wusste, mein Dad würde mich niemals irgendwo hinbringen, wo ich mich verletzen könnte. Ich machte einen Schritt nach vorn, vom Fels in die Leere. Wenige Minuten später hatte ich eine Fahrt mit einer spektakulären Tyrolienne hinter mir und war wieder dort angelangt, wo wir losgeklettert waren. Das Adrenalin kribbelte in meinem Bauch, so als wäre ich eben in einem irren Tempo einen Hügel hinaufgerannt.