Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Chihab

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Si le recours à l’institution onusienne a fait avorter une éhontée tentative de hold-up sur un patrimoine national, la caution de l’Unesco était-elle essentielle pour nous autres Algériens pour être certains que le Raï constitue un pan de l’histoire de notre pays ? Combien d’entre nous n’ignoraient pas qu’il est d’extraction rurale ? Très peu en vérité, bien que dans le langage usuel, pour distinguer le Raï originel, celui de la gasba et du galal, d’avec le Raï moderne, on lui adjoint le terme « trab » qui renvoie expressément à la terre. Sur cette question, comme sur les amalgames entre le Raï et le Bédoui, le présent ouvrage aligne les preuves, car si les deux genres ont recours aux seuls gasba et galal, ils ne jouent ni la même partition, ni ne chantent le même genre de textes En outre, contrairement à l’assertion que le Raï serait né dans les lieux de la marge, les conditions historiques ayant présidé à son émergence tiennent plutôt d’une modernité subie au début du XXe siècle, celle de l’avènement du travail féminin salarié en milieu rural dans les travaux agricoles. Enfin, à travers cet essai, Mohammed Kali revient à la genèse du genre, à savoir comment le Raï trab a-t-il accouché du Raï dit moderne, et comment ce dernier a évolué depuis son internationalisation.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Journaliste depuis trente ans, Mohammed Kali est spécialisé dans la critique théâtrale et cinématographique. En plus de ses ouvrages sur ces domaines, il a publié plusieurs contributions dans des revues spécialisées, notamment à l’étranger.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 274

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Raï, oh ! ma déraison

Une histoire algérienne

Du même auteur

Vaincre l’échec scolaire, essai, Éditions ANEP, 2002.

Théâtre algérien, la fin d’un malentendu, essai, Éditions du ministère de la Culture, 2005.

Mémoires nomades, roman, Éditions Alpha, 2007.

Béni-Saf, le legs du large et des entrailles de la terre, essai, Éditions Dar el kitab el arabi, 2007.

Aïn Témouchent, le temps de la colonie, essai, Éditions Dar el kitab el arabi, 2009.

100 ans de théâtre algérien, essai, Éditions Socrate, 2013.

Théâtre de marionnettes en Algérie et ailleurs, essai, Éditions Dar el kitab el arabi, 2014.

L’œil et l’oreille. Des langues aux langages dans le théâtre algérien, essai, Éditions Chihab, 2023.

Mohammed Kali

Raï, oh ! ma déraison

Une histoire algérienne

CHIHAB EDITIONS

© Éditions Chihab, 2024.

www.chihab.com

Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91

ISBN : 978-9947-39-777-0

Dépôt légal : octobre 2024.

À la mémoire de Miliani Hadj et Ameziane Ferhani, pour leur amitié et pour ce que j’ai appris d’eux en matière d’anthropologie culturelle. Ma gratitude va par ailleurs aux chercheurs et artistes qui m’ont permis de décliner cette autre histoire d’Algérie et qui sont cités au fil des pages qui suivent. Il est cependant un dont le nom n’apparaît nulle part, Nazim Hatem, musicien diplômé de l’Institut National Supérieur de Musique et arrangeur. Sa proximité professionnelle du monde du Raï, m’a permis une compréhension plus affinée de ses réalités.

Introduction

Le 1er décembre 2022, à Rabat même, siège du Makhzen qui avait revendiqué la marocanité du Raï, ce dernier est reconnu par l’UNESCO à la fois authentiquement algérien et patrimoine immatériel de l’humanité. L’Algérie se réjouit. Forcément, nos compatriotes avaient été profondément heurtés par l’impudente tentative de hold-up engagée par l’establishment chérifien sur un patrimoine immatériel national.

Malheureusement, dans le vacarme du moment caractérisé par la profusion d’insanités publiées sur les réseaux sociaux de part et d’autre de la frontière, une fâcheuse ambiguïté entraînant d’autres malentendus s’est insinuée. De la sorte, l’objet de la décision de l’organisme onusien a été perdu de vue. En effet, dans celle-ci, il n’était nullement question du Raï du showbiz qui jouissait depuis 1986 de la sollicitude des pouvoirs publics, mais plutôt de la sauvegarde du Raï trab, la variété première, celle de la gasba et du galal, au regard de la convention de 2003 de l’UNESCO, cette variété étant d’ailleurs à ce moment-là en déshérence.

Par ailleurs, une autre querelle du tien et du mien, cette fois entre Oran et Sidi Bel Abbès en rapport à leur maternité exclusive sur le Raï moderne, s’était invitée, brouillant davantage les pistes. De la sorte, il a été en outre perdu de vue qu’en 2022 le Raï moderne subissait la chape d’un assèchement de la créativité et de la diversité, balayant celles qui caractérisaient le genre au cours des décennies 1970, 1980, 1990 et 2000.

Pour notre part, l’occasion est devenue plus que jamais propice de concrétiser un projet d’ouvrage sur le Raï que nous portions depuis longtemps, mais laissé en jachère, parce que reporté au profit de sujets de préoccupation plus pressants qui ont fait l’objet de publication entre-temps.

Que dire de plus, à titre introductif ?

D’abord rappeler que les modernisateurs du Raï l’ont nommé Pop Ray dans les années 1970, en référence à la Pop Music, à une période où la musique occidentale cartonnait encore en Algérie. À cet égard, il n’est pas anodin que le mot Raï n’a pas été orthographié à la française, ce qui, additionné à la dénomination choisie, établit que ces pionniers étaient de leur temps, celui des sixties et des seventies.

Ces choix renvoient en conséquence aux idéaux que la Pop Music charriait ; le Raï, en tant qu’art transgressif, était perçu tout autant qu’elle comme une contre-culture, avant sa récupération à travers une opération de communication corporate engagée dans les années 1980 par les pouvoirs publics en direction de la jeunesse.

Suite à cette entreprise politique, le Raï dit « propre », le sirupeux Raï Love et le Raï variété, ont occupé le devant de la scène. Ils avaient leur place, certes, mais ce qui est dommageable, c’est qu’ils ont fait table rase des autres expressions du genre, les premières et les plus authentiques. Par ailleurs, dans le prolongement de cette situation, le lit des approximations et des supercheries a été creusé relativement à l’origine du Raï, à sa naissance, à son évolution et à l’identité de ses « modernisateurs ».

Dans le même ordre d’idées, les questionnements mal à propos et les assertions erronées se sont multipliés comme celles prétendant que Blaoui Houari aurait « modernisé » le Raï ! En outre, certains esprits se sont égarés pour savoir qui, parmi les pionniers, de Bouteldja Belkacem, Messaoud Bellemou, Boutaïba Seghir, Ahmed Zergui, etc., a réalisé cette performance. En somme, ceux nombreux qui ont introduit, en lieu et place de la gasba et du galal, des instruments dits modernes (pédale wah-wah, trompette, accordéon, violon, guitare, etc.).

D’autres voix ont plutôt soutenu que la modernité serait advenue avec le surgissement d’une dizaine de Chebs dans les années 1980, au moment où l’électroacoustique a pris le dessus dans le genre. Et dans ce cas aussi, la modernisation se réduirait encore à une question d’introduction de nouveaux instruments.

Pourtant, jusque-là, il était communément admis par ceux qui connaissent le Raï depuis au moins les années 1970 que sa modernisation s’est effectuée depuis l’introduction des sonorités de la trompette dans l’orchestration. Néanmoins, dans l’affaire, comment cela s’est-il accompli sachant que cet occidental instrument à vent est inapte à produire le quart de ton qui est le propre de la musique dans le monde dit arabe1 ?

Cependant, ce ne sont pas ces questions que nous allons développer dès l’abord de notre propos. Nous privilégions d’autres plus essentielles, celles de savoir comment est né le Raï de la gasba et du galal et quelles sont les conditions historiques et socioculturelles qui lui ont permis d’émerger.

Et, pourquoi en Oranie, et pas ailleurs ?

Nous avons opté pour des interrogations qui relèvent de l’ordre du factuel, celui des faits têtus, afin d’esquisser une aventure du Raï comme elle n’a jamais été relatée, avec un souci didactique appuyé et un argumentaire étayé entre autres par des illustrations sonores disponibles sur YouTube.

En conséquence, nous invitons le lecteur néophyte en matière de Raï, tout comme celui qui croit maîtriser le sujet, de ne faire l’économie de la lecture de quelque chapitre que ce soit pour aller directement vers ceux présentant à ses yeux un plus grand intérêt. Il risque par la suite d’être embarrassé parce que des informations essentielles lui auront échappé. En effet, l’ensemble des chapitres de l’ouvrage est structuré complémentairement, chacun apportant son écot pour la compréhension pleine et entière du contenu des autres.

Par ailleurs, en raison de la réécriture d’une historiographie délestée des contrevérités, nous avons jugé nécessaire de consacrer une part conséquente au Bédoui, sans quoi les ambiguïtés et le manteau d’ignorance perdureront tant sur le Bédoui que sur le Raï. À cet égard, l’amalgame entre ces deux genres émaillait même les premiers documents d’identification du Raï qui devaient être déposés auprès de l’UNESCO pour sa reconnaissance2. Heureusement que d’avérés arpenteurs du territoire et de son terreau culturel avaient été appelés à la rescousse.

Mais au-delà de ces questionnements, il y a les illusions engendrées par l’accession du Raï à la World Music ainsi que les réalités du présent : la funeste involution dont il a souffert sous la double conjoncture de la dévastation de l’industrie algérienne du disque et du piratage, des maux dont la musique algérienne a pâti dans son ensemble.

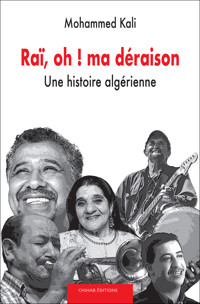

Ceci étant, et à un autre niveau, relativement au titre de cet ouvrage, il a été choisi en hommage à la mama du Raï, Cheikha Remetti dont c’est le titre de son premier disque « Er-Raï, Er-Raï » (Raï, oh, raï), un « 78 tours » datant de 1952. Il l’a été accessoirement pour rappeler le sens primitif de ce mot et qu’une traduction littérale a dénaturé dans le sens d’opinion ou idée.

En effet, au regard de son usage le plus courant dans les chansons, il renvoie à la raison et beaucoup plus certainement à son antonyme, la déraison, cette antienne revenant de façon lancinante dans les paroles de l’auteur(e) pour blâmer son égarement, la source de ses malheurs en dernière analyse.

Enfin, pour clore, cette fois un aveu relativement à notre intérêt pour le Raï : il résulte de notre prédilection pour un genre qui, dans son expression originelle, réunit une musique nue et des paroles nues traduisant avec justesse la plainte, le cri, la liesse, mais aussi l’humour, soit un cocktail transportant les corps, sous l’emprise d’une enivrante euphorie musicale, dans la danse. Et, dans celle-ci, dépouillement extrême, il n’y a pas de nombre de pas à exécuter, dans un sens ou un autre, comme dans une danse occidentale. C’est une gambille dans laquelle le bassin et les épaules sont à la manœuvre pour développer une ondulation entre lascivité et transe, où le tragique et le festif s’entrelacent.

Naissance d’un blues : Le Raï trab

S’il est une difficulté qui a aggravé le flou autour de la naissance du Raï, son évolution, ses apparentements réels ou supposés avec le Bédoui et El Asri wahrani, c’est pour l’essentiel une masse d’études et nombre d’écrits fantaisistes ainsi que des propos peu scrupuleux, en veux-tu en voilà, de spécialistes autoproclamés.

Le règne des approximations et des malentendus s’est poursuivi dans un insensé copié-collé des assertions des uns par les autres, la persistance des contre-vérités occultant la réalité des faits. Car, s’il est une vérité à rappeler, c’est le fait que le Raï a d’abord été « trab » (terre), c’est-à-dire rural, et non bédouin ou bédoui. Et qu’il n’est devenu citadin que bien tardivement lorsqu’enfin, il a pénétré les murs des cités. Par ailleurs, ce Raï originel, celui de la gasba et du galal, est non seulement né présumé, au début du 20e siècle, mais encore de parents inconnus. Ce qui a épaissi le mystère et favorisé les affabulations.

C’est dire si les prétentions clamées par Oran, Sidi Bel Abbès et autres cités, dont Oujda de l’autre côté de la frontière, comme génitrices du Raï sont nulles et non avenues. N’est-il pas vrai que les artistes de Raï ne sont plus essentiellement d’origine rurale que depuis l’entame de sa modernisation, soit près de dix ans après l’indépendance nationale ?

Une « modernité subie »

Revenons à la naissance du Raï : Les mémorialistes les plus crédibles postulent fort à propos que puisque ce genre est incontestablement d’essence féminine avant d’être adopté par les hommes et que par ailleurs, il présente un caractère paillard, ses pionnières n’ont pu lui donner vie qu’en s’étant libérées des pesantes entraves sociales qui les ligotaient.

À cet égard, Mohammed Elhabib Hachelaf, qui n’aimait pas le Raï, estime qu’au départ ce genre était un chant « vertueux3 » qui aurait été « dévoyé ». Nous adhérons pleinement à cette hypothèse et ajoutons, qu’en l’état actuel de nos investigations, il devait être un Hawfi rural, dit également Aroubi et dénommé Tahwif et Thawfi à travers la région ouest comme dans le Sud-Ouest.

Les pièces de ce chant féminin n’ont pas pour base textuelle le Melhoun ou quelque autre genre poétique, mais des paroles tissées par ses auteures interprètes. C’est un chant entonné lors de réjouissances, une ritournelle du quotidien, par exemple lorsqu’on cherche à se donner du cœur à l’ouvrage : quand par exemple des femmes d’une même parentèle ou des voisines réunissent leurs efforts, en touiza, pour rouler le couscous de la réserve de l’une d’entre elles.

Ce chant peut être aussi une complainte du deuil et de la peine en général, des moments de mélancolie qu’on retrouve dans le Raï. Ainsi, on dit d’une femme qu’elle « thawfi » lorsque, éplorée à la suite du décès d’un(e) proche, elle en fait le panégyrique dans son chant avec ses mots à elle, plus spontanés qu’improvisés.

En conséquence, il est fort à parier que ce qui n’était pas encore le Raï n’a acquis le caractère licencieux qu’on lui connaît qu’après avoir été extrait de la sphère domestique, celle de la société des femmes au sein de laquelle il était exclusivement fredonné. De la sorte, des femmes coupées de leur milieu familial et totalement libérées de la pression sociale dans leur nouveau lieu de vie ont commencé petit à petit à oser une parole de rupture avec le conformisme social.

Cette opportunité ne pouvait se présenter que suite à une peu banale contingence de l’histoire, de celle qui fait un sort au confinement des femmes rurales dans les seuls espaces domestiques et/ou à des travaux agricoles non rémunérés sur des parcelles familiales.

De fait, ce qui a bouleversé l’ordre des choses s’est invité à la faveur d’une « modernité subie », celui du travail salarié proposé en masse aux femmes rurales, lorsque la grande colonisation agricole a ressenti le besoin pressant d’un renfort en main-d’œuvre, celle masculine étant devenue insuffisante au début du 20e siècle, la viniculture introduite à grande échelle par la colonisation, et encore peu mécanisée, étant gloutonne en matière de travailleurs saisonniers.

À cet égard, il est surprenant que toutes les études sur le Raï établissent son acte de naissance dans les alentours des années 1920, mais sans le relier à un évènement particulier. Certains renvoient cette naissance à une sorte de génération spontanée, celle d’une hypothétique apparition de… bergers raïmen. Cette présomption est attribuée à Saïm el Hadj par Marie Virolle, sauf qu’elle a la faiblesse de ne reposer sur la moindre once de preuve.

En effet, s’il est vrai que la gasba est un apanage masculin, accessoirement liée emblématiquement au pâtre, sur quelles bases relier le Raï à lui alors que les bergers n’en jouent que pour eux-mêmes, dans la solitude d’un moment où leur vigilance sur le troupeau n’est plus requise, lorsque les bêtes cessent de divaguer entre les herbes et les broussailles pour s’allonger un moment et entamer une première rumination ?

Mais, sachant que le Raï est d’essence féminine, n’est-il pas plus logique de croire que ce soit des flûtistes transfuges du Bédoui qui se sont associés aux Cheikha dans leur aventure ? Car suprême avantage, ces flûtistes n’étaient-ils pas déjà dans le métier de troubadour ?

Revenons maintenant à la modernité subie qu’ont connue les femmes rurales dans notre pays. On ne peut accessoirement pas s’empêcher de remarquer que c’est le même type de modernité à laquelle ont goûté les femmes au lendemain de la Première Guerre mondiale dans les grands pays industrialisés quand elles ont remplacé les hommes dans les usines comme en d’autres domaines. Le changement sociopolitique le plus notable s’est produit aux USA où, conséquence directe, les femmes arrachent le droit de vote dans tous les États. Les Françaises, vieux Monde oblige, n’y sont parvenues qu’en 1944, après la Seconde Guerre mondiale.

Un peu d’histoire agricole s’impose, et plus particulièrement celle de la viniculture en notre pays. Cela commence lorsque la maladie du phylloxera ravage à partir de 1863 les champs de vigne de cuve en France. Disposant de notre pays comme d’une zone de repli, la France coloniale y encourage sa plantation en fournissant l’encadrement technique et le soutien financier nécessaires aux colons. Cette politique extrait l’économie française de la dépendance de l’importation de vin et de ses conséquences financières négatives pour le trésor public.

Les chouala inventent le Raï…

La réussite est telle que la viniculture algérienne concurrence aussitôt les vins de la Métropole grâce aux conditions climatiques locales favorables ajoutées à la qualité des sols. Ainsi, les 23 724 ha initiaux passent en 1914 à 180 735 ha. La vigne est déclarée « chef-d’œuvre de la France » en Algérie. Il convient de préciser que c’est dans l’ouest du pays que la viniculture coloniale s’est le plus implantée, constituant la moitié de la superficie vinicole totale de l’Algérie4. Les vignobles de cuve ont ainsi occupé en Oranie l’essentiel de son espace agricole, la viniculture « étant la seule grande culture rentable dans cette région sans irrigation sous un climat sec et chaud déjà subaride5. »

À titre de référence, le Témouchentois est un bassin de 60 000 ha de vigne qui produisait à la veille de l’indépendance 20 à 25 % de la production algérienne de vin. Et pour situer le poids économique que cette statistique représente, il n’est que de savoir que la production algérienne de vin rapportait à la colonie 50 % de ses recettes à l’exportation. Autre détail, Rio Salado, l’actuel El Malah, devenu centre du négoce du vin, était reconnu pour être le chef-lieu de la plus riche commune de France et d’Algérie per capita.

À cet égard, une digression anecdotique s’impose : Le gros colonat vivait une telle prospérité qu’il ne résidait plus à plein temps sur ses fermes ou dans les cossues demeures qu’il avait édifiées dans les villages dans les alentours de leurs exploitations. Pour cela, il disposait d’une masse de contremaîtres qui assuraient le suivi des travaux agricoles. La plupart avaient ainsi élu domicile dans le centre-ville d’Oran. Les huppés immeubles qu’ils avaient élevés le long des principales artères d’El Bahia en témoignent encore aujourd’hui.

Pour les reconnaître, il suffit de lever la tête afin de constater le nombre de façades ornées de mosaïques représentant Bacchus, des grappes de raisin ou encore des coupes de vin. Fin de l’anecdote.

Pour avoir une idée de l’importance de l’appel en main-d’œuvre par la viniculture, il faut savoir qu’à l’époque l’hectare de vigne de cuve procure 80 journées de travail par an contre sept seulement pour les céréales, les deuxièmes grandes cultures du pays. D’autre part, entre 1939 et 1955, le vignoble oranais va constituer près 70 % des 367 904 ha de vignoble algérien, ce qui donne une idée du nombre phénoménal de saisonniers, les chouala comme on les appelle, qui arrivaient de partout du pays, et même du Sahara ainsi qu’au-delà de la frontière algéro-marocaine.

À cet égard, il n’est pas inintéressant de se poser la question de savoir qui sont les premières femmes à vendre leur force de travail dans les vendanges. Il est plus que certain que ce sont d’abord des femmes soumises à une écrasante précarité et à l’adversité, les veuves ayant en charge des enfants et les répudiées, sachant que la répudiation était la règle et non le divorce.

À ces femmes s’ajoutaient celles en rupture de ban avec les leurs, pour quelque raison que ce soit. Il n’est pas difficile d’imaginer que toutes ces femmes, vivant parfois en parias, se soient détournées sans hésitation des pénibles travaux ménagers rémunérés misérablement et leur assurant à peine la survie.

En deuxième lieu, celles qui ont vendu leur force de travail à la viniculture, et qui n’étaient ni veuves, ni répudiées, sont des cohortes dont les familles avaient basculé dans la paupérisation du fait des dépossessions de leurs terres et de leurs bétails par la colonisation au moyen de lois scélérates. Ces misères n’avaient ordinairement pour planche de salut que les « chanti chariti » (chantier de charité), autrement dit des chantiers de plein-emploi ouverts épisodiquement pour prévenir l’éclatement d’une révolte comme il s’en produisait en période de rareté du travail lors des années de mauvaises récoltes ou d’infestation des champs par les ravageurs criquets pèlerins.

Dans le magma humain des bivouacs d’été à la belle étoile, durant près de trois mois de vendanges, la saisonnière gagnait en autonomie, loin de son univers quotidien comme du regard inquisiteur du voisinage. Le premier des rapprochements entre saisonniers va s’opérer par le biais de la communauté de destin que chaque groupe de chouala constitue du fait des nécessités du travail et de la vie en commun puisqu’on passe la nuit ensemble sur le champ de vigne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez soi. La collaboration, l’entraide s’imposent, les solidarités et les sympathies se tissent aussi selon les affinités.

Dans cette situation exceptionnelle, la saisonnière prend peu ou prou, selon les tempéraments individuels, de la distance avec la retenue coutumière. Elle se décontracte lors des moments de détente et de communion collective, à la faveur des veillées qui deviennent, à la longue, festives, assise ou allongée à même le sol, à l’abri des regards dans l’obscurité relative d’un feu de bois.

Dans ces conditions de presque intimité et de rapprochement des êtres, il y a lieu d’imaginer qu’on en arrive à pousser la chansonnette, comme cela se passe de tout temps, sous toutes les latitudes, dans toutes les sociétés. On peut alors imaginer qu’à l’instar des premiers bluesmen américains des champs de coton, quelques-unes des femmes, celles à plus fort caractère, étrennèrent entre elles un Raï encore « vertueux » pour exprimer leur affliction, leur frustration et leurs regrets.

La situation de décontraction se rééditant, et les relations se faisant de plus en plus transportées, les antiennes sont plus singulièrement incarnées de sorte qu’on en vient à se libérer du poids de ses bleus à l’âme. On se livre en se mettant un peu plus à nu.

Au fil du temps et des complicités qui se nouent, les paroles commencent à se teinter des couleurs du mal-être, de la mal vie, de la misère affective, voire sexuelle, qui bien qu’elles soient fermement empêchées, n’en sont pas moins présentes dans les bivouacs, lors des veillées autour des braseros qui, çà et là, illuminaient la campagne de leurs rougeoyantes trouées. C’est certainement à partir de là que les tout débuts de l’aventure du Raï se sont tissés.

Côté masculin, il faut imaginer qu’il y avait des hommes, qui étaient aussi libérés ou autant en opposition avec le poids des us que les premières raïwomen. Des hommes que ne rebutait pas la marginalité, ou qui y étaient peu ou prou installés, des hommes attirés par l’aventure artistique, ou qui devaient y avoir goûté. Comme nous venons de le suggérer, ce devait être plus que probablement des transfuges du Bédoui.

C’est assurément ainsi que l’alchimie a pu opérer et que les premiers pas du Raï se sont engagés grâce à la contribution d’artistes ayant l’expérience de la vie de bohème depuis plusieurs siècles.

… Avec la ruralité pour cadre…

Quel est alors le lieu de naissance de cette aventure ? Jusque-là, la version qui avait cours, c’est celle soutenue par Mohamed Elhabib Hachelaf dans l’ouvrage cité ci-dessus et par Mohamed Belhalfaoui6 dans Le raï7. Elle affirme que c’est sur la vallée du Chlef, précisément à Relizane.

Mais cette assertion a pour faiblesse de ne reposer que sur des ouï-dire et non sur la base d’une enquête étayée par des éléments de preuve. En outre, cette région est agrumicole et non viticole. Ce supposé lieu de naissance est forcément à relier avec des écrits médiatiques durant la première moitié du 20e siècle en rapport à de scabreux dépassements ayant terni le déroulement de la ziara de Sidi Abed et où le Raï était à tort impliqué, ce que nous évoquerons plus loin.

Or, la naissance du Raï s’est effectuée à la croisée des plaines de l’Oranie comme cela a été attesté par la demande officielle de reconnaissance présentée à l’UNESCO et établie par le Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), une demande qui privilégie l’axe Oran-Aïn Témouchent-Sidi Bel Abbès prolongé jusqu’à Saïda.

On peut convenir qu’après quelques années de vendanges sur les coteaux et les vastes plaines d’Oranie, les plus aventureux des pionniers d’un Raï balbutiant se soient constitués en ensembles puisqu’il suffit classiquement de trois à quatre personnes, deux flûtistes, la Cheikha à la percussion et un berrah.

Ce faisant, fait essentiel à souligner sur le plan musical, la « glaïlia » qui s’affirme et la chanteuse qu’elle est, a imposé les airs mélodiques et rythmiques propres au chant féminin qu’elle maîtrise, s’écartant de ceux des Chioukh du Bédoui. Le Raï va ainsi jouer de la gasba et du galal différemment du Bédoui comme nous le détaillerons dans un autre chapitre consacré aux différences musicales entre le Raï et le Bédoui.

Avant de poursuivre, consolidons l’exactitude de l’origine rurale du Raï trab par une observation de taille. Il est ainsi une indication de taille, celle du lieu de naissance et de jeunesse des Cheikhate les plus anciennement connues. Elle révèle qu’elles sont originaires plutôt de douars, et des villages, et pas du tout des grandes agglomérations.

En outre, fait remarquable, il n’a fleuri ni à Tlemcen ni à Mostaganem, deux chefs-lieux de régions où pourtant la viniculture occupait des milliers d’hectares. A contrario, c’est à Saïda qui n’est pas un pays de vignobles que le Raï a solidement pris, donnant plus tard au Raï un prince, Cheb Mami en l’occurrence, et le plus notoire Cheikh du trab, Boutaïba Saïdi ainsi que la déjantée et non moins célèbre Cheikha Djennia, originaire d’un douar dénommé Marhoum.

En effet, à Saïda, ce genre s’est incrusté en raison de la composante essentiellement agropastorale de sa population d’une part et d’autre part par le fait que le travail saisonnier sur les champs de vignoble du Tell attirait sa main-d’œuvre agricole devenue disponible sitôt expédiée la moisson battage qui s’effectue plus tôt sur les céréaliers Hauts Plateaux qu’en zone littorale au nord du pays.

En outre, la Achaba, une traditionnelle transhumance estivale, déplaçait sur les chaumes du nord les troupeaux de cette région d’élevage ovin ainsi que les familles semi-nomades vers les zones littorales de l’Oranie.

Par contre, Tlemcen étant une cité millénaire, de haute citadinité, une ville de lettrés, où règne l’Andalou, il est évident que ce n’est pas le seul Raï trab qui en était absent, mais aussi le Bédoui. De la sorte, les « rurbains »8 n’y ont accédé véritablement que bien après l’indépendance, le Raï n’y apparaissant qu’après sa modernisation. À cet égard, le 45 tours au nom de Cheikha Rabia Tlemcenia qui apparaît sur YouTube ne doit pas faire illusion. Cette artiste de Raï trab n’est pas originaire de la cité des Zianides9.

Quant à Mostaganem, il y vivait également un ensemble de trois populations de vieille citadinité, celle d’origine locale, puis celles andalouse et ottomane. Mais, à la différence de Tlemcen, Mostaganem est la ville du Bédoui, un genre antinomique du Raï. El Anka, le maître du Chaâbi, s’y rendait chez Hamada, à la recherche d’une pépite de Melhoun à chanter. De même, ce Cheikh recevait chez lui Fadila Dziria. Hamada était une immense vedette du Bédoui baladi, dit citadin parce que citadinisé. Et c’est lui qui aurait réussi à ancrer le Bédoui à Mostaganem et créer du lien entre les deux populations, l’ancienne et la nouvelle, entrée en ville avant l’indépendance.

À cet égard, Mostaganem est assurément la seule ville d’Algérie qui a le mieux digéré sa rurbanité. Cheikh Hamada étant son parement, y est né à la fin du 19e siècle. De la sorte, le mélange des citadins et des ruraux a débouché sur un bouillon de culture dans la plus harmonieuse des synthèses. Mohamed Elhabib Hachelaf nous apprend que Hamada savait chanter l’Andalou et le Chaâbi, Mostaganem étant par ailleurs une ville acquise au Chaâbi. Détail piquant, elle est en outre une cité d’un Andalou de la tradition de l’école andalouse d’Alger, Mostaganem étant ainsi la seule cité de l’ouest dans laquelle la çanaâ a cours.

Il est par ailleurs une anecdote locale qui racontait que les habitants de son vaste arrière-pays, lorsqu’ils arrivaient sur les hauteurs qui la dominent, admiratifs devant le splendide panorama qu’elle offre, marquaient un instant d’arrêt pour « humer l’odeur de l’urbanité ».

Mais encore, c’est à Mazagran, aujourd’hui séparée de Mostaganem seulement par le passage de la RN 90, où, au 16e siècle, Sidi Lakhdar Benkhlouf, assure-t-on, a scellé pour l’Algérie les règles du Melhoun10. À cette époque, convient-il de le rappeler, l’autre grand maître du genre était Saïd Mendassi11, l’immense poète de Tlemcen qui, après Benkhlouf a dominé la scène poétique.

Par ailleurs, à une centaine de kilomètres à l’est de Mostaganem, sur le Dahra, il y a Mazouna12, fief du Chiir el Melhoun pour l’Oranie où dès le 16e siècle, tous les poètes du nord-ouest venaient faire reconnaître leur statut de Cheikh lors d’une okadia (poésiade) annuelle. Ils déclamaient leurs pièces devant un jury de poètes, les meilleures œuvres avaient le privilège de figurer dans le « counache Mazouna » (livre d’or).

Dite poésie arabe populaire, poésie arabe vulgaire, poésie arabe dialectale ou zajal maghrébin, cette poésie est surtout connue sous le terme de Melhoun, une dénomination que lui auraient attribué ses pratiquants, selon Ahmed Amine Dellaï13, bien que, précise-t-il, ce terme a été introduit par des lettrés arabo-musulmans maghrébins.

… Et la paillardise pour étendard

Afin de gagner un public après celui restreint des bivouacs, la solution est toute trouvée par les premiers artistes de Raï. Ils suivent à la trace les pas des Chioukh du Bédoui dans les festivités en tous genres, des réjouissances qui ont lieu à la fin de la campagne agricole, achevée en automne. Ils se produisent lors des waâdas qui signent la fin d’un cycle agraire comme à l’occasion des marchés hebdomadaires des villages.

Pour célébrer les fêtes votives, les ruraux quittent leur douar, leur coin de vallée ou de plaine et se déplacent de waâda bigarrée en waâda tout aussi animée, chacune se déroulant au moins sur trois jours en l’honneur des saints protecteurs. C’est en somme une période de congé annuel dans les campagnes. Les réjouissances favorisent la popularisation du Raï. Il s’y infiltre, mais à leurs périphéries, de préférence sous une guitoune, afin de n’effaroucher quiconque même si dans les coutumes en milieu rural, la paillardise y a toujours place.

En effet, une bonne part du Bédoui est consacrée à la poésie amoureuse, pas seulement courtoise. Les poètes maîtrisent l’art de magnifier les charmes physiques de la femme, les passant en revue ainsi que « cet obscur objet du désir » dans de torrides descriptions. Mais, de ce fait, cette part du Bédoui n’était déclamée ou chantée qu’en cercle restreint, ce qui explique que ce pan de la littérature orale a été en grande partie perdu. Les haffadine (mémorisateurs) n’avaient pas l’autorisation de tout mémoriser, les Chioukh craignaient qu’ayant atteint un âge vénérable et auréolés de piété par leur art du medh, on ne ressorte leurs œuvres de jeunesse.

Cette assertion n’est pas une présomption, mais une déclaration « off the record » que nous a faite Cheikh Djillali Aïn Tédlès en juillet 1995. Nous l’avions poussé dans ses derniers retranchements en lui susurrant traîtreusement, mais précautionneusement pour ne pas heurter sa susceptibilité, que lui et ses pairs seraient devenus has been en matière de hardiesse comparativement aux chebs et chabate qui les ont détrônés.

Pour toute réponse, il nous régala, sur le mode de la scansion qu’on lui connaît dans sa façon de chanter, d’un de ses torrides poèmes de jeunesse, sous les regards ébahis de Ould Abderrahmane Kaki et Djillali Boudjemâa de la compagnie théâtrale El Ichara, dans un café à la Salamandre.

Sollicité, Djillali Boudjemâa se souvient du moment. C’est d’ailleurs lui qui avait pris attache avec le Cheikh pour nous prendre rendez-vous. Il se remémore jusqu’à l’évocateur titre de la chanson : « Ya moulat essag eddrif » (Oh, toi à la cuisse gracieuse). Par ailleurs, cherchant dans YouTube, nous avons découvert que bien avant les chebs, Cheikh Djillali, bon francophone, accompagné de la gasba et du galal14, avait chanté en français à destination de ses concitoyens francophones, bien longtemps avant que certains raïmen ne viennent à la chanson et qu’ils ne se mettent à chanter en français.

Rétrospectivement, pardon Cheikh pour notre impertinence déplacée.

Par ailleurs, lors de la okadia dans le Sud-Ouest, nous avons eu à constater que les Chioukh septuagénaires se lâchaient parfois au petit matin, ne résistant plus à l’ambiance du moment et au plaisir de déclamer des pépites de jeunesse. Ployant sous le poids des ans, ils consacrent principalement leur créativité à la poésie « pieuse ». C’est d’ailleurs pourquoi cette variété du Bédoui s’est quantitativement la mieux conservée d’autant que les zaouïas en favorisent continûment la propagation à la faveur des fêtes religieuses. Néanmoins, il n’est pas dit que les mémorisateurs aient tenu parole. La poésie amoureuse s’est tout de même perpétuée après la disparition des auteurs, mais culture de l’oralité oblige, sa transcription a fait défaut dans la plupart des cas.

Pour revenir à notre propos premier, les occasions de se produire pour les raïmen de trab sont multiples. Les waâdas sont nombreuses, plusieurs manifestations pouvant se tenir le même jour pour peu qu’elles soient suffisamment éloignées l’une de l’autre, pour ne pas être en concurrence.

C’est que l’Oranie regorge de saints, à tel point que les voyageurs y arrivant par route depuis le centre et l’est du pays, ne manquent pas d’être frappés, à partir de la plaine de la Mina (Relizane), par le nombre de koubbas qui agrémentent ses paysages, rehaussant le pittoresque d’un vallon ou marquant de leurs vives couleurs, verte et blanche, collines et djebels.

Parfois, comme sur le versant sud de la Sebkha d’Oran, à Oued Sebbah, ils peuvent être une demi-douzaine à flanc d’une colline, s’étageant dans un multiséculaire cimetière dont les tombes ne sont plus que d’incertains tumulus. L’autorité morale qu’ils exerçaient est telle que les Européens, eux aussi, particulièrement ceux d’origine espagnole, durant la colonisation, recouraient à leur arbitrage pour un différend les opposant, comme le rapporte Edmond Doutté15 en 1900. On vient prêter serment sur le cénotaphe du saint quelle que soit sa religion.

Fait tout aussi notable, en bord de mer, Bouzedjar, à Aïn Témouchent, le seul village d’Algérie qui était alors entièrement de marins pêcheurs, sa population vivant de la mer à 99 %, a pour wali un Sidi… Moulebhar (maître de la mer)16 !

Les waâdas constituent également un moment de convivialité propice aux retrouvailles entre tous ceux qui se sont perdus de vue, amis ou parents. C’est aussi le temps où sont aplanis les désaccords, les fâcheries et où des alliances se nouent. On s’informe de ce que sont devenus les uns et les autres, des amis et des parents, des neveux et nièces, s’ils ont grandi et de projeter éventuellement pour eux des épousailles.