9,99 €

Mehr erfahren.

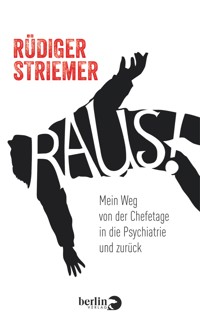

- Herausgeber: Berlin Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Rüdiger Striemer, erfolgsverwöhnter Manager in der IT-Branche, wird auf dramatische Weise zu der Erkenntnis gezwungen, dass er "raus" muss. Raus aus dem Job, raus aus seinem Umfeld, am Ende sogar raus aus seiner Wohnung, denn es geht nicht mehr – er kann nicht mehr. Erst diese Kopfschmerzen. Dann der Schwindel, plötzlich und immer wiederkehrend. Und dann kommt die Angst. Unbestimmte Angst, die immer stärker wird, seine komplette Wahrnehmung bestimmt, schließlich zur Hölle wird, bis nur noch Angst in ihm ist – und Panik. Bis er nicht mehr auf die Straße gehen kann. Rüdiger Striemer erzählt die Geschichte eines Menschen in der Mitte des Lebens, der sich selbst in eine psychiatrische Klinik einweist. Weil er keine andere Idee mehr hat. Es ist seine Geschichte. Es ist aber auch die Geschichte einer Mittvierziger-Generation, für die Erfolgsdruck zu den Basiserfahrungen des Lebens gehört – egal in welcher gesellschaftlichen Position. Und es ist ein Buch über jene Menschen, die als erste echte Nachkriegsgeneration in die Geschichte einzugehen auf dem Weg sind, frei von Hinterlassenschaften des Krieges – was sich als Lüge erweist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2015

ISBN 978-3-8270-7787-5© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2015Alle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenDatenkonvertrierung: psb, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

INHALT

Prolog

Gisela

Schwindel

Aufnahmestation

Neuruppin

Schicksalsgemeinschaft

Abgrund

Rundweg

Eiszeit

Alltag

Sicherungskasten

Ursachenforschung

Todesnacht

Freud

Zwanzig

Paket

Weihnachten

Lichtung

Auswilderung

Schluss

PROLOG

Wenn Silke ohne ersichtliche kalendarische Notwendigkeit anruft und dann, weil sie mich nicht erreicht, eine SMS schickt; wenn sie darin um dringenden Rückruf bittet, sofort, oder jedenfalls sobald ich fünf Minuten Zeit habe und allein bin; wenn meine alte Schulfreundin Silke ihrer Funktion als Kristallisationspunkt unseres damaligen Freundeskreises auf diese eindringliche Weise gerecht wird: Dann ist einer von uns tot.

Es ist Gisbert. Stille im Hörer. Silke hört mich atmen.

Ich mich auch. Sie lässt mir lange Zeit – bis die Synapsen in meinem Hirn eine halbwegs tragfähige Verschaltung hergestellt haben, bis sich die relevante Information in mein Bewusstsein gedrückt hat – die Information, dass Gisbert sich umgebracht hat.

Dabei war Silke ziemlich vorsichtig. Zuerst erfahre ich, dass es schlechte Nachrichten gibt. Wusste ich ja. Dann, dass jemand tot ist. Ahnte ich. Dann, dass es Gisbert ist. Schock! Dann, dass er sich das Leben genommen hat. Aber doch nicht Gisbert! Dann, dass er sich erhängt hat. Nie, nie im Leben! Moment! Stopp! Aus! Notbremse!

Es schaltet und rattert. Die komplizierte Chemie in meinem Gehirn lässt sich verdammt viel Zeit. Das kann alles nicht wahr sein. Gisbert! Doch nicht Gisbert! Aber Realität bleibt es doch. Mein Nachbarsfreund zu Jugendzeiten, mein Schulfreund zu Abiturzeiten, mein Kumpel während der ersten 20 Jahre meines Lebens, er hat sich entschieden. Kurzfristig. Für den Tod.

Hätte es noch irgendeiner Motivation für dieses Buch bedurft – hier wäre sie gewesen. Dabei waren ein paar wenige Seiten schon geschrieben, als Silke anruft und ich erstmalig seit dem letzten Sommer wieder an Gisbert denke. Damals war ich seit ein paar Wochen zurück aus der Klapsmühle; aus der psychiatrischen Klinik, wo ich zwei Monate verbracht hatte, wegen Angststörungen und Depressionen. Letzten Sommer, bei unserem buchstäblich letzten Treffen, kam Gisbert viel zu spät, schon etwas angetrunken, gar nicht seine Art. Es gab einen Anlass für unser Treffen: 25 Jahre Abitur, da lässt man sich sehen, auch ich, auch Gisbert. Er stand, wie immer umringt von allen möglichen Leuten, am anderen Ende der Kneipe, im Haus Rietkötter, in Bochum. Ich kämpfte mich durch, klopfte auf seine Schulter, er drehte sich um, große Freude, wir nahmen uns in den Arm und begrüßten uns. Menschen um uns herum, alle schon angetrunken, Gisbert auch, ich auch. Die Konzentration schwankte zwischen den vielen Menschen; Lachen hier, ernst sein da, Winken dort. Die Musik wurde lauter, die ersten sangen. Knof schaute von unten rauf, hob die Hand, krähte was. Noch ein Schnaps. Oder eine paffen? Nee, ich nicht. Nicht mehr. Obwohl … Wo ist Gisbert? Menschenwogen wogen die Menschen durcheinander. Luft. Wir waren draußen. Borgel, Silke, Kai und ich. Gisbert? Ist in der nächsten Gruppe, ab zum Intershop. Knof krähte.

Das war’s. Das Nächste ist Silke mit ihrem Anruf. Dann Borgel, der die Grabrede hält. Gut gemacht. Kai, Anja, die olle Beck, Frau Kurtz und das Schnittchen: Alle sind da. Knof traurig, sehr traurig. Ich auch. Will nur wieder zurück nach Hause, nach Berlin. Gisbert war meiner Erinnerung nach der beliebteste Mensch, den ich kannte. Immer gut gelaunt, immer ein Lachen, einen Spruch, einen lockeren Schlag auf die Rippen. Aua! Gisbert eben. In letzter Zeit muss das anders gewesen sein. Depression, Angst. Und daraus hat er die Konsequenz gezogen. Mit einem Strick.

Das ist mir erspart geblieben. Der Weg in den Abgrund war bei mir ein anderer, mein Zustand war derselbe: totale Hoffnungslosigkeit, wochenlang andauernde Angstzustände, nächtliche Panikattacken; Tage ohne die geringste Zuversicht, jemals wieder so etwas wie Lebenslust zu spüren. Der Weg in den Abgrund führte bei mir über etwas, was heute allgemein Burnout genannt wird und für das es keine einzige anerkannte medizinische Definition, aber Tausende von Zustandsbeschreibungen gibt. Diesen möchte ich nicht eine weitere hinzufügen. Ich will nicht mal über das Thema Burnout schreiben. Ich will über meinen Weg in den Abgrund schreiben, über die anschließenden zwei Monate im Wald, in einer psychiatrischen Klinik; über zwei Monate mit mir selbst und darüber, wie wir beide uns vertragen haben.

Burnout hin oder her: Sich einzugestehen, eine psychische Macke zu haben, einen Sprung in der Schüssel, das geht nicht so zwischen Suppe und Kartoffeln. Es dann zu akzeptieren und konsequente Schlüsse daraus abzuleiten – purer Zufall, ob die Umstände das ermöglichen. Ich hatte Glück, entkam dem Strick. Ich ging in eine psychiatrische Klinik. Eine Klinik mit Spezialisierung auf Angsterkrankungen, Depression, Sucht. Keine psychopatischen Erkrankungen, keine geschlossene Abteilung – es könnte einen viel schlimmer erwischen. Und doch ein harter Schnitt: Raus! Raus aus dem Leben, einmal die Seele auf links krempeln, ohne Rückfahrkarte. Was danach passiert, weiß man vorher nicht, ahnt man nicht. Meistens kommt es anders, als man denkt. Heute mein Leben, morgen eine Überraschung. Einmal die Wundertüte für Jungs, bitte. Die große, mit dem neuen Leben drin!

Zwei Monate im Wald. Mit mir. Und mit anderen Patienten, mit Ärzten und Therapeuten. Mit lauter Menschen, die ein Recht auf Privatheit und Anonymität haben; die deshalb in diesem Buch ein Eigenleben entwickelt haben, das sie ganz und gar ablöst von ihren ursprünglichen Vorbildern und Lebensläufen. Insofern wäre jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen absolut zufällig und ungewollt.

Was ich erlebt habe, ist genau das, was in diesem Buch steht.

GISELA

Grobe Leberwurst soll also zu meiner Genesung beitragen. Ich lange zu. Was soll’s, ich bin hier, um wieder klarzukommen. Fettes Essen ist nicht gesund, so ist das wohl. Aber das ist mir ganz egal, denn es geht mir nicht gut. Ich habe abgenommen in den letzten Monaten. Dabei habe ich erst vor einem halben Jahr das Rauchen aufgegeben. Auf die Waage bringe ich nur noch knapp 88 Kilo, dabei bin ich ziemlich groß, fast zwei Meter. Idealgewicht, könnte man sagen. Aber mit absteigender Tendenz. Mir ist das fast egal, Hauptsache ich werde bald wieder normal. Ganz sicher bleibe ich hier keine sechs Wochen, was für eine absurd lange Zeit.

Ich habe gerade mein Gegenüber im Speisesaal kennengelernt, nur habe ich leider seinen Namen nicht gehört, so geht es mir immer. Obwohl, das ist eigentlich falsch, ich habe den Namen wahrscheinlich gehört, aber nicht verstanden. Vielleicht habe ich ihn sogar verstanden, mir aber nicht gemerkt. Namen sind bei mir sofort weg, jedenfalls in letzter Zeit. Mann, ist das ärgerlich: Ich denke noch »pass auf, er wird dir jetzt seinen Namen sagen«, und bevor ich zu Ende gedacht habe, hat er mir seinen Namen gesagt, und ich habe nicht aufgepasst. »Ich bin Rüdiger«, höre ich mich sagen, und ich reiche ihm meine Hand, was ihm einige Umstände bereitet, denn er muss die Gabel aus der Hand legen, mit der er gerade eine Gurke aufgespießt hat, um sie auf sein Brot zu legen.

Abends gibt es Brot, Abendbrot. Und Salate. Und Käse, Wurst, manchmal gedünstetes Gemüse, wenn wieder mal jemand ebendas zum Thema gemacht hat in der Mittwochmittagsmeckerstunde. Ich bemühe mich um ein freundliches Lächeln, und das meine ich durchaus ernst. Ich bin etwas erleichtert, nicht so ganz allein zu sein hier am Ende der Welt, und der Mann an meinem Tisch, dessen Namen ich nicht verstehe oder höre oder hören will, will auch freundlich sein. Er lächelt. Jürgen oder Wolfgang oder Horst lächelt. Ich glaube Wolfgang. Egal, wir verständigen uns wortlos darauf, dass wir uns wortlos verständigen. Er lächelt, ich lächle. Mein erster sozialer Kontakt, wenn man von der Stationsschwester absieht, die mich hier eingeführt hat, vor ein paar Stunden.

Wolfgang. Der ist also auch bekloppt, denke ich, und meine Gefühle dabei sind gemischt. Einerseits bin ich schließlich auch hier. Einerseits. Andererseits habe ich keine Idee, was die Leute hier so haben. Das heißt, theoretisch weiß ich das sogar. Die Beschreibung im Internet hat das ja sehr genau aufgelistet: Depression, Angststörungen und Suchterkrankungen. Und Burnout. Letzteres ist auch mein Grund, hier zu sein. Also habe ich – anders als die anderen – keine psychische Störung, ich habe eben Burnout. Sonst ist alles gut, ich muss mich hier jetzt mal erholen, und dann werde ich wieder ganz der Alte, bestimmt. Und bestimmt werden hier noch ein paar mehr sein, denen es ähnlich geht.

Und dann sind da die mit den psychischen Störungen – Depression, Angst, Sucht. Na ja gut, also eine Angststörung habe ich wohl auch, das kann ich wirklich nicht leugnen, dazu hat es mich viel zu sehr aus der Bahn gehauen. Aber Depression? Vielleicht, irgendwie. Sucht? Das wohl nicht. Ich frage mich, wieso Wolfgang hier ist, aber ich frage eben mich, nicht ihn. Wenn es zum guten Ton gehören würde zu fragen, würde er mich fragen. Tut er aber nicht, also halte ich auch die Klappe, jedenfalls zum Thema Krankheit und Diagnose. Wolfgang ist nett, lächelt mich an. Ich glaube, er will mir ein gutes Gefühl geben. Ich werde etwas ruhiger, schaue ihn an, beobachte, wie er sein Abendbrot sortiert, wie er im Raum umherschaut, dabei immer wieder bei mir landet, lächelt, Ruhe ausstrahlt, Zuversicht.

Wolfgang macht keinen unglücklichen Eindruck, auch keinen beunruhigten oder verrückten. Wolfgang sitzt einfach da und isst sein Abendbrot. Fast habe ich den Eindruck, als sei er zufrieden. Aber was sagt mir das schon, ich bin gerade vor ein paar Stunden angekommen, ich habe überhaupt keine Idee, was Wolfgangs vermeintliche Zufriedenheit wohl bedeuten kann. Ich bin unsicher, lächle zurück, schaue umher. Die Tische sind nur teilweise besetzt. Entweder die Klinik ist nur halb belegt, oder jeder macht hier, was er will, und kommt zum Essen oder nicht. Später werde ich lernen, dass das Abendbrot das Highlight des Tages ist, die letzte große Aktion, bevor alle sich zurückziehen und wer weiß was machen.

Aber heute ist es hier ruhig, fast unangenehm ruhig. An meinem Tisch sind vier Plätze eingedeckt, Wolfgangs und meiner und zwei weitere. An meinem Platz liegt eine ordentlich gefaltete Stoffserviette in einem Ring aus Edelstahl. Auf dem Ring hat jemand einen mit meinem Namen bedruckten transparenten Aufkleber angebracht. Dies ist mein Platz, und er wird es bis zum Ende bleiben. Wie alle habe ich einen festen Platz. Erst nach ein paar Tagen wird mir klar, wieso. Denn hier hat jeder irgendwelche Unverträglichkeiten oder ist Vegetarier oder darf auf keinen Fall mit gekochten Kartoffeln in Berührung kommen. Ich selbst entwickle im Laufe der Zeit eine gewisse Aggression gegen die ewigen Dekorationssprossen auf jedem Gericht, aber sonst bin ich eigentlich recht problemlos, wenn man das in einer psychiatrischen Klinik überhaupt so sagen kann. Aber da es nun mal viele Leute mit besonderen Essgewohnheiten gibt und man vom Personal des Speisesaals kaum verlangen kann, neben all den Abnormitäten auch noch die dazugehörigen Gesichter auswendig zu lernen und dann auch noch mit vier Tellern auf den Händen das Richtige ausfindig zu machen und zielstrebig darauf zuzubalancieren, hat jeder seinen Platz. Striemer mit allem und scharf an Tisch fünf mit dem Rücken zum See.

Abends gibt es Buffet, außer mittwochs. Man muss sich am Abend schon selbst um seine Allergien und Unverträglichkeiten kümmern, außer eben mittwochs. Und mittags, da sowieso nicht, denn da gibt es ein Drei-Gänge-Menü vom Allerfeinsten. Seit Jahren esse ich mittags nur das Allernötigste, am liebsten ein bisschen Salat und etwas Brot. Aber nicht etwa, weil ich glaube, dadurch Kalorien zu sparen oder besonders schön zu werden, sondern weil ich sonst unweigerlich einschlafe. Hier ist das egal, denn ich könnte sowieso immer schlafen. Also kann ich auch eine Essenz vom Fasan mit pochiertem Wachtelei und Rosmarincroûtons essen, gefolgt von einem Lammkarree mit Estragon und Petersilienwurzelpüree und dann noch ein Halbgefrorenes von Zitrusfrüchten. Aber abends: Buffet, und nicht zu knapp. Ich habe schon die dritte Scheibe Brot und viel, sehr viel »diverse Saisonsalate«, vorzugsweise mit Mayonnaise und Eiern oder beidem oder Fleischwurst, in mir.

Er lächelt, Wolfgang lächelt und gibt mir das Gefühl, dass er mir ein besonders gutes Gefühl geben will. Ohne zu nerven mit irgendwelchen Fragen. Das finde ich sehr rücksichtsvoll, ich würde ihn auch nicht einfach irgendwas fragen, zumindest nichts allzu Privates. Schließlich geht mich das gar nichts an. Dabei habe ich selbst gar keine Angst vor Fragen. Sprechen kann ich, und ich weiß, warum ich hier bin. Ich habe nichts zu verbergen. Wieso fragt denn der nichts? Er lächelt. Wolfgang ist ungefähr zehn Jahre älter als ich, also Anfang fünfzig, einen Kopf kleiner, hat volles Haar und sieht aus wie jemand, der seine gesunde Hautfarbe und seine normalen Proportionen erst gerade wieder zurückgewonnen hat. Aus seinen Augen blinkt ein Rest Unbeschwertheit, den er sich über die Jahre, Jahrzehnte und über die Erkrankung bewahrt hat. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass Wolfgangs Unbeschwertheit mein Ziel sein muss, aber vermutlich irre ich mich da tüchtig, was weiß ich schon von den Umständen, die ihn hierhergebracht haben, und was weiß ich vor allem von den Umständen, die mich hier wieder wegbringen?

Gisela hat mich vor ein paar Stunden hergefahren, und ohne sie wäre es schlichtweg nicht gegangen, denn ich hätte mein Auto nicht mal allein fahren können. Vor Angst. Die Stationsschwestern haben mich dann in Empfang genommen und Gisela das gute Gefühl vermittelt, dass ich aufgehoben bin. Noch eine Stunde zuvor habe ich in meiner Wohnung gestanden und geweint. Geweint, weil ich meine Wohnung verlassen musste, auf unbestimmte Zeit, mit ungewissem Ziel, und das, obwohl ich doch gedacht hatte, ich krieg’s auch so hin. Denn ich war ja schlau. Und es durfte doch nicht sein, dass ich wirklich »raus« musste. Raus aus dem Job, aus meiner gewohnten Welt, rausaus dem Leben, aus allem, was bisher war, raus aus der Kontinuität der letzten Jahre, Jahrzehnte.

Aber nun stand ich in meiner Wohnung und weinte. Ich schaute mir alles noch mal an, fühlte mich leer, kalt. Ich drehte die Heizung ab, hier würde so schnell niemand Wärme brauchen. Es war der 10. November, der Winter würde bald kommen oder jedenfalls tat er so – es wurde langsam kalt. Aber es war sonnig, und so würde es bleiben. Kalt und sonnig, so konnte man es doch eigentlich ertragen. Kälte war in meiner Wohnung und in mir. Hatte ich alles bedacht? Alles war ausgeschaltet, die Fenster waren geschlossen, ich ging durch meine Wohnung und schaute mir alles an. Das war’s dann wohl erst mal. Hierher würde ich so schnell nicht zurückkommen. Konnte ich nicht vielleicht doch hierbleiben? Hier war doch mein Zuhause, mein warmes Heim, hier war ich, und nun musste ich weg. Abschied. Abschied von zu Hause. Abschied.

Ich musste weinen. Seit langer, sehr langer Zeit musste ich mal wieder weinen. War es wirklich nötig? Für viele Wochen, vielleicht Monate, mein Heim verlassen? Es klingelte, Gisela stand vor der Tür. Meine herzensgute Nachbarin brachte mich. Man brachte mich. Ich wurde gebracht. Ich wurde in den Wald gebracht, ans Ende der Welt. Aber ich hatte keine andere Idee, habe sie bis jetzt nicht, ich war und bin verzweifelt, froh dass ich überhaupt irgendwohin kann. Später werden Leute sagen, dass sie meinen Mut bewundern, diesen konsequenten Schritt gegangen zu sein – in eine psychiatrische Klinik. Dabei konnte von Mut überhaupt keine Rede sein. Wenn ich irgendwas nicht hatte, dann Mut. Ich war einfach nur verzweifelt, am Ende, ideenlos.

Ich saß nun auf dem Beifahrersitz meines eigenen Autos, im übertragenen Sinn und buchstäblich. Gisela bemühte sich redlich, so zu tun, als würde sie fahren, dabei fuhr ich, denn ich weigerte mich, die Kontrolle abzugeben. Jeden Gang legte ich gedanklich selber ein, jeden Schulterblick machte ich, jedes Mal trat ich aufs Gas, die Warschauer Straße flog an mir vorbei, wie weit weg waren die Sommernächte, die ich hier auf der Mittelpromenade verbracht hatte, voller Glück und Euphorie, weil ich lebte, wo ich leben wollte, weil ich mich hatte und meine Freunde, und ein Bier. Jetzt flog die Oberbaumbrücke an mir vorbei, an der rechten Seite, denn wir bogen ab Richtung Osthafen, dann weiter über die Elsenbrücke. Damals, vor 20 Jahren, war ich kurz nach der Wende immer wieder über diese Brücke gefahren, dann weiter Richtung Dresden. Damals hatte es die neue Flughafenautobahn nicht gegeben, so wie es heute den neuen Flughafen nicht gab, aber die Autobahn.

Gisela und ich fuhren auf ihr Richtung Süden, raus aus der Stadt, durch die unvermeidlichen Tunnel, die man heute bauen muss, wenn man Autobahnen baut und irgendwas im Weg ist, über uns Adlershof oder Rudow oder Schönefeld oder irgendwas anderes, es war ja schon wieder weg, so schnell. Gisela schaltete hoch, wir hatten die Reisegeschwindigkeit erreicht, ich atmete durch, hatte Angst, wie die ganze Zeit in den letzten Wochen, aber jetzt musste ich nur noch eine Dreiviertelstunde durchhalten, und dann würden wir langsamer werden und anhalten, und was dann kommen würde, wollte ich gar nicht wissen, angeblich sollte ich mindestens sechs Wochen da bleiben, im Wald, in der Irrenanstalt, in der Klapse.

Rechts und links flogen die Kiefernwälder an mir vorbei, es war noch etwas warm, dabei hatten wir doch schon November. Die Sonne schien, die Luft war noch immer sommerlich, vielleicht spätsommerlich, aber süß und duftig, voll und aufgeladen und saftig, auch wenn das Fenster nur einen Spaltbreit offen war. Ich bog Gisela auf die A 10 ab, Richtung Frankfurt (Oder), Stettin und Warschau. Ich glaube, sie dachte die ganze Zeit, dass sie fährt, ich bin nicht so sicher, in Gedanken fuhr ich aber selbst, ich saß nur eben auf dem Beifahrersitz. Dabei hätte ich selbst nicht einmal unseren Hof verlassen können, so unbeholfen war ich, zum Glück hatte ich Gisela. Ich steuerte sie weiter auf dem Berliner Ring schleunigst geradeaus, dann ging es rechts ab auf die Autobahn nach Warschau, und da der Standstreifen fehlte, bremste ich Gisela etwas aus, nicht dass wir noch Probleme bekamen, ich wollte nur noch weiter, wollte ankommen, am Ziel, am vorläufigen Ende meiner Reise, wollte weg sein, abschalten, ausschalten, hoffen.

Aber erst mal war ich verstört, unsicher, ängstlich, ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht, und auch keine Wahl, das war vielleicht das einzig Tröstliche, es gab sowieso keine Alternative.

Vielleicht weiß Wolfgang das ganz genau, vielleicht ging es ihm genauso, vielleicht will er mir deshalb etwas Beruhigendes, Vertrautes, Freundliches vermitteln. Ich lächle zurück, unsicher, irgendwie dankbar, aber eben auch unsicher. Mir ist das alles fremd. Das Essen, die Patienten, die Angestellten, der See, der Wald, dieses Gebäude, die Kiefern, der Sand, der blaue Himmel. Gisela hatte mich abgegeben. Hier im Wald. Für sie musste es eine Mischung sein aus Beruhigung, weil sie wusste, dass ich versorgt bin, und Entspannung, weil ich damit erst mal aus dem Rennen war, sie und Eva nicht mehr belasten musste, und das entlastet mich auch.

Ich packte also aus. Besonders großzügig war ich nicht zu mir gewesen, als ich diese wenigen Dinge in meine Tasche geworfen hatte: ein paar Unterhosen, ein paar T-Shirts, Socken, ein weiteres Paar Schuhe, eine zweite Hose, meinen Kulturbeutel, meinen Bademantel, Badelatschen, all das. Viel muss man auch eigentlich nicht haben, denn es gibt eine Wäscherei. Jeden Morgen zwischen 6.30 und 8 Uhr kann ich meine Wäsche abgeben. Unten im Keller von Haus 2. Eine nette dicke Frau nimmt dann meinen Wäschesack entgegen mit dem von mir ausgefüllten Zettel, auf dem alles vermerkt ist, auch meine Zimmernummer, denn die saubere Wäsche wird mir in einem Korb ins Zimmer gestellt, gebügelt und gefaltet, etwas duftend nach Maiglöckchen, so wie die russischen Frauen in der U7 in Charlottenburg.

Die nette dicke Frau lächelt mich an, so wie alle hier. Ob sie denen pro Lächeln Geld bezahlen? Ich glaube das nicht, dazu ist es zu ehrlich, zu authentisch. Vielleicht fühlen sie sich wirklich wohl, anders als die Patienten, für die sie arbeiten. Die fühlen sich schlecht, ich auch. Ich bin da, wo ich niemals hinwollte, in einer psychiatrischen Klinik. Noch vor ein paar Tagen hatte ich mit Professor Winter telefoniert, er bildet unsere Führungskräfte aus und ist insofern berufen, zum Phänomen Burnout Stellung zu nehmen. Als er hörte, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, hat er direkt über unsere Personalabteilung Kontakt aufgenommen und mich angerufen.

– Wissen Sie, man muss nicht Vorstand sein. Viele sind dazu gar nicht die Richtigen. Vielleicht müssen Sie das herausfinden. Vielleicht müssen Sie mal raus. Raus aus dem Alltag, dem Job. Manche müssen sogar in eine Klinik. Bei manchen geht es gar nicht mehr anders.

Ich legte auf, grußlos. Was für ein dämlicher Unsinn, dachte ich. Klinik – na klar. Ich bin ja nicht blöd! Ich kriege das schon hin, lasst mich mal machen. Auf keinen Fall gebe ich die Kontrolle ab, wieso denn, ich habe alle Sinne beisammen, bin vielleicht etwas unruhig.

– Unruhestörung. Aha, was meinen Sie damit? Ihnen ist aber schon klar, dass Unruhe und Angst dasselbe sind, oder? Denken Sie drüber nach. Wenn Sie nichts unternehmen, wird die Angst was unternehmen.

Professor Winter war gnadenlos. Mir war schwindlig, wieder.

SCHWINDEL

Es ist früh. Verdammt früh, ich gähne und frage mich, wieso ich das mitmachen muss. Ich fahre nach Tegel, zum Flughafen. Es ist heiß, schon um diese Uhrzeit, jetzt, im Hochsommer. Seitdem ich meinen Schleichweg nach Tegel optimiert habe, schaffe ich ihn an guten Tagen in 40 Minuten. Morgens ist die Zeit knapp, und ich bin in aller Regel hundemüde, und überhaupt macht mir Autofahren keinen Spaß. Aber es ist immer noch besser, als Taxi zu fahren, das gilt in Berlin vielleicht noch ein bisschen mehr als anderswo. Hier wird man als Fahrgast für die Härten des Taxialltags vom Fahrer persönlich verantwortlich gemacht. Dem liegt die eigentümliche Logik zugrunde, dass das Taxifahrerleben ohne Passagiere doch gewisse Vereinfachungen und Bequemlichkeiten böte. Also bin ich Abfall im Fonds seines Arbeitsmittels, und es geht ihm darum, mich möglichst bald rückstandslos zu entsorgen. Tegel ist dabei alles andere als eine günstige Abladestation. Hier gibt es Tausende Taxis, die auf einem riesigen Parkplatz auf die nächste Tour warten; merkwürdig nur, dass man freitagabends trotzdem kein Taxi bekommt, um den Flughafen zu verlassen. Der Umgang mit Lastspitzen ist diesem System fremd und ungewohnt.

Ich freue mich auf ein Frühstück mit einer Tasse Kaffee und einem Brötchen. Die Lounge der Lufthansa liegt über der Nebelhalle, als Vielflieger muss man sich nicht viele Gedanken machen, man wird versorgt. Viel Zeit bleibt nicht, aber es reicht. Jetzt geht es gleich los, nach Stuttgart, es gibt nur einen Termin, und dann geht es schon weiter nach Zürich, jedenfalls, sofern sich nichts geändert hat, das werde ich dann schon erfahren. Dieser Stuttgarter Termin ist wichtig, sehr wichtig. Der nächste Meilenstein auf dem Weg zu dem großen Auftrag, der nicht nur Geld und Sicherheit für die Firma bedeutet, sondern auch Beschäftigung vieler Leute, außerdem ein spannendes und großes Projekt, wohl eins der größten, die wir jemals hatten. Das darf nicht schiefgehen, alle schauen auf diesen Vorgang, und ich bin der Chef.

Präziser gesagt bin ich Mitglied des Vorstands, einer von dreien, verantwortlich für die Softwareentwicklung und damit die meisten und die kritischsten Projekte. Etwa tausend Mitarbeiter insgesamt, davon ein paar Hundert unter meiner Leitung. Als ich angefangen habe, damals nach der Promotion, hatte das ganze Unternehmen vielleicht dreißig Mitarbeiter, heute ist allein die Verwaltung so groß (was für sich genommen natürlich nicht unbedingt erstrebenswert ist). Und dabei ist das gerade mal zehn Jahre her, vielleicht zwölf, was für ein absurdes Wachstum. Mein Anteil daran ist gering. Das glaube ich wirklich. Es wurde eben einfach immer mehr, und ich habe irgendwie versucht, mitzuwachsen und mitzuhalten. Hundert Mitarbeiter, zweihundert, fünfhundert, tausend, was ist der Unterschied? Gleich geht es um fünf bis sechs Millionen, das ist Arbeit für fünfzig Leute, ein Jahr lang. Und ein großes Prestigeprojekt, zum Glück bleibe ich cool.

Wenn da nur nicht dieser Druck im Kopf wäre, den ich seit einiger Zeit immer wieder mal spüre und der mir zu schaffen macht, wenn ich mich konzentrieren will, konzentrieren muss. Ich gehe zum Gate, gleich geht es los, nur noch die Sicherheitskontrolle und dann ab in den Bus. Seitdem Tegel so überfüllt ist und schon weit jenseits der Kapazitätsgrenze operiert, fährt man wieder häufiger mit dem Bus zum Flugzeug. Die Türen öffnen sich, und vor uns steht die Maschine. Die Sommersonne brennt, es ist hell, die Luft flattert im Kerosindunst. Die Menschen um mich herum bewegen sich zum Flugzeug, ich schwimme wie sie im Strom, die Treppen hinauf, ich werde unruhig, mir wird schwindlig. Ich kann nicht genau ausmachen, wie weit es noch ist bis zum Flugzeug, wie weit bis zu meinem Vordermann. Mein Kopf fühlt sich an wie unter einer versehentlich mit 1000 Volt betriebenen Trockenhaube, und ich muss mich konzentrieren, um den Boden zu spüren, auf dem ich gehe. Ich suche einen Fixpunkt für meinen Blick, einfach, um Standfestigkeit zu haben. Das Geländer der Gangway gibt mir Halt, ich gehe Schritt für Schritt nach oben, guten Morgen, ein Blick, ein Lächeln, ich soll mich wohlfühlen, 15 D, mein Sitz am Gang; meinen Rucksack und mein Sakko schmeiße ich rauf ins Gepäckfach, setze mich, spüre das Polster, Erdung, Kontakt. Durchatmen, Puls normal, alles gut.

Alles gut? Was war das, und wieso ist es immer noch nicht ganz weg? Ich fühle einen Druck im Kopf, so als ob ich in einer Schraubzwinge stecke, und ich kann mich auf nichts konzentrieren, nicht klar denken, keine vernünftige Analyse meiner Situation anstellen, ich schaue einfach nur geradeaus. Langsam wird es wieder. Wir bewegen uns endlich, und der Flug ist erfreulich ereignislos. Später werde ich mitten im Termin noch mal so einen Schwindelanfall bekommen, aus heiterem Himmel und ohne erkennbaren Anlass. Ich werde das Meeting kurz verlassen und hinausgehen, mich sortieren, versuchen, mich zu sammeln. Keiner wird es merken, der Termin geht ganz gut über die Bühne, und ich kann ohne schlechtes Gewissen weiterreisen nach Zürich. Nicht ohne Gedanken an das Projekt, den Erfolg, den ich doch dringend haben will, den ich brauche, den wir brauchen.

In den nächsten Wochen wird es so weitergehen, es reiht sich Termin an Termin, es geht auf und ab. Mal sind wir ganz nah dran, mal weit weit weg vom Erfolg. Mein Team besteht aus einem halben Dutzend Leuten, die direkt und ausschließlich an diesem Akquiseprojekt arbeiten, und einem weiteren halben Dutzend, die immer mal wieder irgendwelche Sonderaufgaben erledigen. Noch wochenlang, es zieht sich, es nervt. Und die normalen Tagesaufgaben des Jobs bleiben ja bestehen. Mein Verantwortungsbereich ist im Laufe der Jahre gewachsen, nicht ohne mein Zutun. Damals, als es darum ging, den Vorstand neu aufzustellen und eine wachstumsfähige Struktur zu etablieren, als mein Vorgänger in dieser Funktion den Entwicklungsbereich abgab, da hätte ich mich anders positionieren können. Ich war mittlerweile Vorstand für Marketing und Business Development, da hat man zu tun, aber es lässt sich aushalten. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt, dass ich mehr Verantwortung übernehmen kann. Es ging nicht um Geld damals, auch nicht um Ruhm und Ehre, die gibt es sowieso nicht, wenn man seinen Job, ob als Pförtner oder als Vorstand, eben einfach macht und immer auf der Hut ist, alles zu tun, was erforderlich und zu erwarten ist; nicht weil man sich absichern will, sondern weil man an sich selbst den Anspruch stellt, zu genügen, ausreichend zu sein, vielleicht sogar gut.

Und das wollte ich, seit jeher. Mein erster Job war der eines Packers in einem Supermarkt, während des Abiturs, 1987. Es war nicht so, dass mein Vater mich ohne Taschengeld ließ, im Gegenteil, ich konnte mich nicht beklagen. Aber dennoch: Ich wollte es mir beweisen, selbständig sein, jedenfalls teilweise, und so stand ich mittwochs und freitags um fünf Uhr auf und ging zum Supermarkt: sechs Stunden schleppen und einräumen, auszeichnen und sortieren. Anfangs in der Konservenabteilung, später dann der Aufstieg zum Schnapsregal. An die Konserven wurden auch die Anfänger gelassen, denn Konserven sind robust. Beim Schnaps ist das schon etwas anders, das Packen, Entladen, Einräumen und Auszeichnen erfordert eine gewisse Handfertigkeit, wenn man nicht dauernd zur Filialleiterin (Frau Buchholz) laufen will, um sich zu entschuldigen, weil mal wieder eine Flasche zu Boden und dann zu Bruch ging, in Tateinheit.

Besonders gut war ich in diesem Job nicht, aber es reichte wohl, denn Frau Buchholz war traurig, als ich ihr mitteilte, dass ich nunmehr mein Abitur hinter mich gebracht hatte und mich auf mein Studium konzentrieren wolle. Ersteres stimmte, Letzteres nicht. In Wahrheit hatte ich einen neuen Job gefunden, in einem Fotoladen, so was gab es damals noch. Eine gute Freundin war Filialleiterin in Wattenscheid geworden; eigentlich war sie Fotografin, aber wer brauchte 1987 Fotografinnen? In Duisburg-Rheinhausen wurde gerade das Krupp-Stahlwerk geschlossen, Tausende wurden arbeitslos, eine Brücke über den Rhein wurde offiziell umbenannt in »Brücke der Solidarität«, weil die Stahlarbeiter auf ihr Hunderttausende mobilisierten, die sie unterstützten, aufmunterten, mit ihnen kämpften um ihre Existenz, sich solidarisierten mit den Verlierern des Strukturwandels.

Onkel Willy war damals noch im Krupp-Stahlwerk in Bochum beschäftigt und blieb es bis zur Frührente. Er musste die Schließung seines Werks nicht mehr als Berufstätiger miterleben. Nur als Frührentner. Tröstet das? Er wäre nicht mehr gebraucht worden, wenn er noch da gewesen wäre, als das Werk ein paar Jahre später schloss. Heute ist ein Park da, wo Onkel Willys Stahlwerk gewesen war. Aus heutiger Sicht schön. Aus Sicht von Onkel Willy weit weniger romantisch. Was hatten wir nicht alles an Schließungen erlebt, mit wie vielen Schicksalen waren sie verbunden, und doch so unabänderlich und ohne Idee für Alternativen. 1987 waren eben die Stahlwerke dran. Schon viel früher, zehn Jahre oder mehr, hatten die letzten Zechen geschlossen, und ich konnte mich noch sehr genau daran erinnern, als auf dem Heimweg von der Schule, damals in der siebten Klasse, der letzte Förderturm in Bochum-Gerthe gesprengt wurde und vor meinen Augen zur linken Seite umfiel, geradezu vor mir, mit einem lauten Knall und Tonnen von Staub. Viele hatten schon lange keine Arbeit mehr, andere standen kurz davor; Onkel Willy war noch in Lohn und Brot, wenn auch wahrscheinlich ohne Aufgabe, aber eben bei Krupp: Stahl ging noch so gerade, zumindest in Bochum, in Duisburg schon nicht mehr, weswegen Rheinhausen schließen musste.

Bis in die späten neunziger Jahre konnte sich die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und die im Ruhrgebiet speziell von diesem Strukturwandel nicht erholen, ihn nicht überwinden, nicht gewinnen. Wer Arbeit hatte, konnte froh sein, wer keine hatte, war arm. Ich hatte Arbeit, nämlich im Fotoladen, das war doch was. Und während ich die ersten Wochen an der Universität absolvierte in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre, machte ich meine Erfahrungen im Verkauf von Fotoapparaten, Filmen und Rahmen. Ein sauberer Job und genauso gut bezahlt wie der Umgang mit den schweren Schnapsflaschen im Supermarkt.

Später, im Hauptstudium, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und Marketing, wollte ich mit meinen gelernten und erarbeiteten Erkenntnissen etwas anfangen. Also bewarb ich mich bei einer Einrichtung der Erwachsenenbildung und bekam tatsächlich den Job eines Honorardozenten für Betriebswirtschaft und Software Engineering und erzielte fast verrückte Stundensätze. Mein wenig aufregendes Geheimnis: Ich war nett und engagiert, und meine Schüler hatten das Gefühl, etwas zu lernen, und ich hatte das Gefühl, etwas weiterzugeben, ein verdammt angenehmes Verhältnis. So hielt es sich auch später, als ich denselben Job in der damals gerade erst zusammengebrochenen DDR (zu jener Zeit dann schon: »neue Bundesländer«) weiterführte, jetzt wieder mit jeder Menge verzweifelter Existenzen, die gestern noch irgendwas waren oder zumindest verdienten, heute schon arbeitslos wurden, zumeist unverschuldet, und sich nicht zurechtfanden in diesem neuen System, verständlicherweise. Kurz vor Ende meines Studiums gab ich diesen gut bezahlten und auch noch befriedigenden Job auf, verabschiedete mich aus dem Osten und ging zurück, woher ich kam.

Und verfuhr mich mit dem Fahrstuhl und bekam so meinen ersten Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Fraunhofer-Institut. Eigentlich wollte ich nämlich in den dritten Stock dieses Gebäudes auf dem Dortmunder Uni-Campus, denn dort befand sich irgendeine Abteilung irgendeines Instituts, das eine Stelle für irgendwas ausgeschrieben hatte, ich weiß es nicht mehr, damals wusste ich es natürlich schon. Jedenfalls hatte ich mich verfahren, besser gesagt, verdrückt, und landete im vierten Stock, in ebenjenem Fraunhofer-Institut, bei dem eine Stelle frei war als wissenschaftlicher Mitarbeiter, und ich schlug zu; sprach vor, unterhielt mich mit dem stellvertretenden Institutsleiter, reichte eine förmliche Bewerbung nach, bekam den Job. Die folgenden Jahre am Fraunhofer-Institut waren spannend, lehrreich, auch ereignisreich. Gegen Ende meiner Zeit dort promovierte ich. Als Erster des Instituts, und das als Quereinsteiger, denn ich war Betriebswirt und hatte nichts zu tun mit Informatik, außer eben, dass ich anschließend promovierter Informatiker war.

Ich hatte funktioniert. Den Doktortitel habe ich bis heute nicht in meinen Ausweis eintragen lassen, aber es fühlte sich gut an, mein Ziel war erreicht. Ich brauchte also einen neuen Job und fuhr Fahrstuhl, wenn auch diesmal nur im übertragenen Sinne, denn mein nächster Arbeitgeber befand sich nur eine Etage höher, ich nahm also die Treppe aufwärts. So zielstrebig ich im Studium, im Job, in der Promotion, ja schon lange zuvor im Abi war, so sehr überließ ich die Jobwahl auch diesmal wieder dem Zufall. Auf der Treppe begegnete ich Volker, Gründer und Aufsichtsrat dieser neuen Softwarefirma, von der man nun sprach in Dortmunder Informatiker-Kreisen, und so kam es, wie es kam. So einfach ist die ganze Geschichte, und nur im Rückblick scheint all das so logisch, so konsequent, so geradlinig.

Jetzt gerade verstehe ich nicht, woher dieser Schwindel kommt, dieser Kopfdruck. Mein Projekt steckt fest. Irgendwie geht es nicht weiter, dabei sind wir guter Dinge, alles richtig zu machen, unsere Risiken vernünftig zu bewerten, unsere Chancen zu sehen, die richtigen Aussagen zu treffen und den Kunden im Blick zu behalten. Morgens um sieben haben wir in der Regel die erste interne Telefonkonferenz, abends gegen neun, halb zehn, je nachdem, wann wer aus welchem Flugzeug steigt, die letzte. Manchmal auch später. Und zwischendurch bleibt die Welt nicht stehen. Ein paar Hundert Mitarbeiter und entsprechend viele Projekte hinterlassen viele Artefakte, mit denen sich beschäftigt werden will, Probleme, Fragen, Entscheidungen. Es ist so bequem, lieber mal den Chef mit einzubeziehen, man schätzt mein Urteil, und das macht mich zufrieden. Ich bin da. Für meine Leute bin ich da, gebe gerne einen Rat, verteidige meine Mannschaft, wenn es sein muss, gegen interne und externe Kritik, freue mich, wenn ich hier und da etwas beitragen kann, wenn jemand dankbar ist, wenn ich helfen konnte; wenn ich Erfolg habe oder wenn meine Leute erfolgreich sind, denn dann bin ja ich erfolgreich.

Wenn ich doch bloß wüsste, woher dieser Schwindel kommt und wie ich ihn loswerde, so langsam mache ich mir ernsthafte Sorgen, ich funktioniere nicht mehr richtig, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Irgendwo da unten, ganz da unten in mir, spüre ich eine verborgene Unruhe, weit weg, aber nicht weit genug, um sie gänzlich zu ignorieren. Wird schon wieder weggehen, genauso wie der Schwindel und der Kopfdruck. Ich werde dagegen ankämpfen, natürlich. Ich beginne einen Kampf, den ich längst verloren habe. Ich habe keine Chance, und ich spüre das, will es aber nicht gelten lassen. Also kämpfe ich weiter auf verlorenem Posten – und das treibt mich immer mehr, immer schneller auf direktem Weg in den Abgrund.

AUFNAHMESTATION

Wolfgang lächelt. Er sagt nichts, lächelt. Unter diesen Umständen habe ich normalerweise innerhalb der nächsten halben Stunde entweder einen Auftrag oder Sex. Hier wäre beides deplatziert, und Wolfgangs Lächeln bedeutet mir auch weder das eine noch das andere. Es gibt mir Ruhe, einen kleinen Funken Geborgenheit in dieser sehr fremden, unbekannten, merkwürdigen Welt. Ich bin vor zwei Stunden in eine psychiatrische Klinik gekommen, nicht mehr und nicht weniger, ich bin in der Klapsmühle, in der Irrenanstalt, in der Psychiatrie. Solange ich auf der Aufnahmestation bin, darf ich nicht mal das Klinikgelände verlassen. Könnte ja sein, dass ich weglaufe oder mich umbringe oder irgendwen da draußen. Dergleichen ist bisher nie passiert, aber wer will die Verantwortung für das erste Mal übernehmen? Also werden die Neuen erst mal an der kurzen Leine gehalten, es passiert sowieso nichts, aber wer weiß.

In Ermangelung größerer Bewegungsfreiheit und eines Gesprächs (Wolfgang lächelt und schweigt) schaue ich mich im Speisesaal um. Den Saalgrundriss bildet ein Viertelkreis: Der eine Schenkel trennt den Saal vom Treppenhaus eines der drei Hauptgebäude mit Therapieräumen und Patientenzimmern, der andere Schenkel dient als Trennwand zur Küche. Aus der Pendeltür in dieser Wand schwärmen dreimal täglich Restaurantangestellte hinaus, um uns entweder unser Essen an die Tische zu bringen oder das Buffet aufzufüllen; Letzteres morgens und abends, wenn wir selber zugreifen können und Herr unserer eigenen Gewichtszunahme sind. Die Kurve des Viertelkreises besteht aus Fenstern und ist zum See ausgerichtet. Wer also Glück hat und ebenfalls zum See ausgerichtet ist, der hat einen beeindruckenden und gleichzeitig beruhigenden Ausblick in die schönste Natur. Ich nehme noch mal nach, es schmeckt mir, und ich habe lange nicht so unbeschwert gegessen, jetzt ist ja sowieso alles egal.

– Hattest du schon dein Aufnahmegespräch? Was ist deine Diagnose?

Äh. Ich bin irritiert. Er spricht. Wolfgang spricht, oder Alfons oder Erwin. Und er lächelt. Mich – an. Diagnose, Aufnahmegespräch. Puh.

– Nein, ich glaube nicht. Wie macht sich das Aufnahmegespräch bemerkbar? Ich hatte eine Einweisung bei dieser Schwester, äh, dieser einen, die blonde, nette.

– Sigrid? Die ist wirklich nett, ich habe ihr schon ein paarmal Besorgungen gemacht, wenn sie Dienst hatte, auf dem Markt in Beeskow. Also nicht sie hatte Dienst auf dem Markt in Beeskow, ich habe da … Ach, egal. Das Aufnahmegespräch findet mit einem der Ärzte statt, du wirst untersucht, man spricht mit dir, und es wird eine Diagnose gestellt.

– Ach so, ich glaube, das passiert um halb acht. Die Diagnose ist aber schon klar, ich habe Burnout. Und du?

Wolfgang lacht. Zum ersten Mal lacht er tatsächlich ganz herzlich und offen. Schaut mich an, lacht.

– Ich bin mit einer schweren depressiven Episode hergekommen. Burnout kann man wohl auch sagen. Das ist alles nicht so leicht zu trennen.

– Ach so. Aha. Na ja, ich bin da noch nicht so der Experte. Meine Hausärztin sagt, dass ich eine Angststörung habe, als Folge eines Burnout-Syndroms. Ich weiß nicht, aber deshalb bin ich hier, auch … um zu verstehen.

– Ja, das ist das Wichtigste – zu erkennen, was ist. Klingt gewöhnungsbedürftig, oder? Aber am Ende geht es darum.

– Ja. Aha.

– Dann werden wir jetzt wohl ein paar Wochen zusammen essen.

– Wie lange bist du denn schon hier?

– Sechs Wochen. Ich denke, es werden acht bis zehn.

Ende der Leseprobe