24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

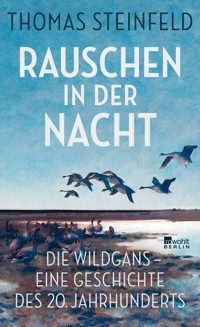

Als Sehnsuchtstier durchzieht die Wildgans die jüngere Geschichte. Als das Leben in den Städten des 19. Jahrhunderts schwer erträglich wird, weist sie den Weg in die Natur. In Selma Lagerlöfs Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise» eint sie die schwedische Nation, indem sie einem missratenen Knaben den Sinn von Gemeinschaft offenbart, was auch den deutschen Lesern zum Vorbild wird. Im Ersten Weltkrieg wird sie von den Soldaten in den Schützengräben besungen und ist wenig später in der europäischen Kultur allgegenwärtig: als Wappentier des Naturschutzes, als Heldin der Revolution bei Bertolt Brecht ebenso wie als «Charaktertier des Nordens» bei Bengt Berg, Tierfotograf und Schriftsteller, dessen Träume von germanischen Urlandschaften in die Ideologie des Nationalsozialismus eingehen, im Film, in der Kunst, nicht zuletzt in der Wissenschaft, wo der Zoologe Konrad Lorenz glaubt, in der Graugans die durch die Zivilisation bedrohten Fundamente menschlichen Zusammenlebens entdeckt zu haben. Überall, wo die Wildgans auftritt, wird sie zur Chiffre einer Welt im Umbruch. Thomas Steinfeld folgt ihren Spuren – und zeichnet ein fesselndes Bild des 20. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Thomas Steinfeld

Rauschen in der Nacht

Die Wildgans – eine Geschichte des 20. Jahrhunderts

Über dieses Buch

Als Sehnsuchtstier durchzieht die Wildgans die jüngere Geschichte. Als das Leben in den Städten des 19. Jahrhunderts schwer erträglich wird, weist sie den Weg in die Natur. In Selma Lagerlöfs Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise» eint sie die schwedische Nation, indem sie einem missratenen Knaben den Sinn von Gemeinschaft offenbart, was auch den deutschen Lesern zum Vorbild wird. Im Ersten Weltkrieg wird sie von den Soldaten in den Schützengräben besungen und ist wenig später in der europäischen Kultur allgegenwärtig: als Wappentier des Naturschutzes, als Heldin der Revolution bei Bertolt Brecht ebenso wie als «Charaktertier des Nordens» bei Bengt Berg, Tierfotograf und Schriftsteller, dessen Träume von germanischen Urlandschaften in die Ideologie des Nationalsozialismus eingehen, im Film, in der Kunst, nicht zuletzt in der Wissenschaft, wo der Zoologe Konrad Lorenz glaubt, in der Graugans die durch die Zivilisation bedrohten Fundamente menschlichen Zusammenlebens entdeckt zu haben. Überall, wo die Wildgans auftritt, wird sie zur Chiffre einer Welt im Umbruch. Thomas Steinfeld folgt ihren Spuren – und zeichnet ein fesselndes Bild des 20. Jahrhunderts.

Vita

Thomas Steinfeld, geboren 1954, war Literaturchef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», bevor er zur «Süddeutschen Zeitung» wechselte, dort lange Jahre das Feuilleton leitete und zuletzt als Kulturkorrespondent in Italien arbeitete. Von 2006 bis 2018 lehrte er als Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern, 2025 verlieh ihm die Universität Uppsala die Ehrendoktorwürde. Zuletzt erschienen «Italien. Porträt eines fremden Landes» und «Goethe. Porträt eines Lebens, Bild einer Zeit». Für seine Übersetzung von Selma Lagerlöfs Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise» war er 2015 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Thomas Steinfeld lebt in Südschweden.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Frank Ortmann

Coverabbildung Fallende Gänse. Gemälde von Bruno Liljefors (Artepics/Alamy Stock Photo)

ISBN 978-3-644-01936-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

EINLEITUNG

Wo ich lebe, im äußersten Süden Schwedens, lebt auch die Graugans. Wenn es hell wird, zieht sie über das Haus, vom Meer zu ihren Futterplätzen auf den Feldern. Zehn, zwanzig oder manchmal auch fünfzig dieser Vögel bilden die Form eines lockeren V. «See the geese in Chevron flight», singt Joni Mitchell. Sie spricht vom doppelten V im Logo der amerikanischen Tankstellenkette. «Warum sie, gleich andern vorsichtigen Vögeln, in dieser Ordnung fliegen, ist nicht schwer zu erraten», heißt es in einer «Naturgeschichte der Vögel Deutschlands» aus dem Jahr 1842. «Denn nur auf diese Weise hindert kein Individuum das andere am Umschauen nach allen Seiten; auch mag ein so geregelter Keil das Durchschneiden der Luft erleichtern.»

Gelegentlich kommen die Gänse in großen Zügen, in denen sich einzelne Gruppen ineinanderschieben und wieder auseinanderziehen. Am Abend kehren die Tiere zurück zu ihren Schlafplätzen auf dem Meer, wiederum in Keilform. Manchmal scheinen sie auch tagsüber zwischen Wasser und Feld zu pendeln. So ist es fast zu allen Jahreszeiten. Früher war jede Graugans ein Zugvogel. Heute bleiben viele dieser Tiere im Winter hier, neben den Saatgänsen, den Bläss-, den Weißwangen- und den Kanadagänsen sowie manchen anderen Vögeln. Einige Gänse fliegen so tief, dass sie mit den Spitzen ihrer Schwingen beinahe die Schornsteine berühren.

Meistens hört man die Gänse, bevor man sie sieht. Sie rufen, während sie fliegen, mit drängenden, heiseren Tönen. Ein wenig später ist das matte Rauschen schlagender Flügel zu vernehmen. Dann sieht man sie kommen. Elegant wirken sie, von schräg unten gesehen, wie sie mit ihren langen, gestreckten Hälsen, mit ihren kleinen, spitz in den Schnabel zulaufenden Köpfen nach vorne streben. Die Füße haben sie an den Schwanz gelegt. Könnte man sie allerdings in der Waagerechten betrachten, von vorn, stünde man also etwa auf einem Balkon und sähe sie vom Meer aufsteigen, wäre der Eindruck ein anderer: Auf den schlanken Hals folgt ein zwar stromlinienförmig gestalteter, aber doch massiger Körper. Er läuft nach hinten schmal aus, aber das sieht man aus der horizontalen Perspektive nicht. Flatternde Pfeile mit großen Bäuchen, vorn eher grau, hinten zunehmend weiß, in dieser Gestalt ziehen die Vögel aus der kleinen Bucht herauf.

Kehren die Gänse dann von den Feldern zurück, bewahren sie die Formation, bis sie den Strand erreicht haben. Das V beginnt zu wackeln, fällt auseinander, kleine Gruppen spalten sich ab, die Tiere kehren sich auf die Seite, werfen sich herum und flattern auf getrennten Wegen herunter. Einige Vögel gehen sofort auf dem Wasser nieder, andere drehen noch eine Runde. Seit der Antike gilt die keilförmige Ordnung, in der die Gänse fliegen, als Muster einer natürlichen Hierarchie – auch wenn sich die Tiere in der führenden Position gegenseitig abwechseln. Hat man bei dieser Idee bedacht, wie ungeordnet sich die Formationen auflösen? Doch dauert es nicht lange, bis alle Graugänse, jeweils nicht weit voneinander entfernt und in einigem Abstand von allen anderen Gänsen, auf den Wellen auf- und niederwippen.

Es ist mehr als dreißig Jahre her, dass ich zum ersten Mal in diese Gegend kam, die man auf Schwedisch «Österlen» nennt – «öster om leden», «östlich der Landstraße», die zwischen Ystad und Kristianstad verläuft und die sich, damals mehr als heute, durch den Abstand auszeichnet, den sie, bäuerlich, wie sie ist, zu vielen Errungenschaften des zeitgemäßen Lebens hält. Zuerst kamen wir in den Ferien hierhin, dann zogen wir in eine ehemalige Fischerkate und schließlich in ein größeres Haus, in das auch die Bücher passten. Ich gewöhnte mich, mehr oder minder, an das winterliche Dunkel, an den späten Frühling, an den Wind, der aus allen Richtungen zugleich zu kommen scheint, und an das stille, alte Dorf, das in großen Teilen nur in der Urlaubszeit bewohnt wird.

In dieser Landschaft gehen die Äcker der höher gelegenen Ebene in einen flachen Küstenstreifen über. Oben, auf den großen Feldern, werden Weizen, Gerste, Zuckerrüben, Raps und Mais angebaut, unten wird die Natur auf einem schmalen Strich sich selbst überlassen – was vermutlich nicht anders sein kann, weil sich die Küstenlinie fortlaufend verschiebt, je nachdem, wie die Stürme ausgehen. Oben lebten früher reiche Bauern, die sich prächtige, weiß verputzte Kirchen leisteten. Unten hausten arme Fischer in ihren Katen. Pittoresk ist hier wenig. An manchen Stellen ziehen sich die Buchen- und Eichenwälder, die einst überall das Land bedeckten, noch bis an den Strand. Woanders wurden Kiefern gepflanzt, um den Sand festzuhalten, in den die Muttererde der großen Ebene übergeht, kurz bevor der Strand beginnt. Die struppigen, vom Westwind gebogenen Kiefern sollen die Dünen am Wandern hindern und das Dorf schützen. An vielen Stellen reichen die Äcker fast bis zum Wasser. Ein niedriger, von Gestrüpp überwachsener Abhang, unterhalb Marschland, Schlick, Brackwasser, glatt gespülte Steine, Haufen von angeschwemmten Algen mit alten Turnschuhen, Styroporfetzen und Milchtüten. Schließlich das offene Wasser, das meist sachte plätschert, manchmal rauscht, zuweilen aber auch in hohen, wilden Wellen gegen das Ufer schlägt und die Küstenstraße überschwemmt. Enten, Kormorane, Mittelsäger, Möwen, Schwäne, alle Vögel sind schon da. Die Saatkrähen krächzen, die Dohlen spielen gern mit dem Wind. Doch kein Tier scheint so sehr Ausdruck dieser herben, kühlen, ganz und gar unspektakulären Landschaft zu sein wie die «Wildgans» – wie auch hier die meisten Leute sagen, während die Vogelkundler zwischen grauen Gänsen (Graugänsen, Saatgänsen, Blässgänsen) und Meergänsen (Ringel- und Weißwangengänsen) unterscheiden. Kein anderes Tier scheint diese Gegend so zu prägen, mit den heiseren Rufen, dem grauen Federkleid und der lässig geordneten Schar.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen den Menschen Augen und Ohren für die Wildgans auf. Gewiss, auch sie hat eine alte Geschichte. Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe und der Begierde, soll gelegentlich auf Gänsen geritten sein. Gänse sind die heiligen Tiere der Juno, der römischen Königin der Götter. Eine berühmte und vielfach kopierte Skulpturengruppe aus dem alten Griechenland zeigt einen kleinen Jungen im Kampf mit einer zahmen Gans – das speckige Kind, auch «Ganswürger» genannt und gelegentlich mit Flügeln ausgestattet, wurde zum Vorbild aller Putten. Parzival erfährt eine Erweckung (oder er wird in Trance versetzt, was in diesem Fall auf dasselbe hinausläuft), als er, der sich in einem winterlichen Wald verirrt hat, drei Blutstropfen im Schnee erblickt. Sie stammen von einer Wildgans, die ein Falke zu schlagen versuchte, und erinnern den Ritter an die Frau, die er zurückgelassen hatte. Drei Monate sind seitdem vergangen. Vertraut waren die Vögel, man kannte sie, jagte sie und verzehrte sie, sie kamen, und manche flogen wieder davon. Zugleich trennte man sie von den Menschen, als wären sie Lebewesen ganz anderer Art. Der Abstand verringerte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts.

Es ist schwierig, sich einer Wildgans zu nähern. Ihr weißgraues Federkleid ist von einer außerordentlichen, aber diskreten Schönheit. Beim lebenden Tier bekommt man es kaum zu sehen. Denn die Tiere sind scheu, sie scheinen ihre Augen überall zu haben, sie sehen dich, lange bevor du sie gesehen hast. Kaum ist man ihnen auf fünfzig oder auch nur hundert Meter nahegekommen, fliegen sie fort, alle auf einmal, in einem gewaltigen Geflatter und Geklatsche, mit dem sich ein ganzes Feld in die Lüfte zu erheben scheint. Nicht nur in meiner Gegend verabscheuen die Bauern die Vögel, die ihnen die Saat und das frische Grün von den Feldern fressen. Was immer eine Gans zu sich nehme (und sie frisst beinahe unaufhörlich), brauche, sagen die Ornithologen, nur dreißig bis neunzig Minuten, um den Nahrungstrakt zu durchwandern. Zellulose, den Hauptbestandteil von Pflanzengewebe, können sie kaum verdauen. Und so nutzen sie nur etwa ein Fünftel der aufgenommenen Nahrung. Danach lassen sie ein bis zwei Kilogramm Ausscheidungen zurück, an jedem beliebigen Tag. Man habe «immer jede Menge Wildgänse auf den Feldern und durch den Kot erhöhte Nitratwerte», beklagt sich ein Bauer in einem Roman des Berliner Schriftstellers Jochen Schmidt, «wir müssen Strafen zahlen, obwohl wir gar nicht zu viel düngen.»

«Wer die Gans, eine alte Redensart gedankenlos nachsprechend, ein dummes Geschöpf nennt, hat sie nie beobachtet», heißt es in «Brehms Tierleben». Die Enzyklopädie enthält eine Beschreibung, in der die Wildgans überaus menschliche Züge annimmt. «Einen scharfen Verstand» attestiert ihr der Naturforscher, eine große Treue zur Familie und einen erstaunlichen Mut. Aus solchen Beschreibungen erwuchs offenbar eine Tradition: «Wir haben das Gefühl, dass das Führen von Jungen für den Gansert (Ganter) den Glanzpunkt einer glücklichen Ehe darstellt», heißt es in der Enzyklopädie «Die Vögel Mitteleuropas», verfasst von Magdalena und Oskar Heinroth in den zwanziger Jahren. Den Tod eines Ehepartners könnten die Gänse kaum verkraften. «So eine eheverlassene Gans ruft besonders im Frühjahr Tag und Nacht nach ihrem Seligen.»

Fünfzig Milliarden Vögel soll es auf der Welt geben. Dazu kommen fünfundzwanzig Milliarden Hühner in der industriellen Geflügelhaltung. Die meisten frei lebenden Vögel wird man nie zu Gesicht bekommen. Manche leben im Verborgenen oder sind vor allem nachts unterwegs. Auch deswegen lernte ich erst spät, die heimischen Vögel voneinander zu unterscheiden. Ich wusste zwar, was eine Amsel ist, eine Taube, eine Ente oder eine Gans. Aber die feineren Unterschiede kannte ich nicht. Die Kenntnisse eignete ich mir erst an, als ich mich im Norden niederließ. Mir begegneten die deutschen Namen zusammen mit den schwedischen: Weißwangengans und Saatgans und Blässgans und noch einige andere. Graugänse haben ein grauweißes Gefieder, einen korallenroten Schnabel und blassrote Füße. Saatgänse, die den Graugänsen ähneln, sind kleiner, brauner und dunkler. Die Bekanntschaft hatte Folgen. Denn wenn man die Vögel – die Arten, nicht die einzelnen Tiere – wiedererkennt und wenn man ihre Namen weiß, entsteht eine Vertrautheit, die über das Identifizieren der Merkmale hinausgeht: Graugänse müssen es sein, die über das Dach fliegen. Oder etwa nicht? Glaubt man Gänseforschern wie Bengt Berg oder Konrad Lorenz, wissen die Gänse zuverlässig, dass auf der Terrasse des roten Ziegelbaus immer wieder derselbe Mensch steht, der zu ihnen hinaufschaut.

Die Entfernung zwischen dem Ort, an dem ich lebe, und der Steilküste von Kap Arkona auf Rügen beträgt genau einhundertdrei Kilometer Luftlinie. Dazwischen liegt, ein wenig weiter östlich und erst im Mai 1946 von den sowjetischen Besatzern aufgegeben, die dänische Insel Bornholm. Gänse kümmern sich nicht um Grenzen und Herrschaftsgebiete. Es ist ihnen auch gleichgültig, wenn im Winter russische Öltanker, die in fernen Staaten registriert sind und einer «Schattenflotte» zugerechnet werden, durch das Bornholmsgat ziehen, einen der meistbefahrenen Schifffahrtswege der Welt. Und so wie die Vögel, so manche Menschen: Man sieht sie oft am Strand mit ihren Ferngläsern und Teleobjektiven, auch wenn man solche Apparate gar nicht braucht, um Gänse zu erkennen. In ihren Jackentaschen tragen sie den «Svensson», das Werk des längst pensionierten schwedischen Ornithologen Lars Svensson, das, in viele Sprachen übersetzt, den Experten in ganz Europa als das genaueste und verlässlichste Bestimmungsbuch gilt. Die Vogelbeobachter sehen die Schiffe, sie wissen um die politische Grenze, aber beides interessiert sie nicht.

Hunde sind, wie man sagt, die besten Freunde des Menschen. Über Tausende von Jahren haben sie sich dem Leben ihrer Gebieter angepasst, sind so geworden, wie Menschen sie haben wollten, schauen ihre Halter mit treuen Augen an. Dabei sind Hunde den Menschen in ihrem Verhalten nicht sonderlich ähnlich, aller Anhänglichkeit zum Trotz. Mit Wildgänsen scheint es anders zu sein. Sie sind keine Säugetiere und vom Menschen sehr verschieden, obwohl sie, wenn sie gehen, auf nur zwei Beinen unterwegs sind. Doch seien die Gänse, wie der amerikanische Schriftsteller David Quammen versichert, ein Sinnbild für das Beste, was Menschen erreichen könnten: Sie verkörperten Freiheit, Anmut und Hingabe («liberty, grace, and devotion»), wobei sie die Widersprüche zwischen diesen drei «Prinzipien» mit einer Eleganz überwänden, die den Menschen beschämt zurücklasse. Unzertrennlich gar, heißt es immer wieder, sollen die Gänse sein, auf immer verliebt. Die Behauptung erweist sich, auch darin ein Spiegel menschlicher Sozietät, bei genauerer Prüfung als hemmungslose Übertreibung.

Die Bahnen, die Wildgänse durch die vergangenen hundertfünfzig Jahre zogen, durch die Literatur, die Künste und die Wissenschaften, aber auch durch die Politik, sind so spektakulär, wie der Vogel selbst eher unauffällig ist, trotz seiner Größe und obwohl er lärmt. Dass er bei flüchtigem Hinsehen so gewöhnlich wirkt, dass nichts Buntes oder Skurriles an ihm ist, dass er auf dem Land, wenn er watschelt und dabei mit den Schwanzfedern wackelt, unbeholfen aussieht, war vermutlich eine Voraussetzung für seine Karriere als symbolischer Vogel: «Die Gans mag, neben den Schwan gestellt, freilich nicht eben vortheilhafter erscheinen, als der Esel neben dem Pferde», heißt es um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der «Thierwelt» des Pädagogen Hermann Masius – zu Unrecht, wie ich meine, denn der Schwan gibt auf dem Land kein besseres Bild ab als die Graugans. In der Vertrautheit des Anblicks unterscheidet sich die Gans von den Tieren, denen Alfred Brehm in seiner Enzyklopädie besondere Aufmerksamkeit schenkte: dem Krokodil, dem Ameisenbär oder dem Seepferdchen. Von einem «grauen Heer» wird in einem Fahrtenlied gesungen, das sich, mehr als jedes andere musikalische Werk, bis vor wenigen Jahren als Sehnsuchtslied für marschierende Soldaten und wandernde Jugendgruppen erhielt. Gemeint waren die wilden Gänse, wie sie im Zug in der Dämmerung davonrauschen.

Dieses Buch ist der Wildgans gewidmet, nicht der amerikanischen oder kanadischen, die vor allem der Natur zugehört, sondern der nordeuropäischen oder deutschen Wildgans, die in hohem Maße ein ikonisches Tier ist und eine lange Kulturgeschichte mit sich herumträgt. Sie spielt eine Rolle bei der Bildung von Nationen, sie zieht in den Krieg, sie lehrt Menschen das Fliegen, sie ist bei der Entstehung eines ökologischen Bewusstseins dabei, sie inspiriert die Evolutionsbiologie, macht Geschichte und beflügelt Phantasien der Erlösung. Überall ist die Gans, und wenn in diesem Buch auch andere Vögel vorkommen, etwa Mornellregenpfeifer oder Kraniche, so fliegt sie doch in ihrer Mitte.

Im deutschen Sprachraum tritt die Wildgans in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts in das Bewusstsein der gebildeten Menschen, in Gedichten, vor allem aber als Eintrag in «Brehms Tierleben», der Enzyklopädie zoologischen Wissens, die damals alle geistige Beschäftigung mit Tieren auf eine neue Grundlage stellte. «Brehms Tierleben» wurde von Selma Lagerlöf gelesen, deren Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden» in die Hausbüchereien der «Wandervögel» einzog, aus denen wiederum der Soldat Walter Flex hervorging, der im Ersten Weltkrieg das Gedicht «Wildgänse rauschen durch die Nacht» schrieb. So geht es fort, über Bertolt Brecht und Hannah Arendt bis hin zu Konrad Lorenz und W.G. Sebald. Einer liest den anderen, und die Gans ist stets dabei, bis zum heutigen Tag. Auf diese Weise entsteht, nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern gleichsam auch über diesen, eine Geschichte der jüngeren Zeit. Sie verläuft anders als die Geschichte, die man zu kennen glaubt. Es ist die Geschichte eines Sehnsuchtsvogels.

Erster TeilDie Gans geht auf die Reise

Die Wildgans erhält einen Namen und zieht in die Welt

Im Norden der Halbinsel Jütland, in einem Dorf zwischen Sumpf und Heide, lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Pfarrer namens Steen Steensen Blicher. Er war arm, unglücklich verheiratet und hatte zuletzt zehn Kinder. Stets auf der Suche nach Erwerbsquellen, vernachlässigte er das Amt, versorgte stattdessen eine kleine Landwirtschaft, ging auf die Jagd, schrieb Gedichte, Novellen, Räubergeschichten, Erzählungen und alles andere, was ein Honorar abwarf. Er trank mehr, als er vertrug, worüber man sich, als er alt geworden war, öffentlich lustig machte. Als junger Mann hatte er die «Gesänge des Ossian», vermeintlich keltische Dichtungen aus dem 3. Jahrhundert, ins Dänische übersetzt, er glaubte an den schottischen Schriftsteller Walter Scott und dessen Fähigkeit, eine vergangene Heimat wie ein fernes Land aussehen zu lassen, und verfasste im Jahr 1829 den ersten dänischen Kriminalroman, in dem er vom Mord an einem Landpfarrer auf der jütländischen Heide erzählt. «Das braune Trockenmoor ist mir ein Garten Eden», heißt es in einem seiner Gedichte.

Zum ersten Mal begegnete mir Steen Steensen Blicher, als ich auf dem Himmelberg stand, einem Hügel, nicht weit vom Heimatdorf des Pfarrers entfernt, der mit einer Höhe von hundertsiebenundvierzig Metern über dem Meeresspiegel (der Eiffelturm ist mehr als doppelt so hoch) bis zur Entwicklung genauester Instrumente der Landvermessung im späteren 19. Jahrhundert als die höchste Erhebung Dänemarks galt. Eine Erhebung von so geringer Höhe einen «Himmelberg» zu nennen, hat etwas Komisches. Das Wort scheint in keinem Verhältnis zu stehen zu dem, was es benennt. Aber so ist es nicht. Der Berg ist zwar nicht hoch, doch er erhebt sich aus einer milden, leicht bewegten Landschaft, als wäre er etwas ganz und gar Großartiges. Man blickt auf die kahle Spitze. Oben steht ein Turm. Die Kuppe ist von alten Bäumen gesäumt, so mächtig, als hätten sie dort schon immer gestanden, unten glitzert ein See, auf dem Enten, Schwäne, Gänse schwimmen. Steen Steensen Blicher hatte auf dem Himmelberg Weihefeste ausgerichtet, in denen sich die Beschwörung antiker oder frühzeitlicher Vorbilder mit einem erwachenden dänischen Nationalismus mischte. Ein nach dem Muster eines Runensteins geformtes Denkmal auf einer Lichtung unter den hohen Bäumen erinnert an den Dichter.

Danach las ich Blichers Geschichte «Himmelberg» aus dem Jahr 1833, in der ein nahendes Gewitter dafür sorgt, dass der Erzähler meint, in die Schweizer Alpen versetzt worden zu sein: «In den Wolkenmulden sahen wir die Gletscher, und wenn sich ein vorstehender Kopf neigte, wenn er sank und mit der übrigen Bergkette zusammenschmolz, dann war es eine Lawine, die Häuser und Dörfer in ewigem Schnee begrub.» In der Folge treten eine Wildente, ein Goldregenpfeifer und eine Lerche auf. Erst später wurde mir klar, dass der unglückliche Blicher der erste Ornithologe unter den Poeten gewesen sein muss, ein Pionier in einer Zeit, in der die Dichter zwar Lerchen und Nachtigallen unterschieden, darüber hinaus aber nur wenige Vogelarten. Sicherlich werden auch sie sich über die Wiederkehr der Singvögel im Frühjahr gefreut haben. Aber deren Namen wussten sie kaum.

In der Bildkunst war man längst kundiger. Dort gibt es Pionierwerke der Vogeldarstellung, den «Distelfink» an seiner Kette zum Beispiel, ein Gemälde des Rembrandt-Schülers Carel Fabritius aus dem Jahr 1654. Überhaupt die flämischen Stillleben aus dem 17. Jahrhunderts mit ihren (toten) Vögeln. Oder das Kalenderbuch des englischen Landpfarrers Gilbert White, die «Erkundung von Selborne», erschienen im Jahr der französischen Revolution und ein Inventar der einhundertzwanzig Vogelarten, die in der Umgebung seines Dorfes in der Grafschaft Hampshire lebten. Zu einer populären Bewegung wurde das Interesse für die Vögel indessen erst im frühen 19. Jahrhundert, als die Naturforschung und mit ihr die Literatur zur Bildkunst trat – mit dem Werk «The Birds of America», der ornithologischen Enzyklopädie des Naturforschers John James Audubon mit ihren mehr als vierhundert handkolorierten Abbildungen, veröffentlicht im Jahr 1827, oder mit der ungefähr zur gleichen Zeit entstandenen und ähnlich ausgestatteten «Naturgeschichte der Vögel Deutschlands», verfasst von Johann Andreas Naumann und seinem Sohn Johann Friedrich, zwei Bauern aus Köthen in Anhalt. Plötzlich war da etwas, an das man vorher kaum gedacht hatte, und es trat wie selbstverständlich auf, zumindest im Nachhinein betrachtet. Und das bedeutet: Es war eben nicht selbstverständlich gewesen.

«Trækfuglene» heißt ein schmales Werk Steen Steensen Blichers, erschienen im Jahr 1838, «Die Zugvögel». Der Untertitel lautet: «Ein Naturkonzert». Der Band besteht aus einer Serie von dreißig Gedichten, die jeweils einem Vogel gewidmet sind. Blicher schrieb diese kleinen Werke, wie es heißt, als er mit einer schweren Krankheit daniederlag. Er beginnt mit einem «Präludium», das vom Herbst oder vom nahenden Tod zu handeln scheint: «Die Zeit naht, da ich gehen muss, / Ich höre die Stimme des Winters; / Denn auch ich bin nur unterwegs, / Und habe anderswo eine Heimat.» Das Wort Heimat ist hier metaphysisch zu verstehen, wie in einem bekannten, wenngleich viel später entstandenen Kirchenlied: «Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh / mit mancherlei Beschwerden der ewg’en Heimat zu.»

Das erste von Blichers Vogelgedichten ist dem Goldregenpfeifer («hjejle») gewidmet, das letzte dem Schwan, und wenn auch Storch und Reiher vorkommen, so scheint die Wildgans zu fehlen. Gegenwärtig ist sie trotzdem, nicht nur, weil die Heide eine Landschaft ist, an deren Entstehung und Bewahrung grasende Tiere teilhaben, Schafe vor allem, aber auch wilde Gänse, sondern auch, weil der Gedichtzyklus ihre Nachbarn versammelt: «Raben schreien, Eulen rufen, / Suchen Nahrung, suchen Schutz. / Die Krähe schlägt sich mit der Elster / Laut auf der Scheune hohem First / Und schielt auf das zahme Vieh.»

In den Sprachklängen spielt Blicher mit dem Gesang der jeweiligen Vögel, die Anordnung der Gedichte folgt grob ihrem Erscheinen im Frühjahr, aber die Verse umkreisen nicht nur vogelkundliche Motive: Im Gedicht «Alpenstrandläufer» («ryle») geht es, womöglich gegen die Ehefrau gerichtet, um das Putzen, im «Kiebitz» («viben») um das Zanken, und wenn die «Lerche» («lærke») sich in die Luft schwingt, um an einem hohen Ort flatternd zu verweilen, ist von der Hoffnung die Rede. Bei den dänischen Namen fällt auf, dass viele Wörter einfach, ihre deutschen Entsprechungen aber zusammengesetzt sind, was vielleicht darauf schließen lässt, dass in Dänemark zu dieser Zeit noch keine Naturkundler wirkten, die an einer Feinsystematik der Vögel arbeiteten. Vielleicht aber auch darauf, dass manche meeresnahen Vögel in Dänemark zum populären Grundbestand gehörten, in den deutschen Ländern aber selten waren und darum erst später benannt wurden.

Was ein Goldregenpfeifer ist und was ein Alpenstrandläufer, beschäftigt womöglich den Zoologen, selten aber einen Bauern. Eine wissenschaftliche Neugier muss erwacht sein, um Arten als solche zu begreifen, zu benennen und voneinander unterscheiden zu wollen. Die Namen der Vögel, ihr jeweiliges Aussehen und Verhalten, in aller Genauigkeit beschrieben, sind Projekte einer gesteigerten Wahrnehmung, die zwar spätestens seit Carl von Linné, also seit Mitte des 18. Jahrhunderts, systematisch betrieben, aber durch die überwältigende Menge verschiedener Arten permanent herausgefordert wird. Sie lässt Vögel, die, falls überhaupt, als Nahrung oder Schädlinge (das heißt: als Konkurrenten um die Nahrung) wahrgenommen wurden, aus ihrer Anonymität hervorfliegen. Erst jetzt beginnen sie, für ihre Betrachter zu leben, und erst jetzt fängt man an, sich für ihre Wanderungen zu interessieren – bis dahin mochten sie im Winter irgendwohin verschwunden sein, vielleicht nach Ägypten (wie die Störche), vielleicht in die Tiefen des Meeres (wie die Weißwangengänse), vielleicht in den Schlamm auf dem Grund der Teiche (wie die Schwalben). Es war nicht von Belang. Und erst jetzt vermochten sie zu Gegenständen gefühlvoller Betrachtung zu werden: «Denn auch ich bin nur unterwegs, / Und habe anderswo die Heimat.» Steen Steensen Blicher mochte der Gans kein Gedicht gewidmet haben. Mit diesem Gedanken allerdings beginnt die literarische Karriere der Zugvögel im Allgemeinen sowie der Wildgans im Besonderen.

Fünfzehn Arten von Wildgänsen gibt es. Auch sie sind Zugvögel, und sie leben auf der nördlichen Erdhalbkugel. Viele von ihnen ziehen über Tausende von Kilometern, in jedem Frühling und in jedem Herbst. Wahrgenommen wurden sie die längste Zeit allerdings nur eher beiläufig. Mit Namen tauchten sie außerhalb der Vogelforschung erst auf, als eine zunehmende Verstädterung dafür sorgte, dass manche wilden Tiere zu Wesen der Sehnsucht und des Mitgefühls wurden – im Übrigen ist die gesamte Vogelforschung nicht viel älter. Soweit ich weiß, war der erste deutsche Schriftsteller, der ausdrücklich über Wildgänse schrieb, der Germanist und Lyriker August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Er verkehrte in den Kreisen des Vormärz, war weniger ein Revolutionär denn ein liberaler deutscher Philologe, ein eifriger Nationalist und ein ziviler Feind aller Franzosen. Er verfasste das «Deutschlandlied» und «Alle Vögel sind schon da» sowie eine lange Reihe kleiner Werke, die zu seiner Zeit volkstümlich und dann bald vergessen wurden. «Die wilden Gänse» lautet der Titel des schlichten Gedichts, das in den «Unpolitischen Liedern» aus dem Jahr 1840 enthalten ist:

Ihr wilden Gänse habt es gut,

Ihr ziehet frei und wohlgemuth

Von einem Strand zum andern Strand

Durch’s ganze liebe deutsche Land.

Es stimmt zwar nicht, dass die wilden Gänse durch ganz Deutschland ziehen, und ebenso wenig sind Hoffmann von Fallerslebens «Unpolitische Lieder» unpolitisch. Doch ist die Behauptung in beiden Fällen ein absichtlich begangener Fehler. Denn in der Folge geht es um einen Menschen, der zu Hause bleiben muss und, wenn er es nicht tut, einen Pass benötigt. «Nur in den Lüften sind wir frei.» Wildgänse benötigen keinen Pass, kein Amt kümmert sich um sie. Die Vögel fliegen dahin, jenseits aller staatlichen Ordnungen. Sie nehmen nicht einmal Abschied.

Den Nachtigallen gilt eine eigene Literaturgeschichte. Sie sind Künstlerinnen und insofern das Gegenteil zu den Wildgänsen. Von den Lerchen gibt es auch viel zu erzählen. Warum die wilden Gänse? Warum nicht die Kraniche, nicht die Stare, nicht die Mauersegler, die doch kaum den Boden berühren und wirklich nur «in den Lüften» leben? Zugvögel sind sie alle. Die Gans aber scheint dem Menschen näher zu sein, vielleicht, weil sie größer und schwerer als die Mehrheit der Vögel ist, vielleicht, weil sie, laut rufend, tagsüber und in Scharen über den Köpfen der Menschen hinwegzieht, vielleicht, weil ihr Auftritt (im Unterschied zum Kranich) wenig hermacht, vielleicht, weil es die zahmen Verwandten gibt, die von der Graugans abstammen, die aber zu einem Hof gehören und zum Zweck des späteren Verzehrs gehalten werden. Im nomadischen Leben wie in der Anspruchslosigkeit der Wildgans lag, so scheint es, ein eigenes Versprechen von Freiheit, von Emanzipation, vielleicht sogar von sinnlichem Glück. Wildgänse waren Vögel für Menschen, die meinten, in ihrem Leben an einen falschen Ort, in eine falsche Zeit oder gar in eine falsche Welt geraten zu sein. Hoffmann von Fallersleben hatte mit dem Aufbrechen indessen eigene Erfahrungen gemacht: Die preußische Regierung hatte ihm im Jahr 1842 die Professur in Breslau genommen, seine Pension gestrichen und ihn wenig später des Landes verwiesen. In anderen deutschen Staaten hatte er ebenfalls nicht bleiben dürfen. Sieben Jahre wanderte er durch das Land, ohne irgendwo bleiben zu können. Dann erst durfte er sich niederlassen, zuerst in Neuwied am rechten Rheinufer, dann in Weimar.

Unterdessen zog die Wildgans weiter, in das bekannteste Gedicht Theodor Storms zum Beispiel, des Advokaten aus dem Herzogtum Schleswig, der die deutsche Nordseeküste zu einer literarischen Landschaft machte. «Die Stadt» heißt es, veröffentlicht im Jahr 1852. Storms Heimatort Husum gewidmet, beginnt es mit den Zeilen: «Am grauen Strand, am grauen Meer / Und seitab liegt die Stadt.» Seitab, also jenseits der großen Verkehrswege, dort, wo nicht viele Menschen leben, dort, wo das Wetter schlecht, das Vergnügen klein und die Arbeit hart ist. Danach dauert es nicht lange, bis das Tier des Nordens auftritt: «Die Wandergans mit hartem Schrei / Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei.» Tatsächlich fliegen die Gänse auf ihren großen Zügen auch durch die Nacht. Wenn sie nicht ziehen, liegen sie in der Dunkelheit auf dem Wasser und schnattern, vom späten Abend bis zum frühen Morgen. Seitab liegt nicht nur die Stadt, seitab lebt auch die Wildgans, in Wasserlandschaften, die man für die Literatur und die Kunst erst entdecken musste, bevor man sie mit Vögeln füllen konnte.

Ungefähr zur selben Zeit, als Theodor Storm sein Gedicht auf die Heimatstadt schrieb und Nordfriesland zu einer poetischen Landschaft erklärte, kurz vor der Zeit, als die Enzyklopädie «Brehms Tierleben» in die deutschen Wohnungen einzog, mit sechs, zehn oder mehr Bänden, als das Haustier beliebt und das Plüschtier in den Kinderzimmern heimisch wurde, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts also, begann das Interesse an den Fabeltieren, die symbolisch für Menschen standen, zu verblassen. Stattdessen wurden Tiere zu mehr oder minder eigenständigen Wesen, die vielleicht einige Eigenschaften mit den Menschen teilten, darüber hinaus aber ihr eigenes Leben führten. Manche von ihnen wurden zu «Seelenführern», wie der rumänische Religionshistoriker Mircea Eliade die Vermittler zwischen der Welt und einem Jenseits nannte, zu Trägern besonderer Fähigkeiten oder Kenntnisse, die den Menschen als Maß und Vorbild dienen konnten. Die Gänse zählten offenbar dazu, und das umso mehr, als sie gern zu Zeiten dahinziehen, in denen das Tageslicht schwindet oder gar schon erloschen ist.

Ein Gedicht gibt es, in dem die Verehrung der Wildgans als eines Seelentiers der Melancholie in beispielhafter Form festgehalten wurde. Der französische Schriftsteller Guy de Maupassant, weniger als Lyriker denn als Autor von Novellen sowie des Romans «Bel Ami» bekannt, schrieb im Jahr 1880 «Les oies sauvages», «Die Wildgänse». Es beginnt mit der Beschreibung einer flachen Winterlandschaft, es ist wahrscheinlich die Normandie, über die plötzlich und brausend ein «wilder Zug» hinwegfliegt:

Der Führer jener Pilgerschar der Luft,

Der über Meer und Wüste, viele Meilen

Sie leitend führet, ab und zu sie ruft,

In ihrem wilden Flug sich zu beeilen.

Und wie ein Band zieht sich die Karawane,

In wilder Hast durchschwirret sie den Äther,

In ihrem Fluge gleichend einem Schwane.

Eine Schar Wildgänse zieht, laut rufend, unerreichbar und unbeirrbar, über eine karge Gegend, während ein zerlumpter Knabe auf der Erde eine Gruppe zahmer Gänse vor sich her treibt. Die plumpen Vögel recken die Hälse, «heben traurig wohl die eignen Flügel», während sie dahinwatscheln. Eine Sehnsucht glüht auf, doch nur für einen Augenblick. Dann ist der Moment vorbei, die zahmen Gänse lassen die Flügel «kraftlos wieder sinken», und von der Freiheit bleibt nicht einmal mehr eine Hoffnung. Viele Erzählungen Maupassants sind einander ähnlich. Sie beginnen mit einem weiten Blick und treiben dann in schnellen Schritten einem Punkt entgegen, an dem sich die Geschichte entscheidet. So ist es auch in diesem Fall: «Verwirrt gehen sie den alten Gänsemarsch, / Und mit Verzweiflungsschrein sie nur erwidern / Den Mahnruf von den freien, wilden Brüdern.» Die Gefangenschaft ist der zahmen Gänse unerbittliches Schicksal, und so wird es bleiben bis zu ihrer Schlachtung. Immer wieder erscheint, wenn von Wildgänsen gedichtet wird, dieses Motiv: dass sie über eine Schar zahmer Artgenossen hinwegfliegen, dass diese die Hälse recken und zu flattern beginnen, woraus dann nichts wird. Es fehlt an Mut, an Kraft, und wahrscheinlich sind die Flügel beschnitten.

«Und ich möchte auffliegen, / Mit den Zugvögeln fort», heißt es in einem Gedicht Else Lasker-Schülers aus dem Jahr 1917. Die Wildgans schlägt mit den Flügeln, bevor es aufwärts geht – fort, weg aus der Stadt, aus der Gesellschaft, aus der Geschichte. Vielleicht auf den nächsten Acker, auf dem Wintersaat sprießt, vielleicht nur auf das nächste Wasser, dorthin, wo der Fuchs nicht hinkommt, vielleicht aber auch weit weg, so weit, dass niemand dorthin zu folgen vermag. «Wie es wohl ist, eine Gans unterm windigen Himmel zu sein? Die Erde unter sich zu lassen?», fragt sich, der Schriftstellerin und Ornithologin Ilona Jerger zufolge, der Vogelforscher Konrad Lorenz im September 1938, während er an einem Seitenarm der Donau in der Nähe Wiens die Tiere beobachtet: «Ich stehe einsam auf dem Boden herum und würde so gerne mitreisen.» Unter denen, die bleiben, wo sie sind, mag sich das Gefühl ausbreiten, sie stünden auf einer Art stillgelegtem Bahnhof, von wo sie den vorbeifahrenden Zügen zusehen müssten.

Wildgänse führen, wie man zu wissen glaubt, ein Leben, das zwar von Familiensinn und Treue geprägt ist, aber wenig von der befriedeten Häuslichkeit hat, zu der sich die Angelegenheiten eines Landes oder einer Landschaft idealerweise ordnen lassen. Selbstverständlich kannte man die Tiere von alters her. Anlass zum Nachdenken, oder besser gesagt: Sinnbilder der Ort- und Heimatlosigkeit wurden sie erst in der sogenannten Neuzeit. «Wild Geese» hatte man die meist mittellosen irischen Adligen genannt, die sich zwischen dem späten 16. Jahrhundert und den napoleonischen Kriegen in kontinentaleuropäischen Armeen verdingt hatten. Als sie aber dreihundert Jahre später in einem Gedicht auftraten, in dem der irische Schriftsteller W.B. Yeats an die Opfer der Kämpfe um die Unabhängigkeit des Landes erinnerte, waren sie zu überzeitlichen Symbolvögeln geworden. «September 1913» lautet der Titel des kleinen Werks. Darin heißt es: «War’s das, wofür die Wildgänse einst / Die Schwingen über Fluten schlugen.» Wenn Wildgänse auffliegen, kann man gewiss sein, dass die Welt in Unruhe geraten ist, und wenn man auch mit ihrer Wiederkehr rechnet, so weiß man letztlich nicht, ob sie auf ihrem Zug nicht, zu Tode erschöpft, zu Boden sinken, ob sie gegen eine Elektrizitätsleitung fliegen, ob sie vom Fuchs geholt, abgeschossen oder einfach nur verweht werden.

Die Jahrzehnte gehen dahin, die politischen Verhältnisse ändern sich, die Landschaften auch, die Wildgans aber fliegt immer noch vorbei: In den späten siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts besuchte der Schriftsteller Bruce Chatwin, ein Mann, der das Nomadentum zum Lebensprinzip nicht nur seiner selbst, sondern möglichst vieler Menschen machen wollte, den Zoologen Konrad Lorenz in dessen Haus in Altenberg an der Donau. Um den Lesern dessen Hinwendung zu den Wildgänsen plausibel zu machen, schilderte Chatwin die menschlichen Züge der Vögel: «Gänse sind monogam. Sie verlieben sich und bleiben verliebt. Sie vollziehen endlose Balzrituale, die mit einer ‹Zeremonie des Paarungsnachspiels› enden. Die Ganter reagieren ihren Aggressionstrieb in Kämpfen ab, aus denen eine Rangordnung beim Brüten resultiert. Besiegte Rivalen gehen einsam davon, werden erst ‹depressiv› oder ‹unfallanfällig›. Manchmal verführt ein Ganter das Weibchen eines anderen, und dann kommt es zur Scheidung. Die niederen Gänse sehen zu den Älteren und Überlegeneren auf und stehen als Beobachter dabei, wenn die Aristokraten kämpfen. Die gesamte Gänsekolonie wird von Kampfgeist erfasst, wenn sie einer äußeren Bedrohung ausgesetzt ist.» Dass Gänse ihren jeweiligen Gatten unbedingt verbunden bleiben, passt zwar zur landläufigen Moral, wurde aber schon von Konrad Lorenz für ein Gerücht gehalten. Dass die Balzrituale der Gänse kompliziert sind, ist hingegen unbestritten – ihre Schwierigkeit ist, wie Lorenz später erklärte, eine Folge der freien Gattenwahl. Dass sie «endlos» seien, wird dagegen von den Fachleuten für das Gänsewesen dementiert: Die Rituale würden hastig vollzogen, weil die Vögel den ganzen hellen Tag fürs Fressen brauchen.

Wildgänse sind nomadische Tiere. Das heißt nicht, dass sie frei herumschweifen. Sie sind keine Touristen, es steht ihnen der Sinn weder nach Abwechslung noch nach Neuem. Sie führen aus, was in ihnen ist. Wie die meisten Nomaden folgen sie Routen. Sie ziehen zwischen festen Plätzen hin und her, zwischen dem Ort, an dem sie nisten, und jenem, an dem sie überwintern. Sie bleiben, stets nur für kurze Zeit, auf Plätzen, an denen sie Nahrung finden, an denen sie brüten, an denen sie sich mausern und sich Fett anfressen. Und wenn Nomaden, die menschlichen mehr als die tierischen, ein gelobtes Land kennen, besteht dieses nicht aus einem utopischen Ort, der jenseits aller Zeit in einem fernen Land liegt. Oft ist es der Platz, an dem die Ahnen begraben sind – begraben, nicht geboren, sodass die Geschichte der Nomaden niemals einen Anfang hat, sondern immer schon so war, wie sie in jedem beliebigen Augenblick erscheint, als eine unaufhörliche Bewegung.

Manchmal lassen sich Zugvögel auf ihren Wanderungen irgendwo nieder, für ein paar Tage oder Wochen, weil die Entfernungen groß sind, oder weil sie schlechtem Wetter ausweichen müssen oder in die falsche Gegend geblasen wurden. Wie sie sich dabei orientieren, ob an den Sternen, am Stand der Sonne, an Magnetfeldern oder woran auch immer, ist zwar mittlerweile im Prinzip bekannt, lässt sich aber, weil mehrere Techniken der Orientierung in unterschiedlicher Funktion und Gewichtung ineinandergreifen, kaum im Detail erfassen. Gewöhnlich rettet man sich, indem man die möglichen Arten der Orientierung einfach aufzählt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubten manche Experten, es gebe Vögel, die über telepathische Fähigkeiten verfügten (erkennbar vor allem in den Schwärmen). Sie entsprächen dem Senden und Empfangen von Radiowellen. Nie wurde allerdings erklärt, wie diese Übertragung hätte stattfinden, geschweige denn, worin die Gedanken hätten bestehen sollen.

Die Wanderungen der Vögel, erklärte der englische Ornithologe Alfred Newton in seiner monumentalen, zwischen 1893 und 1896 erschienenen Enzyklopädie «Dictionary of Birds», seien «das größte Geheimnis des gesamten Tierreichs – ein Geheimnis, das von einem modernen Wissenschaftler nicht besser erklärt werden kann als von einem schlichten Wilden oder dem Dichter oder Propheten der Antike». Kurz danach begann Hans Christian Cornelius Mortensen, ein Lateinlehrer im jütländischen Viborg, knapp fünfzig Kilometer vom früheren Wohnsitz des Landpfarrers Steen Steensen Blicher entfernt, Vögel individuell zu kennzeichnen, um ihre Wanderungen verfolgen zu können. Versuche solcher Art hatte es schon vorher gegeben, Mortensen aber betrieb sie zum ersten Mal systematisch. Im Jahr 1899 begann er, Aluminiumringe an den Beinen von Staren zu befestigen, die jeweils mit einer Nummer und einer Adresse versehen waren. Später kamen Störche, Reiher, Enten und auch Gänse hinzu. Unter seiner Leitung entstand bald ein Netz von Stationen zur Beobachtung von Vögeln, in Rossitten auf der Kurischen Nehrung, auf Helgoland, in London und in Bern. Um das Jahr 1930 war zumindest ganz Westeuropa auf diese Art erschlossen. Spätestens seit dieser Zeit weiß man, wohin die Gänse im Herbst fliegen. Falls sie sich nicht verfliegen.