Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

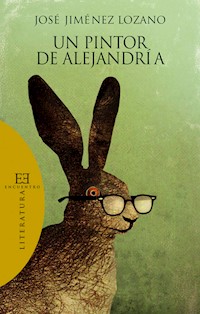

- Herausgeber: Ediciones Encuentro

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: ENSAYOS

- Sprache: Spanisch

"---¿Y ese es el Ángel de la Guarda, tío Pedro? Y nos contestó que era algo así, pero que se llamaba el Ángel de la Historia, y un día le había visto él sentado y llorando, tapándose la cara con las manos, y aunque él, tío Pedro, se había acercado para consolarle, el Ángel le dijo que no podía, porque se había roto el eje del mundo y no podía arreglarse. ---¡Con lo bonita que era la esfera aquella que era la tierra entera y se la podía hacer girar con un dedo! ¿Os acordáis? Nosotros dijimos que sí, pero que no habíamos visto nunca un Ángel llorando junto a ella. ---Tampoco habéis visto lo enrojecida de sangre que está esa esfera en algunas partes. Ni Dios quiera que la veáis nunca, y no podáis ver partido el eje del mundo, ni al Ángel desconsolado".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A los lectores

Esta colección está dirigida a aquellos lectores curiosos y atrevidos que anhelen encontrar una historia hermosa, un drama que revele algo de nosotros mismos o una percepción más aguda del misterio del hombre y del universo. Quien abre un libro espera que se le descubra algo más sobre el mundo y sobre su posición en él. De otro modo sería incomprensible que siguiésemos acercándonos a los libros, cuando la lectura es uno de los gestos del hombre más gratuitos e innecesarios. Como decía Flannery O’Connor, una buena pieza literaria lo es porque tras su lectura notamos que nos ha sucedido algo.

La colección Literatura de Ediciones Encuentro ofrece obras que permitan sentir con mayor urgencia el anhelo de un significado y la experiencia de la belleza. Textos en los que la razón se abre y el afecto se conmueve. Piezas teatrales, poemas, narraciones y ensayos en los que andar por otros mundos, abrazar otras vidas, espiar la hermosura de las cosas, y participar en la experiencia dramática que despierta un hecho escandaloso en la historia, el de Dios hecho hombre.

Guadalupe Arbona Abascal

Directora de la colección Literatura

José Jiménez Lozano

RETORNO DE UN CRUZADO

Posfacio deGuadalupe Arbona Abascal

© 2013

José Jiménez Lozano

y

Ediciones Encuentro, S. A., Madrid

Diseño de la cubierta:

o3, s.l. —www.o3com.com

ISBN DIGITAL: 978-84-9055-241-4

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa

y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro

Ramírez de Arellano, 17-10.a—28043 Madrid

Tel. 902 999 689

www.ediciones-encuentro.es

«Debemos recordar ante todo, como punto esencial, un hecho simple y evidente: que en aquella época el hombre era aún ‘medida de todas las cosas’».

(Las Cruzadas,Zoé Oldenbourg)

«El gran impacto que nos causan las épocas pasadas y las fuerzas que se manifestaban no proviene de la afinidad que ellas podrían tener con nosotros, sino de su ‘ingenuidad’; es decir, de su tranquila seguridad de tener razón».

(Juicio sobre la historia y los historiadores,

Jakob Burckhardt)

I Historias de tíopedro

Era al tío Pedro, el hermano de nuestra madre y de muestra tía Lisa, a quien mi hermana Lisa y yo habíamos oído contar cosas de la guerra, desde cuando llegó a casa al final de ella, sano y salvo como suele decirse, pero ya roído del mal que le llevó a la tumba unos años después, cuando andaba acabando la treintena. Aunque, según los médicos y los repetidos análisis clínicos que no encontraban ningún desarreglo en la armonía y fortaleza del cuerpo, no era ningún mal determinado el que tenía tío Pedro, y tampoco era una melancolía o desgana de vivir, sino que ya no acertaba a hacerlo, como si hubiera probado de antemano cada bocado de este mundo, supiera a qué sabía y no encontrara ya razón para volver a probar, ni mordisquear siquiera, ninguna cosa más por la cual tuviera todavía que levantarse de la cama, o salir de la casa y de su huerto o jardín.

—Es que ya no es mi tiempo —decía—. ¿Acaso en agosto hay ahora haces de oro en las eras, y en febrero hojuelas? ¿Se oye acaso ahora el Ángelus de la mañana, del mediodía y del atardecer, que nos recordaba que el mundo y nosotros íbamos a algún sitio, y podíamos pisar fuerte en el camino?

Pero ¿qué podríamos contestarle nosotros? Nada, no sabíamos qué decir, y preguntábamos:

—¿Y ése es el Ángel de la Guarda, tío Pedro?

Y nos contestó que era algo así, pero que se llamaba el Ángel de la Historia, y un día le había visto él sentado y llorando, tapándose la cara con las manos, y aunque él, tío Pedro, se había acercado para consolarle, el Ángel le dijo que no podía, porque se había roto el eje del mundo y no podía arreglarse.

—¡Con lo bonita que era la esfera aquella que era la tierra entera y se la podía hacer girar con un dedo! ¿Os acordáis?

Nosotros dijimos que sí, pero que no habíamos visto nunca a un Ángel llorando junto a ella.

—Tampoco habéis visto lo enrojecida de sangre que está esa esfera en algunas partes. Ni Dios quiera que la veáis nunca, y no podáis ver partido el eje del mundo, ni al Ángel desconsolado.

Pero, al principio sobre todo, no le entendíamos muchas cosas a tío Pedro, y entonces nos poníamos a jugar al escondite o a las canicas, o a contar las estrellas más grandes y relucientes por las noches, o a jugar con lo que tomáramos como juguete; pero aquellas cosas nos quedaban dentro y luego, a lo mejor, las entendíamos. Aunque no sabíamos cuándo era «luego» y «más tarde» o «más adelante» que tío Pedro decía, y a lo mejor lo decía porque durante mucho tiempo no le habíamos visto y a lo mejor creía que pronto no le volveríamos a ver, según nos daban que pensar, a tía Lisa y a nosotros, las cosas que decía mamá, como si tío Pedro se fuese a ir a otra guerra o quién sabía dónde, porque todas eran preguntas, interpretaciones y comentarios, como cuando llegó desde el frente y luego le sacaron de la cárcel donde estuvo detenido al final de esa guerra, y también cuando se fue y volvió de otra guerra más lejana. Pero realmente, hasta cuando estuvo muy enfermo y parecía que iba a morir, siempre mostró de todas formas sus deseos de vivir como si nada le hubiera ocurrido en especial y acabase de llegar al mundo, y luego explicaba lo que verdaderamente le había sucedido:

—No me ha pasado nada. Es que ya no es mi tiempo, y a veces quiero irme —repetía.

—¿Y por qué no iba a ser su tiempo? —nos decíamos por lo bajo Lisa y yo.

Pero no preguntábamos.

Cuando la guerra estalló en España entera, tío Pedro fue enrolado en una unidad militar que estuvo dando vueltas e idas y venidas desde la Ceca a la Meca, y al final fue destinada bastante cerca del pueblo donde vivieron los abuelos, los padres de su madre, y luego fue nuestra casa. De manera que fue él quien llegó el primero a aquella casa, y en mucho tiempo también el único, porque nuestra madre y tía Lisa, su hermana, se habían quedado en Madrid con mi hermana Lisa y conmigo, y sin saber él de nosotros ni nosotros de él estuvimos como dos años o más tiempo todavía, y nos dijeron luego que, un día, su hermana, nuestra tía Lisa, se había presentado allí en aquel frente muerto, donde estaba tío Pedro a finales del invierno último, para asegurarle que, a ellos, no les había ocurrido nada en Madrid, aunque ninguno podía explicarse cómo mamá y Lisa mi hermana y tía Lisa habían podido pervivir hasta sin caer enfermas, y pese a que a veces las faltara comida; y, sin embargo, eso era lo que había sucedido. Pero de él, de tío Pedro, se oyó un día que le habían declarado enemigo del pueblo, porque entonces había muchos enemigos de todo y de todos, que se llamaban enemigos del pueblo o de la paz o de la patria, y ya le estaban buscando, y más pronto o más tarde aquella calma o paz chicha de frente muerto, en el que tío Pedro estaba enredado, podía recalentarse y darían con él unos u otros; de manera que alguien tenía que ir a advertirle y, si podía, ayudarle para que se escondiera o se refugiara en un consulado o embajada, o en cualquiera otra clase de representación diplomática o comercial que pudiera sacarle del país, aunque fuera en un barril de sardinas arenques, o en un tren de carbón o de ganado mismo para el matadero, pero de cuyo vagón se pudiera saltar a tiempo, y no se quedase atrapado según estaba ahora, como en una ratonera. Porque aquí dentro de España todo era como una gran trampa o liga de cazar personas, y, como poco, aunque te escapases de ellas y de la muerte, te sacaban a tiras la carne viva del cuerpo y la del alma.

Un día, estando él recién llegado a aquel frente muerto, habían venido los del comité del pueblo a la puerta de nuestra casa a la que a tío Pedro le habían llevado a vivir precisamente como médico, porque le habían nombrado para ese oficio y menester en el pequeño destacamento y para todos los habitantes de aquellos pueblos, y, cuando él les había asegurado que tenía los cursos de la carrera pero no tenía el título de médico, se le habían echado a reír en la cara, porque lo que ellos querían no era un título, sino alguien que supiera curar a un herido de guerra o de reyerta de taberna o calle, o de la enfermedad que tuviese, y eso lo había demostrado ya desde el primer momento en que había llegado destinado allí. Así que le llamaban «Lodares el estudiante», y les parecía el mejor médico del mundo.

Y, un día de tantos, luego, cuando ya llevaba allí bastante tiempo, y estaba curando a unos heridos que tenía instalados en una habitación del segundo piso, le llamaron a voces desde la puerta de la calle, bajó rápidamente y comprobó que se trataba de que le traían otro herido más y, viendo su estado, decidió llevarle en el coche que hacía de ambulancia hasta el puesto de socorro militar más cercano, en cuanto él le hiciese una primera cura; pero «el Responsable» o mayor autoridad civil y militar, como comisario político del contorno que era, dispuso que, si el herido no estaba grave según parecía, podía dejarle también en la casa a su cuidado; y esta vez podía llamar, para ayudarle, a un par de compañeras de entre las artistas de teatro que llevaban por allí, en el pueblo y sus alrededores, cuatro o seis días. Y así se hizo, y se encontró con buena sorpresa tío Pedro, cuando se percató de que entre aquellas actrices andariegas estaba Lisa; aunque, al reconocerse, se obligaron el uno al otro, en su primera mirada, a aparecer ante los demás como desconocidos.

Luego le dijeron que Lisa había llegado hasta allí, arrimándose a unos estudiantes titiriteros o comediantes que hacían teatro por estas tierras, como lo habían hecho en la Sierra de Madrid hacía algunos años; y ella se había presentado como una actriz de una familia de actores ambulantes por los pueblos. Y ahora era ayudante de la directora, y se la había encomendado copiar las adaptaciones de las obras de teatro que un comisario especial realizaba para la educación política del pueblo, de manera que, como en una obra que iban a representar salía una sepultura de mármol en la que estaba uno de los dos amantes cuyo amor habían impedido sus familias, el adaptador de la obra explicaba a Lisa y a sus compañeros que, antes de aquella guerra y desde siempre, se hacían estos sepulcros y, aunque no pusieran estatuas, lo que sí hacían siempre los señores que tenían dineros era registrar e inscribir, junto a los nombres de los muertos y sus títulos, también la propiedad de aquel terreno de los señores para toda la vida de los vivos, y sobre las tumbas de tierra de los pobres nada se escribía, sino su nombre, que se ponía en una cruz de hierro o de palo y la escritura se borraba enseguida, porque era para toda la muerte de los muertos pobres.

Y que, desde luego, lo que hacía falta en este país eran terrenos comunales para tumbas iguales, y que no sólo había que enterrar cadáveres sino descubrir o desenterrar vidas enteras, que a veces tenían tesoros escondidos, y casi siempre estaban más en las tumbas que en las vidas, si se sabía escarbar como debía escarbarse en las tumbas y en las vidas.

De repente pareció a todos que el estudiante Lodares había empalidecido entonces, y las mujeres de los títeres le preguntaron por qué. ¿Acaso no había visto la guerra y todavía le daban miedo los muertos? Pero él contestó que no, y que, aunque en esta comarca no había sonado un tiro y no se había visto un muerto, sí había visto montones de cadáveres antiguos, que, en medio de la paz y la tranquilidad, eran solamente cadáveres, y no, como en la lucha, que son como el mobiliario de ella y la sombra de cada uno de los que combaten. Era un descubrimiento que había hecho.

—Él —siguió diciendo tío Pedro— había visto representar comedias en las que era el encargado de tirar de unas cuerdas, atadas como a marionetas a unas calaveras y a los otros huesos, sacados del sepulcro de un hidalgo y sus mujeres o hijos e hijas, que ya tenían trescientos años, para que girando sobre tornillos se riesen, o sus dientes castañeteasen de miedo si eso entraba en la comedia. Y, si no hubiera visto y oído arrastrar por el suelo esas calaveras para llevarlas de un lugar a otro en el que se necesitaban, nunca jamás podría haberme ni imaginado el sonido que hacen las cabezas huecas de los españoles, al rodar sobre el empedrado de la plaza o en las losas de la iglesia donde se representaban los títeres o las comedias.

Hizo un silencio, y preguntó a aquella desconocida artista de teatro popular que él sabía muy bien quién era:

—¿Y tú?

Pero ella no le contestó nada entonces, y sólo cuando estuvieron a solas le dijo:

—Yo he besado en la frente a un muerto, que ni sabíamos cómo se llamaba sino «El Héroe» solamente, al que le habían matado en el frente, y una tarde de noviembre, con el sol ya caído entre nubarrones de sangre, todas las gentes del pueblo, y los chicos y las chicas de los institutos y las escuelas, con sus profesores y maestros, fuimos a ofrecerle rosas rojas y a darle un beso en la frente, antes de llevarle al cementerio, y era como si besaras mármol, hierro frío, o el brocal del pozo helado, en el mes de enero.

—¿Y tú adónde ibas viendo arrastrar calaveras como calabazas huecas, como hacen los mejicanos el día de los muertos? —preguntó otra de las artistas.

—Pero yo no la pude contestar muy a derechas —nos explicó luego tío Pedro—, porque nosotros no íbamos a ninguna parte con las calaveras, sino al lugar donde habían mandado amontonarlas. Y luego estaban los que las arreglaban, las hacían un cuerpo de palo y las ponían los vestidos de los personajes que querían representar, y que casi siempre eran el cura y los novios en una boda, porque ésta era una representación que gustaba mucho.

Aunque decía también que había representaciones de entierros con cura y cantores de responsos burlescos y, al final de éstos, venían los machacadores de calaveras y otros huesos descoyuntados a triturarlos con un azadón o un apisonador de piedras en las calles y los caminos; porque tal era el final de la diversión de cada día: la de los chicos y la de los grandes.

Y luego nos decía a nosotros:

—Como si todos hubieran leído el Tratado de oración del Padre Granada y estuvieran representando la escena del enterrador apisonando tierra y machacando con la azada una calavera que podía ser la de Alejandro el Grande, según decía el libro. Y ¿os acordáis cuando nos lo leía la abuela? —dijo tío Pedro a Lisa y a mamá un día.

—¡Déjalo, déjalo! No nos recuerdes esas cosas, aunque entonces nos parecían como un cuento muy bonito, porque nos parecía que no eran, ni podían ser verdad. Pero no se lo contarás a los niños ¿verdad? —dice tío Pedro que le previno mamá.

Pero tío Pedro respondió tan tranquilo que ya nos había leído él ese pasaje, y que no nos iba a pasar nada porque supiéramos que Alejandro el Grande tenía una calavera, y menos en un país como éste, donde siempre se veían tantas, pintadas en los cuadros de los santos y hasta en una chapa en los palos de la conducción eléctrica. Y nos dijo luego, a nosotros, que, no sólo un día ni dos sino muchos, tenía que hacer ver a los que estaban o habían estado con tanto ahínco y esperanzas metidos hasta las cejas en aquellos infiernos de la guerra que con esta máquina de hacer muertos en ella, y luego la de hacer morir de nuevo a los muertos, España se iba haciendo cada vez más negra, triste y espaciosa, y llena de corrales como grandes hueseras, como si fuera el gran osario del mundo, y que, si nuestros esqueletos fueran de marfil como los colmillos de los elefantes, tendríamos de nuevo un Imperio y volveríamos a ser los dueños absolutos del mundo, y mucho más ricos que entonces.

—El pueblo tendría más dinero que todos los Bancos del mundo juntos, querrás decir, compañero —había concluido un miliciano de todo lo que tío Pedro había dicho.

Y él había añadido entonces:

—El pueblo tendría un Imperio, quise decir naturalmente, compañero. Eso ni hace falta preguntarlo. Pero ¡figúrate tú la cantidad de marfil que habría para hacer cucharas y palillos de dientes y, además, exportar al extranjero, después de esta guerra! Pues eso es lo que harán un día los talentos españoles.

Porque se decía tanto y en todas partes esto de los talentos españoles que parecía que sobraban en uno y otro bando, y luego se repartían en las conversaciones y gustaba mucho, pero sin que a nadie le hiciera especial mención el asunto, como si estuviera convencido de antemano de que en España, ni en la paz ni en la guerra, no significaban nada ni servían para nada esos talentos.

Lisa y sus compañeros estuvieron allí pocos días, pero durante ellos tío Pedro pudo hablarla a solas, dando a entender a los demás que se habían hecho novios, o hasta que eran amantes que se habían reencontrado, y Lisa le explicó el plan que tenía para que él se pasase al otro lado, aunque no con ella, porque Lisa no nos podía dejar solos tanto tiempo a mamá y a la pequeña Lisa y a mí, allí en Madrid. Pero, en cuanto el plan que traía comenzase a funcionar, volvería ella allí rápidamente para también hacer otro plan para sobrevivir más adelante, que era mucho más difícil.

Porque el plan para tío Pedro era simple y perfecto, y no tenía complicación ninguna; consistía en pasar de mano en mano, de cómplices seguros a cómplices seguros, todos ellos comprados, no por las simpatías o los fanatismos políticos, sino con dineros contantes y sonantes y con la promesa garantizada de más dineros, en cuanto se realizara el pase hasta dar en la otra zona; y, naturalmente, por el atajo mismo por el que transitaban lasrecomendaciones y salvoconductos para pasar al otro bando las patatas, el chocolate, el tabaco y las chicas del burdel.

—Pero ¿es que no está controlado ese atajo? —preguntó tío Pedro.

—No hay poder que controle mil atajos, y a cada hora nuevos. Precisamente por eso, todo es tan seguro —dijo Lisa.

El guía de la zona donde se encontraban era un miliciano, antiguo mozo de botica y traficante en lo que saliese y se terciara, y había llevado años enteros pasando ilegalmente mercancías en el Pirineo, y este oficio de «guía de paso», como le habían llamado y le llamaban, le parecía el mejor del mundo y siempre había dicho que no lo cambiaría por nada; y el guía de la otra zona había sido un viajante de comercio y también aprendiz y oficial con un maestro platero, cuñado de aquel mozo de botica, con el que llevaba años negociando, primero entre la frontera aragonesa y catalana con Francia y luego entre los dos bandos allí donde hubiese una raya entre ellos, cualquier cosa que necesitasen o de la que tuviesen capricho los unos y los otros. Ellos dos se atenían a una sola condición, que era la de que aquellos con los que hacían los tratos y el negocio no abrieran la boca sino el bolsillo, y no para sacar de él dineros, sino oro o plata, piedras preciosas o marfil, que en cuanto se hacía sentir el miedo a la muerte, corrían por ahí a chorros en los mercadillos a escondidas, y también se encontraban en las iglesias y los cementerios, que nunca podría haberse imaginado nadie que hubiera tantos tesoros entre los santos ni tampoco enterrados con los muertos. Así que nada de vales de un comité del Ribagorza ni billetes de Madrid o de Burgos. Al menos de momento. Aunque, vistas las cosas como iban, algunas veces convenía pedir billetes de Burgos, como aconsejaba otro cuñado de ellos que tenía buenas agarraderas en todas partes, y se le enganchaban los dineros en los dedos, y los olía aunque estuviesen en un pozo como otros adivinan los tesoros que dicen que se encuentran en los mares más profundos.

Pero luego tío Pedro y quienes con él se pasaron comprendieron que aquellos cuñados y concuñados eran individuos que hacían muy bien el papel de chalanes, y lo eran; pero sólo lo eran como mano de obra servil y barata de un tercero, muy por encima de ellos y cuyo nombre se desconocía, y solamente se sabía que vivía en Francia y pasaba cada día la frontera por todos los pasos posibles, y a veces inimaginables, para llevar de cerca el control del negocio de sus cachicanes y hasta de sus comisarios y fabricantes de salvoconductos, en este paso y otros muchos, porque las guerras levantan fronteras de acero, pero los ratones y los Grandes Jefes de estas tribus de los pases y de la noche saben muy bien los rodeos que se necesitan dar. Y había rumores de que este Gran Jefe de sus mandados de uno y otro bando, y que siempre ganaría, ganase quien ganase la guerra, no era ni español siquiera. Aunque tampoco era, desde luego, como los extranjeros que habían venido a la guerra de España fascinados como pájaro por serpiente, o como persiguiendo a una Perseida, o a blanquear sus huesos en esta tierra prometida. O como enviados a perder la guerra como todos los españoles de un lado y del otro la iban a perder, según predecía todos los días la santera de aquella ermitilla que recientemente habían arrasado como casi siempre y porque sí, y tío Pedro recordaba tantas veces porque debió de impresionarle lo que allí había sucedido.

Habían respetado el edificio, pero por dentro se habían dedicado a dejar las cuatro paredes lisas y blancas, en las que solamente quedaba una señal de un blancor más vivo que el del muro que guardaba la silueta de una cruz, o de un retablillo o un cuadro colgados, y luego había un montón no muy grande de maderas y escayolas en medio de aquella iglesita, y unos dos o tres bancos y reclinatorios medio astillados. Y, cuando tío Pedro se dirigió allí a los gritos de la santera, llegó a ver todavía cómo uno de los que habían provocado el destrozo, y que llamaban «el Indio», perseguía a aquella mujer hasta que la dio alcance y la arrancó del seno la cabeza hermosísima de una virgencita gótica, que cayó al suelo y a la que aquel hombre comenzó a dar puntapiés como a un balón para evitar que la mujer volviera a recogerla, y entonces tío Pedro le dijo:

—¿Es que necesitas destruir todo a tu paso? ¿También esta hermosura?

—Sí —dijo él secamente.

Tío Pedro recogió del suelo aquel maravilloso rostro, y dijo:

—Ni sabes lo que haces. ¿No ves lo hermosa que es? Por la belleza de Helena hicieron la guerra los griegos, y tú sólo sabes dar patadas, compañero.

—Pues ya me lo explicarás tú, y muy bien explicado, lo de esa guerra que se hizo por una mujer, y otras muchas cosas que tienes que explicar, porque a veces parece que es que te estás riendo de todo. Aunque yo te haya defendido siempre, siquiera sea por el remiendo que me hiciste en el estómago cuando me hirieron.

Quien así le hablaba se llamaba Abilio Alomar, aunque todos le llamaran «el Indio», porque había estado en América como muchos gallegos pobres, y allí se había hecho barbero, y ahora andaba pregonando aquí que había ingresado en un «liberatorio de barberos» en estas tierras. Y tío Pedro le contestó que él le explicaría lo que quisiese, pero, a cambio, Alomar tendría que explicarle también a él lo del liberatorio de barberos, porque no lo acababa de entender.

—Es mejor que, cuando te afeites, se lo preguntes al barbero que te esté afeitando, que ya sabes que los barberos damos siempre muchas noticias y explicaciones cuando afeitamos a la clientela —le respondió Alomar.

—Yo siempre me he afeitado solo y por mí mismo, y no lo sé.

—Pues has de saber, compañero, que eso que haces no nos da trabajo a los barberos que estamos haciendo la revolución.

—Pues con la navaja en la mano, «ultima ratio». O sea que la navaja es una última razón que convence a cualquiera, y no esperaréis que nadie os lleve la contraria ¿verdad? Y por eso un afilador que iba por mi casa decía que afilaba cuchillos y razones —contestó tío Pedro.

Pero el barbero pareció conforme y convencido con esta contestación, e incluso se sonrió, porque a lo mejor no la oyó bien, o le gustó lo que tío Pedro le había dicho, y porque, además, había un latinajo, y el latín impresionaba mucho a la gente desde siempre, incluso si ahora muchos le tenían inquina porque le confundían con los curas y llamaban a éstos «la raza latina». Pero de todas maneras el latín era el latín, y Alomar concluyó diciendo que a lo mejor también les enseñaban a hablar hasta en latín en el liberatorio de barberos, cuando todos fueran iguales.

Luego hizo un silencio, miró a tío Pedro y dijo contundentemente.

—Porque al liberatorio se obligará a ir a aprender a todo el mundo, quiera o no quiera.

—Ni más ni menos. Esto es lo que tú contabas que decían los galanes de Oleza de antaño: «O te rindes a mi amor, o te rompo el espinazo»—intervino tía Lisa, sonriéndose, al oír contar a tío Pedro lo del liberatorio de barberos.

—Pero no te rías, Lisa, que éstas son las razones y sinrazones españolas, y no hay otras —dijo tío Pedro—. Y hasta puede que un día nazcan españolitos sin espinazo como los gusanos, o de espaldas flexibles como tenían en Versalles y no necesiten ni siquiera esas razones —contestó tío Pedro entonces.

—Pues puede ser, puede ser —dijeron mamá y tía Lisa, la una tras la otra. Pero el afilador debía de ser un genio.

Hizo un silencio tío Pedro, luego se sonrió él también un poco, y al fin continuó diciendo:

—No sé por qué, pero me parece que ya estamos en el liberatorio de barberos de Alomar, y todos los españoles barberos somos y con la navaja en la mano razonamos, ¿no os parece a vosotras también? —dijo a tía Lisa y a mamá.

Y éstas no contestaron, aunque siempre discutían con tío Pedro cuando las parecía que decía algunas cosas delante de nosotros que no debía decir, porque temían ellas que luego nosotros las contásemos en la calle o las dijésemos en el colegio, porque no se sabía si iban a caer de pie y muy bien o, por el contrario, iban a ofender a alguien. Porque la gente se estaba haciendo como de vidrio o de cristal, y cualquier cosita la rayaba y ofendía.

—Pues que digan que se las he enseñado yo, que he estado en más de una Cruzada, y ya estoy herrando al caballo para ir a la siguiente. ¿O es que en el colegio ahora ya no os hablan de las Cruzadas ni tampoco de Lepanto?

—Sí, pero no. Ya no es lo mismo —dijo tía Lisa—. Los profes ya han viajado y van siendo más modernos.

—Pues todavía veo que vuestro colegio va a llamarse, cualquier día, Colegio de San Rousseau, y entonces os van a envolver en tantas dosis de bondad más falsa que Judas que os volveréis imbéciles, o acabaréis rezumando un odio reconcomido contra medio mundo.

Pero, como vio que Lisa, mi hermana, y yo nos quedábamos muy parados y perplejos ante lo que nos estaba contando que podía pasarnos, nos dijo que no pusiéramos esa cara, porque no se podían tomar en serio todas las ocurrencias de este mundo, aunque no todas eran solamente necedades y juegos de manos, sino que, además de tontunas, había también maldad e iniquidades que todavía no habían entrado ni en los Institutos ni en los Colegios españoles cuando él estaba en Oleza, pero luego ya, enseguida, fueron invadidos y ocupados por los demonios como todo lo demás, y se necesitaban hasta ayunos y exorcismos para echarlos de allí, y que no acabasen carcomiendo lo que tocaban, según él mismo había leído no se acordaba dónde.

—Así que para echar a esos demonios de allí, de la enseñanza, se necesitan no una ni dos Cruzadas, sino ayuno y exorcismos, como os estoy diciendo.

—¿Y qué son los exorcismos, tío Pedro? —preguntamos mi hermana Lisa y yo.

—¿Cómo os lo diría yo? Pero ¿para qué iba a decíroslo precisamente ahora? ¡Vosotros tranquilos!

Pero otro día nos dijo que los exorcismos eran oraciones en latín muy serias y terribles para expulsar a los demonios en nombre de Dios de allí donde estuviesen; pero, como resultaba que estos demonios eran muy modernos y no sabían latín, era mucho más difícil que entendiesen bien esas oraciones de los exorcismos, y entonces había que hacerles el exorcismo del silencio, porque estos demonios utilizaban mucho palabreo, y necesitaban estar palabreando día y noche sin parar.

II El paso de frontera

Para tío Pedro las cosas habían estado bastante tranquilas desde el principio en aquel lugar al que le habían destinado, pero habían venido complicándose luego porque la paz en aquella región, con sus frentes muertos, había enloquecido o amodorrado las cabezas y podrido muchas cosas, y los corazones y las almas. Y el territorio aquel se iba convirtiendo en refugio de todos los que no querían ir a luchar contra el enemigo, sino que les gustaba matar a gusto y a capricho y sin que las víctimas se defendiesen, que era lo que pasaba siempre en todos los bandos cuando se pudrían.