Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros del K.O.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Retrato underground es una recopilación de artículos publicados entre 1993 y 2020 por Lucy Sante sobre los temas más variados: Nueva York en los años setenta y ochenta, Patti Smith, las listas de los más buscados por la policía y el FBI, el color azul marino, la figura mítica de los cowboys, David Wojnarowicz, las fotonovelas, Vivian Maier, los collages, el ritmo escurridizo de la juventud y de las avenidas… El formato de los artículos es igual de libre: ensayos largos, comentarios breves, apuntes autobiográficos, alguna pieza de ficción… Pero todos ellos están unidos por un esfuerzo común: recoger los sedimentos que deja la contemporaneidad en nuestra experiencia cotidiana y en las manifestaciones culturales menos ostentosas.

SOBRE LA AUTORA

Lucy Sante (EE.UU., 1954) es una de las observadoras más brillantes de la cultura contemporánea. Su prosa, delicada y tensa al mismo tiempo, apresa pequeñas escenas y nos devuelve un fresco completo de nuestra época. No es extraño, pues, que The New Yorker dijera: “Es una de los pocas maestras en vida de la lengua americana, y también una historiadora y filósofa singular de la experiencia estadounidense”. Del mismo modo, su libro Mata a tus ídolos fue uno de los seleccionados por el director de cine Jim Jarmusch con motivo de los debates literarios que organizó en el Festival ATP de Nueva York. En Libros del K.O. ha publicado Mata a tus ídolos, Bajos fondos y El populacho de París. Además, colabora frecuentemente con The New York Review of Books y enseña historia de la fotografía en el Bard College.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

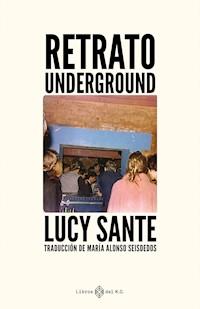

RETRATO

UNDERGROUND

LUCY SANTE

TRADUCCIÓN DE MARÍA ALONSO SEISDEDOS

primera edición: abril de 2022

Título original: Maybe the People Would Be the Times

© Lucy Sante, 2021

© de la traducción, María Alonso Seisdedos, 2022

© de la traducción del capítulo «Vecinos», Zulema Couso, 2011

© Libros del K.O., S.L.L., 2022

Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511

28020 - Madrid

isbn: 978-84-17678-99-9

código ibic: DNJ

imagen de cubierta: Lucy Sante, Tier 3, NYC, 1979

diseño de cubierta: Lucy Sante

maquetación: María OʼShea

corrección: Zaida Gómez

«(…) de querer expresarme en la bella lengua de mi siglo».

Baudelaire, El esplín de Paris

I

Mi generación

Te habría gustado pasar más tiempo con tu generación antes de que se muriera. Con lo bonita que estaba, sentada ahí en la esquina, rondando por la esquina, preocupadísima por su pelo, hecha un manojo de nervios. Claro que tú la belleza no se la veías. No, qué ibas a verla, y menos en ese momento. Con las ganas que tenías de que se fuera a hacer puñetas. Sin embargo, era tan prometedora; tenía una confianza tan brutal e intensa en su propia confianza. Se creía distinta de las demás generaciones. Era una generación que se creía un país.

2001

E. S. P.1

1.

Muy entrada la noche, vuelven a casa en el metro, que atraviesa como una centella las estaciones desiertas y barridas de grafitis, y llevan la mirada perdida al frente, incapaces de explicar o expresar la sensación de terror que las invade si no es a través de lo avanzado de la hora o el bajón de las drogas o un catarro incipiente. El tren, casi vacío, va demasiado rápido y se inclina en las curvas como si las ruedas de un lado hubieran perdido el contacto con la vía, y de vez en cuando las luces se apagan durante cosa de un minuto. Van hundidas en un asiento doble junto a una puerta. Cuando el tren se detiene en una estación, las puertas se abren y nada entra, una nada que casi se palpa. No se molestan en mirar, porque sienten cómo entra deslizándose y ocupa su lugar entre la nada allí reunida. El ambiente está cargado del peso de la semana anterior, cuando aún era verano allá arriba en las calles. La luz se desintegra en partículas. Aquí abajo la noche podría durar una eternidad. La canción es «Florence», de los Paragons.

¿Te importa que te la ponga? Aquí está, en The Best of «Winley» Records, volumen siete de «The Golden Groups», del sello Relic, una copia vetusta con manchas multicolores en el envés de la carátula y un salto en medio del corte en cuestión. El salto es molesto, pero también se percibe como parte del entramado, junto a una producción centrada en la resonancia, el piano igual de machacón e insufrible que el de una función de fin de curso de primaria, los gemidos de los cuatro Paragons a los coros y el falsete agónico de Julius McMichael, la voz cantante. Es una interpretación temeraria, un prodigio de resistencia: da la sensación de que se fuera a deshacer en toses y arcadas o incluso a caer fulminado antes de que termine la pista. La canción quiere ser una balada, pero se obstina en transformarse en un canto fúnebre. Es tan fantasmagórica que cuesta imaginar que haya podido sonar a nueva alguna vez. Pero es que el doo-wop es un género espectral. En realidad, se cantaba en la calle, en las esquinas; lo que se cantaba en el estudio de grabación, después, podría sonar póstumo.

«Florence» se cantaba en el subsuelo. Se cantaba en un antro, en una nave industrial abandonada, en una sala recóndita en la planta menos ocho de la Grand Central Station a las cinco de la madrugada. Es probable que se cantara en un estudio impersonal cerca de Times Square, con ese artesonado de cartón blanco cuadriculado lleno de agujeritos, entre sillas plegables, ceniceros, vasos de papel y un piano vertical maltrecho. Es probable que los Paragons recibieran un anticipo de veinte dólares por cabeza, si acaso, y que luego cogieran el metro a casa, a East Tremont o a donde fuera que viviesen. Nuestra pareja ha conocido «Florence», dos décadas después de su lanzamiento, gracias a una emisora de melodías de ayer —emisora de hombres dicharacheros de mediana edad, con sobrepeso audible, que van en manga corta incluso en pleno invierno, capaces de presentar las canciones más fantasmagóricas como si no percibieran la extravagancia y sin parar de soltar, antes y después, banalidades—. La armonización vocal se convirtió en «melodía de ayer» en 1959, cuando todavía coleaba, un entierro prematuro y, no obstante, un fenómeno que permitió que discos que cuando eran nuevos habían vendido cien copias en el Bronx se conocieran de pronto en todo el país y se convirtieran en éxitos fantasma unos años después. «Florence», sin embargo, se salta el formato con su pasmosa extravagancia. El piano, los gemidos, el falsete lúgubre: ni que fuera marciana. «Oh, Florence, eres un ángel, de un mundo superior», delira el cantante en un registro de gañido perruno, símbolo de la pureza e intensidad de su pasión, mientras una corriente de viento ártico atraviesa cualquier sala donde la canción suene.

Como es natural, nuestra pareja ignora que en la banda sonora interna de ambas se oye «Florence», aunque tampoco las sorprendería. La hora, el frío, la densa luz amarillenta, la caída en picado de un colocón: todo ello pide «Florence». El momento se podría percibir apenas como deprimente, baladí, penoso, pero «Florence» en su singularidad le presta magnificencia. Se sienten heroicamente trágicas en su letargo. «Florence» sitúa el momento en el corredor de la historia, lo convierte en un episodio, realza su encanto, su fragilidad y su proximidad a la angustia, sugiere la inminencia de una escena radicalmente opuesta.

Han emergido a la tenue luz callejera que precede al alba. Todo está desierto, salvo por los camiones de la basura. Los semáforos repasan en vano su repertorio de colores. Llevan sin hablar una hora o más. Las palabras se les hacen demasiado grandes para palearlas a la lengua. La ausencia de tráfico es oportuna, pues andan demasiado lentas de reflejos para sortearlo. Caminan, de lado a lado, por la calle de tiendas cerradas, cada paso pesado una pequeña conquista de espacio. El piso parece a una distancia inalcanzable; su avance, la retirada de Moscú. A estas horas, en realidad, el tiempo no existe. La hora previa al amanecer parece noche, pero despojada de todo el glamur nocturno y, si bien la costumbre presupone que pronto llegará el amanecer y desnudará el cielo, no hay pruebas contundentes de ello. La oscuridad atenaza el mundo y no lo suelta. El año en curso es una resonancia aún más endeble; solo lo sustentan los quioscos de prensa abiertos veinticuatro horas, que lo vocean aquí y allá al vacío como proselitistas callejeros. El año es una serie aleatoria de cuatro dígitos que puede o no coincidir con la información que transmiten los carteles pegados con engrudo en los escaparates de las tiendas vacías. Con toda probabilidad, «Florence» todavía no ha sido compuesta ni grabada. Nuestra pareja se la ha imaginado. Cuando esa tarde se despierten, no recordarán cómo se les apareció.

2.

Es un hecho verídico que ella se apeó del autobús. Lo demás, en gran medida, son conjeturas mías, pero del autobús sí se apeó, en las profundidades subacuáticas del andén inferior de la Autoridad Portuaria, de un autobús de la línea de Pallas Athena, procedente de un lugar impreciso de Nueva Jersey: al oeste de Nueva Jersey, insistía ella, en las cercanías de la vertiente del Red River, donde empieza la meseta, «en tu vida habrás visto un cielo más grande». Al oeste de Trenton, incluso. Alegó que en su familia eran catorce y que tuvo que marcharse porque necesitaban su habitación para alojar a los jornaleros que venían a la cosecha de guisantes. Llevaba una maleta grande de plástico y un petate del ejército reforzado con cinta aislante. Como los bultos le pesaban mucho, los fue arrastrando por delante del caos de colas entrecruzadas de gente que esperaba para subirse a otros autobuses, de la monja negra con una gorra de baloncesto en el regazo que estaba al pie de las escaleras mecánicas, por delante de los puestos de comida, de los drugstores y los expositores de corbatas, de los timadores, los policías de paisano y las figuras translúcidas que venían a la estación de autobuses solo porque les gustaba el olor a gente.

Desfiló por el vestíbulo principal, salió a la avenida por las puertas de cristal y después, me imagino, torció sin vacilar a la derecha y enfiló hacia el centro, porque no era de las que se entretienen. La veo abriéndose camino por la avenida con sus dos contenedores de carga gemelos ladeados a la zaga, dispersando como si fueran bolos a la muchedumbre del mediodía. Causaba sensación con su metro y medio raspado, botas incluidas, aunque no sé si ya tenía la chupa de cuero negra Perfecto que iba a llevar hiciera el tiempo que hiciera. Por entonces tenía el pelo negro, recogido en una trenza como la heroína de una ópera proletaria china. Todavía no había emprendido la campaña —un fracaso estrepitoso— para volverse inaccesiblemente fea, por eso llevaba unas gafas de fina montura metálica y no las de soldador con patillas perforadas. Aparentaba unos catorce años, puede que incluso nueve en función de la luz, y, sin embargo, tenía un no sé qué, emanaba una especie de hechizo, quizá fuera la mirada adamantina que la precedía cuando entraba en algún sitio y hacía que los hombres caminasen de puntillas a su alrededor. Daba igual cómo fuera vestida, no le habrían rechistado ni aunque les hubiera pasado con las maletas de diez toneladas por encima de los pies.

3.

«Por fin tengo tantas ideas sobre cosas en las que trabajar por mi cuenta que le veo la ventaja a no tener que trabajar. No es que haya querido tener nunca un empleo a jornada completa, pero me parecía un misterio qué hacer con el tiempo libre, aparte de ponerme hasta arriba y tal y cual. Dicho esto, supongo que me rehabilitaré pronto. Por otro lado, a veces me harto de abusar de la amabilidad de mi entorno. Pero me consuelo diciéndome que no es más que una cuestión de grados y que ese rollo solo acabará cuando me muera. Todas las aceras llevan al desguace».

«Me ofrecieron un empleo en Montana en la cocina de un rancho: expliqué mi situación laboral, me dijeron que llamara a cobro revertido en primavera si todavía me interesaba. Puede que sí. No me impresionan lo que se llaman las ventajas de la urbe. Entretanto, he empezado a dar clases los lunes, S. y yo estamos planeando un negocio de pintura de interiores, puede que curre por mi cuenta en serigrafía fotográfica. Un montón de película con la que enredar y algunas ideas intactas para collages. Tengo un diccionario de griego, el mejor para escribir a mi abuela. Me gustaría ponerme a hacer el reparto, terminar el vídeo, aprender a usar un arma, comprar una bici, jugar mejor al billar, hacer más dibujo arquitectónico y mantener fuera de mi estudio los calcetines sucios, de la cama los periódicos y los billetes de autobús, a mí de los tugurios. Me voy a esforzar mucho en no tener más atardeceres catatónicos ni amaneceres resacosos (a partir de pasado mañana). Las fechas impares son siempre el día de Año Nuevo; las pares, el Día de la Expiación. Bueno, no, tengo las cosas más controladas. Me importan un cuerno las metas concretas con tal de que el proceso sea satisfactorio. Una vida que vivir (aquí un solo de órgano). Después un anuncio de maquinillas de afeitar desechables».

«Espero no abotagarme ahí fuera. Me consulto a cada poco para ver si ya “estoy”, digo, en condiciones de partir. Me puede la ansiedad, en cierto modo, por olvidar esta fase, la frivolidad es un bochorno social. Pero al mismo tiempo la idea central de esta fase es no desear que desaparezca nada, no vaya a arrepentirme después».

«Mientras voy de camino al trabajo entre los neones del túnel de Stockton a las 6:30 a. m., se me ocurre que soy un producto de la evolución. Pero eso no me satisface. Supongo que no hay más de un cincuenta por ciento de probabilidades de que creas que trabajo en el turno de mañana de un restaurante del distrito financiero por el salario mínimo».

«Me regalaron un pendiente con una perla de color negro azulado, así que fui a que me agujereasen la oreja y lo llevo puesto. Es precioso y me queda bien, pero me da un aspecto muy fem(me) (?) y se me hace de un antinatural casi pervertido en mí».

«Total, que se ha añadido otra pata al gráfico de los estados de ánimo y es una pata de cabra. Cuento con aburrirme como una ostra hoy en la licorería. Ayer me lo pasé de maravilla revocando de cemento una pared de ladrillo».

«Tengo una cicatriz caligráfica escandalosa en el culo que me hice sin querer al apoyarme en la parrilla de mi queridísima estufa Sahara estando ella al rojo vivo y yo en pelota picada. Es una de las cosas que más me gustan de mí, junto al diente de oro».

«Cantan los pájaros, los de las 4:30 a. m.».

4.

Déjame que te ponga «Arleen», de General Echo, un sencillo del sello Techniques, producido por Winston Riley, número uno en Jamaica en otoño de 1979. «Arleen» está en Stalag 17 riddim, una pista lenta, pesada, insinuante que es casi todo bajo —la batería hace poco más que agrupar y puntuar, y en esta versión se ha omitido por completo el color de la sección de viento metal del original—. No tengo muy claro qué es lo que dice Echo. Parece algo así como «Arleen quiere soñar con un sueño». Un sueño dentro de un sueño. Lo diga o no, ese es el sentido inmediato. El riddim es a un tiempo líquido y vacilante, como si se desplazara por un cuarto oscuro lleno de telas colgantes, incienso y humo de maría, un ambiente denso y casi impenetrable: el bajo camina y corretea. La interpretación de Echo es lo que se dice hablada, con un cierto toque repetitivo al final de cada estrofa. Es sugestiva, seductora, hipnótica, liviana cuando vela intenciones cuestionables bajo una gasa de inocencia, o bien confusa, cuando desvaría como aturdido a consecuencia de una lesión: «My gal Arleen, she love whipped cream / Every time I check her she cook sardine…»2.

General Echo, cuyo nombre real era Errol Robinson, fue una figura destacada durante el apogeo del slackness, el estilo de reggae impregnado de sexualidad explícita que supuso el eclipse paulatino del estilo «cultural» rastafari a finales de la década de 1970; algunas de sus canciones son «Bathroom Sex» y «I Love to Set Young Crutches3 on Fire», (es decir, crotches), así como «Drunken Master» e «International Year of the Child». Alcanzó su primer éxito en 1977, sacó tres álbumes y un número considerable de sencillos (número indeterminado por el caos y la profusión de ediciones jamaicanas, tanto entonces como ahora). La policía de Kingston lo abatió a tiros junto a dos integrantes de su sound system, en 1980, no se sabe por qué.

El disco me lo compré en una tienda punk del centro de Manhattan cuando estaba en las listas de éxitos jamaicanos. Lo había oído por primera vez en la discoteca Isaiah’s, que se materializaba los jueves por la noche en el ático de un cuarto piso de Broadway, entre las calles Bleecker y Bond. Eso fue unos años antes de la enorme oleada de inmigración jamaicana a Estados Unidos, que fue sobre todo un fenómeno de finales de la década de 1980 y consecuencia del tipo de violencia que acabó con la vida de General Echo. No en vano, más de la mitad de los asiduos de la discoteca eran jamaicanos desplazados, casi todos hombres. Eran tipos impasibles que forraban las paredes con su terno en tonos crema y canela, su sombrero de fieltro de ala ancha y copa alta, rasgos entre navajos y jasídicos, los rizos recogidos por dentro. Bailaban como si no quisieran bailar pero no pudieran contenerse del todo; la mínima sugerencia de movimiento: un hombro aquí, una cadera allá. ¡Como para no sentir que te estaban juzgando! Yo bailaba sin parar de rebajar el nivel de entusiasmo. Ellos, sin embargo, ni me veían. Más allá de lo que ocurriera en su vida, eran, siguiendo un rito inmemorial, solteros en un baile, lo que le daba a la discoteca un aire de salón de pueblo.

Unas veces iba con una amiga, otras con un grupo de gente. Fumábamos hierba y bebíamos cerveza jamaicana Red Stripe y a veces inhalábamos poppers, que proporcionaban unos breves arrebatos de energía eufórica que se extinguía enseguida y te dejaban para el arrastre. Rara vez aguanté hasta las cuatro de la madrugada, la hora de cierre, porque al día siguiente tenía que trabajar y con cuatro horas de sueño me sentía como un trapo. En consecuencia, me perdía todos los incidentes que involucrasen armas de fuego, que ocurrían, quieras que no, al final de la noche. La discoteca tenía que cerrar durante semanas o meses seguidos; no estaba claro qué pasaba en el ático las otras seis noches y siete días: quizá viviera gente allí. En un momento dado, los dueños instalaron un detector de metales, el primero con el que me topé, sin sospechar que algún día estarían por todas partes.

Íbamos allí por el bajo y el estado de trance que alcanzábamos bailando durante horas al riddim que se prolongaba sin fin, un ritmo formado por un entramado de compases que se apilaban y se escindían fractalmente en mitades de mitades de mitades de mitades, un árbol que extendía sus ramas por el cuerpo, situaba el compás rector en el torso y lanzaba los secundarios hacia fuera y hacia abajo a través de hombros, codos, caderas, rodillas, pies, de forma que no podías parar hasta que te desplomabas. Iba muy a menudo con E., que bailaba como un látigo y aguantaba cuando yo había superado con creces el límite del agotamiento, pero como la necesitaba, también yo aguantaba. Bailar era nuestro modo principal de comunicación, una intimidad como la de dos personas que duermen juntas en sueños distintos, su cuerpo y el mío conversaban mientras la mente se refugiaba en una penumbra eidética. Ni ella ni yo confiábamos en que el lenguaje nos sirviera para comunicarnos, por eso descubrimos esa forma de diálogo que, al excluir silencios y malentendidos, lo superaba. Ella tenía un cuerpo pequeño cuyo eje se asentaba sobre unas caderas poderosas con la fuerza rotatoria de un motor, mientras que por encima de la cintura era todo mohínes y pestañeos, una bella dama sin tarjetón de baile, de modo que en conjunto era como la música: de fondo la potencia maciza del bajo y por encima la delicada guitarra de cristal rota y la melódica lastimera e infantil.

Vivíamos en ese lugar llamado juventud, donde todo es agotadora y terriblemente definitivo un día y otro, y a un tiempo provisional, impreciso y sujeto a revisión preventiva. Rompíamos y nos reconciliábamos, una y otra vez, vivíamos juntas o vivíamos en extremos opuestos de la isla, hasta que ella se mudó al oeste y no volvió, y yo fui allá, pero preferí no quedarme. Entonces su cuerpo la traicionó. Primero se volvió alérgica a la televisión, después a la televisión cuando estaba apagada, después a las televisiones inactivas de abajo o del piso de al lado, después a los objetos recién fabricados, después a estímulos tan diversos y en apariencia arbitrarios que acabó por convertirse en su propio libro del Levítico. Después sus músculos cedieron y ya no era capaz de bailar, después no era capaz de caminar, después no era capaz de hablar, y, por último, se convirtió en una cabeza unida por un cordel a un cuerpo inútil de muñeca antes de que dejase de ser capaz de tragar y enseguida de respirar.

5.

Querido D:

Fui a casa de M a recoger mis cartas y todo lo demás de las cuatro cajas enormes de cosas que rescató del piso de E cuando ingresó en la residencia unos meses antes de morir. Tardé unos cuantos años en armarme de valor para pedírselas. Quería las cartas, me justifiqué, porque eran probablemente lo más parecido a un diario que haya escrito nunca en la época crucial de 1979 a 1983. En otras palabras, recurrí a mis subterfugios de costumbre, que consisten en convertirlo todo en material de estudio. M estaba dispuesta, por no decir ansiosa. Tiene uno de los pasillos de su casa abarrotado de cajas: en las otras están las pertenencias de su padre y pronto, sin duda, se sumarán las de su madre. No había abierto ninguna desde que embaló las cosas deprisa y corriendo hacía más de cuatro años. A última hora de la tarde, después de la cena, nos pusimos a excavar. Fue literalmente como entrar en una tumba. Allí estaba la chupa Perfecto de E; había una cajita con un diente de oro y un mechón de pelo; había una caja entera de gafas. Había cajas y más cajas de collages, de fotografías y negativos, de cuadernos. Había pruebas abundantes de sus estudios de botánica (en algún momento asistió a clases de esa asignatura en la universidad), de sus diversas tentativas de terapia, de su adhesión al budismo (mucho más seria y duradera de lo que ninguna de nosotras, sus incrédulas amistades, nos imaginábamos). Y había muchas bolsas y cajas de cartas. Eso era lo que había guardado M: yo sabía por experiencia lo duro que era tomar ese tipo de decisiones, a toda prisa y bajo una tensión psicológica enorme, y eso que en casa de mis padres no había un tufo insufrible a orina.

Revisar las cajas me hizo entrar en un estado que supongo no muy diferente del de conmoción. Cogí mis cartas, nada más. Volví al hotel y me las leí todas, después no pegué ojo. Por una parte, no me equivocaba; las cartas son sin duda el único documento real que me queda de esos años, y no tengo motivos para avergonzarme en cuanto al estilo o la expresión: E, en ese sentido, siempre sacaba lo mejor de mí. Abundan en detalles sobre esos días, quiero decir, cuando no consisten en súplicas manifiestas. Leerlas me produjo una sensación vertiginosa, como si me hubieran dejado entrar de nuevo en el apartamento de F de la Primera Avenida durante quince minutos una tarde de 1979 y estuviera reviviendo la desesperación, el optimismo, el tedio, el amor, la diversión, la despreocupación y la angustia de esa época. Aquella lectura me trajo a E enmarcada en una especie de tridimensionalidad que había olvidado: los celos resurgieron al instante. Había además unas cuantas cartas de E para mí que no llegó a enviar. Una de ellas, fechada después de su última visita a Nueva York en 1990, podría ser la carta más romántica que me escribió en su vida. No puedo evitar especular sobre qué habría pasado si la hubiera recibido.

En esa época, se fue volviendo más y más maniática, también más enferma. Las fotografías de antes de que la enfermedad la inmovilizara la muestran sonriendo como loca, sin uno de los incisivos, con un desaliño hostil, que recuerda a cualquiera de esas personas que te darían una paliza por unas monedas sueltas en Tompkins Square Park. ¿Sería capaz de imaginarme cuidándola hasta que muriera? En cualquier caso, ella tampoco lo habría consentido. Según M, en su funeral la mayoría de las personas que abarrotaban la sala apenas se conocían entre sí. E necesitaba compartimentar su vida y ese fue uno de nuestros principales escollos como pareja. Por supuesto, yo lo entendía, pues tengo tendencias similares, pero a ella la quería en exclusiva. No sé por dónde empezar a relatar el caos de emociones que todo esto ha desatado en mí, en cantidad y variedad. Por una parte, me habría gustado llevarme esas cuatro cajas (M no sabe qué hacer con ellas). Son la vida de E, su complejidad, su inaudita colección de aptitudes y su absoluto desperdicio. E me perseguirá durante lo que me queda de vida, ¿desearía no haberla conocido? Claro que eso es como tratar de imaginar mi vida siendo otra persona. Ella me cambió, total e irreversiblemente.

Es interesante oírle a M decir que, por lo que ella sabe, E se desmoronó en algún momento de su último año de instituto y ya no volvió a ser la misma. Un incidente banal —se fue marcha atrás contra una fila de bidones de la basura cuando trataba de conducir (siempre fue una conductora pésima)— la llevó al límite. M sitúa el inicio de la crueldad de E con ella (fue sistemáticamente despiadada con M), entre otras cosas, en esa época. Resulta muy evidente, pero vete tú a saber. En mi experiencia, no empezó a mostrarse o comportarse de un modo raro hasta que llevábamos saliendo unos nueve meses, allá por la primavera de 1975. Ahí va una anécdota al azar: en una ocasión durante la penúltima visita de E a Nueva York (¿1987?), M y su novio de entonces habían decidido ir a una discoteca y la invitaron a acompañarlos. Ella se empeñó en parar a pillar algo de comer para llevar y después, para consternación de M y su novio, se empeñó en llevarlo a la discoteca para tomarlo allí. En ese momento no se hacían ese tipo de cosas en una discoteca. Para mí este suceso ilustra de manera gráfica una faceta suya. Era especialista en dar la nota. Te preguntabas sin cesar: ¿a qué viene eso? ¿Es que quiere satisfacer sus propias necesidades y conveniencias sin tener en cuenta los códigos sociales vigentes? ¿Pretende provocar? ¿No es consciente de las reacciones de los demás? ¿Quiere reorganizar el mundo entero, empezando aquí y ahora? ¿Es torpe adrede como forma de luchar contra su propia sensación de inoportunidad y torpeza? Es posible que todas esas cosas fueran verdad y que clasificarlas por orden de importancia fuera irrelevante. Podría seguir, pero no lo haré.

Besos.

6.

«Sally Go Round the Roses» es una canción extraña que da la sensación de que te sigue a todas partes. No sé qué escritor la llamó «ovoide», y me parece acertado. El fondo instrumental es en la práctica un bucle, una breve frase sincopada que encabeza un piano y siguen contrabajo y batería, repitiéndose con la misma frecuencia que un sample de ritmos. Eso hace que la canción flote, suspendida como una nube. Encima de la nube hay unas chicas, un montón de chicas, al menos ocho siguiendo un patrón de llamada y respuesta multipista, a un tiempo etéreo y obsesivo. El coro le dice a Sally que dé vueltas alrededor de las rosas, que las rosas no le harán daño, que no airearán su secreto. Le dice que no vaya al centro de la ciudad. Le dice que llore, que se suelte la melena. Le dice que lo más triste que hay en el mundo es ver a tu amor con otra chica.

El disco se atribuye a las Jaynetts, aunque más bien parece que esa sea una etiqueta aplicada por los productores a diversas combinaciones reunidas en estudios en diversas fechas con diversos resultados. A las Jaynetts se les atribuyeron otras canciones; de ninguna de ellas quedó rastro en el mundo ni se lo merecían. Esta llegó al número dos en las listas de 1963. Incluso la primera vez que la oyes, tienes la sensación de que la conoces de siempre. Te asalta como una sensación de bienestar o un escalofrío. Asalta a la pareja que está sentada, titiritando, en la azotea de un viejo edificio de Chinatown. Es agosto, lo que no impide que la sensación térmica sea glacial. Han estado charlando toda la noche, un diálogo lleno de malentendidos. Ambas sienten que una falta de habilidad retórica es lo único que separa a la otra de abrazar la perspectiva correcta. Pero toda palabra dirigida a esclarecer o corregir ensancha el abismo.

¿Cuántas Jaynetts había? ¿Llegaron a aparecer en público? ¿Qué aspecto tenían? ¿Llevaban peinado bouffant y vestido largo y dorado de lamé, o pañoleta, sudadera y pantalón pirata? ¿Cómo oían la canción las primeras personas que la escucharon? ¿Y cómo se oye hoy? ¿Somos las únicas personas que no la confundimos con una canción pop vulgar y anodina? ¿De dónde salió? ¿De verdad la escribió alguien que se sentó un día al piano? ¿Fue alguien anónimo quien, justo antes de caer fulminado, se la cantó en un bar a la persona que se hizo pasar por su autor real? ¿Se materializó, sin más, en la forma en la que hoy la conocemos, en una cinta de magnetofón sin referencia alguna sobre su origen? ¿Por qué parece no encajar en el contexto cotidiano cutre del que proceden todas las cosas, en particular las canciones pop dirigidas a un público adolescente concebido como masa informe? ¿Es acaso una genialidad huera como esas que de cuando en cuando inflaman la imaginación popular, que permite a sus consumidores proyectar cualquier dosis de intensidad emocional y devolverla sin más con leves arreglos, para que parezca que se anticipa a sus deseos y encarna sus anhelos y les puebla la soledad y les tiende una mano de consuelo, cuando en realidad no es sino una muñeca con ojos de espejo?

Han dejado de hablar, por fatiga y futilidad. Se han quedado sin fuelle, y eso, en combinación con el aire frío, hace que se sientan a la deriva, como si una brisa las arrastrara lejos de la azotea y por encima de la ciudad, de sus rascacielos y puentes, como si las lanzara de aquí para allá, embalándolas y refrenándolas, ingrávidas cual plumas. Tienen camiones que se desplazan por debajo de ellas, palomas a la altura de los ojos y por encima la estela de un avión a reacción. Hay pocas ventanas iluminadas, no hay seres humanos a la vista. Se sientan, o flotan, por encima de una ciudad muerta, enfangada en una oscuridad que ni siquiera logra ser de una negrura satisfactoria. Justo entonces los primeros rayos de sol asoman en el horizonte y empiezan a describir un abanico, cada uno de los rayos bien definido, casi sólido. Es el amanecer tal como se representaba en los grabados anarquistas decimonónicos: el advenimiento de un mundo nuevo. Contemplan en silencio el fenómeno. Parece algo de una inoportunidad cruel y sin sentido, algo totalmente gratuito y destinado a mofarse de la pareja. Es la representación, épica y ritual, del principio de la tierra, y este es el fin de la pareja. Han vuelto a reparar en la canción que, suspendida sobre los tejados, emana de una radio invisible. Sally da vueltas alrededor de las rosas y sigue dando vueltas, es un círculo. Carece de punto de entrada o de salida. Ellas no tienen influencia sobre la canción como tampoco tienen poder sobre el sol. Sea lo que sea, seguirá empezando y terminando, una y otra vez, per omnia saecula saeculorum.

2007

1«E. S. P.» son las siglas de «percepción extrasensorial» en inglés, pero quién sabe si no hay ahí una ambigüedad intencional y tras ellas se vela un nombre propio (N. de la T.).

2«A mi chica Arleen le encantaba la nata montada. Cada vez que la veo cocina sardina» (N. de la T.).

3Crotches («entrepiernas») y crutches («muletas») (N. de la T.).

Maybe the People Would Be the Times

Casi todas las cosas interesantes que hay en Nueva York se relacionan con la música. Si tienes algo menos o algo más de veinte años —¿y quién no?—, prácticamente todo lo que haces, aparte del trabajo diario, está vinculado a la música. Y ya no es que sea la banda sonora permanente que llevas en tu equipo de música o en la cabeza. La música es tu acicate. La música te atrajo a la ciudad. Tenías catorce o quince años y querías colarte dentro de la música. La música era inmensa, un mundo entero inconmensurablemente distinto del mundo triste en el que habías nacido. Si descubrías cómo entrar en ella, la música te impregnaría. Ni siquiera te haría falta un instrumento: te fundirías con la música y la música saldría de ti como la luz a través de una gasa.

La búsqueda conducía por las tiendas de discos, los mercadillos cavernosos de Times Square con sus decenas de miles de títulos, los pequeños escaparates del centro con inventarios ajustados a los gustos cambiantes de la clique local, los comercios sórdidos de barrio donde podrían tener material olvidado desde 1962, los museos de doo-wop atendidos por sabios en tenebrosas galerías subterráneas, las head shops que suministraban grabaciones piratas en una trastienda oculta por una cortina, los clásicos de la calle Bleecker donde todos los dependientes eran críticos y el discurso alternaba de modo impredecible entre la pasión y el sarcasmo. Serpenteaba por clubs que no eran más que barras con un escenario al fondo, locales de asociaciones con ligeros cambios en la decoración, antros de chanteuses de otra era resucitados, antiguos teatros de variedades con frescos en el techo, pistas de baile de hotel con mil infracciones obvias a la normativa contra incendios, tabernas populares con el suelo sembrado de serrín y el aspecto de quien perdió el autobús hace una década, lofts de jazz en zonas semiindustriales del downtown, tan apartados que después del anochecer no había donde comprar tabaco en kilómetro y medio a la redonda. Revoloteaba en periódicos marginales, publicaciones baratas de cotilleo para adolescentes o revistas de estilo de vida en papel cuché y breves biografías en rústica, entrevistas de radio y objetos publicitarios del sector apilados junto a las cajas registradoras, y vagas nociones de sabiduría tradicional de dudosa procedencia transmitidas de boca en boca.

Pero 1975, en cierto modo, es un mundo nuevo. Ese año todo el mundo se corta el pelo y nadie sabría decir bien por qué. Las emanaciones telepáticas son potentes; se percibe el cambio que desconcha las paredes, pero no se sabe dar nombre a la forma de ese cambio. El año es un laboratorio. Todo es posible. Está en juego un futuro que al menos en lo superficial podría tener más bien aspecto de pasado. Lo cual quiere decir que el orden hippie de conocimiento ha sido derrocado. El corte de pelo es la afirmación de esto. Nos ha llegado la hora de asumir nuestro lugar en la música, lo cual implica el destronamiento de lo anterior. De repente la vida es en blanco y negro con una tira fina de rojo por el medio.

El año empieza cuando Marvin Gaye anula el concierto por enfermedad y el Apollo nos devuelve el dinero. La opción alternativa en realidad es un rumor, aunque circula desde hace medio año. Apostamos por ella. Después de un larguísimo viaje en metro, llegamos a un bar-túnel situado en el bajo de un hotelucho en el Bowery, con una mesa de billar y un escenario al fondo: el CBGB. Sobre el escenario, cuatro tipos con chaquetas camiseras, evidente falta de histrionismo, sacudidores encima de las guitarras: Television. El cartel incluye un comentario de Nick Ray, nada menos —«Cuatro gatos con una pasión»—, y otro de un tal Scott Cohen: «Brutales. Listos como el hambre. Me hicieron llorar». Esto ya es otra cosa, pensamos, mientras prorrumpen en una versión de «Psychotic Reaction» de los Count Five. A primera vista es un homenaje a 1966: la vestimenta, las versiones y, cuando hablan, recuerdan a gente como Mitch Ryder o algo por el estilo, ese tono de pasota, sin llegar a sonar muy negro, que fingían todos los tíos que llevaban botas Winklepickers en 1966. Asimismo, la letra de las canciones transmite cierta amenaza: «I look at you / I get a double exposure» o «Prove it / Just the facts / Confidentially»4. El bajista, que parece disfrutar dando saltos y aterrizando de rodillas, repite con el coro una cantinela: «I belong to the [pausa] blank generation»5. Pero aún había más: su impacto también venía de cómo las guitarras se enroscan como si blandieran navajas, de cómo los pasajes líricos se transforman sin previo aviso en disonante furia desatada, de cómo el batería esculpe el ritmo en ráfagas de paradiddles, como si hubiera estado embebiéndose de Elvin Jones: de cómo el campo inestable de ruido amenaza sin cesar con estrellarse y arder.

Eso adecúa la música al mundo exterior: el desplome persistente de todas las estructuras, las certezas abolidas y la acogedora aleatoriedad, el futuro que se bate en retirada y la prehistoria inminente. Tom Verlaine canta «Broadway / Looks so medieval»6 y así es: nuestro momento, el gran naufragio del tiempo. Todo el contenido de décadas y siglos anteriores se amontona en las aceras para que lo rescatemos y seleccionemos y reconvirtamos o descartemos. Nadie más parece querer esta ciudad, esta carraca tambaleante que se encamina a un centro de rehabilitación como una antigua estrella que se hubiera dado al elixir paregórico y a la cleptomanía, de modo que nos la han cedido de hecho a quienes nos hacemos llamar golfillos y tal vez algún día logremos domarla, aunque por ahora nos contentamos con picotear sus costras. El Bowery es nuestro hogar ancestral, ese bulevar ancho y desierto que discurre de la nada a la nada, flanqueado de cuchitriles certificados que habitan fantasmas, donde en un local diminuto todas las noches es Nochevieja y todas somos candidatas a Miss Autostopista 1976.

Pero la información llega de forma irregular desde otros puntos del planeta. Desde hace ya unos años, las señales más potentes han emanado de la inaudita nación de Jamaica. Inaudita porque lo ignorábamos todo de ella hasta que hacia 1973 se nos apareció en el umbral de la puerta una avalancha de sus productos culturales, en particular la epopeya de malhechores The Harder They Come —tan dura y vulgar como un spaghetti western, tan compacta como un epigrama— y después su chispeante banda sonora (nadie entiende la letra de «Sweet and Dandy» de los Maytals y, cuando desciframos que trata de una boda rural, ya hace mucho que nos hemos entregado a su meneo de móvil perpetuo, como un Slinky si pudiera subir escaleras además de bajarlas) y luego toda una profusión de discos. Al principio se nos hace misterioso, sobre todo el estilo de poetas que parecen poseídos por espíritus, que hablan y recitan sobre una pista de fondo minada de efectos de sonido y eco descomunal, de instrumentos desfasados y fragmentos que se desprenden de una melodía cantada y flotan en el aire como pájaros desnortados. Big Youth es espléndido y otro tanto U-Roy, pero solo gracias a Patti Smith (que está muy al tanto de todo lo que se cuece) conocemos al rey de los rastafaris, el surrealista Tappa Zukie, cuyos discos suenan como la lucha primitiva del hombre contra la radio. Zukie grita desde el interior de una sala que él mismo ha labrado a partir de una línea de bajo tan alta y densa como los árboles, traza un recorrido en zigzag sobre las arenas movedizas de la percusión, convoca ejércitos fantasmales de instrumentos de metal para que asomen cabalgando en lo alto de la cordillera. En «Jah Is I Guiding Star», la lastimera «My Guiding Star» de Horace Andy se despelleja en jirones rutilantes, mientras Zukie, arrobado, alcanza el apogeo de su sermón: «Have mercy upon those who have mercy upon themselves / Don’t get me mad y’all»7. Después, su diatriba torrencial, como una inmensa vaharada de aliento de tres minutos y medio, se va debilitando en elipsis: «The automatic clicker with remote control / the dennis / the menace / the mattress all / the dread dem sleep and the baldhead a-peep / and the dread dem wake and the baldhead creak how you mean…».

Es una música que nos pone botas de siete leguas para recorrer las calles a saltos de veinte manzanas a mucha más velocidad que los taxis, que bailamos en algún loft diáfano con paneles aislantes forrados de papel de aluminio, lámparas de abrazadera distribuidas por el suelo que enfocan a las paredes, un único ventilador montado en un poste que mueve el aire por el horno de 450 metros cuadrados, el tocadiscos conectado al amplificador de una guitarra y el eco de la música duplicado por el eco cavernoso de los ladrillos y el mortero. Bailamos a ritmo de reggae y a ritmo de soul o de música disco o de rhythm & blues o como quiera que se llame hoy. «I Want You» y «Got to Give It Up» de Marvin, «Float On» de los Floaters, «Le Freak» de Chic, James Brown durante días, pero sobre todo ahora mismo «Papa Don’t Take No Mess», y también es el año inaugural del himno de Funkadelic, «One Nation Under a Groove». Algún día se sustituirá la canción bávara de taberna de Francis Scott Key por esta marcha escalonada que concita todas las tendencias: nos permitirá liberarnos de las ataduras bailando, a escala nacional. La canción ya parece haber empezado cuando la aguja alcanza el surco, y podría no acabar nunca, porque no hacemos sino llevar la aguja de vuelta al principio cuando empieza a acercarse al final. Es todo un desfile circense de efectos de sonido: banda de metales, payasos, trapecistas, caballos que hacen cabriolas, lluvia de confeti, cabezas gigantes de monstruos de cartón piedra. Te enseñará a bailar si no sabes. Dejas caer el culo en el brioso sendero central que esculpen el bajo y las palmadas, y el resto del cuerpo ya lo puedes alinear con lo que te apetezca y todo el tiempo que te apetezca: el crooner de medio tempo, el sintetizador chillón, el monólogo cloqueante de la guitarra, los rellenos de la batería, los silbidos, las llamadas e interjecciones que emiten lo que parecen dos docenas de voces diferentes. Es quizá en la sexta repetición cuando quienes todavía no nos hemos colocado del todo empezamos a notar que las tablas del suelo se mueven visiblemente arriba y abajo al primer compás, y eso no es broma cuando se trata de viguetas y vigas centenarias. Nos vamos arrimando a las paredes, donde hay mesas largas repletas de botellas y latas vacías. Desde allí el gentío parece un solo cuerpo con cuatrocientas extremidades. El aire, con su fragancia a sudor, cerveza derramada, tabaco, cannabis y glándulas innombrables, está quizá a un tercio de transmutarse en sólido. Alguien grita acompañando al gemido en falsete que se convierte en «You can dance away»8. Justo entonces saltan los plomos.

Porque tenemos diecinueve o veintidós o veinticuatro años y en la gran ciudad estamos viviendo en el gran momento, en la vanguardia del Ahora. Nada puede suceder que no conozcamos con una semana de antelación al menos. No hay medios de comunicación que informen sobre nuestro mundo —la tele, la radio, los periódicos y las revistas nos muestran idéntica indiferencia—, pero aun así lo sabemos todo porque estamos conectados al gran e invisible telégrafo de la juventud. Abrirá un club en un barrio distante y sin tráfico; va a salir un sencillo que solo se venderá en tres tiendas; se va a formar un grupo y van a ensayar, pero todavía no se han estrenado; un bar del remoto midtown cambiará el surtido de la jukebox para incluir los pocos discos disponibles que hacen nuestros colegas… Todo eso lo sabemos al instante. Por cierto, no hay nadie en el mundillo con el que no tengas al menos un amigo en común. Estamos en el corazón de la gran ciudad y sin embargo nuestro mundo es una aldea, donde todas las personas a las que hemos visto por la noche en el club, incluidas las que estaban en el escenario, desayunarán por la mañana en la misma cafetería ucraniana.

Por tanto, sabemos que nuestro ahora es el gran Ahora, pero también que esa convicción es común a unos pocos cientos de personas. Entre estas las hay que creen que 1966 se repite y que su grupo está solo a un golpe de suerte de colarse en cada jukebox, emisora de radio, autocine y baile de instituto del país entero y del otro lado del charco. Algunos, en cambio, vemos los crecientes montones de despojos a nuestros pies, despojos de los que no podemos desviar la mirada, los desechos de la llamada civilización, y nos preguntamos si, por el contrario, no estaremos siendo propulsados hacia el derrumbe del tiempo. El fin quizá esté cerca o quizá solo es que se desplaza de lado. Hay otras ciudades dentro de esta ciudad y cada una sigue una ruta temporal diferente. Nosotros vemos la nuestra como un palimpsesto de sucesivos ahoras, como carteles pegados con engrudo que van tapando alegre e interminablemente los carteles de ayer sobre los escaparates clausurados con tablas, mientras los demás miden la suya en semanas laborales o meses lunares o años fiscales o en el despiadado desplomarse de las décadas. Los ancianos, cautelosos, se aventuran a salir de sus pensiones en busca de plátanos y leche condensada, arrostrando todos los peligros de la calle, ajenos, como medida de autoprotección, a toda fecha y lugar, pues habitan aún en la bruma titilante de 1927 que llevan por dentro, y cuando pasamos a su lado nos atraen por un instante a su órbita. O avanzamos por delante de una radio y oímos a los Jesters, a los Paragons, a los Flamingos y a los Moonglows porque un calendario en la puerta contigua o un poco más allá todavía señala 1957. El falsete espectral de Julius McMichael en «Florence», de los Paragons, nos obliga a zarpar de la orilla del presente especulativo y nos abandona en la isla del entretiempo acolchado, todo terciopelo y satén y ramilletes de flores aplastadas en la rayada pista de baile de la cancha de baloncesto, una balada que se hunde incesante en una cadencia de endecha, planeando entre la aurora boreal y la nada. Barajamos el tiempo y él a su vez nos baraja, devolviéndonos al ahora como palomas mensajeras en virtud de nuestra lealtad microgeneracional, pero sin saber qué conforma un momento del presente.

Porque donde existe un ahora, existe por fuerza un No. Todos hemos prestado atención de distintas maneras a ese grito de «No hay futuro» de los desharrapados ingleses, y si la palabra «futuro» no presagia una oportunidad laboral para toda la vida en las fábricas que de repente se han ido al sur, o una imagen resquebrajada de torres de pisos de cúspide acicular conectados por taxis espaciales contra un cielo rojo sangre con tres lunas, lo que se nos quedaba en la cabeza principalmente era «no». Nuestra generación respondió a los interrogantes que se abrían ante ella con «noes». Hay un «No Wave», y se acerca a tu ciudad, pero no tanto. Tu ciudad no podría soportarlo. Tú quieres grandes guitarras y melodías tarareables y eterno idilio adolescente. Desde donde estamos, esas cosas parecen delirios. Se las llevaron por delante hace mucho las guerras, los asesinatos y los disturbios, y si no lo entiendes, te estás metiendo drogas más fuertes de las que poseemos nosotros. Nuestra estética es destroy, como dicen los franceses, que convirtieron el verbo inglés en adjetivo. Por algo las caras de este momento son las de Ulrike Meinhof y Andreas Baader, fallecidos hace nada.

Los grupos se forman con gente que no había cogido antes un instrumento musical ni tiene claro qué extremo hay que llevarse a la boca. Logran producir secuencias de ruido con dos minutos de duración y una especie de ritmo semicoherente, pero esa es tu única garantía. Puede que surja algo mucho mejor, pero siempre debes contar con un enorme cociente de ira y la consiguiente distorsión y lacerantes gritos atonales que casi puedes ver saliendo en bocadillos sobre el escenario, como letras de cómic sacudidas por un escalofrío. Una noche subes las escaleras del Max’s Kansas City y te encuentras a Bradly Field aporreando algo con un palo y a Gordon Stevenson emitiendo una onda sinusoidal bitonal en el bajo, y delante está Lydia Lunch, de dieciséis años, arrancándole efectos de sierra circular a una especie de guitarra chatarrera y berreando: ahí están Teenage Jesus and the Jerks. «Little orphans running through the bloody snow»9, se desgañita Lydia, evocando el terror victoriano (aunque incluso después de que haya salido el disco, estás convencido de que ella los ha mandado a arrasar la piedra de la Elocuencia; tú hiciste algo similar en esa cadena de bares para carcamales). Lydia es pequeña pero mandona. Tiene a todo el personal en el antro contra la pared. En el escenario podría hacer cualquier cosa, y a menudo lo hace. Cierto, no es más que una poeta adolescente que denuncia a Mamá y a Papá y a Dios y a la Sociedad, pero tiene un escudo deflector de ruido mortífero que la respalda y a nadie se le va a ocurrir pasarse de la raya con ella o negarle la palabra.

La poesía es un hilo que recorre el barrio, conectando las décadas. Los poetas beat se vinieron a vivir aquí cuando no era sino enclave de familias obreras con cero extravagancias y pocas comodidades: les gustó eso y el hecho de que fuera barato. Durante la época hippie y más adelante siguieron viniendo poetas, llenando las librerías de cuadernillos de hojas de papel escritas a máquina ciclostiladas y grapadas, sus autores alineados en el mostrador del quiosco Gem Spa, bien empastillados. Las sesiones de lectura en cafeterías iban y venían, y luego apareció el Poetry Project, que cimentó la relación entre poesía y música: Patti Smith leyó en él muchas veces, también leyó Lou Reed, los Fugs actuaron, poetas más jóvenes estrenaron sus propios grupos: Television fue uno de ellos. En la actualidad la poesía sigue impregnándolo todo, aunque la música la haya vuelto menos llamativa, lo cual es un disparate porque la poesía impregna la música. En realidad, vas por ahí con una línea de bajo en la cabeza, pues ese es tu combustible, y de forma natural le vas poniendo palabras a ese bajo andante, palabras que te salen al paso en una conversación descontextualizada o en los titulares de un periódico y frases que te vienen a la memoria de pronto. Las estrofas potentes de Linton Kwesi Johnson (por extraño que parezca en su primer disco no sale su nombre, atribuido sin más a Poet and the Roots) sobrevuelan el océano desde un lugar mucho más inestable que nuestros solares en ruinas razonablemente tranquilos. «It’s war among the rebels, madness, madness, war»10, recita mientras el grupo de reggae sigue su tempo —al contrario que los toasters, que siguen los riddims— y no está en modo alguno recurriendo a una hipérbole. «Five Nights of Bleeding» es un lienzo inmenso de apuñalamientos, reyertas y disturbios, en el que la música («bubbling and backfiring, raging and rising»11) es testigo tanto de la violencia policial racista como de la propensión de las víctimas a volverse contra los suyos. Son palabras duras, esculpidas, abrasadas, tridimensionales, épicas: «Inside James Brown was screaming soul / Outside, the rebels were freezing cold»12. Esa coma pesa tanto como una pared. La sentimos desde aquí, aunque nuestras vidas sean una escuela infantil.

Los beatniks llamaban a nuestro barrio «el plató», un término idóneo, puesto que era allí donde tenía lugar el pavoneo. Hay personas que no parecen existir, salvo en la acera de St. Mark, entre la Segunda y la Tercera Avenida, y han aumentado en número con el crecimiento demográfico. Ves vestimentas que te obligan a mirar dos veces —de nada sirve enumerarlas, puesto que las hay aún más escandalosas ahora por ahí— y que no vuelves a ver. Sin embargo, a estas alturas hay scenesters en cualquier agujero. Ha quedado muy atrás la época en que saludabas con un leve movimiento de cabeza cuando te cruzabas con un compatriota al que no conocías. La gente se ha venido a vivir aquí en tropel, en contingentes de todo el mundo —texanos, alemanes, australianos, irlandeses, cantidades enormes de personas del nordeste de Ohio, los que volvían rebotados de San Francisco—. Durante la mayor parte del tiempo hubo dos clubs y ahora hay hasta veinte, si bien el número varía de forma constante. Has perdido la cuenta de los clubs a los que has ido —algunos con luces, pompa y porteros por detrás de un cordón— que al día siguiente la policía o los bomberos o los acreedores habían cerrado. Te encuentras carteles fotocopiados apelotonados por todas partes: en cada trecho de pared no residencial desocupada, prácticamente, y es raro ver un cartel intacto que tenga más de dos o tres días. A veces es imposible distinguir los carteles de grupos musicales de los de arte conceptual o de los conspiranoicos. Los carteles van formando mazacotes día tras día tras día, hasta que, al alcanzar un peso crítico, se desprenden como fragmentos de un iceberg. De vez en cuando sales a pegar carteles y es un desastre. En invierno el engrudo se congela y en verano te pringas toda la ropa y el pelo, y siempre tienes que estar atento a la pasma, y procuras no tapar los carteles de otros, aunque a menudo no lo puedes evitar, y te preguntas si los tuyos no habrán quedado tapados también al amanecer.

Hoy en día el bajo suele estar físicamente presente, brota de bares, de coches en movimiento, de coches aparcados, de pizzerías, de tiendas de discos y de ropa, pero en la cabeza lo llevas siempre porque es indeleble. Cuando vas a tus cosas, te propulsa Robbie Shakespeare con «Fort Augustus» de Junior Delgado, Bootsy Collins con «Flashlight» de Parliament, Lloyd Parks con «Equal Rights» de Dennis Brown, Jamaaladeen Tacuma con «Voice Poetry» de Ornette Coleman, Jah Wobble con «Swan Lake» de Public Image Limited y tantos otros que no sabrías citar porque los oíste una vez en un club o en un maxisencillo con una mínima información estampada con sello de goma, mal centrada y mal entintada. Hoy en día lo que cuenta es el cuerpo y tú arrojas el tuyo al infierno cuatro noches a la semana. Pisas y fanfarroneas como un mago, ejecutas movimientos con los que hasta tú te asombras, con el convencimiento de que todo el mundo tiene la mirada clavada en ti, el rey de los polirritmos, bailas a tu aire hasta el borde del mundo sin despeñarte jamás. Prefieres los clubs con poca gente en la pista, para poder lucirte, desplegarte, menear los brazos, acelerar el juego de pies. Miras por encima del ojo a tu pareja y os sincronizáis brevemente con el coro, luego volvéis a girar en ondas diferentes, haciendo honor al charles o a esa guitarra que suena como una goma elástica, anticipando con clarividencia el siguiente cambio de acorde o incluso el siguiente elemento que fluye en una ráfaga lenta contraintuitiva. Sabías que pasaría eso. Eres omnipotente porque te has sumergido tanto en el ritmo que cualquiera diría que has nacido en él. Eres quien más se asemeja a la música y tu ser interior resplandece como un faro que va barriendo el suelo, iluminando los rincones. Y vas puesto hasta las cejas.

Has llegado a donde querías llegar, a los dominios de la música, al reino de la marcha, al imperio del ritmo. Para lo bueno y lo malo vives en Villa Juventud, donde las nueve décimas partes de la gente que captas en tu campo de visión son de tu edad y más o menos de tu cuerda, aunque el mundillo hace tiempo que se fragmentó en grupos de afinidad: este eternamente roquero, aquel dado a las fiestas de disfraces, otros a beber a lo bestia o a filmarse desnudos o a experimentar con la electrónica o a redactar panfletos combativos o a seguir todo lo que se hace en Londres con una fidelidad meticulosa por el detalle. Un día todo quisque va por la calle con gafas de pasta y gabardina abotonada hasta el cuello, al día siguiente van todos teñidos de rubio, luciendo pañoleta vaquera al cuello y grandes sombreros echados hacia atrás, con independencia del sexo. Vas a clubs con nombres polisílabos donde lo único que se ve es una franja de luz azul a la altura del cinturón. Apareces en clubs descomunales con ambiente de aeropuerto. Quizá te abran la puerta de clubs con normas de entrada tan restrictivas que hay más personal fuera que dentro. Sigues indicaciones crípticas para llegar a clubs situados en azoteas o en sótanos o en la planta decimoséptima de edificios de oficinas anodinos, o a botellones en parques públicos que pueden durar una hora o cinco minutos en función de lo que tarde en aparecer la pasma. Te diriges a clubs que abren a las cuatro de la madrugada y cierran hacia mediodía. Está el de aquel callejón tan alejado del centro en el que te ves en medio de una pelea por razones que no te explicas, el del antiguo teatro clausurado de la calle 14, donde unos descerebrados que hacen cola en las escaleras inflamables se ponen a lanzarse cerillas encendidas, el del bar y asador desmantelado al que van los empleados de todos los demás clubs después de cerrar, donde te diriges a la barra y no pides una copa, sino un tren al uptown.

Ahora recibes la poesía a bocados, porque se presenta en versos retorcidos en lo más íntimo del ritmo o enterrada en la mezcla o mascullada en una carátula. Tal vez las captes solo subliminalmente, tal vez te vengan a la memoria más tarde a la luz del día y te preguntes dónde has oído esa frase. Sobre todo, recuerdas frases sencillas ladradas a coro que te resuenan en la cabeza mientras lo demás solo consiste en «uhs» y «ahs», «She’s lost control again», «The cassette played poptones» y «Tanz den Jesus Christus»13. Pero últimamente la poesía se filtra desde el Bronx en LP sueltos que a veces puedes comprar en ese sitio de Union Square donde se diría que cambian las existencias día sí y día no. «I was spanking and a-freaking in a disco place»14, dice Spoonie Gee, que es el zalamero, el acosador de medianoche, la imagen del hombre al que llaman J. D. Walker, botando al ritmo de Patty Duke mientras se desliza de lado a lado, la pista de voz tan entrecortada que te lastima los oídos, y la frase adquiere un poder e importancia al que no le encuentras justificación salvo por la referencia a su tiempo nostálgico, una especie de presagio de cómo todo esto algún día se irá fundiendo a sepia, puesto que los chicos y las chicas de oro, todos ellos, como los deshollinadores, se convertirán en polvo. Pero para eso aún falta, porque eres joven y has sido joven toda la vida y vives en el país de los jóvenes y no has hecho planes para ser sino joven por siempre.

Sin embargo, cosas del destino, hay ahora fuerzas que hacen planes por ti, porque tú y todas las personas que conoces habéis ido aumentando sin parar el consumo de estupefacientes, principalmente en polvo. Hubo un tiempo en el que aparecían rara vez, después de cuando en cuando, en el bolsillo de algún amigo cosmopolita o en las páginas de un libro enviado por correo desde Tailandia, o los adquirías a través de un atildado caballero que comerciaba con calzado clásico de hombre, o los recibías como pago en especie de un conocido que quiso usar la mesa de tu cocina para meterse un pico en vena. Pero hace poco te has sorprendido frente a una rendija en una puerta de un edificio ruinoso un par de manzanas más allá, en el barrio desierto, entregando dinero a cambio de una papelina. Te dices que jamás serás uno de esos que se pasan horas bajo la lluvia mientras los centinelas los marean y los arrastran de una acera a otra, les obligan a enseñar las marcas de los brazos al pie de las escaleras y se enfrentan a la rendija de la puerta cerrada a cal y canto mientras tú subes, peldaño a peldaño, hacia ella. Lo que más te gusta es el jaco, porque te desata todos los nudos de los nervios, te llena de un bienestar que puedes llevar contigo a donde sea y te convierte en la persona sin igual que te crees que eres en la pista de baile. Tus amigos, en cambio, al parecer, tienen mogollón de perico y en conciencia no puedes rechazar la hospitalidad, así que esnifas una raya tras otra, aunque haga que te sientas como irritado y los cigarrillos se te consuman en tres segundos. «I’m a dyn-o-mite» (soy dinamita), declara Dillinger con seguridad, «so all you got to do is hold me tight, because I’m out of sight. I’ve got cocaine running around my brain»15.