23,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Anhand erstmals zugänglicher Gerichtsakten zeichnet Peter Hossli «eines der grausamsten Verbrechen der schweizerischen Kriminalgeschichte» nach, wie Zeitungen den Mordfall Stadelmann damals beschrieben. Es ist das Jahr 1957. In der Schweiz boomt die Wirtschaft. Der russische Satellit Sputnik schockiert den Westen. Und Max Märki, 25, verheiratet, Vater dreier Kinder, Gipser aus dem Kanton Aargau, verliebt sich in die 20-jährige norwegische Hilfsköchin Ragnhild Flater. Gemeinsam wollen sie nach Amerika. Um das nötige Geld zu beschaffen, drehen sie ein krummes Ding. Vieles geht schief. Ein Mann stirbt. Ein Polizist blamiert sich. Ein Fluchtversuch scheitert. Ein Auto geht in Flammen auf. Die packende Rekonstruktion eines aufsehenerregenden Kriminalfalls und ein beklemmendes Zeitporträt im Stil des ‹New Journalism›. In der akribisch recherchierten Erzählung offenbaren sich sämtliche Schattierungen des Menschseins.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Pferdewetten

Orell-Füssli-Annoncen

Ostern

Max

Ragnhild

Telegramm

Wagenheber

Lichtkegel

Seifenlauge

Kurt

Muotatal

Wasser

Vermisst

Guisan

Autowaschen

Vernunft

Stierli

Agomensin

Fluchtversuch

Herrgott

Judas

Laika

Schälkli

Totentanz

Folterkammer

Beweismittel

Kafa

Fischpudding

Stinkloch

Plankton

Finderlohn

Aarau

I.L.D.

1972

Rüfenach

Orient

Dank

Zeittafel

Glossar

Über den Autor

Backcover

Peter Hossli

Revolverchuchi

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 – 2024 unterstützt.

4. Auflage 2021

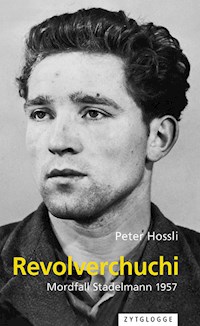

© 2020 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Ladina FesslerUmschlaggestaltung: Zytglogge VerlagUmschlagbild: unbekannt © StAAG/RBA1 – 1 – 24077_1=1 / Ragnhild Flater und Max Märki, Täter im Mordfall StadelmannLayout/Satz: 3w+p, Rimpar

ISBN EPUB: 978-3-7296-2308-8ISBN MOBI: 978-3-7296-2309-5

www.zytglogge.ch

Peter Hossli

Revolverchuchi

Mordfall Stadelmann

Für Agatha Hossli, meine Mutter

Die hier erzählten Ereignisse sind geschehen. Sie lassen sich mit Gerichts- und Ermittlungsakten aus dem Staatsarchiv des Kantons Aargau, mit historischen Medienberichten und durch Aussagen von Zeitzeugen belegen. Dialoge und Gedanken der Protagonisten sind aus Verhörprotokollen, Briefen, Akten und Gesprächen rekonstruiert.

Am Jahrestag der Tat, dem 19. Oktober 2018, hat der Autor in Aarau den Zug nach Baden bestiegen und ist anschliessend mit einem Mietauto die Strecke der Mordfahrt abgefahren. Er hat zudem die Fundstelle der sterblichen Überreste von Peter Stadelmann auf einer Insel in der Reuss aufgesucht.

Zum Schutz ihrer Privatsphäre sind die Namen einiger Personen geändert und mit einem * versehen.

«Wie ist es mit mir, dass jeder Ton mich schreckt?Was sind das hier für Hände? Ha, sie reissenMir meine Augen aus.Kann wohl des grossen Meergotts OzeanDies Blut von meiner Hand reinwaschen? Nein;Weit ehr kann diese meine Hand mit PurpurDie unermesslichen Gewässer färbenUnd Grün in Rot verwandeln.»

Pferdewetten

Peter Stadelmann war kerngesund, als er starb.

Der Handelsreisende sprach einen Dialekt aus der Ostschweiz. Das hellbraune Haar hatte er sich zum Bürstenschnitt stutzen lassen, der das vorstehende Kinn betonte und das Zurückweichen des Haaransatzes tarnte. Da Radio Beromünster für den Abend Regen angesagt hatte, schnürte er sich die Halbschuhe mit den Gummisohlen. Für die Fahrt nach Baden hatte er sich eine Krawatte mit feinen waagerechten Streifen umgebunden. Sie passte zum blaugrün diagonal gemusterten Zweireiher, den er stets samstags anzog. Für ihn war der Samstag so heilig wie für andere der Sonntag. Der Tag, an dem er in der Kirche zu Gott betete und bis zum Sonnenuntergang nicht arbeitete. Über dem gepressten weissen Hemd trug er, kaum sichtbar, eine gestrickte ärmellose Weste. Anhand dieses gelben Gilets sollte sein Vermieter den Leichnam Stadelmanns identifizieren.

Die Nacht war in Aarau bereits angebrochen, als Stadelmann gemeinsam mit Fräulein Kaminski* um 18.26 Uhr den Schnellzug nach Zürich bestieg. Sie setzten sich in die 2. Klasse, Nichtraucher, teilten sich ein Viererabteil, ausgestattet mit harten Bänken. Vor gut einem Jahr, im Juni 1956, hatten die Bundesbahnen die 3. Klasse aufgehoben, die Holzklasse, wie sie alle nannten. Noch aber waren 88 Prozent der Sitze hölzern und somit hart.

Beide gehörten derselben Freikirche an wie Stadelmanns Vermieter. Am Nachmittag hatten sie zu dritt einen Tomatensalat gegessen und waren danach von Rohr über Buchs zum Bahnhofplatz nach Aarau spaziert, vorbei an Ahornbäumen, deren Blätter verschrumpelt am Boden lagen. Jene, die noch an den Ästen hingen, waren gelblich gefärbt. Glocken läuteten das Wochenende ein. Es war kühl, der Duft des Sommers verflogen. Am Himmel zogen dunkle Wolken auf, bald würde es regnen.

Fräulein Kaminski reiste nach Zürich, wo sie in Oerlikon in den Räumen des Adventsverlags das Konzert einer Jugendgruppe der Siebenten-Tags-Adventisten besuchen wollte. Warum Stadelmann nach Baden fuhr, erzählte er ihr nicht. Das wusste allein sein Vermieter.

Stadelmann trug 4100 Franken in bar in einem Portemonnaie bei sich, das in der linken Kitteltasche steckte, zusammen mit dem Generalabonnement der SBB und dem Führerschein. Am Schalter der Bankgesellschaft hatte er am Vortag druckfrische Geldscheine erhalten, welche die Nationalbank erst vor wenigen Monaten in Umlauf gebracht hatte: drei Tausendernoten, einen Fünfhunderter sowie sechs Hunderter, wovon drei der neuen Serie entstammten.

Im Zug sprach Stadelmann wenig. Die deutsche Schwesternhilfe erzählte ihm vom Alltag in der Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden. Von neuartigen Pillen, mit denen Psychiater in Windisch ihre Patienten ruhigstellen würden, von Spaziergängen in der Parkanlage, wo römische Legionäre einst ihr Lager aufgeschlagen hatten, von den mächtigen Bäumen, die ihr an heissen Sommertagen Schatten spenden würden. Neben ihm auf der Sitzbank lag eine braune Reissverschlussmappe aus Kunstleder. Darin versorgt hatte Stadelmann das Kursbuch und die neuste Ausgabe des ‹Aargauer Tagblatts›. An Mappe und Zeitung würde ihn die unbekannte Frau erkennen, die er am Bahnhof in Baden treffen und zu einem fast fabrikneuen Opel Rekord begleiten sollte. Mit dem Geld im Kittel würde er das Auto kaufen und damit zurück nach Aarau fahren.

Gelesen hatte er das Blatt am Morgen in der Wohnung, die er seit drei Jahren mietete. In Rohr, dem Dorf bei Aarau, durch das vor knapp 2000 Jahren die alte Römerstrasse verlaufen war, und wo nun zweistöckige Einfamilienhäuser die alten Riegelhäuser verdrängten. «Unbeirrbar zieht Sputnik seine Bahnen um die Erde», begann der Leitartikel auf Seite eins der Zeitung vom 19. Oktober 1957. «Er ist längst keine Sensation mehr. Wie bei einem Sechstagerennen stellt man täglich bloss noch die Zahl der zurückgelegten Runden fest.» Vor 15 Tagen, am 4. Oktober, hatten sowjetische Ingenieure den ersten Erdsatelliten ins All geschossen. Sputnik, der Trabant der Erde, der Weggefährte. Eine mit vier Antennen bestückte Alu-Kugel, 58 Zentimeter Durchmesser und 83 Kilogramm Gewicht. Damit setzte die Menschheit zum Sprung zu den Sternen an.

Viel mehr als Pieps machen konnte der Satellit nicht. Aber für Amerika und Westeuropa war die Entsendung Sputniks ein Schock, eine Schmach. Sputnik nagte am Selbstbewusstsein. Der kommunistische Osten hatte den freien Westen im Wettlauf um den Eintritt ins All geschlagen und in Angst versetzt. Was, wenn die Roten ihre Raketen mit Atomsprengköpfen versähen? Würden sie London erreichen? New York? Paris? Dem Westen den nuklearen Winter bescheren?

Noch war der Krieg kalt. Aber zwischen Ost und West konnte er sich jederzeit entzünden, las Stadelmann in der Zeitung. «Bonn bricht mit Belgrad», titelte das ‹Aargauer Tagblatt› in derselben Ausgabe. Die Regierung der BRD hatte sich am Vorabend entschieden, die diplomatischen Beziehungen zu Jugoslawien abzubrechen, da Marschall Tito drei Tage zuvor die Obrigkeit in Ostberlin anerkannt hatte.

An der Schweiz zog der Kalte Krieg vorbei, wie schon das Grauen des grossen Krieges, der vor zwölf Jahren mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands geendet hatte. Während Westeuropa sich erst allmählich aufrappelte, brummte die Schweizer Wirtschaft. In den ersten drei Quartalen von 1957 wurden in Basel 4 410 364 Tonnen Güter umgeschlagen, so viel wie nie zuvor. Die Uhrenbranche vermeldete Umsatzrekorde. Stelleninserate füllten die Zeitungen. Gesucht wurden: Monteure, Elektriker, Verkäuferinnen, Hauswarte. Man gönnte sich was. Wernli bot im ‹Aargauer Tagblatt› für zwölf Franken einen Ausflug im Car an die Olma nach St. Gallen an. Die ‹Burestobe› in Seon lud zur Metzgete, Samstag- und Sonntagabend, mit «prima Blut-, Leber- u. Bratwürsten», dazu «Sauser im Stadium».

Stadelmann hatte die Gedanken woanders, als der Zug entlang der Aare fuhr, in Brugg hielt, die Reuss überquerte, zuletzt der Limmat folgte und in Baden ankam. Eine Fahrt durch das Schweizer Wasserschloss, wo drei Flüsse zusammenfliessen, bevor sie in den Rhein münden. In dieser verworrenen Delta-Landschaft finden sich Ortskundige zurecht, viele Fremde aber verirren sich.

Schon bald würde der Vertreter günstig ein gutes Auto kaufen und es zu einem besseren Preis wieder verkaufen. Am 16. Oktober hatte er das Inserat in der Zeitung gesehen, die er täglich las. Ein Druckfehler fiel ihm auf. Der Schriftsetzer hatte ein kleines «k» falsch platziert:

Infolge Auswanderung

sofort zu verkaufen

Opel-Rkeord

neuwertig. Preis Fran-

ken 4000.—. Nur gegen bar.

Eilofferten an Chiffre

A 41 810 T an Orell-

Füssli-Annoncen, Aarau

Stadelmann sah das Inserat, weil er selber eines aufgegeben hatte und im ‹Aargauer Tagblatt› prüfen wollte, ob es erschienen war. Seine Anzeige fand sich unmittelbar neben dem Opel-Inserat:

Günstig zu verkaufen

Mercedes 190

Jahrg. 1956, wenig ge-

fahren.

Anfragen abends, ab 19

Uhr an Tel. (064) 2 47 51

Der Opel Rekord war ein beliebtes Auto, galt als robust und wenig anfällig für Defekte. Das Modell 1957 war mit einem um ein Drittel grösseren Kofferraum ausgestattet als das Auto des Vorjahrs, hatte breitere Sitze und ein neues Instrumentenbrett. Der Opel-Vertreter in Niedergösgen bot es für 8150 Franken an. Stadelmann erkannte im Inserat eine Gelegenheit. Zum halben Preis würde er den Opel Rekord erwerben und ihn bestimmt mit Gewinn abstossen können.

Schaute Stadelmann während der Fahrt aus dem Fenster des Waggons, sah er nebst der Spiegelung des Innenraums in der Dämmerung die Umrisse der hügeligen Ausläufer des Jura, der Wälder und der drei Flüsse, die nach dem trockenen Sommer wenig Wasser führten. An allen Haltestellen zeigten die gleichen Bahnhofsuhren die Zeit an. Vier Jahre zuvor, 1953, hatte ihr Gestalter Hans Hilfiker zu den schwarzen Stunden- und Minutenzeigern den roten Sekundenzeiger hinzugefügt. Er bringe Ruhe in die letzte Minute vor der Abfahrt, erklärte Hilfiker die Neuerung. Die Züge würden deswegen pünktlicher abfahren.

Der Zug nach Baden war verspätet.

Stadelmann stammte aus dem luzernischen Escholzmatt. Er lebte in der Ostschweiz, wo er den dortigen Dialekt annahm, später im Aargau. Nicht weil ihm das Rüebliland besonders gefallen hätte. Es war für seinen Beruf zweckmässig. Rasch erreichte er von Aarau aus die Bauern der Ost- und Westschweiz sowie des Bernbiets. Dort bestellten die meisten Schweizer Bauern Felder, züchteten Schweine und molken Kühe. Eines seiner beiden Autos stand in St. Gallen, das andere in der Romandie. Mit der Bahn reiste er an den betreffenden Bahnhof und fuhr im Wagen zu den Höfen.

Eine gute Zeit war für ihn angebrochen. Die Landwirtschaft erlebte einen technischen Fortschritt. Vierradtraktoren verdrängten Zugpferde, Mähdrescher revolutionierten die Getreideernte. Stadelmann verkaufte das Zubehör und die Maschinen, die Schweizer Bauern wollten.

Der Autokauf in Baden würde bar über die Bühne gehen, was ihm recht war. Er brauchte Bargeld. Damit finanzierte Stadelmann ein Hobby, über das er mit wenigen sprach, schon gar nicht mit den Mitgliedern seiner Glaubensgemeinschaft. Die Siebenten-Tags-Adventisten verzichten auf Alkohol und Tabak, sie ernähren sich gesund und entsagen der Ausschweifung. Stadelmann trank und rauchte nicht, er ass viel Obst und Gemüse. Obwohl bereits 30, war er noch Junggeselle. Aber der Stündeler hatte ein Geheimnis: Er setzte auf Pferde. Oft reiste er zur Rennbahn nach Deutschland. Hin und wieder brachte er das Geld einem Freund nach Zürich, der für ihn über die Grenze fuhr und die Wetteinsätze platzierte. Es waren beträchtliche Summen. Auf einem Konto der Schweizerischen Bankgesellschaft in Aarau hatte er 10 000 Franken angespart. Vergangenen April gewährte ihm die Bank einen Kredit von 35 000 Franken. Geld, mit dem er wettete, offenbarte er Vizedirektor Urs Riegger* ohne Scham. Als Sicherheit hinterlegte er ausstehende Forderungen an Bauern in der Höhe von 100 000 Franken.

Einen Monat vor Ablauf der halbjährigen Frist zahlte er den Bankkredit zurück. Mitte Oktober, Tage, bevor er starb, sass Stadelmann im Aarauer Büro des Bankiers und ersuchte Riegger erneut um ein Darlehen. Der Handelsreisende wollte 50 000 Franken, ein stattlicher Betrag, mit dem sich andere ein mehrstöckiges Haus kauften. Ein finanzielles Risiko bestand für die Bank zwar nicht, wiederum würde Stadelmann angemessene Sicherheiten leisten. Dieses Mal lehnte Riegger das Begehren jedoch ab. «Für solche Geschäfte gewähren wir grundsätzlich keine Kredite mehr», begründete er den Entscheid. Eine Schweizer Bank leihe kein Geld für Pferdewetten im Ausland.

Stadelmann aber brauchte Schotter. In mehreren Zeitungen der Deutschschweiz bot er einen Mercedes 190 zum Verkauf an, «wegen Mangel an Bargeld dem Meistbietenden». Unter 10 000 Franken komme der Wagen nicht weg, bestellte er telefonisch einem Mann aus dem solothurnischen Biberist. Am 16. Oktober 1957 sah Stadelmann das Inserat für den Opel Rekord und schickte eine Eilofferte an die Orell-Füssli-Annoncen nach Aarau. Sofort würde er das Auto kaufen und bei der Übergabe bar bezahlen.

Er grüsste freundlich und liess seine Nummer in Rohr notieren, einer von 909 021 Anschlüssen, die sich die fünf Millionen Einwohner der Schweiz teilten.

Am nächsten Abend, dem 17. Oktober 1957, klingelte um 20 Uhr an der Rohrer Pilatusstrasse das Telefon. Der Handelsreisende ging an den schwarzen Apparat mit der Wählscheibe aus Metall. Das Gerät, 1955 eingeführt, gehörte der PTT und musste bei den Post-, Telefon- und Telegrafenbetrieben gemietet werden. Bei einem Umzug verblieb es in der Wohnung. Es war verboten, ein anderes Telefon anzuschliessen, vor allem, eines im Ausland zu beziehen.

«Grüezi, hier Stadelmann», sagte der Handelsreisende. Ein «Herr Keller» meldete sich und gab an, in Zurzach zu wohnen, einem aargauischen Grenzdorf zu Deutschland am Rhein. Unter der Woche lebe er oberhalb der Stadt Baden, in der Nähe des Restaurants Belvédère.

«Sie haben mir eine Offerte für den Opel geschickt», sagte der Mann, der sich als Hans Keller ausgab, tatsächlich aber Max Märki hiess. «Kann ich den Wagen heute abholen?», fragte Stadelmann zurück. «Leider bin ich den ganzen Abend besetzt», antwortete der vermeintliche Keller in Ostaargauer Dialekt. «Wie sieht es morgen Freitag aus?»

Stadelmann fiel Kellers gereizte Stimme auf. «Bei mir ginge es am Samstag», sagte er, «am Abend.» Tagsüber war er mit Fräulein Kaminski verabredet, um den Sabbat zu verbringen, den heiligen Tag, an dem er gemäss den Zehn Geboten nicht arbeiten durfte. «Samstag geht bei mir. Meine Frau kann Sie im Opel nach Aarau fahren, sie muss dorthin und fährt danach mit dem Zug zurück», bot Keller an. «Das ist nicht nötig, ich reise mit dem Zug, er kommt um 18.53 Uhr in Baden an», erwiderte Stadelmann.

Max Märki hatte 18.59 Uhr verstanden, notierte sich die Zeit auf einem Zettel und sagte: «Leider kann ich Sie nicht abholen, da ich an der Hand verletzt bin und nicht fahren kann. Meine Frau wird sie zum Opel führen.» Stadelmann war einverstanden. Es beruhigte ihn, dass ein verheirateter Mann ihm das Auto verkaufen würde. Verheiratete wirkten auf ihn seriöser als Ledige.

«Wie erkennt meine Frau Sie?», fragte der Ostaargauer. «In einer Hand werde ich eine braune Mappe tragen, in der anderen das ‹Aargauer Tagblatt›.» Mit der Beschreibung seiner Frisur beendete Stadelmann das Gespräch. «Ich habe einen Bürstenschnitt.»

Seinem Vermieter, einem Deutschen, erzählte er vom Telefonat mit Hans Keller, von dem Inserat und dem Treffen am Samstag, von dessen Frau, die ihn abholen würde. Dass er froh sei, das Geschäft mit einem verheirateten Mann abwickeln zu können. Er werde 4500 Franken bar nach Baden mitnehmen. «Um halb neun bin ich spätestens zurück», versprach Stadelmann.

Er galt als solid, aufrichtig, ehrlich, pünktlich. Bei der geringsten Unregelmässigkeit, sogar wenn er zehn Minuten später als geplant nach Hause kam, rief er an.

An diesem regnerischen Samstagabend, nachdem er mit Fräulein Kaminski in den Zug eingestiegen und in Baden ausgestiegen war, kam er nicht nach Hause. Er rief nicht an. In Rohr erwog ein ratloser Vermieter, die Polizei über Stadelmanns Ausbleiben zu benachrichtigen.

Orell-Füssli-Annoncen

Wegen der anhaltenden Grippewelle verlängerte der Aargauer Regierungsrat im Herbst 1957 die Schulferien um eine Woche. Max Märki arbeitete auf dem Bau in Brugg. Über Mittag ging er auf sein Zimmer, öffnete eine Büchse Ravioli von Hero, leerte die orange-klebrige Masse in eine alte Pfanne, wärmte sie auf dem elektrischen Rechaud und ass die Teigwaren aus einem tiefen Teller.

An diesem Dienstag hielt er ein Blatt Papier in der Hand. Den Abschluss des letzten Zahltags, den er per Post erhalten hatte. Mehr als die Hälfte seines Lohns wurde ihm abgezogen. Für den Unterhalt seiner Kinder und die Schulden, die er seit seinem Konkurs vor zwei Jahren mit sich trug. Um zu leben, blieb ihm zu wenig. Er brauchte Geld, dringend.

Während er die Ravioli verschlang, entschloss er sich, etwas zu tun, einen Chrampf zu machen; ein krummes Ding würde er drehen. Mit Brot tunkte er die Tomatensauce auf, schob den Teller zur Seite, griff den paginierten Notizblock, den er vor einem Jahr gekauft hatte, aber selten benutzte. Es war ein gelochter Block, der mit Kohlepapier automatisch ein Doppel von jeder beschriebenen Seite herstellte. Auf Seite 23 verfasste er mit dem Kugelschreiber ein Zeitungsinserat. Er schrieb in Blockbuchstaben und gab sich wenig Mühe, die Schrift zu verstellen. «Infolge Auswanderung sofort zu verkaufen Opel-Rekord 1957 neuwertig Preis Fr. 4000.— Nur gegen Bar. Offerten betrf. Chiffre.» Opel-Rekord unterstrich er. Unten links fügte er die Personalien ein: «H. Keller Badstr. 28 Zurzach.»

Beim Schreiben dachte er an Kurt, seinen jüngeren Bruder, der vor Jahren ins Ausland verreisen und deswegen sein Motorrad verkaufen wollte.

Max hatte schon als Kind gelernt, wie man andere täuscht. Die Bemerkung mit der Auswanderung würde erklären, warum er das Auto nur gegen bar abgab. Zurzach wählte er als Wohnort, um glaubhaft begründen zu können, warum er die Offerten persönlich abholen werde. Werktags wohne er in Baden, nur die Wochenenden verbringe er daheim am Rhein. «Keller» war in der Region verbreitet, mehr überlegte er sich beim Decknamen nicht.

Nach dem Essen fuhr er mit seinem schwarzen Citroën Légère nach Aarau. Er mochte das schnittige Auto, das Gangster und Polizisten im Kino fuhren. Es hatte fünf Türen und hinten reichlich Platz. Dank der guten Bodenhaftung konnte die Limousine schnell problemlos über Schotterstrassen fahren. Max sprach von «meinem Auto», dabei gehörte der Légère mit Baujahr 1947 seiner Frau. Um den Wagen vor dem Betreibungsamt zu schützen, liess er ihn beim Kauf auf Trudi eintragen.

Max parkierte den Citroën mitten in der Stadt und erkundigte sich bei einer Passantin nach der Redaktion des ‹Aargauer Tagblatts›. Um 14 Uhr betrat er das ebenerdige Büro der Orell-Füssli-Annoncen an der Bahnhofstrasse. Einen Stock höher verfassten Redaktoren ihre Artikel. Märki trug einen dunkelblauen, abgewetzten ‹Fil-à-fil›-Anzug, dazu ein Militärhemd. Die obersten beiden Knöpfe liess er offen, da er keine Krawatte umgebunden hatte. Der Hut, den er selten trug, blieb im Auto.

«Wie kann ich Ihnen helfen?», fragte Emma Burger*, eine 19-jährige Anzeigenverkäuferin, die im Luzernischen aufgewachsen war und ihre erste Stelle nach der Lehre bei Orell Füssli angetreten hatte. Sie hatte den Mann noch nie gesehen. Als schlecht gekleidet fiel er ihr auf, unrasiert, Arbeitertyp, bestimmt ein Töfffahrer. Er stank ihr wie die meisten Männer zu stark nach Zigaretten. Der Dialekt war hiesig, dachte Emma Burger, die in Aarau oft auf ihre Luzerner Mundart angesprochen wurde.

«Grüezi, Keller mein Name», stellte sich Märki vor und legte das Inserat auf die Theke.

«Wann soll es erscheinen?»

«Ginge es schon morgen?»

«Das sollte kein Problem sein», sagte Burger und las den Text durch.

«Geht das so?», fragte Märki.

«Soll ich ein ‹Eil›- vor ‹Offerten› stellen? Sie scheinen es eilig zu haben.»

«Gute Idee, ja, solange ‹nur gegen bar› im Inserat bleibt. Das ist mir wichtig.»

Von Hand fügte Fräulein Burger «Eil-» ein und gab den Text weiter. Der Korrektor schrieb «unter» vor das Wort «Chiffre». Der Metteur, der aus «Opel-Rekord» ein «Opel-Rkeord» machte, war wohl nicht ganz bei der Sache. Sonst wäre ihm der Tippfehler kaum unterlaufen.

«Bis wann haben Sie die Angebote?», fragte Märki.

«Das Inserat erscheint am Mittwoch, die ersten Offerten sollten tags darauf eintreffen. Dann schicke ich sie Ihnen nach Zurzach?»

«Nein, ich hole sie ab, in Zurzach bin ich erst wieder am Samstag.»

Fräulein Burger machte eine Notiz, die Angebote für Keller seien zu sammeln und in der Annahmestelle abzulegen. Märki zahlte das Inserat und ging.

Am Donnerstag, 17. Oktober 1957, hatte Emma Burger frei. Ihre sechs Jahre ältere Kollegin Elsa Furrer* betreute den Schalter, als am späteren Nachmittag ein kräftiger Mann die Türe zur Annahmestelle der Orell-Füssli-Annoncen öffnete. Er wirkte ungestüm, ja gehetzt. «Können Sie mir die Opel-Angebote geben?», fragte Märki, ohne zu grüssen. Er war mit dem Zug gekommen und über den Bahnhofsplatz gerannt.

Was ist mit dem los? Der Kerl, der vor Elsa Furrer stand, war verschwitzt, das dunkle Haar zerzaust, versetzt mit weissem Staub. Farbe vom Bau. Er trug einen hellen Kittel, dazu ein rotbraunes Halstuch. Über den Schultern lag ein Regenmantel. «Guten Abend, der Herr», sagte sie. «Guten Abend», sagte er nun doch, ohne die Frau hinter der Theke anzuschauen. Seine Hände zitterten. Er schien gehen zu wollen, bevor er angekommen war. «Ich bin wegen des Opel hier, wie viele Offerten sind eingegangen?», fragte er. Fräulein Furrer griff hinter sich zum blauen Couvert, das mit «Keller Zurzach» beschriftet war. «Viele wollen Ihr Auto.» Die Worte heiterten Märki auf. Nun bemerkte er ihr braun-graues Arbeitskleid, nahm das Couvert, verliess die Annahmestelle grusslos und ging in den Wartesaal des Bahnhofs, wo er 20 Angebote durchlas.

Bereits das erste gefiel ihm. Peter Stadelmann, Handelsreisender aus Rohr bei Aarau. Unbesehen kaufe er das Auto, zahle sofort in bar. Märki steckte das Angebot in die linke Rocktasche und las weiter. Niemand sonst bot Barzahlung an. Bis auf Stadelmanns Offerte zerknüllte er alle Zettel und warf sie in den Papierkorb an der nordöstlichen Ecke des Bahnhofsgebäudes. Auf Gleis 3 bestieg er den nächsten Zug nach Brugg.

Ein eigenes Telefon besass er nicht. Zuerst versuchte es Märki in der Telefonkabine auf dem Brugger Eisi-Platz. Da er keine Verbindung erhielt, ging er ins Restaurant Pfauen an der Hauptstrasse der Altstadt. Ein Italiener führte die Beiz, servierte aber nicht italienische, sondern währschafte Schweizer Kost. Neben dem Abee hatte der Wirt einen Wandapparat der PTT aufgehängt, den die Gäste gegen ein Entgelt benutzen durften. Märki war zitterig und schaffte es nicht, Stadelmanns Nummer zu wählen. Schliesslich half ihm die Serviertochter, die seit Jahren im Pfauen bediente.

«Guten Abend, hier Keller», grüsste Märki, ohne die Stimme zu verstellen. Er pochte darauf, den Autohandel schon morgen abzuwickeln. Stadelmann war am Freitag aber verhindert. Sie einigten sich auf Samstag nach Sonnenuntergang, dann durfte der Siebenten-Tags-Adventist wieder arbeiten. «Meine Frau wird Sie am Bahnhof in Baden abholen», sagte Märki. «Sie wird mich am Bürstenschnitt erkennen», erwiderte Stadelmann, «an der Kunstledermappe und am ‹Aargauer Tagblatt›.»

Märki legte auf, zahlte den Wirt für den Anruf und verliess den Pfauen. Zu Hause entfachte er ein Feuer und verbrannte die Offerte im Ofen des Zimmers, in dem er lebte, seit ihn seine Frau rausgeworfen hatte.

Ostern

Ostern kam 1957 spät, am 21. April. Dank des milden März war die Natur weit, insbesondere auf der Alpennordseite. Botaniker hatten in Wäldern Leberblümchen gesichtet, die einen Monat früher blühten als in anderen Jahren. Es war Frühling, und Max Märki ging in Luzern auf Pirsch. Geld hatte er keines. Das Vergnügen, das er sich leisten konnte, war Sex. Stellte er sich anständig an, kostete es ihn nichts. Vor der Ehe war Sex verpönt. Doch daran hielten sich die wenigsten. Unter dem Dach der Eltern war es Liebespaaren unmöglich, miteinander zu schlafen. Sex hatte man im Auto, im Sommer im Wald und am Rand von Maisfeldern. Es gab Pariser, aber die Scham vieler Männer war zu gross, um in der Apotheke danach zu fragen. Taten es Frauen, galten sie als leichte Mädchen.

Seit ein paar Monaten renovierten Max und sein Bruder Kurt in der Luzerner Altstadt ein Geschäftshaus beim Lindenplatz. In den oberen Geschossen verputzten sie Wohnungen. Sie gipsten im Akkord und übernachteten im Hotel. Max erledigte die grossen Räume, die Schlafzimmer und die Stuben. Kurt blieben die kleinen und verwinkelten Gemächer, der Flur, das Badezimmer, das Treppenhaus. Nach Feierabend zählte Max die Quadratmeter, die sie verputzt hatten. Da Wohnzimmer grösser sind als Bäder, lag Max meist vor Kurt, was ihm wichtig war. Der Ältere und Kräftigere wollte den Ton angeben. Das war schon so gewesen, als sie noch klein waren.

An jenem Ostersonntag zog Max alleine durch die Stadt. Kurt hatte sich mit seiner Freundin verabredet. Für den Abend suchte Max ein Mädchen, im besten Fall für die ganze Nacht. Nach Hause in den Aargau nach Schöftland mochte er nicht gehen. Mit Trudi hatte er es nicht mehr gut.

Sie hatten sich im Januar 1952 im Turnverein kennengelernt. Sexuell waren beide unerfahren. Nachdem er die Unteroffiziersschule beendet hatte, wurde Trudi schwanger. Sie heirateten, obwohl sie kein Geld hatten und sich nicht wirklich liebten. Ist ein Kind unterwegs, heiratet man. Auf Pump richteten sie sich in Windisch im Februar 1953 eine Wohnung ein. Im Sommer kam ihr Mädchen zur Welt. Gut ein Jahr später bekam es eine Schwester, ein weiteres Jahr darauf einen Bruder.

Jahre danach, in Untersuchungshaft, erzählte Max dem Richter, seine Frau habe ihn sexuell überfordert und nie genug kriegen können. «Ich versuchte während langer Zeit, sie zu befriedigen, um nicht einem Minderwertigkeitsgefühl Platz zu machen», gab er zu Protokoll. Trudi stritt ab, was Max unter Eid behauptete. Das Gegenteil stimme. Ihr Mann habe immer Verkehr gewollt, selbst in Nächten, in denen er fremdgegangen sei und an Händen und Leib nach anderen Frauen gerochen habe.

Viele Luzerner begaben sich an diesem lauen Ostersonntag auf die Strasse. Max ging durch die Gassen der Altstadt. Er war guter Laune, weil er am Vortag erneut mehr Quadratmeter geschafft hatte als Kurt. Beim Schlendern fiel ihm eine junge Frau auf. Keine Schönheit, aber anders als die Mädchen, die ihm sonst begegneten. Ihre Augen gefielen ihm, da sie traurig waren wie die eigenen. Max fragte sie nach ihrem Namen. «Ragnhild», antwortete sie auf Hochdeutsch. «Ragnhild Flater.»

«Max Märki aus Brugg», sagte er. «Sie kommen aus Deutschland?»

«Nein, aus Norwegen.»

Ragnhild Flater war am 1. März 1957 in der Schweiz angekommen. Mit dem Zug und der Fähre war sie über Dänemark nach Hamburg und über Basel nach Luzern gereist. Sie wollte Köchin werden und später ein Hotel führen. In Norwegen wurde ihr geraten, die Schweizerische Hotelfachschule in Luzern zu besuchen. Ihr Deutsch wäre gut genug gewesen, um dem Unterricht zu folgen. Sie verstand alles, nur mit Mundart hatte sie etwas Mühe. Ihr Französisch reichte aber nicht aus, weswegen die Hotelfachschule sie ablehnte und ihr eine Stelle als Hilfsköchin vermittelte. Statt fein kochen zu lernen, heuerte sie im Tea-Room ABC an der Grendelstrasse 3 beim Schwanenplatz an. Im selben Haus bezog sie ein Zimmer und konnte kostenlos im ABC essen. Ende des Monats erhielt sie eine Tüte mit 176 Franken.

Sie war eine Saisonniere. Pro Jahr durfte sich Ragnhild maximal elfeinhalb Monate in der Schweiz aufhalten. Der Bundesrat hatte 1934 das Saisonnierstatut für ausländische Arbeitskräfte eingeführt, da die Schweiz viel Arbeit, aber zu wenig Arbeiter hatte.

«Aus Norwegen? Da war ich noch nie. Sicher kalt.» Etwas anderes fiel Max nicht ein.

«Es ist schön dort, aber die Männer in der Schweiz sind schöner.»

Der kecke Spruch verblüffte Max, er sah aber den Ring an ihrem Finger. «Verheiratet?», fragte er und richtete die Augen auf die beringte Hand der Norwegerin. «Nein, der Ring gehört meiner Grossmutter», sagte Ragnhild. Sie hatte Lust, sich mit einem Menschen zu unterhalten, der gut zu ihr sein würde. Zuvor hatten sie andere Männer angesprochen. Aber sie wies alle ab. Bis Max vor ihr stand. Max gefiel ihr. «Trinkst du mit einem schönen Schweizer einen Kaffee?», fragte er.

Ragnhild nahm die Einladung an, dabei war sie verlobt in Norwegen. Mit Richard hatte sie schon geschlafen. Die beiden hatten sich ewige Treue geschworen und vereinbart, sie würden nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz heiraten und Kinder haben.

An Ostern glaubte Ragnhild, frei zu sein. Zwei Wochen bevor sie Max traf, hatte sie im Luzerner Café Mocca in einer Illustrierten die Horoskope gelesen, als sich eine Frau zu ihr setzte und fragte, ob sie verheiratet sei. Sie hatte den Ring an Ragnhilds Hand gesehen. «Verlobt», sagte die Norwegerin. «Möchten Sie etwas über Ihre Zukunft erfahren?» Die Frau drehte die leere Kaffeetasse um und gab vor, darin zu lesen. Ragnhild nickte. Sie ahnte nicht, wie viele Hellseherinnen, Pendler und Scharlatane im Luzernischen, Nid- und Obwaldnerischen wahrsagten. Die Frau runzelte die Stirn, als würde sie jetzt etwas sagen, das Angst einflössen sollte: «Ihr Verlobter geht fremd.»

Ragnhild hatte der Wahrsagerin geglaubt und folgte mit ihren Worten im Kopf dem fremden Mann ins Restaurant Mövenpick in Luzern. Der Bursche zog sie an, er brachte sie zum Lachen, ein Filou mit krausem Haar, kräftig, dunkel, offener als die verstockten Männer im Norden.

Der Schweizer hatte einiges erlebt, was sie beeindruckte. Die Mutter, die ihn verlassen hatte, die böse Stiefmutter, der Hunger während des Krieges. Er sei geschieden und Vater eines Kindes, erzählte Max, ohne über seine beiden anderen Kinder zu reden. Ragnhild erwähnte ihren Verlobten nicht.

Sie logen einander an, redeten und lachten bis spät in die Nacht. Er küsste sie auf der Strasse, was Ragnhild überraschte. Aber es gefiel ihr, obwohl der Kuss von Max nach Zigaretten schmeckte. Sie lagen beieinander in seinem Hotelzimmer, hatten in dieser ersten gemeinsamen Nacht aber keinen Sex. Ein paar Tage später rief er sie an. Und er schrieb ihr, bis sie einwilligte, dass er sie am Samstagabend nach der Arbeit, um 22 Uhr, vor dem ABC abholen durfte. Sie liebten sich im Citroën Légère, auf dem hinteren Polster, das mit Rosshaaren und Federn gefüllt war.

Kurz nach Ostern zügelte Max die Familie von Schöftland nach Unterbözberg in einen Giebelbau, dreistöckig mit schrägem Ziegeldach. Die Einheimischen nannten es s’Schlössli. Er nahm eine Stelle bei Hans Urech in Brugg an. Der Gipsermeister gab ihm oberhalb des Magazins an der Eggerstrasse 6 ein Zimmer mit zwei Betten, einem Tisch und zwei Stühlen. In der Kochnische stand ein Elektroherd. Ein Holzofen heizte den Raum. Dusche und Toilette teilte er mit drei anderen Gipsern. In diesem Zimmer verliebten sich der Schweizer und die Norwegerin, im kältesten Mai seit Messbeginn im Jahre 1892. Bis in tiefe Lagen schneite es. Zürich erlebte vier Frostnächte, in St. Gallen zeigte das Thermometer -5 Grad an. Die Ostschweizer Weinbauern erlebten einen Totalausfall.

Er habe eine Frau kennengelernt, erzählte Max seinem Bruder, als er ihn auf dem Zimmer besuchte. «Ich liebe sie.» Nie zuvor und nie nachher hörte Kurt diese Worte von Max. «Liebt sie dich?», fragte Kurt, der Ragnhild ein einziges Mal treffen würde. «Ja, sie liebt mich sehr.»

Ragnhild arbeitete viel. Sie begann früh und blieb bis spät in der Küche. Zeit für den Französischkurs fehlte ihr. Hatte sie frei, wollte sie mit Max zusammen sein. Im grossen schwarzen Auto zeigte er ihr die Schweiz. Sie gingen in den Zoo nach Basel und lachten im Affenhaus. An diesem Tag brachte Max eine Kamera mit, die ihm ein Freund geliehen hatte. Ragnhild fotografierte ihren Geliebten und hängte das Bild in Luzern über dem Bett auf. Als die Polizei sie Monate später verhaftete, versteckte sie es im Koffer und schmuggelte es ins Gefängnis. Er zeigte ihr den Titlis ob Engelberg und das Benediktiner-Kloster in Einsiedeln. Sie fuhren mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee. Ständig redeten sie über die Schweiz und Norwegen, und sie schwärmten von Amerika, wo sie ein neues Leben beginnen wollten.

Ragnhild war gern bei Max. Die Zeit mit ihm machte sie ruhig, und sie fühlte sich frei. Obwohl er kein Geld hatte, schenkte er ihr eine Halskette. Kein echtes Gold, kein echtes Silber, aber die Kette gefiel ihr. Hatte sie unter der Woche frei, gab ihr Max Geld für den Zug, damit sie ihn in Brugg besuchen konnte. Er schenkte ihr eine automatische Tissot, die 185 Franken kostete. Ebenso viel wie der wollene, mit Kunstpelz überzogene Wintermantel, den er ihr kaufte. Sie trug ihn in der Todesnacht, und ein Jahr danach am aargauischen Kriminalgericht.

Im September 1957 traf sie die Wahrsagerin erneut, als sie im Café Mocca eine heisse Schokolade trank. «Das norwegische Mädchen!», grüsste sie und setzte sich zu Ragnhild. «Ich habe für dich zu Hause die Karten gelegt.»

«Was sagen sie?», fragte Ragnhild.

«Wenn du mir drei Franken gibst, sage ich dir alles.»

Ragnhild legte einen Ein- und einen Zweifränkler auf den Tisch.

«Die Karten haben mir von deinem Verlobten berichtet.»

«Von Richard?»

«Ja, er ist dir nicht treu, er wird eine Frau in Holland heiraten.»

Erneut glaubte ihr Ragnhild. Sie schrieb Richard und löste die Verlobung auf. Ein paar Tage später rief Richard sie an. Sie sprachen nur kurz, da Telefonieren ins Ausland teuer war. «Eine Wahrsagerin hat mir zweimal gesagt, du seist mir nicht treu», sagte Ragnhild. «Das stimmt nicht», antwortete Richard und versprach, auf sie zu warten. «Wir reden an Weihnachten über alles, wenn du wieder zu Hause bist.»

An Weihnachten sass Ragnhild in einer kalten Zelle in der fernen Schweiz.