5,99 €

Mehr erfahren.

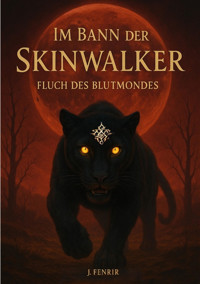

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Lia hat die Wandlung ausgelöst – und es gibt keinen Weg zurück. Vor lauter Wut auf Riven zwingt die Wandlung ihren Körper in unvorbereitete Schmerzen, die sie an ihre Grenzen treiben. In dieser Welt ist genau das für jede Frau ein Todesurteil – keine hat es je überlebt. Allen Widrigkeiten zum Trotz überlebt Lia. Doch die Wandlung erfüllt sie mit Angst, und Riven reicht ihr eine rettende Hand: eine Möglichkeit, die Kräfte in ihr zu kontrollieren. Kann sie ihm vertrauen? Oder hat Elian recht - und sie betritt ihre persönliche Hölle? Welchen Weg wird sie wählen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Rhia –

Die Schattenwandlerin in mir

1. Auflage,

© J. Fenrir – alle Rechte vorbehalten

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:

Tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected] erreichen unter: J. Fenrir, Im Huckschlage 5, 58675 Hemer, Germany.

PROLOG

lso... ich stecke bis zum Hals in der Scheiße!

Falls das irgendjemandem nicht klar geworden ist, herzlich willkommen in meinem chaotischen kleinen Höllenkreis. Nimm dir einen Stuhl. Oder besser: einen Schutzzauber. Es wird ungemütlich. Ich fürchte ich kann von Gewalt genauso erzählen wie über Zweisamkeit in mehreren Hinsichten. Sobald ich hierfür Listen und Einordnungen geschaffen habe, werde ich sie euch sicherlich mitteilen.

Wisst ihr, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht kommen sehen. Ich hab’s gespürt, dieses verdammte Kribbeln in der Luft, dieses Ziehen unter der Haut, das mir ins Ohr geflüstert hat: „Da kommt was. Und es wird dich umhauen.“

Aber hab ich auf mich gehört?

Bin ich rechtzeitig weggelaufen?

Natürlich nicht.

Ich hab mich stattdessen auf meine Wut konzentriert. Auf die Frau die so vertraut mit Riven gewirkt hat. Habe sie mir an seiner Seite vorgestellt, mich an ihr festgebissen, als wäre sie mein Rettungsseil, das mich von ihm wegziehen kann. Weg von seinem Blick, seinem Atem, seinen Händen.

Ich dachte, Wut würde mich retten.

Tja.

Spoiler: Hat sie nicht.

Denn kaum hab ich ihm meine Meinung entgegengeschleudert mit allem, was ich hatte.

Kaum hab ich mir eingeredet, dass ich ihm so richtig die Stirn biete, bricht die ganze verdammte Realität über mir zusammen.

Da liege ich.

Auf dem Boden.

Vor Riven.

Krümme mich vor Schmerz, zittere wie ein Blatt im Sturm, hab das Gefühl, mein Innerstes reißt in Stücke.

Meine Haut brennt, mein Herz rast, mein ganzer Körper pulsiert wie unter Strom, nur dass der Strom dunkel ist. Bedrohlich. Unaufhaltsam. Ich weiß nicht, was überhaupt mit mir passiert.

Ich weiß nicht warum mir das passiert.

Alles verschwimmt.

Alles flackert.

Und dann höre ich es.

Rhias Stimme.

Klar. Kalt.

Ein Schuss mitten in mein Bewusstsein.

»Du wandelst dich, Lia. Und das hat keine Frau je überlebt.«

Na toll.

Was für eine verdammte Scheiße.

Wenn du also dachtest, im ersten Buch sei es schon wild gewesen...

...dann willkommen.

Denn ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch miterlebe, wie das zweite dich mitreißen wird.

– Lia

ELIAN

ie sind zu früh.

Zu viele.

Und zu laut.

Ich spüre es, noch bevor ich den Trainingshof erreiche. Der Klang von hastigen Schritten, metallischem Klirren, das unkontrollierte Zischen eines zu rasch gezogenen Schwerts.

Neulinge.

Rekruten, wie sie der Orden alle Jahre wieder aus Dörfern und Städten zieht – ausgehungert nach Bedeutung, hungrig nach Stärke, aufgebläht vom falschen Eindruck, dass es reicht, ein Schwert zu halten, um ein Krieger zu sein.

Es reicht nicht.

Hat es nie.

Ich streife meine Handschuhe über, als ich durch das Tor trete. Der Morgen ist noch kühl, der Nebel liegt flach auf den Pflastersteinen. Die Rufe verstummen.

Zwanzig Augenpaare heften sich an mich.

Einige blicken aufrecht.

Andere senken sofort den Blick.

Sie haben meinen Namen gehört, wie jeder, der in diesen Mauern länger als einen Tag verweilt.

Doch keiner von ihnen kennt mich.

Noch nicht.

„In Reih und Glied.“, sage ich knapp. Sie alle gehorchen.

Ich beginne mit dem Offensichtlichen. Haltung. Griff. Atmung. Beobachte, wer auf Worte reagiert – und wer auf Blicke. Wer denkt, und wer nur spiegelt.

Es dauert keine fünf Minuten, bis ich weiß, wer zu gebrauchen ist – und wer sterben wird.

Nicht heute.

Aber in einem der ersten Einsätze.

Einer fragt zu viel.

Ein anderer schwitzt schon beim Grundsatz der Schwertübung. Zwei streiten heimlich mit Blicken, was bedeutet, dass sie gegeneinander kämpfen werden wollen.

Ich lasse sie.

Schläge, die zu groß sind.

Bewegungen, die an Mut erinnern sollen, aber nur Leichtsinn zeigen. Ich lasse den einen stolpern.

Den anderen auffliegen.

Dann trete ich dazwischen.

Wortlos.

Ein Griff. Ein Tritt.

Ein Schlag, der nur so knapp am Hals vorbeigeht, dass sein Atem ins Stocken gerät.

Er wird nie wieder denselben Fehler machen. Die Stunden ziehen sich.

Der Tag schält sich aus Nebel, Stahl und Schweiß. Mittags ruft man mich zu einem Briefing, doch ich schicke einen Boten: „Später.“

Diese Rekruten brauchen keine Pause.

Sie brauchen Grenzen.

Und jemanden, der ihnen zeigt, wie der Wind weht. Ich übernehme das.

Und empfinde dabei ein gewisses Vergnügen.

Am späten Nachmittag lasse ich sie laufen.

Drei Runden um die äußeren Mauern.

Wer zurückfällt, läuft doppelt.

Wer jammert, bekommt Gesellschaft von mir. Sie lernen schnell, dass Schweigen bequemer ist. Erst als die Sonne am Horizont versinkt, lasse ich sie gehen. Still.

Erschöpft.

Ich bleibe zurück, allein auf dem Platz.

Reinige meine Klingen.

Denke nicht an sie.

Nicht an das Mädchen.

Nicht an ihre Augen, ihre Haltung, ihr Lied.

Und irgendwie schleicht sie sich dennoch in meine Gedanken.

Morgen früh sehen wir weiter.

Vielleicht bekomme ich neue Befehle.

Ich war nie ein Freund des Schlafes.

Nicht, weil ich ihn nicht brauche.

Sondern weil ich ihm nicht vertraue.

Während man ihm nachgibt, wird man nachlässig. Träge.

Und für einen wie mich, ist das der Unterschied zwischen Leben und Tod.

Eine weitere Lektion, welche die Rekruten lernen müssen. Ich bin bereit, noch bevor die anderen überhaupt aufwachen. Die Stiefel sitzen eng. Die Gürtelschnalle genau auf Hüfthöhe. Die Klinge liegt kühl und vertraut an meinem Rücken.

Der Frost hat sich in feinen Kristallen auf die Trainingspfeiler gelegt. Ich beginne mit der Routine.

Hundert Schläge.

Hundert Schritte.

Hundert Wiederholungen.

Das Messer fliegt. Trifft das Ziel. Immer.

Ich übe, bis die Muskeln sich anfühlen wie Drahtseile, gespannt und scharf.

Und doch ist mein Geist nicht ruhig.

Nicht ganz.

Sie ist noch da.

Lia.

Wie ein Schatten zwischen meinen Gedanken. Wie eine Melodie, die man nicht erkennt, aber immer wieder summt. Ich schüttle sie ab.

Oder versuche es.

Noch bevor die Sonne den Horizont verlässt, rufe ich alle Rekruten erneut Runden um die äußeren Mauern laufen.

Am Vormittag ruft man mich zur Grenzbesprechung. Erneut wurde einer des Velvarin Rudel beobachtet, wie er sich außerhalb seines Rudelreviers bewegte. In meinem Verstand nimmt dieser Velvarin sofort Gestalt an.

Ich habe mit ihm gesprochen, da bin ich mir sicher.

Es kann nur er gewesen sein.

Nach der Besprechung bilde ich einen Trupp aus. Fünf Männer, zwei Frauen.

Sie sollen die neuen Übergänge sichern.

Ich weise sie ein, kurz und klar.

Niemand stellt Fragen.

Niemand muss es.

Nachmittags ist wieder Rekrutentraining.

Taktische Aufklärung.

Ich erkläre den jüngeren, was die Älteren oftmals vergessen. Was ihnen bereits in Körper und Geist übergegangen ist. Kampf allein genügt nicht.

Informationen sind ein notwendiges Gut.

Ein guter Jäger ist nicht der, der am schnellsten tötet – sondern der, der entscheiden kann ob er töten muss.

Als die Sonne sinkt, zieht es mich in die Stille. Ich gehe zum Schießstand.

Die Zielscheiben sind neu.

Unberührt.

Bis ich komme.

Bolzen um Bolzen.

Jeder trifft.

Aber keiner beruhigt.

Ich schließe die Augen.

Und sehe es wieder.

Ihr Blick, als sie mich ansah, nicht wie die meisten – nicht mit Angst oder Faszination.

Sondern mit Trotz.

Mit Feuer.

Sie ist gefährlich.

Nicht weil sie stärker wäre als ich – oder weil sie mich töten könnte. Sondern weil ich noch immer hoffe, dass der Befehl sie zum Orden zu bringen in Vergessenheit gerät.

Das ich sie nicht herholen muss.

Das kein anderer sie herholt.

Das ist neu.

Und das ist ein Problem.

Es verzerrt meinen Fokus.

Ich beende das Training.

Dann gehe ich in unsere Archive.

Ich weiß nicht wonach ich suche.

Was ich hoffe zu finden.

Ich weiß nur das der Orden schläft.

Nur ich nicht.

Noch lange nicht.

Einige Tage später hängt der Schweißgeruch bereits schwer in der Luft, obwohl die Sonne kaum über die Zinnen gekrochen ist. Die Rekruten stehen in zwei Linien, je zehn Mann, ihre Haltung ist verkrampft, das Gewicht falsch verteilt.

Ich weise sie auf meine Art darauf hin.

Ich trete einem von ihnen unerwartet in den Rücken. Nicht schwer, doch es reicht.

Er fällt vorwärts um. Wie ein wackliger Turm. Ich sehe sich 20 Fußpaare bewegen, nach einem sichereren Stand suchen.

„Du verlierst den Boden unter dir, ehe du überhaupt angegriffen wirst“, rufe ich einem von ihnen zu, als er beim Konter zurückweicht, anstatt dem Stoß standzuhalten.

Er nickt, keuchend.

Versteht vermutlich nicht, was ich meine.

Ich wiederhole es nicht.

Ich trete zwischen sie.

Die Holzwaffen schlagen aufeinander, zu zaghaft. „Wenn euer Feind eine Klaue hat, reißt er euch mit einem Hieb die Kehle raus. Das hier ist keine Parade.“

Mein Blick wandert über die Gesichter.

Zwei senken den Blick. Einer zuckt.

Die anderen halten meinem Blick stand – mehr aus Trotz als aus Stärke. Das ist ein Anfang.

Ich bleibe stehen, verschränke die Arme hinter dem Rücken. Beobachte.

Analysiere.

Ein Mädchen – Rina – ist zu flink, zu ungeduldig. Ein Bursche – Marek – zu stark im Arm und zu schwach in der Hüfte. Ich merke mir jeden einzelnen.

Denn wenn es zum Ernstfall kommt, ist es meine Schuld, wenn sie versagen.

Ich nehme Rinas Übungspartner das Holzschwert aus der Hand. „Weiche aus“, sage ich knapp.

Sie nickt – zu schnell.

Ich greife an.

Schnell, präzise, auf ihren linken Schwachpunkt. Sie duckt sich, doch der zweite Schlag trifft ihre Schulter. Sie taumelt zurück.

„Du denkst zu viel“, sage ich. „Im Kampf denkst du nicht. Du reagierst.“ Sie beißt sich auf die Zähne, nickt erneut. Diesmal langsamer. Besser.

Dann bemerke ich es.

Eine Bewegung am Rand des Übungsplatzes. Nicht hektisch. Nicht auffällig.

Aber ich spüre sie.

Ich drehe den Kopf nur minimal.

Und sehe sie. Juna.

Sie steht im Schatten, die Arme verschränkt, das Haar lose, den Blick halb verborgen.

Die Rekruten gehen weiter ihren Bewegungen nach. Ich korrigiere. Rufe. Zeige.

Dann tritt Juna neben mich, beobachtet die Bewegungen der Rekruten. „Langweilst du dich so sehr, dass du freiwillig zusiehst, wie sich Anfänger blamieren?“ Meine Stimme ist leise, fast beiläufig. Sie hebt eine Braue.

„Ich wusste nicht, dass du mit Rekruten so gerne tanzt.“ „Ich tanze nicht“, erwidere ich. „Ich verhindere, dass sie sterben.“

„Du bist ziemlich streng“, sagt sie schließlich. Ich zucke mit einer Schulter.

„Strenge rettet Leben.“

Sie schweigt. Ein paar Atemzüge lang.

Dann, ohne mich anzusehen:

„Du bist nicht ganz bei der Sache.“

Es ist keine Frage.

Ich blicke geradeaus. Auf den Hof. Auf die Bewegung. Die Fehler. „Ich bin immer bei der Sache.“

„Nicht ganz“, erwidert sie leise.

Nur ein Hauch von Herausforderung in ihrer Stimme. Sie kennt mich zu gut.

„Was willst du, Juna?“

„Dich daran erinnern, dass dein Kopf mehr mitträgt als nur Disziplin und Zielstrebigkeit.“

Ich antworte nicht sofort.

Zu gefährlich, irgendetwas zuzugeben.

Stattdessen nehme ich das Schwert eines Rekruten entgegen und korrigiere die Haltung mit einer schnellen Bewegung. Er zuckt. Ich nicht.

„Wenn du etwas sagen willst – sag es.“ Juna lehnt sich gegen die Holzumrandung des Hofes. „Ist es ein Mädchen, welches dir im Kopf herumtanzt?“ Ich schnaube leise.

„Wer ist sie? Und wie zur Hölle hat sie es in deinen Dickschädel geschafft?“

Ich schnaube erneut als einzige Antwort.

Sie schmunzelt. Leicht. Doch ihr Blick bleibt wachsam. „Du glaubst, wenn du sie ausblendest, verschwindet das Interesse. Aber so funktioniert das nicht.“

Ich verziehe keine Miene.

„Ich hatte ein Ziel. Ich sollte eine Auftrag ausführen, das habe ich. Auf dem Rückweg bin ich ihr begegnet und habe sie ins nächste Dorf mitkommen lassen. Mehr nicht.“

„Und was ist dein neuer Plan? Sie vergessen, indem du dich zu Tode trainierst?“

Ich schweige. Weil sie näher dran ist, als sie sein sollte. „Oder dich mit anderen Frauen ablenkst, die du nicht mal beim Namen nennst?“

Ich drehe den Kopf langsam zu ihr.

Der Blick ist kalt.

Klar.

„Ich muss niemandem etwas erklären.“

„Nein“, sagt sie. „Also hast du es bereits versucht. Nicht funktioniert, was?“

Sie legt ihre Hand kurz auf meine Schulter bevor sie sich umdreht und ohne ein weiteres Wort geht.

Nur ihr letzter Satz hängt in der Luft wie eine Klinge über meinem Nacken.

Ich bleibe zurück.

Die Trainingswaffe in der Hand.

Das Brennen in den Muskeln.

Und dieses verfluchte Mädchen in meinem Kopf. Lia.

Es hat nichts mit Begehren zu tun.

Ich habe schon viele schöne Gesichter gesehen. Schärfere. Weichere.

Und alle verschwanden, sobald der Befehl es verlangte.

Doch sie – sie strahlt etwas aus. Sie ist nicht die klassische Schönheit.

Sie ist nicht perfekt.

Aber irgendetwas an ihr... ist anders.

Und das ist der Punkt. Das ist der Grund, warum ich sie nicht abschütteln kann.

Nicht, weil ich sie will.

Das kann einfach nicht sein. War noch nie so. Sondern weil ich wissen muss was anders an ihr ist. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum ich nicht schlafen kann. Warum ich selbst bei stiller Luft das Gefühl habe, gejagt zu werden. Von einer Antwort, die noch keinen Namen hat. Aber ein Gesicht.

Und Augen, die mir zu nah kommen.

Ich werfe das Übungsschwert in den Sand.

Drehe mich um.

Und gehe.

Ich brauche einen Auftrag.

Etwas, das den Fokus zurückbringt.

Etwas, das mich zwingt, an alles zu denken – nur nicht an sie. Doch mit jedem Schritt, den ich tue, beginnt mein Instinkt zu schreien. Dass es nicht darum geht, von ihr wegzulaufen. Sondern, dass es Zeit wird, ihr endlich entgegen zu treten. Und allem was sie in mir auslöst.

LIA

s reißt!

Ich reiße!

Nicht nur von außen. Nicht nur Haut und Fleisch. Sondern von innen. Als würde etwas in mir aufbrechen, ein Schmerz, den ich nicht greifen kann.

Zu stark, zu plötzlich, zu nah. Ich verliere den Halt in meinem eigenen Körper.

Ein Schmerz, wie ich ihn nie gekannt habe. Kein Schnitt, kein Sturz, kein Feuer könnte das beschreiben, was nun durch meine Glieder fährt. Es fühlt sich an, als würde ich vollständig zerfetzt, jede einzelne meiner Zellen gespalten und neu platziert.

Ich schnappe nach Luft und doch gelangt keine in meine Lungen. Mein Körper krümmt sich, ohne das ich irgendetwas tue. Die Kontrolle über meinen Körper ist mir vollständig entglitten. Mein Körpergefühl ist fort, mein Bewusstsein ein einziges zuckendes Zerren an der Grenze des Zerreißens.

Etwas will raus.

Etwas will sich entfalten.

Etwas, das ich nie eingeladen habe.

Meine Muskeln verkrampfen, mein Rücken überstreckt sich, meine Hände krallen sich in Erde, Stein, ich weiß es nicht. Mein Körper gehorcht mir nicht mehr.

Ich verkrampfe, weiß kaum noch, wo oben oder unten ist. Alles verschwimmt zu Schmerz und Angst.

Vor allem Angst.

Götter, diese Angst.

Angst davor, was grade mit mir passiert.

Angst davor was Rhia mit ihrem letzten Satz meinte. Angst davor, was um mich herum passiert und das ich nichts davon wahrnehme.

Angst vor dem. Was grade dabei ist sich durch meine Adern und meinen vollständigen Körper zu fressen.

Meine Sicht verschwimmt.

Ich weiß nicht was mir sie Sicht nimmt. Tränen? Wut? Ich schließe die Augen.

Dann höre ich Rhia.

Ihre Stimme ist kein Ton, sondern ein Lichtstrahl in einem endlosen Tunnel aus Qual.

»Lia! Lia, bitte hör mich! Halt dich fest! Ich bin hier!« Ich höre sie.

Ich will ihr antworten, doch ich kann nicht.

Finde weder meine Stimme noch einen klaren Gedanken. Ich kann mich nicht bewegen.

Nicht atmen.

Nicht weinen.

Nur... schreien.

Ich spüre meine eigenen Schreie wie eine Vibration in meinen Zähnen, im Schädel, in den Eingeweiden.

Aber ich höre sie nicht mehr.

Irgendwann habe ich aufgehört sie wahrzunehmen. Ich höre gar nichts mehr, nur Rhias Stimme dringt dann und wann zu mir durch.

Wütend.

Verzweifelt.

Hilflos.

»Bitte, Lia. Halt durch.«

Und ich versuche es.

Ich schwöre, ich versuche es.

Doch alles, was bleibt, ist dieser lodernde Strom aus Feuer, Schmerz, Angst und ein Gefühl, als würde ich langsam sterben. Nur das es sich anfühlt als würde das sterben eine Ewigkeit lang andauern und gar nicht enden wollen.

Als hätte der Schmerz seinen Gipfel noch nicht erreicht und würde erst auf seinem Gipfel Erlösung finden und mir Frieden schenken. »Lia! Hörst du mich?«

Ich weiß nicht, wie lange ich mich bereits vor Schmerzen winde. Die Zeit hat sich aufgelöst – zersetzt vom Schmerz, ausgelöscht von diesem grellen, lodernden Etwas, das durch jede Faser meines Körpers peitscht. Ich spüre keinen Boden mehr unter mir. Kein Gewicht das mich nieder drückt. Keinen Halt.

Schwebe ich?

Die Welt unter mir ist fern, verschwommen, als wäre ich aus meinem Körper gehoben, hineingeworfen in eine andere, brennende Dimension zwischen Himmel und Hölle.

Ist das... der Weg nach oben?

Ist das, wie sich der Aufstieg anfühlt?

So schmerzhaft? So unerbittlich?

Und warum wird es dann dunkler statt heller? »Weiter so Lia! Bleib hier. Hör auf meine Stimme.«

Ich weiß nicht, ob ich sterbe oder auferstehe. Nur das ich einfach nur will das es endet, alles endet... Das hier endet.

Der Schmerz flackert nicht. Er weicht nicht.

Er ist ein durchgehender Strom, ein loderndes Band, das sich um meine Wirbelsäule schlingt, meine Adern entzündet, meine Lunge füllt. Ich kann nicht atmen, aber ich lebe.

Ich spüre, wie ich lebe. Zumindest noch.

Zu intensiv. Zu tief. Zu fremd.

Dann höre ich ein Knacken.

Das Knacken eines Knochen.

Laut. Nah.

Nicht wie das Brechen, das ich erwarten würde. Kein grausames Splittern. Es ist... größer. Tiefer.

Wie ein Echo.

Ich höre es, aber der Schmerz, der folgen sollte, der Schmerz, den ich erwarten müsste. Doch er bleibt aus.

Nicht, weil er nicht existiert. Sondern weil er im Feuerstrom ertrinkt, als sei selbst ein gebrochener Knochen nur ein Tropfen in diesem unendlichen brennenden Meer.

Und doch: Ich merke es.

An den Zuckungen meiner Finger.

Am Aufreißen unter der Haut.

Am Ziehen, Strecken, Verdrehen meiner Glieder. Etwas verformt sich.

Ich verforme mich.

Ein letztes Aufbäumen durchzuckt mich, wie ein Gewitter, das sich an seinem Höhepunkt entlädt.

Mein Rücken bricht entzwei.

Und durch diesen Bruch tritt sie.

Rhia.

Kein Mensch, eher eine Welle aus Kraft, die sich durch mein Innerstes frisst, alles in mir zum Schweigen zwingt.

Und dann ist es ihr Knurren, das aus meiner Kehle dringt. Roh.

Tief.

»LIA!« Rhias Stimme donnert durch mich. Und ich verschwinde.

Hinab in einen dunklen, stillen Raum in mir selbst.

RIVEN

ch erstarre.

Das, was eben noch wütend, trotzig und voller loderndem Feuer war, zerspringt in einem einzigen schrillen Schmerzenslaut. Lia.

Sie schreit.

Nicht aus Zorn. Sondern aus einem Schmerz, der mich wie ein Faustschlag trifft.

Dann sinkt sie auf die Knie.

Krümmt sich.

Schreit weiter.

Verzerrt vor Qual.

Ich kann gar nicht schnell genug reagieren. Mein Körper weigert sich für einen Moment, als würde mein Verstand nicht begreifen, was er da sieht.

Und dann: Panik.

Eiskalt.

Allumfassend.

„NEIN!“

Ich weiß nicht, ob ich es brülle oder ob es einfach in meinem Schädel explodiert.

»Scheiße, Riven! Ist das...«

Ich spüre nichts mehr außer das brennende Bedürfnis, sie festzuhalten, zu stoppen, das hier irgendwie zu beenden. Das hier darf nicht passieren.

Das ist unmöglich.

Das ist Wahnsinn.

Verdammt, ihr Körper hat die Wandlung ausgelöst! Frauen wandeln sich nicht!

Ihre Körper halten das nicht aus, reißen auf, zerfallen, verglühen von innen.

Die letzten, bei denen die Wandlung eingesetzt hat, hat es auseinandergerissen.

Wortwörtlich.

„Verdammt.“

Das Zischen kommt aus meiner Kehle, während ich endlich losstürze. Sie liegt am Boden, windet sich, ihre Augen weiß verdreht, der Schrei ununterbrochen wie ein Messer durch meine Nerven. »Verdammte scheiße. Wie konnte das passieren?ֿ« Ich...

Ich kann nichts tun.

Zum ersten Mal in meinem Leben. Hilflos. Und das ist schlimmer als jeder Schmerz.

Ich will fluchen, toben, etwas zerreißen, um das Gefühl loszuwerden, aber Lia...

Sie braucht mich.

Ich kann mir keinen Zusammenbruch leisten. Nicht jetzt.

Ich knie mich zu ihr, greife nach ihrer Hand, halte sie, als könnte ich sie damit hier verankern.

Sie ist glühend heiß.

Zuckt.

Kratzt.

Sie nimmt mich nicht wahr. Natürlich nicht.

Ich weiß, wie es ist. Die erste Wandlung reißt dir das Bewusstsein in Fetzen.

Aber verdammt noch mal, das hätte ihr niemals passieren dürfen! Die Wandlung hätte niemals ausgelöst werden sollen. »Aber sieh nur, sie kämpft. Sie lebt!«

Damit hat Revyn recht. Wobei ich auch nicht weiß, wie lange dieser Prozess bei Frauen, die ihn auslösen andauert. Ich habe keine Frau von den wenigen die das Pech hatten die Wandlung auszulösen gekannt, geschweige denn bei diesem schmerzhaften Prozess beobachtet.

Und während ich mich selbst verfluche und fieberhaft überlege was ich tun könnte, sehe ich es.

Ihre Finger.

Verformen sich.

Die Knochen brechen nicht, sie ...

»Ihre Knochen formen sich neu.«, haucht Revyn. „Unfassbar“, murmele ich.

Das kann nicht sein.

Das ist schlicht unmöglich.

Sie wandelt sich.

Keine Frau hat das in den letzten fünf Jahrhunderten überlebt. Keine.

Und jetzt liegt sie hier. Im Dreck am Fluss und wandelt sich. Ohne das ich die Chance gehabt hätte, ihr zu erklären wer sie ist.

Ich hebe sie auf.

Ihre Schreie hallen weiter in mir wider.

Ich halte sie fest an mich gepresst.

Laufe.

Schnell, lautlos, zielsicher.

Raus aus dem Blickfeld.

Weg von allem Menschlichen.

Zwischen die Bäume.

Dorthin, wo niemand sie sieht.

Ihr Rücken wölbt sich, ihr Körper zuckt.

Die Wandlung ist in vollem Gange.

Ich spüre es in jeder Faser.

Sie erwacht.

»Und sollte sie überleben, wird sie dir verdammt heftig in den Arsch treten.« Revyns Stimme hallt in meinem Schädel, viel zu belustigt für die Situation.

Ich balle die Zähne so fest aufeinander, dass mein Kiefer knackt. Ich will mal nur gehört haben, dass du froh bist das bis grade noch atmet. Aber noch hat sie es nicht überstanden. »Aber natürlich doch.«, schnurrt er. Ironie tropft aus jedem einzelnen Wort.

Der Mistkerl genießt das hier.

Zwar nicht das Lia diese Schmerzen durchstehen muss oder das Risiko, das sie sterben könnte. Aber dafür die Aussicht, das sie etwas noch besondereres ist als wie ohnehin schon wussten. Pass auf, dass dir nicht ihre innere Wölfin den Arsch aufreißt. »Ihrer inneren Wölfin will ich zu gerne hallo sagen.« Sein Ton ist tief, lauernd, hungrig.

Ich rolle innerlich die Augen.

Revyn!, warne ich ihn. Ich kann dich hecheln hören.

»Mir doch egal. Ich will die kleine Wölfin zum spielen auffordern.« Er knurrt leise. Aus Vorfreude.

Und dann, als hätte Lia ihn gehört, als hätte ihre Wölfin seinen Ruf gespürt, bricht es aus ihr hervor.

Ein Laut.

Kein Schrei mehr.

Sondern eine Mischung aus Schrei und Aufheulen. Tief. Roh.

Uraltes Erbe, wild und rein.

Ihr Körper bäumt sich ein letztes Mal auf und dann zerreißt die Luft. Dann steht sie da.

Nicht mehr das zitternde Mädchen.

Sie nimmt ihre zweite Gestalt an.

Fell schießt über ihre Haut, silbern wie der Mond. Die Knochen recken sich.

Die Muskeln dehnen sich mit einem Knacken, das mich innerlich zusammenzucken lässt aber sie bricht nicht. Sie formt sich.

Ich halte sie so lange in meinen Armen, bis ihre Fortschreitende Wandlung mich zwingt sie auf dem Boden abzulegen. Dann befindet sie sich in ihrem neuen Körper direkt vor mir.

Sie schlägt die Augen auf und ein violett leuchtet mir entgegen. Sie ist... wunderschön.

Wild.

Ungezähmt.

Und absolut tödlich.

»Gott, ich liebe sie jetzt schon«, haucht Revyn. Ich knurre.

Noch ein Kommentar und ich stopf dir deine Zunge in deinen eigenen Rachen.

Aber er lacht nur.

Und ich kann es ihm nicht mal übelnehmen. Was da vor mir steht, ist eine Wölfin.

Eine Schattenwandlerin, die die Wandlung vollzogen hat. Sie ist eine von uns. Unseres Volks.

Und sie gehört mir.

Jetzt erst recht.

Ich hebe langsam die Hände als Geste der Beschwichtigung. „Lia...“

Meine Stimme ist ruhig. Tief. Sanft.

Ich will ihr zeigen, dass sie sicher ist. Das nur ich es bin. Doch was ich bekomme, ist ein Knurren.

»Sie ist wohl immer noch sauer auf dich.«, merkt Revyn geistreich an. Ach was, wäre ich nie drauf gekommen, erwidere ich gereizt. Sie knurrt gleich ein weiteres Mal, tiefer, lauter, bedrohlicher. Mein Blick verengt sich leicht,

nicht aus Zorn, sondern... Verwunderung.

Sie steht vor mir, auf zittrigen Beinen, ihr Fell silbern und die Muskeln unter der Haut noch ungeordnet.

Doch dies raubt ihrem Knurren keinerlei Kraft.

»Heilige Scheiße, ist das heiß«, schnurrt Revyn in meinem Schädel, und ich unterdrücke das Knacken meiner Zähne nur mit Mühe. „Lia. Ich weiß, dein Kopf schreit gerade. Alles fühlt sich falsch an. Zu groß. Zu viel. Aber du musst mir vertrauen.“

Ich rede weiter, ruhig aber bestimmt. „Ich bin bei dir.“ Ein weiteres tieferes Knurren.

»Deine Anwesenheit scheint auf sie nicht beruhigend zu wirken.«, spricht Revyn das offensichtliche aus.

„Okay“, murmle ich, senke den Blick zwar nicht völlig, neige aber leicht den Kopf.

Eine Geste, die Respekt zeigt.

Doch sie schnaubt nur. Die Lefzen leicht gehoben. Die Augen violett und raubtierhaft ruhen auf mir. Zweifelnd. Prüfend.

»Du hast es nicht drauf sie zu beruhigen.« Er klingt nicht mehr nur amüsiert. Sondern über alle maßen begeistert über ihr Temperament.

„Na gut. Du willst mich so nicht?“, murmele ich. Und in meinem Brustkorb beginnt etwas zu brodeln. »Dann übernehme wohl ich das Ruder.«

Sein Drängen ist warm wie Blut.

Ein Echo, das unter meine Haut kriecht.

Ich nicke.

Ein winziger Moment des Einverständnisses – und Revyn reißt die Kontrolle an sich.

Es ist kein sanftes Übergleiten.

Kein seidenweicher Übergang. Anders als in diesen gehypten Twilight-Filmen.

Genauso wie die ihre, ist auch meine Wandlung schmerzhaft, zerreißend.

Nur durch jahrelange Wandlungen geschieht meine schneller als die ihre, jedoch nicht weniger schmerzhaft.

Mein Rücken spannt sich, als würden alle Muskeln gleichzeitig erwachen.

Knochen verschieben sich. Und ich unterdrücke einen Schrei. Nur ein schmerzverzerrter Seufzer entrinnt meiner Kehle. Fell jagt über meine Haut.

Die Welt wird schärfer, lauter, klarer. Und Revyn reißt endgültig unsere Gestalt an sich.

Dann steht Revyn in seiner vollständigen Pracht vor ihr. Stehen wir vor ihr.

Als tiefschwarzer Wolf.

Wie auch in meiner menschlichen Gestalt, bin ich auch als Wolf etwas größer als der Durchschnitt.

Revyn tritt ihr aufrecht entgegen, beginnt sie zu umkreisen. Er brummt tief und begrüßt sie somit.

Sie starrt uns an, dieses silberne Wunder. Sie die gar nicht existieren dürfte.

Revyn legt den Kopf leicht schief.

»Na los, kleine Wölfin. Spiel mit mir.«

Ich weiß, was Revyn mit ihr tun will.

Ich bin gespannt, was Lias Wölfin dazu zu sagen hat. Wen sie Revyn akzeptiert, gehört sie unwiderruflich uns. Ihre beiden Seiten.

Auch wenn die menschliche Lia das vielleicht noch nicht akzeptieren wird.

Revyn tritt noch einen Schritt auf sie zu.

Seine Körperhaltung ist wachsam, begierig, aber nicht unterwürfig. Wir sind nie unterwürfig.

Wir sind ein zukünftiger Alpha, verdammt nochmal. Aber er ist durchaus in der Lage eine Wölfin zu beruhigen. Und er hat Erfolg.

Sie knurrt nicht mehr aber ihr Blick bleibt starr. Langsam umrundet Revyn sie.

Die Luft zwischen ihnen knistert.

Zwei Raubtiere, deren Instinkte sich belauern, abtasten. »Sie ist noch instabil«, murmele ich. »Verständlich. Aber das macht sie nicht weniger aufregend.« Revyns Antwort tropft vor Lust.

Er ist begierig auf die Herausforderung. Die rohe Urkraft, die noch ungezähmt unter ihrer Haut tobt.

Sie folgt seiner Bewegung mit ihren violetten Augen. Abwartend.

Unentschlossen.

Als würde irgendetwas sie zurückhalten.

Es ist immer noch Lia, die ein Teil dieser Wölfin ist. »Eine verdammt angepisste Lia.«, ergännzt Revyn. Geh nicht zu nah an sie ran, Revyn.

»Ich bin nicht dumm. Ich will sie nicht noch mehr gegen uns aufbringen.« Er senkt leicht den Kopf, zieht tiefer durch den Kreis. Ihr Schwanz zuckt. Ihre Schultern spannen sich. Ein interessiertes Schnauben erklingt von ihr. Langsam.

»Langsam ist mein zweiter Vorname.«

Ich verdrehe innerlich die Augen.

Nein, dein zweiter Vorname ist Scheißkerl, und das weißt du auch. Revyn lacht kehlig, tief, nur in mir hörbar.

»Sie will mich... aber ein Teil von ihr kämpft noch dagegen an. Mal sehen wie lange noch.«

Natürlich tut sie das. Sie ist nicht wie die anderen. »Ich bin ehrlich. Ich will sie. Und ich hab nie behauptet, dass ich warten kann.«

Die Wölfin spannt plötzlich die Muskeln an. »Aber neugierig ist sie dennoch.«

Sie ist wohl eher vorsichtig. Du bist ein riesiges schwarzes Biest, stehst ihr gegenüber und das während sie sie unwissend zum ersten Mal gewandelt hat.

»Bei allem Respekt. Du bist ich und ich bin du, aber ich weiß besser wie man sich als Wolf fühlt. Glaub mir, die Wölfin hat nochmal ihren eigenen Kopf Und das vom ersten Moment in Lias inneren an.«

Revyn senkt den Kopf leicht und schnuppert vorsichtig in ihre Richtung. Erneut schnauben sie.

Und dann... hebt sie ebenfalls die Nase.

Zieht seinen Geruch ein.

Doch ein innerer Widerstand ist bei ihr beinahe greifbar. Ist das Lia in ihrem inneren, die sie zurückhält? »Ich mag sie. Wenn sie mich beißt, werde ich mich vergessen.« Du wirst sie nicht beißen.

»Sie darf mich beißen. Das ist was anderes.«

Ich unterdrücke ein Seufzen.

Revyn senkt sich ein Stück weiter.

Schiebt den Kopf tiefer, lässt eine Geste der Demut entweichen. Es ist nur ein winziger Moment.

Doch er reicht um sie anzulocken.

Wenn sie dich akzeptiert... ist sie unser.

»Sie ist bereits unsere. Sie weiß es nur noch nicht.« Ihre Lefzen zucken. Doch ihr entweicht kein Laut als Drohgebärde. »Sie braucht noch einen kleinen Schubs. Aber keinen großen.« Halt dich im Zaum, Revyn.

»Mir reichen fünf willige Minuten mit ihr.«

Ich ignoriere ihn.

Wirklich.

Oder versuche es zumindest.

Denn obwohl ich sie dringender für mich beanspruchen will als zuvor, erkenne ich ihren Wert durchaus an.

Selbst das sie einen eigenen Willen hat, wage ich entfernt anzuerkennen.

Wir müssen ihr lediglich zeigen, dass ihr Wille sie nur zu einem führt. »Zu uns.«

Sie ist nicht die erste Frau, die sich jemals gewandelt hat. Doch die einzige, die es überlebt hat.

Und ich?

Ich bin der Erste, der sie so sieht.

In dieser Form.

Ungezähmt.

Ungebrochen.

Und verdammt, jeder wird versuchen sie mir zu entreißen, der davon weiß.

Sie war mein Mittel zum Zweck. Doch jetzt ist sie noch etwas mehr. Pure Faszination und der verdammte Dreh und Angelpunkt von einer unbekannten Macht.

Selbst Revyn, der sich nie für eine dauerhafte Gefährtin interessiert hat... sieht sie mit anderen Augen als die anderen Frauen bisher. Und Götter ich will verdammt sein, wenn sie nicht das wertvollste und gleichzeitig das gefährlichste Wesen überhaut ist. Sie ist das unglaublichste, was ich je begehrt habe.

Was ich je zu dem meinen machen wollte.

LIA

ls der Schmerz seinen Höhepunkt erreicht, gibt es keinen Raum

mehr für Gedanken, nur noch das Brennen.

Ein endloses, alles verzehrendes Brennen, das mich ausfüllt, mich zerreißt, mich von innen her auseinanderbricht. Ich kann nicht mehr unterscheiden, wo mein Körper endet und der Schmerz beginnt.

Es ist, als würde ich aufplatzen. Schicht für Schicht, Muskel, Haut, Knochen, Bewusstsein.

Alles dehnt sich, zieht sich zusammen, kollabiert gleichzeitig in sich. Mein eigenes Ich ist nicht mehr greifbar.

Nur dieses entsetzliche Gefühl, dass ich... auseinandergerissen werde.

Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll.

Wie irgendjemand das aushalten könnte.

Und in diesem Moment wird mir klar, ich kann es nicht. Ich bin nicht stark genug.

Nicht dafür.

Nicht dafür, was auch immer das ist.

Ist das das Leben?

Ist das, wie sich lebendig sein anfühlt?

Dann will ich es nicht.

Götter, dann will ich lieber sterben.

Lieber ganz aufhören, als noch eine Sekunde in diesem brennenden, schreienden Nichts zu existieren.

Aber wenn es der Tod ist...

Wenn ich wirklich gestorben bin...

...warum fühlt es sich wie eine Strafe an?

Was habe ich getan, um so zu enden?

Welche Schuld wiegt so schwer, dass ich das hier verdiene? Diese Hölle?

Dieses endlose Zerreißen?

Ich flehe innerlich, dass es aufhört.

Dass irgendetwas mich aus diesem Irrsinn erlöst. Doch da ist nichts, niemand, außer dieser gleißenden, grausamen Gewalt, die mich durchdringt.

Kein Trost.

Kein Licht.

Nur Flammen, Dunkelheit und das Gefühl, dass ich längst schon nicht mehr ich bin.

Und dann ist da plötzlich… nichts mehr.

Kein Schmerz.

Kein Feuer.

Keine Bewegung, kein Zerren, kein inneres Zerreißen. Nur Stille.

So abrupt, so vollkommen, dass mein Geist kurz taumelt, wie ein Körper, der zu schnell aus dem freien Fall gestoppt wird. Und ich danke jedem Gott, jeder Macht, jedem noch so kleinen Wesen im Universum, das mich jetzt hört, dass es vorbei ist. Endlich.

Ich will tief durchatmen. Will diese Stille mit Leben füllen, mit Erleichterung.

Doch...

Ich kann nicht.

Das so mechanische Gefühl des Ausfaltens der Lungenflügel bleibt aus, denn ich spüre meinen Körper nicht.

Panik flutet mich augenblicklich.

Sie jagt mir durch jede Nervenbahn, ein grelles Aufblitzen in meinen Gedanken, ein Dröhnen hinter der Stirn.

Ich kann nicht atmen. Warum kann ich nicht atmen? »Keine Panik, Lia.«

Rhia. Ihre Stimme klingt nah und ruhig.

Was passiert hier? schreie ich innerlich, doch meine Gedanken sind zu wirr, überschlagen sich beinahe.

»Beruhige dich. Dann wirst du es selbst sehen.« Was soll das heißen?

Ich verstehe nichts. Nichts macht Sinn. Mein Brustkorb hebt sich nicht. Mein Herz rast.

Ich habe Angst.

Götter, ich habe solche Angst.

»Beruhige dich«, wiederholt Rhia. Ich zwinge mich, innezuhalten.

Nur für einen Wimpernschlag.

Nur lange genug, um den nächsten Impuls der Panik nicht sofort durchrauschen zu lassen.

Alles um mich herum fühlt sich... anders an. Nicht nur fremd, verschoben.

Die Welt ist zu still und gleichzeitig zu laut. Ich höre Dinge, die ich nie hören können dürfte: das Flattern eines Vogels, das Knacken von Ästen in weiter Ferne, das sanfte Rieseln von Wasser in der Ferne. Meine Sinne sind aufgerissen, als hätte jemand einen Schleier von mir genommen.

Und dann ist da wieder Rhia. Sanft und ruhig. »Ganz ruhig, Lia. Ich bin bei dir. Atmen brauchst du nicht. Du bist sicher.« Ihre Stimme umhüllt mich wie ein warmer Nebel, legt sich über meine aufgerissene Wahrnehmung, glättet das Chaos in mir. Ich lasse es zu.

Lasse mich führen.

Und Stück für Stück verlangsamt sich das Rasen meiner Gedanken. »Gut so«, lobt Rhia. »Noch ein wenig. Du musst dich nicht wehren.« Ich sinke innerlich ein Stück tiefer, lasse mich treiben in dieser neuen Stille.

Und dann sehe ich ihn. Einen Wolf direkt vor mir.

Ein lebender, echter Wolf.

So nah, dass ich jedes Detail erkennen kann, das matte Glänzen im dichten Fell, das Blitzen in den silbergrauen Augen, die gespitzten Ohren. Er sieht mich an. Ruhig. Wachsam.

Ich kann nicht atmen, aber würde ich es können, würde ich jetzt scharf die Luft einziehen.

Auge in Auge.

Mein Blick ist direkt auf seiner Höhe.

Mein erster Gedanke ist: Wie riesig muss dieses Tier sein, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen?

Oder... knie ich?

»Nein«, sagt Rhia ruhig. »Er steht uns gegenüber. Wir knien nicht. Wir stehen.«

Ich verstehe nicht.

Nicht wirklich.

Mein Verstand kämpft mit der Wahrheit, versucht ein Bild zu formen, das keinen Sinn ergibt.

»Du hast dich gewandelt, Lia«, fährt Rhia fort, sanft, beinahe zärtlich. »Wir haben die Plätze getauscht.«

Ich blinzele innerlich, oder ich denke, dass ich es tue. Ich bin mir nicht mehr sicher, was mein Körper tut oder nicht tut. Ich begreife es nicht.

»Du bist jetzt nicht mehr in deinem Körper«, erklärt Rhia mit einem leichten Seufzen. »Wir befinden uns in meinem Körper. So unfassbar es auch ist. Du bist eine Schattenwandlerin, Lia.« Schatten... was?

»Schattenwandler können zwischen ihrer menschlichen und ihrer tierischen Form wechseln. Deine zweite Gestalt ist die der Wölfin, ich.« Sie macht eine kurze Pause, als wolle sie mir die Möglichkeit geben, das zu verarbeiten.

»Das ist der Grund, warum du dich nicht bewegen kannst. Deine Glieder gehören gerade mir. Du... bist in mir. Du siehst durch meine Augen.« Ein Knurren ertönt. Tief. Vibrierend.

Ich zucke innerlich zusammen.

Der Wolf?

Ich will zurückweichen, mich verstecken, doch der Wolf bewegt sich nicht aggressiv. Kein Drohen in seiner Haltung. »Ich habe geknurrt«, sagt Rhia ruhig. »Nicht er.« Du hast einen Wolf angeknurrt?

Meine Gedanken stolpern über den Satz, während ich ihn formuliere, nicht sicher, ob ich erschrocken, beeindruckt oder vollkommen verwirrt sein soll.

Rhia antwortet mit der Gelassenheit einer Königin, die gerade einen aufdringlichen Boten abgewiesen hat.

»Ich bin ebenfalls ein Wolf, Lia. Und das da ist nicht irgendein Wolf. Aber da ich gerade damit beschäftigt bin, dich nicht zusammenbrechen zu lassen, muss der Herr sich eben gedulden. Ich habe Prioritäten und er ist es im Moment nicht.«

Herr?

Was zur...

Der Wolf vor mir, dieser riesige, silberäugige Koloss – senkt leicht den Kopf. Langsam.

Nicht unterwürfig, aber... respektvoll.

Dann dreht er ihn leicht, nur um ein paar Grad. Ein Zeichen, das mich fast erschüttert, obwohl ich nicht weiß, wieso. Es ist kein Zeichen von Angst oder Schwäche, sondern von Geduld.

Er weicht nicht zurück, aber er drängt sich auch nicht weiter auf. Er wartet.

»Siehst du?«, murmelt Rhia, ihre Stimme beinahe stolz. »Er versteht, wann er stillhalten muss. Nicht alle Wölfe sind impulsive Idioten.« Ich will etwas erwidern, doch meine Gedanken überschlagen sich. Dieser Wolf ist nicht einfach nur ein Tier?!

»Ja. Er gehört zu uns. Auch wenn du das noch nicht verstehen kannst.« Und während ich diesen Wolf betrachte, sein ruhiges, wachsames Wesen, seine mächtige Gestalt, den silbernen Glanz seiner Augen sickert die Erkenntnis in meinen Geist. Die Erkenntnis schleicht sich leise als kaum wahrnehmbares Flüstern zwischen all dem Chos in mein Bewusstsein.

Riven.

Ich starre den Wolf an. Starr. Ungläubig.

Nein.

Nein, das kann nicht sein.

Doch Rhia bestätigt es, ohne Zögern. Ohne Drama. »Ja. Das ist er.«

Was?!

Mir bleibt der Atem weg, wenn ich ihn denn überhaupt hätte. Mein inneres Gleichgewicht schwankt.

Das da ist Riven?

Der riesige, ruhige, eindrucksvolle Wolf mit den silbernen Augen? Der mich jetzt nicht aus den Augen lässt?

Der den Kopf gesenkt hat, nicht aus Schwäche, sondern aus Rücksicht? Ich bin fassungslos. Und dann.

Dann kocht es erneut in mir hoch.

Wut.

Empörung.

Verletztheit.

Er wusste es. Die ganze Zeit. Er wusste, was ich bin. Was er ist. Was wir sind. Und er hat nichts gesagt.

Er hat mich stattdessen geküsst. Versucht mich zu verführen. Umgarnt. Mit mir gespielt. Und mich dann vor den Kopf gestoßen, als wäre ich irgendein Spielzeug, das man mal testet.

Er hätte mir das sagen müssen!, fauche ich innerlich, die Worte brennen heiß in meinem Bewusstsein.

Er hätte mich vorbereiten müssen! Ich hätte... Ich hätte wenigstens gewusst, was los ist!

Rhia seufzt. Als hätte sie diese Auseinandersetzung kommen sehen. »Lia. Du wolltest nichts hören. Du bist ausgerastet, erinnerst du dich? Du hast ihn angeschrien, bevor er überhaupt zu Wort kommen konnte.«

Ich schiebe ihre Worte beiseite.

Das ist nicht der Punkt!

»Natürlich nicht.«

Rhia klingt inzwischen beinahe amüsiert.

Ich will etwas erwidern, ein weiteres Argument schleudern, aber mein Blick bleibt an dem Wolf hängen.

An Riven.

Der sich nicht bewegt hat.

Mit diesen silbernen Augen, in denen sich all das spiegelt, was ich während mein Schmerz einsetzte auch in Rivens Augen zu sehen dachte. Und trotzdem:

Er hat mir nichts gesagt.

Und ich weiß nicht, was mich mehr verletzt, seine Zurückhaltung. Oder die Tatsache, dass ich jetzt schon wieder schwach werde, obwohl mein Zorn kaum verklungen ist.

»Wir werden schwach«, haucht Ria und ich sehe durch ihre Augen wie sie sich bewegt.

LIA

ch bin zerrissen.

Zerrissen zwischen der Glut in mir, die immer noch unter der dünnen Schicht aus Wut glimmt, und diesem verdammten Ziehen, das mich packt, sobald ich ihn ansehe.

Riven.

Und das da vor mir ist irgendwie Riven... nicht wahr? »So sehr wie ich du bin.«, bestätigt Rhia. Der Wolf, der sich so ruhig, so kontrolliert verhält. Wobei ich innerlich schreie.

Der einfach dort steht, als hätte er ein Recht auf meine Nähe. Als wüsste er von der Anziehung, die ich verspüre. Trotz allem.

Ich will ihn.

Will ihn hassen.

Ich sollte ihn hassen. Für sein Schweigen, seine Heimlichtuerei. Dafür, dass er mir den Kopf verdreht hat.

Und als Rhia den Kopf hebt, unseren Kopf korrigiere ich mich, weiß ich, dass sie für sich bereits entschieden hat.

»Rhia...«

Ich will sie aufhalten, aber sie bewegt sich schon. Geschmeidig, langsam, wie ein fließender Schatten.

Ein Schritt. Zwei.

Tu das nicht, flüstere ich panisch. »Warum nicht?«, erwidert sie mit leiser Neugier. »Weil du ihn hasst?« Ich sage nichts.

Weil es nicht wahr ist.

Nicht ganz.

»Oder weil du es willst, aber dein verdammtes Gewissen sich dabei die Kehle aufkratzt?«

Ich will es leugnen, mich abwenden, doch es bringt nichts. Ich bin hier. In ihr.

Und ich fühle es.

Dieses Prickeln. Diese Hitze.

»Siehst du?«, haucht sie und drängt ihr Fell fast an seines. Ich will schreien, sie wegziehen, irgendetwas tun. Doch mein ganzer Körper ist gelähmt.

Von seinem Anblick. Von meinem eigenen Verlangen. »Du kannst es durch mich ausleben, ohne es zuzugeben. Nett, oder?«, säuselt sie, spöttisch.

Und dann reibt sie ihre Flanke, unsere Flanke federleicht an seiner. Ein innerliches Keuchen entgleitet mir.

Götter! Ich spüre alles: Wärme, Geruch, Nähe, und mein Herz, das wie ein verirrtes Tier gegen mein Bewusstsein prallt. Riven bleibt reglos. Doch ein Zucken seiner Lefzen, ein Aufblitzen in seinen silbernen Augen.

Er beginnt, sich zu bewegen. Zuerst langsam, bedächtig, die Pfoten kaum hörbar auf dem weichen Waldboden. Dann zieht er seinen Kreis enger um uns. Sein Schweif schwingt leicht. Zieht Kreise um uns, tastet nach leichten Berührungen, streift mit seinen Lefzen an Rhias Fell entlang. Was tut er da?

»Er wirbt um uns.«, erklärt Rhia »So zeigt er uns, dass wir zu ihm gehören, zeichnet uns für andere.«

Bitte was tat er? War das sein und ihr Ernst? Und du machst mit?

Ich erntete nichts, als ein innerliches Schulterzucken.

Was zur Hölle passiert hier gerade?»Ein bisschen Körperkontakt und schon hast du Zugriff auf deine Empfindungen.«, schnurrt Rhia. »Wie könnten wir uns da ihm gegenüber nur erkenntlich zeigen?«

Ein kehliges Knurren.

Ist das Rhia? Bin ich es? Wir?

»Du wirst dich daran gewöhnen«, murmelt Rhia, samtweich, schwer wie Honig. Sie schmiegt sich an ihn, als wäre er ein warmes Feuer. Und ich fühle mich, als stünde ich in Flammen. Wir spüren, wie sich Fell an Fell legt, wir spüren das vibrierende Brummen, das tief durch uns hindurchgeht, durch die Knochen, durch jede Nervenbahn.

Hör auf!, will ich schreien. Doch kein Ton kommt. Keine Gedanken dringen durch die glühende Mauer aus Nähe, Hitze und… Sehnsucht. Verdammte Sehnsucht. Die ich mir nicht eingestehen darf. Die Rhia mir wie ein Spiegel vorhält.

Riven reibt sich an ihr, schnuppert, dreht die Schultern, die Flanken dehnen sich, die Muskeln fließen, aneinander geschmiegt. Sein Geruch wird intensiver, Wildheit und Verlangen mischen sich in jede Bewegung. Ich zittere und würde am liebsten weg rennen, doch kann es nicht. Doch obwohl es Rhia ist die die Kontrolle hat, dessen Körper berührt wird, reagiere auch ich auf jede Berührung, jeden Druck. Mein Herz rast, jede Faser ist überreizt, und gleichzeitig kocht etwas anderes in mir, meine Impulsivität für `nette Fehlentscheidungen`. Und während mir das bewusst wird, spielt Riven mit uns, testet seine Grenzen aus.

»Du willst ihn. Auch wenn du es dir nicht erlaubst.« Rhia streift mit der Schnauze fast über Rivens Kehle. »Ich darf. Ich kann. Und du spürst, wie sehr er uns will.«

Rhia spielt offenbar gerne mit seinem Feuer. Schrittmal dicht an ihm vorbei, ganz langsam, dann zog sie weitere Kreise und musterte ihn aus der Entfernung. Er rührte sich nicht und folgte ihr lediglich mit seinen Blicken.

»Wenn du willst, dass ich aufhöre, dann sag es«, haucht sie. Ich...

»Dachte ich mir.«, lacht sie. »Dann lass es uns gemeinsam genießen.« Als sie das nächste Mal ihre Flanke an der seinen vorbeistreifen lässt und inne hält, lehnt Riven sich vorsichtig gegen sie. Gegen uns. Ich spüre, wie mein Widerstand schmilzt, wie Eis, welches unter der sanften Berührung von Sonnenlicht zerfließt. Alles was ich verdrängt habe, dringt nun an die Oberfläche. Rhia fühlt es ebenso wie ich, ich kann es nicht vor ihr verbergen.

Und dann lasse ich los.

Ich lasse den Widerstand fallen, weil ich ihn nicht mehr länger aufrecht erhalten kann.

Weil ich es schlicht einfach vergesse.

Vergesse wieso ich ihn hasse.

Vergesse wieso ich ihm nicht verfallen sollte. Vergesse jeden guten Grund, ihm nicht nah sei zu wollen. Ein emotionaler Sog zieht mich nach unten oder nach innen, ich kann es nicht sagen.

Ich überlasse Rhia die Führung, mache was sie mir geraten hat. Ohne inneren Widerstand. Ohne den ständigen Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen.

Riven löst sich aus seiner Starre. Geschmeidig, fließend, jeder Muskel ein Versprechen. Er umrundet uns, beobachtet, testet und werbt. Sein Blick, intensiv, aufmerksam, lässt keinen Zweifel: Er fordert uns auf, teilzunehmen.

Rhia hebt den Kopf, folgt seinen Bewegungen. Ihre Muskeln spannen, ein tiefes, vibrierendes Brummen entweicht ihr und reißt mich aus einer nachgiebigen Starre.

Was zum... Rhia?!

Doch es ist wie bei einem Sturz. Einen Bruchteil zu spät erkennst du, was geschieht. Ich halte den Atem an, als die letzte unsichtbare Grenze zwischen uns fällt.

Ich will hinsehen und kann es doch nicht.

Ich sehe nur Bruchstücke – sein silbernes Auge, so nah, dass es meinen ganzen Horizont füllt.

Das Gefühl von Wärme, das sich über unsere Flanke legt. Und Rhias lautloses, tief zufriedenes Einatmen, das bis in mein Innerstes dringt.

Der Rest verschwimmt, alles bis auf dieses komische Gefühl.

LIA

er Schmerz ebbt nur zögerlich ab, wie eine Flut, die sich nur

widerwillig vom Strand zurückzieht.

Jede Welle hinterlässt brennende Spuren in meinen Knochen, in meinen Muskeln, als hätte sie mich neu geformt.

Mein Atem kommt stoßweise, viel zu schnell, viel zu flach. Ich spüre den Waldboden unter meinen Knien, feucht und kalt, doch er fühlt sich weit weg an, als wäre ich gar nicht richtig hier. Meine Hände stützen mich, zittern so sehr, dass ich kaum meine einzelnen Finger zählen könnte, würde ich es versuchen. Jeder Atemzug brennt.

Ich will mich zwingen, langsamer zu atmen, doch mein Körper gehorcht nicht.

Mein Körper und Geist stehen noch immer unter Schock. Sind nicht in der Lage zu denken, zu fühlen.

Meine Haut prickelt noch immer, als läge sie unter einer Schicht elektrischer Spannung.

Mein Herz hämmert gegen meine Rippen, als wolle es sich befreien. Und dann... merke ich, dass ich nicht allein bin. Neben mir kniet jemand.

Er.

Riven.

Sein Gesicht ist das letzte woran ich mich erinnere, bevor ich diesen Schmerz das erste Mal fühlte.

Und dann kehrt die Wut zurück.

Er hat mich nicht gewarnt obwohl er es wusste! »Du hättest ihm doch sowieso nicht geglaubt.«, versucht Rhia ihn zu verteidigen. Und aus irgendeinem Grund macht mich das sogar noch wütender.