Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Für manche ist LGBTQ ein überflüssiger Trend, andere verstehen den Ausdruck nicht. Viele Menschen wiederum sind in diesen Buchstaben zu Hause – Anna Rosenwasser ist eine von ihnen. Die bisexuelle Schweizerin mit jüdischen Wurzeln schreibt über Geschlecht und Anziehung in überraschenden Texten. Sie schreibt nicht nur für diejenigen, die längst wissen, dass sie queer sind, sondern auch für alle, denen dieses Wort neu – und, wer weiß, vielleicht mittelsympathisch – ist. Das Rosa Buch beleuchtet Identitäten außerhalb der Norm mit einem zuversichtlichen, liebevollen Blick, ist durchaus auch mal »hässig« über Ungerechtigkeit, begegnet aber allem mit Neugier und Humor. Und immer wieder setzt sich die Autorin auch mit ihren jüdischen Wurzeln auseinander. Wie reagiert man am besten auf ein Coming-out? Ist ein Mensch jemals zu jung oder zu alt dafür? Gibt es Bisexuelle tatsächlich? Und was hätten wir über Lesbensex wirklich lernen sollen? Rosenwassers Texte entspringen keinem Lehrbuch, sondern einem Alltag unter Menschen, die Tabus mit Lust auflösen und ihre eigene Vielfalt feiern. Dahinter stecken politischer Widerstand gegen herrschende Normen und die Liebe, dazuzulernen, ohne Angst zu haben vor Fehlern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

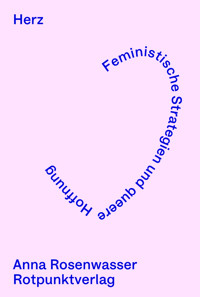

Anna Rosenwasser

Rosa Buch

Queere Texte von Herzen

Die Autorin und der Verlag bedanken sich bei folgenden Institutionen für die Unterstützung dieses Buchs:

Heinrich Hössli Stiftung

Kanton St. Gallen, Kulturförderung

Kanton Zürich, Fachstelle Kultur

Kanton und Stadt Schaffhausen, Kulturförderung

Lesbenorganisation Schweiz

Migros Kulturprozent

Pink Cross

Stadt Zürich, Kultur

Stadt St. Gallen

TGNS – Transgender Network Switzerland

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.

© 2023 Rotpunktverlag, Zürich

www.rotpunktverlag.ch

in Kooperation mit Saiten Verlag

eISBN 978-3-85869-992-3

2. Auflage 2023

Im gedruckten Buch sind Bilder von Katzenbäumen und Annas Lieblingsleuchtstift enthalten. Und Katzenschwänze – ihr werdet sehen!

Für unsere Community.

Ich wusste lange nicht, dass ich mir Menschen wie euch wünschen darf.

Inhalt

Persönliche Suchempfehlungen von Anna Rosenwasser

Hoi Büsi, willkommen im Rosa Buch!

Eine Art Geburtstag

Das ist Karma

Alles ist Stillstand

Leute aus meiner Kleinstadt können auch gay sein?

Das Reservationskärtchen1

Eine was?!

Biiicycles!

Arztpraxis oder Billigporno

Bikinifigur my ass

Aus Versehen anders

Für Menschen statt Geschlechter

Der schwuchtlige König

Allerbeste Freundinnen

Lächeln gegen rechts

Frauenhass has left the chat

Amor incondicional

iiladig ad pride, teil 1

Die Entmystifizierung der Vagina

Die Bi-Theorie

Die queere Entscheidung

Versuchslabor

Im Gemischtwarenladen

Gratiseintritt ins Museum2

In uns drin

Auf einmal bi

Schuss oder Schär

Der Katy-Perry-Stress

Wallungen vor Wut

Meine großen Brüste3

Weinen auf dem Standvelo

Auf den Leib geschneidert

Kaffee trinkende Fabelwesen

Wacklige Klettersteine

Abgewetzte Nähte

Rosa Geld

Lesbensex ist Petting?!

That’s bi!

Dein Tempel, deine Gartenbepflanzung

Nazi-Tattoos, lol

Freitags in der Synagoge

iiladig ad pride, teil 2

Warum Frauenpartys?

Heterosexualität ist nur eine Phase

Cremeschnitten für alle!

Plaudern gegen das Patriarchat

Lesbe! LESBE!

L’homophobie, c’est les autres

Traumberuf Influencerin

Unentschieden

Screenshot an die Eltern

Keine Werbung für Analsex

Die zweite Welle

Zur Hölle mit »lieben lassen«

Keine Kinder

Beste Samenbedingungen4

Der »Wer ist die beste Frau?«-Wettbewerb

Nicht nur eine Buchstabenkette

Mehr miteinander reden

Nett sein

Oh boy, dieses Gendern!5

Was wir im Schlafzimmer machen

Zu jung, um queer zu sein

Ich höre Stimmen

Rat an einen Vater

Kuss mit der Wasserträgerin

Zu erwachsen für Wangenküsse

Herz kaputt

Genau genommen erfindet Liebe uns

So mutig von euch!

Zehn Prozent sind nur der Anfang

Danke für die Pointe, Roland6

Mein Liebeskummerjubiläum

iiladig ad pride, teil 3

Rein in die Bubble

Fuck, ein Langzeitgymnasium

Leider voll kein Match

Menora im Bild

In der Datenbank

Dank

Glossar

Quellenangaben

Die Autorin

1Wenn du gerade etwas Schönes brauchst.

2Zeig diesen Text deinen Eltern. Lies ihn, wenn du ein Elternteil bist.

3Zwei Seiten über das Thema Brüste!

4Ich habe Jahre darauf gewartet, endlich dieses Wortspiel irgendwo abdrucken zu können.

5Zeig diesen Text deinem Vater, der das Gendersternchen so scheiße findet.

6Hier erkläre ich, warum ich mich so oft auf den Vornamen Roland beziehe.

Persönliche Suchempfehlungen von Anna Rosenwasser

Affäre

AIDS

Aktivistin

Alkohol

Analsex

Angelina Jolie

Anzug

Arielle

Aussehen

Baby

Bananen

Beleidigung

Belle

Beruf

Beyoncé

Beziehung

Bier

Bikini

Bisexualität

Bodybuilding

Boomer

Bruder

Brüste

Bubble

Büsibilder

Butch

Button

Capital Bra

Chemielabor

cis

Club

Cocktail

Coming-out

Community

Corona

Cremeschnitten

Cro

Crush

Darkroom

Date

Daten

David Bowie

Davidstern

Demo

Demokratie

Diskriminierung

Diskussion

Disney-Prinzessinnen

Dr. Sommer

Dylan Marron

Efa

Ehe

Einladung

Ellbogen

Eltern

Emanze

Erbsenmilch

eskalieren

Familie

Faschismus

Fasnacht

FDP

feminin

Feminismus

Femizid

Fetisch

Fitness

flirten

Frau

Freddie Mercury

Freiheit

Fremde

Freundschaften

fuck

Fundis

gay

geil

Gender

gendern

Genitalien

Geschlechter

Gewalt

Gewitter

Gipfeli

Glitzer

glücklich

Green Day

Greta Thunberg

Hafermilch

Harness

Hass

Hatespeech

Haus

Heart-Emoji

Heirat

Heterozwang

High Heels

Hochzeitsglocken

Hölle

Homeparty

homo

homoflexibel

Homophobie

Höschen

Humor

Identität

Influencer

Informatikerin

inklusiv

Internet

Jeansjacke

Jüdin

Judith Butler

junger Grüner

Jungfräulichkeit

Justin Bieber

Kampflesbe

Kapitalismus

Katy Perry

Katzen

Katzensticker

Kleidung

Klischee

Koks

Kommunistin

Kompromiss

Kondome

Körper

koscher

Kotz-Emoji

Kreis 5

Kriegsmaterial

Kristen Stewart

Lady Gaga

Leihmutterschaft

Lesbe

Lesbensachen

Leser*in

LGBTQ+

LGBTQIA+

Liebe

Liebeskummer

Lippenstift

Lockdown

Löli

Lord Voldemort

LOS

Machtfantasie

Mami

Mann

Medien

Memes

Mensch

Menstruation

Metalbar

Mikrofontesterin

Miley Cyrus

Mona Gamie

Monika

Mooncup

Mosergarten

Moule

Mulan

Muschi

Mut

Nagelknipser

Natur

Nazi

Nemesis

Netlog

nicht binär

Nicki Minaj

Norm

Normalität

*NSYNC

offene Beziehung

Parallelgesellschaft

Paris

Party

Patriarchat

penetrieren

Penis

Periode

petting

Pin

Pocahontas

Politik

Pommes

Poolparty

PornHub

Pornoindustrie

Postkarten

Powerpoint

Pride

Privileg

Profifußballer

Pronomen

Proteinshake

Queen

queer

Rabbi

Reclaiming

Referendum

Regenbogen

Robin Hood

Roland

Ronja Jansen

rosa

Rotwein

rummachen

Samen

Sappho

Sauna

Schaffhausen

Scheidung

Schlafzimmer

Schlampen

Schneewittchen

schwuchtlig

schwul

Schwulenpornos

Selbstvermarktung

Sex

Sexismus

Sexstellung

Shabbat

Sichtbarkeit

Solidarität

Sportsocken

Sprache

Sternchen

Stigma

Stimmberechtigung

stockstockstockschwul

Strafantrag

Straight-Pride-Parade

Synagoge

Tabu

Tee

Tel Aviv

Therapie

Thurgau

Tiktok

Tinder

Tochter

Toiletten

Tränenlach-Emoji

trans

Ukraine

Ungerechtigkeit

Unsichtbarkeit

Urwälder

Vagina

vegan

Vektorgeometrie

Verbot

Verbündete

Vorurteile

Voyeurismus

Wandel

Widerstand

Wut

YouPorn

Zürich

Hoi Büsi, willkommen im Rosa Buch!

Rosa ist meine Lieblingsfarbe. Aber es ist auch eine wichtige Farbe für die Community, in der ich groß und glücklich geworden bin: für Menschen, die nicht den traditionellen Erwartungen an Mann und Frau entsprechen. Viele unserer queeren Vorfahr*innen7 wurden rosa markiert, um sie abzuwerten. Unter anderem von den Nazis. Dann haben wir uns die Farbe zurückgeholt. Und damit quasi gesagt: Da gibt’s nichts abzuwerten. Wir sind gerne so.

Ich selbst habe lange kein Rosa getragen, um zu beweisen, dass ich nicht wie die anderen Mädchen™ bin. Es dauerte eine Weile, bis ich verstanden habe, dass es nichts Schlechtes ist, wie andere Mädchen zu sein; Mädchen sind badass. Jetzt liebe ich Rosa. Und kämpfe dafür, dass jeder Mensch so feminin oder maskulin sein darf, wie er will. Oder beides davon. Oder nichts davon.

Durch die Seiten des Rosa Buchs spazieren diverse Menschen; manche habe ich erfunden, manche sind echt. Einigen von ihnen habe ich die Geschichten vor der Veröffentlichung gezeigt. Andere sind drin, weil sie beispielsweise Scheiß gemacht haben, und wer nicht in einer Geschichte enden will, soll halt keinen Scheiß machen. Anonymisiert habe ich sie alle.

Die Katzenschwanzzeilen auf den Seiten sind Kommentare von der Gegenwart-Anna. Viele Texte habe ich vor längerem geschrieben, einiges ist schon Jahre alt. Manches sehe ich heute anders, genauer, nehme ich leichter oder ernster.

Das Rosa Buch muss nicht Seite für Seite durchgelesen werden. Du kannst darin schmökern, du kannst dich von den Stichwörtern im rosa Register mitten im Buch oder von Seitenverweisen im Text leiten lassen, du kannst darin herumspringen oder einfach vorne anfangen. Die Texte sind chronologisch angeordnet, in der Reihenfolge, in der ich sie mal geschrieben habe; die ersten Texte sind von Ende 2018, aus der Zeit, in der ich anfing, Kolumnen zu schreiben, und die letzten sind von Anfang 2022. Es sind nicht sämtliche Texte drin, die ich geschrieben habe, sondern eine Auswahl davon, die mir am Herzen liegt. Einige Texte werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Und die Texte sind fürs Buch bearbeitet, Wiederholungen herausgenommen, hier gekürzt, da ist was dazu gekommen. Und am Ende findet sich noch ein kleines Glossar mit ein paar Begriffserklärungen.

Wenn du Gedanken und Meinungen zu irgendetwas, was in diesem Buch steht, hast, schreib mir!

ok cool ademessi

<3

Anna

7Den Genderstern benutze ich, um alle Geschlechter zu respektieren; Rolands sind mit gemeint.

29.11.2018

Eine Art Geburtstag

Eine Person hat mir letztens folgende Geschichte erzählt:

Sie arbeitet als Lehrkraft in der Primarstufe. Ein Kind kam zu ihr und outete sich als trans:

Bisher hatte es in der Rolle eines Jungen gelebt, aber jetzt weiß sie, dass sie ein Mädchen ist.

Die Lehrperson erklärte das also der Klasse: Eure Mitschülerin hat jetzt einen neuen Namen. Sie ist ein Mädchen.

Dann wartete sie ab. Etwas nervös. Wie würden die Kinder reagieren? Verstehen sie so was? Hatte sie zu viel gesagt? Oder zu wenig?

Eine Kinderhand schnellte hoch.

»Ja?«

»Ist das jetzt eine Art Geburtstag?«

Die Lehrperson überlegte. »Ja. Das ist eine Art Geburtstag.«

Stille. Eine zweite Kinderhand.

»Ja?«

»Wenn das ein Geburtstag ist … dürfen wir dann ›Happy Birthday‹ singen?«

»… ja.«

Und dann sangen die Kinder »Happy Birthday«.

2.1.2019

Das ist Karma

Es war halb drei Uhr morgens, als meine Freundin Florina und ich durch Luzern spazierten. Uns kam ein Mann entgegen, den Flo kannte; sie rief freudig »Stef« und umarmte ihn. Sie stellte uns vor. Stef, wie sie in der Tontechnik tätig, war gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit.

»Es war die Hölle«, schilderte er, seinen Wuschelkopf schüttelnd. Die Band, für die Stef an diesem Abend gearbeitet hatte, war respektlos und herablassend zu ihm gewesen. Sie hätten ihn rumkommandiert und selbst nichts gemacht. Wir nickten beide mitfühlend. Manche Menschen sind Ärsche.

Dann begann Stef zu schmunzeln. »Ich fand dann aber raus«, sagte er in verschwörerischem Ton, »dass der Gemeinste von ihnen Stein heißt zum Nachnamen.«

Wir verstanden nicht.

»Stein!«, doppelte Stef nach.

»Was heißt das?«, fragte ich höflich.

»Das ist ein jüdischer Nachname«, antwortete Stef mit Triumph in der Stimme.

In diesem Moment begannen Flo und ich gleichzeitig dasselbe Geräusch zu machen: Wir atmeten gut hörbar Luft durch unsere zusammengebissenen Zähne ein. Eindringlich guckten wir Stef an: Junge, jetzt wird es heikel.

Aber Stef sah das nicht. »Es traf wirklich alles zu«, erzählte er, nahezu begeistert. »Er war so arrogant und … Ich hab ja nichts gegen Juden, aber … alle Klischees … sie trafen wirklich zu.«

»Ähm, Stef«, sagte Flo. »Anna heißt mit Nachnamen Rosenwasser.« Sie zeigte auf mich. »Und das ist so jüdisch, wie es klingt«, ergänzte ich.

Stefs Kinnlade senkte sich um ungefähr zwei Etagen.

»Das … ist Karma«, sagte er, leise, jetzt nicht mehr aufgeregt. »Ich meinte nicht … also … Das ist Karma.«

Er redete sich nicht raus. Er redete sich auch nicht mehr rein.

»Es tut mir leid, dass du heute so beschissen behandelt worden bist«, sagte ich, »und ich verstehe, dass du frustriert bist.«

Stef sagte nicht mehr viel. Wir umarmten uns, und er zog von dannen.

In dieser Nacht dachte ich viel über Diskriminierung nach. Darüber, wie die liebsten Menschen manchmal danebenliegen. Darüber, wie wir manchmal aus einer Verletzung heraus fiese Dinge denken und sagen, einfach weil wir verzweifelt sind und dieses Gefühl grad nirgends anders Platz hat und wir auf Verbündete hoffen, auf Bestätigung unseres Frusts.

Wir halten uns für easy. Und sind nicht easy.

Keine Diskriminierung zu wollen heißt noch nicht, nicht diskriminierend zu sein.

»Wir lieben dich«, schrieb Flo später an Stef, mit einem »trotzdem« in Gedanken, und er antwortete nur: »Scheiß Karma.«

12.4.2019

Alles ist Stillstand

»Jetzt dann gleich«, sagt Eitan, mein Begleiter, während wir die Ben-Yehuda-Straße entlangspazieren. Der Wind an meinem Hals ist so warm, dass ich nicht glaube, mich jemals daran zu gewöhnen. Sogar die Vögel zwitschern hier anders. Das Atmen fühlt sich anders an. Das dachte ich schon als Kind: Das Atmen in Israel fühlt sich anders an.

»Rega«, sagt Eitan, und ich bin schon lange genug im Land, um zu wissen, dass er damit »Moment« auf Hebräisch sagt; er bleibt stehen. Ich sehe ihn an, etwas irritiert. Was ist los?

Dann geht ein Alarm los, ein gleichmäßiger, getragener Ton.

Und plötzlich, wie sonst wirklich nie in Tel Avivs Straßen, werden die Autos langsamer. Die Fußgänger und Fahrradfahrerinnen, die Jogger in den knappen Höschen und die Hundehalterinnen – alle bleiben stehen. Ich sehe, wie eine Frau auf dem Balkon aufhört, ihre Wäsche aufzuhängen. Alte Männer legen ihr Handy weg und drücken ihre Zigarette aus. Eitan hat plötzlich einen ernsten, etwas angespannten Blick.

Alles ist Stillstand.

Wenn am 11. April die Sonne untergeht, beginnt Yom haShoah, der Gedenktag an den Holocaust. Am darauffolgenden Tag steht für zwei Minuten alles still, um der sechs Millionen jüdischen Opfer zu gedenken – und um den damaligen jüdischen Widerstand zu würdigen.

Als ich so dastehe, zwischen dem schweigenden Eitan und den stehen gebliebenen Autos, zum Klang der schweren Sirenen, weiß ich nicht, an wen ich denken soll. Vielleicht an meinen Großvater, den ich nie gekannt habe; ich bin mir sogar unsicher, wie er hieß.8

Vielleicht an die Familien meiner jüdischen Freund*innen. Vielleicht daran, dass ich heute meinen Davidstern tragen kann, ohne dass mir etwas geschieht. Oder daran, was alles geschehen wäre, hätte ich etwas früher gelebt.

Vielleicht sollte ich, offiziell nicht Jüdin und offiziell nicht Israelin,9 darüber nachdenken, was Faschismus mit Menschen macht.

Dieser Gedanke tut fast am meisten weh. Dass Menschen Systeme erschaffen, die Millionen von Menschenleben auslöschen können.

Dann ist es still. Eitans Blick entspannt sich. Die Autos fahren an. Die Frau auf dem Balkon widmet sich wieder ihrer Wäsche. Die Luft ist noch immer warm.

Und daran will ich auch denken. Dass die Zeit nicht stillsteht.

8Das lag daran, dass mir nur sein alter italienischer Name bekannt war, nicht sein späterer israelischer. Heute weiß ich: Er hieß Mordechai.

9Als »Vaterjüdin« gelte ich nach dem jüdischen Religionsgesetz nicht als jüdisch. Weil ich keinen israelischen Pass habe, gelte ich offiziell auch nicht als Israelin.

30.4.2019

Leute aus meiner Kleinstadt können auch gay sein?

Homos, das sind doch die Schwuchteln in den großen Städten, mit ihren Fetischclubs und halbnackten Regenbogenparaden? In Kleinstädten glaubt man nicht an Homos. Gibt’s bei uns nicht. Lesben gibt es nur in Pornos, und Bisexualität ist eine Ausrede, um an einer Bravo-Hits-Party mal mit der besten Freundin rumzumachen. Das eigene Geschlecht gut finden, also so richtig gut, das ist eine Erfindung aus den Städten.

So besuchte ich also ein Gymnasium, an dem es genau zwei Queers gab, den Quotenschwulen und die Klischeekampflesbe. Niemand sprach das laut aus, aber jede*r dachte es leise. Die beiden gehörten in die Schublade der Freaks, und das war keine gute Schublade.10

Das Programm für viele Deutschschweizer Queers lautet also: Ab in die große Stadt. Nicht weil man dort gay gemacht wird. Sondern weil es dort Orte und Anlässe gibt, wo wir uns selbst sein können, ohne dass irgendwelche Affen uns »Geil, Lesben!« oder »Scheißschwuchtel!« hinterherrufen. Menschen, die den traditionellen Erwartungen ans Geschlecht nicht entsprechen, können in größeren Städten eine Community finden, und zwar eine sehr schöne. Das führt zu dem lustigen Phänomen, dass du im Zürcher Homoausgang plötzlich Bekannte aus deiner alten Heimat triffst.

Aber bei Milan war ich mir ganz sicher, der hat sich verirrt. Milan war zu Teeniezeiten ein guter Freund von mir, nicht allzu lange, aber intensiv. Auf einmal hatten wir uns auseinandergelebt, weil ich mich rebellisch fühlte und er sich schön, und das passte uns je nicht. Er studierte irgendwas Elegantes und ich nicht so, er postete hübsche Bilder auf Facebook und ich vermutlich irgendwelche Antifamemes. Was für ein Schnösel, dachte ich jahrelang.

Und dann, an einer friedlichen Gay-Party in einem sonst recht heterosexuell geprägten Hipsterclub in Zürich, sah ich Milan. An einer queeren Party, what the fuck. Für mich war völlig klar: Der gute alte Kumpel hatte sich schlicht verirrt. Der wollte für einmal in der Stadt in den Ausgang und fragte sich jetzt wohl, warum hier so viele Homos knutschten. Fast hatte ich etwas Mitleid mit ihm.

Dann passierte es: Milan, an der Bar stehend, entdeckte mich. Er erkannte mich, hob den Arm freudig. Wie in Zeitlupe begann ich nachsichtig zu lächeln, wollte winken und auf ihn zugehen, sah gleichzeitig, wie sich was hinter Milan bewegte. Ein Arm. Der sich langsam um seinen Oberkörper schloss. Während ich, im Discolicht und unter wummerndem Beat, immer näher kam, tauchte hinter Milan ein schöner Mann auf, ihn liebevoll umschlingend. Als ich bei ihnen angekommen war, begrüßten sie mich ganz lieb.

Also wie jetzt? Leute aus meiner Kleinstadt können auch gay sein? Aber er sieht ja vooooll nicht so aus! Das hätte ich niiie gedacht, oh mein Gott!

Oh mein Gott. Wie sich doch kleinstädtische Vorurteile in uns verankern können. Ich hoffe, ich werde sie los, Schublade für Schublade.

10Im Nachhinein finde ich die beiden schampar gut. Shout-out an euch zwei! Mögt ihr ein sehr, sehr homosexuelles Leben führen!

2.5.2019

Das Reservationskärtchen

Ich habe Mühe mit »Ich liebe dich«. Nicht weil ich es nicht sagen kann. Sondern weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass die deutsche Sprache »Ich liebe dich« nur dann zulässt, wenn es sich um ein Liebespärchen handelt. Es ist, als hätte man dem Satz »Ich liebe dich« ein Reservationskärtchen umgehängt, mit ganz vielen Herzli, wo draufsteht: Nur für Pärchen.

Aber dann sitze ich mit meinen Freund*innen an meinem Geburtstagstisch und denke: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dich. Und dich. Und dich.

Ich bin nicht einverstanden mit diesem Reservationskärtchen – Jesus, ich bin ja nicht mal einverstanden mit der Abgrenzung zwischen Pärchen und Freundschaft. In wie viele meiner Freund*innen war ich schon verliebt?! – Wie viele wohl in mich? – Mit wie vielen von ihnen habe ich schon geknutscht oder geschlafen, bin mit ihnen weit gereist oder habe mit ihnen zusammengewohnt? Ist das nicht alles intim?

Manche von meinen Freund*innen kenne ich über zwanzig Jahre. Manche von ihnen haben mir schon meinen Arsch gerettet, vielleicht mein Leben. Zu einigen bin ich schluchzend ins Bett gekrochen. Habe meine heftigsten Geheimnisse erzählt. Habe vor Lachen keine Luft mehr gekriegt. Oder dank ihnen Einsichten gewonnen, die mein Leben verändert haben.

Nach Gesprächen mit diesen Menschen sitze ich jeweils euphorisch im Nachhausezug, grinse auf dem Velo den Nachthimmel an. Manchmal vermisse ich sie so fest, dass ich ihnen Nachrichten in Caps Lock schreibe (und hie und da vor dem Versenden wieder lösche). Ich schwärme von ihnen, ich gebe an mit ihnen. Ich trage unsichtbare What-would-this-person-do?-Bändeli an meinem Arm in Momenten, in denen ich mich verloren fühle.

Wenn das nicht intim ist. Wenn das nicht Liebe, wenn das nicht Lieben ist.

Und ich nehme mir für mein dreißigstes Lebensjahr vor: Denke nie mehr nur leise »Ich liebe dich«. Sprich es aus. Sag es.

Reiß das Reservationskärtchen weg.

4.5.2019

Eine was?!

Valerio lernte ich an einem Bodybuilding-Wettbewerb kennen, wo ich nicht hingehörte und er sehr; er nahm nämlich daran teil. Kurz vor Valerios Auftritt, in einem Gang einer Mehrzweckhalle, kamen wir ins Gespräch. Er war ein auffallend gut aussehender, bizarr muskulöser Mann, ähnlich jung wie ich. Während wir uns die Hände schüttelten, verteilte sein Coach gerade eine zusätzliche Schicht Glanz über Valerios gestählten, halbnackten Körper. Es machte mich fast ein bisschen verlegen.11

»Moment – du weißt jetzt, was ich so mache, aber was machst du eigentlich so?«, fragte er nach einigen Minuten, und ich grinste. »Rate mal«, sagte ich. Er dachte kurz nach. »Hm, Hardrock?« Wir lachten beide. (Das Musikalischste an mir ist meine Freundin.) »Ich arbeite für die Lesbenorganisation Schweiz.« – »Ach was!«, sagte er erstaunt. Dann musste Valerio auf die Bühne. Und gewann nebenbei den Bodybuilding-Wettbewerb in seiner Kategorie.

Eine Woche später trafen wir uns wieder. Es war Samstagabend und ich war fest entschlossen, dieses Mal den Spieß umzudrehen: Wenn ich schon in Valerios Welt gelandet war, sollte er auch in meiner landen. Mein Plan war, zuerst Gay-Bar, dann Gay-Club – ist ja irgendwie naheliegend; dort sind nämlich die besten Partys, die nettesten Menschen und die ausgelassenste Stimmung. – Ich gehe schon gar nicht mehr in den Heteroausgang. Im Homoausgang ist alles so vielfältig, so bunt; Leute sind lieb zueinander, und Männer machen eine*n seltener unhöflich an. Valerio findet das sicher auch gut. Obwohl … er wohl wesentlich öfter von Jungs angemacht wird als ich.

»Was glaubst du, wo wir hingegen?«, fragte ich Valerio zur Begrüßung, und er sagte: »Keine Ahnung! Echt, keinen Schimmer!« – Wie seltsam, dachte ich mir, er weiß ja, dass ich Berufslesbe bin. Wo sonst sollten wir hingehen an einem Samstagabend, wenn nicht in eine Gay-Bar? In die Synagoge? In ein Sitzungszimmer? Nach Seebach?

Dann standen wir vor der Cranberry Bar. Das Lokal gibt es schon seit den Neunzigern, und es war schon immer eine Bar für uns Queers und unsere Freund*innen. »Wir sind jetzt vor der Cranberry Bar«, sagte ich, um Valerio auf die Sprünge zu helfen. Spätestens jetzt musste er doch begreifen, dass wir in den Homoausgang gingen? – Nope. »Das ist eine Gay-Bar«, erklärte ich.

Valerios Gesicht wurde blass. »Eine was?!«, fragte er völlig konsterniert. »Eine Gay-Bar. Du weißt schon, eine Bar für Lesben und Schwule.« Er kam aus dem Staunen nicht mehr raus. »Das gibt’s?«, rief er. Nun war ich diejenige, die staunte. Es gibt Menschen, die nichts von Gay-Bars wissen? Mein Gott, was sie alles verpassen! Valerio senkte nun seine Stimme. »Anna«, fragte er leise, fast flüsternd, »wissen die Leute das? Dass das diese Art von Bar ist?« Ich konnte nicht anders, ich musste lachen. Nur ein bisschen. »Natürlich wissen die Leute das! Herzlich willkommen. Komm, wir gehen was trinken.«

Und so stolperte ich aus meiner eigenen kleinen Welt raus. Und begriff, dass nicht alle Menschen wissen, dass es Orte für uns Queers gibt. Falls du zu diesen Unwissenden gehörst: Es gibt sie, diese Orte. Und du bist herzlich willkommen.

11»Fast ein bisschen« war ein sehr diplomatischer Ausdruck, um die Kolumne damals brav zu halten. In Wirklichkeit war ich den ganzen Tag unfähig, normal mit ihm zu reden.

16.6.2019

Biiicycles!

Damit mache ich mich jetzt auf einen Schlag unbeliebt: Ich habe die Band Queen nie so richtig gemocht. – Liegt wohl daran, dass ich fast nur in den Gay-Ausgang gehe, und alle zwei Stunden lässt irgendwer »Bohemian Rhapsody« laufen und der Tanztakt ist im Arsch. Also nicht wortwörtlich. Oder für einige vielleicht schon. Weiß nicht. Egal.

Queen nicht so recht zu mögen ist tabu. Und zwar bei allen. Von der Berufsschwuchtel über die Szenelesbe bis zum Vorzeigehetero sind sich alle einig: Freddie Mercury, das ist unser Lieblingsschwuler, den mögen wir, der darf das.

Blöd nur, dass Freddie Mercury gar nicht schwul war. Oh ja, er hat Männer geliebt und verschmust und verschmaust. Aber er fühlte sich auch zu Frauen hingezogen. Historisch ist das eindeutig; zu sehen in Bohemian Rhapsody, der letztes Jahr in den Kinos lief und jetzt offiziell die erfolgreichste Filmbiografie ever ist! Dort sieht man Mercury jahrelang eine Frau begehren, während er casually mit Typen ins Nest geht, und als er sich bei ihr dann als bi outet, kriegt er die Antwort: »Nein, Freddie. Du bist schwul.«

Als wäre Bisexualität eine Verhandlungssache, ein Diskussionspodium, ein Flohmarktstand. Einer sagt: Bi! Die andere sagt: Nein, schwul! Und dann ist die Verhandlung zu Ende.

Seit diesem Film mag ich Queen ein bisschen mehr. Einerseits, weil Rami Malek, der Freddie spielt, unendlich attraktiv ist. Andererseits, weil ich mich verbunden fühle mit Freddie, der auf der Single Bicycle Race die ganze Zeit »Biiicycle« ruft, als riefe er »Ich bin biii«. (Die Fantheorie gibt’s übrigens wirklich.)

So wie Mercury ergeht es vielen bisexuellen Menschen, denen man ihre sexuelle Orientierung abspricht. Niemand glaubt an bisexuelle Männer, weil alle sie für schwul halten. Niemand glaubt an bisexuelle Frauen, weil sie doch eigentlich hetero sind. Katy Perry sang doch schließlich: »I kissed a girl, and I liked it … I hope my boyfriend don’t mind it.«

Nein, der Boyfriend findet es hot. Solange sich Männer vorstellen können, dass heiße

Frauen was mit heißen Frauen haben und sie, die Männer, dabei sein können, ist alles easy. Schwierig wird es nur, wenn zwei Frauen eine exklusive Beziehung haben: Das findet man dann seltsam.

Aber wer von euch ist der Mann in der Beziehung? Wie habt ihr denn Sex? – Ich wünschte, das wären erfundene Sätze, aber sie gehören zu den häufigsten Reaktionen, die wir frauenliebenden Frauen über uns ergehen lassen müssen. Alter, du googelst jeden Abend »hot lesbian sex scene«12, aber du überlegst dir keine Minute, dass wir für unser Vergnügen nicht deinen Penis benötigen?!

Und wenn ich schon fauche, dann will ich gleich alle anfauchen. Die Homos sind nämlich nicht viel besser darin, bisexuelle Menschen als solche zu akzeptieren. »Jaja, dass ich bi bin, dachte ich auch einmal«, lachen dann Schwule und Lesben.

»Jaja, bitzli ausprobieren ist ja völlig okay als Phase«, lachen die Heteros und Heteras, und währenddessen sitze ich im Kino, in meinem Arm die schönste Frau der Welt, die ich meine Freundin nennen darf, und vor meinen Augen der schönste Mann der Welt, der Rami Malek heißt, und denke: Schönste Phase ever.13

12Kann bitte irgendwer der 2019-Anna erklären, dass das nicht der einzige Weg ist, um an Lesbenpornos zu kommen?

13Update: Immer noch bi.

6.7.2019

Arztpraxis oder Billigporno

In Zürich gibt’s ja doch den einen oder anderen Sexshop – vom Niederdörfli über den Kreis 5 bis nach Altstetten. Seltsamerweise sind viele von ihnen blickgeschützt; oftmals haben sie nicht einmal ein Schaufenster. Als wäre alles da drin gefährlich, verboten, anrüchig. Mit Laufschuhen macht Joggen mehr Spaß, also zieren wir die Sportläden mit Laufschuhen. Mit Accessoires macht das Outfit mehr Spaß, also gibt es Schmuck und Handtaschen zu sehen. Aber wenn es darum geht, dass Sex Spaß machen kann, muss man plötzlich – sogar gesetzlich vorgeschrieben – alles verbergen?

Wir müssen über Sex reden. Aber nicht mit dem Lied »Let’s talk about sex« im Hintergrund, wie bei absolut jedem schlechten TV-Beitrag über irgendein pseudosexy Thema. Nein, wir müssen über Sex reden, weil er überall ist und gleichzeitig nirgendwo da ist. Auf Englisch gibt es den Ausdruck »oversexed and underfucked«. Also »übersext und unterfickt«. Ein bisschen stimmt das: Sex ist überall um uns herum. Von YouPorn bis zum ejakulierenden Penis, den wir unserem betrunkenen Freund aufs Gesicht malen. Aber über Sex reden, außerhalb von Angeberei und schlechten Witzen, das machen wir selten.

Ich gebe unserer Sprache die Schuld. Im Deutschen – und im Schweizerdeutschen sowieso – bewegen sich unsere Sexwörter immer nur in zwei Richtungen: Arztpraxis oder Billigporno. »Klitoris«: Arztpraxis. »Schwanz«: Billigporno. »Penetrieren«: Presslufthammer. »Fingern« – was ist Fingern? (Kann man übrigens pornofrei googeln.)

Hinzu kommt, dass es nur unkonkrete Wörter gibt für alles, was mit Nähe zu tun hat. Unsere Sprache hat gewissermaßen Berührungsängste vor der Berührung, vor allem, was mit Berührung zu tun hat, Liebe, Sex und allem dazwischen. Sobald es um Nähe geht, redet unsere Sprache um den heißen Brei drumrum. »Rummachen« – womit?, wo?, wie?, destillieren? »Etwas mit jemandem anfangen« – eine Karriere?, ein Puzzle? »Mit jemandem ins Bett gehen« – schlafen? »Gefühle für jemanden haben« – Hass?, Trauer?, Wohlwollen? Es ist, als wäre selbst Lord Voldemort Zuneigung in Person, und wir würden alles daransetzen, die Dinge nicht beim Namen zu nennen. Sieht man sich die Wendungen genau an, sind sie erstaunlich ungenau. Warum so schüchtern?

Apropos schüchtern: Wir Schweizer*innen gelten ja auch nicht gerade als stolze Schlampen. Leider. Drum schiele ich gelegentlich bewundernd in manche Teile der Schwulenszene. Für männerliebende Männer gibt es Apps, die vorwiegend für casual Sex genutzt werden. »Grindr« heißt die beliebteste. »To grind« heißt so viel wie »zerreiben« oder »wetzen«. »Tinder« heißt übrigens »Zunder«. Und wenn du einen »match« hast, hast du ein Zündhölzli. Schlaue Wortspiele, that’s my kink!