Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 befreiten Einheiten der 57. Armee der 3. Ukrainischen Front Graz. Graz wurde widerstandslos der Roten Armee übergeben und kam als letzte österreichische Landeshauptstadt unter alliierte Besatzung. Bis zum Zonentausch am 23./24. Juli 1945 war Graz sowjetisch besetzt, bevor die Briten die Verwaltung der gesamten Steiermark (zunächst noch bis auf das Ausseerland) übernahmen. Doch die kurze Phase der sowjetischen Besatzung hinterließ in der Bevölkerung tiefgreifende Spuren. Auf der Grundlage erstmals vertieft ausgewerteter Archivdokumente und eigens durchgeführter Oral-History-Interviews mit Personen, die als Kinder und Jugendliche diese dramatischen Nachkriegswochen erlebten, zeichnet Barbara Stelzl-Marx ein lebendiges Bild des Grazer Alltags unter dem Roten Stern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

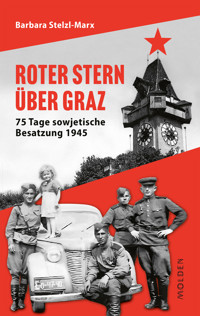

Barbara Stelzl-Marx

Roter Stern über Graz

75 Tage sowjetische Besatzung 1945

Inhalt

Vorwort

Woche 1

Mittwoch, 9. Mai 1945 „Und heute früh zwei Uhr kamen die Russen“

Donnerstag, 10. Mai 1945 „Braungrüne Uniformen gestalten das Straßenleben“

Freitag, 11. Mai 1945 „Zwecks Aufrechterhaltung des normalen Lebens der Stadt“

Samstag, 12. Mai 1945 „Abends Klavierspielen mit Offizieren“

Montag, 14. Mai 1945 „Dringend durchzuführende Aufträge des Stadtkommandanten“

Woche 2

Mittwoch, 16. Mai 1945 „Männer, die unser Vertrauen genießen“

Freitag, 18. Mai 1945 „Alle Stände vom Hauptplatz müssen verschwinden“

Sonntag, 20. Mai 1945 „Österreichs brennendste Probleme“

Dienstag, 22. Mai 1945 „Und damit hat es Erbsenpüree gegeben“

Woche 3

Samstag, 26. Mai 1945 „Ein Mordsrespekt vor dieser Kommissarin“

Woche 4

Mittwoch, 30. Mai 1945 „Dolmetscher für Russisch melden!“

Donnerstag, 31. Mai 1945 „Russische Soldaten schaffen die gesamten Werkzeuge weg“

Freitag, 1. Juni 1945 „Einquartierungen melden!“

Samstag, 2. Juni 1945 „Die russischen Soldaten sind schon sehr stark betrunken“

Sonntag, 4. Juni 1945 „Die Schule fängt an!“

Woche 5

Mittwoch, 6. Juni 1945 „Aus Scham bisher keine Anzeige erstattet“

Donnerstag, 7. Juni 1945 „Auf die Uhren waren sie ganz narrisch“

Samstag, 9. Juni 1945 „Säuberung der Polizei! Säuberung im Gerichtswesen!“

Dienstag, 12. Juni 1945 „Der hat Angst gehabt, dass was vergiftet ist“

Woche 6

Mittwoch, 13. Juni 1945 „Die meisten leben von der Hand in den Mund“

Donnerstag, 15. Juni 1945 „Geholt wurde ich meistens um Mitternacht zum Verhör“

Woche 7

Mittwoch 20. Juni 1945 „Es gab ja kein anderes Medium außer Kino und Theater“

Samstag, 23. Juni 1945 „Tod dem Faschismus!“

Montag, 25. Juni 1945 „Die Bevölkerung bittet um Schutz und Hilfe“

Woche 8

Freitag, 29. Juni 1945 „Die neue Zeitung soll reichhaltig und ausbaufähig sein“

Samstag, 30. Juni 1945 „Einfacher Mann sucht dringend Bettplatz“

Montag, 2. Juli 1945 „Fort mit dem nazistischen Namensschutt!“

Woche 9

Mittwoch, 4. Juli 1945 „Wir haben immer drei Stempel gebraucht“

Freitag, 6. Juli 1945 „Man war jahrelang das Gesindel, das ausländische“

Montag, 9. Juli 1945 „Für die Abhilfe eines Notstandes“

Dienstag, 10. Juli 1945 „Die Russen waren bei Weitem besser als die Engländer“

Woche 10

Sonntag, 15. Juli 1945 „Ausgesprochen faschistisches Gift“

„Dienstag, 17. Juli 1945 „‚Parikmacher‘ heißt auf Russisch ‚Friseur‘“

Woche 11

Montag, 23. Juli 1945 „Und dann sind sie weg“

Anhang

Anmerkungen

Abkürzungsverzeichnis

Quellenverzeichnis

Archive

Bildquellen

Oral-History-Interviews

Literaturverzeichnis

Personenregister

Über die Autorin

Impressum

Vorwort

„Wer wird uns besetzen? Russen glaube ich nicht“, vermerkt Hanns Hermann Gießauf noch am 8. Mai 1945 in seinem Tagebuch. Am nächsten Tag fügt der Grazer hinzu: „Und heute früh zwei Uhr kamen die Russen. In endlosen Kolonnen von Wagen, Autos und gummibereiften Kanonen.“1 Diese Nacht, als Einheiten der 57. Armee der 3. Ukrainischen Front die steirische Landeshauptstadt vom NS-Regime befreiten und ohne Widerstand unter ihre Kontrolle brachten, markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Graz. Die einstige „Stadt der Volkserhebung“ kommt für insgesamt elf Wochen unter sowjetische Besatzung, zum Schrecken eines Großteils der Bevölkerung, die mit den Briten gerechnet hatte. Einheiten der 8. „British Army“ übernehmen erst im Zuge des Zonentausches am 23./24. Juli 1945 die Verwaltung der gesamten Steiermark. Doch diese kurze Phase hinterließ tiefgreifende Spuren: 75 Tage Roter Stern über Graz.

Der vorliegende Band ist vor dem Hintergrund des Gedenkjahres anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges entstanden. Auf der Grundlage erstmals vertiefend ausgewerteter Archivdokumente, Zeitungsartikel und eigens durchgeführter Interviews mit 80 Personen, die als Kinder und Jugendliche diese dramatischen Nachkriegswochen erlebten, widmet er sich dem Grazer Alltag in diesem kompakten Zeitraum. Die tageweise Anordnung der einzelnen Kapitel, denen jeweils ein Typoskript einer Polizeimeldung vorangestellt ist, liefert ein Kalendarium sozialer, infrastruktureller, politischer, kultureller sowie persönlicher Herausforderungen und Veränderungen. Sie spiegeln den Ausnahmezustand wider, in dem sich alle Menschen während dieser ersten Nachkriegswochen befanden.

Als erzählerisches Sachbuch konzipiert, zieht sich die Perspektive von Johanna Herzog, der Dolmetscherin des sowjetischen Stadtkommandanten, als roter Faden durch den gesamten Text. Sie soll als Identifikationsfigur einen möglichst unmittelbaren, lebendigen und vielschichtigen Einblick in den Alltag unter dem Roten Stern erlauben, gleichsam aus einer Sicht „von unten“. Zitierte O-Töne von Interviewpartnerinnen und -partnern, die sich mit einem zeitlichen Abstand von beinahe acht Jahrzehnten zurückerinnern, Zeitungsartikel und Ego-Dokumente untermauern diesen Zugang. Zur stärkeren Sichtbarmachung der Historizität und Authentizität wird bei zeitgenössischen Dokumenten daher auch einheitlich die alte Schreibweise herangezogen.

Während die Person von „Frau Herzog“, wie sie in den entsprechenden Unterlagen genannt wird, durch Archivquellen belegt ist, konnten – zumindest bisher – keine weiteren Informationen über sie in Erfahrung gebracht werden. So wird man als Leserin beziehungsweise Leser gleichsam in ein anderes, ein weitestgehend fiktives Leben an dieser Schnittstelle zwischen österreichischen Behörden und der Roten Armee hineinkatapultiert, das Raum für eigene Assoziationen lässt. Sollten weitere Angaben zu dieser Dolmetscherin des sowjetischen Stadtkommandanten von Graz ans Tageslicht kommen, wäre ich für einen Hinweis sehr verbunden.

***

Für das Zustandekommen dieses Buches gilt es, mehrfach Dank zu sagen: Zunächst Michael A. Grossmann, dem Abteilungsleiter des Kulturamtes der Stadt Graz, der mich zu dieser Mikrostudie über Graz unter dem Roten Stern inspirierte und sie von Anfang an unterstützte. Das daraus resultierende mehrjährige Forschungsprojekt und die nun vorliegende Publikation wurden vom Kulturamt der Stadt Graz unter dem politischen Referenten Stadtrat Günter Riegler, vom Amt der Bürgermeisterin der Stadt Graz unter Bürgermeisterin Elke Kahr, der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Steiermark unter Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, dem Büro von Altlandeshauptmann Christopher Drexler sowie dem Zukunftsfonds der Republik Österreich unter Generalsekretärin Anita Dumfahrt sowie Kuratoriumsvorsitzendem Herwig Hösele gefördert.

Matthias Opis, Geschäftsführer und Leiter der Verlagsgruppe Styria, nahm die Publikation nicht nur in den Molden Verlag auf, sondern ermutigte mich dazu, diese als erzählerisches Sachbuch zu verfassen. Arnold Klaffenböck danke ich für sein genaues wie umsichtiges Lektorat, Laura Hein und Roman Jahn von Roman Bold & Black für Umschlaggestaltung und Satz.

Die Recherchen zu diesem Thema wurden am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung (BIK) in Graz in Kooperation mit dem Institut für Geschichte der Universität Graz durchgeführt. Sie fußten insbesondere auf den langjährigen Forschungen von beziehungsweise unter Stefan Karner, dem Gründer und ehemaligen Leiter des BIK, wodurch eine Fülle an Unterlagen etwa aus ehemals sowjetischen Archiven herangezogen werden konnte. Harald Knoll stand mir stets für inhaltliche Details und Abfragen aus der Datenbank zu österreichischen Zivilverurteilten in der UdSSR zur Seite.

Die Koordination des aktuellen Forschungsprojektes übernahm Martina Schneid, die nicht nur den Überblick über sämtliche Interviews sowie die dazugehörende Datenbank bewahrte und Auswertungen durchführte, sondern auch selbst einen Großteil des eingangs erwähnten Tagebuches transkribierte. Vertiefende Archivrecherchen führten Lena Wallner und Annalena Zingl durch. Letztere stellte zudem auf der Suche nach Illustrationen eine wertvolle Hilfe dar. Mathias Egger erstellte das Personenregister im Anhang. Für die Durchsicht und Ergänzung des Abkürzungsverzeichnisses im Zusammenhang mit polizeilichen Begriffen danke ich Joachim Steinkellner und Gernot Sattler vom Österreichischen Innenministerium, für die Ergänzungen von Vornamen Peter Schintler vom Grazer Stadtarchiv.

Ein Herzstück des Bandes bilden die 80 Oral-History-Interviews mit Personen, die als Kinder oder Jugendliche das Kriegsende 1945 und die anschließende sowjetische Besatzungszeit in Graz miterlebt hatten. Einige waren zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits an die hundert Jahre alt. Ich danke allen, die bereit waren, ihre persönlichen Erinnerungen im Rahmen dieses Projektes zu teilen, und nachvollziehbar machten, wie sehr manche der Kriegsfolgen bis heute nachwirken.

Die Interviews führten in erster Linie Katharina Dolesch, Alexander Karnowschek und Alexandra Riemer durch, ergänzt von Martina Schneid sowie Nadjeschda Stoffers. Michael Fleck unterstützte die Transkriptionen und Katarina Grković, die als Praktikantin der Andrássy Universität Budapest am BIK tätig war, nahm die Beschlagwortung vor. Peter Presinger stellte zudem ein Interview mit einem ehemaligen sowjetischen Besatzungssoldaten, der nach Kriegsende in Graz stationiert war, zur Verfügung, das von Ženja Nazaruk transkribiert wurde.

Den Archiven, durch deren Unterstützung zentrale Dokumente und weitere Interviews herangezogen werden konnten, sei an dieser Stelle gedankt: Gernot Obersteiner, Direktor, und Elisabeth Schöggl-Ernst, Bereichsleiterin des Steiermärkischen Landesarchives, Michaela Tasotti, Betreuerin des Oral-History-Archivs des Instituts für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte der Universität Graz, sowie Wolfram Dornik, Leiter des Stadtarchivs Graz und der Sammlung Graz Museum, der mich auf das Tagebuch von Gießauf hinwies, das hiermit erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Weiters allen Institutionen, die – wie die Multimedialen Sammlungen des Universalmuseums Joanneum unter Bettina Habsburg-Lothringen – Abbildungen bereitstellten.

Besonders herzlich danke ich meiner Familie, allen voran meinem Mann Michael, der mir stets den Rücken gestärkt und so weit als möglich freigehalten hat, meinem Sohn Valentin für sein großes Interesse – neben Flugzeugen – auch an zeithistorischen Themen, und meiner Mutter, die, geboren 1945, nicht nur heuer einen besonderen Geburtstag feiert, sondern mir durch ihre Erzählungen einen besonders unmittelbaren Einblick in die Nachkriegszeit gewährte.

75 Tage Roter Stern über Graz – „Das bringt man nicht mehr raus, das hat man ein Leben lang“, betont einer unserer Interviewpartner.2

Barbara Stelzl-Marx Graz, im Jänner 2025

Mittwoch, 9. Mai 1945

„Und heute früh zwei Uhr kamen die Russen“3

Gegen zwei Uhr in der Nacht wacht Johanna Herzog plötzlich auf. Ein Geklapper, das immer näher kommt und immer lauter wird, hat sie geweckt. Halb verschlafen überlegt die junge Grazerin zunächst, ob sie nur schlecht geträumt hat und weiterschlafen soll. Doch plötzlich ist ihr klar, was dies für ein Geräusch ist. Sie stürzt ans Fenster und blickt auf die überraschenderweise beleuchtete Straße hinunter: Sie sind da! Die „Russen“ sind da! Nicht die Briten, auf die wohl die meisten gehofft hatten, sondern die „Russen“, wie die Soldaten der Roten Armee umgangssprachlich genannt werden. „Und die Russen, die ersten Russen, die gekommen sind, sind mit Pferd und Anhänger, mit Pferdeanhängern, gekommen. Nicht […] das motorisierte russische Militär ist gekommen, sondern die Kavallerie, mit Pferd und Wagen“.4 „Und da war ein langer Zug, man hat nur dunkle Uniformen gesehen“, erinnert sich der 1941 geborene Peter Kahlen.5 Das hört gar nicht mehr auf, denkt sich Johanna Herzog. Es kommt ihr vor wie eine Ewigkeit, als sie die langen Reihen beobachtet, die „mit Ross, mit den Pferden, mit den Anhängern, mit dem Fuhrwerk“ in die Stadt hineinfahren.6 Rund 20 Panzer sind über die im Nordwesten von Graz gelegene Riesstraße „heruntergerattert“, danach „tausende und abertausende Pferdewagen. Planenwagerl“, weiß Franz Ha.7

Der Krieg ist aus! Dieser schrecklichste aller Kriege ist endlich aus! Nun sind die Befreier beziehungsweise die Besatzer auch in ihrer Heimatstadt eingetroffen. Schnell zieht sich Johanna Herzog an, dann weckt sie ihre Mutter und Tochter im Nebenzimmer. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Lange schauen sie auf die Kolonnen von berittenen Soldaten in ihren unbekannten, braungrünen Uniformen, die Kappen sitzen, soweit es zu erkennen ist, schief auf den Köpfen der Männer, und zwischen den Pferden holpern immer wieder Fuhrwerke in unregelmäßigen Abständen über die verstaubte, von Schutt gesäumte Straße. Auf den Gefährten hocken vier oder mehr bewaffnete Rotarmisten. Sie sehen müde, im wahrsten Sinne des Wortes abgekämpft aus und sind gleichzeitig auf der Hut. Einzelne Kavalleristen galoppieren an den schier endlosen Pferdefuhrwerkkolonnen vorbei.8 In diesem Moment ahnt Johanna Herzog noch nicht, dass die kommenden elf Wochen die prägendsten in ihrem Leben werden sollten: 75 Tage unter dem Roten Stern.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 befreien und besetzen sowjetische Truppen Graz. Tagsüber marschieren immer mehr Einheiten durch die Straßen der steirischen Landeshauptstadt, wie hier am Kaiser-Franz-Josef-Kai.

Was sie auch nicht nur ansatzweise weiß: Jene Männer – und ganz vereinzelt auch Frauen –, die unter ihrem Fenster vorbeiziehen, gehören zur 57. Armee der 3. Ukrainischen Front unter Marschall Fedor Tolbuchin, der Wien am 13. April 1945 befreit beziehungsweise „eingenommen“ hat.9 Seit Anfang April besetzten Rotarmisten die Oststeiermark, standen etwa auf der Höhe Semmering – Fürstenfeld – Feldbach und Radkersburg, befanden sich also noch nicht unmittelbar vor der steirischen Landeshauptstadt und warteten das Kriegsende ab. Aufgrund vertraulicher Informationen, die dann doch nicht so vertraulich waren, rechnete die Bevölkerung bis zum Schluss mit dem Einmarsch britischer Truppen. Diese wurden allerdings länger als geplant in Oberitalien aufgehalten.10 „Wer wird uns besetzen? Russen glaube ich nicht“, schreibt der Grazer Hanns Hermann Gießauf noch am 8. Mai in sein Tagebuch. Am nächsten Tag fügt er hinzu: „Und heute früh zwei Uhr kamen die Russen. In endlosen Kolonnen von Wagen, Autos und gummibereiften Kanonen. Mariatroster Straße in der Früh […] und dann den ganzen Tag hindurch.“11

Langsam beginnt es zu dämmern. Johanna Herzog trinkt vorsichtig eine Tasse kalten Ersatzkaffee aus gerösteten Eicheln und überlegt, was sie jetzt tun soll. „Scheußlich schmeckt er!“, denkt sie sich, während sie das bittere Getränk langsam schluckt.12 Ihr fallen die Worte des neuen, provisorischen Landeshauptmannes Reinhard Machold von den Sozialdemokraten ein, die er am Vorabend in seiner ersten Rundfunkansprache an die steirische Bevölkerung gerichtet hat: „Ein furchtbarer Krieg ist beendet. Eine ungemein schwere Zeit liegt hinter uns, und eine nicht minder schwere Zeit liegt vor uns.“ Und weiter: „Die für die Landesverwaltung verantwortlichen Männer sind abgetreten. Ich bitte euch dringend, tragt jetzt aus freien Stücken euren Teil dazu bei, damit kein Chaos entsteht, in dem auch noch das Letzte, was den gequälten Menschen übriggeblieben ist, untergeht.“13

Die ersten sowjetischen Truppen am Grazer Lendkai am 9. Mai 1945.

Dabei waren schon die letzten Wochen und Monate alles andere als geordnet. Johanna Herzog denkt an die Kolonnen von Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern, die sich durch Graz geschleppt haben, oder an die Luftangriffe, die vielen Stunden in Luftschutzkellern, und wie sie es etwa am Ostermontag, dem 2. April, gerade noch in letzter Sekunde in den Schloßberg mit seinen mehr als sechs Kilometer langen, verwinkelten, modrig riechenden Stollen schaffte.14 Bei diesem größten Einzelangriff gegen Südösterreich warfen US-amerikanische Flieger 3013 Bomben auf die Stadt ab. Eine von Johanna Herzogs Schulfreundinnen fand sich unter den beinahe hundert Toten. Graz bot ein Bild, „das viele an der Zukunft dieser Stadt zweifeln ließ“.15 Nun erwarten die Menschen neue Herausforderungen, sicherlich auch lebensbedrohliche Gefahren und eventuell chaotische Verhältnisse.

Vom Rücktritt des Gauleiters und Reichsstatthalters Sigfried Uiberreither hat Frau Herzog bereits gestern, am 8. Mai, zu Mittag im Rundfunk gehört. Auch, dass Gauhauptmann Armin Dadieu, dem er die Macht übertragen hatte, seine Amtsgewalt widerstandslos an Mitglieder der im Untergrund gebildeten Parteien übergeben hat. In deren Händen liegen nun die Regierungsgeschäfte für das Land Steiermark. Ein Großteil der Wehrmachtstruppen war bereits am 7. Mai aus der „Stadt der Volkserhebung“ abgezogen.16 Johanna Herzog weiß, dass es sich nur mehr um wenige Stunden handeln kann, bis der Krieg aus ist. Wie sich dies jedoch im Detail abspielen soll, scheint weniger klar.

Erst später, durch ihre neue Tätigkeit im Rathaus, erfährt sie, dass schon am Abend des 8. Mai ein sowjetisches Vorkommando in Graz eingetroffen war. Ein Kriegsgefangener mit weißer Fahne begleitete einen sowjetischen Offizier und die Handvoll Soldaten zu einer Polizeiwachstube. Unter Polizeischutz erreichten sie das Polizeipräsidium, wo sie mit Alois Rosenwirth, dem von Machold neu ernannten Polizeipräsidenten von Graz, und anschließend auch mit dem Landeshauptmann selbst sowie Mitgliedern der Landesregierung zusammentrafen. Dabei besprachen sie die genauen Routen, auf denen die Rote Armee in Graz einmarschieren sollte. Die Sowjets rechneten nicht damit, dass ihnen die Stadt kampflos in die Hände fallen würde. Vor allem wollten sie wissen, ob feindliches Militär anwesend war und Minen gelegt oder Brücken gesprengt worden seien. Die ersten sowjetischen Panzer erreichen schließlich um zwei Uhr in der Früh und somit nach Inkrafttreten des Waffenstillstandes den Hauptplatz. Graz wird tatsächlich widerstandslos der Roten Armee übergeben und gerät als letzte österreichische Landeshauptstadt unter alliierte Besatzung.17

Dies markiert den Beginn einer neuen Ära, der Rote Stern ist über Graz aufgegangen. Doch die meisten Menschen schlafen zu jenem Zeitpunkt noch. Als sie erwachen, ist die Stadt eine andere. Die Eltern der zehnjährigen Lorelei Pfungen ziehen am Morgen die Rollos hoch und schreien auf, „weil die ganze Straße voll mit russischen Soldaten [ist]. Wie die Ameisen, wie die Ameisen und Panzer! Dann sind sie ins Haus gekommen und haben wir innerhalb von ein paar Stunden die Wohnung verlassen müssen“, beschreibt die Grazerin ihre ersten Eindrücke von der Roten Armee.18 Auch Peter Kahlen erinnert sich: „Zwei Stunden später sind sie bei uns in den Hof eingefahren und haben das Parterre requiriert, bis auf zwei Zimmer.“19 Wie sich herausstellen sollte, nimmt der sowjetische Geheimdienst, die GPU, bei seiner Familie Quartier, zum Glück, denn es sind „offensichtlich etwas gebildetere Soldaten.“20

Teilweise dauert es, bis sich die Neuigkeiten herumsprechen. Als die Eltern von Robert Engele am frühen Vormittag mit der Straßenbahn fahren, sehen sie den ersten Rotarmisten: „Die Straßenbahn war gerammelt voll. An einer Haltestelle drängt sich ein Mann herein, in einer seltsamen Uniform, mit einem Fahrrad am Rücken, also so geschultert. Und die Leute wollten nicht mehr Platz machen und er hat immer gerufen: ‚Davaj, davaj!‘ Und mein Vater schlägt die Hände zusammen und sagt: ‚Das ist ja Russisch, die Russen sind da!‘ Weil die Erwartungshaltung war ja allgemein, die Engländer kommen hierher. Und die Leute haben sich irgendwie gefreut und gedacht, na ja, das ist noch das Harmlosere, aber die Russen – der Krug geht an uns vorüber. Und dann waren die Russen da! Meine Eltern sind ausgestiegen und sofort nach Hause gegangen, haben die Rollos heruntergelassen, das waren so Holzrollos, die jetzt noch immer da sind. Die Sorge war groß.“21 Auch Gertraud Gugel verweist indirekt auf die Folgen der nationalsozialistischen Propaganda und die Vorurteile unter der Bevölkerung gegenüber den sowjetischen Soldaten: „Vor den Russen hat man Angst gehabt, vor den Engländern eigentlich nicht.“22 Josef L. meint dazu: „Die Angst vor den Russen war schon groß. Obwohl sie vielleicht gar nicht berechtigt war.“23

„Die ersten Russen auf der Mariatrosterstraße“ betitelt Hanns Hermann Gießauf eine Seite mit mehreren Fotos und einem sowjetischen Stempel in seinem Tagebuch.

Bald sind die Rotarmisten nicht mehr zu übersehen. Sie dringen in die Privatsphäre ein, beziehen Quartier, requirieren Lebensmittel, Futter für die Pferde und Fahrzeuge. Bald sind sie im öffentlichen Raum omnipräsent, wenn auch nicht so überproportional wie in so manchen kleineren Ortschaften. In Rechnitz etwa waren erheblich mehr Sowjets untergebracht, als Österreicher dort leben.24 „Es war eigentlich ein gewohntes Bild, nur daß aber statt – wie noch am Vortrage die Deutschen – die Russen fuhren und ritten“, notiert Hanns Hermann Gießauf in seinem Tagebuch.25 An Straßenkreuzungen wie am Leonhardplatz regeln sowjetische Soldatinnen den Verkehr, „mit so Fahnen, die einen in die Elisabethstraße, die anderen in die Leonhardstraße, die anderen in die Schanzelgasse. Damit die Stadt möglichst rasch besetzt ist“, erinnert sich Franz Ha. „Wir haben sie ‚Flintenweib‘ genannt.“26 Parallel dazu beginnen erste Plünderungen und Vergewaltigungen.

Johanna Herzog ist sich sicher, dass sie ihre Russischkenntnisse schon bald gut brauchen kann.

Donnerstag, 10. Mai 1945

Niederschrift

Garagenmeister [der Grazer Verkehrsgesellschaft] Ludwig Juchart gibt an:

Gestern am 9.5.1945 erschienen in der Obushalle schon vor 7 h. zwei russische Offiziere, dann wieder zwei Offiziere mit 4–5 Mann und dies wiederholte sich im Laufe des Tages 5 Mal. Sie besichtigten den Betrieb. Bei jeder Besichtigung nahmen sie mit, was sie brauchten. Und zwar: Öl, Benzin, Reifen [handschriftlich ergänzt: 10 Stück], Luftschläuche [handschriftlich ergänzt: 10 Stück], das Fahrrad des Karl Uitz, das Motorrad des Reistenhofer, ebenso alle brauchbaren Batterien. Bis jetzt haben wir auf diese Weise ungefähr 100 l Öl und 100 l Benzin verloren. Die Menge der übrigen mitgenommenen Gegenstände kann mangels Aufschreibungen, die bei den Angriffen verloren gegangen sind, nicht festgestellt werden.

Gestern Nachmittag kam eine Kommission mit einem weiblichen Dolmetsch und wollte feststellen, warum die Wagen nicht fahren. Ich erklärte ihnen, daß sie auf Treibgas umgestellt sind und daß der eine Diesel-Omnibus ein gebrochenes Differenzial hat. Auch erklärte ich ihnen, warum der Umbau auf Benzin derzeit nicht durchgeführt werden kann.

Graz, am 10. Mai 1945

Von mir: [Unterschrift]27

„Braungrüne Uniformen gestalten das Straßenleben“28

Johanna Herzog erschrickt, als es an der Eingangstür zu ihrem Haus klopft. Ob dies die „Russen“ sind, die in ihre Wohnung eindringen wollen? Vorsichtig späht sie durch einen Spalt im Vorhang. Erleichtert stellt sie fest, dass ihr Nachbar gekommen ist, mit einer Zeitung unterm Arm. Schnell überfliegt sie die Titelseite: „Braungrüne Uniformen gestalten das Straßenleben. Russische Truppen haben Mittwoch früh Graz besetzt. Den Anordnungen des Besatzungskommandos ist unbedingt Folge zu leisten“, lautet die Überschrift. Karl Kubinzky, geboren 1940, erinnert sich: „Am 10. Mai, am 9. war es schon zu spät, hat dann die Kleine Zeitung geschrieben, so ungefähr: ‚Junge Männer in grünbraunen Uniformen beherrschen das Stadtbild‘. Das war die Rote Armee – und die Welt war eine andere.“29

Gleich darunter steht die Bekanntmachung von Sicherheitskommissär Alois Rosenwirth: „In die Stadt Graz sind heute Nacht die russischen Truppen einmarschiert. Der provisorischen Landesregierung wurde vom Besatzungskommando vollste Disziplin zugesichert, es ist aber auch notwendig, daß jedermann sich den gegebenen Anordnungen fügt und kein wie immer gearteter Anlaß zu Mißhelligkeiten gegeben wird. Das normale Leben hat seinen Gang zu nehmen. Die Geschäfte sind offen zu halten. Die Betriebe haben zu arbeiten.“30

Nach diesen grundlegenden Bestimmungen geht der frischgebackene Polizei- und Sicherheitsdirektor in der steirischen Landeshauptstadt, der in der NS-Zeit mehrmals inhaftiert gewesen und Anfang April 1945 aus der Haft entkommen war, auf die zwei – anscheinend dringlichsten – Anliegen der Roten Armee ein: den Umgang mit Alkohol und Waffen: „Auf Anordnung des Besatzungskommandos ist es strengstens verboten, geistige Getränke auszuschenken oder zu verkaufen. Dies gilt ausnahmslos, d. h. sowohl der einheimischen Bevölkerung und den zurückflutenden Truppen als auch den Besatzungstruppen gegenüber. Waffen jeder Art (Gewehre, Pistolen, Revolver, Maschinenwaffen, Stich- und Hiebwaffen) sind den Besatzungstruppen (Kommandantur im Hotel Wiesler) oder an ein Polizeirevier abzugeben. Rosenwirth. Sicherheitskommissär“.31

Weiters erfährt die Grazer Bevölkerung, dass „heute an den Anschlagsäulen und Anschlagwänden der Stadt Graz Befehle des sowjetrussischen Ortskommandanten (Stadtkommandanten) von Graz erscheinen.“ Besonders hervorgehoben wird, „daß die liberale Wirtschaftsordnung aufrecht bleibt (also keine Verstaatlichung), daß jedoch selbstverständlich die Abgabe von bisher kartenpflichtigen Waren weiter an die Abgabe der Karten gebunden bleibt.“ Und: „Es entfällt also in Hinkunft die Verdunkelung.“32

Alois Rosenwirth, der 1923 erstmals in den steirischen Landtag einzog, aufgrund seiner militärischen Erfahrung den Republikanischen Schutzbund in der Steiermark leitete und 1934 verhaftet wurde, ahnt, dass – erneut – herausfordernde Zeiten auf ihn zukommen. „Der Kommandant der Polizei oder dessen Stellvertreter haben sofort beim Stadtkommandanten zu erscheinen“, heißt es unmissverständlich im Durchführungsbefehl Nr. 2 des Stadtkommandanten Žukov, der dem Fünfzigjährigen umgehend übermittelt wird. An erster Stelle stehen jedoch „Dolmetscher (Dolmetscherinnen) russisch – deutsch, […] die gemeinsam mit Polizei und Bürgermeisteramt beschafft werden“. Immerhin verlangt der Stadtkommandant erst an dritter Stelle, dass um „20 Uhr abends […] Aufräumer (Aufräumerinnen) für den Stadtkommandanten stellig zu machen“ sind, und weiters: „Die beiden in der Stadt anwesenden Redakteure haben sich unverzüglich beim Stadtkommandanten einzufinden.“33

Rosenwirth, der bereits mit 18 Jahren freiwillig der k. u. k. Armee beigetreten war, macht sich umgehend auf den Weg. Er braucht nicht lange zu überlegen, wer nun in Graz das Sagen hat. Und von den unterschiedlichen Polizeikommandos trudeln erste Meldungen über Plünderungen und Requirierungen seitens der Roten Armee ein, zunächst ausschließlich von Mitarbeitern der Grazer Verkehrsgesellschaft. Doch dies würde sich rasch ändern, ist der Polizeichef überzeugt. „Bei jeder Besichtigung nahmen sie mit, was sie brauchten“, meldete soeben ein Garagenmeister. Die Menge der mitgenommenen Gegenstände“ könne gar nicht festgestellt werden.34 Moissej Jampolskij, der als Hauptmann der Roten Armee in Graz stationiert war, erzählt, wie er in eine Schuhfabrik, die für die Wehrmacht produziert hatte, kam: „Schuhe, Stiefel. Wir dachten nach und beschlossen, das ist alles, wie wir es nennen, ‚Kriegsmaterial‘. Dann haben wir es genommen – ‚zabrali‘ – wozu wir dies brauchten, weiß ich nicht, aber ‚Kriegsmaterial‘ muss man nehmen. ‚Zabrali‘.“35

„‚Saprale‘ lernten wir schon in der ersten Nacht kennen“, schreibt Gießauf in sein Tagebuch. „Zabrali“ – wörtlich „weggenommen“ – wird zu einem Synonym für die Plünderungen und findet mit „Zappzarapp“ – dem Ausruf, wenn man etwas mit einer unauffälligen Bewegung an sich nimmt, etwas, das einem eigentlich nicht gehört – über die Besatzungssoldaten sogar Eingang in die deutsche Sprache.36 Gießauf vermerkt in phonetischer Schreibweise auch die weiteren zentralen Begriffe, die er für die Kommunikation mit den in seiner Villa seit gestern einquartierten Besatzungssoldaten benötigt: „Sbasiva“ für „Danke“ und „Bauschaulste polschi nie wosmi“ – „Bitte nimm nicht mehr“. Um elf Uhr kommt ein Nachbar zu ihm und fragt, „ob ich weiß, daß meine Garage offen [ist] und geplündert wird. Also ohne langen Kommentar, einfache Tatbestandsaufnahme: Alle Koffer weg. […] Mir ist es furchtbar, daß es so viel anvertrautes Gut erwischt hat, obwohl von mir auch genug wegkam. Ich habe sofort mit dem Major, dem Leutnant und dem Kommissar gesprochen. Ergebnis: es ist eben weg, nur es waren andere …“37

Johanna Herzog bietet ihrem Nachbarn Eichelkaffee an und gibt ihm die Zeitung zurück. Sie beschließt, sich frühestens morgen auf die Straße zu wagen. Der direkte Kontakt mit den Rotarmisten würde noch früh genug zustande kommen.

Freitag, 11. Mai 1945

[handschriftlich: 2. Pol. Revier Paulustorgasse]

Niederschrift

Josef Baumann, Fahrer der G.V.G., wohnhaft Richard-Wagnergasse 1, Parterre, gibt an:

Am Freitag, dem 11. Mai 1945, kam ich um 19 h. 30 nachhause, wo mir meine Frau sogleich mitteilte, daß die Wohnung von russischen Soldaten geplündert worden sei. Es fehlen mir: 1 fast neuer Wintermantel, ein Männeranzug, eine Weckeruhr und 1 Paar Stiefel. Außerdem wurden Lebensmittel und Wäsche davongetragen, worüber ich einen genauen Bestand noch nicht angeben kann.

Im Haus Nr. 3 nebenan hat sich vor meiner Anwesenheit zwischen russischen Soldaten und Zivilisten eine Eifersuchtsszene wegen zweier dort wohnender Mädchen dort abgespielt, wobei zwei russische Soldaten erschossen und einer verletzt worden sei. Daraufhin wurden beide Häuser nach Waffen von den russischen Soldaten untersucht und geplündert.

Graz, am 11. Mai 1945

Vor mir: [Unterschrift]38

„Zwecks Aufrechterhaltung des normalen Lebens der Stadt“39

„72 Stunden ohne Schlaf! Es ist aber auch kein neuer Vorfall passiert, die Offiziere, außerdem eine Armbinde und der an die Türe geheftete Quartiersbeweis scheinen doch etwas zu wirken; außerdem weiß die Mannschaft schon Bescheid (leider bißl zu spät), da ich ja oft mit den Offizieren auf der Straße spreche und hoffe, daß das Bergschlößl tabu ist“, notiert Hanns Hermann Gießauf am elften Mai in seinem Tagebuch. Und weiters unter Verweis auf seine 1921 geborene Tochter Doris40: „Gestern fand Dorli schon die erste Laus auf dem Gästebettzeug – wir machen schon Fortschritte.“41

Auch die kommende Nacht wird nicht viel Schlaf bringen: „Meine Herren Gäste erklärten nämlich um zwölf Uhr fröhlich, daß sie auf zwei Stunden zur Frau weggehen (Zwei Stunden! Ja, die Russen!!) Na, da muß ich doch jetzt noch eine Viertel Stunde warten, um die hereinzulassen oder wahrscheinlich draufkommen, daß zwei Stunden zu wenig präliminiert waren. Jedenfalls schreib ich auch diese Nacht ab, so daß ich bis morgen 96 Stunden nicht zur Ruhe gekommen bin.“42

Johanna Herzog hat nun ebenfalls schon die dritte Nacht so gut wie nicht geschlafen und kaum gegessen. An diesem Freitagvormittag verlässt die fünfunddreißigjährige Grazerin zum ersten Mal seit Kriegsende ihre Wohnung. Es ist ein warmer Tag, die Sonne scheint ihr ins Gesicht, als sie durch die Straßen des Bezirkes Ries geht. Sie trifft eine Nachbarin, die eine Ausgabe der „Kleinen Zeitung“ in der Hand hält und aufgeregt erzählt, sie müsse sich umgehend als Reichsdeutsche bei der zuständigen Ortskommandantur registrieren lassen. Wenigstens werde sie als einfaches Mitglied der NSDAP von der Roten Armee nicht verfolgt, wenn sie sich den Rotarmisten gegenüber loyal verhalte. Was würde das denn bedeuten? Die Frau hält Johanna Herzog das Titelblatt unter die Nase. Sie liest die ersten beiden Befehle des „sowjetrussischen Ortskommandanten von Graz“ an die „Gesamtbevölkerung der Stadt“ und überlegt, welche Auswirkungen diese haben würden.43 „Befehl 1 und 2 für Graz sind heraussen!“44

„Zwecks Aufrechterhaltung des normalen Lebens und der Ordnung des Weichbildes der Stadt befehle ich: 1. Alle Gewalt ist in meiner Person konzentriert als dem Repräsentanten des Oberkommandos der Roten Armee. Die Anordnungen des Ortskommandanten der Roten Armee sind für die Bevölkerung bindend und haben Gesetzeskraft. 2. Alle Gesetze, die nach dem 13. März 1938 erlassen wurden, werden aufgehoben. Die Funktionen der zivilen Gewalt wird der von mir ernannte Bürgermeister ausüben.“45

Der sowjetische Stadtkommandant von Graz, Oberstleutnant Chabarov, regelt in den Durchführungsbefehlen Nr. 1 und 2 die Aufrechterhaltung des normalen Lebens und der Ordnung in Graz.

Vom ersten Tag an prägen sowjetische Soldaten das Erscheinungsbild von Graz.

Johanna Herzog ist neugierig, wen Oberstleutnant Chabarov, der als Ortskommandant unter dem Befehl Nr. 1 steht, wohl als neuen Bürgermeister ihrer Heimatstadt ernannt haben könnte. Dass Julius Kaspar, der mit dem „Anschluss“ Österreichs am 12. März 1938 zuerst kommissarischer Leiter der Stadtregierung und ab 1939 Oberbürgermeister von Graz geworden war, am 8. Mai zur Mittagszeit die Stadtverwaltung an Engelbert Rückl als Bürgermeister und Eduard Speck als Stellvertreter übergeben hat, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dies sei ohne Widerstand des NSDAP-Mitgliedes und SS-Standartenführers, der 1940 Graz als „judenfrei“ erklärt hatte, über die Bühne gegangen, wird sie etwas später hören. Auch die NSDAP-Gauleitung im Landhaus und der NS-Gauverlag in der Stempfergasse wurden daraufhin von einigen Kommunisten sowie Widerstandskämpfern besetzt. Zu diesem Zeitpunkt brannten gerade die meterhoch gestapelten Akten der Gauleitung im Hof des Landhauses.46

Die Nachbarin scheint Frau Herzogs Gedanken erraten zu haben: Neuer Bürgermeister ist der bereits schwerkranke Professor Engelbert Rückl, ein steirischer Sozialdemokrat, der von 1924 bis zu seiner Internierung im Anhaltelager Wöllersdorf 1934 Vizebürgermeister und Finanzstadtrat von Graz gewesen war.47 Ob sie schon gehört habe, was mit Julius Kaspar passiert sei? Johanna Herzog verneint. Die Nachbarin ist eindeutig besser informiert als sie. Der ehemalige Bürgermeister ist am 9. Mai auf seiner Flucht in St. Veit bei Graz von unbekannten Tätern erschossen worden, erzählt sie mit einer Mischung aus Erschütterung und Sensationsgier.48

Rasch liest Johanna Herzog die weiteren Punkte des Befehls Nr. 1: Handels- und Industrieunternehmen haben ihre Tätigkeit fortzusetzen, alle Kliniken und Krankenhäuser sind sofort wieder in Betrieb zu setzen, der Handel mit allen Lebensmitteln und Massenbedarfsartikeln wird für frei erklärt, wobei bisher kartenpflichtige Waren auch weiterhin über Karten zu beziehen sind, nicht nur Waffen, sondern auch Rundfunksendeapparate müssen abgegeben oder gemeldet werden und der zivile Personen- und Wagenverkehr ist von 7 bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestattet. Ziemlich eindeutig ist vermerkt, was bei Verstößen passiert: „Die Nichtdurchführung auch nur eines Punktes dieses Befehls wird als eine gegen die Rote Armee gerichtete Handlung angesehen. Die schuldigen Personen sowie diejenigen, die ihnen hierbei Vorschub leisten oder sie beherbergen, werden nach Kriegsrecht bestraft.“49

Ob sie ihren Volksempfänger abgeben oder melden müsse? Ersteres wäre ein großer Verlust, geht es der jungen Grazerin durch den Kopf, ehe sie noch einen Blick auf den Befehl Nr. 2 wirft. Neben der Meldung von Wehrmachtssoldaten und -offizieren sind darin vor allem Maßnahmen, die der „von mir ernannte Bürgermeister und die von ihm bestimmten Beamten“ durchzuführen haben, aufgelistet: Räumungsarbeiten, Erhaltung eines guten Zustandes von Straßen, Brücken und Flussübersetzungen, ferner die Einrichtung von Feuerwehrkommandos, die „gegen feindliche Luftangriffe Splittergräben, Bunker und Luftschutzkeller zu errichten“ haben. Und weiters: „Der Betrieb von Gastwirtschaften, Restaurants, Kabaretts, Kasinos, Theatern, Lichtspielen und anderen Unterhaltungsstätten ist von 7 bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestattet.“50 Anscheinend will die Rote Armee möglichst bald zu einem „normalen“ Alltag zurückkehren.

In diesem Moment fährt ein mit Teppichen beladener Lastkraftwagen bei ihr vorbei.51 Johanna Herzog möchte die Zeitung schon zurückgeben, als ihr Blick noch auf eine kleine Rubrik des Bürgermeisteramtes unter dem Titel „Grazer, Achtung! Wichtige Mitteilungen zur strengen Darnachachtung“ fällt: „Dolmetscher für Russisch melden!“, steht darin fett gedruckt: „Alle Personen, die der deutschen und russischen Sprache mächtig sind, haben sich im Polizeipräsidium, Zimmer 31, zu melden.“52 Ob sie diesem Aufruf Folge leisten müsse? Rasch verabschiedet sie sich von ihrer Nachbarin und geht zum nächsten Lebensmittelgeschäft, das tatsächlich geöffnet ist und vor dem sich bereits eine lange Schlange gebildet hat.

Samstag, 12. Mai 1945

3. Pol. Revier, Schanzelgasse

Niederschrift

Der Maschinist Franz Kohlhauser gibt an:

Ich wohne Wegenergasse 21. Im selben Hause wohnt meine Enkelin Anna Jesenko, deren Mann gefallen ist und die mit ihren 3 Kindern nach Schladming evakuiert ist. Diese Wohnung ist also unbenützt. Seit 3 Nächten wohnen dort russische Soldaten, die bis nach 24 Uhr musizieren und tanzen, so daß kein Mensch im Hause schlafen kann. Aus dieser Wohnung haben sie die Kleider meiner Enkelin weggeschafft. Ob sonst noch etwas fehlt, weiß ich nicht.

In meiner Wohnung waren sie bereits 5 Mal und haben alles durchsucht. Mitgenommen haben sie 2 schöne Taschenmesser, ein Rasiermesser, 80 Zigaretten und 30 Zigarren, sowie eine Taschenlampe.

Graz, am 12. Mai 1945

Vor mir: [Unterschrift]53

„Abends Klavierspielen mit Offizieren“54

Wieder eine Nacht, in der Johanna Herzog schlecht geschlafen hat. Immer wieder ist Lärm aus einer Wohnung ein paar Häuser weiter zu ihr gedrungen und hat sie geweckt. Seit drei Nächten wohnen dort russische Soldaten, die bis weit nach Mitternacht musizieren und tanzen. Wie lange wird das noch so weitergehen?55 Auch Polizei- und Sicherheitsdirektor Alois Rosenwirth, der gerade von einer weiteren Besprechung beim Stadtkommandanten zurück ins Polizeipräsidium in der Paulustorgasse 8 kommt, ist langsam am Ende seiner Kräfte. Es steht zwar das Wochenende – das erste nach Kriegsende – vor der Tür, doch hat er soeben eine ganze Liste von dringenden Aufträgen erhalten. Rosenwirth holt den Major der Schutzpolizei Pichler zu sich und bespricht mit ihm die Lage. Ein besonders dringendes Anliegen beziehungsweise eher ein Auftrag der Sowjets ist die Beseitigung der Panzersperren im Stadtgebiet und die anschließende Reinigung der Straßen. Bereits am nächsten und am übernächsten Tag, so die Bitte an den verantwortlichen Schriftleiter der Grazer Volkszeitung Dr. Franz Ircher, möge daher „in beiden Grazer Tageszeitungen“ eine diesbezügliche Einschaltung erscheinen, was dieser „zuverläßlichst veranlassen wolle“.56

Die männliche Bevölkerung vom 16. bis zum 57. Lebensjahr wird darin aufgefordert, sich ab Samstag, dem 12. Mai, 7 Uhr früh, an den Sammelplätzen mehrerer Baufirmen wie dem Kaiser-Franz-Josef-Kai bei der Schloßbergbahn einzufinden, möglichst mit eigenen Schaufeln. Als Arbeitszeit wird täglich 7 bis 12 und 14 bis 19.45 Uhr angegeben. Ausgenommen sind „lebenswichtige Betriebe, insbesondere Betriebe der Ernährung, Stadtverwaltung, Städtische Betriebe, Fuhrwerksbetriebe und Ärzte“. Die Zeit drängt, denn die Panzersperren haben bereits am Montag, dem 13. Mai, um 19.30 Uhr entfernt zu sein.57 Hanns Hermann Gießauf notiert dazu am 12. Mai in seinem Tagebuch: „Ausgehverbot verschärft. 20–5 h Früh (früher 22). Sperren kommen weg!“58

Ein Bote bringt das Schreiben umgehend in die Redaktion in der Stempfergasse 7, woraufhin die Anordnung sowohl in der zur „Grazer antifaschistischen Volkszeitung“ mutierten ehemaligen NS-Gauzeitung „Tagespost“59 als auch in der „Kleinen Zeitung“ am Samstag erscheint.60 „Tagespost aus – Volkszeitung Nachfolgerin – Die ‚Kleine‘ läuft normal weiter“, beschreibt Gießauf die aktuelle Lage der Grazer Presse.61 Am selben Tag wird mit den Arbeiten begonnen – etwas zögerlich, denn am Sonntag muss nachgeschärft werden: „Die Bewohner jener Straßenzüge, in denen sich Panzersperren befinden, sind für die restlose Beseitigung dieser Sperren verantwortlich. Daran haben sich auch die oben angeführten Bewohner jener Straßenzüge zu beteiligen, in deren Gebiet sich keine Sperren befinden.“ Und: „Für den vollzähligen Einsatz der männlichen Hausbewohner sind die Hausbesitzer, Hausverwalter und Hausbesorger persönlich verantwortlich.“62

Mit der sowjetischen Besatzung gehen auch die Uhren anders: So wird laut Befehl des Ortskommandanten wieder die mitteleuropäische Zeit eingeführt, was die Aufhebung der Sommerzeit bedeutet: „Es sind daher in der Nacht vom Samstag, den 12., auf Sonntag, den 13. Mai, um 24 Uhr die Uhren um eine Stunde zurückzustellen (also auf 23 Uhr)“, lautet die entsprechende Veröffentlichung.63 Dazu vermerkt Hanns Hermann Gießauf, der vielseitig musisch begabt und unter anderem ein ausgezeichneter Pianist war, am 12. Mai in seinem Tagebuch:64 „Heute Nacht 24 h wieder zurück zur mitteleuropäischen Zeit, d. i. um 24 h wieder normal 23 h.“ Und fügt hinzu: „Abends Klavierspielen mit Offizieren. Leutnant begeistert von österreichischem Walzer – Ziegeunerbaron [!] verlangt. Etc. Gegen 2 Uhr ins Bett, alle.“65 Und im Zusammenhang mit der sprichwörtlichen Uhrenliebe der einquartierten Armeeangehörigen notiert Gießauf: „Der Kommissar hatte eine solche Freude, daß er und der Major heute Nacht sofort mit einem großen Federmesser das Werk zu bearbeiten begannen, was sich die sicher sehr gute Uhr nicht gefallen ließ und stehen blieb. Unter Mords Gelächter gab man mir die Uhr: ‚Schi schtett schon!‘“66

Blick auf das Grazer Rathaus durch die halb verbarrikadierte Sackstraße.

Als der Polizeipräsident seine Uhr umstellt, hofft er, dass sie ihm noch länger erhalten bleibt. Denn seit dem ersten Tag der Befreiung und Besetzung von Graz trudeln die entsprechenden Anzeigen in den einzelnen Polizeirevieren ein. Etwa jene eines Fahrers der Grazer Verkehrsgesellschaft, der am 9. Mai zu den ersten Grazern gehört, die diese Erfahrung machen: „Als ich gestern Früh um ca. ¼ 6 h. vom Hilmteich gegen Maria-Trost [gehe], um meinen Dienst in der Remise IV anzutreten, werde ich bei der Wäscherei Wagner von einem russischen Soldaten angehalten. In meiner Begleitung befanden sich noch zwei Angestellte der G.V.G. von der technischen Abteilung, und da nahm der Soldat diesen beiden Uhren ab, dann kam er zu mir und nahm auch mir meine Uhr weg. Es war eine Silber Uhr mit Kette. Es war eine Schweizer Uhr.“67 Kurz überlegt Rosenwirth, ob er nicht seine Taschenuhr, immerhin ein Erbstück seines Großvaters, in ein sicheres Versteck bringen solle. Doch dann nimmt er Abstand davon. Er braucht die Uhr für die diversen Termine. Und schließlich ist er der Polizeipräsident.

Johanna Herzog hat ihre Armbanduhr jedoch gut eingewickelt in der Dose mit Sterzmehl verstaut.

Montag, 14. Mai 1945

Bericht!

Torwart Karl Pockorny, wohnhaft Graz, Reininghausstraße 36, gibt an:

Am Samstag, den 12. Mai 1945, kam ich um 19 Uhr in meine Wohnung, fand die Wohnungstüre aufgebrochen, ebenso auch die Kästen und Läden und es fehlten mir

1 Taschenuhr

3 Männeranzüge

1 Straßenbahnerhose – und Bluse

1 kurzer Rock,

ca. 4–5 Garnituren Leibwäsche und Küchengeräte. Die Möbel wurden zerschlagen.

Die Hausleute sagten mir, daß die Russen die Wohnung geplündert hätten.

Graz, am 14. Mai 1945

Vor mir: [Unterschrift]68

„Dringend durchzuführende Aufträge des Stadtkommandanten“69

„Grazer Ereignisse hier nicht mehr detailliert, ebenso politische Ereignisse. Es bleibt nicht die Zeit dazu – da ich mir vorkomme wie ein Jagdhund. […] Heute früh Abfahrt unserer Offiziere in der Frühe ohne Abschied etc. Roschitz ausgeräumt! Worte die ich lange nicht vergessen werde: Frau! Reifen! Klutscha [Schlüssel] […]. Vom Kommissar bekam ich gestern 2 Pakete Pfeifentabak, weil ich ihm eine Uhr um 300 S verschaffte! (von Gretl)“, schreibt Hanns Hermann Gießauf an diesem Montag, dem 14. Mai 1945 in sein Tagebuch. Und: „Ich habe gegeben, was ich konnte, aber es geht eben alles zu Ende. Auch die Nerven. Heute sind alle Frauen wieder zu Raindl – mir war es für sie doch nicht ganz geheuer. Heute bin ich ganz allein!“70

Im Bürgermeisteramt hat sich um acht Uhr eine Runde von rund einem Dutzend Herren versammelt, die sich bis auf Weiteres hier täglich einzufinden haben. Wenigstens hat er dank der Zeitumstellung eine Stunde länger schlafen können, geht es Oberphysikus Dr. Hermann Pessl durch den Kopf. Wie er – sehr kurzfristig – gestern erfahren hat, dienen diese allmorgendlichen Besprechungen jener „präsumptiven Amtsleiter“71 der „Entgegennahme von allfälligen dringend durchzuführenden Aufträgen des Stadtkommandanten der Roten Armee“. Außerdem erhielt Pessl die Mitteilung, er müsse „auch außerdienstlich jederzeit erreichbar sein“ und habe anzugeben, „wo und wie er erreichbar ist“.72

Der Oberphysikus blickt in die Runde. „Wie die zwölf Apostel“, denkt er sich. Er kennt beinahe jeden der Herren, manche besser, manche weniger gut: Verwaltungsdirektor Dr. Karl Emanuel Scholz, Dr. Egon Zimmer, den Leiter des Personalamtes, Dr. Julius Steiner für die Stadtwerke, der anscheinend auch als Verbindungsmann zum Schlacht- und Wirtschaftshof eingeladen wurde, ein ihm unbekannter Kollege für die Pfandleihanstalt, Dr. Ernst Holzer für die Kämmerei, also die Finanzabteilung, Baudirektor Dr. Josef Heidinger mit seinem Kollegen Baudirektor Ing. Hermann Leonardo, Oberbaurat Dipl.-Ing. Franz Dampfhofer und sein Kollege Oberbaurat Dipl.-Ing. Robert Schreiber, Oberinspektor Karl Musil und Heinrich Scagnetti von der Liegenschaftsverwaltung sowie Schulrat Felix Hack für die Schulverwaltung.73

Dass Hack dabei ist, freut ihn. Wenn sie sich das nächste Mal zum Tarockieren treffen – entweder beim Schulrat in der Elisabethstraße 81 oder bei ihm zu Hause in der Bergmanngasse 3 –, haben sie sicherlich mehr als genügend Gesprächsstoff. Er ist gespannt, welche Neuigkeiten es gibt und welche Aufgaben auf ihn zukommen. Das Gemurmel im Raum verstummt, als der Bürgermeister sich räuspert und die Sitzung eröffnet. Nach seiner Begrüßung und dem Dank, dass beinahe alle der sehr kurzfristigen Einladung gefolgt sind, berichtet er über die vom Stadtkommandanten gestern erhaltenen Anordnungen beziehungsweise Informationen. Hier fällt ein neuer Name: „Der Stadtkommandant heißt Tartur“, sei ihm mitgeteilt worden.74 „Oje, nomen est omen“, denkt der Oberphysikus, „das klingt nach einer ziemlichen Tortur.“

Der nächste Punkt betrifft schon wieder die Zeitrechnung: „Wenn vom Stadtkommandanten zur Durchführung eines Auftrages bzw. Befehles eine Zeitangabe erfolgt, ist darunter die Moskauer Zeit zu verstehen, das ist jene Zeit, die 2 Stunden gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit voraus ist, sodaß bei der Umrechnung auf die Mitteleuropäische Zeit von der angegebenen Zeit 2 Stunden abzuziehen sind. Demnach ist 16 Uhr Moskauer Zeit – 14 Uhr Mitteleuropäische Zeit oder 10 Uhr vormittags Moskauer Zeit 8 Uhr Mitteleuropäische Zeit.“75

Besonders wichtig sei dem Stadtkommandanten die Ernährungslage in Graz, führt der Bürgermeister weiter aus. So wird ein schriftlicher Bericht an General Kopsal als dem Bevollmächtigten für alle Wirtschaftsfragen verlangt, der den Bedarf der Stadt „unter Zugrundelegung einer Einwohnerzahl von 200.000 Personen an Brot, Fleisch, Fett, Milch, Kartoffeln, Zucker und Salz nach der derzeit geltenden Rationsmenge“ darlegt. Nur beim Brot ist eine Tagesration von 300 Gramm anzunehmen. Darin sind auch Angaben zu den aktuellen Vorräten zu enthalten. Und: „Der Bericht ist General Kopsal per Adresse Unterer Plattenweg, Plattenvilla Nr. 18 Tel. 17–27, vorzulegen.“76

Bei der Nennung der Adresse zuckt Hermann Pessl zusammen. Er war dort schon mehrmals auf Besuch – eine schöne Villa mit einem ruhigen Garten. Nun werden die Besitzer etwas zusammenrücken müssen, wenn sie überhaupt noch hier wohnen können oder wollen. Und ihr Hab und Gut wird sicherlich nicht ungeschoren davonkommen. So notiert auch Hanns Hermann Gießauf an diesem sommerlich heißen 14. Mai in seinem Tagebuch: „Eine neue Welle! 3 und 4 Mann mit Maschinenpistolen requirieren: Unser armer Boden!“ Weiters: „Koffer sind futsch, ebenso Veiths Tagebett und Tagbettmatratzen. Angriffe in ca. 7–8 Wellen.“ Und: „In der Nacht Schießereien, Frauenschreien.“77

Sowjetische Soldaten und Offiziere, wie diese beiden auf dem Grazer Hauptplatz, sind in den ersten elf Wochen nach Kriegsende im Stadtbild omnipräsent.

Außerdem dürfen Angehörige der Roten Armee keine Lebensmittel kaufen. Es sind daher eigene Verbotstafeln bei den Lebensmittelgeschäften anzubringen, wobei General Kopsal den Text dafür bereits diktiert hat, fasst Bürgermeister Engelbert Rückl das Gespräch am Sonntag weiter zusammen. Auch solle das Ernährungsamt für den General einen Vorschlag ausarbeiten, wie die Karte der nächsten Kartenperiode auszusehen habe. Denn: „Mit den vorhandenen Vorräten an Lebensmitteln muß äußerste Sparsamkeit geübt werden, da mit Importen aus anderen Ländern auf gar keinen Fall gerechnet werden kann.“78 Dafür stellt der Kommandant dem Bürgermeisteramt zehn Lastautos für „lebenswichtige Transporte“ zur Verfügung, die von sowjetischen Soldaten mit einer Begleitperson von der Gemeinde gefahren werden. In erster Linie dienen jene Fahrzeuge dem „Transport von Mehl, Brot, Fleisch, Milch und Gemüse, vorläufig jedoch nicht für Kohle“.79

Bemerkenswert findet Dr. Pessl auch die Anordnung seitens der Kommandantur, „raschestens eine große Schneider- und Schusterwerkstätte zu organisieren. Alle Schneider und Schuster von Graz werden verpflichtet, in dieser Werkstätte, die nur für die Rote Armee zu arbeiten hat, zu arbeiten.“ Beide Großwerkstätten, so die Vorgabe, sollen möglichst zentral gelegen sein. Das Material würden sie von der Roten Armee erhalten, die Bezahlung würde zu den aktuell üblichen Preisen erfolgen, nämlich „in Schillingen, ausgegeben von der Obersten Alliierten Militärbehörde […]. Der Kurs ist ungefähr: 1 solcher Schilling ist gleich RM [Reichsmark] 1.–.“80