9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

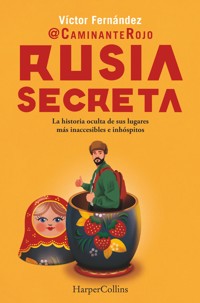

Rusia es uno de los países que más secretos guarda de nuestro planeta. Víctor Fernández, el Caminante Rojo, uno de los youtubers, con cientos de miles de seguidores, que mejor conoce esta zona del mundo, nos revela los misterios que esconden las regiones más inaccesibles de Rusia y la antigua Unión Soviética. Desde el mítico Transiberiano hasta las entrañas más desconocidas del desastre de Chernobyl, pasando por Norilsk —la ciudad de hielo y metal—, o Abjasia, la Costa Azul soviética, estas páginas se adentran en las historias y curiosidades más desconocidas que dan vida a estas inmensas tierras. Además, un recorrido único, en primera persona, por el Estado más hermético y aislado del mundo, Corea del Norte, que dejará impactado al lector. Un libro para explorar territorios inhóspitos, en el que descubrirás a sus gentes, sus costumbres y sus más grandes enigmas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización

de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www.harpercollinsiberica.com

Rusia secreta. La historia oculta de sus lugares más inaccesibles e inhóspitos

© 2025, Víctor Fernández Ramírez

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total oparcial en cualquier formato o soporte.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, quedaexpresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

Arte de cubierta: José David Morales

ISBN: 9788410643284

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Dedicatoria

Prólogo

1. Abjasia. La Costa Azul soviética

UNA PERLA PERDIDA EN EL MAR NEGRO

VIAJE A UN PAÍS NO RECONOCIDO

UNA REPÚBLICA EN LA ENCRUCIJADA

LA DACHA PREFERIDA DE STALIN

NOVI AFON.UNA CUEVA QUE SE ASOMA AL ABISMO

SUJUMI, CIUDAD DE CONTRASTES

UN PAÍS NO APTO PARA PRINCIPIANTES

2. Norilsk. Ciudad de hielo y metal

MÁS ALLÁ DEL ÁRTICO

LA CIUDAD DE HIELO Y METAL

UN ENCLAVE ESTRATÉGICO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA DURANTE LA GUERRA FRÍA

3. El otro Chernóbil. La Zona de Exclusión bielorrusa

LA CATÁSTROFE OLVIDADA

VIAJE AL LUGAR EN EL QUE CAMBIÓ EL MUNDO

4. Transiberiano. El sueño del zar

EL TREN INFINITO:130 ESTACIONES,7 DÍAS,9.288 KILÓMETROS

5. El Cáucaso. El corazón salvaje de Rusia

KISLOVODSK, UN BALNEARIO A LOS PIES DEL ELBRÚS

KABARDIA-BALKARIA.EL LATIDO DEL CÁUCASO RUSO

VIAJE A LO INHÓSPITO: LAS MONTAÑAS OSETIAS

LA ESCUELA NÚMERO UNO DE BESLÁN: LA PEOR TRAGEDIA DE RUSIA

LA NECRÓPOLIS DE DARGAVS

OSETIOS, HEREDEROS DE UNA HISTORIA CARGADA DE GUERRA Y VALOR

INGUSETIA.UN PASEO POR LA TIERRA MEDIA

CHECHENIA, TIERRA DE GUERRA Y ESPERANZA

6. Vorkutá. El oro negro del Ártico

HACIA LAS PROFUNDIDADES DEL ÁRTICO

EL PODER INDUSTRIAL SOVIÉTICO

VORKUTÁ, CIUDAD FANTASMA

7. Corea del Norte. Ecos de un reino hermético

RUMBO AL PAÍS MÁS ENIGMÁTICO DEL PLANETA

DESTINO:ZONA DESMILITARIZADA DE COREA

VIAJE A LOS MONTES SAGRADOS DE COREA DEL NORTE

PIONYANG.LA CIUDAD QUE SIEMPRE VIGILA

Agradecimientos

Dedicatoria

A mi familia y a todos aquellos que me han apoyado en el camino.

Prólogo

Cuando me preguntan cómo surgió el proyecto Caminante Rojo, lo primero que me viene a la mente es un momento muy específico que nunca he contado en público. Si no recuerdo mal, fue a finales de octubre de 2021 en Moscú.

Ahí estaba yo, sentado en un escritorio de la Oficina de Turismo de la Embajada de España, situada en la sexta planta de un edificio de oficinas en la céntrica plaza Pushkin, cerca de la Plaza Roja y a escasos 100 metros del mítico café Pushkin, un café del que guardo un especial recuerdo de mi primera visita a Moscú y que se conserva como en los tiempos del afamado poeta de pobladas patillas y cabello rizado. Me encontraba haciendo un examen para analista de mercado en la Embajada de España. Optaba, entre otras cosas, a un salario de casi 5.000 euros netos al mes, contrato indefinido, facilidades fiscales, horario cómodo sin muchas horas extras… Sin duda un soplo de aire fresco y de estabilidad para mí y mi familia.

Durante casi dos años había trabajado en la Oficina de Turismo de la Embajada de España en Moscú, donde se ofertaba la plaza, y a mi contrato le quedaba un mes. Cumplía todos los requisitos para obtener el puesto: aptitudes, experiencia, dominio de idiomas y del sector y entendimiento de la cultura en los mercados que se iban a trabajar. Sin embargo, en ese momento que te comento tuve la corazonada de que no iba a obtener el puesto, de que no era para mí.

Fue tras terminar la prueba de idioma inglés, de la que no quedé del todo satisfecho en la presentación y, aun teniendo posibilidades de mejorarla fuera del tiempo reglamentario, es decir, haciendo «trampas» de las que nadie se enteraría, elegí no hacerlo. En realidad, entonces pensé: si me lo dan, genial, he luchado dignamente por la plaza, dejaré de lado por un tiempo el proyecto del canal de YouTube para concentrarme en lo que representa: estabilidad, dinero, etc. Y, si no me lo dan, me espera un apasionante camino por recorrer, una incógnita, salir de la zona de confort, de la estabilidad de un trabajo fijo, en definitiva, afrontar lo desconocido. Sea lo que sea, el destino decidirá. Por aquellos tiempos, compaginaba el trabajo de la Oficina de Turismo con doblajes de películas y ya había comenzado a publicar mis primeros dos o tres vídeos en el canal, aunque nada serio y sin repercusión alguna.

A los pocos días se resolvió el proceso de selección y no obtuve el puesto. Quedé segundo, prácticamente empatado con el primero, de un total de veinte. Recuerdo el día en el que me llamó la directora de la oficina para comunicármelo; llegué a casa bastante alicaído, incluso con una sensación de haber fallado a mi familia y a mí mismo. Sentía una mezcla de rabia y tristeza, acrecentada por los rumores de que la persona que lo había conseguido venía recomendada por un pez gordo y poco podía hacer.

Es curioso, cuando quedé para comer con la directora, una vez finalizado mi contrato, me dijo que ella no me veía en ese puesto no por falta de aptitudes, sino porque pensaba que el trabajo a mí me quedaba pequeño. Y eso que me conocía desde hacía apenas dos meses, pues había relevado a mi jefe justo al comenzar el proceso de selección. ¿Cómo era posible que viera y dijera eso sin apenas conocerme?, me pregunté en aquel momento. Fuera para consolarme o fuera porque lo sentía de verdad, yo opinaba que merecía la plaza más que nadie y quería ser el que decidiera si me quedaba pequeña o no. Creo que ella en su interior también, aunque optó por no dármela debido a presiones externas, según me insinuó. De todas formas, en la otra cara de la moneda existía la posibilidad de que el proceso hubiera sido dirigido por mi antiguo jefe, con el que había trabajado durante casi dos años y tenía una buena relación. Para él yo era el candidato óptimo, y estoy seguro de que me hubiera asignado el puesto por delante de los demás. Tampoco era una opción que me agradara tanto porque la misma sombra de enchufe que planeaba sobre la persona que quedó delante de mí planearía sobre mi cabeza. Para que lo sepas, querido lector, durante mi experiencia trabajando en el sector exterior español, pude notar que muchas veces se dan estos tratos de favor entre conocidos para la asignación de puestos de trabajo en las embajadas.

En fin, dos o tres días después de que se resolviera el puesto de analista, esa sensación de tristeza se había desvanecido y, al poco tiempo, dejaba la oficina de manera definitiva al acabarse mi contrato. Comenzaba entonces, sin yo saberlo, el camino que habría de recorrer como el Caminante Rojo.

Con algunos ahorros que había reunido con la intención de viajar por las antiguas repúblicas soviéticas, me lancé a la aventura con el objetivo de retratar las gentes y lugares de los que la mayoría de nosotros apenas habíamos oído hablar. Yo el primero. Tras pasar las Navidades de 2021 en España rodeado de familia y amigos, en enero de 2022 volví a Rusia, me compré una cámara de acción Sony de segunda mano que había visto a otros youtubers y comencé a grabar más en serio. Después de bañarme en el hielo moscovita a –8°C y de comer platos típicos rusos, algo que los más fieles seguidores saben que disfruto haciendo, y sé que ellos conmigo —¡a vuestra salud!—, me compré unos billetes de avión a Sochi, pues deseaba cruzar al territorio no reconocido de Abjasia. Allí grabé uno de los vídeos más icónicos del canal, Galina bañándose en una tubería soviética, el cual pasaría desapercibido durante once meses con apenas dos mil o tres mil vistas hasta que se hizo viral y superó en pocas semanas el millón. Cosas del algoritmo de YouTube.

Al poco de volver de Abjasia, en febrero de 2022, el conflicto en Ucrania tumbó todos mis planes y, por segunda vez en menos de tres meses, sufría el segundo revés. Con todo Occidente en contra de Rusia y las sanciones más importantes de las últimas décadas acorralando al país que me había acogido y que quería recorrer, tocaba hacer de nuevo un parón en el proyecto. Mientras escribo estas líneas, a mitad de 2024, el conflicto dura ya más de dos años y, más o menos, se ha ido normalizando, pero los primeros momentos en 2022 los recuerdo como de caos y confusión global. Por como lo trataban los medios daba la sensación de que la guerra nuclear mundial era inminente.

Estuve entonces unos meses entre Rusia y España, aprovechando que, un año atrás, me había salido un trabajo en una gran productora de traductor y actor de voz al español para películas rusas, el cual me permitía trabajar desde un pequeño estudio casero que me apañé y que viajaba conmigo en la maleta. Lo que comenzó como una prueba temporal para ganar un sobresueldo y dar rienda suelta al actor que llevo dentro se convirtió aquel año en mi principal sustento, pues el canal no comenzaría a monetizar hasta octubre de 2022, y no recuperaría la inversión en gastos hasta octubre de 2023. ¡Un largo camino, sin duda!

Esos meses que estuve en España sin grabar no paraba de darle vueltas a los deseos que tenía de continuar con el proyecto del canal, y me sentía algo desubicado. Toda mi familia me repetía que no volviera, que me quedara en España y buscara trabajo, que ir a Rusia era peligroso y que dejara «lo de los vídeos» porque no era el momento. Pasé unas semanas ofuscado, sin querer hacer nada, desmotivado por no poder continuar con el plan de viaje y con mi proyecto. Aunque en aquella ocasión había cedido a las presiones familiares para quedarme en España hasta que la cosa se calmara, dentro de mí el sueño que se había forjado meses atrás entre Google Maps y documentales noventeros resonaba en mi corazón y mantenía la chispa de la aventura. Decidí seguir ese eco, continuar con el camino y, paso a paso, fui retomando mi travesía por las vastas tierras de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. No era un capricho, al menos yo no lo sentía así. Se trataba más bien de demostrarme a mí mismo lo que era capaz de hacer con confianza, actitud y constancia, y venciendo los obstáculos del camino. De esa manera, en el verano de 2022, estaba de nuevo en Rusia grabando por el Cáucaso una serie de vídeos que, en otoño de ese mismo año, darían el primer y tan necesario impulso al canal, siendo el primero de ellos el del paseo por las calles de Grozni, Chechenia, ataviado y acicalado cual checheno. Una vez que conseguí este primer hito, dar a conocer el canal y que algunos vídeos fueran virales, mi familia ha estado conmigo en todo momento, ayudándome tanto en los buenos momentos como en los difíciles, y sigue siendo de gran ayuda y soporte para todas estas aventuras. Sin ella, el canal nunca hubiera sido posible.

Para mí, viajar no significa cambiar solo de ubicación geográfica, sino también impregnarse de la cultura y de la historia del lugar que visito, aunque sea de manera momentánea, hablar con los lugareños y comprender su forma de vida, sus inquietudes y preocupaciones, anécdotas, su humor, carácter…, retratar escenas cotidianas y mundanas que nos acercan como humanos y nos hacen olvidar las fronteras por unos instantes. En cada rincón inexplorado, en cada rostro desconocido, se esconde la posibilidad de un entendimiento más profundo, una conexión con la esencia misma de la humanidad. Es un intento constante de comprender, de sumergirme en las raíces de la diversidad cultural. Significa no solo admirar la arquitectura imponente de los lugares por los que paso, sino también escuchar las historias de aquellos que viven en ellos. Cada encuentro, cada conversación es una lección que amplía nuestra perspectiva y enriquece el alma y el espíritu.

Rusia, con su vastedad épica y su historia inabarcable, se convierte en el escenario perfecto para esta travesía. Desde las majestuosas cúpulas de la catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú hasta las imponentes montañas del Cáucaso, cada lugar cuenta una historia que se entrelaza con las páginas de la historia mundial. También con las repúblicas que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética, lugares donde el telón de acero se levantó para dar paso a la independencia, y donde las huellas del pasado aún se entrelazan con los sueños del futuro: Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, las repúblicas bálticas, del Cáucaso y de Asia Central, cada una con su propia narrativa, cada una esperando ser desentrañada más allá de las guías turísticas y de las crónicas oficiales.

Así que, querido lector, una vez conocida más en detalle la concatenación de eventos que me llevaron a emprender este camino, te invito a acompañarme en este viaje donde quizá encuentres la inspiración para crear el tuyo propio. Dejemos atrás los mapas convencionales y sumerjámonos en la exploración de un mundo lleno de matices y misterios. Descubramos juntos la magia que reside en cada rincón de Rusia y en las antiguas repúblicas soviéticas. Porque en la travesía, en la búsqueda de lo desconocido, encontraremos no solo destinos geográficos, sino también pedacitos de nosotros mismos que, de otra manera, permanecerían ocultos en el tejido del tiempo y del espacio a la espera de que les diéramos vida.

1. Abjasia. La Costa Azul soviética

Este fue sin lugar a equívocos el primer viaje importante del canal tanto por el destino como por el impacto que tuvo meses después en su crecimiento. Aunque había grabado antes más vídeos, se podría decir que fue entonces cuando debuté como Caminante Rojo. Fue una visita corta, de cuatro días, en la que tuve ocasión de conocer rápidamente este territorio de punta a punta y todos los contrastes de los que está repleto. Por una parte, tenemos ciudades turísticas con resorts muy bien acondicionados, playas, paseos marítimos, atracciones, restaurantes…, todo tipo de facilidades para el visitante. A grandes rasgos, esta parte de la que te hablo está situada en la mitad norte, según entras en Rusia desde el paso fronterizo de Sochi. La otra cara de la moneda la conforman las ciudades semiabandonadas, edificios tiroteados y fábricas destruidas que otrora fueron piezas fundamentales de la pujante industria soviética implantada en la zona.

Llegué en avión a mitad de enero de 2022 al aeropuerto de Sochi desde Moscú, a escasos 10 km de la frontera abjasia. Nada más salir del avión el aire húmedo tropical y el olor a mar inundan tus sentidos y suponen el primer gran contraste entre la gran metrópoli moscovita, con temperaturas bajo cero en aquel momento, y Abjasia, que fue considerada la Costa Azul soviética y la perla del turismo en el siglo pasado. Esa sensación se acrecentó aún más al otro lado de la cordillera, cuando crucé la frontera. Pero volvamos al momento de la llegada.

Una vez en el aeropuerto, lo primero que hice fue retirar rublos en un cajero, ya que, aunque la moneda que utilizan es el rublo ruso, me dijeron que era recomendable llevar todo en efectivo, pues, al sacar en cajeros en Abjasia con tarjeta emitida en Rusia, me cobrarían comisiones, incluso a la hora de pagar en hoteles y establecimientos.

Tras sacar el equivalente a 200 euros en rublos, fui al parking del aeropuerto, donde me estaba esperando el encargado del alquiler de coches. Recuerdo que todo fue bastante sencillo. Simplemente entregué mi carné de conducir español con mi pasaporte, tuve que pagar un suplemento por salir del territorio de la Federación Rusa, que no era excesivamente caro, y también una especie de seguro adicional que cubría cualquier daño en territorio abjasio. Según me había informado previamente, alquilar un coche era esencial, o en su defecto disponer de algún guía o una persona que lo tuviera y que te pudiera llevar, porque los servicios públicos de transporte prácticamente son inexistentes y la mejor manera de moverse es en coche privado o en taxi, bien sea particular o compartido.

Después de completar las formalidades correspondientes al alquiler, recuerdo al encargado de la empresa mencionar que tuviera cuidado con las carreteras y con la forma de conducir en Abjasia, ya que era peor que en Rusia. Los propios rusos, sobre todo cuando hablan de las regiones más remotas del Cáucaso, bromean con que las carreteras están en estado pésimo y la forma de conducir es bastante agresiva. No es el caso de Sochi o Adler, la ciudad adyacente, pues son ciudades modernas que no tienen nada que envidiar a otras grandes ciudades rusas, pero sí que me causaron impresión sus palabras. Me dije a mí mismo: «Madre mía, cómo tienen que ser las carreteras de Abjasia para que este chico me diga esto».

Si te soy sincero, tenía la sensación de que preparé el viaje bastante bien. Es decir, me había documentado sobre el lugar y organizado un itinerario para cada uno de los cuatro días. También había estudiado la zona y visto vídeos y documentales, así que podía hacerme una idea de lo que me esperaba. Pero, por otra parte, reconozco que iba con cierto punto de ingenuidad, quizá la habitual de los primeros viajes. Como he dicho antes, este era el primer viaje serio que hacía para el canal, y en cierto modo no sabía muy bien con qué me iba a encontrar.

Recuerdo que unos días antes de entrar a Abjasia leí en unos blogs de internet la experiencia, nada halagüeña, de tres viajeros rusos. Policías abjasios vestidos de paisano les habían dado el alto mientras hacían senderismo y visitaban lugares abandonados. Si mi memoria no me falla, eran dos chicos y una chica que estaban simplemente paseando y cuyo objetivo consistía en visitar lugares abandonados y acampar por las montañas, muy conocidas por su belleza natural, sus lagos, cascadas y cuevas. En este blog contaban que los policías de paisano les habían parado de manera indiscriminada, simplemente porque les apetecía, y les empezaron a hacer un interrogatorio muy duro. Querían saber qué hacían solos paseando por las montañas, cuáles eran sus intenciones… Ese tipo de preguntas. Mientras lo leía, cada vez me alarmaba más porque yo pensaba hacer lo mismo, con el aliciente de ir grabando con la cámara. Al final, a los chicos les descubrieron una botella de vodka y unas fotos comprometidas durante una fiesta en el teléfono, no sé si fumándose un porro o algo así. Lo que comenzó como un interrogatorio improvisado en mitad del bosque terminó a golpes por parte de los dos policías a los dos chicos, a los cuales dejaron tirados y magullados en mitad del camino. Los supuestos policías, una vez habían acabado con los chicos, se montaron en su coche, se dieron media vuelta y les dejaron abandonados.

Aparte de lo que supone un susto de estas características, su desamparo se vio si cabe acrecentado cuando acudieron a denunciar a la comisaría, donde apenas les ayudaron y, según describían, prácticamente se rieron de ellos. Y esta no fue la única historia de este tipo que pude leer en internet. Si bien es cierto que había ocurrido tres o cuatro años antes de que yo fuera, no dejaba de estar presente en mi cabeza cada día que estuve ahí. Al fin y al cabo, estás entrando sin contactos locales en un territorio que ha sido aislado prácticamente de toda la comunidad internacional, que ha sufrido una guerra civil horrorosa, sanciones económicas, escasez, pobreza…, y cuya seguridad jurídica y policial depende de lo bien que le caigas al policía o militar que te pare. En resumen, no es el mejor sitio del mundo para ir por tu cuenta investigando lugares abandonados de la época soviética fuera del circuito turístico habitual.

Antes de comenzar a entrar en detalles de mi viaje, me gustaría, querido lector, hacer una breve introducción a manera de contexto sobre la historia de Abjasia tanto antigua como contemporánea. Como siempre que tocamos temas históricos, depende de quién los cuente podrán tener un matiz u otro, y más en lugares como Abjasia, donde la diferencia entre los pueblos ha sido uno de los detonantes de su última guerra. Las versiones que escuché de los habitantes abjasios son, me atrevería a decir, diametralmente opuestas a las que sostienen sus vecinos georgianos, aunque, por supuesto, he encontrado excepciones.

UNA PERLA PERDIDA EN EL MAR NEGRO

Abjasia, también conocida como Apsny en idioma local, es una pequeña república en la costa del mar Negro, en el Cáucaso occidental. El pueblo abjasio es uno de los pueblos autóctonos y de los más antiguos de la región. Su territorio cubre una superficie de 8.600 kilómetros cuadrados, similar a la de la Comunidad de Madrid, y en ella habitan 250.000 residentes. La historia de Abjasia está marcada por las múltiples civilizaciones y culturas que han dejado su huella en la región del Cáucaso, desde griegos, romanos, persas, armenios, georgianos y bizantinos hasta mongoles, turcos otomanos y, más recientemente, rusos.

Región bisagra entre Oriente y Occidente, los arqueólogos estipulan que los primeros habitantes comenzaron a asentarse allá por el 10.000-8.000 a.C., cuando empezaron los flujos migratorios en dirección norte desde las civilizaciones que estaban establecidas en los grandes valles fértiles del Tigris y el Éufrates. La búsqueda de nuevas tierras que cultivar hizo que muchos de estos pueblos se asentasen en la misma cordillera y en los valles aledaños, ricos en suelos y manantiales propicios para el cultivo.

Si bien los primeros restos arqueológicos se remontan al Paleolítico, como herramientas de piedra y cerámicas que indican presencia de comunidades de cazadores-recolectores, es durante la Edad de Bronce (aproximadamente 2.000-1.000 a.C.) cuando se establecieron comunidades más desarrolladas, principalmente en la costa. Mención especial merecen los dólmenes encontrados en esta región del Cáucaso, piedras enormes que llegan a pesar más de 50 toneladas, que conforman pequeños habitáculos cuadrados, generalmente con un agujero circular en una de sus caras y alguna apertura a modo de ventana. Estos dólmenes se han encontrado no solo en lo que hoy es Abjasia, sino también al norte de la cordillera, y los arqueólogos aún no se ponen de acuerdo en cuál era el fin exacto de los mismos. Asimismo, esta época está marcada por la aparición de asentamientos fortificados, como el de Eshera, y el uso de metales en herramientas y armas. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar han revelado tumbas y artefactos que muestran una evolución en la sociedad, más compleja y jerarquizada que las precedentes.

Sin embargo, si hay un periodo dorado en la historia antigua y la mitología abjasia y del que están especialmente orgullosos los abjasios ese es el referente al reino de Cólquida, del cual Abjasia formó parte entre los siglos XIII y VI a.C. Este reino es famoso en la mitología griega por la historia de Jasón y los argonautas, quienes viajaron a Cólquida en busca del vellocino de oro, símbolo de poder y fortuna. Para la mitología griega esta leyenda no solo representaba una misión heroica, sino también el ideal de riqueza y prosperidad de tiempos pasados, y para los actuales habitantes de la región simboliza el valor de su tierra y su importancia en el mundo antiguo.

En el siglo VI a.C. los griegos comenzaron a establecer colonias comerciales a lo largo de la costa del mar Negro, incluida Abjasia. La ciudad de Dioscurias, actual Sujumi, se convirtió entonces en un importante centro de comercio y cultura que facilitaba el intercambio entre los griegos y las poblaciones locales. Esta influencia griega dejó una huella duradera en la cultura y la economía de la región, si bien para los propios griegos fue difícil clasificar étnicamente a las poblaciones que habitaban estas tierras, ya que muchos hablaban distintos idiomas, fruto del aislamiento producido por siglos de vida en las montañas.

Ya en el siglo I d.C. fue el Imperio romano el que extendió su influencia hasta la región del Cáucaso e incorporó Abjasia a sus dominios. Ciudades costeras como Dioscurias se convirtieron en puestos avanzados y la Pax Romana permitió un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Más tarde, tras la caída del imperio, Abjasia pasó a formar parte del Imperio bizantino, y durante los siglos IV al VII la región se convirtió en un importante bastión cristiano. Prueba de ello es que el cristianismo se propagó ampliamente y se construyeron numerosas iglesias y monasterios. Abjasia desarrolló entonces una cultura distintiva, influenciada tanto por Bizancio como por las tradiciones locales.

No fue hasta el siglo VIII cuando Abjasia emergió como reino independiente, después de que el rey León II de Abjasia se coronara en el año 780 y se estableciera así la dinastía abjasia. Bajo su gobierno el reino alcanzó su apogeo territorial y cultural, abarcando gran parte de la costa del mar Negro y el Cáucaso occidental. Durante los siglos IX y X, Abjasia disfrutó de una era dorada de prosperidad y desarrollo cultural. Su capital, Kutaisi, en la actual Georgia —aunque de iure Abjasia también sea Georgia—, se convirtió en un centro de aprendizaje y arte. La arquitectura religiosa floreció con la construcción de la catedral de Bedia y otros monumentos. Las invasiones en los siglos XIII y XIV de las hordas mongolas y después de los turcos devastaron las poblaciones que previamente habían florecido en la región y debilitaron el poder del reino abjasio.

Más tarde, en el siglo XVI, Abjasia cayó bajo el control del Imperio otomano, periodo durante el cual se propagó el islam, si bien el cristianismo mantuvo una presencia significativa. En palabras del historiador abjasio Stanislav Lakoba, actualmente el 80% de la población es cristiana ortodoxa y el 20% musulmana suní, pero el 100% es pagana. Esto se debe a que los abjasios conservaron sus raíces y creencias paganas centenarias, adaptando las religiones monoteístas mayoritarias a su credo, siempre y cuando no interfirieran en sus tradiciones. Estas creencias precristianas incluían dioses de la naturaleza, del hogar y de la caza. Un ejemplo es el dios Amiran, figura heroica similar a Prometeo que simboliza la lucha del hombre contra los dioses y la búsqueda del conocimiento. Asimismo, la mitología abjasia tiene un fuerte componente de culto a la naturaleza. Los bosques, montañas y ríos de Abjasia eran considerados sagrados, y se creía que estaban habitados por espíritus y deidades menores que debían ser respetados y venerados. Con la llegada de los griegos a la costa del mar Negro, se produjo un sincretismo entre las creencias griegas y las locales. Las ciudades coloniales, como Dioscurias (Sujumi), se convirtieron en centros donde se mezclaban las tradiciones mitológicas griegas y las caucásicas. Este sincretismo se reflejó en la arquitectura, la religión y la cultura de la región, creando una mezcla única de influencias que perduró a lo largo de los siglos. Hoy en día, y a raíz de la guerra con Georgia de 1992-1993, una pequeña parte de la población ha comenzado a profesar lo que se ha denominado por algunos autores como neopaganismo abjasio.

El dominio otomano duró hasta el siglo XIX, cuando el Imperio ruso comenzó a expandirse hacia el sur y utilizó la región como base desde donde atacar al potente y resistente Imperio circasiano. Decenas de miles de abjasios, al igual que otros pueblos circasianos, fueron expulsados de sus tierras a distintas partes del Imperio otomano en el proceso de conquista rusa de la región. Tras intensos combates contra la resistencia local, que ofreció una dura batalla durante décadas, en 1810 Abjasia fue incorporada formalmente al Imperio ruso como principado autónomo bajo dominio del zar. La influencia rusa trajo consigo cambios significativos en la estructura social y política de Abjasia, y las élites locales se vieron obligadas a adaptarse a la realidad marcada desde San Petersburgo. La llegada de colonos rusos junto con la construcción de infraestructuras, como carreteras y puertos, fueron transformando gradualmente la economía de la región, si bien las revueltas y levantamientos locales en muestra de rechazo a la rusificación fueron frecuentes.

La Revolución de Octubre de 1917 y la subsecuente guerra civil rusa llevaron a Abjasia a una nueva encrucijada histórica. Bajo el régimen soviético, Abjasia experimentó una transformación radical. El nuevo orden socialista trajo consigo la colectivización de la agricultura, la nacionalización de industrias y la promoción de la educación y la salud públicas. Sin embargo, la paz soviética en Abjasia fue ambigua y problemática. Las políticas del gobierno dirigido por Stalin fomentaron la migración de georgianos a la región, alterando el equilibrio demográfico y sembrando las semillas de futuros conflictos. Durante las purgas estalinistas, muchos abjasios que habían colaborado con el régimen zarista durante la guerra civil fueron perseguidos, y la represión cultural se intensificó. El colapso de la Unión Soviética en 1991 desató una tormenta en Abjasia. La disolución del poder central y la independencia de Georgia llevaron a la proclamación de la independencia de Abjasia en 1992, no reconocida por Tiflis. Esto desencadenó una guerra civil entre fuerzas georgianas y abjasias, que culminó en victoria para los separatistas en 1993 con la declaración unilateral de independencia. La guerra dejó profundas cicatrices: miles de muertos, desplazamientos masivos y una economía en ruinas, acorralada por las sanciones internacionales. Hoy en día, Abjasia sigue siendo un territorio marcado por la inestabilidad y la incertidumbre. Aunque ha declarado su independencia, solo es reconocida por cinco países: Nicaragua, Venezuela, Siria, Nauru y Rusia, que mantiene una presencia militar significativa en la región. Las relaciones con Georgia siguen siendo tensas, con frecuentes altercados en la frontera.

En la actualidad, la economía abjasia se basa en gran medida en la ayuda rusa, el turismo y la agricultura. Aunque el desarrollo es limitado debido a la falta de reconocimiento internacional y a las sanciones, el pueblo abjasio ha demostrado una notable resiliencia, esforzándose por mantener su identidad cultural y construir un futuro más estable y próspero. El siglo XXI trae consigo la esperanza de un diálogo renovado y una posible reconciliación en el Cáucaso. La historia de Abjasia es un testimonio de la complejidad y la riqueza de esta región, donde la coexistencia y el conflicto han tejido un tapiz intrincado que evoluciona constantemente.

VIAJE A UN PAÍS NO RECONOCIDO

Volviendo a donde lo habíamos dejado, ahí estaba yo, montado en el coche recién alquilado saliendo por el parking del aeropuerto una mañana de enero de 2022, rumbo al primer país no reconocido que visitaba en mi vida, desde luego un momento emocionante, como siempre que hacemos algo por primera vez. A los diez minutos o menos de carretera, las primeras señales de desvío hacia el punto fronterizo de Psou, Abjasia, hacían su aparición. Ante mí se abría un paso fronterizo de varios carriles, diría que de unos cinco o seis, con las aduanas rusas listas para inspeccionar la documentación y el vehículo. Aparte de ser la primera vez que visitaba un territorio de este tipo, recuerdo que también era la primera vez que cruzaba un paso fronterizo por carretera; siempre que lo había hecho había sido en avión. Por supuesto que en Europa sí los había cruzado antes, pero en el espacio Schengen es como si no contara. Esto es otra cosa. Los siempre serios y lacónicos policías fronterizos rusos me recibieron rápidamente, pues apenas encontré coches ese día. Afortunadamente para mí, pensé, ya que se suelen formar grandes colas. Por esa aduana cruzan diariamente multitud de abjasios que acuden a trabajar a Sochi y sus alrededores, donde los salarios son mejores, y vuelven a sus casas una vez terminan la jornada. Generalmente, la hora punta os la encontraréis por la mañana pronto para salir de Abjasia, y por la tarde, sobre las seis o las siete para entrar en Abjasia, como suele ocurrir en muchos otros puntos fronterizos a lo largo del planeta.

Una vez llegó mi turno, un primer policía me hizo bajar del coche y acudir con mi pasaporte y documentos del vehículo a una cabina donde había unas tres o cuatro personas más esperando. Tras unas preguntas de rigor como cuál era el objetivo del viaje, cuántos días y dónde me iba a quedar, qué quería visitar…, ese tipo de cosas, me devolvieron mi pasaporte y documentos y pude regresar al coche. Mientras tanto, otros policías habían ya examinado el turismo al completo, buscando cualquier tipo de producto sospechoso o sujeto a declaración en aduana. Es muy común ver vehículos llenos hasta los topes de diferentes productos y alimentos, bien para comerciar con ellos en Abjasia, o bien para hacerlo en Rusia. De hecho, vi varios cargados hasta arriba de cebollas, patatas o cítricos. Y cuando digo hasta arriba, me refiero al maletero completo y los asientos de los pasajeros incluidos, rozando el límite permitido para poder comerciar con ello en Rusia. Cada persona puede sacar de Abjasia un determinado número de kilos, que varía según el producto. Por ejemplo, 25 kilos de frutos secos, 15 de cítricos, 250 gramos de hoja de tabaco, 20 litros de combustible, 1 litro de miel…, aunque las cantidades pueden variar si se está en posesión de certificados que avalen dicho transporte.

Tras montarme de nuevo en el coche me dirigí a la aduana abjasia, a unos 100 metros de la rusa. La bandera de franjas verdes y blancas junto al recuadro rojo con una palma de la mano abierta y siete estrellas en su interior cautivó mi atención durante unos segundos mientras avanzaba. Sin duda una bandera peculiar para los amantes de la vexilología. Adoptada oficialmente en 1992, consta de siete franjas horizontales alternadas en verde y blanco, y en la esquina superior izquierda, sobre un fondo rojo, se encuentra una mano abierta blanca con siete estrellas blancas dispuestas en un semicírculo sobre ella. El verde representa la esperanza, la libertad y la rica naturaleza de la región; el blanco, la paz y la espiritualidad, mientras que el rojo puede representar el valor y la sangre derramada en la lucha por la independencia y la defensa del territorio. La mano abierta es un símbolo histórico que se remonta a tiempos medievales, utilizado como signo de bienvenida y hospitalidad, así como una señal de paz. Por último, las siete estrellas representan las siete regiones históricas de Abjasia, aunque también tienen un significado cultural y espiritual, pues el número siete se considera sagrado y de buena fortuna.

Del mismo modo cautivaron mi atención los caracteres del alfabeto abjasio —lo que en aquel momento me pareció una mezcla de caracteres cirílicos con otros desconocidos— y el emblema nacional, compuesto por la figura de una persona a caballo portando un arco sobre un fondo blanco y verde. El idioma abjasio es considerado uno de los más difíciles del mundo. Pertenece a la familia de las lenguas caucásicas del noroeste, del grupo abjasio-adigué, que incluye también el abaza, el adigué y el cabardiano. Es conocido por su compleja fonología, especialmente por su gran número de consonantes, aproximadamente cincuenta y ocho, y relativamente pocas vocales (solo dos principales: /a/ y /ə/). Si bien el abjasio es el idioma oficial de Abjasia, también lo es el ruso, y muchas personas en la región son bilingües. Debido a la influencia soviética y a la migración, el ruso es ampliamente utilizado en la Administración, la educación y los medios de comunicación.

En la aduana de Abjasia tampoco estuve mucho tiempo, ya que había pocos vehículos y el proceso fue bastante parecido. Aparcas el coche, te lo revisan por dentro y por debajo por si llevas cosas raras, revisan tus papeles y te dejan pasar. Aunque se puede llegar por el lado georgiano, es verdad que los trámites son interminables y no te aseguran poder entrar en absoluto. La frontera que está activa, por así decirlo, es la que linda con Rusia y por la que recomendaría cruzar en caso de que planees visitar Abjasia.

He oído casos de gente que antes de la pandemia pudo organizar su paso a Abjasia desde Georgia, pero después, pocos o casi ninguno. De hecho, hay conocidos míos que han intentado entrar por la parte georgiana a Abjasia y no les han dejado, incluso teniendo apalabrada de antemano con el consulado abjasio y con la Administración georgiana la entrada con fecha y hora por un determinado puesto fronterizo. Al final, los georgianos se reservan el derecho a dejarte pasar o no y, en el último momento, pueden denegártelo.

No significa que no se pueda hacer, sino que la posibilidad de que te prohíban la entrada es muy elevada. Cuando yo realicé mi viaje, era 2022 —con todavía coletazos del COVID y de la pandemia—, y Abjasia había levantado las restricciones a los turistas hacía pocas semanas. Aun así, cuando hablé con el consulado abjasio para notificar mi entrada, también me dio la sensación de que todo iba bastante lento y de que había pocas garantías de cruzar la frontera. Por ello, si decides visitar este territorio particular, yo te recomendaría entrar desde el puesto fronterizo de Rusia, al cual se llega en coche desde Sochi-Adler, y desde el que se organizan viajes con agencias turísticas rusas.

Es importante también mencionar que, debido a la particularidad y a la casuística del territorio, el viajero debe tener en cuenta que, si le sellan el pasaporte en la frontera de Abjasia, que es lo que suelen hacer —aunque haya excepciones—, lo más seguro es que no pueda utilizar después ese pasaporte para entrar en Georgia. He escuchado algún caso excepcional en el que una persona ha llegado con pasaporte español y visado de turismo ruso y le han dejado pasar desde Sochi a Abjasia sin solicitar visado, con la condición de entrar por la mañana y volver a Rusia ese mismo día por la tarde. Aunque podría ser una opción para entrar sin que te sellen el pasaporte, es muy poco probable que sea fiable.

El motivo por el que Georgia pone problemas a la entrada de un viajero con sello de Abjasia es la violación de la frontera nacional. Puesto que de iure Abjasia sigue siendo parte de Georgia, al entrar en Abjasia es como si entraras al país de manera ilegal. Actualmente, la penalización por entrar y salir de Abjasia desde Rusia sin habérselo comunicado a la parte georgiana acarrea una sanción económica que varía entre unos pocos cientos de euros hasta los 5000 o incluso penas de prisión, dependiendo de la finalidad de la visita. Aunque ha sido así durante varios años, es cierto que en los últimos tiempos las autoridades georgianas han reducido la dureza de las penalizaciones a este respecto.

Para comprender un poco más cómo hemos llegado a esta situación es necesario hacer un repaso al siglo XX. Si antes lo hicimos a grandes rasgos por la antigüedad, ahora toca la historia algo más reciente.

UNA REPÚBLICA EN LA ENCRUCIJADA

Como comentaba anteriormente, tras la revolución, en la década de 1920 Abjasia fue una República Socialista Soviética asociada a la RSS de Georgia, y en 1931, bajo el gobierno de Stalin y su comisario de nacionalidades, Lavrenti Beria, «degradada» a república autónoma de la República Socialista Soviética de Georgia. Durante la década de 1930, al igual que el resto de las regiones de la URSS donde se había luchado contra el Ejército Rojo en la guerra civil rusa, sufrió persecución y políticas represivas. Muchos líderes abjasios fueron arrestados, deportados o ejecutados. Se cerraron escuelas y el número de funcionarios abjasios en los puestos de gobierno se recortó considerablemente.

Bajo Stalin y Beria, se implementaron políticas de georgización. Esto incluyó la promoción de la migración georgiana a la región y el cambio de nombres de lugares abjasios a versiones georgianas. Como resultado, la composición demográfica de Abjasia cambió significativamente, con un aumento considerable de la población georgiana. Tras la muerte de Stalin en 1953 y la subsecuente campaña de desestalinización de Nikita Jruschov, Abjasia experimentó una cierta relajación de las políticas represivas. Sin embargo, las tensiones étnicas y las quejas sobre la discriminación contra los abjasios persistieron.

Como posiblemente sepas, la desintegración de la Unión Soviética creó un vacío de poder en muchas de sus repúblicas y las tensiones étnicas entre sus habitantes, apaciguadas pero latentes durante décadas, comenzaron a emerger con fuerza. La población abjasia, aunque minoritaria en su propia región debido a la migración de georgianos durante la era soviética, deseaba más autonomía e incluso la independencia, lo cual generó tensiones con el gobierno central georgiano.

Después de los enfrentamientos armados entre milicias acontecido en Osetia del Sur en 1991, el 14 de agosto de 1992 las fuerzas georgianas entraron en Abjasia con el propósito oficial de proteger las líneas de ferrocarril y sofocar las actividades de las milicias abjasias. Esto fue visto como una invasión por los abjasios y desencadenó una resistencia armada. En la primera etapa de la guerra, las fuerzas georgianas tomaron la capital y otras áreas estratégicas. Por su parte, las milicias abjasias contaron con el apoyo de mercenarios del Cáucaso Norte, chechenos e ingusetios en su mayoría, y más voluntarios rusos. Rusia apoyó a las milicias con armas y asistencia logística y, en septiembre de 1993, las fuerzas abjasias acabarían lanzando una ofensiva decisiva que permitióla captura de Sujumi y la retirada de las tropas georgianas.

Según los autores o las fuentes que se consulten, las cifras pueden variar debido a la naturaleza caótica del conflicto. Las fuentes georgianas estiman que murieron alrededor de 10.000 personas en ambos bandos, tanto combatientes como civiles, mientras que las autoridades abjasias reportan unos 4.000 muertos entre los de etnia abjasia y sus aliados. A su vez, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones calculan entre 5.000 y 8.000 muertos en total, y según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aproximadamente 250.000 personas de etnia georgiana fueron desplazadas de Abjasia.