Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

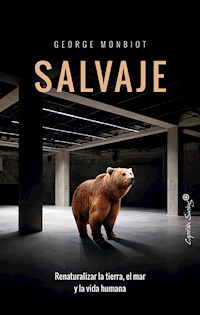

Salvaje' es la lírica y emocionante historia de los esfuerzos de George Monbiot para volver a comprometerse con la naturaleza y descubrir una nueva forma de vida. En sus páginas demuestra cómo, restaurando y resalvajizando nuestros dañados ecosistemas en la tierra y en el mar, podemos traer la maravilla de nuevo a nuestras vidas. Sin ambigüedad romántica, podemos curar simultáneamente nuestro "aburrimiento ecológico" y comenzar a reparar siglos de daño ambiental. Monbiot nos propone un fascinante recorrido alrededor del mundo para explorar ecosistemas que han sido liberados de la intervención humana y a los que se ha permitido reanudar sus procesos ecológicos naturales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 591

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

01

Un verano ruidoso

Me levantaré ahora e iré, pues siempre, día y noche,

oigo el rumor del lago ante la orilla;

cuando estoy en la calzada, o en las grises aceras,

lo oigo en lo más profundo de mi corazón.

WILLIAM BUTLER YEATS

La isla del lago de Innisfree

Cada vez que levantaba un poco de césped, aparecía lo mismo: una coma blanca enroscada en las raíces de la hierba. Cogí una. Tenía la pequeña cabeza pelirroja y piernas diminutas. Su piel estaba tan tensa que parecía estar a punto de estallar por los segmentos. En la cola se veía la veta añil de su tubo digestivo. Supuse que sería la larva de un escarabajo sanjuanero, un insecto con la espalda color bronce que abunda a comienzos del verano. Me quedé mirándolo un momento, y me lo metí en la boca.

En cuanto se abrió sobre mi lengua, me golpearon dos sensaciones. La primera fue el sabor. Era dulce, cremoso y ligeramente ahumado, como la mantequilla alpina. La segunda fue un recuerdo. Supe de inmediato por qué había pensado que era comestible. Me quedé en el jardín mientras el aguanieve golpeaba mi nuca, recordando.

Al despertar, tardé un momento en darme cuenta de dónde estaba. Sobre mi cabeza una lona azul ondeaba bajo la brisa con un ruido seco. Oí las bombas, así que pensé que debía de haberme quedado dormido. Bajé las piernas por el borde de la hamaca y me quedé sentado pestañeando bajo la luz radiante, observando la tierra destrozada. Los hombres ya estaban metidos en el agua hasta la cintura, rociando los bancos de gravilla con mangueras de presión. Había habido disparos durante la noche, pero no veía ningún cadáver.

Mi mente estaba inundada de imágenes de las últimas semanas. Me acordé de Zé, el asesino en serie que tenía una pista de aterrizaje en Macarão, que llevó a sus pistoleros al bar para animar las cosas, y del hombre al que sacaron con un boquete del tamaño de una manzana en el pecho. Pensé en João, un mestizo del nordeste de Brasil que pasó diez años cruzando el Amazonas a pie, y llegó hasta las minas de Perú y Bolivia, antes de atravesar otros 3.200 kilómetros de selva para venir aquí. «Solo he matado a tres hombres en mi vida —me dijo—, y todas fueron muertes necesarias. Pero si me quedara aquí, podría matar a otros tres».

Recordé al hombre que me mostró una extraña inflamación en su gemelo. Al mirarlo de cerca, vi que tenía la carne llena de gusanos amarillos. Me acordaba del profesor, con su barba negra arreglada, sus anteojos con montura de oro, su actitud intensa y ascética, y ese don cínico que era la mayor afirmación de su genio poco literario. Decía que antes de venir aquí había sido director de la Universidad de Rondonia.

Pero ante todo pensaba en el hombre al que los demás llamaban Papillon. Rubio, musculoso y con un bigote como el de Astérix, se erguía sobre la gente pequeña y de piel morena abocada a este lugar por la pobreza y la expropiación de tierras. Era uno de los pocos, aparte de los jefes, los comerciantes, los chulos y los propietarios de pistas de aterrizaje, que habían venido a este infierno por voluntad propia. Antes de unirse a la fiebre del oro, el francés había trabajado de técnico agrícola en el sur de Brasil. Ahora, tras no encontrar nada, estaba atrapado en las selvas de Roraima, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana, tan desamparado como el resto. Sus opciones de salir vivo, solvente y sano eran pocas. Eso sí, yo tampoco estaba convencido de que Papillon hubiera tomado la decisión equivocada.

Me lavé los dientes, cogí mi cuaderno y salí afuera sobre el barro y la gravilla. La temperatura estaba subiendo y en la selva que nos rodeaba empezaba a disminuir el ruido de aullidos, silbidos y trinos. Hacía tres semanas desde que Bárbara, la canadiense con la que trabajaba, había logrado salvar el cordón policial en el aeropuerto de Boa Vista, para colarnos clandestinamente en un vuelo a las minas. Parecía que hiciera meses de aquello. Habíamos visto a los mineros arrancando las venas a la selva, los valles fluviales cuyos sedimentos estaban cubiertos de oro. Habíamos visto la evidencia de una guerra unilateral entre algunos de ellos y el pueblo yanomami autóctono, y del derrumbe físico y cultural de las comunidades que habían invadido. Habíamos oído disparos que venían del bosque noche tras noche, cuando los mineros eran asaltados por bandidos, o ejecutaban a ladrones, o algún afortunado intentaba defender su botín de oro. En los seis meses transcurridos desde que empezó aquí la fiebre del oro, 1.700 de los 40.000 mineros habían sido asesinados. El 15 por ciento de los yanomamis había muerto por enfermedad.

Ahora, debido al escándalo internacional que había provocado la invasión, el nuevo Gobierno brasileño estaba vaciando las minas y llevándose a los mineros a enclaves en otras partes del territorio de los yanomamis. Sabían que desde allí podrían volver a invadir sus antiguas concesiones en cuanto el resto del mundo perdiera el interés. La policía federal había cortado las líneas de suministro: hacía días que no aterrizaba ningún avión en las pistas de tierra. Los mineros estaban apurando el gasóleo y preparándose para marchar. Se suponía que la policía debía llegar el día anterior para confiscar las armas antes de la expulsión, y los hombres se habían pasado la mañana entrando y saliendo de la selva, enterrando sus armas cubiertas en plásticos. Yo me quedaba vigilando, pero la policía no había aparecido. Y Bárbara, Dios, ¿dónde demonios estaba Bárbara?

Había salido el día anterior en busca de una aldea yanomami en las montañas, diciendo que volvería por la noche. Pero nadie la había visto. Busqué entre las chabolas y los bares construidos por los mineros, y entre los grupos de hombres en el fondo de las canteras, pero sin éxito. Sí encontré a mi amigo Paulo, un mecánico que había defendido a los indígenas en discusiones con los otros mineros, y salimos hacia el valle para buscarla. El río corría naranja y muerto, ahogado por el barro de la selva que levantaban las minas. A su alrededor, el valle era un páramo de pedreras, montones de desechos y árboles caídos. Los mineros que trabajaban en una concesión llamada Junior Blefé nos dijeron que Bárbara había pasado por allí la víspera, pero que no había vuelto. Un hombre con cara de bebedor y un ojo morado decía saber cómo llegar a la aldea y accedió a guiarnos. Salimos hacia las montañas, corriendo.

Poco después de adentrarnos en la oscuridad de la selva empezamos a encontrar huellas de las deportivas de Bárbara; eran huellas de un día, cubiertas por pisadas desnudas de los yanomamis. Yo no apartaba los ojos del suelo, pero de vez en cuando Paulo se detenía y gritaba. «Mira el agua, mira esos árboles: qué hermoso, ¿no te parece hermoso?». Yo me paraba a mirar un momento, y veía los árboles combados sobre el agua clara por el musgo y las epifitas, y las libélulas suspendidas en puntos de luz.

Seguimos corriendo, siguiendo las huellas de Bárbara, resbalándonos en el sendero de barro. A mediodía empezamos a subir una pendiente escarpada; la respiración me salía como si tuviera que atravesar una sábana. Al poco tiempo vi luz ante nosotros; estábamos llegando a lo alto de la montaña. Desde su cima vimos a unas mujeres en el otro extremo del valle, vestidas solamente con taparrabos, atravesando platanales con cestas de fruta. Las colinas se perdían escalonadas en el silencio, cubiertas de árboles, impertérritas. Nos quedamos ocultos unos minutos entre los árboles, luego bajamos a la falda del valle y subimos a los jardines, diciendo en portugués que éramos amigos. Se quedaron quietos observando cómo nos acercábamos. Yo estiré las manos y las estrecharon con una sonrisa tímida.

«Mujer blanca —dije—. ¿Han visto una mujer blanca?». Hice un gesto imitando la altura y el pelo largo de Bárbara.

Se rieron y señalaron hacia lo alto de la colina a su espalda, hacia la selva. Empezamos a correr otra vez montaña arriba y hasta bajar al valle siguiente. Avanzamos por el fondo del valle a trompicones, exhaustos, tropezándonos con raíces y chocando con árboles. Al girar por un recodo del sendero nos detuvimos.

En el claro junto a un arroyo había una multitud de gente sentada o arrodillada, con la piel de color miel refrescada por la luz vidriosa de la selva. Las mujeres llevaban plumas en las orejas, pinturas de manchas y rayas de gato salvaje y bigotes de jaguar, la nariz y los carrillos perforados con raíces de hierba seca. En medio del círculo, radiante como una flor en el verde oscuro de la selva, estaba Bárbara.

Se volvió y sonrió: «Me alegro de que hayáis podido venir».

Los jóvenes yanomamis nos guiaron por el sendero hasta sus malocas, unas casas comunales circulares, cubiertas de hojas de palma prácticamente hasta el suelo. Me quité la camisa y los zapatos —todos los demás estaban casi desnudos— y me senté. Los niños se apiñaron a mi alrededor, sonriendo y soltando risillas, escondiendo la cara cada vez que les miraba. Me tiraban de los pelos de la axila: los yanomamis no tienen vello ahí. Alguien me dio un rollo de hojas verdes, y en cuanto me lo metí debajo del labio y sorbí se me olvidó el hambre que tenía.

Un joven se acercó entre la gente e hizo un gesto diciéndome que debía ayudarles a construir una extensión de la maloca comunal: quería que subiera a lo alto del tejado y atara una lona que les habían dado los mineros. Estuve un par de horas en el tejado, arreglando agujeros según las indicaciones de aquel hombre. Cuando bajé, le pregunté a Bárbara por qué era tan autoritario.

—Es el jefe —respondió.

—Pero si solo tiene dieciocho años.

Bárbara miró a su alrededor.

—Todos los demás están moribundos o muertos.

Las estancias habitables de las maloca estaban llenas de hamacas con enfermos. Me senté junto a un niño febril, y dos ancianas atravesaron la pantalla de hojas de banano, oscilando sobre sus caderas, bramando y arrastrando palos por el suelo, con los ojos cerrados a cal y canto. Antes de que pudiera quitarme de en medio me golpearon los tobillos. Empezaron a dar patadas a la hamaca, gritando y golpeando el aire con sus bastones.

Los bramidos continuaron durante gran parte del día. Más tarde me dijeron que no era habitual que hubiera mujeres curanderas entre los yanomamis, que solo lo explicaba la ausencia de hombres. Las ancianas me llevaron hasta la hamaca de una adolescente y me enseñaron lo que debía hacer. Empecé a dar patadas al suelo gritando, agitando los brazos en el aire, recogiendo algo de la superficie de su cuerpo y echándolo fuera de la maloca. Las dos ancianas me urgieron a bailar y gritar más rápido y más alto, dando patadas y saltando sobre la hamaca, hasta que casi me desmayé y caí en los brazos de las curanderas.

Una vez me hube recuperado y lavado en el arroyo, las mujeres me trajeron comida en una hoja de banano: plátano macho, callampas y larvas de escarabajo enroscadas como fetos, aún moviéndose. Mi mano se detuvo sobre la hoja. «Adelante», dijeron, haciendo gestos. Cogí una larva y abrí la boca.

Me recliné sobre la pala, mirando el suelo. Aquel crudo día de diciembre, poco después de llegar a Gales, me sorprendió lo pequeña que era esta vida. De alguna manera —no sabía bien cómo— había acabado viviendo una vida en la que cargar el lavaplatos suponía un desafío interesante.

La invasión de Roraima, que presencié casi veinte años antes, representa todo lo que odio. Los mineros, muchos de los cuales habían sido expulsados de sus propias tierras en el nordeste de Brasil por hombres de negocios y funcionarios corruptos, fueron a las minas llevados por la pobreza y la desesperación. Pero aquellos que lo organizaron, que tenían el capital para construir las pistas de aterrizaje y comprar la maquinaria, mataban y destruían llevados por la codicia. De no haber cambiado el Gobierno brasileño, de no haber sido expulsados los mineros del territorio yanomami tras varios meses más de dilación, la tribu habría seguido el mismo destino que la mayoría de las tribus americanas, y se habría extinguido. El antiguo Gobierno lo sabía. El genocidio no estaba entre sus planes: solamente era una consecuencia inevitable, aunque no lamentada, de su política.

Y, sin embargo, mientras estaba en las minas de oro viviendo los horrores de la invasión, me sentí atraído por aquello que odiaba. Las minas hacían saltar las metáforas en las que vivimos. En los países ricos comerciamos en cifras que sustituyen al oro, y lo hacemos a través de especializaciones tan extremas que corremos el riesgo de perder muchas de nuestras facultades. En las minas, el oro era oro, y los hombres se ensuciaban las manos en todos los sentidos. Los conflictos no se resolvían por medio de instrumentos legales o en los sofás de estudios de televisión, sino a tiros en la selva. Era más crudo, más salvaje, más cautivador que la vida que yo había llevado, y que la vida que llevaría después.

J. G. Ballard nos recuerda: «Los suburbios sueñan con violencia. Duermen en sus somníferas casas de campo, resguardados por benévolos centros comerciales, mientras esperan pacientemente pesadillas que les despierten a un mundo más apasionado».[1] Aún tenemos el miedo, el valor, la agresividad que se desarrollaron para sacarnos de nuestras cruzadas y nuestras crisis, y aún sentimos la necesidad de ejercerlos. Pero nuestras vidas sublimadas nos obligan a inventar desafíos que reemplacen los horrores de los que nos han privado. Nos encontramos encerrados por las consecuencias de nuestra naturaleza, viviendo mansamente por temor a provocar o hacer daño a los demás. «Y así la conciencia nos convierte a todos en cobardes».[2]

Gran parte de la historia social de los últimos dos siglos consiste en el descubrimiento, a menudo teñido de envidia, de que otros pueblos, sea cual sea su idioma, color, religión o cultura, tienen necesidades y deseos similares a los nuestros. Conforme los medios de comunicación masivos han permitido que aquellos cuyos derechos antes ignorábamos hablen por sí mismos y expliquen el impacto de nuestras decisiones sobre sus vidas, nos vemos cada vez más constreñidos por una consideración forzosa hacia los demás. Ahora también somos intensamente conscientes de que casi todo lo que hacemos repercute en el medio ambiente. La amplificación de nuestras vidas por medio de la tecnología nos confiere un poder sobre el mundo natural que ya no podemos permitirnos utilizar. En cada cosa que hacemos, debemos ser conscientes de las vidas de los demás, cuidadosos, constreñidos, meticulosos. Ya no podemos vivir como si no hubiera un mañana.

En muchos países hay poderosos y crecientes movimientos de personas que se niegan a aceptar esas limitaciones. Se rebelan contra los impuestos, las leyes sanitarias y de seguridad, contra la regulación de los negocios, las restricciones sobre fumar, la velocidad y las armas, y, sobre todo, contra las limitaciones medioambientales. Al igual que la gente que promovió la invasión de las tierras yanomamis, se oponen a las decencias prohibitivas que debemos a los demás. Insisten en que pueden soltar puñetazos sin importar a quién puedan reventarle la nariz, como si fuera prácticamente un derecho humano.

No tengo intención de unirme a esta gente. Acepto la necesidad de que haya límites, de una vida de control y sublimación. Sin embargo, aquel día gris en Gales, comprendí que no podía seguir viviendo como lo había hecho. No podía quedarme sentado escribiendo, cuidando de mi hija y de mi casa, corriendo solamente para mantenerme en forma, persiguiendo solo lo invisible, viendo pasar las estaciones sin llegar a formar nunca parte de ellas. Había ofrecido demasiado poco a esa vida, la vida del espíritu,

que no se encuentra en nuestras necrológicas,

o en los recuerdos vestidos por la araña bienhechora,

o bajo los sellos rotos por el esbelto abogado,

en nuestras habitaciones vacías.[3]

Estaba, pensé, ecológicamente aburrido.

No idealizo otros tiempos en la historia de la evolución. Ya he vivido más años que la mayoría de los cazadores-recolectores. Sin métodos de cultivo, instalaciones sanitarias, vacunas, antibióticos, cirugía y optometría ya estaría muerto. El resultado de un combate a muerte entre un uro gigante y furioso y este servidor dando tumbos miopes con una lanza con punta de piedra sería bastante predecible.

El estudio de los ecosistemas en el pasado demuestra que cada vez que un pueblo irrumpía en territorios nuevos, por rudimentaria que fuera su tecnología y por poco numeroso que fuera, no tardaba en destruir gran parte de la fauna y flora silvestres —especialmente los animales de mayor tamaño— que los habitaban. No había estado de gracia, ni una edad de oro en la que la gente viviera en armonía con la naturaleza. Y tampoco quiero volver a los santos y demonios de las civilizaciones que hemos dejado atrás.

Tampoco buscaba la autenticidad: no me parece un concepto útil ni comprensible. Aunque exista, por su propia definición es imposible alcanzarla a base de buscarla. Solo quería satisfacer mi sed de una vida más rica y desnuda de la que había vivido recientemente. Sin embargo, por alguna razón tenía que reconciliar esa necesidad con la vida que no podía abandonar: criar a mi hija, pagar mi hipoteca, respetar los derechos y necesidades de otras personas, controlarme para no dañar el mundo natural. No empecé a entender lo que estaba buscando hasta que me topé con una palabra desconocida.

¡Una palabra tan joven pero con tantos significados! Cuando resalvajizar entró en el diccionario, en 2011,[4] ya estaba generando acaloradas discusiones. En su primera acepción, significaba poner en libertad animales cautivos. La definición no tardó en crecer para describir la reintroducción de especies animales y vegetales en hábitats de los que habían sido eliminados. Algunos empezaron a utilizarla para hacer referencia a la rehabilitación no solo de especies concretas, sino de ecosistemas completos: una restauración de la naturaleza salvaje. Posteriormente, los anarcoprimitivistas aplicaron la palabra a la vida humana, proponiendo una salvajización de la gente y sus culturas. Sin embargo, las dos definiciones que me interesan son ligeramente distintas a todas ellas.

La resalvajización de los ecosistemas naturales que me fascina no es un intento de devolverlos a un estado anterior, sino de permitir que se reanuden los procesos ecológicos. En países como el mío, el movimiento conservacionista, a pesar de sus buenas intenciones, ha tratado de detener en el tiempo los sistemas vivos. Intenta evitar que animales y plantas desaparezcan —si es que no lo han hecho ya— o aparezcan. Parece gestionar la naturaleza como si cuidara de un jardín. Muchos de los ecosistemas que intenta preservar, como los brezales y los páramos, las turberas de cobertura y la hierba seca, están dominados por una vegetación baja y cubierta de maleza que queda después de que los bosques hayan sido talados reiteradamente o quemados. Esta vegetación es venerada por los grupos ecologistas, que impiden que vuelva a convertirse en bosque por el pastoreo intensivo de ovejas, reses y caballos. Es como si los conservacionistas de la Amazonia hubieran decidido proteger los ranchos de ganado en lugar de la selva tropical.

La resalvajización reconoce que la naturaleza no solo se compone de una colección de especies, sino de las relaciones cambiantes entre ellas y con el entorno físico. Entiende que mantener un ecosistema en estado de atrofia, conservarlo como si fuera un tarro de pepinillos, es proteger algo que tiene poco que ver con el mundo natural. Esta perspectiva se ha visto influida por algunos de los avances científicos más notables de los últimos tiempos.

En las últimas décadas, los ecologistas han descubierto la existencia de cascadas tróficas generalizadas. Se trata de procesos causados por animales en lo más alto de la cadena alimentaria, y que van cayendo hasta lo más bajo de la misma. Los depredadores y los herbívoros de gran tamaño pueden transformar los lugares en los que vivimos. En algunos casos no solo han cambiado el ecosistema, sino también la naturaleza del suelo, el comportamiento de los ríos, la química de los océanos y hasta la composición de la atmósfera. Estos hallazgos sugieren que el mundo natural está compuesto por sistemas aún más fascinantes y complejos de lo que imaginábamos. Alteran nuestra percepción del funcionamiento de los ecosistemas y presentan un desafío radical a algunos modelos de conservación. Plantean además un sólido argumento a favor de reintroducir depredadores de gran tamaño y otras especies desaparecidas.

Mientras investigaba para este libro, y gracias a la ayuda de Adam Thorogood, visionario silvicultor, topé con una idea incendiaria que aparentemente solo ha sido discutida por encima en un artículo científico.[5] Espero que active una nueva valoración de cómo funcionan nuestros ecosistemas, y de hasta qué punto se consideran naturales. Creemos que hay sólida evidencia circunstancial que sugiere que muchos de los árboles y arbustos europeos que conocemos han evolucionado para aguantar ataques de elefantes. El elefante de colmillos rectos, relacionado con la especie que sigue viviendo en Asia actualmente, persistió en Europa hasta hace unos 40.000 años,[6] apenas un segundo en el reloj de la evolución. Lo más probable es que se extinguiera por la caza. Si la evidencia es tan convincente como parece, sugiere que esta especie dominaba las regiones templadas de Europa. Aparentemente, nuestros ecosistemas están adaptados a los elefantes.

Aun así, mi intención no es intentar recrear los paisajes o los ecosistemas que había en el pasado, ni reconstruir la naturaleza primordial, como si eso fuera posible. Para mí, resalvajizar consiste en resistir la tentación de controlar la naturaleza y dejar que ella encuentre su propio camino. Implica reintroducir plantas y animales ausentes (y en unos pocos casos sacrificar especies exóticas que la flora y fauna silvestres autóctonas no pueden contener), derribar las cercas, bloquear zanjas de drenaje y, más allá de eso, apartarnos. En el mar, significa eliminar la pesca comercial y otras formas de explotación. Los ecosistemas resultantes no se llamarían tanto salvajes, como pertinaces, gobernados por sus propios procesos, en vez de por una gestión humana.[7] La resalvajización no tiene metas, ni tampoco una visión de lo que es un ecosistema correcto o un ensamble de especies correcto. No pretende producir un brezal, una pradera, una selva tropical, un bosque de algas marinas o un arrecife de coral. Deja que la naturaleza decida.

Los ecosistemas que surgirán, en nuestros climas cambiados, en nuestros suelos exhaustos, no serán iguales que los que prevalecían en el pasado. No se puede predecir cómo evolucionaremos, y esa es una de las razones por las cuales este proyecto cautiva. Mientras el conservacionismo a menudo mira al pasado, este tipo de resalvajización lo hace hacia el futuro.

La resalvajización de la tierra y el mar podría generar ecosistemas, incluso en regiones tan mermadas como el Reino Unido o el norte de Europa, tan fecundos y arrebatadores como aquellos por los que la gente se recorre medio mundo actualmente para poder ver. Una de mis esperanzas es que logre que todo el mundo tenga acceso a una naturaleza salvaje y magnífica.

Como ya he dicho, me interesan dos definiciones de resalvajizar. La segunda es la resalvajización de la vida humana. Aunque algunos primitivistas ven un conflicto entre lo civilizado y lo salvaje, la resalvajización que concibo no tiene nada que ver con deshacerse de la civilización. Yo creo que podemos disfrutar de los beneficios de la tecnología avanzada mientras gozamos, si queremos, de una vida más rica en aventuras y sorpresa. Resalvajizar no significa abandonar la civilización, sino realzarla. No se trata de «amar menos al hombre, sino más a la naturaleza».[8]

Las consecuencias de abandonar una economía sofisticada y basada en altos rendimientos de cosechas serían catastróficas. Por ejemplo, antes de que la agricultura se introdujera en el Reino Unido, parece ser que estas islas mantenían a un máximo de 5.000 personas.[9] De haber estado distribuidas de manera equitativa, cada una habría ocupado 54 kilómetros cuadrados, un área ligeramente mayor que la ciudad de Southampton (donde en la actualidad viven 240.000 almas).[10] Aparentemente, esto era el máximo de gente que se podía alimentar con la caza y la recolección. (Aun así, los hombres y mujeres del Mesolítico redujeron drásticamente las poblaciones de animales de gran tamaño). La fantasía que albergan algunos primitivistas que he conocido de volver a una economía de cazador-recolector necesitaría que antes se eliminara a casi todos los seres humanos.

Por esa misma razón, no creo que la resalvajización exhaustiva deba tener lugar en territorios productivos. Es mejor implementarla en los lugares —especialmente tierras altas— donde la producción es tan baja que las explotaciones agrícolas y ganaderas solo persisten como resultado de la generosidad del contribuyente. Conforme se van recortando servicios esenciales en toda Europa (y en otras partes del mundo) por falta de fondos, los actuales subsidios a la agricultura y la ganadería no pueden durar mucho tiempo más. Sin ellos, resulta difícil imaginar cómo se mantendrían en esos sitios: para bien o para mal, desaparecerán gradualmente de las montañas.

Algunos ven la resalvajización como una retirada humana de la naturaleza; yo lo veo como un nuevo compromiso. Me gustaría verla como la reintroducción en la naturaleza no solamente de lobos, linces, glotones, castores, jabalíes, alces, bisontes y —tal vez algún día, en un futuro lejano— elefantes u otras especies, sino también de seres humanos. Dicho de otro modo, veo la resalvajización como una oportunidad aumentada de que la gente se involucre y se deleite con el mundo natural.

Salvaje examina también las vidas que ya no podemos llevar y las limitaciones —muchas de ellas necesarias— que nos impiden ejercer algunas de nuestras facultades olvidadas. El libro explica cómo, dentro de esas limitaciones, he intentado resalvajizar mi propia vida, escapar del aburrimiento ecológico. Estoy seguro de que no soy el único con una necesidad no realizada de una vida más salvaje, y creo que esa necesidad tal vez haya generado un importante engaño colectivo, que en la actualidad padecen muchos miles de personas, y que parece un compendio casi perfecto del deseo de un ecosistema más feroz e impredecible.

Si estás contento con el alcance de tu vida, si ya es todo lo colorida y sorprendente que podrías desear, si dar de comer a los patos es lo máximo que te quieres acercar a la naturaleza, probablemente este libro no sea para ti. Pero si, como yo, a veces sientes que solo estás arañando los muros de esta vida, esperando encontrar una manera de alcanzar un espacio mayor, al otro lado, puede que aquí encuentres algo con lo que identificarte. Mi intención es desafiar nuestras percepciones de nuestro lugar en el mundo, de sus ecosistemas y de los medios por los cuales podemos conectar con ellos.

Al hacerlo, espero azuzar un ecologismo positivo. El tratamiento de los sistemas de vida en la tierra en el siglo XX y principios del XXI se ha caracterizado por la destrucción y la degradación. En un intento por detener esta carnicería, los ecologistas han sido muy claros en lo que la gente no debe hacer. Hemos defendido que hay ciertas libertades —dañar, contaminar, desechar— que deberían estar limitadas. Y aunque hay buenos motivos para estos mandatos, hemos ofrecido poca cosa a cambio. Solamente hemos urgido a que la gente consuma menos, viaje menos, no viva de manera despreocupada, sino consciente, que no pise el césped. Sin ofrecer nuevas libertades que sustituyan a las viejas, a menudo se nos ve como ascetas, aguafiestas y mojigatos. Sabemos a qué nos enfrentamos; ahora debemos explicar qué defendemos.

Utilizando partes de Gales, Escocia, Eslovenia, Polonia, África Oriental, América del Norte y Brasil como casos de estudio de buena y mala práctica, Salvaje propone un ecologismo que, sin perjudicar las vidas de otros ni el tejido de la biosfera, ofrece expandir en vez de limitar el alcance de la vida de la gente. Ofrece nuevas libertades a cambio de aquellas que hemos intentado restringir. Prevé grandes áreas autogobernadas[11] de tierra y mar, repobladas por bestias hoy ausentes en esos lugares, y en las que el hombre pueda moverse con libertad.

Y lo que probablemente sea más importante: ofrece esperanza. Aunque resalvajizar no debería convertirse en un sustituto de la protección de lugares y especies amenazados, lo que implica es que el cambio ecológico no siempre tiene que ir en la misma dirección. En el siglo XX, el ecologismo previó una primavera silenciosa, donde la degradación de la biosfera sería inevitable. La resalvajización ofrece la esperanza de un verano ruidoso, en el que, al menos en algunas partes del mundo, los procesos destructivos den marcha atrás.

No obstante, como toda visión, la resalvajización debe ser cuestionada constantemente. Solo debería producirse con el consentimiento y el entusiasmo de quienes trabajan en la tierra. Nunca debería utilizarse como instrumento de expropiación o desposesión. Uno de los capítulos de este libro describe algunas resalvajizaciones forzosas que han tenido lugar en todo el mundo, y las tragedias humanas que estas han traído consigo. Paradójicamente, la resalvajización debería ser para beneficiar a la gente, para ensalzar el mundo en que vivimos, y no en pro del bien de una abstracción que llamamos naturaleza.

Investigar para este libro ha sido una gran aventura: es el tema más cautivador que jamás he explorado. Me ha llevado hasta lugares salvajes, me ha puesto en contacto con vida salvaje y personas salvajes. Me ha expuesto a algunos de los descubrimientos más fascinantes que he hecho nunca, en el campo de la biología, la arqueología, la historia y la geografía. A veces, investigar sobre estos temas ha sido como intentar atravesar el fondo del armario. Esta historia comienza despacio, con mis esfuerzos para involucrarme más plenamente en los ecosistemas que hay a la puerta de mi casa, para descubrir en ellos algo del espíritu indomado que quisiera revivir. Si queréis abriros paso entre los abrigos, podéis uniros a mí allí.

[1] J. G. Ballard, Kingdom Come, Londres: Fourth Estate, 2006 (trad. cast.: Bienvenidos a Metro-Centre, Barcelona: Ediciones Minotauro, 2008).

[2]Hamlet, acto III, escena I.

[3] T. S. Eliot, «The Waste Land», Parte 5, 1922 (trad. cast.: La tierra baldía, Madrid: Ediciones Cátedra, 2005).

[4]The Chambers Dictionary, 12.ª edición.

[5] Oliver Rackham, «Ancient forestry practices», en Victor R. Squires (ed.), The Role of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition, vol. II, Encyclopedia of Life Support Systems, sin fecha.

[6] Dick Mol, John de Vos y Johannes van der Plicht, «The presence and extinction of Elephas antiquus Falconer and Cautley, 1847, in Europe», Quaternary International, vols. 169-170, 2007, pp. 149-153.

[7] Término acuñado por Jay Hansford Vest [«Will-of-the-Land: Wilderness among Primal Indo-Europeans», Environmental Review, invierno de 1985, vol. 9, n.º 4, pp. 323-329]. Ha sido defendido por el doctor Mark Fisher, cuya obra ha tenido influencia en la elaboración de este libro.

[8] George Byron, «Childe Harold’s Pilgrimage», 1818, verso 178.

[9] Christopher Smith, «The population of Mesolithic Britain», Mesolithic Miscellany, vol. 13, n.º 1, 1992.

[10]Ibid. Smith calcula que hacia finales del Mesolítico, el Reino Unido abarcaba 270.000 km². La superficie terrestre disminuyó conforme aumentaron los niveles del mar (actualmente abarca 230.000 km²).

[11] El autor usa la expresión «self-willed land and sea». Will puede significar «voluntad», «desear» o bien «ordenar». La expresión self-willed, en este caso, hace referencia a tener voluntad propia, a actuar motuproprio, a no seguir las órdenes o deseos de otros, es decir, a autogobernarse, a ser autónomo. (N. de la T.).

02

La caza salvaje

Debo bajar a los mares de nuevo,

pues la llamada de la marea furiosa

es una llamada clara y salvaje,

una llamada que no puede ser desoída.

JOHN MASEFIELD

Fiebre marina

A la orilla del río, junto al viejo puente del ferrocarril, cargué mi bote. Até una cucharilla que había hecho con varas de avellano, envuelta con bramante naranja y unos cebos de hilo metálico. Trinqué una botella de agua y un palo de madera a las abrazaderas a ambos lados de mi asiento, y amarré el remo al bote con una correa: cualquier cosa sin atar se perdería probablemente. En los bolsillos de mi chaleco salvavidas llevaba cebos, anillos giratorios y pesos de sobra, una chocolatina, una navaja y un encendedor, por si algo me picaba.

Metí las piernas en el agua marrón. Me llenó las botas calando mis calcetines. Así tendría los pies calentitos todo el día. Empujé el bote hacia la parte profunda, me subí y salí río abajo. Dos zarapitos se abatían y zambullían junto a la orilla. Río arriba, una familia de cisnes luchaba contra la corriente, dejando una estela. Pasado el primer meandro no tardé en alcanzar el agua rápida y centelleante de los bajos. Saltaba sobre las rocas dibujando penachos y corría entre ellas, rompiéndose en crines de espuma. Atravesé los rápidos, rebotando en los cojines de agua sobre los peñascos, sintiéndome vivo y feliz. Entonces el río llegó a una playa vertiéndose en un abanico poco profundo sobre ella. Vi un canal lo suficientemente profundo para que su agua me llevara, y me subí sobre la primera ola, que inundó el kayak y luego me hizo pasar. Las siguientes resbalaban sobre la proa o la levantaban, dejándola caer en el agua con un temblor. Yo remaba con fuerza, sumergiéndome y emergiendo de nuevo, hundiéndome en las pozas, abriéndome paso a través de las olas, hasta que llegué a las aguas ondeantes al otro lado.

Me volví para memorizar puntos de referencia en la orilla, y avancé mar adentro. Había un oleaje moderado e irregular, con algo de borreguitos. Las olas tenían el rostro de piedra cuarteada; sus crestas rotas brillaban bajo la luz del sol. Un fulmar se dejó caer hasta la superficie, hizo medio giro y se alejó planeando.

Solté el sedal, metí el carrete junto a mi pie y pasé el hilo por encima de mi pierna, justo debajo de la altura de la rodilla. Al remar, podía notar el peso que tropezaba en las rocas del arrecife. De vez en cuando el sedal tiraba, y lo sacaba para encontrar puñados de algas rosas y duras cogidas a los anzuelos, o hilos curtidos de Vallisneria, a veces de más de tres metros y medio de largo. A media milla de tierra atravesé un banco de medusas lila. Podían parecer manchas de aceite, decoloraciones bidimensionales del agua, pero de vez en cuando el viento las levantaba, y se agitaban, gordas y gomosas, sobre la superficie. Pasaban a miles por debajo del bote. Algunas llevaban nematocistos naranjas en los tentáculos. Granulosas y segmentadas, las medusas parecían higos abiertos.

Al otro extremo del arrecife, un cangrejero hacía su ronda solitaria, recogiendo sus reteles, volviendo a llenarlos de cebo y dejándolos caer por el sedal mientras su barca avanzaba lentamente entre las boyas. El olor a cebo y gasolina se percibía desde más de media milla de distancia. Volvió hacia tierra y me quedé solo.

Cerca del borde del arrecife había más oleaje. El sedal seguía palpando su camino a través del mar como una prolongación de mis sentidos, una antena fijada a mi piel, que temblaba y se retorcía. De vez en cuando saltaba el carrete y el hilo me cogía la rodilla, pero al parar y tirar solo notaba el plomo hundiéndose de nuevo al pasar la ola que había levantado el sedal. Estaba a una milla o algo más de la costa, pero aún no había dado con lo que buscaba. Cada vez que lo encontraba, parecía estar un poco más lejos de la costa.

Una milla más allá del arrecife me pasó rozando un alcatraz. Levantó el vuelo unos metros, plegó las alas y cayó como un dardo en el agua, levantando una columna de espuma. Se posó en la superficie a tragar su presa, luego siguió volando y volvió a zambullirse. Intenté seguirlo, pero el sedal seguía latiendo sin fuerza a través del agua. El cielo se había cubierto, el viento se había recrudecido y la lluvia empezaba a salpicar. El mar parecía gelatina a medio cuajar.

Remé durante tres horas hacia el oeste, mar adentro. La tierra se volvió una mancha de color aceituna, y el pueblo costero hacia el sur, una tenue línea. Las olas eran cada vez más altas y la lluvia me golpeaba la cara como perdigones. Estaba a seis o siete millas de la costa, más lejos de lo que había llegado nunca. Pero aún no había encontrado el lugar.

En el horizonte, vi una bandada de aves oscuras. Convencido de que habían encontrado los peces, empecé a remar a boga de ariete. Desaparecieron y luego volví a verlas, arremolinándose unos metros sobre las olas. Al acercarme, vi que eran pardelas, unas cincuenta, levantando el vuelo, volviéndose y amerizando de nuevo. Unas cuantas se apartaron de la bandada y empezaron a dar vueltas en círculo a mi alrededor. Sus alas negras y aterciopeladas rozaban casi las olas. Estaban tan cerca que podía ver el brillo de sus ojos. No estaban comiendo, solo miraban. La leve sensación de soledad que me había inundado al alejarme de la costa se esfumó.

Las pardelas volvieron a sentarse en el agua y me detuve a cierta distancia. No se oía ruido alguno, más allá del rumor de las olas mientras se derramaban y el silbido tenue y agudo del viento a través de los pulpos del bote. Las aves guardaban silencio.

Cada vez que voy al mar busco ese lugar, un lugar en el que siento una paz que nunca he hallado en tierra. Otros la encuentran en las montañas, en el desierto o limpiando metódicamente su mente con meditación. Pero mi lugar estaba aquí; un aquí que siempre era distinto y, sin embargo, siempre lo sentía igual; un aquí que en cada travesía parecía alejarse más de la costa. Tenía costras de sal en el dorso de las manos, mis dedos estaban estriados y arrugados. El viento se enredaba en mi mente, y el agua me mecía. Nada existía, salvo el mar, los pájaros, la brisa. Mi mente se quedó vacía.

Dejé el remo y me quedé observando los pájaros. Seguían hollando el agua, manteniendo la distancia entre nosotros. Ráfagas de lluvia tamborileaban contra mi frente. Las olas, cada vez más altas, levantaban la proa haciendo girar el kayak, obligándome a coger el remo para aproar el bote al viento. Las gotas arrancaban pequeños pináculos en la superficie de las olas. Aquí estaba mi santuario, el lugar seguro donde el agua me acunaba, donde me liberaba de saber.

Pasado un rato empecé a ir hacia el sur, en paralelo a la lejana costa. Remé alrededor de una milla, y luego paré y dejé que el viento me llevara. Podría haber seguido a la deriva hasta la costa, pero empecé a notar frío y me puse a remar de nuevo. Estaba tan cansado que a pesar de llevar el viento de popa, el mar me parecía grumoso y duro.

A unas tres millas de la costa pasé junto a dos araos marrones que estaban mojando el pico en el agua y de vez en cuando se erguían para batir alas. Al remar a su lado, levantaron ligeramente la cabeza, observándome con el rabillo del ojo, pero sin despegarse del agua. Poco después noté un tirón fuerte e inconfundible en la rodilla. Levanté el sedal y empecé a estirar con una mano sobre la otra. Casi podía oír la vibración eléctrica del hilo. Según se acercaba al bote, el sedal empezó a moverse como loco. Vi un destello blanco entre el verde, y entonces tiré del pez y lo metí a bordo. Empezó a saltar sobre la cubierta, y se quedó tamborileando sobre el plástico con rápidos temblores. Le rompí el cuello.

El lomo de la caballa era del mismo color esmeralda oscuro que el agua, cortado por rayas negras, que se revolvían y atravesaban la cabeza. Tenía un estómago blanco y firme que se estrechaba como una muñeca fina y terminaba en la cola cuidadosamente bifurcada de un vencejo. Su ojo era un disco de frío azabache. Mi compañera depredadora, demonio de sangre fría, hermana discípula de Orión.

Tras otra media milla sentí un ligerísimo tirón en el hilo. Lo agarré y tiré, pero no había nada. Volví a tirar y casi me lo arranca de la mano. Fuera lo que fuera que había tirado antes volvía ahora al ver subir el cebo. La sensación era distinta: más pesada y menos abrupta. En un destello blanco vi que tenía tres peces: un full. Los subí a la barca, intentando mantener el hilo sin nudos al caer sobre la cubierta y empezar a moverse: un instante de descuido supondría un enredón de veinte minutos. En cuanto los hube guardado, giré el kayak y remé hacia donde los había pescado. Rodeé el agua, pero no encontré ningún banco.

Me comí la chocolatina y seguí remando. El sol salió un instante y el mar se volvió del color del plomo recién forjado. Entonces las nubes se cerraron y empezó a llover otra vez.

A media milla de la costa me topé con un pequeño banco y saqué media docena de caballas. Luego me encontré en medio de un banco de medusas tan denso que en algunos puntos apenas parecía haber agua. Se deslizaban bajo el bote en un hilo de casi un metro de ancho, alejándose de la costa. De vez en cuando subían caballas a la superficie, a pares o tríos. Tal vez fuera una corriente de la deriva, eso explicaría que los depredadores se apiñaran alrededor de aquel tramo: el plancton, igual que las medusas, se había visto acorralado por una suave resaca, y los peces pequeños les habían seguido.

Me quedé observando las medusas luna rodando las unas sobre las otras como burbujas en una lámpara de lava. En cierto momento la procesión se detuvo, dejando unos metros de agua clara, y entonces me sobresaltó una medusa monstruosa y fantasmagórica, pálida y espantosa, que lideraba el siguiente batallón. Tardé un instante en darme cuenta de que era una bolsa de plástico, hinchada por el agua, aquel rey de las medusas guiando a sus súbditas, mar adentro.

Las seguí a la deriva, tirando y soltando sedal. Cuando remaba, las medusas golpeaban el hilo, haciéndome parar a comprobar la señal y ver qué clase de vida tamborileaba su mensaje desde la oscuridad. Estaba buscando un banco de peces, pero no lo encontré.

Como suele ocurrir en estos casos, había tantas opiniones como personas preguntando por qué apenas había caballas ese año. Un pescadero local me dijo con suma autoridad que una nueva monstruosidad de barco estaba navegando el mar de Irlanda, y no pescaba con red, sino con un nuevo tubo de vacío que aspiraba las caballas y todo lo que se le ponía por delante, convirtiéndolo en harina de pescado que se utilizaba como fertilizante y pienso animal. El Departamento de Medio Ambiente había dado licencia para pescar 500 toneladas de caballa al día, y había recibido una subvención de 13 millones de libras de la Comisión Europea. Busqué la noticia y no tardé en descubrir que el Departamento de Medio Ambiente no tiene jurisdicción en el mar, que los tubos de vacío no se usan para pescar, sino para aspirar el pescado de las redes, que no hay ningún negocio de harina de pescado en el mar de Irlanda y que ningún barco tiene licencia para sacar tal cantidad de pescado. Por lo demás, su explicación era impecable.

Otros culpaban a los delfines, que, según ellos, este año habían entrado en la bahía en mayor número de lo habitual (aunque las cifras oficiales decían otra cosa), o a los vientos del noroeste que predominaban desde finales de mayo y que supuestamente habían disgregado los bancos. Algunos apuntaban a capturas ilegales de un grupo de pescadores corruptos en Escocia (se habrían llevado caballa y arenque por valor de 63 millones de libras más de la cuota que les correspondía;[12] otros, a la falta de acuerdo entre la Unión Europea, Noruega, Islandia y las islas Feroe sobre cuánto pescado se debería quedar cada país, ahora que los bancos se estaban desplazando más al norte en invierno;[13] o a una captura abusiva en el Cantábrico por parte de la flota española, que recientemente había recogido en sus redes casi el doble del tonelaje que permite su cuota.[14]

No he sido capaz de comprobar si los peces que emigran a la bahía de Cardigan pertenecen o no a las mismas poblaciones que están siendo golpeadas en otras aguas. En cualquier caso, las caballas que entran en la bahía, incluso en años mejores, cuando se pueden sacar cien o doscientas en una hora, son el remanente deslucido de lo que en su día fue una población poderosa. Aún hay pescadores locales que recuerdan bancos de cinco kilómetros;[15] hoy en día sería una suerte encontrar uno de cien metros. La Unión Europea considera que las existencias de caballa en el mar de Irlanda están «dentro de límites biológicos seguros»,[16] pero esto dice más acerca de nuestras reducidas expectativas de lo que es una población sana que del estado de la especie.

Noté otro tirón en el hilo y saqué un pequeño pez marrón. Dudé antes de subirlo al bote. En esta costa, los peces marrones se cogen con cautela, por si pertenecen a una especie que para los pescadores de caña es el animal más peligroso de las aguas británicas.

La primera vez que vi uno fue en mi primera incursión en la bahía de Cardigan. Había estado pescando caballas, que se movían como locas cuando las cogía. Pero aquella cosa se quedaba abajo, agitando la cabeza. Notaba las vibraciones a lo largo de todo el hilo. Lo saqué a la superficie y vi que medía casi medio metro, y era pálido, con manchas marrones y blancas.

Según lo sacaba del agua, empezó a revolverse como loco. Lo balanceé hacia mi mano libre, pero justo cuando lo iba a coger, oí una alarma primitiva, enterrada en mis ganglios basales desde hacía mucho tiempo. Solté el pez en la barca y me quedé observándolo moverse por la cubierta. Creía conocer todas las especies de las aguas británicas, pero nunca había visto nada así. Las aletas ocupaban todo el largo de su cuerpo, y eran de un color violeta y verde brillantes. Tenía rayas de serpiente en los flancos, ojos saltones en lo alto de la cabeza y una boca enorme, curvada hacia abajo. De repente, su nombre me vino a la mente, de algún libro o póster olvidado.

Aquel no era un pez de una especie menor, que se esconde en la arena en marea baja y fastidia las vacaciones a niños descalzos. Era un pez araña grande que, por lo que leí más tarde, podía hacer llorar de dolor a un adulto. Al igual que la especie menor, tenía tres espinas venenosas en la aleta dorsal y una en cada membrana que cubre las agallas. Si no se trata rápidamente, el dolor puede durar días. Una vecina de la zona que salió en una excursión de pesca, se sentó sobre uno que alguien había capturado y se pasó seis semanas en una silla de ruedas. También conocí a un hombre que no pudo mover la mano izquierda durante seis meses. Pocas personas han muerto por una picadura de pez araña, pero si vas en kayak y no tienes medios para curarte, no llegarías solo a tierra. El dolor y el shock hacen imposible remar.

Después de estar a punto de caerme del kayak, conseguí desprender a la criatura del anzuelo. Desde entonces siempre llevo un mazo conmigo. Cada vez que pesco un pez araña, lo acerco a la borda del bote y le golpeo con fuerza. Su carne es blanca y firme, perfecta para una bullabesa o un curry. En el Mediterráneo los chárteres de pesca permiten a los pescadores de caña llevarse todo lo que sacan salvo los peces araña, que son para la tripulación.

La temporada anterior, había pescado en varias ocasiones más peces araña que caballas. Nunca me habían picado en la barca, pero un día, cuando cortaba el pescado en la orilla mientras mi compañero hacía un fuego en las dunas, se me resbaló la mano y me clavé una espina en el pulgar. La sensación fue como si hubiera puesto el dedo sobre una mesa de trabajo y me lo hubiera golpeado con un martillo, con todas mis fuerzas. Me quedé tieso del dolor y cuando noté que se me adormecía el brazo, luego el hombro y hasta el pecho, me entró el pánico. El antídoto para las picaduras de pez araña es agua caliente, aplicada lo antes posible. No había agua caliente en la playa. Pero lo que curaba no podía ser el agua, porque la piel es impermeable. Tenía que ser el calor. El veneno debía de ser sensible al calor. No importaba qué clase de calor fuera. ¿Dónde había calor? Miré a mi alrededor, parpadeando, y vi humo saliendo de las dunas.

Corrí por la playa, encorvado sobre mi brazo, salté por las dunas y metí el pulgar en las llamas. Mi compañero se quedó mirándome como si estuviera loco. Pero el efecto fue sorprendente. En menos de un minuto el dolor empezó a desaparecer. Puse el dedo tan cerca del fuego que casi se chamuscó: el dolor de las llamas era menos urgente que el del veneno. Al poco tiempo, mis nervios crispados se apaciguaron. Recobré la sensibilidad, y a la media hora me sentía tan bien como antes de clavarme la espina.

Sin embargo, el pez que acababa de subir a la barca no era un pez araña. Tenía una cabeza cuadrada, una boca delicada y picuda, flancos de color avellana damascado, con manchas doradas, y aletas carmesí como abanicos, salpicadas de puntos turquesa. Bajo la garganta tenía unos dedos largos y huesudos que utilizaba para palpar el sedimento en busca de comida. Visto de frente, el rubio parecía un ganso, con los ojos en lo alto de ambos lados de su rostro afilado. De lado, era tan bonito como un pez de acuario. Lo solté y volvió aleteando a las profundidades.

Las olas rompían en la playa de guijarros a unos cien metros de donde estaba. Seguía arrastrando el sedal, con los brazos pesados y las piernas temblando del esfuerzo, y fui rumbo al norte, hacia la hilera de olas grandes y blancas en el borde del arrecife. Recogí el hilo en el carrete, cerré los seguros y lo estibé. Poco después atravesé la barrera de sal. Era una línea limpia y blanca de espuma. A un lado el agua era verde y clara, y en el otro marrón y turbia: agua dulce saliendo del río y vertiéndose sobre el mar en un abanico. El cambio era tan abrupto como el color en un diagrama.

Me abrí paso serpenteando entre los cachones que golpean contra las rocas grandes en la desembocadura del río. Empujaban la popa del kayak, amenazando con volcarme sobre el oleaje y las rocas. Me subí al final de una ola grande, pero me dio la vuelta y golpeó la proa contra una roca. Cié, pasando por la cara de la siguiente ola, y luego encontré un espacio entre otras dos olas. Mi remo mordió el agua y me empujé hasta la boca del río.

La marea creciente había ralentizado el agua blanca del río, y ciñéndome al interior de los meandros, logré abrirme paso a través de ella. Pequeños peces planos nadaban como torpedos bajo el casco. Tras varios cientos de metros, el lecho del río se elevaba acumulando la fuerza del agua. Me agarré al remo, pero al poco tiempo tuve que detenerme. Metí el remo entre dos rocas y me bajé del bote, pero, deshecho del cansancio, perdí pie y caí de bruces en el agua, enganchándome el tobillo en la correa del remo. El kayak empezó a flotar río abajo, arrastrándome consigo. Empecé a revolverme hasta coger la correa. Cuando mi cara estaba a punto de sumergirse bajo el agua conseguí soltarme, e inmediatamente empecé a nadar para recuperar el kayak. Le di la vuelta y comencé a remontar el río, con tal cansancio que apenas podía luchar contra su fuerza.

Una vez de regreso en las aguas sosegadas al otro lado del puente del ferrocarril, subí la popa a tierra y sacudí el kayak para que el pescado se deslizara hasta la escotilla de proa. Tenían la espalda de color azul marino y la tripa había adquirido un destello rosa irisado. Brillaban bajo la luz de la tarde.

Cogí una tabla y otro cuchillo del coche. Abrí una de las caballas, revelando la espina limpia y traslúcida, clavé la cola a la tabla con la navaja y desescamé el pez con el otro cuchillo. La carne sabía a filete crudo. Limpié otros dos peces y me los comí. Me senté un rato en la orilla, viendo a los mújoles dibujando hoyitos en la superficie mientras los cuervos se posaban momentáneamente en el puente herrumbroso y recobraban el vuelo en cuanto me veían. Engullí el resto del pescado. No era un botín brillante, pero por primera vez aquel verano, había conseguido sacar más energía de la que había usado en la barca.

[12] Severin Carrell, «Fishing skippers and factory fined nearly £1m for illegal catches», Guardian, 24 de febrero de 2012, http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/24/fishing-skippers-fined-illegal-catches

[13] Véase George Monbiot, «Mutually assured depletion», 8 de agosto de 2011, http://www.monbiot.com/2011/08/08mutually-assured-depletion/

[14] Lewis Smith, «Spanish mackerel fleet penalised for quota-busting», 1 de marzo de 2011, http://www.fish2fork.com/newsindex/Spanish-mackerel-fleet-penalised-for-quota-busting.aspx

[15] Véase Winston Evans, citado en la página web de Newquay, «The Seafood of Cardigan Bay», http://www.newquay-westwales.co.uk/seafood.htm

[16] Agencia Europea de Medio Ambiente, «State of commercial fish stocks in North East Atlantic and Baltic Sea», 2011, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/state-of-commercial-fish-stocks-in-n-e-atlantic-and-baltic-sea-in

03

Presagios

En la juventud de este mundo, se apresuraba la sabia Naturaleza,

las cosas maduraban antes y duraban más.

JOHN DONNE

El progreso del alma

Todo empezó con una llamada de mi amigo Ritchie Tassell. —Hay algo que quiero que veas. ¿Cuánto tardas en venir?

—Estoy en la playa. ¿Una hora?

—Vale.

Metí el neopreno en el coche y me puse en marcha vadeando el estuario. Si Ritchie, que lo había visto casi todo, creía que merecía la pena verlo, así sería.

En los pantanos junto a la vía, los carricerines zumbaban y canturreaban. Las golondrinas saltaban por encima de las acequias y revoloteaban sobre la cabeza de las ovejas. Un olor a mirtos, cuya mezcla de miel y alcanfor me recordaba a la época victoriana, ascendía en el aire sosegado. Ritchie me había dejado unos prismáticos. Esperamos.

—¡Ahí está!

A tanta distancia, para mi vista inexperta podía ser un águila ratonera o una gaviota sombría. Pero al verla volar hacia el estuario, con un ritmo extraño, noté dos cosas. Primero, que llevaba algo columpiándose debajo. Y, segundo, que era demasiado oscura para ser una gaviota y demasiado blanca para un águila ratonera. Tardé un momento en caer.

—¡Rayos y centellas!

—Lo mismo dije yo. Más o menos…

—No puedo creer lo que estoy viendo.

—Lleva ahí tres días. Si se queda, será la primera vez desde el siglo XVII.

El ave volaba hacia nosotros. Unos veinte metros antes de alcanzar la vía, se volvió y pasó de perfil batiendo las alas lentamente. Llevaba un pez plano grande. Después de otros cien metros, se posó en el poste de una valla y empezó a despedazar el pescado.

Ritchie era responsable indirecto. Pensó que las águilas pescadoras, que se reproducían en Escocia desde 1954, debían de pasar por esta costa en su ir y venir de África, haciendo un alto para repostar en los estuarios y los lagos. También suponía que las aves jóvenes estarían buscando territorio. Encontró la pícea más alta en su lado del valle, subió hasta la copa ayudándose de una cuerda, la cortó y construyó una plataforma de madera a quince metros del suelo. La cubrió de ramas y las salpicó con pintura blanca para que parecieran excrementos: aparentemente era la mejor manera de convencer a un águila pescadora para que se instalara.

Al otro lado del valle, desde su cabaña junto al estuario, un naturalista aficionado había visto sus preparativos. En poco tiempo persuadió a una fundación de fauna local para construir su propia plataforma; plantaron un poste de telégrafos junto a la vía del tren y clavaron un panel de madera contrachapada en lo alto.

«Era fácil —dijo Ritchie—. Podía elegir entre una casita acogedora en medio del bosque, en la copa de un árbol que da al estuario, o un poste desnudo al lado de una vía de ferrocarril. Claro, el muy cabrón eligió el de la fundación. No es que le guarde rencor».

Apenas le estaba escuchando. Seguía intentando asimilar lo que acababa de ver. El corazón me latía a golpes. Rebosaba de un anhelo salvaje, como el que sentía al despertar de un sueño preadolescente en el que levitaba escaleras abajo, con los pies a varios centímetros de la moqueta. En los últimos años, solo lo había sentido una vez: de hecho, un mes antes de ver el águila pescadora.

Demostrando esa pasmosa falta del instinto de supervivencia que poseen otras personas —como hago más o menos una vez cada dos semanas—, me había lanzado con mi kayak desde la playa urbana de Pwlldiwaelod a una marejada con olas de tres metros. Mientras me abría paso a través de las olas, el bote volcó hacia atrás, dio una voltereta por encima de mí y me golpeé la cabeza contra las piedras del fondo. Tuve suerte de no quedar inconsciente. Por supuesto, lo volví a intentar. La segunda vez logré atravesar las olas y llegar remando mar adentro. Después de pescar unos cuantos peces volví hacia tierra. La marea había subido y había olas grandes y picadas que golpeaban el rompeolas. A unos noventa metros de la costa, me entraron dudas. Incluso desde donde estaba era evidente que las olas eran marrones por los guijarros que levantaban. Las oía golpeando contra el rompeolas. El miedo me recorría la piel como agua fría. Examiné la costa buscando otro modo de acercarme, pero no encontraba nada.

A mi espalda oí un silbido monstruoso: era una ola inmensa a punto de romper sobre mi cabeza. Me agaché y apuntalé el remo en el agua. No pasó nada. Me di la vuelta. Las olas siguieron viniendo altas y peinadas de blanco, pero a tanta distancia de la costa aún no eran peligrosas. De repente giré la barca, estupefacto, buscando desesperadamente una explicación. Al lado del bote, salió una aleta gris ganchuda, llena de cicatrices y agujeros, y pasó rozando la pértiga de mi remo. Sabía lo que era, pero el shock acentuó mi miedo cada vez más intenso y casi me lleva al pánico. Miré hacia todos lados, convencido de que me estaba atacando.

Entonces ocurrió algo asombroso. Desde la popa oí un sonido distinto: un chasquido seguido de una estampida de agua. Me volví y vi un delfín toro gigantesco saltando del agua, casi por encima de mi cabeza. Al pasar junto a mí, me miró a los ojos. Nos mantuvimos la mirada hasta que cayó en el agua otra vez. Me quedé observando el lugar donde había aterrizado, deseando que saliera de nuevo, pero no lo volví a ver. Giré la barca y puse rumbo a la costa otra vez, pero ya sin miedo. En su lugar, sentía una emoción sobrecogedora que por un instante me dio claridad. Estudié el rompeolas y a lo lejos vi algo que no había percibido antes: una plataforma que restaba fuerza a las olas. Y a sotavento, seis o siete metros de agua más tranquila.