Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: Història i Memòria del Franquisme

- Sprache: Spanisch

A pesar de que la política sanitaria reformista fue uno de los pilares de los sucesivos gobiernos de la República, durante la Guerra Civil se tuvo que reorganizar la sanidad para poder atender las necesidades asistenciales derivadas del estado de guerra y miles de profesionales sanitarios tuvieron que dejar sus carreras. Uno de ellos fue Julio Chornet López (1889-1946), ginecólogo y sexólogo, concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia (1936-1937) y presidente del sindicato médico de Valencia, adscrito a la UGT. Este libro habla de su vida, recuperada por su nieto con la finalidad de acabar con el silencio y empezar a sanar la memoria. En él se recoge su transformación personal, profesional e ideológica desde su primera militancia hasta su afiliación a la UGT y el PSOE. Su compromiso le supuso, el mismo día de la entrada de las tropas franquistas en Valencia, su detención, encarcelamiento y condena a doce años, así como su depuración profesional por el Colegio de Médicos de Valencia. El 18 de enero de 2023 el Gobierno de España resolvió declarar ilegales e ilegítimos todos los tribunales penales o administrativos que le juzgaron, así como las sentencias y resoluciones dictadas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 855

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HISTÒRIA I MEMÒRIA DEL FRANQUISME / 72

DIRECCIÓN

Ismael Saz (Universitat de València)

Julián Sanz (Universitat de València)

Zira Box (Universitat de València)

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Paul Preston (London School of Economics)

Walter Bernecker (Universität Erlangen, Núremberg)

Alfonso Botti (Università di Modena e Reggio Emilia)

Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris VIII)

Sophie Baby (Université de Bourgogne)

Carme Molinero i Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)

Conxita Mir Curcó (Universitat de Lleida)

Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante)

Javier Tébar Hurtado (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya, UB)

Teresa M.ª Ortega López (Universidad de Granada)

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Los autores, 2025

© De esta edición: Universitat de València, 2025

Publicacions de la Universitat de València

http://puv.uv.es

Coordinación editorial: Amparo Jesús-Maria

Corrección y maquetación: Letras y Píxeles, S. L.

ISBN: 978-84-1118-494-6 (papel)

ISBN: 978-84-1118-495-3 (ePub)

ISBN: 978-84-1118-496-0 (PDF)

Edición digital

A mi madre Carmen, por quien he escrito este libro.

A mi hija Anna y a mis sobrinas Paula, Núria y Elena,

biznietas de Julio Chornet,

para quienes he escrito este libro.

A las tataranietas, Ana y Noa –y las que vengan–

para que nunca dejen de sanar la memoria.

En recuerdo de mi primo Javier y

de mi hermana Myriam, sus nietos,

que no podrán leerlo.

ÍNDICE

PRÓLOGO

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

D. JULIO CHORNET LÓPEZ, UN MÉDICO ENTRE DOS FUEGOS

La sanidad durante el periodo republicano prebélico

La reorganización sanitaria en la ciudad de València durante la Guerra Civil

La actividad médica de Julio Chornet López antes de la guerra

Julio Chornet López durante la guerra

Epílogo

LOS AÑOS FELICES. NACIMIENTO, APRENDIZAJE Y CONCIENCIACIÓN (1898-1923)

La familia Chornet: las primeras influencias de Julio Chornet

El entorno político, cultural y social de su adolescencia

Los estudios de bachiller y el aprendizaje político

LOS AÑOS DEL COMPROMISO FAMILIAR, PROFESIONAL Y POLÍTICO (1923-1936)

La vida cotidiana: su actividad hospitalaria e ingresos como profesional privado

La vida familiar, la petición de mano, la boda y el viaje de novios

Su actividad social: entre la academia y la política

1936: el año decisivo. Ayuntamiento, sindicato médico, hospital de urgencia y dirección de hospital de retaguardia

EL SINDICATO MÉDICO DE UGT

Los orígenes del sindicato

Una entrevista clarificadora a Julián Torres

LOS AÑOS TRÁGICOS: EL GOLPE MILITAR, LA GUERRA, LA DETENCIÓN Y LA CONDENA (1936-1946)

El inicio de la guerra

Durante la guerra

El final de la guerra

La detención, el consejo de guerra y la condena

Una referencia necesaria a Manuel Berenguer Terraza (1906-¿?)

Las cartas desde la cárcel

El expediente de responsabilidades políticas

El expediente de depuración colegial

A modo de epílogo: la historia de Julio Chornet tras su muerte

BIBLIOGRAFÍA

CRONOLOGÍA DE HECHOS SIGNIFICATIVOS EN LA VIDA DE JULIO CHORNET LÓPEZ

ANEXO FOTOGRÁFICO

ÍNDICE ANALÍTICO Y ONOMÁSTICO

PRÓLOGO

Lo que no se pudo hablar por el miedo, la represión o el desbordamiento psíquico fue transmitido de nuestros abuelos a nuestros padres y a nosotros de forma no verbal y en gran parte a través del inconsciente. Hemos heredado, sin darnos cuenta y sin desearlo, aspectos nocivos del impacto emocional de lo que vivieron nuestros abuelos. Esta es la llamada «transmisión generacional».

CLARA VALVERDE GEFAELL

Desenterrar las palabras1

L’herència del trauma provocat per la violència política es transmet de generació en generació, imposant silencis, normes de conducta i pautes relacionals que interfereixen, de vegades de manera oberta i manifesta però sovint de forma subtil i inconscient, en el normal funcionament de les persones i dels grups humans. Tal com apunta en Desenterrar las palabras l’antropòloga i infermera Clara Valverde Gefaell, s’hereta la por a parlar, a denunciar o a qüestionar el poder; es transmet la vergonya, el victimisme o la venjança; i, encara més desolador, es perpetua la necessitat de polaritzar els debats o de tindre enemics. El trauma s’hereta malgrat el silenci de les víctimes. A l’Estat espanyol, el dol fecund pels morts i pels desapareguts, per tantes vides rompudes i exiliades provocades per tres anys de guerra cruenta i dècades de dictadura invicta, s’ha substituït per un pacte d’oblit, que ignora el reconeixement de la violència, en la creença que el temps ho guarirà tot. L’atzucac és que el reconeixement del dany infligit és encara, a hores d’ara, una assignatura pendent entre nosaltres.

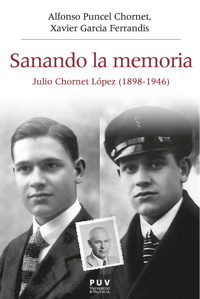

El llibre que tenim a les mans naix d’un trauma: el del silenci al voltant de la figura d’un metge de renom –el socialista Julio Chornet López (1898-1946)– que, condemnat després de la guerra per la seua lleialtat a la República, ha romàs oculta durant més de huitanta anys de dictadura i de postdictadura. Un silenci, amerat de culpa i de vergonya, que impedeix assumir la derrota i compartir la memòria, i que s’arrossega fins i tot dècades després de la mort del dictador.

Titulat Sanando la memoria: Julio Chornet López (1898-1946), aquest llibre parla d’una absència feta a base de silencis, de coses no dites. Del silenci familiar en primer lloc i, al capdavall, del silenci col·lectiu d’una societat vençuda i destrossada. Un dels seus nets –Alfonso Puncel Chornet, l’autor del llibre– no tenia del seu avi més que notícies inconnexes i esparses, com ara comentaris vagues de sa mare, però conservava, per via d’herència, unes agendes professionals, anuals, datades entre 1926 i 1936, que contenen unes anotacions escrites de puny i lletra del Dr. Julio Chornet amb els noms dels seus pacients, però també els dels seus col·legues de professió, els dies i les hores de les consultes i les visites que atenia i les operacions quirúrgiques que practicava. Són les agendes «Vichy» que, com a obsequi de Cap d’Any, aquest famós balneari francès distribuïa entre els metges gratuïtament.

«El silencio era absoluto» diu l’autor. Des del moment de la mort de l’avi republicà es teixí a casa una teranyina de coses sabudes però no dites, amb la intenció d’estalviar el sofriment als fills i als nets. Per això, és tan coherent la dedicatòria, doble, del llibre: «A mi madre Carmen, por quien he escrito este libro. A mi hija Anna, para quien he escrito este libro». Expressa així, de manera sintètica, el desig d’interrompre la transmissió del trauma d’una generació a l’altra. En compartir-lo per mitjà de la publicació impresa, fa possible l’emergència d’una memòria democràtica, tan sana, honesta i objectiva com siga possible.

El temps, inexorable, passa i passa. I quan el net intentà trencar aquell silenci i saber-ne més, quan isqué a l’encontre del seu avi per a «desamorzarlo y regresarlo», es trobà que els seus interlocutors, l’àvia, la mare, els oncles, aquells que podrien preservar bocins de la memòria familiar, ja havien desaparegut per sempre. Llavors, a qui preguntar? L’autor es penedeix de no haver començat la recerca trenta anys abans, quan encara eren vives les persones que li podien haver aportat alguna informació concreta. S’enfrontava així a una tasca hercúlia: esbrinar el significat de les anotacions que apareixen en aquelles agendes Vichy. Calia desxifrar aquells gargots, aquelles línies que havien sigut escrites, amb una lletra infernal, per imperatius del moment, professionals o polítics, una lletra apressada com les dels metges que escriuen receptes i prescriuen dietes i fórmules magistrals. Calia transcriure el text, formular hipòtesis de treball, descartar incògnites i, sobretot, recórrer –moltes vegades, per mitjà dels seus llibres–a persones expertes coneixedores de la història de la València de la primera meitat del segle XX i en especial dels anys trenta i quaranta del segle passat, i a consultar hemeroteques i arxius civils i militars i civils.

El resultat, al cap i a la fi, és una evocació personal de l’autor, un intent de recuperar la figura del seu avi. No obstant l’esforç, és plenament conscient que se li escapen moltes coses i que encara hi ha un continent submergit sota les aigües. Així, a poc a poc es perfila un metge, un ginecòleg i un cirurgià, alhora que es dibuixa un home profundament respectuós amb els drets humans. Es recupera així un ciutadà exemplar, demòcrata de cap a peus, el compromís social del qual el du a afiliar-se a la UGT i, quan escau, a presidir el Sindicat Mèdic de València. Igualment, una persona íntegra que, lleial a la República i en circumstàncies de violència extrema, arrisca la pròpia vida per salvar les dels altres: monges de la Casa de la Salud, col·legues d’ideologia dretana i, fins i tot, adversaris polítics declarats. La transcripció del sumari del consell de guerra que s’adjunta, amb les misèries i insídies del denunciant, però també amb els testimonis valents d’aquells que el van conèixer i estimar, permet fer-se una idea del calvari que van ser els darrers anys de la seua vida.

Cal dir que, ubicat al començament a manera de pòrtic i com a contrapunt a la resta del llibre, hi ha un extens capítol, titulat «D. Julio Chornet López, un médico entre dos fuegos». L’autor és Xavier García Ferrandis, professor de la Facultat d’Infermeria de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir i historiador de la medicina, ben conegut, entre altres motius, per haver publicat una obra de referència sobre l’assistència sanitària a València durant la guerra.2 En aquest capítol, García Ferrandis traça, amb les eines adients, la jàssena històrica de la sanitat valenciana de l’època que permet comprendre un a un els canvis sobrevinguts a la ciutat de València, en especial en l’àmbit de l’assistència hospitalària, durant la Guerra Civil. Igualment, dibuixa la trajectòria mèdica, professional i sindical del Dr. Julio Chornet, i la vincula a figures tan representatives de la medicina valenciana del moment, com la d’Enrique López Sancho, catedràtic de Tocoginecologia, o la de Joan B. Peset i Aleixandre, catedràtic de Medicina Legal i Toxicologia, qui com és ben sabut esdevingué, en la immediata postguerra, víctima expiatòria per antonomàsia de la repressió franquista al País Valencià. Tot i que introdueix i interactua amb l’evocació de la figura del Dr. Julio Chornet, aquest capítol admet una lectura independent.

No puc acabar sense manifestar que, llegint aquest llibre, he experimentat sentiments contraposats, sens dubte lligats a mi per fils tan invisibles com reals. Per una banda, una pena immensa per la solsida individual i collectiva que significà aquella guerra; i, per una altra, la joia de constatar que la recuperació del Dr. Julio Chornet López, una persona figura tan íntegra com exemplar, sana la ferida i deixa espai per a l’esperança.

València, 11 de març de 2023

ÀLVAR MARTÍNEZ-VIDAL

Institut Interuniversitari López Piñero

Universitat de València

1 Clara Valverde Gefaell: Desenterrar las palabras. Transmisión generacional del trauma de la violencia política del sigloXXen el Estado español, Barcelona, Icaria, 2014, p. 16.

2 Xavier Garcia Ferrandis: L’assistència sanitària a la ciutat de València durant la Guerra Civil, València, PUV, 2015.

AGRADECIMIENTOS

LAS ayudas desinteresadas que he recibido para terminar el texto han sido innumerables. A algunas de estas personas las he conocido precisamente en la búsqueda de información y a otras ya las conocía y las he vuelto a encontrar en el transcurso de la investigación. Hacer una lista tiene siempre el riesgo de no reconocer a todas las personas que lo merecen ni darles el valor adecuado de su verdadera ayuda, pues en ocasiones un comentario aparentemente sin importancia me ha dado la clave para entender ciertos hechos de la trayectoria de Julio Chornet, mi abuelo. En otros casos, sus conocimientos eran tan amplios que me sentía abrumado por lo poco que sabía de ese periodo histórico en nuestra ciudad o del interés de acontecimientos que han condicionado nuestras vidas casi un siglo después. Pero unas y otras, consciente o inconscientemente, me supieron dirigir para concretar este esfuerzo cuyo fin, desde su origen, era situar a una persona, Julio Chornet López, en aquellos sucesos y lugares que influyeron en la realidad social y política de su vida, dando cuerpo a este libro.

He de empezar por mis hermanas y primos, por facilitarme documentación que estaba dispersa en sus casas, guardada celosamente; a mis sobrinas e hija por soportar pacientemente mis obsesiones y mis reiteradas conversaciones durante todo el tiempo que duró la investigación y la elaboración del libro. Aunque sé que me lo agradecían (en silencio).

Entre esas otras personas que he conocido en los meses que duró la investigación está Jose M.ª Azkárraga Testor, un referente en la recuperación de la memoria histórica de nuestra ciudad y quien inicialmente me contextualizó algunos hechos y localizaciones fundamentales en la vida de mi abuelo, facilitándome prensa digitalizada del periodo estudiado, además de terminar de convencerme, con su actitud y su entusiasmo, de la importancia de recuperar ese fragmento de la historia a través de las vivencias de Julio Chornet. También Matías Alonso Blasco, quien, además de ser un amigo desde la juventud, con sus conocimientos sobre archivos judiciales y militares me ayudó a localizar y solicitar los expedientes carcelarios, judicial y de depuración profesional del Colegio de Médicos de Valencia de mi abuelo. Estos documentos me permitieron conocer los años finales de su vida y la de su familia, es decir, mi abuela, mi tía y mi madre e interpretar así muchas actitudes y acontecimientos familiares posteriores. Junto a ellos quiero mencionar a Teófilo Gallega Ortega y Miguel Ángel del Arco Blanco, que me dieron información sobre algunas personas que se relacionaron con Julio Chornet.

Junto a estas dos personas me gustaría destacar a Oreto Trescolí Bordes, que me facilitó bibliografía sobre la relación entre l’Alcúdia y la familia Chornet y, algo mucho más valioso, me puso en el camino de localizar a los descendientes del hermano de mi abuelo, Héctor Chornet López y conocer a mi tía Mari Ángeles Chornet Calvo y sus hijos, mis primos, con quienes pude conversar para recuperar ciertas experiencias durante la guerra; a Francesc Martínez Gallego, compañero de la Universidad, cuyos libros e investigaciones me permitieron situar al grupo familiar en la historia de la ciudad, así como los primeros años de mi abuelo en aquella localidad; y a Vicente Giménez Chornet, por su información sobre desamortizaciones de tierras y comercio de la seda que tanta importancia tuvo en la conformación de las propiedades originales de la familia. Quiero incluir en este apartado a Cristina Escrivà Moscardó (y por extensión al resto de autores del libro sobre José Castañer Fons, es decir, José Muñoz, Ricard C. Torres y Bruno Tur), pues fue en este estudio donde encontré el dato fundamental para empezar la investigación. También quiero agradecerle al experto en masonería Vicente Sampedro Ramo el ser una de las primeras personas con las que conversé sobre la investigación, y quien me confirmó algunos extremos respecto a este asunto relacionados con mi abuelo; a los profesores Fernando Sendra Bañuls, por su información sobre los molinos, propiedad de mi familia, y a Melanie Ibáñez Domingo y Jorge Marco, por sus aportaciones sobre dónde encontrar expedientes de los procesos judiciales de la dictadura. Todos ellos me ayudaron a iniciar y mantener el impulso para proseguirla.

Además de las personas que puedo mencionar por sus nombres y apellidos, he de agradecer a otras tantas anónimas su colaboración importantísima, entre ellas al personal del Archivo Histórico Municipal de Valencia (AHMV), que me facilitó el estudio, localizándome y poniendo a mi disposición censos, actas municipales y otros documentos relevantes, ayudándome incluso a interpretarlos; a los trabajadores del Centro Documental de la Memoria Democrática (CDMH, Salamanca), quienes localizaron y me enviaron sin dilación las fichas sobre Julio Chornet depositadas en ese archivo; al Archivo Histórico de la Defensa (AHD), cuyo personal localizó el expediente judicial y lo escaneó con una resolución que hace posible leerlo como si tuviera el original en mis manos, e incluso lo ampliaron sin tardanza cuando les indiqué la falta de un folio que, por error involuntario, no habían incorporado en el primer envío de las 186 hojas que lo componen; a los empleados del Arxiu del Regne (ADR), en especial a su director Enric Nogués Pastor, que me facilitó el expediente carcelario y otra documentación sobre los primeros pasos estudiantiles de familiares; a la plantilla del Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (AHCV); al personal del Archivo Histórico de la Universitat de València (AHUV), y en este caso muy especialmente a Irene Manclús, quien me facilitó los expedientes académicos de los estudios de bachillerato en el Colegio Luis Vives de Julio y Héctor Chornet y del expediente universitario de mi abuelo; al personal del Archivo Histórico de la Universidad Complutense (AHUCM), que me envió copia de los expedientes universitarios de familiares de mi abuelo, uno abogado y otro farmacéutico, que estudiaron en aquel centro universitario, entonces llamado la Universidad Central, y que me sirvió para contextualizar, por ejemplo, el nivel formativo de sus familiares directos; y, por supuesto, al Colegio de Médicos de Valencia por poner a mi disposición su expediente de inhabilitación depositado en sus archivos.

Otro colectivo al que debo agradecer su trabajo son todas aquellas personas, aún más anónimas para mí, que encuentran, sostienen, aumentan y mejoran la búsqueda de archivos documentales que me han permitido localizar a mi abuelo en los periódicos, revistas e informes desde el siglo XIX y fundamentalmente de los años veinte, treinta y cuarenta del XX, a través de enlaces disponibles para cualquier investigador. Estas personas han conseguido que, sin moverme de mi casa, haya accedido a diarios y documentos con rapidez y comodidad, algo que no hubiera sido posible si hubiera tenido que desplazarme y leer los originales.

Estas personas anónimas son las que están detrás de los repositorios de prensa histórica, como la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Virtual de Defensa, la colección histórica de la Gaceta de la República, la Hemeroteca de Madrid, la Fundación Pablo Iglesias y el repositorio documental del Instituto Médico Valenciano, entre otros. Junto a estos existen otros muchos repositorios y bases de datos a los que he llegado a través de los anteriores en un proceso en árbol cuyas ramas he tenido que dejar de seguir para acotar y finalizar el trabajo, siendo consciente de que estas investigaciones no finalizan, simplemente se abandonan en un determinado momento.

A todas estas personas, conocidas en algunos casos y mayormente desconocidas, además de un agradecimiento concreto por su ayuda en esta investigación, quiero agradecerles que su dedicación esté permitiendo mantener la memoria de personas anónimas, cuyas vidas se perderían en el olvido si no recopilaran, guardaran y escanearan toda la documentación dispersa en infinidad de sitios, poniéndola a disposición de cualquier investigación.

No puedo ni quiero terminar este apartado sin agradecer al coautor del libro, Xavier García Ferrandis, no solo que haya dedicado tiempo a escribir su capítulo y revisar el resto, sino, sobre todo, su amistad, amabilidad y entusiasmo en hacerlo. Cuando me puse en contacto con él, al encontrar una referencia sobre mi abuelo en uno de sus textos, no pensé en que acabaríamos colaborando, pero desde el primer momento se puso en disposición de investigador, encontrando los motivos y la información para hacer un estudio que hablase no solo de Julio Chornet López, sino de todos aquellos médicos que sufrieron, de uno y otro bando, aquella trágica confrontación originada por un golpe militar que devino en una guerra civil y una larga posguerra violenta y destructiva.

Su escrito inicial contextualiza el trabajo de una persona y, a través de ella, el de los médicos de toda una época, y es fundamental para enmarcar objetivamente todo el texto. Junto a él quiero agradecer a Àlvar Martínez-Vidal su interés en prologar este libro, cuyas palabras son una síntesis emocionante de aquello que queremos aportar con este estudio. Su amplísima experiencia en este terreno y su capacidad para extraer la esencia del texto hace que la lectura global del libro sea más comprensiva, abriendo nuevas líneas de trabajo, además de introducir al lector en una experiencia compleja, amarga y esperanzadora. Mi agradecimiento, en ambos casos, es infinito. Igual que es infinito mi agradecimiento a mi eterna correctora, Paqui García Cantús, quien, paciente y concienzudamente, ha revisado una y otra vez mi redactado evitando, en la medida del tiempo que ha podido dedicar y defendiendo con uñas y dientes sus consejos, para evitar que se hiciera verdad la afirmación de Tony Judt de que «un libro de historia mal escrito es un mal libro de historia».1 En todo caso, los errores que se puedan encontrar son, al cien por cien, mi responsabilidad.

Y finalmente, y no menos importante, gracias a todo el personal de PUV, por su trabajo sistemático, concienzudo y profesional en la edición de este libro.

ALFONSO PUNCEL CHORNET

1 Tony Judt: Pensar el sigloXX, Madrid, Taurus, 2012, p. 254.

INTRODUCCIÓN

HABLAR de la vida de una persona cercana, un familiar al que no llegaste a conocer pero que siempre ha estado silenciosamente presente en la propia, resulta un reto que se mueve entre dos extremos. Por un lado, la idolatría que genera un abuelo que vivió y participó en ciertos hechos que marcaron uno de los momentos más críticos de la historia de España y, por otro, saber de él a través de los silencios familiares. Ambas cosas lo convierten en una figura imaginaria e intocable elevada a categoría de héroe. Sin embargo, soy consciente de que la vida nos obliga a adoptar comportamientos no siempre coherentes entre sí y de que, al igual que ocurre con todos los seres humanos, él tendría en su trayectoria vital sus luces y sus sombras.

El silencio sobre mi abuelo fue una constante en nuestra familia. Salvo el hecho de ser nuestro abuelo, médico ginecólogo, socialista, republicano y haber sido condenado tras la guerra, poco más sabíamos los nietos. Algún comentario de mi tía M.ª Loreto Chornet Hernandis (1929-2008) y de mi madre Carmen Chornet Hernandis (1933-2018) nos permitía tener alguna idea aproximada acerca de él. El resto de la familia extensa nunca hizo ninguna referencia a él. La reserva era absoluta.

El comentario de mi madre de que había sido «concejal de distrito» por el PSOE –mezclando seguramente su nombramiento de regidor municipal con su responsabilidad como presidente del «círculo socialista del Distrito Teatro» de ese partido, que coinciden en el tiempo– me hizo buscar en internet ese dato en muchas ocasiones, pero nunca lo localicé. Solo muy recientemente, cuando se publicó el libro sobre José Castañer,1 pude encontrar el dato concreto que me llevó, junto a la mención en el ensayo de Xavier García Ferrandis,2 al inicio de la investigación que ha culminado en este estudio. La localización de la fecha exacta de su designación como concejal por el Partido Socialista, el 25 de junio de 1936, me condujo a la lectura sistemática de sus agendas (1926-1936), que conservó mi madre. Posteriormente, la petición de sus expedientes carcelarios y judiciales y la búsqueda en repositorios de prensa histórica me permitió completar la información concreta sobre su vida, desde su nacimiento en 1898 hasta su muerte en 1946.

Es cierto que existía el anhelo de hacer esta investigación desde hace tiempo, porque conservé sus agendas y cada cierto tiempo hacía una búsqueda con su nombre en internet y, en ocasiones, las hojeaba encontrando y descifrando curiosidades. Con este interés y la información inicial, localicé las primeras menciones en el Boletín del Instituto Médico de Valencia (IMV) de 1935, la referencia recogida en el libro de Xavier García Ferrandis, los datos en la Gaceta de Madrid (GDM), y en los Boletines Oficiales del Estado (BOE) de 1940 a 1943, en los que aparece como procesado e incurso en diferentes procedimientos judiciales por responsabilidad política, consecuencia del consejo de guerra sumarísimo.

Poco más apareció en internet en una primera búsqueda, pero esas pocas aunque importantes referencias, junto con los consejos de expertos memorialistas, me llevaron a indagar en determinados enlaces, tales como los repositorios del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH, Salamanca) y las diferentes bases de datos de diarios antiguos, especialmente el de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura (PHMUC) y la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional (HDBNE), en los que ya se encuentra su nombre en búsquedas exhaustivas. A partir de estos pocos datos pude empezar a interpretar sus agendas Vichy, lo que supuso, en primer lugar, hacerme con su endemoniada letra de médico para, poco a poco, descifrar su contenido. Dado que sus agendas comprenden un periodo de diez años, desde 1926 hasta 1936, esta etapa de su vida es la que está más completa, y estirar del hilo de esas notas también me ha permitido situarlo en hechos históricos relevantes de nuestro país.

Hay que señalar que estas agendas son muy exactas en cuanto a los datos apuntados. Valga como ejemplo –y como curiosidad– la anotación que realiza el 14 de enero de 1927 en la que dice «Noche cura de luxación interna de la clavícula derecha a Luisa Leers que cayó desde el trapecio en el circo «Price». Cura definitiva en la Pensión». Utilizando esta referencia y acudiendo a repositorios de prensa histórica se encuentra en esa fecha dicho accidente3 y, el 20 de febrero, la vinculación de Julio Chornet con los cuidados de esa artista, que publica una nota de agradecimiento «por los cuidados de los doctores Aznar, Gutiérrez y Chornet […] que han luchado lo indecible para vencer la rebeldía de mi muñeca derecha, no tan obediente al tratamiento como mi clavícula».4 Según recoge en la agenda de ese año, asistirá a Luisa Leers (1909-1997) casi diariamente hasta finales de marzo.5

En estos repositorios se han identificado centenares de referencias –en algunos casos buscando aproximaciones de su apellido como Chomet, Clonet, Clornet, Chonnet, etc. por los errores en la identificación de los caracteres de los sistemas OCR– que directamente mencionan al propio Julio Chornet, a su abuelo o a su padre, localizando hechos en los que participaron y que se encuentran referenciados en sus agendas o archivos. Estoy seguro de que estas apariciones en prensa son una parte pequeñísima de su presencia pública y, por tanto, no acaba aquí la investigación sobre él. Aunque en algún momento había que cerrarla.

Solo existen dos lagunas importantes en su vida; la primera comprende el periodo de 1923 a 1926, es decir, desde su licenciatura como médico hasta su primera agenda; y, posteriormente, desde 1945, cuando se le condena y termina su expediente judicial hasta su fallecimiento en 1946. En estos dos periodos no existe ninguna referencia escrita salvo alguna nota de prensa y, lamentablemente, las personas que convivieron con él han fallecido.

Mi primera búsqueda fue en la agenda de 1931, en la que el 14 de abril mi abuelo de su puño y letra escribió «Se proclama la República en España». Más allá de esa emblemática fecha, cada página recoge su actividad diaria profesional y en muchos casos política, hasta que, días después del golpe militar en 1936, solo apunta durante varias semanas la palabra «Hospital». A partir de entonces deja de escribir y solo quedan páginas en blanco. Esta ausencia de notas, combinada con la información obtenida por el profesor Xavier García Ferrandis y otros textos sobre la historia de ese periodo en València, nos da cuenta de cuál debió de ser su dedicación y ritmo de trabajo a partir de ese momento. En este caso, el hecho de pasar de anotar diariamente su vida a dejar de hacerlo también es fuente de información.

La documentación obtenida permite hacer un seguimiento desde su nacimiento hasta su muerte, por lo que, si bien inicialmente se optó por redactar la segunda parte del libro como si fuera un diario en primera persona, al final se hizo en tercera, con un estilo más clásico de trabajo histórico, para poder incluir hechos históricos que, con toda probabilidad, tuvo que presenciar. Existen pocos vacíos, al menos por lo que se refiere a su vida social y profesional, aunque obviamente la información recogida solo nos da una visión a grandes rasgos de su vida. No obstante, uniendo esta con datos objetivos de la realidad social y política de aquellos años, entresacada de los libros de historia y de la prensa de esa época, el lector puede situar a mi abuelo en ciertas realidades que seguro tuvo que vivir.

Por ejemplo, saber el domicilio donde residían mis abuelos, en el número 34 de la Gran Vía Marqués de Turia, y la localización de los refugios próximos gracias a la Guía Urbana. Valencia 1931-1939,6 permite suponer que durante los bombardeos de 1937 y 1938 se dirigieron a los más cercanos, ubicados en la propia Gran Vía o en la calle Almirante Cadarso, situada a la vuelta de la esquina. También podemos imaginar que vio la entrada de las tropas franquistas a partir de la experiencia que nos describe María Moliner, que residía en el número 22 de esa misma avenida de València –donde actualmente hay un monolito en su recuerdo instalado por el Ayuntamiento de Valencia– y cuya experiencia directa está recogida en el libro de Inmaculada de la Fuente sobre la lingüista.7 En estos casos también resultan relevantes las fuentes orales.8

¿Por qué contar su vida desde su nacimiento? La investigación se podría haber limitado al periodo republicano y de la guerra, pero su figura quedaría descontextualizada. La razón de ampliar el marco, incluyendo referencias a sus familiares, es que es la mejor forma de entender su evolución política y personal, desde un republicanismo muy activo de carácter liberal y de naturaleza populista, carente de una visión social compleja, bajo la influencia de su padre y su abuelo hasta llegar a su incorporación al socialismo –con todo lo que significaba en esa época–, así como las razones que lo llevaron a hacerse médico y no dedicarse a los negocios familiares.

Resulta difícil, sin el relato real y directo de la persona, situar algunas vivencias, y prácticamente imposible saber de las intenciones o de las motivaciones que provocaron o sustentaron sus actuaciones, pero los hechos sucedidos en València en esos años debieron de ser conocidos por él de manera directa. De eso estamos seguros ahora, tras esta investigación. Que tuvieran o no influencia en su forma de ser o pensar el mundo y de determinar sus decisiones solo se puede deducir a través de sus actos, más allá de sus motivos. Afiliarse o no al PSOE pudo ser debido a su evolución ideológica o a intereses particulares, pero la realidad es que se afilió y participó activamente en la Federación Socialista Valenciana (FSV) en una posición que podríamos definir como la de un «cuadro intermedio» en lenguaje de partido actual. Es un hecho del que no hay duda, y debió de ser un acto muy consciente de sus consecuencias dada la situación política por la que atravesaba el país. Lo mismo puede decirse de su afiliación a la Unión General de Trabajadores (UGT), y en este caso, además, aceptar ser presidente del Sindicato Médico de Valencia y Provincia «afecto a UGT», como se dice en su expediente de acusación, no deja dudas respecto de su compromiso o, cuando menos, si se quiere relativizar, de no pasar desapercibido.

Pensar que pudiera haber intereses particulares o secundarios en esos actos –como sí los había en otros médicos afiliados a la UGT pertenecientes a partidos de derecha que lo hicieron, legítimamente, para protegerse o poder ejercer– no parece razonable, pues eso no lo hubiera llevado a dirigir el sindicato. Es aún menos dudosa la motivación que lo condujo a dirigir un hospital de sangre en la retaguardia, fundado además por el PCE y llamado Pasionaria por la significación de este hospital. En este caso suponía asumir un grado de identificación y compromiso político de quien lo dirigiese que no podía pasar desapercibido por amigos y enemigos, aún menos al hacerlo como director con rango de mayor, es decir, comandante del Ejército, aunque en este punto obligado por las circunstancias y las decisiones políticas tomadas en el contexto bélico.

Su trayectoria política es coherente, desde un punto de vista personal, en el ambiente político de la ciudad y la provincia en las primeras décadas del siglo XX. El paso desde su pertenencia al Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA) de Blasco-Ibáñez hasta su afiliación al Partido Socialista representa, al igual que ahora, una concienciación política desde la adolescencia hasta la madurez siguiendo caminos indirectos pero progresivos. En este caso es fácil comprender que primero, influido por la tradición familiar, rompiera con el statu quo general representado por la monarquía española al afiliarse al PURA, aunque manteniendo, sin embargo, la identificación con su clase social para, poco a poco, tomar conciencia a través de su trabajo, sus compañeros y sus lecturas de las desigualdades existentes y comprometerse con el cambio político y social que se estaba produciendo en España afiliándose al PSOE. Su pertenencia al PURA se alargó al menos hasta mediados de 1931. Ese mismo año ya se recoge en sus agendas su participación como dirigente local u orador en actos del PSOE o de UGT en varias localidades de toda la provincia de Valencia y Alicante.

Es relevante que el PURA fuese creado como una escisión de la Unión Republicana, debido a las diferencias entre Vicente Blasco-Ibáñez con Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux. Con cambios de nombre, la ideología de este partido se basaba en el «blasquismo», de carácter republicano y populista y sustentado en el liderazgo de Vicente Blasco-Ibáñez y en el diario El Pueblo, que él mismo dirigía. La hegemonía social y política de ese partido duraría hasta la muerte de Blasco-Ibáñez, y fueron los vaivenes pactistas de su sucesor, su hijo Sigfrido Blasco-Ibáñez, las razones reales de su decadencia. La implicación de Julio Chornet en la vida de la organización queda patente en las notas que el PURA publica sobre la vida interna del partido recogidas en diferentes periódicos y especialmente en su periódico El Pueblo.

Esta transición conviene inscribirla en un doble contexto: su propia evolución personal y los conflictos, por una parte, entre los republicanos conservadores y los republicanos progresistas y, por otra, entre el PSOE –especialmente la FSV– y el resto de los partidos integrantes del Frente Popular. Todo esto se inició con la deriva del partido de Blasco-Ibáñez hacia pactos con Lerroux desde la asamblea de 1930, en la que fue elegido por aclamación el hijo menor de Vicente Blasco-Ibáñez, Sigfrido Blasco-Ibáñez, como presidente del PURA. La transición de mi abuelo afectó a muchos más militantes del blasquismo, pero en realidad fue toda una estrategia del Partido Socialista, dado que compartían una base social y electoral común especialmente en València y la provincia, donde el blasquismo había mantenido una hegemonía histórica casi absoluta. No obstante, los estudios realizados por el profesor Sergio Valero, particularmente su tesis doctoral,9 y gracias a las conversaciones mantenidas con él, parecen indicar que este salto directo del PURA al PSOE fue un comportamiento poco corriente y, en sus propias palabras, una característica única de Julio Chornet, tanto por el propio hecho de su afiliación como por el poco tiempo que pasó entre su abandono del PURA y su incorporación al PSOE. No es extraño que su afiliación a UGT sea anterior a la del PSOE, aun militando en el PURA, ya que muchos militantes de este partido estaban organizados en los pocos sindicatos existentes entonces.

Ahora bien, nunca justificó ni apoyó conductas de determinados grupos más radicalizados pertenecientes al Frente Popular, ni aquellas acciones que superaban los límites de lo que podríamos llamar decencia o respeto de los derechos humanos, actitud que resulta coherente en una persona que era, sobre todo, un demócrata. De la misma forma que asumió la responsabilidad de construir una nueva institucionalidad con su labor política, sindical y profesional, también ayudó a escapar o acoger a personas que sufrían persecución y riesgo de morir, aun sabiendo de sus ideas contrarias a la República. Con esa actitud auxilió de diferentes maneras a monjas con las que había colaborado en su actividad profesional en el Hospital Provincial o la Casa de la Salud y que, por ese motivo, más que religiosas para él eran enfermeras; y permitió, en calidad de presidente del Sindicato Médico de Valencia y Provincia, la afiliación a UGT de médicos de derechas para que pudieran ejercer o directamente salvar sus vidas. Todo ello sin dejar de asumir públicamente su defensa de la República y sus ideas socialistas, como se evidencia en su adhesión a manifiestos del sindicato, su participación en actos y congresos del PSOE y la asunción activa de responsabilidades políticas y sindicales. Ambos comportamientos son hechos que conforman su personalidad compleja y su perfil de ciudadano comprometido y consciente de las circunstancias que le rodean durante este periodo de la historia.

Podría pensarse que el objetivo de las acciones de ayuda a colegas de derechas era cubrirse las espaldas ante la derrota militar. Esto podría ser verosímil si las hubiera hecho hacia el final de la guerra, pero estas actuaciones las llevó a cabo desde mucho antes de 1936 y, además y precisamente por ellas, fue detenido por sus propios «camaradas revolucionarios», entre ellos, el ministro Ángel Galarza, quien firmó el registro de su domicilio en marzo de 1937. En fin, parece más comprensible pensar que todas estas actividades las realizase conscientemente, sabiendo de sus consecuencias y sin dejarse llevar por el devenir de la historia.

Julio Chornet López era una persona culta cuyas lecturas iban más allá de los temas profesionales. Entre los libros no profesionales de su biblioteca10 están algunos de Nietzsche, Thomas Mann o Augusto Villalonga, junto a obras de teatro, novelas y textos clásicos. Era socio de la Filarmónica de Valencia y del Ateneo Mercantil de Valencia al menos desde 1927, continuando así la tradición de su padre, quien también había formado parte de ambas instituciones. Esta actividad social y cultural, junto con sus responsabilidades políticas y médicas a favor de la República, conforma una personalidad compleja, consciente e informada de lo que sucedía en su entorno. A falta de más información, parece razonable pensar que sus actos estaban motivados por una actitud sincera e informada, lo que no evita detectar algunas contradicciones.

El clima familiar debía de pesarle mucho en su día a día desde la proclamación de la República. Con tres hijos criándose en plena guerra –Loreto, Carmen y Julio Enrique, de 7, 3 y 1 año, respectivamente, al inicio del conflicto–, con familiares directos relacionados con las ideas tradicionalistas, cuando no directamente falangistas, en un ambiente declaradamente católico y favorable a la Iglesia, su compromiso iba en contra del ambiente de su clase social y su entorno familiar más directo. Este contexto es muy probable que no le dejara asumir más responsabilidades y seguro que, aun así, las que ya tenía fueron motivo de quejas por parte de su mujer Carmen, mi abuela, y de la familia de esta, cuyo padre, madre y hermanas residían en el piso superior al suyo en la Gran Vía Marqués del Turia. Como muestra de esta posición se sabe que su suegro Juan Bautista Hernandis Talens y hermanos fueron declarados –según consta en el CDMH– «enemigos de la República», por lo que sus fincas en Poliñá del Júcar fueron incautadas en 1938.11 Las incautaciones de patrimonio, tierras e industrias también afectaron a las propiedades de los Chornet en l’Alcúdia, que en ese momento dirigía todavía su padre con la ayuda de su otro hijo Héctor.

Resultan cuando menos curiosas algunas coincidencias con personalidades de la época sobre las que no se han podido encontrar más datos al margen de vínculos de amistad. Se trata de varios dirigentes muy importantes de la UGT, del PSOE y de responsables de los diferentes Gobiernos republicanos. Por un lado, con Pascual Tomás Taengua,12 quien fuera vicesecretario del sindicato durante la guerra y posteriormente, a partir de 1944, ya en el exilio, secretario general. Con él debió de coincidir en València al menos en 1937, pues hemos encontrado múltiples cartas de este dirigidas a la Federación de Sindicatos Médicos y al propio Sindicato Médico de Valencia y Provincia solicitando distintas informaciones o trasladando acuerdos de los órganos de dirección de UGT. Obviamente, el receptor sería el presidente de una u otra organización, que en el caso de la federación era José Estellés Salarich y en el caso del sindicato era Julio Chornet, ya responsable de esta organización después de haberlo sido Mercedes Maestre Martí –aunque hay dudas sobre si fue presidenta o vicepresidenta– y anteriormente Rafael Vilar Fiol.

Jose Estellés Salarich también era un médico valenciano afiliado a la agrupación de València del PSOE, presidente de la Federación de Sindicatos Médicos de UGT y vocal en la Comisión Ejecutiva de UGT a partir de 1936 o 1937. En relación con él, el dato curioso es que trabajó en Cortes de Pallás de inspector municipal interino de Sanidad y fue director del hospital de urgencia de la Sociedad Hidroeléctrica Española, empresa cuya mutua, como se destaca en el texto, tenía la sede en el mismo edificio donde nacieron Julio y Héctor Chornet, es decir, en el número 25 de la calle Comedias. Sin embargo, más allá de esta coincidencia constatada, no hemos podido averiguar si esta dirección era residencia permanente o casual de Julio Chornet, de su hermano y de su padre –su madre había fallecido en 1900– antes de irse a vivir a la Gran Vía Marqués del Turia número 34 en 1917.13 Este último domicilio aparece en los censos como residencia fija desde esa fecha en la documentación censal y del padrón consultado, y se confirma en los documentos posteriores del sumario judicial.

Además, otro indicio curioso es que su padre, Pascual Chornet Boix (1866-1942) tuvo negocios con la «industria de fabricación de electricidad» a partir de 1919 y hasta 1935, en particular con la compañía Hidroeléctrica Española y precisamente en Cortes de Pallás, donde había trabajado José Estellés Salarich. Que estas coincidencias quieran decir algo o no quedan, como tantas otras cosas, en el ámbito de la especulación. Pero todas estas circunstancias apuntan a que podría haber algún tipo de contacto más allá de las relaciones posteriores que tuvieran como médicos, socialistas y sindicalistas, y más teniendo en cuenta lo reducido de la élite urbana valenciana en aquel tiempo.

Con Julián Torres Fraguas también debió de existir una relación más profunda. Este médico también fue presidente del Sindicato de Médicos de UGT y miembro del Comité Nacional entre 1932 hasta su muerte en 1936, y fue nombrado ministro de Sanidad nada más iniciarse la Guerra Civil, aunque fatalmente no pudo tomar posesión por fallecer pocos días antes. En este caso, el indicio de que debían de tener relación de camaradería, más allá de la pertenencia a la organización política y sindical, es el hecho de que sus dos hijas, Carmen y Paquita Torres López, ejercieran de enfermeras en el hospital que dirigió Julio Chornet durante la contienda, algo que puede ser o no una casualidad o puede indicar que existía algún tipo de amistad que llevara a la viuda de Torres Fraguas a permitir a sus dos hijas trabajar precisamente en ese hospital bajo las órdenes de mi abuelo.

Hemos podido seguir la vida y la transición política de Julio Chornet desde su adolescencia hasta su arresto. Lo que pudo vivir en València a partir de enero de 1939 hasta la derrota definitiva de la República es difícil de saber a ciencia cierta, pero es significativo que su primera detención se produjera el 29 de marzo de 1939, día de la entrada de las primeras tropas franquistas en València y sin mediar denuncia. No se sabe si esta se produjo en el hospital donde trabajaba, pues ese día era un miércoles laborable, o en su casa, donde se guarecería ante la presencia de falangistas por la calle y ante la inminente entrada del ejército de Franco. Es muy probable que su detención ya estuviera decidida con anterioridad, como sucedió con muchas otras personas que no pudieron o no quisieron exiliarse.

Esta primera detención, como he dicho, ocurrió tres días antes del final de la guerra, nada más llegar las primeras tropas a la ciudad y desatarse las persecuciones por parte de los falangistas y los quintacolumnistas contra todo ciudadano comprometido o identificado con la República. Estos grupos salieron en tropel, subidos en camiones para amedrentar, perseguir, encarcelar y hasta fusilar, sin mediar juicio, a todo aquel que pudiera ser identificado por alguien como proclive a la República. Finalmente fue excarcelado el 2 de abril, cuatro días después –dice en su primera declaración–, por la intervención de un cura amigo suyo, el padre Colomer, y vuelto a detener, ya como consecuencia de una acusación de un falangista, teniente de Caballería, el 10 de abril y, posteriormente, por otra denuncia del principal acusador de mi abuelo, el también médico Salvador Roda Soriano (1900-1975).14 Sus vivencias quedan claramente reflejadas en sus declaraciones ante el juez en la instrucción del consejo de guerra.

Respecto a este médico denunciante, hay que significar algunos datos de su vida para ubicarlo adecuadamente en el entorno social y político de aquella época y por qué actúa con tanta insistencia en el proceso acusatorio. Estudió en el colegio de los Hermanos Maristas15, ubicado entonces en la calle Marisol 5.16 Posteriormente, en 1921, aparece en un listado de «certificaciones expedidas por la Universidad» en los Anales de la Universidad. Su principal actividad social está vinculada a la fiesta de las Fallas, tanto en la comisión de la falla de la calle Calatrava –detrás de su domicilio– como en el Comité Central Fallero,17 pero su presencia pública más destacada es en actos y organización de la Derecha Regional Valenciana (DRV) tanto en València ciudad como en la provincia.

Por la multitud de actos de la DRV en los que participa y que quedan patentes en la prensa conservadora es evidente que miente cuando en 1936 declara ser miembro de Esquerra Valencianista, aunque su defensa del tradicionalismo regionalista es lo que caracterizaba la estrategia de ese partido, promoviendo actos de exaltación de la Senyera, las fiestas regionales y en defensa del Estatut d’Autonomia18 redactado en 1931. En algunos de esos actos públicos interviene, junto a Gil Robles, Luis Lúcia, Joaquín Manglano y otros destacados dirigentes derechistas. Un acto importante que lo sitúa claramente en la dirección de este partido es el que se lleva a cabo en la Plaza de Toros de Valencia el 8 de junio de 1932 junto a Gil Robles, en el que él mismo participa como orador.19 Además, es ponente en la III Asamblea de la DRV, que se realiza en noviembre de 1932.20 Su pertenencia a la entidad de médicos católicos es evidente, y en 1935 participa en la asamblea de la Hermandad de San Cosme y San Damián.21 Durante las elecciones de febrero de 1936 participa en actos de la Alianza Popular,22 y ya en la posguerra se ha incorporado a la FET, donde participa activamente en actos de afirmación del Movimiento,23 hasta llegar a ser «secretario general del Movimiento» en València.24 En el inventario del archivo de la Biblioteca Valenciana constan varias cartas entre Roda Soriano y Nicolau Primitiu, entre 1952 y 1961, y en 1959 es nombrado cronista oficial de Cortes de Pallás, donde se dedica a escribir sobre la historia de esta localidad y del «Patrimonio Cultural Cortesano».25 Durante todo este periodo de la posguerra no se le conoce actividad médica y sí muchas publicaciones de carácter cultural vinculadas a archivos, monumentos, arqueología, mitos, etc., hasta llegar a ser condecorado con la Orden de Alfonso X el Sabio por el ministro de Educación en un acto en el que se le presenta como concejal de archivos del Ayuntamiento de Valencia,26 siendo concejal ponente de monumentos27 y desplegando una gran actividad en la Casa de Valencia en Madrid, con actos regionalistas y de exaltación de la historia del reino de Valencia.28 Llega a ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia.

Volviendo a Julio Chornet, ¿pudo o se planteó mi abuelo exiliarse tras la guerra? No nos consta en la familia que hiciera algún movimiento en ese sentido, aun habiendo tenido la posibilidad, pues entre la documentación del expediente judicial aparece, incluso como elemento acusatorio, la circunstancia de que había solicitado un pasaporte, aunque, como él declara posteriormente, nunca pasó a retirarlo. También resultó acusatorio el hecho de haber viajado varias veces a la frontera para recoger material médico por encargo del Gobierno republicano. En definitiva, Julio Chornet contaba con la experiencia y los contactos para exiliarse, pero no lo hizo.

Su dedicación al hospital de retaguardia es esencial en su historia, pero lamentablemente toda la documentación referida a este centro, primero denominado Pasionaria y después Militar Número 2 de Valencia, se ha perdido. Existen pocas referencias en periódicos, no hemos podido obtener ninguna fotografía significativa y solo disponemos de comentarios indirectos de lo que pasaba en ese centro hospitalario y algún documento firmado por él. Por desgracia no existe ningún documento en los archivos del Ministerio de Defensa ni en los del Partido Comunista de España, pues este dio la orden de destruirlos al finalizar la guerra, según nos han confirmado sus responsables. No obstante, he de agradecer muy sinceramente el trabajo de búsqueda, tristemente infructuoso, que ha realizado el personal de ambos archivos. No sé si el Colegio de los Salesianos de València, ubicado en la calle Sagunto –que es el edificio que albergó el hospital–, guarda alguna documentación, ya que me ha resultado imposible saberlo porque mis peticiones no han recibido ninguna respuesta. Tampoco tenemos datos, al margen de los generales, de la Casa de la Salud, hospital donde trabajó antes del conflicto, pues no existen archivos históricos de este centro y habiendo desaparecido hasta el edificio original y transcurrido tanto tiempo es difícil que puedan ser localizados. A pesar de los muchos datos disponibles, la información que realmente sería relevante desde un punto de vista histórico no existe o no la quieren facilitar. Lo más probable es que se destruyera, o quizás se trasladó al acabar la guerra a dependencias judiciales para su estudio, ya que, tras haber sido incautada cuando estalló la guerra por Izquierda Republicana, puede que esté perdida en algún archivo.

Qué le hubiera pasado profesionalmente a mi abuelo, si las circunstancias políticas y sociales hubieran sido otras, queda en el ámbito de la especulación, también de la imaginación del lector. Pero no es muy descabellado pensar que, en otro entorno político y social, su desarrollo profesional le hubiera llevado a ocupar puestos de responsabilidad política o académica vinculados con la medicina. Lo que sí está claro es que hubiera seguido ejerciendo. Los datos que apuntan hacia esa idea son, en primer lugar, que Julio Chornet era un médico joven y desarrolló toda su carrera entre la edad de los 23 y los 41, desplegando una labor asistencial y quirúrgica intensa a lo largo de esos 18 años. No tenemos noticias de su actividad con posterioridad, es decir, entre 1939 y su fallecimiento en 1946, aunque sí nos consta que estuvo inhabilitado para ejercer por un tiempo, si bien llegó a ejercer en Gandia tras su liberación; en segundo lugar, hay que destacar su tradición familiar vinculada a la medicina; y, finalmente, no hay que olvidar que Julio Chornet estaba involucrado en la organización higiénico-sanitaria de València en esa época. También es lógico pensar que, aun padeciendo un tumor cerebral –que fue la causa de su defunción–, en otro contexto hubiera tenido una asistencia médica diferente a la que recibió en aquellos años totalitarios y devastadores de la posguerra y la dictadura franquista. Seguramente hubiera vivido más tiempo, con las consecuencias asistenciales para él y cotidianas para la familia que todos podemos suponer.

De mis conversaciones con mi madre Carmen Chornet, al igual que otras mantenidas recientemente con mi tía Mari Ángeles Chornet Calvo, hija de Héctor Chornet López, hermano de mi abuelo, hay algunas anécdotas que se señalan en el libro. Una de las pocas cosas que me dijo mi madre es que durante la guerra o tras esta se quemaron numerosos documentos suyos, entre otros, escritos de personalidades socialistas y del ámbito profesional. Ella recordaba, por ejemplo, que había cartas con Hildegart Rodríguez Carballeira, lo cual es probable porque ambos coincidían en dos aspectos: la pertenencia al Partido Socialista y la UGT y una actividad profesional relacionada con la sexología, como se verá en el texto.

El relato a grandes rasgos de su biografía es fácil de contar, no así sus vivencias ni la intensidad de estas, a las que solo se puede llegar recreando su vida a través de aquellos hechos concretos que, siendo breves y a modo de ejemplo, resumen largos periodos de su vida. Es hijo y nieto de una familia ciertamente adinerada, representante de la nueva burguesía ilustrada y progresista, claramente republicana desde antaño y con influencia social y política en la comarca de la Ribera, por su posición económica lograda tras la adquisición de tierras durante las desamortizaciones llevadas a cabo por los diferentes Gobiernos a lo largo del siglo XIX. Un niño que vive, asimila y comparte el pensamiento republicano de su padre y de su abuelo mientras disfruta de esa vida acomodada. Un joven que tiene la posibilidad de estudiar bachillerato y acceder a la Universidad, y que, por influencias familiares, decide estudiar Medicina, mientras que progresivamente asume compromisos políticos, primero con el republicanismo y después con el socialismo. Un adulto que consolida su transformación política al tiempo que desarrolla su profesión de médico ginecólogo y disfruta de una familia en una ciudad que se desarrolla y moderniza. Un ciudadano que, ante los cambios políticos y sociales que vivía su país, decide comprometerse con ellos sin tener en cuenta que su vida podría ser más sencilla sin ese compromiso. Un adulto que, finalmente, con apenas 40 años, vive la derrota, sufre la persecución, un juicio político y la cárcel, circunstancias que condicionaron su vida y la de su familia hasta el día de su fallecimiento.

Este es el relato a grandes rasgos de la vida de una persona que, sin embargo, no expresa toda la complejidad de su vida ni se puede agotar en un libro. Para llegar a comprenderla hay que relacionarla con aquellos hechos que, aun siendo circunstanciales y apenas la punta del iceberg del relato, pueden expresar resumidamente un tiempo más largo de su existencia. Así, el nombramiento de concejal del Ayuntamiento de Valencia, a propuesta del Partido Socialista dos meses antes del golpe militar, es, por sí mismo y relacionándolo con los hechos inmediatamente posteriores, suficiente información para imaginarse todo un conjunto de hechos mucho más complejos que una mera designación.

Confieso que a medida que encontraba información sobre él, la contrastaba con sus agendas y los documentos localizados y la contextualizaba con aquellas circunstancias plasmadas en la prensa y en los libros de historia, mi abuelo, Julio Chornet López, adquiría corporeidad, casi se convertía en un personaje literario de una novela que, sin embargo, se sostenía en hechos muy reales y contrastables. Una figura que cobraba voz y con el que he mantenido, a lo largo de estos meses, un diálogo. Conversación que se hizo más intensa cuando encontramos las cartas que se intercambiaron mis abuelos a lo largo del año que estuvo preso y que me permitió conocerlos más a ambos.

Las ucronías posibles para la vida de Julio Chornet y de infinidad de profesionales que apoyaron la República, e incluso de varias generaciones posteriores, si la historia de España hubiera sido otra, son tantas como inútiles. Sin embargo, es inevitable pensar que sin el golpe militar, la guerra y la posguerra franquista, y dependiendo de la evolución de su enfermedad, seguramente mi abuelo habría vivido muchos años más. Quizás habría vivido hasta finales de los años ochenta o más, como otros de su generación de uno u otro bando que vivieron experiencias muy similares a él, pudiendo seguir ejerciendo y teniendo una activa vida familiar, política y social. Los nietos habríamos tenido un abuelo con el que pasar los veranos en el huerto de Alzira, en Villa Carmen. A lo mejor mi tío Julio Enrique no habría muerto en un accidente de coche a los 13 años y, tal vez, su influencia no habría sido la de una persona ausente y yo no estaría escribiendo este libro. Quizá lo hubiera escrito él. Pero la realidad es que todo aquello pasó.

Alguien con juicio puede preguntarse legítimamente por qué menciono de pasada a la otra persona esencial de esta historia, es decir, a mi abuela, su mujer Carmen Hernandis Martí. La respuesta es que ella representó el silencio. A pesar de haber vivido con nosotros hasta principios de los años ochenta, ella era el silencio de este relato, aunque con toda seguridad fue la depositaria de todo cuanto vivió él y que, sin embargo, no nos compartió, guardándolo a buen recaudo bajo siete llaves. Un silencio que incluía todo el entorno familiar, durante años a sus hijas y siempre a sus dos hermanas, mis tías Julieta y Rosita. Hasta ese punto la dictadura sometió a los vencidos, hasta convencerlos de que ellos eran los culpables y que debían avergonzarse, de que no podían ni compartir su derrota como parte de la memoria de un país. Cuarenta años de imposición de un injusto sentimiento de culpabilidad y vergüenza que continuó con la indiferencia de los Gobiernos tras la muerte del dictador y, por qué no decirlo, por el desinterés de muchos de nosotros, que teniendo la posibilidad de sacarlo a la luz, por comodidad, juventud o inexperiencia, contribuimos a ese silencio. Solo unos pocos a los que no se les hizo caso durante décadas, los familiares de los represaliados, mantuvieron la reivindicación de la memoria, gracias a los cuales ahora es posible reconstruirla poco a poco, fosa a fosa, expediente a expediente.

Por esto este libro no es solo un homenaje a un único individuo, sino a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que vieron sus vidas truncadas, violentadas por la sinrazón de un golpe militar que fue la causa de una guerra civil. En este trabajo, el inicio de la novela escrita a mitad del siglo XIX por Charles Dickens, Historia de dos ciudades, adquiere todo su significado:

Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.29

Seguro que muchos de nuestros abuelos y bisabuelos merecerían un homenaje o una recuperación de su memoria. Personalmente, creo que otro abuelo que se merece un recuerdo es un joven –apenas un adolescente nacido en Barcelona en 1920– que se trasladó a València de niño, que daba sus primeros pasos laborales con 8 años como botones en el bar Mezquita, que se vio convocado a luchar por la República junto a miles de niños y adolescentes –se calcula unos 30.000– en la llamada Quinta del Biberón.30 Este hombre que después de la guerra, en la que salvó la vida tras participar como soldado en el frente de Teruel, tuvo que volver hacer el servicio militar durante tres años más, quizás obligado por las penurias de la posguerra o por su participación en el bando republicano. Acabó viviendo en València, trabajando primero como camarero y después, a mitad de los años sesenta, orgullosamente toda su vida, como agente comercial. Se casó con Paquita Cantús Magraner, con la que tuvo dos hijas y formó una familia, tratando de olvidarse, como tantos otros, de aquel sufrimiento padecido durante y tras la guerra. Este hombre es Antonio García Zúñiga. Mi suegro, abuelo de mi hija. Valga como representante de muchos otros actores invisibles de ese periodo.

Este libro recoge dos partes bien diferenciadas, algo que se puede apreciar fácilmente. La primera la elaborada por el profesor Xavier García Ferrandis, con un carácter fundamentalmente histórico-médico, y la segunda elaborada por mí que se centra en la vida personal, social y política de mi abuelo. Es inevitable que se repitan algunas informaciones en ambas partes, sobre todo en lo relativo a su actividad profesional, pero se ha preferido mantener esas reiteraciones –aunque se ha tratado de reducirlas–, pues al profesor García Ferrandis le sirve de apoyo para ubicar a Julio Chornet en un contexto profesional, mientras que en la segunda parte son el soporte para narrar su vida, su evolución ideológica y su imbricación con su actividad política. De esta forma evitamos la continua referencia a lo anteriormente dicho, damos continuidad a la lectura y ambas partes pueden leerse independientemente. Además, ¿dónde podría ponerse la frontera entre estos tres aspectos en la vida de cualquier persona?

Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber iniciado esta búsqueda treinta años antes, cuando todavía estaban vivas mi madre, mi tía, amigos suyos, familiares de su hermano Héctor y otras muchas personas que me hubieran podido aportar información concreta, quizás incluso