Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Contra

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

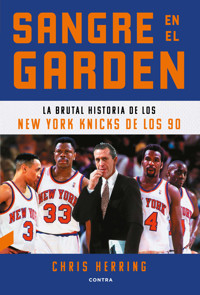

LIBRO RECOMENDADO POR BARACK OBAMA La historia definitiva de cómo Pat Riley, Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley y Anthony Mason resucitaron la icónica franquicia con un juego tremendamente físico y un coraje y una determinación inigualables. Para casi toda una generación, los New York Knicks han sido una broma. Desde 2001, la franquicia ha gastado más dinero, perdido más partidos y ganado menos series de playoffs que cualquier otro equipo de la NBA. Pero durante la era anterior, la Gran Manzana estaba locamente enamorada de unos Knicks que se ganaron el respeto no solo por ganar, sino por la fuerza bruta que empleaban. Los Knicks siempre buscaban pelea, a menudo animados por su entrenador, Pat Riley. Pelearon contra jugadores contrarios. Pelearon entre sí. Demonios, ¡incluso se pelearon con sus entrenadores! La NBA no se tomó bien su espíritu de lucha. En dos años, los funcionarios de la liga movieron hilos para modificar varias reglas y evitar así que Nueva York convirtiera el baloncesto en sangrientos combates de lucha libre. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1990, el equipo se ganó el cariño de millones de aficionados. En Sangre en el Garden, Chris Herring profundiza en el origen, la evolución y hundimiento de la icónica franquicia, y nos lleva al vestuario, las salas de juntas y a la pista para mostrarnos los momentos clave que elevaron al equipo a las alturas y los que amenazaron con derrumbar todo el edificio. Sangre en el Garden es un retrato adictivo, lleno de detalles reveladores que nunca antes se habían divulgado, sobre una época y un equipo inolvidables.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Blood in the Garden: The Flagrant History of the 1990s New York Knicks

© 2022, Chris Herring

Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho

Diseño: Emma Camacho, a partir del diseño original de James Iacobelli

Maquetación: Emma Camacho

Composición digital: Pablo Barrio

Primera edición: Octubre de 2023

Primera edición digital: Octubre de 2023

© 2023, Contraediciones, S.L.

c/ Elisenda de Pinós, 22

08034 Barcelona

www.editorialcontra.com

© 2023, Guillermo Ortiz, de la traducción

© Nathaniel S. Butler y Noren Trotman/NBAE vía Getty Images, de las imágenes del fotomontaje de la cubierta

Todas las fotos del interior son cortesía de Getty Images

ISBN: 978-84-18282-97-3

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

Para Marsha y Cedric Herring, los mejores padres del mundo.

Siempre he querido que os sintierais orgullosos de mí y rezo porque así sea. Hasta que nos volvamos a ver. Os quiero.

ÍNDICE

PRÓLOGOCAPÍTULO UNO. UN NUEVO IDIOMACAPÍTULO DOS. MENOS MAL QUE NO LLEVABAN GRANADAS DE MANOCAPÍTULO TRES. LA REINVENCIÓN DE PAT RILEYCAPÍTULO CUATRO. ESTAMPAD A MICHAEL JORDAN CONTRA EL SUELOCAPÍTULO CINCO. UNA SILUETA MARCADA CON TIZACAPÍTULO SEIS. LA MARIPOSA ENTRE LOS BÚFALOSCAPÍTULO SIETE. UN RAYO DE LUZCAPÍTULO OCHO. TREINTA Y SEIS HORAS EN RENOCAPÍTULO NUEVE. LA VIDA ENIGMÁTICA DE ANTHONY MASONCAPÍTULO DIEZ. EL AGITADOR EN LAS GRADASCAPÍTULO ONCE. EL SUEÑO7, LA PERSECUCIÓN Y LA PESADILLACAPÍTULO DOCE. CUESTIÓN DE COMPROMISOCAPÍTULO TRECE. TODOS TENEMOS NUESTRA PARTE DE CULPACAPÍTULO CATORCE. EL PELELECAPÍTULO QUINCE. REGRESO A LOS ORÍGENESCAPÍTULO DIECISÉIS. VISTA PARA SENTENCIACAPÍTULO DIECISIETE. HECHOS POLVOCAPÍTULO DIECIOCHO. TRASPLANTE DE CORAZÓNCAPÍTULO DIECINUEVE. APARCAMIENTO DE LARGA ESTANCIACAPÍTULO VEINTE. CONTRA TODO PRONÓSTICOCAPÍTULO VEINTIUNO. EL RELOJ DA LAS DOCEEPÍLOGOAGRADECIMIENTOSUN BREVE APUNTE SOBRE LAS FUENTESNOTASIMÁGENESPRÓLOGO

HUBOUNTIEMPO, allá por la primavera de 1994, en el que nadie pasaba hambre en Two Penn Plaza, la sede de los New York Knicks.

Por entonces, cada vez que el club conseguía ganar tres partidos seguidos, todo empleado que trabajara en las oficinas del Madison Square Garden tenía a su disposición un bufé libre en el salón de la decimocuarta planta, lleno hasta arriba de todo tipo de comida: lo mein, sándwiches gourmet, buñuelos de queso y jalapeños, huevos rellenos, postres variados…

Los Knicks se estaban convirtiendo en uno de los pesos pesados de la NBA y en uno de los equipos más temidos de la liga. Después de una decepcionante temporada 1990/91, con solo treinta y nueve victorias, un cambio radical en la estructura y la composición del equipo habían llevado a los Knicks hasta los cincuenta y un triunfos al año siguiente y a liderar la Conferencia Este con sesenta victorias en 1993. Para entonces, las comidas gratis ya no eran la excepción, sino la regla.

La tradición de los bufés libres llegó a su apogeo en marzo de 1994, cuando los Knicks, dirigidos por el entrenador Pat Riley, consiguieron imponerse en quince partidos consecutivos, el récord de la franquicia, gracias a sus dos marcas distintivas: la lucha y la determinación. Fueron cinco semanas seguidas de comidas gratis en el Garden. Durante una de ellas, Frank Murphy, el director financiero de la franquicia, decidió templar la euforia con un mensaje de prudencia:

«Disfrutad de este momento al máximo —avisó el ejecutivo—, porque no va a repetirse. Esto es algo único».

Para muchos de los que estaban ahí, las palabras de este hombre de cincuenta y cuatro años —básicamente, venía a decir, todo lo que sube, tarde o temprano, baja— no eran más que una excentricidad. Murphy ya había dicho cosas parecidas en el pasado, y esta racha —¡quince victorias consecutivas!— demostraba que este equipo era diferente a cualquier otro. La euforia lo impregnaba todo y nadie quería bajarse del carro del optimismo desmedido. «Tenía treinta y tantos años, lo veía todo de color de rosa y recuerdo que le dije: “No digas esas cosas. Esto no va a parar nunca” —recuerda Pam Smith, por entonces la directora de marketing del equipo—. Pero mirándolo con perspectiva, me doy perfecta cuenta de lo que Frank quería decir».

Nadie —ni siquiera Murphy— podría haberse imaginado entonces la magnitud del declive posterior de la franquicia.

Aquellos New York Knicks ayudaron a definir una de las épocas doradas de la NBA. Llegaron a los playoffs cada año durante aquella década, con tres finales de conferencia y dos finales de la NBA. Pensar entonces que Nueva York iba a vivir la ruina que ha vivido durante las siguientes dos décadas era algo inconcebible.

Cuando el entrenador Jeff Van Gundy dimitió por sorpresa la mañana del 8 de diciembre de 2001, se llevó consigo buena parte del ADN del equipo de los años noventa. Se puede decir que desde aquel mismo día y hasta la fecha, la franquicia que siempre destacó por su orgullo, cercano a la arrogancia, no ha hecho sino coquetear con el desastre. Pese a jugar en el mercado más grande del país y gastarse más dinero en jugadores que nadie, lo único que ha conseguido desde la marcha de Van Gundy es acumular entrenadores, perder más partidos que ningún otro equipo y llevarse alguna que otra eliminatoria suelta en los playoffs, de nuevo a la cola de la liga.

Conforme nos acercamos a los veinticinco años de la última final de los Knickerbockers —y a los cincuenta de su último título de la NBA— las cosas se han deteriorado hasta el punto de que los aficionados ya solo piden un equipo que sea normal, que funcione, que en algún momento gane tres partidos seguidos y alguien organice un bufé en las oficinas.

La angustia de estos últimos años de plomo ha hecho que la nostalgia de esos Knicks de los noventa se haya apoderado por completo de los aficionados. Aquellos Knicks no eran dioses inmortales. Nunca fueron el equipo con más talento de la liga, pero todo lo que les faltaba en elegancia lo suplían con esfuerzo, lucha (a menudo, de forma literal) y momentos épicos en la cancha. Su coraje y su entrega conectaron de inmediato con la esencia neoyorquina. Cuando los aficionados veían a John Starks —que llegó a jugar en el All-Star pese a no haber entrado en el draft, haber pasado por cuatro universidades distintas y haber trabajado por tres dólares y treinta y cinco centavos la hora empaquetando comida en un Safeway tras dejar los estudios—, veían a alguien que había derrotado al destino a base de echarle horas y horas de trabajo y empeño. En Starks, el currante, el hombre con el que nadie contaba, muchísimos fans veían un reflejo de sí mismos.

Aquellos Knicks no dejaban a nadie indiferente. Los aficionados del equipo se sentían orgullosos de esos trabajadores infatigables mientras los dirigentes de la liga se las veían y se las deseaban para controlar su dureza con multas y suspensiones. La dureza de aquellos Knicks llegó a tal punto que la NBA tuvo que cambiar su propio reglamento. Sus rivales sabían que se enfrentaban a doce asaltos de dolor y sufrimiento que se prolongaban durante cuarenta y ocho minutos de lucha sin cuartel.

«Cuando jugabas en el Garden contra los Knicks, no sabías si ibas a ganar, pero sí sabías que tendrías que dejarte la sangre intentándolo. Literalmente», afirmaría años más tarde el ala-pívot de los Bulls, Horace Grant.

Los Knicks de los años noventa eran salvajes y diferentes… a menudo tan salvajes y diferentes fuera de las canchas como lo eran dentro de las mismas. Eran la versión sin edulcorar de Forrest Gump: siempre estaban presentes en los momentos históricos del baloncesto de aquellos años, desde la consagración de la dinastía de los Bulls de Michael Jordan hasta la persecución de O.J. Simpson durante las finales de 1994, los ocho puntos en nueve segundos de Reggie Miller en 1995 o los enfrentamientos a cara de perro con los Miami Heat del propio Riley. Es imposible contar lo que fue la NBA durante su década más fascinante sin referirse continuamente a los New York Knicks.

Y pese a todo, su historia nunca se ha contado por completo. Tal vez ahora —gracias a cientos de entrevistas con jugadores, entrenadores, preparadores físicos, rivales, amigos, familiares y ejecutivos vinculados al equipo— haya llegado el momento. Las rivalidades y los rumores. Los piques y las peleas. Las historias secretas y alguna que otra revelación sorprendente.

Todo esto, que quede claro, sin andarse con rodeos. Exactamente como a aquellos Knicks les habría gustado.

CAPÍTULO UNOUN NUEVO IDIOMA

A PAT RILEYLEBASTARONVEINTEMINUTOS de su primer entrenamiento al frente de los Knicks para darse cuenta de lo que le esperaba.

Hacía demasiado calor aquella mañana del 4 de octubre de 1991 en Charleston, Carolina del Sur, y el pabellón donde entrenaba el equipo no tenía aire acondicionado. El ambiente estaba muy cargado y aquello parecía una sauna. Con todo, las condiciones meteorológicas no eran la principal razón del malestar del entrenador. Riley, que había sido portada de la revista GQ dos años antes, era conocido desde hacía años por su pelo engominado y sus trajes de Armani a la última moda. Sin embargo, ahora tenía el pelo revuelto y las gotas de sudor caían por el polo oficial del equipo. De repente, a Riley, con su 1.93, se le veía agotado, inclinado hacia adelante, sin aliento y con las manos en las rodillas.

A sus cuarenta y seis años, se le consideraba el entrenador más exitoso de la historia moderna de la NBA, gracias a sus cuatro anillos con los Lakers del Showtime, un equipo que le permitía una cierta relajación en el banquillo mientras veía a sus jugadores correr como locos de arriba abajo. Tal vez por eso, aquella mañana de octubre, a Riley se le notó falto de fondo cuando se tuvo que pegar un sprint para cruzar toda la cancha y evitar que dos de sus jugadores se mataran el uno al otro durante el primer ejercicio que había mandado a su nuevo equipo.

Riley había separado al equipo en grupos de tres para practicar el cierre del rebote. Los jugadores exteriores, más bajos, se fueron a un lado de la cancha para trabajar con los técnicos asistentes Jeff Van Gundy y Dick Harter, mientras los interiores se quedaron con Riley y su ayudante Paul Silas. La tarea parecía sencilla: los entrenadores lanzarían desde cinco metros y los seis jugadores lucharían por la posición en la pintura para coger el rebote.

Xavier McDaniel, un alero de codos afilados, se hizo pronto con el control de la situación, aunque de una manera no del todo legal. Mientras Riley y Silas bombardeaban el aro, McDaniel, un antiguo All-Star que acababa de llegar a los Knicks, pisaba a sus rivales antes de que pudieran saltar a por el balón. Gracias a este truco, McDaniel había conseguido imponerse en un par de ocasiones a Anthony Mason, invitado a los entrenamientos de pretemporada, y coger tranquilamente el rebote. La primera vez, Mason pensó que se había tratado de un accidente. La segunda vez, ya se dio cuenta del truco y reaccionó con violencia.

«¡Si vuelves a intentar esa mierda, te voy a joder vivo!», gritó Mason, señalando a McDaniel.

McDaniel, imperturbable ante la amenaza de Mason, procedió a pisar de nuevo al pívot novato Patrick Eddie en la siguiente jugada, haciendo que Eddie trastabillara mientras McDaniel saltaba sin oposición por un nuevo rebote. Mason, de dos metros justos y ciento trece kilos de peso, no iba a permitir que aquello continuara. Se acabaron los avisos. Era el momento de cumplir con su promesa.

Aquella mole humana se lanzó a por McDaniel y le lanzó un puñetazo brutal con la izquierda buscando la mandíbula. El golpe sonó con tal violencia que hasta los jugadores del otro lado de la pista lo oyeron perfectamente. Durante un instante, justo después del puñetazo de Mason, reinó el silencio. Estupefacto, McDaniel se llevó instintivamente la mano a la cara, tal vez para asegurarse de que seguía ahí. Luego, miró fijamente a Mason y se lanzó a por el chico de veinticuatro años como un toro ante el capote de un matador.

Mason intentó retroceder hacia la banda, pero McDaniel arremetió contra él, le golpeó con la mano derecha y le agarró de la camiseta. Finalmente, después de un duro intercambio de golpes, Riley y una media docena de asistentes consiguieron separarlos.

«¡Tarde o temprano le daré a ese imbécil lo que se merece!», gritó McDaniel mientras le intentaban tranquilizar. Así descubrió el equipo la capacidad de Anthony Mason para estar en medio de todos los berenjenales. Obviamente, este no sería el último.

Aunque Mason llamara la atención por su físico, que parecía sacado de una película de dibujos animados, lo cierto es que pocos conocían su talento como jugador de baloncesto.

Después de una carrera errática en la que tuvo que pasar de una liga a otra y de una parte del mundo a la contraria, Mason estaba empeñado en demostrar que tenía un sitio en la NBA. Había jugado en el extranjero, en equipos turcos y venezolanos que solían viajar en autobús durante horas hasta que el culo se le quedaba dormido, o en aviones tan pequeños que se tenía que sentar de lado. Durante dos años, había tenido que luchar contra las barreras del idioma, de la soledad y de la alimentación para, por fin, conseguir su oportunidad en un equipo NBA. Esta concentración de pretemporada no solo era su gran oportunidad de alcanzar su objetivo, sino de hacerlo en Nueva York, en cuyas calles había crecido y jugado durante años.

Mason, que no tenía un contrato garantizado y que ni siquiera tenía claro que le fueran a hacer un sitio en el equipo, no estaba dispuesto a que McDaniel le intentara chulear. No con tanto en juego. Estaba demasiado cerca de su sueño como para renunciar a él y volver a su estatus de trotamundos.

«Para Mase, aquel ejercicio de cerrar el rebote era como el séptimo partido de unas finales», afirma el pívot Tim McCormick, uno de los que ayudaron a detener la pelea.

De alguna manera, McDaniel estaba en la situación opuesta a la de Mason. Mientras que Mason había tenido que viajar por todo el planeta para llegar por fin a Charleston, McDaniel había nacido en Carolina del Sur y solo había tenido que conducir durante noventa minutos para llegar al primer entrenamiento. Pocos meses antes, los Knicks, vistos sus problemas para anotar, le habían fichado de los Seattle Supersonics. El que fuera número cuatro del draft venía de una temporada en la que había promediado diecisiete puntos y siete rebotes. Los Knicks tenían la idea de que jugara de alero titular. A diferencia de Mason, McDaniel tenía una plaza más que asegurada en el equipo, al nivel de la superestrella Patrick Ewing. No tenía nada que demostrar en esa concentración.

Ahora bien, McDaniel tampoco era de los que se arrugaba. McDaniel iba de machito por la vida. Según sus compañeros en Seattle, no era raro verlo paseando por el vestuario de los Sonics con una toalla colgando de su miembro erecto. Además, le gustaban las peleas. Se peleaba con todo el mundo.

«X era un auténtico broncas —recuerda Frank Brickowski, compañero de McDaniel en los Sonics durante el primer año de este en la liga—. Había algunos tipos con los que era mejor no meterse en líos y X quiso dejar bien claro desde el principio que él era uno de ellos». Brickowski aprendió la lección antes que nadie. En la pretemporada de 1985, durante el primer entrenamiento de McDaniel como profesional, le metió un puñetazo en la cara a Brickowski sin mediar palabra. Pocos días después, como si quisiera demostrar que no se trataba de nada personal, tumbó a otro compañero, Reggie King, con una combinación de tres directos a la mandíbula.

Cuando empezaron los partidos de verdad, McDaniel tuvo por fin la oportunidad de pelearse con jugadores que no eran de su equipo. Solo en su temporada rookie, la 1985/86, se metió en nueve peleas. En 1987, llevó la violencia un paso más allá, cuando, en palabras del redactor de Sports Illustrated, Bruce Newman, intentó «aplicarle la maniobra Heimlich a Wes Matthews… pero en el cuello». Matthews se quedó sin oxígeno, hasta el punto de que los ojos se le empezaron a poner en blanco.

«No quería que la gente pensara que soy una nenaza —afirma McDaniel años después, cuando recuerda su amplio palmarés como marrullero en la NBA—, así que, para que me respetaran, a veces tenía que solucionar las cosas de esa manera».

Afortunadamente para Mason y para McDaniel, su entrenador no tenía ningún problema con esa manera de entender el baloncesto. Riley había aprendido la importancia de hacerse valer por uno mismo a los ocho años. Aún en primaria, un grupo de chicos mayores y más grandes le esperaban cada día al salir de clase en un parque de Schenectady, en el estado de Nueva York, para darle una paliza. Un día, uno de estos chicos llegó a perseguir a Riley hasta casa con un cuchillo de carnicero en la mano. Riley estaba tan asustado que se escondió en el garaje durante horas. Su padre, extrañado de que Pat no apareciera por ningún lado a la hora de cenar, le rescató del garaje y le dijo que hasta ahí habían llegado. El padre de Riley les ordenó a sus hijos mayores que fueran con Pat al parque al día siguiente.

Cuando los chicos le preguntaron por qué, el padre de Riley les explicó que el primer paso para que Pat pudiera defenderse de sus miedos era enfrentarlos sin huir de ellos.

«Quiero que le enseñéis a no tener miedo», les dijo.

Desde entonces, Riley no solo perdió el miedo a pelearse, sino que hasta cierto punto empezó a disfrutar haciéndolo. En 1968, llevó a su novia, Chris Rodstrom, a un club de boxeo de San Diego a ver una pelea en su primera cita. Rodstrom iba vestida de blanco… lo que resultó no ser la mejor idea. La pareja estaba sentada junto al ring y uno de los primeros puñetazos dejó el vestido de Rodstrom regado de sangre. Ella apenas se inmutó, lo que hizo que Riley pensara que esa chica estaba hecha para él.

Dos años más tarde, se casaron.

A Riley le encantó la tolerancia de su esposa hacia la violencia, algo que también interiorizaron los aficionados de los Knicks durante sus años en el banquillo. La bronca entre Mason y McDaniel no fue, ni mucho menos, la única que tuvo lugar durante la concentración de pretemporada del equipo en la Universidad de Charleston.

Incluso cuando no había peleas como tales, los entrenamientos eran de una dureza tremenda. John Starks, en su segundo año con los Knicks, recuerda ese primer ejercicio de cerrar el rebote como si fuera un cómic de Batman, con sus onomatopeyas sonoras: ¡PAM, TOMA, POF, BONG!, mientras los jugadores chocaban unos contra otros e iban cayendo al suelo.

A los pocos minutos del inicio del primer partidillo, el temerario escolta vio claro que no se le había perdido nada dentro de la zona y que no era buen día para andarse con penetraciones a canasta. «Tío, hoy es mejor que ni te acerques al aro», se dijo a sí mismo. Otro invitado a la concentración, Dan O’Sullivan, recuerda que, durante aquellos partidillos, las bandejas eran «pequeños milagros» debido a la cantidad de golpes que se llevaba cualquiera que lo intentara. «Era mucho mejor tirar desde seis metros —recuerda O’Sullivan—, ahí al menos tu vida no corría peligro».

Ese primer día de concentración, los Knicks se dieron cuenta de lo que era Riley. Esta —y no la del Showtime— era la cultura que Riley quería implantar en el equipo. Llevar la dureza al límite para que los demás equipos se pensaran dos veces lo de intentar entrar en la pintura. Entrenar el físico tanto como la táctica para que los jugadores tuvieran la energía suficiente al final de los partidos. Tratar a los jugadores de los Knicks como reyes y multarles cuando se rebajaran a levantar del suelo a un jugador rival.

Esta mentalidad del entrenador, que él mismo explicaría por encima esa misma mañana a sus jugadores en el vestuario, dictaría la manera de jugar al baloncesto de los Knicks durante casi toda la siguiente década.

Teniendo en cuenta la composición de la plantilla —liderada por Ewing y con un juego interior mucho más potente que el exterior— no tenía sentido que Riley intentara diseñar un ataque de transiciones rápidas y constantes como el que había empleado en Los Ángeles. Al contrario, los Knicks tenían que concienciarse de que su punto fuerte sería a partir de ahora la defensa.

En otoño de 1991, los fanfarrones «Bad Boys» que habían llevado a los Detroit Pistons a dos títulos consecutivos, ya acusaban el paso del tiempo. Estaban mayores y les faltaba energía. Sin embargo, su estilo de juego seguía igual de vigente, al menos para Riley. Como los Knicks eran más jóvenes que los Pistons, el entrenador entendió que la mejor manera de ganar a Michael Jordan y a sus Chicago Bulls, defensores del título, era continuar con las mismas tácticas defensivas marrulleras y agresivas que habían llevado a Detroit tan lejos.

Esa estrategia podía llevarlos a sobrepasar en alguna ocasión los límites de lo permitido por la NBA, pero el equipo necesitaba desesperadamente compensar la diferencia de talento —Jordan y los Bulls habían apalizado a los Knicks en los playoffs del año anterior— y cualquier riesgo merecía la pena. Riley llegó a contratar a Harter, el ayudante de los Pistons que había sentado las bases de la estrategia de Detroit, para implementar esos mismos principios defensivos en Nueva York.

Con todo, si los Knicks iban a agotar a los rivales con su esfuerzo físico y a los árbitros a base de cometer tantas faltas que les fuera imposible pitarlas todas, era imprescindible que se mantuvieran en un estado de forma impecable.

Por eso, Riley dedicó los primeros quince minutos de ese primer entrenamiento de la concentración a lo que, irónicamente, llamaba una «carrera ligera». Los jugadores tenían que correr de una canasta a la contraria con los brazos arriba para dificultarles la respiración y dejarles sin oxígeno. El siguiente ejercicio fue el «diecisiete». Había que correr de banda a banda diecisiete veces en menos de un minuto, descansar unos pocos segundos y repetir el ejercicio hasta que al entrenador le pareciera oportuno. Varios jugadores se marearon por culpa del agotamiento y de las opresivas condiciones del pabellón. El parqué estaba tan mojado que el equipo se vio obligado a cambiar de pista en medio del entrenamiento.

«Nos pesábamos al inicio de la sesión y nos pesábamos al final. Al acabar, pesaba cuatro kilos menos», afirma el ala-pívot Brian Quinnett, quien también recuerda que a los jugadores les daban botellas de Ensure —una bebida nutricional— después de cada entrenamiento para rehidratarse.

Quinnett no era ni de lejos el único que acababa fundido los entrenamientos. McCormick, el pívot suplente, tenía además que lidiar con un tipo que se las sabía todas y que te podía hacer la vida imposible: Charles Oakley.

Que te pusieran a los pies de los caballos de Oakley ya era una tarea ingrata para cualquier jugador, pero mucho más para un veterano que empezaba su octavo año en la liga y veía que su tiempo en la NBA se acababa. Como cualquier ser humano, McCormick tenía en alta estima su integridad física y no quería arriesgarse a perderla… algo que no siempre estaba claro cuando te tocaba hacer de sparring de alguien como Oakley. Cada día, los dos batallaban bajo los tableros y en el poste bajo. Y, casi siempre, las cosas acababan como uno podría imaginarse.

«Simplemente, era mucho más fuerte que yo, y las palizas que me pegaba eran de escándalo», reconoce McCormick.

Al enfrentamiento profesional había que añadirle una evidente falta de sintonía personal. De hecho, los dos se pasaron meses sin hablarse. Ni de sus familias, ni de los rivales, ni de nada en absoluto. McCormick se limitaba a aparecer por ahí día tras día y se llevaba su paliza de Oakley sin decir ni una palabra.

Hasta que, un día, McCormick decidió que ya había tenido suficiente y que no iba a aguantar más codazos de Oakley. En un ejercicio, se revolvió echando el brazo atrás con todas sus fuerzas y golpeó a Oakley en la boca, lo que le provocó una pequeña hemorragia. Oakley se fue a buscar a un preparador físico, no sin antes mandarle a McCormick una de esas miradas que fulminarían a cualquiera.

«Estaba convencido de que me iba a matar al día siguiente —recuerda McCormick—, pero fue al contrario: se acercó a mí, me dio una palmadita en la espalda y me preguntó qué tal me iba. No entendía nada. Era la primera vez que me dirigía la palabra. Luego entendí lo que había pasado: Charles nunca me respetó hasta que no le golpeé yo a él».

Ese extraño inicio de amistad entre Oakley y McCormick refleja a la perfección lo que fueron los Knicks de los noventa. No necesitaban palabras para hacerse entender. Dejaban que su superioridad física hablara por ellos y de esa manera cambiaron la manera de jugar a este deporte.

CAPÍTULO DOSMENOS MAL QUE NO LLEVABAN GRANADAS DE MANO

LOS KNICKSSEARRASTRABAN hacia el final de otra temporada mediocre cuando, el 17 de marzo de 1987, el calendario pareció brindarles un pequeño respiro.

Hacía frío en la calle, entre dos y tres grados, pero eso no impidió a más de un millón de neoyorquinos —muchos de ellos con su cerveza verde en la mano y vestidos de duendecillos— llenar las aceras para asistir al desfile anual del Día de San Patricio.

Por la noche, los Knicks jugaban en el Madison Square Garden y se podía sentir cierto hormigueo entre los aficionados. No es que esperaran ya nada de su desastroso equipo, con un registro de 20-44 y en medio de una racha de tres derrotas consecutivas, pero el nivel de su rival, unos Denver Nuggets que habían perdido sus últimos siete partidos, invitaba al optimismo. Tal vez, quién sabe, por fin había llegado el momento de darse un festín en el Garden y salir del pabellón con una sonrisa.

Cuando los abonados entraron al pabellón, dejando el frío atrás, recibieron un póster enrollado a tamaño real de Patrick Ewing —al fin y al cabo, recordemos, era Saint Patrick’s— con una serie de marcas cada tres centímetros para que los niños pudieran comparar su altura con la del gigante.

No tardarían mucho en darse cuenta de que iban a tener que pasar por otro trago tan agrio como el de una Guinness caducada. Se suponía que aquello iba a ser un partido igualado entre dos de los peores equipos de la NBA, pero los Knicks ni siquiera demostraron la más mínima capacidad de combate. En ataque, parecían un equipo de colegio, incapaz de conservar el balón en sus manos; en defensa, se dedicaron a hacer una falta tras otra. Ewing, en su segundo año, considerado el gran salvador del equipo, no daba una a derechas, como el resto de sus compañeros. A mitad del tercer cuarto, los Nuggets, que habían perdido trece de sus últimos diecisiete partidos, tenían una ventaja de veintisiete puntos.

Los neoyorquinos nunca han destacado por su paciencia, y esa noche no sería una excepción. Los abucheos atronaron por todo el pabellón y, al poco, con los Knicks rozando los treinta puntos de desventaja, un aficionado tiró su póster de Ewing a la pista. A continuación, otro siguió su ejemplo. Y luego otro. Uno de los más desesperados, justo en la primera fila, rompió en mil pedazos el suyo como un animal rabioso.

«Hubo un tipo que cogió su póster, lo desenrolló y lo partió en dos con la cabeza —recuerda el técnico Brendan Malone, en una descripción que trae a la mente a Jack Nicholson en El resplandor—. Me sentí mal por Patrick, porque la cosa se puso muy fea esa noche y los aficionados acabaron pagándola con él».

Pronto, la pista se llenó de chavales intentando limpiar a toda velocidad el parqué de decenas y decenas de pósteres. John Condon, el sempiterno speaker del equipo, intentó persuadir sin éxito a los aficionados de que dejaran de arrojarlos a la cancha. «Disfrutemos de los diez fabulosos deportistas que están deseando continuar el partido», suplicó como lo haría un director de instituto desesperado en medio de una pelea en el comedor.

Al final del partido, los Knicks perdieron por veintidós puntos de diferencia. Cuando se calmaron los ánimos, un periodista le preguntó al general manager, Scotty Stirling, por el incidente. Tras hacer una breve pausa, contestó:

«Menos mal que no llevaban granadas de mano».

Los New York Knickerbockers de los primeros años setenta habían sido el equipo de los aficionados al baloncesto con pedigrí. El tipo de equipo que, años más tarde, la gente seguía recordando con nostalgia: «En mis tiempos, sí que…». Un equipo que no solo ganaba, sino que lo hacía de una manera reconocible.

Utilizaban para ello su inteligencia. Además de tener a un par de jugadores que acabarían entrenando en la NBA —uno de ellos, Phil Jackson, miembro de pleno derecho del Hall of Fame—, la plantilla de los Knicks tenía a un estudiante de doctorado, a un exalumno de la Universidad de Oxford que se convertiría en senador de los Estados Unidos y candidato a la presidencia, y a un hombre que podía memorizar buena parte de la guía telefónica de Nueva York de una sentada.

Aquellos equipos tenían talento. Sobre la cancha, siempre sabían encontrar al hombre abierto y conseguir canastas fáciles. Su ataque tenía un punto de coreografía, basado en la sincronización, la inteligencia y la falta de egoísmo. Los jugadores siempre buscaban el pase extra, tanto que el propio Jackson revelaría años después que, antes de los partidos, desinflaban un poco el balón. De esa manera, los equipos que se empeñaban en botar demasiado partían con desventaja porque la pelota era más difícil de manejar. Por contra, los Knicks se veían beneficiados, puesto que su juego consistía en pasarla, no en botarla.

Para muchos, esta mentalidad de compartir el balón representaba la forma más pura del baloncesto: un ejemplo de cómo se tendría que jugar a este deporte en un mundo ideal. Gracias a su estilo inconfundible, los Knicks ganaron dos veces la NBA: en 1970 y en 1973.

Sin embargo, el cambio de década dejó claro que aquellos Knicks ya eran parte del pasado. «El Garden se ha convertido en una tumba —escribió Bill Reynolds, periodista del Providence Journal, en referencia a la oscuridad permanente del pabellón durante los ochenta—. Las banderas que inmortalizan a los grandes Knicks del pasado desde lo alto del pabellón proyectan una mirada acusadora, como si los actuales Knicks hubieran dilapidado toda su herencia».

Desde que ganaran su último anillo, los Knicks se habían instalado en la mediocridad. Una franquicia que daba pie a todo tipo de críticas.

Los Knicks son tan malos que juegan como si pasaran de entrenar

Los Knicks son tan malos que juegan como una panda de yonquis

Los Knicks son tan malos que juegan como si hubieran amañado el partido

Y lo triste es que, en algún momento de la década, las tres quejas tuvieron su parte de razón.

Al menos las dos primeras.

Pongamos como ejemplo la temporada 1981/82. Aquellos Knicks tenían talento para aburrir. La plantilla era prácticamente la misma que había ganado cincuenta partidos el año anterior. Sin embargo, en vez de darle al entrenador Red Holzman una despedida como se merecía en su última temporada en el banquillo, cayeron en picado al último lugar de la clasificación, con un baloncesto que daba pena. A mitad de temporada, cuando las cosas empezaron a torcerse, Holzman organizó más sesiones de entrenamiento para poner en forma al equipo.

Sin embargo, al poco, las sesiones tuvieron que cancelarse. Los jugadores dejaron de asistir. Sin más. «Las drogas estaban matando a la NBA y los chicos de nuestro equipo estaban metidos en líos muy serios. Era imposible competir en ese estado —afirma Paul Westphal, el escolta que acabaría en el Hall of Fame y que pasó por los Knicks a finales de esa temporada, poco antes de su retirada—. Cancelar los entrenamientos porque la gente ni se molestaba en ir… ese fue, probablemente, el punto más bajo de la historia de los Knicks».

«Tenía un amigo que solía llamarme y me decía: “Eh, tío, he visto a fulano o mengano comprando drogas” —recuerda Butch Beard, uno de los técnicos ayudantes de los Knicks de aquel año—. Había cosas que no podías contarle a Holzman, porque no estaba preparado para escucharlas. Él estaba acostumbrado a Clyde Frazier y a Willis Reed, profesionales de los pies a la cabeza. Esos equipos de principios de los ochenta eran una representación del lado más salvaje del Nueva York de aquellos años».

La adicción a las drogas puede que a su vez influyera en los supuestos amaños. En la primavera de 1982, el FBI abrió una investigación para averiguar si tres jugadores de los Knicks estaban amañando los partidos por orden de un traficante de drogas que estaba apostando decenas de miles de dólares a favor de sus rivales. «Una de nuestras fuentes advirtió un incremento inusual en las cantidades apostadas conforme iba acabando la temporada… y siempre contra los Knicks. En todos los casos estudiados, los Knicks perdieron o ganaron por menos ventaja de la prevista por las casas de apuestas», se puede leer en el informe del FBI. La investigación, que incluía el nombre de los tres jugadores en cuestión, se cerró en 1986 sin detenciones. No había testimonios ni pruebas suficientes para seguir adelante con la causa.

Por otro lado, las peleas eran constantes: en enero de 1986, Darrell Walker se lio a gritos con el entrenador Hubie Brown en un entrenamiento y decidió hacer una sentada en la sesión de tiro del equipo en Atlanta. Se puso en medio de la bombilla, obligando a sus compañeros a esquivarle.

Las distracciones también abundaban: en una ocasión, la plantilla se enfureció al descubrir que uno de los entrenadores estaba teniendo una aventura extramatrimonial con una mujer que vivía en el mismo edificio que el escolta Trent Tucker. No era la mejor manera de dar ejemplo después de tanto criticarles su falta de profesionalidad. Por si eso fuera poco, las lesiones se convirtieron en el pan nuestro de cada día, incluyendo algunas realmente graves de jugadores clave como la estrella anotadora Bernard King o el pívot Bill Cartwright, lo que llevó a los Knicks a batir todos los récords de la NBA en partidos perdidos por lesión. (Lo hicieron en 1985 y lograron superarlo de nuevo en 1986). La cancha de entrenamiento —el Upsala College, en Nueva Jersey— era un espanto: los jugadores corrían por un parqué duro como el asfalto día tras día, lo que probablemente tuviera que ver con el número de lesiones de aquellos años. «Era una mierda así de grande. Aquel lugar era horrible —afirma Butch Carter, quien jugó setenta y cuatro partidos con los Knicks entre 1984 y 1985—. No había jugado en una cancha tan mal cuidada desde séptimo u octavo de primaria».

Todo ello influía en el juego del equipo, que era una calamidad. Durante esa década, los Knicks llegaron a acabar algún cuarto con más pérdidas de balón que puntos. En un momento dado, el técnico interino Bob Hill amenazó medio en broma con multar a sus jugadores si seguían siendo incapaces de coger un rebote. Después de todo, tal vez no habría sido tan mala idea: en la temporada 1986/87 fueron los últimos en rebotes defensivos de toda la liga y con un buen margen sobre el siguiente en la clasificación. Un columnista llamó la atención sobre el hecho de que Cartwright, con sus 2.15 metros, estuviera capturando menos rebotes por minuto que Muggsy Bogues, con su 1.60 pelado, el jugador más bajo de la NBA con mucha diferencia.

La sucesión de lesiones entre los hombres altos del equipo hizo que jugadores como Ken Bannister, un pívot elegido en la séptima ronda del draft, se viera obligado a jugar minutos de importancia en varios partidos. En una lista de los peores lanzadores de tiros libres de la historia de los Knicks, Bannister estaría en lo más alto. Una vez dejó a los espectadores atónitos al mandar el balón a la esquina derecha del tablero, por debajo del aro. En otra ocasión, llegó a fallar diez tiros libres seguidos.

No faltaban casos como el de Kenny «Sky» Walker, el All-American de la Universidad de Kentucky, que había sido elegido número cinco en el draft y quien, a pesar de su pedigrí, no tenía ni idea de cómo pasar el balón sin mover antes el pie de pivote, lo que hacía que le pitaran pasos todo el rato. Durante la pretemporada de octubre de 1987, el entrenador Rick Pitino tuvo que detener un sencillo ejercicio de pase para explicarle lo que estaba haciendo mal… a lo que Walker respondió cometiendo el mismo error una y otra vez. Incapaz de entender cómo era posible que un jugador de segundo año no hubiera asimilado aún el concepto del pie de pivote, Pitino acabó pidiéndole a uno de sus ayudantes que se llevara a Walker a una pista contigua para enseñarle, paso por paso, cómo funcionaba la historia.

Nada, en cualquier caso, tan desesperante como los cambios constantes en el grupo: solo de 1986 a 1990, los directivos de la franquicia contrataron a cinco entrenadores distintos y a tres general managers. Por cada decisión que funcionó (traspasar a Cartwright por Charles Oakley, que se convertiría en una pieza indispensable), hubo al menos otra que fue un desastre (traspasar la elección de primera ronda que hizo que todo un All-Star como Scottie Pippen acabara en los Bulls y los Knicks tuvieran que conformarse con un jugador del montón como Gerald Henderson). «Hubo momentos en esos tres primeros años que pasé como abonado, en los que el espectáculo era tan espantoso que solo podría haber empeorado si los directivos hubieran decidido ponerse a hacer malabares con sierras mecánicas», escribió el fanático de los Knicks, Spike Lee, en su autobiografía.

Hasta que, de repente, por un momento, la esperanza volvió al Garden. En 1987, los Knicks ficharon a Pitino, de treinta y cinco años, como nuevo entrenador. Ganó treinta y ocho partidos en su primer año y cincuenta y dos en el segundo, lo que sirvió a los Knicks para jugar los playoffs en ambas temporadas. Su estrategia era cuestionable, especialmente su empeño en presionar en todo el campo durante buena parte de los partidos, lo que acababa agotando a los jugadores —especialmente a los más veteranos— a lo largo de una temporada de ochenta y dos encuentros. Sin embargo, después de soportar tres temporadas seguidas ganando veinticuatro partidos o incluso menos, ver a los Knicks en playoffs convirtió a Pitino en todo un ídolo local.

Con excepciones, por supuesto. El general manager de los Knicks, Al Bianchi, que veía el fichaje de Pitino como una imposición de sus superiores, no acababa de llevarse bien con el técnico. Bianchi era un hombre tradicional; Pitino, con su defensa presionante y un ataque adelantado a su tiempo, muy centrado en el tiro exterior, era todo lo contrario. Y en situaciones así, las victorias por sí solas no suelen calmar las aguas. «La desconfianza era constante, por ambas partes. Y lo fue desde el primer día», afirmó Pitino en su momento.

Estos problemas, junto a la pasión de Pitino por el baloncesto universitario, hicieron que el entrenador solicitara permiso para negociar con la Universidad de Kentucky nada más terminar el segundo año de los cinco que tenía de contrato con los Knicks.

Cuando Pitino aceptó el puesto en Kentucky, Bianchi se empeñó en demostrar que podía ganar sin su carismático entrenador. Decidió que Stu Jackson, uno de los ayudantes de Pitino, le sustituyera en el banquillo. La cosa pareció funcionar al principio: los Knicks llegaron a liderar la Conferencia Este con un registro de 26-10 para empezar la temporada 1989/90. Este explosivo inicio hizo que los mandamases del Garden decidieran recompensar a Bianchi con una oferta de renovación por varios años.

Curiosamente, fue Bianchi quien se negó a firmar el contrato. No porque el dinero le pareciera poco o porque estuviera en desacuerdo con el proyecto. «Se estaba divorciando —recuerda Jehudith Cohen, la ayudante ejecutiva de Bianchi durante aquellos años—. Las negociaciones con su mujer estaban siendo duras y decidió esperar para que no tuviera derecho a la mitad de lo que le ofrecían».

Ahí empezaron los problemas: poco después de que le presentaran la oferta, los Knicks empezaron a perder partidos a mansalva. De los últimos treinta de la temporada, cayeron en veinte. Un bajón tan tremendo que los jefazos del Garden retiraron la oferta aún sin firmar.

Jackson y su equipo consiguieron dar la sorpresa y eliminar a los Celtics en la primera ronda, lo que de alguna manera reivindicaba a Bianchi. Sin embargo, lo más que consiguió por parte de la franquicia fue una renovación por un año que planteaba todo tipo de dudas sobre su futuro. «Fue una especie de sentencia de muerte», admitiría Bianchi décadas después.

La renovación por solo un año ponía a Bianchi en la cuerda floja y, por extensión, a Jackson. Cuando los Knicks empezaron a encadenar derrotas al inicio de la temporada 1990/91, Bianchi no dudó en destituir a su entrenador a mitad de su segundo año en el banquillo. A la desesperada y con buena parte de la temporada por delante, decidió recurrir a John MacLeod, alguien ajeno a la organización. Los Knicks se colaron por los pelos en los playoffs como cabeza de serie número ocho, pero la franquicia estaba patas arriba: Michael Jordan y los Bulls no tardaron más de tres partidos en quitarse a los Knicks de en medio. Aquel año ganarían su primer anillo de la NBA.

Los días de Bianchi tocaban a su fin. La dirección del Garden lo cambió por Dave Checketts, un hombre de treinta y cinco años que, siete años atrás, se había convertido en el ejecutivo más joven de la historia de la liga. Este mormón de 1.93 metros se había pasado seis años dirigiendo a los Utah Jazz y había sido uno de los responsables de la elección de John Stockton y de Karl Malone en drafts sucesivos.

Ahora bien, Nueva York y Salt Lake City no eran exactamente lo mismo. Y Checketts no tardaría demasiado en darse cuenta.

Antes incluso de convertirse en el máximo responsable de los Knicks, Checketts tenía bien claro a quién quería como entrenador del equipo.

Checketts se había marchado de Utah en 1989 y ahora, dos años después, estaba enfrascado en una nueva etapa en NBA International, un proyecto destinado a aumentar la popularidad del deporte en otros países. El comisionado David Stern había hecho todo lo posible por hacerse con los servicios de Checketts y se gastó miles de dólares en reubicarle en Connecticut junto a los ocho miembros de su familia. Stern estaba encantado de tener a Checketts a su lado… pero Checketts no tardó en aburrirse del trabajo.

«Echaba mucho de menos la competición. Se acaba convirtiendo en un modo de vida. Ganar es algo adictivo», admite el ejecutivo.

Checketts sabía que no era el único que estaba pasando por algo así. Unos meses antes, Pat Riley, algo perdido tras nueve temporadas y cuatro títulos con los Lakers, había aceptado una oferta de comentarista en NBC Sports.

Checketts había cruzado algunas palabras con Riley en distintos clínics organizados por NBA International y al cabo de unos meses le preguntó al extécnico si le gustaría que comieran juntos en Nueva York.

Cuando los dos se reunieron en el Regency Hotel durante el otoño de 1990 empezaron a recordar la trepidante serie de siete partidos entre los Lakers y los Jazz en las semifinales de la Conferencia Oeste de 1988.

«Tienes que echar todo eso de menos, ¿verdad?», le preguntó Checketts a Riley. Y a continuación, decidió ir directamente al grano.

Checketts le dijo a Riley que le habían llegado rumores de que los Knicks estaban interesados en él (de hecho, los Knicks ya habían preguntado antes por Checketts, pero en aquel momento no había querido abandonar a los pujantes Jazz). Si esa oferta se concretaba, Checketts quería saber si Riley estaría dispuesto a acompañarle en la aventura como entrenador del equipo.

Riley no quiso comprometerse. Tenía claro que, después de cómo habían acabado las cosas en los Lakers, lo que buscaba en una nueva franquicia era unidad de acción. «Todos tendríamos que hablar con una sola voz», dijo Riley.

El uso de la primera persona del plural le pareció a Checketts una buena señal.

Seis meses después, Checketts recibió por fin la oferta para hacerse cargo de los Knicks. Le buscó un final lo menos abrupto posible a John MacLeod —al terminar la temporada 1990/91, se reunió en secreto con los responsables de la Universidad de Notre Dame para pedirles que le contrataran como nuevo entrenador— y centró toda su atención en la tarea de fichar a Riley. No tenía ni idea de lo complicado que le iba a resultar.

Que Riley era uno de los mejores entrenadores de la NBA no admitía discusión… pero la lista de exigencias que le puso a Checketts sobre la mesa superaba todo lo visto en la historia del deporte profesional.

Quería ser el entrenador mejor pagado de la liga, lo cual, teniendo en cuenta lo que había logrado en los Lakers, era razonable. Menos habitual era que la franquicia tuviese que pagarle una casa nueva en la zona, pero, en fin, si ibas a hacer una excepción con alguien, lo suyo era hacerla con Pat Riley. También quería que el equipo le ayudase a conseguir un contrato para publicar un libro. Como Paramount era el propietario de la franquicia, exigió de paso un acuerdo para hacer una película. Los polos oficiales del equipo tenían que ser de la marca Ralph Lauren y, si eso no era bastante, Riley también exigió que el club se hiciera cargo de sus gastos de lavandería. (Solo por una cuestión de principios, Checketts y los Knicks se negaron a aceptar este último punto).

Con todo, el mayor obstáculo de Riley en las negociaciones era uno que los Knicks no podían sortear por sí mismos. Con el acuerdo ya avanzado, le dijo a Checketts que solo aceptaría fichar por su equipo si Patrick Ewing continuaba en el mismo.

Camino de su sexto entrenador y después de cuatro general managers en seis años, Ewing era la viva imagen de la frustración, sin fe alguna en que los Knicks pudieran construir un equipo ganador a su alrededor. A través de su agente, David Falk, Ewing había amenazado con acogerse a una cláusula en su contrato que le convertiría en agente libre ese mismo verano.

Que Ewing quisiera marcharse no era un asunto menor. Su fichaje por los Knicks en 1985 —la franquicia ganó la primera lotería del draft en medio de una cierta polémica— estaba llamado a ser un paso clave en la evolución de una liga que aún tenía problemas de relevancia a nivel nacional. El hecho de que una de las mayores estrellas universitarias, un jugador comparado a menudo con Bill Russell, recalara en el mayor mercado del país parecía una jugada ideal tanto para la liga como para los Knicks.

Falk lo entendió a las mil maravillas y no dudó en utilizar ese factor en su provecho a la hora de negociar el primer contrato de Ewing. No solo consiguió más dinero que nadie en la historia de la NBA —treinta y dos millones de dólares por diez temporadas— sino que coló en el contrato una cláusula inédita hasta ese momento que permitía a Ewing desvincularse del equipo si en algún momento dejaba de estar entre los cuatro mejores pagados de la liga. Años más tarde, el salario de Ewing era exactamente el cuarto, detrás del de John «Hot Rod» Williams en Cleveland, el de Hakeem Olajuwon en Houston y el de Jordan en Chicago. Falk necesitaba a alguien más que adelantara a Ewing para poder renegociar.

Según los rumores, Falk le pidió a los Warriors que reestructuraran el contrato de Chris Mullin para adelantarle algunas cantidades de sus últimos años y pagárselas en la temporada 1991/92. De esa manera, Mullin se convertiría en el cuarto mejor pagado de esa temporada, ocupando el lugar de Ewing y convirtiéndolo automáticamente en agente libre. Esto, a su vez, les daría a los Warriors la oportunidad de ficharlo a cambio de nada.

Sin embargo, cuando estos rumores llegaron a los despachos de los Knicks —el agente de Mullin, Bill Polak, que también representaba a Oakley, hizo llegar la información a las altas esferas de la franquicia—, estos amenazaron con denunciar a los Warriors por manipulación ante la liga e incluso con llevarles a los juzgados si seguían con el plan. Golden State prefirió echarse atrás.

Con todo, Falk siguió en su empeño de liberar a Ewing, argumentando que Larry Bird, con unas ganancias de 7,1 millones de dólares en Boston durante la temporada 1991/92, había adelantado al pívot, y este tenía derecho a convertirse en agente libre. De nuevo, los Knicks protestaron: el sueldo base de Bird esa temporada seguía siendo más bajo que el de Ewing.

Checketts estaba metido en un bucle. Por un lado, Ewing estaba deseando marcharse como fuera, convencido de que los Knicks no ganarían nunca nada. Por otro lado, el entrenador que podía llevarlos a esa deseada victoria estaba vinculando su llegada a la permanencia de la estrella.

En resumen, el ejecutivo de los Knicks tenía en sus manos un par de negociaciones tan delicadas que, si no llegaban a buen puerto, podían causar un daño irreparable a la franquicia. Martin Davis, ejecutivo jefe de la Paramount y dueño de facto del equipo, era perfectamente consciente del cruce de caminos en el que se encontraban y se lo dejó claro a Checketts:

«Dave —le avisó—. Ni se te ocurra joderla».

Después de muchos tiras y aflojas con Riley y Ewing, Checketts logró cerrar sendas reuniones por separado el 31 de mayo de 1991. Se reuniría con Riley en el Regency Hotel del Upper East Side y luego cruzaría quince manzanas hacia el norte para hablar con Ewing y Falk en el Mark Hotel.

En la charla con Riley, Checketts le comunicó que ya no tenían más margen de tiempo. Le dijo que esa misma tarde tenía programada una rueda de prensa para anunciar su fichaje… o explicar que el club se había visto forzado a seguir otro camino.

Checketts también quiso dejar claro que no podía garantizar la continuidad de Ewing, lo que quería decir que Riley tendría que tomar su decisión sin saber si contaría o no con la pieza central de la franquicia. Checketts se marchó de la suite de Riley poco después. Le daba un tiempo para pensárselo.

A la media hora, Checketts aún estaba en su habitación cuando sonó el teléfono. Era Riley.

«Tenía que averiguar de qué pasta estabas hecho… Necesitaba confirmar que el hombre para el que voy a trabajar no se deja vapulear como un niño pequeño. Ahora, ya lo sé», dijo Riley, aceptando así la oferta.

Era justo lo que Checketts necesitaba oír, pero aún le quedaba trabajo por hacer. Se subió a una limusina aparcada frente al hotel para ir a ver a Ewing, con la esperanza de que el compromiso con Riley aplacara las preocupaciones del pívot, pero no fue así. Falk y Ewing le dijeron que aún tenían la intención de ir a un arbitraje con la esperanza de poder acogerse a la cláusula de rescisión voluntaria del contrato.

A los Knicks no les acababa de convencer lo del arbitraje. Creían que tenían razón y que su interpretación de la literalidad del contrato de Ewing era la correcta. Aun así, si perdían, estaban condenados al desastre. No había manera de compensar la pérdida de su jugador franquicia, un cinco veces All-Star. El club había escuchado con anterioridad ofertas de traspaso, pero pocos nombres podían compararse al de Ewing… y pocos equipos podían hacerse cargo del sueldo de Ewing sin superar el límite salarial.

Al final, el árbitro decidió en favor de los Knicks, lo que supuso una victoria descomunal para el equipo. Ahora bien, el hecho de que Ewing no pudiera acogerse a la agencia libre no cambió su deseo de marcharse del club. Al menos, no de inmediato.

Poco después de que se hiciera pública la decisión del arbitraje, Riley voló hasta Washington para reunirse con Ewing y decirse las cosas cara a cara. Justo antes de sentarse en la habitación de hotel, Ewing le entregó a Riley una hoja: era una lista que contenía el nombre de seis equipos —Warriors, Blazers, Suns, Lakers, Celtics y Bullets— a los que Ewing dijo que le gustaría marcharse. Le quedaban cuatro años de contrato y no quería seguir en Nueva York.

Riley repasó brevemente los nombres de los equipos en la lista antes de centrarse de nuevo en Ewing. Sabía que el pívot estaba frustrado. Entendía perfectamente su deseo de empezar de nuevo en otro sitio. Aun así, Riley supo recurrir a una imagen simple, pero potente, a la que se había acostumbrado en Los Ángeles.

«Quiero que me prestes atención un momento —dijo Riley—. Cierra los ojos y piensa en el desfile de celebración del campeonato en Broadway. Piensa en todo lo que eso supondría para Nueva York. Y lo que supondría para ti».

Ewing no terminaba de estar demasiado convencido, pero la imagen que Riley le había puesto en la cabeza —un gran desfile por Manhattan entre cientos de miles de seguidores, con el confeti cayendo como si fuera lluvia— era demasiado potente. Riley le había puesto ante sí un reto, algo a lo que aspirar. Gracias a esa conversación, Ewing decidió al final quedarse en los Knicks.

CAPÍTULO TRESLA REINVENCIÓN DE PAT RILEY

LOMÁSIMPORTANTEDELMUNDO para Pat Riley era la música soul. En concreto, la música de la Motown.

«My Girl», el superéxito de los Temptations, siempre había sido una de sus canciones favoritas. Lo mismo se podría decir de «This Old Heart of Mine», el tema de 1965 de los Isley Brothers, una canción que le gustaba tanto que le pidió al equipo de animación del Garden que la pusieran cada vez que entraba en la pista antes de un partido.

Tal vez, ese amor por la Motown y el soul estuviera detrás de uno de los ejercicios que Riley repetía a menudo en sus entrenamientos y que parecía sacado de Soul Train, el icónico programa de baile presentado por Don Cornelius, el hombre de la voz de barítono. En concreto, Riley imitaba el «Soul Train Line», la parte del programa en la que los bailarines formaban un pasillo en la pista para que sus compañeros con pantalones de campana, peinados afro a la última moda y zapatos con plataformas caminaran hacia la cámara para ejecutar sin esfuerzo volteretas, giros y contoneos.

La diferencia era que, en el programa, todo era alegría y elegancia, mientras que en los entrenamientos de Riley los jugadores acababan sangrando y llenos de heridas.

Durante una de las primeras sesiones en Purchase, Nueva York, el nuevo entrenador de los Knicks puso en fila a seis jugadores a un lado de la línea de tiros libres y a otros seis al otro lado. Su misión era golpear con todas sus fuerzas al escolta Gerald Wilkins, que tenía que apañárselas para atravesar el pasillo indemne.

«Nunca lo olvidaré. Me colocó en la línea de fondo y me dijo: “Muy bien, Gerald. Si consigues atravesar ese pasillo, mañana no habrá entrenamiento” —recuerda Wilkins—. Todos estábamos locos por tener ese día libre, pero también estaba claro que esos tíos no iban a dejarme pasar así como así. Era superior a ellos».

Así que Wilkins relajó las piernas y estiró el cuello. Respiró profundamente, oyó el silbato de Riley y se lanzó a correr hacia los dos primeros hombres, que estaban ahí, esperando para atizarle. Justo entonces, en un arrebato de lucidez, decidió dar la vuelta sobre sí mismo y correr por fuera del pasillo, como un jugador de fútbol americano que ve cómo se abre un hueco en otra dirección.

«Pocos metros antes de meterme en ese pasillo, me dije “Ni de coña” —afirma Wilkins—. No merecía la pena».

El ejercicio, al que Riley llamaba en privado «El callejón del suicidio» era una muestra del tipo de exigencia física que pregonaba, incluso en los entrenamientos. Dejaba claro que aquel entrenador amante de la Motown y vestido siempre como un pincel, el hombre que había dirigido a unos Lakers volcados en dar espectáculo, podía convertirse en su propia némesis, sin miedo a recurrir a la violencia cuando era necesario.

El alero Kiki VanDeWeghe no sabía cómo afrontar los entrenamientos. Venía de un accidente de coche un mes antes de que empezara la concentración en el que se había roto dos costillas. Ya en el ocaso de su carrera, llevaba siempre un chaleco de protección para evitar que los golpes empeoraran aún más la lesión.

Visto lo visto más tarde, tal vez no habría sido mala idea que los Knicks hubieran repartido también esos chalecos de protección entre el cuerpo técnico.

Un día, descontento con la defensa del equipo, Riley organizó un ejercicio consistente en correr a la ayuda y recuperar la posición inmediatamente. Tenía la sensación de que los Knicks a menudo se quedaban en tierra de nadie: no llegaban a tiempo para puntear los tiros exteriores y además se quedaban descolocados a la hora de evitar una posible penetración a canasta. Así pues, Riley puso a sus ayudantes a hacer de tiradores mientras los jugadores tenían que salir a taponar el tiro, o al menos tapar la línea de fondo.

En el primer intento, un desganado Anthony Mason hizo lo justo para tapar la penetración del técnico ayudante Bob Salmi y se lanzó al suelo tras un mínimo contacto para forzar una falta en ataque. Nada más levantarse, se encontró con un Riley furioso, que le reprochó no haberse tomado en serio el ejercicio.

«¡Lo veis! ¡A eso me refería! ¡No hacemos lo que tenemos que hacer en defensa! —empezó a gritar Riley— ¿De verdad eres tan blando? ¿Te da miedo chocar con Salmi?».

Cabreado por las críticas de Riley, Mason se preparó para el siguiente intento mientras Salmi volvía a la línea de tres puntos muerto de miedo, consciente de que las críticas solo podían encender a Mason y hacerle perder la noción de los límites. Cuando empezó el ejercicio de nuevo, Salmi volvió a intentar una penetración con todas sus fuerzas, consciente de que no le iba a sobrar nada si quería contrarrestar el empuje de Mason. La jugada acabó con un hombre en el suelo, igual que la primera vez. Solo que, en esta ocasión, ese hombre no era Mason.

Salmi se retorcía en el suelo, incapaz siquiera de ponerse de pie. «Intenté ganarle por velocidad y lo único que conseguí fue rebotar contra él», recuerda Salmi, al que la jugada le costó la fractura de dos costillas.