9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

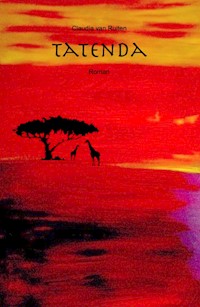

"Ich stand wohl eine halbe Ewigkeit vor der verschlossenen Tür. Mein Zeitgefühl verschwand mit dem Schließen der Türe. Es war dunkel. Schwarz. Als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, entdeckte ich einen schwachen Lichtstrahl – ein Loch in der Wand, sollte das ein Fenster sein?" Gloria lebt in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe. Dort managt sie das Haus "Tatenda", wo Frauen in schwierigen Situationen Zuflucht, Hilfe und Unterstützung finden. Die Dinge gehen ihren gewohnten Lauf, bis sie eines Tages durch eine Verkettung von merkwürdigen Ereignissen tief in den simbabwischen Dschungel von Paragrafen und Korruption gezogen wird. Der Staatsgewalt und undurchschaubaren Vorgängen ausgeliefert, stellt sie sich den Herausforderungen, aber wie macht man weiter, wenn einem immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, deren Sinn man nicht erkennt? Sarudza, das bedeutet "Wähle" – eine wunderbare Geschichte über die Erkenntnis, dass der Reichtum von Simbabwe nicht nur in seinen Bodenschätzen oder der wunderbaren Natur, sondern auch in den Menschen liegt, die es bewohnen, über das Wissen, dass es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt und darüber, dass am Ende immer alles einen Sinn ergibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Sarudza

Roman Claudia van Ruiten

© 2023 Claudia van Ruiten, geb. Lutter

ISBN Softcover: 978-3-347-91592-3

ISBN E-Book: 978-3-347-91593-0

Druck und Distribution im Auftrag:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Für Alle

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Widmung

Martin/a

Glaube/Wille versetzt Berge

Das Sonnendach

Passkontrolle

Einzelzelle

Bewährungsprobe

Persona Non Grata

Gerichtsmarathon: Startlinie

Recht angepasst

624/16

Kurz und schmerzlos

Hin und schneller zurück

Zurück im Ungewissen

Schalom

Sarudza

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Widmung

Martin/a

Schalom

Sarudza

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Martin/a

Einige Bäume in diesem verwilderten Garten waren wohl mehr als zehnmal so alt wie das Haus in der Mitte dieses kleinen Urwaldes. Das Haus, was mich vor über einem Jahr auf merkwürdige Weise angezogen hatte. Es war leider nicht alt, was ich eher bevorzuge bei Häusern. Dafür hatte es das andere Extrem. Es war lichtdurchflutet, modern, einladend offen. Es war ungewöhnlich freizügig, aufmunternd und dazu von der Straße aus sichtbar. Was vielleicht damals das Prägnanteste war, weil hier alle Häuser hinter turmhohen Mauern verborgen blieben, besonders in diesem Stadtteil von Harare.

Die Mauer hatten wir dann doch schnell um das gesamte Grundstück gezogen. Aber diese dann auch ebenso schnell mit Kletterpflanzen bewachsen lassen, weil wir alle den Anblick und damit verbunden Grund wenigstens aus unserem Blickfeld verbannen wollten. Dass wir eine Grenze haben mussten, glaubte ich nicht. Dennoch fügte ich mich dem allgemeinen Verständnis, dass man nur so unliebsame Gäste einer genaueren Kontrolle vor dem Eintritt unterziehen konnte. Denn das Bewusstsein, dass wir keine normalen Nachbarn waren und diese Tatsache schon oftmals brenzlige Situationen verursachte, war Erinnerung genug. So wirkte die fast drei Meter hohe Wand aus Efeu wie der Schutzwall einer – unserer – verborgenen, heilen Welt.

Den Tag, an dem ich mit der alten Dame das Haus zum ersten Mal betrat, erlebte ich oft wieder und wieder, da es mein Leben dramatisch schön veränderte. Vor gut zwei Jahren hatten Ambuya und ich hier im Garten per Handschlag beschlossen unsere Wünsche, Pläne und Träume in die Tat umzusetzen, was mit einer Begehung des Hauses anfing. Und was war das für ein Haus. Groß, lichtdurchflutet und modern, wie ich es hier nie erwartet hätte. Ihr Mann, welcher sechs Jahre zuvor verstarb, war ein großer Bewunderer von klarer Architektur und Inneneinrichtung, die er nach einem Arbeitstrip aus Schweden und damit verbundenen Besuch bei Ikea mitgebracht hatte. Das brachten all diese Klarheit, Kühle und allen voran Licht in diesen Räumlichkeiten voll zum Ausdruck. Er hatte tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, Ikea nach Simbabwe zu holen. Nun sei daraus nichts geworden, aber mit dem Haus und der Einrichtung hat er einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet und eine Tür zu einer anderen Kultur geöffnet. Es kam tatsächlich vor, dass Besucher, die entweder Hilfe suchten oder einfach aus Neugierde das Haus und deren Bewohner kennenlernen wollten, hier erst mal nur staunten.

Als der Einbau von Großküche und Sanitäranlagen stattfand, hatten wir manchmal noch Tür und Tor Besuchern geöffnet. Mit großen Augen und weit geöffneten Mündern betrachteten diese dann die Fenster, die hier nicht vergittert, sondern groß und bis zum Boden reichend waren. Der ungewöhnliche Fußboden bestand aus hellem Holz und eben nicht, wie man hier überall sah, dunkelbraun oder dunkelrot und auf Hochglanz polierter Steinfußboden. Da die Rote Erde alles dunkelrot färbt, macht das wohl Sinn, aber wir wollten es anders. Und es klappte. Die Rote Erde Afrikas blieb im Garten, da jeder, der das Haus betrat, seine Schuhe auszog. Und irgendwas passiert mit dem Menschen, der plötzlich in Socken oder barfuß hier aus dem kleinen Empfangsraum in die Halle eintritt. Erst war jeder etwas unbeholfen, kurz danach ungezwungener und dann plötzlich fast so neugierig wie ein kleines Kind. Die Schaukeln und ein Baumhaus, welche den ältesten Baum schmückten, verheißen ein Willkommen von Kindern und die Hängematten, wie Windspiele in anderen Bäumen, gaben das Gesamtbild von Ruhe und Ausgeglichenheit wieder, was unsere Gäste brauchten.

Ambuya und ich wollten einen klaren Unterschied schaffen zwischen der rationalen Welt hier drinnen und der ungezwungenen vor der Tür. Dort draußen sollte der Natur, dem Spieltrieb und der Stille freien Lauf gelassen werden, damit für jeden ein einfacher Weg offen steht sich der doch manchmal klinischen Atmosphäre im Haus spontan zu entziehen. Obwohl das Haus für viele zu einer Oase in der Wüste der Gewalt wurde, so war es der Garten ums Haus, der alle mit neuer Energie versorgte und ein Heilungsprozess in den verwundeten Seelen auslöste. Unser Haus mit dem Namen „Haus Tatenda“ war ein Dankeschön an den Erbauer und die Großzügigkeit der Ehegattin des Besitzers. Vor allem war es das, was alle sagten, die uns irgendwann verließen: „Danke“ / „Tatenda“. Dazu kam, dass Ambuyas Urenkel „Tatenda“ und die damit verbundene Tragödie schließlich der Auslöser war, um hier einen Platz zu schaffen, für Menschen – vornehmlich Frauen, mit deren Kindern – die nach Schutz suchten. Im unterem Geschoss befanden sich sieben Räume, die alle durch Schiebetüren verbunden waren und mit einem Handgriff in einen wahren Ballsaal verwandelt werden konnten. Hier wurde das untergebracht, was bei unseren Besuchern von Nöten war. Vor allem handelt es sich dabei um professionelle Hilfe, in Form von medizinischer und psychologischer Natur. So stationierten wir eine Ärztin, eine Psychologin und eine Lehrerin, die sich der Kinder annahmen. Aber die wohl wichtigste Person war unsere Anwältin Marcy. Alle außer der Lehrerin oder Kindergärtnerin kamen auf Abruf und arbeiteten auf Stundenbasis, da etwas anderes aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen wäre. Aus Erfahrung wusste ich, dass es sich in fachkundiger, aufgeräumter Umgebung besser arbeiten lässt. Was am Anfang für einige, die hier Hilfe suchten, etwas Neues, vielleicht sogar etwas Unheimliches hatte. Sie waren es nicht gewohnt von qualifizierten, freundlichen und hilfsbereiten, dazu wildfremden Menschen das zu bekommen, was sie von engsten Familienangehörigen nicht bekamen und genau deshalb bei uns im „Haus Tatenda“ strandeten. Das Untergeschoss war der formelle Teil des Hauses, die obere Etage der familiäre. Die erste Etage war ausschließlich für die Mütter und deren Kinder sowie weibliches Personal bestimmt. Männer hatten nur im unteren Geschoss Zutritt und auch die wurden auf Herz und Niere geprüft von den einzigen vier Männern, die auf dem Grundstück erlaubt waren.

Zwei uniformierte Angestellte – Lyton und Bruce – , die für die Sicherheit zuständig waren und sich auch als Gärtner betätigten. Dann war da unser Hausmeister, der sich zwar ohne Wenn und Aber im ganzen im Haus bewegen konnte, den ersten Stock aber aus Respekt nie betrat. Und die wohl wichtigste männliche Person, der wir das alles hier zu verdanken hatten: Tatenda, der mittlerweile fast drei Jahre alt war. Er stolzierte mit erhobener Brust und anmutender Würde durchs Haus, allzeit bereit dieses – wie ein Kind seine kleine Legostein-Burg – vor eventuell bösen Eindringlingen zu verteidigen. Das „Mutter und Kind“-Geschoss war fast vollständig zum Bettlager umfunktioniert worden. Hier macht es keinem etwas aus, direkt neben dem anderen zu schlafen. Es erinnerte viele wohl an die Kindheit. Dort lag man in Hütten, auf engstem Raum zusammen und fühlte sich so geborgen. Für diejenigen, die anfangs keine Nähe ertragen konnten, waren unterm Dach vier kleine Einzelzimmer hergerichtet. Außerdem war die obere Etage mit zwei Badesälen der Superlative bestückt: jeweils zehn Duschen, Waschbecken und Toiletten nach modernstem Standard. Auch das versetzte alle in fast so was wie Ungläubigkeit. Und dass es hier Waschbecken und Toiletten in kindgerechter Größe und Höhe gab, war für viele neu. Aber die erste Hemmschwelle war schnell überwunden, denn Tatenda ließ es sich nie nehmen jedem alles genau zu erklären. So wurde fast spielerisch das Unbekannte entdeckt, ausprobiert und für gut befunden.

Im gesamten Haus war alles nur auf das Mindeste beschränkt. Und dass nicht nur, um Geld zu sparen, oder wegen Platzmangel. Es fühlte sich richtig an, nicht alles zu überladen und perfekt zu haben. Wer hier herkam, hatte sowieso nur die Kleider auf dem Leib und ein oder zwei Kinder an der Hand und kam aus armen Verhältnissen. Bei uns war es eben diese Sparsamkeit, die auf manche ärmlich wirkte. Aber somit auch eine eher bekannte Umgebung, wenn man von den Badezimmern und Küche absah. Jede Mutter landete hier, weil es der letzte Strohhalm war, an den sie sich klammern konnte. So kam auch Martin hierher, der heute die gute Seele im Haus ist, für alles und jeden ein offenes Ohr hat und nebenbei alles und jeden repariert. Denn es sind nicht nur die Wasserrohre oder Lichtschalter, die er repariert: Es kam schon vor, dass er ein gebrochenes Herz mit simpler männlicher Logik wieder zusammensetzte. Martin war der achte Gast, dabei der erste und einzige Männliche, der seinen Weg hier herfand. Und das, weil er nur dem Anschein nach ein Mann war. Hier, wie in vielen anderen Teilen Afrikas oder auch anderswo auf der Welt, ist Homosexualität oder Transsexualität immer noch strafbar. Aber Martin war nicht schwul, er war eine Frau versteckt im Körper eines Mannes. Das hatte die Psychologin nach nur zwei Sitzungen rausbekommen. Martin war damals weder überrascht noch erschrocken. Für ihn bekam plötzlich alles einen Sinn. Die meisten Frauen im Haus betrachteten ihn erst als krank, verrückt oder manche sogar als einen Teufel oder wenigstens Besessenen. Bis sie ihn kennenlernten. Er hatte genauso das Pech, wie die anderen Frauen hier im Haus, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und um es sich noch schwieriger zu machen, hatte er sich auch noch die falschen Freunde ausgesucht, denn Familie hatte er schon lange nicht mehr. Also war unser Hausmeister bei eine schlanke, durchtrainierte, bildhübsche 26-Jährige mit einem sportlichen Kurzhaarschnitt, die mit allen Werkzeugen per Du war und nach der zweiten Woche nur noch Martina gerufen wurde. Tatenda war der Einzige, der diesen Übergang entweder nicht wahrnahm, wahrscheinlicher aber als völlig natürlich empfand. Kinder haben für so etwas einfach einen sechsten Sinn.

Glaube/Wille versetzt Berge

Ambuya war wie der Großteil der afrikanischen Bevölkerung sehr gläubig. Und deshalb gab es hier Kirchen an jeder Straßenecke. Es sind keine Gebäude, die irgendeinen für uns so typischen christlichen Anschein haben. Es sind große oder kleine, umgebaute Privathäuser oder einfach durch Seile abgegrenzte Felder neben der Straße, die mit roten oder weißen Fahnen darauf aufmerksam machen, dass hier gepredigt wird. Es gibt aber auch die Gebäude, die an ein Kongresszentrum erinnern und nur durch den Schriftzug am Eingangstor einen Hinweis darauf geben, wer hier der Herr im Hause ist. Diese Gebäude stehen im großen Widerspruch zu der Armut im Lande. Was dennoch keinen von den vielen Schafen jeden Sonntag oder mehrmals die Woche daran hindert, dem guten Mann an der Spitze sein Gehör wie hart erarbeitetes Geld zu reichen.

Eines dieser Schafe klopfte an einem später regenreichen Montagnachmittag an unser Tor. Nachdem Lyton, unser Mann für die Sicherheit, Martina Bescheid gegeben hatte, wurde ein junges Mädchen von ungefähr 16 Jahren an der Hand von Martina in mein Büro gebracht. Ambuya war mit Tatenda schon vor einer Stunde gegangen und so nahm ich mich dem Häuflein Elend an, bis ich ihren Zustand erkannte. Unsere Ärztin, die gerade das Haus verlassen wollte, sowie Martina und ich waren anwesend als Josephine in hochschwangeren Zustand und tropfnass im Türrahmen stand. Schnell erkannten wir, dass es sich bei der Pfütze unter ihr um kein Regenwasser handelte. „Bitte helft mir“, kam über ihre Lippen, dann musste sie sich am Türrahmen abstützen und fing augenblicklich an zu weinen. Martina hob ihr vorsichtig unter die Arme mit einem fragenden Blick in Dr. Sitas Richtung, wo sie mit dem Mädchen nun hinsollte. „In mein Behandlungszimmer“, antwortete sie. Dr. Sita und ich gingen im Laufschritt hinter Martina hinterher, die Josphine behutsam auf ihrem Arm trug, als hätte sie ein Kleinkind im Arm. Was sie auch irgendwie war und nun musste sie den Übergang ins Erwachsenleben viel zu früh ausführen, als sie sich bestimmt gewünscht hatte. Und die Mitverantwortlichen, so viel war mir klar, werden hier ebenso überraschend am Tor stehen, um die verlorene Tochter zurückzufordern. Dr. Sita und Martina brachten in nur zwei Stunden ein gesundes kleines Mädchen zu Welt, was für uns alle eine große Überraschung war, da alles so schnell ging, bis Josephine uns erzählte, dass sie seit mehr als 24 Stunden in den Wehen lag. Und das ganz allein. Die sieben weiteren Mütter, die alle Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren bei sich hatten, begrüßten die neuen Mitbewohner liebevoll und wollten der jungen Mutter das Kind abnehmen, um es nach ihrer Tradition symbolisch in der Welt aufzunehmen. Unter normalen Umständen würde Josephine mit ihrem Baby nun zu ihrer Mutter ziehen und dort für einen Monat alles lernen, was man wissen muss, um ein Baby aufzuziehen, getrennt von dem Vater des Kindes. Ich wollte den Raum verlassen, um den Anwesenden Platz und Privatsphäre zu geben, damit man tat, was hier nun aus ihrer Sicht zu tun war, als ich eine Stimme vernahm, die alles änderte.

„Nein ich brauche und will deren Hilfe nicht“, vernahm ich hinter mir eine Stimme, die im Ansatz an die von Josphine erinnerte. Denn diese Stimme sprach glasklares Deutsch. Ich drehte mich um und glaubte, eine Täuschung erlebt zu haben. Aber Josephine schaut mich an und dann ihre Tochter, die sie im Arm hielt. „Ich werde mir ganz sicher nicht von irgendjemand ungefragt sagen lassen, wie ich meine Tochter zu erziehen habe. Denn mit einem einfachen Wickelkurs ist das nicht abgetan, was man dort lernt. Ich habe keinen Mann, der mich dazu zwingen könnte, über einen Monat mit meiner Mutter zusammenzuleben, die ich ja auch schon lange nicht mehr zu meiner Familie zähle. Und diese Frauen mögen es gut meinen, aber ich möchte das einfach nicht“, war ihr letztes Wort zu dem Thema. Alle im Raum blieben wie angewurzelt stehen und verstummten. Ihre überraschten und fragenden Blicke huschten zwischen Josephine und mir hin und her. Als ob ich das hier hätte aufklären können. Es war im Haus bekannt, dass ich aus Deutschland kam und da Josephine hier einen ähnlichen Wortschwall von sich gegeben hatte, war wohl Erklärung genug, dass ich sie verstanden habe. Nun akustisch verstanden, ja. Aber wirklich begriffen, nein.

„Darf ich fragen, warum du so gut deutsch sprichst?“, fragte ich sie. „Und warum du damit erst jetzt rauskommst?“ „Ich wusste nicht, was mich hier erwartet und wer du bist. Aber vor allem ist Shona meine Muttersprache. Und ich stand etwas unter Druck, einen klaren Gedanken zu führen. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt meine Deutschkenntnisse preisgebe“, antwortete sie und gab mir mit einem entschuldigenden Lächeln zu verstehen, dass ihr das wirklich leidtat. Ich setze mich neben sie auf das Bett und schaute in das kleine, schlafende Gesicht des drei Stunden alten Säuglings. „Und der Vater, wann willst du ihm sagen, dass er eine kleine Tochter hat?“, fragte ich sie. „Als er erfuhr, dass ich schwanger war und dass er Vater wird, wurde mir klar, dass ich alleine damit umgehen muss. Was mehr könnte ich ihm denn noch berichten. Außer dem Geschlecht und den Namen für meiner Tochter. Sie soll Emma heißen“, war ihre etwas spröde Antwort, die mit Erwähnung des Namens für ihre Tochter in einen weichen, mütterlichen Ton wechselte.

Die Frauen im Raum, die immer noch auf eine Antwort warteten, wurden von Dr. Sita gebeten doch wieder nach oben zu gehen und die junge Mutter allein zu lassen. Ohne Widerspruch, aber etwas ungläubig verließen alle das Zimmer mit Martina, die sicherstellte, dass alles oben ruhig blieb. Nun waren Dr. Sita und ich allein mit der jungen Mutter und Emma. Josephine erzählt uns beiden, dass sie vor einem Jahr an einer Straßenecke angefahren wurde. Es war einfach ein Unglück. Niemand hatte wirklich Schuld und es war auch nichts Schlimmes passiert. Sie hatte eine kleine Schürfwunde am Bein und der Fahrer bemühte sich wirklich sehr um sie. Dieser Fahrer war ein junger, angehender Lehrer, der leider in Josephine etwas sah, was sie nicht war: achtzehn Jahre. Sie war gerade mal fünfzehn, als sich die beiden kennenlernten und Hals über Kopf ineinander verliebten. Sie waren verliebt und wie das dann eben so ist: man ist blind. Als sie dann schwanger wurde, kam die Erleuchtung und damit verbundene Ernüchterung sehr schnell. Der Lehrer wollte nichts mehr von ihr wissen und verschwand einfach. Josephine suchte Hilfe bei ihrer Familie, suchte die Schule auf, wo die Liebe ihres Lebens arbeitete, aber alle Bemühungen blieben ohne Erfolg. Dennoch Josephine hatte viel von Tendai, ihrer ersten großen Liebe, gelernt. Er hatte sie angespornt durch ein Magazin, das sie gefunden hatte, Deutsch zu lernen. Das Magazin hieß EMMA. Seitdem hatte Josephine überall gearbeitet, wo es ihr möglich war. Die letzten sechs Monate in einem deutschen Haushalt, wo sie nicht nur Deutsch lernte, sondern auch Freundschaften aufbaute, die sie hierher brachte. Sie wollte der Familie nicht zur Last fallen und hatte nur diesen Vorschlag, das Haus Tatenda aufzusuchen, akzeptiert. Die kurze Beschreibung ihrer letzten zwölf Monate und das Gebären ihrer Tochter machten sie so müde, dass sie in einer kleinen Redepause von der einen auf die andere Sekunde in einen Tiefschlaf fiel. Dr. Sita und ich betteten die kleine Emma in einen Korb, den Martina liebevoll hergerichtet hatte, und wir verließen Mutter und Kind.

„Ja das ist so eine Geschichte, wie man sie leider nur zu oft hört. Mit der Ausnahme, dass ich noch nie jemanden kennengelernt habe, der eine Sprache und dazu Deutsch in einem halben Jahr lernt“, war das Erste, was ich Dr. Sita und Martina auf dem Flur mitteilte. Dr. Sita meinte, dass Josephine eine für ihr Alter unglaublich starke und selbstbewusste junge Frau sei. Gesundheitlich ist sie ebenso robust und nach gesundem langem Schlaf, wenn es dann Emma zuließe, sollte sie in wenigen Tagen ohne Probleme ihr Leben in die Hand nehmen können. Das Pragmatische lag unserer Ärztin sehr, in ihrer Weltanschauung sah sie den Körper von der Seele getrennt. Wenn man ohne Medikamente auskam, dann war aus Dr. Sitas Sicht alles in Ordnung. Oft sollte sie damit recht behalten, aber eben auch nicht immer. Hier handelte es sich trotz dem, was wir gerade erfahren hatten, bei Josephine, um ein junges Mädchen, das in ihren jungen Lebensjahren ein vieles mehr an Lebenserfahrung und Willensstärke aufwies, als normal für ihre Altersgruppe ist. Und dieses Kind wollte ich nicht in zwei Tagen auf die Straße setzen. Ich blieb über Nacht im Haus und rief kurz Daniel an.

Am nächsten Morgen saßen Martina und in der Küche, genossen in britisch-afrikanischer Manier unseren Tee mit zu viel Zucker und Milch. Wir saßen uns lange stumm gegenüber. Als Martina aufstand, um kurz nach Josephine und dem Baby zu schauen, blieb sie im Türrahmen stehen, drehte sich zu mir um und sagte: „Ich kenne die Familie. Wir sollten uns besser darauf gefasst machen, dass die es anders handhaben werden als die Familien, die wir bisher hier zu Besuch hatten. Diese Familie wird um Emma kämpfen, nicht um Josephine.“

Josephine und Emma hatten den Umständen entsprechend eine ruhige Nacht verbracht. Sie saß von einigen Müttern umringt im Garten. Die Frauen hatten vor allem mit Wäsche für das Baby geholfen und jeden guten Ratschlag, was die junge Mutter tun oder lassen sollten, auf Anraten von Martina für sich behalten. Ich stand in der Küche und beobachtete die junge Frau, die über Nacht zu einer Mutter herangewachsen war. Sie hielt ihr Kind so sicher und vertraut, als ob es schon diverse Male getan hätte. Martina kam zurück, goss den Tee in den Abguss und machte Kaffee. Sie gesellte sich zu mir, reichte mir einen Becher Kaffee und schaute ebenso in den Kreis der Mütter und Kinder. „Ich wäre eine gute Mutter, glaube ich“‚ sagte sie und grinste mich über den Becherrand an. „Ja, das glaube ich auch. Was mich allerdings im Moment brennend interessiert ist, woher du Josephines Familie kennst? Und warum glaubst du, dass die uns hier Probleme machen könnten?“, fragte ich sie mit einem etwas ängstlichen Unterton. „Ich kenne die Familie des Vaters des Babys“, lautete ihre Antwort. Jetzt war meine Aufmerksamkeit ganz und gar auf Martina gerichtet. Mit einem fragenden Gesicht, was offenbar nun von ihr zu sagen erwartet wurde, setzte ich mich ihr gegenüber an den Küchentisch. „Ich habe die beiden mehrmals zusammengesehen. Auf dem Flohmarkt in Avondale. Mir schien die beiden sehr glücklich zu sein, eben ein junges verliebtes Paar. Das war eben, bevor Josephine schwanger wurde. Erst war ich mir nicht sicher, woher ich den jungen Mann kannte, aber er kam mir von Anfang an bekannt vor. Dann habe ich ihn einmal ohne Josephine gesehen, aber dafür mit seinem Vater, Frank Broderick“, fuhr Martina mit ihrer Erklärung fort. Kurz schien es so, als ob der Boden unter mir an Stabilität verlor. War ein Erdbeben zu erwarten? Ich schaute auf den Becher, den ich in den Händen hielt, und stellte fest, dass der Kaffee kleine Wellen schlug.

„Hallo“, hörte ich jemand sagen. Damit wurde meine Welt wieder stabil. Daniel stand im Türrahmen und hielt einen großen Blumenstrauß aus langstieligen, blassrosa Rosen in der Hand. „Der ist leider nicht für dich, Gloria, diesmal“, sagte er und gab mir einen Kuss. „Ich dachte Josephine und Emma würden sich hier rüber freuen“, erklärte er seinen Spontanbesuch und fing an eine Vase für den wunderschönen Strauß zu suchen. Wie ich diesen Mann liebte, konnte ich kaum in Worte fassen, aber jedes Mal, wenn er so etwas tat, dann konnte es der Rest der Welt in meinem Blick sehen. Was Martina mit den Worten „Muss Liebe schön sein. Zumindest Eure!“ Kommentierte. Daniel arrangierte die Rosen in einer Vase und fragte: „Welches Zimmer hat sie?“ – „Lass nur Daniel, ich bringe sie rauf. Da ist noch Kaffee in der Kanne!“ Mit den Worten und der Vase verließ Martina die Küche.

„Was ist los? Du siehst aus, als ob du Neuigkeiten erfahren hast, die du nicht erwartet hattest. Und ich kann mich kaum daran erinnern, dass das jemals der Fall war“, beendete er seine fürsorgliche Frage und küsste mich erneut. „Ich habe eben von Martina erfahren, wer der Großvater von Josephines Baby ist“, beantworte ich Daniels Frage und ließ mir Kaffee nachschenken. „Der Großvater von Emma ist Frank Broderick“, schloss ich die Erklärung über meinen bleichen Gesichtsausdruck. Nun musste auch Daniel kurz innehalten. „Wie kommt das zustande? Und woher weiß Martina das?“, fragte Daniel, nachdem er einen Keks gegessen und einen Schluck Kaffee getrunken hatte.

Er war immer so gelassen, niemals aufbrausend oder ungeduldig. Alles hatte Ruhe bei ihm und sehr viel mehr Übersicht, als ich es je bei einem Menschen für möglich hielt. Ihn nahm ich mir immer zum Vorbild, da es alles so viel entspannter und gelöster machte. Auf einmal waren alle Herausforderungen so leicht zu bewerkstelligen, dass das Leben mit Daniel eine reine Freude war. Noch nie in meinem Leben hatte ich solch eine Zufriedenheit empfunden wie mit ihm. Als mein Sohn noch sehr klein war und nur mein Kind und ich von Bedeutung waren, war dieser komplette Frieden auch vorhanden. Es liegt wohl in der Natur der Dinge, dass man so empfindet und alles mit Ruhe anging, da es eben besser war. So was es wenigstens bei mir. Und so war es mit Daniel im privaten Bereich. Beruflich hatte er sehr wohl seine Grenzen und Anforderungen sowie Erwartungen. Auch dort immer sachlich und mit Bedacht. Und lieber zwei Nächte über eine Herausforderung schlafen, als vorschnell das Falsche oder etwas Unüberlegtes sagen. Was für mich als einen Bauchmensch, der gerne spontan Entscheidungen fällt, schon mal eine Zwangspause heraufbeschwor. Aber eine Fruchtbare, wie ich erkannte.

„Warum Martina das alles weiß, erschließt sich mir im Moment auch noch nicht. Aber sie weiß es. Und ich glaube ihr, denn mit so was macht man keine Scherze. Sie kennt ja die Hintergründe, warum Ambuya und ich dieses Haus für nötig hielten. Sie weiß aus ihrer eigenen Erfahrung, zu was Menschen fähig sind. Und dass in meinem Fall, Frank Broderick war, ist ihr bekannt“, erwiderte ich auf Daniels fragenden Blick. „Ja, wenn jemand leidvolle Sachkenntnis in dem Bereich hat, dann ist es Martina“, resümierte er. Daniel stand, auf nahm mich in den Arm und sagte: „Alles wird gut. Und ich werde heute Abend was Schönes kochen. Du wirst dem Allen schon auf den Grund kommen, wenn es denn zu dem Wohlbefinden von Mutter und Kind beiträgt. Und was immer auch noch an Tageslicht kommt, solange Mutter und Kind gesund sind und hier fürs Erste ein Dach über den Kopf haben, wird sich auch regeln lassen.“ Er küsste mich und winkte der Frauenschar im Garten zu.

Gerade als er die Küche verlassen wollte, kam ihm Josephine mit dem Baby auf dem Arm entgegen. „Vielen Dank für die wunderschönen Rosen“, bedankte sie sich in Deutsch. In seinem etwas gebrochen Deutsch antwortete er: „Darauf, dass du und Emma nur die Dornen erleiden müsst, die an Rosen wachsen!“ Er bekam von Josephine das Kind überreicht und Daniel hielt die Kleine so sicher, als wäre es erst gestern gewesen und nicht zwanzig Jahre dazwischen waren, dass er ein Kind in dieser Armhaltung getragen hatte. Das Gefühl und die damit einhergehende Körpersprache verliert man nie, dachte ich, als ich ihn beobachte.

Nachdem Daniel uns verlassen hatte, setzte sich Josephine zu mir an den Tisch und stillte die kleine Emma. „Kennst du die Familie von Emmas Vater?“, fragte ich vorsichtig, aber die Körpersprache von Josephine verriet mir, dass sie entweder keine Ahnung hatte oder nicht genug wusste, um hier zusammenzuzucken. „Ich weiß, dass Tendai einen weißen Vater hat, der eine Tabakfarm besaß, die er durch den Enteignungsprozess der Regierung verloren hatte. Tendais Mutter hatte damals auf der Farm im Büro gearbeitet. Tendai glaubt, dass der Farmer dachte, dass sie eine Europäerin war, weil sie ja einer großen Familie von Mischehen entstammt, wie man so sagt. Er glaubt auch, dass der Mann nie etwas mit ihr angefangen hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie alles andere als europäisch ist. Sie war immer stolz auf ihre Herkunft. Er war und ist wohl noch ein Rassist. Eine gehobene Meinung hat er nicht von seinem Vater, aber respektiert ihn wohl aus traditionellen Gründen. ‚“Tja, man kann sich eben seine Familie nicht aussuchen“, sagte er oft. Tendais Mutter hatte eine Affäre mit dem Farmbesitzer und das Ergebnis war Emmas Vater. Aber wer er genau er ist und wie er heißt, weiß ich nicht und ist mir auch völlig egal. Weder meine, noch Tendais Familie wird irgendwelchen Einfluss auf unsere Leben haben“, schloss sie ab und widmete sich wieder dem kleinen warmen Bündel auf ihrem Arm.

Ich dachte kurz über diese Neuigkeiten nach und hoffte nicht durch meine offene Art preiszugeben, was das alles bei mir auslöste. Frank hatte einen Sohn, von dem womöglich keiner etwas wusste. Denn ich war mir sicher, dass eine Affäre mit einer Farbigen in seinem Kreis mehr als nur Bestürzung ausgelöst hätte. Eher einen Erdrutsch. Frank, der trotz seiner scheinbar ach so toleranten Grundhaltung der schwarzen Bevölkerung gegenüber, lieber heute als morgen alle wieder aufs Feld jagen würde. Dort sollten sie unter seiner Fuchtel mit Angst im Nacken arbeiten und dankbar dafür sein. Das galt nicht nur für die Schwarzen auf dem Feld. Es handelt sich um eine fragwürdige Tatsache, dass alle in seinem Dunstkreis eine gewisse Furcht vor Frank empfanden. Da gab es keine Unterschiede zwischen dem Feldarbeiter, Tochter oder der Lebenspartnerin.

Aber das dieses Gefühl nun wieder einmal über einem Säugling in mir hochstieg, war erschreckend.

Marcy stürzte in die Küche, füllte sich einen Becher mit Kaffee und rannte ebenso abrupt aus der Küche, wie sie hereinkam. „Ich komme sofort zurück und erkläre es euch“, rief sie auf dem Weg zurück in ihr Büro. Ich beobachtete Josephine, wie sie die kleine Emma satt fütterte, ihr zufrieden einen Kuss auf die Stirn gab und sie dann mir überreichte. Sie drapierte ihr Oberteil zurecht, nahm mir Emma wieder ab und sagte: „Ich lege mich mit ihr etwas hin.“ Nachdem ich alleine in der Küche saß, versuchte ich alle meine Gedanken zu sortieren. Ich verstand noch nicht ganz, warum Martina glaubte, dass wir Probleme mit Josephines Schwiegervater in spe bekommen sollten. Frank wäre ja wohl der Letzte, der ein Kontakt zu einem weiteren Sprössling aus seiner im Dunkeln liegenden Vergangenheit aufnehmen würde, damit alles ans Licht kam. Ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gesponnen, da fiel Marcy wieder mit schüttelndem Kopf über mich herein. „Du glaubst nicht, was ich heute Morgen, auf dem Weg hierher erfahren habe. Aber komme besser in mein Büro, das wird hier gleich eng.“Im selben Moment öffnete sich die Tür hinter mir zum Garten und die Gruppe von Müttern mit ihren Kindern belagerte die Küche, um ihr Frühstück zu bereiten. In Marcys Büro angekommen, setzten wir uns gegenüber an einen kleinen Besprechungstisch, der Marcys Vorliebe für englische Möbel und den englischen Lebensstil widerspiegelte. „Lass mich raten? Dir wurde heute Morgen mitgeteilt, dass der Großvater von der süßen Emma unser alter Kontrahent Frank Broderick ist“, eröffnete ich Marcy, die Neuigkeit, was sie augenblicklich in den Stuhl fallen ließ. „Nein das war nicht, was ich dir erzählen wollte. Meine Neuigkeit hat ein ganz anderes Kaliber. Aber woher weißt du das?“, endete Marcy und fing an, in ihrem Telefon nach etwas zu suchen. „Martina hat es mir heute Morgen auf nüchternen Magen erzählt und gleichzeitig vor Ärger gewarnt. Was mir allerdings nicht einleuchtet, da Frank ja mit Sicherheit dieses Enkelkind nicht einfordern wird“, beantwortete ich ihre Frage. Bevor wir den Gedanken weiter behandeln konnten, kam Martina ins Büro und fragte, ob jemand etwas braucht, weil sie Benzin für den Generator kaufen musste. Die Stromversorgung war nach wie vor ein Problem. Man musste immer darauf vorbereitet sein, dass der Strom ausfiel. Und das nicht nur für mehrere Stunden. Das Längste, was wir je durchleben mussten, waren sechs Tage. „Ja, bitte bring mir Zigaretten mit und fahre auf dem Rückweg bei der Bank vorbei. Ich gebe denen Bescheid, dass du kommst und etwas abholst“, beantwortet Marcy Martinas Frage und händigte ihr fünf Dollar aus. Martina verließ das Zimmer und Marcy suchte weiter etwas auf ihrem Telefon. „Was ist denn nun los?“, fragte ich nun langsam etwas ungeduldig. „Moment, ich muss eben bei der Bank anrufen und sagen, dass Martina kommt, denn das so viel gepriesene Internet ist mehr ein „InterNot“. Aber deren Internetseite ist auch aus der Steinzeit. Wir sollten die Bank wechseln, wenn ich nur wüsste zu welcher. Denn die sind ja alle teure, fehlerreiche und korrupte Institutionen, wenn man andere stöhnen hört.

“Damit huschte sie zu ihrem Schreibtisch, führte das angekündigte Gespräch und kam wieder zu mir an den Tisch. Dann sprang sie wieder hoch, riss die Tür zum Flur auf und schrie nach Martina. Diese war bereits auf dem Weg nach draußen, kehrte zurück und stand etwas abgehetzt vor Marcy: „Was ist die noch eingefallen?“ „Bitte beeile dich und später müssen wir noch über die Sache mit Emmas Großvater reden. Erinnere mich, falls ich es wieder vergesse“, gab sie im hastigen Ton mit einem Augenzwinkern zurück. Das war jetzt alles etwas zu dramatisch für meinen Geschmack, dazu wirkte Marcy so aufgekratzt, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Als Martina davonzog, setzte Marcy sich wieder zu mir. Die Spannung über die Neuigkeit schien die Luft anzuheizen. „Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher einen Anruf bekommen, von …“, sprach sie und wurde vom Klingeln ihres Telefons unterbrochen. Sie schaute auf das Display und schüttelte mit dem Kopf. Sie zeigte mit ihrer Hand auf das Telefon und sagte: „Das wird dauern. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich hier mit durch bin“. Und schon war sie vertieft im Dschungel der Paragrafen.

Meine Hoffnung durch Neuigkeiten oder wenigstens Klatsch von meinem heutigen Arbeitspensum abgehalten zu werden, war hiermit im Keim erstickt. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich der Finanzwelt unseres kleinen Hilfsprojekts zu stellen. Und das war deshalb so schwierig, weil unsere Situation das erste Mal tatsächlich sehr schlecht aussah. Ambuya und ich zerbrachen uns seit Wochen den Kopf darüber, wo wir Geld auftreiben könnten. Gott sei Dank hatten wir nur sieben Frauen im Haus mit acht Kindern. Allerdings waren drei Frauen schwanger. Daniel sagte immer: „Stelle dir einfach, vor was du mit dem Geld machen würdest, wenn du es hast, dann wird es auch kommen.“ Es gab nicht wirklich große Anschaffungen, die uns auf der Seele brannten, aber die laufenden Kosten für Lebensmittel, Gas, Benzin, Medikamente und so weiter waren Belastung genug. Es gab schon lange keine regelmäßigen Spenden mehr für kleine Projekte wie unseres. Geld war schwer zu aufzutreiben. Aber frei nach Daniels Vorschlag machten Ambuya und ich Pläne für ein solarbetriebenes Haus. Ambuya betete zu Gott, ich zu jemand anderem. Wir wollten so weit wie möglich unabhängig sein. Mit unseren zwei Brunnen ging es auch gut, bis alle in der Nachbarschaft nach Wasser bohrten und dem entsprechend der Wasserspiegel sank. Das bedeutete, dass wir ab und zu Wasser kaufen mussten, was in unserem Fall aber glücklicherweise gespendet wurde. Ich beobachtete die Frauen, die sich im Gemüsegarten nützlich machten. Und dass was wir hier gerade ernteten, war eine große Hilfe bei den vielen Mäulern, die wir zu stopfen hatten. Martina hatte den Gemüsegarten an ihrem zweiten Tag hier im Garten abgesteckt. Damals wollte sie sich ablenken und gleichzeitig Pläne schmieden für ihre Zukunft, was dann auch unsere Zukunft wurde. Denn heute brachte ihr Einsatz im Garten frische Tomaten, Kohl, Paprika, Karotten, Kartoffeln und Kräuter auf den Tisch.

Mein Telefon klingelte und gleichzeitig erhielt ich eine SMS von Marcy auf meinem Handy mit der Bitte, zu ihr ins Büro rüberzukommen. „Gloria“, beantworte ich den Anruf zuerst. „Schönen guten Tag, spreche ich mit Gloria Desor?“, fragte eine mir unbekannte Stimme. „Ja“, antwortete ich in der Hoffnung, dass das hier nicht in ein allzu langes Gespräch ausuferte, damit ich rüber zu Marcy konnte. „Mein Name ist Ignazio Mavino von der Anwaltskanzlei M&M und ich rufe sie im Auftrag eines Mandanten an, der sie in seinem Erbe bedacht hat. Wann haben sie Zeit, vorbeizukommen, damit ich das mit Ihnen besprechen kann?“, wurde ich im fachlichen Anwaltston belehrt. Im Geiste stellte ich mir alte Stühle, antike verschlissene Möbel und Schulden vor, die da auf mich warteten. „Oh, das ist hoffentlich nicht so ein Erbe, was ich besser abgelehnt hätte, wenn ich davon früher gewusst hätte“, entgegnete ich mit süffisantem Tonfall. Ein charmantes Lachen lag in der antwortenden Stimme: „Ich kann Ihnen so viel sagen, dass ich niemanden kenne, der so ein Erbe ausschlagen würde. Also, wann haben Sie Zeit?“ Ich schaute kurz in meinen Kalender und sagte: „Diese Woche ist es schlecht, aber nächste Woche Montag morgen kann ich vorbeikommen.“ „Nun, früher wäre mir lieber, aber gut, dann sagen wir am Montag um 9: 00 Uhr. Geben Sie mir Ihre Handynummer, dann schicke ich Ihnen den Standort. Dann ist es einfacher für Sie mich zu finden.“ Also gab ich dem guten Mann meine Handynummer und wir verabschiedeten uns auf nächsten Montag.

Bevor ich die zweite Überraschung an diesem Morgen auch nur ansatzweise verarbeiten konnte, klopfte es an meiner Tür und Marcy kam rein. Sie sah meinen verblüfften und überraschten Gesichtsausdruck und flüsterte: „Soll ich später vorbeikommen?“ Ohne einen weiteren Gedanken an das merkwürdige Telefonat zu verschwenden, schüttelte ich meinen Kopf, stand auf und folgte Marcy in ihr Büro. Marcy schenkte uns Tee ein in ein, für diesen Moment viel zu kostbares Teeservice. Dann stand sie auf, holte drei Sektgläser und stellte eine gekühlte Flasche Champagner auf den Tisch. Echten Champagner wohlgemerkt. „Erst Tee, der Champagner muss warten bis Ambuya da ist, aber sie sagte gerade, sie sei auf dem Weg“, erklärte Marcy und arrangierte den Tisch neu. Sie goss uns beiden feierlich Tee ein, überreicht mir eine Tasse und bot mir Gebäck an. Das alles hatte eine groteske Wirkung auf mich, sodass ich plötzlich laut loslachen musste. Nun fing Marcy im Plauderton über ihren Garten zu schwatzen, als ob wir genau das für diesen Moment geplant hätten. Ich wusste, dass sie dies mit Absicht tat, um Spannung aufzubauen. Und das gelang ihr perfekt. „Ich werde Rosen im Garten pflanzen. Teerosenbüsche, so habe ich mich beraten lassen, sind die schönsten und sollen sehr alt werden. Und diese Büsche bekomme ich aus England. Ich habe hier ein paar Fotos von Rosen, vielleicht kannst du mir helfen, die richtigen auszusuchen.

“Sie plauderte ohne Punkt und Komma über die perfekte Pflanzung, Aufzucht und Pflege. Stand auf, kam mit einem Briefumschlag zurück und legte ihn auf den Tisch. Gerade als ich mich erkundigen wollte, ob darin die Fotos von den Rosen ihrer Wahl enthalten waren, öffnete sich die Tür und Ambuya kam herein. „Na, was gibt es hier zu feiern?“, begrüßte sie uns. Sie nahm erst mich und dann Marcy in den Arm und goss sich Tee ein. Marcy fing wieder ihren Faden von der Rosenzucht auf. Ambuya schaute mich an und flüsterte in meine Richtung: „Was ist in dem Tee? Oder hat sie die Kekse gebacken?“ und zwinkerte mit dem Auge. Ambuya und ich gaben unsere Kommentare zu den Rosen ab und lachten zwischen den Zeilen in uns hinein. Dann legte Ambuya ihre Hand auf Marcys Arm und stoppte ihren Redefluss mit den Worten: „Also, wenn wir jetzt nicht bald den Champagner aufmachen, wird der warm!“ „Gott sei Dank und ich dachte schon, dass keiner von euch mich stoppen wird. Aber einen Moment noch!“, war Marcys erleichterte Antwort und sie verließ den Raum mit dem Umschlag vom Tisch.

„Was soll das hier? Ich verstehe keinen Deut von dem, was sie hier macht. Erst die Sache mit Frank Broderick, dann das hier und um allem noch die Krone aufzusetzen, rief mich heute Morgen ein Anwalt an. Ambuya, bitte sage mir, dass wenigstens du weißt, was das alles bedeutet. Oder ist heute einfach irgendein spirituell wichtiger Tag und die Sterne spielen verrückt?“, bat ich um Erklärung bei der einzigen Frau, die immer Ruhe und Überblick behielt. „Es tut mir leid, Gloria, aber ich muss dich enttäuschen. Ich bin genauso irritiert wie du. Nein, eigentlich noch mehr. Was heißt „die Sache mit Frank Broderick“ und wieso ruft dich ein Anwalt an? Gibt es Ärger?“, entgegnete sie besorgt. Dann brachte ich Ambuya gerade auf den neusten Stand, als wir abermals unterbrochen wurden. Diesmal von Martina und Marcy. Beide räumten den Tisch frei. Martina kam mit einem weiteren Sektglas und der Flasche und füllte nun die vier Gläser mit Champagner. Wir saßen alle zusammen am Tisch und warteten auf die Erklärung für all das hier.

Marcy hielt den Briefumschlag in der Hand und über gab ihn Ambuya. Sie öffnete diesen und holte ein Blatt Papier heraus. Stumm lass sie die Zeilen und ergriff dann ohne ein weiteres Wort ein Glas. „Ich verstehe es immer noch nicht, aber da du, Marcy, es als Anwältin ja geprüft hast, muss es echt sein. Dann auf unseren neuen Kontostand“, damit erhob sie sich. Wir stießen mit den Gläsern an und alle außer Ambuya leerten die Gläser in einem Schluck. „Darf ich jetzt auch bitte erfahren, was es an unserem Kontostand zu feiern gibt, denn als ich den zuletzt gesehen habe, kamen mir die Tränen“, informierte ich die Anwesenden. Alle außer mir schienen es tatsächlich komisch zu finden. Ambuya strich mir über den Arm, Marcy schenkte die Gläser nach und Martina zwinkerte mit dem Auge. Dann gab mir Ambuya das Blatt Papier. Ich überflog diverse Zeilen über die letzten Kontobewegungen, die alle ein Minus vor der Zahl aufwiesen, und sah ganz oben den letzten Kontostand, der tatsächlich zum Heulen war. Unten in der rechten Ecke war eine Zahl, die nicht zu dem passte, was ich in Erinnerung hatte, schweige denn je zu lesen erwartet hatte. Wir hatten ein Guthaben von 570 250 US-Dollar. Fünfhundertsiebzigtausendzweihundertfünfzig. „Prost“, war das Erste, was mir über die Lippen kam. Da wir nun alle aus dem gleichen Grund ein Lächeln auf dem Gesicht hatten, erhoben wir abermals feierlich die Gläser. Dann berichtete ich den Anwesenden von meinem merkwürdigen Telefonanruf und dass dieser nun langsam für mich anfing, Sinn zu machen. Wer der edle Spender war, konnte ich allerdings nicht beantworten. Aber das würde ich ja vermutlich von dem Anwalt erfahren, den ich Montag treffen werde. Wir alle sprechen uns dafür aus, dass ich das Treffen vorverlegen sollte, denn die Neugier und Ungeduld zu erfahren, wer uns so reich beschenkt hatte, konnte nicht tagelang ungestillt bleiben. Marcy füllte die Gläser abermals, erhob ihres mit den Worten: „Wer auch immer es gewesen sein mag, mein Freund ist er auf jeden Fall jetzt schon.“

Als ich Stunden später mit einem Becher grünen Tee im Garten saß, beobachtete ich Martina, die Benzin in den Generator füllte, da wir schon wieder seit vier Stunden ohne Strom auskommen mussten und seit dem der Lärm des Motors uns alle daran erinnerte, was die erste Investition sein sollte. „Hallo, mein Schatz“, wurde ich von Daniel aus meinen Gedanken geholt. „Was hat der heutige Tag dir sonst noch beschert?“ Er holte mich heute ab, da ich Martina meinen Wagen für den Tag geliehen hatte. „Hi, mein Darling“, begrüßte ich Daniel und küsste ihn mit einer langen Umarmung. Wieder ging es mir durch den Kopf: Was würde ich ohne diesen Mann machen? Ich musste mir darüber keine Gedanken machen, weil ich ihn ja hatte.

„Nun, die Neuigkeit von heute Morgen wurde noch um einiges übertroffen. Aber setz dich besser dafür, denn das wird dich umhauen“, antwortete ich und nahm ihn an die Hand zu unserer großen Schaukel. Ich wollte als Kind eine Hollywoodschaukel haben, die ich nie bekam. Aber hier hatte ich sie bekommen. Nur viel besser, den diese hing in einem Baum in Afrika. Daniel hatte das gute Stück vor sich hin rostend in der Nachbarschaft gefunden und so aufgearbeitet, dass es jetzt mit neuen Polstern in diesem über 100 Jahre altem Jakarandabaum schaukelte. Wir machten es uns gemütlich, ich kuschelte mich an seine Schulter und fragte: „Kannst du uns helfen, die richtige Firma zu finden hier ein Solardach aufs Haus zu bauen?“ „Hmm, das sollte kein Problem sein, wenn ihr das nötige Kleingeld dafür habt“, meinte Daniel mit seinem typischen Augenzwinkern. „Ja, und so kommt hier die andere große Neuigkeit des Tages. Du weißt, dass Ambuya großes Vertrauen in Gott und seine Macht hat und dass sie es nie versäumt mich daran zu erinnern. Du weißt aber auch, dass ich mehr Vertrauen in das Universum als Ganzes habe und die Kraft des Glaubens nie unterschätzt werden sollte ohne sich dabei auf eine bestimmte Religion zu beziehen. Tja, wir haben wohl beide Recht!“ Mit den Worten holte ich den Kontoauszug aus meiner Tasche und übergab ihn Daniel.

Das Sonnendach

Zwei Wochen nachdem wir von einem unbekannten Spender die sagenhafte Summe von insgesamt 600. 000.- Dollar bekamen und unser Minuskonto in ein frohlockendes Plus verwandelt wurde, begann der Umbau auf dem Dach. Marcy zog an allen Fäden, um herauszufinden, wer uns so großzügig bedacht hatte, aber alles ohne Erfolg. Ambuya und mir war es sowieso egal. Wir brauchten das Geld und benutzten es. Vorsichtig und unter Daniels Anleitung gingen wir erst mal das Stromversorgungsproblem an. Die Firmen, die bei uns vorstellig wurden, um ihr Wissen und Angebot abzugeben, waren nicht der Standard, den man in Europa erwarten kann. Entweder waren die Angebote zu teuer oder sie hatten einfach nicht gerechnet, dass wir Fragen stellten. Und an den Antworten erkannten wir schnell, dass unserem Gegenüber das Fachwissen fehlte, das man sich heute einfach aus dem Internet holen konnte. Martina und Daniel wussten genug, um da einigen schnell auf die Schliche mit ihrer fehlenden Kompetenz zu kommen. Solchen, die dachten hier schnell Geld zu machen, weil es ja nur Frauen in dem mit Solar zu bestückendem Haus gab. Man ging zur Tagesordnung über und erwartet das der Kunde das gut bezahlte Team von Handwerkern beobachtet, damit auch alles richtig angeschlossen wurde und uns unerwünschte Überraschungen später erspart blieben. Die Handhabung wird von den meisten akzeptiert und sogar als völlig normal empfunden. Das sei eben Afrika, lautete die lapidare Erklärung. Nicht so für Ambuya, Martina, Daniel, mich und nicht zu vergessen unsere Vertretung auf dem rechtlichen Sektor, Marcy. Wir bezahlten hier Erste-Welt-Preise, aber der damit verbundene Service war alles andere als Erste-Welt-Standard. Es ist ziemlich einfach, die Rechnung zu erhöhen, das Know-how und die Qualität der Dienstleistung aber auf entsprechendes Niveau anzuheben, erfordert da mehr Initiative. Aber auch Wünsche solcher Art müssen ausgesprochen werden. Es nicht einfach als den üblichen afrikanischen Stil abtun und die unprofessionelle Handhabung von derartigen Projekten als Gegebenheit akzeptieren, denn es gehören immer zwei Seiten dazu, wenn es darum geht Dinge zu verbessern. Wer sich nicht dementsprechend äußert, sollte sich auch nicht wundern, wenn alles beim Alten bleibt. Mit unseren Ansprüchen sind wir da für die meisten Firmen sicherlich neue und unangenehme Kunden. Nach unseren bisherigen Erfahrungen war die Zusammenarbeit mit Baufirmen, die unseren Anspruch standhielten, immer sehr fruchtbar, weil man gemeinsam in ständiger Kommunikation stand und voneinander lernte. Für manch einen, der das beobachte, war das ziemlich sonderbar, da wir den Prozess nicht einfach akzeptierten, sondern daran teilhaben wollten. Wir bezahlten einen guten Preis und wollten gute Arbeit dafür. Und das kam an, weil alle davon profitierten.

Diese Einstellung hatte schon der Bauherr und so wanden wir uns an seine ehemaligen Vertragspartner, die vor acht Jahren dieses Haus bauten. Man half uns schon deshalb, weil Ambuya – die Witwe des Erbauers – mit von der Partie war. Und weil sie erlebt hatten, dass gleichwertiges Miteinander die beste Grundlage für eine gute Zusammenarbeit ist. Und zufriedene Kunden sind eben überall die beste Werbung.

So nahm eine Truppe von sechs Männern auf unserem Dach die Arbeit in Angriff. Erst wurde den Arbeitern erklärt, dass sie nur in Begleitung von Martina in die obere Etage und unters Dach gehen durften. Der Einfachheit halber wurde den Frauen im Haus erklärt, das für die Zeit des Umbaus die Hausregeln etwas gelockert werden mussten, damit man unkomplizierten Zugang zum Dach hatte. Was auch kein Problem zu sein schien, bis eine der Mütter die Tatsache erwähnte, dass Martina ein Mann war. Ein Tumult, der fast an Meuterei grenzte, fand in unserem Vorgarten statt. Die liebevoll vom Gärtner und Martina gepflegten Blumenbeete wurden nicht nur durch das herumliegende Baumaterial in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt hatte es den Anschein, dass durch die aufgebrachten Emotionen, die sechs Arbeiter an Masse gewannen und dabei alles unter ihren Stiefeln in Staub zerfiel. Nach einem kurzen, aber lautem Wortwechsel zwischen allen kam Steve, der Bauleiter, aus der Menge hervor und ging aufs Haus zu. Kurz danach klopfte es an meine Bürotür. „Schönen guten Tag“, lautete seine etwas trockene Begrüßung. „Ich habe eben erfahren müssen, dass wir hier ein Problem haben. Nun ich denke, sie wissen, um was es geht. Also meine Leute wollen hier nicht weiterarbeiten“, kündigte der Firmeninhaber an. „Das tut mir leid, dass Ihre Arbeiter so empfinden. Nur leider haben wir einen Vertrag mit Ihnen und den können sie aufgrund eines solchen Falles, der hier vorliegt nicht kündigen“, entgegnete Marcy, die gerade bei mir und Ambuya im Zimmer war. „Also, Sie müssen wissen, ich habe damit auch gar kein Problem, meine Tochter lebt in England und hat eine Freundin“, flüsterte er und verdrehte dabei die Augen. „Sie wissen, was ich meine. Aber ich weiß nicht, wie ich meine Leute dazu bringen könnte, trotz dieses Mannes hier wieder das Werkzeug in die Hand zu nehmen. Wenn Sie es wissen, raus damit!“, teilte er uns mit und schaute zu Martina, die im Türrahmen stand. Dann schüttelte er den Kopf und ging raus zu seinen Mitarbeitern.

Ambuya, Marcy und ich standen verwirrt da und blickten Steve hinterher. Dieser gestandene Mann von Mitte fünfzig, der mit Sicherheit im Unabhängigkeitskrieg für Robert Gabriel Mugabe im Busch gekämpft hatte, überlies uns Frauen hier die weitere Vorgehensweise. Was mich tatsächlich beeindruckte. Denn dass ein Mann so einfach das Handtuch wirft und uns Frauen die Lösung des Problems überlässt, hat echten Seltenheitswert. Kein typisch männliches Gebären der Sorte ‚Ich mach das schon‘. Und dass war deswegen ganz besonders ungewöhnlich, weil Steve ein sehr stolzer Afrikaner war, dennoch mit der Zeit gelernt hatte, wann es besser war anderen das Feld zu überlassen. Steve war nur sein Name für uns Europäer, sein tatsächlicher Name war Chiedza, was übersetzt so viel bedeutet wie „Morgensonne“ und dass er Erstgeborene der Familie sei. In Simbabwe verheißt diese familiäre Stellung, dass man viel Verantwortung übernimmt, vor allem Probleme ohne die Hilfe anderer bewältigt und schon gar nicht mit weiblicher Hilfe. Doch machte sich Steve oder Chiedza aus dem Staub und überlies uns die Sachlage. Wir schauten uns alle stumm an. Bevor eine einen Gedanken in Worte fassen konnte, gesellte sich Martina zu uns. „Lass mich raten. Er wird seine Leute überreden, wenn wir das Honorar verdoppeln?“, war ihre erste Aussage zu dem Dilemma. Das wiederum löste bei allen von uns einen etwas entspannteren Gesichtsausdruck aus, der aber sofort wieder in Stirnfalten und Kopfschütteln überging. Nein, eine derartige Haltung mit Geld auszugleichen war nicht drin.

Wir setzten uns in der Küche bei Kaffee und Tee zusammen, um über eine Lösung zu beraten. „Wir suchen eine andere Firma“, war Ambuyas Vorschlag. „Bei der wir mit Sicherheit das gleiche Problem haben werden“, beantworte Marcy die Idee. „Ich frage Daniel. Er soll sich die Truppe vornehmen“, war mein Beitrag zu der Problematik. Was mir allerdings nicht besonders erfolgversprechend schien, da auch Daniel in der Vergangenheit mehr als einmal an die Grenzen seiner Logik wie Verständnis angelangte bei Herausforderungen mit seinen Arbeitern. „Die Firma hat einen Vertrag mit uns gemacht und kann nicht mal eben so alles hinwerfen. Ich werde dem guten Mann mal die Regeln erklären müssen“, sprach Marcy und machte Anstalten die Küche zu verlassen, um das Dokument aus ihrem Büro zu holen. „Nein, lass es Marcy“, unterbrach Martina ihren Abgang, „setz dich hin. Ich habe eine viel bessere Idee!“ Nun waren wir alle doch sehr gespannt, was Martina vorzuschlagen hatte. Dass sie für die Zeit des Umbaus das Haus verließ, war von uns allen schon abgelehnt worden, bevor sie weitersprach. „Ich werde für die Zeit des Umbaus im Haus bleiben und auch bei dem Umbau mithelfen, aber eben als Martin und nicht als Martina“, beendete sie ihre kurze Ansprache.

Wie vom Donner gerührt starten wir sie an. Ich wollte sie zu ihrer grandiosen Lösung nicht beglückwünschen, weil es ja eigentlich falsch war, dass sie wegen der Engstirnigkeit einiger Männer, wieder in ihre alte verhasste Rolle schlüpfen sollte. Aber sie hatte recht. „Sein wir doch mal ehrlich. Wenn ich euch nicht begegnet wäre, ihr mich nicht mit offenen Armen aufgenommen hättet, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich wäre gar nicht die, die ich heute bin. Das nun für ein paar Wochen abzulegen ist das Mindeste, was ich tun kann, damit wir hier bald ein Dach über dem Kopf haben, das uns mehr als nur trocken hält“, entkräftete sie Gegenargumente. „Ich gebe es ungern zu, liebe Martina, aber du hast recht. Natürlich hätten wir es alle lieber, dass ein derartiger Rollentausch nicht nötig wäre. Aber mit dem Einzug der Technologie des 21. Jahrhunderts kommt nicht gleichzeitig die gesellschaftliche Weiterentwicklung einher“, entgegnete ich und nahm sie kurz in den Arm. Auch Marcy und Ambuya standen auf, um sie zu umarmen. „Martina, du hast mehr Courage, Überblick und Stehvermögen als irgendein Mann von denen da draußen oder Männer im Allgemeinen, die glauben sich über dich beziehungsweise uns Frauen, als etwas Besseres aufspielen zu können. Mein verstorbener Mann hätte zu gerne den Herren von Bau mal die Leviten gelesen“, beendete sie ihre Ansprache. „Lass dich von diesem kleinen Zwischenspiel nicht entmutigen!“ Ambuya hatte es für alle auf den Punkt gebracht. Dass Martina heute bei uns eine Frau war, war ein Glücksfall für sie und für uns. Was sie alles hatte durchmachen müssen in einer Gesellschaft, wo Homosexualität mit Gefängnis bestraft wird, konnten sich keiner von uns vorstellen. Und bisher hatte sie all das über Jahre Vorgefallene nur unserer Psychologin Ann erzählen können. Nach ihrer Diagnose blühte Martina im wahrsten Sinne des Wortes auf. Nun wurde mit der Idee von Martina ein langsamer Lernprozess für das Handwerkerteam in die Wege geleitet. Auch wenn die Mitarbeiter der Solarfirma einen etwas befremdlichen Einsatz vor sich hatten, so würden sie nun mit der Zeit feststellen, dass es noch so einiges gab, wo sie falschlagen. Denn wenn jemand glücklich ist, kann an höchst selten an dem Warum liegen, sondern vielleicht vielmehr daran, dass

andere, darin oftmals kein Glück erkennen. Das muss es auch nicht. Solange wir alle glücklich sind, ist der Grund dafür unwichtig.

Martina und Ambuya gingen raus zu Steve, um ihm zu erklären, was für eine Lösung gefunden wurde, sodass die Arbeit wieder aufgenommen werden konnte. Während ich dem beiden hinterher sah, hörte ich jemand im Haus rufen: „Gloria, Telefon, ein Anwalt Mavino muss dich dringend sprechen!“ Und dass löste bei mir eine spontane Hitzewelle aus, die ich entweder meinem Alter zuschrieb oder dem Umstand, dass der Name mich an einen Telefonanruf von vor zwei Wochen erinnerte. Ich hatte den Termin verschieben müssen, weil hier im Haus alles drunter und drüber ging und hatte es offensichtlich versäumt, mich wegen eines neuen Termins bei ihm zu melden. Ich rannte in mein Büro und nahm den Hörer in die Hand. „Schönen guten Tag, Herr Mavino. Es tut mir so leid, dass ich vergessen habe mich bei Ihnen zu melden, aber ich habe es einfach