Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

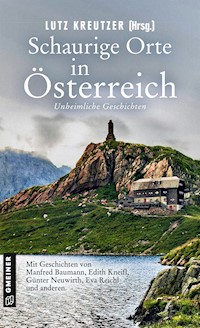

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Schaurige Orte

- Sprache: Deutsch

Zwölf schaurige Geschichten von zwölf Autoren über zwölf reale Orte in Österreich, angelehnt an Legenden und Ereignisse von der Keltenzeit bis in die Gegenwart: Welch grausames Opferritual der Sohn eines Druiden in Niederösterreich über sich ergehen lassen musste. Was der Ostbahn-Kurti mit der Burg Hasegg in Tirol zu tun hat. Von den grausamen Gewohnheiten einer ungarischen Gräfin im winterlichen Wien. Und warum einem Geologen in den Steilwänden der Karnischen Alpen in Kärnten schaurige Dinge begegnen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lutz Kreutzer (Hrsg.)

Schaurige Orte in Österreich

Unheimliche Geschichten

Zum Buch

Schauer und Grusel in Österreich Zwölf schaurige Geschichten von zwölf Autoren über zwölf reale Orte in Österreich, angelehnt an Legenden und Ereignisse von der Keltenzeit bis in die Gegenwart: Welch grausames Opferritual der Sohn eines Druiden in Niederösterreich über sich ergehen lassen musste. Wie eine Frau in der Steiermark für ihre Habgier am Traualtar bestraft wurde. Was der Ostbahn-Kurti mit der Burg Hasegg in Tirol zu tun hat. Von den grausamen Gewohnheiten einer Gräfin im winterlichen Wien. Warum der Dreißigjährige Krieg in Vorarlberg auch heute noch das Gruseln lehrt. Wie sich ein Bauer in Oberösterreich am Burgherrn rächte. Wie der alte Richtplatz in Salzburg einen altgedienten Polizisten vor einen schwierigen Fall stellte. Über eine Séance in Graz mit dem leibhaftigen Kaiser Friedrich III. Wie einem Geologen in den Steilwänden der Karnischen Alpen in Kärnten seltsame Dinge begegnen. Warum ein Requisiteur am Landestheater in Linz die Tyrannenmordgelüste seines Opas in die Tat umsetzte. Weshalb ein junger Mann im Schilf des Neusiedler Sees im Burgenland die seltsamen Gewohnheiten seiner Großmutter annahm. Und warum die Mauern von Schloss Moosham im Lungau auch heute noch ihren Schrecken beherbergen.

Lutz Kreutzer wurde 1959 in Stolberg geboren. Er schreibt Thriller, Kriminalromane sowie Sachbücher und gibt Kurzgeschichten-Bände heraus. Auf den großen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig sowie auf Kongressen coacht er Autoren, ebenso richtet er den Self-Publishing-Day aus. Am Forschungsministerium in Wien hat er ein Büro für Öffentlichkeitsarbeit gegründet. Über seine Arbeit wurden im Hörfunk und TV zahlreiche Beiträge gesendet. Seine beruflichen Reisen und alpinen Abenteuer nimmt er zum Anlass, komplexe Sachverhalte in spannende Literatur zu verwandeln. Lutz Kreutzer war lange als Manager in der IT- und Hightech-Industrie tätig. Seine Arbeit wurde mit mehreren Stipendien gefördert. Heute lebt er in München.

Mehr Informationen zum Autor unter: www.lutzkreutzer.de

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Markus Zeller / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-7630-3

Inhalt

Zum Buch

Impressum

Inhalt

Karte

Von Hand zu Hand

von Daniel Carinsson

Jasmin und der Pakt mit dem Teufel

von Andrea Nagele

Scherben bringen kein Glück

von Sigrid Neureiter

Im Haus der Blutgräfin

von Edith Kneifl

Der Klushund

von Marlene Kilga

Tod eines Tyrannen

von Eva Reichl

Das letzte Gericht

von Gerhard Langer

Der Auslöscher

von Robert Preis

Spuren im Eis

von Lutz Kreutzer

Für Opa oder: Die ganze Welt ist eine Bühne

von Isabella Archan

Der schwarze See

von Günter Neuwirth

Die Erben des Schörgen-Toni

von Manfred Baumann

Die Autoren

Lesen Sie weiter …

Karte

Eine interaktive Karte finden Sie hier: www.schauer-oesterreich.lutzkreutzer.de

Von Hand zu Hand

von Daniel Carinsson

Die Pyramiden der alten Ägypter, die griechischen Tempelanlagen, das Kolosseum und der Circus Maximus in Rom – von vielen Hochkulturen der vergangenen Jahrtausende haben wir Bilder im Kopf, da Bauten aus jener Zeit überdauert haben. Von den Kelten jedoch haben die meisten von uns nur eine vage Vorstellung, obwohl ihre Kultur beinahe 1.000 Jahre dominierend in unseren Breiten, in Mitteleuropa, war. Und das, was vielen von uns in den Sinn kommt, wenn wir an sie denken – Wilde in Felle gekleidet, kleine Dörfer von Palisaden umgeben – ist im besten Fall ein winziger Ausschnitt der Wirklichkeit. Die Krux ist, dass alles, was die Kelten je bauten und errichteten, aus Holz war. Holz, über die Jahrhunderte verbrannt, verfault, zerfallen und ebenso verschwunden wie unsere Vorstellung davon, wie die keltischen Stämme einst gelebt haben.

Mit dem Einsatz modernster Technologie in der Archäologie ändert sich das gerade. Aber bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert hatten Funde darauf hingedeutet, dass die Kultur der Kelten lange Zeit unterschätzt worden war. Ein solcher Fund stammt vom sogenannten Sandberg bei Roseldorf in Niederösterreich. Dort lag, wie wir heute wissen, ein weiträumig angelegter Tempelbezirk, der kultisches Zentrum eines mächtigen Fürstentums war. Eines Fürstentums, das auch über ein weiteres Zeichen moderner Reiche verfügte, wie ein besonderer Fund aus dem Jahr 1887 bewies. Von diesem Fund handelt unsere Geschichte.

*

Ich lief den ganzen Weg vom Friedhof hinter unserer kleinen Kirche bis hinauf auf den Sandberg in einem durch, ohne mich umzusehen. Nur einmal war ich kurz stehen geblieben, um mir die drückenden Schuhe auszuziehen, wegen denen ich beinahe auf dem alten Acker gestolpert war. Die schwarzen Strümpfe würden jetzt schmutzig werden und vielleicht zerreißen, aber das war mir egal. Ich wollte nur weg von dem stinkenden Pfaffen, von den beiden alten Ordensschwestern, vor deren Ruten mich jetzt überhaupt niemand mehr beschützen würde, und vor allem weg von dieser komischen Frau aus Hollabrunn. Ich spürte den Schweiß von ihrer Hand immer noch an meiner eigenen, an der sie mich während der Beerdigung festgehalten hatte, obwohl ich sie mir dauernd am Rock meines Kleides abwischte, während ich weiterrannte.

Endlich oben auf der Kuppe des Hügels angekommen, glaubte ich, unterwegs das Atmen vergessen zu haben. Es brannte in meiner Brust, als ich mit offenem Mund die scharfe Luft einsog. Ich musste husten, und wieder schossen mir Tränen in die Augen. Diesmal aber wegen der Zwiebeln, die den würzigen Geschmack des Windes hier oben ausmachten, den ich eigentlich so gerne im Mund mit meiner Spucke vermischte, langsam über die Zunge laufen ließ und dann schluckte, als würde ich Gulaschsuppe essen.

Ich ließ mich in das kniehohe Gras fallen und schloss die Augen. Auch das schwarze Kleid würde nun starren vor Erdkrumen und Grasflecken, wenn ich es am Abend zurückbrächte, zur Nichte des Pfarrers, die es mir für die Beerdigung geliehen hatte. Genau wie die Strümpfe, die Schuhe und die gestrickte Jacke. Ich hatte noch nie so viel Schwarzes getragen. Ich hatte überhaupt noch nie ein Kleid getragen. Ich besaß nur zwei graue Röcke, aber die waren den Schwestern nicht dunkel genug gewesen. Selbst schuld, wenn die Sachen nun schmutzig waren. Ich hatte ja nicht um sie gebeten. Trotzdem würde ich die Tracht Prügel meines Lebens bekommen. Soviel war sicher. Schon, weil ich fortgerannt war.

Nach einiger Zeit beruhigte sich mein Atem wieder, und das Brennen in meiner Brust verging. Im Liegen wurschtelte ich mich aus der kratzenden Strickjacke, rollte sie zusammen und stopfte sie mir unter den Kopf. Ich streckte die Arme nach links und rechts aus und legte meine Hände flach auf den Boden. Ich machte den Rücken breit und meine Beine lang. Wie ein Stern lag ich im Gras und spürte der Wärme entgegen, die sich langsam aus der sandigen Erde in meinem ganzen Körper ausbreitete. Ein Schauer durchlief mich, und ich schmiegte mich so dicht ich nur konnte in den weichen Untergrund.

Deswegen nannten sie ihn Sandberg, auch wenn es eigentlich nur ein großer Hügel war. Aber immerhin die höchste Erhebung weit und breit. Von hier konnte man rundum um über das Land schauen. Weit über Roseldorf hinaus auf der einen Seite und fast bis nach Hollabrunn auf der anderen.

Der Gedanke an die Bezirkshauptstadt versetzte mir einen Stich. Von dort war diese Frau gekommen, zwei Tage nach dem Tod meines Großvaters, die mich über den Rand ihrer winzigen Brille hinweg angesehen hatte wie der Schreiner, wenn er überlegte, wie viel Holz er brauchen würde, um einen der Sautröge im Stall abzudichten. Noch immer wusste ich nicht, was ein Mündel sein sollte. In Hollabrunn hatte angeblich diese unglaublich dicke Frau, mit der sie tags darauf wiedergekommen war, eine Wirtschaft. Glücklich sollte ich sein, hatte die Frau über ihre kleine Brille hinweg gelacht und albern gekichert, als der Pfarrer sie getadelt hatte, weil es ja kein Zufall sein könne, dass die Frau Wirtin gerade jetzt eine neue Magd suche. Die Wirtin hatte drei Söhne dabei gehabt. Auch deren Blicke spürte ich noch an mir kleben, wie den Gestank von Kuhmist nach der Stallarbeit.

Ein Rauschen lenkte mich ab. Eine warme Brise ließ die Halme um mich herum gleichmäßig nach ihrer säuselnden Melodie tanzen. Was, wenn ich einfach hier liegen bliebe? Die Gräser ringsum würden mich in der Nacht zudecken, der Boden unter mir würde mich wärmen. Tagsüber würde ich den Flug der Wolken verfolgen und nachts in die Sterne schauen. Hirsche und Rehe würden über mich hinweg stolzieren, vielleicht kämen ein paar Kaninchen und kuschelten sich an mich. Im Herbst würden die langen Gräser dann über mir liegen wie eine Zudecke, auf die irgendwann der Schnee fällt. Meine weißen Knochen fänden an diesem Ort allemal eine feinere Ruhestatt als mein Großvater in der hölzernen Kiste im Schatten der Kirche.

Mit einem Ruck setzte ich mich auf. Tastend fasste ich unter den Saum des Kleides und fand die schmale, eingenähte Tasche, die ich beim Anziehen dort entdeckt hatte. Vorsichtig fingerte ich einen Umschlag heraus. Er war ungeöffnet, obwohl ihn mir mein Großvater schon gegeben hatte, als er mit Mühe gerade noch sprechen konnte. Ich rieb das zerknitterte Papier zwischen den Fingern, erfühlte den kleinen darin verborgenen Gegenstand, von dem ich keine Ahnung hatte, was es sein könnte. Trotz meiner Neugier hatte ich nicht gewagt, den Umschlag zu öffnen. Den Brief von meinem Vater. Jetzt riss ich ihn auf.

Slawonisches Grenzgebiet, den 10. August 1878

Meine liebe Elisabeth.

Meine geliebte Tochter, ich schreibe Dir diese Zeilen, da ich nicht sicher davon ausgehen kann, dass ich von diesem »Spaziergang mit einer Blasmusikkapelle«, wie es unser verehrter Herr Außenminister in der Feldpost benannte, lebend werde zurückkehren können.

Demütig schreibe ich Dir und voller Scham.

Erschöpft ließ ich das Papier in meinen Schoß sinken. Die Schrift war krakelig, viele Buchstaben sahen ganz anders aus als in unserem Lesebuch in der Kirchschule oder im Gesangsbuch. Manche waren verwischt, und dass ich den Brief schon so oft gefaltet und unter meinem Kopfkissen verborgen hatte, machte es nicht besser. Wo ich mich mit dem Entziffern von Worten doch ohnehin so schwertat, dass kaum eine Stunde in der Schule vergangen war, in der ich nicht in die Ecke gemusst hatte. Aber selbst, als ich mir die Zeilen schließlich zusammengereimt und ein paarmal halblaut vor mich hingesprochen hatte, verstand ich kaum etwas von deren Inhalt.

Ratlos blickte ich in die Ferne.

Meine Hände zittern. Ich atme tief aus und wieder ein. Niemand darf das bemerken. Es ist mein erstes Mal, und ich habe nur diese eine Chance, mich zu beweisen. Ich muss beweisen, was ich bereits gelernt habe, beweisen, dass ich würdig bin, beweisen, dass ich ein Sohn unseres Druiden bin. Sein möglicher Erbe.

Die elf anderen Jungen und Männer, die mit mir hier im großen Kreis um den Opferplatz knien, sind alle meine Brüder. Halbbrüder. Und sie hassen mich. Denn nur einer von uns kann, wenn seine Zeit gekommen ist, den Platz unseres Vaters, unseres Druiden einnehmen. Die anderen werden bis dahin sterben oder verstoßen. Darum hasse auch ich meine Brüder, obwohl ich nicht sicher bin, wie sich das anfühlt. Jetzt dürfen sie auf keinen Fall mitbekommen, dass meine Hände zittern. Wir sind den Lebensjahren nach aufgereiht. Ich bin der letzte in der Kette. Der Bruder rechts neben mir hat schon 13 Winter erlebt, und er sieht beinahe schon aus wie ein Mann. Sogar einen feinen Bart kann man in seinem Gesicht erkennen. Mein Kinn dagegen ist noch so blank wie das eines Mädchens.

Ein Druide zeugt nur männliche Nachkommen, heißt es. Obwohl ich meine Mutter und ihre Schwestern hab tuscheln hören, dass das gar nicht stimme. Doch was wissen Weiber schon. Andererseits, sie sind es ja, die uns zur Welt bringen. Die Mutter eines älteren Bruders soll eine Tochter geboren haben, aber sie ist im Tagbett gestorben, und daher muss der Vater wohl ein anderer gewesen sein. Früher sind wir Jüngeren oft um die Wette den Hügel zu den heiligen Stätten hinaufgelaufen. Obwohl ich der Kleinste war, konnte ich gut mithalten. Das war, bevor wir uns hassten.

Die Fackel in meiner rechten Hand wird immer schwerer. Trotzdem muss ich sie ruhig halten, damit der Teer nicht heruntertropft und meine Finger verbrennt. Wenn das passiert und ich aufschreie, dann ist es vorbei, bevor es noch überhaupt losging. Ich darf die Sätze nicht vergessen und die Worte nicht durcheinanderbringen, die wir wieder und wieder aufsagen müssen. Obwohl wir uns hassen, erzeugen meine elf Brüder und ich mit unseren Stimmen gemeinsam einen Zauber. Es ist eine Wand, durch die Türen nur in eine Richtung führen. Geister können den Opferplatz verlassen, jedoch können sie nicht hineingelangen. Auf keinen Fall darf ein böser Geist die Opfer erreichen.

Unser Vater, unser Druide, hat sie gerade in unsere Mitte geführt. Er singt dabei Worte, die ich nicht verstehe. Aber seine Stimme ist so mächtig, dass ich sie bis tief in meinem Bauch spüren kann. Seine Stimme erfüllt mich, wie ein Becher heißer Milch. Mir haben meine Knie wehgetan, doch als ich seinen Gesang gehört habe, waren die Schmerzen vergessen. So hat er die Opfer an uns vorbeigeführt, immer kleinere Kreise hat er sie gehen lassen, und jetzt sind sie in der Mitte des Platzes angekommen.

Unser Vater, der Druide, hat sie alle selbst ausgewählt unter den Gefangenen, die unsere Männer in der Nacht, sieben Tage nach dem Mittsommerfest, gemacht hatten. Die Horde aus dem Osten war schon erwartet worden. Unsere Späher sind gute und schnelle Reiter, und die Angreifer sind offenbar sehr dumme Wilde. Sie haben die Gebäude am Fluss Richtung Morgen angegriffen, dabei gibt es dort gar nichts zu holen. Es sind keine Ställe und auch keine Kornlager. Ich weiß eigentlich nicht, was in diesen Gebäuden überhaupt ist und warum sie bewacht werden. Aber es ist nicht schlau, etwas anzugreifen, wo es nichts zu holen gibt. Und jetzt sind die meisten tot und alle anderen gefangen. Und von denen hat unser Vater, der Druide, zwölf ausgewählt für das Opferfest heute zum Neumond. Mein erstes Opferfest. Ich muss unbedingt alles richtig machen.

Nun hat der Gesang gestoppt, auch meine Brüder und ich schweigen. Es ist vollkommen still plötzlich. Nur das leise Rauschen des Windes in den Gräsern und den Wipfeln des Waldes hinter uns kann ich hören. Wir warten. Keine Regung. Ich beiße die Zähne zusammen, weil die Fackel in meiner Hand so furchtbar schwer ist.

Von fern erklingt das Horn, das mich erlösen wird. Genau hinter meinen Brüdern im Kreis gegenüber sehe ich oben auf dem sandigen Berg eine Flamme auflodern. Ich weiß, dass dort der Opfergraben um die heilige Stätte führt und dass diese Flamme in einem tönernen Becken bis zum nächsten Vollmond brennen muss. Im flackernden Schein kann ich das mächtige Tor zum großen Tempel erkennen. Aus der Ferne sieht er aus wie ein einziger, schwerer Klotz, wie eines der langen Häuser hinter dem Schutzwall, in dem die Ernte gewogen und die Anteile für den Fürsten und die Krieger bestimmt werden. Aber ich weiß, dass die heilige Stätte aus der Nähe besehen so ganz anders ausgeschmückt ist. Jedes Stück Holz, jeder Balken ist mit feiner Schnitzerei versehen, und all die Figuren und Verzierungen sind so bunt bemalt, dass sie bei Sonnenschein wirken wie eine große Wiese voll Feldblumen, durch die der Wind weht.

Die laute Druidenrassel befiehlt mir und meinen Brüdern, uns zu erheben. Ich schaffe es, ohne mich abstützen zu müssen, ohne mit der Fackel zu schlenkern. Kein Tropfen Teer spritzt auf meine Finger. Dann ertönt die Trommel. Mit jedem Schlag setzen wir einen Schritt vor den anderen, bis wir fast Schulter an Schulter stehen. Der Kreis ist geschlossen. Kein Geist kann nun mehr hinein oder hinaus. Die Gelegenheit für die Opfer, sich all ihrer bösen Dämonen zu entledigen, ist vorüber.

Im Licht unserer Fackeln sehe ich sie zum ersten Mal aus der Nähe. Sie scheinen jünger zu sein, als ich erwartet hatte. Kaum Männer, Burschen eher. Nicht älter als meine Brüder. Sie wirken harmlos mit ihren kahlgeschnittenen Köpfen und in den grauen Leinentüchern, in die sie gewickelt sind. Ihre Blicke haben sie zu Boden gerichtet. Regungslos stieren sie auf das ausgestreute Heu auf dem Platz, als würden sie uns gar nicht wahrnehmen, dabei müssten sie jetzt die Hitze der Fackeln spüren. Mir rinnt eine Träne Schweiß über die Stirn und die Wange bis zum Hals hinunter. Ich würde sie gerne wegwischen, aber ich darf mich nicht rühren. Vorsichtig ziehe ich Luft durch die Nase ein.

Die Trommel hat gestoppt, und ein tiefer Ton durchschauert meine Knochen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie unser Vater, unser Druide, einen solchen Klang hervorbringen kann, noch dazu ohne zu unterbrechen, offenbar ohne zu atmen, aber eines Tages werde ich selbst das lernen. Mit einer kleinen silbrig glänzenden Sichel durchtrennt er die Seile, mit denen die Opfer an den Händen zusammengebunden sind. Für einen Augenblick fürchte ich, dass sie ausbrechen könnten, aber der Bann, den unser Vater, unser Druide, über sie gelegt hat, ist viel zu stark, als dass sie sich aus eigenem Willen auch nur rühren könnten.

Er ist das Zentrum, das sie gefangen hält, während jedem von uns Brüdern nun einer der ihren gegenübersteht. Plötzlich eine blitzschnelle Bewegung, schon hat er die Knoten durchtrennt, mit welchen die Leinen der Opfer auf ihren Schultern zusammengehalten wurden. Auf ein Nicken hin greifen wir mit unseren freien Händen in den Stoff und reißen ihn unserem Gegenüber vom Körper. Wir werfen die grauen Bündel vor uns auf den Boden und stecken unsere Fackeln hinein. Endlich kann ich den Arm etwas bewegen. Die Leinentücher fangen schnell Feuer, es beißt heiß in meine Haut. Ich halte die Luft an und lehne mich etwas zurück, damit mein eigenes Gewand sich nicht auch entzündet. So schnell, wie sie entflammten, so schnell verglimmen die dünnen Tuche. Wie Glühwürmer winden sich rot leuchtende Flechten, dann sind es nur noch verkohlte Klümpchen, die vor uns liegen. Ein weiteres Nicken, die Trommel ertönt erneut, und gleichmäßig rechtsherum drehend trampeln meine Brüder und ich die Reste in die Streu und die Erde, damit nichts davon übrigbleibt.

Ich unterdrücke einen Schrei, als mich ein glühender Tropfen an der Hand trifft. Einer meiner Brüder, die mit mir im Kreis stehen, muss mit seiner Fackel zu wild gefuchtelt haben. Absichtlich vielleicht? Ich bin stolz, dass ich mir nichts habe anmerken lassen. Die Trommel stoppt, und schwer atmend kommen wir zum Stillstand.

Unser Vater, unser Druide, beginnt einen Ruf an den Gott Cernunnos, der oben in der heiligen Stätte wohnt und von dort über Sommer, Herbst, Winter und Frühling wacht. Die Ältesten haben entschieden, dass wir ihm dieses Opfer bringen, da ein warmer Sommer dieses Jahr wichtig sei. Die Ernte letztes Jahr war mager ausgefallen und wir hatten im Winter häufig gehungert. Wir Brüder beginnen zu summen, um die Worte des Gottesanrufes zu unterstützen, obwohl wir sie nicht verstehen. Währenddessen wandert mein Blick, ohne Absicht, über den nackten Körper vor mir. Schweißüberströmt glänzt er im Schein meiner Fackel. Er ist kaum größer als ich selbst, aber seine Arme sind bald so kräftig wie meine Schenkel. Auch seine Beine sind fest und seine Waden breit und wulstig. Sein Bauch ist schmal und an seinem Brustkorb kann man die Rippen sehen. Mir fällt auf, dass er kein einziges Haar am ganzen Körper hat. Vorsichtig blinzele ich nach rechts, dann nach links, um einen Blick auf die anderen zu erhaschen. Die, die ich sehen kann, sind deutlich größer und der Schweiß glänzt in ihrem dichten Brusthaar.

Plötzlich bemerke ich, dass der Junge vor mir die rechte Hand krampfhaft zur Faust geballt hält. Hat er etwas darin verborgen? Eine Waffe vielleicht?

In diesem Moment bringt ein lautes, langanhaltendes Pfeifen uns alle zum Schweigen. Das Horn aus der Ferne erklingt erneut und mischt sich mit dem schrillen Ton. Auch das tiefe Brummen unseres Vaters, unseres Druiden, schwillt wieder an. Die Flammen meiner Fackeln brennen mit einem Mal heißer in meinem Gesicht. Die Trommel beginnt zu rasen und zerrt mein Herz mit, das von innen wild gegen meine Brust schlägt. Ein Sausen dröhnt durch meine Ohren. Ich zittere, ich will gegen den Lärm anschreien, aber ich lasse es nicht zu, ich beiße fest die Zähne zusammen und plötzlich wird alles ganz langsam. Ich beobachte, wie unser Vater, unser Druide, hinter dem Opfer vor mir auftaucht, ihm eine kleine, hell blitzende Klinge an den Hals anlegt und sie Fingerbreite um Fingerbreite durch die glänzende Haut zieht. Wie eine überreife Zwetschge platzt das Fleisch auf und, einem Sturzbach gleich, ergießt sich das Blut den Hals hinunter über den zuckenden Körper. Einige Wimpernschläge lang steht er noch, ich sehe seine Augen erlöschen, dann sackt er in sich zusammen, während unser Vater, unser Druide, sich bereits dem Nächsten zugewandt hat. Ich betrachte den Körper vor mir auf dem Boden, sehe, dass der Brustkorb aufgehört hat, sich zu heben und zu senken. Mein Blick folgt der Bahn, die das Blut nimmt, ich beobachte, wie es sich mit Asche und Erde vermengt, über Strohhalme hinwegfließt. Ich halte den Atem an, als es meinen Zehen näherkommt, und lasse ihn wieder aus, als es knapp an meinen Füßen vorbeisickert. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn das Opferblut mich berührt hätte.

Derweil hat unser Vater, unser Druide, den Letzten erreicht. Ich nehme gerade noch wahr, wie auch dieser Körper in sich zusammensinkt. Sofort verstummen alle Klänge. Ein leises Röcheln verebbt, dann ist es still. Wir verharren, warten, bis links neben mir mein ältester Bruder seine Fackel fallen lässt. Mit den Füßen walzt er sie durch das gerinnende Blut, bis sie erlischt, mein zweitältester Bruder tut es ihm gleich, dann der dritte, der vierte und schließlich bringe ich ebenfalls meine Fackel auf diese Art um ihr Licht. Es ist jetzt stockdunkel.

Durch meine geschlossenen Augenlider hindurch nahm ich wahr, dass die Sonne noch immer hoch am Himmel stand. Vor einer blutroten Wand glaubte ich die Halme der Wiese hin und her tanzen zu sehen, beinahe meinte ich, Figuren in ihnen zu erkennen. Paare, die sich auf dem Dorffest im Takt der Musikkapelle drehten.

Mein Großvater war ein Geschichtenerzähler. Sicher, ein Bauer und ein Säufer war er auch. Einer, der nicht selten am Sonntagmittag vom Wirtshaus hatte heimgetragen werden müssen. Aber an den Abenden, wenn er von der Feldarbeit nicht zu müde war, und an den seltenen Feiertagsmorgen, wenn er die Kirche ausließ und mit mir hierher auf den Sandberg zog, dann konnte er mich auf Reisen mitnehmen in vergangene Zeiten und zu fremden Menschen, die mir längst wie Freunde erschienen. Dann erzählte er mir von französischen Soldaten, von Türken, Hunnen, Goten, Römern und Kelten, und ich sah bunte Heerscharen an mir vorüberziehen, wie die Wolken im warmen Westwind. Wenn ich ihn fragte, woher er das alles wisse, dann sagte er stets, ich müsse nur lernen zuzuhören. Die Brise, die über den Sandberg streift, kenne viele Geschichten, und auch im Boden könne ich die vergangenen Zeiten ertasten, wenn ich ruhig und geduldig genug sei. Und wenn im Herbst ein Schwarm Gänse über uns hinwegflog, dann zeigte er hinauf und erklärte mir, dass die Gänse am allermeisten wüssten. Schon immer würden sie über unser Land und weit nach Süden fliegen. Ihnen sei es egal, wer gerade Bürgermeister, Pfarrer oder König sei. Sie ließen sich in ihrem Flug von nichts aufhalten, und so beobachteten sie uns Menschen. Die Gänse, erklärte mir mein Großvater, waren die Archivare unserer Geschichte.

Ich lag weiter flach im Gras, horchte auf das Flüstern der Halme, ließ meine Finger langsam über die Krümel des Bodens streichen. Ich seufzte, denn für einen Zug Gänse war es viel zu früh im Jahr. Dafür klang jetzt vom Dorf das Mittagsläuten zu mir herauf. Obwohl die harten Betbänke, der beißende Weihrauch, die säuselnden Schwestern und vor allem der Pfaffe zu den Dingen zählte, die ich am wenigsten leiden konnte, mochte ich den Klang unserer Glocken. Vor allem aus der Ferne, wie jetzt, schienen sie mir ein Lied zu singen, wie es vielleicht eine Mutter getan hätte.

Eine Windböe, ein Rascheln, gerade noch konnte ich den Brief fassen, bevor er mir beinahe vom Schoß davonwehte. Ich setzte mich auf und rieb mir die Augen. Es dauerte ein wenig, bis ich in dem Gekritzel die Zeile wiederfand, die ich zuletzt gelesen hatte.

Meine kleine Elisabeth, es betrübt mich zutiefst, dass dir kein Bruder vergönnt war, der für dich nun Sorge tragen könnte. Leider war deine Mutter – der Herr weiß warum – nicht in der Lage, mir einen Sohn zu schenken. Trotzdem vermisse ich sie jeden Tag, genauso wie Dich, meine Tochter.

Ich schloss die Augen und versuchte, mich an meinen Vater zu erinnern, aber mir fiel nur das Bild ein, das mein Großvater von ihm gezeichnet hatte. In jungen Jahren, als seine Hände noch nicht so zittrig waren, muss mein Großvater ein recht guter Künstler gewesen sein. Etliche Bilder von ihm zierten die Wände in unserer Stube. Landschaften, Bäume, auch das römische Tor von Carnuntum, von dem er mir oft erzählt hatte. Das Bild, das meinen Vater zeigte, hing allerdings nicht an der Wand. Es lehnte in der Küche am Ende der Anrichte, meist stand ein Obstkorb davor.

Der Hunger ist am zweiten Tag am schlimmsten. Das haben sie mir vorher gesagt und damit wohl recht behalten. Gestern, am ersten Tag unserer Wache, hatte ich eigentlich gar keinen Hunger gehabt, aber jetzt höre ich es aus meinem Bauch so laut knurren, dass ich mich erschrocken umschaue und mich sorge, das Grollen könnte die Tiere vertreiben. Dabei ist der Hunger gar nicht das Ärgste. Viel mehr quält mich der Durst, und dabei steht die Sonne kaum im Zenit. Es dauert also noch, bis unsere Mütter zum Sonnenuntergang wiederkommen und uns einen Trinkschlauch mit Wasser bringen dürfen. Vorsichtig lecke ich mir über die trockenen Lippen. Das Unerträglichste aber sind die Fliegen. Kaum hatte die Sonne am Ende der Opfernacht die ersten Strahlen links neben dem sandigen Hügel vorbeigeschickt, da waren sie schon über uns hergefallen. Noch nie hatte ich so ein Summen gehört, noch nicht mal in den Ställen der Kühe und Schafe. Nicht mal bei den Schweinen. Dabei sind die Fliegen natürlich nicht unseretwegen da. Angezogen von den ausgebluteten Opfern, die im großen Kreis meiner Brüder in einem kleinen Kreis ausgelegt sind, machen die brummenden Quälgeister auf unseren Köpfen und Schultern und auf den Händen und Füßen lediglich Rast, bevor sie sich wieder auf die stinkenden Körper stürzen. Ja, der Gestank ist auch furchtbar. Ich bin froh, dass heute Morgen der Wind gedreht hat. Jetzt weht jede neue Brise zu meinen mittleren Brüdern gegenüber. Wenn ich genau hinschaue, meine ich, sehen zu können, wie sie die Gesichter verziehen und die Luft anhalten. Das zu beobachten, lenkt mich etwas vom Durst und von den Fliegen ab.

Wer sich von dem summenden Biestern gar nicht stören lässt, sind die Krähen. Es sind inzwischen so viele, viel mehr als ich Finger an den Händen habe, man sieht die Körper der Toten kaum noch unter all dem krächzenden und schnarrenden Federvieh. Es muss ein Festmahl für sie sein, aber auch sehr anstrengend. Denn kaum hat einer der schwarzen Vögel ein Stück Fleisch aus einem der Körper gerissen und hüpft damit ein paar Sätze zur Seite, um es zu verzehren, stürzt sich ein anderer schon auf ihn und will ihm den Fetzen streitig machen. Um jeden Bissen müssen sich die Viecher streiten. So ist es ein Flattern und Schreien, eine Schlacht großer Krieger könnte kaum toller sein.

Doch mit einem Mal stieben sie alle auseinander. Erheben sich laut in die Luft. Gerade noch nehme ich einen Schatten über mir wahr, schon stürzt ein riesiger, nein es sind zwei gewaltige Vögel aus dem Himmel auf die zerrupften Opfer. Adler. Mit Schwingen, so lang wie meine Arme, ihre weißen Köpfe hell leuchtend auf den von schwarzen Krähenfedern übersäten Resten unserer Feinde. Ihre gelben Schnäbel hacken wie Äxte in das Fleisch, dessen fauliger Gestank sie von weit her angelockt haben muss, wahrscheinlich vom großen Fluss Richtung Morgen. Für einige Augenblicke haben die beiden die üppige Mahlzeit für sich allein, dann aber schwindet der Respekt der Krähen, ihre Gier siegt und wie auf ein Signal hin stürzen sie gesammelt zu Boden. Beinahe werden die großen Raubvögel unter den schwarzen Federn begraben. Wenn der Tumult zuvor schon einer Schlacht glich, dann sehen wir jetzt einem Krieg zu, einem Krieg der Vögel.

Plötzlich steht meine Mutter neben mir. Meinen Hunger, den Durst und sogar die Fliegen hatte ich völlig vergessen. Rasch greife ich nach dem Wasserschlauch, ohne den Blick von der Wolke aus Federn, Staub, Stroh und zerrissenem Fleisch abzuwenden. Sprechen darf ich nicht, und meine Mutter darf mich nicht einmal berühren. So unvermittelt wie sie aufgetaucht war, ist sie wieder verschwunden. Genauso wie die Mütter meiner Brüder.

Die beiden Adler sind schneller gesättigt, als ich erwartet hätte. Sie erheben sich wieder in die Luft, an ihren Schatten sehe ich, dass sie einige Runden über uns kreisen, bevor sie davonfliegen. Ich überlege, ob sich der lange Weg für so ein rasches Mahl überhaupt gelohnt hat. Wie gerne wäre ich ihnen gefolgt, hätte die Wälder am mächtigen Fluss gesehen, von dem so oft erzählt wird. Vielleicht kann ich auf der Wanderschaft, wenn ich lerne, ein Druide zu werden, diese Auen einmal erleben.

Unsere Schatten strecken sich, die Sonne berührt schon die Wipfel des langen Waldes, als ich das erste Heulen höre. Fern noch, aber es jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich werfe einen Blick auf den Haufen aus Armen, Beinen, halb abgefressenen Köpfen, auf denen noch immer Krähen und inzwischen auch ein paar kleinere Bussarde und Falken herumspringen. Wird genug übrig sein? Solange dort ausreichend Fleisch einfach zu reißen ist, haben wir nichts zu befürchten. Was aber, wenn es für ihren Hunger nicht mehr ausreicht? Wenn ihr Blutdurst zu groß wird? Wir müssen auf unseren Zauber vertrauen. Meine Brüder und ich müssen unseren Hass zügeln und uns in unseren Gebeten vereinen. Je näher die Rufe kommen, umso inniger summen wir unsere Verse.

Als der erste große Wolf kaum zwei Armlängen entfernt an mir vorbeistreift, versagt mir beinahe die Stimme, aber ich zwinge mich weiterzubeten. Mir gegenüber tauchen zwischen den langen Schatten, die meine Brüder werfen, zwei weitere Paare glühender Augen auf. Der Platz füllt sich. Es sind jetzt mehr als eine Handvoll großer Grauer. Mit tiefem Grollen und gefletschten Zähnen verscheuchen sie die gefräßigen Vögel, die nur unwillig ein wenig zur Seite hüpfen. Das Rudel verteilt sich. Nach und nach lassen sich die Tiere nieder, hauen ihre Fänge in die nächstliegenden Körperteile und beginnen gemächlich und voller Ruhe ihr Nachtmahl.

Der Hunger weckte mich. Ich musste eingenickt sein. Die Sonne stand bereits rechts über dem Kirchturm von Haugsdorf, den ich von meinem Platz aus gut erkennen konnte. Ich war noch nie in Haugsdorf, aber mein Großvater hatte mir gesagt, dass es die Kirche von Haugsdorf sei, und er musste es wissen. Er war häufig dort hinmarschiert. Meistens dann, wenn er bei unserem Wirt nicht mehr anschreiben lassen konnte. Ich ließ meinen Blick langsam über die Felder gleiten, die nun mit jenem goldenen Glanz überzogen waren, an dem ich mich schon früher, wenn ich mit Großvater hier gewesen war, nie hatte sattsehen können. In den Senken zogen die ersten Nebelschwaden auf. Bei manchen der verstreuten Gehöfte, die von meiner Position aus alle winzig aussahen, quoll dunkler Rauch aus den Schornsteinen. Wahrscheinlich wurde dort bereits das Nachtmahl gekocht. Ich raffte meinen Rock und tastete nach der zweiten kleinen Tasche, in die ich mir rasch einen Apfel gestopft hatte, bevor ich aus dem Ort gerannt war. Gierig biss ich in die rotgelbe Schale, die beinahe so glänzte wie die Felder zu meinen Füßen.

Ich streckte mich und fuhr mit einer Hand langsam über die Gräser um mich herum. Ich schloss die Augen und versuchte, die Dichte des Bodens zu spüren.

Ich konnte es mir nie recht vorstellen, wie es sich anfühlen sollte, aber mein Großvater hatte stets davon gesprochen, dass man so merken würde, ob an einer Stelle zum Beispiel einmal ein Baum gestanden hatte oder ob ein Wasserlauf unter der Erdkrume entlanglief. Hier auf dem Sandberg, das hatte er immer wieder erzählt, hätten vor langer Zeit Gebäude gestanden. Große Häuser, größer als unser Hof. Er sagte, dass es hier vor vielen Generationen eine Burg gegeben haben könnte oder einen Tempel. Ich wusste nicht, was ein Tempel sein sollte, und danach zu fragen, hatte ich mich nie getraut, weil doch alle Leute jedes Mal gelacht haben, wenn mein Großvater davon gesprochen hatte. Also versuchte ich immer wieder, etwas zu fühlen. Dann müsste ich ja verstehen, was er gemeint hat. Nur leider spürte ich nur das Kitzeln der Gräser an meinen Fingern. Vielleicht war ich auch einfach noch zu jung, oder war es, weil ich ein Mädchen war?

Der Brief fiel mir ein. Bald würde es zu dunkel sein, um weiter darin zu lesen. Erneut zog ich das Papier hervor und strich es ein wenig glatt.

Ich schäme mich, meine liebe Elisabeth, Dir nichts hinterlassen zu können, dass Dein Leben künftig leichter machen würde. Dein Großvater ist ein kluger Mann. Er hat mich viel gelehrt und er hätte viele andere lehren können. Aber die Zeiten waren nicht dafür. Wäre ich nicht so stolz gewesen, wir hätten den Hof vielleicht besser geführt. Wäre ich zurückgekehrt, hätte ich mit meinem Sold zumindest dafür gesorgt, dass uns der Hof nicht genommen wird. Auch wenn er alt und baufällig ist, mit dem Grund als Mitgift hätten wir wohl einen braven Mann für dich finden können.

Wieder ließ ich das Stück Papier in meinen Schoß sinken und rieb mir die Augen. Ich musste an meine Kammer denken, an den großen Esstisch in der Küche, an den Stall und an Berta und Becca, unsere Kühe. Was würde aus ihnen werden, wenn ich nach Hollabrunn musste? Ich wandte mich um und starrte in die Ferne. In die Richtung, in der ich glaubte, dass die Bezirkshauptstadt lag. In diesem Moment ging genau dort hinter dem Eichwald der Mond auf. Stück für Stück schob sich die hellrot leuchtende Scheibe hinter den Baumwipfeln hervor.

Ich kann stehen. Ich muss stehen können und ich muss gehen können. Die Sonne steigt auf, zum letzten Mal vor dem Vollmond, und meine Brüder und ich haben an diesem Tag die wichtigste Aufgabe noch vor uns. Aber meine Beine schmerzen vom langen Knien, sie scheinen mir kaum zu gehorchen. Jeder Schritt ist, als würde ich einen Felsen hinaufsteigen. Ich sehe meine Brüder sich im Morgendunst ebenfalls erheben. Ich erschrecke, als ich ihre Arme und Beine wie Schatten von Spinnen im matten Licht erkenne. Was war mit uns geschehen? Langsam bewegen wir uns aufeinander zu. Tränen füllen meine Augen, ich möchte schreien, so sehr schmerzt mich jede Bewegung. Aber ich schweige. Ein Tag noch. Eine Aufgabe, dann gehöre ich zu den Kandidaten. Ein Fuchs trollt sich zwischen mir und meinem ältesten Bruder hindurch. Noch ein paar andere, kleinere Tiere bemerke ich, die gemächlich im Wald verschwinden.

Plötzlich steht unser Vater, unser Druide, vor uns. Ich habe ihn nicht kommen gesehen. Es scheint, als sei er mitten aus den Resten der Opfer erschienen. Er dreht sich um sich selbst und lässt ein weißes Pulver aus einer Hand herabrieseln. Ich blicke zu Boden.

Die langen Knochen, jene, die zuvor Schenkel und Arme gewesen waren, sind blank, beinahe wie poliert. Kaum einen Rest Fleisch oder Haut haben die Tiere daran gelassen. Auch die Rippenbögen sind fein säuberlich abgenagt. Das Rückgrat der meisten Männer ist vielfach zerbissen. Wie die Spielwürfel der Alten liegen die einzelnen Stücke davon umher. Vor allem die Wölfe lieben das Mark daraus, das kenne ich von unseren Hunden. An den Schädeln kleben noch Haarstoppeln, ein paar sind zerborsten. Die Augenhöhlen sind alle dunkel und leer. Am meisten Hautfetzen hängen zwischen den Knochen der Hände und Füße. Und an allen Enden zittern die Reste der zerrissenen Sehnen im leichten Morgenwind, wie die Fäden, die im Spätsommer die Felder überziehen. Sicher hätte man gut Bögen damit bespannen können, wenn sie nicht zerbissen worden wären. Von den Gedärmen und Innereien ist nicht das Geringste mehr übrig. Schon in den ersten Nächten hatten wir beobachtet, wie sich darum gebalgt worden war.