Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

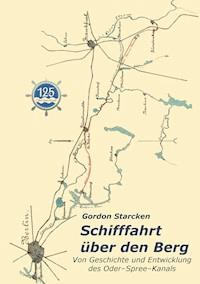

Der Wunsch nach einer schiffbaren Verbindung von der Spree zur Oder bestand schon seit Jahrhunderten. Von der Idee Kaiser Karl IV., über den Bau des Kaisergrabens und des Friedrich-Wilhelm-Kanals als ersten deutschen Scheitelkanal bis zum Oder-Spree-Kanal in seiner heutigen Linienführung war es jedoch eine lange, wechselhafte Geschichte. Die heute noch existierenden Bauwerke zeugen von der wasserbaulichen Ingenieurskunst der letzten Jahrhunderte. Über dies alles gibt es viel zu berichten und anhand historischer Zitate, Bauzeichnungen und Fotos zu erläutern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Februar 2016:

Dieses Buch widme ich im Jahr des 125-jährigen Jubiläums der Eröffnung des Oder–Spree–Kanals meiner Frau Claudia und meiner Tochter Timea, die immer „tapfer“ meine Marotten Wasserbau und wasserbauliche Geschichte ertragen und während aller Urlaubsreisen Schleusen, Wehre, Leuchttürme und Schifffahrtsmuseen mit mir besuchen müssen, sowie Ulrich Gerwin, der mich für die Geschichte des Oder–Spree–Kanals begeistert hat und auf seinen UL-Flügen immer wieder Luftbilder der Bauwerke gemacht hat.

Und natürlich allen interessierten Lesern, denen die Bundeswasserstraße Oder–Spree–Kanal und die Märkischen Wasserstraßen am Herzen liegen und für die diese historischen Schifffahrtswege noch lange keine unwichtigen Nebenwasserstraßen sind…

Mein Dank für die Unterstützung geht an Michael Reh, Guido Strohfeld, Florian Wilke und die ehemaligen und derzeitigen KollegInnen vom Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin und dem Außenbezirk Fürstenwalde, die mir wichtige Informationen gaben und für mich freundlicherweise ihre – teilweise privaten – Archive öffneten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Geologische und technische Voraussetzungen

Erste Gedanken im 14. Jahrhundert

Der Kaisergraben im 16. Jahrhundert

Der Friedrich–Wilhelm–Kanal

Der Oder–Spree–Kanal nach dem Gesetz von 1886

Linienführung und Längsschnitt

Querschnitt

Maße der Bauwerke

Baukosten

Ein neuer Schiffstyp für den Oder–Spree–Kanal

Verbreiterung in den Jahren 1895–1897

Bau zweiter Schleusen und Erweiterungen in den Jahren 1903–1914

Wasserversorgung der Scheitelhaltung

Ausbau für den Verkehr mit großen Fahrzeugen nach dem Gesetz von 1920

Der neue Abstieg bei Fürstenberg ab 1925

Variantenuntersuchungen für den Bau eines Abstiegsbauwerkes

Kurzbeschreibung Abstiegskanal

Zwillingsschachtschleuse Fürstenberg/Oder

Die Mündung des Kanals in die Oder

Ausbau der staugeregelten Flussstrecke der Fürstenwalder Spree 1926 / 1927

Verlängerung der Schleusen in Wernsdorf, Große Tränke und Kersdorf 1928

Maßnahmen 1945–1989

Perspektivstudie von 1966: „Die große Lösung“

Maßnahmen nach 1990

Wasserbauliche Anlagen des Oder–Spree–Kanals

Schleuse Wernsdorf, Km 47,60

Schleuse und Wehr Große Tränke, Km 68,75 und Km 69,05

Schleuse und Wehr Fürstenwalde, Km 74,75

Schleuse Kersdorf, Km 89,73

Unfall in der Südkammer Kersdorf, 10. August 1928

Schleuse und Pumpwerk Neuhaus, Neuhauser Speisekanal Km 2,7

Schleusentreppe Fürstenberg Km 125,84, Km 127,03, Km 128,23

Zwillingsschachtschleuse Fürstenberg Km 127,3

Wassersport und (Wasser)-Tourismus

Wassersportvereine

Motorisierter Sportbootverkehr

Berlin–Oder–Umfahrt

Fahrgastschifffahrt / Flusskreuzfahrten

Der letzte Hafen des Schleppers „Hedwig“

Unterwegs im Kanu oder im Ruderboot

Die Kanal-Spree-Runde für Paddler

Das Resümee (ein Versuch)

Ein – sehr optimistischer – Blick in die Zukunft

Anhang 1: Auflistung der Bauwerke am Friedrich–Wilhelm–Kanal in aufsteigender Kilometrierung

Anhang 2: Auflistung der Bauwerke am Oder–Spree–Kanal in aufsteigender Kilometrierung

Quellennachweise

Fotos, Zeichnungen, Skizzen

Bücher

Denkschriften, neuere Chroniken, Veröffentlichungen von Ämtern

Zeitschriften, Jahrbücher

Über den Autor

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, der Titel dieses Buches lautet „Schifffahrt über den Berg“. Wieso „über den Berg“ wird sich vielleicht der eine oder andere von Ihnen fragen! Diese Frage werde ich gleich im ersten Abschnitt des Buches beantworten…

Der Wunsch nach einer schiffbaren Verbindung von der Spree zur Oder bestand schon seit Jahrhunderten. Von der Idee Kaiser Karl IV., über den Bau des Kaisergrabens und des Friedrich–Wilhelm–Kanals bis zum Oder–Spree–Kanal in seiner heutigen Linienführung war es jedoch eine lange, wechselhafte Geschichte.

Der heute als Oder–Spree–Kanal bezeichnete Abschnitt der Spree–Oder–Wasserstraße beinhaltet den Kanal von Wernsdorf bis Große Tränke, die staugeregelte Fürstenwalder Spree und den als Scheitelhaltung bezeichneten Kanal zwischen Kersdorf und Eisenhüttenstadt (früher Fürstenberg an der Oder). Dieser knapp 90 Kilometer lange Teil zwischen dem Seddinsee und Eisenhüttenstadt ist der längste der 128,66 Kilometer langen Spree–Oder–Wasserstraße, die die Untere Havel- Wasserstraße über die Spree mit der Oder verbindet. Dieser Schifffahrtsweg durchquert Berlin von Spandau kommend in südöstlicher Richtung, um dann nach Köpenick, Wernsdorf, Fürstenwalde/Spree, Müllrose schließlich in Eisenhüttenstadt in der Oder zu münden. Er hat die Region zwischen Berlin und der Oder nachhaltig geprägt.

Die Dörfer, Städte und Firmen an ihren Ufern profitierten vom Schiffbau, von der durchfahrenden Schifffahrt und vom Handel, sowie von der Möglichkeit, kostengünstige Transporte durchführen zu können. In der nahen Stadt Berlin wurden riesige Mengen an Baustoffen gebraucht, die auch aus unserer Region kamen. „Berlin wurde aus dem Kahn gebaut.“: Kies, Mauersteine und Holz wurden für das schnell wachsende Berlin auf dem Oder–Spree–Kanal transportiert. Mit Schiffen war der Transport dieser Baustoffe einfach kostengünstiger und einfacher als über die Straßen zu realisieren.

Da 2016 das 125–jährige Jubiläum der offiziellen Eröffnung gefeiert werden kann, lag es auf der Hand, einmal zu versuchen, ein Gesamtbild auf das Papier zu bringen…

Alle Aussagen und Fakten in diesem Buch sind nach besten Wissen und Gewissen recherchiert und sollen Ihnen die Geschichte und Entwicklung einer schiffbaren Verbindung zwischen Spree und Oder von den Anfängen bis zur heutigen Zeit etwas näher bringen.

Für dieses Buch wurden viele Quellen, hauptsächlich zeitgenössische Literatur und Schriften, ausgewertet, um ein möglichst komplexes Bild dieses wasserbaulichen Großprojektes zu zeichnen. In einigen Abschnitten gelingt dies nur durch stark technisch ausgeprägte Formulierungen. Aber die Vielzahl von alten Zitaten, Fotos und Karten können den weniger technisch interessierten Leser hoffentlich darüber hinwegtrösten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Lektüre,

Gordon Starcken

Geologische und technische Voraussetzungen

Geologisch gesehen bot (und bietet) Brandenburg gute Voraussetzungen für den Transport von Waren auf Flüssen und Seen.

Das natürlich vorhandene Netz der schiffbaren Fließgewässer in Brandenburg ist mit dem Bau von Kammerschleusen relativ einfach miteinander zu verbinden. Die ehemaligen Abflussbahnen von Schmelzwässern, also Urstromtäler verschiedener Größenordnungen, boten sich für den Bau von Kanälen an.

So bestanden im – zum Ende der Weichseleiszeit entstandenen – Berliner Urstromtal günstige natürliche Voraussetzungen für den Bau einer Binnenwasserstraße zwischen Oder und Spree. In der Region Ostbrandenburg lässt sich der Verlauf dieses Urstromtals in etwa durch eine Linie beschreiben, die Eisenhüttenstadt über Müllrose und Fürstenwalde mit Berlin verbindet. Östlich von Müllrose bot sich die Schlaube bis zum Brieskower See für eine Kanalisierung an, so das zwischen Müllrose und der Spree nur noch eine Strecke von etwa zehn Kilometern mittels einer Kanalscheitelhaltung (Überquerung einer Wasserscheide) zu überwinden war. Diese Wasserscheide, genauer gesagt die Wasserscheidenlinie, ist der Grenzverlauf zwischen zwei benachbarten Flusssystemen. Im Falle des Oder–Spree–Kanals also der Grenzverlauf zwischen der Elbe und der Oder. Östlich fließen die Oberflächengewässer der Oder zu, westlich über Spree und Havel der Elbe. Die Überquerung dieses „Berges“, der Wasserscheide zwischen Spree (Havel, Elbe) und Oder, und damit zwischen Nord- und Ostsee, war eine der großen Herausforderungen, die an die Idee einer „Schifffahrt über den Berg“ verknüpft war.

Wenn man „relativ einfach zu verbinden“ sagt, muss natürlich auch noch berücksichtigt werden, dass es die ersten urkundlich erwähnten Kammerschleusen in Deutschland erst im 14. Jahrhundert gab. Erst die bahnbrechende Erfindung dieser Schleusen mit geeigneten Verschlussorganen konnte den Weg für künstliche Wasserstraßen bereiten, wie wir sie heute kennen.

Erste Gedanken im 14. Jahrhundert

Es ist schon eine alte Idee, die Spree mit der Oder zu verbinden und so den Transport von Waren zu ermöglichen.

Karl IV., Bild von Mikuláš Wurmser (1357 – 1358) Quelle: Wikimedia Commons (siehe Quellennachweis)

Der erste, von dem bekannt ist, dass er diesen Gedanken ernsthaft erwog, war Kaiser Karl IV. Er regierte von 1346–1378 und erwarb Mitte August 1373 im Vertrag von Fürstenwalde für eine halbe Million Gulden die Mark Brandenburg von Herzog Otto von Wittelsbach. Im „Codex diplomaticus Brandenburgensis“ von Adolph Friedrich Riedel finden sich einige Urkunden, die den Verzicht des bayrischen Otto auf die Mark belegen. Unter anderem auch die vom 17. August 1373 von Riedel mit „Kaiser Karl verschreibt dem Markgrafen Otto, daß ihm die Kur und das Erzkämmerer-Amt der abgetretenen Mark Brandenburg auf Lebenszeit verbleiben soll…“ bezeichnete Urkunde mit folgendem Text (Auszug):

Wyr Karl, von gots gnaden Romischer Keyser, zu allen Zeiten Merer des Reichs und Kunig in Beheim, bekennen und thun offenlich mit diesem Brieve allen…der Hochge-borne Otto… dem Hochgeborn Wenzl, Kunige zu Behem und seinem Bruedern unsern Kinden die Marke zu Brandenburg abgetreten hat und die erblich an sy gewezet, als das in andern Briefen, die er doruber geben hat, volkomlich begriffen ist, doch so ist unser Mainung und wollen, das tuliches abtretten und vorwezen… so das Er [ Otto ], dieweil er lebt, eyn Kurfürste und Cammermeister des heyligen Reichs sein sulle…Mit Urkund diz briefs, vorsigelt mit unser Keyserl. Majestät Insiegele, geben uff dem Velde fur Furstenwalde, nach Christs Geburde dreyzehenhundert jare darnach in dem drey und Sibenzigisten Jar…“.

Brandenburg wurde mit dem Übergang an Karl die zweite von Böhmen unabhängige Bastion der Luxemburger und deren zweites Kurfürstentum neben Böhmen. Die schlesischen Teilherzogtümer wurden bereits 1348 unter der böhmischen Krone vereinigt. Karl plante nun, Brandenburg wirtschaftlich an seine anderen Länder anzugliedern und einen durchgehend schiffbaren Wasserweg von der oberen Oder bis zur Nordsee zu schaffen. Dies sollte den Handel zwischen Schlesien, Böhmen und Hamburg erleichtern. Einige zeitgenössische Schriften sprechen davon, dass das um 1250 gegründete Fürstenberg an der Oder und Tangermünde an der Elbe Warenplätze erster Ordnung werden sollten.

Noch bevor der erste Schritt zur Realisierung der für die damalige Zeit kühnen Idee getan wurde, starb der Kaiser und der Plan geriet in Vergessenheit.

Man kann nun natürlich die Frage stellen, ob überhaupt ein echtes Bedürfnis für den Bau einer solchen Wasserstraße bestanden hat und ob der Transport mit Schiffen eine so wesentliche Rolle in der Wirtschaft spielte. Der Handel litt zu der Zeit sehr unter den Rechten der Städte, Klöster und des Adels. Durch Zölle und Stapelrechte war er schwersten Behinderungen ausgesetzt, hinzu kam die Unsicherheit auf den Landstraßen. Als Beispiel in unserer Region können die Privilegien der Stadt Frankfurt/Oder dienen. Frankfurt hatte sich das alleinige Beschiffungsrecht der Oder bis nach Crossen hinauf gesichert. So besagte das der Stadt verliehene Niederlags- oder Stapelrecht, das fremde Kaufleute bei ihrem Durchzug durch die Stadt die mitgeführten Waren drei Tage lang feilbieten, also den Frankfurtern zum Kauf anbieten mussten. Dieses Recht galt für alle Waren, die zu Lande oder auf dem Wasser transportiert wurden. Für die Frankfurter Kaufleute war dieses Recht ein großer Vorteil. Sie konnten ihr Vorkaufsrecht nutzen und stärkten damit ihre Position in der Region. Die Machtbefugnisse der Stadt reichten hinsichtlich des Zolles bis nach Müllrose. Wer durch Benutzung anderer Wege den Zoll umgehen wollte, musste damit rechnen, dass Frankfurter Ausreiter ihn mit Gewalt nach Frankfurt trieben.

Trotz dieser für einen blühenden Handel widrigen Verhältnisse entwickelte er sich zwischen Hamburg und Schlesien immer stärker. Der Wunsch, die unsicheren Landwege zu umgehen und eine schiffbare Verbindung über die Mark Brandenburg zwischen Elbe und Oder zu schaffen, wurde wieder lebendig.

Der Kaisergraben im 16. Jahrhundert

Etwa 200 Jahre nach dem Tod von Karls IV. griff Ferdinand I. den Plan einer schiffbaren Verbindung zwischen Spree und Oder wieder auf.

Ferdinand I. Foto: Andreas Praefke

Ferdinand I. war seit 1531 gekrönter Römischer König und von 1556–1564 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das Projekt scheint 1548 in Augsburg das erste Mal zur Sprache gekommen zu sein. Zu dem Zeitpunkt scheiterte aber die Idee Ferdinands am Widerstand Sachsens, welches eine geringere Benutzung seiner Landstraßen und dadurch den Verlust von Einnahmen befürchtete. Im Februar 1558 musste der Kurfürst von Brandenburg, Joachim II. (1505–1571), dem Kaiser bei einem persönlichen Gespräch in Frankfurt an der Oder versprechen, mit dem Bau einer Schleuse in Fürstenwalde und dem Bau eines Grabens in Mühlrose (heute Müllrose) anzufangen. Ferner hatte er seine beiden Elbzölle auf die Hälfte und die 8 Havel- und Spreezölle auf drei zu vermindern.

Bisher gingen alle nach Hamburg bestimmten Waren von Breslau über Frankfurt nach Fürstenwalde auf der Achse und von dort entweder wieder auf Straßen oder zu Wasser über Spree, Havel und Elbe. Ebenso wurden die aus England und Holland kommenden Waren in Fürstenwalde ausgeladen, auf dem Landweg nach Frankfurt und von dort wieder auf dem Landweg von Frankfurter Kaufleuten selbst oder auf englische oder holländische Kommission nach Breslau gebracht. Von dort wurden die Waren von Breslauer Kaufleuten weiter nach Ungarn, Mähren und Österreich befördert.

Joachim II. von Lucas Cranach dem Älteren, 1529 Quelle: Wikimedia Commons (Sailko, siehe Quellennachweis)

Eine Kommission zur Untersuchung der Machbarkeit eines Kanalbaues zwischen Spree und Oder und zur Ausführung des Unternehmens wurde alsbald eingesetzt. Am 1. Juli 1558 kam dann in Müllrose ein Vertrag zustande, nach welchem der Kaiser den Graben von Neuhaus bis Müllrose und der brandenburgische Kurfürst den Ausbau der Schlaube vornehmen sollte. Von kaiserlicher Seite nahmen Mathias von Logau und Mathias von Lausnitz teil. Der Kurfürst sandte Kaspar Wiederstädt und Hieronymus Reiche, die Bürgermeister von Berlin und Frankfurt zu den Verhandlungen. Über diesen Vertrag und den Bau findet man in Chroniken der Region über 100 Jahre später folgendes:

„… und beschlossen, das die Einrichtung dieses Grabens in zwey Theile solte getheilet, und selbiger von der Spree durch den Wirchner See [Wergensee] bis an die Brücke vor Mühlrose auf kayserl. Unkosten, von Mühlrose an aber bis an die Oder auf Khurfürstl. Unkosten verfertigt und unterhalten werden, hierbey nahm sich auch Kayser Ferdinandus der Räumung des Oderstrohms ernstlich an, verordnete zu solchen Ende ein grosses Geld zu denen darzu benötigten Unkosten…,..damit die Schiffahrt freyen Lauf erhalten möchte. Das Kayserl. Edict hierüber ist datiret Prag den letzten Nov. Anno 1561. Hierauf gieng die Arbeit an dem neuen Graben fort, kam aber bald, als allbereit 40000 Rthl. [Reichstaler] darauf von Kayserl. Seiten verwandt worden, wieder ins Stecken, welche vergebliche Arbeit (wovon man heutiges Tages die vestigia [Trümmer, Ruinen] noch siehet) von dem gemeinen Manne der Alte, oder des Kaysers Graben genennet wird…“.

Kaiser Ferdinand I. ließ also die Arbeiten auf der von ihm übernommenen Westhälfte noch 1558 in Angriff nehmen und bis zum folgenden Jahr einen Kanalabschnitt von etwa 2,6 Kilometer, den heutigen Neuhauser Speisekanal, vom Wergensee Richtung Nordost ausführen. In den Jahren 1561–1564 wurde der Kanal mit einer weiteren Länge von 7,4 Kilometer bis an den Müllroser See herangeführt. Insgesamt waren so durch den Kaiser rund 10 Kilometer Kanal fertiggestellt worden.

Während der Kaiser seinen baulichen Verpflichtungen nachkam und 40.000 Reichstaler für den Bau des Grabens vom Wergensee bis Müllrose aufwendete, verzögerte der Kurfürst von Brandenburg die Arbeiten erheblich. Der Grund hierfür lag einerseits an fehlenden Geldmitteln aufgrund einer verschwenderischen Hofführung und verschiedenster weiterer Ausgaben des Kurfürsten und andererseits im Widerstand der Stadt Frankfurt und des Adels der im Kanalbereich liegenden Ländereien. So sah Frankfurt sein Niederlagsrecht für alle Waren im Ost–West–Handel und seine Einkünfte gefährdet und der Adel vermutete, dass durch den Kanalbau die Äcker und Wiesen überflutet würden. Allen voran verstanden es die Besitzer der Stadt Müllrose, die Familie von Burgsdorff, namhafte Abfindungen aus dem Vorhaben herauszuschlagen. Kaiser Ferdinand I. starb 1564; und mit ihm die treibende Kraft zur Vollendung des Kanals.

Maximilian II. versuchte zwar, das Werk seines Vaters weiterhin durchzusetzen, scheiterte aber am starken Widerstand der Gegner. Der Bürgermeister von Frankfurt, Dr. Kasper Wiederstädt, konnte den einflussreichen kurfürstlichen Rat und Hauptmann von Zossen und Trebbin, Eustachius von Schlieben, auf die Seite der Kanalgegner ziehen. Mit seiner Hilfe gelang es, das Projekt endgültig zu Fall zu bringen. Unter anderem brachten die Gegner des Kanals die Bedenken vor, dass die Schlaube den gesamten Kanal nicht mit genügend Wasser versorgen könnte, und dadurch der Kanal überhaupt nicht betriebsfähig zu halten sei. Die weitere Ausgabe von Mitteln wäre deshalb zwecklos. Hinter diesen so sachlich vorgetragenen Bedenken standen allerdings nichts weiter als die schon erwähnten Gründe. So wurde bei einer Zusammenkunft der kaiserlichen und kurfürstlichen Räte am 4. August 1567 in Müllrose die Einstellung der Arbeiten beschlossen. Der erste hoffnungsvolle Versuch einer schiffbaren Verbindung zwischen Spree und Oder war damit gescheitert.

Zu denen, die die das Misslingen des Kanalbaus mit Genugtuung begrüßten, gehörte auch der Markgraf Johannes, der in Küstrin residierte. Er befürchtete von der Kanalschifffahrt eine Schmälerung seiner nicht unbeachtlichen Einnahmen aus dem Oderzoll.

Die Stadt Frankfurt verbesserte alsbald die Transportbedingungen zwischen Spree und Oder auf ihre Weise und griff einen Vorschlag des kurfürstlichen Rates von Schlieben auf. 1588/89 wurde von der Spree ein Stichkanal von knapp einem Kilometer Länge zum Kersdorfer See gegraben und am östlichen Ufer des Sees ein Umschlagsplatz errichtet, der heute noch den Namen „Frankfurter Niederlage“ trägt. Die Schleuse in Fürstenwalde wurde gebaut und die Spree von Fürstenwalde bis zur Frankfurter Niederlage schiffbar gemacht. Hier wurden alle Waren, die auf der Wasserstraße befördert wurden, niedergelegt. Dann ging es mit Karren weiter nach Frankfurt, wo die Waren wieder auf Schiffe umgeschlagen wurden. Mit diesem Projekt hatte sich Frankfurt das Stapelrecht gesichert.

Kartenauszug Kersdorfer See mit Frankfurter Niederlage

Für die auswärtigen Kaufleute verkürzte sich der Landweg, aber Stapelzwang und zweimaliges Umladen blieben. Während der bisherige Weg mit den Karren von Fürstenwalde nach Frankfurt 38 Kilometer betrug, waren es nun nur noch 23 Kilometer. Frankfurt hatte auf der ganzen Linie gesiegt. Der Bau der Niederlage im Kersdorfer See und der Schleuse in Fürstenwalde fiel in die Zeit des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg (1525–1598), dem Sohn von Joachim II.. Dazu findet man in einer Beschreibung knapp 300 Jahre später: