Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: boox-verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

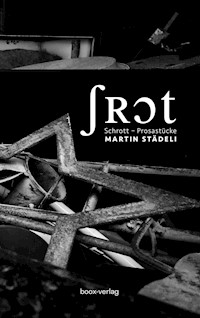

Schrott liefert Ausgangsmaterial. Stoffe mit eigenem Wert. Schrott setzt sich zusammen aus kleinen Teilen und grossen Stücken. In «Schrott» hat Martin Städeli etwa die Geschichte über die Wirren nach dem Tod eines Staatspräsidenten, die Erlebnisse eines Schatzes, der sich finden lassen möchte, die Erzählung eines Spaziergangs durch die Nacht oder den Auftritt eines Gastes in einem Lokal gesammelt. Dazwischen, darunter, daneben, darüber liegen kurze Beobachtungen und Einsichten. Wer sich den Schrott näher ansieht, findet Amüsantes, Satirisches, Merkwürdiges und Nachdenkliches.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 92

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ʃʀɔt

Schrott – Prosastücke

Martin Städeli

Mit 1% seiner Einnahmen unterstützt boox-verlag eine Umweltschutzorganisation.

Impressum

© 2022 boox-verlag, Urnäsch

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Irène Kost, dasbuch-dertext.ch

Korrektorat: Beat Zaugg

Fotografie: Stefan Kleiser, stefankleiser.ch

Covergestaltung: Jonathan Graf, media-graf.ch

ISBN 978-3-906037-73-8 (ebook)

Auch erhältlich als:

ISBN 978-3-906037-72-1 (Taschenbuch)

www.boox-verlag.ch

ʃʀɔt

vonMartin Städeli

chasch wele

was d wotsch

s git

was s hätt

Inhalt

Drei Wünsche I

Der Zwischenfall

Land und Leute

Drei Wünsche II

Das Gesicht

Gleich

Der Schatz

Auftritt

Die Nacht

Drei Wünsche III

Mensch!

Immer so

Fremd

Alpen des Schrotts

Drei Wünsche IV

Drei Wünsche I

Zu einem Menschen, der bisher weiter nicht aufgefallen war, kam eine Fee und sagte: «Du hast drei Wünsche frei.»

Der Mensch musste nicht lange überlegen. Als Erstes wünschte er sich unendlich viele Wünsche. Dann wünschte er sich, weil er sich kannte, dass er nur kluge Wünsche vorbringe. Und zuletzt wünschte er sich gute Gesundheit, damit er auch Gelegenheit habe, seine Wünsche zu äussern.

«Du hast sehr weise gewünscht», sagte die Fee anerkennend. «Nur eines hast du vergessen: dir zu wünschen, dass die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Nun ja. Ein anderes Mal vielleicht wieder.»

Der Mensch stand da und hatte bei guter Gesundheit unzählig viele kluge Wünsche, die sich alle nicht erfüllten.

Der Zwischenfall

Jeden Freitagabend verbreitete der staatliche Fernsehsender die immer gleichen Bilder des Staatspräsidenten. Senil mummelnd sass er im Rollstuhl, in seinem Rücken standen unbeweglich die Oberbefehlshaber von Marine, Luftwaffe und Heer, links neben dem Präsidenten hielt sich die persönliche Pflegerin bereit, während der Premierminister auf der rechten Seite am Mikrofon eintönig die neusten Erlasse bekannt gab, dank denen dem Land eine blühende Zukunft bevorstand. Die Menschen kannten den Staatspräsidenten nur als einen entrückten Greis im Rollstuhl. Niemand konnte behaupten, ihn früher gekannt zu haben, als er jünger gewesen war.

Die Kameras zeigten in der immer gleichen Einstellung die immer gleichen Figuren, nur der Premierminister wechselte gelegentlich, wenn Wahlen durchgeführt wurden, die eigentlich nicht ausgezählt zu werden brauchten, da die weitsichtige Politik der Regierungspartei stets zu einer überwältigenden Mehrheit für ihren Kandidaten führte. Vielleicht wechselte heimlich auch einer der Oberbefehlshaber, die hinter dem Rollstuhl des Staatspräsidenten standen. Aber Genaueres liess sich nicht sagen, denn die goldbetressten Uniformen, die Sonnenbrillen und die tief ins Gesicht gezogenen Schirmmützen verwischten sämtliche Unterschiede zwischen Abgesetzten und Nachgerückten.

Auch über die Pflegerin, die in hellblauer oder weisser Berufskleidung neben dem Rollstuhl stand und gütig lächelte, wusste niemand genauer Bescheid. Immer hatte die Pflegerin blonde Haare, beeindruckte mit einem ebenso üppigen wie offenherzigen Dekolleté und trug hochhackige Schuhe, die eine sorgfältige Beinarbeit beim Schieben des Rollstuhls erforderten. Womöglich wechselte sie ebenfalls hin und wieder unbemerkt von der Öffentlichkeit. Gerüchte behaupteten, bei der Pflegerin handle es sich jeweils um die Geliebte jenes Offiziers, der sich gerade als starker Mann unter den Oberbefehlshabern hervortat. Nur der Staatspräsident schien unwandelbar, wobei man in seinem Fall munkelte, die Regierung verfüge über mehrere Staatspräsidenten. Sollte der gerade gezeigte an Altersschwäche eingehen, könne einfach ein neuer im Rollstuhl vor die Kameras, in ein Stadion oder an eine Parteiversammlung geschoben werden, da ja genügend zusammengesunkene Greise mit schütterem weissem Haar im Land herumsässen.

Während Jahrzehnten gingen das Leben und das Regieren ihren gewohnten Gang, und die Menschen hätten sich höchstens über die Langlebigkeit ihres Staatsoberhaupts wundern können, wenn sie überhaupt den Mut zum Staunen aufgebracht hätten. Das Land erfreute sich einer beneidenswerten Stabilität, die es Geheimverhandlungen verdankte, in denen sich die drei Oberbefehlshaber trotz leichter Kräfteverschiebungen innerhalb des Militärs stets auf das Präsidialsystem und einen Premierminister einigten.

Der Admiral sorgte für die Verteidigung des Küstenabschnitts von etwa hundert Kilometern Länge, wo der grösste Fluss des Landes mit mehreren Armen ins Meer mündete. Dazu verfügte die Marine über eine Flotte von drei noch nicht ganz veralteten Lenkwaffenzerstörern, die im Hafen vor sich hin rosteten, und einem Dutzend Schnellbooten. Die Schnellboote wurden sorgfältig gewartet, da sie rund um die Uhr für den Drogenschmuggel im Dienst standen. Obwohl es hiess, die Zerstörer stünden kurz vor dem Sinken, konnte der Geheimdienst der Flugwaffe trotz wirksamer Verhörmethoden nicht mit letzter Sicherheit ausschliessen, dass nicht doch die eine oder andere Flugabwehrrakete einsatzbereit war.

Aus diesem Grund hielt sich der Kommandant der Luftwaffe zurück. Er sicherte mit fünf Jagdflugzeugen, von denen jeweils eines gelegentlich eine Runde über der Hauptstadt flog, den Luftraum. Dazu kamen zwei Transportmaschinen, die man regelmässig nachts starten und landen hörte, denn sie kamen für den Waffenschmuggel zum Einsatz. Die Jäger galten als gerade noch flugtauglich, aber der Geheimdienst der Armee wagte, obwohl er auf zweckmässige Verhörmethoden zurückgriff, nicht zu garantieren, dass von den Jagdflugzeugen keine Gefahr ausging.

Deshalb liess der General, dessen Truppen die Ölfelder des Landes bewachten, die Luftwaffe weiterhin mit Kerosin beliefern, obwohl die Förderanlagen und Raffinieren ihre Lebensdauer längst überschritten hatten und nur schon für all die Interessenten, die Sanktionen umgehen wollten, kaum genügend Öl produzierten. Der General befehligte einige Panzerbataillone und dirigierte sie übungshalber ziellos im Land umher. Aber noch nie hatte jemand gesehen, dass sie auch nur einen einzigen Schuss abgefeuert hätten. Deshalb häuften sich mit der Zeit die Vermutungen, die Geschütze wiesen Konstruktionsmängel auf, was der Marinegeheimdienst, selbst wenn er seine ergiebigsten Verhörmethoden anwendete, nicht mit letzter Sicherheit bestätigen konnte und zu bedenken gab, dass nicht alle Panzer unbrauchbar sein mochten. Deshalb achtete der Admiral auf einen vernünftigen Umgang mit dem General.

Ohne übertriebene Forderungen an dieses überlegt organisierte Staatswesen, aber im Bewusstsein einer blühenden Zukunft, beging das Land ein weiteres Mal seinen Nationalfeiertag. An diesem Tag erinnerte die Staatsführung mit einem Festakt all jene, die es etwa vergessen haben sollten, an den Jahrestag des Einmarsches der Befreiungsarmee in die Hauptstadt. Die Menschen wussten zwar, dass ein solches Ereignis die Begründung für den Feiertag lieferte, aber niemand erinnerte sich mehr an das Geschehen von damals, und niemandem fiel ein zu fragen, was es bedeutet hatte, eine Befreiung oder eine Revolution oder ein Putsch oder eine Besetzung. Ein Spötter, der ebenso unerklärlich verschwunden wie er aufgetaucht war, hatte einmal angemerkt, die Menschen spürten noch immer die Beulen dieses Befreiungsschlags.

Am Nationalfeiertag versammelte sich die gesamte Staatsführung auf einer schon Tage im Voraus errichteten Tribüne, um die immer gleich verlaufende Militärparade abzunehmen. Den Auftakt machten drei der flugtüchtigen Jäger. Sie donnerten über die Zuschauer und zeichneten Rauchstreifen in den Landesfarben über den Himmel. Dann marschierte das Marinekorps in blauen Uniformen, weissen Handschuhen und passablem Gleichschritt vorüber. Den Abschluss machte ein Bataillon der Panzer mit reichlich Lärm und Abgasen.

Wie gewöhnlich sass der Staatspräsident schwachsinnig mummelnd im Rollstuhl auf der Tribüne und sabberte. Ihn flankierten Leibwächter, ausgerüstet mit schwarzen Anzügen, schwarzen Sonnenbrillen und einem unauffälligen Kabel zum linken Ohr. Der Premierminister stand rechts neben dem Staatspräsidenten und bemühte sich, repräsentativ auszusehen. Hinter dem Staatspräsidenten hatten sich stramm und streng die Oberbefehlshaber von Marine, Luftwaffe und Heer aufgebaut. Links neben dem Staatspräsidenten hielt sich gütig lächelnd die Pflegerin bereit, üppig, mit blond gefärbten Haaren und angeklebten Wimpern. Kommentatoren, die sich mit den Machtverhältnissen in der Staatsführung beschäftigten, stimmten in ihren Vermutungen überein, gegenwärtig handle es sich bei der Pflegerin um die Geliebte des Generals. Von allen Personen auf der Tribüne strengte die Parade die Pflegerin am meisten an. Während Stunden hielt sie auf dünnen Absätzen das Gleichgewicht, eingezwängt in ein enges Kostüm, wischte gelegentlich dem sabbernden Staatspräsidenten den Mund ab und lächelte unerschütterlich.

Endlich näherte sich die Parade dem Ende, die Panzer kamen rasselnd und dröhnend herangefahren, die Tribüne begann zu zittern, das debile Mummeln des Staatspräsidenten erstarb, sein Mund verzog sich und der Alte begann zu plärren. Die Pflegerin beugte sich zum Staatspräsidenten hinunter, wechselte dabei das Standbein, blieb mit einem Absatz in einer Spalte des Aluminiumgerüsts stecken, der Absatz brach, die Pflegerin taumelte, stützte sich auf den Rollstuhl des Staatspräsidenten und löste dabei unglücklicherweise die Bremse. Der Stoss setzte den Rollstuhl in Bewegung, er rollte die Rampe hinunter, über die ihn einer der muskelbepackten Leibwächter hinaufgestossen hatte, langsam, immer schneller, unaufhaltsam, er erreichte die Betonpiste, überschlug sich und schlitterte auf der Seite liegend vor einen der heranfahrenden Panzer. Vermutlich war der Staatspräsident schon tot, als er unter der Raupe des Panzers verschwand.

Diese Episode wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn nicht die staatliche Rundfunkanstalt die Parade direkt übertragen und sogar das eine oder andere ausländische Kamerateam darüber berichtetet hätte. Unter diesen Voraussetzungen jedoch versagte der übliche Notfallplan, schnell einen anderen alten Mann heranzuschaffen. Zu viele Leute hatten gesehen, dass der Staatspräsident erwiesenermassen tot war.

Die Oberbefehlshaber auf der Tribüne musterten einander ausdruckslos. Die Leibwächter hielten die linke Hand ans Ohr, als erteile irgendeine Zentrale Anweisungen, und mit der rechten Hand griffen sie nach der Pistole unter dem Jackett, aus lauter Gewohnheit und weil ihnen das Metall etwas Halt gab.

Nur der Premierminister behielt einen kühlen Kopf und verhielt sich, wie man es von ihm wünschte: Er wartete auf Anweisungen. Während unten die Panzer weiterfuhren, denn wie bei Paraden üblich hatten die Fahrer starr geradeaus geblickt und den Zwischenfall nicht bemerkt, fiel den Oberbefehlshabern auf, dass die Pflegerin fehlte. Nur noch ihre Schuhe lagen auf der Tribüne.

Die Pflegerin hatte sofort begriffen, was der im ganzen Land übertragene Tod des Staatspräsidenten bedeutete. In dem kurzen Moment, in dem Rollstuhl und Raupe die ganze Aufmerksamkeit beanspruchten, gelang es ihr, die Tribüne unbemerkt zu verlassen. Vom Fahrer des Staatspräsidenten liess sie sich ins Regierungsviertel bringen. Sie hielt sich den Fahrer aus praktischen Überlegungen als Geliebten, denn es traten hin und wieder Umstände ein, in denen es nützlich war, sich in einer Staatslimousine durch die Hauptstadt chauffieren zu lassen. Und der Simpel von Chauffeur, der sich ohnehin nur mit Benzin und Motorenöl auskannte, bildete sich etwas darauf ein, der Geliebte der Geliebten des Generals zu sein. In der Residenz des Staatspräsidenten packte die Pflegerin das Nötigste, und während der Chauffeur zunehmend nervös in der Eingangshalle wartete, fuhr sie in einem Taxi zum Flughafen. Noch am selben Abend sass die ehemalige Pflegerin in einem noblen Restaurant im Ausland, denn als Fachangestellte mit Blick für das Praktische hatte sie die Geschenke des Armeechefs zu Geld gemacht und es einer international tätigen, diskreten Bank zur Bewahrung und Vermehrung anvertraut.

Die zurückgelassenen Schuhe lösten auf der Tribüne Hektik aus. Die Oberbefehlshaber trommelten ihre Stäbe zusammen, die Leibwächter setzten sich heimlich ab und der Premierminister sah endlich seine Viertelstunde der Berühmtheit gekommen und spielte vor Kameras und Mikrofonen Staatsmann. Begleitet von ihren Offizieren rasten die Oberbefehlshaber in Konvois in ihre Hauptquartiere und überliessen es den Gefreiten und Korporalen, die Mannschaften zu sammeln und in die Kasernen zu führen.