Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

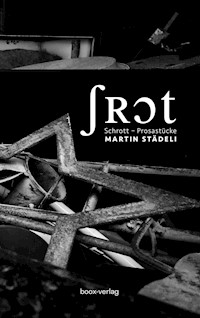

- Herausgeber: boox-verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Passend zum abwechslungsreichen Frühlingswetter erweist sich die Geschichtensammlung "Wetterwechsel". Scharf beobachtet, mit Ironie erzählt, berichten die Texte in einer scheinbar einfachen Sprache vom Alltäglichen. Der Alltag erweist sich aber stets nur als Grundlage für Wendungen, die über das Alltägliche hinaus führen. Welten öffnen sich, mit denen die Leserinnen und Leser zu Beginn der Lektüre nicht gerechnet haben. "Doch darauf hatte niemand gewettet". Mit diesem Satz endet die Geschichte "Misstritt" und auch auf den Ausgang der anderen Geschichten von "Wetterwechsel" lässt sich nicht einfach wetten. Dem Autor bereitet es sichtlich Vergnügen, die Leserinnen und Leser auf sicheres Terrain zu führen, um sie sogleich mit abgründigen Details zu überraschen. Geschrieben hat Martin Städeli die Texte als Kalendergeschichten für den "Zuger Kalender" oder als Kolumnen für die "Neue Zuger Zeitung". In "Wetterwechsel" erscheinen sie zum ersten Mal gesammelt. Neue, bisher unveröffentlichte Geschichten ergänzen die Anthologie. Die Illustrationen wurden speziell für diese Ausgabe von Roman Bischof gezeichnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 99

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martin Städeli

Wetterwechsel

Geschichten

Illustrationen: Roman Bischof

boox-verlag

Alle Rechte vorbehalten © für diese Ausgabe boox-verlag, Urnäsch 2013 Illustrationen: Roman Bischof, Tann ISBN 978-3-906037-05-9www.boox-verlag.ch

Jubiläum

«Gerne skizziere ich Ihnen die Erfolgsgeschichte unserer Firma.» Direktor Hübner gedachte der Gründerfamilie, freute sich über die ersten Gewinne und würdigte die Einführung des Fabrikgesetzes von 1877. Der Prokurist holte tief Atem und sah ergeben zur Decke. Eindringlich beschwor Direktor Hübner die Gefahr durch den Ersten Weltkrieg. In den Goldenen Zwanzigern schielte der Verwaltungsratspräsident erstmals verstohlen auf die Uhr. Die Inflation entfesselte beim Laboranten hörbares Magenknurren, was den Darm der Bürochefin zwei Stühle weiter zum Gurgeln anregte, und die Innereien des Portiers pfiffen fragend. Unterdrücktes Kichern vom Tisch der Lehrlinge begleitete den Börsenkrach. Während der Weltwirtschaftskrise stand der Koch mahnend in der Tür. Finger trommelten, Hände drehten Gläser. In den dreissiger Jahren versiegte der Weisswein. Blind für die neidischen Blicke knabberte die erfahrene Direktionssekretärin den ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch an einer Waffel. Das Wirtschaftswunder weckte Hoffnung auf ein baldiges Ende, die der Mauerbau gründlich enttäuschte. Die Hochkonjunktur spornte die Mägen an, mehrstimmig zu kollern. Nur noch summarisch streifte der Direktor die jüngste Vergangenheit. Sarkastisches Geflüster belebte den Saal. «Geniessen Sie nach diesem knappen Rückblick nun den Imbiss.» Einmütiger Beifall der gesamten Belegschaft dankte dem Direktor die Einsicht. Erleichtert servierte das Kantinenpersonal die Suppe. In der Kantine verbreitete sich heisshungrige Stille. Die Löffel klingelten auf dem Porzellan als weide eine Kuhherde. Diesen Moment nutzte Regierungsrat Brügger. «In Anbetracht der vorgerückten Zeit fasse ich mich kurz.» Gelächter vom Tisch der beschwipsten Lehrlinge. Mit Freude überbringe er die Glückwünsche der Regierung, denn als wichtigster Arbeitgeber, der, was wohl niemand bestreite, der gesamten Wirtschaft immer wieder Impulse, die sich, von vielen unterschätzt, wellenartig, wenn er dieses Bild brauchen dürfe, so dass die Gesellschaft florierende Unternehmen, die dem Kanton eine sichere Zukunft, weshalb der Gesetzgeber die jüngste Steuerrevision, die gewiss in das ganze Land, womit einmal mehr die Vorreiterrolle des Kantons, die ohne hervorragende Köpfe, wie die Gründerfamilie zeige, worauf ja auch Direktor Hübner in seinem eindrücklichen Überblick… Längst ruhten die Löffel, Münder gähnten herzergreifend und die Laborantin zeichnete mit der Gabel Muster ins Tischtuch. Der Verwaltungsratspräsident verabschiedete sich flüsternd vom Direktor, der letzte Zug fahre gleich. Feindselige Blicke trafen den Deserteur. Der Erstjahresstift schlief selig, den Kopf auf den Armen. «… und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.» Mattes Klatschen begleitete den Regierungsrat an seinen Platz. Missmutig verteilte das Kantinenpersonal Teller mit zerfallenem Fisch und angetrocknetem Reis. Auch der Rotwein war restlos ausgegangen. Während die Belegschaft lustlos im Fischbrei stocherte, stand der Vertreter des Gewerbeverbandes auf. Hörbares Stöhnen. «Dem Beispiel meiner Vorredner folgend möchte ich nur kurz …» Vielleicht war wirklich bloss ein Messer abgerutscht und hatte einen Ärmel mit Fisch bekleckst. Jedenfalls schoss auf einmal jeder gegen jeden mit Kugeln aus Fischbrei und Schrot von Reis und die meisten Treffer bekamen die Redner ab. Über die dreitätige Betriebsschliessung nach dem Jubiläum verbreiteten die Zeitungen ausnahmslos Falschmeldungen.

Der Maulwurf

Der Hauswart stürzte nach hastigem, kaum hörbaren Klopfen in das Ratszimmer und mitten in das heikelste Geschäft der Sitzung, obwohl er genau wusste, wie sehr sich der Präsident über jede Störung der Regierungstätigkeit aufregte, aber das Unheil, das den Hausmeister die unzähligen Stufen vom Keller des Rathauses bis ins Sitzungszimmer hinaufgescheucht hatte, ohne den schweren, kurzatmigen Mann auf den Treppenabsätzen verschnaufen zu lassen, weshalb der Hauswart in einer bedenklichen Weise ausser Atem geraten war, durfte sich nicht durch unzeitigen Aufschub noch verschlimmern oder ausbreiten, denn immerhin war das Stadthaus gefährdet, dieses allen sichtbare Zeichen bürgerlichen Gemeinsinns, vielleicht war sogar die Stadt bedroht, wenn nicht überhaupt das ganze Land. Deshalb flüsterte der Hauswart heftig schnaufend und in beträchtlicher Aufregung auf den Weibel ein, der, nachdem er sich von der Wichtigkeit der Störung hatte überzeugen lassen, seinerseits leise mit dem Protokollführer verhandelte, dieser wiederum tuschelte daraufhin ausführlich mit dem Stadtschreiber und der Stadtschreiber entschied nach kurzem Bedenken und geschäftigem Blättern in der Traktandenliste: «Muss warten.» Damit war der Einbruch des technischen Dienstes in das Regieren bewältigt, nämlich an den Schluss der Sitzung unter «Verschiedenes» verlegt. Der Präsident indessen bedachte die gewisperten Erörterungen von Verfahrensfragen und die halblaute Entscheidung des Stadtschreibers mit einem geräuschvollen und herzhaften Fluch, worauf die Staatsbediensteten ihre Köpfe einzogen und der Stadtrat seine Sitzung ohne weitere Störung fortsetzen konnte.

Der auf «Verschiedenes» traktandierte Hausmeister setzte sich auf die Bank unter einem der neugotischen Fenster in der Tiefe des Saals, kam allmählich wieder zu Atem und tröstete sich über die Zurücksetzung hinter die ordentlichen Geschäfte mit seinem aufrechten Gewissen, das ihm beruhigend zuredete, die Pflicht erfüllt zu haben, weshalb er durchaus, wenn der Abgrund sich unter der Menschheit öffnen sollte, mit welt- und menschenerfahrener Ruhe bemerken durfte: «Ich habe gewarnt, aber niemand wollte auf mich hören.» Dieses Bewusstsein erfüllte den Hauswart mit einem wärmenden und erhebenden Gefühl von Wichtigkeit und liess ihn während der ganzen langen Sitzung geduldig ausharren, obwohl er nicht verstand, worüber die Ratsherren verhandelten, wie sich denn auch niemand unter den Staatslenkern und Staatsdienern darüber aufhielt, dass der Hausmeister der Beratung beiwohnte, die laut Geschäftsordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätte stattfinden sollen. Endlich unterrichtete der Stadtschreiber die Regierung auch über die fürchterliche Entdeckung des Hauswarts, die den Stadtrat in die Unruhe wohlsorgender Väter versetzte und das Gremium in corpore in den Rathauskeller eilen liess, voran der Präsident, sozusagen das Führungsorgan, an seiner Seite als aufgeregter, abwechselnd sprechender und keuchender Adjunkt der Hausmeister, um sich an Ort und Stelle von dem bedrohlichen Vorfall zu überzeugen, doch was die Regierung im Halbdunkel des Kellers bemerkte, übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen. In der Mitte des Kellerbodens – er bestand aus festgetretener Erde – erhob sich frisch aufgeworfen, rund und unschuldig ein Maulwurfshügel. Nachdem sich die Körperschaft des Rates von ihrem Entsetzen erholt hatte, verfügte sie als vorsorgliche Massnahme eine Nachrichtensperre.

Der nächste Tag begann mit einer Krisensitzung und als die Stadtväter den Sitzungssaal betraten, wartete der Hauswart bereits wichtig und gewichtig im Hintergrund. Im verstörten Gesicht des aus dem Untergrund Heraufgestiegenen lasen die Räte furchtbare Neuigkeiten. Aufgefordert zu sprechen und dem Rat zu berichten, versagte dem Kellerboten die Stimme und er brachte heiser nur gerade das Wort «zwei» zustande, in dem die ganze Qual einer schlaflosen, von wilden Ängsten gepeinigten Nacht mitklang.

«Meine Herren», eröffnete der Präsident die Beratung über den Störfall, «andere Städte führen Restaurants von beachtlichem Rang in ihren Kellern oder bieten Kleinkunstbühnen Raum oder beherbergen ein Ortskundemuseum. Im Keller unseres Rathauses dagegen wühlt ein Maulwurf. Die Lage ist ernst.»

Der Protokollführer wagte arglos die Frage, was denn so schlimm sei an dem Maulwurf.

An dieser Frage entlud sich die bisher mannhaft ausgehaltene Nervenanspannung und die Stadtherren riefen durcheinander: «Wir sind unterminiert!» «Die Fundamente unseres Rathauses, unserer Stadt sind bedroht!» «Wir werden zum Gespött des Landes.» «Dieser Maulwurfshaufen wölbt sich als Grabhügel unserer nutzbringenden und nutzniessenden Öffentlichkeit.» «Vor allem ist der Ratsherrenwein unmittelbar und substantiell gefährdet!»

Der Vertreter des Gewerbes, eine standfeste Stütze allgemeiner Handels- und Ertragsfreiheit mit leichtem Hang zum Volks- und Aberglauben, wartete, bis sich die Aufregung und Entrüstung gelegt hatte, und erklärte dann düster: «Der Maulwurf, meine Herren, sucht nach einer Seele!»

Das folgende Schweigen brach als erster der Präsident. «Der Rat muss handeln.»

«Am einfachsten wäre es, den Boden einzuebnen, eine Lage Kies aufzuschütten und mit Asphalt zu versiegeln», schlug einer der Stadträte vor. Doch die Mit- und Nebenregierenden stemmten sich mit soliden Argumenten gegen diese Lösung, denn der Naturboden schuf ein einzigartiges Klima im Rathauskeller und ein Asphaltsiegel über der Erde hätte den Ratsherrenwein deutlich an Qualität einbüssen lassen.

So einhellig die Stadtväter jene Maulwurfshügel als tiefgründige Bedrohung aufgefasst hatten, so heftig stritten sie, als sie mit Beschlüssen die Gefahr abzuwenden versuchten. Schliesslich einigten sich die Räte, vom Herumschieben der Verantwortlichkeiten, Entgegnungen und Stellungnahmen erschöpft, auf den Vergleich des Stadtschreibers, der die Fehden innerhalb der Stadtführung immer wieder zur Konkordanz schlichtete, und sie beschlossen Gutachten einzuholen, wobei sie, um auf der Grundlage breit abgestützter Erkenntnisse entscheiden zu können, gleich zwei Sachverständige beauftragten. Die Zeit drängte, denn schon am nächsten Tag hatte die Schermaus unten im Keller weitere Hügel aufgeworfen. Der Hauswart erhielt in sein Pflichtenheft den Zusatz, die Regierung über Form, Grösse, Anzahl und überhaupt Beschaffenheit der Erdhaufen jeden Tag ausführlich zu unterrichten, ein Auftrag, den der Hausmeister mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit, wenn auch wachsendem Schrecken, gar mit Entsetzen ausführte, denn er hatte den Amts- und Verantwortungsträgern zu berichten, dass die Zahl der Erdhaufen unaufhörlich zunahm, und selbst die Beobachtung, dass die ältesten Haufen bereits wieder einsanken, vermochte den Hauswart nicht mehr von der Abwendbarkeit einer endzeitlichen Katastrophe zu überzeugen.

Mit Erleichterung versammelten sich die Magistraten nach langen Tagen banger Ungewissheit, während derer sie an ihren Sitzungen jederzeit damit rechneten, von den Trümmern des einstürzenden Regierungsgebäudes erschlagen zu werden, um an einer Klausursitzung das Ergebnis der Gutachten zu verhandeln. Die Sachverständigen stimmten darin überein, dass es sich bei dem Maulwurf um einen unsteten Einzelgänger handeln musste, der sich auf der Suche nach Nahrung verirrt und vergraben hatte, und der Stadtrat war nach der Durchsicht der Studien über die Lebens- und Verhaltensweise der Maulwürfe abschliessend informiert. Die Empfehlungen der Gutachter jedoch befreiten den Stadtrat nicht aus seiner Verlegenheit, denn die eine Studie bezeichnete den Maulwurf, weil er Schnecken, Käfer und Larven frass, als einen Nützling, dessen Gänge, Höhlen und Kammern kaum als nachteilig gewertet werden dürften, während das andere Gutachten den Maulwurf als einen Schädling bezeichnete, weil er in der Erde wühlte, den für die Bodendurchlüftung so bedeutsamen Regenwürmern nachstellte und den Untergrund verunsicherte bis hin zur unmittelbaren Staatsgefährdung, wie denn auch seinerzeit der bedauernswerte Wilhelm von Oranien den Halt und das Leben verloren habe, als sein Pferd in ein Maulwurfsloch getreten und gestürzt sei.

Die Gutachten hatten den Stadtrat nicht zu einem einzigen handelnden, öffentlichen Organ vereint, sondern vielmehr in zwei Parteien getrennt: Ein Teil der Regierungsräte trat dafür ein, den Maulwurf sorgsam zu pflegen, von einer Langzeitstudie begleiten zu lassen und den Keller des Rathauses zu einem Biotop auszubauen, während die andere Seite verlangte, der Keller sei auszubaggern, tief im gewachsenen Grund ein Boden aus Stahlbeton einzubauen und meterhoch mit Erde zu bedecken, damit der Ratsherrenwein auch weiterhin in günstiger Umgebung reifen könne. Heillos war der Stadtrat zerstritten, sah aber dennoch ein, dass er handeln musste. Den alten Fundamenten eines gründerzeitlichen Rathauses war nicht zu trauen, wenn heimtückisch angelegte Gänge den Boden brüchig machten. Die Stadtväter beschlossen deshalb, das einsturzgefährdete Gebäude zu verlassen und ein Provisorium zum Regierungssitz zu erheben. Drohte doch das seit langem ungenutzte einstige Bürgerasyl zu vergammeln und über seine künftige Verwendung hatte die Regierung noch nicht entschieden. Gleichzeitig mit dem Umzug aber beschloss der Stadtrat, damit das Rathaus nicht gänzlich zwecklos und töricht in der Stadt stehe, das Angebot eines Weinhändlers anzunehmen und ihm das Rathaus zu verpachten. Der Geschäftsmann, schon immer neidisch auf das weinfreundliche Klima des Rathauses, nutzte das Regierungsgebäude zu einem Lager um und freute sich über die zankenden Stadträte, denn mit jedem Jahr, das sie zutiefst uneinig vergehen liessen, riss er einen Boden heraus, so dass sich seine Weinfässer schliesslich hinter der standhaften und standesbewussten Fassade bis unter das Dach stapelten.

Der Maulwurf aber, nachdem er eingesehen hatte, dass in der toten Erde des Rathauskeller keine Nahrung zu finden war, grub sich in den Garten vor dem Rathaus zurück, wo er kurz darauf in einer seiner unterirdischen Kammern an einer Überdosis Herbizid verendete, denn der Hausmeister war stolz auf seinen unkrautfreien Rasen.

Über Land