18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FinanzBuch Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Wir leben in unsicheren Zeiten: Mit Blick auf die Inflationszahlen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine fragen sich viele, wie sie ihr Geld zusammenhalten und was sie eigentlich noch wofür ausgeben können. Aber ist die Lösung wirklich, noch mehr zu arbeiten, noch mehr Geld zu machen, Lebenszeit gegen Bezahlung einzutauschen, bis zur Erschöpfung? Wichtiger ist es, einmal innezuhalten und sich zu fragen: Was will ich eigentlich machen im Leben und wie viel Geld brauche ich wirklich dafür? Sina Mainitz ist eine Finanzexpertin, der die Menschen vertrauen. Als erfahrene Börsenreporterin weiß sie, was in der Wirtschaft los ist und was die Menschen (nicht nur) finanziell bedrückt. Sie ist überzeugt, dass sich in puncto Geld verdienen und wofür man sein Geld einsetzt ein Mentalitätswechsel vollzieht, weg von reiner Gewinnmaximierung, hin zu mehr Work-Life-Balance. Sie will in ihrem Buch Menschen helfen, das zu verwirklichen, was sie sich am meisten wünschen, und verrät, wie man das nötige »Kleingeld« dafür erwirtschaftet und welche Freuden völlig kostenlos glücklich machen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

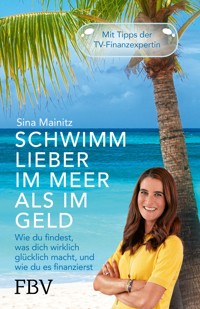

Sina Mainitz

SCHWIMM LIEBER IM MEER ALS IM GELD

Sina Mainitz

SCHWIMM LIEBER IM MEER ALS IM GELD

Wie du findest, was dich wirklich glücklich macht, und wie du es finanzierst

FBV

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Originalausgabe, 1. Auflage 2023

© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers beziehungsweise des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

Redaktion: Diana Napolitano

Korrektorat: Anke Schenker

Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt

Umschlagabbildung: shutterstock/Uhryn Larysa; shutterstock/Iurii Vlasenko;

Foto Autorin: © ZDF/Jana Kay

Satz: ZeroSoft, Timisoara

eBook by tool-e-byte

ISBN Print 978-3-95972-657-3

ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-263-4

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-264-1

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.finanzbuchverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Vorwort

Wie ich an die Börse kam

Wenn die Finanzkrise zur Lebenskrise wird

Das Kartenhaus bricht zusammen

Die Lehman-Pleite

Mein erster Auftritt an der Börse

Menschen weinen um ihr Erspartes

»Keine Panik bitte«: Der legendäre Satz von Angela Merkel und Peer Steinbrück

Die Stabilität unseres Euros

Wirtschaft fängt im Kleinen und bei den Kleinsten an

Die Bedeutung des Geldes im Wandel der Zeit

Die Generation X

Die Generation Y

»Geld interessiert mich überhaupt nicht«: Gespräch mit Mike, Generation Y

Die Generation Z oder die »GenZies«

Begegnung am Bodensee

Was macht dich glücklich? Dinge, in die du investieren kannst

Gesundheit: Investieren in den eigenen Körper

Kreativität: Investieren in die eigenen Hände

Lebenslanges Lernen: Investieren in Weiterbildung

Familie: Investieren in den Nachwuchs

Materieller Reichtum: Der Börsengang von Porsche

Mode: Investieren in den eigenen Stil

Sehnsucht nach dem Leben: Investieren ins Reisen

Lebensreichtum: Investieren in das Glück anderer Menschen

Monaco: Von Geld und Großzügigkeit

Superlative de Luxe: Landeanflug auf Dubai

Die besten Tipps rund ums Geld und Geldanlegen

Welcher Geldanlagetyp bist du?

Investieren in Gold

Investieren in Grün – im doppelten Sinn

Investieren in ETFs

Investieren in Kryptowährungen

Spare Geld, indem du antizyklisch kaufst

Investieren in Immobilien

Investieren in die Altersvorsorge

Investieren in Kunst

Investieren in Kryptokunst: NFTs – hip und waghalsig

Last, but not least: Investiere in Menschen, die dir guttun

Nachwort

Danke

Vorwort

»Frau Mainitz, schneiden Sie sich die Haare ab. Frauen mit langen Haaren machen im ZDF keine Karriere!«

Peng! Das hat gesessen. Nach diesen Worten rauschte er wieder ab in sein Büro und schloss die Tür hinter sich. Ich blieb mit einem verdutzten Gesicht und einer gewissen Ratlosigkeit zurück. Wir schrieben das Jahr 2000 und ich war damals 23 Jahre alt. Es war lange vor »Me too«. Meine Haare ließ ich weiterwachsen und mich nicht einschüchtern.

Zum Glück wissen wir heute, dass »Karriere machen« innerhalb und außerhalb des ZDF keine Frage der Haarlänge ist. Hinzu kommt, dass der Begriff »Karriere« für jeden von uns eine ganz individuelle Entscheidung ist. Der lateinische Begriff »carrus« (Wagen) steht für Fahrstraße. Wohin diese Straße führt und wie voll man seinen Wagen packen möchte, ist bei allen Menschen ein bisschen verschieden. Du hast die Wahl: Fährst du immer geradeaus weiter oder biegst du im Laufe deines Lebens auch mal nach rechts oder links ab oder kehrst du um und nimmst irgendwann eine andere Richtung? Wie viel Gepäck nimmst du mit auf deine Reise und was brauchst du wirklich, wie viel Geld und wie viel Glück?

Anfang September 2008 startete ich im ZDF als Börsenreporterin. Zwei Wochen später ging die US-Bank Lehman Brothers bankrott und löste eine weltweite Finanzkrise aus. Es war für mich als Journalistin ein Sprung ins kalte Wasser, denn mit diesen Turbulenzen und Kursrutschen hatten damals selbst eingefleischte Börsianer nicht gerechnet. Geld und vor allem Geldvernichtung wurde zum Hauptthema der Nachrichten.

Im Laufe der Jahre als Börsenreporterin habe ich dann festgestellt, dass sich sowohl der Begriff »Karriere machen« als auch der Wunsch, sein Geld möglichst gewinnbringend anzulegen und es stetig zu vermehren, bei vielen Menschen verändert hat. Besonders die Jüngeren unter uns geben Geld oftmals einen ganz anderen Stellenwert und nutzen es verschiedentlich, als es noch bei vielen meiner Generation und den vorangegangenen der Fall war. Bei ihnen steht die »Work-Life-Balance« und der gesellschaftliche Nutzen als Priorität deutlich höher als die Gewinnmaximierung. Das ist wenig verwunderlich. Geld ist längst nicht mehr das wert, was es einmal war. Wir haben eine Inflationsrate, die während des Schreibens dieses Buches zwischen 7 und 10 Prozent liegt.

Hinzu kommt: Wir leben in Zeiten von immer noch recht niedrigen Zinsen, dafür aber immer höheren Temperaturen. Die Klimakrise ist allgegenwärtig und wir hoffen, dass aus der derzeitigen Krise einzelner Geldhäuser keine neue Finanzkrise wird. Wir sind in den vergangenen Jahren von einer Corona-Welle zur nächsten geschwappt und haben lange gewartet, bis aus der Pandemie endlich eine Endemie wird und wir uns wieder maskenfrei begegnen können.

Wir haben Lockdowns hinter uns, einen furchtbaren Krieg mitten in Europa um uns und eine weltweit angespannte Wirtschaftslage. Statt »Wie mache ich mehr aus meinem Geld?« heißt es für viele immer öfter »Wie mache ich mehr aus meinem Leben?«. Dieses Buch soll eine kleine Anregung dazu sein. Der Titel »Schwimm lieber im Meer als im Geld« kommt aus tiefstem Herzen. Er kam mir tatsächlich beim Schwimmen im Meer in Südfrankreich im Sommer 2022 in den Sinn. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Dinge, die uns glücklich machen, nicht mit Geld zu bezahlen sind, allem voran die Gesundheit.

Gänzlich ohne Geld geht es aber auch nicht. Jeder von uns muss seinen Lebensunterhalt bestreiten. Es ist nicht immer einfach, über die Runden zu kommen und ein entspanntes Leben zu führen. Für einen zunehmenden Teil der Bevölkerung wird es immer schwieriger. Die Schere zwischen arm und reich geht bedauerlicherweise immer weiter auseinander. Doch wie viel Geld ist wirklich wichtig? Was bedeutet es, »reich zu sein«, und worin können wir sinnvoll investieren?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, soll dieses Buch eine unterhaltsame Lektüre sein. Ich gebe dir Finanztipps und Lebenstipps mit auf den Weg.

Ich danke allen, die mir durch unsere Interviews als Inspirationsquelle gedient haben. Ihr bereichert das Buch und seid ein Teil davon geworden.

Noch ein Hinweis: Der Verlag und ich haben uns darauf verständigt, dass ich in diesem Buch nicht gendere. Wir finden, es behindert den Lesefluss. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich immer alle Geschlechter ansprechen möchte, seien sie männlich, weiblich oder divers.

Viel Spaß beim Lesen!Sina Mainitz

Wie ich an die Börse kam

»Da kommt mir jetzt ein Geistesblitz. Könnten Sie sich vorstellen, für uns von der Börse zu berichten? Wir suchen eine Frau, die BWL studiert hat und die für uns künftig in der Frühschicht die Börsenberichterstattung übernehmen kann. Diejenige, die es jetzt macht, möchte bald in den Vorruhestand gehen.«

Das war im Frühsommer des Jahres 2008, und ich hatte ein Entwicklungsgespräch bei meinem damaligen Chef. Ich liebte meinen Job und meine Redaktion, aber nach einigen Jahren als Redakteurin fürs Boulevardfernsehen wollte ich »mal wieder etwas fürs Hirn« machen und suchte eine neue berufliche Herausforderung. Für seinen damaligen »Geistesblitz« bin ich Elmar noch heute dankbar. Er lenkte mein Leben für ganz viele Jahre in eine sehr entscheidende und vor allem ereignisreiche Bahn mit großartigen Begegnungen.

Auf den »Geistesblitz« folgte das beim TV übliche Casting, wenn es um die Besetzung einer neuen Position und vor allem Person an neuer Stelle geht. Einige Wochen später war es dann so weit. Was habe ich angezogen? Im Zweifelsfall war es ein roter Blazer oder ein rotes Kleid. Ich weiß es nicht mehr so genau. Rot ist jedenfalls die Kamerafarbe schlechthin und wirkt immer frisch.

Auch wenn ich privat kein Fan von Rot bin, als »Dienstkleidung« ist sie in meinem Beruf immer ein Knaller. Wenn du müde bist, dich blass fühlst oder sonst irgendwie einen Durchhänger hast, Rot hilft dir darüber meistens hinweg und motiviert. Probiere es ruhig einmal aus, es funktioniert nicht nur beim Fernsehen. Wer auffallen möchte, trägt Rot. Das war beim Casting jedenfalls auch von Vorteil.

Ich trug also Rot und lief in die Maske auf dem Mainzer Lerchenberg. Die Damen dort kannte ich schon von der »Nachtlücke«. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig für Laien, war damals aber nichts anderes als eine Mini-Version der heute-Nachrichten zwischen etwa ein, zwei Uhr nachts und fünf Uhr morgens. Zwei- bis dreimal im Monat moderierte ich diese Nachtschicht-Ausgabe der Nachrichten im ZDF. Allein im Großraumbüro in der Redaktion und zusammen mit einer studentischen Aushilfskraft wählte ich die Nachrichtenthemen aus, schrieb die News und präsentierte sie dann in etwa zweimal pro Schicht für je drei Minuten.

Den Teleprompter, also die in der Kamera eingebaute Laufschrift, wo du den durchlaufenden Text ablesen kannst, bediente ich selbst mit dem Fuß, die Geschwindigkeit stellte ich via Rädchen manuell vorher ein. »Gaspedal« treten, loslassen, so musst du dir das vorstellen. Mindestens 15 Jahre ist das alles nun her.

Meine treuesten Zuschauer waren zu dieser Zeit damals meine Eltern, denn es war zwar Primetime in den USA aber wirklich tiefste Schlafenszeit hierzulande. Nur Nachteulen und »echte Fans« konnten da noch den Nachrichten folgen. Mit Beginn der Morgenmagazin-Schicht fuhr ich dann zurück nach Hause, schminkte mich ab und ging schlafen, als die anderen schon fast wieder aufgestanden sind.

Aus dieser Zeit kannte ich also die sehr netten Maskenbildnerinnen, die mir für mein Casting für die Börsennews Glück wünschten. Sie haben mich an diesem Tag an Haut und Haar hübsch herausgeputzt und ich war nun bereit für die inszenierte Schalte.

Ich stand dem Reporter aus dem Nachrichtenstudio der heute-Sendung Rede und Antwort. Es war so gespielt und inszeniert wie bei einer echten Börsenschalte, als würde ich vom Frankfurter Parkett aus berichten. Natürlich war ich aufgeregt, schließlich war es wie eine Art Prüfung, die ich ablegen musste, und ich wollte diesen Job gerne haben. Ab September an neuer Stelle im ZDF, mein Studium der BWL in Kombination mit Kamera mitten aus Frankfurt - das war es doch.

Und irgendwie hat es mit dem Casting und mit dem neuen Job dann ja auch funktioniert. Was ich nicht ahnen konnte: wie turbulent mein Start an der Börse dann tatsächlich werden würde. Jede zweite Woche sollte ich nun für das ZDF Morgenmagazin, Phoenix, die 12-Uhr-heute-Sendung und das Mittagsmagazin die aktuellen Geschehnisse live vom Frankfurter Parkett und der Alten Börse bei Bulle und Bär aus beobachten, einordnen und berichten.

Ich war sehr aufgeregt und neugierig auf die neuen Kollegen, als ich das erste Mal dort ankam. Es war eine kleine Truppe verschiedenster Charaktere, die man schon mehr oder minder vorher vom Schirm oder aus einzelnen Redaktionen kannte. Die meisten von ihnen waren nett zu mir, zeigten mir alles, was an meinem neuen Arbeitsplatz künftig wichtig sein würde, und führten mich herum.

Doch mir schlug nicht nur Freude entgegen - kurioserweise ist derjenige, der mich mit dem größten Argwohn empfing, heute einer meiner liebsten Kollegen. Damals war es mit uns alles andere als »Liebe auf den ersten Blick«. Er dachte sich wohl, da kommt jetzt so ein junges Ding, was zufällig Betriebswirtschaftslehre studiert hat, und will mir meinen Job erklären. Das kann ja heiter werden. Schneller, als es ihm und mir lieb war, wurde es dann nicht heiter, sondern sehr schnell beruflich sehr ernst!

Wenn die Finanzkrise zur Lebenskrise wird

Das Kartenhaus bricht zusammen

Wir schreiben den 15. September 2008. Es war ein Montag, aber keineswegs ein Tag wie jeder andere. Ich hatte gerade zwei Wochen vorher an der Börse gestartet, da folgte der Sprung ins kalte Wasser.

Bei uns in der Redaktion liefen die Fernseher, sechs insgesamt, mit verschiedensten Nachrichtensendern einprogrammiert. Schon seit 2007 gab es immer wieder heftige Turbulenzen rund um den amerikanischen Immobilienmarkt. Die Zinsen für Interbankfinanzkredite, also die Zinsen, zu denen sich Banken untereinander Geld leihen, stiegen sprunghaft an.

Ich weiß noch, wie damals meine liebe Kollegin, Brigitte Weining, die ich dann beerben durfte, ihres Zeichens ein alter Hase auf dem Parkett und die »Grande Dame« an der Börse, mir, dem Küken, erzählte, »wenn das Vertrauen der Geldhäuser untereinander futsch ist, dann ist es aus, dann geht nichts mehr. Wenn keine Bank der anderen mehr ihr Geld leihen will, dann ist es vorbei!«.

Okay, das hatte ich verstanden, das ganze Ausmaß jedoch noch nicht. Aber was es tatsächlich für die weltweiten Finanzmärkte bedeuten würde, wusste am Anfang wohl kaum jemand. Das nächste Schlagwort, was folgen sollte, war: Immobilienblase! Hierzu kam es, weil die Preise für Immobilien in den USA zwischen den 1990er-Jahren und 2006 sprunghaft angestiegen waren. Befeuert durch niedrige Zinsen wurden in den USA alte Kredite mit neuen Krediten refinanziert.

Fast jeder, egal ob liquide oder nicht, mit Sicherheiten oder ohne, bekam von seiner Bank des Vertrauens Geld für ein Häuschen. Auf eine finanzielle Luftnummer wurde die nächste finanzielle Luftnummer gestützt. Stabile Finanzen sehen anders aus. Wie eine Sandburg, die vom Meer unterspült wird und dann langsam in sich zusammenfällt, rieselte diese »Alles-auf-Pump-Welt« langsam dahin.

Was das Kartenhaus letztendlich mit zum Einsturz brachte, war die Rolle der Ratingagenturen. Es sind Firmen, die einschätzen, wie finanzstark ein Unternehmen ist. Durch ihre Top-Ratings, also ihre damals falsche Einschätzung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens, einer Bank oder eines Staates, haben sie die Finanzkrise mit zu verantworten. Die Spitze des Eisbergs war dann der Morgen des 15. Septembers des Jahres 2008 - der Tag der Lehman-Pleite.

Die Lehman-Pleite

Lehman Brothers war eine US-amerikanische Investmentbank mit Hauptsitz in New York City. Das 1850 von Söhnen eines deutschen Einwanderers gegründete Unternehmen musste am 15. September 2008 infolge der Finanzkrise Insolvenz beantragen. Im Jahr 2007 beschäftigte die Bank weltweit rund 28.000 Angestellte. Wenige Tage nach ihrem Zusammenbruch waren es dann nur noch etwas mehr als 150. Ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern, die damals um die Welt gingen.

New York City, der hell erleuchtete Times Square und die Bankangestellten, die mit versteinerten Mienen auf der Straße liefen. In Kisten schleppten sie ihr zusammengepacktes Hab und Gut aus ihren Schreibtischen in eine ungewisse Zukunft. Zack, aus, vorbei. Das war es dann mit dem Job.

Die damalige US-Regierung unter Präsident George W. Bush hatte bereits Wochen zuvor drei große US-Banken mit Milliardenhilfen an US-Dollar vor dem finanziellen Aus gerettet. Heute klingen die Namen der Geldhäuser fast wie tragische Comicfiguren: Bear Stearns, Fannie Mae und Freddie Mac. Dann kam die Schieflage von Lehman Brothers, und der politische Druck, schon wieder Milliarden an US-Dollar in eine Bank zu stecken und sie vor dem Ruin zu retten, wurde zu groß. »Too big to fail«, hieß es bislang seitens der Regierung, doch dieses eine Mal entschied sie sich entgegen ihres bisherigen Grundsatzes.

»Too big to fail« heißt eigentlich, dass ein Marktteilnehmer derart groß, wichtig, mächtig, einflussreich und wirtschaftlich verstrickt ist, dass seine Insolvenz gravierende Folgen für die Gesamtwirtschaft haben würde. Der finanzielle Ausfall ist also unbedingt durch staatliches Eingreifen zu verhindern.

Doch Lehman Brothers brachte das Fass zum Überlaufen und kam mit seinen Hilferufen zu spät. »Den Letzten beißen die Hunde« oder »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!«, zwei Sätze, die an anderer Stelle in die Geschichtsbücher eingegangen sind, trafen auch hier zu.

Lehman kam zu spät und so »fiel« dieses US-Bankhaus in die Insolvenz. Die Lehman-Pleite und der dadurch hervorgerufene Schaden werden auf 50 bis 75 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Schuldenberg, den Lehman hinterließ, wird auf über 200 Milliarden US-Dollar beziffert.

Es dauerte nicht lange und die Verantwortlichen sollten ihre Entscheidung, Lehman Brothers nicht durch Staatshilfe gerettet zu haben, mehr als bereuen. Denn die Folgen dieser Insolvenz blieben nicht auf die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, begrenzt. Der Zusammenbruch schlug immer höhere Wellen und sie schwappten auf andere Kontinente über - bis hin zu einer großen, globalen Finanzkrise.

Hackte eine Krähe bislang der anderen kein Auge aus, misstrauten sich die Geldhäuser nun alle untereinander. Der Finanzmarkt trocknete schrittweise aus. Es war dadurch zu spüren, dass weltweit weniger Kredite vergeben wurden. Doch damit nicht genug: Das Misstrauen blieb nicht nur allein unter den Banken. Bankkunden rund um den Globus hatten Angst um ihr erspartes Vermögen und befürchteten, am nächsten Morgen mit der Nachricht aufzuwachen, dass ihre Bank pleitegegangen sei. Auch im Februar und März dieses Jahres müssen wir uns wieder mit dem Thema Bankenkrise befassen. »Too big to fail« hört man erneut wieder in der Finanzwelt. Die Pleite der US-Banken Silicon Valley Bank und Signature Bank sowie der Niedergang der Schweizer Großbank Credit Suisse und deren Übernahme durch die UBS machen Schlagzeilen. Der mit dem historischen Zinsanstieg der weltweiten Notenbanken einhergehende Bankenstress wird uns nun wieder eine Weile begleiten. Er wird vor allem negative Folgen für die Konjunktur haben.

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass hinter den »Moneten« Menschen und ihre Schicksale stecken. Sie hat gezeigt, wie manchmal Gier und die Aussicht auf Geld ganze Gesellschaften verändern und in den Ruin stürzen können. Es ist aber auch der Fluch des billigen Geldes und der niedrigen Zinsen, der Menschen dazu bringt, Geld auszugeben, das sie eigentlich nicht haben. Ich habe die Finanzkrise als Zäsur erlebt, als Stunde null, an der vieles neu hinterfragt wird. Für viele bedeutete sie vielleicht das Hinterfragen der wirklich wichtigen Werte im Leben.

Mein erster Auftritt an der Börse

An besagtem Abend des 15. Septembers 2008 hatte ich vielmehr Angst, das erste Mal in heute nacht auf Sendung zu sein. Na ja, Angst ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich war sehr angespannt vor und während dieser TV-Schalte. Das Interesse der Zuschauer war an diesem Tag mit den Geschehnissen entsprechend groß, ich entsprechend nervös.

So ganz genau kann ich mich nicht mehr an diese eine erste Schalte von der Börse erinnern, ich weiß aber, ich trug Rot. Was denn sonst? Und meine roten Wangen musste ich nicht mit Rouge betonen. Sie kamen von allein. An der Börse sind die Moderatoren des ZDF selbst für ihr Make-up verantwortlich, schminken und frisieren sich alleine - und unsere superfitten Kameramänner rücken uns dann ins rechte Licht. Sie holen das Letzte aus uns allen heraus und bügeln manche Falte weg.

Nach einem arbeitsreichen und intensiven Tag voller Akkordarbeit und ständig neu aktualisierten Nachrichten gingen nach und nach alle Kolleginnen und Kollegen nach Hause. Das zeichnet alle Redakteure und Reporter der aktuellen Nachrichtenberichterstattung aus: Ich glaube, dass nur wenige Menschen, die überwiegend am Schreibtisch arbeiten, in solch kurzer Zeit und dann blitzschnell sendebereit sein können und die Dinge dann klar einordnen und auf den Punkt bringen. Natürlich gilt das in unserem journalistischen Berufsstand für Reporter in Krisengebieten noch um ein Vielfaches mehr. Sie sind live dabei und mittendrin, bilden Schicksale von Menschen ab und Geschehnisse vor Ort und riskieren so manches.

Doch zurück nach Frankfurt am Main und in die Börsenredaktion am 15. September 2008 abends. Alle Kollegen waren weg, übrig blieben Klaus und ich - sagen wir mal eine angespannte neue Börsenreporterin und ein genervter Schlussredakteur oder »Chef vom Dienst« (CVD), wie es in der Journalistensprache heißt. Genervt war Klaus auch deshalb, weil ich mehr oder minder scherzhaft zu den gerade gehenden Kollegen sagte: »Ihr könnt mich doch nicht mit dem alleine lassen?!« Zugegeben, das war nicht sehr charmant von mir, aber man muss wissen, dass er und ich in den ersten zwei Wochen nicht gerade einen zimperlichen Ton miteinander anschlugen. Oftmals lieferten wir uns in der Redaktion einen lustigen Schlagabtausch, am liebsten in unserem hessischen Dialekt, und tun das bis heute.

»Herrlisch, wenn mir zwei Hesse (isch eher aus’m Nordde und er aus’m Rhein-Main-Gebiet) so rischdisch Dummbabbele könne. Auch die Kollesche wisse des. Da kimmt Spass uf inner Redakzion.«

Spaß war es aber nicht an besagtem Abend. Die Lehman-Pleite mit all ihrer Komplexität den TV-Zuschauern verständlich in rund 1 Minute 30 Sekunden zu erklären war eine Herausforderung. Vielleicht hatte ich damals aufgrund des Ereignisses auch ein bisschen mehr Zeit eingeräumt bekommen.

Generell gibt es dann und wann ein Zeitproblem, wenn die Redaktion in Mainz noch sooo viel im Sendungsablauf unterbringen muss und wiederum von den Börsenreportern am liebsten alle Geschehnisse in kürzester Zeit verpackt haben möchte. Das ist unser tägliches Brot-und-Butter-Geschäft. Klingt kompliziert, aber es gelingt fast immer zur beiderseitigen Zufriedenheit.

Auch am 15. September 2008 »wuppten« Klaus und ich gemeinsam diese Schalte. Über den Satz: »Ihr könnt mich doch jetzt mit dem nicht alleine lassen« müssen wir immer noch lachen. Freud und Leid liegen aber oftmals sehr dicht zusammen, wie wir im folgenden Abschnitt sehen.

Menschen weinen um ihr Erspartes

Wenn Journalisten als Reporter in Krisengebieten arbeiten, ist es für sie Alltag, dass sie menschliche Schicksale erleben und erschütternde Bilder sehen. Wir Zuschauer bekommen das Ganze dann gefiltert und zusammengeschnitten zu sehen. Ich ziehe meinen Hut vor meinen Kollegen, die vor Ort zu jeder Tages- und Nachtzeit vor oder hinter der Kamera stehen oder im aktuellen Schnitt auf dem Mainzer Lerchenberg oder in den In- und Auslandsstudios sitzen und diese Bilder sowohl professionell als vielmehr auch psychisch verarbeiten müssen.

Wenn ich eines nicht gedacht hätte, ist es, dass auch ich zu meinem beruflichen Start als Börsenreporterin weinende Menschen vor der Kamera erleben würde. So geschehen auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in Frankfurt am Main. Nicht nur die amerikanischen Banken »fielen um«. Die Krise zog ihre Kreise rund um den Globus. Im Frankfurter Bankenviertel befand sich eine Niederlassung der isländischen Kaupthing Bank. Sie war damals Islands größte Bank und versprach Anlegern deutlich höhere Zinsen als die deutschen Geldhäuser zur damaligen Zeit. Die Rendite lockte. Rund 30.000 deutsche Sparer hatten zusammen etwa 330 Millionen Euro bei der Bank angelegt. Eine vermeintliche und trügerische Win-win-Situation für beide Seiten. Ausländer gaben ihr Geld bereitwillig der Bank, bekamen hohe Erträge versprochen und umgekehrt konnte Kaupthing mit den Milliarden gut arbeiten. Bis das Kartenhaus zusammenbrach.

Diverse Verantwortliche aus Wirtschaft und Politik ebenso wie von den Ratingagenturen wurden juristisch - nennen wir es mal lapidar - »genauer unter die Lupe genommen«. Es kam zu diversen Gerichtsverfahren rund um den Zusammenbruch der Bank. Am 19. November 2009 wurde die deutsche Niederlassung der Kaupthing Bank endgültig geschlossen. In Deutschland war sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vertreten.

Was bedeutete das für die Anleger? Sie standen vor der geschlossenen Bankfiliale in Frankfurt. Sie konnten nicht glauben, was da gerade passierte. In ihren kalten Händen an diesem grauen Novembertag hielten sie Banner, auf denen stand: »Wo ist mein Geld?« - »Kaupthing hat mir meine Zukunft geraubt.« - »Was ist mit meiner Altersvorsorge?«

Ich blickte in versteinerte Mienen. Ich sah verzweifelte Menschen. Vor allem aber sah ich weinende Menschen. Sie blieben mir bis heute im Gedächtnis.

Anleger weinten um ihr Erspartes. Sie weinten, weil sie Angst vor Altersarmut hatten. Sie wussten nicht, ob sie jemals auch nur einen Teil ihres Geldes wiedersehen würden. Fast schämten sie sich, darauf »reingefallen zu sein«, dass man doch vermeintlich so gut und gewinnbringend angelegt hätte. Nun war alles dahin.

Der damalige isländische Staatspräsident Ólafur Ragnar Grímsson sprach sich damals streng gegen eine Entschädigung deutscher Sparer aus. In einem Interview sagte er sinngemäß, dass die deutschen Anleger begreifen sollten, dass die Isländer alles verloren hätten. Unter diesem Gesichtspunkt sei es den isländischen Steuerzahlern wohl kaum klarzumachen, dass sie nun auch noch für die Verluste deutscher Sparer aufkommen sollten.

Bemerkenswert: Denn umgekehrt war das ausländische Geld jahrelang willkommen. Es konnte einen erheblichen Beitrag zum Aufstieg der schnell wachsenden Bank mit beitragen. Ein jahrelanges Gezerre um die mögliche Entschädigung deutscher Sparer hatte begonnen.

»Keine Panik bitte«: Der legendäre Satz von Angela Merkel und Peer Steinbrück

Wie Dominosteine kippten diverse Geldhäuser im Zuge der weltweiten Finanzkrise um. Mitte September 2008 war Lehman Brothers bankrott. Anfang Oktober des gleichen Jahres machte sich in Deutschland inzwischen die Sorge um die finanzielle Lage der Hypo Real Estate (HRE) breit. Die Münchner HRE war zu diesem Zeitpunkt einer der größten Immobilienfinanzierer Europas. Damit war sie auch zu groß, als dass der Staat sie einfach bankrottgehen lassen könnte.

Ein Krisentreffen folgte dem nächsten. In letzter Minute wurden Notkredite, in Milliardenhöhe von einem Bankenkonsortium bereitgestellt, staatlich abgesichert. Doch die Lehman-Angst saß tief in den Köpfen der Menschen. Die Unsicherheiten nahmen zu, Tag für Tag.

Die Beinahe-Pleite der HRE und die Schlagzeilen über die bankrotten Geldhäuser in den USA bereiteten hierzulande immer mehr Menschen Kopfzerbrechen. In gefühlten »Nacht- und Nebelaktionen« plünderten viele Kunden ihre Bankkonten. Die Schlangen vor den Geldautomaten wurden länger, was im In- und Ausland zu beobachten war.

»Lieber das Geld zu Hause unters Kopfkissen legen als eingefroren bei der Bank, zumal ich nicht weiß, ob es diese morgen noch gibt«, dachten wohl viele zu dieser Zeit. Katerstimmung und Krise - Ungewissheit aller Orten. Schnellstmöglich brachten die Menschen ihr Hab und Gut von den Sparbüchern in Sicherheit. Das blieb der Bundesregierung selbstverständlich nicht verborgen. Ein »Bank Run« wurde ihrerseits befürchtet. Das bedeutet, Kunden ziehen scharenweise Geld ab und legen somit den Geldfluss der Banken untereinander lahm. Das wäre der wirtschaftliche Zusammenbruch gewesen. Einen »Bank Run« galt es also unter allen Umständen zu verhindern.

Mit versteinerten Gesichtern traten damals Anfang Oktober 2008 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister Peer Steinbrück vor die Presse. Ein Satz sollte nun Geschichte schreiben.

Angela Merkel: »Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.«

Zwei kleine Sätze mit großer Wirkung. Der befürchtete »Bank Run« blieb aus, die Lage beruhigte sich wieder. Dieser legendäre Satz von Angela Merkel und Peer Steinbrück konnte die Massen besänftigen und Schlimmeres verhindern.

Am 3. Juli 2015 trat das Einlagensicherungsgesetz in Kraft. Danach besteht seitdem für jeden Bankkunden ein gesetzlicher Anspruch auf Entschädigung im Falle einer Bankenpleite. Einlagen pro Kunde und pro Geldhaus sind bis zu einem Wert von 100.000 Euro geschützt.

Der Ernst rund um die Finanzkrise blieb bis heute ... und flammt gerade dieses Jahr (2023) wieder auf. Es gilt zu verhindern, dass aus vereinzelten Bankenkrisen auch im Jahr 2023 wieder eine neue Finanzkrise wird. Die Börsen weltweit reagierten im März äußerst sensibel auf jegliche Nachricht von einer maroden Bank und zwangen den DAX in die Knie. Doch bei Menschen und Märkten geht es immer wieder wellenförmig weiter. Auf Schatten folgt Licht, nach Regen kommt Sonne und irgendwie geht es immer weiter.

Es geht nicht nur um die wirtschaftliche Sicherheit, sondern vor allem um Psychologie und um die damit verbundene Beruhigung der Gemüter. Die staatlichen Eingriffe haben ihre Befürworter, vielmehr aber ihre Gegner in einer freien Marktwirtschaft. In immer wiederkehrenden Abschnitten landen solche Fälle dann auch vor Gericht. Zu viel Intervention des Staates wird dann juristisch geprüft.

Ob der Einzelne das nun befürworten mag oder nicht. Ohne so manchen Satz und so manches Handeln von Politik und Notenbanken sähe die Finanzwelt heute deutlich anders aus.

Die Stabilität unseres Euros

Krise, immer wieder Krise ... gibt es auch noch etwas Schöneres zu berichten?!

Wenn dir beim Lesen hier langsam die Puste ausgeht, hab ein bisschen Geduld. Ich verspreche dir, es wird besser. Die leichte Kost und das Lachen kommen. Aber durch dieses »Hartholz« der europäischen Wirtschaft musst du durch. Schließlich hältst du das Buch einer Börsenreporterin in der Hand. Ich gebe dir nur einen Einblick über das große Ganze, damit du die Zusammenhänge ein bisschen besser einordnen kannst.

Die globale Finanzkrise war für wirtschaftlich stabile Länder schon fast vergessen, da jagten neue Hiobsbotschaften über den Äther. Unsere Gemeinschaftswährung, der Euro, »wackelte«. Zumindest glaubten das rund um das Jahr 2010 manche. Es gab viele »Nonsens«-Schlagzeilen in großen Tageszeitungen. Wieder hatte manch einer Angst ums Geld. Allen voran diejenigen, die der guten, alten Deutschen Mark nachtrauerten. Es war Wasser auf die Mühlen der Nostalgiker.

Europa stand vor einer neuen wirtschaftlichen und politischen Herausforderung. Ich hatte damals eine gleichaltrige Bekannte, die mir offen sagte, sie glaube ganz fest daran, dass es den Euro bald nicht mehr geben würde. Aha, interessant, dachte ich. Ich finde es immer spannend, wenn branchenfremde Menschen, die einem ganz anderen Beruf nachgehen, der mit Wirtschaft so rein gar nichts zu tun hat, mir die wirtschaftlichen Zusammenhänge erklären wollen. So habe ich das auch damals empfunden. Aber gegen manches »Nachplappern« von Halbwissen ist eben kein Kraut gewachsen. Ich verließ mich bei der Einschätzung zur Zukunft des Euros eher auf andere Quellen. Das sind die Nachrichtenagenturen, Zeitungen und vor allem aber auch die Menschen, die tagtäglich mit den wirtschaftlichen Entwicklungen beschäftigt sind.

An dieser Stelle möchte ich allen Chef-Volkswirten jener Geldhäuser danken, die mir seit Jahren zusätzlich zu anderen Quellen das nötige Hintergrundwissen verschaffen. Danke für eure bereitwilligen Auskünfte, Newsletter und Einschätzungen zu wirtschaftlichen Zusammenhängen. Gerade das, was ihr mir ja »nie vor der Kamera sagen würdet«, aber immer »unter drei«, also vertraulich und als Hintergrundinformation, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist, weitergebt, hilft weiter.

Danke für das Annehmen von Telefongesprächen zu manchmal ungewöhnlichen Zeiten, für das schnelle Antworten auf EMails und den Witz und die Ironie, mit denen ihr manches komplexe Thema so herzerwärmend herunterbrechen und erklären könnt. Das macht vieles einfacher.

So war es auch die Aussage eines Volkswirtes, die mir rund um die Zeit, in der die Angst um den Euro um sich griff, im Gedächtnis blieb: »Wir haben keine Eurokrise. Wir haben eine Schuldenkrise in einzelnen europäischen Ländern. Das ist etwas völlig anderes.«

Stimmt, das ist etwas völlig anderes und es klingt vor allem auch weniger panisch. Denn Panik können die Aktienmärkte gar nicht vertragen. Im Volksmund bleibt aber häufig das Wort »Eurokrise« haften. Es bezeichnet einen Mix aus Staatsschuldenkrise, Bankenkrise und Wirtschaftskrise. Der Euro selbst blieb in der gesamten Zeit kurioserweise recht stabil.

Woran denkst du, wenn dir diese Zeit rund um die »Eurokrise« noch im Gedächtnis sein sollte? Vielleicht fällt dir Griechenland in diesem Zusammenhang ein. Das wunderschöne Land hatte erhebliche Probleme. Finanziell wurde es das Sorgenkind der europäischen Wirtschaft genannt. Darüber konnten auch die Sonne und das Meer nicht hinwegtäuschen. So weiß die Häuser, so blau die Fensterläden und so pink blühend die Bougainvilleas auch sein mögen, finanziell sah es für Griechenland schwarz aus. Das Land ächzte unter einem immensen Schuldenberg.

Europa ist im Laufe der Jahrzehnte zu einer europäischen Währungsunion zusammengewachsen. Eine Einheit mit allem Drum und Dran. Das bedeutet neben all den Vorteilen aber auch Nachteile für die wirtschaftlich schwächeren Länder der Eurozone. Diese hatten sich auch von der globalen Finanzkrise noch nicht wieder gänzlich erholt.

Bevor der Euro eingeführt wurde, hatten diese Länder noch die Möglichkeit, bei abflauender Wirtschaftslage ihre Landeswährung abzuwerten. Du kennst das vielleicht noch aus den Nachrichten, wenn die spanische Pesete, die italienische Lira oder eben die griechische Drachme abgewertet wurden. Das hieß, die eigene Währung verlor gegenüber Fremdwährungen an Wert. Das stärkte damals in den südlichen Ländern den Export und den Tourismus, schwächte aber den Import.

Nach der Einführung des Euro war es aber nicht mehr möglich, so zu handeln und Wirtschaftspolitik zu betreiben. Die eigenen Staatsschulden konnten jetzt nur noch mithilfe anderer, wirtschaftlich stabilerer Euroländer umgeschuldet werden. Es war wie bei den drei Musketieren: »Einer für alle, alle für einen.«

Das Problem war nur, dass nicht die Staatsschulden, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Verschuldung ausschlaggebend für die Finanzprobleme war. Also ein Systemfehler, wenn du so willst. Die Rufe nach grundlegenden Reformen in den finanziell schwachen Ländern, allen voran in Griechenland, wurden lauter. Und nicht nur diese Rufe.