4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

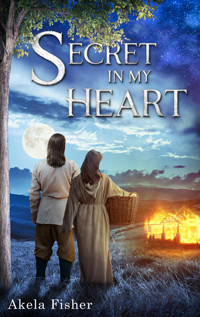

Von Vorurteilen und Selbstzweifeln gezeichnet, lebt Narai zusammen mit seiner Mutter in der kleinen Stadt Varmuntis, in der die beiden beinah wie Aussätzige behandelt werden. Als Narai erkennt, dass es für ihn an diesem Ort keine Zukunft gibt, bricht er zu einer langen und beschwerlichen Reise auf. Nach vielen Herausforderungen findet er Zuflucht in Rebas Wirtshaus und beschließt, bei ihr zu bleiben. Doch führt diese Entscheidung zu neuen, schwerwiegenden Konflikten. Werden die Menschen ihn an diesem Ort endlich akzeptieren, und findet er den Frieden, den er sich so sehr wünscht? Begleite Narai auf seiner bewegenden Reise in eine neue Zukunft – ein tiefgründiger Liebesroman, der von Akzeptanz, Selbstfindung und dem Mut erzählt, gegen das Urteil der Gesellschaft zu kämpfen. Klappentext: Der junge Schmied Narai sieht sich gezwungen, seine Heimat und die Frau, die er liebt, zu verlassen, als die Vorurteile der Menschen gegen ihn überhandnehmen. In der Stadt Deenistris findet er freundliche Aufnahme, doch die ständige Angst, auch hier nicht akzeptiert zu werden, bleibt sein treuer Begleiter. In seiner neuen Umgebung kämpft Narai darum, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Auf unkonventionellen Wegen stellt er sich sowohl körperlichen als auch seelischen Herausforderungen. Wird er den Mut aufbringen, seine inneren Konflikte zu überwinden und den Frieden zu finden, den er so verzweifelt sucht? Secret in my Heart ist ein fesselnder Roman über den Kampf um Selbstakzeptanz, die Suche nach Glück und die wandlungsfähige Kraft der Liebe in all ihren Facetten. Begleite Narai auf seiner bewegenden Reise, die auch homoerotische Momente umfasst, und erlebe, ob das Glück am Ende auf ihn wartet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Akela Fisher

Secret in my Heart

Impressum

Copyright © 2024 Akela Fisher

2. Auflage, Vorgängerausgabe 2021

Website: https://akelasbooks.de

Coverdesign von: "Dream Design - Cover and Art", https://coverandart.jimdofree.com/

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors.

Verantwortlich im Sinne des § 5 TMG:

Akela Fisher

c/o WirFinden.Es

Naß und Hellie GbR

Kirchgasse 19

65817 Eppstein

Für meine liebste Kritikerin.

Danke für dein konstruktives Feedback.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Content Notes

Über Akela

Akelas Romane

Akelas Gruselgeschichten

Kapitel 1

Hoch oben in den Bergen von Marvenira lag, umgeben von grünen Wiesen und Wäldern, eine kleine Stadt namens Varmuntis, in der ich geboren wurde und aufwuchs. Doch das Leben in dieser idyllischen Gegend, diesem scheinbar so friedlichen Ort, an dem ich alleine mit meiner Mutter lebte, war für mich nie leicht …

»Narai, komm runter, das Essen ist fertig«, rief Leora durch ihr Haus, um mit ihrem Sohn gemeinsam zu Abend zu essen. Die beiden wohnten alleine in einem kleinen Fachwerkhaus am Rande der Stadt und genossen dort kein besonders gutes Ansehen. So waren sie meist unter sich.

Narai kam die Treppe herunter und setzte sich zu seiner Mutter an den Tisch.

»Wie war die Arbeit heute?«, fragte sie ihren Sohn.

»Es war sehr anstrengend. Ich glaube, der Alte gibt mir absichtlich die schwierigsten Aufgaben, weil er mich nicht mag«, antwortete Narai bedrückt. Seine Mutter seufzte betrübt.

»Allerdings wirst du auf die Art auch besser als all die anderen, die ebenfalls das Schmiedehandwerk erlernen.« Sie versuchte ihren Sohn aufzumuntern.

»Mag sein. Aber wenn ich mit der Lehre fertig bin, wird mich niemand anstellen. Alle sehen mich nur argwöhnisch an, wenn sie dem Meister Aufträge erteilen«, entgegnete Narai traurig.

»Lass dich davon nicht unterkriegen. Du wirst deinen Weg finden und alles wird gut. Jetzt iss. Du brauchst viel Kraft, um der beste Schmied der Gegend zu werden.«

18 Jahre war es her, dass ein junger, attraktiver Mann nach Varmuntis gekommen war, um nach Arbeit zu fragen. Leora, beinahe selbst noch ein Kind, hatte sich sofort in ihn verliebt. Doch als die Wintermonate vorbei waren, verschwand der Mann und keiner sah ihn je wieder. Das einzige, was der jungen Frau von ihrer großen Liebe blieb, war ihr Sohn. Selbstverständlich liebte sie Narai bedingungslos, doch eine unverheiratete Frau mit einem Kind war in diesem Städtchen nicht gern gesehen und das machte das Leben für beide schwierig.

Nach dem Abendessen ging Narai direkt zu Bett. Der Tag war lang und anstrengend für ihn gewesen, er war müde und erschöpft. Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, schlief er ein.

Mit den ersten Sonnenstrahlen des nächsten Morgens machte Narai sich auf den Weg in die Schmiede. Von weitem sah er ein junges Mädchen aus ihrer Haustür treten. Erfreut sie zu sehen blieb er stehen und beobachtete sie einen kurzen Augenblick.

Ihr haselnussbraunes, lockiges Haar reichte bis zu ihrer schmalen Taille. Sie trug ein aufwendig genähtes, bodenlanges Kleid in hellem blau, was perfekt zu ihrer weißen Haut passte. Völlig hingerissen von ihrer zierlichen Gestalt und ihren eleganten Bewegungen bemerkte er erst gar nicht, dass ihr Vater, der Bürgermeister der Stadt, nun hinter ihr aus der Tür getreten war.

Als er das mürrische Gesicht des alten Mannes sah, setzte er seinen Weg zur Schmiede schnellen Schrittes fort. So sah er nicht mehr, wie sie ihm zulächelte, als sie in die Kutsche stieg.

Lange schon war er in die Tochter des Bürgermeisters verliebt, die auf den wunderschönen Namen Anca hörte. Auch die junge Frau hatte Interesse an ihm, doch war es für beide wegen Narais familiären Hintergrundes unmöglich, jemals zusammenzufinden.

Ancas Mutter starb bei ihrer Geburt und ihr Vater hatte sich geschworen, sein einziges Kind vor allen Gefahren zu beschützen. Niemals würde er sie in die Hände eines Bastards geben.

Ancas Vater verließ des Öfteren aus geschäftlichen Gründen die Stadt und diese Gelegenheit nutzten die beiden, um sich heimlich zu treffen. Sie verbrachten dann ein paar schöne Stunden miteinander, in denen sie für einen Moment die Welt um sich herum völlig vergessen konnten. Doch immer häufiger schlichen sich Zweifel in Narais Gedanken. Keine Zweifel an seinen Gefühlen zu Anca und auch nicht an ihren Gefühlen ihm gegenüber.

Vielmehr fragte er sich, ob sie es sich nicht noch schwerer machten, indem sie Zeit miteinander verbrachten, obwohl es doch niemals Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft geben würde.

Sie hatten sich mitten in der Nacht heimlich im Wald getroffen. Versteckt im Dickicht lagen sie eng aneinander gekuschelt und genossen die friedliche Stille.

»Was hast du?«, fragte Anca, als sie hörte, wie Narai leise seufzte. Als hätte sie ihn bei etwas ertappt, sah er sie überrascht an.

»Es ist alles in Ordnung«, log er und gab ihr einen sanften Kuss aufs Haar.

»Du weißt ganz genau, dass du mir nichts vormachen kannst. Ich sehe an deinen Augen, dass etwas nicht stimmt.« Sie stützte sich auf ihre Ellenbogen und sah Narai durchdringend an.

»Du weißt, dass das hier nicht von Dauer sein kann«, begann er zu erklären, doch sie unterbrach ihn.

»Und warum eigentlich nicht? Ich muss doch entscheiden, mit wem ich mein Leben teilen möchte«, sagte sie aufgebracht.

»Anca, du weißt, dass dein Vater entscheiden wird, wen du einmal heiratest und das werde sicher nicht ich sein«, antwortete Narai und zog sie wieder in seine Arme, doch Anca riss sich los und sprang auf.

»Dann laufen wir eben zusammen weg«, sagte sie voller Tatendrang.

»Wie stellst du dir das vor?«, begann Narai und setzte sich auf. »Wie sollten wir denn alleine über die Runden kommen?« Er sah sie fragend an.

»Du bist doch Schmied, du wirst woanders Arbeit finden und dann können wir heiraten und ein ganz normales Leben führen.«

»Und du glaubst nicht, dass dein Vater dich suchen lassen würde? Und die Konsequenzen für meine Mutter, wenn er bemerkt, dass nicht nur du, sondern auch ich verschwunden bin?«

»Dann nehmen wir deine Mutter eben mit.«

»Anca, hör auf. Du weißt, dass das nicht geht«, entgegnete Narai gequält. Auch er hatte diesen Wunsch und diese Ideen, die Anca nun aussprach, schon oft gehabt, doch er wusste, dass es nicht möglich war.

»Wovor hast du solche Angst, Narai?«, fragte sie nun wieder ruhiger und kniete sich vor ihn. Sie griff nach seinen Händen und sah ihm tief in die Augen. »Du liebst mich doch. Und ich liebe dich«, fuhr sie fort.

»Manchmal reicht Liebe allein leider nicht, Anca«, erwiderte er ernst. Anca sank traurig zusammen, sah zu Boden und schwieg eine Weile.

»Das ist nicht fair«, flüsterte sie dann.

»Nein. Das ist es nicht. Aber wir können es nicht ändern.« Narai strich ihr sanft über die Wange und lächelte sie traurig an.

Schweigend traten sie den Heimweg an. Am Waldrand, unmittelbar hinter dem Haus des Bürgermeisters, blieben sie stehen. Anca warf einen wehmütigen Blick auf das große Gebäude, dann wandte sie sich wieder an Narai.

»Mein Vater verlässt morgen früh die Stadt. Wichtige Geschäfte, sagt er«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Wir könnten uns treffen«, fügte sie noch hinzu und sah Narai hoffnungsvoll in die Augen. Er lächelte sanft, strich eine lockige Strähne ihres weichen Haars aus ihrem Gesicht und gab ihr einen zarten Kuss auf die Wange.

»Bis morgen, mein Engel«, sagte er leise und verschwand wieder im Wald.

Überglücklich und mit einem strahlenden Lächeln schlich Anca sich ins Haus und ging sofort zu Bett. Doch schlafen konnte sie nicht. Die Vorfreude auf den nächsten Tag hielt sie noch lange wach.

Am anderen Ende des kleinen Städtchens schlich Narai sich in das Haus seiner Mutter und auch er wurde von seinen Glücksgefühlen wachgehalten. Doch als diese verebbten, machte sich erneut eine ihm sehr bekannte Melancholie breit. Der Tag würde kommen, an dem Anca einen anderen Mann heiraten musste, das wusste er und dieses Wissen brach ihm schon jetzt das Herz.

Kurz nach Sonnenuntergang des darauffolgenden Tages schlich Narai sich von hinten an das Haus des Bürgermeisters heran, wo Anca schon sehnsüchtig auf ihn wartete.

Kaum, dass die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, zog sie Narai in ihre Arme und drückte ihn fest an sich. Kurz zögerte er und überlegte, ob er diese Umarmung erwidern sollte, doch da niemand außer ihnen im Haus war, legte er sanft seine Arme um ihre Taille.

Eine Weile standen sie Arm in Arm auf dem Flur und genossen die Nähe des anderen. Bis Anca sich aus der Umarmung löste, Narai an der Hand nahm und ihn mit sich die Treppe nach oben zog. Sie ging in ihr Gemach und setzte sich auf ihr Bett. Narai jedoch blieb im Türrahmen stehen.

»Komm«, sagte sie und klopfte mit der flachen Hand auf das Laken.

»Du weißt, dass wir das nicht dürfen«, sagte Narai nervös. Er fühlte sich unwohl. Zum ersten Mal stand er in Ancas Schlafgemach, sie hatten das ganze Haus für sich allein. Eine bessere Gelegenheit würde es sicher nie geben, um sich so nah zu sein, wie sie es sich immer gewünscht hatten. Doch wusste Narai, dass es nicht richtig war und so konnte er sich nicht überwinden, sich zu ihr zu setzen.

»Nun trau dich doch. Oder muss ich dich ins Bett zerren?«, fragte sie belustigt.

»Anca, tu mir das nicht an«, sagte Narai gequält und sah zu ihr rüber.

»Wir haben doch schon so oft nebeneinander gelegen. Arm in Arm… Haben uns geküsst«, sagte sie sanft.

»Das war draußen im Wald. Da konnte uns keiner finden«, entgegnete Narai.

»Wir sind auch hier ganz allein«, sagte sie bestimmt.

»Anca …«

»Nun komm schon«, sagte sie, stand auf und ging auf Narai zu. Sie griff nach seinen Händen und zog ihn ein Stück in ihr Gemach hinein.

»Ich habe es geahnt«, hörten sie eine tiefe, bedrohliche Stimme. Beide erstarrten vor Schreck, als Ancas Vater den Raum betrat.

»Vater!«, sagte Anca schockiert. »Ich dachte, du wärst geschäftlich …«

»Das solltest du auch denken«, sagte er hart.

»Du hast mich angelogen?«, fragte sie irritiert. Ihr Vater packte Narai grob am Arm und zog ihn von seiner Tochter weg.

»Ich warne dich, Bastard, wenn du meine Tochter …«

»Es ist nichts passiert, Vater«, rief Anca panisch.

Ancas Vater holte mit der flachen Hand aus. Ein lautes Klatschen war zu hören und Narai ging zu Boden.

»Raus aus meinem Haus. Und lass dich hier nie wieder blicken«, brüllte er bedrohlich.

Narai richtete sich auf. Noch etwas benommen von diesem heftigen Schlag hob er den Kopf und sah in Ancas verzweifeltes Gesicht. Tränen liefen ihre Wangen hinab und tropften auf den Boden.

Ihr Vater hielt sie fest und sah wartend auf Narai herab.

Dieser erhob sich langsam und machte einen Schritt auf den bedrohlich wirkenden Mann zu.

»Wenn Sie…«, begann er, doch sein Blick fiel wieder auf Anca, die panisch den Kopf schüttelte, um ihm zu verstehen zu geben, dass er gehen sollte, bevor alles noch schlimmer werden würde. Zögernd wandte er sich ab, stolperte die Treppe hinunter und eilte zur Tür hinaus.

Als er sich einige Schritte vom Haus entfernt hatte, blieb er stehen.

»Wie lange hintergehst du mich schon?«, hörte er den Bürgermeister seine Tochter aus dem Inneren des Hauses anschreien. Einen Moment zögerte er, machte sich dann aber doch auf den Heimweg.

Lange lag er wach in seinem Bett, dieses Mal jedoch aus anderen Gründen. Er machte sich Sorgen. Große Sorgen, dass Ancas Vater ihr irgendetwas antun würde. Und es trieb ihn in den Wahnsinn, dass er ihr nicht helfen konnte.

Lautes Klopfen an der Haustür riss ihn aus dem Schlaf. Müde öffnete er die Augen und sah zum Fenster. Es war tiefste Nacht. Er hörte, wie seine Mutter zur Tür ging und öffnete.

»Halte gefälligst deinen Bastard von meiner Tochter fern, du Hure«, hörte er die dröhnende Stimme des Bürgermeisters.

Narai sprang auf und eilte die Treppe hinunter. Als seine Mutter ihn hörte, stoppte sie ihn, indem sie warnend eine Hand hob. Regungslos blieb er stehen und sah zu seiner Mutter, die mit dem Rücken zu ihm stand. Sie wirkte klein und zerbrechlich neben dem großen breitschultrigen Mann und gerne hätte er sich schützend vor sie gestellt.

»Sie werden in meinem Haus nicht so mit mir sprechen und auch nicht mit oder über meinen Sohn. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden.« Mit diesen Worten schlug sie dem Bürgermeister die Tür vor der Nase zu.

Doch der ließ sich das nicht bieten und hämmerte mit seiner Faust dagegen.

Leora riss die Tür, hinter der sie noch immer stand, auf und gab dem Bürgermeister keine Möglichkeit für einen weiteren Zornesausbruch.

»Sie beheben das Problem nicht, indem Sie meine Tür einschlagen. Und nun wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich in Ruhe mit meinem Sohn darüber reden lassen würden«, sagte sie mit Nachdruck.

»Reden? Dem Bastard fehlt eine ordentliche Tracht Prügel«, entgegnete der Bürgermeister aufbrausend.

»Darüber entscheide alleine ich. Guten Tag wünsche ich.« Sie schloss erneut die Tür.

Mit finsterer Miene drehte sie sich langsam zu ihrem Sohn um. »Hast du mir etwas zu sagen?«, fragte sie erbost.

»Ja. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber es ist nichts weiter passiert. Das schwöre ich«, sagte Narai eingeschüchtert.

»Setz dich hin!« Seine Mutter deutete auf einen der Küchenstühle. Ohne zu zögern setzte Narai sich und starrte schuldbewusst auf die Tischplatte.

»Die Tochter des Bürgermeisters?«, fragte Leora scharf. Narai nickte leicht. »Was hast du dir dabei gedacht?«

»Ich weiß, dass es falsch war«, sagte er kleinlaut.

»Warum hast du es dann gemacht?«

»Ich liebe sie«, antwortete er und sah auf. Tränen standen in seinen Augen. Seiner Mutter brach es fast das Herz, ihren Sohn so zu sehen und sämtliche Wut verschwand. Sie erinnerte sich daran, wie es ihr ging, als Narais Vater sie verlassen hatte. Mitleid und Sorge breiteten sich in ihr aus und so setzte sie sich zu ihrem Sohn und zog ihn in ihre Arme.

»Ich weiß, wie du dich fühlst und auch wenn du das jetzt nicht hören willst, dieser Schmerz wird irgendwann vorübergehen«, sagte sie ruhig und drückte Narai fest an sich.

»Ich wüsste gerne, wie es ihr jetzt geht«, flüsterte er.

»Es wird ihr genauso gehen wie dir.«

»Ich hoffe nur, ihr Vater …«

»Du brauchst dir keine Sorgen um Anca zu machen. Ihr Vater mag auf dich bedrohlich und herzlos wirken, aber das ist nur so, weil er seine Tochter über alles liebt und sie beschützen will.« Leora machte eine kurze Pause. »Und natürlich möchte er sie mit einem Mann ihres Standes verheiraten«, ergänzte sie.

»Das ist so ungerecht«, schluchzte Narai.

»Ja. Ich weiß.«

Eine Weile lagen sie sich schweigend in den Armen, bis Narai sich aufrichtete und sich mit dem Handrücken über die Augen wischte.

»Mach in Zukunft bitte einen Bogen um den Bürgermeister und auch wenn es dir schwer fällt, triff dich nicht mehr mit Anca«, sagte Leora ruhig und sah ihren Sohn mitfühlend an. Narai nickte traurig. »Und nun versuch noch etwas zu schlafen«, ergänzte sie und strich ihrem Sohn übers Haar. Narai ging langsam zurück in seine Kammer, doch schlafen konnte er nicht mehr. Er lag wach auf seinem Bett und starrte aus dem Fenster, bis langsam die Sonne aufging.

Leora betrat Narais Kammer, um ihn zu wecken, blieb jedoch im Türrahmen stehen, als sie sah, dass er gar nicht schlief.

»Hast du die ganze Nacht wachgelegen?«, fragte sie besorgt. Narai nickte. Seufzend schüttelte Leora den Kopf. »Jetzt zieh dich erst mal richtig an und komm runter. Ich mache schon mal das Frühstück.«

Narai stand auf und ging zum Fenster. Allerdings verschwendete er keinen Gedanken daran, sich anzuziehen. Abwesend starrte er nach draußen ins Nichts. Es war ihm immer klar, dass es für Anca und ihn keine gemeinsame Zukunft gab, doch die jetzige Situation hatte etwas Endgültiges und das machte ihn traurig. So stand er einfach nur da und vergaß alles um sich herum.

Als er die Stimme seiner Mutter hörte, die ihn aus seinen Gedanken riss, zog er sich hastig etwas über und eilte die Treppe hinunter.

»Was hast du denn so lange da oben gemacht?«, fragte sie.

»Wieso?«, hakte Narai überrascht nach.

»Nun, vernünftig angezogen hast du dich offensichtlich nicht«, sagte sie und deutete auf sein schräg zugeknöpftes Hemd, das halb aus der Hose hing.

»Ich war abgelenkt«, antwortete er und knöpfte sein Hemd wieder auf.

»Offensichtlich«, sagte seine Mutter und stellte ihm sein Frühstück auf den Tisch. »Jetzt beeil dich aber, sonst kommst du zu spät zur Arbeit.«

Narai nickte.

»Und konzentrier dich bitte. Ich weiß, es ist schwer, aber lass dich nicht von deinen Gefühlen ablenken.« Sie lächelte ihren Sohn liebevoll an und strich ihm sanft über das seidig glatte, schwarze Haar. »Du siehst deinem Vater so ähnlich«, sagte sie erinnerungsschwer und setzte sich mit an den Tisch.

»Ja, leider«, entgegnete Narai.

»Sag nicht leider. Dein Vater war sehr gutaussehend und du bist es ebenso.« Sie versuchte ihren Sohn aufzumuntern.

»Aber man erkennt sofort, dass mein Vater nicht aus der Gegend stammte und ich demnach auch nicht hierher gehöre.«

»Doch, du gehörst hierher. Du bist hier geboren. Hier in diesem Haus.« Leora erinnerte sich an die Geburt und Freudentränen liefen ihr über die Wangen. »Es war der schönste Tag meines Lebens«, ergänzte sie lächelnd. Auch auf Narais Lippen schlich sich für einen kurzen Moment ein Lächeln, er wurde aber schnell wieder ernst.

»Es fühlt sich aber nicht wie zu Hause an und ich unterscheide mich sehr von den anderen Menschen hier.«

»Ja, das tust du und das tat dein Vater auch. Auch ihn haben sie argwöhnisch angesehen, aber er stand über den Dingen und das wirst du eines Tages auch. Du musst nur deinen Platz im Leben finden.«

Narai schwieg. Er dachte nach aber ihm fehlten die Worte.

»Du wirst den richtigen Weg gehen. Das weiß ich«, sagte sie überzeugt und erhob sich, um den Abwasch zu machen.

Narai beendete sein Frühstück und machte sich dann ohne ein weiteres Wort auf den Weg zur Schmiede.

Die Zeit verstrich, ohne dass Narai sich mit Anca getroffen hatte.

Trafen sie zufällig aufeinander, warfen sie sich flüchtige Blicke voller Sehnsucht zu und gingen dann ohne ein Wort wieder ihrer eigenen Wege.

Dass Narai die bisherige Ablenkung durch diese schöne, junge Frau fehlte, machte sich auch beruflich bemerkbar. Er hatte deutlich mehr Zeit, sich um seine Lehre zu kümmern und so ernannte der Meister ihn schon bald zum Gesellen. Dies führte jedoch auch zu einem unangenehmen Gespräch mit dem alten Schmied. »Narai, lass uns mal darüber reden, wie es nun weitergehen soll«, sagte der und setzte sich mit dem jungen Gesellen zusammen. »Du machst deine Arbeit wirklich sehr gut. Kaum einer meiner anderen Lehrlinge kann mit dir mithalten.«

»Du willst mich nicht länger beschäftigen«, unterbrach Narai ihn.

Der Meister atmete hörbar aus. »Es tut mir leid, Narai«, sagte er bedrückt und ließ ihn allein.

Nachdenklich starrte Narai einen Moment ins Leere. Dann machte er sich missmutig auf den Heimweg.

Als am Abend seine Mutter nach Hause kam, war bereits die ganze Hausarbeit erledigt. Überrascht blickte sie auf das saubere Geschirr und roch an der leckeren Suppe, die über der Herdstelle köchelte. Auf der Suche nach ihrem Sohn ging sie die Treppe nach oben und fand ihn mit einem Lappen in der Hand in ihrer Schlafkammer vor. »Was machst du denn hier?«, fragte sie verwundert.»Staub wischen«, entgegnete Narai gelangweilt.»Das sehe ich, aber warum bist du nicht in der Schmiede?«, hakte sie nach.

»Meine Dienste werden dort nicht mehr benötigt«, antwortete er schulterzuckend.

»Was ist passiert?«, fragte sie besorgt, nahm ihrem Sohn den Lappen aus der Hand und setzte sich mit ihm auf ihr Bett.

»Der Meister hat meine Lehre für erfolgreich beendet erklärt und gesagt, dass er mich als Gesellen in seiner Schmiede nicht gebrauchen kann.«

»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll«, begann Leora. Die Aussage ihres Sohnes weckte in ihr zu viele verschiedene Gefühle. »Es freut mich sehr und ich bin stolz, dass er dich zum Gesellen ernannt hat, aber wieso will er dich nicht weiter beschäftigen?«

»Ich denke, der Bürgermeister ist dafür verantwortlich«, antwortete Narai zornig.

Seine Mutter atmete tief durch. »Ich fürchte, damit könntest du recht haben«, sagte sie und seufzte. »Noch mal mit ihm darüber reden würde daher sicher zu nichts führen«, ergänzte sie ihren Satz. Sie nahm ihren Sohn in den Arm und drückte ihn fest an sich. »Es wird sich etwas Neues ergeben. Wir dürfen nur die Hoffnung nicht aufgeben«, sagte sie nach einem Moment der Stille und Narai nickte.

»Aber wenn dir bis dahin mal langweilig werden sollte, könntest du die Zeit vielleicht nutzen, um das Dach zu reparieren. An einigen Stellen zieht es schon wieder sehr und bei Regen tropft es in meine Schlafkammer«, schlug Leora ihrem Sohn vor.

»Schon wieder? Warum hast du mir das nicht schon längst gesagt?«, hakte er nach.

»Du hattest doch so viel zu tun und so schlimm ist es nicht«, antwortete sie beschwichtigend.

»Ich mache das gleich morgen«, entgegnete Narai seufzend.

Die nächsten Tage verbrachte er viel Zeit im Haus mit den alltäglich anfallenden Arbeiten.

»Ich muss gestehen, es gefällt mir sehr, dass der Abwasch bereits erledigt ist, wenn ich von der Feldarbeit nach Hause komme«, sagte Leora eines Abends lachend und gab ihrem Sohn einen Kuss auf die Stirn. »Was hast du heute Schönes gemacht?«, fragte sie Narai, doch der zuckte nur mit den Schultern.

»Den Abwasch und die Wäsche«, sagte er und dachte kurz nach. »Staub gewischt habe ich«, ergänzte er dann und sah seiner Mutter traurig in die Augen. Sie lächelte sanft und seufzte.

»Dann werde ich uns jetzt etwas zu essen machen«, sagte sie und machte sich auch gleich an die Arbeit.

»Lass mich dir helfen«, sagte Narai, doch sie bremste ihn aus.

»Nein, ruh dich aus. Du hast mir heute schon sehr geholfen.« Er nickte und ging nach oben in seine Kammer.

Lustlos ließ er sich auf sein Bett fallen und starrte an die Decke. »Was hat mir all der Fleiß gebracht?«, fragte er sich selbst und drehte sich auf die Seite. »Gar nichts«, gab er sich als Antwort und schloss die Augen.

»Narai!«, hörte er seine Mutter nach einer Weile rufen und erhob sich langsam von seinem Bett. Nur einen kurzen Moment später kam er die Treppe hinunter.

»Das Essen ist im Ofen. Zeit für ein gemütliches Gespräch von Mutter zu Sohn«, sagte sie mit einem ehrlichen Lächeln und warf ihre Schürze auf die Arbeitsplatte. »Komm, setzen wir uns«, ergänzte sie mit ruhiger Stimme.

»Was ist denn los?«, fragte Narai beunruhigt, während er einen Stuhl vorzog.

»Ich bin unheimlich stolz auf dich. Ich habe dir das bisher nicht oft genug gesagt, ich weiß. Es ist jetzt also wirklich an der Zeit dafür.«

»Mutter, ich …«, wollte Narai sie unterbrechen, doch sie hob eine Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen.

»Ich bin stolz auf deine abgeschlossene Lehre, aber vor allem bin ich stolz auf den wundervollen Mann, der aus dir geworden ist«, ergänzte sie lächelnd und machte eine kurze Pause. »Doch jetzt ist es für dich an der Zeit weiterzuziehen«, fügte sie mit ernster Miene an.

»Wie meinst du das?«, hakte Narai verwirrt nach.

»Du bist erwachsen und musst jetzt dein eigenes Leben führen. Deinen eigenen Weg gehen und der führt dich von hier fort«, sagte sie mit traurigem Unterton.

»Du schickst mich weg?«, fragte Narai entsetzt. »W-w-ieso?«

»Du bist jetzt Schmied und hier wirst du keine Arbeit finden und keine Frau. Deine Zukunft liegt in einer anderen Stadt«, erklärte sie liebevoll, aber bestimmt.

»Aber was wird dann aus dir? Ich kann dich doch nicht alleine lassen.« Narai verstand nicht, wie seine Mutter nur auf eine solche Idee gekommen war. Sein Zuhause war doch bei ihr, in dieser kleinen Stadt, in diesem winzigen Haus, in dem sie ihn so liebevoll aufgezogen hatte.

»Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen, ich werde zurechtkommen«, sagte sie ruhig.

»Warum kommst du nicht mit mir? Lass uns zusammen von hier fortgehen.«

»Narai, mein Platz ist hier«, sagte sie ernst.

»Aber was hält dich denn hier, wenn ich weg bin?«, fragte er aufgebracht.

»Narai, ich werde hierbleiben. Deine Möglichkeiten sind unbegrenzt, wenn du ohne mich gehst.«

Narai stand von seinem Stuhl auf und lief nervös durch den Raum.

»Ich weiß, dass das für dich jetzt noch unvorstellbar scheint, aber früher oder später wirst du erkennen, dass es der einzig richtige Weg ist.«

Narai ging auf seine Mutter zu, kniete sich vor sie und griff nach ihren Händen.

»Ich kann dich hier nicht alleine lassen«, sagte er leise. Tränen standen ihm in den Augen.

»Doch, du kannst«, entgegnete sie mit Nachdruck. Narai legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Sanft strich sie ihm übers Haar. »Du weißt, wie sehr ich dich liebe und dass ich immer nur das Beste für dich wollte«, sagte Leora leise. »Und du bist hier auch immer willkommen, doch deine Zukunft liegt außerhalb unserer Stadtmauern.«

Narai nickte und schluchzte leise.

Es war mitten in der Nacht, als Narai sich von hinten an das Haus des Bürgermeisters schlich, um Anca ein letztes Mal zu sehen. Ein letztes Mal, bevor er dieser Stadt für immer den Rücken kehren sollte. Er wollte nicht gehen, ohne sich von ihr zu verabschieden und es war ihm egal, ob es klug war, sich mit ihr zu treffen oder nicht.

Er stand unter ihrem Fenster und warf mit Tannenzapfen gegen die Scheibe.

Anca hatte einen leichten Schlaf, daher wachte sie durch das Geräusch sofort auf. Neugierig verließ sie ihr Bett, ging zum Fenster und blickte nach draußen. Sie sah Narai in ihrem Garten stehen und ein strahlendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus.

Schnell zog sie sich etwas über und schlich aus dem Haus.

Narai streckte ihr seine Hand entgegen, die sie nur allzu gerne ergriff. Mit einem letzten Blick über die Schulter, ob ihr Verschwinden auch keiner bemerkt hatte, liefen die beiden schnellen Schrittes in den Wald.

Auf einer ihnen sehr bekannten kleinen Lichtung machten sie halt und ließen sich in das weiche, grüne Gras fallen. Narai zog Anca in seine Arme und zärtlich trafen ihre Lippen aufeinander.

»Ich bin so froh, wieder bei dir zu sein«, sagte sie lächelnd, als sie den Kuss lösten. Sanft strich er über ihre Wange und lächelte sie verliebt an.

»Du hast mir gefehlt«, sagte er leise und küsste sie erneut auf ihre vollen, rosigen Lippen. Genießend schlossen beide ihre Augen und vergaßen für einen Moment alles um sich herum.

»Du mir auch«, hauchte Anca und schlug verführerisch die Augen auf. Narai strich sanft über den Stoff ihres Kleides. Langsam glitt seine Hand über ihre Hüfte und ihren Oberschenkel. Mit liebevollem Blick sah sie ihm tief in die dunkelbraunen Augen, als sie seine Hand unter ihren Rock schob.

»Bist du dir sicher, dass du das willst?«, fragte Narai besorgt, doch Anca nickte.

»Ich liebe dich. Und ich habe so lange hierauf gewartet«, sagte sie sanft und zog Narai mit einer Hand in dessen Nacken in einen leidenschaftlichen Kuss. Mit ihrer Zungenspitze tippte sie leicht gegen Narais Lippen. Ohne zu zögern öffnete er diese ein Stück und sie begannen ein liebevolles Zungenspiel. Anca strich ihm sanft durch die Haare und zog ihn enger an sich heran. Langsam, ohne den Kuss zu lösen, drehte er sie auf den Rücken und lag nun zwischen ihren Beinen. Seine Hand strich noch immer zärtlich über die weiche, nackte Haut ihres Oberschenkels, während er sich mit der anderen im grünen Gras abstützte. Vorsichtig ließ Anca eine Hand an Narais Oberkörper hinabgleiten und strich sanft über die stetig wachsende Erregung, die durch den Stoff seiner Hose deutlich zu spüren war. Erfreut darüber, dass sie bei ihrem Geliebten eine solche Reaktion auslösen konnte, biss sie sich lächelnd auf die Unterlippe.

»Du bist wunderschön«, hauchte Narai ihr ins Ohr und küsste sanft ihren Hals. Er öffnete einige Haken und Ösen und schob den Kragen ihres Kleides ein Stück zur Seite. Sein Blick fiel auf ihre kleinen, festen Brüste. Zärtlich strich er über die weiße, weiche Haut, die rosigen Knospen und entlockte Anca so ein wohliges Seufzen, das ihren leicht geöffneten Lippen entwich. Sie schloss, die liebevollen Berührungen genießend, ihre Augen.

Narai beugte sich zu ihr hinunter und verwöhnte ihre Brüste mit seiner Zunge und seinen Lippen. Ihr zierlicher Körper bebte vor Erregung, als sie ihre Arme um Narai schlang und ihn ganz dicht an sich heranzog.

»Dein Vater wird mich umbringen, wenn er das erfährt«, sagte Narai, als sie nach ihrer vertrauten Zweisamkeit wieder auf dem Heimweg waren.

»Er wird es nicht erfahren«, versicherte Anca ihm.

Sie verabschiedeten sich, ganz wie in alten Zeiten, am Waldrand hinter dem Haus des Bürgermeisters.

»Dieser Abend war unglaublich schön«, sagte Anca freudestrahlend. »Auch wenn alle sagen würden, dass es falsch war, was wir getan haben. Für mich ist es das einzig Richtige in meinem bisherigen Leben«, fügte Anca leise hinzu. Sie fühlte sich beflügelt von diesem Erlebnis mit Narai, doch gleichzeitig war sie traurig, dass sich ihre Wege nun wieder trennen würden.

Sanft strich er ihr über die Wange und gab ihr einen letzten Kuss auf die warmen, rosigen Lippen.

»Ich liebe dich. Vergiss das nie«, sagte er und verschwand im Wald.

Nicht ein Wort darüber, dass er die Stadt verlassen würde, hatte er ihr gesagt. Er wollte sie nicht im Streit verlassen, sie ewig in bestmöglicher Erinnerung behalten und ihr die Trauer über den Abschied ersparen. Er wollte das letzte Beisammensein mit ihr genießen und, dass sie es ebenso genießen konnte.

»Hast du dich von Anca verabschiedet?«, fragte seine Mutter, als sie ihn dabei ertappte, wie er die Treppe hochschlich. Erschrocken blieb Narai stehen und drehte sich zu ihr um.

»Es tut mir leid. Ich weiß, ich hatte dir versprochen, sie nicht mehr zu treffen …«

»Ist schon gut«, unterbrach seine Mutter ihn. »Sich verabschieden muss erlaubt sein, wenn man sich liebt«, sagte sie lächelnd. »Nun aber ab ins Bett, es liegt ein langer Tag vor dir«, ergänzte sie und ging ebenfalls zu Bett.

Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, stand Narai bereits mit seiner gepackten Tasche vor der Haustür und verabschiedete sich schweren Herzens von seiner Mutter.

»Ich liebe dich, mein Sohn und das werde ich immer, doch wohin du auch gehst, sage niemandem, woher du kommst und von wem du stammst«, sagte sie ermahnend.

»Du willst, dass ich dich verleugne?«, fragte Narai entsetzt.

»Ich will, dass du glücklich wirst und ich will nicht, dass du darauf reduziert wirst, wer dein Vater war. Du bist so viel mehr als das«, antwortete sie ihm. »Es ist besser, wenn keiner weiß, woher du kommst oder wer du bist«, fügte sie an und sah ihrem Sohn tief in die Augen. Sie wollte ihm ein Gefühl von Sicherheit mit auf den Weg geben und so ließ sie keine Gefühlsregungen zu. Narai hingegen kämpfte mit den Tränen. Nie war er ohne seine Mutter gewesen, nie hatte er seine Heimatstadt verlassen und nun sollte er ohne diese ihm bekannten Dinge alleine zurechtkommen. Angst überkam ihn, doch seine Mutter glaubte fest an ihn und das machte ihm Mut. Ohne zurückzublicken verließ er das Grundstück und die Stadt, in der er aufgewachsen war.

Leora sah ihm lange nach. So stark sie bis eben noch war, der Anblick ihres fortgehenden Sohnes trieb nun auch ihr Tränen in die Augen. Sie wusste, dass harte Zeiten vor ihr und auch vor Narai lagen.

Einsam, still und leer würde es in ihrem Haus werden. Dennoch wusste sie, dass sie das Richtige getan hatte. Und vielleicht würde das Schicksal sie eines Tages wieder zusammenführen.

Kapitel 2

Narai stand auf einem kleinen Hügel am Rande eines in vollem Korn stehenden Feldes.

Varmuntis war am Horizont kaum noch zu erkennen, soweit hatte er sich mittlerweile von seiner Heimatstadt entfernt. Er atmete tief durch. Mit einem letzten Blick auf seine alte Heimat wandte er ihr endgültig den Rücken zu und setzte seinen Weg fort.

Als die Sonne unterging, erreichte er einen Wald und kletterte auf einen hohen Baum, um sich dort schlafen zu legen. Er beobachtete, wie die Sonne am Horizont verschwand und es langsam dunkel wurde.

Doch anstatt zu schlafen fiel sein Blick in den sternenklaren Himmel und er dachte an Anca. Ob er sie jemals wiedersehen würde? Und wie es ihr jetzt wohl erging? Vielleicht hatte sie noch nicht mal bemerkt, dass er die Stadt verlassen hatte.

Nach scheinbar ewigem Grübeln überkam ihn aber doch die Müdigkeit und so schlief er durch, bis die ersten Sonnenstrahlen des nächsten Tages auf sein Gesicht fielen.

Langsam öffnete er die Augen und atmete tief die kühle Waldluft ein. Er kletterte vom Baum hinunter, zog seine Schuhe aus und lief barfuß durch das vom Morgentau nasse Gras. Schon immer hatte er die idyllische Stille der Natur genossen. Es wirkte so friedlich, so beruhigend.

Er öffnete seine Tasche, holte etwas von dem Essen heraus, das seine Mutter ihm eingepackt hatte und setzte kauend seinen Weg fort.

Am späten Nachmittag trat er zögerlich durch das Tor einer ihm unbekannten Stadt. Sie war ebenso klein wie die, aus der er stammte und doch war alles so anders. Fremde Straßen, fremde Menschen, die ihn, der für sie fremd war, im Vorbeigehen genau musterten.

Einen Augenblick blieb er stehen und sah sich um. Er musste die Schmiede finden und nach Arbeit fragen, doch jetzt, wo er an seinem Zielort angekommen war, fehlte ihm der Mut.

Ein letztes Mal atmete er tief durch und begann dann die Gassen nach der Schmiede abzusuchen. Doch leider erfolglos.

»Ich werde wohl jemanden fragen müssen«, dachte er sich und drehte den Kopf zur Seite. Sein Blick fiel auf einen älteren Mann, der mit einem Bierkrug in der Hand vor einem Wirtshaus saß. Langsam ging er auf ihn zu.

»Verzeihung«, sagte er und der Mann sah auf. »Ich suche die Schmiede. Können Sie mir sagen, wo ich die finden kann?«, fuhr er fort und lächelte den Mann freundlich an. Der musterte Narai von oben bis unten und blieb zum Schluss an dessen Augen hängen. Kurz trat Schweigen ein.

Der Mann hob den Arm und zeigte eine schmale Gasse entlang. Narai sah in die Richtung, in die der Arm zeigte.

»Wenn du am Ende der Straße angekommen bist, musst du dich links halten«, nuschelte er und senkte den Arm wieder.

»Vielen Dank«, antwortete Narai und machte sich auf den Weg. Der alte Mann sah ihm nach, bis er aus seinem Blickfeld verschwunden war.

Nach wenigen Minuten hatte Narai die Schmiede erreicht, wartete dann jedoch zögernd vor der Tür, bis diese plötzlich von innen geöffnet wurde. Der Schmied trat heraus. Als er Narai sah, blieb er verwundert stehen und starrte ihn an.

»Was willst du?«, fragte er nach einem kurzen Moment der Stille.

»Verzeihung. Sind Sie der Schmied dieser Stadt?«, fragte Narai verunsichert.

»Der bin ich«, war die knappe Antwort des großen, beleibten Mannes.

»Ich bin ebenfalls Schmied und auf der Suche nach einer Anstellung«, erklärte Narai höflich.

»Bei mir wirst du keine finden. In diesem verwahrlosten Nest hat kein Mensch die nötigen Taler, um einen Schmied zu bezahlen und kein Schmied kann sich somit einen Gesellen leisten«, antwortete der Mann frustriert und wollte gehen.

»Ich bin wirklich sehr gut«, sagte Narai etwas mutiger.

»Hör mal zu, Kleiner«, sagte der Schmied und legte einen dreckigen Arm um Narais Schultern. »Es ist vollkommen egal, wie gut du bist. Ich kann dich nicht gebrauchen. Ich habe selbst für mich kaum Arbeit, was also solltest du hier den ganzen Tag tun?«

Narai nickte traurig, löste sich aus der Umarmung und trat einen Schritt zurück. »Danke für Ihre Zeit«, sagte er höflich und ging zurück zum Wirtshaus, an dem er kurz zuvor vorbeigekommen war. Er öffnete die Tür und trat ein. Seine Mutter hatte ihm ein bisschen Geld mitgegeben. Es war nicht viel, doch eine Weile würde er damit zurechtkommen. So konnte er sich für die Nacht ein warmes Bett und etwas zu essen leisten.

Missmutig saß er auf dem Bett und dachte nach. Dies war erst die erste Stadt, es gab also keinen Grund, schon die Hoffnung zu verlieren. Er würde morgen weiterziehen und bestimmt schon bald eine Stadt finden, in der seine Aussichten besser waren.

Doch mit jedem Schritt, den er machte, entfernte er sich weiter von seiner Heimat und somit auch von seiner Mutter und Anca.

Insgeheim hatte er gehofft, in ihrer Nähe bleiben zu können, allerdings war ihm das offenbar nicht vergönnt.

Vielleicht war es auch besser so. Weiterziehen, die Vergangenheit noch weiter hinter sich lassen. Je weiter er weg war, desto größer war seine Chance, dass ihn niemand kannte.

Früh am nächsten Morgen packte er seine Sachen und verließ die Stadt schnellen Schrittes.

Viele der Bewohner, die schon auf den Straßen waren, sahen ihm nach. Scheinbar verirrten Fremde sich nicht allzu oft hierher.

Bereits am selben Abend tat sich vor ihm der nächste Ort auf. Es war schon spät, als er durch das Tor der Stadtmauer trat und so suchte er nach dem nächsten Wirtshaus, um sich erst einmal auszuruhen. Die Schmiede aufsuchen und nach Arbeit fragen konnte er auch am nächsten Morgen. Jedoch der Gedanke, womöglich auch hier abgewiesen zu werden, ließ ihn nicht los und so war auch diese Nacht von unruhigem Schlaf geprägt.

Als es gerade begann hell zu werden, stand er schon mit gepackten Sachen vor der Schmiede und wartete auf den Meister. Müde betrat der seine Arbeitsstätte und bemerkte Narai erst gar nicht. Vorsichtig räusperte dieser sich und hoffte, den älteren Mann nicht zu erschrecken. Langsam drehte der sich zu ihm um.

»Wer bist du denn? Ich habe dich hier noch nie gesehen«, sagte der Schmied unbeeindruckt.

»Verzeihung. Ich komme von weit her und suche nach Arbeit«, antwortete Narai und sah sein Gegenüber freundlich an.

»Ich habe schon einen Gesellen, ich kann mir keinen zweiten leisten.«

»Ich hatte es befürchtet«, murmelte Narai und überlegte, ob der Mann sich vielleicht doch noch überreden ließ, verwarf den Gedanken dann aber wieder.

»Verzeihen Sie, dass ich Sie gestört habe. Ich wünsche noch einen schönen Tag«, sagte Narai und verließ auch diese Stadt erfolglos.

So führte ihn sein Weg nun noch weiter weg von zuhause. Kurz dachte er daran, einfach aufzugeben und zurückzugehen. Er könnte vielleicht wie seine Mutter bei der Feldarbeit helfen und so ein wenig dazu verdienen.

Nein, das kam nicht in Frage. Er würde seine Mutter und sich selbst damit enttäuschen. Ganz sicher würde er früher oder später irgendwo Arbeit finden und vielleicht auch ein neues Zuhause, in dem er sich wohlfühlte.

Er lief den ganzen Tag. Kutschen und Reiter überholten ihn. Die Menschen starrten ihn an, während sie an ihm vorbeizogen. Vermutlich sah er mittlerweile auch schon ziemlich verwahrlost aus. Er war seit Tagen unterwegs, hatte kaum etwas gegessen, sich keine Zeit gegönnt, für sich zu sorgen. Er fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. Eine Rasur wäre mal wieder nötig. Die schwarzen Bartstoppeln kratzten unangenehm an seiner weichen Haut. Er machte kurz Halt und öffnete seine Tasche. Ein Messer hatte er dabei. Vielleicht bot sich am Abend die Gelegenheit, etwas gegen die ungeliebten Haare zu tun.

Auch in der dritten Stadt, die er am Nachmittag erreichte, hatte er kein Glück.

Auf dem Weg zum Wirtshaus versuchte er sich aufzumuntern, indem er sich selbst immer wieder daran erinnerte, wie viele Städte es noch gab, sein Weg also noch lange nicht zu Ende war.