8,99 €

Mehr erfahren.

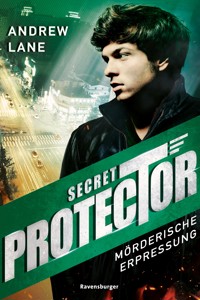

- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Secret Protector

- Sprache: Deutsch

Überfall im Dschungel von Costa Rica. Tauchgang in ein versunkenes Wrack. Überlebenskampf im tödlichen Eis. Der 16-jährige David ist todkrank. Seine einzige Hoffnung: eine äußerst seltene Affenart. Diese trägt angeblich ein Enzym in sich, aus dem ein neues Heilmittel hergestellt werden kann. Kurzerhand reist Lukas in den Dschungel von Costa Rica, um einen der Affen nach Las Vegas zu bringen. Doch dann wird das Tier entführt – und die Erpresser verlangen ein mörderisch hohes Lösegeld … Nun sind Lukas' Instinkte als Secret Protector gefragt! Er ist lässig. Er ist durchtrainiert. Er bleibt am liebsten unter dem Radar. Doch wenn es hart auf hart kommt, stellt sich Lukas Crowe den schlimmsten Gegnern. *** Die knallharte Action-Reihe von "Young Sherlock Holmes"-Autor Andrew Lane! *** "Secret Protector" im Überblick: Band 1: Tödliches Spiel Band 2: Mörderische Erpressung Band 3: Bedrohliches Vermächtnis

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2020

Sammlungen

Ähnliche

Als Ravensburger E-Book erschienen 2020 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag © 2020 Ravensburger Verlag Text: Andrew Lane Originaltitel: Secret Protector 2: The Survival Trials Umschlaggestaltung: Frauke Schneider unter Verwendung eines Fotos von depositphotos/heckmannoleg Übersetzung: Christian Dreller Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg. ISBN 978-3-473-51063-4

www.ravensburger.de

John McLay und Valentino Dunkenberger gewidmet, denen ich die Gelegenheit verdanke, diese Buchreihe schreiben zu dürfen. Und Christian Dreller für seine liebevolle Übersetzung ins Deutsche. Es ist ein Riesenvergnügen, mit euch zu arbeiten! Danke euch allen.

Kapitel Eins

Das laute Röhren von Automotoren weckte Lukas. Er hatte sein Winnebago-Wohnmobil auf einem Parkplatz neben einem Chinarestaurant abgestellt – in einem Vorort von Las Vegas und nur wenige Meilen von dem Krankenhaus entfernt, in dem er momentan arbeitete. Der Parkplatz verfügte über zwanzig Stellplätze, von denen lediglich vier oder fünf überhaupt einmal gleichzeitig belegt waren. Die chinesische Familie, die das Restaurant betrieb, ließ ihn deshalb gerne dort parken – solange er jeden Abend bei ihnen aß. Eine Art Miete, wie Lukas vermutete; sie verkauften ohne zusätzlichen Aufwand Abend für Abend eine Extramahlzeit. Aber er musste ja schließlich irgendwo essen. Also warum nicht dort? Zum Glück mochte er die chinesische Küche, vor allem wegen Leckereien wie Dim Sum, gebackene Ente in Orangensoße oder Char Siu Pork. Darüber hinaus brachte ihr jüngster Sohn ihm Kantonesisch bei, was ein zusätzlicher Bonus war.

Meistens war es ruhig, nachdem das Restaurant geschlossen hatte. Aber jetzt war alles vom Heulen überdrehter Motoren und dem Quietschen von Reifen auf Asphalt erfüllt. Er sah auf seine Uhr. Drei Uhr morgens. Er versuchte, den Krach mit dem Kopfkissen auszusperren. Doch das funktionierte nicht. Genervt beschloss er, aufzustehen und nachzusehen, was da los war. Es widerstrebte ihm, die Polizei zu rufen, selbst wenn dort draußen gerade etwas Illegales abging. Er war sich nicht ganz sicher, ob er tatsächlich auf einem Restaurantparkplatz übernachten durfte. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sich amerikanische Cops unversehens den arglosen Beschwerdeführer vorknöpften und ihn wegen irgendetwas verhafteten. Aber er würde nun keinen Schlaf mehr finden und er war neugierig, was es mit dem Krach auf sich hatte.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Restaurants lag ein kleines Einkaufszentrum, das einen großen, asphaltierten Parkplatz auf drei Seiten umgab. Sämtliche Geschäfte dort waren geschlossen. Es gab einen Sportladen, eine Apotheke, einen kleinen Supermarkt, eine Bank, einen CD- und DVD-Laden sowie einige andere, die Lukas bisher nicht weiter beachtet hatte. Darüber hinaus waren dort vier verschiedene Fast-Food-Läden untergebracht – einschließlich einem, in dem es nur warme Cookies gab, sowie einem weiteren, der ausschließlich Frozen Joghurts anbot, und zwar in einhundertzwanzig Geschmacksrichtungen. Lukas war sich ziemlich sicher, dass er so viele nicht einmal hätte nennen können. Aber das Geschäft schien gut zu laufen.

Die Kunden des Einkaufszentrums parkten ihre Autos für gewöhnlich auf dem Parkplatz in der Mitte, um dann zu Fuß die kurze Strecke zu den Läden ihrer Wahl zurückzulegen. Mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt war dieser Bereich vom Highway durch kniehohe Betonkübel getrennt, die mit Palmen bepflanzt waren.

Selbst von seiner Position aus konnte Lukas erkennen, dass sich im Moment etwa zehn Fahrzeuge auf dem Parkplatz befanden, der zu dieser Nachtzeit normalerweise einsam und verlassen dalag. Eine Gruppe Teenager stand dort herum und sah zu, wie zwei nebeneinanderstehende Wagen wetteifernd die Motoren aufheulen ließen. Bei einem handelte es sich um einen Ford Mustang, bei dem anderen um einen Chevy. Die Fahrer mussten voll auf den Bremsen stehen, während sie gleichzeitig die Gaspedale durchdrückten, denn die Wagen bebten und schienen regelrecht an einer unsichtbaren Leine zu zerren, um endlich davonzustürzen.

Einer der Zuschauer – ein blondes Mädchen, das die Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz zurückgebunden hatte – trat vor. Sie hielt ein rotes Taschentuch so hoch in die Luft, dass die Fahrer es sehen konnten. Dann ließ sie es urplötzlich neben sich fallen. Qualm stieg empor, als die Gummiprofile der Vorderräder auf dem Asphalt durchdrehten. Jäh schossen die Wagen davon – wie Geparden, die plötzlich eine Gazelle entdeckt hatten. Es war ganz offensichtlich, dass sie ein Rennen gegeneinander fuhren, doch der Parkplatz war nicht sehr groß. Stiegen sie nicht ziemlich schnell wieder in die Bremsen, so befürchtete Lukas, würden sie geradewegs in die Front der Apotheke krachen, die sich direkt vor ihnen befand. In dem Fall bliebe ihm nichts anderes übrig, als über die Straße zu Hilfe zu eilen. Und er verspürte eigentlich nicht die geringste Lust, sich in so ein Schlamassel verwickeln zu lassen.

Die Straße zwischen ihm und dem Einkaufszentrum war frei, also machte er sich daran, sie zu überqueren. Motoren und Autos übten eine große Faszination auf ihn aus und ein paar der dort geparkten Modelle sahen aus, als wären sie professionell aufgemotzt.

Während Lukas zusah, gewann der Mustang einen knappen Vorsprung. Die Teenager feuerten die beiden Fahrer lauthals an. Gerade als Lukas es für unausweichlich hielt, dass sie in die Metallrollläden der Apotheke krachen würden, legte der Mustang eine 180-Grad-Schleuderwende hin, unmittelbar gefolgt vom Chevy. Der Mustang bewahrte dabei seinen knappen Vorsprung. Doch der Fahrer des Chevys war danach schneller wieder mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Mit einem Satz sprang sein Wagen vor, schoss durch die Parkplatzeinfahrt auf den Highway hinaus, wo er hart aufsetzte – mit dem Mustang so dicht auf den Fersen, dass dessen Vorderreifen fast an den Hinterrädern des Chevys klebten. Sie setzten ihre halsbrecherische Fahrt nun quer über den Highway fort und rasten auf ein Bürogebäude auf der anderen Straßenseite zu.

Lukas hatte die Fahrbahn erst zur Hälfte überquert. Er hielt inne und wartete ab, was als Nächstes geschehen würde.

Der Mustang legte eine weitere Schleuderwende hin und jagte blauen Qualm in die Luft, der über dem Asphalt waberte. Die Motorhaube wies nun in Lukas’ Richtung, der geblendet in den Kegel der Autoscheinwerfer geriet. Überrascht riss er den Arm hoch und beschirmte die Augen.

Unfähig, an dem grellen Licht vorbeizusehen, hörte er mehr, als es zu sehen, wie auch der Chevy eine Schleuderwende vollführte. Womit davon auszugehen war, dass der Fahrer nun ebenfalls die Wagenfront auf ihn gerichtet hatte – bereit, das Rennen auf dem Highway und durch das einsame Geschäftsviertel fortzusetzen.

Lukas blinzelte ein paarmal hektisch, bis er sich an das Licht gewöhnt hatte. Gerade rechtzeitig, um mit Augen und Ohren mitzubekommen, wie beide Wagen gleichzeitig beschleunigten und direkt auf ihn zujagten. Von den beiden Fahrern waren nicht mehr als Schemen hinter den Windschutzscheiben zu erkennen. Wie Lukas so dastand, war er sich alles andere als sicher, ob ihnen seine Anwesenheit bewusst war. Oder ob es sie überhaupt interessierte.

Er konnte sein Glück mit einem Hechtsprung nach links oder rechts versuchen. Aber es war ungewiss, ob er sich so in Sicherheit bringen könnte, bevor die breite, flache Haube eines der beiden Wagen herangeschossen kam. Erwischte ihn eine davon, dann etwa auf Kniehöhe. Seine Beine würden ihm unter dem Körper weggerissen und er über die Motorhaube geschleudert werden – um dann mit gebrochenen Gliedern auf dem Asphalt zu enden.

Sie hatten nun die halbe Distanz zurückgelegt und machten keinerlei Anstalten zu bremsen. Lukas meinte, die Teenager auf dem Parkplatz etwas rufen zu hören, eine Warnung vielleicht. Doch wahrscheinlich feuerten sie einfach ihre beiden Freunde an.

Er blinzelte verzweifelt und versuchte, den Abstand zwischen den beiden Wagen zu taxieren. Sie schienen so dicht nebeneinander herzurasen, dass die Seitenspiegel gegeneinander krachen würden, hätte der eine nicht knapp vor dem anderen gelegen.

Nur noch ein Viertel Distanz. Zu spät zum Springen, selbst wenn er es darauf ankommen lassen würde.

Wie ein Torero, der sich dem anstürmenden Stier entgegenstellt, präsentierte Lukas seine Seite. Stellte sich auf die Zehenspitzen. Versuchte, sich so dünn wie möglich zu machen. Er spürte, wie er schwankte. Verzweifelt um Gleichgewicht bemüht, riss er die Arme hoch, um nicht einem der Wagen in den Weg zu stürzen.

Der Lärm der beiden aufgemotzten Motoren hallte von den umliegenden Gebäuden wider und war schlicht ohrenbetäubend. Der Gestank von verbranntem Gummi schnürte ihm fast die Kehle zu, als er tief Luft holte und den Bauch einzog, so weit er konnte.

Als Erster raste der Chevy vorbei. Lukas stand mit dem Gesicht abgewandt zum Wagen. Er spürte, wie der vorbeifegende Luftzug an seinem T-Shirt zerrte. Instinktiv wollte er einen Schritt fort machen. Aber das hätte ihn geradewegs in den Kühlergrill des Mustangs befördert. Stocksteif blieb er auf seiner Position, während auch der Mustang vorbeischoss. Jäh streifte dessen Seitenspiegel seine Hüfte. Nicht viel, und Lukas wäre gegen die Hecktür des Chevys gestoßen worden. Was ihn gleich wieder gegen den Mustang geschleudert hätte – wie einen menschlichen und vermutlich todgeweihten Querschläger. Also spannte er die Muskeln und versuchte, sich in eine Statue zu verwandeln.

Als der Mustang vorbeibretterte, registrierte Lukas, dass das Fahrerfenster offen stand. Für einen Sekundenbruchteil nahm er den Fahrer wahr: ein Junge, sechzehn oder siebzehn vielleicht. Mit schwarzen Haaren und einem Tuch, das er sich um den Kopf gebunden und hinten verknotet hatte. Sein Blick flog seitwärts zu Lukas. Seine Augen waren vor lauter Adrenalin geweitet und sein Mund zu einem gewaltigen Grinsen verzogen, das perfekte Zähne enthüllte.

Dann waren beide Wagen an ihm vorbei. Erleichtert starrte er den Rücklichtern und qualmenden Auspuffrohren hinterher. Sie hielten nicht an, um nach ihm zu sehen. Sie rasten einfach davon – ganz versessen darauf festzustellen, wer der Schnellste sein würde.

Lauter Applaus ertönte und ließ Lukas den Blick wenden. Die Teenager auf dem Parkplatz klatschten ihm Beifall. Irgendwann während des ganzen Höllenerlebnisses musste ihm das Herz stehen geblieben sein. Zumindest kam es ihm so vor. Denn nun schien es plötzlich wieder mit einem solchem Doppelschlag zum Leben zu erwachen, dass ihm für einen Moment die Luft wegblieb.

Und was jetzt? Die Wagen waren fort. Eine Auseinandersetzung mit den Teenagern ergab keinen Sinn: Was konnten sie schon tun – abgesehen davon, eine Schlägerei anzufangen? Jetzt, da die Fahrer ihr Irrsinnsrennnen irgendwo anders austrugen, gab es hier nichts mehr zu sehen. Folglich hob er nur die Hand grüßend zum Salut, während ihm die Teenies noch applaudierten. Dann wandte er sich um und schleppte sich zum Parkplatz des Chinarestaurants zurück, wo sein Winnebago wartete. Seine Beine fühlten sich wabbelig wie die Nudeln an, die das Restaurant zu seinem exzellenten Hühnchen »Chow Mein« servierte. Aber er wusste, dass das Publikum ihn immer noch beobachtete. Also achtete er auf einen aufrechten und entschlossenen Gang.

Doch kaum war er wieder in seinem Wohnmobil, begann er zu zittern und zu schwitzen. Das war knapp gewesen und die Sache hätte sehr leicht auch schrecklich schiefgehen können. Er nahm eine Dose Limo aus dem Kühlschrank, hielt sie sich an die Stirn und schloss die Augen, bis er sich wieder besser fühlte.

Er hätte wetten können, dass der Schlaf ihn nach all dem meiden würde. Aber die plötzliche und unerwartete Anspannung ließ ihn einen tiefen Schlummer fallen. In seinen Träumen rannte er durch eine Wüste, während er versuchte, riesigen Drachen zu entkommen, aus deren Rachen blauer Qualm statt Feuer schoss.

Trotzdem wachte er schließlich sichtlich erfrischt wieder auf. Er bereitete sich ein Käse-Sandwich zu, schnappte sich eine Dose Limonade und ging zum Krankenhaus, in dem er arbeitete. Im Lauf des Vormittags fühlte er sich jedoch immer mehr wie ein Zombie und seine Gedanken drehten sich wie im Leerlauf, als …

»Entschuldigung«, sagte eine Stimme.

Lukas zuckte zusammen. Er ließ den Rollstuhl los, in dem er gerade einen Patienten beförderte, und drehte sich um – mit einem bereits fertig aufgesetzten Lächeln. Es kam nicht selten vor, dass die Leute im Krankenhaus verwirrt waren und Hilfe brauchten, und da Lukas die Dienstkleidung eines Pflegers trug, war er ein offensichtlicher Ansprechpartner für sie. Er stand nicht besonders darauf, mit anderen Menschen zu interagieren. Er zog es vor, den Kopf unten zu halten und sich sozusagen unter dem Radar durchs Leben zu bewegen. Aber er hatte Dienst und es war seine Aufgabe, den Leuten zu helfen. Ganz abgesehen davon, dass diese Leute eine schreckliche Zeit durchmachten. Entweder weil sie selbst krank waren oder weil sie jemandem nahe standen, der es war. Da wollte er die Dinge nicht noch schlimmer für sie machen.

Die Frau, die nun vor ihm stand, war vermutlich in ihren Vierzigern. Auf ihrem Gesicht lag der besorgte, fast panische Ausdruck einer Fußball-Mom, deren Sohn oder Tochter mit gebrochenem Arm oder Bein hier irgendwo im Krankenhaus lag.

»Ja«, antwortete Lukas. »Wie kann ich helfen?«

»Ich suche die Radiologie. Aber das Gebäude ist so verwirrend! Ich könnte schwören, dass ich nun schon dreimal durch diesen Korridor gegangen bin.«

»So kann’s einem schnell vorkommen«, erwiderte Lukas. Er spähte den Korridor hinunter, während er sich auf den besten Weg besann. Diverse andere Leute standen dort herum, starrten auf die Wandschilder und versuchten herauszufinden, wo sie waren oder sein sollten. Er zeigte auf den Korridorboden. »Sehen Sie diese rote Linie da? Wenn Sie der folgen, kommen Sie in die Radiologie. Liegt in diesem Stockwerk, also keine Fahrstühle oder Treppen betreten.«

»Danke!«, sagte die Frau mit erleichtertem Lächeln und entfernte sich, den Blick fest auf den Boden fixiert.

Lukas wandte sich wieder dem Rollstuhl zu – nur um festzustellen, dass er nicht mehr da war. Sein Blick flog den Korridor hinab. Der Rollstuhl hatte bereits die halbe Distanz zum Korridorende zurückgelegt, wo sich die Haupteingangshalle und der Ausgang zur Straße befanden. Und der Mann, der darin saß, rollte sich mit gekrümmten Schultern und gesenktem Kopf entschlossen voran.

»Mr Lydecker!«, rief Lukas. »Hören Sie auf damit! Ich hol sie ja doch gleich wieder ein.«

Aber statt anzuhalten, verstärkte Mr Lydecker seine Anstrengungen noch. Er war ein alter Mann mit knochigen, arthritischen Händen. Trotzdem bekam er einen ganz schönen Zahn drauf. Lukas lief ihm rasch nach und holte ihn gerade noch rechtzeitig ein, bevor er mit dem Rollstuhl die Eingangshalle erreichte. Mit einer Hand packte er entschlossen die Stange an der Rückseite des Gefährts und stoppte es.

»Mr Lydecker, darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Keine Fluchtversuche.«

»Hätt’s fast geschafft«, knurrte Mr Lydecker.

»Und wo würden Sie hin, wenn Sie’s wirklich mal nach draußen schaffen?«, fragte Lukas gereizt.

»Losziehen und mir den größten Hamburger besorgen, den du je gesehen hast. Und dann das Ding verputzen«, sagte der alte Mann trotzig.

»Na schön«, meinte Lukas, drehte den Rollstuhl herum und schob ihn durch den Korridor zu den Aufzügen zurück. »Wenn Sie in Ihrem Zimmer bleiben und heute keinen Ausbruchsversuch mehr unternehmen, ziehe ich höchstpersönlich los, besorge einen Riesenburger und bring ihn schnurstracks zu Ihnen.«

»Und einen Milchshake?«, hakte Mr Lydecker argwöhnisch nach.

»Und einen Milchshake.«

»Schoko«, beharrte der alte Mann. »Nicht Erdbeere. Ich hasse Erdbeere.«

»Einen großen Hamburger mit Schokoladenmilchshake. Aber Sie müssen es mir versprechen.«

Mr Lydecker seufzte. »Versprochen«, sagte er. Doch als Lukas ihn auf die Aufzüge zuschob, hörte er den alten Mann murmeln: »Aber morgen ist auch noch ein Tag.«

Sobald Lukas Mr Lydecker auf dessen Station abgeliefert hatte, wo er wegen Nierenversagens behandelt wurde, blickte er auf seine Uhr. Er hatte jetzt Pause, und wenn er schnell machte, konnte er sich noch einen kalten Drink und ein paar Minibrezeln zum Knabbern besorgen, bevor es wieder losging. Statt sich in die Angestelltenkantine zu begeben, steuerte er wieder dem Ausgang entgegen. Um diese Tageszeit war die Kantine rappelvoll und ständig würden sich irgendwelche Leute zu ihm an den Tisch setzen. Und dann konnten sie nicht anders, als sich vorzustellen, Small Talk zu machen oder sich sogar mit ihm anzufreunden. Lukas zog es vor, mit so wenigen Freunden wie möglich durchs Leben zu gehen. Freunde banden einen und sie brachten mit der Zeit zu viel über einen in Erfahrung. Und das behagte ihm nicht. Deswegen hatte er auch New Orleans verlassen und den Winnebago auf nahezu schnurgerader Strecke nach Las Vegas gelenkt. Er hatte fast zwei Tage gebraucht, um die knapp 2800 Kilometer lange Reise auf der Interstate 40 zurückzulegen. In dieser Zeit hatte er extrem unterschiedliche Landschaften zu sehen bekommen, ohne auch nur ein Wort mit jemandem wechseln zu müssen – sah man von zwei Kellnerinnen und einem Rastplatzbesucher ab, der seinen Winnebago bewundert hatte.

Als er aus der Eingangshalle des Krankenhauses ins heiße, trockene Freie trat, lenkte er seine Schritte nach links und hielt auf den kleinen Hotdog-Stand an der Ecke zu. Der Besitzer schien die gleiche Einstellung gegenüber den Leuten zu haben wie Lukas: Er verkaufte seine Hotdogs, Brezeln und Drinks, während er so wenig von sich gab wie möglich und jeden Augenkontakt mied.

Als Lukas an den Stand kam, langte der Mann nach unten und förderte einen kleinen, quadratischen Pappträger mit vier Aussparungen zutage. In einer befand sich ein Trinkbecher, während in dem Loch diagonal gegenüber ein kleinerer Becher steckte, der mit Minibrezeln gefüllt war. Lukas gab ihm im Austausch dafür zwei Ein-Dollar-Scheine.

»Danke«, sagte der Händler und zuckte die Achseln, als wäre es ihm egal. Aber er hatte den Pappträger parat gehabt. Offensichtlich hatte er damit gerechnet, dass Lukas auftauchte. Das war nicht gut – Lukas hatte sich ein Muster angewöhnt und mit Mustern konnten die Leute einen aufspüren. Höchste Zeit, sich einen anderen Stand zu suchen.

Er setzte sich auf eine Bank vor dem Krankenhaus. Mit Genuss aß er seine knusprigen und salzigen Brezeln. Mit dem erfrischenden Drink – irgendetwas Kaltes mit Kohlensäure und Limonen- und Zitronenaroma – spülte er sich schließlich die Krümel vom Mund.

Er ließ den Blick über die Leute schweifen, die an ihm vorbeizogen. Ebenso wie in New Orleans gab es auch in Las Vegas neben der einheimischen Bevölkerung eine große Zahl von Touristen. Gewöhnlich konnte Lukas allein durch die Art, wie sie sich kleideten, und ihren Gesichtsausdruck sagen, wer Einheimischer und wer Tourist war.

Vor seiner Ankunft hatte er nicht mehr über Las Vegas gewusst, als dass der Name für Glücksspiel stand. Na ja, das und dass Elvis-Imitatoren dort Trauungen abhielten. Seitdem hatte er gelernt, dass es einhundertvier Casinos hier gab. Wovon sich vierunddreißig in fußläufiger Distanz zueinander befanden und einen Teil des Las Vegas Boulevard säumten, der als »The Strip« bekannt war. Besucher aus aller Welt kamen nach Las Vegas, nur um Poker zu spielen und Reihen um Reihen von Glücksspielautomaten mit Geld zu füttern. Viele der Casinos waren in Hotels untergebracht oder waren einem angeschlossen. Diese wiederum verfügten über riesige Büfett-Restaurants, in denen man Riesenmengen Essen auf seinen Teller häufen konnte. Auf diese Weise mussten die Besucher während ihres gesamten Aufenthalts nicht ein einziges Mal nach draußen und bekamen die Sonne nur zu sehen, wenn sie es wollten. Doch die Casinos waren nicht alles, was die Stadt zu bieten hatte. Lukas war viele Stunden lang in den verschiedenen Vierteln umhergeschlendert und in die majestätische Ödnis der Mohave-Wüste hinausgefahren, die die Stadt umgab.

Außerdem hatte eine Stadt, in der jeder Dritte Tourist war, für Lukas natürlich den tollen Vorteil, dass er leicht in der Menge aufgehen und anonym bleiben konnte.

Als er fertig war, brachte er den Pappträger zurück, damit der Händler ihn bei Bedarf wiederbenutzen konnte. Dann kehrte er ins Krankenhaus zurück.

Er meldete sich kurz bei seiner Vorgesetzten, um zu hören, was als Nächstes anlag. Als Hilfspfleger hatte er im Wesentlichen zwei Aufgaben: Dinge zu reinigen oder Dinge durch die Gegend zu bewegen. Bei Letzteren handelte es sich sowohl um Menschen als auch um in Tiefkühlcontainern gelagerte Organe und medizinische Ausrüstung, während das Reinigen Korridore, Toiletten oder medizinisches Equipment betraf. Wie sich herausstellte, sollte er als Nächstes in einem Krankenzimmer die Filter der Klimaanlage wechseln. Da er das nicht zum ersten Mal machte, rechnete Lukas nicht mit großen Schwierigkeiten.

Er wandte sich schon zum Gehen, als seine Vorgesetzte plötzlich sagte: »Ach, übrigens, da hat jemand nach dir gesucht.«

Ein Keim von Besorgnis regte sich in Lukas. »Jemand aus dem Krankenhaus?«, fragte er hoffnungsvoll.

»Nein, hab ihn noch nie gesehen. Hatte auch keinen einheimischen Akzent. Aber er hat deinen Namen genannt. Wollte wissen, ob du hier arbeitest.«

Der Keim mutierte zu etwas Größerem. »Was haben Sie ihm denn gesagt?«, fragte er.

»Gar nichts, Schätzchen. Fand, das steht mit nicht zu.« Sie hob den Blick von der Tabelle auf ihrem Schreibtisch und sah ihn an. »Der Idiot wollte mich beeindrucken und gab sich als Ermittler aus. Also wollte ich seinen Dienstausweis sehen. Wie sich dann herausstellte, war er ein Privatschnüffler aus Los Angeles. Gibt’s da was, das du mir erzählen möchtest? Steckst du in irgendwelchen Schwierigkeiten?«

Lukas schüttelte den Kopf und versuchte, möglichst unbefangen zu wirken. Aber unversehens wurde ihm ungewöhnlich eng um die Brust. »Nicht dass ich wüsste. Vielleicht ist ein entfernter Verwandter gestorben und ich erbe ein Schloss in Schottland.«

»Okay, in dem Fall«, sagte seine Vorgesetzte, »überstürz es nicht mit der Kündigung. Du bist ein guter Mitarbeiter und ich würde dich nur äußerst ungern verlieren.«

»Danke.« Lukas lächelte. Als er sich zum Gehen wandte, ging er bereits die Möglichkeiten durch. Jedes Mal, wenn er weiterzog, versuchte er, keine losen Enden zu hinterlassen und einen klaren Strich zu ziehen. Aber manchmal war das nicht möglich. Zudem hatte er New Orleans nicht zuletzt deshalb verlassen, weil er es doch tatsächlich hingekriegt hatte, gleich zwei kriminellen Banden in die Quere zu kommen. Und keine von ihnen war besonders gut auf ihn zu sprechen. Vielleicht suchten sie nach ihm … Aber würden sie dafür einen Privatdetektiv anheuern? Die wahrscheinlichere Möglichkeit war, dass Una Britcross dahintersteckte. Er hatte sie in New Orleans kennengelernt. Zusammen waren sie nach Deutschland gereist, bevor es sie am Ende nach Dubai verschlagen hatte. Sie zurückzulassen war schmerzhaft gewesen – aber erforderlich. Manchmal waren die Käfige, die einen gefangen hielten, zwar bequem und gemütlich, doch es waren immer noch Käfige.

Falls Una dahintersteckte, war sie offensichtlich sehr erpicht darauf, ihn wiederzufinden. Und als Profi-Gamerin verfügte sie durchaus über die Mittel, Privatdetektive in jeder Stadt Amerikas anzuheuern, wenn es sein musste. Vielleicht, überlegte er, sollte er ihr eine Nachricht schicken. Er würde ihr nicht verraten, wo er steckte. Aber er konnte sie wissen lassen, dass es ihm gut ging und dass er nicht wünschte, in Kontakt zu bleiben.

Während er durch das Krankenhaus auf das Materiallager zustrebte, um die Filter zu holen, ertappte er sich dabei, wie er jedes vorbeiziehende Gesicht musterte – und sich fragte, ob es zu jemandem gehörte, der auf der Suche nach ihm war. Unversehens wandte er schließlich den Blick ab und schlug einen etwas längeren Weg ein, der ihn durch ruhigere Korridore führte.

Wenig später hatte er eine Box mit Filtern gefunden. Er nahm ein paar heraus und studierte die Montageanweisung. Es handelte sich um medizinische Filter, die nicht nur darauf ausgelegt waren, alles bis Staubkörnchengröße herauszufiltern, sondern jedwede Viren und Bakterien abzutöten. Eingesetzt im richtigen Ventilationssystem, ließen diese Filter nichts anderes durch als absolut sterile Luft. Eine offensichtliche Notwendigkeit, angesichts von Patienten, die mit Immunschwäche zu kämpfen hatten oder an diversen Infektionen litten.

Die Filter waren in sterilen, vakuumversiegelten Tüten verpackt, sodass er sich keine Sorgen machen musste, sie womöglich zu kontaminieren. Er ließ sie in seine Tasche gleiten und steuerte auf die Station zu, auf der der Patient lag.

Wieder wandten sich seine Gedanken Una Britcross zu, als er weiter durch die Krankenhauskorridore ging. Er hatte eine tolle Zeit mit ihr verbracht und er dachte buchstäblich jeden Tag an sie. Doch ihre beiden Leben waren miteinander unvereinbar. Sie surfte auf einer Social-Media-Welle, die ihren bewundernden Fans jede ihrer Bewegungen offenbarte. Er hingegen tat sein Bestes, um unter dem Radar zu bleiben. Es würde nie funktionieren.

Das Zimmer, zu dem er unterwegs war, befand sich im obersten Stockwerk des Krankenhauses – hinter einem Schwesternzimmer, wo er seinen Mitarbeiterausweis vorzeigen musste, bevor man ihn passieren ließ.

Als er sich der Doppelflügeltür näherte, die in den Raum führte, wo er die Filter wechseln musste, nahm Lukas dort eine Mitteilung wahr.

BESCHRÄNKTER ZUTRITTSBEREICH!

Sie betreten einen Sterilbereich. Bitte Hände desinfizieren und Handschuhe und Schuhüberzieher anziehen, die in der Wandbox bereitstehen. Kein Zutritt bei Durchfall oder Erbrechen während der letzten 36 Stunden!

Darunter stand noch eine Telefonnummer für Rückfragen.

Lukas’ Blick fiel auf einen Spender mit Desinfektionsmittel, der in einer Wandhalterung angebracht war. Er hielt die Hände darunter. Ein batteriebetriebener Mechanismus registrierte sie und besprühte sie mit einer kühlen Flüssigkeit. Durch Händereiben verteilte Lukas sie bis in die kleinsten Hautfalten. Rasch verdunstete die Substanz, bis die Haut wieder trocken war. Zurück blieb ein scharfer, medizinischer Geruch.

Neben dem Spender war eine Box mit Schlitzen montiert. Daraus entnahm er jeweils ein Paar blaue Handschuhe und ebenso blaue, elastische Schuhüberzieher, die man über die Straßenschuhe streifen konnte. Vorsichtig erst auf dem einen, dann auf dem anderen Fuß balancierend, zog Lukas die Dinger über, bevor er die Handschuhe überstreifte. Nur für den Fall der Fälle besprühte er auch die Handschuhe mit dem Desinfektionsmittel und rieb erneut die Hände aneinander.

Unmittelbar neben der Tür war eine Box mit einem roten Knopf – eine Art Ruftaste, wie es schien. Er drückte mit der Schulter gegen die Tür, doch sie war verschlossen. Also betätigte er den Knopf mit dem rechten Ellenbogen, um sich nicht gleich wieder zu kontaminieren. Schließlich konnte das Ding bereits von vielen schmutzigen Händen berührt worden sein.

Augenblicke später ertönte ein Summen und die Tür gab ein Klicken von sich. Als er sich erneut mit der Schulter dagegenstemmte, öffnete sie sich.

Drinnen befand sich eine kleine Krankenstation, die Raum für etwa zehn Betten bot. Das normale Krankenhauslicht war hier durch eine Beleuchtung ersetzt worden, deren Licht einen höheren Blauanteil aufwies als üblich. Lukas’ Vermutung nach handelte es sich um irgendein ultraviolettes Licht, das dazu gedacht war, Bakterien zu töten. Offenbar gingen sie hier kein Risiko ein.

Die Raumhälfte unmittelbar vor ihm war leer, sah man von ein paar Stühlen, einem Bücherregal sowie einem kleinen Sofa ab. Außerdem gab es noch eine Tür, die irgendwo anders hinführte. An der Wand war ein weiterer Handdesinfizierer angebracht, über dem ein nicht zu übersehender Gebrauchshinweis prangte.

Die zweite Raumhälfte glich eher einem kleinen Hotelzimmer als einem Krankenhausraum. Sie war mit einem Bett, einem Schreibtisch samt Schreibtischstuhl, einem gemütlichen Sofa und einem Flachbildfernseher ausgestattet, der an der Wand montiert war.

Die beiden Raumhälften waren von einer dicken Glasscheibe getrennt, die sich von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke zog. Mittendrin befand sich eine Art Luftschleuse, die die beiden Bereiche miteinander verband; Gummidichtungen an den Rändern verhinderten, dass Luft von einer Seite auf die andere gelangen konnte.

In diesem Isolationsbereich saß ein Junge am Schreibtisch, der in Lukas’ Alter sein musste und etwas in einen Laptop tippte. Er war dürr und hatte glatte schwarze Haare. Statt eines Krankenhaushemds trug er normale Kleidung: Jeans sowie ein grünes T-Shirt, das mit irgendeinem Band-Logo bedruckt war. Lukas sah, dass der eine Arm zwischen Ellenbogen und Handgelenk bandagiert war. Zwei Plastikschläuche kamen aus der Bandage hervor und liefen zu einem mobilen Tropf auf Rollen, der neben ihm stand. Am Tropfständer hing zudem ein Monitor zur Überwachung von Blutdruck, Herzfrequenz und Temperatur. Kabel führten von dort zu Steckdosen in einer Gehäuseleiste aus Plastik, die sich in Brusthöhe an den Wänden entlangzog. Grüne Kontrollleuchten blinkten alle paar Sekunden an den diversen Geräten.

Ohne aufzublicken, wies der Junge zur Luftschleuse. »Wenn’s Essen ist, stellen Sie’s dort ab. Ist es ’ne Spritze, dann finden Sie die Krankenschwester irgendwo da draußen. Geht’s um eine Einladung zu einer Realityshow, muss ich leider Nein sagen. Wie’s aussieht, ist mein Terminkalender auf absehbare Zeit voll.«

»Filter«, sagte Lukas nur. »Weiß nicht genau, wo die hinsollen.« Neugierig musterte er den Jungen. Etwas an ihm kam Lukas vertraut vor. Er hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Doch es war, als ob irgendetwas in Lukas den Jungen erkannte – auf irgendeine schräge Weise.

Interessiert blickte der Junge auf. »Wird auch Zeit. Die Dinger, die im Moment drin sind, rasseln wie verrückt. Da kommt man echt kaum zum Schlafen. Auch wenn ich sagen muss, dass das Bett in der Hinsicht auch keine große Hilfe ist. Ist so ’n klinisch reines Krankenhausteil aus Vinyl. Was bedeutet, dass die Decken dauernd runterrutschen. Und ich direkt hinterher auf den Boden. Was okay wär, wenn der mit Teppich ausgelegt wär. Ist er aber nicht – nichts als klinisch reine Vinylfliesen. Alles um mich herum ist klinisch rein – auch wenn ich schon kapiere, warum das so sein muss.«

Er schien versessen darauf zu sein, sich zu unterhalten. Vielleicht bekam er nicht viel Besuch.

Lukas schüttelte das merkwürdige Gefühl ab, ihm schon einmal begegnet zu sein. »Glaub mir, ich weiß, was du meinst«, sagte er. »Die letzten paar Wochen habe ich gefühlt nur damit verbracht, Dinge weg- und abzuwischen, an die ich nicht mal denken mag. Meine Hände stinken jetzt dauernd nach Desinfektionstüchern.«

»Die Filter sollten dir nicht allzu viel Ärger machen«, antwortete der Junge. »Wenigstens werden die nicht bluten, kotzen oder sonst was.« Er starrte Lukas an. »Du bist neu hier, nicht?«

»Auf dieser Station das erste Mal. Allerdings arbeite ich jetzt schon einige Monate hier im Krankenhaus.«

Der Junge stand auf und ging auf die Glaswand zu, die sie trennte. Die Plastikschläuche, die ihn mit dem Tropfständer verbanden, strafften sich und der Ständer folgte ihm. »Wie heißt du?«, fragte er.

Lukas tippte sich auf sein Namensschild. »Lukas Crowe. Steht hier, falls ich es mal vergess.«

»Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin David. David Tavistock.« Er tippte sich auf sein T-Shirt. »Kein Namensschild. Schätze mal, das ist ein Test: Damit sie die Dosis meiner Medikamente erhöhen können, wenn ich anfange, meinen Namen zu vergessen.« Er zeigte nach oben zur Decke. »Die Filter kommen da rein. Du wirst entweder eine Trittleiter brauchen oder du ziehst dir stattdessen einfach das Sofa rüber.«

Lukas sah zu der Stelle hoch, auf die David wies. Drei dicke, weiß gerippte Röhren führten von einer klobigen Klimaanlage an der fernen Wand zur Glastrennwand, wo sie durch Löcher weiterliefen, die man ins Glas geschnitten hatte. Weitere Gummiabdichtungen an den Lochrändern verhinderten, dass an diesen Stellen Luft ein- oder ausströmte.

»Hast du DDP8er oder DDP9er?«, fragte David.

Lukas zog die versiegelten Plastikpackungen aus der Tasche und sah nach. »DDP9er.«

»Gut. Die passen besser. Lassen sich außerdem glatt hineinstecken. Solltest also keine Probleme haben.«

»Dann bist du wohl schon eine Weile hier?«, fragte Lukas. »Lange genug jedenfalls, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Filtertypen zu kennen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich frage.«

»Nee, frag nur! Jep, ich bin schon drei Monate hier.« Er wandte den Blick ab. Sein Mund verzog sich, als hätte er einen unangenehmen Gedanken. »Lange genug, dass ich sämtliche Ritzen in der Wand gezählt habe. Zweimal. Ich hätte mich bestimmt schon mit den Kakerlaken angefreundet, wenn es hier nicht so zwanghaft sauber wäre.«

»Autsch. ’ne lange Zeit.« Lukas musterte die Anordnung der Röhren und die Klimaanlage. »So, wie das Ganze hier eingerichtet ist und in Anbetracht der Vorkehrungen beim Reinkommen schätze ich mal, dass sie sich eher einen Kopf darum machen, dass du dir eine Infektion einfängst. Und nicht, dass ich mir was bei dir aufsacke. Stimmt’s?«

David nickte. »Ist ein bisschen was von beidem. Vor einer Weile habe ich es dämlicherweise fertiggebracht, mir etwas einzufangen, das einfach nicht weggeht. Etwas, das sich wie ein unwillkommener Gast in meiner Lunge eingenistet hat. Den Ärzten ist es gelungen, es zu bremsen. Aber sie wollen mich von allen anderen Bakterien fernhalten, die sich womöglich einschleichen könnten. Jedenfalls, solange sie nach etwas suchen, mit dem sie es den Viechern so richtig zeigen können, statt sie nur etwas zu benebeln.«

»Tut es weh?«, fragte Lukas mitfühlend.

David zuckte die Achseln. »Ziemlich. Das Atmen kann zuweilen schwierig werden. Es fühlt sich an, als stünde meine Lunge in Flammen. Manchmal – wenn die Bakterien Boden gutmachen konnten – bin ich sehr verwirrt und müde. Andere Male, wenn die Versuchsantibiotika der Ärzte gut wirken, merke ich kaum, dass etwas nicht stimmt.«

»Falls du nichts gegen die Frage hast: Wo hast du dir das eigentlich eingefangen?« Lukas lächelte. »Ich frag nur, damit ich denen lieber aus dem Weg gehe, wo immer die auch zu Hause sind.«

David lachte. »Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Ob du’s glaubst oder nicht: Ich war am Amazonas. Im Regenwald. Ich hab im falschen Moment Luft geholt und etwas kam zusammen mit dem Sauerstoff in meine Lunge.«

»Klingt super. Ich mein, das mit dem Amazonas. Nicht, dass du ein Bakterium eingeatmet hast natürlich. Oder eine ganze Ladung.« Lukas zuckte die Achseln. »Ich bin in Afrika aufgewachsen. Hört sich also ganz so an, als hätten wir eine interessante Teenagerzeit gehabt.«

»Afrika? Und wo da?«, fragte David mit unüberhörbarem Wissenseifer in der Stimme.

Lukas schätzte es nicht gerade, sich hinsichtlich seiner Vergangenheit zu öffnen. Aber vermutlich hatte David nicht viel Gelegenheit, sich mit Leuten zu unterhalten, und darüber hinaus war es ja nicht so, dass er weiter zu anderen dringenden Aufgaben musste. Er konnte ebenso gut noch eine Weile hier abhängen und mit David quatschen, um ihn ein bisschen aufzumuntern.

»Wir sind herumgereist«, erwiderte Lukas. »Aber wir haben ziemlich lange in Mosambik gelebt. Das liegt an der Südostküste Afrikas, am Indischen Ozean.«

»Wir? Du warst mit deiner Familie da? Auf Urlaub oder geschäftlich?«

Lukas nickte, während er die Erinnerungen in sich wachrief. »Mein Vater kam aus Großbritannien, meine Mutter aus Deutschland. Sie waren Ökologen und für eine globale Tierschutzorganisation tätig. Sie haben sich mit Leib und Seele für den Schutz bedrohter Tierarten eingesetzt. Das war ihre alles beherrschende Leidenschaft. Na ja, auch wenn ich das so sage, so haben sie meinen Bruder und mich doch mit genauso großer Leidenschaft geliebt. Und sie wollten uns nicht auf ein Internat nach Europa schicken, während sie in Afrika ihrer Aufgabe nachgingen. Sie wollten auch nicht, dass einer von ihnen zurückblieb, um auf uns aufzupassen, während der andere in der Ferne all die spannende Tierschutzarbeit machen durfte. Daher beschlossen sie, uns mitzunehmen. Sie unterrichteten uns zu Hause. Und sie ließen uns eine Menge Freiraum, um in Steppen und Dschungeln umherzustreichen, die es in den Gegenden gab, wo wir lebten.« Er lächelte, als die Erinnerungen an die dortige Zeit wieder an die Oberfläche kamen. »Es war ein einziges riesiges Abenteuer für uns. Wir sind auf Berge geklettert, im Ozean geschwommen. Haben uns mit Delfinen, Elefanten und Giraffen angefreundet. Wir haben Zeit bei den einheimischen Stämmen verbracht. Haben gelernt, unabhängig zu sein und nur auf uns allein gestellt in der Wildnis zu überleben.«

»Und jetzt bist du hier«, stellte David leise fest. »In einem Krankenhaus in Las Vegas.«

Lukas zuckte die Achseln, während er Davids eindringlichen Blick mied. »Kein Traum hält ewig an. Irgendwann muss man aufwachen. Und mein Bruder und ich taten das von einem auf den anderen Moment, als unsere Eltern ums Leben kamen.«

David zuckte erschrocken zusammen. »Das tut mir leid. Krankheit oder wilde Tiere?«

»Männer«, sagte Lukas leise. »Männer mit Waffen. Wilderer. Auch wenn ich sie in meinen Gedanken manchmal mit einer Krankheit oder wilden Tieren gleichsetze. Jedenfalls sind es definitiv keine zivilisierten Geschöpfe. Vielmehr machen sie Jagd auf Wildtiere, um sie zu töten und auf den afrikanischen Märkten als Buschfleisch zu verscherbeln.«

»Was ist Buschfleisch?«, fragte David fasziniert. »Schmeckt das so gut, wie es sich anhört?«

»Das ist ein Wort für jedwedes Fleisch von Wildtieren: Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Vögel, die als Nahrung in den tropischen Wäldern gejagt werden. Alles eben, vom Buschbaby bis hin zum Nashorn. In den meisten Fällen jedoch geht es um Affen oder auch Schlangen. In den wilderen Regionen Afrikas essen die Menschen Buschfleisch, weil es in dem Klima schwer ist, Getreide anzubauen oder Vieh zu halten, unter anderem aufgrund zahlreicher Dürren und Überschwemmungen. In den größeren Orten und Städten wird es jedoch als Delikatesse gegessen … auch wenn sich mir dieser Reiz nie erschlossen hat.«

»Nicht gerade das, worüber die Leute gerne Rezeptbücher schreiben würden, was?«

»Kann man wohl sagen. Außerdem gibt’s da noch das hohe Risiko, dass lokale Wildtierkrankheiten auf den Menschen überspringen, wenn die Tiere verspeist werden – vor allem, wenn das Fleisch nicht richtig gekühlt oder gegart wird.« Er blickte sich in dem Raum um, in dem David leben musste, und musterte die medizinischen Geräte. »Wie ich mich an die Erklärungen meiner Eltern erinnere, so sind sowohl Ebola als auch Aids über Buschfleisch auf den Menschen übergesprungen. Auch Parasiten können Überträger sein – wie zum Beispiel winzige Würmer, die in deinen Muskeln leben. Und jede Wette, dass weitere Krankheiten auftauchen werden … solche, die bisher noch nicht übergesprungen sind und gegen die Ebola wie ein Schnupfen sein wird.« Er zuckte mit den Schultern. »Die Leute beschweren sich über Legebatterien, Chlorhühnchen und mit Antibiotika vollgepumpte Rinder. Dabei vergessen sie ganz, dass im 14. Jahrhundert in Europa, Asien und Afrika fünfzig Millionen Menschen an der Beulenpest gestorben sind. Das könnte wieder passieren und wir sind nicht vorbereitet. Buschfleisch wird illegal nach Amerika, Europa und überall sonst hin exportiert, wo es afrikanische Einwanderer gibt, die Lust auf heimatlichen Geschmack haben.«

»Oh, ich kenne die Risiken neuer Krankheiten, glaub mir.« David streckte die Hand aus und schnipste gegen den transparenten Infusionsbeutel, aus dem eine Flüssigkeit in seinen Arm tropfte. »Was immer sich auch in meine Lunge schleichen konnte, hat sich als resistent gegen so ziemlich jedes Antibiotikum erwiesen, das der Menschheit bekannt ist. Das hier ist das letzte Mittel. Wenn es versagt, werden die Bakterien Amok laufen … und ich sterbe.«

Kapitel Zwei

Schweigen senkte sich für einige Augenblicke auf den Raum, während Lukas das Gehörte verarbeitete und überlegte, wie er damit umgehen sollte.

»Ich habe gehört, dass der Welt die Antibiotika ausgehen«, sagte er schließlich. »Wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, kriegt man das unweigerlich mit. Aber mir war nicht klar, dass die Dinge schon so schlimm stehen.«

»Oh, das tun sie. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich viel Zeit damit verbracht, mich über das Thema schlauzumachen. Ich bin so was wie ein Experte geworden. Außer lesen, Spiele spielen und Filme gucken gibt es hier sonst herzlich wenig zu tun. Oh, und natürlich aus dem versiegelten Fenster zu glotzen.« David schüttelte den Kopf. »Bestimmte Bakterienarten sind sowieso von Natur aus gegen Antibiotika resistent. Einige Bakterien erwiesen sich sogar schon gegen Penicillin resistent, als man es gerade erst entdeckt und angewendet hatte. Andere Bakterien entwickeln durch Mutation erst eine Resistenz. Und wie das so bei der Evolution ist: Wenn deine Gene so mutieren, dass du Antibiotika überlebst, dann wirst du die ziemlich wahrscheinlich an deine Nachkommen weitergeben. Aber nicht nur das: Bakterien können sogar Gene miteinander austauschen, sodass eine nicht resistente Art diese Resistenz von einer anderen Art sozusagen für lau erwirbt.« Er zuckte die Achseln. »Und es betrifft nicht nur Bakterien. Alle Arten von Mikroben können Resistenzen ausbilden. Pilze entwickeln Pilzgiftresistenzen, Viren Resistenzen gegen Antivirenmittel, Urtierchen welche gegen Antiprotozoika. Es ist wie ein biologischer Rüstungswettlauf – und die Mikroben gewinnen.«

»Aber …« Lukas runzelte nachdenklich die Stirn. »… die großen Pharmakonzerne tun doch bestimmt etwas dagegen, forschen und entwickeln neue Antibiotika? Ich mein, mit neuen Medikamenten könnte man doch einen Riesenprofit machen, und das ist gut für’s Geschäft.«

»Könnte man denken, aber nein. Ich habe das genauestens untersucht. Wegen des hohen Risikos zu scheitern, verspürt die Pharmaindustrie nicht gerade große Lust, in Antibiotika zu investieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die potenziellen finanziellen Einnahmen die Entwicklungskosten decken, ist schlichtweg geringer als bei anderen Medikamenten, an denen sie womöglich arbeiten. Ich mein, man gibt Milliarden von Dollars aus, um ein neues Antibiotikum zu entwickeln, und am Ende nehmen die Leute eine Dosis und sind geheilt. Wenn du stattdessen ein neues Medikament zur Symptomlinderung chronischer Krankheiten wie Multiple Sklerose entwickelst oder zur Lebensverlängerung von Krebspatienten, dann schießen deine Profite durch die Decke. Denn die Leute müssen dein Produkt ein Leben lang kaufen!«

»Das ist … schrecklich zynisch«, protestierte Lukas.

»Das ist das Leben«, seufzte David. »Möchtest du wissen, was ich gemacht habe, während du dir in Mosambik Wettrennen auf Nilpferden geliefert hast?«

»Also in Wirklichkeit«, stellte Lukas klar, »haben wir uns keine Wettrennen auf Nilpferden geliefert. Man kann nicht auf Nilpferden reiten. Man kann nicht einmal in ihre Nähe. Von krankheitsübertragenden Tieren wie Moskitos einmal abgesehen, gehören sie zu den gefährlichsten Tieren der Welt.« Er hielt inne. »Wir haben uns Rennen auf Zebras geliefert, aber das ist ’ne andere Geschichte.«

»Das wusste ich nicht. Okay, ich zieh’s zurück.«

»Erzähl weiter … Was also hast du gemacht, während ich auf Zebras um die Wette geritten bin?«

»Ich schätze, meine Eltern waren ein bisschen so wie deine. Mit dem Unterschied, dass sie ihr Leben dem Erhalt des Regenwalds gewidmet haben. Auch darüber weiß ich so ziemlich alles. Hauptsächlich wird der Regenwald abgeholzt, um dort Sojabohnen anzubauen … oder Ölpalmen, aus denen dann Palmöl gewonnen wird. Damit können die Bauern Geld machen, wohingegen sich mit Regenwald nicht wirklich was verdienen lässt. Über zwanzig Prozent des Regenwalds wurden bereits vernichtet und jeden Tag wird eine Fläche von der Größe eines Fußballfelds abgeholzt.«

»Das«, sagte Lukas langsam, »ist schrecklich.«

»Sogar noch schrecklicher, wenn einem klar wird, dass über zwanzig Prozent des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre vom Amazonas-Regenwald produziert wird. Mehr als die Hälfte der auf der Welt geschätzten zehn Millionen Pflanzen- und Tierarten leben dort. Das Amazonasbecken enthält ein Fünftel der Weltsüßwassermenge. Und wir zerstören es vorsätzlich.« Er seufzte. »Manchmal hasse ich dieses Profitdenken. Und dann wieder muss ich daran denken, dass ich nur noch lebe und in diesem Krankenhaus behandelt werde, weil mein Dad und meine Mum wohlhabend sind. Na ja, Mum ist es. Mein Dad ist tot. Er wurde am Amazonas erschossen. Von Guerilla-Bauern, die was dagegen hatten, dass er ihre Bulldozer stoppen wollte. Er wollte verhindern, dass die noch mehr Bäume niederwalzen und dabei einen der letzten Orte zerstören, in denen noch Kragenfaultiere Zuflucht gefunden haben.

»Schätze, dann hatten wir wohl beide ’ne ziemlich taffe Zeit«, stellte Lukas fest. Er streckte die Hand aus und legte sie aufs Glas. »Manchmal wünschte ich, ich hätte den Mut, dasselbe zu tun wie meine Eltern. Aber ich sehe nur zu, dass ich irgendwie von Tag zu Tag überlebe.«

»Geht mir genauso«, murmelte David. Seine Hand kam vor und legte sich ebenfalls auf die Scheibe, sodass sie nur wenige Millimeter Glas trennten. »Aber wir sind jung. Wenn wir älter sind, werden wir vielleicht was dazu beitragen, damit die Welt überlebt.«

»Wenn es sie dann noch gibt«, wandte Lukas ein.

»Hat dir jemals jemand gesagt, dass du ein richtiger Sonnenschein bist?«

Lukas lachte. »Kommt mir irgendwie bekannt vor.« Um die Unterhaltung etwas aufzuhellen, fügte er hinzu: »Ist deine Mum hier in Las Vegas?«

»Sie und mein Bruder. Sie besucht mich jeden Tag und ruft außerdem zwei weitere Male per Videochat von ihrem Hotelzimmer aus an. Er kommt einmal in der Woche vorbei … wenn sie ihn dazu zwingt.« Er nahm die Hand vom Glas und Lukas tat es ihm nach. »Was ist mit deinem Bruder?«, fragte David. »Ist er in Las Vegas?«

Ein schmerzhafter Stich durchfuhr Lukas. Es fühlte sich an, als zerrte jemand an einer alten Wunde. Er konnte regelrecht spüren, wie das Narbengewebe riss. Er schüttelte den Kopf. »Nach dem Mord an unseren Eltern wurden wir von Regierungstruppen gerettet. Ich kam in ein Waisenhaus in Maputo, er in eines in Nampula. Sobald ich aus dem Waisenhaus rauskam, bin ich nach Nampula, um ihn zu suchen. Aber er war weg. Niemand wusste, was passiert war. Ob man ihn adoptiert hatte, er ausgerissen oder in ein anderes Waisenhaus gekommen war. Die Aktenführung dort ist ziemlich primitiv.«

»Du hast weiter nach ihm gesucht?«

»Einige Jahre. Ohne jedoch jemals eine Spur zu finden.« Er zuckte die Achseln. »Aber irgendwie musste ich Geld verdienen. Am Ende hat es mich dann von Maputo nach Baltimore verschlagen, als ich ein betäubtes Nashorn betreut habe, das man per Flugzeug in den Zoo von Baltimore transportiert hat. Seitdem bin ich hier in Amerika.«

»Ein betäubtes Nashorn?«

»Na ja, ein waches würdest du nicht transportieren wollen. Sie können genauso gefährlich sein wie Nilpferde. Aber sie können nicht gut gucken und haben immer richtig miese Laune.«

»Wie viele Plätze nimmt ein betäubtes Nashorn denn ein? Und seid ihr Economy geflogen oder erste Klasse? Wie viele Fertigmenüs hat es verputzt?«

Lukas lachte. »Das Nashorn lag festgeschnallt in einer Kiste im Frachtraum. Und ich habe die meiste Zeit damit verbracht, darauf zu achten, dass es ihm gut ging und es nicht litt.«

»Da muss den Gepäckabfertigern ja fast das Herz in die Hose gerutscht sein, als sie in Baltimore den Frachtraum geöffnet haben.«

»Sie meinten tatsächlich, dass es wohl nicht auf das Gepäckband passen würde. Was ein Scherz war, glaube ich. Wahrscheinlich haben sie schon alles Mögliche durch den Zoll kommen sehen. Ich hab mal von einem deutschen Ehepaar gehört, das versucht hat, zweihundert lebende Taranteln ins Land zu schmuggeln … in verschlossen Tüten, die in seinem Koffer waren. Und von einer Frau, die mit Wasser gefüllte Plastiktüten unter ihrem Kleid trug, in denen sich fünfzig seltene Tropenfische befanden.«

»Manchmal sind die Menschen schon komisch«, merkte David an.

»Das sind sie«, stimmte Lukas zu. Er wollte eine Frage stellen. Doch er wusste nicht, wie er sie formulieren sollte, ohne dass es womöglich beleidigend rübergekommen wäre.

David musste es gemerkt haben. Er hob eine Augenbraue. »Schieß los«, forderte er Lukas auf. »Du kannst ruhig fragen. Irgendwann tut das jeder. Inzwischen bin ich sozusagen daran gewöhnt.«

»Haben die Ärzte dir gesagt, wie lange du noch … hast, realistischerweise?«

David zuckte mit den Schultern und wandte den Blick ab. »Wird das Antibiotikum abgesetzt, das ich zurzeit kriege«, führte er wie beiläufig aus, »füllt sich meine Lunge binnen weniger Tage mit Flüssigkeit. Wodurch ich im Prinzip ertrinke, und zwar extrem langsam. Außerdem werden die Bakterien in meinem Lymphsystem dann Amok laufen. Ich hätte schon Glück, wenn ich eine Woche überlebe. Doch das Hauptproblem lautet wie gesagt: Die Bakterien werden immer resistenter gegen mein aktuelles Antibiotikum. Und das ist das Letzte, was sie sozusagen wenigstens noch ritzen kann. Der Spezialist, der mich behandelt, schätzt, dass wir noch einen Monat haben oder so. In Anbetracht dessen, wie schnell sich die Bakterien reproduzieren und mutieren. Er sucht verzweifelt nach Alternativen, doch er ist nicht optimistisch.«

»Das tut mir leid«, sagte Lukas.

![Young Sherlock Holmes. Tödliche Geheimnisse [Band 7] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c12797d457efeeaddcae14866eb06c53/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft [Band 1] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3ad6f6cc1cab9f4bc553d4249980a81e/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Eiskalter Tod [Band 3] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/685199e56b80e22abcd87a127b9ebc02/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Das Leben ist tödlich [Band 2] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/93c647bcf27707e758dc615174b1bc64/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Daheim lauert der Tod [Band 8] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c36381d12f958c576900190c998b87a/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Nur der Tod ist umsonst [Band 4] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/26ceba7462166b4ff1e5cc8e78327c66/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Der Tod kommt leise [Band 5] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/55c6460c63f812649f84beff8b78f4e2/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Der Tod ruft seine Geister [Band 6] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdc6a0ff0ad4f6d9f6e245376d2935f/w200_u90.jpg)