Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Benevento

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

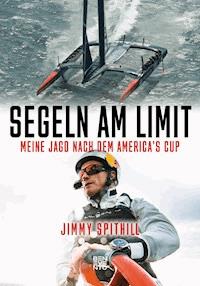

Vom Wunderkind zum zweifachen America's-Cup-Sieger Jimmy Spithill ist ein seltenes Talent, ein Segler der Superlative. Er ist Match-Race-Weltmeister und gewann 2010 und 2013 mit seiner Crew den America's Cup. Aber er will nicht nur zu den Besten gehören, er will der Beste sein. Und dazu gehört mehr als nur Talent. Sein Weg verlief nicht gerade, weshalb er respektvoll von Freunden und Gegnern »The Pitbull« genannt wird. Er ist die Hauptperson in einem Drama, das eines der spektakulärsten der Sportgeschichte ist. Der Ausnahmesportler erzählt von Niederlagen, Schicksalsschlägen und Siegen – und auch über sich selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jimmy Spithill

SEGELN AM LIMIT

Meine Jagd nach demAmerica’s Cup

Aus dem Englischen von Peter Friedrich

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

1. Auflage

© 2017 Benevento Publishing, eine Marke der Red Bull media House GmbH, Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Fotos im Buchinneren aus der persönlichen Sammlung des Autors und werden mit seiner Genehmigung verwendet.

Projektleitung: Dr. Martin Bethke

Übersetzung: Peter Friedrich

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Gesetzt aus Minion Pro, ITC Avant Garde Gothic

Umschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider, diceindustries

Printed in Slovakia

ISBN 978-3-7109-0012-9eISBN 978-3-7109-5019-3

Inhalt

Einführung

Prolog:

Das größte aller Comebacks

Kapitel 1:

»Es ist unwahrscheinlich, dass er je wieder Sport treiben wird.«

Kapitel 2:

»Ich werde im America’s Cup segeln.«

Kapitel 3:

Gerade noch mal davongekommen

Kapitel 4:

Wie das Leben so spielt

Kapitel 5:

Unter »Silberlöffeln«

Kapitel 6:

Auf dem Weg zum America’s Cup

Kapitel 7:

Große Hoffnungen, wenig Geld

Kapitel 8:

Die Tür zum America’s Cup wird eingetreten

Kapitel 9:

California Girl

Kapitel 10:

Elternsein

Kapitel 11:

Was ich von der Luna Rossa gelernt habe

Kapitel 12:

Dogzilla

Kapitel 13:

Wie unser Sieg uns die Tür zum Weißen Haus öffnete

Kapitel 14:

Über Helden, Jagd und Nacktheit

Kapitel 15:

Tod und Zerstörung

Kapitel 16:

Die Dinge nehmen, wie sie kommen

Kapitel 17:

Sieg in aussichtsloser Lage

Kapitel 18:

Die Folgen eines Comebacks

Kapitel 19:

Bermuda

Kapitel 20:

Wie wir beinahe einen Flügel verloren hätten

Kapitel 21:

Eine Niederlage ist nichts anderes als eine Lektion

Kapitel 22:

Was nun?

Danke

Einführung

Ich dachte immer, Leute, die Bücher schreiben wie dieses, wären arrogant. Oft klingt es so, als sollte das Buch den Autor ebenso wie den Leser davon überzeugen, dass die Hauptperson etwas ganz Besonderes ist und über uns Normalsterblichen steht.

Und jetzt sitze ich hier und schreibe ein Buch über Jimmy Spithill. Schuldig im Sinne der Anklage? Hoffentlich nicht. Ich verspüre den Wunsch, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu inspirieren, da ich mich ihnen aus eigener Erfahrung verbunden fühle.

Tatsache ist, dass ich nicht besonders talentiert bin. Ich musste härter als andere Segler arbeiten, um von ganz unten so weit zu kommen, dass ich die bedeutendste Trophäe des Segelsports gewinnen konnte: den America’s Cup. Daher ist der Zweck dieses Buches erfüllt, wenn nur ein einziger Mensch, der vor einem Problem steht, nach der Lektüre sagen kann: »Wenn Jimmy Spithill das geschafft hat, indem er sich selbst treu blieb und nie aufgab, dann kann ich das auch.«

Außerdem hoffe ich, durch meine breit gefächerten Erfahrungen auf diesen Seiten dem Segelsport, der so viel für mich getan hat, etwas von Belang zurückzugeben. Es ist ein sauberer und gesunder Freizeitsport, den man wie kaum einen anderen auf viele Arten und in jedem Alter betreiben kann.

Ich selbst habe mit dem Verfassen dieses Buches meine Wohlfühlzone verlassen; es war kein ganz uneigennütziges Projekt. Doch letzten Endes war es nur eine neue Herausforderung – und ich liebe Herausforderungen.

Jimmy Spithill

Prolog

Das größte aller Comebacks

Der America’s Cup ist der älteste sportliche Wettbewerb, der bis heute regelmäßig ausgetragen wird. Er ging den olympischen Spielen der Neuzeit um 45 Jahre voraus, und auch den ersten internationalen Veranstaltungen im Tennis, Rugby, Fußball, Golf und Cricket.

Seit der erstmaligen Austragung 1851 in englischen Gewässern vor der Isle of Wight ist er ein Quell der Faszination, voller Kontroversen, Tragödien, Dramatik und bahnbrechender technologischer Neuerungen. Bei diesem Wettbewerb fuhr eine ganze Flotte von Englands besten Segeljachten gegen einen einzigen amerikanischen Herausforderer um den damals noch sogenannten »100 Sovereign Cup«.

Der Herausforderer vom New York Yacht Club, der Schoner America, gewann den Pokal mit so gewaltigem Vorsprung, dass Queen Victoria – die vom Deck der königlichen Jacht aus zusah, welche vor Cowes vor Anker lag – auf ihre Frage, wer denn der Zweitplatzierte sei, die inzwischen legendäre Antwort erhielt: »Euer Majestät, es gibt keinen Zweiten.« Die erste der britischen Jachten lag so weit zurück, dass sie noch nicht einmal in Sicht war.

Es war ein stolzer Tag für die Mitglieder des erst kürzlich gegründeten New York Yacht Club, daher wurde bald der Beschluss gefasst, den Pokal zu Ehren des siegreichen Schiffs umzubenennen. So entstand der America’s Cup, der in der Folge zum Inbegriff des internationalen Jachtrennsports wurde.

Vom ersten echten America’s Cup im Jahr 1870 an verteidigte der NYYC den Pokal 24 Mal – die längste Siegesserie im internationalen Sport. Sie endete erst 132 Jahre später, als 1983 die Australia II mit ihrem innovativen Design den Cup im Best-of-Seven-Modus vor Newport, Rhode Island, mit 4:3 Rennen gewann.

In jüngster Zeit hat der America’s Cup dem modernen Segeln völlig neue Dynamik und Impulse verliehen. Die behäbigen Kielboote, die früher um den »Auld Mug« – etwa: die »olle Kanne« – kämpften, wurden durch technologisch äußerst fortschrittliche Hochgeschwindigkeitskatamarane abgelöst. Diese schlanken Doppelrumpfboote sind sowohl aerodynamisch als auch hydrodynamisch so schnittig, dass sie buchstäblich mit bis zu 50 Knoten (etwa 90 km/h) über das Wasser fliegen!

In Verbindung mit diesem spektakulären Übergang vom Kielboot zum Katamaran ragt vor allem der Name eines Seglers heraus: Jimmy Spithill.

2013 pilotierte er den amerikanischen Titelverteidiger Oracle Team USA und schaffte dabei das vermutlich spektakulärste Comeback in der Geschichte internationaler Sportereignisse. Nach einem 1:8-Rückstand holten Spithill und sein Team durch Hartnäckigkeit, Können und eine gehörige Portion Entschlossenheit Punkt für Punkt auf, bis sie schließlich im entscheidenden Rennen den neuseeländischen Herausforderer mit 9:8 bezwangen, sodass der America’s Cup in amerikanischer Hand blieb.

Es ist eine inspirierende Lektüre, wie es Jimmy Spithill gelang, trotz physischer Handicaps und bescheidener Anfänge in Sydney, Australien, weltweit sportliche Schlagzeilen zu schreiben.

Hier ist seine bemerkenswerte Geschichte.

Rob Mundle, 2017

Kapitel 1

»Es ist unwahrscheinlich, dass er je wieder Sport treiben wird.«

Ich war zwölf Jahre alt und saß nervös im Behandlungszimmer eines Arztes in Sydney, eines Arztes, den ich nicht mochte. Er ignorierte mich und sprach über meinen Kopf hinweg mit meiner unübersehbar besorgten Mutter, aber schlimmer noch, er hatte soeben etwas gesagt, das mich wütend machte.

»Eine Operation kann das Problem beheben«, hatte er gemeint, »aber es ist unwahrscheinlich, dass er je wieder Sport treiben wird.«

Statt zu widersprechen, biss ich mir auf die Zunge. Ich durfte ihn nicht gegen mich aufbringen, denn meine Eltern standen kurz davor, der Operation zuzustimmen. Das bedeutete, dass er mein rechtes Bein mit Skalpellen, Bohrern und allen möglich medizinischen Geräten bearbeiten würde, um ein Problem zu lösen, das ich seit meiner Geburt mit mir herumschleppte. Ich hatte es satt, ich wurde immer besorgter und aufgeregter. Ich wollte nur noch raus aus diesem stickigen Raum und in der Bucht vor unserem Haus Segeln gehen.

Was mir am meisten gegen den Strich ging, war, dass dieser Arzt offensichtlich keine Ahnung hatte. Mein Leben drehte sich schon damals nur darum, ein guter Sportler zu sein, obwohl mein rechtes Bein 5 Zentimeter kürzer war als das andere. Der Fuß war drei Schuhgrößen kleiner als der linke und besaß eine Zehe zu wenig, während zwei weitere zusammengewachsen waren.

Überraschenderweise hatte mich das nie gestört, bis ich auf die Highschool kam. Dort entwickelte es sich zu einer echten Plage, und ich hatte chronische Rückenschmerzen, die immer schlimmer wurden. Daraus entstand natürlich noch ein anderes Problem: Ich wurde zunehmend zur Zielscheibe der Schulhofschläger. Ein kleiner, rothaariger und sommersprossiger Junge, der noch dazu hinkte, forderte Spott und Prügel geradezu heraus. Damals fiel es mir nicht leicht, mit dem Mobbing zurechtzukommen, aber ich denke, langfristig hat es mich zu einem besseren Menschen gemacht. Ich legte mir eine dicke Haut und viel Entschlossenheit zu.

Als ganz kleines Kind war ich überzeugt davon, dass es völlig normal war, wenn man am rechten Fuß nur vier Zehen besaß und zwei davon zusammengewachsen waren. Das änderte sich mit vier oder fünf Jahren. Eines Tages betrachtete ich den Fuß meines Vaters und dachte: »Das ist ja komisch! Er hat fünf Zehen!« Ich fing an zu lachen und machte mich lustig über ihn. »He Dad, was stimmt denn mit deinem rechten Fuß nicht?« Leicht erstaunt informierte er mich, dass Füße normalerweise gleich groß sind und je fünf Zehen haben. Mir blieb die Spucke weg. Zehn Minuten lang sagte ich kein Wort, blickte nur zwischen seinen und meinen Füßen hin und her. Ehrlich – bis zu diesem Tag war mir das nie aufgefallen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass für die meisten Menschen ihre Füße ein Spiegelbild voneinander sind.

Trotzdem sah ich meinen rechten Fuß nicht als Problem an, obwohl er manchmal für Frustrationen sorgte. Da er drei Schuhgrößen kleiner war, trug ich an ihm natürlich einen viel zu großen Schuh. Ich war zu jung, um zu begreifen, dass es eine einfache Lösung gegeben hätte. Man hätte nur ein zweites, kleineres Paar Schuhe, das zu diesem Fuß passte, kaufen müssen. Und ich begriff auch nicht, dass meine Eltern diese Möglichkeit nicht nutzten, weil zwei Paar Lederschuhe für sie einfach zu teuer gewesen wären. Sie hatten finanzielle Probleme, daher konnten sie sich lediglich eine dicke Sohlenverstärkung für meinen rechten Schuh leisten, um das Hinken zu vermindern.

Ich fand eine persönliche, kostengünstige Lösung: ich stopfte den Schuh mit Socken, Lumpen oder anderem Zeug aus, um den Fuß darin zu verkeilen. Aber das funktionierte nicht richtig. Nur allzu oft rutschte er mir schon vom Fuß, wenn ich einfach nur so dahinschlenderte. Dann musste ich anhalten und ihn erneut ausstopfen. Erst Jahre später, als ich Rugby in einer höheren Juniorliga zu spielen begann, wurde es besser. Das lag daran, dass mir jedes Mal der Stiefel wegflog, wenn ich über das Feld sprintete, und das schien meinen Eltern ebenso peinlich zu sein wie mir. Jedenfalls trieben sie die Mittel auf, um mir zwei Paar Sportstiefel von unterschiedlicher Größe zu kaufen, und auch zwei Paar normale Straßenschuhe.

Aber gegen mein Hinken half das nichts. Die einzige Möglichkeit war eine Operation, und deshalb saß ich jetzt in der Praxis dieses Arztes, den ich nicht leiden konnte.

Nachdem er das Problem gründlich analysiert hatte, meinte er in beruhigendem Ton zu meiner Mutter, dass er volles Vertrauen in einen Erfolg der Operation hätte – bevor er den vernichtenden Zusatz anbrachte, dass ich vermutlich im Sport nie wieder etwas taugen würde. An dem Punkt verschwammen meine Gedanken. Es interessierte mich nicht mehr, als er meiner Mutter anhand einer Schautafel des menschlichen Körpers an der Wand die Details der Operation beschrieb. Stattdessen überlegte ich mir, wie ich die Behauptung des Arztes, was den Sport betraf, widerlegen konnte. Ich dachte daran, mit meinem kleinen Manly Junior Segelboot Regatten zu fahren und beim Rugby nun noch schneller zu rennen und härter anzugreifen, wenn ich zwei gleich lange Beine hatte. Ich wollte ihn Lügen strafen.

Währenddessen lauschte meine Mutter seinen Worten: »Wir werden das Wachstum des linken Beins reduzieren, indem wir eine Wachstumsfuge entfernen. Dann kann das rechte Bein aufholen, bis es gleich lang ist.«

Sie machte sich natürlich Sorgen, denn die Operation war nicht ohne Risiko. Es handelte sich um eine zukunftsweisende neue Technik – es war eines der ersten Male überhaupt, dass sie angewandt wurde, und auch das erste Mal, dass der Chirurg sich daran versuchte.

Glücklicherweise verlief alles gut, und nach acht Wochen konnte ich die Krücken wegwerfen. Ein paar Monate später, an meinem dreizehnten Geburtstag, war ich wieder voll beweglich. Allerdings dauerte es noch zwei Jahre, bis beide Beine gleich lang waren und das Hinken zu einer fernen Erinnerung verblasste. Heute kann ich, obwohl meine Füße immer noch unterschiedlich groß sind, mit vollem Tempo rennen – wenn auch in verschiedenen Schuhen!

Dieser Arzt erfuhr nie, dass er mein Leben gleich doppelt umgekrempelt hatte – durch die erfolgreiche Operation, und entscheidender noch, durch die Andeutung, dass dieser Junge nie wieder Sport treiben würde.

Am Ende meines letzten Highschooljahres musste ich an ihn denken, als mir an der Pittwater Highschool die Auszeichnung als Sportler des Jahres für meine Erfolge im Segeln, Boxen, australischem Football, in der Rugbyliga und im Cricket verliehen wurde.

Ich bin froh, dass dieser Arzt ein Feuer in mir entfacht hat. Seit damals habe ich alles nur Menschenmögliche getan, um bei jedem Unterfangen der Beste zu sein und den Erfolg für mich sprechen zu lassen.

Kapitel 2

»Ich werde im America’s Cup segeln.«

Mein erstes Wort lautete anscheinend nicht »Mama« oder »Papa«, sondern »Ote«.

Meine Mutter berichtet, dass ich jedes Mal, wenn wir an den Booten in der Rushcutters Bay im Hafen von Sydney vorbeikamen, den Blick nicht davon wenden konnte und pausenlos »Ote« sagte.

Damals wohnten wir in einem kleinen Haus in einer Vorstadt östlich von Sydney, nicht weit vom Zentrum entfernt. Mein Vater Arthur war Ingenieur bei einer Telekommunikationsfirma, und meine Mutter Jenny arbeitete in der Zentrale von Australiens internationaler Fluggesellschaft Qantas.

Irgendwann gerieten meine Eltern in eine Art verfrühte Midlife-Krise – sie hatten genug von der Hektik des Stadtlebens. Sie wollten den Asphaltdschungel hinter sich lassen und sich einem Leben zuwenden, in dem es mehr Natur als Nachbarn gab.

Nach reiflicher Überlegung entschieden sie sich für den Hawkesbury River, einen eindrucksvollen mäandrierenden Fluss, der 120 Kilometer landeinwärts von Broken Bay und Pittwater verläuft, nur 30 Kilometer vom Hafen von Sydney entfernt. Bald hatten sie ihr Traumhaus am Ufer gefunden und sich mit dem Verkäufer auf einen Preis geeinigt. Sie leisteten eine Anzahlung, Verträge wurden ausgefertigt – und währenddessen stach ein anderer Interessent meine Eltern aus. Er hatte mehr geboten und den Handel abgeschlossen.

Sie waren am Boden zerstört. Von meinem Standpunkt aus kann ich im Rückblick nur sagen, dass ich froh darüber bin. Hätten sie dieses Stück Land gekauft, würde ich heute vermutlich Pferde reiten und keine »Ote« segeln, schon gar nicht die schnellsten Katamarane der Welt.

Wenig später hatten wir mehr Glück, und mein Leben kam in die richtige Bahn. Mum und Dad besaßen ein 35-Fuß-Segelboot, mit dem wir regelmäßig vom Hafen von Sidney aus Ausflüge auf dem Pittwater und in die sich anschließenden Wasserwege machten. Ich war noch keine zwei Jahre alt, als wir bei einer dieser Gelegenheiten in der Elvina Bay ankerten, einer malerischen, abgeschiedenen und baumbestandenen Bucht in der Südwestecke des schönen Pittwater. Wir trafen uns dort mit einem Freund der Familie, der auf den Spitznamen »The Rock« hörte und auf der nahegelegenen Insel Scotland Island lebte.

Mum und Dad gefiel es an diesem geschützten Ankerplatz so gut, dass wir fast jedes Mal dort hinfuhren, wenn wir auf dem Pittwater segelten. Eines Tages erzählte »The Rock« meinen Eltern, dass in der Elvina Bay ein winziges Cottage zu verkaufen sei. Nichts Besonderes – eine einfache Hütte mit einem einzigen Schlafzimmer, gebaut aus dem billigsten damals erhältlichen Material, aus Asbestzementplatten. Sie stand auf einem kleinen Hügel auf einem Morgen Land, das vorne an die Bucht und hinten an einen schönen und dicht bewachsenen Nationalpark grenzte.

Mum und Dad verliebten sich augenblicklich in das Haus und seine Möglichkeiten, selbst wenn es von den 20 Anwesen in der Bucht im schlechtesten Zustand war. Es lag auf einer Halbinsel mit weitem Blick über das Wasser und war nur mit dem Boot zu erreichen. Für meine Eltern war es dasselbe, wie auf einer Insel zu wohnen. Es gab sogar ein kleines Bootshaus mit Anlegesteg am Ufer. Der Nachteil daran war der Preis, denn er lag hart an der Grenze ihres Budgets. Also schmiedeten sie einen Plan – kaufen, renovieren, verkaufen –, der allerdings nie umgesetzt wurde. Aber am Ende bekamen sie alles geregelt, und 1982 wurden wir Anwohner von Elvira Bay.

Mit zwei Kindern – einem Dreijährigen und einem vier Monate alten Baby – in eine Zweizimmerhütte auf einem Hügel ohne Zufahrtsstraße zu ziehen, erforderte Mut. Und den besaßen meine Eltern offenbar. Später erzählten sie mir von dem ersten Morgen, als sie unter dem rauen Keckern der Kookaburras dort aufwachten, umgeben von eindrucksvollen Eukalyptusbäumen, mit einem spektakulären Blick aufs Meer. Sie waren überzeugt, ihr Paradies gefunden zu haben. Es war ein herrlicher Ort für Kinder. Sie hatten nur wegen der Nähe zum Wasser Angst, dass meiner Schwester Katie und mir etwas zustoßen könnte, solange wir noch zu jung zum Schwimmen waren. Mir passierte nie etwas, aber Katie fiel zweimal rein und musste gerettet werden.

Meine Großeltern väterlicherseits, die auf dem Festland in einer Vorstadt westlich von Sidney wohnten, waren ausgerechnet bei den beiden Gelegenheiten zu Besuch, als Katie vom Steg plumpste. Meine Großmutter sagte streng: »Arthur, ständig passiert hier so etwas. Das ist zu gefährlich. Und ihr seid hier so weit weg von allem! Wie kann man nur so leben?«

Sie waren nicht besonders beeindruckt von unserem bescheidenen Heim, das buchstäblich am Auseinanderfallen war. Aber das störte meine Eltern nicht. Wir Kinder lernten bald schwimmen, und was das Haus anging, konnte Dad sein Talent als Baumeister beweisen. Die Umbauten an der Hütte waren bald in vollem Gang, aber es war keine leichte Aufgabe. Das Baumaterial musste mit unserem kleinen Aluminium-Dingi aus dem nächsten Ort, Church Point, geholt und auf dem Seeweg zum Haus transportiert werden. Am Ufer luden wir alles aus – Bauholz, Fliesen, Steine und Zement – und schleppten es die Treppen hoch bis zum Haus.

Als Kind in der Elvina Bay war man entweder im Wasser oder im Busch. Ohne Straßen gab es keine Autos, daher ließen Mum und Dad uns schon in jungen Jahren »an der langen Leine« spielen. Trotzdem war das Schöne an der Elvina Bay, dass sie nicht allzu weit vom Rest der Welt entfernt lag. In nur 90 Minuten konnten wir mitten in der City von Sydney sein.

Es mag ein Klischee sein, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Aber in einer winzigen Küstengemeinde wie Elvina Bay, wo niemand die Tür zusperrte, war das Realität. Ich war eines der jüngsten Kinder von den zehn Jungs und ein paar Mädchen, die gemeinsam herumzogen und die Gegend unsicher machten. Es war ein bisschen wie Wilder Westen am Meer für Kinder. Jeder kannte jeden, es gab keine Regeln, und wir konnten tun und lassen, was wir wollten, solange wir rechtzeitig zum Abendessen nach Hause kamen. Wir waren den ganzen Tag im Freien beim Segeln und Schwimmen, durchstreiften den Busch oder kletterten Wasserfälle hinauf. Wirklich übertrieben war nur, wenn wir uns nachts aus dem Haus schlichen und barfuß durch den Busch liefen – denn im australischen Busch kann einen so ziemlich alles umbringen! Ich weiß nicht, wie wir das überstanden haben, aber wir sind alle noch am Leben.

Der Alltag in der Bucht hatte auch ein paar Nachteile, aber die nahmen wir für unseren Lebensstil in Kauf. Wir wussten, dass Buschfeuer aus dem Hinterland in die Bucht durchbrechen und die Häuser bedrohen konnten. Manchmal zogen gewaltige Gewitter über den Hügeln im Westen auf und legten tagelang die Stromversorgung lahm. Aber darauf waren wir vorbereitet, das gehörte dazu. Für mich war das Größte der Gemeinschaftssinn, und dass man jederzeit Hilfe fand, wenn man sie brauchte.

Je älter ich wurde, desto mehr zog es mich zum Wasser. Mit fünf bekam ich ein kleines Windsurfbrett für Kinder geschenkt, und sobald der Wind über die Elvina Bay und den Pittwater blies, war ich draußen und segelte, so schnell ich konnte.

Nach australischen Begriffen galten meine Eltern als sozial benachteiligt. Sie hatten ständig mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Es half ein bisschen, als sie den Bootschuppen an einen Bekannten vermieten konnten, der ihn nur am Wochenende benutzte. Für mich hatte das einen besonderen Vorzug: Er besaß einen Hobie 14 Cat. Schon seltsam, dass ich meine ersten Segelerfahrungen auf einem Katamaran machte – heute segle ich die schnellsten der Welt.

Ich liebte diesen Hobie. Bevor ich gut genug war, um alleine damit rauszufahren, wartete ich immer ungeduldig darauf, dass Dad von der Arbeit kam und wir Segeln gehen konnten. Am Wochenende standen die Kinder aus der Bucht Schlange danach. Es war ein Aufbruch ins Abenteuer. Oft drängten wir uns zu zehnt auf dem Ding, schwammen, tauchten, und segelten in den Buchten herum. Ich hätte mir kein schöneres Leben vorstellen können.

An Schultagen war es wichtig, das Fährboot nach Church Point nicht zu verpassen. Jeden Morgen kam das kleine blau-weiße Schiff um die Landspitze in die Bucht getuckert, und der Skipper betätigte das Nebelhorn. Das war für mich das Signal, dass mir nur noch eine Minute Zeit blieb, um das zu beenden, was ich gerade tat, die Feuerschutzschneise hinunterzurennen und an Bord zu springen. Wenn man die Fähre verpasste, gab es ernste Schwierigkeiten mit den Eltern und der Schule. Aus irgendeinem Grund schien ich immer der Letzte zu sein, der an Bord hüpfte, nur Sekunden, bevor das Boot vom Steg ablegte.

Ich erinnere mich noch gut an einen Morgen, als ich nach meinem Sprint zum Steg mit hämmerndem Herzen und ungeheuer erleichtert an Deck landete.

»Morgen, James!«

»Morgen, Len!«

»Das war knapp, Kumpel. Irgendwann schaffst du’s nicht mehr!«

»Keine Sorge, Len, bin nicht mal ins Schwitzen gekommen.«

Es gab noch zwei Haltestellen zwischen Elvina Bay und Church Point – dem Tor zur Zivilisation. Von dort aus nahmen wir den Bus nach Mona Vale und hatten dann noch reichlich Zeit bis Schulbeginn.

Ich erinnere mich gut, dass der Schulweg einmal nicht so verlief wie geplant. An diesem Morgen alberten ein Freund und ich auf unseren BMX-Rädern herum und hatten so viel Spaß dabei, dass wir die Zeit vergaßen und die Fähre verpassten. Jetzt saßen wir tief im Schlamassel, denn es bestand keine Chance mehr, rechtzeitig zur Schule zu kommen. Dann hatten wir einen Geistesblitz! Warum nicht einfach nach Church Point schwimmen? Klasse Idee! Wir rasten mit den Fahrrädern durch den Busch bis zu einer Stelle, die unserem Ziel am nächsten lag, zogen uns bis auf die Unterwäsche aus, sprangen ins Wasser und schwammen los. Es waren ungefähr anderthalb Kilometer – für uns eine lange Strecke –, aber glücklicherweise gab es eine Menge Festmacherbojen in der Bucht, wo wir uns ausruhen und wieder zu Atem kommen konnten. Damals verschwendeten wir keinen Gedanken an Haie! Als wir am Ufer ankamen, nahm uns ein freundlicher Mensch bis zur Schule mit, wo wir uns, nass wie wir waren, unbemerkt in den Raum mit den Fundsachen schlichen und ein paar Schuluniformen fanden, die wir anziehen konnten. Wir erreichten das Klassenzimmer ohne Zwischenfälle und setzten uns an unsere Tische, als wäre nichts gewesen. Mission erfüllt! Weder der Lehrer noch unsere Eltern merkten etwas.

Als ich neun war, gab es zwei einschneidende Veränderungen in meinem Leben – ich bekam erstens einen jüngeren Bruder namens Thomas (kurz Tom) und zweitens die unverhoffte Möglichkeit, ein eigenes Segelboot zu besitzen. Letzteres war ein reiner Glücksfall. Unser Vater hatte bemerkt, dass ein Nachbar seine alte Manly Junior Segeljolle bei der jährlichen Sperrmüllsammlung wegwerfen wollte. Er zögerte keine Sekunde, fragte, ob wir sie haben könnten, und der Nachbar willigte gerne ein. Die Jolle hatte einen »stumpfen« Bug, war 2 Meter 60 lang, aus Sperrholz gebaut, außerdem schwer und reparaturbedürftig, aber für uns hieß es: Des einen Leid ist des anderen Freud. Wir halfen Dad beim Herrichten des Bootes, strichen es blau an und nannten es »Ventura«, nach einer Jacht, die Dad gehört hatte, bevor die Kinder kamen.

Vom ersten Tag an, als wir die Ventura zu Wasser ließen, konnten Katie und ich gar nicht genug davon bekommen – wir waren bei jeder Gelegenheit draußen, und häufig begleitete uns Dad im Aluboot und schrie uns Segelanweisungen zu.

Wir Kinder in der Bucht hatten viel Spaß miteinander, aber auch zwischen den Erwachsenen bestand ein erstaunliches Maß an Kameradschaft. Wenigstens einmal in der Woche – meistens am Freitagabend – trafen sich so gut wie alle am Fähranleger in Church Point auf ein paar Bier. Wir Kinder waren auch dabei und amüsierten uns. Wir nannten die Bude das »Church Point Hilton«, aber glauben Sie mir, es hatte keine Ähnlichkeit mit einem Hilton. Die Bandbreite der Gäste war erstaunlich, sie reichte vom einfachen Arbeiter bis zum Richter und allem, was dazwischenlag. Während das Bier wie Wasser durch die Kehlen floss, wurde die Gesellschaft immer lebhafter und lauter. Fast jeder Hundebesitzer aus der Bucht hatte sein Haustier dabei, daher waren Beißereien nichts Ungewöhnliches. Im Grunde fanden dort typische Aussie-Trinkgelage unter freiem Himmel statt.

Eines Tages, als Dad nach Hause kam, sagte er mir, er habe gehört, dass am Sonntag im Avalon Sailing Club am anderen Ende des Pittwater eine Manly Junior Regatta stattfinde. Katies Begeisterung für das Segeln hatte zu dieser Zeit etwas nachgelassen, aber das konnten wir uns keinesfalls entgehen lassen – es war die erste Chance, mit unserem Segelboot ein Rennen zu fahren.

Es war ein wunderschöner Morgen, und wir waren beide schon sehr früh auf den Beinen, um die Ventura aufzuriggen und zu Wasser zu bringen, damit wir nach Avalon segeln konnten. Dad folgte uns im Aluboot.

Es herrschte kaum Wind, sodass wir ungefähr eine Stunde brauchten. Sobald wir angekommen waren, zogen wir unsere Jolle stolz auf den Strand zwischen die wartende Flotte der Manly Juniors. Wir merkten sofort, dass es einen großen Unterschied zwischen 90 Prozent dieser Boote und unserem gab: Sie bestanden alle aus Fiberglas und hatten neue Segel.

Die Kids aus dem Klub beäugten unser Boot, als stammte es aus einem Museum. Es gab eine Menge abfällige Kommentare:

»Mann, was für eine Kiste! Wie wollt ihr denn damit fahren?«

»He, das Ding ist ja aus Holz, und schaut euch mal die uralten Segel an, haha!«

»Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mit dem Ding eine Regatta fahren? Das ist ja älter als meine Großmutter!«

Katie fing an zu weinen, und ich war wirklich angepisst. Glücklicherweise merkte Dad, was los war, kam zu uns und nahm uns in den Arm:

»Egal, was die Leute denken oder sagen, ihr segelt euer Boot jetzt schon ziemlich lange. Ihr habt es selbst wieder aufgebaut und repariert – also geht einfach da raus und wartet ab, was passiert.«

Anschließend erklärte er uns den Kurs und den Startvorgang. Wir schoben die Ventura wieder ins Wasser, sprangen an Bord und hielten auf die Startlinie zu. Der Wind hatte kräftig aufgefrischt, und als das Rennen begann, hatten Katie und ich alle Hände voll zu tun, die Segel zu trimmen und die Jolle auszubalancieren. Wir waren etwa zwei Stunden lang auf dem Wasser, und die ganze Zeit hatte ich kaum eine Ahnung, wie wir im Vergleich zu den anderen Booten lagen – wir segelten einfach, so gut wir konnten, um den Regattakurs. Als wir endlich das Ziel erreichten, hörten wir ein Geräusch, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Sie feuerten einen Schuss ab, das Zeichen dafür, dass wir als Erste die Ziellinie überquert hatten – wir hatten gleich unsere allererste Regatta gewonnen!

Als wir an Land gingen und die Ventura auf den Strand zogen, war Dad beinahe genauso aufgeregt wie wir. Dieselben Kids wie zuvor versammelten sich um unsere Jolle, aber diesmal war ihnen das Lachen vergangen.

Von da an konnten Katie und ich nicht genug vom Segeln bekommen. Eine einzige Regatta hatte unser Leben verändert. Der Sieg lehrte mich sehr früh zwei wichtige Lektionen, die ich bis heute nicht vergessen habe: Beim Sport lässt man die Ergebnisse für sich sprechen, und man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen.

Ein paar Tage später erreichte uns ein offizielles Schreiben vom Avalon Sailing Club.

Lieber James, liebe Katie,

herzlichen Glückwunsch zu eurem großartigen Sieg am Sonntag!

Ein erster Regattasieg muss genauso sein, als ob man bei seinem ersten

Cricketspiel 100 Runs erzielt.

Es war ein hartes Rennen, aber jedes Mal, wenn ich euch gesehen habe,

hattet ihr alles absolut unter Kontrolle. Gut gemacht.

Der Klub darf von euch in Zukunft große Dinge erwarten.

Hochachtungsvoll,

Ian Craig

Ehrenamtlicher Sekretär

Zusammen mit Katie zu segeln, lehrte mich, wie wichtig es war, ein Teamplayer zu sein. Anfangs war das nicht leicht – Bruder und Schwester kommen nicht immer gut miteinander aus –, aber bei uns funktionierte es. Ich muss allerdings gestehen, dass ich ihr bei einer Regatta mit der Ventura einmal etwas so Gemeines zubrüllte, dass sie in Tränen ausbrach.

Dad nahm mich damals beiseite und sagte, ich solle sie in Ruhe lassen und das Team respektieren. Da fiel bei mir der Groschen. Ich bekam bald mit, dass man beim Segeln umso lauter wird, je unsicherer man ist. Das war auf jedem Boot so, auf dem ich gesegelt bin. Auf einem leisen Boot weiß die Crew genau, was sie tut – jeder konzentriert sich voll Selbstvertrauen auf seinen Job. Natürlich brüllt man sich gelegentlich an, wenn es sehr windig und laut und die Kommunikation lebenswichtig ist. Aber jemanden bei einer Segelregatta anzuschreien, heißt für mich, dass die Struktur der Mannschaft nicht stimmt. Das mag auch am Skipper liegen, nicht unbedingt an der Crew. Es ist ein Anzeichen dafür, dass es an gegenseitigem Respekt mangelt, und ohne den kann man nicht gewinnen. Die Besten verlieren nie die Selbstkontrolle, vor allem, wenn es hart auf hart geht.

Kurz nachdem Katie und ich die Regatta im Avalon Sailing Club gewonnen hatten, erklärte ich meinen Eltern: »Ich werde im America’s Cup segeln!«

Dad stimmte sofort zu: »Klar wirst du das.«

Sie waren natürlich nicht wirklich davon überzeugt. Schließlich reden Neunjährige allen möglichen Unsinn daher. Aber ich wusste damals schon, was ich mit dem Segeln erreichen wollte, und zwar aus einem guten Grund … Von der Elvina Bay im Speziellen und dem Pittwater im Allgemeinen stammt eine unglaubliche Anzahl professioneller Segler, darunter australische Sportlegenden, die wichtige Rollen im America’s Cup gespielt haben, etwa Iain Murray, Adam Beashel, Colin Beashel, Ken Beashel, Hugh Treharne, Phil Smidmore, Grant Simmer und Rob Brown. Ganze vier Teammitglieder der Australia II, die 1983 als erste nicht-amerikanische Jacht den America’s Cup gewann, kamen aus der Umgebung der Elvina Bay.

Bei diesem sportlichen Erfolg stand Australien buchstäblich kopf. Ein Nicht-Australier kann sich das kaum vorstellen. In dem Augenblick, als die Australia II die Ziellinie überquerte, verfiel das Land in einen grenzenlosen Siegestaumel. Die Autofahrer hielten mitten im Berufsverkehr auf der Sydney Harbour Bridge an und tanzten um ihre Fahrzeuge herum. Ich war, ehrlich gesagt, noch zu jung, um mich an viel zu erinnern. Aber die Wirkung war so groß, dass unser damaliger, sportbegeisterter Premierminister Bob Hawke am Morgen danach in Champagnerlaune eine Fernsehansprache hielt und erklärte: »Jeder Chef, der heute einen Arbeiter feuert, weil er nicht zur Arbeit erschienen ist, ist ein Arschloch.«

Beim Segeln wurde Rob Brown, einer der Einheimischen, zu meinem Mentor. Er war nicht nur America’s-Cup-Teilnehmer, sondern auch Champion der »18-foot Skiffs«. Das waren die ersten extrem auf Tempo getrimmten Segelboote, deren Rennen regelmäßig im Fernsehen übertragen wurden. Diese Skiffs waren leichte, stark übertakelte Boote und ihrer Zeit voraus. Ihre Regatten-Übertragungen im TV wurden zu meinen Lieblingssendungen. Ich klebte an der Mattscheibe und verfolgte Segelbootrennen, wie sie nie zuvor veranstaltet worden waren. In Australien gab es eine große Fangemeinde. Rob gehörte zu den besten Teilnehmern, und wann immer ich ihn sah, fragte ich ihn Löcher in den Bauch, nach dem Segeln im Allgemeinen, den Skiffs und dem America’s Cup.

Was mich betraf, war die Sache sonnenklar – hier lebte eine ganze Gruppe von Einheimischen, die alle professionelle Segler waren oder gewesen waren. Ich liebte das Segeln, warum sollte ich also nicht auch dafür bezahlt werden?

Nur Mum und Dad begriffen nicht, dass ein Kind in meinem Alter sein Lebensziel schon so klar vor Augen haben konnte. Sie schüttelten den Kopf, was mich nicht weiter störte.

Sie waren allerdings beeindruckt, als ich im Alter von zehn Jahren bereits Unternehmer wurde. Es gab etliche Wochenendhäuser in der Bucht, deren Besitzer immer wieder für ein paar Tage dem Moloch Großstadt entfliehen wollten. Viele von ihnen hatten kleine Boote vor Anker oder an den Stegen liegen, und wenn es regnete – was ziemlich häufig vorkam –, liefen sie voll Wasser. »James Spithill Enterprises« bot einen Service an, um diese Boote leer zu pumpen, damit sie nicht untergingen. Dabei ging es mir nicht nur darum, mir ein Taschengeld zu verdienen: Wenn man als Junge in der Stadt aufwächst, träumt man von seinem ersten Auto oder Motorrad. Aber da, wo ich lebte, träumte man von kleinen Motorbooten mit großen Außenbordern. Zu meinem Entzücken erlaubte mir eine ganze Anzahl von Kunden, ihre Boote in ihrer Abwesenheit zu benutzen. Damit auf dem Wasser zu sein, war für meine Kumpel und mich das größte Vergnügen.

Die Schule war allerdings ein Problem. Ich hatte das Gefühl, dass sie meiner Segelei im Weg stand. Außerdem verhinderte sie, dass ich mit meinen Kumpels Spaß hatte. Und auf einer eher persönlichen Ebene lernte ich dort Mobbing kennen. Wie schon erwähnt, durch meine roten Haare und Sommersprossen war ich für ältere Jungs, denen das Schikanieren Spaß machte, eine ideale Zielscheibe. So gerieten meine Freunde und ich häufig in Auseinandersetzungen. Das lehrte mich, dass das alte Sprichwort über Rothaarige stimmt: Wenn du rothaarig bist, kannst du zwei Dinge besonders gut: Weglaufen – aus offensichtlichen Gründen. Und kämpfen, weil du das Weglaufen irgendwann satt hast.

Tatsächlich war es am Ende das Mobbing, das mich zum Schulsport trieb. Im letzten Jahr der Grundschule gab es ein Probespiel für das Rugbyteam. Um hineinzukommen, musste man gegen das bestehende Team antreten und die Spieler zu Boden zwingen. Da sie immer im Ballbesitz waren, griff man sie auch ständig an. Das war mir ganz recht. Ich hatte kein Problem damit, auf große Kerle loszugehen – das hatte ich zu Hause in der Bucht, wo die meisten anderen Jungs älter oder größer waren, oft genug geübt. Was mich an dem Testspiel besonders faszinierte, war, dass viele der Schulhofschläger zum gegnerischen Team gehörten. Ich ging mit dem einzigen Ziel auf sie los, ihnen so sehr wehzutun wie möglich. Als ich das Spielfeld betrat, kochte die Wut hoch, die sich von all den Prügeln angestaut hatte, die meine Freunde und ich bezogen hatten. Hier konnte ich ihr freien Lauf lassen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Am Ende des Spiels war ich ziemlich blutbesudelt, aber Mr. Brown, der Trainer, zeigte sich beeindruckt:

»Mann, du bist dabei. Du bist im Team. Hab noch nie erlebt, dass einem der eigene Körper so egal sein kann. Das war mit das beste Tackling, das ich je gesehen habe – und jetzt hau ab zur Krankenstation und lass dir das Blut abwaschen.«

Der Vorfall brachte einige der Rambos zur Vernunft und bewies mir, dass es im Sport nicht darauf ankam, wo man herstammte oder wie man aussah. Es lief darauf hinaus, wer am härtesten arbeitete und es am meisten wollte, hatte am meisten Erfolg.

Und noch etwas dämmerte mir. Ich begriff, dass es in meinem Leben mehr Raum für Sport als für akademische Erfolge gab. Abgesehen vom Rugby – bei dem die Rambos und ich irgendwann gute Freunde wurden – beteiligte ich mich auch sonst an so ziemlich allen Sportarten, die in der Schule angeboten wurden.

Wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, bemerke ich, dass der langweiligste Teil davon die Rückfahrt mit dem Fährboot war, unbeschreiblich öde, weil Elvina Bay der letzte Haltepunkt war. Das kleine Boot tuckerte von Church Point aus erst nach Scotland Island und dann durch die ganzen anderen Buchten, bevor es an unserem Steg anlegte. Um der eintönigen Fahrt wenigstens ein bisschen Spaß abzugewinnen, erfanden wir Kinder von der Elvina Bay ein privates Spiel – den »Strudel«. Das ging so: Während wir uns dem letzten Halt näherten, zogen wir die Schuhe aus. Sobald wir an Land gesprungen waren, schmissen wir sie samt den Schultaschen hin und stürzten uns hinter der Fähre ins Wasser, wo wir uns von den strudelnden Wellen der Schiffsschraube herumwerfen ließen, wenn sie wieder ablegte. Wir hatten uns natürlich nicht überlegt, was passieren könnte, wenn der Skipper rückwärts fuhr statt vorwärts!

Das alles war Teil unserer wundervollen Kindheit in der Bucht. Wir hatten vor nichts Angst und nichts zu fürchten. Und wir waren »wasserfest«, sodass unsere Eltern sich keine Sorgen machen mussten. Einmal bauten wir gemeinsam eine eigene BMX-Rennstrecke mit Buckeln, die so groß waren, dass wir uns gerade noch so darüberzuspringen trauten. Natürlich gab es gelegentlich Unfälle, einen Arm- oder Schulterbruch, aber für uns Kinder waren das Kollateralschäden, die eben passierten, wenn man sich amüsierte. Das größte Problem stellten die Schlangen dar, aber zum Glück hatten wir einen Nachbarn, der sich damit auskannte. Eine Zeit lang mussten wir ihn ziemlich oft rufen. Damals hielten wir in einem Stall hinter dem Haus ein paar Kaninchen, sodass die Schlangen unser Grundstück häufig mit einem Schnellimbiss verwechselten und wir den »Schlangenmann« holen mussten:

»He Mike, da ist wieder eine Schlange in unserem Hinterhof …«

»Keine Sorge, ich komme gleich rüber.«

Im Nullkommanichts war er da, packte die Schlange hinter dem Kopf und schleifte sie in den Busch, wo er sie freiließ.

Ich sah ihm immer dabei zu, und als er das bemerkte, fragte er eines Tages: »Willst du es auch mal probieren? Ich zeige dir, wie man sie halten muss.«

Ich nickte mit einer gewissen Zurückhaltung, aber gleichzeitig enthusiastisch.

Die Gelegenheit ergab sich, als eines Tages eine Rautenpython auf der Suche nach einem Kaninchensnack auf unseren Hof geglitten kam. Das war eine Schlange, die man einfach nicht umbringen konnte – zwar ungiftig, aber fast zwei Meter lang. Pythons umschlingen ihre Beute und erdrücken sie.

»Okay, James, die nimmst du«, sagte Mike. »Geh einfach so weit wie möglich in den Busch, wirf sie von dir und komm wieder zurück.«