9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

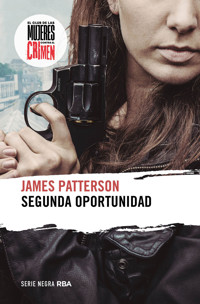

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: El Club de las Mujeres contra el Crimen

- Sprache: Spanisch

LA CONSAGRACIÓN DE UNA DE LAS SERIES MÁS ORIGINALES DEL GÉNERO. La ciudad de San Francisco está conmocionada tras el tiroteo a la salida de una iglesia que ha acabado con la vida de una niña de once años. La recientemente ascendida a teniente Lindsay Boxer se encarga del caso y no tarda en encontrar indicios de que la muchacha no es una víctima al azar. Poco después aparece el cadáver de una anciana que ha muerto ahorcada. Ambas mujeres eran negras, pero ¿hay algún otro vínculo entre ellas? Ante la creciente sospecha de que se enfrenta a un asesino frío y calculador, Lindsay recurre de nuevo a sus amigas del Club de las Mujeres contra el Crimen —una forense, una periodista y una fiscal— para atraparlo y evitar más muertes. Aún no saben que una de ellas podría ser el próximo objetivo de un psicópata despiadado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Título original inglés: 2nd Chance.

© del texto: James Patterson, 2003.

Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con Kaplan/DeFiore Rights a través de The Foreign Office.

© de la traducción: Celia Filipetto.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: noviembre de 2023.

REF.: OBDO240

ISBN:978-84-1132-506-6

EL TALLER DEL LLIBRE · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Todos los derechos reservados.

PRÓLOGO

LOS NIÑOS DEL CORO

Aaron Winslow jamás olvidaría los minutos siguientes. Reconoció los sonidos aterradores en cuanto restallaron en plena noche. El cuerpo se le heló por completo. Se le hacía difícil creer que, en aquel vecindario, alguien pudiera disparar un fusil de gran calibre.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

Su coro se disponía a abandonar la iglesia de La Salle Heights. Cuarenta y ocho niños pasaron en tropel delante de él en dirección a la acera. Acababan de terminar el ensayo general antes del concierto de San Francisco, y habían estado estupendos.

Entonces se oyeron los tiros. Muchos tiros. No solo uno. Una lluvia de tiros. Un ataque.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

—¡Al suelo! —gritó a voz en cuello—. ¡Todos al suelo! Cubríos la cabeza. ¡Venga, rápido! —Le parecía increíble estar pronunciando aquellas palabras.

Al principio, nadie dio muestras de haberlo oído. Los niños, vestidos con blusas y con camisas blancas, debieron de confundir aquellos disparos con petardos. Una ráfaga de balas cruzó la hermosa vidriera de la iglesia. La representación de Cristo bendiciendo a un niño en Cafarnaúm se hizo trizas. Los trozos de cristal salieron despedidos en todas direcciones; algunos cayeron sobre las cabezas de los niños.

—¡Alguien nos dispara! —aulló Winslow. Tal vez fuera más de una persona. ¿Cómo era posible? Corrió como un poseso entre los niños, gritando, agitando los brazos, obligando a que se tirasen sobre el césped a cuantos podía.

Cuando por fin los pequeños quedaron agazapados o tumbados en el suelo, Winslow alcanzó a ver a dos niñas del coro, Chantal y Tamara, petrificadas sobre el césped mientras las balas volaban sobre ellas.

—¡Chantal, Tamara, agachaos! —les gritó, pero ellas seguían allí, abrazadas, gimiendo desesperadas. Eran amigas íntimas. Las conocía desde pequeñas, cuando jugaban a las cuatro esquinas en el asfalto.

No lo dudó ni un instante. Echó a correr hacia ellas, las sujetó enérgicamente de los brazos y las obligó a tirarse al suelo. Luego se les echó encima y las apretó con fuerza.

Las balas pasaban silbando a pocos centímetros de su cabeza. Le dolían los oídos. Temblaba todo, igual que las niñas a las que cubría. Tuvo la certeza de que iba a morir.

—Todo irá bien, pequeñas —susurró.

Y entonces, tan de repente como habían empezado, los tiros cesaron. Todo quedó sumido en un profundo silencio. Un silencio extraño e inquietante, como si el mundo entero hubiera dejado de prestar atención.

Se incorporó y sus ojos captaron una escena increíble. Poco a poco, por todas partes, los niños se levantaban con dificultad. Algunos lloraban, pero no vio sangre ni heridos.

—¿Estáis todos bien? —gritó Winslow. Se abrió paso entre la multitud—. ¿Alguno de vosotros está herido?

—Estoy bien... estoy bien —le fueron respondiendo. Miró a su alrededor con incredulidad. Aquello era un milagro.

Entonces, oyó el lloriqueo de un solo niño.

Se dio la vuelta y divisó a Maria Parker, de apenas doce años. Maria estaba de pie sobre los encalados peldaños de madera de la entrada de la iglesia. Parecía perdida. Sollozaba entrecortadamente con la boca abierta.

Entonces, Aaron Winslow descubrió lo que había provocado el ataque de histeria de la niña. El corazón le dio un vuelco. Ni siquiera en la guerra, ni siquiera en su infancia transcurrida en las calles de Oakland, había presenciado nada tan tremendo, tan triste y tan carente de sentido.

—Dios mío, no. ¿Cómo has podido dejar que pasara?

Tasha Catchings, de apenas once años, había quedado ovillada sobre un arriate, cerca de los cimientos de la iglesia. Su blusa blanca estaba empapada en sangre.

El reverendo Aaron Winslow se echó a llorar.

PRIMERA PARTE

OTRA VEZ EL CLUB DE LAS MUJERES CONTRA EL CRIMEN

1

Un martes por la noche, estaba jugando a las cartas con tres residentes del hogar de acogida de Hope Street. Me lo estaba pasando en grande.

En el raído sofá que había delante de mí, estaban sentados Héctor, un chico del barrio que acababa de salir del reformatorio hacía apenas dos días; Alysha, callada y guapa, pero con una historia familiar de aquí te espero, y Michelle, que a los catorce ya llevaba un año vendiéndose en las calles de San Francisco.

—Corazones —canté lanzando sobre la mesa un ocho y cambiando el palo justo cuando le tocaba jugar a Héctor.

—Joder, pies planos —protestó—. ¿Cómo es posible que cada vez que voy a tirar yo, me claves el puñal?

—Eso te pasa por fiarte de un madero, idiota —rio Michelle y me lanzó una sonrisa cómplice.

Llevaba un mes pasando una o dos noches por semana en el hogar de acogida de Hope Street. Tras el terrible caso de los novios, ocurrido ese verano, me había pasado mucho tiempo con la sensación de estar completamente perdida. Pedí un mes de permiso en Homicidios y me dediqué a pasear por el puerto deportivo y, desde el refugio de mi apartamento de Potrero Hill, a contemplar la bahía.

No me sirvió de nada. Tampoco la terapia, ni el apoyo incondicional de mis chicas: Claire, Cindy y Jill. Ni siquiera volver al trabajo. Sin poder hacer nada, había presenciado cómo se le escapaba la vida a la persona que amaba. Todavía me sentía responsable por la muerte de mi compañero en el cumplimiento del deber. No había nada que llenara el vacío.

Por eso vine aquí... a Hope Street.

La buena noticia era que, en cierto modo, aquello funcionaba.

Aparté la vista de las cartas y miré a Angela, una recién llegada que estaba sentada en una silla metálica, al otro lado de la habitación, abrazando a su hija de tres meses. La pobre chica, que no tendría más de dieciséis años, llevaba toda la noche casi sin abrir la boca. Intentaría hablar con Angela antes de marcharme.

Se abrió la puerta y entró Dee Collins, una de las principales consejeras del hogar. La seguía una mujer negra, de aspecto agarrotado, vestida con un traje gris de corte conservador. Se le notaba a la legua que trabajaba en el Departamento de Niños y Familias.

—Angela, ha venido tu asistente social —dijo Dee arrodillándose a su lado.

—No estoy ciega —respondió la adolescente.

—Tenemos que llevarnos al bebé —la interrumpió la asistente social, como si cumplir con aquella tarea fuera lo único que le impedía tomar el siguiente tren de cercanías Caltrain.

—¡No! —Angela aferró al bebé con más fuerza—. Déjame en este agujero, mándame otra vez a Claymore, pero no te lleves a mi bebé.

—Por favor, querida, solo serán unos días —intentó asegurarle Dee Collins.

La adolescente protegió con los brazos a su bebé quien, como si presintiera que iban a hacerle daño, rompió a llorar.

—No montes un número, Angela —le advirtió la asistente social—. Ya sabes cómo son estas cosas.

Cuando se le acercó, vi a Angela saltar de la silla. Llevaba al bebé bajo el brazo y, en la otra mano, un vaso de zumo que estaba bebiendo.

Con un rápido movimiento, rompió el vaso contra la mesa. De ese modo, lo convirtió en un fragmento irregular.

—Angela —la llamé levantándome de un salto de la mesa donde jugaba a las cartas—. Deja eso. Nadie se llevará a tu bebé a menos que tú lo quieras.

—Esta zorra intenta joderme la vida —dijo echando chispas por los ojos—. Primero, me deja tirada en Claymore tres días más de lo que me correspondía; después, no me deja volver a casa con mi madre. Y ahora intenta quitarme a mi niña.

Asentí y clavé la mirada en los ojos de la adolescente.

—Lo primero que tienes que hacer es dejar ese trozo de vidrio —le dije—. Lo sabes de sobra, Angela.

La asistente social del Departamento de Niños y Familias dio un paso adelante, pero yo la detuve. Me acerqué despacio a Angela. Cogí el vidrio y, con suavidad, le quité a la niña de los brazos.

—Es todo lo que tengo —musitó la muchacha y se echó a llorar.

—Ya lo sé —asentí—. Por eso, vas a cambiar algunas cosas de tu vida y luego la recuperarás.

Dee Collins abrazaba a Angela, que llevaba la mano ensangrentada envuelta en un trapo. La asistente social del Departamento de Niños y Familias intentaba en vano hacer callar a la niña.

Me acerqué a ella y le advertí:

—Esa niña irá a una institución de esta misma ciudad y su madre tendrá derecho a verla todos los días. Por cierto, yo no he visto nada digno de mencionarse en un informe, ¿y usted? —La asistente social me lanzó una mirada contrariada y giró sobre los talones.

De repente, sonó mi busca: tres pitidos disonantes flotaron en el aire. Lo saqué y leí el número. Jacobi, mi excompañero de Homicidios. ¿Qué querría?

Me disculpé y pasé a la oficina de administración. Lo pillé cuando ya iba en su coche.

—Ha ocurrido algo malo, Lindsay —anunció, apenado—. Pensé que te gustaría saberlo.

Me informó del tiroteo en la iglesia de La Salle Heights. Había muerto una niña de once años.

—Dios mío... —suspiré, y se me fue el alma a los pies.

—Pensé que, a lo mejor, querías ocuparte del asunto —dijo Jacobi.

Inspiré hondo. Llevaba tres meses sin pisar la escena de un homicidio, desde que habíamos dado por concluido el caso de los novios.

—No te oigo. Habla más fuerte —insistió Jacobi—. ¿Quieres ocuparte, teniente? —Era la primera vez que se dirigía a mí utilizando mi nuevo cargo.

Me di cuenta entonces de que se me había acabado la luna de miel.

—Sí —mascullé—. Quiero ocuparme.

2

Caía una fría lluvia cuando detuve mi Explorer delante de la iglesia de La Salle Heights, en Harrow Street, en la zona mayoritariamente negra de Bay View. Se había reunido una multitud enfadada e inquieta, formada por las madres compungidas del barrio y los hoscos adolescentes de siempre que, ataviados con brillantes prendas de Tommy Hilfiger, empujaban contra una fila de policías de uniforme.

—Joder, esto no es Mississippi —gritó alguien mientras me abría paso entre la muchedumbre.

—¿Cuántos más? —aullaba una anciana—. ¿Cuántos más?

Le enseñé la placa a una pareja de policías nerviosos apostados en la parte de delante y me dejaron pasar. Lo que vi después me dejó sin aliento.

La fachada de la iglesia, de tablas de madera blanca, exhibía un grotesco dibujo formado por los agujeros de las balas y por una serie de grietas color plomizo. Se había abierto un boquete enorme en una pared, donde un gran ventanal había quedado destrozado por los disparos. Los bordes afilados del cristal de colores se movían vacilantes como carámbanos. Los niños seguían desperdigados por el césped, sin poder recuperarse del susto; algunos estaban siendo atendidos por los equipos médicos.

—¡Ay, Dios! —susurré con un hilo de voz.

Reconocí a los técnicos sanitarios vestidos con cazadoras negras, amontonados en torno al cadáver de una niña que yacía junto a la escalera. Dos policías de paisano rondaban por allí cerca. Uno de ellos era mi excompañero, Warren Jacobi.

Vacilé un instante. Había hecho aquello cientos de veces. Hacía apenas unos meses había resuelto el caso de asesinato más importante de la ciudad desde el de Harvey Milk; pero, desde entonces, habían ocurrido muchas cosas. Me sentía rara, como si fuera nueva en el trabajo. Cerré los puños, inspiré profundamente y me acerqué a Jacobi.

—Bienvenida otra vez al mundo, teniente —dijo Jacobi, a modo de recibimiento, pronunciando con cierto énfasis mi nuevo cargo.

El sonido de aquella palabra todavía tenía la capacidad de provocarme una especie de descarga eléctrica en el cuerpo. Dirigir el Departamento de Homicidios era el objetivo que había perseguido a lo largo de mi carrera: la primera mujer detective de San Francisco, encargada de Homicidios, y ahora la primera mujer teniente del departamento. Cuando Sam Roth, mi antiguo teniente, había optado por un cómodo retiro en Bodega Bay, el jefe Mercer me mandó llamar. «Puedo hacer dos cosas —me dijo—. Mantenerte de permiso administrativo durante una buena temporada y, mientras tanto, vas comprobando si todavía te quedan ánimos para volver a hacer este trabajo. O puedo darte esto, Lindsay». Deslizó sobre la mesa un escudo de oro con dos barras cruzadas. Hasta ese momento, creo que nunca había visto sonreír a Mercer.

—El escudo de teniente no lo hace más fácil, ¿no es así, Lindsay? —comentó Jacobi dándome a entender que nuestra relación de tres años como compañeros había experimentado un cambio.

—¿Qué sabemos? —le pregunté a Jacobi.

—Parece obra de un solo pistolero que disparó desde esos arbustos. —Señaló un espeso matorral junto a la iglesia, a unos cincuenta metros de distancia—. El muy cabrón sorprendió a los niños cuando salían. Abrió fuego con todo el arsenal que llevaba.

Tomé aire mientras contemplaba a los niños que, llorosos y traumatizados por la situación, estaban dispersos por todo el césped.

—¿Alguien ha visto a ese tío? Alguien lo vio, ¿no?

—Todo el mundo se tiró al suelo —contestó con un movimiento negativo de cabeza.

Cerca de los niños caídos, una consternada mujer negra sollozaba sobre el hombro de una amiga que la consolaba. Jacobi se percató de que yo había clavado la mirada en la niña muerta.

—Se llamaba Tasha Catchings —masculló Jacobi—. Cursaba quinto grado en St. Anne’s. Era una buena niña, la más pequeña del coro.

Me acerqué más y me arrodillé junto al cuerpo empapado en sangre. Por más veces que te toque presenciar algo así, siempre te resulta una experiencia desgarradora. La blusa de Tasha estaba cubierta de sangre mezclada con la lluvia que caía. A pocos metros de ella, sobre el césped, se veía una mochila con los colores del arcoíris.

—¿Una sola? —pregunté con incredulidad mientras contemplaba la escena—. ¿Solo ha habido una víctima?

Por todas partes, había agujeros de bala, vidrios rotos y madera astillada. Decenas de niños salían a la calle en tropel. «Tantos disparos y una sola víctima».

—Será nuestro día de suerte —me espetó Jacobi.

3

Paul Chin, uno de los miembros de mi equipo del Departamento de Homicidios, interrogaba en la escalera de la iglesia a un negro guapo vestido con jersey de cuello alto y vaqueros. Ya lo había visto en otra ocasión, en las noticias. Incluso conocía su nombre: Aaron Winslow.

Pese a la fuerte impresión recibida, Winslow conservaba un porte elegante. Tenía la cara suave, el pelo negro azabache cortado a rape y el corpachón de un defensa de fútbol americano. Todos en San Francisco conocían lo que hacía por este barrio. Se suponía que era un auténtico héroe; y tenía toda la pinta.

Me acerqué a él.

—Este es el reverendo Aaron Winslow —nos presentó Chin.

—Lindsay Boxer —dije yo tendiéndole la mano.

—La teniente Boxer —aclaró Chin—. Supervisará el caso.

—Conozco su trabajo —dije—. Ha hecho mucho por este barrio. Lamento lo ocurrido. No tengo palabras para decirle cuánto.

Winslow desvió la vista hacia la niña asesinada. Habló con el tono más sosegado que pudiera imaginarse.

—La conocía desde pequeñita. Es gente buena y responsable. Su madre crio sola a Tasha y a su hermano. Todos estos niños pequeños pertenecen al coro, teniente.

No quería importunar, pero tuve que hacerlo.

—¿Puedo hacerle unas cuantas preguntas?

—Por supuesto —asintió, rotundo.

—¿Ha visto a alguien? ¿Lo ha visto huir, aunque sea de reojo?

—Vi de dónde venían los disparos —contestó Winslow y señaló el mismo matorral de arbustos hacia el cual se había desplazado Jacobi—. Solo vi de dónde venían. No me dio tiempo a más. Estaba ocupado tratando de que todos se pusieran a cubierto. Fue una locura.

—¿Ha recibido últimamente alguna amenaza contra usted o la iglesia? —le pregunté.

—¿Amenazas? —Winslow hizo una mueca—. Tal vez hace años, cuando conseguimos financiación para reconstruir algunas de estas casas.

A poca distancia, se oyó el inquietante lamento de la madre de Tasha Catchings cuando el cuerpo de la niña fue colocado sobre la camilla. Qué triste. La multitud que nos rodeaba empezaba a ponerse nerviosa. Comenzaron a oírse insultos y acusaciones.

—¿Qué hacéis ahí perdiendo el tiempo? ¡Buscad al asesino!

—Será mejor que me vaya para allá —sugirió Winslow—, antes de que la situación se desmadre. —Se disponía a alejarse, pero se volvió con los labios apretados y la cara resignada—. Podría haber salvado a esa pobre niña. Oí los tiros.

—No podía salvarlos a todos —dije—. Hizo lo que pudo.

Él acabó asintiendo. Y a continuación dijo algo que me dejó helada:

—Era un M-16, teniente. Cargador de treinta cartuchos. El cabrón lo recargó dos veces.

—¿Cómo sabe eso? —pregunté sorprendida.

—Operación Tormenta del Desierto. Yo era capellán castrense. Nunca podré olvidar ese terrible sonido. Nadie puede.

4

En medio del barullo producido por la multitud, oí que alguien gritaba mi nombre. Era Jacobi. Estaba en el bosque que había detrás de la iglesia.

—Eh, teniente, ven a ver esto.

Mientras iba para allí, me pregunté qué clase de persona era capaz de cometer un crimen tan atroz. Había trabajado en cientos de casos de homicidio. Casi siempre, eran consecuencia de las drogas, del dinero o del sexo. Pero aquello... aquello no tenía más finalidad que la de causar horror.

—Fíjate en esto —dijo Jacobi inclinado sobre un punto del terreno. Había encontrado un casquillo de bala.

—Apuesto a que es de un M-16 —dije.

—¿La señorita ha estado repasando en su tiempo libre? El casquillo es de un cartucho Remington 223.

—Para ti, soy la señorita teniente —precisé con una sonrisa cómplice y, luego, le conté cómo lo sabía.

Había decenas de casquillos de bala desperdigados por todo el lugar. Nos habíamos internado en el bosque, y desde donde estábamos no se veía la iglesia. Los casquillos estaban esparcidos en dos grupos definidos, separados por cinco metros de distancia.

—Se ve dónde empezó a disparar —dijo Jacobi—. Calculo que aquí. Luego debió de cambiar de sitio.

Desde el primer grupo de casquillos, se veía bien el costado de la iglesia. El ventanal se divisaba a la perfección, todos los niños que salían en tropel a la calle... Supe entonces por qué nadie había visto al que efectuó los disparos. Su escondite lo mantenía completamente resguardado.

—Cuando volvió a cargar el arma, debió de desplazarse hasta allí —afirmó Jacobi señalando.

Fui hasta allí y me agaché cerca del segundo grupo de casquillos. Había algo que no cuadraba. La fachada de la iglesia y la escalera donde había caído Tasha Catchings estaban a la vista, pero no se distinguían bien.

Guiñé un ojo, como si tuviera delante una mira telescópica y apuntara al lugar donde debió de estar Tasha cuando la derribaron. Resultaba muy difícil apuntar. Era imposible que quien había disparado hubiera apuntado intencionadamente a la niña. La habían alcanzado desde un ángulo improbable.

—Un disparo fortuito —masculló Jacobi—. ¿Crees que pudo ser una bala rebotada?

—¿Qué hay aquí detrás? —Eché un vistazo a mi alrededor y me abrí paso entre los espesos arbustos que se alejaban de la iglesia. Nadie había visto huir al autor de los disparos. Era evidente que no había corrido por Harrow Street. La maleza tenía unos seis metros de profundidad.

Al final, había una valla de tela metálica de un metro cincuenta de altura que separaba el terreno de la iglesia del resto del barrio. La valla no era muy alta. Pisé firmemente con mis zapatos bajos, me así del borde y la salté.

Me encontré delante de una serie de patios traseros cercados y pequeñas casas adosadas. Unos cuantos vecinos se habían reunido para curiosear. Hacia la derecha, estaban las zonas de columpios de la colonia de protección oficial Whitney Young.

Jacobi consiguió por fin darme alcance.

—Tómatelo con calma, teniente —resopló—. Tenemos público. Me estás haciendo quedar mal.

—Tuvo que haber escapado por aquí, Warren. —Miramos en ambas direcciones. Por un lado, se iba a un callejón; por el otro, hacia una fila de casas.

Le grité a un grupo de curiosos que se habían reunido en un porche trasero:

—¿Alguien ha visto algo?

Nadie contestó.

—Alguien disparó a la iglesia —grité—. Han matado a una niña. Ayúdennos. Necesitamos su ayuda.

Todos se quedaron donde estaban, sumidos en el silencio desconfiado típico de los que no quieren tratos con la policía.

Al cabo de unos minutos, una mujer de unos treinta años se acercó. Empujaba a un niño que iba delante de ella.

—Bernard ha visto algo —anunció con voz apagada.

Bernard, de unos seis años, tenía ojos redondos y cautelosos, vestía una camiseta dorada y púrpura de Kobe Bryant.

—Fue una furgoneta —dijo Bernard de sopetón—. Como la del tío Reggie. —Señaló hacia el camino de tierra que llevaba al callejón—. Estaba aparcada por allá.

Me arrodillé junto al niño intimidado y le sonreí para infundirle ánimos.

—¿De qué color era la furgoneta, Bernard?

—Blanca —contestó el chico.

—Mi hermano tiene una furgoneta blanca, marca Dodge —dijo la madre de Bernard.

—¿Era como la de tu tío, Bernard? —pregunté.

—Más o menos, aunque no del todo.

—¿Viste al hombre que la conducía?

Negó con la cabeza y contestó:

—Estaba sacando la basura, la vi cuando ya se iba.

—¿Crees que podrías reconocerla si la vieras de nuevo? —le pregunté.

Bernard asintió.

—¿Por qué se parecía a la de tu tío?

—No, porque llevaba un dibujo en la parte de atrás —repuso tras vacilar.

—¿Un dibujo? ¿Como una especie de insignia? ¿O de publicidad?

—No —repuso negando con la cabeza; sus ojos grandes y redondos se pusieron a buscar a su alrededor. Luego se iluminaron—. Como ese de ahí. —Señaló hacia una camioneta aparcada en la entrada de un vecino. En el parachoques trasero, llevaba la pegatina de un oso de los California Golden Bears.

—¿Quieres decir que llevaba un adhesivo? —quise confirmar.

—En la puerta.

Sujeté al niño suavemente por los hombros.

—¿Qué aspecto tenía ese adhesivo, Bernard?

—Se parecía a Mufasa —respondió el niño—, el de El Rey León.

—¿Un león? —Rápidamente hice un repaso mental de todo lo que pudiera parecérsele: equipos deportivos, logotipos de universidades o de empresas...

—Sí, como Mufasa —repitió Bernard—, pero con dos cabezas.

5

Menos de una hora más tarde, me abrí paso a través de la creciente multitud arremolinada en la escalinata del Palacio de Justicia. Me sentía vacía y terriblemente triste, pero sabía que allí no debía permitir que se me notara.

El vestíbulo del edificio de granito, con aspecto de panteón, donde yo trabajaba, estaba atestado de reporteros y equipos de noticias que plantaban sus micrófonos ante quienquiera que entrara y llevara una placa. Casi todos los periodistas de sucesos me conocían, pero los alejé con un gesto y subí la escalera.

Después, un par de manos me sujetaron del hombro y resonó una voz familiar:

—Linds, tenemos que hablar...

Me di la vuelta y me encontré delante de Cindy Thomas, una de mis amigas más íntimas, que también era la principal periodista de sucesos del Chronicle.

—No te molestaré ahora —dijo por encima del barullo—. Pero es importante. ¿Qué te parece si quedamos a las diez, en Susie’s?

En calidad de corresponsal a tiempo parcial de la sección de noticias locales del periódico, Cindy se había metido de contrabando en el meollo del caso de los novios y había contribuido a destaparlo. A Cindy le debía el dorado de mi nueva placa tanto como a cualquiera de nosotras.

—Te veré allí —contesté con una sonrisa.

En la tercera planta, entré a grandes zancadas en la sala abarrotada, iluminada con fluorescentes, que los doce inspectores al frente del Departamento de Homicidios de la ciudad llamaban su hogar. Lorraine Stafford me esperaba. Fue la primera a quien convoqué; procedía del Departamento de Delitos contra la Libertad Sexual, donde había trabajado seis años. También estaba Cappy McNeil.

—¿Qué puedo hacer? —preguntó Lorraine.

—Comprueba con los de Sacramento todas las furgonetas blancas robadas. Cualquier modelo. Matrícula de este estado. Y cursa un parte indicando que, en el parachoques trasero, llevaba una pegatina con una especie de león.

Asintió y puso manos a la obra.

—Lorraine —añadí antes de que saliera—, el león tenía dos cabezas.

Cappy me acompañó mientras me preparaba una taza de té. Llevaba quince años en Homicidios, y me constaba que me había apoyado cuando el jefe Mercer le consultó sobre lo de ofrecerme el puesto de teniente. Parecía triste, completamente deprimido.

—Conozco a Aaron Winslow. Jugué con él a la pelota en Oakland. Ha dedicado la vida a esos niños. Es un muy buen tipo, teniente.

De repente, Frank Barnes, del Departamento de Robos de Coches, asomó la cabeza por la puerta.

—¡Ojo, teniente, que viene la Mole!

La Mole era el mote que le habían puesto en el Departamento de Policía de San Francisco al jefe Earl Mercer.

6

Mercer entró a grandes zancadas con sus ciento diez kilos de peso, seguido de Gabe Carr, una rata miserable que servía de contacto entre el departamento y la prensa, y de Fred Dix, que se ocupaba de las relaciones con la comunidad.

El jefe seguía luciendo su habitual traje gris oscuro, con camisa azul y relucientes gemelos de oro. Había observado a Mercer manejar cierto número de escenas complicadas: atentados con bombas, intervenciones de Asuntos Internos, asesinos en serie, pero nunca lo había visto con el rostro tan crispado. Me hizo una seña para que fuéramos a mi despacho y, sin decir palabra, cerró la puerta. Fred Dix y Gabe Carr ya estaban dentro.

—Acabo de hablar por teléfono con Winston Gray y con Vernon Jones. —Dos de los líderes ciudadanos más francos—. Me han asegurado que pedirán moderación y que nos darán cierto margen para que averigüemos qué cojones está pasando. Para que no se me malinterprete, cuando hablan de moderación, lo que en realidad nos están diciendo es que encontremos a la persona o al grupo que mató a esa niña, o dos mil ciudadanos enfurecidos se plantarán delante del Ayuntamiento.

Apenas relajó la cara cuando me miró fijamente a los ojos.

—Así es que espero, teniente, que tengas algo que contarme...

Le expuse lo que había averiguado en la iglesia y le referí que Bernard Smith había visto la furgoneta blanca que había sido utilizada para huir.

—Con furgoneta o sin ella —intervino Fred Dix, el representante del alcalde—, sabe por dónde tiene que empezar. El alcalde Fernández arremeterá con fuerza contra todo aquel que se mueva en la zona y que propugne un mensaje racista o contrario a la diversidad. Tenemos que mostrarles que adoptamos una posición firme.

—Parece estar muy seguro de que es eso lo que buscamos —comenté yo lanzándole una mirada evasiva—. El típico delito inspirado por el odio.

—El ataque a una iglesia, el asesinato de una niña de once años. ¿Por dónde empezaría usted, teniente?

—La cara de esa niña saldrá en todos los informativos del país —intervino Carr, el contacto con la prensa—. La tarea realizada en el barrio de Bay View es uno de los logros que más enorgullece al alcalde.

—¿Le importará al alcalde si antes termino de interrogar a los testigos presenciales?

—No te preocupes por el alcalde —atajó Mercer—. Por ahora, del único que tienes que preocuparte es de mí. Me crie en estas calles. Mi familia aún vive en West Portal. No me hace falta ver la televisión. La cara de esa niña no se me borrará de la cabeza. Dirige la investigación a ver adónde te lleva, pero hazlo deprisa. Ah, Lindsay... que nada se interponga en tu camino, ¿entendido?

Se disponía a levantarse cuando agregó:

—Y lo más importante, quiero total discreción. No me gustaría que esta investigación apareciera en primera plana.

Todos asintieron, y Mercer, seguido por Dix y por Carr, se puso en pie. Soltó un profundo suspiro.

—En este momento, tenemos que enfrentarnos a una conferencia de prensa del copón.

Los otros salieron de mi despacho en fila india, pero Mercer se rezagó. Apoyó las gordas manos en el borde de mi mesa y me miró desde su corpulenta altura.

—Lindsay, sé que te dejaste la piel en el último caso. Pero aquello ya está zanjado. Ya es historia. Necesito que te emplees a fondo ahora. Una de las cosas a las que renunciaste cuando aceptaste la placa fue la libertad de permitir que el dolor que sientes interfiera en tu trabajo.

—No tienes por qué preocuparte de mí. —Lo miré fijamente. A lo largo de los años, había tenido con él mis más y mis menos, pero ahora estaba dispuesta a ofrecerle cuanto tenía. Había visto el cadáver de la niña. Había visto la iglesia destrozada. Me hervía la sangre. No me sentía así desde que había pedido la excedencia.

El jefe Mercer me dedicó una sonrisa comprensiva.

—Me alegra tenerte de vuelta, teniente.

7

Tras la tensa conferencia de prensa improvisada en la escalinata del Palacio de Justicia, me reuní con Cindy en Susie’s, tal como habíamos quedado. Después de esa frenética escena, la atmósfera relajada y tranquila de nuestro lugar de encuentro preferido resultó un alivio. Cindy se estaba tomando una cerveza Corona cuando llegué.

Cuántas cosas habían pasado allí, alrededor de aquella misma mesa. Cindy, Jill Bernhardt, la ayudante del fiscal del distrito, y Claire Washburn, la forense jefa, mi más íntima amiga. Habíamos empezado a reunirnos el verano anterior, cuando el destino nos había atado con sus lazos al caso de los novios. De paso, habíamos estrechado nuestra amistad.

Le hice una seña a Loretta, nuestra camarera, para que me trajera una cerveza y, luego, me senté delante de Cindy con una sonrisa cansada.

—¿Qué tal?

—¿Qué tal tú? —Me sonrió—. Me alegra verte.

—Me alegra dejarme ver.

Encima de la barra, atronaba un televisor; transmitía la conferencia de prensa del jefe Mercer. «Creemos que ha sido obra de un solo asesino», anunció Mercer, bajo los destellos de los fotógrafos.

—¿Te has quedado a la conferencia de prensa? —le pregunté a Cindy y me tomé el primer trago de cerveza helada.

—Estuve allí, con Stone y con Fitzpatrick. Ellos presentaron el informe.

La miré sorprendida. Tom Stone y Suzie Fitzpatrick eran sus directos competidores en la sección de sucesos.

—¿Qué pasa? ¿Estás perdiendo facultades? Hace seis meses, te habría encontrado saliendo de la iglesia cuando llegábamos nosotros.

—Lo estoy enfocando desde otro ángulo. —Se encogió de hombros.

En la barra, se había reunido un grupo de personas que intentaban escuchar las noticias. Me tomé otro trago de cerveza.

—Tendrías que haber visto a esa pobre niña, Cindy. Tenían todos once años. Cantaba en el coro. En el suelo, junto a ella, quedó tirada su mochila llena de libros; tenía los colores del arcoíris.

—Ya sabes cómo son estas cosas, Lindsay. —Me sonrió para infundirme ánimos—. Son una mierda.

—Sí. Pero, aunque no fuera más que por una vez, sería bonito conseguir que una de ellas se levantara... ya sabes, alisarle la ropa, mandarla a su casa. Aunque no fuera más que por una vez, me gustaría devolverle la mochila llena de libros.

Con el puño, Cindy me dio unos golpecitos afectuosos en el dorso de la mano. Luego se animó.

—Hoy he visto a Jill. Tiene novedades que contarnos. Está entusiasmada. A lo mejor, Bennett se retira y ella pasa a ocupar su puesto. Deberíamos reunirnos para ver cómo le va la vida.

—Cuando quieras —asentí—. ¿De qué querías hablarme esta noche, Cindy?

Sacudió la cabeza. El televisor se oía de fondo; en la conferencia de prensa que se veía en pantalla, se había armado la marimorena. Mercer prometía una respuesta rápida y efectiva.

—Tienes un problema, Linds...

Negué con la cabeza y repuse:

—No puedo contarte nada, Cindy. Mercer lo lleva todo. Nunca lo había visto hacerse tanta mala sangre. Lo siento.

—No te invité a venir para sacar provecho, Lindsay...

—Cindy, si sabes algo, dímelo.

—Lo que sé es que a tu jefe más le vale tener cuidado con lo que promete.

Eché un vistazo a la pantalla.

—¿Mercer?

En medio del sonido de fondo, oí su voz que explicaba que el ataque había sido un incidente aislado, que ya teníamos pistas concretas, que todos los agentes de policía disponibles se dedicarían al caso hasta que encontráramos al asesino.

—Le está diciendo al mundo que va a pillar a este tipo antes de que vuelva a ocurrir.

—¿Y...?

Nuestras miradas se encontraron.

—Creo que ya ha ocurrido.

8

El asesino jugaba a Comandos del Desierto y era todo un as.

¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!

Impasible, observaba por la mira infrarroja iluminada mientras una serie de figuras encapuchadas saltaban por la pantalla. Como si se tratara de una extensión de su dedo, las cámaras oscuras y laberínticas del búnker terrorista estallaron en bolas de fuego anaranjadas. Unas siluetas misteriosas se precipitaron por estrechos pasillos. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!

En esto, era un campeón. Su ojo y su mano estaban magníficamente coordinados. Nadie podía tocarlo.

El dedo apretaba el gatillo. Demonios necrófagos, ácaros de la arena, personajes con turbante. «Venid a mí, vamos...». ¡Pam! ¡Pam! Recorrió un oscuro pasillo... Derribó una puerta de hierro y se encontró con una caterva de ellos comiendo tabulé y jugando a las cartas. En medio de destellos anaranjados, su arma sembró la muerte sin piedad. «Alabados sean los pacificadores». Sonrió aviesamente.

Volvió a observar una vez más por la mira, repasando mentalmente la escena de la iglesia, imaginándose la cara de la niña. La pequeña paloma, con el cabello trenzado y con la mochila con los colores del arcoíris a la espalda.

¡Pam! ¡Pam! En la pantalla, el pecho de una de las figuras estalló en pedazos. Cuando entrara a matar la próxima vez, sería de campeonato. ¡Había hecho diana! Con el rabillo del ojo, miró la puntuación. Doscientos setenta y seis enemigos muertos.

Tomó un trago de Corona y sonrió. Una nueva marca personal. Valía la pena guardar esa puntuación. Pulsó sus iniciales: F. C.

Se quedó frente a la máquina, en la sala de videojuegos Playtime de West Oakland, sin dejar de apretar el gatillo, pese a que hacía rato que la partida había terminado. Era el único hombre blanco del local. El único. De hecho, por eso había elegido aquel lugar.

De repente, en las cuatro grandes pantallas de televisión que colgaban del techo, apareció la misma cara. Y esta hizo que un escalofrío le recorriera la espalda y que la rabia se apoderara de él.

Era Mercer, el muy imbécil y pedante que estaba al frente de la policía de San Francisco. Se comportaba como si lo tuviera todo controlado.

«Creemos que ha sido obra de un solo pistolero... —decía—, un delito aislado...».

«Si tú supieras».

Lanzó una carcajada.

«Espera hasta mañana y verás. Tú espera y verás, jefe de mierda».

«Lo que quisiera dejar claro —manifestó el jefe de policía—, es que en ninguna circunstancia permitiremos que esta ciudad se vea aterrorizada por ataques raciales...».

«Esta ciudad —escupió—. ¿Qué sabrás tú de esta ciudad? Tú no eres de aquí».

Asió con fuerza la granada C-1 que llevaba en el bolsillo de la cazadora. Si quería, podía hacer volar aquel lugar ahí mismo. «Ahora mismo».

Sin embargo, tenía trabajo. Lo dejaría para mañana.

Se disponía a conseguir otra marca personal.

9

A la mañana siguiente, Jacobi y yo volvimos a inspeccionar los terrenos de la iglesia de La Salle Heights.

Me había pasado toda la noche dándole vueltas a lo que Cindy me había contado de un caso del que se había enterado en el periódico. Guardaba relación con una anciana negra que vivía sola en la colonia de protección oficial Gustave White, en West Oakland. Tres días atrás, la policía de Oakland la había encontrado en el lavadero del sótano, colgada de una tubería con un cable eléctrico firmemente enrollado alrededor del cuello.

Al principio, la policía supuso que se trataba de un suicidio. El cuerpo no presentaba abrasiones ni heridas que demostraran que se había defendido. Sin embargo, al día siguiente, en el transcurso de la autopsia, entre las uñas encontraron un residuo escamoso. Resultó ser piel humana con pequeñas manchas microscópicas de sangre reseca. La pobre mujer le había clavado las uñas con desesperación a alguien.

Según Cindy me comentó, no se había colgado. La habían linchado.

Mientras repasaba la escena del crimen de la iglesia, me sentí intranquila. Cindy podía tener razón. Tal vez aquel no fuera el primero, sino el segundo de una serie de asesinatos con móvil racista.

Jacobi se me acercó. Llevaba un ejemplar del Chronicle con las páginas arrugadas.

—¿Has visto esto, jefa?

El llamativo titular ocupaba todo el ancho de la primera plana: «Niña asesinada en el ataque a una iglesia. La Policía, desconcertada».

El artículo era de Tom Stone y Suzie Fitzpatrick, cuyas carreras habían perdido algo de su brillo a raíz del trabajo de Cindy en el caso de los novios. En vista de que la prensa echaba leña al fuego y de que los activistas Gray y Jones salían por televisión clamando al cielo, no sería de extrañar que la opinión pública comenzara a acusarnos de estar mano sobre mano mientras el sospechoso andaba suelto.

—Tus amiguetes... —bufó Jacobi—. Siempre se meten con nosotros.

—Qué va, Warren. Mis amiguetes no lanzan esas pullas.

A nuestras espaldas, en el bosque, el equipo de Charlie Clapper, de la Unidad de Escena del Crimen, repasaba a fondo el terreno donde se había apostado el francotirador. Habían encontrado un par de pisadas, pero nada identificable. Analizarían los casquillos para ver si descubrían huellas, peinarían la zona, recogerían hasta la última pelusa donde se suponía que había estado aparcado el vehículo utilizado en la huida.

—¿Alguien más ha visto esa furgoneta blanca? —le pregunté a Jacobi.

Por extraño que pareciera, me alegraba de volver a trabajar con él.

Lanzó un gruñido y negó con la cabeza.

—Tengo una pista sobre unos borrachos que se reúnen por la noche en esa esquina. Por el momento, esto es cuanto tenemos. —Desdobló el dibujo hecho siguiendo la descripción de Bernard Smith: un león con dos cabezas, la pegatina que llevaba la furgoneta en la puerta trasera.

Jacobi se succionó las mejillas.

—¿A quién perseguimos, teniente, al asesino de los Pokémon?

Al otro lado del césped, divisé a Aaron Winslow mientras salía de la iglesia. Un grupo de manifestantes se aproximó a él desde una barrera policial situada a cincuenta metros. Cuando me vio, la cara se le puso tensa.

—La gente quiere ayudar en lo que puede, pintando los agujeros de bala, construyendo una nueva fachada —dijo—. No les gusta ver la iglesia así.

—Lo siento —le dije—. Me temo que la investigación todavía no ha terminado.

Respiró profundamente.

—No dejo de darle vueltas en la cabeza. Quien lo hizo veía bien dónde apuntaba. Yo estaba justo allí, teniente, en la línea de fuego, más que Tasha. Si esa persona intentaba herir a alguien, ¿por qué no me hirió a mí?

Winslow se arrodilló y recogió del suelo una horquilla para el pelo con una mariposa rosada.

—Teniente, he leído en alguna parte que «el valor abunda donde la culpa y la ira campan a sus anchas».

Winslow se lo tomaba muy mal. Sentí pena por él; me caía bien. Consiguió esbozar una sonrisa forzada.

—Este animal no va a echar a perder nuestro trabajo. No vamos a doblegarnos. Celebraremos el funeral de Tasha aquí, en esta iglesia.

—Íbamos a darle nuestro pésame —dije.

—Viven ahí. En el edificio A. —Señaló hacia la colonia de protección oficial—. En vista de que entre ellos hay uno de los suyos, creo que serán bien recibidos.

Lo miré con cara de no haber entendido.

—¿Cómo ha dicho?

—¿No lo sabía, teniente? El tío de Tasha Catchings es policía.

10

Visité el apartamento de los Catchings, les di el pésame y, luego, me fui otra vez para el Palacio de Justicia. Aquel asunto era de lo más deprimente.

—Te busca Mercer —aulló Karen, nuestra secretaria civil de siempre, cuando llegué a la oficina—. Tiene pinta de estar furioso, aunque él siempre tiene pinta de estar furioso.

Imaginaba que los pliegues que se le formaban al jefe debajo de la barbilla se le habían hecho más profundos tras leer el titular de la tarde. En efecto, en el Palacio de Justicia, todos comentaban que la víctima del asesinato de La Salle Heights era pariente de uno de los nuestros.

En mi despacho, me esperaban un montón de mensajes. Al final de la pila, vi el nombre de Claire. A esas alturas, la autopsia de Tasha Catchings debía de estar terminada. No quería ponerme en contacto con Mercer hasta que no tuviera algo concreto de que informarle, así que llamé a Claire.

Claire Washburn era la forense más brillante, inteligente y concienzuda que había tenido la ciudad y, además, era mi mejor amiga. Los responsables de aplicar las leyes lo sabían, y ella dirigía el departamento como una seda mientras el médico forense jefe Righetti, el tipo engreído que había sido nombrado por el alcalde, viajaba por todo el país asistiendo a conferencias sobre medicina forense para mejorar su currículum político. Si querías que los de la oficina del forense hicieran algo, llamabas a Claire.

Y cuando necesitaba que alguien me aclarara algo, me hiciera reír o simplemente me escuchara, también me dirigía a ella.

—¿Dónde te habías metido, chica? —me saludó Claire con su habitual voz optimista, que tenía el mismo timbre que el bronce pulido.

—Estaba con lo de siempre. —Me encogí de hombros—. Evaluaciones de personal, informes de los casos... Homicidios por motivos raciales...

—Eso entra en mi especialidad. —Se rio entre dientes—. Sabía que me llamarías. Mis espías me han comentado que tienes un caso jodidísimo.

—Por casualidad, ¿alguno de esos espías trabaja para el Chronicle y conduce un Mazda plateado hecho polvo?

—O en la oficina del fiscal del distrito y tiene un BMW 535. ¿Cómo cojones te piensas que consigo la información, eh?

—Pues te daré un dato, Claire. Resulta que el tío de la niña asesinada es policía. Está en la Northern. Y la pobre niña acabará apareciendo en un póster para el grupo de La Salle Heights en acción. Era la mejor de la clase, nunca se había metido en líos. ¡Menuda injusticia! Y este cabrón disparó como cien balas y la única que da en el blanco es la que se le mete en el cuerpo a la niña.

—Te equivocas, cariño —me interrumpió Claire—. Fueron dos.

—¿Dos? ¿Quieres decir que le dispararon dos veces? Los del equipo sanitario habían revisado a fondo el cuerpo. ¿Cómo pudimos pasar por alto ese dato?

—Si te he oído bien, entiendo que deduces que este disparo fue un accidente.

—¿Qué estás insinuando?

—Cariño —dijo Claire en tono serio—, creo que será mejor que vengas a verme.

11

El depósito de cadáveres estaba en la planta baja del edificio del Palacio de Justicia. Se llegaba a él por la entrada trasera, desde un sendero de asfalto que partía del vestíbulo. No tardé más de tres minutos en bajar dos tramos de escalera.

Claire me esperaba en la recepción, delante de su despacho. Su cara vivaracha y casi siempre alegre lucía una expresión de profesional preocupada; pero, en cuanto me vio, sonrió y me dio un abrazo.

—¿Qué tal te ha ido, forastera? —me preguntó, como si el caso estuviera a miles de kilómetros.

Claire siempre encontraba el modo de reducir la tensión, incluso en las situaciones más críticas. Siempre había admirado el hecho de que consiguiera relajar mi inquebrantable punto de vista con una simple sonrisa.

—Me ha ido bien, Claire. Un poco agobiada desde que me dieron el nuevo puesto.

—Ahora que Mercer y tú sois culo y mierda se te ve poco el pelo.

—Muy graciosa.

Me ofreció una de sus sonrisas tímidas y asombradas que, en parte, decía: «Sé a qué te refieres»; aunque, en realidad, más bien quería decir: «Chica, tienes que encontrar tiempo para tus seres queridos». Sin embargo, de su boca, no salió una sola palabra de reproche. Me condujo por un pasillo aséptico, con suelo de linóleo, hasta la sala de operaciones del depósito de cadáveres, denominada «el Sótano».

Echó un vistazo por encima del hombro y dijo:

—Tal como lo enfocas tú, parece que tuvieras la certeza de que a Tasha Catchings la mató una bala perdida.

—Es lo que pensaba. El pistolero disparó tres cargadores sobre la iglesia y a la única que acertó a darle fue a la niña. Hice incluso un reconocimiento de la zona de donde partieron los tiros. Es prácticamente imposible que tuviera buen ángulo de tiro. Pero has dicho que le dio dos veces...

—Ajá —asintió. Traspasamos la puerta presurizada y entramos en la atmósfera helada y seca del Sótano. El frío gélido y el olor a productos químicos siempre hacían que se me erizara la piel.

Tuve la misma reacción. En una cámara refrigerada, se veía una sola camilla en la que descansaba algo. Sobre ella, había un pequeño montículo, cubierto por una sábana blanca. Apenas llenaba la mitad de la camilla.

—Espera —me advirtió Claire. Tras la autopsia, las víctimas desnudas, rígidas y terriblemente pálidas no son nunca un espectáculo fácil de digerir.

Claire apartó la sábana. Tuve delante la cara de la niña. Dios santo, qué pequeña era...

Observé su suave piel de ébano, tan inocente, tan fuera de lugar en aquel ambiente frío y clínico. Sentí ganas de tender la mano y tocarle la mejilla. Tenía una cara tan adorable.

A la derecha del pecho de la niña, se apreciaba una herida formada por un gran orificio, limpio de sangre.

—Dos balas —me explicó Claire—, prácticamente una encima de la otra, en rápida sucesión. Entiendo que el equipo sanitario no lo descubriera. Entraron casi por el mismo agujero.

Cogí aire con fuerza. La náusea me revolvió las tripas.

—La primera le salió por la escápula —prosiguió Claire poniendo de lado el pequeño cuerpo—. La segunda rebotó en la cuarta vértebra y se le alojó en la espina dorsal.

Claire cogió una placa de Petri de un mostrador cercano. Con unas pinzas, me enseñó un disco de plomo aplanado del tamaño de una moneda de veinticinco centavos.

—Dos disparos, Linds... El primero perforó el ventrículo derecho y consiguió su objetivo. Probablemente ya estaba muerta cuando la segunda la alcanzó.

Dos disparos... ¿Dos balas de rebote entre un millón? Volví a recordar el lugar en el que probablemente se encontraba Tasha al salir de la iglesia y la línea de fuego que tenía el pistolero desde el bosque. Una parecía factible, pero dos...

—¿Encontró el equipo de Charlie Clapper marcas de bala en la iglesia, justo encima de donde estaba situada la niña? —preguntó Claire.

—Ni idea. —En todos los homicidios siempre se procedía a comparar a conciencia todas las balas con sus marcas—. Lo comprobaré.

—¿De qué material estaba construida la iglesia en el lugar donde alcanzaron a la pequeña? ¿De madera o de piedra?

—De madera —respondí dándome cuenta de adónde quería llegar. Era imposible que la madera pudiera desviar la bala de un M-16.

Claire se puso las gafas para operar. Tenía una cara alegre y afable pero, cuando estaba segura de algo, como ahora, se apreciaba en ella un brillo de convicción que no dejaba lugar a dudas.

—Lindsay, ambos tiros tienen un ángulo de entrada frontal y limpio. Una bala que entrase de rebote habría descrito una trayectoria diferente.

—Examiné centímetro a centímetro la posición del pistolero, Claire. Por la forma en que disparó, tendría que ser un tirador de primera para dar en el blanco.