22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

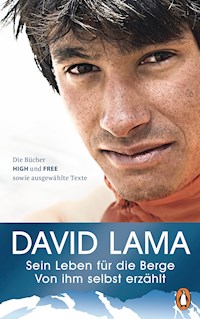

Von ihm selbst erzählt - Der große DAVID-LAMA-Reader: "Die Schönheit des Kletterns, ist der Wert der alles bestimmt"

Alpen, Himalaya, Patagonien. Felswände, die noch keiner durchstiegen hat. Es sind nicht nur seine Erfolge und Erstbegehungen, die ihn unvergesslich machen. David Lama hat das Klettern und den Alpinismus der vergangenen zwei Jahrzehnte geprägt wie kaum ein anderer. Dieser Band umfasst seine beiden Bücher "High" und "Free" sowie die besten Texte des Ausnahmesportlers. Aus ihnen sprechen seine Unbeirrbarkeit, sein Mut, seine Umsicht und vor allem seine unbeschreibliche Lebensfreude. Seine Texte zeigen David Lama, wie er dachte, wie er handelte – wie er war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Alpen, Himalaya, Patagonien. Felswände, die noch keiner durchstiegen hat. Es sind nicht nur seine Erfolge und Erstbegehungen, die David Lama unvergesslich machen. Durch seine Haltung und seine Persönlichkeit hat er den Alpinismus der vergangenen zwei Jahrzehnte geprägt wie kaum ein anderer: Selbstbestimmtheit, Risiko und Verantwortung, neue und unentdeckte Wege.

Dieser große Reader versammelt die besten Texte David Lamas, seine Bücher HIGH (die Wettkampferfolge und alpinistischen Anfänge bis 2010) und FREE (über die erste freie Begehung der Kompressor-Route am Cerro Torre) und viele Fotos der letzten Jahre bis zur Erstbesteigung des Lunag Ri, 2019. Eine Autobiografie des Ausnahmebergsteigers kann es nicht geben, dieses Buch kommt ihr am nächsten: lebendig, mitreißend, schlau und voller Humor erzählt es vom intensiven Leben in den Bergen. Von David Lamas Leben. In seinen eigenen Worten.

Zum Autor

David Lama kam 1990 in Innsbruck als Sohn einer Österreicherin und eines nepalesischen Bergführers zur Welt. Er war der geborene Alpinist, die Entwicklung des Klettersports ist eng mit seinem Namen verbunden. Als Dreijähriger war Lama zum ersten Mal im Himalaya, als Sechsjähriger kletterte er mit Everest-Legende Peter Habeler. Mit 14 Jahren wurde Lama Jugendweltmeister, mit 15 jüngster Weltcupsieger, mit 16 der jüngste Doppeleuropameister in der Geschichte des Klettersports. Von da an eroberte er die Gipfel der Welt und setzte mit seinen Routen und Erstbegehungen Maßstäbe.Am 16. April 2019 starben David Lama, Hansjörg Auer und Jess Roskelley bei einem Lawinenabgang nach der Besteigung des Howse Peak im Banff-Nationalpark, Kanada.Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook

DAVID LAMA

Sein Leben für die BergeVon ihm selbst erzählt

Die Bücher HIGH und FREE sowie ausgewählte TexteHerausgegeben von Florian KlinglerChristian Seiler

Anmerkung der HerausgeberSowohl die Buchmanuskripte als auch alle anderen Texte entsprechen der Originalfassung von David Lama zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, HIGHwurde um das Cerro-Torre-Kapitel gekürzt, das in ausführlicher Form inFREEenthalten ist.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichenvon Penguin Books Limited und werdenhier unter Lizenz benutzt.Copyright © 2020 by Penguin Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion FREE: Hans Fleißner

Karte: Eckehard Radehose

Bildbearbeitung: Lorenz & Zeller, Inning a. Ammersee

Umschlaggestaltung: bürosüd, München

Umschlagabbildungen: © Manuel Ferrigato/Red Bull, © Sean Haverstock/Red Bull Content Pool

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-26315-7V001www.penguin-verlag.de

Inhalt

Vorwort

HIGH. Genial unterwegs an Berg und Fels

FREE. Der Cerro Torre, das Unmögliche und ich

Dank

Ausgewählte Texte. 2012 bis 2019

Zum Gipfel des Cerro Torre: Frei

Allein durch die Nordwand der Pointes Supérieures de Pré de Bar in Chamonix: Ein barbarisches Abenteuer

Auf die Chogolisa im pakistanischen Karakorum: Ein zähes Luder

Die Loska-Stena-Nordwand in den Julischen Alpen: Entdeckergeist

Durch die Headwall der Laserz-Südwand in den Lienzer Dolomiten: Safety Discussion!

Durch die Sagwand im Valsertal: Die erste Winterbegehung

Erstbegehung am Moose’s Tooth in Alaska: Ein Ass gezogen

Die Masherbrum-Nordostwand im Karakorum: Just look, don’t touch

Auf den El Mocho in Patagonien: Wo der Wind nie nachlässt

Masherbrum-Nordostwand im Karakorum, die zweite: Ein gewichtiges Experiment

Mit Conrad Anker durch den Temple of Sinewava im Zion-Nationalpark: Der gemeinsame Nenner

Sportklettern in der Baatara Gorge im Libanon: Avaatara oder Die Reise zurück

Erster Versuch auf dem Lunag Ri im Himalaya: Nahe dran

An der Annapurna III im Himalaya: One of a kind

Durch die Sagzahn-Verschneidung im Valsertal: Nicht zu unterschätzen

Zurück – und allein – am Lunag Ri im Himalaya: »It’s on you now, David!«

Das Risiko und die Frage, wofür es sich lohnt, Gefahren einzugehen

Wie möchte ich da hinauf? Über Stilfragen und den »Mord am Unmöglichen«

Was ist das eigentlich, das Gipfelgefühl?

Chronik

BILDTEIL

David Lama 1993 bis 2010

Das Projekt Cerro Torre Teil 1

Das Projekt Cerro Torre Teil 2

David Lama 2012 bis 2019

Vorwort

Das ist das Vorwort, das wir nie schreiben wollten: das Vorwort zu den gesammelten Texten von David Lama. Zu einem Werk, das abgeschlossen ist, weil ihr Urheber in den Bergen, die er liebte, ums Leben gekommen ist. Auf einer Tour am Howse Peak im kanadischen Banff-Nationalpark, unter einer mächtigen Lawine.

David war ein beeindruckender Bergsteiger und ein noch beeindruckenderer Mensch. Er hatte eine fast magische Ausstrahlung auf seinen Sport und die Menschen, die ihm begegneten. Sein Tod erscheint uns unwirklich, auch jetzt, fast schon ein Jahr nachdem die ersten Meldungen aus Kanada eintrafen, dass im Gebiet des Nationalparks, wo David mit seinen Kollegen Hansjörg Auer und Jess Roskelley auf einer Tour unterwegs war, etwas passiert sei. Eine Lawine. Keine Verbindung mehr zu den drei Alpinisten.

Es folgten Tage der Unsicherheit und der Hoffnung. Dann wurden die düsteren Ahnungen bestätigt. David und seine beiden Freunde waren tot.

Was ist Davids Vermächtnis? Für uns steht fest, dass Entscheidendes bleiben wird von dem jungen Mann, auf dem schon als Kind die Blicke der Kletterwelt ruhten, weil alle in ihm etwas Außergewöhnliches sahen.

David Lama: das Wunderkind, das sich in den steilsten Wänden mit einer Natürlichkeit bewegte, die ihresgleichen suchte. Der wortkarge Junge, der nicht die geringste Lust hatte, über seine Erlebnisse zu sprechen. Der schon als Teenager unbeeindruckt seine Entscheidungen traf, weil er ganz genau wusste, was ihm wichtig war: Das Suchen und Bewältigen von Herausforderungen am Fels. Das Begehen von Routen, deren Schönheit und Logik ihn beeindruckte und magnetisch anzog. Das Bewältigen von Risiken, die seinem Sport – vielleicht sollten wir auch sagen: dem Gesamterlebnis Alpinismus – innewohnen und ohne die das, was David suchte, nicht zu haben war. Er wollte die Liebe zum Klettern zu seinem Lebensinhalt machen. Ohne Wenn und Aber. Ohne doppelten Boden. Ohne Plan B.

David ist nie ein Kletterer gewesen, der mit der Gefahr flirtete, im Gegenteil. Er betrachtete seine Ideen mit kühlem Verstand, kalkulierte, wie sich die Faktoren der äußeren Verhältnisse zum eigenen Können verhielten und plante seine Touren und Expeditionen mit Akribie und Finesse. Natürlich war ihm bewusst, dass er Risiken eingehen musste, um zu tun, was er liebte. Aber das Risiko selbst, die Gefahr und das Extreme, waren ihm nie Antrieb. Vielmehr akzeptierte er sie als Teil dessen, wofür sein Herz schlug.

Es fühlt sich surreal an, über David in der Vergangenheit zu schreiben. Zu präsent sind seine Aura, sein Selbstbewusstsein, seine Lakonie, sein Humor. Aus den Texten, die wir für dieses Buch durchgesehen haben, sprechen sein Wesen, seine Prägnanz, seine Unbeirrbarkeit, sein Mut, aber auch seine Zweifel – und vor allem, manchmal im Klartext, oft zwischen den Zeilen, die unbeschreibliche Lebensfreude, die sein Antrieb war.

Dieses Buch versammelt mit wenigen Ausnahmen sämtliche Texte, die David verfasst hat, oft allein, manchmal im Dialog mit Menschen, die ihm nahestanden, von seinen beiden Büchern HIGH und FREE bis hin zum letzten seiner veröffentlichten Texte. HIGH ist Davids Jugendwerk, das die ersten Jahre seiner Karriere als Sportkletterer zum Thema hat, in dem aber auch schon klar wird, dass er den Ruf der Berge immer lauter vernimmt.

FREE ist das Protokoll seiner spektakulären Besteigung des Cerro Torre im freien Stil. Eine alpinistische Großtat, die genau zeigt, wie David tickt: Scheitern, scheitern, besser scheitern. Schließlich doch ans Ziel kommen.

In Ergänzung zu den beiden 2010 und 2013 veröffentlichten Büchern haben wir die Texte durchgesehen, die David für unterschiedliche Anlässe geschrieben hat und die allesamt seine Projekte und Gedanken überwiegend chronologisch dokumentieren. So spiegeln sie nicht zuletzt seine Entwicklung über den Zeitraum eines Jahrzehnts wider.

Seine Texte zeigen David, wie er dachte, wie er handelte – wie er war. Sie schreiben sein Vermächtnis fest. Für den Sport, den er geliebt hat und über den Tag hinaus prägt. Für die Menschen, denen er Freund und Vorbild war – und bleiben wird. Für uns, die ihn vermissen – und nie vergessen werden.

Florian Klingler & Christian Seiler, im Januar 2020

HIGH Genial unterwegs an Berg und Fels

David Lamas erstes Buch erschien 2010 erstmals im Albrecht Knaus Verlag und entstand in Zusammenarbeit mit Christian Seiler.

Eins

Mein Name ist David Lama. Meine Freunde nennen mich Fuzzy. Ich bin 20 Jahre alt. Ich kann klettern. Nichts auf der Welt macht mir mehr Spaß.

Meine Mutter heißt Claudia. Sie kommt aus Innsbruck in Tirol, nur ein paar Kilometer von Götzens entfernt, wo wir heute wohnen. Sie arbeitet an der Uniklinik Innsbruck als Kinderkrankenschwester, aber sie reiste, als sie jung war, immer in der Weltgeschichte herum wie – ja, wie ich es jetzt tue. Südamerika, Afrika, sie interessierte sich für fremde Kulturen, und wenn sie genug Museen angeschaut hatte, ging sie wandern und bergsteigen.

1987 war sie zum ersten Mal in Nepal. Trekking, mit einer großen Gruppe von Leuten. Alles war von A bis Z durchorganisiert, und sie hatte nicht wirklich viel Spaß, weil sie das, was sie eigentlich sehen wollte – Menschen, wie sie leben, ihre Kultur –, nicht wirklich mitkriegte. Also fuhr sie ein halbes Jahr später mit zwei Freundinnen noch einmal nach Nepal. Die drei wollten einen großen Berg mit mehr als 6000 Metern machen, aber das klappte nicht, weil zu viel Schnee lag und das Wetter schlecht war. Dafür lernten sie Rinzi kennen.

Rinzi war der Führer der Gruppe, ein Sherpa aus der Everest-Region. Er begleitete die drei Frauen drei Wochen lang auf ihrem Weg durch den Himalaya, und nach den drei Wochen waren meine Eltern ein Paar. Meine Mutter war ganz fasziniert von Nepal, sie konnte sich sogar vorstellen, dort zu bleiben und in Nepal zu leben, aber Rinzi fand Tirol die bessere Wahl. Es ist nicht leicht, in Nepal ein Auskommen zu finden, und Rinzi musste seine Familie unterstützen, fünf Geschwister und den alten Vater.

Er kam mit einem Touristenvisum nach Österreich. Dann begann ein langwieriger Papierkrieg. Die Fremdenpolizei stellte herablassende Fragen. Sie unterstellten meiner Mutter, sie plane eine Scheinehe, um für Rinzi eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Die Eltern meiner Mutter fragten, ob sie komplett spinne, den kleinen, dunklen Mann aus Nepal heiraten zu wollen. Aber meine Mutter brachte das nicht aus dem Takt. Sie organisierte die nötigen Papiere und ließ sich auch von ihren Eltern nicht dreinreden. Im Dezember 1988 war die Hochzeit. Dann zogen die beiden in die Dienstwohnung meiner Mutter im Schwesternheim – mit Ausnahmegenehmigung. Die organisierte sie nämlich auch noch.

Das Wort »Papa« existierte für mich nicht. Für mich war mein Vater immer Rinzi. Rinzi kommt aus Phaplu, einem Bauernhof in der Everest-Region, auf etwa 2700 Meter Höhe. Um nach Phaplu zu kommen, fährt man von Kathmandu einen Tag mit dem Bus, dann geht man drei Tage zu Fuß. Für Rinzi war das natürlich umgekehrt: Um nach Kathmandu zu kommen, musste er zuerst drei Tage zu Fuß gehen und dann in den Bus einsteigen.

Aber in Wahrheit war der Weg noch viel weiter.

Rinzi war der Einzige aus der großen Bauernfamilie, der zur Schule gehen durfte. Die anderen fünf Geschwister waren daheim, mussten auf dem Bauernhof arbeiten. Keine Schule. Keine Ausbildung, weil kein Geld dafür da war.

Rinzi durfte zur Schule gehen, weil ihn sein Onkel mitgenommen hatte, als Sir Edmund Hillary die Schule von Junbesi besuchte. Hillary, der Mann, der 1953 den Everest erstbestiegen hatte, kam Jahr für Jahr nach Nepal, um Kindern von Sherpas eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Rinzi stellte sich beim Test geschickt an. Er begriff schnell und er war fleißig. Er bekam ein Stipendium von Hillary und nützte diese Chance. Er absolvierte die Volksschule, ging aufs College und machte nach vierzehn Jahren Schule den Abschluss. Sein älterer Bruder besuchte nur fünf Jahre eine Schule, dann ging sich das finanziell nicht mehr aus.

Der Schulweg dauerte drei Stunden. Rinzi ging um sieben Uhr früh zu Hause weg, um zehn begann der Unterricht, um vier war Schulschluss, und um sieben Uhr abends war er wieder zu Hause. Kein Wunder, dass er gut zu Fuß war.

Meine Mutter hat mir oft die Geschichte erzählt, als sie zum ersten Mal nach Phaplu kam. Es war im Jahr vor meiner Geburt. Einer von Rinzis Brüdern hatte angerufen, dass der Vater schwer krank sei. Also flogen meine Eltern nach Nepal, meine Mutter wollte Rinzis Vater unbedingt noch kennenlernen.

Innsbruck – Frankfurt – Kathmandu, ein Tag im Bus, drei Tage zu Fuß.

Das Haus stand allein in einer Streusiedlung, die nächsten Häuser waren mindestens zehn Minuten entfernt. Es war in schlechtem Zustand. Nur zwei Kühe standen im Stall. Der Wohnraum lag direkt darüber, man musste über eine Stiege durch den Stall hinaufsteigen. Der Raum war riesengroß und dunkel. Er hatte nur kleine Fenster, die mit Plastikfolien abgedichtet waren. Von außen kam nur wenig Licht herein. Das Erste, was man sah, waren der buddhistische Altar und eine große Buddha-Statue, die in der Mitte des Raums standen. Links und rechts davon Holzbänke mit kleinen Tischen und ein einziges Bettgestell. Dort lag auf einer dünnen Matratze ein Mann, der nur noch aus Haut und Knochen bestand und sich mit jedem Atemzug abmühte. Das war mein Großvater. Er war 64 Jahre alt, und er bekam kaum noch Luft.

Mein Großvater war ein buddhistischer Mönch gewesen, ein Lama. Daher unser Familienname. 15 Jahre hatte er in einem tibetischen Kloster als Mönch gelebt. Als die Chinesen Tibet besetzt hatten und der Dalai Lama ins Exil geflohen war, kehrte der Großvater zurück nach Phaplu, wo er meine Großmutter traf. Die beiden heirateten. Er legte zwar die Mönchskutte ab, war jedoch bis an sein Lebensende als Laienmönch tätig, als Lama. Deshalb der Altar im Wohnzimmer.

Meine Großmutter war gestorben als Rinzi sechs Jahre alt war. Der Großvater hatte sechs Kinder allein aufziehen müssen.

Jetzt war er krank, am Ende seines Lebens. Natürlich ging mit meiner Mutter sofort die Krankenschwester durch. Sie machte alles sauber, ließ Wasser vom Bach holen, um es auf der Feuerstelle zu wärmen, sie wusch den Großvater und bettete ihn neu, und dann mussten alle helfen, um ihn aus der düsteren Stube hinunter vor das Haus zu tragen, von wo aus man über grüne Felder und Apfelbäume, den Wald und das ganze Tal schauen konnte, in den Frühling, ins Licht der Sonne.

Meine Eltern blieben zwei Wochen in Phaplu. Meine Mutter erzählt, wie unglaublich gastfreundlich die Familien waren, die sie besuchten. Die Leute hatten nichts, aber eine Tasse Tee gab es auf jeden Fall, und wenn sie ein Ei hatten, kochten sie das Ei für ihre Gäste.

Am Abend, bevor Rinzi und meine Mutter aufbrechen mussten, um die Reise zurück nach Europa anzutreten, gab es eine Familiensitzung, bei der besprochen wurde, was nach dem Tod des Großvaters geschehen sollte. Wer was bekommt. Was zu tun sein wird. Die Geschichte macht mir Eindruck. Dass alles ausgesprochen wird. Dass im Angesicht des Todes nicht so getan wird, als ob nichts sei. Dem Großvater konnte es ja auch nur recht sein zu wissen, dass er kein Chaos hinterlässt.

Meine Mutter und Rinzi waren noch nicht zurück in Österreich, als sie die Nachricht erreichte. Der Großvater war gestorben.

Zwei

Ich kam am 4. August 1990 in Innsbruck zur Welt. Rinzi hatte einen Job bei einer Firma für medizinisches Recycling. Meine Mutter war in Karenz und kümmerte sich um mich. Wir wohnten in einer kleinen Wohnung in Axams. Meine ersten Erinnerungen stammen aus den Bergen. Vage Bilder schneebedeckter Gipfel. Ich kann beim besten Willen nicht mehr sagen, wo wir dauernd unterwegs waren, meine Eltern zu Fuß, ich im Tragetuch am Rücken. Ob es in den Alpen war, oder ob die Bilder in meinem Kopf von den Bergen Nepals stammen. Den Himalaja sah ich zum ersten Mal mit drei Jahren, als wir in Nepal Rinzis Familie besuchten.

Es gibt Fotos, auf denen ich mit meinen Cousins und Cousinen in Phaplu spiele. Meine Mutter sagt, dass ich mich mit den nepalesischen Kindern super verstanden habe, mir das würzige Essen gut geschmeckt habe und ich mich sofort zu Hause fühlte. Trotzdem war es ein trauriger Besuch. Rinzis älterer Bruder war gestorben, mit 42 Jahren. Es war klar, dass wir seinen Kindern helfen mussten. Meine Eltern brachten sie nach Westnepal in die Stadt Pokhara, wo ein anderer Bruder mit seiner Familie lebte.

Wir gingen dann noch eine Woche in die Berge, und ich weiß nicht, ob ich mich wirklich erinnere oder ob es die Erzählungen der Eltern sind, die sich wie Erinnerungen anfühlen. Dass ich gehe und nie erschöpft bin, und nur wenn mir die Stufen der Wege zu hoch werden, hebt mich meine Mutter in das Tragetuch.

In Tirol ging ich ganz normal in den Kindergarten. Aber wenn das Wetter schön war, hat meine Mutter mich oft abgemeldet und wir waren in den Bergen unterwegs. Ich war fünf, als wir das nächste Mal nach Nepal reisten. Das kleinste Kind des jüngsten Bruders von Rinzi war gestorben. Das andere hatte eine üble Durchfallerkrankung. In Westnepal besuchten wir die anderen Kinder der Familie, die in einem Internat untergebracht waren. Das war zwar in Ordnung, aber meine Eltern hatten das Gefühl, dass die Kinder jemanden brauchten, der sich nicht nur um ihre Ausbildung kümmern würde. In der Nähe war ein SOS-Kinderdorf. Mit viel Engagement erreichten meine Eltern, dass alle Geschwister Plätze im SOS-Kinderdorf Gandaki in Pokhara bekamen. Das war die beste Idee, um die Familie, so gut es ging, wieder zusammenzubringen.

Wieder unternahmen wir, als die wichtigen Sachen erledigt waren, eine Trekkingtour. Ich freundete mich sofort mit den Trägern und der Küchenmannschaft an. Wieder die Erinnerung an Gehen, Gehen, Gehen. Gehen machte mich irgendwie glücklich. Meine Mutter sagt, dass ich nie gejammert habe.

Es erstaunt mich, dass sie das sagt. Warum hätte ich jammern sollen?

Im gleichen Jahr organisierten Freunde meiner Eltern in Innsbruck eine Benefizveranstaltung für die Nepalhilfe. Meine Eltern hatten einen großen Freundeskreis. Rinzi war inzwischen eine bekannte Figur in Axams. Er ist ein freundlicher Mann, und er fiel auf. Wenn Rinzi die Straße entlangging, kam er aus dem Grüßen gar nicht heraus.

Der Star der Veranstaltung war Wolfgang Nairz. Wolfgang hatte 1978 als erster Österreicher den Mount Everest bestiegen, und auch er war von Nepal nie mehr losgekommen. Er engagierte sich für die Nepalhilfe, für bessere medizinische Versorgung der Bevölkerung, und hatte meiner Mutter damals geholfen, die Papiere für die Einbürgerung von Rinzi zu organisieren. Zu der Veranstaltung hatte er auch seinen Freund und Kletterkollegen Peter Habeler eingeladen, dem gemeinsam mit Reinhold Messner die Erstbegehung des Mount Everest ohne Sauerstoffflasche gelungen war. Peter veranstaltete jeden Sommer Kletterlager in den Zillertaler Alpen: »Jugend klettert mit Peter Habeler«. Teilnahmeberechtigt waren Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren. Hans Gastl, dessen Raiffeisenbank die Nepalhilfe unterstützte, machte Peter den Vorschlag, mich mitzunehmen. Er sagte, ich sei schon in Nepal gewesen und für mein Alter ausgesprochen gut zu Fuß.

»Interessant«, sagte Peter und rief ein paar Tage später meine Eltern an. »Wenn David Lust hat, soll er mitkommen.«

Meine Mutter bezweifelte, dass ich Lust haben würde. Ich war bis dahin nie von meinen Eltern getrennt gewesen. Ich hatte noch nicht einmal auswärts geschlafen. Aber ich hatte Lust.

Wir fuhren also ins Zillertal, und die Eltern brachten mich auf die Kasseler Hütte, 2177 Meter hoch gelegen, sechs Stunden Gehzeit vom Parkplatz. Als wir oben waren, fragte mich meine Mutter noch einmal: »Bist sicher, David?«

»Ja, Mama.«

Dann gingen sie wieder ins Tal hinunter, und ich blieb oben auf der Hütte. Viele Kinder, nette Kinder, ältere Kinder, die sich sofort um mich kümmerten. Aber am interessantesten war der Klettergarten hinter der Hütte. Ein senkrechter Spielplatz, der mich magisch anzog. Ich bekam einen Helm und einen kombinierten Brust- und Hüftgurt, ich wurde von oben angeseilt und durfte klettern. Ausprobieren, wie es ist, den Boden zu verlassen und Schritt für Schritt nach oben zu steigen.

Als meine Eltern am nächsten Tag bei Peter Habeler anriefen, um nachzufragen, ob mich nicht eh das große Heimweh gepackt habe, sagte er: »David hat nicht einmal nach euch gefragt. Aber kommt unbedingt einen oder zwei Tage früher auf die Hütte, ihr müsst euch anschauen, was euer Sohn für ein Gefühl für den Fels hat. Wie der am Fels steht, was der für einen Instinkt hat. So was habe ich bei einem Kind noch nie gesehen.«

Peter hatte eine Riesengaudi mit mir. Er schärfte meinen Eltern ein, sie sollten mich unbedingt weiter klettern lassen. Ich hätte wirklich Talent.

Aber das war gar nicht so einfach. Sportklettern steckte Mitte der neunziger Jahre noch in den Kinderschuhen. Es gab kaum Kletterhallen, in Innsbruck hatte nur die Halle des Innsbrucker Turnvereins eine kleine Kletterwand. Das war alles. Meine Mutter hatte überall herumtelefoniert, Sportverein, Alpenverein, aber es gab nirgends einen Ort, wo Kinder Klettern lernen konnten.

Durch Zufall erfuhr meine Mutter, dass ein gewisser Scherer Reinhold, ein Osttiroler Sportstudent, privat mit einer Gruppe von Kindern kletterte, einmal pro Woche in der Halle des ITV. Zu Hause habe er im Keller eine Boulderwand, dort kraxelten sie auch. Meine Mutter besorgte sich die Telefonnummer, rief den Reini an und fragte, ob ich mich der Gruppe anschließen dürfe. Dann folgte zum ersten Mal der Dialog, der sich in den nächsten Jahren immer und immer wieder wiederholen würde.

»Wie alt ist denn der David?«

»Sechs.«

»Das ist zu jung.«

Es kostete meine Mutter einige Überredungskraft, bis der Reini endlich die Antwort gab, die sie hören wollte: »Okay, kommt in der ITV-Halle vorbei. Ich schau mir den Buben an.«

Es war an einem Mittwoch. Und als meine Mutter mich nach zwei Stunden in der Halle wieder abholte, hatte Reini Scherer schon sein berühmtes breites Grinsen im Gesicht: »Kein Thema. Ich nehm den David sofort.«

Drei

Die Gruppe bestand damals aus zehn, fünfzehn Kindern, und von heute aus betrachtet muss man sagen, dass viele der derzeitigen Weltcup-Kletterer Österreichs hier angefangen haben. Alle tanzten nach der Pfeife vom Scherer Reini: Anna Stöhr, die Saurwein-Schwestern Katharina und Franziska, mein Freund Daniel Steuerer.

Wir waren wie junge Hunde. Mit dem einzigen Unterschied, dass Hunde nicht so gut klettern können wie wir. Wir hatten Spaß und suchten Herausforderungen, weil wir Spaß hatten. Und weil die Herausforderungen noch mehr Spaß brachten, wurden wir in einem Höllentempo besser.

Ich war nicht nur der Jüngste der Gruppe, sondern auch der Kleinste. Deshalb nannten mich die anderen »Fuzzy«. Meine Kletterschuhe waren mit »Fuzzy« angeschrieben. Fuzzy. Der Spitzname ist mir bis heute geblieben.

Reinis Klettergruppe war für mich mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Die zufällig zusammengewürfelten Kletterkinder waren meine Trainingspartner, meine Konkurrenten, vor allem aber: meine Freunde. Ich hatte auch Freunde in der Volksschule in Axams, aber in Reinis Gruppe war das etwas anderes. Da hatten wir, auch wenn wir Kinder waren, gemeinsame Ziele – eine Linie zu klettern, für die wir gestern noch nicht genug Schmalz gehabt hatten; einen Zug zu lernen, den wir noch nicht beherrschten. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, der sich schon damals vornahm, unbeeindruckt vom praktischen Denken der Erwachsenen, niemals etwas anderes machen zu wollen als Klettern. Das hatte ich mit erstaunlicher Deutlichkeit vor Augen: Klettern war meine Gegenwart, aber vor allem: meine Zukunft.

Meine Eltern hatten schnell begriffen, dass Klettern für mich etwas ganz Besonderes war, und weil sie selbst gern in den Bergen waren und Freude hatten, wenn ich Freude hatte, begannen sie, mit mir klettern zu gehen – oder besser gesagt, meinen Freunden und mir zu ermöglichen, so viel zu klettern, wie wir wollten. Wir waren an jedem freien Tag unterwegs. Meistens war Daniel dabei, mit dem ich mich schon von Anfang an blendend verstand. Wir mussten nicht miteinander reden. Unsere Sprache war das Klettern, und wir lernten von Tag zu Tag neue Vokabeln.

Daheim verwandelte ich die Unterseite unseres Esstischs in meine Boulderwand, weil wir keinen Platz für eine richtige hatten. Der Tisch wurde von einem Querbalken gestützt, da konnte man sich super anhalten, also begann ich unter der Sitzbank zu klettern, durchquerte den Tisch an seiner Unterseite, hangelte mich hinüber zum Schrank und zur Heizung. Aber das Wohnzimmer reichte mir natürlich nicht. Ich präparierte auch die Abfahrt in die Garage unseres Hauses, da hatte der Beton kleine Löcher. Ich schlich mich mit dem Hammer hinaus und klopfte die winzigen Griffmöglichkeiten ein bisschen größer, und dann probierte ich die Garageneinfahrt als Nordwand aus. Es war fast nicht möglich, in den kleinen Löchern Halt zu finden, und gerade das war super. Ich kletterte, ohne mich richtig festhalten zu können.

Mit den Eltern ging ich erste Skitouren, noch ohne Tourenbindung. Ich stieg einfach in einen ganz lockeren Skischuh und marschierte los. Wir gingen rodeln. Der Berg war von Anfang an der Platz, wo ich mich daheim fühlte. Beim Rodeln auf eine Alm zu kommen und ins Tal zu schauen – die Schönheit dieser Momente hat mich schon berührt, als ich noch ein Kind war. Außerdem sah ich hinter jeder Ecke die nächste Herausforderung: Wenn ich rodeln ging, und ich sah die Spuren von Tourengehern, die den Berg weiter hinaufführten, dann wollte ich auch dort hinauf. Meine Eltern trieben mich nicht an. Sie bremsten mich nur nicht. Sie ermöglichten mir das zu machen, was mir taugte.

Doch erst mal musste ich meinen Freunden und Trainingspartnern zuschauen, als sie ihre ersten Wettkämpfe bestritten. Das war hart, denn ich hatte die ein, zwei, vier Jahre, die ich jünger war als die anderen, schnell aufgeholt. Im Training war ich so gut wie die anderen, aber beim Wettkampf musste ich zuschauen.

Tiroler Meisterschaften.

Zu jung.

Österreichische Meisterschaften.

Zu jung.

Es ging mir auf die Nerven, dauernd zu jung zu sein.

Es dauerte ein verdammt langes Jahr, bis ich an meinem ersten Wettkampf teilnehmen durfte. Ich war noch sieben. Ich hatte jede Woche zweimal zweieinhalb Stunden in Reinis Gruppe trainiert, und ich konnte mir nichts Aufregenderes vorstellen, als das, was ich gelernt hatte, in einem Wettkampf anzuwenden.

Wir fahren nach Telfs, 30 Kilometer von Innsbruck entfernt. Auf dem Areal einer alten Fabrik findet der »Hohe-Munde-Cup« statt. Der Kletterwettbewerb heißt wie der Berg, der hinter Telfs mächtig aufragt. Geklettert wird auf einem gemauerten Schornstein, in den Löcher gebohrt sind. Ich habe das Gefühl, ich kann diesen Schornstein wenn nötig auch ohne Hände und Füße hinaufgehen.

Ich bin bereit.

Ich will endlich zeigen können, was ich draufhabe.

Ich trage eine kurze Hose mit Blumenmuster und ein weißes T-Shirt, auf dessen Rücken ein wildes, asiatisches Muster gedruckt ist. Um den Kopf habe ich ein knallrotes Tuch zu einem Stirnband geknüpft. Ich sehe nicht nur aus wie ein kleiner Samurai, ich bin auch so entschlossen wie ein kleiner Samurai.

Ich bin der Jüngste im Wettbewerb, und ich arbeite mich mit aller Leidenschaft und dem technischen Können, das mir der Reini beigebracht hat, den Schornstein hinauf.

Die wenigen Zuschauer klatschen, meine Freunde feuern mich an.

Ich sehe, wie die Löcher im Schornstein zu einer Route werden, und ich gehe diese Route hinauf, immer weiter.

Die Zuschauer klatschen noch mehr und meine Freunde schreien lauter: »Allez, Fuzzy, allez.« Dann rutsche ich ins Seil und werde hinunter zum Boden gelassen.

Ich bin Zweiter. Ich bin total happy. Endlich Wettkampf. Endlich im Klassement, und gleich ganz vorne dabei. Ich freue mich, aber irgendwie beginne ich mir auch ganz leise eine Frage zu stellen.

Warum bin ich nicht Erster geworden?.

Wir nannten den Reini »Lockenschädel« oder auch »Scherer-Plärrer«. Das klingt vielleicht respektlos, war aber ganz sicher nicht so gemeint, denn wir hatten gehörigen Respekt vor ihm. Reini war ein Trainer und ein Vater und ein Freund. Der Typ konnte launisch sein, und wenn er sich einmal eine Meinung gebildet hatte, war er nur sehr schwer davon abzubringen. Aber er besaß jede Menge Leidenschaft fürs Klettern, und die gab er mit jedem Schritt, den er machte, an uns weiter.

Echt, der Typ lebte Klettern.

Als wir anfingen, war Reini vielleicht 25 und hatte an ein, zwei Weltcups teilgenommen. Aber vor allem trieb er sich draußen am Fels herum. Er hatte immer seine Bohrmaschine und ein paar Haken dabei, um Routen einzurichten. Sportklettern am Fels funktioniert so: Du kletterst wie in der Halle frei am Felsen, ohne technische Hilfsmittel. Die Haken für die Tour sind fix in den Fels gebohrt, so dass du dich ganz aufs Klettern konzentrieren kannst. Du musst bloß alle zwei, drei Meter dein Seil einhängen, um dich zu sichern.

Die Bohrmaschine war Reinis Freundin, oder sagen wir so: er war auf jeden Fall mehr mit seiner Bohrmaschine zusammen als mit seiner Freundin. Es war eine Hilti. Die Hilti ist der Rolls Royce unter den Bohrmaschinen. Auch Reinis Studium hatte unter ihr zu leiden. Er musste sich einfach viel zu oft entscheiden, ob er eine Seite lernen oder eine neue Route einbohren wollte. Das sah dann nur selten gut aus für das Lernen. Reini war einfach fanatisch. Er hätte sein letztes Hemd verkauft, wenn er dafür einen Bohrhaken bekommen hätte, und er gab seinen Fanatismus ungefiltert an uns weiter. Er hat uns infiziert. Und die Leidenschaft, die er auf uns übertrug, bekam er in jeder Trainingseinheit von uns zurück.

Geld, Aufwand, Zeit, alles egal. Leidenschaft. Das war der Deal.

Reini ging mit uns bald raus aus der Halle, auf den Fels. Was ihn am Fels vor allem fasziniert, sind Linien, das brachte er uns bei. Du hast eine glatte Wand vor dir, sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Aber sobald du genauer hinschaust, siehst du, dass die Wand gar nicht glatt ist.

Sie hat Strukturen und Risse.

Manchmal läuft eine Sintersäule senkrecht nach unten, dann musst du gar nicht mehr über eine Linie nachdenken, sie ist vorgegeben.

Wenn ein Kletterer eine Wand anschaut, geht in seinem Kopf vielleicht etwas Ähnliches vor wie im Kopf eines Künstlers, der aufs Papier starrt und eine Inspiration hat. Du erkennst auf den ersten Blick, welche Linie du klettern möchtest. Du stellst sie dir zuerst vor. Dann schaust du sie dir genauer an, und wenn du glaubst, sie geht, bohrst du sie ein.

Dann ist sie da.

Deine Linie.

Dein Kunstwerk.

Ich liebte das Klettern am Fels von Anfang an, genauso liebte ich das Klettern in der Halle. Aber draußen kam zu den Herausforderungen des Kletterns noch das Wetter dazu, der Wind, die Struktur des Felsens. Es waren kleine Abenteuer, die wir am Fels erlebten. Außerdem gab mir, dem Kleinen, der Fels die Chance, nach Alternativen zu suchen, wenn ich wieder einmal einen Griff nicht erreichen konnte. In der Halle, wo Erwachsene die Routen schraubten, erwischte ich oft den nächsten Griff nicht, weil ich einfach zu kurz dafür war. Auf dem Fels hast du nicht nur einen Griff, sondern hunderttausend. Ich lernte, den Fels zu lesen. Sozusagen zwischen den Zeilen.

Oft fuhren wir nach Mühlau, in der Nähe von Innsbruck, dort konnte man ohne viel Aufwand am Felsen klettern. Oder wir gingen durch die Ehnbachklamm, dort kletterten wir und erlebten nebenbei jede Menge Abenteuer. Nach dem Klettern konnten wir im Wasser pritscheln und einen Staudamm bauen. Es war fantastisch. Reini wollte gute Kletterer aus uns machen, keine Profis. Er vergaß nicht, dass wir Kinder waren. Wir spielten und lernten, Reini gab uns interessante Aufgaben. In der Halle kletterten wir zum Beispiel zu zweit, wobei zwei Füße aneinander gefesselt wurden, je ein Fuß von einem von uns. Das ist ein lustiges Spiel, aber dahinter versteckt sich eine raffinierte Technikübung. Oder Reini legte irgendwelche Sachen auf die Griffe, und wir mussten probieren, auf die Tritte zu steigen, ohne dass die Sachen runterfliegen. So lernt man, sehr präzise zu steigen. Wir trainierten, dass es krachte. Aber auch wenn es krachte, es machte immer Spaß.

Der Reini war ein Teil unserer Gruppe, ein 25-jähriges, ein 30-jähriges Kind. Er hatte zwar eigene Projekte im Kopf, aber er spielte auch bei den dümmsten Spielen mit. Wir waren es, die irgendwann anfingen, ihn zu drängen: Wir wollen Wettkämpfe machen, Reini. Wir wollen erfolgreich sein. Niemals hätte er uns in eine Karriere als Wettkampfkletterer gepusht, ihm reichte das pure Klettern. Aber als er sah, dass wir uns vergleichen wollten, dass wir denen da draußen beweisen wollten, wie gut wir waren, unterstützte er uns mit ganzer Kraft. Und sobald Reini gesagt hatte, okay, ich trainiere euch, zog er die Zügel an. Er war kein Larifari-Trainer. Er nahm die Sache ernst. Meistens zumindest. Er schrieb Trainingspläne, die fast nicht einzuhalten waren, weil er eh nicht glaubte, dass irgendwer das ganze Programm machen würde, und wenn doch, dann umso besser.

Vier

Die Trainingslager in Arco waren die Höhepunkte des Jahres. In Arco, am nördlichen Ende des Gardasees, gab es Klettergärten mit Routen in allen Schwierigkeitsgraden, und es war eine Katastrophe für mich, als ich beim ersten Mal, als die Gruppe ins Trainingslager fuhr, nicht mitdurfte. Wieder war ich zu jung. Ich lag weinend auf meinem Bett und bemühte mich, jeden Tag zwei Tage älter zu werden.

Als ich im Jahr darauf mitfahren durfte, inzwischen acht Jahre alt, hatte ich das Gefühl, im Paradies zu sein. Wir wohnten auf dem Campingplatz. Die Eltern aller Kinder waren mit von der Partie, und wir waren den ganzen Tag am Fels. Mittagessen war gemeinsam mit den Eltern, es gab Salami- und Schinkenbrote und Eistee.

Der Fels des Klettergartens von Massone war genial. Die Touren waren länger als alles, was ich bisher geklettert war, und allein die Höhe der Wand machte mir Freude. Der Blick auf den See in der Ferne, die Wand hinunter, wo die Freunde im Seil hingen. Ich hätte mir keinen Ort der Welt vorstellen können, an dem ich lieber gewesen wäre.

Ich kletterte meine erste Tour im Schwierigkeitsgrad 8–.

Die Skala der Schwierigkeitsgrade geht von 1 bis 11+. In den sechziger und siebziger Jahren, zu Zeiten des Bergsteigers und Kultautors Walter Pause, galt »VI+« als oberstes Limit. Pause beschrieb diese Schwierigkeit mit einem »Gang an der Sturzgrenze für die besten Felskletterer in Hochform«. Ansonsten sind die Schwierigkeitsgrade eine Wissenschaft für sich. Auch wenn sie der Versuch sind, Herausforderungen objektiv zu bewerten, bilden sie eher die individuellen Stärken und Schwächen der Kletterer ab, die eine Route erstbegehen und die Wertung vorschlagen. Besonders in den obersten Schwierigkeitsbereichen gehen die Meinungen weit auseinander.

Meine 8– passierte mehr oder weniger zufällig. In Arco waren alle Routen, die wir kletterten, Einseillängen-Routen. Das hieß, derjenige, der sichert, stand am Boden und hatte das Seil in der Hand. Ein paar ältere Kollegen hatten die Route bereits probiert und ihr Material in der Wand gelassen. Als mich niemand wegschickte, dachte ich mir: »Jetzt probier ich sie auch.« Und so bin ich halt rauf. Schon als Achtjähriger reizten mich solche Herausforderungen, und irgendwie ist das so geblieben: Sobald ich ein Motiv hatte, mich irgendwo besonders reinzuhängen, hängte ich mich rein, und wenn ich mich reinhängte, schaffte ich es meistens auch.

Das Motiv war natürlich, die anderen zu beeindrucken, und vor allem den Reini – der Reini war der große Hero dieser Jahre. Weder er noch die anderen hatten damit gerechnet, dass ich die 8– hinkriegen würde, das war mein Motor. Die erstaunten Blicke, als ich ganz oben angekommen war. Ein großartiger Lohn für die Anstrengung.

Jeden Tag fiel uns etwas ein. Zum Beispiel Pendeln. Da gab es eine Wand, ungefähr hundert Meter breit. Du kletterst in der Mitte der Wand bis ganz nach oben, wirst von deinem Partner heruntergelassen und gehst über ein schmales Bankerl bis zu einem Felssporn, der rechts in etwa 45 Meter Höhe aus der Wand ragt. Dein Partner zieht so lange das Seil ein, bis es gespannt ist. Dann zieht es dich eh schon fast vom Felssporn und du musst nur noch loslassen. Du fetzt durch die Luft, dass es eine Freude ist. Wie auf einer Schaukel am Kinderspielplatz, nur zehnmal so hoch.

Das war Arco. Arco war genial.

Wir kletterten sechs Tage die Woche, ein Tag war Ruhetag. Das war der einzige Tag, den ich hasste. In Wahrheit war der Ruhetag dafür da, dass Reini mit Rupi, unserem zweiten Trainer, in Ruhe klettern gehen konnte, also ohne das ganze Rudel im Gepäck. Rupi war zu uns gestoßen, als immer mehr Kinder klettern wollten und die Gruppe für Reini allein zu groß geworden war. Äußerlich war er das genaue Gegenteil von Reini. Im Gegensatz zu dessen Locken hatte Rupi den Schädel kahl geschoren. Er ist ein verständnisvoller, engagierter Typ, und man kann gut mit ihm diskutieren. Auch das im Gegensatz zum Reini. Reini kann man vor allem gut zuhören.

Die anderen sind am Ruhetag gern mit den Eltern zum Baden oder Radfahren. Ich wollte freilich weder noch. Ich wollte klettern, und weil ich sonst in Hungerstreik gegangen wäre, nahm mich Reini am Ende doch mit. Wir machten Sturztraining. Stürzen macht Spaß. Wir ließen auf unseren Touren immer wieder absichtlich Haken aus, um weiter zu fallen, wenn es uns haute. Wir bewegten uns auf dem Fels schon wie die Eidechsen, von denen es in Arco jede Menge gibt. Sehr sicher, sehr vertraut. Stürzen war wie eine Fahrt auf der Achterbahn, nur billiger.

Wenn du beim Sportklettern fliegst und dein Partner gut sichern kann, merkst du von der Wucht des Sturzes fast nichts. Dein Partner bremst dich nicht abrupt ab. Er bremst dich langsam bis auf null herunter, indem er das Seil immer langsamer durch das Sicherungsgerät am Gurt rutschen lässt.

Reini bohrte ein wie verrückt. Eines seiner wertvollsten Geschenke war, wenn er uns eine seiner Routen erstbegehen ließ, denn die Erstbegeher dürfen der Route einen Namen geben. Aus dieser Zeit stammt die Kathamartina, ein Projekt von Katharina Saurwein und Martina Salchner, oder die Ursu von der Ursula Stöhr, der Schwester der jetzigen Weltcupkletterin Anna Stöhr.

In Arco leckte ich Blut. Das Klettern in der Halle machte mir zwar Spaß wie sonst kaum etwas, aber dieses Etwas war das Klettern am Fels. Ins Felsklettern verliebte ich mich, und meine Eltern hatten das Gespür, das sofort zu begreifen. Es traf sich gut, dass sie auch so gern am Berg waren. Wir gingen also gemeinsam klettern, das machte allen Spaß. Es war etwas, was wir gemeinsam tun konnten. Unsere Ausflüge waren so, wie ich mir Familie vorstelle. Etwas tun, was man liebt, nur dass man es gemeinsam tut, und gemeinsam ist es noch schöner.

Meine Eltern hatten nie Angst, wenn ich kletterte. Sie sind in den Bergen groß geworden, so wie ich damit groß geworden bin. Sie kannten sich gut aus, und sie hatten volles Vertrauen zum Reini, der uns von Anfang an beibrachte, trotz aller Leidenschaft verantwortungsvoll zu klettern. Er machte uns gleich einmal klar, dass das, was wir tun, nicht ohne ist und man nie leichtsinnig werden darf, weil schnell etwas passiert.

In unserer Gruppe passierte eigentlich nie etwas. Nur Daniel hat sich einmal verletzt. Er war auf einem Felsblock unter der Wand ausgerutscht, auf den man im Prinzip rauf- und runtergehen konnte, ohne die Hände zu gebrauchen. Er fiel blöd hin und tat sich am Ellenbogen weh, ein Stück Knochen oder Knorpel splitterte ab. Er musste operiert werden, und als er nach der Operation wieder zurückkam, konnte er den Ellenbogen nicht mehr richtig ausstrecken und hatte den Anschluss verloren. Außerdem waren wir inzwischen im Gymnasium, in der Schule war mächtig viel zu tun, und Daniel beendete das Wettkampfklettern, bevor es für ihn richtig begonnen hatte. Dafür kletterte er umso mehr am Fels.

Fünf

Meine Eltern schafften sich einen Opel Zafira an. Immer wenn Zeit war, fuhren wir irgendwohin, wo man gut klettern konnte. Wir fuhren die Tiroler Täler ab, wir fuhren über den Brenner nach Italien, über den San Bernadino in die Schweiz und weiter nach Frankreich. Oft war Daniel mit von der Partie, dann saßen wir zwei auf der Fahrt hinten im Auto, spielten Gameboy und schauten aus dem Fenster, um Wände auszuchecken. Meine Mutter sagt über diese Zeit immer, dass wir herumgegondelt sind wie die Zigeuner. Wir nützten jeden Feiertag, jedes Wochenende, um klettern zu gehen, und ich durfte sagen, wohin wir fahren sollten.

Meine Eltern erzogen mich sehr großzügig. Rinzi ist Buddhist, und meine Mutter ist über die Jahre auch immer mehr zur Buddhistin geworden. Bei einer feierlichen Zeremonie, einer sogenannten »Zufluchtnahme«, in Feldkirch gelobten sie rituell, dass auch ich nach der buddhistischen Lehre erzogen werden solle, aber sie waren, auch was das Religiöse betrifft, sehr großzügig. Wir feierten Weihnachten mit Tannenbaum, der Osterhase kam bei uns vorbei, und nur die Gebetsfähnchen in den Farben der fünf Elemente – Wasser, Licht, Luft, Feuer und Erde – waren immer irgendwo aufgehängt. Rinzi erklärte mir, dass allein der Wind, der die Fähnchen bewegt, die Gebetssprüche, die auf den Stoff gedruckt sind, zur Wirkung bringt.

Es waren eher praktische Dinge, an denen sich die religiösen Grundsätze meiner Eltern offenbarten. Sie achteten zum Beispiel sehr darauf, dass ich keine Tiere tötete, nicht einmal unabsichtlich. Als ich als kleines Kind Ameisen zertreten wollte, erklärte mir meine Mutter stundenlang, dass auch das kleinste Lebewesen ein Recht darauf hat, zu leben. Aber sie hat nicht versucht, mir zu erklären, dass die Ameise möglicherweise mein reinkarnierter Uropa ist.

Rinzi lebt seinen Glauben sehr praktisch. Der Buddhismus übersetzt sich bei ihm in eine bewundernswerte Ruhe. »Wir sind reich«, sagte er oft, und auch wenn das nicht unbedingt für unseren Kontostand galt, stimmte es natürlich, denn: »Wir sind gesund.« Auch als sein ältester Bruder mit 42 Jahren starb, nahm Rinzi es mit Fassung: »Seine Zeit war vorbei.«

Auch wenn ich selbst nie den Weg in den Buddhismus gefunden habe, beeindruckt mich die Ruhe meines Vaters und auch die Selbstverständlichkeit, mit der er sich in Situationen schickt, die er nicht ändern kann. Er ärgert sich nicht. Er spart seine Energie für das auf, was er selbst in der Hand hat.

Ich lebe ohne religiöse Zeremonien nach dem Motto »Jetzt leben. Weil wenn’s aus ist, ist’s aus.« Ich respektiere den Glauben der anderen. Aber ich möchte, dass sie respektieren, woran ich nicht glaube.

Als ich ungefähr acht war, besorgte Reini unserer Gruppe den ersten Sponsor: den Schweizer Kletterausrüster Mammut. Mammut sponserte das ganze Team, wobei »sponsern« ein ziemlich großes Wort ist. Wir bekamen eine Kletterhose, die den Kleinsten von uns sicher fünf Nummern zu groß war. Die Kleinsten – das war natürlich ich, aber das machte mir nichts aus. Die Hose hätte auch zehn Nummern zu groß sein können. Ich musste sie zweimal umkrempeln, damit ich mir nicht dauernd draufstieg, aber ich wuchs augenblicklich um einen halben Meter. Für mich war es eine Auszeichnung.

1999, als Neunjähriger, gewann ich den Junior Cup des Österreichischen Alpenvereins, die inoffiziellen österreichischen Nachwuchsmeisterschaften, und mit dem ersten Sieg im zweiten Wettkampf begann eine Serie von Siegen in allen Wettbewerben, an denen ich teilnehmen durfte. Ich gewann den Junior Cup fünfmal hintereinander, wurde Tiroler Jugendmeister, gewann den »Rock Master Kids Cup« in Arco, zweimal den »Rock Master unter 14«. 2004, knapp 14, gewann ich die Gesamtwertung des Jugendeuropacups mit dem Punktemaximum und wurde in Edinburgh Jugendweltmeister. 2005 wiederholte ich den Sieg im Jugendeuropacup und gewann, diesmal in Peking, ein zweites Mal den Jugendweltmeistertitel.

Die Kletterspezialisten wurden schnell auf mich aufmerksam. Es erschienen erste Zeitungsartikel, in denen das Wort »Wunderkind« vorkam. Ein Kletterkollege von Reini, Gerhard Hörhager, arbeitete zu dieser Zeit als Vertreter des Kletterausstatters Metolius. Er kam in die Halle und bot meinen Eltern an, mich zu sponsern. Ich war zehn Jahre alt und bekam meinen ersten Einzelsponsor. Ich kriegte Material und ein bisschen Geld. Das Geld erlaubte meinen Eltern, meine Kletterleidenschaft noch intensiver zu unterstützen als vorher. Sie setzten es für unsere Reisen, für Benzin und Campingplatzgebühren ein.

Die nächste Firma, die mich unterstützte, war Raiffeisen. Hans Gastl, der Direktor der Bank, hatte meine gesamte Karriere sorgfältig verfolgt und gefördert. Jetzt eben nicht nur privat, sondern mit einem Sponsorvertrag. 2001 kam Andres Lietha, der Sponsoringmann von Mammut international, zu einem Training und bot an, mich ins internationale Team von Mammut aufzunehmen. Das internationale Team von Mammut! Genial! Es war bekannt, dass die Schweizer Firma nur die Besten in dieses Team aufnimmt. Ich kriegte also nicht nur einen Vertrag und ein bisschen Geld, sondern vor allem etwas, was sich niemand kaufen konnte – Anerkennung.

Mit dem Team von Mammut – Cédric Lachat, Remo Sommer, Nina Caprez, den Geschwistern Christina, Daniel und Thomas Schmid – reiste ich im Oktober 2005 via Mailand nach Rumney in New Hampshire. Es war mein erster Transatlantikflug. Ich war 15. Als wir in Boston ankamen, gab es Verwirrung bei der »Immigration«: Wir mussten, wie alle Amerikatouristen, Fingerabdrücke nehmen lassen. Aber wer einmal die Finger von Kletterern gesehen hat, weiß, dass unsere Finger nicht mit denen anderer Amerikatouristen zu vergleichen sind. Keine Fingerabdrücke. Ideale Voraussetzungen für das perfekte Verbrechen. Der Immigration Officer versuchte es mit Fingerspitzenmassage und mit Fett – keine Chance. Am Schluss war er mit der Erklärung, dass wir Kletterer sind, zufrieden und ließ uns einreisen.

Wir kletterten zehn Tage in Rumney, es machte Spaß. Ich kletterte zehn Routen pro Tag, alle zwischen 8a und 8c+. Die anderen wunderten sich, dass ich dermaßen Gas gab, aber war ich nach Amerika gefahren, um zu klettern oder um mich auszuruhen?

Wir wohnten in einem kleinen Häuschen in Tenney Mountain, mitten im Wald, und der Wald war ein Traum. Er hatte alle Farben, die ein Wald haben kann, es roch nach Herbst, Indian Summer, und nur wenn ich kletterte, vergaß ich, dass ich in Amerika war. Amerika war weit weg. Der Fels fühlte sich an wie zu Hause.

Zurück in Innsbruck lernte ich einen Holländer namens Jorg Verhoeven kennen. Blonde, kurze Haare und ein strahlendes Lächeln. Er stand vor dem Tivolistadion, hatte einen Rucksack dabei und eine Gitarre, und er fragte mich, ob ich eine Idee hätte, wo er übernachten könnte.

»Ja«, sagte ich. »Komm erst einmal zu uns.«

Wir hatten zwar in Götzens keine besonders große Wohnung. Aber das Sofa war groß genug für Jorg. Meine Eltern schauten ein bisschen überrascht, als ich mit dem neuen Mitbewohner nach Hause kam, aber Jorg war charmant und unterhaltsam, und es würde ja nicht für immer sein.

Er war 20, fünf Jahre älter als ich. Kam aus Abcoude bei Amsterdam. Darauf war er besonders stolz, weil es kein anderes Dorf in Europa gibt, das mit den Buchstaben A, B, C beginnt. Er hatte in der Schule auf der Kletterwand mit dem Klettern angefangen, war mit seinen Eltern kreuz und quer durch Europa gereist und hatte in Südfrankreich seine Liebe zum Felsklettern entdeckt. Er war früh ins Wettkampfklettern eingestiegen und hatte sich konsequent an die Spitze herangearbeitet, bis er absolute Weltklasse war. Nachdem er die Schule fertig gemacht hatte, nahm er kurz entschlossen den Flieger und reiste nach Arco, um dort zu klettern, und weil er kein Geld hatte, wohnte er in einer der vielen Höhlen in Massone, und tat nichts außer Essen, Schlafen und Klettern. Die Höhle teilte er sich übrigens mit einem kleinen Haustier: einem jungen Wildschwein, das nachts gern zu Jorg kam und sich neben seinen Schlafsack legte.

Die wahnsinnigste Story von Jorg ist, wie er damals beim Klettern stürzte und sich den Fuß brach. Er ging aber nicht zum Arzt, sondern kletterte weiter, er fuhr sogar mit dem kaputten Haxen zum Weltcup in Lecco. Er konnte fast nicht gehen, hinkte wie ein Kriegsveteran, schaffte es aber trotzdem bis ins Halbfinale. Dann nahmen ihn allerdings die Sanitäter fest und brachten ihn ins Spital. Auch sie fanden die Story legendär. Dabei wussten sie gar nicht, dass Jorg schon zwei Wochen in diesem Zustand herumgehumpelt war.

Jorg ließ sich dann noch ein bisschen treiben. Er wohnte bei einem Freund in Südfrankreich, lernte ein Mädchen aus Brüssel kennen und zog für ein Jahr zu ihr. Als die Beziehung vorbei war, trampte er durch die Alpen. So kam er nach Innsbruck, verbrachte die erste Nacht auf einer Bank im Hofgarten, dann war er zum Tivolistadion gegangen, um vielleicht einen Kletterer zu treffen, der ihm weiterhelfen konnte. Jorg übernachtete dann eine Zeit lang bei uns auf dem Sofa. Dann lernte er die Saurwein Katharina kennen, eine super Kletterin aus Reinis Gruppe, verliebte sich in sie und zog bei ihr ein.

Ich ging mit Jorg oft in die Halle, und wir trainierten gemeinsam. Er ist ein großartiger Kletterer. Aber er wollte nicht nur in der Halle trainieren. Wir kletterten am Fels, und irgendwann erzählte er mir, dass es in England besonders lässig am Fels sei.

»Okay«, sagte ich. »Dann fahren wir doch nach England und klettern.«

England ist sehr bekannt für seine gefährlichen Touren. Außerdem haben die Engländer beim Klettern eine besondere Ethik. Für sie ist es ausgeschlossen, den Fels zu beschädigen, indem sie Haken einbohren oder einschlagen. Sie verwenden nur Friends und Klemmkeile, und auch die Normalhaken dürfen nicht mit dem Hammer eingeschlagen werden, sondern nur mit der Hand. Wenn keine Sicherung gelegt werden kann – darauf läuft die Sache nämlich hinaus –, wird eben keine gelegt.

Wir flogen nach England und fuhren mit dem Mietauto Richtung Stanage Edge. Stanage ist ein Felsabbruch in der Nähe von Sheffield, der sich rund um einen Hügel zieht. 15 Meter hohe, senkrechte Wände. Alle paar Meter neue Routen. Wenn dir eine Route gefällt, machst du sie, wenn nicht, gehst du weiter. Du brauchst keinen Führer, du brauchst keine Topos, die unter Kletterern üblichen Aufzeichnungen, auf denen jede Route genau notiert ist. Du kannst enorm schwierige Sachen klettern, die du zuerst, von oben am Seil hängend, ausbouldern musst, bis du sicher sein kannst, nicht zu fallen. Aber du kannst auch ganz einfach und gemütlich klettern, so wie andere Leute an einer Bar miteinander Bier trinken, nur dass Klettern doppelt so lustig ist.

Wir kamen abends an. An ein Hotel dachten wir nicht einmal. Wir kauften uns im Supermarkt eine Schachtel Kekse und schliefen im Auto, das wir in einer Seitenstraße geparkt hatten.

In der Früh klopft jemand ans Fenster. Jorg kurbelt schlaftrunken seine Scheibe hinunter.

»No parking«, sagt der ausgeschlafene Zeitgenosse im bellenden Englisch, das hier gesprochen wird. Wir sollen abhauen.

Ich habe mich in meiner Daunenjacke vergraben und schaue wie ein Eskimo aus seinem Iglu, als Jorg den kleinen Peugeot startet, um nach einem neuen Parkplatz Ausschau zu halten. Ich bin müde und noch ganz verdattert darüber, dass das Lenkrad unseres Autos auf der falschen Seite ist.

Wir haben an diesem Morgen noch kein einziges Wort gewechselt. Als wir in eine Kurve biegen, die von einer typisch englischen Natursteinmauer begrenzt wird, beginnt der Peugeot schon auszubrechen. Jorg versucht, Gegenruder zu geben, aber schon kracht es, es haut mich nach vorn, und plötzlich habe ich den Rückspiegel im Mund.

Als es wieder still ist, frage ich: »Alles okay, Jorg?«

Aber Jorg stöhnt: »Deine Zähne, Fuzzy!«

Ich prüfe meine Zähne mit der Zunge. Da ist etwas anders als vorher. Es fehlt etwas. Ein zweiter Test, und es ist klar. Ich habe mir beim Aufprall am Rückspiegel die Schneidezähne ausgeschlagen. Plötzlich habe ich das Gefühl, den Mund voller Glasscherben zu haben. Unförmige Zacken, die ich immer wieder mit der Zunge untersuche.

Dann kommt der Krankenwagen. Im Spital wird untersucht, ob ich Glas geschluckt habe, aber ich habe nur die Kekse vom Vorabend im Bauch. Jorg kümmert sich in der Zwischenzeit um die Polizeiangelegenheiten und um ein neues Mietauto, denn das alte hat einen Totalschaden.

Am Nachmittag waren die Formalitäten erledigt. Wir konnten endlich klettern. Das Klettern war genial. Aber die Leute, die wir in den Klettergebieten trafen, gingen mir auf die Nerven: Jeder fragte, wo es mich hinuntergeschmissen hatte.

Zu Hause in Österreich fragten mich alle, ob ich auf Eishockey umgesattelt hätte.

Danke, sehr witzig.

Ich pendelte zwischen Zahnarzt und Kletterhalle. Der Zahnarzt machte seine Arbeit, ich machte meine. Ich gewann zuverlässig meine Wettbewerbe. Aber die Siege machten mich nicht zufrieden.

Ich trainierte mit älteren Kollegen, die in ihren Altersklassen das Klassement aufmischten.

Ich trainierte mit Jorg, der Weltcup kletterte.

Ich hatte das Gefühl, dass ich mich mit diesen Athleten messen sollte. Wenn ich gewann, bekam ich das Gefühl nicht aus dem Kopf, dass meine Siege nicht so viel wert waren, wie mir alle sagten. Ich war doch auf Augenhöhe mit den Allerbesten, nicht nur mit den besten Gleichaltrigen.

Sechs

Im Februar 2006 flog ich mit den Mammut-Kollegen nach Thailand. Wir wohnten in Bungalows am Strand. Nach dem Frühstück fuhren wir mit dem Boot hinaus zu den Kalkwänden, die aus dem Meer auftauchen wie die Köpfe überdimensionaler Wassermänner. Die Wände waren glatt und überhängend. Man musste vom Boot aus den Startgriff erwischen und dann losklettern, bis man oben war oder nicht mehr weiterkonnte. Ohne Seil. Wer ausrutscht, fällt ins Wasser. Der Fachausdruck für diese Form von Klettern heißt »Deep Water Soloing«.

Ums Haar hätte ich gleich am ersten Tag vorgezeigt, wie »Deep Water Soloing« nicht funktioniert. Das Boot, eine thailändische Dschunke mit Außenbordmotor und einem blauen Sonnenschutzverschlag, war ganz nah zur Klippe gedriftet, und ich stieg vom Dach des Verschlags ein. Der Bootsführer steuerte die Dschunke gerade wieder hinaus ins offene Wasser, als mir in einer Höhe von vielleicht drei, vier Metern ein Griff ausbrach und ich wie ein Pfeil nach unten schoss. Nicht mehr als ein paar Zentimeter neben der Reling des Bootes platschte ich ins Meer. Als ich auftauchte, hörte ich, wie Pascal Brönnimann, der neue Sponsoringmann von Mammut, im gemütlichsten Schweizerdeutsch sagte: »Das isch knapp gsi.«

Nicht knapp, Pascal, Maßarbeit. Ich wollte schließlich nicht schon wieder Überstunden beim Zahnarzt machen.

Gewaltige Kletterei an den überhängenden Klippen. Jeder von uns kletterte ein paar Routen, zum Teil sogar Erstbegehungen. Es war heiß. Jedes Ausrutschen bedeutete, endlich wieder ins Wasser eintauchen zu dürfen.

Dann fanden wir, wofür wir hierher geflogen waren.

Die Klippe, die unser Meisterstück werden sollte. Musste.

Sie war höher als die anderen Klippen, und jedes Kind mit Horrorfilmerfahrung hätte hier den krummen Schädel eines Monsters erkannt. Auf einem gedrungenen Hals saß ein zerklüfteter Überhang, der in eine völlig glatte Passage überging, an deren oberem Ende, in etwa 18 bis 20 Meter Höhe, die Schlüsselstelle der Route saß. Hier brauchte es einen unmöglichen Zug, einen Sprung nach oben, und wenn du den Griff am Ende der Tour nicht erwischst, fliegst du eine halbe Ewigkeit lang hinunter, ins Wasser, das nach diesem Fall hart ist wie ein Hubschrauberlandeplatz.

Cédric klettert bis nach oben. Versucht den Sprung. Fällt.

Nina fällt knapp vor dem Sprung.

Ich bin an der Reihe, und ich genieße die Tour bis zu der Schlüsselstelle. Der Zug hat fast zwei Meter … Ich setze die Füße hoch, auf zwei winzige Tritte, so dass ich in der Wand hocke wie ein Hase. Ich hole mit dem ganzen Körper Schwung.

»Jetzt«, denke ich, ziehe mit den Händen kräftig an und katapultiere mich mit den Füßen nach oben.

Aber ich berühre den Griff nicht einmal.

Ich stehe einen Augenblick in der Luft wie Duffy Duck, der beim Schlafwandeln über den First seines Hauses hinausgelaufen ist. Dann zieht es mich nach hinten, die Drehung des Sprungs hat mich aus der Balance gebracht, und meine Versuche, das Gleichgewicht wiederzuerlangen, um nicht allzu hart auf dem Wasser aufzuschlagen, bringen nichts. Gerade als ich beschließe, mich jetzt langsam vor dem Aufprall zu fürchten, ist er schon da.

Klatsch.

Und das Mitgefühl meiner Zuschauer: Uuuuuuh.

Ich tauche vielleicht fünf Meter tief ins Wasser ein, und als ich die weißen Luftblasen über mir aufsteigen sehe, fällt mir auf, dass ich gar nicht Luft geholt habe. Mein Brustkorb wird eng und ich rudere mit wachsender Panik nach oben und denke: »Jetzt können mich die anderen rausfischen …«

Ich bin am Limit. Aber ich schaffe es dann doch allein.

Über Wasser sortiere ich, was ich gerade spüre.

Weh. Es tut weh.

Der ganze Körper brennt. Ich brauche ein Kilo Sonne und ein bisschen Ruhe, um mich zu erholen. Als ich wieder klar zu denken beginne, fällt mein Blick auf die Monsterklippe.

Nein, denke ich selbstbeschwörend, du machst mir keine Angst.

Den restlichen Tag verbringe ich an der Reling. Unser Bootsführer, cooler Typ, zeigt mir, wie man mit Haken, Faden und einem Schraubenschlüssel aus dem Werkzeugkasten fischt. Als Köder nimmt er die Muscheln, die knapp über dem Wasserspiegel an den Klippen kleben, klopft sie mit dem Schraubenschlüssel auf und hängt sie an den Haken. Es dauert keine fünf Minuten, bis ein Fisch angebissen hat. Schöne Exemplare. Leider müssen sie jetzt in die Kühlbox.

Ein paar Fische später lege ich mich wieder auf den blauen Verschlag und genieße die Hitze.

Als wir am nächsten Tag ins Boot steigen, sage ich: »Jetzt probieren wir es aber schon noch einmal, oder?« Das kommt nicht als Frage rüber, sondern als Kursanweisung an unseren Bootsführer.

Ich steige ein und klettere ruhig bis zur Schlüsselstelle. Als ich da bin, merke ich, dass ich bestimmt nicht noch einmal den Abflug von gestern machen will. Ich scanne die Wand und mir kommt eine Idee. Ich weiß, dass der Fels zwei Meter links von mir etwas mehr Struktur hat. Kleine Löcher und Leisten. Ich greife mit der rechten Hand über den Kopf, in ein Zweifingerloch, mache mit der linken einen weiten Zug nach links auf eine kleine Leiste, greife mit der Rechten in ein anderes Zweifingerloch, finde mit der linken einen Zwischengriff, um die Füße positionieren zu können, dann ein Schnapper nach oben, zum letzten Griff. Ich bin oben.

Wow.

Unten applaudieren die Kollegen. Mich hingegen erwischt gerade eine ernüchternde Einsicht: Ich muss da auch wieder runter.

Hinunterklettern geht nicht, man muss springen, 20 Meter, mindestens. Ich bin doch kein Cliffdiver. Ich halte mich mit beiden Händen am Fels fest und überlege, was das für ein Gefühl ist, das mich da gerade durchströmt.

Ist das etwa Angst?

Unten rufen die anderen im Chor: »Un, deux, trois.«

Was bleibt mir übrig. Ich atme tief ein, mache die Augen zu und springe.

Sieben

Wieder zu Hause in Innsbruck, dachte ich an nichts anderes als an den Weltcup.

Einmal mehr war ich zu jung.

Damals besagte die Regel, dass erst im Weltcup starten darf, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat. Dass ich im August Geburtstag habe, stellte sich plötzlich als echter Nachteil heraus, denn im August war der 2006er Weltcup quasi vorbei. Reini intervenierte beim Vizepräsidenten des Internationalen Kletterverbands, Helmut Knabl, und der machte sich dafür stark, dass die Regel geändert wurde. Nicht der Geburtstag sollte in Zukunft über die Startberechtigung entscheiden, sondern das Geburtsjahr. Allein die Hoffnung, als 15-Jähriger in den Weltcup einsteigen zu dürfen und mich mit den besten der Besten messen zu können, setzte mich unter Strom.

Ich trainierte wie der Teufel. In Innsbruck war 2000 das Kletterzentrum Tivoli eröffnet worden, dort trainierten nicht nur Reinis Talente, sondern viele Weltcupkletterer, so dass ich mir ein ganz gutes Bild von deren Stärken und Schwächen machen konnte. Einige von ihnen kannte ich auch vom Klettern am Fels, und mit vielen war ich befreundet. Ich wusste über ihren Kletterstil Bescheid, und ich bildete mir ein, das, was sie konnten, auch zu können. Nicht nur ich war ungeduldig. Auch Reini und eine ganze Reihe interessierter Kletterfanatiker warteten auf den Ausgang der Sitzung des Internationalen Kletterverbands. Am Abend der Sitzung läutete bei uns zu Hause das Telefon.

Reini am Apparat: »Was machst am 28. April, David?«

»Das weiß ich doch heute noch nicht.«

»Doch. Du startest beim Weltcup in Puurs.«

»Puurs? Wo zum Teufel ist Puurs?«

»In Belgien. Du solltest in Geografie besser aufpassen. Das wirst du in Zukunft nötig haben.«

Also gut. Puurs ist eine Gemeinde in der Provinz Antwerpen. Wenige Kilometer nördlich mündet die Rupel in die Schelde. Sonst noch was, Reini?

Ja. Reini musste sich ebenso umstellen wie ich. Was als Spaßprojekt begonnen hatte, war plötzlich nicht mehr Spaß allein. Die Besten der Welt. Und wir. Auch Reini musste begreifen, dass es jetzt galt, alle Kräfte zu mobilisieren. Dass er Trainer eines Athleten war, der sich immer darüber aufgeregt hatte, dass im Europacup die Routen viel zu leicht geschraubt waren, und der von Erfolg zu Erfolg spaziert war. Was waren diese Erfolge wert? Sollten wir erwarten, dass ich auch bei meinem ersten Weltcup gleich aufs Stockerl steige, oder musste er mich schonend darauf vorbereiten, dass zwischen meiner heilen Wunderkind-im-Europacup-Welt und dem Weltcup doch eine größere Kluft lag, als ich insgeheim hoffte?

Das Problem war: Reini wusste es selbst nicht. Ich wusste es nicht. Niemand wusste es. Aber ich wusste, dass am 28. April in Puurs ein Junge am Start stehen würde, der lieber in die Wand beißt, als dass er vorzeitig aufgibt.

Wenig später lernte ich Peter Reinthaler kennen.

Peter war mir schon öfter aufgefallen. Er war ein netter Typ aus Imst, immer in Turnschuhen und mit einer sympathischen Anti-Frisur. Er tauchte oft in der Halle auf, weil er sich fürs Klettern interessierte, aber er interessierte sich auch dafür, die guten Kletterer mit guten Firmen zusammenzubringen, und das interessierte wiederum mich.