Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Libros Singulares (LS)

- Sprache: Spanisch

Robby Krieger rescata del olvido sus experiencias con The Doors durante los años más salvajes del rock. A través de capítulos breves, llenos de humor y de revelaciones, el legendario guitarrista nos conduce al origen de la banda y sus momentos más asombrosos: la casa de empeños donde compró su primera guitarra; la celda a la que fue arrojado de adolescente tras una redada de drogas; la sala de estar donde tuvieron lugar los primeros ensayos de The Doors; las discusiones con camellos de Jim Morrison; los bares vacíos y las fiestas en los patios traseros donde dieron sus primeros conciertos; los estudios donde se grabaron sus temas; las muchas salas de conciertos que estallaron en disturbios históricos... Pocas bandas están tan envueltas en la turbia bruma de la mitología del rock como The Doors, y separar la realidad de la ficción ha sido hasta la fecha una tarea virtualmente imposible. Pero ahora, después de cincuenta años de silencio, Krieger decide aportar un poco de luz. Todo lo que rememora el autor en estas fascinantes memorias, sobre Jim Morrison y sobre aquella época del nacimiento del rock, nos recuerda que la verdad puede ser aún más fascinante que las leyendas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

1. El hotel Henry Hudson

2. El peor peinado del rock

3. Cuidado con la mirada que amenaza a toda la humanidad

4. Allá van los malvados Doors

5. Enviad mis credenciales al centro de detención

6. La sala de estar

7. El concierto de los disturbios

8. Guitarras Ramírez

9. Tres palabras

10. Entre Clark y Hilldale

11. Soldados desconocidos

12. En busca de la revelación. Primera parte

13. Ronny

14. En busca de la revelación. Segunda parte

15. Once minutos, cuarenta y un segundos

16. El dolor se lleva encima, igual que los transistores

17. El primer disco

18. Willie y yo

19. La calle del amor

20. 1967

21. Que las ratas coman helado

22. The T.A.M.I. Show

23. Strange Days

24. Lynn

25. Reconocimiento por toda la trayectoria

26. Pam

27. Un programa bueno de verdad

28. Llévame, caravana, llévame bien lejos

29. La fiesta de resurrección

30. Waiting for the Sun

31. La nave de los necios

32. Llega el momento de apuntar las flechas al sol

33. La vista en la carretera y las manos en el volante

34. El escándalo

35. El club de los 27

36. Fumando chinos

37. Waylon

38. The Soft Parade

39. El ojo morado

40. Las alas de la locura

41. El juicio

42. La noche de la rana

43. Esto da para una película

44. Morrison Hotel

45. Jacarandás azules

46. De naturaleza inmoral

47. Las nuevas criaturas

48. El otro juicio

49. L.A. Woman

50. A modo de homenaje

51. Other Voices y Full Circle

52. El Rey

53. Esto es el final

54. El mejor par tres de Estados Unidos

55. An American Prayer

56. Profesión: músico, organista

57. Nirvana

Agradecimientos

Créditos

Este libro está dedicado a Lynn Ann Veres, mi mujer desde hace cincuenta años (y seguimos sumando). Es la única persona que he conocido que me ha dejado ser yo mismo. Y por eso siempre la amaré.

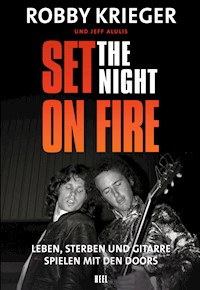

The Doors en el Ondine Club de Nueva York, noviembre de 1966.© Michael Ochs Archives / Getty Images

1

EL HOTEL HENRY HUDSON

«¡Robby! ¡Te habla Dios! ¡Y vamos a expulsarte de este mundo!»

Al otro lado del teléfono no estaba Dios. Era Jim Morrison. Colgué.

La llamada se produjo a una hora intempestiva en el otoño de 1966. The Doors acabábamos de llegar a Nueva York. Nos esperaban un mes de actuaciones en la discoteca Ondine, las mezclas finales de nuestro primer disco y la filmación de una película promocional del sencillo de lanzamiento. Cada noche dábamos cinco conciertos de media hora y terminábamos al filo del amanecer. Aprovechaba al máximo las pocas horas que me quedaban para dormir.

Nuestro abogado nos había encontrado alojamiento en el hotel Henry Hudson, en el centro de Manhattan. The Chambers Brothers ocupaban varias suites en el piso de arriba, y a menudo la noche concluía colocándonos todos juntos al regresar de nuestras respectivas actuaciones. Las noches que librábamos, exploraba con el batería John Densmore los clubes de jazz de Greenwich Village. Durante el día, el teclista Ray Manzarek se lanzaba con su novia a la visita de museos. Aunque los neoyorquinos no conocían nuestras canciones, daba la sensación de que les gustábamos, y las groupies locales parecían encantadas con aquellos misteriosos extraterrestres procedentes de California. Tuve algunas aventuras con varias, como Rory Flynn, una modelo de 1,80 a la que conocía de Los Ángeles, y que además era hija de Errol Flynn. Después me enteré de que las groupies de Ondine comentaban entre ellas sus experiencias y puntuaban a sus conquistas. No tuve mucha suerte tras estar con Rory, imagino que porque no conseguí una buena nota.

Éramos un grupo joven que empezaba a despuntar y había muchos motivos para celebrarlo. Pero, como de costumbre, Jim era quien más lo celebraba de todos.

La noche después de recibir la llamada de Dios era Acción de Gracias, y fuimos a cenar a Nueva Jersey, a la casa de Paul Rothchild, nuestro productor. La celebración de Jim llegó a tal punto que golpeó a la mujer de Paul con todos allí sentados a la mesa. Paul se lo tomó bien, pero cuando nos llevó de vuelta al hotel, Jim se puso a agarrarlo del pelo, dimos algunos bandazos y casi nos estrellamos con el coche. Tuvimos que forcejear entre todos para llevarlo a su habitación. Pensamos que, si lo metíamos en la cama, se le pasaría y caería en redondo. No obstante, se desnudó por completo y salió de un salto por la ventana.

Jim tenía una técnica especial para esos saltos. Ya lo había visto antes en unas cuantas ocasiones. Recuerdo una noche que estábamos con un grupo de chicas en la casa que compartíamos John y yo en Laurel Canyon. A Jim le dio por asustarlas, así que tomó carrerilla y dio un brinco por la ventana. El salto incluía un giro sincronizado para agarrarse a la repisa y quedarse colgado hasta recibir la atención requerida. A continuación se reincorporó, para alivio de las chicas, que habían presenciado la escena sin aliento y con el corazón acelerado.

Eso sí, aquella casa solo tenía dos pisos de altura. Esta vez Jim se encontraba colgado de un duodécimo, con el implacable asfalto y el bullicioso tráfico de la calle 58 a sus pies. Y, a juzgar por su innecesaria desnudez, estaba todavía más bebido de lo normal, de manera que yo no tenía mucha confianza en su capacidad para aguantar sin soltarse.

Acudimos a toda prisa al rescate. De no haber estado allí, seguramente no habría podido salvarse por sí solo. Por otra parte, si no hubiéramos estado con él, quizás tampoco habría saltado por el mero placer de impresionar. En cuanto lo metimos de nuevo dentro, me tiró a la cama. John y Ray cerraron la ventana, mientras Jim me agarraba para que no me moviera, retorciéndose de modo juguetón y haciendo como que se me insinuaba. Vale, estábamos en los sesenta, pero no me iba todo. Lo tiré de la cama y se quedó en el suelo muerto de risa.

Visto ahora, creo que Jim sabía, de manera inconsciente, que ni John ni Ray habrían accedido a su numerito de seducción grecorromana. Siempre ponía a prueba los límites, la paciencia de los demás, y cuanto más pasado iba, más certero era su instinto a la hora de detectarlos. Esa noche percibió que yo era el que estaba de mejor humor, así que me convertí en el límite de su exploración.

Ahora me hace gracia, pero entonces no se la vi por ningún lado. Tenía veinte años y era el más joven del grupo. No tenía autoridad alguna sobre el resto ni sabía gestionar ese nivel de caos. Me veía constantemente en una complicada dualidad entre ser estrella del rock y recoger del asfalto los sesos de nuestro cantante.

Estuvimos más o menos una hora en la habitación de Jim hasta que se tranquilizó y se quedó dormido. Al día siguiente me saludó como si nada. Rara vez recordaba sus estragos etílicos, y éramos los demás los que teníamos que ponerlo todo en orden. Le conté lo que había hecho y fue como si le hablaran de otra persona. Su respuesta, como siempre, fue algo en plan «uf, vaya tela» o «lo siento, no me di cuenta».

Sus disculpas eran tan simples como cautivadoras. Ni siquiera hoy sé cómo se las arreglaba para que le perdonáramos la mitad de las cosas que hizo. Cuando estaba sobrio, tenía algo que hacía que te sintieras mal por enfadarte. Lo de colgarse de una ventana, agarrarme desnudo en la cama, dejándonos además tan mal delante del productor, o lo despertarme en mitad de noche con bromitas telefónicas: ¿por qué lo aguantaba?, ¿cómo es que lo solventaba con una mera disculpa? ¿por qué no me iba de aquel grupo si uno de sus elementos principales parecía empeñado en destruirlo todo?

Lo que tenía claro era que nunca me iría. Entonces tocábamos aún en locales pequeños, y casi nadie nos conocía, pero ya vislumbraba el futuro. Veía que Jim podría ser una estrella del rock tan grande como muchas otras antes y que The Doors tenían potencial para convertirse en el grupo más importante de Estados Unidos. Al margen de lo que pasara a lo largo del camino, estaba totalmente comprometido con la banda.

Al cabo de dos meses salió el primer disco, que certificó mi intuición y cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Eso sí, a lo largo de los años siguientes recordaría una y otra vez la lección que aprendí en el hotel Henry Hudson: Jim Morrison no sería Dios, pero no cabe duda de que tenía el poder de expulsarme de este mundo.

2

EL PEOR PEINADO DEL ROCK

Una vez, un crítico dijo de mí que tenía «el peor peinado del rock». Me lo tomé bastante mal, pero no le faltaba razón. Siempre me las he tenido que ver con mis rizos encrespados, hasta que un día probé, junto con mi amigo Bill Wolff, un alisador que usan sobre todo los negros: Ultra Sheen. El resultado fue increíble. Wolff (le llamábamos todos por el apellido) me soltó: «Te da un aire al idiota de Bryan MacLean». Es lo más próximo que ha estado jamás de decirme un cumplido. MacLean era el guitarrista de Love, y su lustroso pelo tipo casco se asemejaba al de Brian Jones, de The Rolling Stones. No sé si a mí me quedaba tan bien como a ellos, pero suponía una mejora considerable respecto al nido de pájaros que lucía en la cabeza.

Nos sometimos al experimento capilar como una semana antes de que Wolff y yo nos presentáramos a la prueba para entrar en The Doors. La de Wolff se realizó unos días antes y fue una sorpresa que no lo aceptaran, dado que tenía mucha más experiencia y técnica que yo. Habíamos ido juntos a clases de guitarra flamenca, habíamos formado un grupo, habíamos tocado en un trío folk y también habíamos participado en una jam con un grupo de acid rock y el batería de The Doors John Densmore. Wolff era la primera opción, y yo, la segunda. Pero mi peinado quedaba mejor y mi slide acabó de inclinar la balanza definitivamente.

Hoy en día, cuando vas a una tienda de música, puedes comprar slides profesionales de acero cromado, cerámica vidriada, titanio ligero, vidrio de borosilicato o incluso fibra de carbono de tecnología punta. Cuando Wolff y yo aprendíamos a tocar, rompíamos cuellos de botella. Mis favoritas eran las botellas de champán barato de California porque tenían la medida justa y el cristal solo era un poco más grueso que el de las botellas de vino. A veces nos tomábamos la molestia de cubrir los bordes cortantes o los fundíamos con fuego, pero por lo general los dejaba tal cual. Pensaba que me vendrían bien si me metía en alguna pelea de bar.

A los dos nos encantaban los discos de Blind Willie Johnson, Blind Lemon Jefferson, Blind Willie McTell, The Five Blind Boys of Alabama… parecía que, al carecer del sentido de la vista, habían desarrollado una elevada sensibilidad para la guitarra slide. No teníamos ningún profesor que nos instruyera en la técnica, de modo que nos apañamos a solas como pudimos. Al principio era muy purista y solo tocaba la guitarra acústica, pero justo antes de la prueba con The Doors, me enamoré del sonido del slide de la guitarra eléctrica.

Así pues, un día del otoño de 1965, me encaminé con la guitarra eléctrica, el amplificador y el arma slide de champán californiano a un aparcamiento situado detrás de un edificio de oficinas en Santa Mónica. En un lado había un callejón, donde se encontraba una casita destartalada. En el interior vivía un tío llamado Hank, que había tenido la amabilidad de ceder a The Doors su piano Yamaha para que ensayaran en la apretada sala de estar. La falta de vecinos garantizaba la ausencia de quejas.

Como ya los conocía de antes, no tuve que presentarme, y John me había pasado una maqueta con seis canciones, de forma que llegué preparado. La primera que tocamos era mi favorita: «Moonlight Drive». Era una versión más animada y bluesera que la que grabaríamos después, y la voz de Jim estaba en un registro alto que a los fans del grupo les costaría reconocer. La parte de guitarra avanzaba de forma lenta y previsible al compás del piano. La clavé.

Entonces pedí que probáramos una cosa. Saqué el cuello de la botella y la tocamos de nuevo. Entre mi estilo de blues y flamenco y mi slide a lo Muddy Waters, supongo que superé a los otros candidatos. Jim se quedó pillado por el sonido slide y dijo que habría que usarlo en todas las canciones. Y así es como entré en el grupo en lugar de Wolff. Me bastó una canción para saber que había dado con la tecla.

El efecto del fijador de pelo desapareció a los pocos meses y mi casco seductor volvió a su estado natural de estropajo deshilachado. Por suerte, ya me había convertido en elemento indispensable: no podría deshacerme del peor peinado del rock, pero The Doors tampoco podían deshacerse de mí.

Hubo otro ensayo con el grupo en casa de Hank, en el que apareció uno de los amigos de Jim. Se lo llevó a una habitación, cerró de un portazo y empezó a gritarle a pleno pulmón. A medida que los gritos ahogados se filtraban por las paredes, pude hilvanar el contexto: aquel tío había jodido a Jim en algún tema de drogas. No me enteré del tipo de sustancia, o si le había pasado de menos o era un problema de dinero, pero parecía que iba a matarlo.

Intercambié con Ray y John algunas miradas que reflejaban la incomodidad de la situación y soltamos algún comentario, pero, más allá de eso, hicimos como que no lo oíamos. Fue nuestra primera respuesta conjunta consistente en enterrar la cabeza como los avestruces cuando asistíamos al comportamiento imprevisible de Jim Morrison, además de constituir mi descubrimiento inquietante de su lado oscuro. Entonces no se me encendió ninguna alarma, ya que por lo menos parecía que tenía un buen motivo para soltar aquellos gritos. Pero hasta ese momento se había mostrado muy reservado, y me sorprendió (por decirlo de algún modo) aquel cambio repentino.

Seguimos repasando algunas canciones para amortiguar el ruido mientras yo, un tanto nervioso, le daba vueltas a una pregunta que no se me iba de la cabeza: ¿De verdad este tío era nuestro cantante?

Al final salieron de la habitación. No dijeron nada. Jim se mostraba visiblemente cabreado. El ensayo había llegado a su fin.

The Doors, 1967.© Bobby Klein, © Doors Property, LLC

3

CUIDADO CON LA MIRADA QUE AMENAZA A TODA LA HUMANIDAD

No sé si me identificaba con aquellos célebres cantantes ciegos de blues por la sencilla razón de que este mundo nunca me ha resultado agradable a la vista. Si os fijáis en las antiguas fotos promocionales de The Doors, a menudo salgo con los ojos entornados porque tengo sensibilidad a los flashes. Todavía hoy intento no cerrarlos cuando me sacan una foto. Me sometí a una cirugía láser en los noventa, dos veces, pero solo me duró unos años; luego tuve cataratas y me volví a operar, y después otra operación de queratotomía radial en el ojo izquierdo, donde me hicieron un corte en la córnea para corregir la hipermetropía derivada de la intervención de cataratas; además, no se me cierra bien el iris del otro ojo por un golpe con una pelota de tenis (mira por dónde, me lo propinó un oftalmólogo).

Como había vivido la niñez y la adolescencia en el sur californiano del sol permanente, era un chaval deportista y extrovertido. Mi hermano gemelo, Ronny, y yo destacamos desde edad temprana en el golf, estábamos en el equipo de gimnasia del colegio y siempre nos elegían los primeros para jugar a kickball. Me encantaba el béisbol, y seguramente me lo habría tomado más en serio si mis ojos no me hubieran fallado en el apogeo de mi carrera en la liga juvenil. Cada vez me costaba más ver la bola de los cojones. Al final me relegaron a la posición de jardinero derecho, y a esperar que la pelota no viniera hacia mí para ahorrarme así el ridículo. También me bajaron mucho las notas porque no veía la pizarra, y un día dije que veía un avión en el cielo (no había nada). Mis padres ataron cabos y me llevaron al oculista.

El problema de las gafas es que las llevaban los empollones. Y yo era de los guais. Un tío popular, vaya. Las gafas me habrían destrozado la reputación. Así que, cuando salía de casa, me las guardaba en el bolsillo y no me las ponía hasta que regresaba. Al comprobar mis padres que mis notas no mejoraban, volvieron a atar cabos. En aquel entonces, las lentillas llevaban relativamente poco tiempo en el mercado. Eran unas conchas duras de plástico que apenas dejaban pasar el oxígeno, de manera que solo podían llevarse un rato, pero había que hacer lo que fuera con tal de no dejar de ser cool.

Aguanté tan bien la molestia e incomodidad de las lentillas que serví de conejillo de indias de Hollywood. Hay una película de ciencia ficción de los años sesenta, El pueblo de los malditos, protagonizada por unos críos terroríficos de ojos brillantes que tienen el poder de hipnotizar a la gente. Antes de empezar la producción, acudí a una prueba para ver cómo quedaba en pantalla el efecto de mis ojos. Supongo que dio mi nombre el oftalmólogo: el doctor Roberts decía que era el más joven de sus pacientes que usaba lentillas. Para el film habían hecho unos caparazones corneales duros de color dorado, con un agujerito en medio para ver. Eran todavía menos maleables que mis lentillas, y uno de producción tuvo que ponerme gotas anestésicas para mitigar el dolor. Al principio me parecía genial lo de estar en un estudio de los buenos rodeado de focos y cámaras, pero al cabo de unas horas, cuando se pasó el efecto de las gotas, tenía los ojos a punto de estallar. Intenté mostrar toda la entereza posible, pero no creo que el elenco de críos se fuera a sentir cómodo en aquella película. Cuando se estrenó, la vi y me encantó, aunque imagino que la tormentosa prueba que padecí derivó en que descartaran las lentes especiales y crearan el brillo ocular en postproducción.

Recuperé con las lentillas algo de visión del mundo real, pero apenas mejoré en las notas, nunca volví del todo a mi anterior desenvoltura atlética y, en los años previos al instituto, se me llenó la cara de acné y engordé un montón. Fueron pocos los amigos que no me dieron la espalda. Pasé de ser uno de los más populares a un paria absoluto, y los mayores me hostigaban sin parar. La poca autoestima que me quedaba desapareció a base de golpes, y aquel chaval abierto se convirtió en el tipo tímido y tranquilo que soy en la actualidad.

Por suerte, no fui el único que pasó por esa extraña fase. Bill Wolff estuvo siempre a mi lado, y mi hermano gemelo, Ronny, también fue un compañero fiel. Keith Wallace vivía junto a un campo de naranjos, donde nos liábamos a batallas de naranjas, y Steve Davidson dejaba que espiáramos a su hermano mayor cuando intentaba acostarse con sus amigas. Durante aquellos años, nos pasábamos casi todos los fines de semana buscando sin descanso alguna fiesta a la que asistir, aunque dudo que hubiéramos reunido el valor de entrar en ninguna de haberla encontrado.

La destrucción y el vandalismo eran nuestras otras vías de escape. Una noche me metí con mis amigos en unas casas en construcción que había en Brentwood, rompimos ventanas y dejamos lavabos atascados y grifos abiertos. Esgrimíamos como excusa la bandera de la protesta contra el desarrollo desmesurado, pero la verdad es que era una respuesta al aburrimiento. Y a la frustración sexual.

Hacíamos esas cosas sin que nos pillaran, hasta que me piqué con Bill Wolff para ver quién era más valiente con un par de tractores que había en la zona de construcción del nuevo instituto de Palisades. Habían dejado las llaves puestas: nadie habría resistido tal tentación. No obstante, en seguida comprobamos lo difícil que es conducir un tractor, con todas las palancas y demás. Empezamos a moverlos, pero como no controlábamos la dirección, al final chocamos y nos fuimos pitando. No sé quién nos vio o cómo nos reconocieron, pero ese mismo día la policía se plantó en casa de mis padres. Jamás olvidaré la cara de decepción de mi madre. Le había roto el corazón.

Tras aquella experiencia, me aparté del camino de la destrucción, aunque descubrí nuevas formas de maldad cuando llegué a la secundaria. Mi amigo Roy Thompson tenía un primo mayor, llamado Steve Scott, con carné de conducir. Cogía a escondidas la ranchera de su madre (una Chevrolet del 57) y nos íbamos por ahí a buscar problemas. Una noche robamos de una ferretería una caja con cincuenta llaves inglesas, únicamente porque la vimos allí. Otras veces, cuando veíamos un coche de pandilleros, les mandábamos a tomar por culo con el dedo y se iniciaba una persecución. Steve conocía al dedillo los callejones de Santa Mónica. No tenía un motor de mucha potencia, pero no había quien le ganara. Y si se acercaban mucho, Roy y yo lanzábamos las llaves inglesas robadas a nuestros perseguidores.

Roy, Steve y yo nos montábamos nuestras propias fiestas cutres yendo con el coche a las cervecerías a robar barriles medio vacíos (para nosotros estaban medio llenos). Como siempre alardeábamos de nuestra facilidad para conseguir barriles, una de las pandillas de la zona (los Dukes o los Gents, tanto da) nos contrató una vez para suministrar cerveza a una fiesta de graduación. Rebuscamos entre todos los comercios del barrio, pero aquella noche solo encontramos barriles medio vacíos. Dejamos el cargamento en el parking donde se celebraba la fiesta, que estaba ya a tope cuando llegamos. Los de la pandilla parecían unos blanquitos salidos directamente de West Side Story, con los nombres del clan bordados en chaquetas de la universidad, pero para nosotros eran tremendamente peligrosos. Cuando vieron que los barriles estaban casi vacíos, nos largamos a toda prisa en la ranchera de la madre de Steve, y los pandilleros nos persiguieron con bates de béisbol.

Bill Wolff y yo con nuestros uniformes de Menlo.

Mis padres intentaron apartarnos a mi hermano y a mí de nuestras amistades problemáticas porque, evidentemente, nunca teníamos la culpa de nada: éramos unos cándidos angelitos corrompidos por malas influencias. Sin embargo, seguí metiéndome en líos, y como mis notas continuaron en picado, cuando en el instituto dijeron que tenía que repetir curso, se impuso la cruda realidad. Mis padres me matricularon en un colegio privado cerca de Silicon Valley, el Menlo. Estaba a casi 600 km de distancia de la mala gente, como Bill Wolff, con la que me juntaba todo el rato.

No obstante, un año antes los padres de Bill Wolff habían tenido la misma idea. Así que, en lugar de separarnos centenares de kilómetros, nos juntaron, sin saberlo, en la misma residencia.

***

Cada mañana nos reunían a todos los alumnos alrededor del mástil, nos llevábamos la mano al corazón y un chico llamado Loring Hughes tocaba la corneta mientras se izaba la bandera. Todos miraban las barras y estrellas, pero yo me centraba en la corneta. No sabría decir si era por el sonido o porque Loring, por su posición, concitaba la atención de todo el colegio, pero ahí nació mi vocación de músico. Fui a clases de trompeta, pero me relegaron al tercer puesto en la banda de la escuela y al final me degradaron a golpear sin cesar el bombo.

La guitarra fue el siguiente instrumento que me llamó la atención. Rasgué la primera a los doce años en casa de mi amigo Bob Wire, y desde entonces me buscaba cualquier excusa para ir a su casa. Empecé a sentir curiosidad por los guitarristas que vivían en mi barrio, como Henry Vestine, que más tarde formaría parte de Canned Heat. Cuando pasaba por delante de su casa, oía el sonido líquido de su guitarra, cargado de reverberación y trémolo. Había otro, menos célebre pero más influyente para mí, llamado Hial King, maestro tanto del saxofón y la batería como de la guitarra. Su estilo me causó un impacto profundo, pero lo que más me atrapó fue el aspecto que lucía. A simple vista, casi todos se fijaban en su pelo engominado con tupé y en los mocasines resplandecientes. Pero eso escondía a un tipo bajito y rechoncho no mucho más guapo que yo, el rarito marginado. Aun así, les gustaba a todas las chicas. Aquí se me encendió la bombilla: la solución podría estar en la guitarra.

Cuando llegué a Menlo, había un hawaiano de nombre Keoki King. Su cuarto estaba al otro lado del pasillo y tenía una vieja guitarra acústica, una Martin 000-21. La había encontrado en el granero de la granja de su padre. Estaba en mal estado, pero ojalá la conserve aún, porque hoy valdrá miles de dólares. No tocaba muy bien, y siempre que se la pedía me la dejaba. Después de clase nos teníamos que quedar en las habitaciones, así que lo único que se podía hacer era estudiar o aporrear la guitarra de Keoki. Evidentemente, no había color.

Toqué esa guitarra casi todas las noches en aquel colegio hasta que al final me hice con una para mí, una acústica tradicional de estilo flamenco, ligera, de cedro, con un diapasón de ébano, fabricada por el lutier mexicano Juan Pimentel. En cuanto estuvo en mis manos, ya no la solté casi nunca. Y se reveló cierta mi teoría de que la guitarra me resolvería lo de querer ir de guay: todos se hicieron de repente amigos míos para tener en sus manos mi instrumento de Juan Pimentel.

Aparte de las largas horas de ensayo, en Menlo también me sumergí en nuevas músicas en las que me introdujeron compañeros de todo el país. Por primera vez escuché a Robert Johnson. Y a los King: B. B. King, Albert King y Freddie King. Blues. El auténtico blues. También fue el apogeo del resurgimiento del folk estadounidense, que me llegó con Joan Baez, Ramblin’ Jack Elliott, Lead Belly y mi favorito de todos los tiempos: Bob Dylan.

Para redondear la mezcla, recibí una buena ración de flamenco. Mi padre tenía un disco titulado Dos Flamencos, un fascinante ballet de guitarra clásica de Jaime Grifo y Niño Marvino. Me dejó boquiabierto por su complejidad y delicadeza. A Bill Wolff y a mí nos dio por decir que seríamos los próximos Dos Flamencos. Sin embargo, no éramos más que Dos Aprendices de Guitarristas.

En las vacaciones de verano, optamos ambos por invertir parte de nuestro dinero en dos destacados profesores de flamenco: Peter Evans y Arnold Lessing. Tocaban en un local llamado Casa Madrid, ubicado en Pico Boulevard, donde acompañaban a unas bailaoras españolas que nos cautivaron con sus movimientos expresivos y con las faldas de sevillanas que se arremolinaban con puro nervio y energía. A base de constancia en clases y ensayos, pasamos con rapidez de ser espantosos a aceptables. Cuando terminaron las vacaciones, seguimos practicando todas las noches después de que cerrara la escuela.

Además del sonido sutil y etéreo del flamenco, también me atraía el tosco y afectado de la música jug band. Bueno, no tanto el sonido como la imagen. En la portada del primer disco de Jim Kweskin and The Jug Band, los músicos tenían una cara como si fueran tontos, aunque también parecían colocados, y lo de ir drogado entonces molaba. De hecho, Wolff se compró inmediatamente unas gafas de sol redondas y azules, como las que llevaba Fritz Richmond en la cubierta, varios años antes de que las pusiera de moda John Lennon. Era una música tan descaradamente cursi que hasta resultaba insolente. Me escapaba con los compañeros del colegio para ver actuar a Jim Kweskin y Dave Van Ronk en los garitos de la zona de San Francisco. También fuimos a uno o dos conciertos de Mother McCree’s Uptown Jug Champions, con Jerry Garcia, Ron «Pigpen» McKernan y Bob Weir, que también estudiaba en Menlo. Los tres formarían más tarde Grateful Dead. En el colegio todo el mundo hablaba a todas horas de Bob Weir y los suyos, así que a unos cuantos amigos se nos ocurrió que estaríamos en boca de todos si montábamos nuestra propia banda.

Lo bonito del jug band es que en realidad no precisaba muchos instrumentos. Yo tocaba la guitarra; Wolff se desdoblaba entre la guitarra y la tabla de lavar; Scott se encargaba del kazoo; Jerry, del bajo de palangana, y Phinizy cantaba y soplaba con la garrafa. El nombre del grupo se le ocurrió a Phinizy (que era del área de Back Bay en Boston): Back Bay Chamber Pot Terriers. Los demás éramos californianos de pura cepa, así que el nombre no tenía mucho sentido. Pero nos dijeron que era guay ser de Back Bay, y además Phinizy ya había tenido una banda con ese nombre y quería seguir usándolo. A lo largo de los años he estado en muchos grupos, y la verdad es que he tocado con algunos cuyo nombre era aún más feo.

Los Back Bay Chamber Pot Terriers.

Solo actuamos una vez, en una reunión de la Asociación de Madres del colegio. Me imaginé que estaríamos en el rincón de un local ofreciendo música de fondo mientras las mujeres hablaban entre sí, pero cuando llegamos habían montado un escenario con micrófonos y había filas y filas de mujeres de mediana edad sentadas y bien vestidas esperándonos y mirándonos con atención.

Tocamos unas cuantas versiones, casi todas canciones de Jim Kweskin, como «Washington at Valley Forge». Con el chasquido de la tabla y las voces en plan «Vui-dui-di-u-dui», objetivamente era música tontorrona, muy alejada de las preferencias de una sala llena de madres. A medida que tocábamos, me fui agobiando cada vez más al ser consciente de ello. ¡Pero les encantó! No se levantaron, ni empezaron a bailar ni nada de eso, pero sus sonrisas y aplausos parecían sinceros. Quizás nos seguían la corriente, pero era mi primer concierto, y recibir el beneplácito del público (aunque fuera de señoras mayores que aplaudían por amabilidad) me bastó para saber que no sería el último.

***

La amistad de Keoki se manifestó no solo en que me prestó la guitarra, sino también en que me presentó a su hermana Jeanie. Iba a un colegio religioso de chicas que estaba a menos de un kilómetro de Menlo. Nos conocimos en las fiestas del colegio y fuimos juntos a hacer surf. Fue uno de mis primeros rollos. Una noche nos pusimos a imaginar el futuro y cómo nos veíamos a nosotros mismos. Le dije que iba a ser guitarrista profesional. No sé si me creyó.

4

ALLÁ VAN LOS MALVADOS DOORS

Cuando echo un vistazo a mi vida, no la veo como una secuencia lineal. Tengo en la cabeza momentos, sensaciones. Mis recuerdos rara vez tienen un orden cronológico. Ni siquiera lógico. En ocasiones emergen al ver una vieja fotografía, oír el sonido de una vieja canción o, como sucedió en una ocasión, al oler gas lacrimógeno.

La verdad es que no es fácil describir ese olor porque, cuando te invade de golpe, lo que más te preocupa es su efecto. En 2009, estaba actuando con Ray en Bogotá y los militares intentaron terminar con el concierto arrojando botes de gas y bloqueando las puertas desde el exterior. No podía ni ver la nube de gas; estaba tocando la guitarra y de repente empecé a sentir arcadas. A Ray y a mí se nos humedecieron completamente los ojos y dejamos la canción a medias. Cundió el pánico entre la multitud. Abandonamos el escenario y el mánager puso toallas mojadas bajo la puerta del camerino. La gente de nuestro equipo se puso a repartir agua entre el público y los sanitarios corrían de un lado a otro para atender a los heridos. Los militares siguieron con la ofensiva, aunque al cabo de una hora o así se replegaron, la nube de gas se dispersó y acabamos la actuación ante un público agradecido y con los ojos ya despejados. No fue la experiencia más agradable, pero me transportó atrás en el tiempo y me ayudó a entender lo que tuvo que pasar Jim en el New Haven Arena.

Como el tristemente célebre concierto del New Haven Arena aparece citado en todas las historias de nuestro grupo, imagino que tengo ofrecer aquí mi versión. Y quizás también asumir mi parte de responsabilidad.

Sucedió al final de un año trepidante: nuestra canción «Light My Fire» lo había cambiado todo en el verano de 1967, y en otoño nuestro segundo disco, Strange Days, repitió el hito de figurar entre los cinco más vendidos. La adicción de Jim a la bebida había aumentado en paralelo a nuestro éxito, y los músicos y técnicos nos turnábamos en la complicada tarea de mantenerlo lo más sobrio posible cuando había concierto. El 9 de diciembre de 1967 me había tocado a mí. Esa noche disfrutábamos de una cena tranquila con nuestras respectivas acompañantes antes del concierto en New Haven (Connecticut). No estaba bebiendo más de lo habitual, aunque lo habitual para él era mucho más que para el resto. Me faltaba dar con alguna estrategia útil para que se moderara. No servía de nada discutir. Ni ignorarlo. Ni alentarlo. En aquella ocasión opté por una reprimenda suave: «¿De verdad quieres pedir eso?» y «Venga, tío, que tocamos dentro de dos horas».

No sirvió de nada.

Después, cuando estaba preparándome en el camerino, oí un grito suyo. Salimos todos corriendo a ver lo que pasaba y nos lo encontramos a voces con unos policías. En mitad del follón, nos enteramos: estaba enrollándose con su chica en la ducha y apareció un policía que pensaba que era uno del público que se había colado dentro. Al parecer, Jim respondió de mala manera y, también al parecer, el policía lo roció con gas lacrimógeno. Me resultó completamente creíble: a Jim le encantaba enfrentarse a la policía, y a los polis, tener una excusa para intervenir.

Está claro que no es lo mismo inhalarlo como en Bogotá que recibirlo directamente en los ojos. Pero Jim se lavó la cara y estaba más o menos bien. Una de las razones por las que el compuesto químico que se usaba en los años sesenta fue sustituido por el espray pimienta de hoy es que aquel gas a menudo no era eficaz cuando la persona estaba bebida. Así que igual le vino bien a Jim no haberme hecho caso en la cena: ¡le salvó la bebida!

El espectáculo en sí, o por lo menos la parte que tocamos, no salió nada mal. Incluso puede que el gas le despejara un poco la borrachera. Cuando empezamos a tocar «Back Door Man», soltó su hoy famosa diatriba sobre el tío de uniforme azul y gorrita azul que lo había dejado ciego en el backstage. La multitud respondió con vítores mientras seguíamos tocando. Como en los mejores conciertos de The Doors, se estaba gestando un momento único, un vínculo especial con ese público concreto que solo se daría esa noche concreta. No estaba al tanto del montón de policías que aguardaban en la oscuridad hasta que se encendieron las luces y se desvaneció esa oscuridad.

Detención de Jim, acusado de promover disturbios, indecencia y obscenidad pública. 9 de diciembre de 1967, New Haven, Connecticut.© Tim Page

Nos rodearon al instante. Subió al escenario un oficial, y Jim le ofreció el micrófono: «Venga, di lo que quieras». Ni en una circunstancia así se ponía nervioso. Total, ¿qué iban a hacer? ¿Detenerlo? ¿En el escenario? ¿En medio de un concierto? ¿Por contar lo que había pasado?

Pues sí. Lo agarraron y la muchedumbre enloqueció. Ray, John y yo nos quedamos paralizados.

El nombre de Bill Siddons debería ser más conocido para los fans de The Doors, dado que es el auténtico héroe anónimo de la historia del grupo. Entonces era nuestro tour manager, un oficio siempre ingrato. Se trabaja mucho y pocas veces te lo reconocen cuando lo haces bien, pero te critican en cuanto algo sale mal, aunque no sea responsabilidad tuya. Pocos grupos valoran de verdad a su tour manager. Además, trabajar para un grupo que se metía en tantos líos comportaba un montón de quebraderos de cabeza.

Bill, que en aquel entonces tenía solo diecinueve años, ya había mediado antes, cuando rociaron a Jim en la cara, pero ahora se había encaramado a la espalda de uno de los agentes y le gritaba que lo dejaran en paz. Cuando lo seguí afuera con Ray y John, a Jim lo habían metido en un coche policial, y Bill estaba más calmado, no quería transmitir nerviosismo y que el público la emprendiera con nuestros equipos.

© Tim Page

Lo cierto es que no había ningún precedente de aquello. En 1908, Carlo Albani, el cantante de ópera italiano, había sido detenido sobre el escenario durante una representación en Boston de Il trovatore de Verdi a causa de un pleito pendiente, pero entonces la policía dejó que terminara el espectáculo. Era la primera vez, que se sepa, que detenían a un músico en mitad de una actuación. Normal que nos quedáramos parados sin saber qué hacer.

Bill llamó a nuestros mánager, que llamaron a nuestro abogado, que llamó a la policía, y Jim quedó en libertad bajo fianza, pagada por Bill con lo que habíamos recaudado esa noche. Jim no fue responsable de nada, de modo que, por una vez, no tuvo que recurrir a ninguna de sus disculpas habituales.

Al cabo de pocos meses, el percance aparecía detallado en un reportaje de la revista Life, con unas hermosas fotografías que lo ilustraban todo con pelos y señales. La policía, en pleno éxtasis del follón, se había llevado también a un periodista de Life, a un crítico de Village Voice y a un fotógrafo. Eso nos garantizó el apoyo absoluto de la prensa, además de contribuir a que la detención de Jim figurara (a diferencia de la de Carlo Albani) con letras mayúsculas en la historia. Nos encantaron el reportaje y las fotos. Jim quedó retratado como un rebelde con causa, y los policías, como payasos incompetentes. Y no había que ser un joven contestatario para juzgarlo así: hasta mis padres nos dieron la razón cuando leyeron el artículo.

Nunca fuimos de quedarnos atascados con las cosas, y cuando se calmó todo, seguimos a lo nuestro sin volver a mencionarlo. Sin embargo, aquel fue un momento de creación de mitos para lo bueno y para lo malo, y el episodio nos persiguió hasta el final. Nos convertimos en iconos de vivir al margen de la ley, rebosantes de prestigio contracultural, aunque también en garantes del caos. El público de los conciertos dejó de pensar en generar una atmósfera única para buscar que se reviviera el momento de New Haven. El titular de Life resumió la vía que empezamos a transitar: «Wicked Go The Doors» [«Allá van los malvados Doors»].

El 9 de diciembre de 2012, exactamente cuarenta y cinco años después de la detención de Jim, toqué en New Haven con mi jam band, la Robby Krieger’s Jam Kitchen. Un hombre vino al backstage y se me presentó como el hijo del policía que había rociado a Jim. Era una persona educada y amable, había seguido los pasos de su padre y trabajaba de policía. Se disculpó por la actuación de su progenitor. En nombre del grupo al que había ayudado a alcanzar la fama, acepté la disculpa.

5

ENVIAD MIS CREDENCIALES AL CENTRO DE DETENCIÓN

En los años setenta, retiraron de las tiendas el jarabe para la tos Romilar porque muchos adolescentes se lo bebían para colocarse. Yo era uno de esos en 1964.

Una noche que no estábamos en Menlo, me encontraba dándole al Romilar con Bill Wolff, mi hermano Ronny y algunos amigos. La policía entró de una patada en la puerta. No nos buscaban a nosotros y pasaban del jarabe; lo único que sucedía es que habíamos tenido la mala suerte de encontrarnos allí. Estábamos por casualidad en la casa de un camello la misma noche que había intentado vender dos kilos de maría a un par de polis de paisano.

Llevaba un par de bolsas de hierba en la ropa interior, pero me cachearon dos veces y no me las encontraron. Más tarde, cuando estaba aburrido como una ostra en el calabozo, le dije a Wally, uno de los compañeros de celda que estaba acusado de asesinato, lo de la hierba. Me pidió que nos la fumáramos, ya que seguramente iba a estar mucho tiempo sin probarla. El olor no alertó a los guardias, pero sí a los demás presos, que se sumaron. Tampoco fue una noche tan mala.

A mis padres, desde luego, no les hizo ninguna gracia, ya que me habían enviado a Menlo precisamente para evitar esas cosas. Mi padre se puso hecho una furia cuando leyó la noticia de la redada en el Evening Outlook de Santa Mónica. Y es que salían nuestros nombres, el de mi hermano y el mío, o, mejor dicho, el apellido. Pese al cabreo, nos ayudó. Recurrió a Grant Cooper, un abogado importante que más tarde tuvo como cliente a Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy. Era demasiado por una redada sin importancia, pero salió bien: aunque acabábamos de cumplir los dieciocho, consiguió que el tribunal nos juzgara como menores y nos dieron la libertad condicional.

No teníamos contacto con el camello. Nos llevó a su casa un guitarrista al que habíamos conocido en Sunset Strip y que decía que nos vendería unos gramos. Cuando terminó el asunto, Cooper nos dio un consejo muy inteligente: «No os juntéis más con músicos».

A mis padres no les gustaba que me metiera en líos cuando iba con músicos, pero eso no significaba que no les gustara la música. Mi padre contaba con una colección de discos impresionante: un montón de vinilos de 78 rpm de artistas negros (seguro que pocos vecinos de nuestro barrio exclusivo de Pacific Palisades tenían esa música), muchas sinfonías clásicas y marchas de John Philip Sousa. De hecho, mi afición por la música se inició cuando era pequeño y mi padre me puso la versión orquestal de Pedro y el lobo, de Prokófiev.

Stuart Krieger era un hombre serio. Calvo. Siempre trajeado. Con un Buick. Encarnaba de arriba abajo la imagen típica de lo que era un padre en los años sesenta. Fue a la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de California y trabajó en empresas de defensa, en el diseño de alerones de aviones militares. Muchos nazis perecieron gracias a los aviones en los que trabajó mi padre, como el Lockheed P-38 Lightning o el Northrop P-61 Black Widow. También estuvo en las primeras versiones del ala volante de Northrop y en las instalaciones de alto secreto de Skunk Works. Más adelante, creó su propia empresa de ingeniería, Planning Research, que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, lo que le permitió cambiar el Buick por un Maserati Ghibli plateado. Se dejó la piel para dar a su familia una vida desahogada, y encontró tiempo para ser entrenador de mi equipo de béisbol en la liga juvenil. Teníamos buena relación (bueno, cuando no me detenía la policía), si bien era lo que podríamos llamar «cuadriculado». Lo respetaba y quería, pero nunca aspiré a ser como él.

Si él era el yang, Marilyn Krieger era el yin. Tenía el pelo teñido de rubio y hacía lo posible para emular el look de su ídolo, Marilyn Monroe. Así como mi padre escuchaba a Sousa, mi madre prefería a Sinatra; y si mi padre estaba siempre que tenía tiempo libre en el golf, mi madre se quedaba en casa pintando y enseñándome la técnica al óleo. También me enseñó el poco piano que sabía. Su repertorio se limitaba a una sola canción, «My Dearest Dear», de un musical inglés de 1939, que tocaba y cantaba de maravilla. Le gustaba escuchar música nueva en la radio, y lo más importante para mí es que descubrió a Elvis. El sencillo «Hound Dog», con «Don’t Be Cruel» en la cara B, pronto sonó en casa a todas horas.

Stuart y Marilyn delante de El pensador de Rodin, en el museo Legion of Honor, San Francisco.

Mi infancia y adolescencia transcurrieron en un entorno ideal, con un equilibrio perfecto entre ciencia y arte, una vida privilegiada y estabilidad económica. Pacific Palisades, una zona próspera al norte de Santa Mónica, aportaba seguridad, tranquilidad y acceso a la playa. En nuestro barrio la gente no cerraba la puerta con llave. Mi hermano y yo nos movíamos en autostop por toda la costa sin miedo a que nos secuestraran o mataran. Íbamos de noche en monopatín y a nuestros padres nunca les preocupó. Mi familia tenía mujer de la limpieza y cocinera a media jornada. A nuestro lado, el niño más bueno parecería Sid Vicious. Así pues, como todo adolescente sin nada de lo que quejarse, me convertí en un rebelde.

Menlo tenía que llevarme por el buen camino, pero fue allí donde probé la marihuana. Mi amigo Scott, el kazoo de Back Bay Chamber Pot Terriers, llegó un día con una cosa que, según decía, se llamaba boo y le habían pasado sus colegas de Nueva York. Con ese nombre raro, no sabíamos que era maría. Compramos en el barrio chino unas pipas de opio con adornos recargados y nos la fumamos. Cuando me subió, me puse a reír, imaginándome que era el rey y que los que estaban allí eran mis súbditos. No sé qué me dio tanta risa, pero no podía parar.

El boo era perfecto para canalizar la rebeldía sin causar destrozos en los bienes ajenos, pero, como todo lo que probé en mi etapa de transgresión adolescente, me quedé enganchado. Recuerdo un día, después de terminar el instituto, en que iba en el coche con Bill Wolff y la policía nos hizo la señal de parar. Wolff llevaba encima unos 20 gramos de hierba y me preguntó: «Y ahora, ¿qué hacemos?».

Contesté con una frase típica del Llanero Solitario: «¿Hacemos? ¿Por qué hablas de nosotros, rostro pálido?».

Yo iba hasta las cejas. Y encima me parecía gracioso.

Como sabía por experiencia que a lo mejor no te cacheaban en la entrepierna, le dije que se lo metiera ahí. No obstante, aturullado por el miedo, tiró la hierba por la ventanilla. Evidentemente, la poli lo vio y terminamos en la comisaría Oeste de Los Ángeles, con los huevos por corbata al oír a los agentes de guardia metiéndose con nosotros:

«¡Eh, traed las tijeras! ¡Tenemos a unos melenudos! ¡Vamos a echarnos unas risas!».

Nos llevaron a una cárcel en el centro, nos desnudaron, nos rociaron con un desinfectante de piojos y nos dieron unos uniformes rígidos que no nos cabían. Comentaron que teníamos antecedentes por la redada y que nos caerían dos años como mínimo.

Esta vez no había risas ni porros compartidos con los compañeros de celda. Estaba solo, tumbado a oscuras en el catre y dándole vueltas a lo que sería de mí si me tiraba dos años enteros encerrado. El miedo me impidió dormir en toda la noche. Los muros, los barrotes: estaba vez iba en serio.

Pero a la mañana siguiente desayuné y me dejaron salir.

Fue pura suerte. Comprobaron que el coche era de Bill, y como lo habían visto tirar la maría, el juicio fue contra él y a mí me soltaron. Afortunadamente no acabó en la cárcel, pero fue un toque importante, una advertencia de que nuestra rebeldía podría tener consecuencias serias. A partir de ahí reduje de forma drástica el consumo de hierba y nunca la llevaba encima. Me apetecía seguir probando otras sustancias y vivir experiencias nuevas, pero desde ese momento buscaría modos legales para hacerlo. Como con el LSD.

***

Unos cincuenta años después de aquella detención, estaba en el aeropuerto de Austin para volver a casa tras un concierto con mi grupo, la Robby Krieger Band. Me pararon dos policías porque los perros habían olido una pequeña cantidad de maría en la bolsa de golf que estaba entre el equipaje facturado. Llevaría meses allí, metida en algún bolsillo, y se me había ido de la cabeza. Enseñé el certificado de marihuana medicinal, me dieron las gracias y se fueron. Porque los tiempos están cambiando.

The Doors, Venice Beach, Los Ángeles, 1967.© Bobby Klein, © Doors Property, LLC

6

LA SALA DE ESTAR

Un día, al poco tiempo de empezar las clases en tercero de secundaria, fui con mi familia a jugar al golf al club Riviera Country. Me encontraba parado junto al lavabolas en el tee delantero del cuarto hoyo. Mi padre estaba treinta metros detrás de mí, en el tee de atrás. Lanzó el drive, la bola salió zumbando y me dio de lleno en la cabeza. Perdí el conocimiento.

Lo recuperé y Mira, mi madre, me llevó al hospital (mi padre y mi hermano siguieron jugando). Tenía el cráneo fracturado y me dieron unos antibióticos muy fuertes que me provocaron diarrea. Estuve varias semanas a base de yogures y ginger ale, de manera que perdí veinte kilos que ya nunca he vuelto a recuperar. No recomendaría esa dieta, pero, bueno, es indudable que funciona. Las chicas seguían ignorándome, pero por lo menos recuperé algo de autoestima y de equilibrio para mantenerme sobre una tabla de surf. En serio, creo que, con sobrepeso, The Doors no me habrían aceptado, así que imagino que debería estar agradecido a mi padre por romperme el cráneo.

También he de agradecerle que nos recomendara al abogado del grupo, Max Fink, otro héroe anónimo de la historia de The Doors. Llegaríamos a ser sus clientes más conocidos, si bien antes había tenido a gente como Lucille Ball o Desi Arnaz, entre otros. Cuando se produjo la detención de Jim en New Haven, Max fue quien lo sacó y consiguió dejarlo todo en una multa de veinticinco dólares. Nos ayudó con los contratos, el papeleo, el personal administrativo, los juicios y todos los jardines en los que nos metimos. Incluso fue quien nos consiguió el alojamiento en el hotel Henry Hudson de Nueva York. Entonces pensamos que habría obtenido un descuento en las habitaciones, pero ahora creo que para nada y que además seguramente se llevaría una mordida. Un tiburón, sí, pero era nuestro tiburón.

Mi padre nos recomendó a Max la tercera vez que el grupo se reunió para ensayar. O para intentar ensayar. No podíamos seguir en casa de Hank, así que ofrecí la de mis padres. Como trabajaba fuera todo el día, podíamos hacer el ruido que quisiéramos. Ray, John y yo instalamos los equipos en la sala de estar y nos pusimos a hablar mientras esperábamos a Jim. Pero como no llegaba, pasada una hora, Ray empezó a llamar a la gente por teléfono.

Al final estaba en la cárcel de un pueblecito polvoriento llamado Blythe, más o menos a mitad de camino entre Los Ángeles y Phoenix. Por lo que deduje, iba en el coche con sus amigos Felix y Phil, se habían metido en el desierto y se habían parado en un bar de moteros. Alguien dijo algo inconveniente y se desencadenó una pelea. Llegó la policía, se los llevó a todos y Jim pasó la noche en la celda de los borrachos. Nunca me enteré de toda la historia, y tampoco sé muy bien cómo regresó de allí. Creo que tuvo que ir Ray a recogerlo. Mi padre tomó nota del percance, y de otros similares que se produjeron entonces. Nos puso en contacto con Max Fink porque, según nos dijo, íbamos a necesitar un buen abogado penalista.

***

Lo pienso ahora y hasta me da la risa, pero lo cierto es que, cuando lo conocí, Jim no me impresionó demasiado. Una semana o así antes de la prueba, John Densmore vino con él a casa de mis padres para ficharme para su nuevo grupo. Jim no decía nada. Iba vestido de forma poco llamativa. No mostraba atisbo alguno de «estrella del rock». Me anunciaron que el grupo se llamaba The Doors.

Lo digo totalmente en serio… me pareció un tío estúpido.

Jim explicó que habían tomado el nombre de Las puertas de la percepción (The Doors of Perception), de Aldous Huxley, que casualmente había leído yo hacía un año. Supongo que gané puntos con él por captar la referencia, pero no me fascinó el nombre que habían elegido. No lo pillaría nadie que no conociera el libro de Huxley. Recuerdo haber pensado que si el grupo se llamaba Perception, al menos sonaría bien. «The Beatles» sonaba bien. «The Rolling Stones», también. «The Doors» sonaba a plof.

La música de las seis canciones de la maqueta estaba bien, y las letras de «Moonlight Drive» y «End of the Night» se me quedaron grabadas en la cabeza. Tenían algo. Estaba a tiempo de echarme atrás y no presentarme a la prueba, pero habían firmado un contrato con Columbia Records. Me hacía mucha ilusión porque los había fichado Billy James, que había trabajado con Bob Dylan. Ni el cantante, ni el nombre del grupo ni la música me parecían para tanto, pero un contrato con Columbia eran palabras mayores. Pensé que valía la pena intentarlo.

Entré en el grupo, y unos meses más tarde Jim acudió a las oficinas de Columbia con una cantidad descomunal de ácido en el cuerpo. No tengo ni idea de a qué fue ni para qué, solo sé que nos dijo que Billy James y él se habían reunido con unos peces gordos de la discográfica. Cuando iba colocado de ácido, se sentía capaz de manipular a todo el mundo. «Comían de mi mano. Les dije lo que éramos, que íbamos a ser el grupo más importante de Columbia.» Poco después nos enteramos de que ya no contaban con nosotros.

Es posible que hubieran tomado la decisión de todos modos. Lo de «firmado» era un concepto nebuloso. The Doors tenían lo que se llama «un contrato de desarrollo», un modelo que los sellos acordaban con un montón de artistas a la vez. Los grupos que triunfaran se mantendrían en la discográfica y los que no se irían fuera. Billy James creía en nosotros y peleó mucho para convencer a sus jefes, pero la maqueta sonaba poco profesional y nos costaba todavía cerrar conciertos. Evidentemente, la reunión psicodélica de Jim con los ejecutivos fue la gota que colmó el vaso. A James no le sentó bien que nos dejaran tirados. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y terminó trabajando con nosotros cuando fichamos con Elektra Records. Recuerdo que al principio nos dio un consejo profético sobre Jim Morrison: «Mucho ojo si alguna vez se hace con el poder».

Ray había visto algo en Jim cuando le cantó por primera vez en la arena de Venice Beach, y siempre le profesó una fe ciega. Lo mismo le pasó a John, y por eso me insistió en que hiciese una prueba para entrar en la banda. Yo no le vi nada especial, por lo menos al principio, y tampoco tuve la sensación de Ray y John. En lo personal me caía bien. Tenía un carácter amable cuando no le daba por liarse a gritos con camellos, meterse en peleas de bar o dinamitar contratos. Hasta mi madre lo veía encantador, decía que parecía un caballero del sur, de gestos y voz suaves. Escribía muy buenas letras, aunque todavía no era la bomba sexual que seducía con la forma de cantar y la ropa de cuero. Yo no veía más que a un tío introvertido vestido de pana y al que le temblaba la voz.

Jim no tenía domicilio estable en aquella época. Vivía en la azotea de su amigo Dennis Jakob, se quedaba en casa de Ray o se iba con chicas que lo acogían. Nadie, ni siquiera él, sabía dónde iba a dormir cada noche. Por eso le dije que se quedara en mi casa cuando mis padres se fueron de vacaciones a Europa. Se trajo un montón de cuadernos de poemas manoseados y nos pusimos a trabajar juntos con la guitarra.

Ya habíamos colaborado en canciones como «Break On Through» y «Light My Fire» en los ensayos del grupo, pero esa era la primera vez que estábamos mano a mano. Él había escrito la letra de «Strange Days», «The Crystal Ship» y «Waiting for the Sun», y yo tenía la letra y la música de «Love Me Two Times» y «You’re Lost Little Girl». Le mostré un raga del estilo de Ravi Shankar con el que andaba liado y sacó un par de estrofas de un tema que tituló «The End». Empezamos a intercambiar ideas, acordes y letras, y a medida que iba surgiendo la música, sentimos la emoción de la creación conjunta.

Y entonces vi en él lo que habían visto Ray y John.

Componer con Jim fue una experiencia única, irrepetible, que no he vuelto a sentir desde entonces. Y allí en casa se comportó bien en general. Mi abuelo se quedaba con nosotros, y a mí me daba un poco palo. Era un anciano tranquilo cuya presencia apenas se notaba. Pedí perdón por tenerlo allí. «Para nada, hombre, es genial. Me cae guay», me dijo. Y así como me había llamado la atención su lado violento, también tenía una cara extremadamente amable. Cuando salíamos, no bebía mucho, y entonces aparecía el Jim Morrison dulce, afable y divertido, el que era imposible que te cayera mal. A lo mejor el grupo iba bien y todo.

No obstante, una de esas noches que estaba en nuestra casa, salió por ahí con mi hermano Ronny y los detuvo la policía. Jim empezó a decirles de todo, con unas palabras que me cuesta repetir, máxime en los tiempos que corren. Para resumir, les soltó que si iban armados era para compensar unos genitales diminutos. Les insultó con un término muy ofensivo para los homosexuales y encima aseveró que, dada su homosexualidad y escasa envergadura genital, carecían de valor para usar las armas.

Menos mal que los policías no siguieron el debate a base de disparos. Eso sí, acabó con mi hermano en la cárcel y esta vez me encargué yo de pagar la fianza. Fue una pequeña mancha en el agradable periodo productivo que compartimos, y tampoco estropeó la energía creativa que habíamos generado ni el vínculo que habíamos establecido. Me parecía evidente que tanto a mí como al grupo nos esperaba un futuro estupendo.

Solo que íbamos a tener que contar con un buen penalista.

Disturbios en el concierto de Nueva York. La policía se lleva a un joven en el Singer Bowl de Queens (Nueva York) tras el alboroto producido por la aparición de un grupo llamado «The Doors». En plena actuación, 200 adolescentes se abalanzaron al escenario y empezaron a causar destrozos. Hubo tres heridos y dos detenidos, pero los músicos quedaron a salvo.© Cortesía del San Francisco Examiner