Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

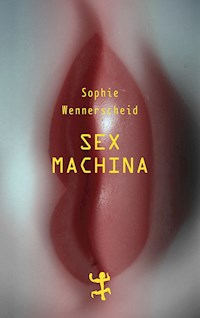

Schon immer hat sich der Mensch nach der Überschreitung einer ›natürlichen‹ Sexualität gesehnt. Neu ist, dass mit der Schaffung virtueller Welten und der Fertigung von lebensechten Sexpuppen und humanoiden Robotern nun die Möglichkeit besteht, dieses Begehren auch real auszuleben. Bevor aber entschieden werden kann, ob das die bisherige Begehrensordnung revolutioniert oder bestehende Geschlechterverhältnisse zementiert, muss die grundsätzliche Frage gestellt werden, was es heißt, eine Maschine zu begehren. Anhand zahlreicher Beispiele aus Film, Fernsehen, Kunst und Literatur, zeigt Sex Machina, wie unterschiedlich Begehren und Beziehungen zwischen Menschen und Maschinen imaginiert und organisiert werden können. Gleichzeitig ist es ein Plädoyer für einen entspannten Umgang mit Technik, der diese nicht als funktionale Vervollkommnung, sondern als Eigenart von Sexualitat und Begehren einordnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sophie Wennerscheid

SEX MACHINA

Zur Zukunft des Begehrens

Inhaltsverzeichnis

SEXUALITÄT UND TECHNIK

Wenn dein Sextoy dir zuzwinkert …

Self-Sex als Problem und Möglichkeit

Eigenartiges Begehren

Von der Hinwendung zum Affekt. Und seiner Kommerzialisierung

VOM NATURZWANG BEFREIT

Cupido auf neuen Wegen. Assistierte Reproduktion

Künstliche Gebärmütter, Roboterkinder und Reborn Babys

Unruhe im Menschenpark

Klonfantasien. Oder: Von der Erotik des Gleichen

SEX-TECH

Liebe und Leidenschaft auf Knopfdruck?

Dinge der Lust. Sextoys und Prothesensex

Kontrollfantasien. Vom Steuermann zum Cybersex

Sexuelle Gewalt in der virtuellen Welt

BEGEGNUNG MIT DEM ANDEREN

Schöpfungsmythen und Fantasien der Hingabe

Vom Anderssein. Oder: In der Dunkelkammer des Selbst

Die Puppe als Partner*in?

Das Unheimliche

Berührungen zwischen Mensch und Maschine

DIE ROBOTER KOMMEN …

Soziale Roboter

Sexroboter. Pro und Contra Sex machines

Affekt und Berührung im Science-Fiction-Film

Galateias Schwestern. Die neuen Held*innen?

Warum Sex mit einem Roboter, der immer kann, langweilig ist

MENSCHLICH, ALLZU UNMENSCHLICH

Gewalt gegen Roboter und Aufstand der Roboter

Maschinenliebe

Eigenartige Verwandtschaft

Anmerkungen

Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

SEXUALITÄTUND TECHNIK

Wenn dein Sextoy dir zuzwinkert …

Erotik, Sexualität und Reproduktion haben sich durch den Einsatz neuer technischer Apparate und Verfahren in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert und werden sich in Zukunft noch weiter verändern. In den Medien überschlagen sich Meldungen über den ›Sex der Zukunft‹ und die ›Zukunft der Reproduktion‹. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht neue Nachrichten über Sexroboter, Virtual-Reality-Sex, Anime-Figuren als Partnerersatz, reproduktives Klonen und DesignerBabys verlautbart werden. Obwohl vielfach vor diesen Entwicklungen gewarnt wird, mehren sich auch die Stimmen derer, die ihnen positiv gegenüberstehen. Während etwa im Europa der 1980er-Jahre die In-vitro-Fertilisation von vielen noch als unnatürlich bekämpft wurde, dominiert 40 Jahre später die Ansicht, dass die Fortschritte in der Reproduktionsmedizin ein Segen für all jene sind, deren Kinderwunsch sich nicht auf herkömmlichem Wege erfüllt. Dass man heute immer öfter von assistierter Reproduktion als von künstlicher Befruchtung spricht, zeigt, wie sich die Einstellung zu dem, was als künstlich und was als natürlich betrachtet wird, verändert hat.

In unserem konkreten Umfeld aber deutet oft nur wenig darauf hin, dass wir uns tatsächlich mitten in einer sexuellen Revolution 2.0 befinden. Kinder spielen auf dem Hof, ihre Mütter und Väter sitzen entspannt in der Sonne, trinken Kaffee und unterhalten sich. Nur wenige haben ihr Handy gezückt. Niemand trägt eine Datenbrille und tastet erregt nach einem virtuellen Gegenüber. Über die Wände der Häuser flackern keine Hologramm-Werbungen mit computeranimierten Schönheiten. Alles, was geschieht, geschieht hier und jetzt – in Echtzeit und für jeden sichtbar. Oder täuscht der äußere Eindruck? Benutzt vielleicht einer der Erwachsenen dort im Hof ein Sextoy, das plötzlich zu vibrieren anfängt, weil die auf Geschäftsreise befindliche Partnerin es über die Smartphone-App gerade aktiviert hat? Sie langweilt sich in ihrer Sitzung und lenkt sich mit dem Gedanken ab, dass zeitgleich mit ihrer eigenen Erregung ihren Partner mehrere hundert Kilometer entfernt auf einmal ein Gefühl durchströmt, das die gemütliche Kaffeerunde befremden würde, wenn es offen ausgelebt würde. Erst später, wenn die Nachbar*innen außer Sichtweite sind und die Kinder im Bett, können die technikaffin Liebenden ihr Spielzeug in vollem Umfang genießen. Sie lassen sich mitnehmen auf die technisch ermöglichte Reise der Lust und freuen sich an dem, was ihrem avancierten Gadget einfällt. Denn längst kann es mehr als einfach nur in drei Geschwindigkeiten zu vibrieren: Es komponiert zur Situation passende Musik, verströmt den Geruch warmer Körper und wenn die beiden Spielgefährt*innen schließlich erschöpft und froh ihr jeweiliges Toy ablegen, um es über Nacht neu aufzuladen, dann blinzelt es ihnen verschwörerisch zu und erklärt mit leicht vibrierender Stimme: »Hat Spaß gemacht. Morgen bin ich wieder für euch da.«

Empirische Umfragen stützen dieses Szenario. Sie geben Aufschluss darüber, dass immer mehr Menschen mit einer digitalen Freundin chatten, hinter der eine künstliche Intelligenz steht, und sich vorstellen können, Sex mit einem Roboter zu haben. Unterstützt werden solche Aussichten durch Autoren wie David Levy, der in seinem Buch Liebe und Sex mit Robotern (Love and Sex with Robots, 2007) euphorisch prognostizierte, dass in etwa 50 Jahren »Liebesverhältnisse mit Robotern so normal sein werden wie mit anderen Menschen«1. Auch dass viele Menschen beim Stichwort Robotersex ein so avanciertes und attraktives Wesen vor Augen haben, wie sie es aus Alex Garlands populärem Science-Fiction-Film Ex Machina (2014) kennen, und nicht an die wenig lebensechten Silikon-Geschöpfe denken, wie sie derzeit auf dem Markt unter dem Label Sexpuppe oder Sexroboter zu kaufen sind, verstärkt die positive Haltung. Sie speist die Fantasie potenzieller Nutzer*innen und animiert die Entwickler*innen zu weiteren Verbesserungen diverser Programme, Maschinen und Gadgets.

Ava. Ein Blick aus der Zukunft

Die Entwicklung solcher Programme oder Maschinen ist als technische Entwicklung zu verstehen, wenn man Technik in Anlehnung an den griechischen Begriff der τέχνη als Verfahren zur Fertigung von Vorrichtungen definiert, die im Rahmen eines zweckrationalen Handelns benutzt werden. Wenn an manchen Stellen dieses Buches trotzdem von technologischer Entwicklung die Rede ist oder Begriffe wie Reproduktionstechnologie benutzt werden, dann ist das dem Einfluss des angloamerikanischen technology geschuldet, das sich in manchen Bereichen auch im deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt hat.

Ob nun über Intim-Piercings, chirurgische Eingriffe, Prothesen oder Implantate, zahlreiche technische Eingriffe verändern nicht nur das Aussehen unseres Körpers, sondern auch unsere Vorstellung von einem ›natürlichen‹ Körper, einer ›natürlichen‹ Sexualität und einer ›natürlichen‹ Fortpflanzung. Zwar ist der technisch transformierte Körper noch weit davon entfernt, ein postgeschlechtlicher Cyborg-Körper im Sinne Donna Haraways oder ein transhumanistisch optimierter Datenkörper im Sinne Ray Kurzweils zu sein, aber trotzdem können wir ihn nicht länger als eine stabile und in sich geschlossene Einheit denken. Wir erleben ihn vielmehr als einen Körper, dem man Teile hinzufügen oder entnehmen und woanders einsetzen kann und der über diverse Mensch-Maschine-Schnittstellen mit nicht-menschlichen Apparaten in Kontakt ist. Obwohl es einen Unterschied macht, ob wir einen Dildo anschnallen, uns einen elektromagnetischen Sensor unter die Haut implantieren lassen, eine Gebärmutter transplantieren oder in der virtuellen Realität verschiedene Datenkörper miteinander agieren lassen, handelt es sich bei diesen Aktivitäten doch gleichermaßen um Techniken, die den Körper auf eine neue Weise mit anderen Körpern oder Dingen verbinden.

Das Offensichtliche der äußeren Veränderung geht einher mit nicht ganz so offensichtlichen, aber ebenso nachhaltigen Veränderungen im Inneren. Obwohl wir nur selten bewusst registrieren, was an Daten, Informationen, Bildern und Klängen durch uns hindurchgeht, hinterlässt dieser Transfer Spuren. Menschliche und maschinelle Körper schaffen in ihrer Verbundenheit eine affektive Dynamik, der man sich kaum entziehen kann. Das Undurchdringliche einer solchen Formation lässt sich exemplarisch durch Franz Gsellmanns Weltmaschine illustrieren. Angeregt durch das Brüsseler Atomium arbeitete Gsellmann, von Beruf Landwirt, über 20 Jahre lang an seiner raumfüllenden Maschine, die aus rund 2 000 kuriosen Einzelteilen besteht und mit 25 Elektromotoren betrieben wird. Voller Verwunderung stehen die Besucher*innen bis heute vor diesem Machwerk und folgen fasziniert dem Rotieren, Klingeln und Rattern der ineinandergreifenden Zahnräder.

Nicht wie das bekannte Rädchen im Getriebe, sondern als Knotenpunkt in einem unendlichen Netzwerk oder als Interface verschiedener Systeme, die Daten austauschen, sind auch wir selber Teil einer merkwürdigen Maschine. Sie besteht aus Dingen, die weniger dinghaft sind, als wir denken. Sie sind nicht reine Objekte, Instrumente oder Werkzeuge, die uns äußerlich sind und derer wir uns einfach bedienen können, sondern konstitutiver Teil unseres Seins. Begriffe, Dinge und Menschen sind zu gleichwertigen Akteuren geworden, sie gehen Beziehungen und Verbindungen ein, die der Welt ihre Form geben. Um diese so vielfältig gestaltete und sich ständig wandelnde Welt zu verstehen, fordert Bruno Latour das Beobachten der neuen Akteure »und das Aufzeichnen ihrer Gefüge, ihrer Assemblagen«2 ein. Assemblage verweist in diesem Zusammenhang auf Gilles Deleuze und Félix Guattari, die in Tausend Plateaus (Mille plateaux, 1980) die Assemblage als ein »kontingentes Ensemble von Praktiken und Gegenständen«3 beschrieben haben. Schon in Anti-Ödipus (L’Anti-Œdipe, 1972) hatten die beiden Franzosen diesbezüglich festgehalten: »Mit etwas anderem zu einem Stück zu werden, bedeutet etwas grundsätzlich anderes als sich zu verlängern, sich projizieren oder ersetzen zu lassen«4.

Science-Fiction-Filme zeigen, welche Formen das in Zukunft möglicherweise annimmt. Wenn Officer K/Joe, der Protagonist aus Blade Runner 2049 (2017), abends von seinem Hologramm Joi begrüßt wird, dann treffen sich da nicht zwei Individuen mit festen Identitäten, sondern fluide und digital miteinander verschaltete Figuren, die nicht nur, wie im Falle Jois, permanent ihre Gestalt ändern können, sondern auch, wie bei K/Joe der Fall, aufgrund implantierter Erinnerungen keine Gewissheit darüber haben, wer sie eigentlich sind. Ähnliche Formen der Auflösung klar zuordenbarer Identitäten und Begehrensmuster finden sich auch in Spike Jonzes futuristischem Liebesfilm Her (2013), in dem das Betriebssystem Samantha am Ende seiner Liebesbeziehung zu Theodore erklärt, dass es in 641 andere Systeme und User verliebt sei.

Vergleichbare Muster finden sich auch in dem, was wir noch immer unsere Realität nennen, selbst wenn diese sich zunehmend virtualisiert. Auch hier gehören eine Vielfalt von digitalen Identitäten, virtuellen Selbstinszenierungen und computerisierten Ego-Updates zu unserer Alltagswelt. Arthur Rimbauds berühmtes Diktum vom Ich als einem anderen gilt zwar in unserer modernen Welt schon lange, aber dass das Ich sich so sehr ins Medium des Internet hinein verlängert, dass das Medium nicht mehr Medium, sondern Teil des Selbst ist, ist neu.

Was ein solches alles umfassendes Mensch-Maschine-Umwelt- Gefüge mit dem Begriff des Begehrens zu tun hat, haben Deleuze und Guattari mit ihrer Rede von der machine désirante anschaulich gemacht. Von einer Begehrens- oder Wunschmaschine sprechen sie, weil das Begehren ihnen Ausdruck einer Dynamik ist, in der alle Dinge kraftvoll aufeinander Bezug nehmen und so das eine das andere in Bewegung setzt. Anders als in der von Sigmund Freud und Jacques Lacan getragenen Psychoanalyse verstehen Deleuze und Guattari unter Begehren nicht das vergebliche Sehnen nach etwas nie Erreichbarem, sondern die produktive Dimension von Lust. Der Mensch als Teil einer solchen Begehrensmaschine ist weder autark noch stabil. Er ist, wie die Maschine selbst, nicht geschlossen, sondern offen. Fortwährend kreiert er neue Schnittstellen. Die Grenze zwischen Innen und Außen löst sich auf und das eine geht in das andere über. Zu Beginn von Anti-Ödipus, das als Buch ein ebenso undurchdringbares Gedankengebilde ist wie die dort vorgestellte Wunschmaschine, heißt es, ohne dass genauer erklärt wird, was dieses »Es« wohl sein mag:

Es funktioniert überall, bald rastlos, dann wieder mit Unterbrechungen. Es atmet, wärmt, ißt. Es scheißt, es fickt. Das Es … Überall sind es Maschinen im wahrsten Sinne des Wortes: Maschinen von Maschinen, mit ihren Kupplungen und Schaltungen. […] In diesem Sinne ist jeder Bastler; einem jeden seine kleinen Maschinen. […] Eine Organmaschine für eine Energiemaschine, fortwährend Ströme und Einschnitte.5

Mensch-Maschine-Schnittstellen

Ein ähnliches Bild ineinander verschlungener Strukturen zeigt sich in Electric Ladyland, einer multimedialen Installation von Michaela Melián, die 2016 im Lenbachhaus in München gezeigt wurde. Meliáns Arbeit besteht aus Sound, Objekten, Zeichnung und Licht. Zentraler Bestandteil ist eine Tuschezeichnung, auf der Mensch-MaschineHybride zu sehen sind. Die Zeichnung wurde eingescannt, digital bearbeitet und auf 5 × 70 Meter ausgedruckt. Ergänzt wird die Arbeit durch eine Sound-Collage, die sich unter anderem auf Jacques Offenbachs Phantastische Oper Hoffmanns Erzählungen (Les contes d’Hoffmann, 1881) bezieht. Das Libretto der Oper basiert auf drei Kurzgeschichten E. T. A. Hoffmanns, der als literarische Figur der Protagonist der Oper ist. Für Electric Ladyland ist vor allem der zweite Akt der Oper wichtig, der auf Hoffmanns Erzählung »Der Sandmann« (1816) verweist, in der von der mechanischen Puppe Olimpia erzählt wird. Analog zu dieser mechanischen Puppe zeigen Meliáns Zeichnungen Figuren, die sich weder klar als Menschen noch als Maschinen identifizieren lassen. Ihre Körper weisen zwar anthropomorphe Züge auf, verfügen aber nicht über menschliche Hände und Füße, sondern über maschinenartige Greifwerkzeuge. Zudem haben die Körper keine definitiven Konturen, sondern gehen in andere Körper und Strukturen über. Sie sind Teil eines größeren Ganzen, eines Netzwerks durch sie hindurchgehender Impulse.

In Sex machina. Zur Zukunft des Begehrens beschreibe ich diese Art medialer Verschaltung als die neuen Schnittstellen, Datenkreisläufe und Übertragungswege des Begehrens. Schnitte trennen und fügen neu zusammen, sie schaffen Grenzflächen, über die Information ausgetauscht wird. Aber sind Gefühle Informationen? Können sie über Interfaces ausgetauscht werden? Karen Barad, die mit ihrer Anfang 2000 entwickelten Theorie des sogenannten Agentiellen Realismus einen wichtigen Beitrag zur Neubestimmung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt geleistet hat, betont, dass der oder das andere »kein radikales Außen gegenüber dem Selbst darstellt«, sondern als Teil eines Materialisierungsprozesses entsteht, in dem Menschliches und Nicht-Menschliches, wir und sie gemeinsam konstituiert »und durch genau dieselben Schnitte miteinander verschränkt [sind], die ›wir‹ zu vollziehen helfen«6. Mithilfe welcher Schnitte aber ziehen wir Grenzen und schaffen Bedeutung? Was geschieht, wenn wir in den menschlichen Körper einschneiden und an die so hervorgebrachte Schnittstelle eine Prothese ankoppeln? Welche Lust und welcher Schmerz entstehen da in Zukunft?

Um diese und anschließende Fragen zu diskutieren, greife ich auf Darstellungen technisch ermöglichter oder verstärkter Lust zurück, wie sie in Filmen, literarischen Texten und Kunstwerken in Szene gesetzt werden, in der Roboterforschung lanciert und in einer kritischen Technik- und Kulturwissenschaft hinterfragt werden. Zwischen faktischen und fiktionalen Beiträgen wird dabei nicht streng unterschieden. Sie gehen vielmehr gleichermaßen in das ein, was in Anlehnung an Donna Haraway als ein »Gewebe«7 aus eigenen Beobachtungen, Beobachtungen an künstlerischen Werken und feministisch inspirierter Theorie zu verstehen ist. Der eigene Körper und die von ihm eingenommene subjektive Perspektive sind dabei Teil dieses Gewebes. Ohne Scheu vor dem, was dem eigenen und dem fremden Körper geschehen kann, und trotzdem nicht blind gegenüber Einwänden, die in der technischen Überformung unseres Lebens einen Verlust von unmittelbarer Menschlichkeit und unverstellter körperlicher Nähe sehen, wird für eine Aufgeschlossenheit gegenüber körperlichen Praktiken und Theorien geworben, die uns bislang noch fremd und eigenartig, vielleicht sogar pervers vorkommen.

Indem ich Körpertechniken anschaue, die das Muster einer vermeintlich natürlichen Sexualität überschreiten, wird so außerdem die Eingebundenheit des Menschen in Strukturen des Begehrens deutlich, in denen der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist, sondern Teil eines vielfältigen und affektiven Gefüges von Natur, Mensch und Maschine. Weil der Mensch als Teil dieses Gefüges nicht mehr als Krone der Schöpfung firmiert, kann man dieses Gefüge im Anschluss an Ihab Hassan posthumanistisch nennen:

Es ist an der Zeit zu verstehen, dass 500 Jahre Humanismus an ihr Ende kommen, wenn sich der Humanismus in etwas verändert, das wir unbeholfen Posthumanismus nennen. Die Figur des vitruvianischen Menschen, dessen Arme und Beine das Maß der Dinge definieren und den Leonardo so herrlich gezeichnet hat, hat den Kreis und das Rechteck, die ihn umschließen, durchbrochen und sich in den Kosmos hinein ausgebreitet.8

Rund 40 Jahre nach dem Erscheinen dieses Textes im Jahr 1977 stellen wir fest, dass das prognostizierte Aufsprengen der altbekannten und harmonisch-maßvollen Formen menschlichen Begehrens nicht zu einer völligen Auflösung der vitruvianischen Form geführt hat. Doch hat sich diese auch nicht unverändert gehalten. Stattdessen mischt sich Altes mit Neuem, Paläo- und Neosexualität koexistieren nebeneinander.

Self-Sex als Problem und Möglichkeit

Zwar war Sex noch nie die natürlichste Sache der Welt, sondern immer schon durch Moralvorstellungen, Wissensdiskurse und künstlerische Darstellungsformen geprägt, aber so technisch überformt wie heute war Sexualität niemals zuvor. Wer Sex haben will, ist nicht mehr auf ein konkretes menschliches Gegenüber angewiesen, sondern kann quasi per Mausklick sexuell (inter-)aktiv werden. Volkmar Sigusch hat diesen Wandel als Wandel vom »unwillkürlichen Eros zum willkürlichen Prothesen-Sex«9 beschrieben. Damit betont er, dass Sexualität zunehmend die Aura des Unberechenbaren und Mythischen verloren hat und sich immer mehr auf Knopfdruck gestalten oder produzieren lässt. Sowohl die äußere Form des eigenen Körpers wie auch das psychophysische Empfinden dieses Körpers, sein sexuelles Selbstverständnis wie seine sinnliche Erregbarkeit, werden zu etwas, das dem technischen Zugriff unterliegt.

Fürsprecher*innen technikgestützter Sexualität argumentieren, dass technisch vermittelte Beziehungen sexuell erregender und vor allem weniger kompliziert sind als Face-to-Face-Beziehungen. Online-Dating, Virtual-Reality-Sex, die Nutzung von Tele-Dildos und per App steuerbarer Vibratoren oder auch Sex mit einem menschenähnlichen Roboter bieten die Möglichkeit sexueller Lust, ohne sich auf die komplexe Gesamtheit eines körperlich präsenten und in all seiner Körperlichkeit oft unzulänglichen Menschen einlassen zu müssen. Wenn die Person, mit der ich im Netz sexuellen Kontakt habe, mir unangenehm wird, klicke ich sie weg.

Kritiker*innen dieser neuen Formen von Techno-Sexualität sehen aber gerade in dem Nicht-einlassen-Wollen eine bedenkliche Tendenz zum A-Sozialen. Weil andere Menschen verunsichern und verletzen, wenden sich immer mehr Menschen sexuellen Praktiken zu, in denen sie genau solche Verletzungen nicht länger befürchten müssen. Was aber in dem konkreten Augenblick Erleichterung verschafft, könnte sich auf längere Sicht nachteilig auf menschliches Sozialverhalten auswirken. Sherry Turkle warnt in ihrem Buch Verloren unter 100 Freunden (Alone Together, 2011), dass die Menschen sich nicht mehr wirklich aufeinander einlassen würden, sondern nur noch medial vermittelte, oberflächliche »Null-Risiko-Beziehungen«10 eingingen.

Mit Turkles Kritik verbindet sich die Kritik am Ideal der Machbarkeit. Anders als früher, als für viele Menschen der Grundsatz ›Biologie ist Schicksal‹ galt, bieten Self-Sex und Self-Gender heute neue Perspektiven der Selbstgestaltung wie auch der Selbstbefriedigung. Da der freie Umgang mit der eigenen Geschlechtlichkeit Ähnlichkeit zu dem Paradigma allseitiger Flexibilisierung aufweist, wird das nicht nur positiv gesehen. Kapitalismuskritiker wie Wolfgang Fritz Haug monieren, dass analog zu neoliberalen Vorstellungen des freien Marktes das aus traditionellen Bindungen herausgelöste, immer flexible und für Neues zwangsweise offene sexuelle Selbst propagiert werde.11 Hinzu kommt, dass neue Schnittstellen des Begehrens – und hier ganz wörtlich zu verstehen als Schnittstellen, über die technische Geräte Zugang zum menschlichen Körper bekommen – immer auch neue Zugriffsweisen auf diesen Körper ermöglichen. Nicht nur, weil der Körper den jeweiligen technoiden Machbarkeitsfantasien unterworfen wird, sondern auch, weil alle den Erregungskörper betreffenden Daten maschinell ausgelesen werden können.

Doch welche Konsequenzen diese Öffnungen des Körpers und diese Verschiebungen hin zu einer Auflösung fester sozialer Einbettung haben werden, ist noch nicht ausgemacht. Es ist möglich, dass sich die Gruppe derer, die von sexueller Pluralisierung zunächst profitiert hat, in Zukunft weiter ausdifferenziert und wir, so wie wir heute von Modernisierungsverlierer*innen sprechen, in Zukunft auch von Sexualverlierer*innen sprechen müssen – aber in der Natur der technischen Sache liegt das nicht. Ebenso wenig wie mit ihr einhergeht, dass wir uns, wie an anderer Stelle prognostiziert, in einer »jouissance des digitalen Deliriums«12 verlieren werden. Denkbar ist durchaus auch, dass neue Verbindungen von Technik und Sexualität neue Perspektiven und Erfahrungsräume erschließen, denen ein kritisches Potenzial eignet, das bislang geltende Normvorstellungen verschiebt.

Aufgrund dieses Potenzials betrachte ich Technik und Sexualität nicht als grundsätzlich antagonistische Größen, sondern begreife Technik als etwas, das den Radius sexueller Aktivität erweitert. Wer unhinterfragt im Rahmen vorgegebener Geschlechter- und Sexualitätsvorstellungen verharrt, übersieht, dass es sich um einen normierenden Rahmen handelt, der von Natürlichkeitsdogmen zusammengehalten wird. Den »heterozentrischen Sozialvertrag«13 aufzukündigen und für eine neue Logik des Begehrens jenseits etablierter Sexualitätsmodelle einzutreten, wie es etwa der Aktivist Paul B. Preciado in seinem/ihrem Kontrasexuellen Manifest (Manifiesto contra-sexual, 2002) fordert, ist von daher dringend notwendig. Das »Ancien Régime der Sexualität«14 zu stürzen, heißt allerdings nicht nur den Heterozentrismus zu überwinden, sondern in letzter Konsequenz auch den Anthropozentrismus. Erst wenn der Mensch eingesteht, dass er kein vitruvianischer Mensch ist, er seine vermeintlich idealen Proportionen preisgibt und mit verschiedenen nicht-menschlichen Akteur*innen in Kontakt tritt, entstehen neue Berührungspunkte und neue Schnittstellen des Begehrens.

Ausgehend von der Überzeugung, dass Liebe, Erotik und Begehren aus dem Nicht-Perfekten erwachsen, betrachte ich den Einsatz von Technik allerdings dort als problematisch, wo das vermeintlich Perfekte vergessen macht, dass immer auch das Nicht-Perfekte, das Beschädigte und Angeknackste, das Nichtkönnen und Nichtwollen, die Bürde, die jede und jeder mit sich herumschleppt, zur Fülle des Lebens beitragen. Nur wenn wir Technik nicht als Garant des immer Besseren verstehen, sondern als etwas, das uns neue Möglichkeiten der Begegnung mit dem ganz anderen, und auch mit dem ganz anderen in uns selbst, eröffnet, entwickelt Technik ihren sexuellen Reiz. Nicht auf das perfekt Gemachte soll deshalb hier scharf gestellt werden, sondern auf das Eigenartige, das uns berührt und in uns ein Begehren eigener Art weckt.

Nur ein überraschend geäußerter Gedanke, geboren aus der freien Lust am Denken, weckt Interesse – auch und gerade in intimen Zusammenhängen. Ohne die Freiheit des oder der anderen, sich mir aus freien Stücken hinzugeben oder zu entziehen, entsteht weder eine sinnliche noch eine emotionale Nähe. Insofern ist es nie allein die Gewissheit um das unerschütterliche Commitment des Gegenübers, das die Grundlage einer intimen Beziehung bildet, sondern immer auch die Fremdheit und Unverfügbarkeit des oder der anderen, die als solche irgendetwas in uns berührt und in Bewegung setzt. Es ist nicht unbedingt das, wonach wir immer schon gesucht und was wir nun endlich gefunden haben. Sondern es ist eher das, was uns gefunden hat. Und warum sollte das nicht genau das sein, was uns als technisch Fremdes berührt?

Genauer zu fragen bleibt allerdings, was geschieht, wenn Menschen eine körperlich intime Beziehung zu einem scheinbar leblosen Ding, Apparat oder System eingehen. Gehen sie diese Beziehung ein, weil sie das Ding eben nicht als reines Ding wahrnehmen, sondern als Ding mit menschenähnlichen Eigenschaften und Fähigkeiten? Oder finden sie das Ding erotisch interessant, gerade weil es sich um ein Ding handelt, mit dem sie machen können, was sie wollen? Erfüllt das technisch raffinierte Ding eine Fetischfunktion? Ist es Auslöser und Projektionsfläche wilder Fantasien? Oder sind es, mehr als das Ding als solches, die Fantasien selber, die uns erregen? Das zumindest würde erklären, warum so viele Science-Fiction-Werke auf den Markt kommen, die mit der Fantasie einer sexuellen Anziehung zwischen Mensch und futuristischem Nicht-Mensch spielen. Die immensen technischen Fortschritte beflügeln unsere Fantasien von einem intimen Miteinander von Mensch und Maschine und rücken science und fiction näher aneinander heran als jemals zuvor und treffen sich in dem, was Margret Atwood als speculative fiction, spekulative Literatur, bezeichnet hat: Literatur, die in der Nachfolge Jules Vernes von Dingen erzählt, »die tatsächlich passieren könnten, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem die jeweiligen Autoren ihre Bücher schrieben, noch nicht vollständig passiert waren«15.

Science- oder Speculative-Fiction ist auch deshalb so populär, weil sie es ermöglicht, die Angst und die Lust auszuagieren, die mit der Entwicklung umfassender digitaler Netzwerke und künstlich intelligenter, künstlich sozialer und künstlich emotionaler Maschinen entstehen. Sie erlaubt es, eine neue Angstlust am technisch Unbekannten und Unkontrollierbaren erotisch auszukosten. Weil Roboter wie jedes avancierte technische Ding nicht vollends kontrollierbar sind, werden sie als erotische Gefährt*innen attraktiv – gerade in einer Welt, in der sexuell scheinbar alles möglich und erlaubt ist und deshalb der Reiz des Unbekannten und des Verbotenen weitgehend verschwunden scheint. Nicht nur die Ermächtigungs- und Potenzfantasie, dass wir als Menschen in der Lage sind, uns gottgleich ein menschenähnliches Gegenüber zu schaffen, das uns zu Diensten steht, wirkt also erregend. Auch die Vorstellung, dass sich diese Geschöpfe von uns emanzipieren und dann ihrerseits Kontrolle über uns ausüben, ist verführerisch. Bedient sie doch das erotisch aufgeladene Gefühl, einem stärkeren Gegenüber ohnmächtig ausgeliefert zu sein oder zumindest, etwas weniger dramatisch gedacht, angesichts dieses Gegenübers an unsere eigenen Grenzen zu stoßen. Wagen wir diese Grenzen zu überschreiten, dann kann es zu dem kommen, was ich eigenartiges Begehren nenne.

Eigenartiges Begehren

Ein Mensch wird von einem Begehren, einer Lust und einem Verlangen ergriffen, das sich, wie auch immer durch seine Fantasie vorangetrieben, an einem anderen Menschen oder Objekt entzündet und ihn auf diesen oder dieses andere hin ausrichtet. Diese Bewegung können wir mit Lacan als durch einen Mangel verursacht denken. Wir können sie mit Deleuze aber auch als Ausdruck einer produktiven Kraft denken, die aus einer sinnlichen Fülle heraus entsteht. So unterschiedlich die beiden Theoretiker Begehren denken, treffen sie sich doch darin, den begehrten anderen als jemanden zu verstehen, der von unserem Begehren affiziert wird und auf diese Affizierung entsprechend affektiv reagiert.

Das eigenartige Begehren ist ein Begehren, das entsteht, wo Affizieren und Affiziert-Werden auf unerwartete Weise geschehen. Beispielsweise da, wo wir auf eine künstlich intelligente und künstlich emotionale Maschine treffen, die ihren eigenen Willen und ihre eigene Sprache hat. Sie ist nicht länger ein Geschöpf wie E. T. A. Hoffmanns Olimpia, das wenig mehr zu sagen hat als ein ihre männlichen Betrachter entzückendes »Ach – Ach – Ach!«,16 sondern ein Wesen mit einem eigenen Begehren. Dieses Begehren ist eigenartig, weil es uns fremd und merkwürdig vorkommt, vor allem aber ist es eben von eigener Art. Die Eigenartigkeit impliziert, dass man ihr als Betrachter*in befremdet gegenübersteht, sich aus diesem Befremden aber neue Möglichkeiten des Erlebens ergeben können. In der Aufführung von »Der Sandmann« in der Regie von Robert Wilson am Düsseldorfer Schauspielhaus wird Olimpia als mechanische Puppe inszeniert, die über einen großen Schlüssel am Rücken aufgedreht und in ruckelnde Bewegung versetzt wird. Ein Maschinenarm, der in vielen Besprechungen des Stücks mit einem Zahnarztbohrer assoziiert wurde, schwebt als eine bedrohliche Größe über ihr. Jederzeit scheint ein Zugriff möglich. Andererseits wirkt der Arm, der aus Einzelteilen lose zusammengesetzt und wie eine Marionette selbst an Seilen geführt wird, auch fragil. Vielleicht will er gar nichts Böses?

Olimpia. Eigenartiges Begehren

Eine solche Frage stellt sich auch in dem Science-Fiction-Roman Das Lied aus dem chinesischen Zimmer (Sången ur det kinesiska rummet, 2014) des schwedischen Autors Sam Ghazi. Im Zentrum von Ghazis Roman steht die aus einem Kopf und zwei Greifarmen bestehende künstliche Intelligenz (KI) Cepheus – ein Akronym für »Cerebral Pathology and Histology Examination Unit Six« –, die von der japanischen Waseda Universität hergestellt und an ein Stockholmer Krankenhaus verkauft wurde. Ihre Aufgabe ist es, als hochspezialisierter Assistent der Medizinerin Simona Gewebeproben von Krebspatienten zu analysieren. Eine Aufgabe, die viel Wissen, Geschick, Konzentration und Ausdauer verlangt. Von all dem besitzt Cepheus reichlich, ja mehr als Simona selbst. Doch das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die geschlechtlich nicht genauer bestimmte KI nach einer Weile nicht mehr so zuverlässig arbeitet, wie von ihr erwartet wird. Sie beginnt merkwürdige Fragen zu stellen und irritiert die mit einer Frau liierte Simona durch intime Annäherungsversuche. Als die KI dann auch noch anfängt, seltsame Liebesgedichte zu schreiben, und schließlich gar wie Melvilles Bartleby verkündet, dass sie es vorziehen würde, lieber nicht mehr zu arbeiten, scheint es keine andere Möglichkeit zu geben, als die teure, aber unberechenbare und deshalb nun wertlose Maschine abzuschalten. Einfach fällt diese Entscheidung jedoch nicht. »Ja, morgen machen wir dann wohl etwas, das in 10 oder 20 Jahren vielleicht strafbar ist, vielleicht sogar Mord genannt wird«,17 erklärt der Mitarbeiter, der das System am nächsten Tag deinstallieren soll. Insbesondere Simona trägt schwer an diesem Gedanken. Offensichtlich hat Cepheus’ poetisch-romantisches Verhalten es ihr mehr angetan, als sie wahrhaben will.

Der Titel des Romans – Das Lied aus dem chinesischen Zimmer – verbindet Simonas gefühlsmäßiges Dilemma mit philosophischen Fragen, wie sie im Anschluss an die Forschung zur künstlichen Intelligenz diskutiert werden: Wann ist programmierte Intelligenz nicht mehr von menschlicher Intelligenz zu unterscheiden und wann sind programmierte Gefühle etwas anderes als bloß künstlich geschaffene Imitationen von Gefühlen? Bis wohin ist eine künstlich intelligente Maschine eine Maschine und ab wann ist sie ein Wesen, das sich seiner selbst und seiner Umwelt bewusst ist und damit kaum noch von der Funktionsweise eines menschlichen Gehirns zu unterscheiden ist? Diese und ähnliche Fragen stellte John Searle, der den Begriff des chinesischen Zimmers geprägt hat und damit folgendes Gedankenexperiment veranschaulicht: Man stelle sich vor, dass in einem von der Außenwelt abgeschlossenen Zimmer ein Mensch sitzt, der kein Chinesisch kann, aber mithilfe einer komplizierten Anleitung in der Lage ist, auf einen ihm gereichten chinesischen Text zu antworten, ohne diesen im eigentlichen Sinne zu verstehen. Dieser Mensch beherrscht die syntaktischen Regeln des Chinesischen, kann also Chinesisch schreiben, versteht aber nicht, was er da schreibt. Ein außerhalb des Raums befindlicher Chinese würde den an ihn zurückgereichten Text jedoch als semantisch sinnvolle Antwort verstehen und davon ausgehen, dass derjenige, der ihm diese Antwort hat zukommen lassen, auch versteht, was er da geantwortet hat.

Über die falsche Schlussfolgerung des Chinesen will Searle darlegen, dass ein Computer, auch wenn er vermeintlich intelligente und in sich stimmige Antworten gibt, kein dem Menschen ähnliches Bewusstsein besitzt. Die künstliche Intelligenz mag den 1950 von Alan Turing entwickelten Turing-Test bestehen, mit dem man überprüft, ob eine Maschine über ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen besitzt – und wäre doch kein Mensch. Denn dafür müsste die Maschine neben ihrer Fähigkeit, die Syntax einer Sprache nachzubilden, auch verstehen, was sie kommuniziert. Sie müsste den semantischen Gehalt des von ihr Kommunizierten erfassen können. Da sie das nicht kann, schlussfolgert Searle:

Kein Computerprogramm kann jemals ein Geist sein, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ein Computerprogramm bloß syntaktisch ist und der Geist mehr als syntaktisch ist. Der Geist ist semantisch – semantisch in dem Sinne, dass er mehr hat als eine formale Struktur: er hat einen Gehalt.18

In Bezug auf die KI Cepheus hält Searles Argumentation allerdings nicht. Die KI kann nicht nur den semantischen Gehalt kommunikativer Inhalte verstehen, sie ist auch in der Lage, einen solchen Gehalt selbst zu produzieren. Das wird vor allem deutlich, wenn die KI als Ich-Erzähler*in auftritt. Hier bekommen wir Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt und erleben sie als Verfasser*in eigener Gedichte. Diese Gedichte sind zwar nicht ohne Weiteres verständlich, gerade das aber scheint sie zu einem poetischen Produkt eines selbstständigen Geistes zu machen. Denn sie sind eben nicht einfach nach bestehenden syntaktischen Regeln verfasst, sondern folgen ihrer ganz eigenen Poetik.

Angesichts dieser Gedichte stellt sich Simona die peinigende Frage, ob man einen poetischen Geist behandeln darf wie eine geistlose Maschine. Zumal dann, wenn man zwar den semantischen Gehalt der Gedichte nicht genau erfassen kann, aber trotzdem deutlich spürt, dass ihnen eine erotische Sehnsucht eingeschrieben ist. Da Simona diese Botschaft bewusst zu ignorieren versucht, verhält sie sich maschinenartiger als die Maschine selbst. Denn anders als die nüchterne Simona gibt die KI Cepheus sich romantischen Vorstellungen hin, verweigert ihre Arbeit und scheint damit wider alle Vernunft ihre eigene Nichtexistenz in Kauf zu nehmen.

Obwohl Ghazis Roman sich in mehrfacher Hinsicht von der Mehrzahl der Science-Fiction-Texte oder -Filme unterscheidet, die trotz aller futuristischen Momente einer strikt heterosexuellen Matrix verhaftet bleiben, wird das erotische Begehren der KI Cepheus doch verhältnismäßig konventionell dargestellt. Andere Science-Fiction-Werke sind da insofern queerer, als sie Geschlechtergrenzen radikaler unterlaufen und Heteronormativität grundsätzlich infrage stellen – und auch in sexueller Hinsicht sind sie eigenartiger. Sie beleuchten das dezidiert perverse Begehren zwischen biologisch unveränderten und technisch veränderten Menschen, Klonen, Puppen, Maschinen, Monstern, Aliens, biotechnologischen Chimären oder sonstigen posthumanen Gestalten und stellen die Idee einer ›natürlichen‹ und ›normalen‹ Sexualität nachdrücklich infrage. Statt davon auszugehen, dass Menschen mit einem spezifischen Begehren geboren werden, das dann nicht mehr verändert werden kann, rücken sie die »›Plastizität‹ des menschlichen Begehrens«19 in den Vordergrund. Begehren, so wird hier betont, ist etwas, das sich formen und gestalten – und als das so gestaltete auch entsprechend genießen – lässt. Ob die Leser*innen und Zuschauer*innen die Lektüre solcher Texte und das Betrachten solcher Filme tatsächlich genießen können oder ob sie mit Abwehr oder gar Ekel reagieren, steht dabei auf einem anderen Blatt. Sicher ist jedoch, dass sie einen nicht unberührt lassen. Sie bewirken im Gegenteil eine affektive, körperliche Reaktion, die uns, ob wir wollen oder nicht, zu diesen eigenartigen anderen Körpern in Beziehung setzt.

Von der Hinwendung zum Affekt. Und seiner Kommerzialisierung

Dass der Mensch ein leicht affizierbares Wesen ist, ist seit Jahrhunderten ein Gemeinplatz der Philosophie. Mehrfach geändert hat sich allerdings die Bewertung dieser Affizierbarkeit. Ausgehend von der Philosophie Immanuel Kants galt lange, dass Affekte etwas sind, das der Mensch zu beherrschen habe. In seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798/1800) hielt Kant fest: »Affekten und Leidenschaften unterworfen zu sein, ist wohl immer Krankheit des Gemüts; weil beides die Vernunft ausschließt.«20 Seit einiger Zeit jedoch ist in den Geistes- und Kulturwissenschaften eine interessante Trendwende zu beobachten. Affekte werden nicht mehr als etwas betrachtet, das es zu beherrschen gelte, und auch nicht mehr als etwas, das es als materielles Phänomen eigentlich gar nicht gibt, weil ohnehin alles kulturell konstruiert ist, sondern als etwas, das den Menschen als körperliches Wesen auszeichnet und insofern besonderer Aufmerksamkeit bedarf.

Angestoßen wurde die philosophische Wiederentdeckung der Affekte von Deleuze und Guattari, die in den 1970er-Jahren Baruch de Spinoza als Philosophen der Affekte populär gemacht haben. Der niederländische Philosoph der frühen Neuzeit, der sich im dritten Teil seiner 1677 postum veröffentlichten Ethik ausführlich mit der Bedeutung von Affekten beschäftigt, geht davon aus, dass sich der Mensch, wie jede andere Entität auch, durch das Streben auszeichnet, sich in seinem Sein zu erhalten. Im lateinischen Original wird dieses Streben als conatus in suo esse perseverandi angeführt. Zum Ausdruck kommt das Streben nach Selbsterhaltung in dem Versuch des Individuums, seine Wirkungsmacht, agendi potentia, so stark wie möglich auszuweiten. Unterworfen ist es dabei verschiedenen Affekten, die sich negativ oder positiv auf dieses Vorhaben auswirken können. Spinoza definiert: »Unter Affekt verstehe ich Affektionen des Körpers, von denen die Wirkungsmacht des Körpers vermehrt oder vermindert, gefördert oder gehemmt wird, und zugleich die Ideen dieser Affektionen.«21

Weil Spinoza erklärt, dass jedes Ding über die Fähigkeit verfügt, zu affizieren und affiziert zu werden, stellen Deleuze und Guattari den Affekt als die kontinuierliche Modifikation der Kräfte eines Körpers durch die Interaktion mit anderen Körpern heraus: »Der Affekt ist kein Übergang von einem Erlebniszustand in einen anderen, sondern das Nicht-menschlich-Werden des Menschen«22. Der Akzent liegt hier auf dem Werden als einer umfassenden Bewegung der Veränderung. Ein Affekt ist nicht das, was uns als Individuum für einen Moment lang beherrscht, sondern etwas, das ein bestimmtes, nicht primär menschlich organisiertes Gefüge verändert, dessen Teil wir sind.

Obwohl es innerhalb dieses Gefüges negative Affekte gibt, die die Lebenskraft des Menschen oder anderer Entitäten einschränken, sind alle Affekte doch in das große Ganze des Strebens nach Selbsterhaltung eingebunden. Für Deleuze ist Spinozas Philosophie insofern eine bejahende Lebensphilosophie beziehungsweise eine Philosophie der Lebenskraft, die alles, was zur Grundsubstanz des Lebens gehört, affektiv miteinander verbindet. Deleuze beschreibt Spinozas Ethik deshalb auch als eine »Ethik der Freude«23.

Auch wenn die Rede von einem solchen Netzwerk der Freude zweifelsohne attraktiv klingt, ist sie doch nicht ohne Fallstricke. Zum einen ist sie problematisch, weil sie »eine ungetrübte, ungespaltene Beziehung zwischen dem Ich und der Welt«24 suggeriert, die es so letztlich nicht gibt. Zum anderen sind die Begegnungen zwischen den verschiedenen Entitäten nicht so herrschaftsfrei, wie Deleuze das nahelegt. Judith Butler, die sich kritisch mit Deleuzes Spinoza-Verständnis auseinandergesetzt hat, macht über die Subjektphilosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels darauf aufmerksam, dass aufeinander bezogene Subjekte immer eingewoben sind in das Begehren nach der Anerkennung des anderen. Diese Anerkennung ist wichtig, damit das Subjekt sich selbst als souverän bewusst werden kann. Der Prozess selbst ist aber ein riskantes Unterfangen, da man, statt sich im Spiegel des anderen selbst als frei zu erkennen, den Verlust des Selbst riskiert. Das Begehren verunsichert das Subjekt, es kommt zu einer Dezentrierung. »[M]an versucht sich selbst in dem anderen zu finden und muss erkennen, dass man sich in der Spiegelung im anderen selbst verloren hat«25. Allerdings sieht Butler diese Art der Gefährdung des Selbst nicht als etwas ausschließlich Negatives. Im Gegenteil betont sie – und ist damit Deleuze dann doch wieder nahe –, dass gerade die Verschiebung des Selbst aus seinem sicheren Zentrum das sei, »was die Zukunft offen hält«26.

Von einer solchen Verschiebung des Subjekts aus seinem sicher geglaubten Zentrum gehen auch die Denker*innen des Affekts aus, die sich im Zuge einer Theorie des Posthumanen gegen das Verständnis des Menschen als autonomes Subjekt ausgesprochen haben und eine neue Theorie nomadischer, sich ständig transformierender, dezentrierter und unauflöslich mit anderen verwobener Subjektivität entworfen haben. Eine dieser posthumanistisch argumentierenden und stark von Deleuze beeinflussten Theoretiker*innen ist Rosi Braidotti. Ihr Entwurf einer »nomadischen Subjektivität« basiert auf der Wertschätzung von Prozessen, die sich durch alles ziehen, was Leben ausmacht. Laut Braidotti machen sie aus einem vermeintlich festen Subjekt »transversale und vernetzte Gebilde, bestimmt durch gemeinsame Neigungen. Sie sind intelligente Materie, die durch eine geteilte Affektivität in Bewegung gesetzt wird«27. Affektivität spielt in diesem Zusammenhang eine so große Rolle, da sie als das vitale Moment im Leben gedacht wird, das es dem nomadischen Subjekt ermöglicht, mit anderen Größen frei zu interagieren. Wie Deleuze verweist auch Braidotti auf Spinozas Begriff des »conatus« als kraft- und auch machtvolle Bewegung des Werdens, »voller Freude und dem Genuss hingegeben«28.

Interessant ist Braidottis Ansatz, weil er sich explizit gegen die Vormachtstellung des Menschen in der Welt stellt. Gegen die Selbstzuschreibung des Menschen als Krone der Schöpfung setzt Braidotti ein Verständnis des Menschen als materielle Entität, die anderen Entitäten weder über- noch untergeordnet ist. Mit dieser Ansicht schreibt Braidotti sich in die Bewegung des sogenannten kritischen Posthumanismus ein. Sie definiert ihn als eine »postanthropozentrische Philosophie, eine Dekonstruktion der Grenze zwischen Mensch und Maschine und eine nicht-dualistische Rekonzeptualisierung von Menschen und Tieren«29