Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Contra

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

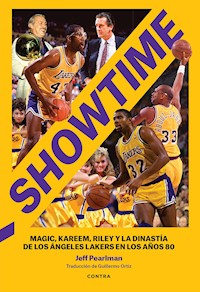

EL ADICTIVO BEST-SELLER EN EL QUE SE HA INSPIRADO LA SERIE DE HBO WINNING TIME Esta historia empieza en 1979, cuando los Lakers draftearon a un jugador de Michigan State llamado Earvin «Magic» Johnson, y continúa en los diez años siguientes, cuando llegaron a nueve finales y ganaron cinco. Pero no fueron solo los éxitos deportivos los que convirtieron a los Lakers de los ochenta en un fenómeno nacional. Fue cómo lo hicieron. Con una combinación de contraataques eléctricos, pases sin mirar y partidazos con finales de infarto, todo bien aderezado con las míticas Laker Girls, los famosos sentados a pie de pista y el club nocturno más caliente de la ciudad dentro del mismo pabellón, el equipo angelino convirtió rutinarios partidos de la NBA en glamurosos eventos al más puro estilo de Hollywood. En Showtime, el prestigioso autor Jeff Pearlman no se deja nada en el tintero para contarnos la historia de un grupo de excepcionales deportistas que unieron fuerza y talento para formar la dinastía más legendaria del mundo del baloncesto: Johnson, el revolucionario base de 2.06 que encandiló a todo el país con su cautivadora sonrisa y su magia con el balón; Kareem Abdul-Jabbar, el imparable pívot cuya carrera a menudo se vio ofuscada por una despiadada hosquedad, y el entrenador, Pat Riley, cuya elegancia vistiendo y peinándose no dejaba de ser un reflejo de su genio basquetbolístico. Aquí tenéis por primera vez la historia completa y sin censura del Showtime, una absorbente epopeya repleta de baloncesto, famoseo y excesos al estilo de los ochenta.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 976

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s

© 2013, Jeff Pearlman

Todos los derechos reservados, incluido el derecho a reproducir la totalidad o fragmentos de este libro en cualquier forma o medio.

Publicado según acuerdo con Avery, un sello de Penguin Publishing Group, una división de Penguin Random House LLC

Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho

Traducción: Guillermo Ortiz

Diseño y maquetación: Emma Camacho

Composición digital: Pablo Barrio

Primera edición: Mayo de 2022

Primera edición digital: Mayo de 2022

© 2022, Contraediciones, S.L.

c/ Elisenda de Pinós, 22

08034 Barcelona

www.editorialcontra.com

© 2022, Guillermo Ortiz, de la traducción

ISBN: 978-84-18282-75-1

© Andrew D. Bernstein / National Basketball Association vía Getty Images, de las fotos de Jerry Buss y de las Laker Girls de la cubierta

© Jerry Coli / Dreamstime.com, de las fotos de Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar y Pat Riley de la cubierta y la contracubierta

© Sports Images / Dreamstime.com, de la foto de Kareem Abdul-Jabbar de la contracubierta

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

Para mis tres diamantes: Catherine, Casey y Emmett.

Y luego se los comió un lagartosaurio.

Fin.

Índice

PRÓLOGOPRIMERA PARTE Cuando el sueño se hace realidadCAPÍTULO UNO El chiflado Jack Kent CookeCAPÍTULO DOS De lenguados y hombres MarlboroCAPÍTULO TRES El entrenador improbableCAPÍTULO CUATRO Enganchado a los problemasCAPÍTULO CINCO El accidenteCAPÍTULO SEIS La caída de WestheadCAPÍTULO SIETE La maldita fotoSEGUNDA PARTE DominaciónCAPÍTULO OCHO El talento de Mr. RileyCAPÍTULO NUEVE Clark KentCAPÍTULO DIEZ Vida de clubCAPÍTULO ONCE A mejor vidaCAPÍTULO DOCE EarlCAPÍTULO TRECE El virgenCAPÍTULO CATORCE Worthy superstarCAPÍTULO QUINCE AtréveteCAPÍTULO DIECISÉIS Cristales rotosCAPÍTULO DIECISIETE MotownCAPÍTULO DIECIOCHO Adiós, CapTERCERA PARTE El final de una dinastíaCAPÍTULO DIECINUEVE DesatadoCAPÍTULO VEINTE BatesCAPÍTULO VEINTIUNO Aire frescoCAPÍTULO VEINTIDÓS ShockEPÍLOGOAGRADECIMIENTOSIMÁGENESNOTASSobre el autorPRÓLOGO

«¿SPENCER HAYWOOD?».

El nombre queda flotando en el aire, suspendido, como atado al hilo de un globo. Sentado frente a mí, Jack McKinney me mira pensativo. Es un agradable día de febrero en Naples, Florida. Estamos en un patio interior, delante de unos vasos de agua con hielo. Los pájaros cantan. El viento silba suavemente de fondo.

Yo soy el periodista y estoy aquí para entrevistar al mejor entrenador desconocido de la NBA. Jack McKinney es el entrevistado y está aquí para contestar a mis preguntas. El problema es que no puede. Bueno, sí puede, pero no del todo. Las respuestas salen de su boca, se detienen, titubean… y el discurso empieza otra vez de cero. Cuando parece que una idea puede tener sentido, da un giro inesperado, como un coche que, para evitar un atasco, acaba en cualquier barrio perdido de la ciudad. A sus setenta y siete años, me insiste, su cabeza está llena de recuerdos maravillosos relacionados con el baloncesto: los ocho años felices que pasó como entrenador jefe en Saint Joseph’s College; cuando trabajó de asistente en los Portland Trail Blazers, campeones de la NBA en 1977; los momentos más íntimos con Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Jamaal Wilkes, Jack Ramsay… «Me acuerdo de un partido en concreto…», empieza a decir e inmediatamente se detiene. Sin más.

—¿Me puede recordar su nombre? —pregunta, mientras retira avergonzado la mirada.

—Jeff —contesto—, Jeff Pearlman.

—Es verdad. Me lo apunté cinco veces antes de que viniera. Esta memoria… discúlpeme, por favor…

Su mujer, Claire, le interrumpe desde la habitación de al lado: «¡Nada de dar pena, Jack! —grita—. Eso no es propio de nosotros».

La reprimenda hace que Jack McKinney se recomponga. Me mira fijamente, se pasa la mano por la barbilla, baja los ojos, los sube de nuevo y pregunta: «¿De qué estábamos hablando?».

—De Spencer Haywood —le digo— Usted le entrenó.

—¿Yo entrené a Spencer Haywood? ¿Está usted seguro?

Sobre la mesa, descansa una carpeta con el nombre de Jack McKinney marcado con rotulador marrón. En ella, he guardado las fotocopias de unos treinta artículos que narran los días de esplendor y decadencia de un hombre que, el verano de 1979, fichó por Los Ángeles Lakers para entrenar al equipo de Abdul-Jabbar —cinco veces MVP de la NBA—, Haywood —cuatro veces All-Star— y el base novato de la universidad de Michigan State, Earvin (Magic) Johnson. Las crónicas cuentan la historia de un jornalero del baloncesto de cuarenta y cuatro años al que por fin le llegaba su gran oportunidad; una persona humilde y decente con el encargo de reflotar una franquicia que necesitaba un impulso, una chispa. En su primera conferencia de prensa, un radiante McKinney explicaba su filosofía a los medios de comunicación de Los Ángeles: «Mi idea es que corramos mucho más de lo que lo venimos haciendo, quiero un correcalles constante —afirmó, de pie tras un estrado en la sala de prensa del Forum—. Mi idea es que todo el mundo se mueva en ataque, no quiero a cuatro tíos mirando a Kareem todo el rato y dejándole a él la patata caliente».

McKinney se encontró de inmediato con el apoyo de sus jugadores. Ignoró a quienes decían que Johnson, un mago de 2,06 metros, debía jugar de ala-pívot y no de base. Habló a menudo con el temperamental Haywood, un ala-pívot que había pasado por numerosos equipos y cuyo descomunal talento chocaba con una peligrosa tendencia al aislamiento y a los cambios de humor repentinos. No le importaba parar un entrenamiento para rectificar y aconsejar a Abdul-Jabbar cuando «nadie, y eso quiere decir nadie, se atrevía a hablarle así a Kareem», según Michael Cooper, escolta de los Lakers. En resumen, McKinney era el técnico adecuado para el equipo adecuando en un momento inmejorable. «Inventó el Showtime —afirma Norm Nixon, escolta All-Star en su etapa en Los Ángeles—. No deberíamos olvidar eso. Puedes hablar todo lo que quieras de mí, de Kareem, de Earvin, de Pat Riley… pero quien inventó el Showtime fue Jack McKinney».

Solo que, sentados aquí, en este patio, bebiendo agua con hielo a sorbos para intentar normalizar la situación, el hombre que inventó el Showtime apenas recuerda nada de aquello. Los Lakers empezaron la temporada 9-4, lo que llevó a Bruce Newman, de Sports Illustrated, a escribir un elogioso artículo titulado: TODOS AL SERVICIO DE L.A. Aunque en el terreno personal McKinney no era el hombre más glamuroso del mundo, a los aficionados les encantaba cómo hacía jugar al equipo. El entrenador anterior, Jerry West, legendario escolta de los Lakers de los sesenta y setenta, se había pasado tres años abusando de una táctica de lo más predecible: buscar a Kareem, esperar a Kareem, pasársela a Kareem, ver cómo Kareem lanzaba y confiar en que la bola entrase. «No era un prodigio de originalidad —apunta Nixon—, más bien todo lo contrario».

Y, de repente, aquí estaban los nuevos Lakers, brillando como luces de neón a lo largo de Sunset Strip y llenando el pabellón de exclamaciones de asombro. Johnson y Nixon formaban el dúo de bases más veloz de la NBA. Wilkes, el elegante alero, se deslizaba con clase hacia el aro. Haywood parecía rejuvenecido y Abdul-Jabbar, el estoicismo personificado, sonreía y disfrutaba como nunca en su carrera. El Forum, ese cementerio de ilusiones, volvía a vibrar como en los viejos tiempos. «El adjetivo es divertido —afirma Haywood—. Éramos un equipo divertido».

En aquellos días en los que la NBA no podía permitirse excesos, los equipos solo tenían un entrenador jefe y un ayudante: el de McKinney era Paul Westhead, otro chico joven llegado de Philadephia que había jugado para su jefe en Saint Joseph’s antes de entrenar a La Salle durante nueve años. Al igual que a McKinney, a Westhead le encantaba el juego rápido, las sesudas discusiones sobre táctica y estrategia y, cuando el tiempo lo permitía, un buen partido de tenis.

La mañana del 8 de noviembre de 1979, el teléfono sonó en la casa de McKinney en Palos Verdes. Era el primer día libre para los Lakers después de un intenso inicio de temporada y Westhead estaba como loco por jugar en una pista de tierra batida que quedaba junto a su casa. La llamada despertó a McKinney.

—¿Te apetece jugar un rato al tenis? —preguntó Westhead.

—Claro —acertó a decir McKinney.

—He reservado la pista dos horas —insistió Westhead—. Podemos jugar tú y yo a las diez y luego unos dobles a las once con las chicas.

—¿Qué hora es? —preguntó McKinney.

—Las nueve y media.

—De acuerdo —concedió McKinney—. Dame tiempo para tomarme un café. Puedo estar ahí en media hora.

McKinney salió de la cama, se dio una ducha y apuró su café matutino. Cuando entró en el garaje, vio que Claire se había llevado el coche familiar a una reunión en la iglesia junto a, casualidades de la vida, Cassie Westhead, su mejor amiga y la mujer de Paul. Apoyada en la pared, descansaba una bicicleta Schwinn Le Tour II roja y blanca que le habían comprado a su hijo John dos años atrás en una tienda de Lake Oswego, en Oregón. Desde que el chico se había sacado el carné de conducir, apenas la tocaba.

Hacía mucho que Jack McKinney no se montaba en una bici, pero eso es algo que no se olvida nunca.

«Por supuesto que no —me dice él mismo—. No se olvida nunca…».

***

«Spencer Haywood».

El nombre vuelve a salir de su boca, solo que esta vez con mayor firmeza.

—Lo entrené en Milwaukee, ¿verdad?

—No —le corrijo—, en los Lakers.

McKinney se me queda mirando, al principio confuso y luego desanimado. Sabe que estoy aquí para intentar entender mejor la historia de los Lakers del Showtime, una historia que, de no ser por un día libre y un partido de tenis, un garaje vacío y una bicicleta inestable, le tendría a él como protagonista, no como un nombre al margen al final de los títulos de crédito. Eso es lo que atormenta a todos los que conocen y aman a este hombre. No el paseo en bici en sí, sino todo lo que podría haber sucedido si ese paseo en bici jamás hubiera ocurrido. Si esa mañana del 8 de noviembre de 1979, Jack McKinney hubiera decidido no coger el teléfono o se hubiera quedado durmiendo o hubiera hecho a pie los dos kilómetros que lo separaban de la pista de tenis… ¿Se hablaría ahora de Paul Westhead como de uno de los padrinos del baloncesto ofensivo, el afamado gurú que entrenó a Hank Gathers y a Bo Kimble cuando Loyola Marymount anotó 164 puntos en un partido universitario? ¿Tendría ahora Pat Riley cinco anillos de la NBA, además de ser un multimillonario especializado en charlas motivacionales? ¿Habrían mandado los Lakers a Nixon a los Clippers a cambio de un crío llamado Byron Scott? ¿Habrían elegido a Dominique Wilkins en vez de a James Worthy en el draft? ¿Se habrían quedado con Abdul-Jabbar una temporada más? ¿Habría tenido Johnson una carrera aún más brillante? ¿Habrían ganado los Lakers cinco títulos de la NBA, como hicieron a lo largo de los ochenta, o habrían sido seis? ¿Por qué no siete?

¿Estaría ahora Jack McKinney considerado por todo el mundo como uno de los grandes entrenadores de la historia de la NBA?

«No me cabe la menor duda —afirma Nixon—. Ni la menor duda».

Y el caso es que aquí estamos los dos, aún sentados, charlando y bebiendo agua. McKinney echa un vistazo a los distintos artículos de la carpeta, buscando recuerdos perdidos, algo que encienda una luz en su memoria. Después de los Lakers, volvería a entrenar, esta vez a los Indiana Pacers, por recomendación de Jerry Buss, propietario de los Lakers, carcomido por la culpa. A pesar de ser nombrado Entrenador del Año en la temporada 1980/81, no volvió a ser el mismo. En un momento dado, los jugadores de los Pacers se vieron obligados a algo insólito: escribir sus nombres con rotulador negro en los pantalones de entrenamiento para que su entrenador no los confundiera. Años más tarde, durante su última etapa en los banquillos, jugadores de los Kansas City Kings contaron a la prensa que, en un tiempo muerto, McKinney se había referido a una jugada como «esa que hicimos contra Saint John’s», el equipo universitario de Nueva York contra el que había entrenado cuando estaba en Saint Joseph’s, diez años atrás.

Al final, McKinney tuvo que abandonar la NBA por completo y dedicó el resto de su carrera a vender productos deportivos. De vez en cuando, intentaba ver algún partido, pero el dolor por lo que podría (y debería) haber sido acababa con cualquier placer que le pudiera deparar el Lakers-Celtics de turno. McKinney no es un hombre resentido, pero no deja de ser humano. «La vida no siempre es justa —asegura—. No tengo quejas de cómo me ha ido. Me siento querido. Pero, ya digo, no siempre es justa…».

En toda su casa solo hay un objeto que invite a pensar que, en su día, ese hombre llegó a entrenar a los Lakers: una garrafa de cristal para servir vino con el nombre de la franquicia grabado en un lado. De vez en cuando, Riley, presidente de los Miami Heat, lo invita a algún partido de su equipo. «Riley siempre dice que, de no ser por mí, él no habría llegado a nada —afirma McKinney—. Que, sin mí, …».

Silencio. Un largo, doloroso e incómodo silencio. Le quiero preguntar más a McKinney acerca de la dinastía de los Lakers, saber más de Westhead y de Riley, de Magic y de Kareem. Me gustaría saber si en algún momento se ha sentido abandonado, como si le hubieran negado en la puerta la entrada a una fiesta descomunal.

Le quiero preguntar tantas cosas que, cuando acaba nuestra entrevista, me limito a darle la mano y agradecerle su tiempo.

Jack McKinney es el máximo responsable del nacimiento del Showtime y de una era del baloncesto profesional.

Ojalá pudiera recordarlo.

PRIMERA PARTECuando el sueño se hace realidad

CAPÍTULO UNOEl chiflado Jack Kent Cooke

EN CADA BRONCA A CLAIRE ROTHMAN, Jack Kent Cooke seguía los mismos pasos:

En primer lugar, se aseguraba de que siempre hubiera otro hombre en la sala. Podía ser un alto ejecutivo de otra franquicia de la NBA. Podía ser Jimmy, el fontanero del Forum. Qué demonios, incluso podía ser alguno de sus colegas de la infancia que estuviera de visita desde Toronto para ver el pabellón de Los Ángeles Lakers.

A continuación, elevando al máximo el tono de voz, Cooke exigía que Rothman, la vicepresidenta de contrataciones del Forum, viniera a verlo de inmediato. «Sra. Rothman —bufaba, rabioso—, ¡la quiero en mi despacho ahora mismo!».

Por último, en cuanto Rothman entraba por la puerta, empezaban los gritos. Era una situación desagradable, y en el noventa y nueve por ciento de los casos, innecesaria. Se habían quedado sin grapas. El filete del Forum Club no estaba suficientemente hecho. ¿Dónde están las nuevas bombillas? Rothman había demostrado ser una visionaria en la gestión económica de un pabellón deportivo. Aun así, para el propietario de los Lakers no era más que una fulana con falda, un objeto de burla que Cooke, el Napoleón de Hollywood con sus 1,75 metros y sus setenta y tres kilos, utilizaba para afirmar su masculinidad.

«Y, ahora, antes de que se marche —solía gritar Cooke, asintiendo en dirección a los otros hombres—, repita conmigo: “No. Volveré. A. Cometer. Este. Error”».

Vez tras vez, Rothman repetía esas palabras y a continuación se marchaba corriendo, humillada.

«Voy a ser sincera: Jack Kent Cooke era un auténtico psicópata —afirma Rothman—. Sufrió un infarto y, al parecer, se quedó un tiempo sin oxígeno en el cerebro. Creo que eso le afectó, porque no estaba bien de la cabeza».

Este era, a principios de 1979, el hombre que dirigía una de las franquicias estrella de la NBA.

Este tipo era el propietario de Los Ángeles Lakers.

Poca gente sabía que Cooke estaba chiflado. Aunque en privado se comportara como un energúmeno, dentro del mundo empresarial —donde se tenía a los Lakers como un modelo de éxito—, todos consideraban a Jack Kent Cooke un genio de las finanzas.

Nacido en Hamilton, Ontario, el 25 de octubre de 1912, Cooke pasó de vivir en un hogar muy humilde (su padre, Ralph, era un modesto vendedor de marcos para fotografías; su madre, Nancy, ama de casa) a ganar una pequeña fortuna comprando emisoras de radio y revistas con problemas económicos para venderlas después por mucho más dinero. Ganó su primer millón a los treinta y dos años y utilizó doscientos mil de esos dólares para comprar el 80% de los Toronto Maple Leafs, un equipo de béisbol de la International League. Cooke tenía un gran olfato comercial. En determinadas noches, los Maple Leafs repartían orquídeas y billetes de un dólar entre la afición. Otras veces, ofrecía abonos para tres partidos al precio de uno o permitía que las embarazadas no pagaran entrada si las acompañaba su marido.

Los viernes 13, todo el que apareciera con un gato negro podía entrar gratis. El equipo contrató a alguien para sentarse en lo alto del mástil de la bandera1, y llegó a invitar al Maple Leaf Stadium a Fidel Castro para que hiciera el lanzamiento inicial.

En 1960, vendió la mayoría de sus negocios en Canadá, se plantó en Beverly Hills y puso sus miras en el deporte estadounidense. Pagó trescientos cincuenta mil dólares por el 25% de los Washington Redskins, de la NFL, y, en 1964, apuntaló su fortuna con la creación de American CableVision, una empresa especializada en mejorar la recepción de imágenes por televisión en zonas sin apenas señal.

Por último, al acabar la temporada 1964-65, compró los Lakers.

En aquel momento, el propietario de la franquicia angelina era Bob Short, un magnate de los transportes y exabogado del Estado que, en 1960, había trasladado a los Lakers desde Mineápolis, su sede original.

Short no tenía mucho interés en vender el equipo. Los Lakers habían terminado la temporada con un beneficio de medio millón de dólares, una cifra brutal para una liga que aún luchaba por encontrar su sitio. Por eso, cuando Cooke —que no había oído hablar de los Lakers en su vida— pidió precio por la franquicia, Short le respondió con una cifra disparatada: 5.175.000 dólares.

«Le pedí que me enseñara un balance de pérdidas y ganancias y le dije que me lo pensaría —afirmó Cooke—. Lo que me mandó Short me resultó incomprensible, no conseguí enterarme de nada». Cooke no tenía ni idea de baloncesto, pero era un genio de los negocios. Aunque siempre se negó a admitirlo, lo que lo motivaba a la hora de comprar los Lakers era crear en el futuro una franquicia de la NHL en California. «Esa fue la única razón por la que se metió en los Lakers —dice Alan Rothenberg, parte por entonces del departamento jurídico de la franquicia—. A Jack Kent Cooke lo que le gustaba era el hockey».

En 1966, los Lakers jugaban en el Los Ángeles Sports Arena, un recinto que llevaba siete años abierto y que quedaba a tiro de piedra del campus de la Universidad del Sur de California. Solo había otro equipo profesional que utilizara regularmente el pabellón, y eran los Blades, de las ligas menores de hockey. Cuando la NHL anunció su plan para ampliar la liga hacia el oeste, Cooke se reunió con la Comisión Coliseo, que controlaba todo lo referente al deporte en la ciudad, y les prometió construir un nuevo estadio con su propio dinero.

Nadie creyó a Cooke. ¿Otro pabellón en L.A.? Sí, claro, y, ya puestos, ¿por qué no construimos también otro Dodger Stadium? «Si repasas los periódicos de la época, todo el mundo pensaba que iba de farol —dice Rothenberg—. La comisión aceptó con condiciones y le concedió un equipo, convencidos de que jamás conseguiría construir el pabellón».

Pero lo consiguió. El Forum, que costó dieciséis millones de dólares, era, según un irónico artículo de Bill Brubaker en el Washington Post, «un modesto recinto con columnas de diecisiete metros y asientos de lujo para diecisiete mil personas». Aunque técnicamente estaba a veinticinco kilómetros, en el depauperado suburbio de Inglewood, el Forum quería representar todo el glamur y el brillo de Hollywood. Cooke dijo de él: «Es lo mejor que se ha construido desde el Coliseo Romano», y añadió: «Quizá en doscientos años, o incluso dos mil, la gente aún hable del Forum como de uno de los grandes edificios del siglo xx».

En 1967, los Kings de Los Ángeles —también propiedad de Jack Kent Cooke— debutaron en la NHL, compartiendo el Forum con los Lakers. En poco tiempo, Cooke se convirtió en una de las figuras más relevantes del mundo del baloncesto: fichó al pívot Wilt Chamberlain en 1968, ganó un título de la NBA en 1972 y cerró con Milwaukee en 1975 el traspaso de Kareem Abdul-Jabbar, otro pívot dominante que pasaba por el mejor momento de su carrera. En los catorce años que Cooke fue propietario de los Lakers, el equipo ganó 673 partidos y perdió 472, jugó seis finales de la NBA y solo acabó tres temporadas con un registro negativo. «Mr. Cooke era un genio en muchos sentidos —afirma Joan McLaughlin, directora de recursos humanos de los Lakers durante más de treinta años—. Era un tipo rápido tomando decisiones y muy inteligente a la hora de dirigir sus negocios».

Y aun así…

«También podía ser un perfecto hijo de puta».

El 8 de marzo de 1973, Cooke sufrió una grave trombosis coronaria, estuvo de baja dos meses y cuando regresó al trabajo pareció imponerse la responsabilidad de acabar con la autoestima de todos sus empleados. Llamaba por teléfono a sus trabajadores solo para ver si contestaban antes del tercer tono. De lo contrario, los despedía. Reprendía después de cada derrota a Bill Sharman, el general manager del equipo, y bajaba al banquillo de los Kings para abroncar a entrenadores y jugadores por igual. Le prometió a Rothman una generosa bonificación si conseguía contratar para el Forum más de ciento ochenta y cinco eventos por año. Cuando logró el objetivo, Rothman le pidió el dinero y Cooke la echó de su despacho de malos modos. Si se cruzaba con una empleada, le pedía que se girara para poder verla bien y criticar a continuación su ropa y su aspecto. «Le gustaba montar el número delante de todos —dice McLaughlin—. Creía que así nos impresionaba». Según un exjugador de los Kings, Cooke le pidió una vez a un empleado que se quitara la chaqueta… y luego cubrió con ella a Coco, su querido perro. En 1976, aunque su fortuna personal se estimaba en cien millones de dólares, Cooke solo pagaba ocho mil cuatrocientos al año al responsable de mantenimiento de su casa. Chick Hearn, el legendario comentarista de los Lakers, solía contar la historia de cómo le sugirió a Cooke que el nuevo edificio —llamado «Forum», sin más— pasara a llamarse «El Fabuloso Forum». Cooke quedó encantado con la propuesta. Tan encantado que le dijo a Hearn: «Esta semana te has ganado una prima». La prima consistió en una fotografía de bolsillo del propio Jack Kent Cooke. Según Rod Hundley, exjugador y comentarista de los Lakers, «era el mayor gilipollas sobre la faz de la tierra».

A pesar de no ser una persona precisamente popular, se podría decir que, en estos años entre mediados y finales de los setenta, Cooke era el hombre más poderoso del mundo del deporte. El mismo mundo que, en el fondo, ansiaba abandonar.

El 28 de octubre de 1977, el City News Service publicó un artículo que conmocionó incluso a los aficionados más optimistas de los Lakers:

El empresario deportivo Jack Kent Cooke puede verse obligado a vender parte de sus acciones en tres equipos profesionales para afrontar el acuerdo de divorcio con su mujer, según se ha sabido hoy.

Jeannie Cooke pide la mitad de una fortuna estimada en cien millones de dólares y que incluye la propiedad de Los Ángeles Kings, los Lakers y los Washington Redskins, afirmó su abogado Douglas Bagby.

(…) Los abogados de la Sra. Cooke estiman que las propiedades de Cooke, de sesenta y cuatro años, entre las que hay que contar también el Forum y dos millones de acciones de Teleprompter, tienen un valor aproximado de cien millones de dólares.

Cooke no tardó mucho en abandonar su lujosa propiedad en Bel Air e instalarse en Las Vegas. Aunque, en público, lo achacó a la necesidad de asumir nuevos retos en una ciudad fascinante, lo que en realidad buscaba Cooke en la tierra de los dados locos era un refugio fiscal. Gracias a las leyes del estado de Nevada, Jeannie Cooke no podía tocar ni un céntimo de la fortuna de su marido mientras este residiera allí. Si la que pronto sería legalmente su exmujer quería el dinero, tendría que perseguirle hasta Nevada para conseguirlo. El resultado fue un divorcio que, durante un período de dos años y medio, requirió de cuarenta y un abogados y doce mil páginas de documentos. «No era de los que se rendían —afirma Rothenberg—. Sabía que en Las Vegas estaría más protegido… aunque, si te soy sincera, tengo la impresión de que también quería cambiar de vida y dejar atrás Los Ángeles de una vez».

En medio de toda esta locura, Cooke hizo saber que, si alguien estaba interesado en comprar los Lakers, los Kings y el Forum (a la venta en un mismo paquete), él estaba más que dispuesto a escuchar ofertas.

***

«¿Por qué jugáis en esa pocilga?».

La pregunta de Claire Rothman le sentó a Jerry Buss como una patada en la entrepierna. ¡Esa pocilga! El Los Ángeles Memorial Sports Arena no era ninguna pocilga… De acuerdo, los asientos estaban algo sucios, la iluminación era terrible y el barrio daba miedo, pero ¿tanto como una pocilga?

Buss, de cuarenta y un años y propietario de Los Ángeles Strings en el recién creado World Team Tennis, nunca le había dado demasiadas vueltas al asunto. Cuando compró los Strings en 1974, no tenía experiencia alguna en el deporte profesional y eligió el Sports Arena porque era lo único disponible.

Poco después, en el invierno de 1975, llegó la llamada de Rothman. «No fue algo planeado, me puse en contacto con él solo porque era el propietario de los Strings y nosotros teníamos fechas libres en el Forum —afirma Rothman—. Recuerdo que le dije que su equipo debería jugar en el Forum y su respuesta fue “No me lo puedo permitir”».

«Muy bien —contestó Rothman—, entonces te haré una oferta que no podrás rechazar».

Ese mismo día, Buss acudió al Forum, se reunió con Rothman y acabó comprando uno de los palcos del pabellón por doce mil quinientos dólares. Antes de marcharse, Rothman le presentó a Jack Kent Cooke. Los dos hombres comieron en la Sala de Trofeos del Forum y, aunque solo tenían dos cosas en común (el amor por el deporte y una enorme cantidad de dinero), conectaron de inmediato. A Buss le gustaba la franqueza de Cooke y su facilidad para convertir en oro todo lo que tocaba. A su vez, Cooke se sentía identificado con la peripecia vital de Buss y cómo se había hecho a sí mismo de la nada. Los dos eran ricos y venían de fuera de Los Ángeles (Cooke, de Toronto; Buss, de Kemmerer, Wyoming). Desde la pobreza, habían logrado hacerse un nombre. Buss, licenciado por la Universidad de Wyoming y con un doctorado y un máster en química por la Universidad del Sur de California, era un magnate de la industria inmobiliaria. Había empezado en 1959 con un edificio de catorce apartamentos en el oeste de Los Ángeles y, veinte años más tarde, contaba con más de setecientas propiedades, desde hoteles y edificios de viviendas a extensos terrenos aún sin construir. Cooke coincidía en su forma de ver el mundo y Buss no tardó mucho en decidir que los Strings jugarían en el Forum. «Eso ayudó mucho», reconoce Rothman.

Los dos empezaron a hablar con cierta frecuencia: Buss escuchaba mientras Cooke presumía de tal éxito o de tal victoria. Era un presuntuoso insufrible, admitía Buss a sus amigos, pero tenía motivos para serlo. Formaban una curiosa pareja. Buss llevaba vaqueros («Unos Levi’s tan desgastados que daba asco verlos», según un artículo de William Oscar Johnson en Sports Illustrated) y una camisa californiana siempre arrugada, con los botones de arriba desabrochados. En una ocasión, rechazó el papel de Hombre Marlboro para un anuncio de la marca de cigarrillos. No era ningún bocazas y, a diferencia de Cooke, le gustaba relacionarse con sus empleados. En plena negociación con Jimmy Connors para que jugara con los Strings, Buss se enteró de que el famoso tenista iba por ahí presumiendo de su nuevo Porsche negro. Cuando se volvieron a ver, Buss apareció con un Maserati recién salido del concesionario. Saltó del coche y se acercó a Connors agitando el llavero. «¿Lo quieres? —le preguntó—. Pues solo tienes que firmar el contrato». (Connors, abrumado, acabó rechazando la oferta).

En los primeros meses de 1978, Cooke tomó una decisión: vender sus activos en Los Ángeles (bajo el nombre oficial de California Sports, Inc.) y centrarse en los Washington Redskins. Aunque recibió ofertas de siete empresas distintas, Buss siempre tuvo preferencia. Cooke sabía perfectamente lo mucho que le interesaba el deporte. En 1970, Buss se planteó comprar Los Ángeles Stars, de la ABA. Algo más tarde, intentó quedarse con un porcentaje de los San Diego Conquistadores, también de la ABA, a cambio de la mitad de uno de sus resorts, el Ocotillo Lodge. Recientemente, se había insinuado a los Oakland Athletics y a los Chicago White Sox, todo para marcharse una vez más con las manos vacías.

Aunque eran buenos amigos, las negociaciones no iban a ser fáciles. Cooke se desmarcó con unas exigencias disparatadas: «Insistió en que Jerry le comprara una casa en Las Vegas a la chica con la que estaba liado, además de otras excentricidades por el estilo», afirma Charline Kenney, asistente de Buss. La revista Sports Illustrated resumió así la que todavía es la operación más compleja de la historia del deporte americano:

Buss y sus socios pagarán cuarenta y tres millones y medio de dólares por el Forum y el Rancho Raljon, cerca de Bakersfield. Aparte, Buss pagará veinticuatro millones por los Lakers y los Kings y será el único propietario de ambos equipos. Él y sus socios asumirán una hipoteca sobre el Forum de unos diez millones. Cooke puede quedarse con los treinta y siete millones y medio restantes en efectivo u optar por veinte millones en efectivo y treinta y siete millones y medio en propiedades, a elegir entre las que le ofrezca Mariani-Buss Associates, la empresa de Buss. Cooke tiene más de un mes para decidir qué forma de pago le conviene, aunque, en palabras de Buss, «supongo que elegirá la mejor opción desde el punto de vista fiscal y se quedará con las propiedades inmobiliarias. Si solo cogiera el dinero, tendría que pagar unos nueve millones o más en impuestos».

Lo que no mencionaba el artículo era que una de estas propiedades inmobiliarias era el Edificio Chrysler, la leyenda de setenta y siete plantas en pleno centro de Nueva York, que pasó así a manos de Cooke. «Todo era desproporcionado—afirma Rothenberg—. Se estaban intercambiando los bienes más deslumbrantes como si fueran fichas de casino. Participar en aquello fue algo increíble».

La compra se anunció formalmente el 27 de mayo de 1979, con este sobrio titular en la portada del New York Times: VENDIDOS UN PABELLÓN Y DOS EQUIPOS DE LOS ÁNGELES.

«Fue algo genial —afirma Jeanie Buss, la hija de Jerry—. A los dieciocho años, que papá fuera el dueño de los Lakers molaba, pero que también lo fuera del Forum era la leche: podía ir a ver a Rod Stewart y sentarme en primera fila».

Dos horas después de darse el apretón de manos definitivo, Buss compró una botella de Jack Daniel’s, entró en el Forum, encendió la luz del marcador, se sentó en el parqué y se dispuso a emborracharse. «¡Todo esto es mío! —gritó, tirado en mitad de la cancha—. ¡Todo esto es mío, coño!».

Y, sin embargo, aún quedaba trabajo por hacer.

Jack Kent Cooke no era de los que desaparecían de la noche a la mañana.

CAPÍTULO DOSDe lenguados y hombres Marlboro

EARVIN JOHNSON QUERÍA UNA HAMBURGUESA.

Como a todo chico de diecinueve años, le encantaban las hamburguesas, la pizza, las patatas fritas y cualquier otro alimento llamado a bloquear sus arterias. El problema era que, junto a él, en la mesa, estaba Jack Kent Cooke, la última persona a la que uno se imaginaría pidiendo una hamburguesa.

Johnson tenía hambre.

Se moría de hambre.

Era una cálida tarde de mayo en Los Ángeles y el jugador más espectacular del baloncesto universitario desde los tiempos de Pete Maravich, el base de Louisiana State que había maravillado al mundo diez años atrás, estaba de visita para decidir qué era mejor: volver a la Universidad de Michigan State y empezar su tercer año o incorporarse ya a una liga profesional azotada por las bajas audiencias, el pasotismo de los jugadores y una base de aficionados cada vez más reducida. En East Lansing, Michigan, Johnson —un chico del barrio, salido del Everett High School— era el rey. Le habían puesto el mote de «Magic» cuando tenía quince años, en su primera temporada con el equipo del instituto y, ahora, después de liderar a los Spartans a su primer título de la NCAA, no podía ni caminar tranquilo por la calle sin que lo pararan. «No había nada en Earvin que admitiera reproche —afirma George Fox, su entrenador en el instituto—. Era incapaz de hacer algo mal».

Con todo, ahí estaban los cantos de sirena de la NBA y, en concreto, los cantos de sirena de la voluminosa cartera de Jack Kent Cooke. El 19 de abril de 1979, los Lakers y los Chicago Bulls habían tenido que determinar, lanzando una moneda al aire, quién sería el primero en elegir en el draft de ese año. Después de una temporada con cuarenta y siete victorias y treinta y cinco derrotas, los Lakers estaban ahí gracias a que, tres años atrás, los New Orleans Jazz habían firmado con ellos una de las peores operaciones de la historia de la liga. Los Jazz ficharon como agente libre a Gail Goodrich, un jugador de treinta y tres años que en su momento había sido una estrella pero que apuraba sus últimos días como profesional. En aquel momento, el reglamento de la liga indicaba que tenían que compensar a los Lakers con jugadores, elecciones del draft o dinero. Después de mucho discutir, el general manager de los Jazz, Barry Mendelson, aceptó ceder las elecciones de primera ronda de 1977 y 1979, así como la de segunda ronda de 1980.

«Gail era un gran jugador —afirma Bill Bertka, vicepresidente de operaciones de los Jazz—, pero ya estaba mayor y nada más llegar se rompió el tendón de Aquiles. Eso nos hizo quedar como tontos. Más aún cuando casi perdemos todos los malditos partidos de la 1978/79». (Los Jazz fueron el peor equipo de la liga ese año, con un balance de 26-56).

El encargado de lanzar la moneda fue Larry O’Brien, comisionado de la NBA, en la sede central de la liga en Nueva York. Tanto Bulls como Lakers eran conscientes de que no se estaban jugando una simple elección en el draft sino buena parte del futuro de sus franquicias. Desde sus respectivas oficinas, los ejecutivos de ambos equipos seguían cada detalle pegados al teléfono.

—Chicago, ¿queréis elegir primero? —preguntó O’Brien

—Nos encantaría —contestó Rod Thorn, general manager de los Bulls, desde la decimotercera planta de un edificio de la Avenida Michigan.

—¿Estáis de acuerdo, Los Ángeles? —preguntó O’Brien

—De acuerdo —afirmó Chick Hearn, el comentarista del Forum, que también hacía las veces de ayudante del general manager.

—Elegimos cara —dijo Thorn.

Se hizo el silencio.

—Muy bien, caballeros, allá vamos —tronó la voz profunda de O’Brien—. La moneda ya está en el aire…

Silencio.

Más silencio.

Un silencio eterno…

—Ha salido cruz —anunció O’Brien.

Hearn no pudo reprimir un grito de alegría.

«Estaba jugando al baloncesto en Venice Beach —explica Pat O’Brien, en aquel momento reportero de la KNXT-TV de Los Ángeles—. Había un transistor sonando por ahí y oímos la noticia. La gente empezó a gritar: “¡Toma ya! ¡Magic es nuestro! ¡Magic es nuestro!”».

Johnson recibió la noticia con entusiasmo. Chicago era el último lugar al que quería ir, con sus terribles inviernos (nunca le gustó la nieve) y su aún más terrible equipo de baloncesto. Los Bulls jugaban en el cochambroso Chicago Stadium y su plantilla estaba liderada por medianías como Andre Wakefield o Wilbur Holland. Los Ángeles, en cambio, era un sueño hecho realidad. Johnson ya se imaginaba a sí mismo en ese paraíso de palmeras, buen tiempo y mujeres despampanantes en bikinis diminutos. Si la moneda hubiera caído del otro lado, Johnson habría seguido un año más en Michigan State.

Pocas semanas más tarde, el chico que quería una hamburguesa miraba desconcertado lo que le habían colocado en el plato. Johnson había viajado a Los Ángeles para tantear a Cooke y ver qué podía esperar de los Lakers. Aún quedaban dos meses para el draft y ambas partes querían asegurarse de que hacían buena pareja. Junto a Cooke y a Johnson, estaban Hearn y Earvin Johnson Sr., así como George Andrews y Charles Tucker, dos de los agentes del jugador. «Caballeros —dijo Cooke con voz grave—, yo mismo me encargaré de pedir por ustedes. ¡Vamos a tomar el mejor pescado de la ciudad!».

Minutos más tarde, llegaron los platos. Lo primero que le llamó la atención a Johnson fue el horrible olor. Miró a la mesa y vio algo blando y crujiente. Cooke se dio cuenta de inmediato del problema:

«¡Son lenguados de arena! —exclamó—. ¡Lenguados de arena!».

Johnson miró a su padre, se inclinó hacia él y susurró: «No sé lo que es un lenguado de arena».

Cooke empezó a incomodarse. «Jovencito, ¿sabe cuánto cuesta un lenguado de arena?». Johnson negó con la cabeza.

«Bueno, dejémoslo en que no son precisamente baratos —afirmó Cooke—. Se trata de un pescado de altísima calidad. Ahora, a comer».

Johnson clavó el tenedor en aquel triste lenguado. Le dio algunas vueltas, primero a la izquierda, luego a la derecha. «No sé ni cómo comerme esto», terminó diciendo. Cooke, que, solo con verlo, sabía cuándo estaba ante un lenguado de calidad, respondió furioso: «¿A qué viene eso? ¿Tienes idea de lo que cuesta este pescado?».

«Si no le importa, Mr. Cooke, creo que prefiero una hamburguesa con patatas —contestó Johnson con voz suave—. ¿Le parece bien?». No era el mejor de los comienzos: Cooke era un hombre formal con gustos formales. Si a él le apetecían lenguados de arena, maldita sea, todo el mundo tenía que comer esos dichosos lenguados de arena. Viendo la situación, Hearn —uno de los pocos que contaban con el respeto del propietario— intentó mediar. «Este chico solo tiene diecinueve años —matizó—. Todo lo que conoce en el mundo son las hamburguesas y las pizzas». Cooke, resignado, se limitó a suspirar y, a continuación, gritó a los cocineros: «¿Nos podéis hacer una hamburguesa?».

Nadie contestó.

«¡Una hamburguesa! —insistió—. ¡Hacedle una hamburguesa a este chico!».

En pocos minutos, Earvin Johnson ya tenía su hamburguesa en las manos, mientras sonreía como un niño de ocho años ante su primer Happy Meal. «¿Sabes una cosa? —le diría tiempo después Jerry West a Johnson—. Nadie le había hecho nunca algo así a Jack Kent Cooke».

Hearn supo desde el primer momento, mientras miraba a ese joven lleno de vida masticar la carne, que había algo especial en Johnson. La impresión que causaba en vídeo, al verlo dejar atrás a sus defensores, regodearse en los pases sin mirar o moverse con agilidad en el bote a la izquierda o a la derecha, no era nada en comparación con lo que transmitía en persona. Johnson, con sus 2.06 metros y 97 kilos de peso, era grande como una montaña; el base más alto y más fuerte que nadie hubiera visto hasta entonces. Con todo, lo que desarmaba a la gente era su carisma, una cualidad que llamaba la atención en alguien tan joven. En aquellos días, la imagen de los Lakers era Kareem Abdul-Jabbar, un alma solitaria y a menudo malhumorada, más proclive a las cavilaciones que a las sonrisas. Al pívot se le conocía tanto por su gancho imposible de bloquear2 como por su facilidad para apartar de malas maneras a cualquiera que le pidiera un autógrafo, sin importar su edad, credo o clase social. En cambio, Johnson era como un rayo de sol por la ventana. Miraba a la gente a los ojos, chocaba las manos, hablaba de baloncesto como si estuviera describiendo a la mujer más hermosa… Ah, y la sonrisa: esa sonrisa cegadora que lo iluminaba todo. «Era como un imán —asegura Claire Rothman—. Todo el mundo quería estar a su lado. Todo el mundo quería verlo sonreír. Todo el mundo quería comer con él. Earvin Johnson tenía el apodo perfecto. Tenía… magia».

Sin embargo, a Cooke no era fácil engatusarlo. Aunque ya tenía un principio de acuerdo con Buss para la venta del club, Cooke insistió —sin que el futuro propietario pusiera muchas pegas— en ser él quien tuviera la última palabra respecto a la primera elección del draft de aquel año.

Mientras Johnson seguía devorando su hamburguesa con pasión, Cooke le preguntó cuánto quería cobrar. Consciente de que Abdul-Jabbar, posiblemente el mejor jugador de la NBA, estaba ganando seiscientos cincuenta mil dólares al año, Johnson contestó, lleno de confianza: «Unos seiscientos mil dólares. Eso sería lo ideal. Además de una beca de estudios para poder acabar la carrera en Michigan State».

A Cooke no le hizo ninguna gracia la propuesta. «Vamos a dejar una cosa clara desde el principio —afirmó—. No voy a pagarte los estudios. Ya me pagué los míos y, si yo pude, desde luego tú también podrás. Lo que podemos ofrecerte ahora mismo son cuatrocientos mil dólares. No es lo que quieres, pero sigue siendo un buen montón de dinero. Déjame recordarte que los Lakers se han clasificado para los playoffs en diecisiete de las últimas diecinueve temporadas. Nos encantaría contar contigo, Earvin, y espero que acabes jugando aquí, pero el equipo ya funciona bastante bien sin ti».

Lo que Johnson no sabía entonces (y no averiguó hasta más de dos décadas después) era que Cooke lo veía como un buen jugador, sí, pero uno más entre tantos otros. Inmediatamente después del draft, Cooke confesó a sus amigos más cercanos que el equipo había estado cerca de elegir a Sidney Moncrief, el escolta anotador de la Universidad de Arkansas. Ese, al menos, había sido el consejo de Jerry West, que no veía nada claro que un base de 2.06 pudiera manejarse a la velocidad que demandaba aquella NBA. De todos los exjugadores de baloncesto que trabajaban para los Lakers, West era el que mayor ascendencia tenía sobre Cooke. «West quería a Moncrief y se lo dejó muy claro a Jack Kent Cooke —apunta Rich Levin, que cubría la actualidad del equipo para el Los Angeles Herald-Examiner—. Hubo un breve momento en el que se barruntó que sería Moncrief, y no Magic, el que acabaría en los Lakers».

Ahora bien, Cooke no era ningún idiota. Aunque no fuera el tipo que más sabía de baloncesto del mundo, era muy consciente de que en el mundo del deporte la publicidad era casi tan importante como los resultados. Pese a ganar cuarenta y siete partidos y alcanzar los playoffs en la temporada 1978/79, los Lakers solo llenaron el pabellón una vez y promediaron 11.771 espectadores en un pabellón con capacidad para 17.505. Enfrente, tenía a un chico que no solo era un base; era también un enorme anuncio de neón que deslumbraba con un claro mensaje: ¡Hay que ir a ver a los Lakers! La plantilla estaba formada por jugadores sensacionales pero con tendencia a pasar desapercibidos (como el base Norm Nixon), excesivamente tímidos (el alero Jamaal Wilkes) o directamente hostiles hacia los aficionados (Abdul-Jabbar). Cooke llevaba demasiado tiempo esperando que Kareem mostrara algún tipo de amabilidad hacia el público. Tanto, que ya lo daba por imposible. «Jack creía en el atractivo de las estrellas —asegura Rothman—. Eso hay que reconocérselo».

Cuando Johnson le devolvió el órdago a Cooke («Bueno, entonces supongo que tendré que volver a la universidad»), el propietario no supo qué decir. Invitó a Johnson y a su séquito a pasar la noche en Los Ángeles para reunirse de nuevo la siguiente mañana en la Sala de Trofeos. De camino al hotel esa misma noche, Earvin Sr. le echó la charla a su hijo. Aquel hombre había pasado muchos años trabajando en oficios de medio pelo; luchando, junto a su mujer, Christina, camarera en una cafetería escolar, para alimentar a diez niños. ¿Todo para que, ahora, su hijo de diecinueve años le hiciera feos a los lenguados de arena? «¡He trabajado en una fábrica toda mi vida a cambio del mismo dinero que te está ofreciendo a ti por un año! —señaló Earvin Sr.—. ¡Y por hacer lo que te gusta! Cuidado con la avaricia, hijo, dicen que rompe el saco».

Al día siguiente, Cooke y Johnson negociaron arduamente hasta llegar a un acuerdo por quinientos mil dólares al año, lo que convertía a Johnson en el novato mejor pagado de la historia de la liga3. En un ambiente distendido, Cooke dejó que su nueva superestrella eligiera el menú:

«¡Pizza! —exclamó Johnson—. Pidamos pizza para todos».

Cooke aceptó y así fue como uno de los hombres más ricos de América acabó comiendo su primera porción de pepperoni. «Esta cosa —concedió— no está nada mal».

***

Las siguientes semanas fueron de una intensa comunicación entre Cooke y Buss: hablaban por teléfono varias veces al día, comían juntos con cierta frecuencia y discutían sobre el personal, las instalaciones y lo que podía ser mejor para el futuro de la franquicia. Con todos sus defectos, hay que valorar el compromiso de Jack Kent Cooke. Sí, quería deshacerse de los Lakers, pero quería dejar buen recuerdo. Para él, eso significaba ayudar a Buss en todo lo posible, incluyendo la elección de un nuevo entrenador para el equipo.

En aquel momento, el técnico era aún Jerry West, un escolta superlativo, miembro del Hall of Fame y tan respetado en la NBA que en 1968 la liga utilizó su silueta para el nuevo logo. No había duda de que West era uno de los hombres más inteligentes en pisar una cancha de baloncesto. Era intuitivo, tenía un gran instinto y se anticipaba a cualquier problema.

Ahora bien, odiaba entrenar, y llevaba ya tres años.

«Fue una experiencia terrible —afirma West—. Entrenar nunca se me dio bien: no hacía más que chillar y gritar a la gente, que es lo que más odio. Cuando llegó Jerry Buss, entendí que era la hora de dejarlo para siempre. No podía seguir haciendo un trabajo que en el fondo odiaba y no podía poner en el compromiso a Jerry de tener que echar a un técnico que no hacía bien su trabajo».

Dos años antes, Cooke ya había intentado sustituir a West por Jerry Tarkanian, el entrenador de la Universidad de Nevada-Las Vegas. Tarkanian acababa de llevar a los Rebels a la Final Four universitaria y se había convertido en uno de los nombres más populares del baloncesto estadounidense del momento. Después de pensárselo muy seriamente, Tarkanian acabó rechazando la oferta de Cooke. El salario (setenta mil dólares al año, con un aumento de dos mil quinientos dólares al final de cada temporada) apenas mejoraba el que ya ganaba en Nevada. «No me merece la pena —apuntó Tarkanian—. Ni a mí ni a mi familia».

Ahora, la situación había cambiado.

***

El coche estaba aparcado en la segunda planta de un garaje próximo al Hotel Sheraton Universal, en North Hollywood. Tratándose de La-La Land, un lugar lleno de famosos y millonarios, a nadie le extrañó ver un coche de esa marca ahí abandonado. Se trataba de un Rolls-Royce Silver Shadow II blanco y granate, una belleza de coche con un innovador sistema hidráulico de alta presión y una imponente transmisión Turbo-Hydramatic 400. Llamaba la atención, sí, pero no tanto si uno se fijaba en los Mercedes, los BMW y los Jaguar que estaban aparcados en esa misma planta. Otro cochazo de otro ricachón de la zona, sin más.

Con una diferencia.

Este cochazo escondía algo.

Bajo llave.

En el maletero.

La mañana del 17 de junio de 1979, el vigilante del aparcamiento del Sheraton notó algo raro. Estaba haciendo su ronda, como tantas otras veces, cuando los colores del vehículo llamaron su atención: granate oscuro en lo alto y blanco brillante en la parte de abajo. ¿No estaban buscando las autoridades un Rolls-Royce Shadow II así? ¿Uno granate y blanco con el interior chapado en oro?

Poco tardaron los primeros agentes del departamento de policía de Los Ángeles en llegar al lugar. Leroy Orozco, un experimentado detective, comprobó que la matrícula era la del vehículo desaparecido. A continuación, revisó la carrocería en busca de huellas, hizo saltar el seguro y abrió el maletero.

El hedor lo invadió todo, como un fantasma que escapa de su tumba. No hay olor comparable al de la carne podrida, confinada en un pequeño habitáculo.

Estaban ante el cadáver de un hombre blanco en avanzado estado de descomposición. La piel había adquirido un tono entre el morado y el negro. El cuerpo, envuelto en una manta amarilla, estaba atado de pies y manos por detrás de la espalda. En la parte de atrás de la cabeza se podía distinguir un agujero de bala. En el temporal derecho, se podía apreciar otro. Uno de los agentes rebuscó en los bolsillos de los pantalones, pero no encontró cartera ni carné de conducir. La cámara de seguridad colocada justo encima de la plaza donde habían aparcado el Rolls estaba destrozada a golpes.

Aun así, estaba claro de quién se trataba.

Aquel era el cadáver de Victor Weiss.

Tan solo tres días antes, la noche del 14 de junio, Weiss se sentía el hombre más feliz del mundo. A sus cincuenta y un años, este promotor de espectáculos deportivos y agente de Jerry Tarkanian, salía eufórico por la puerta principal del Hotel Beverly-Comstock, convencido de que su cliente tenía el puesto de entrenador de Los Ángeles Lakers al alcance de la mano. Al menos eso es lo que habían dicho Cooke y Buss, literalmente, durante la reunión: «Estamos encantados de contar con Jerry como nuevo entrenador de los Lakers».

Hacía dos meses que los Lakers habían vuelto a tantear a Tarkanian para ofrecerle el salto a la NBA. En un principio, el técnico no mostró entusiasmo alguno. Ya se veía solo como un entrenador universitario, fascinado por la excitación y la pasión que rodea al deporte amateur. ¿Se podía considerar a Tark, como todos le llamaban, un ejemplo de estricta moralidad? Más bien no. En aquel momento, estaba defendiéndose de las acusaciones de la NCAA de haberse saltado las reglas a la hora de reclutar jugadores para su universidad. ¿Era un maestro de la táctica como lo podía ser Dean Smith? Tampoco. Pero había pocos hombres blancos que se entendieran mejor con los jugadores afroamericanos más jóvenes. Tarkanian tenía un don: podía adentrarse en los barrios más pobres de Detroit, de Gary (Indiana) o de Newark (Nueva Jersey) y salir de ahí dos horas después con la firma de un chico de dos metros con muelles en los tobillos.

Tarkanian no tenía interés alguno en abandonar un trabajo en el que era feliz por uno en el que tendría que hacer de niñera de lujo de un montón de millonarios caprichosos en una liga lastrada por las bajas audiencias televisivas, la escasa presencia de público en las canchas y un abuso constante de todo tipo de drogas. «Estaba muy a gusto en Las Vegas —afirma Tarkanian—. Cuando los Lakers se interesaron, lo primero que le dije a mi mujer fue “No puedo aceptar esa oferta. No tiene sentido”».

Aun así, por cortesía, Tarkanian le devolvió la llamada a Cooke para explicarle que, si querían que se mudara a California, tendrían que ofrecerle muchísimo más de los setenta mil dólares de la última vez.

—¿De cuánto dinero estamos hablando? —preguntó Cooke.

—Bueno —dijo Tarkanian—. Como mínimo, el doble de los trescientos cincuenta mil que gano ahora mismo.

—Me parece bien —afirmó Cooke.

—¿Perdón? —dijo Tarkanian.

—Que me parece bien —repitió Cooke—. Eso no sería un problema.

Con lo que volvemos a Vic Weiss, minutos después de concluir su reunión con Cooke y Buss, maletín en la mano, rumbo al aparcamiento del Comstock más contento que unas castañuelas. Los Lakers no solo estaban dispuestos a pagarle a Tarkanian más de lo que nunca se había pagado a un entrenador en la historia de la liga, sino que habían aceptado también sus peticiones personales: dos abonos para toda la temporada y tres coches de lujo: uno para Jerry, otro para su mujer, Lois, y un tercero para Pamela, su hija mayor. «Todo estaba cerrado —afirmó Tarkanian—. Ya me podía considerar el nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers».

Mientras Weiss se encargaba de cerrar el acuerdo, Jerry y Lois conducían desde San Diego, donde habían estado de vacaciones, rumbo al Balboa Bay Resort, en Newport Beach. Pronto, entendían, Jerry se reuniría con Cooke y Buss y firmaría el contrato por cinco años. Después ya solo quedaba la presentación ante los medios, y así se convertiría en el décimo entrenador de la historia de los Lakers.

«Nos vemos mañana por la mañana en el resort —le dijo Weiss a Tarkanian—. Te esperan unos días increíbles».

***

Cuando sonó el teléfono del Balboa Bay Resort, Jerry Tarkanian no tardó en cogerlo. Era la una de la madrugada del 15 de junio. Al otro lado de la línea estaba Rose Weiss, la mujer de Vic desde hacía casi veinte años. Llamaba desde su casa en la cercana localidad de Encino. «¿Sabes algo de mi marido? —preguntó—. Habíamos quedado para cenar, pero no ha aparecido».

No. Tarkanian no sabía nada.

Los días fueron pasando y el sentimiento inicial de confusión dio paso a una enorme preocupación. Finalmente, la policía pudo verificar que las huellas del cuerpo del coche eran las de Vic Weiss… y el teléfono de la habitación del hotel de los Tarkanian volvió a sonar. «Aquello fue devastador —afirma Lois—. Para Jerry no se trataba solo de un viejo amigo, sino de alguien a quien quería de verdad. No hay palabras para explicar cómo nos sentimos en aquel momento».

Hasta los conocidos de Weiss tenían que admitir que había algo oscuro en aquel hombre. Sus negocios coqueteaban con lo turbio. Según su versión, era el propietario de tres concesionarios de marca (Rolls-Royce, Ford y Fiat) y el representante de un puñado de boxeadores de medio pelo. Ahora bien, siempre llevaba consigo una cantidad chocante de efectivo (se plantó en la reunión con Buss y Cooke con treinta y ocho mil dólares en el bolsillo) y rara vez dejaba en casa su ostentoso reloj de oro y el anillo de diamante a juego (comprados a Anthony Starr, un ladrón de joyas canadiense que tenía en Weiss a uno de sus mejores clientes). No era nada raro ver a Weiss en veladas de boxeo, aprovechando para hacer negocios con conocidos mafiosos.

La investigación descubrió que Weiss, un hombre de lo más presuntuoso, tenía en realidad poco de lo que presumir. Aunque le contaba a todo el mundo que era el dueño de los tres concesionarios, en realidad no pasaba de ser un consultor externo. Su casa en Encino era propiedad de uno de sus socios y su coche —el Rolls-Royce blanco y granate— era de alquiler. Weiss había acumulado más de sesenta mil dólares en deudas de juego y su principal ocupación en aquellos días era viajar continuamente entre Los Ángeles y Las Vegas para entregar enormes cantidades de dinero negro recién lavado. Según uno de sus socios, Weiss se quedaba a menudo con una parte de ese dinero. Lo habían avisado varias veces de que no lo volviera a hacer y, según la policía, lo mataron al ver que no hacía caso.

***

A pesar de todo —del asesinato, las sospechas, las preguntas sin contestar…—, en principio, Jerry Tarkanian seguía siendo el futuro entrenador de Los Ángeles Lakers. Pronto, estaría diseñando jugadas para Kareem en el poste bajo y buscando la mejor manera de combinar el talento de Norm Nixon, recién elegido All-Star, y el del novato Johnson, los dos bases del equipo. Tenía que pensar en cómo incorporar al elegante alero Jamaal Wilkes a la dinámica ofensiva y encontrar una solución al eterno problema en la posición de ala-pívot. «Estaba como loco por entrenar a Magic —afirma Lois—. Tenía todo tipo de ideas sobre qué hacer con él en el campo».

Una semana después del asesinato de Weiss, Jerry y Lois volaron a Las Vegas, donde comieron con Buss. «Sé lo mucho que te ha afectado toda esta tragedia —dijo Buss—. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta sigue en pie y así va a quedar. Eres nuestro entrenador».

Sin embargo, el asesinato de Vic Weiss había cambiado las cosas. Su muerte destapó la operación (hasta ese momento oculta para la prensa) con los Lakers y la gente de Las Vegas no tardó en reaccionar. Por favor, no te vayas. Te necesitamos. Las Vegas no es lo mismo sin ti. Los Tarkanian tenían cuatro hijos y ninguno de ellos quería marcharse. ¿Y si el dinero no lo era todo? ¿Y si setecientos mil dólares no eran suficiente excusa para abandonar el trabajo que realmente amaba?

«No creo que Jerry llegara a recuperarse nunca de la muerte de Vic —explica Lois—. Nunca lo superó».

Cuando Tarkanian llamó a Buss para decirle que había decidido quedarse en Las Vegas, el nuevo propietario de los Lakers no le echó nada en cara. «Lo entiendo —dijo—. Lo que no puede ser… no puede ser».

***

En medio de toda esta locura, mientras Magic Johnson decidía dejar la universidad y convertirse en jugador de los Lakers, mientras Jerry Tarkanian se preparaba para dar el salto a la NBA y los restos de Vic Weiss descansaban en el maletero de un Rolls-Royce, aún quedaba por determinar si la liga iba a aceptar o no la oferta de Jerry Buss para comprar la franquicia. Todo el mundo lo daba por hecho, pero en realidad no estaba tan claro.

De hecho, conforme se iba acercando la votación del 22 de junio, el ungimiento de Buss cada vez parecía más dudoso. «No sabíamos si le iban a dejar comprar el equipo —asegura Roy Johnson, encargado de cubrir la NBA para el New York Times—. En aquellos días, la NBA era una liga bastante cerrada, no como ahora. Y los propietarios tenían muchas reservas a la hora de dejar que Jerry Buss se uniera a su pequeño club».

En los años setenta, se entendía que la comunidad de propietarios de la NBA era cuestión exclusiva de grandes empresas (los Knicks, por ejemplo, eran propiedad de Gulf+Western) o de particulares que encajaran en un cierto perfil: hombres, multimillonarios y de reputación intachable4.

Lo de «la reputación», a su vez, también tenía su aquel: Jim Fitzgerald, propietario de los Milwaukee Bucks, era un respetable empresario que había ganado todo su dinero en la construcción y la televisión por cable. Harry T. Manguarian Jr., propietario de los Boston Celtics, se había hecho millonario con la venta minorista de mobiliario y, posteriormente, como propietario de la Southeastern Jet Corporation y de Drexel Investments. William Davidson, propietario de los Detroit Pistons, era un empresario intachable que había ganado una fortuna en el negocio del vidrio para edificios y automóviles. Aunque no lo dijeran demasiado alto, los propietarios de franquicias de la NBA —más que los de cualquier otra liga— se sentían superiores a sus jugadores. No solo más ricos sino, sobre todo, menos… en fin… negros. O, por decirlo suavemente, no tan vulgares.

Y ahí es donde Jerry Buss empezaba a no encajar del todo.

Aunque buena parte de los propietarios de la NBA habían conseguido escapar de la pobreza en algún momento, había algo en Buss de nuevo rico que los molestaba especialmente.

O, quizá, simplemente, se trataba de su afición desmedida al sexo.