19,99 €

Mehr erfahren.

Ein angstfreies, sicheres Leben zu führen und sich frei bewegen zu können, sind Grundbedürfnisse eines Menschen. Oft genug ist dieses Bedürfnis nicht erfüllt. Themen wie gewaltsame Übergriffe auf Polizisten und andere Vertreter öffentlicher Dienstleistungen, zunehmende aggressiv aufgeladene Situationen im Arbeitskontext von Behörden, Berichte über Gewalt gegen Frauen, etc. erschweren die Erfüllung dieses Bedürfnisses zudem. Die Überzeugung, dass Deutschland ein sicheres Land ist, gerät ins Wanken. Vor diesem Hintergrund ist das Thema dieses Buches aktueller denn je. Die beiden Autor:innen sind Spezialisten für Fragen der Sicherheit und der Selbstbehauptung. In ihrem Buch fassen sie ihr gesamtes Erfahrungswissen zusammen. Hier geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um eine innere Haltung. Die Theorie wird durch zahlreiche Beispiele verdeutlicht. Zu vielen Kapiteln werden reflektierende Übungen angeboten. Damit ist dieses Buch Ratgeber, Nachschlagewerk und Selbsthilfe-Coach in einem. In einem Downloadbereich können viele wertvolle Materialien heruntergeladen werden, um einzelne Themen zu vertiefen. Den beiden Autoren ist es gelungen, mit diesem Werk ihre beiden unterschiedlichen Expertisen zu einem Gesamtkonzept zusammenzufügen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 477

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Dr. Sonja Weißbacher Christian Löckher-Hiemer

SICHER IN „UNSICHERENZEITEN“

Mehr Sicherheit im Alltag und im Beruf durch die „Mano-Methode“

Impressum

2. Auflage November 2022

© 2022 Sonja Weißbacher, Christian Löckher-Hiemer

Umschlagabbildung: Adobe Stock #84566126, Alex Photo

Layout, Satz und Illustration: Hans-Peter Dennerlein

Herausgeber: Sonja Weißbacher, Christian Löckher-Hiemer

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Softcover

978-3-347-68439-3

ISBN

Hardcover

978-3-347-68444-7

ISBN

E-Book

978-3-347-68447-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis

Intro – warum dieses Thema wichtig ist

Wie alles entstand – die Idee

Die Hand als Symbol

Für wen ist das Buch gedacht?

Theoretischer Input, damit wir die gleiche Sprache sprechen

Unsere Maxime

Begriffsklärung

Menschenbilder

Aggression

Wut

Gewalt

Nicht vorhersagbare, bzw. ad hoc-Gewalt

Worauf muss ich bei Gegenwehr achten?

Vorhersagbare Gewalt

Die Gewaltdynamik oder „so entsteht Gewalt“

Das Klima der Gewalt in Beziehungen, die sog. Gewaltspirale

Spezielle Formen von Gewalt gegen Frauen

Gewalt in strukturellen Machtverhältnissen: Mobbing, Cyber-Mobbing, Bossing, Staffing

Fazit: das subjektive Erleben entscheidet

Das Tagebuch

Forensische und psychiatrische Aspekte

Unser Gegenüber

Der instrumentelle Typ (instrumentelle Aggression)

Der emotionale Typ

Der Erregungstyp

Tipps für einen allgemeinen Umgang mit gewalttätigen Menschen

Hohe Aufmerksamkeit

Beruhigend auf die Person einwirken

Abstand gewinnen

Flucht ergreifen

Spezielle Personengruppen emotionale Erpressung

Suizidale Tendenzen

Alkohol und Drogen

Psychische Krisen und Einengung

Amokläufer

Der/die Psychopath: in

Kulturelle und religiöse Aspekte

„Die“ Flüchtlinge, „die“ Muslime, „die“ Islamisten, … - das Fremde

Verhalten im Urlaub/in anderen Ländern

Umgang mit aggressiven Hunden

Erkenntnisse aus der Stressforschung

Fähigkeiten/Reaktionen unter Stress. Nutzen des Stressmodells

Reaktionsverhalten des Menschen unter Stress

Die 4 F‘s

Von System 1 zu System 2

Das Ampelmodell

Die Anwendung des Ampelmodells zur Selbsteinschätzung

Die Anwendung des Ampelmodells zur Fremdeinschätzung

Eine Frage des Bewusstseins bzw. der Aufmerksamkeit

Das Ampelmodell, ganz praktisch

Eskalation, Deeskalation und Zivilcourage

Die Eskalations-Stufen im Einzelnen

Die 10 Schritte der Deeskalation in akuten Gewaltsituationen (Zivilcourage)

Zivilcourage

Die Mano-Methode

Ressourcenpflege/Selbstfürsorge

Ressourcenpflege

Selbstfürsorge

Unsere Selbstwahrnehmung oder: das Schützenswerte Ich

Grundhaltung der Achtsamkeit

Achtsamkeit und Präsenz

Vorbereitet sein

„Worst Case“-Szenarien

Was wäre wenn-Spiele

Mentales Training

Mentale Stärke

Psychohygiene

Übung: persönlicher „Airbag“ u. a. mentale Schutzschilde

Selbstwert und Resilienz

Das Gesetz – die juristisch relevanten Aspekte kennen

Die Rechtslage in Deutschland

Der richtige Notruf

Die Erstattung eines Strafantrags

Sicherheit am Arbeitsplatz

Immer nett, immer höflich?

Dienstanweisungen kennen

Notfallpläne in der Einrichtung

Gefährdungsbeurteilung (GBU)

Die 5 Finger

1. Wahrnehmung/Intuition

Sich selbst trauen/ernst nehmen!

Die Rolle der Angst

Warnsignale ernst nehmen

„Somatische Marker“

Übung

Übungen zur Wahrnehmungsschulung und Selbstreflexion

Übung 1

Übung 2

Übung 3

Übung 4

2. Stimme/Schreien

Atmung

Die Kraft und Macht der Stimme

Schreien/Brüllen

Wirkmechanismen (Sinn und Ziele) des Schreiens:

Bringen Hilferufe etwas?

Wenn die Stimme einen im Stich lässt

Nein-sagen

Sprache und Kommunikation

Wirksame und unwirksame verbale Selbstverteidigungsstrategien:

Drei Regeln um sich Gehör zu verschaffen:

Praktische Tipps:

Vier Regeln, um andere Menschen zur Hilfeleistung zu motivieren:

Weitere Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen:

Kommunikationsmodelle und -regeln

Verbale Selbstbehauptung

Verbale Selbstbehauptung bei körperlichen Übergriffigkeiten

Verbale Selbstbehauptung bei verbalen Angriffen

Verbale Selbstbehauptung in engen Beziehungen

Du oder sie?

Schlagfertigkeit

Deeskalierende Kommunikation/beruhigen

In der Ruhe liegt die Kraft

Das „Ampelmodell“ in Anwendung auf die Kommunikation

(Konflikt-)Gespräche

Körpersprache

Distanzverhalten

3. Weglaufen/Fliehen

Sich der Situation entziehen und/oder sie frühzeitig beenden

Die Verfolgungssituation

Der Exhibitionist

Zum Gehen auffordern/rauswerfen lassen

Telefonhörer auflegen

Der Hausbesuch

Handlungsmatrix für Hausbesuche

Der Reset-knopf

Totstellen

4. Kämpfen/Aktion

Verletzbare Punkte des menschlichen Körpers

Körperwaffen und andere Reaktionsmöglichkeiten

Körperwaffen

andere kreative Reaktionsmöglichkeiten

Wirkungstreffer

Die Vorstellung, jemandem weh zu tun

Die lustvolle Erfahrung der eigenen Möglichkeiten

Der Gebrauch von Waffen/Hilfsmittel zur Selbstverteidigung

Welche Gegenstände gibt es?

Was sollten sie bei dem Gebrauch dieser Gegenstände unbedingt beachten?

Zusammenfassung

Sie haben sich zur Wehr gesetzt – und dann?

Die Rollen im Bußgeld- und Strafverfahren

Zusammenfassung

5. Hilfe holen und sich anvertrauen

Gebrauch von Handys

Verhalten während und nach Notsituationen

Was tun, wenn sie vergewaltigt wurden?

Nachsorge

Posttraumatische Belastungsstörung (ptbs)

Für Betroffene

Für Angehörige, Freund: innen, Arbeitskollegen, etc

Bei Kolleg: innen, in der Teambesprechung, bei Freunden

Einzel-Supervision

Spezialisierte Beratungsstellen

Therapie

Trauma oder kein Trauma?

Das Stockholm-Syndrom

Schreiben

Rituale

Körperliche Methoden

Handlungsempfehlungen

Der richtige Selbstverteidigungs-Kurs

Inhouse-Schulungen/Team-Fortbildungen

Rollentrainings bzw. -spiele und ihre Bedeutung

Merkmale des Rollenspiels

Regeln und Rahmenbedingungen für dasRollenspiel

Ziele, die mit einem Rollenspiel erreicht werden können

Mögliche Auswertungsfragen

Was sollte die Leitung (Regie) beachten?

Grenzen des Rollenspiels

Einzelberatung oder -coaching

Was unterscheidet nun Beratung von Coaching?

Rekapitulation

Anhang: Gesetzestexte

Die relevanten Straftaten

Hausfriedensbruch (§ 123 STGB)

Beleidigung (§185 STGB)

Körperverletzung (§ 223 ff STGB)

Sachbeschädigung (§ 303 STGB)

Nachstellung/Stalking (§ 238 STGB)

Nötigung (§ 240 STGB)

Sexualdelikte

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 STGB)

Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen (§ 174a STGB)

Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Aamtsstellung (§ 174 b STGB)

Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses (§ 174c STGB)

Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 STGB)

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 a STGB)

Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176 b STGB)

Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung (§ 177 STGB)

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 STGB)

Exhibitionistische Handlungen (§ 183 )

Sexuelle Belästigung (§184i )

Begriffsbestimmungen (§ 184 h STGB)

Häusliche Gewalt

Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen (§ 1 GEWSCHG)

Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung (§ 2 GEWSCHG)

Geltungsbereich, Konkurrenzen (§ 3 GEWSCHG)

Strafvorschriften (§ 4 GEWSCHG)

Die Befugnisse im einzelnen

Das Notwehrrecht (§ 32 ff. STGB)

Notwehrüberschreitung (§33 StGB)

Rechtfertigender Notstand (§34 StGB)

Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB)

Vorläufige Festnahme (§ 127 StPO)

Literatur

Weiterführende Adressen

Hinweise zum Online-Material im Downloadbereich

Inhaltsverzeichnis Downloadbereich

Die Autor: innen

Sicher – in „unsicheren Zeiten“

Mehr Sicherheit im Alltag und im Beruf durch die „Mano-Methode“

Intro – warum dieses Thema wichtig ist

Uns wäre es lieber, wenn das Thema, um das es in dem vorliegenden Buch geht, nämlich Gewalt gegen Menschen, explizit gegen Frauen, keiner Erwähnung mehr wert wäre. Leider sind wir – auch hier in Deutschland – noch weit davon entfernt.

Einem aktuellen Artikel in der taz zufolge sind die Zahlen, wenn wir uns auf die Tötungsdelikte gegen Frauen in Deutschland beschränken, erschreckend hoch: Statistisch gesehen, wird jeden zweiten bis dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Im Jahr 2019 waren es 117 insgesamt. Jeden Tag gibt es einen versuchten Mord. Mehr als 142.000 Frauen waren 2019 Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und die Gründe dafür: eine bevorstehende oder angekündigte Trennung, eine Schwangerschaft, beruflicher Erfolg der Frau – ja, Sie haben richtig gelesen.1 Diese Morde müssten längt offiziell als Femizide anerkannt werden, als Morde gegen Frauen, weil sie Frauen sind.2 Die Wartelisten in den Frauenhäusern werden immer länger, vor allem in Krisenzeiten wie im Jahr 2020, das geprägt war von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. In so einem Klima ist es für Frauen und Kinder noch viel schwieriger, sich Hilfe zu holen, als es sowieso schon ist.

Zwar hat sich in den letzten 30 Jahren, seitdem sich die Autorinnen mit diesen Themen auseinandersetzen, rechtlich viel bewegt. So wird z.B. die Vergewaltigung in der Ehe inzwischen als Straftat anerkannt und eine Frau, die Gewalt erlebt, steht nicht mehr in der Beweislast. Dennoch urteilen Gerichte in Deutschland immer noch aus einem patriarchalen Verständnis heraus, obwohl sie damit der sog. Istanbul-Konvention3 widersprechen. Ein schwer zu

Inzwischen ist die Istanbul-Konvention von nahezu allen Mitgliedsstaaten des Europarats und von der Europäischen Union unterzeichnet. Die Ratifizierung des Vertrags steht aber in vielen Ländern noch aus, inklusive in sechs EU-Mitgliedsstaaten: Bulgarien, Lettland, Litauen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. ertragender Aspekt, wie wir meinen. Fakt ist, dass eine Beziehung – sie muss noch nicht mal fest sein – oder sogar eine Ehe für Frauen auch in Deutschland als gefährlich eingestuft werden muss.

Wir steigen mit einem nicht so schmeichelhaften Thema ein: Gewalt, vor allem Gewalt gegen Frauen und Kinder, ist vor allem Beziehungsgewalt. In den allermeisten Fällen gibt es eine Vorgeschichte. Ebenso haben sogenannte Affekttaten bei genauerer Betrachtung eine Vorgeschichte, die allerdings meist erst im Nachhinein aufgrund des Studiums der Biografie des Täters beleuchtet und erkannt werden kann. Es geht um verletzte Gefühle, Minderwertigkeitskomplexe, unerfüllte Bedürfnisse, Erniedrigungen, Ausgrenzung, Einsamkeit, narzisstische Kränkungen, etc. All diese dahinterliegenden Dynamiken sind als Motive nachvollziehbar, aber niemals (!) Entschuldigungen. Und: sie sind geschlechtsspezifisch zu betrachten. Die allermeisten Beziehungsgewalten und Amokläufe werden immer noch von Männern begangen.

Schon in den 70-er Jahren erschien das Buch „Männerphantasien“ von Klaus Theweleit, mit dem er damals für Aufsehen sorgte, indem er das wohl gemerkt gesellschaftlich-sozial geprägte Männlichkeitsbild und „-ideal“ beschrieb und problematisierte. Theweleit resümierend zu seinen Studien: „Man bringt gewaltbereite Männer nicht dazu, von Gewalt zu lassen, indem man bessere Argumente hat, sondern nur durch Beziehung, gesellschaftlich freundlichere Beziehungen. (…) Und es geht immer um den Körper. Der Körper ist das Schlachtfeld.“

Weitere wichtige Arbeiten aus dem soziologischen Bereich kamen von Pierre Bourdieu (1930-2002), der das Sozialraum-Konzept um die Kategorie Geschlecht erweiterte. Harold Garfinkel (1917-2011), Begründer der Ethnomethodologie, fand heraus, dass sich Menschen im sozialen Raum nach einem scheinbar selbstverständlichen Alltagswissen, das nirgends niedergeschrieben ist, orientieren. Diese Regeln alltäglicher Interaktion werden permanent (re-)konstruiert, und zwar nicht durch Zwang von außen, sondern durch die Individuen selbst. An zwei Beispielen: Wer weicht wem aus, wenn man sich auf einer engen Straße entgegenkommt? Wie ergreifen Männer körpersprachlich den Raum im Vergleich zu Frauen?

So hoffen wir also auch, mit diesem Buch einen Beitrag zu leisten, auch unser Männlichkeitsbild zu hinterfragen. Bisher wurden Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse primär für Frauen angeboten. Frauen sollen wehrhafter werden, sie sollen selbstbewusster werden und den Übergriffigkeiten etwas entgegensetzen können. Vernachlässigt wird dabei die Täterseite. Es gibt wenige Angebote, die sich an Männer oder Jungs wenden. Nicht, um auch Männern Selbstverteidigungstechniken beizubringen, sondern um Themen mit ihnen zu diskutieren, wie: „Dürfen Männer weinen?“, „Was ist ein starker Kerl?“, „Wie wurde mein/unser Männlichkeitsbild biographisch geprägt und wie beeinflusst mich das?“, „Was unterdrücken Jungs, um in der Jungengruppe nicht ausgegrenzt zu werden?“ und viele Fragen mehr. Beide Geschlechter müssen sich bewegen, um ein friedliches Miteinander in die Welt zu bringen. Geschlechterverhältnisse und Beziehungsmuster müssen vielleicht komplett überdacht werden. Wir müssen es letztlich schaffen, das Beziehungsthema von jeglichen Besitz- und Machtansprüchen zu befreien und uns jenseits von Klischees und Rollenzumutungen gendersensibel und frei entwerfen zu können. Wir sprechen hier aus einem sozialkonstruktivistischen Hintergrund heraus.

Uns geht es nicht darum, eine Zunahme an Gewalt zu beklagen, deren statistische Beweislast im Übrigen schwierig ist. Uns geht es darum, dass unsere Arbeit, auch nach 30 Jahren immer noch nötig ist. Das Thema Selbstsicherheit kommt und geht, mal werden die Kurse mehr, mal weniger nachgefragt. Aber unterm Strich hat sich leider nicht viel geändert. Wir würden uns sehr wünschen, dass unsere Kurse irgendwann nicht mehr nötig sind!

Ein anderer Aspekt, der unser Buch nötig macht: seit vielen Jahren nehmen immer mehr Teams Selbstsicherheits-Trainings wahr. Diese Teams arbeiten primär in helfenden und/oder administrativen Berufen: Krankenpflegepersonal, Angestellte in Sozialbürgerhäusern, Sachbearbeiter: innen in Jugendämtern, Angestellte von Beratungsstellen, zunehmend auch Bahnangestellte und Polizist: innen.

Im derzeit aktuellsten Bericht zur Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamt: innen (PVB) des Bundeskriminalamtes ist zusammenfassend zu entnehmen, dass es 2019 „erneut (einen) Anstieg der Fälle um 8,2 %“ im Vergleich zum Vorjahr gab. Zusammenfassend heißt es dort: „Bei den im Jahr 2019 versuchten 23 Tötungsdelikten (…) wird erneut das hohe und konkrete Berufsrisiko von PVB deutlich.“4 Dennoch möchten wir betonen, dass dieser Anstieg auch dadurch zustande kommt, weil die Rechtslage sich geändert hat und nicht so sehr, weil tatsächlich so viel mehr Straftaten gegen PVB verübt werden als die Jahre vorher. Gewalttaten gegen PVB werden heute viel häufiger über Medien einem breiten Publikum bekannt gemacht. Die Sensibilität in der Öffentlichkeit diesem Thema gegenüber, hat deutlich zugenommen, nicht erst seit der Flüchtlingswelle 2014.

Wir haben also einen zunehmenden öffentlichen Diskurs bezüglich dieser Themen, die heute viel präsenter sind und auch medial durchaus manipulativ dargeboten werden. Zu dieser wachsenden Sensibilität gehört, dass wir uns an die Anwesenheit von Wachdiensten im öffentlichen Bild langsam gewöhnt haben. Dass Schulen, Krankenhäuser, Landratsämter, Sozialdienste und andere öffentliche Stellen, die eigentlich für Bürgerinnen da sind, immer mehr an Hochsicherheitstrakte erinnern, war schon vor Corona auffallend. Wir wagen zu bezweifeln, dass diese Art der Aufrüstung der Vertrauensbildung dienlich ist.

Dass Berichterstattung neutral ist, ist eine Illusion. Es wird Stimmung gemacht und nach Schuldigen gesucht. Die Schuldigen sind natürlich immer die Anderen, nie man selber. Hier brauchen wir eine gehörige Portion Selbstreflexion. Wir hoffen, mit diesem Buch auch diese selbstreflexiven Kräfte zu stärken, die letztlich nötig sind, um die Komplexität von Situationen und Geschehnissen zu erkennen und nicht Komplexität zu reduzieren und ein einfaches Ursache-Wirkung-Denken zu kultivieren, das uns blind macht, auch um nach unkonventionellen Lösungen zu suchen. Einseitigkeit hindert uns daran, kreativ zu sein. Und Kreativität in einem freien Geist brauchen wir, um Lösungswege zu sehen.

Damit das Wissen um Zusammenhänge wie z.B. zwischen Stressforschung und Selbstsicherheit, das Wissen um eigene Möglichkeiten und Fähigkeiten der Wehrhaftigkeit und Zivilcourage, das Wissen um konkrete Handlungsstrategien und Hilfsangebote nicht nur einer elitären Gruppe von Menschen zuteilwird, die bei uns in die Kurse kommen, sondern auch einer breiteren Masse zugänglich ist, haben wir dieses Buch geschrieben.

Außerdem werden wir immer wieder gefragt, ob wir nichts Schriftliches haben, worin man nachlesen kann. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach.

1 https://taz.de/Femizide-in-Deutschland/!5728408/

2 Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts. Einen guten Artikel zur Begriffsklärung ist bei Wikipedia zu finden, mit der Einschränkung, dass sich der Artikel vorwiegend auf Lateinamerika bezieht: https://de.wikipedia.org/wiki/Femizid

3 In voller Länge heißt die Istanbul-Konvention „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“. Dieser Vertrag wurde 2011 in Istanbul beschlossen, deshalb auch der Name.

4 BKA (2020), S. 79

Wie alles entstand – die Idee

Ausführliche Infos darüber, wie wir uns zu diesem Thema zusammengefunden haben und die Idee zu diesem vorliegenden Buch geboren wurde, können Sie bei Bedarf auf unserer Homepage: https://www.sicher-in-unsicheren-zeiten. de nachlesen. Bei Interesse an Team-Fortbildungen oder Einzel-Coachings können Sie sich über diese Homepage jederzeit gerne an uns wenden.

Beide geben wir seit Jahrzehnten Kurse, Fortbildungen und Einzelcoachings in Selbstbehauptung, Selbstsicherheit, Selbstverteidigung und Deeskalation, mit unserem je eigenen Ansatz. Neu ist nun, dass wir unsere beiden Konzepte zusammengeführt haben und dieses erweiterte Konzept nun gemeinsam einem noch breiteren Publikum anbieten können.

Es war uns von Anfang an wichtig, dass dieses Konzept nicht die reine körperliche Selbstverteidigung fokussiert (also den Zeitpunkt, wenn es eigentlich fast zu spät ist), sondern viel früher anfangen muss (präventiv) und auch nicht auf tatsächliche oder drohende Gewaltakte reduziert werden darf. Wir verstehen unser Konzept vielmehr als Haltung zum Leben, als Form der Lebenskunst, im Sinne einer schon in der Antike praktizierten Praxis der guten Lebensführung. Gleichzeitig ist dieses Werk auch ein persönliches Vermächtnis, stecken doch unserer beider Lebenserfahrungen, unsere Betroffenheiten, ob der vielen Leidensgeschichten, die wir in den Kursen und Beratungen gehört haben und nicht zuletzt unser Lebenswerk darin.

Die Hand als Symbol

Im Jahr 1988 habe ich (S.W.) im Rahmen meines Studiums ein 6-monatiges Praktikum in der Drogenszene von Goa/Indien absolviert. Dort erstand ich auf einem der vielen bunten Märkte dieses auf Stoff gemalte Bild, das mich seither begleitet (siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite).

Es ist eine von vielen Abbildungen für die reichhaltige Symbolkraft der Hand. Kultur- und religionsübergreifend ist die Hand seit Jahrtausenden als Ausdrucksmittel stilisiert und benutzt worden.

Durch meine jahrelange Praxis des Yoga und Beschäftigung mit Ayurveda hat die Hand für mich noch mehr Bedeutung erlangt. In der Philosophie des Yoga ist das Anjochen, das Hand anlegen im Sinne einer Selbsttätigkeit und aktiven, gestaltenden Haltung zum Leben, zentral. Nicht zu vergessen, die sog. Mudras, die Hand- und Fingerstellungen in den asiatischen Meditationstechniken und im Yoga, von denen ich schon als 12-jährige in einem Buch meines Vaters heimlich gelesen hatte. Auch mein Aikido-Meister, Nobuyuki Watanabe (* 25.7.1930 - † 20.8.2019) betonte Jahrzehnte lang die Rolle des Gebrauchs der Finger. Das klingt banal, ist jedoch letztlich eine hochkomplexe Herausforderung. Was nach Geheimlehre klingt und immer den Hauch des Abendländischen mit sich führt, können wir auch in der Antike, also im heutigen Europa, um 1510 erkennen. Werner, Tiki Küstenmacher5 hat mich als erster auf den Handpsalter des Mauburnus6, einer Technik aus dem Mittelalter aufmerksam gemacht.

Abbildung 1 / Eigenes Foto.

Als aktiv Handelnde erteilen wir eine Absage an die Opferrolle und treten damit heraus aus einem fatalen Handlungsschema: der Täter-Opfer-Dynamik.

Mano, die Hand steht in dem vorliegenden Konzept auch für „Manipulation“ im Sinne von Beeinflussung, Lenkung, Steuerung. Die Mano-Methode bietet ein Handwerkszeug/einen Methodenkoffer, je nach Situation und Stadium der bedrohlichen oder als bedrohlich erlebten Einfärbung der Situation.

Letztlich ist die Hand als Körperwaffe eine unserer wichtigsten „Instrumente“ in der Selbstverteidigung. Wir können sie nuanciert benutzen, als ausgestreckte Hand, die ein „Stop“ signalisiert, als Geste, um einem anderen deutlich zu machen, dass er bitte Vorbeigehen soll oder um ein „Ja“ oder „Nein“ körpersprachlich zu unterstreichen, als Faust, Handkantenschlag, Fingerstich oder was auch immer, um sich körperlich verteidigen zu können. Die Variationsbreite ihres Einsatzes und ihrer kommunikativen Möglichkeiten ist sehr groß, geschlechts-, kultur- und fast altersunabhängig. Solange wir Hände haben, die beweglich sind, können auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen dieses Stilmittel nutzen.

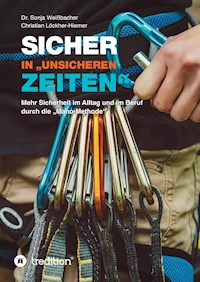

Auf dem Titelbild dieses Buches ist eine Hand abgebildet, die offensichtlich einer Klettersportlerin gehört, die Karabiner nutzt. Die symbolische Aussage fanden wir sehr passend für unser Thema. Nach langem Hin und Her in der Frage des Titelbildes sind wir nun mit diesem Bild sehr zufrieden. Es enthält die Hand, drückt Selbstmächtigkeit und Sicherheit aus und steht für ein reichhaltiges Handlungsrepertoire (viele Karabiner in verschiedenen Farben) das uns als Tool zur Verfügung steht, um belastenden Situationen zu begegnen.

5 Werner Tiki Küstenmacher (2012).

6 Johannes Mauburnus (ca. 1460-1501).

Für wen ist das Buch gedacht?

Wir richten uns mit dem vorliegenden Werk sowohl an Frauen, als auch an Männer. Es ist uns wichtig, beide Geschlechter damit zu erreichen. Zum einen gibt es auch Männer, die sanft und nachgiebig sind und/oder zu Opfern werden und sich manipulieren lassen. Auch Männer sind – wenn auch signifikant anders als Frauen – Formen von Gewalt ausgesetzt. Zum anderen tut es Männern auch gut, über diese Themen zu reflektieren und ihre Geschlechtszugehörigkeit und ihr Gewordensein (Stichwort: doing gender), sprich ihre Sozialisation als Mann in dieser Gesellschaft vielleicht neu zu hinterfragen. In gemischtgeschlechtlichen Gruppen (z.B. Teamfortbildungen, wo nun mal Männer mit zum Team gehörten) haben wir immer wieder das Feedback erhalten, dass es gut war, dass sowohl Frauen als auch Männer dabei waren. Die Männer haben eine jeweils andere Perspektive in die Kurse und Fortbildungen eingebracht als die Frauen. Somit wurden sowohl das Einfühlungsvermögen als auch das Lösungsrepertoire auf beiden Seiten erweitert.

Dem Buch ist ein zahlreiches Begleitmaterial beigefügt, das online abrufbar ist. Den Downloadbereich erreichen Sie über den Zugangscode, der am Ende des Buches steht. Das Buch enthält die Theorie, die Erläuterung unseres Konzeptes, das Vermitteln eines Grundverständnisses zum Thema und immer wieder Reflexions-Übungen um das Geschriebene selbstevaluativ zu überprüfen und zu vertiefen. Es soll sensibilisieren und Mut machen. Ebenso finden Sie Praxisbeispiele darin, die die Theorie greifbarer machen sollen. Das Downloadmaterial ist als Ersatz für ein Arbeitsbuch mit Arbeitsblättern gedacht, die als Ergänzung und Vertiefung zur Printausgabe zu verstehen sind. Somit kann sich der/die interessierte Leser: in im Selbststudium noch intensiver mit den Themen auseinandersetzen. Wir benutzen die Arbeitsblätter auch in unseren Kursen und im Einzelcoaching.

Unsere Kurse und Coachings geben wir für jegliche Gruppen, egal ob geschlechterhomogen oder -heterogen, ob im Team oder in offenen Gruppen, ob im Gruppen- oder Einzelsetting. Für diese Kurse und Coachings dient das vorliegende Werk als Begleitmanual. Sie finden hier unsere Ausführungen nochmals zum Nachlesen. Je intensiver Sie die Materialien im Downloadbereich nutzen, desto mehr haben sie davon. Einige der enthaltenen Übungen werden in absehbarer Zeit auch als Audiodateien abrufbar sein. Das ist dann wichtig, wenn man z.B. eine Visualisierungsübung machen möchte, die man sonst ablesen müsste. Das wäre kontraproduktiv. Schauen Sie also immer wieder mal in den Downloadbereich, ob die Audiodateien schon vorhanden sind.

Nicht zuletzt können Sie dieses Buch zum Selbststudium nutzen. Autodidaktisch veranlagte Menschen können auch auf diese Weise davon profitieren. Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass gerade der praktische Teil durch ein Buch nicht ersetzbar ist.

Theoretischer Input, damit wir die gleiche Sprache sprechen

Unsere Maxime

Nach mehr als 30 Jahren der theoretischen wie praktischen Erfahrung mit dem Thema Selbstbehauptung und -verteidigung glauben wir, dass eine realistische Auseinandersetzung und Einschätzung der Thematik auf einigen Axiomen7 beruht:

1. Axiom: Leben per se ist verwundbar. Dies ist ein kategorischer Imperativ.

Von der ersten Sekunde der Zeugung an ist unsere Leib-Seele-Geist-Homöostase gefährdet, bis hin zum finalen Ende (des Leibes).

2. Axiom: Absolute Invulnerabilität (Unverwundbarkeit/Unverletzbarkeit) gibt es nicht.

Sie meinen vielleicht, dass diese Aussagen sowieso klar sind. Dennoch hoffen Menschen, die z.B. einen SB/SV-Kurs besuchen insgeheim, dass sie durch den Besuch eines solchen Kurses nie wieder einer von Gewalt geprägten Situation ausgesetzt sind, dass sie jede gewaltsame/aggressive Situation meistern können und dass selbstbewusste Menschen keine Opfer werden. Jede dieser Hoffnungen ist ein Mythos. Die Fragilität unseres Daseins macht Angst und erinnert uns an den Zeitpunkt, wenn dieses Dasein vorbei ist: an unsere eigene Vergänglichkeit. Und das Hoffen auf Invulnerabilität entspringt dem Streben nach Unsterblichkeit.

Frauen, die bei mir (S.W.) Kurse belegt und von körperlichen Gewalterfahrungen berichtet haben, resümierten immer wieder, dass das Schlimmste an der Sache nicht die körperlichen Schmerzen und Wunden waren, sondern diese Tatsache, dass ihre körperlich-seelisch-geistige Integrität plötzlich verletzt oder gar zerstört war. Diese Wunde klafft weit länger als die rein körperliche.

Es werden nicht nur unsichere Personen zu Opfern. Und es gibt keine Kleidung, die es verhindern könnte, dass jemand Opfer wird. Ob ich Rollkragenpulli oder bauchfreies T-Shirt trage, trägt nichts zu meinem Schutz bei. Der Nachteil von Schuhen mit Absätzen ist höchstens ein gesundheitlicher (Sehnenverkürzung, Gefahr, sich den Knöchel zu verstauchen, mit dem Absatz im Straßengitter hängen zu bleiben, …) und dass ich damit weniger schnell weglaufen kann, wenn das nötig werden würde.

Die selbstbetrügerische Grundhaltung: „mir kann nichts passieren“, bzw. „mir wird schon nichts passieren“ ist fatal.

Unsere Einschätzung ist diese: Schaffen wir es, uns diese Verletzbarkeit einzugestehen, trifft uns eine erfahrene Gewalttat nicht in diesem Maße, wie es der Fall wäre, wenn wir dieses Gewahrsein nicht haben. Das andere Extrem ist die Opfermentalität und erlernte Hilflosigkeit, mit der manche Menschen, vor allem Frauen, leben und unbewusst meinen, ihnen geschehe es recht, dass sie Opfer geworden sind und sie hätten vielleicht nichts Besseres verdient. Dies sind zwei Pole, die letztendlich selbstdestruktive Vulnerabilitätskonzepte deutlich machen. Daraus ergibt sich das

3. Axiom: Menschen sind sterbliche Wesen.

Momento mori – bedenke, dass Du sterben musst. Dies nicht als Negativismus, sondern als Selbstschutzklausel. Seien Sie sich immer dessen bewusst, dass dieser Tag der letzte in Ihrem Leben sein könnte und leben Sie daher im Bewusstsein des Wertes jeder Sekunde dieses Lebens.

Sie werden sehen, dass Sie dann andere Entscheidungen treffen, Ihre Frei-, Arbeits- und Familienzeit anders verbringen, sich bewusster die Menschen aussuchen, mit denen Sie diese kostbare Lebenszeit verbringen, etc. Im besten Falle bringen wir uns dann weniger in Situationen, die potenziell gefährlich werden können.

Zum anderen ist ein Geheimnis des erfolgreichen Kriegers/Kriegerin/Samurai8 immer schon gewesen, dass er/sie dem Tod ständig ins Auge gesehen hat und dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit in jeder Sekunde verinnerlicht hat. Menschen mit diesem Bewusstsein wirken anders auf Ihre Umwelt und diese Wirkung kann entscheidend sein.

Diese drei Axiome scheinen auf den ersten Blick auf einem negativen Lebenskonzept zu basieren. Wir wollen an dieser Stelle deutlich machen, dass die Grundhaltung unseres Buches diese ist: das Leben ist schön!

Wenn wir die Dinge, die uns widerfahren, verstehen (kognitiv einordnen können), wenn wir Handlungsoptionen haben (uns als selbstmächtig erleben und Selbstwirksamkeitserfahrungen machen) und wenn wir unser Leben als sinnerfüllt erleben (allem, was geschieht, ob positiv oder negativ, eine Bedeutung geben und es in der Biographie einordnen können), entwerfen wir uns als salutogene9 Persönlichkeiten.

Begriffsklärung

Zunächst ist es wichtig, die Grundbegriffe, die hier oft erwähnt werden, zu definieren. Erstens, damit Sie wissen, was wir darunter verstehen und zweitens, damit wir uns auf einer einheitlichen Definitionsgrundlage verständigen können, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Grundlage für gelungene Kommunikation ist begrifflicher Konsens.

Menschenbilder

Der Titel dieses Buches lautet „sicher in unsicheren Zeiten“. Er trifft damit eine Grundstimmung in der öffentlichen Auseinandersetzung mit den Themen Gewalt, Sicherheit, etc. Die „unsicheren Zeiten“ sind dabei in Anführungsstrichen gestellt – aus gutem Grund.

Wir wollen eines vorweg klarstellen: in diesem Buch geht es um unschöne Dinge. Dinge, mit denen wir uns normalerweise nicht so gerne auseinandersetzen. Es geht um Menschen, die Gewalt gegen andere ausüben oder sich unangemessen, übergriffig und taktlos verhalten und vor allem geht es darum, wie man sich in solch einer Situation verhalten kann und sollte, um möglichst unbeschadet daraus hervor zu gehen. Wenn man sich mit Themen wie Selbstbehauptung und -verteidigung beschäftigt, bekommt man schnell den Eindruck, die Menschheit sei verroht und brutal und es würde immer schlimmer werden. Durch die internationale Lage denken wir vielleicht, es gäbe immer mehr Kriege, Mord und Totschlag, Vernichtungszüge und grausame Herrscher. Schnell nistet sich somit ein sehr negatives und wenig zuversichtliches Bild in unseren Köpfen ein. Die mediale Überbetonung solcher Bilder im öffentlichen Diskurs nährt diese Überzeugungen.

Es ist uns wichtig, vorwegzustellen, dass wir grundsätzlich anderer Meinung sind. Wir glauben an das Gute, an die nährenden und konstruktiven Impulse menschlicher Handlungen und die Motive in uns Menschen, die auf Kooperation und Gleichheit ausgerichtet sind. Die Gründe für diesen Optimismus sind vielfältig vorhanden:

Ein historischer Blick verrät uns, dass es Kriege immer schon gab. Seit Menschheitsbestehen konkurrieren wir miteinander, aus Futterneid, Eifersucht, o.ä., also letztlich aus Angst und dem Wunsch zu überleben und nicht aus Bosheit oder Schlechtigkeit. Es ist unser Überlebenswille – eine evolutionär notwendige und „sinnvolle“ Kraft, ohne die wir als Menschen nie überlebt hätten.

Noch nie, auch wenn es uns manchmal nicht so erscheinen mag, lebten wir in so sicheren Zeiten wie heute. Noch dazu in Europa. Diese Tendenz zu mehr Sicherheit ist weltweit seit Jahren zu beobachten, auch wenn einzelne Länder sich in dem weltweiten Ranking verschlechtern. Deutschland liegt unter den 20 sichersten Ländern (von insgesamt 163) auf dem 17. Platz.10 Das könnte besser sein und ist vor allem dem Umstand zu schulden, dass Deutschland Ziel von Terrorismus geworden ist. Eine relativ neue Gewaltform, die global und unkalkulierbar ist. Vor dieser Gewalt kann sich der Einzelne kaum schützen. Vor allem bei Terrorangriffen und Krieg wird deutlich, wo die Grenzen persönlicher Gewaltprävention liegen und dass unser Sicherheitsgefühl weltpolitischen Maßnahmen und Einflüssen unterliegt und auf der anderen Seite genau diese verlangt.

Die anthropologische Sicht auf die jüngsten wissenschaftlichen Belege der Menschheitsgeschichte, also die momentan stimmigsten Argumente auf die ewige Frage danach, warum wir zu dem geworden sind, was wir sind, gibt folgende interessante Antworten: Homo sapiens hat bis heute überlebt und war anderen Menschenarten überlegen, weil er eine erstaunliche Fähigkeit zur Zusammenarbeit entwickelt hat. Wir Menschen sind auch heute noch, nach zehntausenden von Jahren auf Kooperation angelegt und nicht auf Konkurrenz. Auf Kooperation nicht nur mit vertrauten, sondern auch mit wildfremden Menschen. Dazu kommt die Entwicklung einer sog. fiktiven Sprache (Austausch über Dinge, die es gar nicht gibt, z.B. über Mythen, Märchen, etc.). Das Besondere daran: Gesellschaften, die über die Fähigkeit einer fiktiven Sprache verfügen können dies nur gemeinsam, also kollektiv pflegen.11

Ein anderer wichtiger Argumentationsstrang, wenn es um die Frage der Ausübung von Aggression und Gewalt geht, kommt aus den Neurowissenschaften. Wir alle kennen Freud’s Theorie vom Aggressionstrieb, der scheinbar jedem Menschen innewohnt und viele unserer Handlungen, unserer Motive, etc. mitlenkt, quasi eine Triebfeder, der wir nicht entkommen können, weil sie ein psychisches menschliches Grundmotiv darstellt. Sehr eindrücklich enthebt Joachim Bauer diese Theorie Ihres Thrones und plädiert demgegenüber für eine andere Sichtweise der menschlichen Grundbedürfnisse. Er schreibt: „Zusammenfassend zeigen zahlreiche jüngere Untersuchungen, dass der Wunsch, sozial akzeptiert und in einer Gemeinschaft integriert zu sein, ein zentrales menschliches ‚Triebziel‘ darstellt. Das Motivationssystem des Menschen springt keineswegs nur dann an, wenn andere uns Gutes tun. Es ist weit mehr als ein auf die ‚egoistischen‘ Bedürfnisse der eigenen Person ausgerichteter neurobiologischer Mechanismus. (…) Das menschliche Gehirn ist (…) auf sozialen Zusammenhalt geeicht. Es ist (…) ein ‚social brain‘. (…) Sozial gut vernetzte Menschen hatten während der Evolution unserer Spezies eine deutlich bessere Lebenserwartung. Daran hat sich bis heute nichts geändert.“12 Bauers Darlegungen basieren auf zahlreichen Experimenten und Untersuchungen. Sie sind keine Außenseitermeinung und haben keinen tendenziösen oder manipulativen Hintergrund. Und mehr noch: wie auch Gerald Hüther anschaulich macht, wird die Verletzung von Grundbedürfnissen, wozu auch das Erleben von Unfairness gehört, im Gehirn als Schmerz erlebt. Gewalt ohne Grund ist evolutionsbiologisch nicht attraktiv und es springt dabei auch kein Belohnungszentrum an. Sehr wohl erleben wir jedoch Erfahrungen der Verbundenheit, der Gerechtigkeit und der Fairness als Belohnung. So zitiert Bauer Forscher der University of California: „Gerechtigkeitsstreben (…) ist ein basaler menschlicher Impuls.“13

Auch ich (S.W.) habe jahrzehntelang die psychoanalytische Triebtheorie, das Dampfkesselmodell und lerntheoretische Modelle vertreten, die allesamt auf dem Mythos des Aggressionstriebs beruhen. Sozialkonstruktivistische Ansätze und Erklärungsmodelle kommen dem Phänomen menschlicher Gewalthandlungen schon viel näher. Rückenwind erhalten letztere nun, wie oben beschrieben, von Seiten der Neurobiologie. Ich hatte mit dem Aggressionstrieb immer schon ein bisschen Magenschmerzen. Warum sollte der Mensch mit einem Aggressions- und Todestrieb (Destrudo) ausgestattet sein, der dem Liebes- und Lebenstrieb (Libido), der oft genug auf einen Fortpflanzungstrieb reduziert wird, scheinbar überlegen ist. Dem nicht genug, wurde dieser Fortpflanzungstrieb sogar eine Zeit lang als Entlastungsmotiv für Vergewaltiger missbraucht.14

Leider halten sich solche Irrläufer in den Überzeugungen sehr lang. Bis die weiter oben beschriebenen neuere Erkenntnisse auf der Neurobiologie in der Forensik, in der Justiz und letztlich im Alltagsbewusstsein der Menschen angekommen sind, wird es noch lange dauern. Dieses neue Menschenbild bringt unser Verständnis von Menschsein grundsätzlich ins Schwanken und rehabilitiert all diejenigen, die wir bisher vielleicht als Gutmenschen und naive Positivisten abgetan haben. Wir befinden uns mitten in einem Paradigmenwechsel und es wird noch lange dauern, bis dieses neue Menschenbild sich durchgesetzt hat.

Dies ist uns wichtig, um auf diesem Grundverständnis eines hoffnungsvollen Menschenbildes aufzubauen und das Thema Sicherheit in „unsicheren Zeiten“ richtig zu verorten. Bitte lesen Sie folgende Definitionen immer vor diesem Hintergrund.

Aggression

Bisher existiert kein allgemein akzeptierter Aggressionsbegriff – genauso wenig wie es einen einheitlichen Gewaltbegriff gibt. Es erscheint sinnvoll, für Verhaltensweisen, die „unterhalb“ der Schwelle des Gewaltbegriffes (von Verletzung bzw. Schädigung) liegen, ein Sich-Durchsetzen gegen andere im Sinne von Selbstbehauptung und Abgrenzung beinhalten, den Aggressionsbegriff zu verwenden, und den Gewaltbegriff für Handlungen, die Destruktion und Schädigung intendieren, zu reservieren.

Lange Zeit war die gängigste Definition des Wortes „Aggression“ die etymologische Herleitung aus dem Wort „ad gredere“ (lat.), was so viel wie: auf etwas zugehen, sich annähern, etwas ergreifen und in Besitz nehmen. Ein aggressiver Impuls sei demnach ein Akt des Auf-die-Welt-zugehens und damit nicht per se negativ zu bewerten, sondern ein konstruktives Erkunden und Erfassen der Realität. In der Pädagogik, in der das Wort Aggression immer noch so definiert wird, geht man demnach davon aus, dass Aggression eine notwendige Lebensäußerung ist. Bei Keller-Husemann ist zu lesen: „Aggression, als dynamischer Ausdruck des primären Bedürfnisses nach Eindrücken, nach Berührung, Kontakt und Beziehung, ist notwendig zur Lebensverwirklichung. Sie ist der dynamische Faktor, der kohärentes und zielgerichtetes Handeln ermöglicht. Von daher ist die Aggression der Motor der gesunden wie defizitären und destruktiven Entwicklung. Sie trägt entscheidend zum Abgrenzungsprozess der Symbiose bei und fördert die Entwicklung der eigenen Identität.“15 Allerdings wird schon Kindern mehr unbewusst als bewusst unterschiedlich viel Aggression zugestanden. Jungs gegenüber verhalten sich Erwachsene meist permissiver als Mädchen gegenüber, mag heißen, dass Jungs viel mehr aggressives Verhalten zugestanden und mit ihrer Geschlechtsidentität entschuldigt wird.16

Bauer reduziert Aggression auf seine neurowissenschaftliche Basis, nach der Aggression ein Programm ist, das in bedrohlichen Situationen aktiviert wird und „ein Verhaltensrepertoire zur Verfügung stellen soll, welches ermöglicht, uns einer Gefahr entgegenzustellen und sie zu bewältigen.“17

Die unterschiedlichen Ausdrucksformen von Aggressionen bei Frauen und Männern liegen wesentlich in der unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Sozialisation begründet. So erscheint uns in der Definition des Aggressionsbegriffs die Geschlechter- und Kulturabhängigkeit bedeutender zu sein als eine begriffliche Schärfe. In der Ausprägung der Aggression, die jemand zeigt und im Gebrauch dieser Zielhandlung spielen also sozialisationsbedingte Faktoren die viel wichtigere Rolle.

In der ersten Klasse einer Waldorfschule kam es in einer Pause zu folgendem Vorfall: zwei Jungs hielten ein Mädchen fest und ein dritter Junge steckte ihr einen benutzten Kaugummi vorne in die Unterhose. Da es Sommer war und das Mädchen einen Rock mit Gummizug trug, war dies leicht möglich. Als die Mutter daraufhin den Vater des Hauptakteurs ansprach, lachte dieser und meinte, sie solle doch nicht so kleinlich sein. Das seien nun mal Jungs.

In diesem Beispiel wird die aggressive Handlung der Jungs mit einem antiquierten Argument entschuldigt. Im Grunde hätte das Beispiel in der Klasse besprochen werden müssen mit dem Ziel, solch ein Verhalten als Klassenkonsens nicht zu akzeptieren und einer offenen Entschuldigung der Jungs, dem Mädchen gegenüber. Wohlgemerkt, dieses Beispiel ereignete sich im 20 Jh., in einer Zeit also, in der Genderpädagogik schon lange kein Fremdwort mehr und schon viele Jahre lang in den Bildungsplänen der Länder verankert ist. Die Geschichte der Zivilisation zeigt uns, dass neue Standards oft Jahrzehntlang brauchen, bis sie in den Einstellungen und Handlungen der Menschen vorgedrungen sind, bis diese sie akzeptieren und sie zum Selbstverständnis gehören. Ich selbst (S.W.) habe vor mehr als 30 Jahren begonnen, mich mit diesen Themen auseinander zu setzen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich seither Wesentliches in den Geschlechterverhältnissen, in den Vorurteilen und in Sachen Gendergerechtigkeit verändert hat. Frauen kämpfen immer noch gegen ungleiche Bezahlung, gegen die gläserne Decke der beruflichen Aufstiegschancen, etc. Frauenhäuser verzeichnen immer noch Wartelisten, die unmittelbaren Kosten und Folgekosten der Gewalt gegen Mädchen und Frauen sind immer noch hoch. Geschlechterzuschreibungen und die alltäglichen Zumutungen aufgrund von Genderisierungsstrategien sind immer noch skandalös. Man nehme nur aktuelle Werbespots von bekannten Autoherstellern, in der meist rote Autos, die mit Aggression und Schnelligkeit assoziiert werden, mit Frauen oder Mädchen in eindeutig sexualisierter Pose dargestellt werden. In beliebten Radiosendern werden schlüpfrige Witze zwischen den Moderator: innen-Paaren gemacht. Wohlgemerkt befinden sich diese Moderator: innen in der Beliebtheitsskala der durchschnittlich jungen Zuhörerschaft meist ganz oben. Diese Liste der alltäglichen Zumutungen scheint nicht kleiner zu werden. Es ließen sich hier viele solcher Beispiele auflisten.

Während ich dies schreibe, spüre ich, wie wütend und auch ohnmächtig mich das macht. Dreißig Jahre Engagement für ein friedliches Miteinander und was bleibt? Das Bild eines Kampfes gegen Windmühlen. Mit dieser Wut sind wir beim nächsten Begriff gelandet, den es zu definieren gilt.

Wut

Wut gehört zu einer der 6 Grundgefühle18 (Wut, Angst, Ekel, Scham, Freude, Trauer/Traurigkeit) und wird international und kulturübergreifend auf die gleiche Art und Weise körpersprachlich-mimisch ausgedrückt. Es braucht also zunächst keine Sprache, um dieses Gefühl richtig auszudrücken und zu interpretieren. Wut ist also ein Gefühl, mit einer sozialen Funktion: es ist auf den anderen gerichtet und kann als Signal für Probleme in einer zwischenmenschlichen Beziehung verstanden werden – z.B. als Reaktion auf eine Kränkung, Verletzung, mangelhafte Befriedigung von Wünschen und Bedürfnissen, übertriebene Selbstaufgabe in einer Beziehung u.v.m. In diesem Sinne ist es als Mittel zur Veränderung dienlich, denn „in der offenen Äußerung gerechtfertigter Wut und legitimen Protestes liegt ein Bekenntnis zur eigenen Würde und Selbstachtung“.19 Demnach birgt Wut immer eine Handlungsaufforderung. Wir sind angehalten, etwas anzusprechen, etwas zu verändern, lösungsorientiert zu agieren. Nicht das Vorhandensein der Wut ist das Problem, sondern der Umgang mit diesem Gefühl, der erlernt werden muss. Fehlen Abgrenzungs- und Konfliktfähigkeit, können die elementaren Persönlichkeitsrechte und Bedürfnisse nicht ausreichend behauptet und befriedigt werden, so tritt an die Stelle von Würde und Selbstachtung die Erfahrung von Ohnmacht, die nun ihrerseits Gefühle von Wut und destruktiver Aggression, welche sich in offener oder versteckter Form Bahn brechen werden, hervorbringen kann.20 Unschwer erkennen wir auch hier eine Differenz im Umgang mit Wut zwischen den Geschlechtern. In der Genderforschung ist bei Frauen das sogenannte „Wuttabu“ bekannt. Eine erlernte – und nicht angeborene (das ist wichtig) – Verhaltensweise, die es Frauen manchmal schwer macht, Ihrem Gegenüber eine adäquate und eindeutige Botschaft zu vermitteln.

Im Gegensatz zur Aggression, die sich meist gegen etwas oder jemanden oder auch gegen sich selbst richtet, als Energie, die auch destruktiv werden kann, ist die Wut also die Emotion dahinter. Auch Hass, Lust oder andere Emotionen können der Grund für aggressive Impulse sein. Oft nehmen wir die Emotionen hinter dem Impuls nicht wahr, weshalb eine Rekultivierung der eigenen Gefühlslandschaft, ein wieder-in-Verbindung-kommen mit den eigenen Gefühlen in der Gewaltprävention von enormer Bedeutung ist.

In einem Kurs zur Selbstbehauptung und -verteidigung bei der VHS in München führte ich (S.W.) ein kleines Spiel ein. Auf Kärtchen standen die Grundgefühle. Die Gruppe wurde in zwei Reihen unterteilt. Die eine Reihe zog jeweils ein Kärtchen. Das darauf stehende Gefühl sollte dann pantomimisch dargestellt werden, so dass die gegenüberstehende Teilnehmerin es erraten sollte.

Nun trug es sich zu, dass eine TN das Gefühl „Wut“ darstellen sollte. Obwohl es zu den Grundgefühlen gehört, hatte die TN Schwierigkeiten, das Gefühl körpersprachlich auszudrücken. Die Kursteilnehmerin, die das Gefühl erraten sollte, rätselte: „Hhm, trägst Du etwas Schweres? Hast Du vielleicht Einkaufstaschen in den Händen?“

In der Feedbackrunde wurde deutlich, dass die TN, die das Gefühl Wut ausdrücken sollte, über wenig Ressourcen im Gefühlsausdruck verfügte. Sowohl körpersprachlich als auch verbal hatten die anderen Kursteilnehmerinnen größte Schwierigkeiten, herauszufinden, wie es ihr wirklich ging. Wenn schon im Kurs die Interpretation schwerfiel, wie dann erst in der alltäglichen Interaktion, z.B. in der Auseinandersetzung mit ihrem Mann? Das Gefühl, nicht verstanden zu werden, waren in ihrem Leben (nicht nur in der Beziehung zu ihrem Mann und dem Sohn) tatsächlich an der Tagesordnung und sie konnte zum ersten Mal reflektieren, warum dies so war.

Von dieser Wut möchten wir die Empörung abheben. Um sich zu empören, braucht es die Wut, die sich gegen Ungerechtigkeit, gegen Unzumutbares und andere Grenzüberschreitungen wendet. Die Kraft der Empörung müssen wir in unserer Gesellschaft neu kultivieren, indem wir Dinge nicht unhinterfragt hinnehmen, sondern unser kritisches Urteilsvermögen nutzen, mit dem Ziel für mehr Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Empörung richtet sich also primär an die Gesellschaft und dient nicht nur dem Selbstzweck. Sie braucht die Wut, ist aber mit ihr nicht gleichzusetzen.

Gewalt

„Alle Gewalt ist Aggression, aber nicht alle Aggression ist Gewalt.“

(Quelle unbekannt)

Wie in anderen Ländern gibt es auch in Deutschland keine einheitliche Definition des Gewaltbegriffs. Eine Unterscheidung zwischen „Gewalt“ und „Aggression“ wird häufig nicht vorgenommen. Ferner ist der Gewaltbegriff in hohem Maße abhängig vom Forschungsgebiet.21

All diesen Definitionen gemeinsam ist die Aussage, dass bei Gewalt Zwang angewendet wird, durch den anderen Menschen vorsätzlich Schaden zugefügt werden soll, Beeinträchtigungen billigend in Kauf genommen werden oder Sachen zerstört werden sollen.

Dabei stammt der Begriff Gewalt etymologisch von „walten“ ab und hat somit die ursprünglich neutrale Bedeutung „etwas bewirken zu können“ oder „etwas walten lassen“. Im heutigen Sprachgebrauch hingegen hat das Wort eine meist negative Bedeutung. Im Lateinischen wird die negative Form von Gewalt („violentis“) noch von der positiven Gewalt („potestas“) unterschieden, was sich im Englischen in „violence“ und „power“ wiederfindet. Unsere Vermutung ist, dass in dieser ursprünglich nomenklatorischen Zweideutigkeit ein Grund für die Ambivalenz im Umgang mit Gewalt in unserer Gesellschaft begründet ist, was sich z.B. im Begriff „Erziehungsgewalt“ ausdrückt. Zum einen steckt hier Erziehung als Machtinstrument und -missbrauch drin, zum anderen die Elternrolle als Autorität und Vorbild, die mit Gewalt im negativen Sinne nichts zu tun hat.

Folgende Definition aus „Der Brockhaus Multimedial 2003“ löst diese Zweideutigkeit recht elegant: „Gewalt umfasst 1. die rohe, gegen die Sitte und Recht verstoßende Einwirkung auf Personen (lateinisch violentia), 2. das Durchsetzungsvermögen in Macht- und Herrschaftsbeziehungen (lateinisch potestas).

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf den negativ besetzten Teilaspekt der Gewalt, der violentia.

Was diese destruktive Gewalt charakterisiert sind zwei Aspekte:

1. Der Zwangscharakter: Gewalt wird von einer Person oder einer Gruppe gegenüber einer anderen Person/Gruppe aufgezwungen.

2. Fehlende Reziprozität: In Gewaltverhältnissen gibt es i.d.R. keine Möglichkeit der Antwort, die die beiden Parteien (wieder) auf eine gleiche hierarchische Stufe stellen könnte. Gewalthandlungen sind also einseitige Handlungen.

Auch ein Staat hat Gewalt (siehe Gewaltenteilung). In diesem Falle sprechen wir von struktureller Gewalt. Diese Gewaltform wird allerdings mehrheitlich gesellschaftlich legitimiert. Gewalt ist vom Begriff der Machtausübung nicht zu trennen.

Im Folgenden unterscheiden wir ferner in unvorhersagbare und vorhersagbare Gewalt.

Nicht vorhersagbare, bzw. ad hoc22-Gewalt

Die Stimmung war gut. Tina ging mit ihrem Freund in München-Schwabing, wo sie wohnten, die Straße entlang. Es war noch heller Tag und die beiden wollten ins Kino gehen. Dazu überquerten sie eine Straße. Es kam ihnen eine kleine Gruppe Gleichaltriger (etwa Anfang 20) entgegen. Eine Frau und zwei Männer. Die Dreiergruppe weckte gleich Sympathie in Tina. Doch als sie aneinander vorbei gingen, landete plötzlich und unerwartet eine Hand in Tinas Gesicht. Eine richtig satte Ohrfeige. Tina war so schockiert, dass sie erst mal nicht reagieren konnte. Sie hörte die Gruppe noch lachen, als sie weitergingen.

Tina erzählte dieses Erlebnis im Selbstverteidigungskurs, den sie in der Zeit bei mir besuchte. Was Tina am meisten belastete, war nicht der Schmerz, sondern das missbrauchte Vertrauen, dass sie in die Gruppe hatte. Sie und ihr Freund hätten niemals gedacht, dass die Situation gefährlich werden könnte. Das nagte an ihr und außerdem die Tatsache, dass alles so schnell und unerwartet kam, dass sie nicht reagieren konnte. Die Ohrfeige kam aus heiterem Himmel. Das traf sie psychisch sehr und wir redeten lange über diese Situation und was das mit ihr machte. Ich weiß noch, wie sie sagte, dass ab diesem Zeitpunkt ihre körperliche Integrität, die sie bis dato hatte, zerstört war.

Es ist nicht egal, an welche Körperstelle jemand bei Gewaltausübung getroffen wird. Das Gesicht ist eine besonders empfindliche Körperstelle, weil es so zusagen unser Fenster zur Welt ist. Mimik ist ein starkes Kommunikationsmittel. Im Gesicht sind wir besonders verletzbar, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Kein anderes Körperteil hat so viel mit Demütigung zu tun. Und genau das war das beherrschende Gefühl bei Tina. Mit diesem Ereignis gab es einen empfindlichen Schnitt in ihrer Biografie. Ihre körperlich-psychische Integrität war stark beschädigt und Tina brauchte viele Gespräche, bis diese Verletzung mildere Züge annahm. Schon allein diese Situation im Kurs zu erzählen war mit Scham und Versagensgefühlen verbunden. Ihr, die sie seit Jahren bei mir Selbstverteidigungskurse besuchte, passierte so etwas und sie hatte dem nichts entgegenzusetzen.

Es muss uns klar sein, dass es Übergriffe gibt, die nicht vorhersehbar sind. Da helfen auch 20, 30 Jahre Kampfsporterfahrung nicht viel. Da brauchen wir uns nichts vormachen.

Natürlich: Kampfkunsttraining hinterlässt Spuren, vor allem in der Körpersprache, d.h. in den Signalen, die wir mehr oder weniger unbewusst aussenden. Und diese sind ziemlich wirksam. Aber auch ein kampfsporterfahrener Mensch kann mal schlecht drauf sein, seinen/ihren Gedanken nachhängen, unkonzentriert und abgelenkt sein.

Dieser überraschenden Gewalt, die wir nicht vorhersehen können, verunsichert uns im Innersten. Es ist wichtig, sich dennoch damit auseinander zu setzen, nicht in der Scham und Verletzung zu verharren, zu resignieren und sich vielleicht als unfähig zu definieren, sondern diese Situation nach und nach in die eigene Biografie als einen von vielen Teilen zu integrieren.

Eine ad hoc-Gewalt adäquat zu beantworten, grenzt an übernatürlichen Fähigkeiten. Das gehört in die Welt der Filme, nicht aber in unsere Realität. Ad hoc-Gewalt, die so schnell vorbei ist, wie sie stattgefunden hat (siehe o.g. Beispiel von Tina) ist das eine. Es gibt aber auch unvorhersagbare Gewalt, die nicht sofort endet, sondern länger andauert.

Und nun gibt es die Möglichkeit der Gegenwehr. Wenn der erste Schock überstanden ist, dass innere Stresssystem aber noch auf Hochtouren läuft, haben wir meist viele Möglichkeiten, zu reagieren.

Worauf muss ich bei Gegenwehr achten?

Hier gibt es einige Parameter, die eine Rolle spielen:

• Wo findet der Übergriff/die Gewalttat statt (in einer Wohnung, im Freien, sind Leute in der Nähe, ….)?

Egal wo der Übergriff oder die Gewalttat stattfindet, kommt es immer darauf an, wie schnell wir in der akuten Situation reagieren und wie intensiv haben wir uns im Vorfeld mit diesen Themen beschäftigt. Dieser Punkt ist Grundlage und Zielsetzung des vorliegenden Buches.

Ihre Chancen einer erfolgreichen Gegenwehr steigen mit dem Grad der Beschäftigung und dem Anlegen von Strategien, die sie genau dann abrufen können. Bei einem Übergriff zählt einzig und allein, was sie jetzt gerade wissen und abrufen können. Alles andere spielt eine untergeordnete Rolle.

Die Reaktion hängt dabei auch davon ab, wo ich mich gerade befinde. Hier geht es z.B. um Fluchtmöglichkeiten und die Möglichkeit, durch Schreien Aufmerksamkeit zu erzeugen. So wäre es beispielsweise unvernünftig, wenn Sie sich im Auto des gewaltbereiten Menschen befinden, ihm ins Lenkrad zu fassen, den Zündschlüssel zu ziehen oder etwas anderes zu tun, was auch ihr eigenes Leben gefährden würde.

Ein Übergriff oder eine Gewalttat findet zumeist an einer für den Täter günstigen Örtlichkeit statt, im Umkehrschluss sollten Sie es dem Täter schwer machen, an solch eine, die Gewalttat begünstigende Örtlichkeit zu gelangen. Hier kommt die 4-L-Regel (Licht, Leute, Lärm, Laufen) ins Spiel, die wir weiter unten genauer erklären (siehe weiter unten im Buch unter „Rettungsinseln“). Die 4-L’s spielen im Übrigen bei jeder Örtlichkeit eine Rolle, selbst in einer Wohnung macht es durchaus Sinn, sich vorher zu überlegen, wie man z.B. flüchten kann und wo man unter Umständen Hilfe bekommt (gibt es Nachbarn, usw.)! Hört mich jemand, falls ich Hilfe benötige? Wohin muss ich laufen, wo sind andere Häuser (falls die Wohnung sich außerhalb eines Wohngebietes befindet)?

• Befinde ich mich in einem Land, in dem ich die Sprache verstehe oder z.B. im Urlaub?

Setzen Sie sich, bevor Sie in ein anderes Land fahren, bei ihren Reisevorbereitungen auch mit den Notfallmodalitäten, Sitten und Werten dieses Landes auseinander. Halten Sie sich an die kulturellen Vorgaben, z.B. die Frage, ob Sie als Frau einem Mann in die Augen blicken dürfen, wie das mit FKK-Baden ist, etc.

In allen europäischen Ländern (EU) lautet die Notrufnummer 110. Sollten Sie sich außerhalb von Europa aufhalten sollten Sie sich über die Notrufnummern informieren und vor allem auch ihren Kindern bekanntgeben. Speichern Sie sich die entsprechende Nummer in Ihr Handy ein.

Eine Auflistung der Notrufnummern finden Sie in unserem Downloadbereich.

Auch hier gilt natürlich die Einhaltung der 4-L-Regel.

Im Ausland ist aufgrund der Sprachbarrieren noch mehr Vorsicht geboten, da Sie sich (vermutlich) nicht adäquat artikulieren können. Ihre wichtigste „Waffe“, die Kommunikation, fällt damit unter Umständen weg. Vor allem in solchen Situationen, in denen die verbale Selbstbehauptung wegfällt, ist der Einsatz einer eindeutigen Körpersprache umso notwendiger. Wir empfehlen Ihnen das Beschäftigen mit der Körpersprache, um unmissverständliche Botschaften senden zu können.

• Findet die Gewalt ohne oder mit Einsatz von Waffen statt?

Sollte der Täter Waffen (Messer, u.ä.) oder andere gefährliche Gegenstände mit sich führen, wird die Gegenwehr schwieriger, aber nicht unmöglich. Allerdings sinken unsere Optionen, es bleibt im Grunde genommen nur das Flüchten und das Gewinnen von Abstand zum Täter. Was auch in diesem Fall immer hilft, sind die 4-L-Regeln.

Selbst ein bewaffneter Täter kann durch lautes Schreien und den Einsatz von anderen Hilfsmitteln (Pfeifen, Pfefferspray, Elektroschocker, u.a.) an der weiteren Ausführung der Tat gehindert werden, zumindest aber führt es zu Verunsicherung auf Seiten des Täters, da er sich nicht mehr sicher sein kann, dass niemand Ihre z.B. Hilferufe gehört hat. Wie auch an anderer Stelle erwähnt: Gar nichts zu tun ist die schlechteste Reaktion und eröffnet dem Täter alle Möglichkeiten!

• Wie viele Menschen sind beteiligt?

Diese Frage spielt in zwei Richtungen eine Rolle: 1. Sind Sie allein oder können Sie Hilfe holen? 2. Ist der Täter allein oder handelt es sich um einen Gruppenangriff?

Zu 1. Verweisen wir wieder auf die 4-L-Regel.

Zu 2. Empfehlen wir, intuitiv den Anführer der Gruppe herauszufinden. Schwächen Sie den Anführer, schwächen Sie auch gleichzeitig die Gruppe.

• Was ist das Motiv des Aggressors (psychotischer Hintergrund, Eifersucht, Verzweiflung, …)?

Auf die unterschiedlichen Motive und Personengruppen gehen wir weiter unten noch ausführlicher ein. Grundsätzlich gilt: Passen Sie Ihre Gegenwehr dem Motiv und der Schwere des Angriffs an!

Wenn Sie jemand auf der Straße anspricht und nach dem Weg fragt und Ihnen dabei etwas zu nah kommt, ist ein Tritt in den Genitalbereich natürlich übertrieben und nicht zu rechtfertigen.

Haben Sie sich von Ihrem extrem eifersüchtigen Partner getrennt und dieser hat eine schlechte Gefühlsregulation, sollten Sie sich nicht mehr mit ihm alleine treffen.

Wenn Sie das Motiv Ihres Gegenübers kennen, nehmen Sie dieses bitte sehr ernst!

• Wie stehe ich zum Aggressor (nähere Beziehung, Arbeitsverhältnis, Fremder, …)?

Seien Sie sich dessen bewusst, dass eine adäquate Gegenwehr um so schwieriger fällt, je näher Sie der Person stehen. Kommen Abhängigkeitsverhältnisse (Arbeitskontext, gemeinsame Wohnung/Haus, gemeinsame Kinder, …) dazu, werden die Lösungen komplexer. Je komplexer, desto bereitwilliger sollten Sie externe Hilfe von Profis (z.B. spezialisierte Beratungsstellen, Polizei, …) annehmen.

• Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung?

Welche Lösungsmöglichkeiten, welche Fluchtmöglichkeiten, welche Hilfsmittel, etc. sind in der Situation vorhanden? Meist gibt es in einer scheinbar ausweglosen Situation doch noch mehr Möglichkeiten, als wir auf Anhieb meinen. In einer Gefahrensituation engt sich jedoch der Blick für die Möglichkeiten ein. Die Weitung des lösungsorientierten Blicks unter Stress benötigt Übung.

Eine Extremform der unvorhersagbaren Gewalt ist der Amoklauf und rechtsextreme Gewaltakte aus Hass und Neid (z.B. das Abbrennen von Asyl-Unterkünften, das Erschießen von Menschen, deren Gesinnung einem nicht passt).

Wenn man die Biografien dieser Gewalttäter unter die Lupe nimmt, sieht man zwar immer Aspekte und Warnsignale, die die Tat in gewisser Weise vorhersagbar gemacht hätten. Für die Opfer bleibt die Tat aber plötzlich und unkalkulierbar. Vorbereitung, ein innerliches Sich-darauf-einstellen ist so gut wie nicht mehr möglich.

Vorhersagbare Gewalt

Der unvorhersagbaren Gewalt steht die vorhersagbare gegenüber. Oft stehen solche Gewaltakte in einem beziehungsdynamischen Geflecht und lassen sich daraus erklären. Das fatale an dieser Gewaltform: sie folgen zwar einer immer wiederkehrenden Dynamik. Gleichzeitig sind aber enge Gefühle, Bindungen und Abhängigkeiten damit verwoben, die den Opfern den Ausweg erschweren. Außerdem merkt man als Betroffene(r) oft lange Zeit nicht, was wirklich läuft. Die Verdrängungsmechanismen und Hoffnungen sind sehr stark.

Wir vergleichen diese Gewaltdynamik gerne mit dem Phänomen des Frosches:

Das Frosch-Phänomen

Werfen Sie einen Frosch in heißes Wasser, dann wird er schauen, dass er so schnell als möglich aus dem Topf rauskommt. Der Schutzreflex braucht keinen Cogito, er funktioniert auch so, ohne nachzudenken.

Setzen Sie den gleichen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser und machen die das Wasser langsam warm und wärmer. Der Frosch wird darin verharren und sitzen bleiben, bis er tot ist.

Genau das passiert beim Burnout und in Gewaltbeziehungen. Wir müssen die Stressvorgänge berücksichtigen, wenn wir diese Dynamiken verstehen wollen.

Die Gewaltdynamik oder „so entsteht Gewalt“

In Frauenhäusern begegnen einem immer wieder die gleichen Geschichten: Frauen leben jahrelang mit ihrem gewalttätigen Mann zusammen. Bis der Entschluss der Trennung in die Tat umgesetzt wird, vergehen oft qualvolle Jahre. Selbst wenn die Frauen den Schritt ins Frauenhaus geschafft haben, kehren doch viele wieder zu ihrem gewalttätigen Mann zurück. Dieses Hin und Her kann sich auch mehrere Male wiederholen. Oft wird der Schritt ins Frauenhaus erst dann gewählt, wenn der Gewalttäter die Kinder manipuliert und/oder angreift, wie im folgenden Beispiel:

Als die bildhübsche Susanna mit ihrem Sohn Jason im Frauenhaus ankam hatte sie einen gebrochenen Arm und ein blaues Auge. Der Polizei hat sie zunächst erzählt, dass sie die Treppe hinuntergefallen ist. Susanna kam vor einigen Jahren mit ihrem Mann aus Ghana nach München. Endlich in der neuen Heimat angekommen, bekam Susanna bald ihren Sohn Jason. Ihr Mann hatte keine Arbeit und litt unter Isolation, Verständigungsschwierigkeiten und anderen migrationstypischen Aspekten, die Integration nicht gerade einfacher machen. In dieser angespannten Situation wurde er zunehmend aggressiver. Irgendwann kamen die ersten Gewaltausbrüche gegenüber Susanna. Schon Kleinigkeiten regten ihn auf: wenn sie sich ein neues Kleidungsstück kaufte oder wenn das Kind mehr Aufmerksamkeit abzog. Dann schlug er Susanna zum ersten Mal. Sie zog sich daraufhin zurück und wies seine sexuellen Wünsche ab. Das macht ihn nur noch wütender. Der Teufelskreis hatte begonnen, die Schläge wurden immer häufiger. So ging es Jahrelang, bis das Kind den Vater mal so reizte, dass er auch das Kind schlug. Die Situation schaukelte sich hoch und es kam zu massiver Gewalt, bei der sich Susanna auch den Arm gebrochen hat. Dies war der Punkt, an dem Susanna das Kind nahm, zur Polizei ging und in ein Frauenhaus gebracht wurde.

Im Folgenden erklären wir die Gewaltdynamik als Erklärungsmodell für die Entstehung von Gewalt in Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Menschen. Der Ablauf kann unterschiedlich sein und ist durchaus beeinflussbar. Wie bei allen anderen Themen in diesem Buch ist das Beschäftigen mit der Gewaltdynamik wie auch der frühzeitige Ausstieg aus dieser Dynamik entscheidend. Gelingt dieser Ausstieg in Partnerschaften nicht, kommt es zu einer „Gewaltbeziehung“, die wir gleich im Anschluss an dieses Kapitel beschreiben.

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Gewaltdynamik schematisch dargestellt.

Abbildung 2: Die Entstehung der Gewaltdynamik aus der Stressforschung mit Erläuterungen (C.L.-H. & S.W.).

Wie geraten wir in die Gewaltdynamik?

Beziehungen und Partnerschaften zeichnen sich durch gewisse Bedürfnisse und Erwartungen an unser Gegenüber aus, egal in welchem Stadium sich die Beziehung aktuell befindet. Sind die Erwartungen und Bedürfnisse beider Partner deckungsgleich entstehen keine Probleme und alles ist in Ordnung. Probleme entstehen immer dann, wenn die Erwartungen und Bedürfnisse nicht erfüllt werden können oder gar nicht erfüllt werden wollen. Mit dem „Nichterfüllen“ kommt es beim Gegenüber zu Frustrationserlebnissen, die nicht immer akzeptiert werden und unterschiedlich verarbeitet werden.

Zunächst konzentrieren wir uns auf zwischenmenschliche Beziehungen. Sie lernen zum Beispiel beim Ausgehen einen Mann kennen und verstehen sich gut mit ihm. Er lädt sie nun zu einem Drink ein und es entwickelt sich ein angenehmes Gespräch. Bereits hier werden, je nach Intensität, Bedürfnisse und Erwartungen geweckt, wie zum Beispiel Zärtlichkeiten und mehr. Meist unbewusst intensivieren wir mit unserem Verhalten die Bedürfnisse. Folgende Punkte tragen beispielsweise dazu bei:

• Auftreten und Raumverhalten

• Kleidung u.a. äußerlich und visuell wahrnehmbare Signale

• unbewusste Ausstrahlung

• missverständliche Körpersprache

• missverständliche Kommunikation

• missverständliche Angebote

• Schweiß (Pheromone23), Parfum und andere olfaktorisch wahrnehmbare Signale

• sowie andere Reize und Signale auf verbaler und nonverbaler Ebene.

Wie sie hier lesen, können die Bedürfnisse und Erwartungen verbal und nonverbal mitgeteilt werden. Manchmal geschieht dies ganz ohne Absicht, manchmal wollen wir es aber auch. Geweckte, auch unbewusste, Erwartungen und Bedürfnisse beim Gegenüber gilt es schnellstmöglich zu erkennen und als Reaktion sollte unser Verhalten sofort korrigiert werden. Bei Unsicherheit hilft meist ein klärendes Gespräch zum richtigen Zeitpunkt, bevor die große Enttäuschung eintritt. Menschen, welche wir nicht gut kennen oder gerade erst kennengelernt haben, gilt es richtig einzuschätzen:

1. Überlegen sie sich gut, auf wen sie sich einlassen (das sog. Bauchgefühl24 hat immer Recht),

2. reagieren sie frühzeitig, wenn sie merken, dass irgendetwas nicht stimmt, auch wenn sie das gerade nicht rational einordnen und erklären können und

3. beenden sie den Kontakt.

Für diese Einschätzung gibt Ihnen dieses Buch Hilfestellung.

Werden die Erwartungen nicht erfüllt kommt es zur „Enttäuschung“. Entscheidend ist nun, wie gut unser Gegenüber mit dieser Enttäuschung umgehen kann. Je nach dessen Laune und Befinden, seinem sozialen Gefüge und Setting, sowie seiner Biografie wird sein Verhalten anders ausfallen. Umso mehr Reize sie gesendet haben, umso höher sind die Bedürfnisse beim Gegenüber. Ein kleines Beispiel:

Sie haben einen Mann kennengelernt und werden zum Essen eingeladen. Der Mann ist sympathisch und Sie sagen zu. Selbstverständlich bereiten Sie sich vor. Sie werden sich schick anziehen, Sie werden sich schminken und zum Schluss ihr bestes Parfüm auftragen! Der Mann übrigens macht genau das Gleiche! Sie freuen sich auf einen netten Abend und auf ein gewinnbringendes Gespräch, der Mann auch. Alles läuft ab wie gedacht, durch unbewusstes (Flirt-) Verhalten allerdings wecken Sie in dem Mann Bedürfnisse. Der Mann erwartet mehr als sie bereit sind zu geben. Er begleitet Sie nach Hause, vor der Türe allerdings verabschieden sie sich. Er hätte aber gerne noch Zärtlichkeiten und mehr erwartet. Entscheidend ist jetzt die Akzeptanz des Mannes und wie sein Verhalten aussehen wird. Eines ist sicher, er ist enttäuscht. Kann er mit einem „Nein“ umgehen, oder ist er so enttäuscht, dass er sich nicht mehr im Griff hat? Ein Tipp von unserer Seite: Setzen Sie früh genug Grenzen und kommunizieren Sie eindeutig und klar! Kalkulieren Sie hier (auch) ein Fehlverhalten ihres Gegenübers ein! Wenn das Fehlverhalten dann ausbleibt – umso besser.

Aus der Enttäuschung heraus entsteht dann Frust und Wut (vergleiche im Kap. Wut, weiter oben – Basisemotionen bzw. Primäraffekte)!

Das Wutgefühl als indirekte emotionale Aufforderung, drängt uns zu einer Reaktion, oftmals als tatsächliche Handlung umgesetzt, entweder verbaler oder nonverbaler Art – im Extremfall kommt es zur Anwendung von Gewalt. Durch das im oben genannten Beispiel beschriebene Verhalten von beiden werden schlussendlich auch Hormone freigesetzt, unter anderem auch Testosteron, das für aggressive Impulse verantwortlich ist. Diese Erklärung soll keine Schuldzuweisungen oder Entschuldigungen implizieren, sondern nur die Dynamik verständlich machen.

Je nach Menge und Art der Ausschüttung von Hormonen und dem dazugehörenden „Stresszustand“ reagieren betroffene Männer nicht mehr adäquat. Grund hierfür ist der fehlende Zugang zu seinen Ressourcen, die wir ohne Stress meist problemlos abrufen können. Auch dieser Zusammenhang soll nicht als Entschuldigung oder Entlastung verstanden werden. Auch Männer unter Testosteroneinfluss bleiben für Ihr Handeln verantwortlich und können anders reagieren, wenn bestimmte Voraussetzungen dafür gegeben sind. Er bleibt verantwortlich für das was er tut.