Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

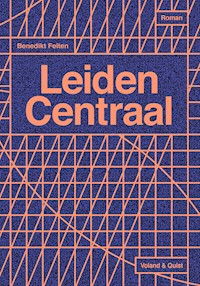

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es gab eine Zeit, da hatte Anton Lobmeier größte Ambitionen: versuchte eine Karriere aufzubauen, produktiv zu sein, sich mit autogenem Training selbst zu optimieren. Doch dann verlässt ihn seine Freundin. Seine Mutter stirbt plötzlich und was bleibt, ist der Vater, ein schrulliger Schauspieler, der seine goldenen Zeiten nie hatte. Spätestens da ahnt er: Er ist Stammhalter einer ganzen Dynastie von Verlierern. Der große Anton Lobmeier ist ganz unten angekommen. Doch da ist es gar nicht mal so schlecht. Jede kleine Niederlage sieht er nunmehr als Bestätigung, mit Stolz trägt er die Trikots der erfolglosesten Sportmannschaften, Anton Lobmeier lebt das Verlieren ganz im Einklang mit sich selbst. Bis zu dem Tag, an dem dann auch noch Sophia, seine beste Freundin und Großmeisterin des Scheiterns, alles durcheinanderbringt ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Benedikt Feiten wurde 1982 in Berlin geboren und ist in München aufgewachsen. Sein Romanpojekt »35 Schritte« wurde mit dem Literaturstipendium der Stadt München ausgezeichnet. 2016 erschien sein Debütroman »Hubsi Dax« bei Voland & Quist. Seine Dissertation zu Musik und Transnationalität in den Filmen von Jim Jarmusch wurde von transcript veröffentlicht. Er ist Cellist und Trompeter der Band my boys don’t cry.

Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin, Dresden und Leipzig, 2019

© by Verlag Voland & Quist GmbH

Korrektorat: Kristina Wengorz

Umschlaggestaltung: Nina Bachmann

Satz: Fred Uhde

eISBN: 978-3-86391-236-9

www.voland-quist.de

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Der große Anton Lobmeier raucht eigentlich nur noch aus einem Grund. Er raucht, damit er weiß, was er als Nächstes tut. Wenn sich seine Freundin von ihm getrennt hat. Wenn sein Vater anruft, um ihm zu sagen, dass seine Mutter gestorben ist. Wenn die Polizei ihm mitteilt, dass seine beste Freundin verschwunden ist. Er raucht, damit er dann nicht verloren ist. Dann weiß er, was er als Nächstes tut.

Er greift mit zittriger Hand in die rechte Hosentasche, zieht die Blättchen zwischen seinem zerkauten Personalausweis, verlebten Geldscheinen und zusammengefalteten Einkaufsbelegen hervor. Er kramt noch einmal tiefer, an klebrigen Münzen vorbei, bis seine Finger an der krümeligen Naht der Tasche einen Filter zu fassen kriegen. Er legt den Filter in das Papier und holt den Tabak aus der hinteren Hosentasche, entkräuselt die platt gesessenen Blätter und verteilt sie ungleich der geraden Linie des Falzes entlang. Er nimmt die Streichhölzer aus der Schachtel, erwischt ein oder zwei bereits benutzte, findet eines mit unversehrtem Kopf, es verglimmt sofort, aber beim zweiten oder dritten Versuch klappt es. Er zündet die krumme Zigarette an. Er zieht und inhaliert tief. Er weiß, was er tut, wenn seine Welt Risse bekommt.

1

Ich rauche aber natürlich auch sonst. Fast hätte mir James mit seiner überschwänglichen Begrüßung die Kippe aus der Hand geschlagen. »Der große Anton Lobmeier«, sagt er und breitet die Arme aus. Ich schaffe es, die Umarmung mit einer Hand an seiner Schulter abzuwenden. Er fragt: »Wie geht’s dir denn?«, und betont dabei das »geht’s« einfühlsam. Als ich keine direkte Antwort parat habe, beginnt er zu spekulieren, es sei ja bestimmt nicht leicht für mich, jetzt, wo Doro einen neuen Freund habe.

»Ja, ja, schon gut«, versuche ich, ihn zu bremsen.

Wahrscheinlich hätte ich mich ja auch deshalb in der WG schon länger nicht blicken lassen. Aber das solle ich doch bald mal wieder machen, der Neue sei eh nicht oft da, er käme vor allem halt nachts.

»Schon gut, James.«

Er kriege da natürlich schon einiges mit, sein Bett stehe an der Wand zu ihrem Zimmer, wie ich ja selbst am besten wisse.

»Schon gut.«

Aber sie höre sich dabei irgendwie anders an als bei mir.

»Schon gut, schon gut.«

»Irgendwie … nicht so glücklich.«

»Okay.«

Wann ist James wohl das britische Taktgefühl abhandengekommen? Ich halte ihm die Hand hin, aber er schließt die Arme um mich, greift mir in den Nacken und sagt, dass alles schon wieder werde.

»Wie heißt er?«, frage ich.

»Andi.«

Ich kenne ihn nicht, aber als er den Namen ausspricht, fühle ich einen Stich, obwohl ich nichts mit ihm verbinde. Jeder andere Name hätte genauso einen Stich gegeben, nur weil der neue Freund dadurch ein Stück echter wird.

»Es kommt schon alles in Ordnung.«

Weg ist er. Aber es ist doch schon alles in Ordnung. Ich trage ein Trikot von Tasmania Berlin, weiß, mit hellblauem Kragen, ein Trikot von den Königen unter den Verlierern, dem einzigen Verein mit einer Bundesligasaison ohne Auswärtssieg, den meisten Niederlagen, der längsten erfolglosen Serie, den meisten Gegentoren, dem Spiel mit den wenigsten Zuschauern.

»Das macht dann einen Euro und achtzig Cent«, sagt die Verkäuferin und steckt die Brezeln in eine knisternde Papiertüte.

Ich lasse das abgezählte Geld in die Schale fallen, aber das Eurostück rollt seitlich herunter, und wir schauen der Münze nach, die wie einem unsichtbaren Ziel entgegen den Glastresen entlangfährt, Schwung verliert und mit einer letzten entschlossenen Drehung in dem feinen Spalt zwischen den Glasplatten verschwindet, um nach einem kurzen, dramatischen Fall mit Entschiedenheit die Oberfläche eines Sahnetörtchens zu durchdringen.

»Bitte entschuldigen Sie«, setze ich an, und sie sagt: »Das macht doch nichts, das haben wir gleich«, und ringt zwischen Ungläubigkeit und professioneller Höflichkeit um Fassung. Sie hebt das Törtchen aus der Auslage und betrachtet es, unschlüssig, ob sie mit den Fingern hineingreifen soll. Ich krame nach einem weiteren Euro, aber sie sagt: »Nein, nein, das passt schon«, und schaut mich an, als wolle sie mit ihrem Problem allein gelassen werden. Ich fühle mich bestätigt. Sie hat erkannt, wer ich bin.

Ich stehe auf meinem Balkon, denke zu viel nach und wünschte, Sophia wäre bei mir. Sie hätte mich vielleicht dazu gebracht, damit aufzuhören. Kopf hoch. Ich solle mehr an mich glauben, hat sie immer gesagt, aber es ist schwer, jemandem zu vertrauen, der einen schon so oft im Stich gelassen hat. Sophia würde verhindern, dass alles den Bach runtergeht. Oder zumindest, dass es sich so anfühlt. »Was willste machen«, hätte sie gesagt. So wie sie eigentlich immer nur mit drei Floskeln gesprochen hat:

»Weißte Bescheid.«

»Merkst’ was?«

»Was willste machen?«

Die ersten beiden waren endgültige Punkte, die sie hinter abgeschlossene, für sie bewiesene und unveränderliche Tatsachen setzte. Auch »merkst’ was?« war keine Frage im eigentlichen Sinn, sondern Hinweis auf eine versteckte Wahrheit, natürlich von ihr selbst erkannt, definiert, eingeordnet. »Was willste machen?« war die einzige ihrer Phrasen, die wirklich eine Reaktion erforderte. Die erwartete Antwort, »Da kannst’ nix machen«, aber nur Vorlage für ihren bestimmten Abschluss: »Genau.«

»Haste gehört? Nora macht mit Sven Schluss, und acht Monate später kriegt sie ein Kind von ’nem neuen Struppi. Merkst’ was?«

»Martin ist auch so ein Arbeitnehmer. Kugelt sich die Schulter aus und fährt mit dem Auto selber ins Krankenhaus. Und dann am nächsten Morgen geht er arbeiten. Keine Krankschreibung. Nix. Da weißte Bescheid.«

»Tina, kennste, ne? Kriselt so mit Flo. Fährt sie in Urlaub, eine Woche Portugal, die ganze Zeit wird sie von Männern angesprochen, weißte? Hat alle Gelegenheit, aber reißt sich zusammen, hat Prinzipien, will treu bleiben. Gibt also nicht nach, flirtet bisschen, weißte, aber fängt nichts an. Fliegt zurück nach München, und am nächsten Tag macht Flo Schluss.« Sie seufzt.

»Was willste machen.«

»Da kannst’ nix machen.«

»Genau.«

Ich stoße mit dem Ellenbogen hinter mir etwas vom Tisch. Es zerklirrt in Tausende kleine Teile, sodass ich nicht mehr erkennen kann, aus welcher ursprünglichen Form sich die Scherben herausgelöst haben.

Mein Vater ruft an, um mir zu sagen, dass er gleich kommt, um mir irgendwelche Tomaten vorbeizubringen, die von seiner Gemeinschaftsgärtnerei übrig sind. Das macht er immer so. Ich verstehe den Sinn hinter den Anrufen nicht. Wenn er sich meldet, ist er jedes Mal schon so nah, dass er sich, wenn er mich nicht erreichen würde oder ich ganz woanders unterwegs wäre, kaum Weg sparen würde. Andererseits hilft mir die Information, dass er gleich vor der Tür steht, auch nicht wirklich weiter. Vielleicht glaubt er, ich bräuchte genau zwei Minuten, um mich auf seinen Besuch einzustellen. Vielleicht denkt er auch erst zwei Straßen von meiner Wohnung entfernt daran, dass es unhöflich sein oder ungelegen kommen könnte, einfach aufzutauchen. Bis zum Klingeln habe ich also gerade genug Zeit, eine verrauchte Jeans aus dem Wäschekorb anzuziehen und mit der Zahnbürste dreimal quer über die Schneidezähne zu fahren.

»Hey.«

»Hallo. Na?«

Er geht ein paar Schritte in mein Wohnzimmer. Ich setze mich an den Tisch, aber er bleibt unentschlossen in der Mitte des Raumes stehen. Das macht mich unruhig.

»Willst du was trinken?«, frage ich.

Er winkt ab, er müsse ohnehin gleich wieder los, sei nur zufällig in der Nähe gewesen.

»Und die Tomaten hast du auch zufällig dabeigehabt?«, frage ich zurück und bereue das gleich, weil er sich angespannt rechtfertigt, er hätte ja morgens noch nicht gewusst, ob er es schaffe, habe die Tomaten nur für den Fall mitgenommen, dass. Wenn er geahnt hätte, dass mich das gar nicht interessiere, hätte er sich das natürlich auch sparen können.

»Tut mir leid«, sage ich und biete ihm an, sich zu setzen, wenigstens kurz, aber er schüttelt den Kopf, stellt die Tomaten auf die Anrichte, demonstrativ, als wolle er sagen: »Mehr wollte ich ja gar nicht von dir, kein Gespräch, keine Nähe, nur Tomaten vorbeibringen, hier hast du sie.«

»Also dann.«

Jetzt wäre es ausnahmsweise einmal gut, wenn meine Schwester da wäre; bei Lisa ist nämlich alles immer geordnet, Struktur vor allem anderen. Dieses Unausgesprochene, das würde bei ihr nicht durchgehen, die würde was sagen wie: »Das klang ja jetzt aber schon ein bisschen komisch bei euch beiden, was ist denn da los?« Und dann käme vielleicht auch mal was auf den Tisch. Aber sie hat ein eigenes Leben mit Kind und Mann in Hamburg und eine abbezahlte Eigentumswohnung und einen Neuwagen, das ist immerhin schon mehr Substanz als die meisten anderen Lobmeiers zustande gebracht haben. Ihre Ratschläge gibt sie mir schlaglichtartig und unaufgefordert per Telefon, eine Einordnung meines Lebens aus der Ferne, plötzlich, wenn ich an einer Supermarktkasse stehe oder am Bankomaten Geld ziehe. »Du hattest doch einen guten Job«, sagt sie, »du hattest doch Perspektiven«, und das stimmt, und ich weiß selbst nicht, wie ich ihr erklären soll, dass mich das alles nicht mehr interessiert.

Mein Vater ist wieder zur Tür raus und lässt einen vertraut undefinierten Zustand zurück, weil wir beide nichts aussprechen oder zulassen, weil er nicht sagt: »Ich fühle mich einsam«, weil er nicht sagt: »Ich brauche jemanden zum Reden«, weil er nicht sagt: »Mir war gerade danach, dich zu sehen.«

Als Mama mit all ihrem überbordenden Temperament noch da war, war mein Vater derjenige, der moderiert hat, abgewiegelt, gebremst, versöhnt. Aber jetzt ist er reizbar geworden. Ich frage mich, ob das daher kommt, dass er nach einer neuen Rolle sucht. Keine Reibung mehr. Keine Impulse. Nichts, das er abfangen und in sanfte Bahnen lenken müsste.

Aber es hängt sicher auch mit dem Internet zusammen, das die alte Serie Alarm für Ramersdorf 81 gerade neu entdeckt hat. Insgesamt gibt es ja überhaupt nur sechs Folgen. In den Achtzigerjahren wollte der Bayerische Rundfunk das Münchner Lokalkolorit von Helmut Dietls Serien wie Monaco Franze und Der ganz normale Wahnsinn mit der amerikanischen Coolness von Starsky & Hutch verbinden. Heraus kam eine unentschlossene Krimireihe um das Ermittlerduo aus dem bärbeißigen bayerischen Kommissar Raudinger mit Koteletten, Jeansanzug und 5er BMW, der gegen seinen Willen mit dem trotteligen, vergesslichen Kollegen Flopenski, genannt »Floppe«, aus Berlin ein Team bilden muss.

In einem wiederkehrenden Gag spricht der zerstreute Floppe in einer hektischen Situation – ein Gangster ist im Begriff, sich davonzumachen, ein Notruf geht ein, ein Zeuge ist in Gefahr – den ungestümen Raudinger zögerlich an. Der brüllt ihm ein unbeherrschtes »Was ist denn jetzt schon wieder?« entgegen, und Floppe sagt schüchtern: »Ich müsste vorher noch mal ganz kurz auf Toilette«, worauf die Kamera ganz nah an das Gesicht des wutentbrannten Raudingers fährt und Floppe geduckt entschuldigend aus dem Raum huscht. Floppe, das ist mein Vater.

Über das klassische ungleiche Ermittlerduo hinaus reizt die Serie auch einige andere Klischees des Krimigenres aus. Türen werden eingetreten. Die Münchner High Society und ihr implizites Kokaingeschnupfe werden übertrieben arrogant und ohne jede Tiefe gezeichnet. Gerade bei Raudingers Reibungen mit den Snobs und Floppe wird klar, dass der Zuschauer sich mit ihm identifizieren soll, gegen überheblichen Geldadel, gegen intellektuelle Umständlichkeit, gegen gesellschaftlichen Wandel in jeder Form.

Die Dialoge sind schief. Der Jargon wechselt ständig zwischen Anbiederung an die Jugendsprache, wie in Floppes locker gemurmeltem »Geil dich mal wieder ab«, und moralisierenden bis pathetischen Ansprachen Raudingers: »Das Teufelszeug hat schon so manches arme Schwein in den Abgrund gerissen.«

Aber gerade wegen seiner Schwächen und Brüche ist Alarm für Ramersdorf 81 jetzt wieder aufgekommen. Gerade wegen des belehrenden Duktus, wegen der misslungenen Lockerheit, wegen dem, was die Serie will und nicht erreicht, ist sie ideal, um sie ironisch zu zitieren, um sie beim Kiffen anzuschauen, um mit ihren Dialogen spontan Situationen zu kommentieren. Und zufällig vorbeilaufende Passanten rufen meinem Vater hinterher: »Hey! Hey, Floppe! Musst du nicht vielleicht noch mal ganz kurz auf Toilette?« Er hat das Pech, sich selbst auch nach all den Jahren noch ähnlich zu sehen.

Anfangs hat er noch versucht, solche Kommentare wegzulächeln und abzuwinken, aber neulich wollte er eine Dose nach spottenden Jugendlichen treten. Sie war mit Sand gefüllt, um einen Zeitungsaufsteller an seinem Platz zu halten, und er hat sich den kleinen Zeh gebrochen. Der unverbesserliche Hannes Lobmeier. Auch er kann seiner Bestimmung nicht entkommen. Ich gehöre zu einer Dynastie von Verlierern, und ohne Mama haben wir kein Gegengewicht mehr. Denn Mama ist tot, an einem Hirninfarkt gestorben, von einem Moment auf den anderen in einer Kneipe umgekippt, neben der Jukebox, die The Boys are Back in Town von Thin Lizzy gespielt hat. Umgeben von Stammgästen, die erst noch gelacht haben, ist sie einfach eingesackt, und es hat einige Momente gebraucht, bis alle verstanden, dass etwas ernsthaft nicht in Ordnung war. Und es hat nicht lange gedauert, bis sie eine Fußnote wurde, eine Stammtischanekdote, haste das gehört, hier hat’s mal eine umgehauen, direkt neben der Jukebox. Wir dachten, die wär besoffen, aber die war tot. Direkt. Hirnschlag oder so. Gar nicht mal alt. Mitte fuffzig.

Was willste machen?

Da kannst’ nix machen.

Genau.

2

Meine Wohnung ist voller Feuerzeuge. Und was mache ich den ganzen Tag? Feuerzeuge suchen. Das kleine Apartment, die Spüle, in der sich Teller stapeln, die Kisten mit achtlos hineingestopften Dingen. Ich gehe nach draußen und zünde eine Zigarette an. Der Balkon voller sich wirr ineinander verschränkender Gegenstände, alte Turnschuhe auf dem Rost des Grills, ein Nokia-Handy in Originalverpackung, leere Weinflaschen, eine vergammelte Jalousie. Mein Blick fällt auf die Hanteln, und sie kommen mir absurd vor. Nichts davon brauche ich noch. Das meiste ist unbenutzbar. Aber ich war noch nie gut darin, kaputte Dinge loszulassen. Auf dem Fensterbrett steht Sophias Hanfpflanze. Eigentlich sollte ich nur kurz auf sie aufpassen. Aber erst vergaß Sophia, sie abzuholen, dann verschwand sie, und jetzt gieße ich sie schon seit fast einem Jahr.

Wieder drinnen kommt mir der Raum noch beengender vor. Vielleicht sollte ich mich um etwas Größeres kümmern. Ich weiß, dass eine kleine Wohnung mir eigentlich nicht peinlich sein sollte, trotzdem steigt ein Hauch des alten Gefühls, selbst Kleinigkeiten als persönliches Versagen zu empfinden, in mir auf. Kurze Stiche von vergessenen Ambitionen: Frauen, die sich abwenden, als ich sie nach Feuer frage. Fußballtrainer, die Aufstellungen ohne meinen Namen vorlesen. Werturteile von anderen generell. Ein Mädchen, das »Verpiss dich« sagt, sobald ich im Club auf sie zutanze. Marmeladen, Brötchen und Joghurts, die ich gekauft habe, ohne selbst zu frühstücken, nur damit ich sie jemandem anbieten könnte, der über Nacht bliebe. Immer wieder landeten sie im Müll, lange nach Ablauf ihres Verfalldatums.

Diese Enttäuschungen sind lang her und weit weg. Mit jedem weiteren Atemzug finde ich wieder zu meiner erlösenden Gleichgültigkeit, endlich. Ich bin genau da, wo ich sein sollte.

Wie ich früher so besorgt um alles war, das betrachte ich inzwischen wie von außen. Wenn ich mich jetzt an die Zeit erinnere, bin ich mir fast nicht mehr sicher, dass es ich es bin, der sie erlebt hat. Da ging der große Anton Lobmeier. Da strampelte er sich ab. Da gab er alles. Da versuchte er auf einer WG-Party, Sophia zu beeindrucken, von der er noch nicht wusste, dass sie seine beste Freundin werden würde.

Ich stand in die Ecke gedrängt mit ihr, und ihr Blick flackerte unruhig durch den Raum. Der schleppende Anfang der Party war überwunden, die Salatschüsseln waren ausgekratzt, die Zeit, in der die Gäste sich schüchtern nach bekannten Gesichtern umgesehen hatten, war vorbei. Niemand fragte mehr zaghaft denjenigen, der am nächsten am Kühlschrank stand, wie er noch mal heiße, sorry, und ob er noch ein Bier herausgeben könne. Inzwischen drehten alle, ohne zu fragen, Zigaretten von herumliegendem Tabak, durchsuchten ungehemmt die Schränke nach Hochprozentigem, Mischgetränken und Limetten.

»Ich arbeite in einer großen Marketingagentur«, hörte ich mich sagen, das Feld sei nicht so kreativ, aber man lerne die betriebswirtschaftliche Seite kennen, das wäre ja auch nicht so schlecht, und für den Lebenslauf sei es, wie man ja wisse, sinnvoll, Erfahrung in einem Bereich zu sammeln, der in alle möglichen Richtungen offen sei, dann könne man den nächsten Schritt woanders machen, denn es sei ja kein Geheimnis, dass es innerhalb von Unternehmen immer schwer sei aufzusteigen, gehaltstechnisch sowieso, aber auch von der Position her. Deshalb versuchte ich ja auch nebenher, ein paar andere Standbeine aufzubauen, ein kleines Start-up vielleicht, es sei noch nicht spruchreif, aber das Konzept stehe schon im Groben, und gerade in München müsse man ja schauen, wo man bleibe, ein Drittel des Gehaltes, das wisse man ja, sollte in etwa für die Miete vorgesehen sein, aber was man da schon an Kohle ranschaffen müsse, sei ja nicht mehr feierlich, wenn man nicht gerade bei einem Konzern angestellt sei, oder Software-Entwickler. Deshalb wohnte ich ja auch mit meiner Freundin hier in der WG, auch wenn das natürlich etwas unangemessen sei, als Festangestellter mit Universitätsabschluss, aber es wäre ja nur auf Zeit. Es dauere eben ein bisschen, bis man hier was finde.

Nichts davon war eine Antwort auf ihre ursprüngliche Frage: »Na, wie geht’s so?«

»Was ist denn mit deinem Mitbewohner los?«, wandte sie sich folgerichtig nicht an mich, sondern an James, der lachte und schulterzuckend ein Bier aus dem Kühlschrank angelte. »Mach dich mal locker.« Sie klopfte mir auf die Schulter und ging aus der Küche in Richtung Wohnzimmer, zum Rest der Party.

»Wer ist die denn überhaupt?«, fragte ich James.

Er zuckte mit den Schultern und hatte nur Vages anzubieten. Sophia, die Freundin einer Freundin, mal aufgetaucht und jetzt irgendwie immer dabei, aber das sei doch auch nicht so wichtig.

Ich nahm die Rumflasche aus James’ Hand, goss ein paar Fingerbreit auf die Eiswürfel in meinem Glas, viertelte eine Limette, warf die Stückchen hinterher und hatte dabei das nagende Gefühl, all das könnte ich ruhiger und kontrollierter und erhabener tun, wenn ich an einer großen Arbeitsfläche in einer offenen Küche in einer eigenen Wohnung stünde, statt es umständlich zwischen beiseite geschobenen Bierflaschen mit aufgedunsenen Zigarettenstummeln darin zu erledigen.

Durch den Türrahmen sah ich, wie Sophia etwas zu Doro sagte. Doro lachte auf und drehte sich in meine Richtung, merkte, dass ich sie anschaute, und warf mir einen stummen Kuss zu, ihre Miene irgendwo zwischen amüsiert und entschuldigend.

»Deine Freundin?«, fragte ein Kumpel von James, und ich nickte, fragte mich, ob er Doro hübsch fand, ob ich eine hübschere Freundin haben sollte oder ob sie für mich eigentlich zu hübsch war und ob das alles jemals aufhören würde. Ich stellte das Gulasch auf den Balkon, weil kein Platz mehr im Kühlschrank war.

»Scheiß auf die Mucke«, sagte Sophia, »können wir nicht mal was anderes hören? Anton, du hast doch bestimmt was.«

»Ja«, sagte ich und strich Doro abwesend über den Rücken, »schau halt einfach im Schlafzimmer.«

»Die ist lustig«, sagte Doro.

»Ich find die seltsam.«

»Ein Tape. Ey, wer hat denn jetzt noch Tapes! Was ist denn da drauf?«

»Das ist keine Musik.« Ich lief rüber und griff nach der Kassette in Sophias Hand, aber sie zog sie zurück.

»Was denn dann? Ich will das jetzt hören.«

Sie lachte und versuchte, ihr Handgelenk aus meinem Griff zu winden. »Was ist denn dann drauf«, fragte sie, »Liebeslieder?«

Es sei nur was für mich selbst, langweilig für andere, sagte ich, griff noch mal danach und entlarvte meine Worte als verzweifelten Ablenkungsversuch. Sie wich zurück und stieß mit dem Fuß eine leere Weinflasche um. Es klirrte, und die Leute schauten auf, einer lachte aus der anderen Ecke des Raumes.

»Was ist da drauf? Wir wollen das hören. Spiel’s ab.«

»Na gut.« Ich ergab mich und ließ los.

Sophia grinste, die Kassette rastete mit einem Klacken ein, sie drückte die schwere Play-Taste.

»… zuversichtlich. Ich ruhe in mir selbst.« Meine Stimme hangelte sich an den Worten entlang, versuchte, jede Silbe sicher zu setzen, versuchte, sich selbst von etwas zu überzeugen, und gerade das machte es umso offensichtlicher, dass ihr der letzte Rest an Sicherheit fehlte.

»Bist du das? Haha.«

»Ich bin tatkräftig. Ich fühle mich zuversichtlich. Ich ruhe in mir selbst. Ich bin tatkräftig …«

»Was ist das denn?« James stand im Türrahmen. Zwei Freundinnen auf der Couch fingen an zu kichern.

»… ich ruhe in mir selbst.«

»So lustig ist es auch wieder nicht«, wollte ich sagen, »dass jetzt alle lachen. Okay, Leute, wir können es wieder ausmachen, habt es ja gehört.« Aber ich blieb stumm.

»Ich bin Anton Lobmeier.« Das Lachen wuchs zu einem Dröhnen heran, noch mehr Gäste drängten neugierig ins Zimmer.

»Der große Anton Lobmeier. Ich bin Anton Lobmeier. Der große Anton Lobmeier. Ich bin tatkräftig …«

James kriegte schon fast keine Luft mehr, Doro konnte nicht an sich halten, obwohl sie die Tapes schon Dutzende Male gehört hatte, nur Sophia lachte nicht, sondern musterte mich wie ein Kuriosum, halb verblüfft, halb entgeistert. Endlich löste ich mich aus der Starre, ging aus dem Raum und merkte erst dabei, dass ich mir keine Haltung für diesen Gang zurechtgelegt hatte. Stolz, gleichgültig, entspannt mitlachend, das alles wäre besser gewesen als die resignierte und allgemein gefügige Art, in der ich jetzt hinausschlich und etwas von Bier und Kühlschrank murmelte, während mich die abgehackten Laute der Lacher, dumpf, hell, klar, spitz, aus der Tür trieben. Der große Anton Lobmeier.

3

Die Schlagzeilen, mit denen der Zeitungsständer die Passanten konfrontiert, stellen die wichtigsten Fragen zur jüngsten Finanzkrise, aber ich kenne die Antworten schon und helfe immer gerne. Ist mein Geld jetzt in Gefahr? Natürlich. Wie kann ich meine Rücklagen schützen? Gar nicht. Wohin kann ich mich wenden? Nirgendwohin. Wer bringt mich durch die Krise? Niemand. Ist Europa noch zu retten? Nein. Was kann ich machen? Nix.

Der FC Bayern hat Hannover 96 zu Hause souverän mit zwei zu null geschlagen. Ein perfektes Beispiel der Dominanz des deutschen Rekordmeisters. Ohne Spektakel, aber auch ohne einen Moment, der den geringsten Glauben aufkommen ließe, irgendetwas könnte anders laufen, als man es erwartet hatte. Es ist schon fast niemand mehr wütend darüber. Die Menschen wenden sich anderen Dingen zu. Nehmt das, ihr kämpfenden Underdogs. Akzeptiert eure Rolle, so wie ich meine akzeptiere. So läuft das hier und nicht anders. Alles unter dem Champions-League-Titel ist Versagen. Das hier ist München.

Es gibt nichts Schöneres, als Ambitionen loszulassen. Ich bin schon wieder fünf Minuten zu spät, aber Svenja verliert kein Wort darüber. Sie freut sich arglos, dass ich so belastbar bin, weil sie nicht weiß, woher meine Belastbarkeit kommt, nämlich daher, dass mir alles restlos egal ist. Gleichgültigkeit ist der Schlüssel zur Produktivität als Angestellter im Spätkapitalismus, da ist es vollkommen bums, ob man Key-Accounter ist, oder auf einem Fahrrad Essen ausfährt. Bis auf das eine Mal, als ich die Lieferbox in der U-Bahn vergessen habe, mache ich einen perfekten Job. Und selbst das ist nicht aufgefallen. Ich war sowieso schon auf dem Rückweg gewesen, niemand musste vergeblich auf sein Kateressen am Sonntagabend warten, und ich konnte sie gleich am nächsten Tag im Fundbüro wieder abholen.

»So etwas kommt wahrscheinlich sogar Ihnen nicht alle Tage unter?«, fragte ich den melancholischen Mitarbeiter.

Aber er winkte ab. »Eine Kuckucksuhr, Skistiefel, eine Tuba, ein signiertes Porträt von Franz Josef Strauß … und das alles nur in den letzten Wochen.« Als ich das Formular unterschrieben hatte, seufzte er und murmelte, mehr als dass er es wirklich zu mir sagte: »Was die Leute so alles verlieren, ohne es zu bemerken.«

Ich übernehme auch Aufgaben, die die anderen Fahrer ungern machen, wie die Garage zu fegen oder die Fahrräder zu flicken.

»Macht dir das sicher nichts aus? So was Anspruchsloses zu erledigen?«, fragt Svenja.

Aber ich kenne wirklich anspruchslose Arbeit. Mails beantworten, Telefonate führen, Excel-Tabellen mit Abschlüssen befüllen, Präsentationen vorbereiten, das ist die wirklich stupide Arbeit, das ist der wahre Gipfel der Sinnlosigkeit. Weil sie nicht nur stressig ist, wenn sie in ausreichender Menge über dir ausgekippt wird, sondern weil sie auch noch deinen Kopf erstickt, weil sie dich so in Beschlag nimmt, dass du nicht mal die Freiheit hast, zwischendurch an etwas anderes zu denken. Jede Stunde mit dem Besen in der Hand ist anspruchsvoller. Vorausgesetzt natürlich, du hast etwas, worüber du nachdenken kannst. Und davon habe ich wirklich genug.

Die Borsten des Besens zeichnen feine Spuren auf dem Asphalt. Staub lässt sich nie ohne Rest bewegen. Ich überlege, ob ich Doro wirklich etwas zum Geburtstag schenken sollte. Vielleicht übertrete ich eine Grenze, vielleicht ist es auch überflüssig. Aber Gewohnheiten sind zäh. Buch und Kalender liegen neben Packpapier und Tesafilm. Sie erwähnte, dass sie einen Terminkalender für die Küche brauche. Der Klappentext klang, als könnte sie das Buch mögen. Ich habe es nicht gelesen, also hat es nichts mit uns zu tun. Nichts, was für uns stünde.

Ich hätte gern zu ihr gepasst. Aber ich bin der große Anton Lobmeier. Der Typ, der ins Gäste-WC kotzt, in Boxershorts rauskommt und durch das Gekicher sagt: »Ich hab nichts zu verlieren.« Ich bin der Typ, der sich das Knie verletzt, als er nach einem misslungenen Putt beim Minigolf versucht, den Schläger durchzubrechen. Der den Schläger über die Hecke wirft, in die Windschutzscheibe eines BMW. Der dann monatelang die Reparaturrechnung abbezahlen muss. Und einen leicht verbogenen Minigolfschläger für fünfzehn Euro. Wer so etwas nicht aushält, der darf nicht Minigolf spielen. Das ist dann nichts für den. Da spielt man eben nur gegen sich selber. Das kann die Leute schon fertigmachen.

Ob sie noch weiß, wie wir am Ende nebeneinandergelegen haben? Undurchdringbar. Ich hatte sie an mich gedrückt und Angst, dass sie mich nicht mehr liebte. Und vielleicht hatte sie dieselbe Angst. Neulich fiel mir plötzlich etwas von ganz früher ein. Wir saßen am Frühstückstisch, und es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit zu ihr gekommen war, und ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken, was das bedeutet.

»Wer is’n das in der Küche?«, hatte ihre damalige Mitbewohnerin James auf dem Flur gefragt.

Und James sagte: »Das? Ach, einer, den Doro aufgerissen hat.«

Sie hat mich aufgerissen. Vielleicht stimmt das. Irgendwas hat sich geöffnet und geht jetzt nicht mehr zu.

Die kleinen Momente, in denen sie sich gefragt hatte, ob da noch mehr war, ob da noch mehr sein sollte, die kleine Berührung durch ein schüchternes Lächeln, das flüchtige Gefühl einer Verbindung, das kann ich alles abschütteln, dreimal tief durchatmen, klopfe mir selbst auf die Schulter, kein Schmerz ist es wert, dieser Sehnsucht zu folgen, und ich habe sie ja, ich hege sie ja in mir, ein kleiner Kompressor rattert mit jedem Aufwallen ein bisschen stärker, aber es gibt keine Verbindung nach außen, und dann lasse ich ihn eben wummern, bis ihm der Sprit ausgeht, und dann ist alles wieder ruhig. Und das hatte ich doch gewollt.

»Hey, kannst du einspringen? Mir geht grad ein Fahrer ab. Sieht ja eh schon gut aus hier.«

»Klar.«

Ich stelle den Besen in den Schuppen. Svenja gibt mir den Zettel, und ich überfliege die Daten. In zehn Minuten bin ich beim Restaurant. Die Bestellung führt mich zu einem ziemlich noblen Afghanen. Das ist immer der erfüllendste Moment, wenn der Laden voll ist und ich reinkomme. Jacke und Rucksack in grellem Pink, mein auffälliger Anblick ist den gut gekleideten Gästen noch ein bisschen unangenehmer als dem Personal. Hier kommt einer, der das Ambiente kaputt macht, und ich kann mir die Erleichterung, wenn ich wieder raus bin, nur vorstellen. Sie schauen mich an, beiläufig, ein kurzes Schaudern: Auch wenn nicht alles perfekt läuft, sind sie wenigstens nicht ich. Ganz so, als hätten sie keine Hölle, aus der sie ausbrechen könnten. Aber mir ist nichts unangenehm, und auch sie sollten sich freuen, in ihren gedeckten Farben, ich bestätige das, was sie sind, gebe ihnen Legitimität. Umgekehrt ist das natürlich genauso. Win-win, Freunde.

Ich trete in die Pedale, einen isolierten Kasten mit hochwertigem Lammfilet an Joghurt-Limonen-Soße auf den Rücken geschnallt, die Autos überholen mich, Ampeln rot, gelb, grün, ich bin Teil dieses Flusses. Eine schwere Tür, der Summer gibt sie frei, ich nehme immer zwei Stufen auf einmal.

»Moment«, sagt eine Frau hinter der einen Spalt weit geöffneten Wohnungstür, »ich muss kurz mein Geld … Ah ja.« Sie macht die Tür auf.

»Äh, Herr Lobmeier?«

Sie ist verblüfft, aber wie sollte sie es auch nicht sein, wenn der Key-Account-Manager, mit dem sie eine Zeit lang einen stets vertrauensvollen Dialog geführt hat, plötzlich in einer grellen Allwetterjacke vor ihr steht, außer Atem und verschwitzt, das Lamm in Styroporschalen in einer Plastiktüte hilflos vor sich her gestikulierend. An ihren Namen kann ich mich nicht erinnern.

Ob das so eine Art Sabbatical sei, will sie wissen. Eine Auszeit? Mal was anderes machen? Eine Selbstfindungsphase?

»Nein, nein, ich habe noch nie so in mir selbst geruht.« Ich bemerke die Abwesenheit eines früher vertrauten Gefühls. Ich habe aufgehört, mich zu schämen, und manchmal fällt mir das noch auf. Wie schön das ist. Die Bedeutung, mit der die Mails der ehemaligen Kollegin früher aufgeladen waren, kommt mir jetzt völlig absurd vor. »Ich erwarte Ihre Antwort bis morgen um 16 Uhr. Können wir das finalisieren?« Obwohl es nur um Kleinigkeiten ging, konnte ich sofort aus ihrem Tonfall herauslesen, dass es in Wirklichkeit nur um sie ging, ihre Hetze, ihren Stress, ihr Leben. Ich, ich, ich.

»Und was machen Sie inzwischen so?«

»Homeoffice nach der Babypause«, erklärt sie, bedankt sich und kramt nach Münzen, obwohl sie die Bestellung schon online bezahlt hat.

»Das ist doch nicht nötig«, wehre ich ab, aber sie besteht darauf, »doch, doch«, und gibt mir erst zwei Euro und dann noch einen Euro und nach einem kurzen Zögern weitere zwei: »Also dann.« Sie schließt hastig die Tür.

»Miriam Kubitz« steht auf dem handgeschriebenen Türschild. Jetzt erinnere ich mich auch. Ich habe gegen einen Menschen verloren, der Kringel auf dem I macht. Besser geht’s gar nicht.

»Wenigstens kannst du dich richtig kaputtmachen, manche Leute können noch nicht mal das.« Das hat Sophia zu mir gesagt, als Doro mich verlassen hatte, und man musste immer eine tiefere Bedeutung hinter ihren Witzen vermuten, allein schon, weil sie einem selten mehr gab.

Dass sie sich kurz, nachdem sie das sagte, vom Balkon übergeben musste, bedeutete nicht, dass es nicht stimmte. Sie war schon immer jemand, der keine Übergänge kannte. Nicht über einen leichten Schwips zum Glühen zum Betrunkensein und dann die Lichter ausschießen, sondern die ganze Zeit stocknüchtern und schlagartig völlig besoffen. Auch beim Tanzen war es so, sie hat nie abgewartet und geschaut, was andere machen, dann mitgewippt, dann ein bisschen die Hüfte bewegt, sondern hat auf einmal das Glas auf den Tisch gehauen, ist aufgestanden und hat sich reingestürzt.

Wie ein binäres Energiebündel. Da ist sie nüchtern, da ist sie besoffen. Da ist sie gleichgültig, da ist sie wütend. Da ist sie da, da ist sie weg. Da ist sie lebendig, da ist sie tot. Würde ihr ähnlich sehen.

Als Sophia noch da war, hat sie alle nervös gemacht. Mit ihrem beharrlichen Keine-Kinder-kriegen-Wollen. Mit ihren wechselnden Freunden. Mit ihrer WG. Mit ihrem ständig prekären Leben und dem Fünf-Jobs-an-der-Steuer-Vorbeijonglieren. Aber vor allem mit ihrer unverschämten Gelassenheit und ihrer restlosen Gleichgültigkeit gegenüber der Tatsache, dass man das doch eigentlich nicht machen konnte. Oder zumindest nicht lange. Oder sich geringstenfalls dabei schlecht fühlen musste.

»Die ist ja jetzt auch Mitte dreißig.«

»So langsam müsste man ja mal …«

»Hat die eigentlich Rücklagen? Die erbt doch auch nichts.«

Aber jetzt, wo sie weg ist, vermissen alle sie. Als Gegengewicht. Als Möglichkeit, dass es eben doch anders geht. Als kleine Ausflucht, und sei es nur in Gedanken.

Sophia hatte eine Art, die Welt zu ordnen, um die sie alle beneideten. Ständig erfand sie komplizierte Begriffe für die alltäglichsten Dinge. Wie das ertappte Umfokussieren.

»Ah ja«, hatte ich gesagt, als sie davon sprach, »wenn man wegschaut, weil einem was unangenehm ist.«

»Nein, der Verlegenheitsweggucker ist noch mal was ganz anderes«, wischte Sophia meine Vermutung weg. Sie mochte es nicht, wenn sich jemand in ihre Konstrukte einmischte. »Beim ertappten Umfokussieren hat dich jemand dabei erwischt, wie du ihn anstarrst. Muss nicht mal absichtlich sein. Kann aber natürlich. Derjenige schaut von seinem Buch auf, oder von seinem Handy oder was weiß ich, und bemerkt, dass du ihn gerade ansiehst. Das ist der klassische Fall fürs ertappte Umfokussieren. Nur Amateure würden sofort wegschauen. Damit gibst du das Eingeständnis, dass du heimlich geglotzt hast, dass du jemanden ausgiebig gemustert hast. Nee, das geht gar nicht. Was du idealerweise tust: Du lässt es zu, dass eure Blicke sich so einen Atemzug lang begegnen. Jetzt ist natürlich nicht jeder Atemzug gleich lang, klar, aber das ist eine ganz gute Hausnummer, so allgemein betrachtet. Dann lässt du deinen Blick wegwandern, ganz langsam, und fokussierst auf etwas anderes. Deshalb Umfokussieren. Fortgeschrittene können dabei ein bisschen die Augen zusammenkneifen oder die Stirn in Falten legen. Wenn es perfekt rüberkommt, sieht es so aus, als hättest du dich in Ruhe im Raum umgeschaut, wer ist alles da, was gibt es zu sehen, und hättest dann mit einem Mal was entdeckt, was dich interessiert. Das, was du dann fokussierst, muss auf jeden Fall hinter dem oder der Beglotzten liegen, denn sonst wirkt das ganz schnell unnatürlich. Wenn du auf einmal eine Stehlampe mitten im Raum völlig konzentriert ins Visier nimmst oder ein Tablett mit Häppchen anschaust, als hättest du noch nie aufgespießte Oliven gesehen. Das geht gar nicht. Übrigens muss im Rücken des Beglotzten gar kein Objekt sein, du kannst dir einfach was vorstellen. Es darf nur nicht so weit außerhalb der Blicklinie liegen, und du darfst das mit dem Augen zusammenkneifen und interessiert wirken, nicht übertreiben, damit sich der andere nicht umdreht. Nur wenn hinter ihm gar nichts ist, ’ne weiße Wand oder so, dann musst du aufpassen. Ist mir mal passiert. Ertappter Umfokussierer ins Nichts, und dann dreht der Kerl sich so fragend um. Junge, das war peinlich. In so ’nem Fall muss man dann eben den Blick weiter ganz ruhig wegwandern lassen. Das ist zwar fast so wie unschuldig pfeifen und weiterschlendern, aber der scheinheilige Zwitscherer ist bestimmt seit den Dreißigerjahren nicht mehr unironisch aufgeführt worden, und es ist immer noch besser, als ganz das Gesicht zu verlieren.«

So war ihre Welt eben aufgebaut, und in sich ergab das Ganze ein schlüssiges System. Am Anfang wusste ich das noch nicht. Da dachte ich, sie wäre einfach nur eine von den losgelassenen Gestalten, die ziellos durch die Nächte streifen, ein zufälliges Zusammentreffen nach dem anderen, bei dem immer sie Eindruck bei den anderen hinterließ, während sie sich kaum daran erinnern konnte, wem sie begegnet war, Berührungen nur an der Oberfläche.

4

»Ach, ach, ach«, sagte eine heisere Stimme von der Bank vor der Kneipe, »der große Anton Lobmeier.« Ich brauchte ein paar Augenblicke, bis ich Sophia wiedererkannte, als wir uns das erste Mal nach der WG-Party begegneten. Ich fragte sie, was sie hier mache.

Sie sagte, sie warte darauf, dass etwas passiere. »Und zack, da kommst du vorbei. So ein Zufall. Willst du eine Zigarette?«

Meine letzte Kippe hatte ich als Teenager geraucht.

»Nein danke, ich rauche nicht.«

»Er raucht nicht«, sagte sie lächelnd zu sich selbst und zündete ihre Kippe an. »Besser so. Du denkst, du rauchst die Zigarette«, sie machte mit dem Arm eine ausholende Geste, und die Glut zog einen Bogen durch die Luft, »aber die Zigarette raucht dich. Ist ungesund. Aber was soll man machen? Es gibt Struktur. Gliedert den Tag. Setz dich.«

Ich setzte mich zögernd, die Hände in den Hosentaschen, und scharrte mit den Füßen im Kies.

»Was ist denn mit dir los? Mach dich mal locker. Komm mit rein.«

»Da läuft Hip-Hop.«

»Und weiter?«

»Ich weiß nicht«, sagte ich, »Hip-Hop ist irgendwie so redundant.«

»Redundant? Mann, du bist ja auf Zack. Redundant«, äffte sie mich nach. »Sonst noch was rausgefunden? Heavy Metal ist so laut, und Streichquartette haben nicht genug Wumms, um einen Club richtig zum Kochen zu bringen.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn man eine Schleife hat, die gut klingt, wo sich Ende und Anfang anfassen, dann kann das auch ewig so weitergehen, warum sollte man da irgendwas dran ändern? Und Texte gibt’s auch noch, ganz nebenbei. Was hast du denn überhaupt gegen Redundanz? Gehst da immer in dein Büro, wenn ich mich richtig erinnere, Rechner rauf, Rechner runter, zwischendrin liebloses Rumgeklicke, und jetzt erzählst du mir, dass dich Redundanz langweilt.«

Damit hatte sie irgendwie recht. Jedenfalls war die Diskussion so begonnen und auch wieder beendet. Ich seufzte. Es war mir schon immer unangenehm, wenn Menschen aus dem Stegreif Theorien über mich parat hatten, und noch unangenehmer, wenn sie zutrafen. Und Sophia hatte nicht wenige Theorien. Ich verstand nicht alles, was sie sagte, aber ein paar Punkte blieben hängen. Ich müsse mich locker machen. Ich solle mal »richtig abfucken«, was auch immer das hieß. Ich hätte Pech, hier zu wohnen, weil das ausgerechnet in dieser Stadt schwierig sei. Ich solle mich doch nur mal umschauen. Alle gingen um elf ins Bett. Ihrer Ansicht nach sei ich viel zu angespannt, und es gäbe nur zwei Arten, das zu ändern: loslassen oder verdichten. Als ich fragte, was sie mit verdichten meinte, winkte sie ab.

»Egal. Ich laber nur. Hör gar nicht auf mich.«