Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

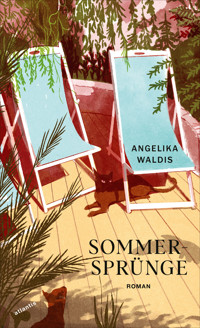

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein sinnlicher, dramatischer Sommer. Peter fährt in das alte Tessiner Ferienhaus Casa Casta, um sich das Leben zu nehmen. Seine Schwester Judith, Mutter zweier kleiner Kinder, stürzt sich in eine leidenschaftliche Beziehung. Und Ina, die verwitwete Großmutter, muss ihre Erinnerungen zu Grabe tragen. Was ein harmonisches Familientreffen werden sollte, wird eine bittere Entlarvung von Lebenslügen: Die Vergangenheit schlägt zurück. Heimlichkeiten kommen ans Licht und zerstören nun, drei Jahrzehnte später, Judiths neue Liebe zu Dante. Aber wie hätten die beiden wissen sollen, dass sie nicht zusammenkommen dürfen? Angelika Waldis erzählt scheinbar leicht und doch voller Spitzen vom Aufeinandertreffen dreier Generationen in einem Sommerhaus und von neuem Glück, das einem alten Geheimnis zum Opfer fällt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Angelika Waldis

Sommersprünge

Roman

Atlantis

Für Otmar

IPeter sucht ein Seil

Auch das noch, jetzt musste er den ganzen Weg laufen, im Dunkeln. Freitags um zehn Uhr abends fuhr kein Postauto mehr. Bis zur Casa Casta war es mindestens eine Fünfviertelstunde. Und er hatte seine Stadtschuhe an, war direkt vom Büro abgehauen. Seit Mittag hatte er nichts mehr gegessen. Er spähte durchs offene Fenster ins Ristorante Stazione, an der Theke stand lärmend eine Gruppe Männer, die Tische waren leer. Nein, das war nichts für ihn. Er mochte kein freundliches Gesicht aufsetzen und sich für einen Teller schlechter Ravioli bedanken. Er mochte nicht mal »buona sera« sagen. Er mochte gar nichts mehr.

Eine halbe Stunde ging er auf der Autostraße, im blauen Licht der Straßenlaternen. Wenn ein Auto vorbeifuhr, trat er wartend zur Seite. Die am Steuer dachten sich wohl was, wenn sie im Scheinwerferstrahl hier jemanden stehen sahen, jemanden mit Anzug und Krawatte. Peter war dankbar, dass keiner anhielt und anbot, ihn mitzunehmen. Erst nachdem er wieder ein Stück zurückgegangen war, fand er die Stelle, wo ein Fußweg zum Fluss abbog. Der Fluss rauschte kaum, er hatte nicht viel Wasser, er glänzte nur, quecksilbrig. Drüben war Italien. Erst jetzt sah Peter den vollen Mond, er hing wie eine Deckenlampe von der Himmelsmitte. Die Schatten der Uferbäume waren kurz und schwarz. Peter rechnete: Es war dreizehn Jahre her, dass er auf diesem Weg nach Casta gelaufen war. Damals war sein Vater gestorben, und Peter hatte es zu Hause nicht mehr ausgehalten, hatte drei Tage die Schule geschwänzt. Der Weg war noch derselbe, ein zufälliger Pfad, festgetretene Erde, mal neben, mal zwischen den Bäumen. Ab und zu musste man sich ducken. Peter stolperte über eine Baumwurzel und fluchte. Salome lag bestimmt schon im Bett und schlief. Sie würde sich erst am Morgen fragen, warum er nicht zu Hause war. Doch sein Zuhause war nicht bei Salome. Sein Zuhause gab es nicht mehr. Salome hatte ihn aufgenommen, und abends schob sie mit beiden Händen ihre langen, glänzenden Haare zur Seite, damit Peter auf ihrem Kissen Platz fand.

Salome wusste alles von ihm.

Nur von den Dreißigtausend wusste sie noch nichts. Die hatte er frisch unterschlagen.

In der Casa Casta würde er im Küchenschrank bestimmt etwas Essbares finden. Und Wein. Viel Wein, um einzuschlafen. Eine wunderbare Nacht war das, dieser Mond, dieser Schimmer auf den Blättern. Manchmal hörte Peter so etwas wie Flügelschläge, ein leichtes, dumpfes Knattern über dem Fluss. Seine Schuhe und Socken waren inzwischen nass, er war beim Überspringen eines Wasserlochs gerutscht. Als in einer Kehre die dunkle Gestalt eines Hundes auftauchte, erschrak Peter zu Tode, er sah aber gleich, dass der Hund angeleint war. Der Mann, der folgte, trug eine Uniform. Hund und Mann blieben stehen. »Buona sera«, sagte Peter und setzte seine Schritte fort. Der Hund knurrte. »Buona sera«, sagte der Mann, und Peter hatte das Gefühl, dass er ihm nachblicke. Es war ein Grenzwächter, der das Schweizer Ufer nach Verdächtigen absuchte, nach Schmugglern, nach Flüchtigen. Auch Peter war auf der Flucht.

Nun war es nicht mehr weit.

Bei Tag hätte er jetzt direkt den Hang hochsteigen können, aber in der Dunkelheit würde er den Weg durchs Dickicht nicht finden, der war immer wieder neu zugewachsen und von umgestürzten Bäumen verdeckt. So musste er über die Straße nach Casta laufen, die Straße mit den vielen Kehren. Das war ein Umweg. In den Häusern bei der Kapelle San Pio flackerte Fernsehlicht. Zweimal löste er ein giftiges Hundegekläff aus. Er ging, so rasch er konnte, schwitzte und hörte sich keuchen. Weiter oben gab es keine Straßenlaternen mehr, und die Straße war nicht mehr asphaltiert. In Casta war alles dunkel, verlassen lag das Haus in seiner Mulde am Hang. Auch im Flügel von Signor Cavatti brannte kein Licht. Als Peter um die Hausecke bog, huschte etwas von der Größe einer Katze davon. Das Versteck mit dem Schlüssel fand er nicht gleich, er tastete das Gemäuer bei der Regenrinne zuerst auf der falschen Seite ab. Eigenartig, wo er dieses Versteck doch selbst vorgeschlagen hatte. Als er den Schlüssel endlich in den Fingern hielt, seufzte er laut auf. Er ging nicht gleich ins Haus, sondern setzte sich auf die Steinbank beim Lavendel. Sechs Stunden war er unterwegs gewesen, und nun hatte er es geschafft. Niemand wusste, dass er hier war. Wäre er mit dem Auto vorgefahren, hätte Nachbar Cavatti ihn gehört. Gut, dass er kein Auto mehr hatte. Dass er gar nichts mehr hatte. Nur noch die Stille.

Was konnte Salome tun, wenn sie ihn morgen in der Früh nicht neben sich fand. Auf seinem Handy war er nicht zu erreichen, das lag irgendwo in Salomes Küche. Ins Büro anrufen brachte nichts, morgen war Samstag, niemand auf der Arbeit. Seine Mutter anrufen brachte auch nichts, Salome hatte Ina noch nie getroffen, Ina wusste nicht mal, dass es Salome gab, wusste nicht mal, dass Peter keine eigene Wohnung mehr hatte. Blieb die Polizei. Die würde freundlich abwinken: Ein Freund, der für eine Nacht oder ein Wochenende wegbleibt, ist kein Fall für die Fahndung. Wie lange kennen Sie Ihren Freund denn schon? Zwei Monate? Na also. Eine Beziehung braucht eben Zeit. Nur keine Aufregung.

Salome hatte ihn draußen auf der Treppe des Casinos angesprochen, als er gerade die Hände auf beide Augen drückte. »Pech gehabt?«, fragte sie. Ja, Pech gehabt, einmal mehr Pech gehabt, einmal mehr verloren. Und Salome hatte sich das glänzende, lange Haar über die Schulter geworfen und war mir nichts, dir nichts in sein Leben getreten. Noch in der gleichen Nacht wusste sie alles.

Er ließ Schuhe und Socken auf der Bank, wo sie in der Morgensonne trocknen würden, und schloss die Haustür auf. Die Helle der Vollmondnacht fiel durch die Fenster. Er brauchte keine Lampe und beschloss, die Sicherungen gar nicht erst einzuschrauben. Signor Cavatti sollte nicht merken, dass da jemand war. Er fand, was er suchte, eine Flasche Wein, deren Etikett er nicht entziffern konnte, dazu Cracker und eine Dose Bohnen. Flaschen- und Dosenöffner hingen ordentlich an der Wand. Vor drei, nein vier Jahren war er zum letzten Mal hier gewesen. Ina hatte sich ein Familientreffen gewünscht, wollte ihre beiden Kinder hierhaben wie in alten Casta-Zeiten, und sowohl Peter als auch Judith waren brav angereist. Judith hatte den kleinen Luzi dabei und die neugeborene Luna.

Peter setzte sich an den Tisch. Der Wein schmeckte gut. Die Bohnen waren Linsen. Er hörte die Mitternachtsglocke aus dem Tal. Dann legte er sich auf dem Sofa schlafen.

Er erwachte, weil er fror. Immer noch war es mondhell, noch kein Vogel, kein Zirpen zu hören. Leise ging er über die alte Steintreppe hinauf auf die Terrasse, die vier Säulen der Balustrade waren wie ein Mahnmal, hier sind und bleiben wir, und wenn der Rest der Welt einstürzt. Judith hatte einmal erklärt, die Säulen stellten die Familie dar: Vater Matti, Tochter Judith, Sohn Peter, Mutter Ina. Die Terrasse war voll mit Dreck, Marderkacke wahrscheinlich. Er kroch im Kinderzimmer unter eine Decke und versuchte zu schlafen. Was wäre aus ihm geworden, wenn Matti noch lebte? Ein anderer? Wären sie Freunde, Vater und Sohn? Seit dreizehn Jahren war Matti tot.

Peter versuchte, sich an die Vorstellung zu gewöhnen, nicht mehr zu existieren.

Einmal schreckte er hoch, glaubte, Salome stehe am Bett und nenne ihn Salomon. Möglich, dass sein Leben als Salomon anders verlaufen wäre, dass aus einem strahlenden Salomonchen ein Weiser geworden wäre – und nicht der Versager, der sich nun in Peters altem Bett durch die Verzweiflung in den Schlaf strampelte.

Als er erwachte, schien Sonne aufs Bett, es war elf Uhr morgens. Er öffnete das Fenster, draußen in der Wärme war ein süßer Geruch. Am Haus blühten die lilablauen Dolden, er wusste nicht mehr, wie sie hießen. Im Juni war er wohl selten hier gewesen, sondern meist in den Schulferien im Sommer und Herbst, zum Schluss ohne Ina und Judith, dafür mit seinem Freund Rémy. Von hier aus waren sie nach Verona und Genua getrampt. Jetzt war Rémy Chef einer Computerfirma mit Filialen in ganz Europa. »Und, wie gehts so, Amigo?«, würde Rémy fragen, würde er ihn antreffen. »Danke, schlecht«, würde Peter sagen. »Fährst du noch in dieses Haus dort, zu den Gespenstern?« – »Ja, mach ich«, könnte Peter sagen. »Dort kann man sich wunderbar umbringen.« Rémy würde lachen und in Designerschuhen an irgendeine Sitzung eilen.

Ein Motor startete und stotterte, startete und stotterte. Das musste Signor Cavattis uraltes Moped sein. Nach einigen Anläufen schnurrte es die Hofeinfahrt hoch und dann talwärts. Es gab hier einen Vogel, erinnerte sich Peter, der auch so stotternd rief, als hätte er Startschwierigkeiten. Wie hieß er noch? Peter zog eine Schublade der blauen Kommode auf, es lagen immer noch Plastiksoldaten und zerfledderte Comics drin.

Jetzt, wo Cavatti weg war, konnte er sich in der Scheune umsehen.

Duschen wäre schön gewesen, er fühlte sich klebrig, hatte in den Kleidern geschlafen. Aber es gab kein heißes Wasser, er hätte gestern eben doch die Sicherung einschrauben müssen. Nicht mal Kaffee ließ sich kochen. Er fand in der Küche weitere Cracker und Honig und setzte sich damit nach draußen an den Steintisch. Schuhe und Socken waren immer noch feucht, über einen der Schuhe führte eine silberne Schneckenspur. Er hatte vergessen, wie schön es hier war, wie still. Alle Schrecknisse waren hinter eine schrecknisdämpfende Wand verbannt. Er öffnete sein Hemd und ließ sich vom Strahl der Sonne waschen. Der Lavendel stand aufrecht, würde demnächst blühen, Eidechsen jagten einander, im Bambus kam ein Knistern auf. Und dann stürzte die Wand ein.

Die Schrecknisse waren da.

Was hatte er. Nichts. Keine Wohnung. Kein Auto. Kein Geld auf dem Konto. Den Lohn Ende des Monats hatte er im Kopf schon aufgebraucht. Wer war er. Ein Angestellter in einem großen Betrieb, ein kleiner Jurist mit Visitenkarte, einer, der unterschlagen hatte, einer, der jederzeit ersetzbar war, ein netter zwar, das schon. Wen liebte er. Seine Mutter, Ina, aus der Ferne, nicht innig. Seine Schwester, Judith, aus der Ferne, schmerzlich, denn er war ihr nicht mehr wichtig. Salome liebte er nicht, Salome mochte er, so wie man seine Lebensretterin eben mag. Zwar konnte er mit ihr Liebe machen, aber die gemachte Liebe war nur so süß wie ein Stück Zucker im Tee, sie zerging rasch. Es gab zwei Frauen, die er hätte lieben mögen, aber er hatte sie verspielt. Was wollte er. Spielen, sonst nichts.

Er fand den Scheunenschlüssel endlich hinter dem aufgehängten Strohhut. Das war Mattis Hut gewesen. Peter setzte ihn auf, er passte. Warum musste Ina den Schlüssel überhaupt verstecken, warum die Scheune überhaupt abschließen, da gab es doch nichts zu holen. Vielleicht hatte sie die romantische Vorstellung, Landstreicher würden in der Scheune übernachten wollen und darin ein Feuer machen, um ihren Frühstücksspeck zu braten. Immer machte sich Ina Bilder und hängte sie beflissen über die Realität. Das hatten Peter und Judith schon gemerkt, als sie noch Kinder waren, als sie den Bildern entsprechen sollten, die ihre Mutter Ina herumzeigte. Ihr Bild vom heutigen Peter war bestimmt wunderbar sonnig. Mein Peter, würde sie sagen, ist Jurist, ja, sehr begabt, und gut sieht er aus, war immer ein kleiner Charmeur, mein Peter.

In der Scheune fiel Licht durchs Dach, und an anderen Tagen wohl Regen. Wer würde das Loch flicken? Das ging ihn nichts mehr an. Ene mene morte. Das hatten Judith und er früher gespielt. Wer ene mene morte rief, stellte sich tot, lag schlaff über einer Sofalehne oder mit verrenkten Gliedern auf dem Küchenboden und war, solange er leblos blieb, zu nichts mehr verpflichtet. Peter stolperte über eine Schaufel, und dann sah er die Kiste mit den Seilen und Schnüren. Sie waren sauber aufgerollt, was für eine Ordentlichkeit inmitten des staubigen Durcheinanders, die hatte bestimmt Judiths Mann hinterlassen. Lang und robust musste das Seil sein, das rote aus Nylon war genau richtig. Ene mene morte. Mit der Leiter erreichte er mühelos den mittleren Dachbalken und machte das Seil daran fest. Knoten machen, das konnte er, das hatte ihn Matti gelehrt. Der Lichtstrahl vom Dach fiel genau auf das rote Seil.

Von der Straße her war das Schnurren eines Motors zu hören. Peter eilte zur Scheunentür und spähte durch die Ritze. Signor Cavatti auf dem alten Moped fuhr mit Schwung in den Hof, stieg aber umständlich ab, so als schmerzten ihn die Beine. Er nahm eine große Papiertüte vom Gepäckträger und verschwand hinkend in der Biegung des Pfads, der zu seinem Hauseingang führte. Das war Brot, was Cavatti in seiner Tüte nach Hause trug, frisches Brot. Peter glaubte es riechen zu können. Wie früher sah er im dicken Staub des Bodens ein paar Fangtrichter der Ameisenlöwen. Sie hockten in der Tiefe und lauerten auf Beute, und wenn eine Ameise dem Trichterrand nahe kam, dann beschossen sie sie mit einer Ladung Staub. Peter hatte nicht die Muße, sich hinzusetzen und zuzuschauen. Heute war anderes angesagt. Brot holen, warum nicht. Noch einmal ins Dorf laufen auf dem Ziegenweg. Im Dorf noch einmal etwas trinken.

Auf dem Ziegenweg gab es keine Ziegen, Ina hatte den Weg so genannt, weil sie das hübsch fand. Bei ihr musste alles hübsch sein, die Wörter, die Kinder, die Rätsel des Lebens. Er hatte ihr oft die Zunge herausgestreckt, aber nur hinter ihrem Rücken. Als dann Matti tot im Badezimmer lag, ließ sich nichts Hübsches draus machen. Er war einfach ein nackter, kalter Ehemann auf den kalten Fliesen, der mit seinem behaarten, toten Bein das Öffnen der Tür erschwerte. »Mein Matti«, hatte sie geschluchzt, und Judith hatte böse geschrien »Nein, unser Matti.« Peter hatte immer noch Mattis Strohhut auf, sah aus, als würde er hier ein bisschen Ferien machen, trotz der schwarzen Stadtschuhe und der Bügelfaltenhose. Der Ziegenweg führte durch Kastanienwald, durch grün gefiltertes Mittagslicht. Auf dem Ziegenweg grüßte man sich, und ihm wurde seltsam feierlich zumute, als eine alte Frau »salve« zu ihm sagte, obwohl er wusste, dass das ein ganz gewöhnliches Grußwort war.

Im Laden erhielt Peter gerade noch zwei Brötchen, die letzten. Die Kassiererin war dieselbe wie immer, sie hatte ihm vor zwanzig Jahren Knaller geschenkt, die vom Nationalfeiertag übrig geblieben waren. Natürlich kannte sie ihn nicht mehr. Er aß die Brötchen – die letzten – gleich im Gehen und setzte sich auf dem Dorfplatz vor die Bar. Ene mene morte, nun wurde er den idiotischen Kindervers nicht mehr los. Morte, morgen dann.

Er nahm eine italienische Zeitung vom Nebentisch und begann zu blättern, aber legte sie gleich wieder zur Seite. Erstens verstand er nur die Hälfte, und zweitens hatte ihn das alles nicht mehr zu interessieren, die Reisknappheit, die Kläranlage, die Muslimbrüder, die Miss Schweiz. Eine Frau mit Kinderwagen kam über den Platz, und er traute seinen Augen nicht. Es war Rosie. Rosie mit Kind. Sie kam direkt auf ihn zu. Und als sie ihn erkannte, lächelte sie erschrocken.

Sie war eine der beiden, die er hätte lieben mögen.

Sie sagte »Hallo.«

Peter stand auf und schob einen Stuhl für sie zurecht.

Rosie verbrachte mit ihrem Mann Rainer eine Woche in der Feriensiedlung des Lehrervereins und hatte einen Tag frei, wie sie sagte, weil Rainer nach Mailand gefahren war. »Mailand ist nichts für Adam.« Adam hieß er also, der Kleine, was für ein Name. Rosie hob ihn aus dem Wagen, weil er quengelte, und reichte ihn Peter. »Halte mal«, sagte sie und fing an, sich die Bluse aufzuknöpfen. Sie holte mit beiden Händen eine Brust aus dem BH, und die hing dann über der Blümchenbluse wie eine Kugel Mozzarella. »Die hast du ja auch schon gesehen«, sagte sie, als sie Peters verwunderten Blick sah. Adam fing an der Kugel zu saugen an, damit war Rosies Gesprächsstoff stillgelegt, und sie wirkte plötzlich verlegen. »Lange her, das mit uns«, sagte sie. »Vier Jahre«, sagt Peter. »Gar nicht so lang.« Es war ihm nie klargeworden, warum Rosie ihn verlassen hatte. Seiner Lügen wegen, hatte sie erklärt. Weil er ihr nicht sagen wollte, dass er ins Casino ging, glaubte sie, er gehe zu einer anderen Frau. Er redete sich ein ums andere Mal heraus, und das wurde immer schwieriger. Aber sonst war es eigentlich immer schön gewesen mit Rosie, richtige Liebe mit viel Zartheit und viel Gelächter. Er hatte ihr das Darlehen zurückgezahlt. Von seiner Spielsucht erfuhr sie nie etwas.

Warum er hier sei, ausgerechnet hier. Er erzählte von Casta, dem alten Haus, in dem sie als Kinder die Ferien verbracht hätten und das immer noch seiner Familie gehörte. »Davon hast du mir nie etwas gesagt«, bemerkte Rosie und schien noch etwas anfügen zu wollen, etwas wie: Überhaupt nichts hast du mir gesagt. »Hast du was vor?«, fragte sie. Peter erschrak. Und ob er etwas vorhatte. »Wir könnten gemeinsam zu Mittag essen«, sagte sie. Er solle doch anstelle von Rainer zu Tisch sitzen, das Essen in der Feriensiedlung sei vorausbezahlt. Adam hing inzwischen an der anderen Kugel. »Es scheint ihm zu schmecken«, sagte Peter und versuchte ohne Hemmungen Rosies Brüste anzuschauen. »Ich habe Zeit«, sagte er, »es wäre schön, mit euch zu essen.« Ihm fiel ein, dass er Mattis Strohhut aufhatte. Vielleicht war es unhöflich gewesen, den Hut nicht abzunehmen, als Rosie auf ihn zukam.

Peter kannte die Feriensiedlung des Lehrervereins. Er war mal mit Rémy dort gewesen, zum Schabernacken. Damals waren sie fünfzehn. Rémy hatte seine Spraydose dabeigehabt und auf alle möglichen Wände und Türen Oje gesprayt. Danach waren sie atemlos ins Dorf gelaufen. Der Concierge hatte sie gesehen, und drei Tage lang waren sie voller Angst, sie könnten zur Rede gestellt werden. Das hatten sie einander erst später erzählt. Jetzt saß Peter mit Rosie an einem Tisch auf der Terrasse und blickte genau an eine Säule, an der mal Oje gestanden hatte. Er sagte Rosie nichts davon. »Ich war noch nie hier«, sagte er und hatte keine Ahnung, warum. Vielleicht war er wirklich der Lügner, als den Rosie ihn bezeichnet hatte, um ihn loszuwerden. Aber vielleicht hatte sie auch einen ganz anderen Grund gehabt. Womöglich diesen Rainer. Je länger er ihr gegenübersaß, desto schöner kam sie ihm vor. Alles an ihr war ein bisschen gerundeter, die Arme, das Kinn, sogar die Augen kamen ihm runder vor, auch dunkler. Es gab Minestrone und einen roten süßen Hauswein, Rosie aß und trank gierig, solange Adam im Wagen zufrieden brabbelte und mit seinen Händchen spielte. »Wirst du deinem Rainer sagen, dass ich seine Minestrone gegessen habe?« Rosie lachte verlegen. Sie sagte, Rainer sei Sekundarlehrer und komme schon seit Jahren hierher, er interessiere sich für die insubrische Insektenwelt. »Was ist denn das: insubrisch?«, fragte Peter und sah zu, wie Rosie Adam den kleinen Finger in den Mund schob und ihn daran lutschen ließ. »Alles weißt du also doch nicht«, sagte sie. »Insubrien ist, wo wir sitzen, ist das Land um die großen Seen herum.« Anscheinend hatte er immer so getan, als ob er alles wüsste. Was für ein ekliger Brocken musste er zum Schluss in ihren Augen gewesen sein. Ein Aufschneider, ein Lügner. Sie wollte wissen, was in seinem Leben inzwischen gelaufen sei. »Das ist schnell erzählt«, sagte er, »nichts ist gelaufen.« Ob er eine Freundin habe. Peter schüttelte den Kopf und wusste nicht, ob das nun eine Lüge war oder nicht.

Adam wurde unruhig. Rosie stand auf. »Ich bringe ihn ins Zimmer«, sagte sie. Peter stand ebenfalls auf und folgte ihr, sie schien nichts dagegen zu haben, auch nicht, als er hinter ihr das kleine Apartment betrat. Wie sie zog er die Schuhe aus und merkte jetzt, dass sie schlecht rochen, sie waren immer noch feucht. Im Spiegel beim Eingang sah er, wie unmöglich er daherkam, in dieser Stadthose, dem zerknitterten Hemd und Mattis übergroßem Hut. In der Garderobe hing eine helle Leinenhose und ein weißes Sommerjackett. So trat er also auf, der Rainer.

Rosie legte den Finger auf den Mund, Adam sollte einschlafen. An seinem Bettchen hing eine Biene aus Plüsch. Insubrisches Insekt, dachte Peter. Er trat auf den Balkon und wartete auf Adams Schlaf und alles Weitere. Auch hier blühten die lilablauen Dolden und dufteten sehr nach verbotener Süße. Auf dem Nebenbalkon saß gebeugt ein Mann, dem Geräusch nach schnitt er mit einem Nagelknipser die Zehennägel. Peter setzte sich in den Sichtschutz eines aufgehängten Badetuchs. Vielleicht war es Rosie lieb, dass er nicht auf ihrem Balkon gesehen wurde. Er dachte an Rosie im Bergsee, an Rosie beim Schminken im Rückspiegel, an Rosie gegen seinen Rücken gepresst auf der Vespa, an Rosie, wie sie sich beim Lesen die Stirne aufkratzte, an Rosie in seinen Armen am ersten Abend und am letzten. Das Denken an die Zeit mit Rosie war so rasend schnell wie eine Fahrt durchs All, der Mann auf dem Nebenbalkon beugte sich immer noch über die Füße. Das Denken sauste von Rosies Waden zu ihren Ohrläppchen und ihrer Art, den Kopf langsam zu drehen, wenn sie sich wunderte, zu ihrem Tick, die Zahnbürste abzutrocknen und zum Erwachen ihres Lächelns nach einem Streit.

Es war besser, sich zu verabschieden, jetzt gleich. Gerade als er sich erhob, streckte sie den Arm aus der Türöffnung und winkte ihn herein. Es sah aus, als winke ihn ein Meerestierchen in die Tiefe. Sie zeigte auf Adam, er schlief, sie standen vor dem schlafenden Häufchen, während Peters Hand unter Rosies Bluse schlüpfte und sich auf ihren warmen Rücken legte. Langsam drehte Rosie den Kopf. Die Hand blieb. Adam schlief.

Rosie knöpfte die Bluse auf. Jeder Knopf detonierte. Adam schlief.

Eine Stunde später wurde es dunkel im Zimmer, Donner – erst nur ein zages Klöppeln – kam rasch näher. Peter und Rosie hielten einander fest. Peter hatte von Rosies Milch getrunken. Unter der Decke roch es freundlich nach Kälbchen.

Als Rosie aufstand, wandte sie sich ab. Peter sah ihren Rücken, zart, ihre Pobacken, kräftig, dann verschwand sie im Bad. Er zog sich hastig an und trat unter die Balkontür. Der Himmel war beinahe schwarz, es regnete noch nicht. Auf dem Nebenbalkon saß der Mann mit den geschnittenen Zehennägeln und las die Bild-Zeitung. Die gabs im Dorfladen zu kaufen. Vielleicht konnte er in Rosies Zimmer bleiben, bis das Gewitter vorbei war. Nein, das war keine gute Idee, hier dauerten die Gewitter oft stundenlang, kollerten von einem Finale ins andere. Und wie ein unerwarteter Blitz konnte Rainer hier einschlagen. Peter suchte das Zimmer nach Rainer’schen Utensilien ab. An einem Kleiderhaken hingen eine Badehose und ein Feldstecher, auf dem Frisiertisch lag eine Schirmmütze mit einer Taschenuhr drin. Und daneben war Rosies roter Geldbeutel. Sie hatte ihn auf dem Dorfplatz hervorgenestelt und darauf bestanden, ihren caffè selbst zu bezahlen. Peter machte ihn auf, und als er die vielen Noten sah, nahm er drei Hunderter heraus. Dabei erblickte er sich im Frisierspiegel, und nicht nur sich, er sah auch Adam, der in seinem Bettchen aufgestanden war und ihn übers Gitter anblickte. Er hatte Rosies runde Augen. Erschrocken steckte Peter die Noten zurück.

»Adam ist wach«, sagte Rosie so voll erstaunter Andacht, als sei er soeben frisch vom Himmel heruntergeschwebt. Das war wohl so, wenn man ein Kind hatte, man war davon hingerissen. Rosie hob Adam aus dem Bettchen, und zum ersten Mal verspürte Peter einen leisen Neid auf Leute wie Rosie, die ihr Kind hochheben und umarmen konnten. »Ich geh dann wohl besser«, sagte er. Rosie protestierte nicht. Aber nachdem sie sich geküsst hatten, war in ihren Augen ein nasser Glanz, gleich würde sie weinen.

Gleich würde es regnen. Peter rannte und hielt Mattis Hut fest.

Am Dorfrand fielen die ersten Tropfen, und als er die Bar erreichte, rauschte der Regen, klatschte auf den Platz und zischte wieder hoch. Peter setzte sich ans Fenster. Er war der einzige Gast. Der Blitz schlug in der Nähe ein, und der Knall war bis in die Brust zu spüren. »Madonna«, sagte der Barmann. Peter merkte erleichtert, dass auch der Barmann keine Lust zu reden hatte. So konnte er ungestört an Rosie denken. Aber es war nicht Rosie, die sich schimmernd aus dem Regenvorhang löste, es war Salome, sie formte die Lippen zu Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, sie wusste, was in seinem Körper vorging, hatte sich kundig gemacht, ausgerechnet die schöne Salome hatte ein Helfersyndrom. Schwester Salome wollte ihm beistehen. Dafür war es zu spät. Mit ihrer Hilfe hatte er sich in den Casinos landesweit sperren lassen, aber das hatte nichts gebracht. Spielen ließ sich auch im Internet. Und klauen konnte er immer, sogar nach Liebe mit Rosie. Mal verspürte er Scham, mal wieder nicht.

Was für eine Fügung, dass er Rosie noch einmal getroffen hatte. Sie war direkt auf ihn zugelaufen. Jetzt müsste nur noch Mia über den Platz gerannt kommen und das nasse Gesicht ans Fenster der Bar drücken, genau da, wo er hinausschaute. Mia und Rosie, das war zweimal Liebe gewesen, zweimal Weh und Wunder. Aber Mia kam nicht gerannt, Mia lebte in Australien, dafür stürzten ein Mann und ein Hund in die Bar. Der Hund schüttelte sich und spritzte Peter voll. »Entschuldigung«, sagte der Mann und schälte sich aus seinem Plastiküberwurf. »Che cane!«, sagte er zu Peter und »che tempo!