17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

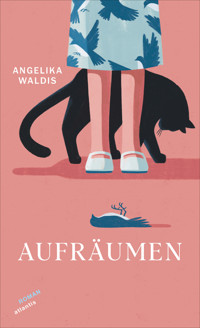

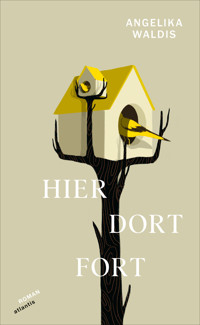

HIER, da sind Mona und Rick, sie leben in ausgeleierter Ehe, aber schön eingerichtet in der Stadt. Als ihnen ein altes Haus auf dem Land zufällt, packt Mona die Gelegenheit. Immer öfter flüchtet sie sich in die »Rosmatt« – die anstehende Renovation und die ideale Inspiration für ihre Werbetexte vorschützend – und genießt ihre Freiheit. Nur taucht seltsamerweise der fluchende Maurer Felice nicht mehr auf. Mit seinem Verschwinden – weniger diskret, als ihr lieb ist – ist die Ruhe nun wieder dahin, und Mona macht sich auf, in einer ihr unbekannten italienischen Stadt nach Spuren zu suchen. DORT hilft ihr die alte Elena weiter, die sich nach einem bewegten Leben langsam aufmacht ins FORT. FORT, aber anders, will auch Effi, noch vier Wochen, dann ist sie vierzehn. Effi, die niemanden mehr hat und immer reimen muss, was irgendwie hilft. Im verhassten Internat sitzt sie über einer Strafarbeit – Schreibe deinen Lebenslauf! Fetzen der Erinnerung an ihren Vater und die italienische Großmutter tauchen auf – nur wie soll sie es wiederfinden, das Haus mit den drei hohen Fenstern, Drohgespenstern? In ihrem psychologisch fein beobachtenden Roman lässt Angelika Waldis vier Lebensläufe ineinanderfließen. Mit leisem Humor, Sprachbildern voller Phantasie und Witz erzählt sie von Freudentränen, einem alptraumhaften Roadtrip und unverhoffter Liebe. Kurz blitzt die Hoffnung auf, dass sich, ganz wunderbar, alles mit allem verbinden könnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Angelika Waldis

Hier. Dort. Fort

Roman

Atlantis

Für meine Familie von damals und von heute

Zum Beispiel für Ben, Lorin, Selim: meine Enkelmänner

Oder für meinen Vater, dem ich noch nie ein Buch gewidmet habe,

weil er außer Schiller nichts Erfundenes lesen mochte

Oder besonders und einmal mehr: für Otmar

1Mona. Höfliche Liebe

Ich lobe das Gold unter meinen Augendeckeln. Das Schnurren eines Küchengeräts im Nachbarhaus. Den Geruch des alten Teebeutels. Amselmännchens Wiederholungen. Den sanft wachsenden Hunger. Mein innerliches Singen. Das Anrücken eines weiteren Tags. Die Stille von der Straße. Meine schlafenden schlechten Gewissen. Die Freude auf nichts Besonderes. Die Urlaubsgrüße meiner Hoffnungen. Die Möglichkeit eines Hausgespensts. Die Anfänge von Ricks Anrufen. Das Nachkosten eines Einfalls. Felices Mut, zu verschwinden. Meinen mir treu bleibenden Übermut. Die Innigkeit zwischen den beiden abgestreiften Socken. Die Erinnerung an Campari auf der Zunge. Die Gabe des Vergessens. Das ewige Licht der Tastaturmaus.

Mit einem großen Stein schlägt Mona den Vogel tot. Sie hatte ihn mit einem Lappen aufgehoben, durch den Lappen hindurch seinen zuckenden Flügel gespürt, ist zum Steinhaufen gerannt. Jetzt ist er still. Und Mona sieht, was er war: eine Meise, eine langweilige Kohlmeise. Die Katz hat sich verzogen. Wenn sie etwas fängt, frisst sie es nicht. Mona fährt mit dem Zeigefinger über den Vogelflügel. So etwas Feines gibt es selten zu streicheln.

Es war Rick, der die Katz ins Haus geholt hat, das war vor neun Jahren. Eines Abends ist er heimgekommen, die Katz im Arm, und hat sie in der Küche auf den Boden gesetzt. Da hast du was, hat er gesagt, sie streunt seit Tagen herum. Ich glaube, die will zu uns. Wie klein sie da noch war, die Katz. Mona schmolz gleich das Herz weg. Ja, und dann blieb die Katz, bekam Futter und nie einen Namen. Sie blieb, weil niemand sie suchte.

Bleiben, weil niemand einen sucht. Ist doch auch ein Grund.

Soll sie Rick vom Vogel und vom Stein erzählen? Früher hätte sie sich das nicht überlegt. Hätte einfach drauflosgeredet. Aber heute malt sie sich oft aus, wie er auf etwas reagieren wird. Gelassen oder gereizt. Sie wird nichts sagen. Sie will nicht hören, dass er etwas von Totschlagen sagt. Dass er später irgendwo sagt: Meine Frau schlägt Vögel tot.

Als sie kürzlich an einer Vernissage mit dem Galeristen redete, hörte sie mit dem linken Ohr, wie Rick jemandem die Geschichte vom Einbruch erzählte, wie sie die eingedrückte Balkontür entdeckt und dann registriert hatten, was alles gestohlen worden war. »Meine Frau zitterte vor Angst«, sagte Rick. Sie hatte nicht vor Angst gezittert, sondern vor Wut. Vor Wut, weil Rick es abgestritten hatte, die Balkontür nicht richtig geschlossen zu haben. Weil Rick nur ein Achselzucken dafür übrig hatte, dass das kleine Jade-Pferd von Monas Großmutter verschwunden war. Dass er sagte, seine teure Taschenlampe sei auch weg, die habe fünfundachtzig Euro gekostet in Konstanz. Dass er sagte, die teure Versicherungsprämie lohne sich jetzt endlich einmal. Keine Versicherung konnte das Pferdchen vergüten, Großmutter hatte es Mona als Glücksbringer geschenkt. Darum hatte sie gezittert. Vor Wut. Aber Rick verbiegt mit Leichtigkeit so manches. Wenn sie ihn darauf hinweist, gibt es Streit. Also schweigt sie.

Der Galerist redete auf sie ein. »Ich liebe die Fäulnis im reifen Werk«, sagte er. Ach, du Kotzbrocken, dachte Mona.

Vor einem halben Jahr haben sie beschlossen, das Haus in Maters renovieren zu lassen, es Schritt um Schritt wieder bewohnbar zu machen. Es hat Ricks Vater gehört, der hatte es von seiner Schwester Maria geerbt, hat es »die Hütte« genannt und nach Marias Tod nie betreten. Jetzt ist er auch tot. Und jetzt ist das Haus Monas Glück: Sie kann nach Maters abhauen, wann immer sie will.

Rick hat eingesehen, dass es wichtig ist, den Handwerkern auf die Finger zu schauen. Erst ist Mona nur für einen Tag hingefahren, und jetzt, seit das Wasser wieder läuft und der Strom funktioniert, bleibt sie länger. Sie schläft in der Stube auf einer Matratze, sie arbeitet am alten Stubentisch, macht Homeoffice, sie hat ja schon vorher von zu Hause aus gearbeitet. Eine Dusche gibt es noch nicht, aber Internet. Der mürrische Elektriker aus dem Dorf hat ihr dazu verholfen. An Zoom-Sitzungen wirkt die dunkle Holzwand hinter ihr wunderschön. Den verfaulten unteren Teil sieht man nicht. Wasserschaden, hat der Elektriker gesagt, die Wand muss raus. Mona lässt sich Zeit damit. Je länger die Renovierungsarbeiten dauern, desto besser. Bis sich im ersten Stock ein Schlafzimmer einrichten lässt, werden noch Monate vergehen. Ein neues Leben hat sich eingependelt. Maters ist für Montag, Dienstag, Mittwoch. Die restliche Woche ist für Rick. Und für die Katz.

Es schaut so aus, als ob Rick nichts dagegen hätte. Mona sorgt dafür, dass der Kühlschrank stets gut gefüllt ist mit Dingen, die er mag. Dass immer Pizzen und Lasagne zum schnellen Aufbacken da sind. Oft geht er abends zum Essen auch gar nicht nach Hause, sondern mit Kollegen in den Rebstock, in den Bierkönig oder in die Schottenbar. Da, sagt er, reden sie dann weiter über die geplante Umstrukturierung der Firma. Wenn er spät heimkommt und Mona schon zu Hause ist, heißt es meistens: Ach, diese Umstrukturierung. Mona fragt sich manchmal, ob er sich vielleicht mit einer Frau trifft, und sie fragt sich, ob ihr das was ausmacht, und weiß nicht, was sie sich antworten soll.

»Liebst du mich?« Das hat Rick schon lange nicht mehr gefragt. »Das weißt du doch«, sagt Mona. Liebt sie ihn? Ja, sie liebt ihn, liebt ihn wie eine Jahreszeit, mit Vorbehalten. Ich liebe den Frühling, außer diesen grellen Krokussen und den angebräunten Schneefetzen. Ich liebe den Sommer, außer der Schwüle und den halb nackten unschönen Menschen. Ich liebe den Herbst, außer dem Getue ums Buntlaub und dem Dauerfrösteln. Ich liebe den Winter, außer den dunklen Morgen und den kahlen Hecken.

Ja, sie liebt ihn.

Außer.

Sie braucht eine Stunde und circa acht Minuten nach Maters. Wenn sie die Stadt hinter sich hat und in die Autobahn einspurt, klickt sie im Radio auf den Romantiksender und fängt an mitzusingen. Laut singt sie und falsch. Oft bei offenem Fenster. In einem Tankstellenshop kauft sie ein, damit sie nicht zum Dorfladen muss. Sie fühlt sich noch ein bisschen zu fremd da, weiß nicht, was sie reden soll.

Ja, ja, das rosa Haus im Oberdorf, hellrosa.

Ja, ja, wir bauen ein bisschen um.

Ja, ja, Maria Herder war die Schwester meines Schwiegervaters.

Weil der Herd verrostet ist, hat sich Mona eine Doppelkochplatte angeschafft, darauf macht sie Wasser heiß fürs Haarewaschen, sie kocht sich Gemüsesuppe und Teigwaren und Rührei. Abends schenkt sie sich einen Gin oder Campari ein, zieht den Campingsessel entweder ans tiefe Stubenfenster oder hinaus auf den kleinen Vorplatz und denkt.

Was denkst du, will Rick manchmal wissen, wenn sie dasitzt, ohne was zu tun. »Nichts«, sagt sie dann, und das heißt: Es geht dich nichts an. Ich kann mir überlegen, ob ich mir das Weh in der linken Ferse nur einbilde, und ich kann mir überlegen, ob ich auf dem Sterbebett gern an Gott glauben würde. Ich will in meinem Kopf umherstreifen, ohne darüber Auskunft zu geben. Rick braucht mir dabei nicht Händchen zu halten. Ich denke an Büroklammern, überfahrene Katzen, Aprikosenschnaps, tanzende Derwische, Backofenreiniger, Transsexuelle und Palmölplantagen. Es geht Rick nichts an, und wenn es ihn irritiert, dass ich dasitze ohne sichtbaren Grund, ist er selber schuld. Auf einer Bahnreise darf man auch einfach dasitzen, ohne etwas zu sagen. Darf ohne Erlaubnis an nichts und alles denken wie die anderen Dasitzer. Würden deren Gedanken Geräusche machen, würde man sich beschweren. Können Sie bitte ein bisschen leiser denken, Sie Hirnarsch. Damit Rick nicht so oft fragt, was sie denkt, nimmt Mona zum Dasitzen etwas in die Hand, eine Nagelfeile, ein paar Haselnüsse, eine Rechnung. Und denkt dazu vielleicht an Alphörner, Nonnen und Erhängen.

Früher hat sie oft daran gedacht, wie es wäre, ein Kind zu haben. Hat sich die Katz zum Streicheln auf den Schoß geholt und sich gedacht, wie es wäre, sich ein Kind auf den Schoß zu holen. Sie wüsste gar nicht, wie man es anfasst, wie man es hochhebt. Ein Kind war nie ein Thema, entzündete Eileiter, verdorrte Hoffnung. Sie hat es Rick gleich zu Anfang gesagt, und Rick war’s recht, er hat schon einen Sohn, wenn auch weit weg in Chicago. Rick ist zufrieden so. Und Monas alte Traurigkeit kommt nur noch ganz selten hoch. Wenn sie da ist, spürt Rick nichts davon. Ein einziges Mal hat er sie gefragt, ob es sie stört, dass sie keine Kinder haben kann, und sie hat gesagt: »Nein, warum? Sollte es?« Später hat er an einem Wohltätigkeitsbasar einen Teddybären gekauft.

Der mürrische Elektriker hat einen Arbeiter geschickt, der soll in der Küche die Fliesen wegmachen: Felice. Er ist ein freundlicher Mann, ein langer Kerl, er flucht die ganze Zeit auf Italienisch, das klingt richtig schön. Porcamiseria. Porcamadonna. Porcavacca. Porcodio. Porcocane. Che porcheria. Che merda. So schimpft er die Wand und sein Werkzeug an. Rick hat nur zwei Wörter zum Schimpfen: Mannomann und Mistaberauch. »Mannomann, wo legst du nur immer die Schlüssel hin, Mistaberauch.« Wenn sie Scheiße sagt, zieht er die linke Augenbraue hoch. Das macht er auch, wenn sie niest und wenn sie einen Apfel laut anbeißt. Mona hat es vor dem Spiegel üben wollen, das einseitige Augenbrauenhochziehen. Es ist ihr nicht gelungen. Rick kann auch mit einzelnen Zehen wackeln, kann mit geschlossenen Augen schnurgerade rückwärtslaufen. Rick kann sich kontrollieren. Und andere auch. Mona kommt sich neben Rick oft alt vor und schlaff wie ein halb voller Sack. Sie ist ein Jahr jünger. Im September wird sie dreiundfünfzig. Sie kann keine Kinder mehr kriegen, auch wenn sie mal gekonnt hätte. Rick schon.

Die alte Küchenwand war blau-weiß gemustert, die neue wird schneeweiß sein. Für den Küchenboden, der mal dunkelgrün gestrichen war, wünscht sich Mona Terrakotta-Fliesen. Aber das wird vielleicht zu teuer. An der Küchentür hängt immer noch ein Kalender aus dem Jahr 1972. Und in den Schränken sind zerfressene Tücher: Mäusenester, Porcamiseria.

Porcamiseria, denkt Mona, warum finde ich hier das Leben so schön?

Der fröhliche Fliesenentferner ist nicht mehr aufgetaucht. Mona hat vergebens ein Sixpack Bier mitgebracht. Ein Haufen zerbrochener Fliesen liegt mitten auf dem Küchenboden, auch ein paar Putzlumpen und einen halb vollen Kanister mit stinkender Flüssigkeit hat er hinterlassen. Die Wand sieht aus, als hätte jemand versucht auszubrechen. Porcocane. Mona wird den mürrischen Elektriker aufsuchen und sich empören und reklamieren müssen. Im Reklamieren ist sie schlecht. Sie verschiebt es auf morgen. Erst will sie den Entwurf für die neue Kampagne ins Reine schreiben und endlich wegschicken. »Meine Frau spricht gern in kräftigen Bildern, nach Jahren in der Werbung«, hat Rick letzthin an der Vernissage gesagt, als sie eine Kunstauktion mit einer Viehversteigerung verglich. Er hätte ja noch anfügen können, wofür sie Werbung macht, nämlich nicht für jede beliebige Konsumkacke, und dass sie letztes Jahr zweimal prämiert worden ist. Aber Rick ist Rick.

Der Elektriker weiß nicht, warum Felice nicht zur Arbeit in Monas Küche erschienen ist. Er saufe leider, schon möglich, dass er sich noch anderswie zudröhne.

Zurück im Haus, füllt Mona Eimer um Eimer mit den kaputten Fliesen und kippt alles hinter den Schopf zwischen die Brennnesseln. Sie macht die Küche einigermaßen sauber und kocht sich eine Brennnesselsuppe, die schmeckt furchtbar. Sie braucht einen richtigen Maurer und einen richtigen Schreiner, keine Felices, sonst wird das nie was mit dem Haus. Es sollte bis Ende Oktober so weit in Ordnung sein, dass sie auch im Winter hier sein kann, in einer geheizten Stube und Küche.

Von Rick will sie sich nicht dreinreden lassen, sonst wird alles komplizierter. Rick ist ohnehin frühestens an Maters interessiert, wenn es hier einen Großbildschirm und eine Badewanne gibt. Gut für sie. Außen am Haus wird sie erst mal nichts machen lassen. Der rosa Anstrich ist zwar da und dort großflächig weg, vor allem auf der Westseite, die Wände sehen aus, als hätten sie Scharlach. Das Dach ist in Ordnung, die alten Ziegel liegen in schönen Reihen übereinander. Die Läden und die Haustür wird sie irgendwann taubenblau streichen lassen.

Am Abend nimmt sie die Schachtel mit den alten Schlüsseln aus dem Küchenschrank und probiert, ob einer zur Treppenhaustür gehört. Tatsächlich, zwei passen. Sie sperrt die Tür zu. Sie braucht das obere Stockwerk jetzt noch nicht, Stube und Küche, das reicht vorläufig, und sie fühlt sich ganz geborgen so.

Als sie wieder losfährt, zurück in die Stadt und in die Ehe, ist sie ganz glücklich. Sie hat über der Tür im abblätternden Anstrich eine verblasste Inschrift entdeckt, hat sich auf einen Stuhl und die Zehenspitzen gestellt und mit ihrem Suppenlöffel vorsichtig Farbreste weggekratzt. Das Haus hat einen Namen! ROSMATT!

»Überraschung!«, ruft Rick aus der Küche, als Mona die Wohnung betritt. Er kommt ihr mit zwei Gläsern entgegen. »Santé! Auf unseren neuen Livingroom, schau mal.« Mona erstarrt. Im Wohnzimmer ist alles umgestellt, das Sofa und die Sessel stehen mitten im Raum und sind um einen niedrigen Tisch gruppiert, den Mona noch nie gesehen hat, ein Ding aus Gusseisen und Glas und mit einer Mosaikplatte. Der Tisch wiederum steht auf einem Teppich, den man Perser nennt. »Und? Was sagst du? Good old Marc hat mir den Tisch verkauft. Ein Schnäppchen, aus der Hausratsliquidation seines Schwiegervaters. Das Mosaik ist antik. Und der Teppich auch. Macht was her, oder?« Er schiebt Mona zum Sofa und drückt ihr ein Glas in die Hand. »Cheers!« Alles, was Mona herausbringt, ist: »Und wo ist der Sekretär?« Der stehe im Schlafzimmer, passe genau zwischen Tür und Kleiderschrank. Ihr alter, freundlicher, goldbraun schimmernder Sekretär, das schönste Stück des ganzen Haushalts. »Aha«, sagt Mona und trinkt das Glas leer. »Ein Schnäppchen, sagst du.« »Ein Schnippischnappischnäppchen«, sagt Rick und eilt in die Küche, um Monas Glas aufzufüllen.

Sie sitzt mit Rick auf dem Sofa und trinkt. Das Sofa steht jetzt so, dass man nicht mehr zum Fenster sieht, sondern auf die Bücherwand. Die müssten sie mal aufräumen, sagt Rick, ein paar nette Objets reinstellen und dann bald Marc und Betty einladen, auch Werner Schmid, und warum nicht Erika Grunder, die Sekretärin?

Warum knalle ich ihm nicht einfach das Glas an den Kopf, denkt Mona. Stampfe auf den Perser. Spucke auf den Tisch. Warum bleibe ich höflich. Warum rede ich wie eine Verkäuferin in einer Edelboutique. »Nette Objets«, sagt sie, »woran denkst du da?« Rick sagt, das überlasse er ihr. Sie habe dafür ein Händchen. Sie hätten ja im Keller noch allerlei Schachteln. Zum Beispiel seine Sammlung von Blechautos. Er habe Marc schon mal erzählt davon. »Es ist vielleicht besser«, sagt sie, »wenn wir die Einladung noch ein bisschen hinausschieben. Ein Sommerabend-Apéro auf der Terrasse würde sich doch gut machen.« Ich müsste dann kaum reden, denkt sie, während Rick das Panorama erklärt und Namen und Höhen der Bergspitzen angibt und seine Klettertouren aufzählt. Während er den Wertzuwachs der Grundstücke rundum begründet und das Für und Wider von Eigentumswohnungen erläutert und die wirtschaftlichen Verluste bei reduzierten Parkplätzen vorrechnet. Ich könnte einfach dasitzen in einer sexy Sommerbluse und mir von Marc und Werner auf die Busenspalte starren lassen. Ich könnte so höflich sein wie eine ungegessene Wurst, die noch nicht aufstößt.

Mona singt wieder, als sie nach Maters fährt. Etwas Weißes liegt auf der Türschwelle, eine Karte. »Wie immer am ersten Samstag im Juni: unser Dorffest! Wir laden alle herzlich ein«. Zum Glück bin ich samstags nie da, denkt Mona. Was sollte ich an einem Dorffest – Kuchen essen zwischen Leuten, die ich nicht kenne? Vorher ist ihr gar nicht aufgefallen, dass das Haus keinen Briefkasten hat. Ein Briefkasten muss aber sein, auch wenn ihr nie jemand schreibt. Angenommen, sie hätte einen Geliebten und der würde ihr Briefe schicken: Mona Herder, Rosmatt, Maters – was für eine schöne Anschrift.

Rick ruft bereits am Mittag an, was außergewöhnlich ist, sonst macht er das immer fünf Minuten vor der Abendschau. »Ist was?«, fragt sie. Nein, er habe ein neues Handy, das wolle er mal testen, wie denn das Wetter sei. Mona muss lachen. Warum sie lache, fragt Rick. »Ich darf das«, sagt sie.

Rick ruft noch einmal an, diesmal zur gewohnten Zeit. Die Katz sei noch nicht da. Er hat der Katz vorzeiten eine wunderbare Zickzackleiter hinauf zur Terrasse gebaut. »Keine Angst«, sagt Mona. »die kommt schon noch.« Es ist schön, dass Rick sich sorgt. »Schlaf gut«, sagt sie. »Mach ich«, sagt er.

Werbung für Butter! Carls Agentur hat alle Mitbewerber ausgestochen. Die Milch-Union ist neuer Kunde. Die erste Präsentation einer Kampagne ist in einem Monat. Mona soll texten, Mona soll brainen, Mona soll alles schicken, was sie entwirft und verwirft. »Du bist doch nicht etwa Veganerin?«, sagt Carl. Gegen die Veganten gehe es nämlich, die seien schuld am Buttersterben.

Sie schiebt den alten Stubentisch näher zum Fenster, sodass sie ein paar Äste der Linde sieht. Sie sitzt und denkt und schaut ins Grün, und als sie tippt, ist es, als ob ihr jemand diktiere:

Achtung, frisch gestrichen!

Das Butterbrot

Das sitzt, denkt Mona. Vielen Dank, liebe Linde. Hoffentlich ist nicht schon jemand anderer auf die Idee gekommen, die sich wie von selbst ergibt. Sigmund Freud soll an der Angst vor Kryptomnesie gelitten haben – dass er etwas schreiben könnte, was er schon irgendwo mal gelesen und dann vergessen hat. Sigmund, denkt Mona, ich kenn die Angst auch, aber was soll’s. Jetzt hab ich frei und geh ins Dorf. Sie will sich im Laden nach Handwerkern erkundigen.

Sie sieht die Frau des Elektrikers bei den Gemüseboxen, wie sie an dem gummigen Kohlrabi und am erschlafften Mangold zupft und ein welkes Gesicht macht. Nein, vom Arbeiter Felice hätten sie noch immer nichts gehört. Mona solle mal in der Molkerei nach Handwerkern fragen, dort habe man letztes Jahr neu angebaut. Molkerei, denkt Mona, da geh ich hin, das passt ja grad schön zur Butter. Wo dieser fluchende, fröhliche Felice wohl steckt. Ich brauche einen Schreiner und einen Maler. Ich brauche Kostenvoranschläge. Ich brauche einen Rick, der einverstanden ist. Das Haus gehörte ja seiner Familie, seiner Tante Maria. Wirr soll sie gewesen sein, im Dorf habe man gelacht über sie. Aber das weiß Rick nur von seinem Vater, die Tante hat er nicht gekannt. Man habe sie versteckt, sagt Rick. Die Wirren, sagt er, machen ihm Angst. Mona hat keine Angst, dafür ist sie zu neugierig, sie ist geradezu beschämend neugierig. Sobald etwas anders ist als üblich, schaut sie hemmungslos hin. Sie hätte gern gewusst, was an Tante Maria das Wirre war.

Vielleicht sollte sie Rick anrufen, fragen, ob er sich immer noch sorgt um die Katz. Aber Rick mag es nicht so, wenn man ihn im Büro wegen Privatem anruft. Es könnte ja jemand zuhören. Vielleicht die Sekretärin Erika. Und die Katz ist bestimmt längst wieder da. Einmal war sie einundfünfzig Stunden weg. Rick hatte schon eine Vermisstenanzeige aufgesetzt. Rick ist ein guter Kümmerer. Zumindest, wenn es um seine Sachen geht. Mona ist nicht seine Sache. Sie ist wohl seine Frau, aber sie gehört ihm nicht. Das hat sie ihm früh schon beigebracht. Sie erinnert sich an die Dünen auf dem Darß, da waren sie nach der Hochzeit hingefahren. »Ich bin Rick«, hatte er sich einem Strandkorbvermieter vorgestellt, »und das ist meine Frau.« »Ja«, hatte sie gesagt, »und ich heiße auch.« Rick war für eine halbe Stunde sauer. Dann kam ein Eisverkäufer vorbei. Sie aßen Sanddorneis und küssten sich mit Eis im Mund.

Rick.

Achtzehn Jahre Rick.

Achtzehn Jahre richtige Zimmertemperatur.

Achtzehn Jahre zwischen Freundlichkeit und Höflichkeit.

Achtzehn Jahre so alle paar Wochen leichtes Frösteln im Herzbereich.

Die Molkerei ist über Mittag geschlossen. Mona geht zurück zum Haus und setzt sich auf die Bank vor dem Schopf. Die Bank hat eine schön geschwungene Rückenlehne, die wirre Maria saß auf der Bank und dann lange Jahre niemand mehr. Es ist ein angenehmer Platz, weil man hier weder von der Dorfstraße aus noch von den Nachbarn gesehen wird. Es ist ein idealer Platz zum Wirrsein und Alleinsein. Mona knüllt ihre Jacke zu einem Kissen und streckt sich auf der Bank aus. Eine freundliche Maisonne. Ein Lindgrün vor den geschlossenen Lidern. Ein Miauen des Mäusebussards. Mona überlegt sich Farben für die Wände. In der Stube wird sie das alte Holz nicht übermalen, für alles Gemauerte will sie ein ganz helles Blau nehmen, heller als Himmel. Im Eingang und in der Küche vielleicht Dunkelblau oder Schneeweiß.

Heute Nachmittag wird sie sich wieder an die Butter machen.

Dieser Felice. Wo ist er. Porcamiseria, Porcamadonna.

Sie ist nie weggegangen, ohne dass jemand wusste, wohin.

»Den Bühler würd ich empfehlen«, sagt der Mann in der Molkerei, »und den Janz Otti«, und dann tippt er stehend in einen Computer, und gleich darauf rattert der Drucker. Mona kann es kaum fassen, dass der Mann mit derart großen Händen und derart dicken Fingern auf der Tastatur das Richtige erwischen kann. »Und sagen Sie denen einen Gruß von mir«, sagt der Mann, als er ihr das Papier reicht. Bühler Alfons, Maler, und Janz Otti, Schreiner, steht da, samt Mail-Adressen und Telefonnummern. »Und ich bin der Keller Josef, falls Sie das überhaupt wissen wollen.« Mona streckt ihm dankend die Hand entgegen, und Keller Josefs Pranke greift zu. »Machen Sie auch Butter?«, fragt sie.

Sie geht nach Hause mit zwei geschenkten Halbpfund Butter und einer Einladung zum Zuschauen beim Buttermachen und einer Vorwarnung, der Janz Otti, der stottere, und dann sinkt sie kaputt wie nach einer Bergtour auf ihre Matratze.

Ihre Butterdinger seien sehr gut, hat Carl von der Agentur gemailt. Und es wäre nett, wenn sie wieder mal an einer Sitzung auftauchte. Ein Vorwurf, zu Recht. Sie hat sich für zwei Sitzungen pro Monat verpflichtet, aber hat in letzter Zeit immer wieder mal aus erfundenen Gründen abgesagt. Sie hat nie geschrieben: Ich komme nicht, weil ich in Maters bin, und ich bin in Maters, weil ich nicht kommen will. Seltsam, dass sie so gern hier ist, hier bleibt. In diesem Stubenloch mit einem schrägen Boden, in dieser Küchenhöhle mit kaputten Wänden, in diesem Abseitsdorf ohne Freunde. Hat sie überhaupt irgendwo Freunde. Ja, sie hat. Ja, sie wären da. Ja, sie müsste sich melden. Ja, das wird sie. Sonst kommt sie noch so heraus wie die wirre Maria.

Alles in Butter:

Ein goldgelber Friede

Butterwisser

kochen am besten.

Ein Pfund Käse, ein Pfund Butter,

fertig Streit mit Schwiegermutter.

Irgendwie zupft sie die Einfälle hier leichter aus dem Kopf als zu Hause in ihrem schönen Arbeitszimmer. Sie wird es gelegentlich umwandeln in ein Gästezimmer. Das lässt sich dann auch als Zwistzimmer nutzen.

Rick am Telefon klingt fröhlich. Er hat der Katz Spielzeug gekauft. Einen Ball voll Katzenminze. Und einen Stofffisch mit Batterie, der zappelt. Die Katz hat den Fisch beobachtet, aber nicht angerührt. »Sie ist gescheit«, sagt Rick, »der Katz kannst du nichts vormachen.« Und wie es ihm sonst gehe, will Mona wissen. »Gut, warum?« »Mir auch«, sagt Mona.

Sie braucht einen Schreiner.

Sie braucht einen Maler.

Sie braucht eine Ahnung.

Davon, was werden soll.

Otti Janz inspiziert die Holzwand in der Stube. Das untere Drittel müsse raus. Da sei der Wurm drin. W-W-W-W. Sein Stottern hört sich an, als ob er auf gewissen Lauten tanze. Mona hört ihm gern zu, wie er janzt, wie er tanzt. Sie will ihn imitieren, abends, als Rick wieder anruft. Aber sie verkneift es sich. Schreiner Janz mache einen Kostenvoranschlag, und er wolle noch mal vorbeikommen, um im oberen Stock die Balken zu überprüfen. »Man lässt immer zwei Voranschläge machen, das weißt du, oder?«, sagt Rick. Übrigens sei keine Milch mehr da. Dann kauf doch welche, denkt Mona. Wie soll sie denn hier einen zweiten Schreiner finden.

Butter: Streicheleinheit

an stressigen Tagen

Der Janz ist schon in Ordnung. Überhaupt müsste Rick froh sein, dass sie sich kümmert, denkt sie – nein, müsste er nicht, er hat das Haus der wirren Maria ja eigentlich verkaufen wollen. Dass sie es behalten haben, hat Mona im Grunde Ricks Chef Werner zu verdanken. Der soll gesagt haben, ein Grundstück verkaufe man nie. Boden wachse nicht, genau wie Luft, wie Wasser, die drei würden immer kostbarer.

Boden, Wasser, Luft wachsen nicht.

Das wächst: Erinnerungen, Sehnsucht, Reue.

Das bleibt: Freundschaft, Schuld, Mitgefühl.

Das schwindet: Angst, Neid, Liebe.

Mona sitzt reglos auf Marias Bank, lässt Gedanken ein und aus fliegen, dass es nur so summt, und listet auf, was sich loben lässt.

»Mona?« Das ist die Stimme der Nachbarin rechts, das ist Rese. Therese. Therese Brandiger. Klopfen an der Haustür. Heftiges Klopfen. Eine Klingel hat das Haus noch nicht. Was ist denn. Wehe, sie bringt wieder Konfitüre. Mona hat schon drei Gläser.

»Kannst du bitte die Kleine nehmen?« Rese weint fast. »Klaus hat sich in den Fuß gehackt.« Rese muss ihn ins Spital fahren. Rese ist in zwei Stunden wieder da. Rese hebt das Kind hoch und streckt es Mona entgegen. Das Kind ist schwer und feucht. Es heißt Emmi und hat einen Sack mit Windeln und Spielen und Esszeug dabei, und Rese zählt hastig auf, was Mona alles machen soll. »Bitte!« Rese weint jetzt richtig und rennt los. Sie hält beim Rennen die Hose fest, die dünne Rese.

»Emmi?«

»Emmi.«

Sie kann also sprechen. Mona lässt sie vorsichtig zu Boden sinken, worauf Emmi losläuft ins Haus. Sie kann also laufen. Mona trägt den Sack in die Stube und leert ihn aus. Von so viel unbekanntem Kinderzeugs wird ihr ein bisschen schlecht. Gläschen mit grüner Paste drin, Windeln, dick wie Kopfkissen, angekrümelte Biskuits in Bärchenform, knallbunte kleine Bücher und ein Würfel aus großen Legoteilen. Mona nimmt ihn auseinander. »Bauen, Emmi?« Emmi schüttelt den Kopf. Es ist ein runder Kopf mit runden dunklen Augen und runden dunklen Haarkringeln. Die kleben aneinander, der Kopf ist warm, Mona hat ihn vorhin an ihrem Hals gespürt. Sie streckt Emmi einen Legostein entgegen, aber Emmi läuft weg und zieht an den Kabeln des Notebooks. »Nicht!« Das Nicht hat wohl eine Spur zu aufgeregt geklungen, Emmi fängt ein Weinen an, lässt die Kabel los, macht Fäustchen, legt sie an die Backen. Zwei Stunden, hat Rese gesagt! Mona schlägt eines der Bücher auf, ruft »Oh, ein Krokodil«, worauf Emmi sich neben Mona niederlässt und sich über das rosarote Krokodil beugt und »Bös« sagt. »Ja, bös«, sagt Mona, »ganz bös«, sie knurrt, und Emmi lacht. Mona knurrt und knurrt, und Emmi lacht. Zwei Stunden, hat Rese gesagt!

Mona weiß nicht, wie alt Emmi ist, was sie kann und was nicht. Ob sie sie herzig finden muss oder lästig finden darf. Ob Emmi das merkt?

Sie holt die Decke von der Matratze, breitet sie auf dem Boden aus, denn auf dem alten Boden holt man sich leicht Holzsplitter in die Haut, besonders wenn sie so butterweich ist wie die an Emmis Wade. Mona streicht vorsichtig drüber. Emmi schiebt die Hand weg, geht wieder zu den Kabeln, packt sie, aber zieht nicht, schaut zu Mona. Mona knurrt. Sie hebt Emmi hoch, so wie sie jeweils die Katz hochhebt, und setzt sich mit Emmi und dem Krokodil-Buch auf den Stuhl. Das geht. Emmi rutscht nicht runter und scheint in Monas Schoß zu passen. Mona ist so erleichtert, als hätte sie soeben einen Intelligenztest bestanden. Sie weiß nicht, warum Emmi das Krokodil bös findet. Es hat einen Fisch zum Freund und frisst Bananen, und überhaupt ist die Geschichte idiotisch. Emmi will sie wieder von vorne hören, noch zwei Mal, und dann wird sie plötzlich schwerer und schläft ein. Mona versteht das Schwerwerden nicht, Schlaf hat doch kein Gewicht, wie geht denn das.

Sie klemmt die Beine aneinander und vermeidet jede Bewegung. Jede Minute Emmi-Schlaf ist ein Geschenk.

Bitte, Rick, nicht anrufen.

Bitte, Blase, nicht drücken.

Bitte, Mücke, verschwinden.

Es wird dunkel draußen, das Gewitter ist nahe.

Bitte, Donner, nicht krachen.

2Rick. Damals

Etwas blinkt in einem Garten hinter einem Gittertor. Glühwürmchen. »Heiß?«, fragt Tommy. Kluges Kind, meins. Es sitzt im Kinderwagen und isst Schokoeis. Ein Hund will mitschlecken und fährt über Tommys Ohr, Tommy schreit vor Vergnügen, ich würde auch schreien, wenn ich dürfte, weil das alles so verdammt schön ist, das Abendrosa, die Kupfertürme, die alten Fassaden und die engen Gassen und das Feierabendvolk und die Gesichter, die schmunzeln, wenn sie Tommys Schokomund sehen. Und wir essen Pizza auf der Place aux Herbes, und Tommy trippelt und wackelt zwischen den Tischen hindurch, verteilt Charme nach links und rechts, und die Leute schauen aus, als hätten sie auch gern so einen. Dunkel jetzt und zehn Uhr schon, und ich lege den müden, warmen, weichen Tommy in den Kinderwagen und sehe zu, wie er einschlummert, und etwas hinter meinen Augen sagt, hallo, kennst du mich noch? Ich bin das Glück.

Seit drei Jahren hat Rick eine Frau, seit zwei Jahren ein Kind und seit einem Jahr einen Zweifel: Ob dieses Leben mal gut wird?

Tapetenwechsel – vielleicht bringt das was. Sie sind unterwegs nach Südfrankreich, Rick, Sara, Tommy, nach unfrohen Wochen zu Hause. Es wird eine schwierige Reise. Tommy schläft meistens im Auto und nachts dafür nicht. Die erste Nacht nahe Annecy haben alle drei kein Auge zugetan. Und für die zweite Nacht jetzt in Grenoble war abgemacht, dass Sara die erste und Rick die zweite Hälfte übernimmt. Das klappt nicht, so geht das nicht weiter. Tommy hört einfach nicht auf zu quengeln. Rick hat ihm auf dem Boden mit Kissen und Stühlen eine Burg gebaut, darin Cracker versteckt, um sie mit Tommy zu suchen, die Plastiktiere aufgereiht, um mit Tommy zu spielen, Taschenlampe und ein Bilderbuch geholt, um Tommy eine Geschichte zu erzählen. Tommy will nicht. Tommy will etwas anderes. Rick weiß nicht, was, herrschaftnochmal. Was für eine Nacht in diesem verdammten Hotelzimmer.

»Sei! Endlich! Still!«, schreit Rick. Er hebt Tommy vom Boden hoch und wirft ihn aufs Bett. Sara hat es gesehen. Sie hat sich aufgerichtet und schaut ihn entsetzt an. Du hast ihn umgebracht, so schaut sie. Er hat ihn nicht umgebracht. Tommy lacht. Er glaubt, das sei was Lustiges gewesen. Er streckt die Beine in die Luft und reißt an seiner Windel.

Rick setzt sich, drückt den Daumen aufs Handgelenk, sein Puls rast. Er hat Tommy nicht umgebracht, Tommys Kopf ist nicht auf die Bettkante geknallt, ist mitten auf dem Kissen gelandet.

»Er hat einfach nicht aufgehört«, sagt er, »mit seinem Geschrei.«

Sara schlüpft zu Tommy ins Bett und zieht die Decke über ihre Köpfe.

Langsam wird es hell.

Die Reise war Saras Idee. Jetzt, wo sie ein Auto haben, will sie dauernd weg. Diesmal will sie nach Südfrankreich, weil er ihr einmal erzählt hat, dass dort sein Bruder begraben ist. Sie will das Grab besuchen, er weiß nicht mal, ob es das Grab noch gibt. Sie hat sich durchgesetzt, sie macht ihm ein schlechtes Gewissen. Er vergesse seinen Bruder, sagt sie. Geht sie doch gar nichts an. Was weiß sie von Brüdern, hat ja keinen, und eine Schwester auch nicht. Bin ein Einzelkind, hat sie gesagt, was klang wie: Bin einzigartig.

Heute beim Frühstück wird er Sara sagen, dass sie umkehren, Schluss mit der Reise, nichts wie los nach Hause. Aber wenn er das sagt, wird sie auf arme Sara machen, die sich so gefreut hat. Wird sagen, dass er sie nicht mehr liebt, und Tommy auch nicht. Armer Tommy, wird sie sagen. Damit fängt sie ihn ein.

Er fährt. Sie sagt, wo’s langgeht. Sie will auf Nebenstraßen fahren. Auf der Strecke Grenoble—Valence verfahren sie sich dreimal. Gegen Abend kann Rick nicht mehr. Er schert aus, hält bei der erstbesten Wiese, legt sich unter einen Baum und zieht die Mütze über die Augen. Jetzt lasst mich einfach in Ruhe, einfach in Ruhe.

Immer hat er gemacht, was Sara wollte. Eine Reise. Ein Auto. Eine Ehe. Eine Anstellung. Ein Kind. Alles lässt sich rückgängig machen, alles, außer Tommy. Tommy bleibt Tommy, sein süßer, butterweicher Lach-Tommy. Sein nerviger hartnäckiger Schrei-Tommy. Sein Tommy. Sein Kind. Sein Wunder.

Er schaut hoch, sieht die grünen Äpfel im Baum, sieht, wie Tommy an Saras Hand über die Wiese geht, sie entfernen sich, sie lassen ihn in Ruhe, sie lassen ihn zurück. Und dass sie nicht mehr da sind, hält er so schlecht aus, wie er es vorhin schlecht aushielt, dass sie da waren. Nichts stimmt mehr, denkt er, ich muss etwas ändern, und ich weiß nicht, was. Wär schön, mir fiele gleich wie Herrn Newton ein Apfel auf den Kopf, und ich wüsste, zack, was zu denken ist.

Es fällt kein Apfel, nur Schlaf rieselt herab, und als er aufwacht, klettert Tommy auf seinen Bauch, und Sara sagt »Na also«, und ihm ist klar, was er ändern muss: Keine Sara mehr.