6,99 €

Mehr erfahren.

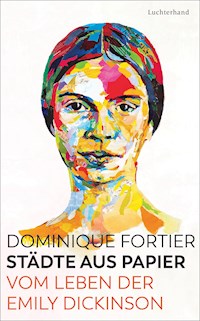

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dichterin von Weltformat. Feministische Ikone. Eine der ungewöhnlichsten Frauengestalten des 19. Jahrhunderts. Wer war Emily Dickinson wirklich?

Die preisgekrönte kanadische Schriftstellerin Dominique Fortier zeichnet das Leben der »Einsiedlerin aus Amherst« nach, einer der faszinierendsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. »Eine einfühlsame Hommage an die geheimnisvolle amerikanische Dichterin.« Le Figaro

Emily Dickinson wurde 1830 in der Kleinstadt Amherst in Massachusetts geboren und starb 56 Jahre später im selben Haus. Sie trotzte den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit, war nie verheiratet, hatte keine Kinder und verbrachte ihre letzten Jahre, ganz in Weiß gekleidet, zurückgezogen in ihrem Zimmer. Dort schrieb sie Hunderte von Gedichten, die sie nie veröffentlichen wollte – betörend schöne Zeilen über die Natur, über Einsamkeit, Schmerz, Glück, Ekstase, Liebe, den Tod und darüber, dass sie sich als Frau oft fehl am Platz fühlte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

Dichterin von Weltformat. Feministische Ikone. Eine der ungewöhnlichsten Frauengestalten des 19. Jahrhunderts. Wer war Emily Dickinson wirklich?

In poetischen Bildern zeichnet die preisgekrönte kanadische Autorin Dominique Fortier das Leben der »Einsiedlerin aus Amherst« nach, einer der faszinierendsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. »Eine einfühlsame Hommage an die geheimnisvolle amerikanische Dichterin.« Le Figaro

Emily Dickinson wurde 1830 in der Kleinstadt Amherst in Massachusetts geboren und starb 56 Jahre später im selben Haus. Sie trotzte den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit, war nie verheiratet, hatte keine Kinder und verbrachte ihre letzten Jahre, ganz in Weiß gekleidet, zurückgezogen in ihrem Zimmer. Dort schrieb sie Hunderte von Gedichten, die sie nie veröffentlichen wollte – betörend schöne Zeilen über die Natur, über Einsamkeit, Schmerz, Glück, Ekstase, Liebe, den Tod und darüber, dass sie sich als Frau oft fehl am Platz fühlte.

Zur Autorin

Dominique Fortier, 1972 geboren, zählt zu den wichtigsten Stimmen der frankokanadischen Literatur. Für ihren Roman »Au péril de la mer« erhielt sie den Prix littéraire du Gouverneur Général, den höchsten Literaturpreis des Landes. »Städte aus Papier« wurde 2020 mit dem Prix Renaudot de l’Essai ausgezeichnet. Dominique Fortier lebt in Montreal.

Dominique Fortier

Städte aus Papier

Vom Leben der Emily Dickinson

Aus dem Französischenvon Bettina Bach

Luchterhand

Die kanadische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Les Villes de Papier« bei Éditions Alto, Québec.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2018 Dominique Fortier and Éditions Alto

This edition is published by arrangement with Éditions Alto in conjunction with its duly appointed agent BAM agency, Paris, France. All rights reserved

Copyright © der deutschen Ausgabe 2022 Luchterhand Literaturverlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung buxdesign / Ruth Botzenhardt

unter Verwendung eines Motivs von © Elizabeth Gilbert

Autorenfoto: © Frédérick Duchesne

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-641-28326-1V002

www.luchterhand-literaturverlag.de

www.facebook.com/luchterhandverlag

www.twitter.com/luchterhandlit

Für Fred und Zoé – mein Zuhause

To make a prairie it takes a clover and one bee,

One clover, and a bee,

And revery.

The revery alone will do,

If bees are few.

Emily Dickinson

Emily

Emily ist eine aus weißem Holz erbaute Stadt, versteckt zwischen Feldern mit Hafer und Klee. Die Häuser sind quadratisch, haben spitze Dächer, blaue Fensterläden, die gegen Abend geschlossen werden, und Schornsteine, in die sich manchmal ein Vogel verirrt; dann flattert er, völlig verzweifelt, mit rußgeschwärzten Flügeln durch alle Zimmer. Statt ihn zu verscheuchen, sollte man ihn lieber bei sich aufnehmen, um sein Lied zu lernen.

In der Stadt gibt es viel mehr Gärten als Kirchen, und die Kirchen sind immer verlassen. In ihrem stillen Schatten wachsen Glockenblumen und Pilze. Die Einwohner verständigen sich durch Zeichen, weil aber jeder seine eigenen benutzt, verstehen sie einander kaum und gehen sich lieber aus dem Weg.

In der kalten Jahreszeit hüllt Emily sich in Schnee, dann kommen die gelehrten Meisen und kritzeln mit ihren zarten Füßchen weiße Gedichte hinein.

Amherst

Amherst, Massachusetts, ist eine Stadt – eher ein Dorf – außerhalb von Raum und Zeit.

Als Emily geboren wird, im Jahr 1830, hat Amherst 2 631 Einwohner. Chicago gibt es noch nicht. 1890, vier Jahre nach Emilys Tod, leben 1 099 850 Menschen in Chicago, in Amherst dagegen nicht einmal 5 000 Seelen – minus eine.

Kultivierte Menschen leben dort, eine Generation angesehener Dickinsons folgt auf die nächste. Der Ort ist nach Jeffrey Amherst benannt, dem ersten Baron dieses Namens, eben dem, der im Siebenjährigen Krieg vorschlägt, den »Wilden«, dieser verabscheuenswerten Spezies, Decken zu schenken, die vorher Pockenkranken gehört haben, um sie schnellstmöglich auszurotten.

Man hätte einen besseren Namen wählen können.

Bei der heutigen Bilderflut können wir uns kaum vorstellen, dass es von ihr, einer der bedeutendsten Dichterinnen ihres Landes, nur ein Foto geben soll, aufgenommen im Alter von sechzehn Jahren. Auf diesem berühmten Porträt ist sie schlank und blass, hat ein dunkles Samtband um den langen Hals, man liest eine ruhige Aufmerksamkeit in ihren weit auseinanderstehenden schwarzen Augen, um die Lippen liegt der Anflug eines Lächelns. Ihr in der Mitte gescheiteltes Haar ist straff nach hinten gebunden. Sie trägt ein schlichtes, gestreiftes Kleid mit hellem Kragen, geraffter Taille, und hält etwas, vielleicht einen kleinen Blumenstrauß, in der linken Hand. Auf dem Tisch neben ihr liegt ein Buch, den Titel kann man nicht sehen. Ein anderes Foto von ihr, das sie jünger oder älter, an einem anderen Ort oder im Stehen darstellt, gibt es nicht – es sei denn, es wäre verschwunden, vernichtet worden. Sie hat keine Beine, wird nie welche haben.

Für immer und ewig wird sie nur dieses Gesicht sein. Diese Maske.

Emily Dickinson ist eine weiße Leinwand, ein unbeschriebenes Blatt. Hätte sie am Ende ihres Lebens nur Blau getragen, gäbe es nichts über sie zu sagen.

Mit fünf Jahren reist die kleine Emily Elizabeth für ein paar Tage zu ihrer Tante nach Boston. Unterwegs gerät ihr Wagen in ein heftiges Unwetter. Blitze zerreißen den schwarzen Himmel, Regen prasselt gegen die Scheiben wie kleine Kieselsteine. Die Tante drückt das Kind an sich, will es beruhigen. Aber die Kleine hat keine Angst. Sie beugt sich fasziniert vor, drückt die Stirn an die kalte Scheibe und flüstert: »Feuer.«

Die Fenster im Haus ihrer Tante sind so weit oben, dass sie selbst auf Zehenspitzen nur ein Stück weißen Himmels sieht. Sie klettert aufs Bett, um unten auf die Straße zu schauen, zu den Zwillingsbäumen auf der anderen Seite, den Menschen, die über den Fußweg eilen.

Vorsichtig springt sie erst ein Mal hoch, dann ein zweites und ein drittes Mal, immer höher, auf der Gänsedaunendecke, die weich unter ihrem Gewicht nachgibt. Die Straße hüpft im selben Rhythmus wie sie, zusammen mit den kleinen Gestalten darauf, wie Zinnsoldaten, die in einer Schachtel geschüttelt werden.

»Elizabeth!«

Die Tante, in der Tür, sieht zornig aus. Sofort bleibt das Kind stehen, baut sich kerzengerade und fest auf seinen kurzen Beinen auf und sagt laut und deutlich:

»Ich möchte lieber Emily genannt werden.«

Eine Wanderdrossel landet auf der Fensterbank, auf die Emily Brotkrümel gestreut hat. Ihr Bauch erinnert an die wunderbaren Apfelsinen, die am Weihnachtsabend die Socken am Kamin füllen.

Sie pickt ein Stück Brot, erzählt dann in einer Reihe von Trillern eine lange Vogelgeschichte. Es geht um Regenwürmer, eine flatterhafte Vogeldame, blaugrüne Eier in einem Nest, von denen eines mysteriöserweise verschwunden ist. Bebend hört Emily zu, mit schief gelegtem Kopf, glänzenden Augen. Sie nimmt einen Krümel zwischen Daumen und Zeigefinger, führt ihn zum Mund. Es ist ihr die liebste Mahlzeit an diesem Tag.

Wenn sie eine Sünde begeht, ist es jedes Mal dieselbe: Aus Naschsucht stibitzt sie ein wenig von dem Kuchen, der in der Küche abkühlt, oder steckt das verbotene Buch ein, das in Vaters Arbeitszimmer auf dem Regal vergessen wurde. Mutter lässt sich nicht hinters Licht führen und bestraft sie jedes Mal auf dieselbe Weise, sie schließt Emily in ihr Zimmer ein, ohne jede Ablenkung, wie Kinder sie gern mögen. Wenn sie sie wieder herauslässt, merkt sie ihrer Tochter keinerlei Reue an. Man muss Emily Dickinson nicht sonderlich gut kennen, um zu erahnen, dass es für sie keine Strafe ist, allein mit ihren Gedanken in der Stille eingeschlossen zu sein.

Wenn es ihr gelänge, einen Tag, einen einzigen, ohne Streich, böse Tat oder schlimmen Gedanken auszukommen, wäre dieser eine perfekte Tag die Wiedergutmachung für ihr ganzes Leben … Aber sie ist sich nicht einmal sicher, ob sie artig sein möchte. Die Gänseblümchen sind nicht artig, genauso wenig wie die Kanadagänse, die in einem großen V über den Himmel fliegen. Sie sind besser: wild wie Ackersenf, unausrottbar wie Unkraut.

Der Garten raschelt vom Geflüster der Blumen. Ein Veilchen kann es nicht fassen, dass es so zerrupft ist. Ein anderes klagt, weil die großen Sonnenblumen ihm das Licht wegnehmen. Ein drittes hat es auf die Blütenblätter seiner Nachbarin abgesehen. Zwei Pfingstrosen hecken einen Plan aus, um die Ameisen zu vertreiben. Eine lange, blasse Lilie hat kalte Füße, die Erde ist ihr zu feucht. Am schlimmsten sind die Rosen – verärgert über die Bienen, gestört vom grellen Licht, trunken von ihrem eigenen Duft.

Nur die Pusteblumen haben nichts auszusetzen, sie freuen sich einfach, dass es sie gibt.

Die Blumen, die die Kinder am Nachmittag gepflückt haben, liegen in einem Weidenkorb. Vater nimmt ein Vergissmeinnicht zwischen die blassen Finger und erklärt in seinem Pastorenton: »Wenn man sie aufbewahren will, müssen sie zuerst getrocknet werden.«

Die Blume in Vaters Hand scheint bereits zu welken. Er legt sie ab und greift nach der Encyclopædia Britannica, die von Band 1 bis Band 21 im mittleren Regal der Bibliothek steht. Er schlägt den Band auf, blättert vorsichtig darin.

»Nach wenigen Monaten haben die Seiten alle Feuchtigkeit aufgesaugt, und ihr könnt die Pflanze in euer Herbar kleben.«

Emily staunt im Stillen: Bücher trinken also das Wasser der Blumen.

In dem dogmatischen Ton, den er anschlägt, wenn er andere belehrt – also immer –, fährt Vater fort:

»Ich empfehle euch, ein bekanntes Datum als Seitenzahl zu wählen, damit ihr euch erinnert, wo die Blüte liegt. Den Beginn des Hundertjährigen Krieges, zum Beispiel.«

Er wartet.

»1337«, wispern die Kinder im Chor.

Die beiden Ersteren greifen nach einem Buch, legen behutsam die Blütenblätter zwischen die Seiten und murmeln leise vor sich hin: »Unabhängigkeitserklärung«, »Untergang des Römischen Reiches«, »Jahr von Mutters Geburt«.

Allein Emily verteilt die Blumen scheinbar auf gut Glück in dem Wörterbuch, das sie sich ausgesucht hat. Mit hochgezogenen Augenbrauen beobachtet Vater sie einen Moment.

»Wie willst du deine Blumen je wiederfinden, wenn du sie willkürlich verteilst?«

Sie lächelt: »Ich finde sie schon.«

Monate später, als sie im tiefsten Winter in der Bibliothek die Blumen des Sommers pflücken, schlägt sie, ohne zu zögern, das Wörterbuch auf. Während ihre Geschwister Zahlen murmeln, spricht sie ein Wort, ein einziges, wie eine Zauberformel: Jasmin, und da ist er, der Jasmin.

Emily hat die Wörterbucheinträge illustriert.

Sie bringt Minze, Rosenblätter und Kamillenblüten ins Haus, gibt sie der Mutter, damit die sie zum Trocknen in der Küche aufhängt. Diese Pflanzen sollen nicht ins Herbar. Sie sollen im Winter getrunken werden.

In einem kleinen Beutel hebt sie die Samen auf, die sie im Spätsommer den Vögeln stibitzt hat. Ihr zukünftiger Garten.

Mutter ist in der Küche, die Mädchen decken den Tisch fürs Abendessen. Vater sitzt schon. Am Kopfende, wie es sich gehört; er wartet. Lavinia verteilt das Besteck für alle Tage, Emily, hinter ihr, hält blauweiße Porzellanteller in der Hand.

»Ts«, macht ihr Vater, nachdem sie seinen Teller abgestellt hat.

»Ja, Vater?«

»Ich wüsste gern, warum ich immer diesen angeschlagenen Teller bekomme.«

Emily macht kehrt, kneift die Augen zusammen. Es stimmt: dem Teller, den sie an seinen Platz gestellt hat, fehlt ein winziger Splitter, nicht größer als ein Nagelmöndchen.

»Entschuldigung«, sagt sie.

Sie nimmt den Teller, durchquert das Zimmer mit ruhigen Schritten, öffnet die Tür zum Garten. Ihr Blick fällt auf einen großen, flachen Stein. Sie lässt den Teller darauffallen, er zerspringt in tausend Scherben. Mit derselben Gelassenheit geht sie zurück, sagt: »Es wird nicht wieder vorkommen, versprochen.«

Er schweigt, sprachlos.

Sein Spiegelbild auf der blanken Tischplatte ist genauso überrascht wie er. Die Porzellanscherben auf dem Rasen sehen aus wie die Überbleibsel einer untergegangenen Zivilisation.

Es hat geschneit!«

Austin ist als Erster aufgestanden. Er rennt in Emilys und Lavinias Zimmer, Lavinia stürzt ans Fenster: Der Garten ist ganz in Weiß gehüllt, Schneegirlanden hängen an den Bäumen.

Alle drei poltern die Treppe hinunter, ziehen ihre Stiefel an, Mäntel, Mützen, Schals und Handschuhe. Vater, am Fuß der Treppe, mustert sie. Er sagt nichts, sieht aber genauso missbilligend drein wie die Standuhr. Trotzdem können sich die drei Kinder kaum beruhigen.

Noch war niemand draußen: Sie setzen als Erste den Fuß in den Garten, dieses unbeschriebene Blatt, und zeichnen drei kleine, ineinander verschlungene Labyrinthe. Sie machen Schneebälle, die wie Mehlböller auf ihren dunklen Mänteln zerplatzen.

Atemlos legt sich Emily kurze Zeit später auf den Rücken. Sie schlägt mit den Armen, breitet die Beine aus und schließt sie wieder, um einen Schneeengel zu malen. Austin lässt sich zu ihrer Rechten fallen, Lavinia zu ihrer Linken; eine Schar von Engeln zeichnet sich im Schnee ab, wie eine Kette aus Papierpuppen.

Es schneit immer noch. Die Schneeflocken brennen, wenn sie auf ihren geröteten Wangen landen. Die Wimpern der Kinder sind weiß, als wären sie mit Puderzucker bestäubt. Als die drei schließlich aufstehen, bleibt ihr Abdruck auf dem Boden zurück – kleine Liegefiguren aus Schnee.

*

Jahre später, als sie eines Morgens im Dezember zum Fenster hinausschaut, sieht Emily sie wieder, drei kleine Gespenster, neun, sieben und fünf Jahre alt. Diese Kinder sind nicht mehr, sie sind für immer verschwunden, als wären sie begraben. Jahre später, und sie bricht beim ersten Schnee in Tränen aus.

*

Auf einem von Otis Allen Bullard gemalten Porträt sehen die Kinder aus wie Variationen ein und derselben Person (der Mutter, des Vaters?), wie Erwachsene jedenfalls, die man auf kindliche Proportionen reduziert hatte: ernster Blick, lange Nase, mattes Lächeln. Sie sind austauschbar, außer dass Austin einen schwarzen Kinderanzug mit weißem Kragen trägt und die Mädchen beide ein Kleid mit spitzengesäumtem Ausschnitt (Seegrün für Lavinia, ein dunklerer Ton für Emily). Alle drei sehen aus, als hätten sie kurzes Haar und einen Seitenscheitel, aber vielleicht sind die Haare der Mädchen nur straff nach hinten gekämmt. Aus heutiger Sicht – vielleicht sogar aus damaliger – könnte man es für ein Bild zum Andenken an drei kleine Tote halten oder für eines, das Jahre nach der Kindheit der Geschwister gemalt wurde und für das sie als Erwachsene Modell gestanden hatten.

Denn natürlich wissen wir, dass die Kinder überlebt haben, dass sie erwachsen geworden sind, dass einer sogar selbst Kinder bekommen hat. Vielleicht zeigt das Bild ja, dass erwachsen zu werden Kinder nicht vor dem Tod rettet.

In der Main Street gehen sie an dem eindrucksvollen Haus vorbei, das ihr Großvater Samuel gebaut hat.

»Hier bist du geboren«, sagt der Bruder zu seiner Schwester.

Sie weiß das. Alle sind in diesem Haus geboren. Sie muss sich beherrschen, um nicht zu sagen: »Und hier werde ich sterben.«

»Als Großvater es hat bauen lassen, war es das erste gemauerte Haus am Ort.«

Auch das weiß sie. Ihr ist nichts fremd, was dieses Haus angeht, wo sie die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbracht hat, sogar nachdem – Schmach und Schande, Demütigung – Großvater es verlor und sie es mit der Familie dieses Kaufmannes, der es erwarb, teilen mussten. Auf der Westseite: Familie Dickinson. Im Osten: Familie Mack. Jedes Mal, wenn Emily einen Mack im Hausflur traf, zuckte sie zusammen, als wäre er ein Gespenst oder ein zum Fenster eingestiegener Eindringling. Was hatten diese Fremden in ihrem Haus zu suchen?

Sie erinnert sich noch an jedes Detail, das helle Parkett mit seinem Geruch nach Bohnerwachs, die Sonnenstrahlen, die zu den einen Spaltbreit geöffneten Fensterläden in Vaters Arbeitszimmer hereinfielen und die Goldlettern auf den Buchrücken zum Leuchten brachten, das trübe Licht in dem kleinen Schuppen, wo sie mit Austin die Sahne vom Hals der Milchflaschen leckte, den kühlen, nach Rüben und Zwiebeln riechenden Keller, ihr helles Zimmer.

Sie weiß, dass dieses Haus wieder ihrs sein wird. Und so ist das. Im Jahr 1855 kauft Emilys Vater es zurück und zieht mit seiner Familie dort ein, der ab diesem Moment das ganze Haus gehört. Er lässt die Ziegel vanillegelb und die Fensterläden waldgrün streichen, nimmt ein paar Verschönerungsarbeiten vor, unter anderem lässt er ein Glashaus bauen, in dem Emily später seltene Pflanzen züchtet – ein weiterer Spleen von ihr, man könnte fast meinen, sie hätte es darauf angelegt.

Als sie mit fünfundzwanzig Jahren ins Homestead zurückkehrt, löscht sie mit einem Streich die fünfzehn vorangegangenen Jahre aus. Von Neuem im Haus ihrer Kindheit fasst sie den festen Entschluss, beides nie mehr zu verlassen – weder das Haus noch die Kindheit.

Als sie mit fünfundzwanzig Jahren ins Homestead zurückkehrt, denkt sie im Stillen, ihr liebstes Familienmitglied von allen sei vielleicht doch das Haus.

Das Haus, in dem Emily zwischen ihrem zehnten und ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr wohnt, liegt in der Pleasant Street, dem Friedhof gegenüber. Mehrere Male im Monat zieht der Tod in einer Prozession an ihrem Fenster vorbei.

In der Nähe des Hauses, in einer Holzhütte, die zu klein ist für eine richtige Scheune oder einen richtigen Stall, halten sie eine Kuh mit langen Wimpern, Dorothy, die morgens und abends gemolken wird und die Familie mit Milch und Butter versorgt. In einem Verschlag neben der Kuh steht ein Brauner, Duke, den Vater vor den Wagen spannt, wenn er ausfährt. Die drei Hennen Gwen, Wren und Edwig, die jeden zweiten Tag ein Ei legen, gackern in einem kleinen Anbau zusammen mit Peck, dem Hahn, der mit Argusaugen über sie wacht. Sie haben sogar ein Schwein, aber das hat keinen Namen. Den ganzen Sommer über wird es mit Küchenabfällen gemästet, mit Schalen, Strünken, Essensresten, und im Herbst schneidet man ihm die Kehle durch und verarbeitet es zu Würstchen, Braten und Koteletts, die bis ins neue Jahr reichen.

Emily zieht eine Lehre daraus: dass es wichtig ist, den Dingen einen Namen zu geben.

Seit Monaten lese ich die Gedichtbände und Briefe von Emily Dickinson aufs Neue, wälze die schlauen Werke, die ihr gewidmet sind, klicke mich durch die Webseiten, wo Fotos vom Homestead zu sehen sind, vom benachbarten Evergreens, von Amherst zur Zeit der Dickinsons. Bis jetzt gibt es Amherst für mich nur auf dem Papier. Ist es gut, wenn das so bleibt? Oder sollte ich, um besser schreiben zu können, die beiden in ein Museum verwandelten Häuser besuchen? Kurz gesagt: Ist es besser, sie so beschreiben zu können, wie sie in Wirklichkeit sind, oder frei zu sein, sie zu erfinden? Weshalb scheue ich vor der vierstündigen Autofahrt zurück? Seit wann habe ich Angst, mich in ein Buch hineinzubegeben? Je länger ich warte, desto weniger bleibt von den letzten Resten des Sommers. Bald werden nur noch getrocknete Stängel und verwelkte Blüten in Emilys Garten stehen. Aber vielleicht will der Garten ja so entdeckt werden und nicht an einem verschwenderisch üppigen Augusttag?

An Weihnachten wie an allen anderen Tagen des Jahres behandelt Edward Dickinson seine Kinder mit – seiner Meinung nach – von Wohlwollen abgemilderter Strenge. Unter dem Tannenbaum, den sie mit Girlanden aus Puffmais, getrockneten Apfelringen und Schneeflocken aus weißem Papier geschmückt haben, liegt für jedes Kind ein Geschenk, eingewickelt in braunes Packpapier und zusammengehalten von einer Schnur, als hätte er es mit der Post verschicken wollen und es sich im letzten Moment anders überlegt.

Die Kinder treten eins nach dem anderen vor, dem Alter nach, und bekommen ihr Päckchen und dazu je eine Apfelsine und eine Zuckerstange. Die Geschenke passen zum Schenkenden: Kinder darf man nicht verwöhnen, findet Edward Dickinson, auch Mädchen nicht. Der Haushalt, in dem es kaum Puppen und Plüschtiere gibt, ist reich mit Büchern und Stichen ausgestattet.

Austin bekommt in diesem Jahr eine komplette Korrespondenz-Schatulle, gediegen und gut gearbeitet, elegant, ohne protzig zu sein: Federkiele, Federschneider, Tintenfässer, Briefpapier, Kuverts, Löschpapier, Schreibunterlage aus Leder. Prüfend betastet er die silbernen Schreibspitzen, wie ein Kind in einem anderen Haus die Spitzen der Bajonette seiner Zinnsoldaten.

Emily tritt vor, macht einen Knicks. Vater legt ihr wie zum Segen die Hand auf den Kopf. Mutter haucht ihr einen so zarten Kuss auf die Stirn, dass sie ihn kaum spürt. Sie nimmt ihr Geschenk entgegen, eine längliche Schachtel; darin ist eine Art Rohr, sie tastet es ab, wickelt es sorgsam aus, damit das Papier nicht reißt. Ein Zylinder, so lang wie zwei Hände, dessen Enden – das eine etwas weiter als das andere – in einen goldenen Ring gefasst sind.

»Ein Fernrohr!«

»Fast«, sagt ihr Vater.

»Schau rein«, schlägt Austin vor.

Zuerst sieht sie nur bunte Flecken, die keinen Sinn ergeben, danach setzen sich die Farben zu Fragmenten zusammen, überlagern sich wie durchsichtige Juwelen. Sie erkennt den ganzen Weihnachtsbaum darin, bloß zerteilt, und dann, als sie am Ring dreht, wirbeln die Stücke umeinander und setzen sich zu gleichermaßen vertrauten wie unwahrscheinlichen Bildern zusammen, die sich spiegeln, miteinander verschmelzen, sich umkehren und verdoppeln – als hätte sie das Haus zu Boden fallen lassen und versuche nun wie eine Besessene, es wieder zusammenzukleben, indem sie die Bruchstücke in alle Richtungen wirbelt.