29,99 €

Mehr erfahren.

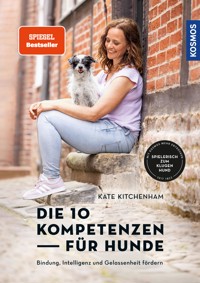

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

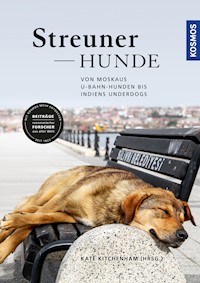

Streunerhunde rücken immer mehr in den Fokus der Wissenschaft, denn ihre Erforschung hilft, unsere Haushunde besser zu verstehen. Die Forscher Anindita Bhadra (Indien), Günther Bloch (Kanada), Roberto Bonanni (Italien), Enrique Font (Spanien), Martina Lazzaroni (Marokko, Wien), Sarah Marshal Pescini (Marokko, Wien) und Andrej Poyarkov (Russland) berichten hier, wie sozial flexibel sich Straßenhunde organisieren, welche Strategien sie im Zusammenleben mit anderen Hunden und Menschen entwickeln und wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. Auch die Probleme, die auftreten können, wenn ehemalige Streunerhunde plötzlich bei und mit uns leben sollen, werden angesprochen. Mit Fotos von Straßenhunden aus aller Welt von Stefan Kirchhoff.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.

WUNDERTÜTE HUND — Vorwort von Kate Kitchenham

Hunde stehen seit zwei Jahrzehnten im Fokus von immer mehr Forschern auf der ganzen Welt. In Hunderten von Studien wurden ihre kommunikativen und sozialen Fähigkeiten mit Artgenossen und uns Menschen untersucht (Gansloßer & Kitchenham, 2018). Doch in den letzten Jahren ist unter den Hundeforschern ein neuer Trend zu verzeichnen: Immer mehr von ihnen verlassen den Komfort ihrer warmen und praktischen Labore und begeben sich nach draußen, in die Gesellschaft von „Streunern“. In manchen Gegenden der Welt kann man deshalb zurzeit auf Wissenschaftler treffen, die auf Müllhalden oder in Hinterhöfen bei Abfalltonnen hocken und mit Kamera, Papier und Stift bewaffnet das Verhalten der Hunde untereinander und mit den menschlichen Anwohnern beobachten. Manche von ihnen gehen sogar noch weiter und führen Versuche mit den Hunden auf der Straße durch – kein leichtes Unterfangen, denn Hunde kommen und gehen, wann sie wollen, und oftmals stören neugierige Menschen den Versuchsablauf. Doch die Verhaltensbiolog*innen geben nicht auf: Sie zeigen einen langen Atem und sammeln fleißig Daten, die uns dabei helfen, das Puzzle der gemeinsamen Geschichte von Mensch und Hund und den Blick des Hundes auf die Welt, seine Bedürfnisse und Talente immer besser zu verstehen. Ihre Beobachtungen lassen uns erahnen, wie Hunde und Menschen ursprünglich einmal zusammengelebt und sich daraus die heutige enge Beziehung entwickelt haben könnte. Und natürlich auch, welche Fähigkeiten der Hunde sich über den Prozess der Haustierwerdung, der „Domestikation“, noch erhalten oder auch neu entwickelt haben und ihnen ermöglichen, ein eigenständiges Leben in unserer Welt zu führen. Dabei überraschen sie uns mit ihrer Verhaltensvielfalt und ihrer großen sozialen Flexibilität – oder wussten Sie, dass frei lebende Hunde manchmal Kriege führen (siehe hier)? Dass sie Rudel bilden, die gemeinschaftlich Junge versorgen, und eine Forscherin sogar beobachten konnte, wie eine Großmutter ihre Enkelkinder gesäugt und alleine aufgezogen hat, nachdem die Tochter kurz nach der Geburt der Welpen gestorben ist (siehe hier)? Haben Sie schon davon gehört, dass frei lebende Hunde in Moskau U-Bahn fahren gelernt haben und Streuner beim Betteln gezielt Menschen auswählen, die ihnen vom Verhalten eher freigiebig statt geizig erscheinen? Ich wusste vieles noch nicht und habe fasziniert und dankbar bei der Übersetzung dieser Kapitel die neuen Informationen und Geschichten über Hunde in mich aufgesogen.

© Stefan Kirchhoff

Lieblingsbeschäftigung „Gucken“. Dabei lernen Streuner viel über uns und die Umwelt.

EIN LEBEN AUF DER STRASSE

Sie sehen schon: Die Ergebnisse der Streunerforschung sind bunt, vielseitig und dadurch wunderbar geeignet, unser Bild, das wir von Hunden haben, immer wieder neu zu überdenken. Dieses Buch widmet sich deshalb ausschließlich diesem noch relativ neuen Interessengebiet der Kanidenforschung: den frei lebenden Hunden. Doch was genau ist das eigentlich, ein „Streuner“? Ein bemitleidenswertes Wesen, weil es nicht auf dem Sofa sitzen darf, nicht regelmäßig entwurmt wird und noch niemals an einem Agility-Kurs teilnehmen konnte? Oder ist es vielleicht oft auch ein kluger, gelassener Hund, der sich seinen Tagesablauf selbst einteilen, sein Fressen selbst suchen und seinen Partner alleine bestimmen darf, also, mit wem er oder sie sich verpaaren möchte?

Fest steht: Es gibt nicht nur das eine Dasein, das bei uns auf dem Designer-Hundebett, gut gesichert durch die Leine entlang von Straßen oder beim Freilauf auf einer eingezäunten Hundewiese stattfindet. Tatsächlich kommt nur eine Minderheit der Welthundepopulation in den „Genuss“ eines derart behüteten Lebens. 85 Prozent der Welthundepopulation lebt auf der Straße oder im Umkreis menschlicher Siedlungen – und dort häufig auch recht gut. In diesem Buch fassen fünf Forscher aus vier verschiedenen Kontinenten ihre Beobachtungen vieler Jahre zusammen: wie variationsreich das Gruppen- oder Single-Leben dieser frei agierenden Hunde aussehen kann, je nachdem, in welchen Gebieten der Erde und unter welchen Bedingungen sie leben und welche Strategien sie sich je nach „ökologischer Nische“ wählen, um gut versorgt über die Runden zu kommen. Denn wenn auch der Anblick eines „frei laufenden Hundes ohne menschliche Begleitung“ bei uns in Deutschland sofort einen Polizeieinsatz zur Folge hat – in anderen europäischen Ländern gehört er noch (!) zum gewohnten Alltagsbild dazu und niemand regt sich auf. Im Gegenteil: Oft werden die lokalen Streuner wie Nachbarn wahrgenommen, die man täglich trifft und kurz streichelt. Beobachten konnten Sie das vielleicht auch schon. Denn wer im Urlaub im Osten oder Süden Europas mit offenen Augen durch die Straßen geht, dem sind Hunde, die sich ohne Besitzer durch die Stadt bewegen dürfen, mit Sicherheit schon aufgefallen. Ein Phänomen, das vor weniger als hundert Jahren auch bei uns noch zum normalen Alltag gehörte, wie Enrique Font in seinem Kapitel schreibt (ab hier).

© Stefan Kirchhoff

FREI LAUFENDE BESITZERHUNDE

Natürlich geht es vielen frei laufenden Hunden nicht gut, je nach Region und beteiligter Menschen kann man traurige Szenen beobachten. Aber sehr häufig fallen einem auch „Streuner“ ins Auge, die ein freies, selbstbestimmtes Leben führen und dabei alles andere als unglücklich oder unterernährt wirken. Ich freue mich z.B. in meinem liebsten Urlaubsort in Frankreich jedes Jahr darauf, dort die gleichen Hunde wiederzutreffen und ein bisschen beobachten zu können. Es sind entspannte, gelassene Typen, die dort jeder kennt und die tagsüber völlig frei durch die Straßen der kleinen, südfranzösischen Stadt streifen dürfen. Sie verbringen ihre Tage damit, in den zahlreichen Cafés und Restaurants meist gezielt Touristen mit traurigen Augen anzubetteln, in der Hoffnung auf ein paar Happen vom leckeren Essen. Sehr oft mit Erfolg: Immer wieder lassen bevorzugt Deutsche oder Holländer ein Stück Brot oder Pizza fallen oder reichen es dem „armen“ Hund – und sehen sich besorgt nach einem Besitzer um. Einheimische werden dagegen von den Hunden nicht angebettelt – man begrüßt sich höchstens kurz, dann geht jeder seiner Wege – der Kellner bedient weiter die Tische, der Hund hofft, dass davon etwas für ihn abfällt.

„Herrenlos“ sind diese Hunde aber nicht – den richtigen Besitzer erkennt man daran, dass der „Straßenhund“ sofort seine neuen Freunde aus dem Restaurant vergisst und zu ihm sprintet, ihn begrüßt und dann wird gemeinsam durch die Gassen nach Hause geschlendert. So verbringt dieser „frei laufende Besitzerhund“, wie Stefan Kirchhoff ihn nennt (siehe hier), seine Tage: Während seine Menschen unterwegs sind, streunt er oder sie alleine oder in seiner „Gang“ durch die Straßen der Stadt, trinkt Wasser am Brunnen, bettelt an Tischen, wird verjagt oder gefüttert und abends trifft man sich mit seinen Menschen wieder und beendet gemeinsam den Tag. Diese in Alters- und Größenordnung bunt gemischte Hundetruppe habe ich nie aggressiv agieren sehen: Die Hunde kommunizieren klar und unaufgeregt miteinander.

Ruhe und Gelassenheit

Kläffende Hunde der Touristen, die an kurzen Leinen festgehalten werden, sorgen bei ihnen noch nicht einmal für ein Aufblicken. Sie wissen, wie sie sich in verschiedenen Situationen zu verhalten haben, wann es besser ist, sich aus dem Staub zu machen, und können Menschen verdammt schnell und richtig einschätzen. Sie sind für mich die besten Verhaltensforscher, erfassen sofort, welcher Mensch gehetzt, genervt, gelangweilt ist oder ein weiches Herz hat, also: bei wem sich das Betteln lohnt und welche Strategie man bei verschiedenen Persönlichkeitstypen anwenden sollte. Genau das beschreibt Andrey Poyarkov bei einer Gruppe Hunde vor einem Moskauer Supermarkt (siehe hier). Was für ein Hundeleben! Ich befürchte, meine Hunde würden sofort alle Sicherheiten gegen diese Freiheit trotz ein paar Flöhen und Würmern tauschen.

DEN STREUNER GIBT ES NICHT!

Was spannend ist: Allgemeine Aussagen über „den“ Streuner können wir immer weniger machen, je mehr wir wissen. Der italienische Verhaltensforscher Roberto Bonanni hat z.B. beobachtet, dass „meine“ frei lebenden Besitzerhunde aus Südfrankreich eher nicht dazu neigen, soziale Gruppen zu bilden – auch wenn sie lockere Freundschaften zueinander eingehen, ziehen sie immer noch den Menschen als Sozialpartner vor. Doch es geht auch anders: Scheinbar, je geringer der Grad der Beziehung zum Menschen ist und je mehr Futter an einem Ort verfügbar, bilden Hunde wieder stabile soziale Gruppen, in denen die Mitglieder nicht nur das Territorium verteidigen, sondern auch gemeinsam den Nachwuchs aufziehen (siehe Studien von Anindita Bhadra aus Indien).

BUNTE VIELFALT

Hunde leben also in vielen Varianten mit Menschen und Artgenossen, mal als Einzelgänger oder Paar, mal in Gesellschaft mehrerer Artgenossen, manchmal ziehen auch Streuner den Menschen als Sozialpartner vor. Ein positiver Einfluss während der sensiblen Phase könnte richtungsweisend sein, was später im Leben für den Hund mehr Bedeutung hat: der Mensch oder der gute Hundekumpel. Wir müssen uns schnellstens vom einheitlichen und oft auch idealisierten Bild des „typischen“ Streuners verabschieden; er führt weder immer ein romantisches Abenteuerleben, noch ist er immer arm dran. Der unterschiedliche Lebensraum prägt stark, wie Hunde sich verhalten, sich ernähren, wie eng ihre Beziehung zum Menschen und wie „glücklich“ ihr Leben ist. Aber genau diese extreme Flexibilität in der Lebensweise macht das Gebiet der Streunerforschung so spannend: In Moskau haben die „Metro-Dogs“ das U-Bahn-Netz erobert, deshalb und anhand eigener Beobachtungen gesteht Günther Bloch z.B. Hunden sogar unterschiedliche Kulturen zu. Er studierte ein Rudel, das in seinem Lebensraum ein strahlenförmiges Wegenetz angelegt hatte (siehe hier). Diese „Routen“ konzentrierten sich auf die Autobahnen, die das kanadische Reservat umschlossen, in dem diese herrenlosen Hunde lebten. Diese Hundegruppe konnte auf keine menschlichen Abfälle zurückgreifen, sondern ernährte sich von Hirsch-, Elch- und Rehkadavern entlang der kanadischen Highways. Eine Spezialisierung, die er als „kulturelle Besonderheit“ beschreibt und die wieder deutlich macht, dass Hunde genau wie andere Kaniden enorm flexibel in der Lage sind, sich an unterschiedlichste Lebensräume anzupassen und Überlebensstrategien zu entwickeln.

VON STREUNERN LERNEN

Doch wie ist es mit der Problemlösekompetenz dieser auf der Straße lebenden Hunde? Wenn sie ständig allein und selbstständig auf Futtersuche gehen müssen, dann müsste ihre „Beharrlichkeit“ oder Kreativität beim Lösen einer Aufgabe doch größer sein als die von Familienhunden, die rundum versorgt werden? Das legen zumindest Berichte von überforderten Hundehaltern nahe, die seit der Aufnahme eines ehemaligen Straßenhundes ihre Mülleimer und Gartenpforten auf besondere Weise sichern müssen, um Diebstahl und Ausbruch zu verhindern. Dass das Leben auf der Straße überraschenderweise nicht mit mehr Erfindungsreichtum bei der Aufgabenlösung gekoppelt zu sein scheint, konnten Martina Lazzaroni und Sarah Marshall-Pescini feststellen. Sie haben vergleichbare Versuche mit frei lebenden Hunden in Marokko und Familienhunden aus Wien sowie Hunden und Wölfen, die im „Wolf Science Center“ (WSC) in Ernstbrunn leben, durchgeführt (siehe hier).

Einen ganz anderen Blick auf das Phänomen Streunerhunde hat ein Forscherteam aus Ungarn eingenommen, das sich für unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale von Familien- und Streunerhunden interessierte. Sie sind für ihre Studie nach Indonesien auf die Insel Bali gereist: Luca Corrieri und Marco Adda haben hier die „Bali Dogs“ untersucht (Corrieri et al., 2018), die seit Jahrhunderten als freie Hunde an der Seite der lokalen Bevölkerung leben dürfen. Erst in den letzten Jahren haben Zugezogene, meist aus den westlichen Industrienationen, damit begonnen, einige Exemplare dieser Population zu entnehmen. Fortan durften sie mit im Haus leben und genossen einen „24-Stunden-Service“.

© Stefan Kirchhoff

Streuner wie dieser hier zeigen uns, wie die ursprüngliche Mensch-Hund-Beziehung ausgesehen haben könnte.

FREIHEIT MACHT GELASSEN

Die beiden Forscher interessierte, ob sich Persönlichkeitsmerkmale durch den Lebensstil verändern, wenn die Hunde im Haus unter Betreuung von Menschen statt frei leben dürfen. Denn den privat gehaltenen „Bali Dogs“ kommt jetzt all der Luxus zuteil, den auch unsere Hunde kennen: Sie haben ein eigenes, sicher umzäuntes Grundstück, feste Futterzeiten und regelmäßige Gassirunden an der Leine. Sie müssen sich um ihre Grundversorgung also keine Sorgen mehr machen. Mit Hilfe von Fragebögen, die an Besitzer und Anwohner (bei den frei lebenden Hunden) verteilt wurden, ermittelte das Team aus Budapest, ob es Veränderungen im Verhalten bedingt durch die unterschiedliche Lebensweise geben könne. Da es sich um eine einheitliche Population handelt, die erst in den letzten Jahren durch den Zuzug von Ausländern getrennt wurde, konnten bei dieser Studie rassebedingte Verhaltensunterschiede ausgeschlossen werden. Das Ergebnis der Studie zeigt besonders deutlich den Einfluss, den der Entzug der freien Entscheidungs- und Erfahrungsmöglichkeit auf das Verhalten der Hunde haben kann: Die frei lebenden Hunde waren weniger aktiv, weniger erregbar und weniger aggressiv gegenüber ihren Verwandten, die im Haus leben durften. Außerdem waren die „freien“ Hunde viel weniger daran interessiert, andere Tiere oder Menschen zu jagen. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass eine Änderung des Lebensstils – in diesem Fall, „von Menschen adoptiert zu werden und in einem eingezäunten, überwachten Umfeld zu leben“ – negative Konsequenzen auf Persönlichkeitsmerkmale wie Aktivitätsgrad, Erregbarkeit, Jagdpassion und Aggression der Hunde haben kann – alles „Verhaltensprobleme“, die zum Tagesgeschäft unserer Hundeschulen in Deutschland gehören …

Von Verhaltensstudien mit Streunern können wir also z.B. lernen, was alles möglich wäre, wenn wir uns ein bisschen entspannen und Hunden mehr Eigenerleben ermöglichen. „Leute, lasst die Hunde gucken!“, hat Günther Bloch einmal sehr schön formuliert und dabei auf genau solche Studienergebnisseund seine Beobachtungen an den „Pizza-Hunden“ (Kosmos, 2007) Bezug genommen, deren Lieblingsbeschäftigung das „Gucken“ war.

© Stefan Kirchhoff

Streuner sind meist entspannte Hunde – sie verstehen viel vom Leben.

Von der Straße ins Haus

Doch auch in westlichen Industrienationen begegnen uns manchmal sehr gelassene Hunde, die sehr viel „gucken dürfen“: Sie gehören meist zu Menschen, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch niemals einen Hundeschulkurs besucht oder ein Hundebuch gelesen haben: zu Punkern oder Obdachlosen. Stefan Kirchhoff schreibt von der beeindruckenden Entspanntheit dieser Hunde, die zusammen mit ihren Menschen auf der Straße leben und freie Entscheidungen fällen dürfen (siehe hier). Kommen diese Hunde ins Tierheim, werden adoptiert und leben dann in ihren neuen Familien im gepflegten Reihenhaus mit hohem Gartenzaun, werden zu vorgegebenen Zeiten gefüttert und „ausgeführt“, hat das oft eine Reihe von Problemen zur Folge. Für Kirchhoff führen die ehemaligen Streuner, die nach Deutschland gebracht wurden, ein erzwungenes „Frührentnerleben“, das oft zwar vergleichsweise bequem, aber auch sehr langweilig sein kann. Die klassischen Verhaltensprobleme beschreibt er genauso wie mögliche „Wege aus der Krise“, für die das Verständnis für die Herkunft und den Blick des Hundes auf die neue Welt, in der er jetzt leben muss, unabdingbar sind (siehe hier). Für dieses Buch hat Stefan Kirchhoff jedoch nicht nur inhaltlich passend zu den Beiträgen der Forscher seine Beobachtungen über Streuner beschrieben und auf diese Weise den Studien lebendige Beispiele aus dem Alltag dieser besonderen Hunde zur Seite gestellt. Er hat zusätzlich viele Fotos von seinen Reisen ausgewählt und damit dieses Buch unfassbar schön bebildert.

© Stefan Kirchhoff

Dieser Hund weiß, bei wem sich Betteln lohnt!

DAS POTENZIAL IM HUND

Doch was ist eigentlich alles möglich, wenn Hunde nicht von „Helikopter-Haltern“ vor jeder eigenständigen Erfahrung beschützt werden, sondern Kompetenzen erwerben können, die zu selbstständigem Handeln und dem Entwickeln verschiedener sozialer Strategien befähigen? Andrey Poyarkov beschreibt auf den Seiten hier, wie Hunde in Zeiten der Liberalisierung während der Perestroika die Moskauer Metro erobert haben – zunächst wurden sie in den Eingangshallen im Winter geduldet, später fingen manche Gruppen oder Individuen damit an, die Züge scheinbar gezielt zur Fortbewegung zu nutzen. Seine Geschichte steht für die Ambivalenz, mit der Menschen heute dem Phänomen Streunerhund begegnen: Sieht man Straßenhundenicht als Störfaktor,sondern als natürliche Form der Beziehungzwischen Mensch und Hund, können sie zu einer Bereicherung nicht nur für die wissenschaftlicheArbeit der Forscher, sondern auchfür das gesamte Umfeld und, wie im Fallder Metrohunde, sogarzu einer Touristenattraktion werden.

Doch die Politik steht den sich frei bewegenden Hunden zunehmend skeptisch gegenüber. Die Befürchtung: Hunde könnten den reibungslosen Ablauf in öffentlichen Einrichtungen und das Stadtbild schädigen. Aus dieser Annahme heraus kam es in Moskau und kommt es an vielen anderen Orten der Erde zur Vertreibung und oft grausamen Ausrottung von Hunden, die sich eigentlich hoch spezialisiert an ihren Lebensraum angepasst haben. So verlieren nicht nur viele Menschen vor Ort ihre oft geschätzten, freundlichen vierbeinigen Nachbarn, sondern die Menschheit auch ein Stück ursprünglicher Kulturgeschichte der Mensch-Hund-Beziehung, die sich bis in die heutige Zeit erhalten konnte.

UNFÄHIG, SOZIAL ZU LEBEN?

Die Behauptung, Hunde hätten durch die Domestikation die Fähigkeit verloren, sozial im Gruppenverband miteinander leben zu können, ist heute dank der Streunerstudien widerlegt: So konnte z.B. Roberto Bonanni bei seinen jahrelangen Beobachtungen verschiedener Gruppen einen starken Zusammenhalt z.B. bei der Verteidigung von Territorien feststellen. Dabei konnten er und sein Team kaum beschädigende aggressive Interaktionen beobachten (1 % Beißvorfälle innerhalb der Gruppe, siehe hier). Bekannt ist dagegen, dass die Fähigkeit, aggressive Auseinandersetzungen zu meistern, bei Hunden, die mit wenigen Wochen von der Mutter getrennt werden und dann bei Menschen aufwachsen, sehr viel weniger ausgebildet wird. Das zeigt uns, wie wichtig vielfältige Erfahrungen in festen Hundegruppen für heranwachsende Junghunde sind, um in stabilen Dominanzbeziehungen (sieheBonanni hier) eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen lernen zu können. Doch das bedeutet nicht, dass Hundegruppen immer friedlich miteinander interagieren. Andrey Poyarkov konnte in Russland beobachten, dass es zwischen Gruppen, die sich ein relativ kleines Gebiet teilen müssen, zur Entstehung langfristiger Konflikte kommen kann. Daraus entstehen – ganz ähnlich wie bei Nachbarn, die sich regelmäßig über den Zaun anbrüllen – mit den Jahren regelrechte persönliche Abneigungen, die sich in „Kriegen“ entladen können, bei denen im Extremfall auch hemmungslos getötet wird. Andrey Poyarkov schildert, wie sich auf dem Gelände der Universität in Moskau in den 1980er-Jahren diese Konflikte entwickelt und schließlich in regelrechten „Kriegen“ gegipfelt haben und welche wichtige Rolle beim Thema „Gewinnen oder Verlieren eines Kampfes“ dem internen Gruppenzusammenhalt zukommt (siehe hier).

© Stefan Kirchhoff

Entgegen vieler Behauptungen, leben viele Streuner nicht einzelgängerisch, sondern oft in Gruppen zusammen.

DIE IDEE ZUM BUCH

Die Idee für ein solches Buch zu haben ist einfach – sie entsteht z.B. spontan, wenn man wie ich 2017 auf dem „Wolf Canid Symposium“ in Berlin sitzt und begeistert den spannenden Geschichten und Forschungsergebnissen von Wissenschaftlern wie Roberto Bonanni, Günther Bloch oder Andrey Poyarkov lauscht. Doch eine Idee würde niemals zum Buch werden können, wenn sich diese Forscher nicht von mir hätten infizieren lassen. Sie alle haben mitgemacht, haben mir ihre Forschungen zusammengefasst aufgeschrieben und zugesandt – sogar einmal um den Erdball herum, wie im Fall von Andrey Poyarkov aus Russland, Günther Bloch aus Kanada oder Anindita Bhadra aus Indien, die mich sogar noch niemals persönlich getroffen hat. Für dieses Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit über diesen langen Zeitraum hinweg, bin ich allen Forschern unendlich dankbar. Aber es fehlt noch ein wichtiger Baustein, ohne den es einfach bei einer Sammlung spannender Texte geblieben wäre: Man braucht einen Verlag, der dieses Projekt von Anfang an begeistert begleitet, über die lange Phase der Vorbereitung und Planung hinweg. Dafür danke ich besonders meiner wunderbaren Lektorin Hilke Heinemann, die bei Problemen immer einen Ausweg weiß, die Ruhe bewahrt und nicht aufgibt, bis die tollsten Buchprojekte verwirklicht werden können.

So haben wir jetzt ein Buch vorliegen, das nicht nur die Gemeinschaftsarbeit vieler hundebegeisterter Forscher ist, nicht nur den aktuellen Stand der Wissenschaft rund um das Phänomen „Streunerhunde“ zusammenfasst und uns zeigt, was wir uns von frei lebenden Hunden für den Umgang mit unseren Hunden abgucken sollten, sondern auch – und vor allen Dingen! – ein Buch, das aufruft zu einem neuen, wertschätzenden Blick auf diese besonderen, faszinierenden Tiere und für den Erhalt der ursprünglichen, eigentlich friedlichen Koexistenz zwischen Mensch und Straßenhund!

SOZIALE ORGANISATION STREUNENDER HUNDE — Von Enrique Font

© Stefan Kirchhoff

DOMESTIKATION UND SOZIALVERHALTEN

Ein immer wiederkehrender Streitpunkt in Studien zum Hundeverhalten ist das Ausmaß, in welchem Domestikation und künstliche Selektion Verhaltensveränderungen insbesondere im Sozialverhalten der Hunde beeinflusst haben. Durch die Präsenz großer Populationen streunender Hunde in städtischen und vorstädtischen Gebieten weltweit bietet sich hier eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Auswirkungen der Domestikation auf das Sozialverhalten der Hunde zu untersuchen. Im Gegensatz zu Wölfen werden streunende Hunde oft als asoziale Tiere dargestellt, die keine dauerhaften sozialen Bindungen aufbauen können. Vor fast 40 Jahren begann ich mit einer Studie über die Streunerpopulation in der Stadt Valencia, Spanien. Die Ergebnisse dieser Studie – die erste ihrer Art in diesem Teil der Welt – zeigten, dass streunende Hunde sehr wohl stabile soziale Gruppen bilden können, die in Struktur und Dynamik denen von Wölfen und anderen rudelbildenden Kaniden ähnlich sind. Neuere Studien mit streunenden Hunden in städtischen und vorstädtischen Umgebungen konnten bestätigen, dass das Sozialverhalten der Hunde komplexer ist als bisher angenommen (mehr dazu erfahren Sie in den Kapiteln von Roberto Bonanni, Anindita Bhadra, Sarah Marshall-Pescini & Martina Lazzaroni, Günther Bloch und Andrey Poyarkov). Die sozialen Kompetenzen der Hunde ähneln sehr denen anderer Kaniden in Bezug auf die kooperative Verteidigung des Territoriums, Dominanzbeziehungen, Bindung und soziale Interaktionen. Auch Führung der Gruppe durch einzelne Individuen und soziale Regulierung der Reproduktion lassen sich beobachten.

© Stefan Kirchhoff

ENRIQUE FONT, VALENCIA/SPANIEN

Enrique Font ist Verhaltensforscher an der Universität Valencia in Spanien. Eine Studie an frei lebenden Straßenhunden in dieser Großstadt im östlichen Teil Spaniens war der Startschuss für seine professionelle Karriere, die sich bis heute dem Studium des Verhaltens von Tieren widmet. 1988 erhielt er den Doktorgrad in Verhaltensbiologie an der Universität Tennessee (Knoxville, USA). Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt Valencia gründete er die Verhaltensforschungsgruppe am Institut Cavanill für Biodiversität und evolutionäre Biologie (Universität Valencia). Obwohl die meisten seiner aktuellen Studien sich mit dem Verhalten von Reptilien befassen, hat er ein anhaltendes Interesse an Straßenhunden und deshalb viele Master- und Doktorarbeiten im Bereich Kommunikation unter Kaniden begleitet.

Denkmal für den Hund

Auf dem Foto steht Enrique neben dem berühmten Londoner „Hunde-Denkmal“. Es zeigt einen kleinen braunen Mischling, der während des 20. Jahrhunderts medizinischen Versuchen zum Opfer fiel. Tierversuchsgegner haben diese Statue im Battersea Park in London errichtet, um daran zu erinnern, dass viele Hunde – die meisten davon waren Straßenhunde – in grausamen Experimenten missbraucht wurden, oftmals ohne den Einsatz von Schmerz- oder Betäubungsmitteln. Das Denkmal wurde schnell zum Zentrum gewaltsamer Demonstrationen und Konfrontationen zwischen Tierrechtlern und Medizinstudenten, die ihre Arbeit missverstanden fühlten. Nach mehreren Jahren der Auseinandersetzungen wurde die Statue schließlich entfernt, 1985 wurde jedoch ein neues Denkmal errichtet, der „kleine braune Mischling“.

WIE WÖLFE ZU HUNDEN WURDEN

Genetische und archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Domestizierung des Wolfes zum Hund zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in ganz Europa und Ostasien wahrscheinlich vor 30000 bis 15000 Jahren stattgefunden hat (Larson et al., 2012; Wang et al., 2016). Die relevanten Ereignisse dieses Domestikationsprozesses liegen so lange zurück, dass wir nur sehr wenige Beweise dafür haben. Die meisten historischen Rekonstruktionen basieren weitgehend auf Spekulationen. Wir können nur vermuten, dass sich frühe Hunde, die „Proto-Dogs“, im Übergang vom Wolf zum Hund in einigen wichtigen Aspekten von modernen Wölfen unterschieden haben. Wölfe zeichnen sich besonders durch ihre Vorsicht gegenüber Menschen aus. Sie sind schwer zu zähmen und gehen selten eine Bindung zu einzelnen Menschen ein. Vielleicht war die Domestikation mit einem kleinen, weniger scheuen Teil der ansässigen Wolfspopulation verbunden, die nur aus Tieren bestand, die aus irgendeinem Grund ein geringes Maß an Aggression und Angst gegenüber Menschen zeigten (Bradshaw, 2011).

PHASEN DER DOMESTIZIERUNG

Entgegen der landläufigen Meinung bestand die erste Phase des Domestizierungsprozesses wahrscheinlich nicht darin, dass Menschen Wolfswelpen aus ihren Höhlen nahmen, sie zähmten und ausbildeten. Vielmehr begann die Domestikation wahrscheinlich mit dem Eindringen einiger weniger scheuer Wölfe und der Besetzung einer neuen ökologischen Nische: der „mittelsteinzeitlichen Dorfhalde“. Diese frühen Stadien der Domestikation von Hunden und Wölfen sind somit auf einen Prozess der natürlichen Selektion zurückzuführen. Die zahmeren Wölfe passten sich einer neuen Umgebung an und domestizierten sich bis zu einem gewissen Grad selbst (Coppinger & Coppinger, 2001).

Kontrolle über die Fortpflanzung

Irgendwann wechselten diese Proto-Hunde jedoch von der Nahrungssuche um menschliche Siedlungen herum zu einer intimeren und gleichwertigeren Beziehung zu den Menschen, aus der beide Arten ihren Nutzen zogen. Während dieser Phase des Domestizierungsprozesses begannen die Menschen, die Kontrolle über die Paarung von Hunden zu übernehmen. Auf diese Weise sorgten sie dafür, dass sich wünschenswerte Eigenschaften durchsetzen konnten. Es ist zweifelhaft, dass die künstliche Auswahl bestimmter Merkmale zunächst ein zielgerichtetes Vorgehen war, das überall auf die gleiche Weise stattfand. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Auswahl ein eher zufälliger Prozess war, bei dem verschiedene Eigenschaften zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten bevorzugt ausgewählt wurden. Wie bei anderen domestizierten Arten auch, ist es wahrscheinlich, dass das Merkmal „Zahmheit“ auf globaler Ebene besonders beliebt war. In diesen frühen Phasen der Domestikation hatten diejenigen Tiere, die weniger Angst und mehr Toleranz gegenüber dem Menschen zeigten, also eindeutig einen Überlebensvorteil. Zahmheit erleichtert die Handhabung und Haltung von Tieren und gilt als wesentliches Merkmal für eine erfolgreiche Domestikation (Preis, 2002).

DOMESTIKATION, ZÄHMUNG UND VERWILDERUNG

Domestikation erfordert, dass sich nicht menschliche Tiere an eine vom Menschen geschaffene Umgebung anpassen. Diese Anpassung wird weitgehend durch genetische Veränderungen erreicht, die sowohl durch natürliche als auch durch künstliche Selektion hervorgerufen werden. Aber Haustiere unterscheiden sich von wild lebenden Tieren auch dadurch, dass sie in einer künstlichen Umgebung aufwachsen, sie sind „gezähmt“. Das Leben in unmittelbarer Nähe zum Menschen beeinflusst dadurch das Verhalten des sich entwickelnden Tieres. Es ist also eine Kombination aus vererbten genetischen Veränderungen und dem Leben mit Menschen, die ein Tier zum häuslichen Mitbewohner macht. Somit ist die Domestikation ein zweistufiger Prozess, der neben genetischen Veränderungen auch umweltbedingte Entwicklungseffekte beinhaltet, die nach der Zeugung wiederkehren (Preis, 1984, 1999). Der wichtigste umweltbedingte Effekt der Domestikation ist die Sozialisation: ein Lernprozess, der die Etablierung primärer sozialer Bindungen ermöglicht. Die Sozialisation (und Prägung) wurde für viele Arten beschrieben. Aber Hunde sind außergewöhnlich, weil bei ihnen selbst sporadischer Kontakt mit Menschen und Hunden während eines sensiblen Entwicklungszeitraums (in der Regel zwischen drei und zwölf Wochen) ausreicht, um sogar doppelt sozialisiert zu werden – mit Menschen und Hunden (Scott & Fuller, 1965).

Auch weniger gut sozialisierte Hunde können durchaus eine Bindung zum Menschen aufbauen. In diesem Fall braucht es aber mehr Zeit und Einfühlungsvermögen (siehe Studie von Anindita Bhadra hier).

SELEKTION AUF ZAHMHEIT

Interessanterweise ist es möglich, dass einige der Merkmale, die Wölfe von Hunden unterscheiden, als unbeabsichtigte Folge der Auswahl nach Zahmheit entstanden sind. Ein Forschungsprojekt mit Silberfüchsen, das vom russischen Genetiker Dmitri Belyaev in den späten 1950er-Jahren initiiert wurde und sich über mehr als 50 Jahre erstreckt hat, konnte zeigen, dass einige der klassischen Domestikationserscheinungen mit der Selektion auf Zahmheit zusammenhängen. So sind die physischen und physiologischen Veränderungen wie Schlappohren, Ringelschwänzchen, fleckiges Fell und frühere sexuelle Reife unbeabsichtigte Folgen der Selektion auf mehr Toleranz und Zahmheit (Wahrheit, 1999; Dugatkin, 2018).

ZÄHMEN VERSUS DOMESTIKATION

Zähmen unterscheidet sich von Domestikation, weil zahme Tiere in einer vom Menschen geschaffenen Umgebung aufgezogen werden. Sie leben oft isoliert von ihrer eigenen Art, unterscheiden sich genetisch jedoch nicht von ihren wild lebenden Verwandten. Während wir es gewohnt sind, an zahme Haustiere und nicht zahme Wildtiere zu denken, gibt es zwei weitere Möglichkeiten: zahme Wildtiere (z.B. viele Zootiere) und domestizierte Tiere, die nicht mit dem Menschen sozialisiert wurden und sich wie Wildtiere verhalten. Letztere werden oft als „verwilderte Tiere“ bezeichnet. Eine Verwilderung ehemals domestizierter Arten tritt auf, wenn ein Tier aus heimischem Bestand während der sensiblen Zeit nicht dem engen menschlichen Kontakt ausgesetzt ist und daher nicht mit dem Menschen sozialisiert wurde.

Obwohl sie manchmal als Entdomestizierung oder Domestizierung im Umkehrschluss beschrieben wurde, ist Verwilderung der umgekehrte Prozess zur Sozialisierung, nicht zur Domestizierung (Daniels/Bekoff, 1989; Miklósi, 2007). Allerdings können wilde Tiere durch Verhinderung der Fortpflanzung von ihren Hausgenossen isoliert werden, sodass sich die Populationen sowohl genetisch als auch in der individuellen Entwicklung (ontogenetisch) unterscheiden können.

AUS ALLER WELT – HALBWILDE HUNDE

In diesem Wald in Portugal leben seit Jahren Hunde. Die wenigsten von ihnen wurden jedoch dort geboren, sondern im Laufe der Zeit ausgesetzt. Je nach Persönlichkeitstyp und den vorherigen Erfahrungen können sich sehr schnell Verhaltensweisen etablieren, die an verwilderte Haushunde erinnern. Es sind also keine wirklich verwilderten Hunde, man könnte sie nach der Definition von Bonanni als halbwilde Hunde bezeichnen (siehe hier). Es ist auch durchaus möglich,

dass ein eigentlich nicht schlecht sozialisierter Hund dort ausgesetzt wird und das scheue Verhalten der anderen Hunde annimmt. Im Laufe meiner Hundetrainertätigkeiten habe ich einige Hunde kennengelernt, die ich erst als halbwild und unvermittelbar eingeschätzt habe, diese sich aber überraschenderweise doch noch dem Menschen anschließen konnten und sich an ein ganz „normales“ Leben im Haushalt angepasst und dieses offensichtlich auch genossen haben.

© Stefan Kirchhoff

Diese Hunde in Portugal wurden zumeist ausgesetzt.

WAS IST EIN STREUNENDER HUND?

Hunde decken den gesamten Bereich von vollständig domestizierten bis hin zu verwilderten Tieren ab. Obwohl es mehrere Versuche gegeben hat, eine einheitliche Terminologie zu etablieren (Boitani et al., 2007; Miklósi, 2007; Bonanni & Cafazzo, 2014), gibt es wenig Übereinstimmung darüber, wie Hundepopulationen klassifiziert werden sollten aufgrund der Unterschiede, die sich durch die verschiedenen Lebensweisen und die daraus resultierenden unterschiedlichen Beziehungen und Interaktionsformen miteinander und mit dem Menschen ergeben. Wie Boitani et al. (2007) betonten, gibt es keine klar voneinander abzugrenzenden Kategorien, sondern eher uneinheitliche (heterogene) Klassen, deren Unterschiede oft nur gering sind. Ein Hund kann während seines Lebens auch von einer Klasse zur anderen wechseln, was die Klassifizierung zusätzlich erschwert. „Frei streunende“ und „frei laufende“ Hunde wurden dabei oft als Sammelbegriff verwendet, um alle Hunde zu erfassen, die nicht streng vom Menschen abhängig und vollständig von ihm kontrolliert werden.

WILDHUNDE

An einem Ende der Reihe stehen Wildhunde, die einst aus verwilderten Hunden entstanden sind (auch als sylvatische Hunde bezeichnet; Macdonald & Carr, 1995). Sie haben in der sensiblen Zeit nur mit Artgenossen soziale Bindungen gebildet und wurden nicht mit dem Menschen sozialisiert, deshalb werden Menschen eher gemieden. Dazu gehören z.B. der Dingo und einige Populationen von Hunden, die auf abgelegenen Inseln leben.

STREUNERHUNDE

Am anderen Ende stehen die bekannten Streunerpopulationen, die in vielen Städten und Vororten weltweit noch immer verbreitet sind. Streunerhunde sind zum Teilauf den Menschen sozialisiert und direktoder indirekt von ihm abhängig, um Nahrung und Unterkunft zu erhalten. Streunerhunde leben sehr vielfältigmit bemerkenswert unterschiedlichen Verbindungen zum Menschen. Einige sind relativ eng gebundene Individuen, die täglich für bestimmte Zeiträume frei herumlaufen dürfen. Andere sind entlaufene oder leider öfter auch ausgesetzte Hunde.

© Stefan Kirchhoff

Diese beiden Hunde sind fremden Menschen gegenüber sehr scheu und halten eine große Fluchtdistanz. Zu ihrem „Versorger“ haben sie allerdings ein gewisses Vertrauen.

DORFHUNDE

Und es gibt Hunde, die von solchen mehr oder weniger frei streunenden Hunden geboren wurden (zur Unterscheidung siehe auch hier). Einige Forscher identifizieren sogenannte Dorf- oder Pariahunde als eine eigene Klasse, die etwas zwischen wilden und streunenden Hunden liegt. Dorfhunde werden als halbwilde Hunde bezeichnet, die von Abfällen aus menschlichen Siedlungen leben, insbesondere in ländlichen Gemeinden in Entwicklungsländern. Die Unterscheidung zwischen Dorf- und Streunerhunden ist jedoch etwas verschwommen.

AUS ALLER WELT – DOMINIKANISCHE REPUBLIK

Weit abseits vom Touristengebiet findet man hier noch ein sehr ursprüngliches Streunerverhalten. Müll und Essensreste gibt es bei den eher armen Dorfbewohnern kaum. Trotzdem schaffen es die Hunde, irgendwie über die Runden zu kommen. Entsprechend dünn sehen sie auch aus. Die Umwelt beeinflusst selbstverständlich auch das Verhalten. Sollten diese Hunde, aus welchem Grund auch immer, eingefangen und vermittelt werden, sind große Probleme vorprogrammiert. Im Gegensatz zu den Straßenhunden aus dem urbanen Umfeld kennen die Dorfhunde auch nicht ansatzweise die Alltagsbelastungen, die auf sie zukommen würden, wenn sie z.B. nach Deutschland vermittelt würden.

© Stefan Kirchhoff

Ein typischer Dorfhund in der Dominikanischen Republik

URTYP DER MENSCH-HUND-BEZIEHUNG?

Die Domestikation hat das Verhalten der Hunde stark beeinflusst. Einige Veränderungen sind offensichtlich: Die meisten Hunde sehen einfach nicht mehr aus wie Wölfe. Die Selektion hat zu körperlichen Veränderungen geführt, die sich auf das Repertoire der kommunikativen Signale des Hundes auswirken. So sind z.B. Ohren und Ruten wichtige Elemente der visuellen Kommunikation von Kaniden, die sich im Vergleich zum Wolf stark verändert haben. Andere Auswirkungen der Domestikation sind umstrittener, insbesondere das Ausmaß, in dem das Sozialverhalten durch Domestikation beeinflusst wurde, wird nach wie vor heftig diskutiert.

STUDIEN ZUM SOZIALVERHALTEN

Frei laufende Hunde bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, das Verhalten von Hunden relativ unbeeinflusst vom menschlichen Eingriff zu untersuchen und unser Verständnis für die Auswirkungen natürlicher und künstlicher Selektion auf das Verhalten zu verbessern. Insbesondere wilde Hunde mit minimalem Kontakt und minimaler Beeinflussung durch den Menschen scheinen ideal geeignet zu sein, um die Auswirkungen einer Rückkehr in einen wilden Zustand zu untersuchen, deshalb wurden hier zahlreiche Studien durchgeführt (z.B. Scott & Causey, 1973; Nesbitt, 1975; Boitani & Ciucci, 1995; Boitani et al., 2007). Aber auch frei laufende und frei streunende Hunde, die in vielen Städten und Vororten weltweit leben, sind heute begehrte Studienobjekte. Sie unterscheiden sich von verwilderten Hunden dadurch, dass sie eine hohe Toleranz gegenüber der Anwesenheit von Menschen zeigen, sogar menschliche Nähe zulassen und viel zugänglicher sind. Wilde Hunde leben dagegen in einer Umgebung, die sich nicht wesentlich vom Lebensumfeld des Wolfes oder anderer wilder Kaniden unterscheidet. Im Gegensatz dazu leben streunende Hunde in einer vom Menschen dominierten Umgebung. Durch diesen Umstand wird vermutet, dass streunende Hunde ein Fenster in die Vergangenheit der Hundwerdung bieten können, da ihr Verhalten dem der angestammten Proto-Hunde sehr ähnlich sein könnte, die in und um menschliche mittelsteinzeitliche Siedlungen lebten (Coppinger & Coppinger, 2016).

© Stefan Kirchhoff

Ein Stadthund in der Dominikanischen Republik. Sein frecher, aufgeschlossener Blick lässt erahnen, dass er Menschen gegenüber aufgeschlossen ist.

Erste Studie zur Ökologie und Populationsbiologie

1973 veröffentlichte Alan Beck eine bahnbrechende Studie über die städtischen Streunerhunde der Stadt Baltimore (Maryland, USA). Die Studie wurde wegen ihrer Originalität hoch gelobt: Zum ersten Mal betrachtete ein Wissenschaftler städtische streunende Hunde vielschichtig aus den Augen der Verhaltensforschung (Ethologie), bezog die Umweltbedingungen für das tägliche Überleben mit ein (Ökologie) und beachtete die Langzeitentwicklung der Gruppen (Populationsbiologie). Becks Arbeit diente damit als Inspiration für eine Vielzahl von Studien, die die Ökologie und das Verhalten von Streunerhunden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten, hauptsächlich in den USA, untersuchten (Fox et al., 1975; Fox, 1978; Rubin & Beck, 1982; Berman & Dunbar, 1983; Daniels, 1983a, b; Daniels & Bekoff, 1989). Eine Schlussfolgerung aus einigen dieser frühen Studien ist, dass streunende Hunde selten große Rudel bilden, wie wir sie von Wölfen und anderen wilden Kaniden kennen. Die meisten der streunenden Hunde in diesen Studien wurden allein oder in kleinen, kurzlebigen Gruppen von zwei bis fünf Individuen beobachtet.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde der Schluss gezogen, dass Hunde im Wesentlichen Einzeltiere sind, die als direkte Folge der Domestikation viele der Verhaltensweisen, die wir bei Wölfen sehen, verloren haben. Deshalb sei es ihnen nicht mehr möglich, stabile, zusammenhängende soziale Gruppen zu bilden. Wie John Bradshaw es ausdrückte: „Da Hunde durch Domestikation verändert wurden, scheinen viele der Feinheiten und Raffinessen des Wolfsverhaltens entfernt worden zu sein, sodass ein Tier zurückbleibt, das immer noch als Kanide, aber nicht mehr als Wolf erkennbar ist.“ (Bradshaw 2011, S. 4).

ÖKOLOGIE DER STREUNER IN VALENCIA

Vor diesem Hintergrund begann ich im Sommer 1981 mit einer sechsmonatigen Studie über das Leben der streunenden Hunde in Valencia, einer Stadt mit etwa 800000 Einwohnern an der spanischen Mittelmeerküste (Font, 1982). Becks bahnbrechende Studie hatte die Ökologie und das Verhalten (einschließlich des Sozialverhaltens) der städtischen Streunerpopulation von Baltimore beschrieben, und ähnliche Studien wurden in anderen Großstädten der USA durchgeführt oder waren im Gange. Angesichts der vielen Unterschiede zwischen nordamerikanischen und europäischen Städten, insbesondere in Bezug auf Klima, Stadtlandschaft und Einstellung der Menschen zu Tieren, habe ich mich gefragt, ob sich die Hunde in Valencia anders verhalten würden als die Hunde in Baltimore, St. Louis, Newark, Queens oder Berkeley. Besonders fasziniert hat mich die hartnäckige Behauptung, dass städtische Streuner keine stabilen sozialen Gruppen bilden, was meinen vorläufigen Beobachtungen der Streunerpopulation von Valencia widersprach.

METHODISCHES VORGEHEN

Meine Studie umfasste sowohl Populationserhebungen als auch detaillierte Langzeitbeobachtungen ausgewählter Streunergruppen. Mit Hilfe von Bevölkerungsumfragen konnte ich Daten über die Häufigkeit, die räumliche Verteilung und die demografischen Merkmale der Hundepopulation in sieben Distrikten mit einer Größe von 17 bis 51 Hektar im gesamten Großraum Valencia sammeln. Die sieben Bezirke waren repräsentativ für typische Erscheinungsformen städtischer Umgebungen in Valencia. Sie reichten von einkommensschwachen, wirtschaftlich schwachen Stadtvierteln bis hin zu Mittelstandsgebieten, meist Wohngebieten. Die Häufigkeit von streunenden Hunden wurde mit Hilfe der fotografischen Markierungserfassungsmethode geschätzt, bei der ein Foto die eigentliche Erfassung des Tieres ersetzt.

VORKOMMENSDICHTE

Die Vorkommensdichte an Hunden auf der nur für die Hunde verfügbaren, berechneten Fläche in den sieben Bezirken (d.h. ohne Gebäude und eingezäunte Flächen) lag zwischen 127 und 1304 streunenden Hunden pro Quadratkilometer, also durchschnittlich 479 streunende Hunde pro Quadratkilometer. Höhere Dichten traten tendenziell in den wirtschaftlich schwächeren Stadtteilen auf, insbesondere in denjenigen mit reichlich freien Flächen. Hier konnte eine starke Präsenz der Hunde erfasst werden (permanente Streuakkumulation). Diese gefundenen Dichten ähneln den Dichtewerten anderer städtischer Streunerpopulationen (z.B. Beck, 1973, 1975; Daniels, 1983a), sind aber viel höher als die für wilde Hunde und Streuner in vorstädtischen und ländlichen Lebensräumen (z.B. Bonanni & Cafazzo, 2014; Boitani et al., 2017). Das Geschlechterverhältnis war männlich dominiert (2:1) wie in den meisten Streunerpopulationen, für die Daten verfügbar sind (z.B. Beck, 1973; Westbrook und Allen, 1979; Daniels, 1983a).

In Übereinstimmung mit anderen Studien wurden bei Populationserhebungen Hunde allein (63,5 %) oder in kleinen Gruppen von zwei bis drei Tieren beobachtet. Dies deutet zwar darauf hin, dass städtische Streunerhunde keine sozialen Gruppen bilden. Doch schaut man genauer hin und beobachtet einzelne Fokustiere über längere Zeiträume, ergibt sich ein anderes Bild. Demnach bildeten streunende Hunde in Valencia zwei Arten von Gruppen: sowohl zeitweilige Zusammenschlüsse (temporäre Aggregationen) als auch stabile soziale Gruppen.

© Stefan Kirchhoff

Bei „Östrusgruppen“ handelt es sich um eine läufige Hündin, die von mehreren Rüden umworben wird.

ZUSAMMENSCHLÜSSE VON STREUNERN

Bei diesen Gruppen handelt es sich um ein eher kurzlebiges Zusammensein. Den Grund dafür bildet meistens eine Nahrungsquelle (z.B. ein menschlicher Wohltäter, der die Hunde füttert) oder eine läufige Hündin. Die häufigsten kurzfristigen Zusammenkünfte entstanden um eine läufige Hündin (die sogenannten „Östrus-Gruppen“), die von einer Reihe von Rüden umgeben wurde, die versuchten, sich mit ihr zu paaren (Daniels, 1983a, b). Östrus-Gruppen können groß sein und bis zu zwölf Rüden umfassen, die sich um ein Weibchen versammeln.

Läufige Hündinnen durchqueren während ihres Östrus ganze Stadtgebiete und somit auch verschiedene Territorien. Das lockt Streuner aus völlig unterschiedlichen Gruppen oder Gegenden an. In städtischen Gebieten handelt es sich dann eher selten um ein festes Rudel, sondern eine Gruppe aus vielen sich untereinander unbekannten Streunern. Das sorgt für viele Konflikte und Auseinandersetzungen. Auch bei der Bevölkerung sind diese Östrus-Gruppen nicht sehr beliebt, da sie sich sehr auffällig benehmen.Diese Versammlungen dauern aber in der Regel nur wenige Tage an. Sie zeichnen sich durch eine sich stetig verändernde Zusammensetzung von männlichen „Freiern“ und aggressiven Auseinandersetzungen zwischen den Rüden aus (Daniels, 1983a, b; Pal et al., 1999; Pal, 2011). Gelegentlich schließen sich auch Hündinnen einer „Östrus-Gruppe“ an, die selbst nicht in der Hitze sind; in einem solchen Fall handelt es sich meist um Begleiterinnen eines Rüden, der an der „Östrus-Gruppe“ Interesse hat, also einer ursprünglich sozialen Gruppe von drei Individuen, die sich kurzfristig dazugesellt.

STABILE GRUPPEN

Im Gegensatz zu den „Östrus-Gruppen“ sind stabile soziale Gruppen zusammenhaltende und relativ langlebige soziale Einheiten, die einige der Merkmale aufweisen, die oft Wolfsrudeln zugeschrieben werden, wie kooperative Verteidigung des Territoriums, altersbasierte Dominanzhierarchie und Anführer-Gefolgschafts-Beziehungen (siehe Bonanni & Cafazzo, 2014). Zwei dieser Gruppen (als Gruppe I und Gruppe II bezeichnet) wurden für 90 bzw. 150 Stunden beobachtet. Die Beobachtungen der Fokusgruppen wurden in dreistündigen Perioden geplant, die so verteilt waren, dass sie einen Tageszyklus abdeckten. Während jedes Beobachtungszeitraums ergab eine Kombination aus beliebiger/spontaner Beobachtung und konzentrierter Fokussierung auf das Verhalten einzelner Tiere Daten über die täglichen Aktivitätsmuster der Hunde („ad libitum und fokal animal sampling“, nach Altmann, 1974). Auf diese Weise wurde genau erfasst, wie sie sich in ihrem Gebiet bewegten, wie groß das Territorium war, wo sich die Rückzugsorte befanden, wie viel Zeit die Tiere mit Nahrungs- und Wasserbeschaffung sowie Sozialverhalten verbrachten. Gruppe I bestand aus zwei erwachsenen mittelgroßen Rüden, während Gruppe II eine erwachsene Hündin und drei Rüden unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Größe umfasste. Das einzelne Weibchen in Gruppe II hatte einen Wurf von drei Welpen, die später von den Menschen in der Nachbarschaft aufgenommen wurden.

AUS ALLER WELT – GRUPPENGRÖSSE

Das Vorkommen großer Gruppen kann von Gebiet zu Gebiet sehr unterschiedlich sein. So habe ich in Rumänien und der Türkei recht viele kopfstarke Gruppen getroffen, in Italien und Bulgarien hingegen eher kleine Gruppen oder einzeln umherlaufende Hunde. Zum einen kann das mit dem Vorkommen frei laufender Besitzerhunde zu tun haben. Diese schließen sich, wenn überhaupt, nur kurz zu einer Gruppe zusammen, lösen sich aber im Laufe des Tages wieder auf. Zum anderen können natürlich durch Kastrationsaktionen oder Einfangaktionen für einen gewissen Zeitraum die Gruppen versprengt werden. In Bukarest z.B. wurden aufgrund eines tödlichen Beißvorfalls (2013) die Hunde rigoros eingefangen. Zu dem Zeitpunkt hat man dann kaum noch Hunde in der Stadt gesehen. Mittlerweile sind wieder überall Straßenhunde anzutreffen. Dadurch wird wieder einmal bestätigt, dass Einfangaktionen nicht langfristig für eine Populationsregulierung geeignet sind.

REVIERVERTEIDIGUNG

Das Territorium oder der Teil des Heimatgebiets, das aktiv gegen Eindringlinge verteidigt wurde, konnte für Gruppe II anhand der aggressiven Begegnungen zwischen Gruppenmitgliedern und potenziellen Eindringlingen festgestellt werden, die an den Grenzen dieses Bereichs besonders intensiv stattfanden. Es ist wahrscheinlich, dass die territorialen Grenzen von allen Gruppenmitgliedern gleich wahrgenommen wurden, da sich alle an diesen Handlungen der territorialen Verteidigung beteiligten. Das Gebiet der Gruppe bestand aus einem zwei Hektar großen, unbebauten Grundstück mit vielen Sträuchern und abgelegten Abfällen. Bei allen beobachteten Begegnungen wurden Eindringlinge, die diesen exklusiven Bereich betraten, von der Gruppe vertrieben. Eine Ausnahme machte die Streunergruppe bei den Haushunden der Anwohner, die den Gruppenmitgliedern bekannt waren und deshalb nicht als Eindringlinge behandelt wurden. Obwohl keine quantitativen Daten über die Geruchsmarkierung erhoben wurden, schien das Urin- und Kotabsetzen der Gruppenmitglieder entlang der Territorialgrenzen am stärksten ausgeprägt zu sein, was darauf hindeutet, dass sie als territoriale Geruchsmarkierungen dienen könnten (siehe auch Cafazzo et al., 2012).

TAGESRHYTHMUS

An einem typischen Tag verbrachten die Hunde bis zu 18 Stunden Ruhezeit (d.h. schlafen, liegen oder sitzen) innerhalb der Territorialgrenzen. Als die Tiere zum ersten Mal am Morgen aktiv wurden, sah man sie oft an einer „Morgenbegrüßungszeremonie“ teilnehmen, bei der sich die Hunde viel Zeit für die gegenseitige geruchliche Untersuchung (Fox et al., 1975) und freundliche soziale Interaktionen nahmen. Aggressive Auseinandersetzungen zwischen den Gruppenmitgliedern kamen kaum vor, auch ritualisierte Demonstrationen von Dominanz oder Unterwerfung wurden selten beobachtet. Dies unterstützt die Behauptung, dass die Kommunikation sehr vertraut ist und auf gegenseitiger Anerkennung beruht (Fox et al., 1975). Auf der Grundlage der seltenen aggressiven Vorfälle wurde für Gruppe II eine Dominanzhierarchie erfasst, nach der das größte Männchen dominant gegenüber den anderen beiden Männchen eingeschätzt wurde. Von diesen war der Jugendliche in der sozialen Hierarchie am niedrigsten und allen anderen Mitgliedern der Gruppe untergeordnet. Es wurden keine aggressiven Wechselwirkungen zwischen der Hündin und den erwachsenen Rüden beobachtet, obwohl sich die Rüden zurückzogen, wenn diese Ansprüche auf Futter oder eine Ruhestelle erhob.

© Stefan Kirchhoff

Gemeinsames Ruhen und Wachen sind auch für viele Streunerhunde typische Verhaltenselemente.

© Stefan Kirchhoff

ERGEBNIS DER STUDIE

Streuner können stabile soziale Gruppen bilden!

Die Resultate dieser Studie zeigen, dass Streuner in der Stadt in komplexen interaktiven Netzwerken mit allen Attributen einer stabilen sozialen Gruppe leben (Font, 1982). Mitglieder der in Valencia untersuchten sozialen Gruppen verteidigten ein gemeinsames Territorium, hatten Dominanzhierarchien, gemeinsame Nahrung, und ihre Zusammensetzung blieb auch nach Abschluss der Studie unverändert. Neuere Studien mit streunenden Hunden in städtischen und vorstädtischen Umgebungen haben bestätigt, dass die soziale Organisation von Hunden der von Wölfen und anderen wilden Kaniden in Bezug auf die kooperative Verteidigung eines Territoriums, Dominanzbeziehungen, affiliative soziale Interaktionen, Führung und soziale Regulierung der Reproduktion gleichen kann (Pal et al., 1998; Bonanni et al., 2010a, b; Cafazzo et al., 2010, 2014; Bonanni & Cafazzo, 2014). So sind Hunde auch nach jahrtausendelanger Domestikation und künstlicher Selektion immer noch in der Lage, soziale Gruppen zu bilden, die in Organisation und Dynamik denen anderer Arten von Kaniden ähnlich sind.

GIBT ES „ASOZIALE“ STREUNER?

Doch wie können diese Beobachtungen von stabilen sozialen Streunergruppen in Einklang gebracht werden mit Bevölkerungsumfragen, die ergeben haben, dass frei lebende Hunde als Einzelgänger leben? Wie sich herausstellt, basiert die Schlussfolgerung auf der Verwendung einer für diese Studien nicht geeigneten Methodik. Die meisten Studien, die behaupten, dass Hunde einzelgängerisch leben (Beck, 1973; Berman & Dunbar, 1983; Daniels, 1983a; Daniels & Bekoff, 1989a; Ortolani et al., 2009), haben das soziale Wesen der Hunde bewertet, indem sie die Häufigkeiten von Gruppen mit ein, zwei, drei und mehr Individuen bei Populationserhebungen gezählt haben. Diese statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung („Poisson-Verteilung“) ergab, dass die Zusammensetzung der Gruppen nur durch den Zufall bestimmt ist, dass die beobachteten Gruppen also durch zufällige Begegnungen zwischen den Tieren erzeugt wurden, die alle frei durch ihre Heimatgebiete wanderten. Nach diesen Studien repräsentieren diese Hunde keine „echten“ sozialen Gruppen.

Trotz ihrer verführerisch einfachen Anwendungsmöglichkeit ist diese Methodik wenig geeignet, um zu beurteilen, inwieweit streunende Hunde (oder andere nicht menschliche Tiere) stabile, langlebige soziale Gruppen bilden (Font, 1987). Streunende Hunde neigen dazu, einzeln oder in sehr kleinen Gruppen auf Nahrungssuche zu gehen. Wahrscheinlich, weil sie in einer städtischen Umgebung keine Jagd auf große Beutetiere machen müssen, bei der eine kooperative Gruppenjagd nötig wäre. Stattdessen durchstreifen sie auf der Suche nach Fressbarem meist allein ihren Heimatbereich. Wenn sich aber Gruppenmitglieder bevorzugt allein oder höchstens zu zweit durch ihr Territorium bewegen, dann wird in der Bevölkerungsbefragung der Anteil größerer sozialer Gruppen tendenziell unterschätzt. Laut Daniels (1983b) zeigten sich die bei einer Befragung in Wohngebieten von Newark entdeckten „Gruppen“ mit einer Dauer von fünf bis sechs Minuten nur sehr kurz. Diese flüchtigen Eindrücke spiegeln deshalb meist zwanglose Begegnungen wider und entsprechen nicht den zusammenhängenden sozialen Gruppen, die die lange Beobachtung von Streunern in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Lebensräumen gezeigt hat (Font, 1982, 1987; Macdonald & Carr, 1995; Pal et al., 1998; Bonanni et al., 2010a, b; Cafazzo et al., 2010; Bonanni & Cafazzo, 2014).

SOZIALE ORGANISATION BEI WÖLFEN & STREUNERN

Da streunende Hunde also anscheinend in der Lage sind, stabile soziale Gruppen zu bilden, sollten wir fragen, wie die Domestikation ihre soziale Organisation im Vergleich zu Wölfen und anderen wilden Kaniden verändert hat. Eine „soziale Organisation“ wird beschrieben durch ihre Größe, die sexuelle Geschlechterzusammensetzung und den Zusammenhalt einer sozialen Gruppe innerhalb eines bestimmten Raumes über eine bestimmte Dauer (räumlich-zeitlich, Kappeler & van Schaik, 2002). Die Wolfsgesellschaft ist als Rudel organisiert, und wird häufig als stabile Gruppe von Individuen beschrieben. Wölfe bewegen sich meist miteinander durchs Territorium, jagen zusammen, ziehen gemeinschaftlich Jungtiere auf und verteidigen das Gemeinschaftsgebiet (Mech & Boitani, 2003). Die Größe des Rudels kann dabei variieren: Meist bestehen die Rudel aus sechs oder sieben Familienmitgliedern, aber es wurden auch schon bis zu 36 Wölfe beobachtet (Mech, 1970).

Die stabilen sozialen Gruppen von streunenden Hunden, die in Valencia und anderen städtischen Gebieten registriert wurden, überschritten selten eine Mitgliederzahl von fünf bis sechs Individuen. In Vororten und ländlichen Gebieten konnten jedoch viel größere Gruppen beschrieben werden. Bonanni und Cafazzo (2014) berichten z.B. von Gruppengrößen zwischen sechs und 27 Hunden in einer Population von streunenden Hunden im Vorort Rom (Italien, siehe hier). Diese Gruppen können relativ langlebig sein. Drei Hunde in der Valencia-Studie waren über zwei Jahre lang Mitglieder der Gruppe II und einige Hunde im Vorort Rom blieben noch länger in der gleichen Gruppe (Bonanni & Cafazzo, 2014).

© Stefan Kirchhoff

Hunde sind nach jahrtausendelanger Domestikation immer noch in der Lage, soziale Gruppen zu bilden.

KOOPERATIVE JUNGENAUFZUCHT?

Ein wichtiger Unterschied zwischen Wölfen und Hunden besteht darin, dass Wolfsrudel Familieneinheiten sind, die aus einem reproduktiven Paar und ihren Nachkommen bestehen (etwas anderes hat Günther Bloch in Kanada beobachten können, siehe hier). Im Gegensatz dazu sind die Mitglieder einer Gruppe von streunenden Hunden in der Regel unabhängige Individuen, und in einigen der größeren Gruppen kann es mehr als ein aktives Fortpflanzungspaar geben. Ein weiterer oft zitierter Unterschied ist, dass Wölfe und andere wilde Kaniden sich bei der Aufzucht der Jungtiere unterstützen, also kooperative Aufzucht betreiben, bei der einige Individuen innerhalb eines Rudels, die sogenannten „Babysitter“, als Helfer für das „Elternpaar“ fungieren (Moehlman, 1986; Packard, 2003). Zu den Aufgaben gehören die Betreuung vor Ort, die Verpflegung durch Hervorwürgen von Nahrung, das Spielen und die Pflege durch Gruppenmitglieder, die sich nicht verpaaren.

Die kooperative Aufzucht wurde bei Streunern lange Zeit nicht beschrieben, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Mitglieder einer Streunergruppe manchmal genetisch voneinander unabhängig sind.

Langzeitstudien an Paria-Hunden in Westbengalen/Indien haben jedoch in letzter Zeit Belege für die väterliche Fürsorge geliefert. Hier betreuen und verteidigen Rüden den Wurf und bringen Futter für die Welpen. Auch die Unterstützung der Eltern durch ältere Geschwister aus dem vorherigen Wurf konnte beobachtet werden (Pal, 2005; siehe auch hier). Diese weitverbreitete Unterstützung bei der Aufzucht durch Verwandte deutet daraufhin, dass streunende Hunde eher gemeinschaftlich als kooperativ Junge aufziehen können (Paul & Bhadra, 2018).

PLASTIZITÄT DER ORGANISATION

Ein Großteil der Debatte darüber, ob streunende Hunde stabile Gruppen bilden oder nicht, basiert auf einem Missverständnis des Sozialverhaltens von Wölfen und anderen rudelbildenden Kaniden. In den letzten Jahrzehnten hat sich unser Wissen über das soziale Verhalten von Wölfen in mindestens zweierlei Hinsicht grundlegend verändert. Wir haben festgestellt, dass die soziale Organisation des Wolfes plastisch ist und sich je nach Umweltbedingungen verändert. Wölfe und andere wilde Kaniden sind in der Lage, sich an die jeweiligen ökologischen Gegebenheiten, also das Vorkommen und die Verteilung von Nahrungsressourcen und Rückzugsmöglichkeiten, in ihrem Lebensstil anzupassen. So können sie sich von einer im Wesentlichen solitären Lebensweise – wenn es Sinn macht – zu Gruppen unterschiedlicher Größenordnung zusammenschließen. Wenn die Umstände ungünstig sind, insbesondere in Bezug auf die Verfolgung durch den Menschen und die Verfügbarkeit von Futter, bevorzugen sie in der Regel das Einzelgängertum oder leben in kleinen Gruppen. Wenn die ökologischen Umstände passen, können sie zusammenkommen und sogar große, gemischte Gruppen bilden. Aber auch Wölfe, die eigentlich zu einem Rudel gehören, können einzeln oder in kleineren Gruppeneinheiten auf Nahrungssuche gehen (Mech, 1970).

VOM EINZELGÄNGER ZUM GRUPPENJÄGER

Streunerhunde in der Stadt ernähren sich hauptsächlich von Müll und gelegentlichen Almosen von Anwohnern (Beck, 1973; Font, 1982; Daniels, 1983a). Müll ist eine lückenhaft verteilte Nahrungsressource. Er ist für die streunenden Hunde in Form von kleinen Mengen auffindbar, die aber weit verstreut in ihren Gebieten liegen und aufgesucht werden müssen. Diese Verteilung der Nahrungsressourcen fördert die Nahrungssuche einzeln oder in sehr kleinen Gruppen (Fox et al., 1975). Aber, vergleichbar mit Wölfen, bedeutet die Einzelsuche nicht, dass der Hund Einzelgänger ist – er kann ebenso einer stabilen sozialen Gruppe angehören. Doch auch die Gruppenjagd ist bei Streunerhunden möglich: Beobachtungen von Parias in ländlichen Gebieten Indiens zeigten erneut die erstaunliche Verhaltensplastizität der Hunde: Hier schlossen sich Hunde aus überlappenden Gebieten gelegentlich zusammen, um Hirsche zu jagen und fremde Hunde aus gemeinsamen Jagdrevieren zu vertreiben (Fox, 1978).

© Stefan Kirchhoff

Hunde gehen oft einzeln auf die Suche nach weit verstreutem Müll.

ZUSAMMENHALT STATT DOMINANZSTREIT

Doch noch an anderer Stelle konnte durch Freilandstudien ein realistischeres Bild des Wolfsrudels gewonnen werden. Das ikonische Bild des von männlichen und weiblichen Tyrannen dominierten Wolfsrudels, des Alpha-Paares, das jeweils an der Spitze seiner geschlechtsspezifischen sozialen Hierarchien steht und die Angriffe seiner dominanzverrückten Rudelmitglieder ständig abwehrt, wurde durch die Großfamiliengruppe ersetzt, in der Harmonie und Kooperation eher die Regel als die Ausnahme sind. Einige der frühen Studien, die die Wolfsgesellschaft als primär aggressiv beschreiben, wurden mit Rudeln durchgeführt, die in Gehegehaltung lebten. Diese Gruppen bestanden zudem aus einer Reihe von meist unabhängigen Wölfen (z.B. Schenkel, 1947; Zimen, 1975).

Im Gegensatz dazu bestehen Wolfsrudel in der Wildnis in der Regel aus einem Fortpflanzungspaar und dessen Nachkommen aus den vorangegangenen ein bis drei Jahren. In frei lebenden Wolfsrudeln gibt es eine sehr etablierte, auf dem Alter der Individuen basierende Dominanzhierarchie. Die Erwachsenen sind dominant gegenüber ihren Nachkommen und die ein- bis zweijährigen Jungwölfe sind dominant gegenüber den jüngeren Geschwistern. David Mech (1999) konnte an wild lebenden Wölfen keine Dominanzstreitereien beobachten. Stattdessen entstanden Wolfsrudel als Familien, wobei die Eltern die Aktivitäten der Gruppe leiteten und sich die Verantwortung teilten. Mech beobachtete zwar eine ständige Demonstration des sozialen Ranges durch die einzelnen Rudelmitglieder. Doch dieser Rang wurde durch die Positionierung und Körpersprache in der jeweiligen sozialen Interaktion und nicht durch offene Aggression etabliert.

EIN GEFÄHRLICHES MISSVERSTÄNDNIS

Trotz zahlreicher Erkenntnisse aus der Forschung, die das Gegenteil beweisen, hat die Sichtweise auf Wolfsgesellschaften als starr strukturierte und aggressiv erzwungene Dominanzhierarchien nach wie vor erhebliche Anhänger, mit unglücklichen Folgen für das Wohlbefinden der Hunde und für die Beziehungen zwischen Hunden und ihren Besitzern. Viele Trainer einschließlich einiger bekannter „Fernsehstars“ betrachten Aggressionsprobleme bei Hunden als natürlichen Ausdruck des Konflikts, der entsteht, wenn es um den Dominanzstatus geht. Die empfohlene Lösung für Aggressionsprobleme ist oft, dass der Besitzer seinen dominanten Status als Alpha-Wolf oder Rudelführer geltend macht, wenn nötig durch körperliche Bestrafung. Diese Empfehlung ist nicht nur fehlgeleitet und im Allgemeinen unwirksam, sondern führt in den meisten Fällen zu mehr Verhaltensproblemen bei Hunden, als sie löst.

MILLIONEN HUNDE AUF DER STRASSE

Die große Mehrheit der weltweiten Hundebevölkerung führt kein behütetes Leben an der Seite eines „Besitzers“, sondern lebt auf der Straße: Die Zahl der frei lebenden Streunerhunde wird weltweit auf 750 – 850 Millionen geschätzt (Coppinger & Coppinger, 2016; Westing, 2016; Udell et al., 2014). Eine unbekannte Anzahl davon sind verwilderte Hunde, die selten mit Menschen interagieren. Doch der größere Teil lebt in der Nähe menschlicher Gesellschaften. Damit sind Streuner sozusagen im „Niemandsland“ gefangen: Ursprünglich entstanden für ein gemeinschaftliches Leben und Arbeiten in der Nähe oder mit dem Menschen, müssen sie auf eigene Faust mit wenig oder gar keiner unmittelbaren menschlichen Aufsicht überleben. Werden sie nicht durch den Menschen verfolgt, dann haben sie mit diesem Leben in unserer Nähe aber keine Probleme. Im Gegenteil: die meisten Hunde kommen damit sehr gut zurecht.

© Stefan Kirchhoff

Die Mehrheit der Hunde lebt auf der Straße, wie hier diese Gruppe in den Ruinen von Pompeji, die gerne Touristen bei ihrer Tour begleitet.

STREUNERHUNDE HEUTE

Die menschliche Toleranz gegenüber streunenden Hunden in städtischen Gebieten scheint sich im Laufe weniger Jahrzehnte drastisch verändert zu haben. Streunerhunde waren in den 1980er-Jahren in Valencia und anderen europäischen Städten ein recht häufiges Phänomen. Schätzungen kamen auf eine Gesamtzahl von 11700 – 13000 Streunerhunden in den ungefähr 50 Quadratkilometern, die das Ballungsgebiet von Valencia im Jahr 1981 umfassten (Font, 1982). Heute sind frei lebende Hunde jedoch sehr selten geworden. Brachflächen, verlassene Felder und landwirtschaftliche Flächen, die einst in und um Valencia reichlich vorhanden waren, wurden weitgehend durch Gebäude, eingezäunte Flächen und belebte Straßen ersetzt. Streunerhunde gelten als Belästigung, und eine strenge Kontrolle der Streunerhundepopulation wird derzeit in den meisten Großstädten durchgesetzt. In der Folge sind Streunerhunde aus den Städten, in denen einst die Erforschung ihres Verhaltens und ihrer Ökologie ihren Anfang genommen hat, fast verschwunden. Im Gegensatz dazu berichten andere Städte von einer wachsenden Anzahl von Streunerpopulationen und behaupten, ein Problem mit der Überbevölkerung von Streunerhunden zu haben. In wieder anderen Metropolen sind streunende Hunde in das Stadtleben scheinbar so weit integriert, dass sie zu einer Touristenattraktion werden, so wie einst die berühmte Population der „Moskauer U-Bahn-Streuner“ (siehe hier).

Streunende Hunde sind nach wie vor wertvolle Untersuchungsobjekte für Studien zum sozialen Verhalten von Kaniden. Doch paradoxerweise sind die gleichen Gründe, die streunende Hunde zu interessanten Objekten für wissenschaftliche Untersuchungen machen, auch die Ursache ihres Unglücks. Sie werden gerne als ein Paradigma der Freiheit und Unabhängigkeit dargestellt, gleichzeitig kann ein Leben in einer schwierigen Umgebung ohne Hilfe des Menschen sehr hart sein, und das Vorhandensein einer großen Anzahl von Streunern in einigen städtischen und vorstädtischen Gebieten wirft auch tiefe ethische Bedenken auf.

WIE STREUNER LEBEN— Von Roberto Bonanni

© Stefan Kirchhoff

DIE ROLLE DER STREUNER BEI DER DOMESTIKATION

Die Abstammung und Domestikation von Hunden bleibt eines der faszinierendsten Geheimnisse in der Geschichte der Wissenschaft. Obwohl die meisten Forscher heute übereinstimmen, dass Eurasische Wölfe (Canis lupus) die engsten Verwandten unserer Hunde sind, gibt es trotz vieler genetischer und archäologischer Forschungen immer noch eine lebendige Debatte über den Zeitpunkt und den Ort der Domestikation sowie über die evolutionären Kräfte, durch die sich Wölfe zu Hunden entwickelt haben könnten (Thalmann et al., 2013; Freedman et al., 2014; Wang et al., 2015; Frantz et al., 2016; Botigué et al., 2017). Ich denke, dass besonders der letztgenannte Punkt sehr wichtig ist, weil er einen großen Einfluss darauf haben kann, wie wir die Beziehung zwischen Hund und Mensch verstehen.

© Roberto Bonanni

ROBERTO BONANNI, ITALIEN

Roberto Bonanni arbeitet als freier Forscher, Verhaltensbiologe und Publizist und verfügt über viel Erfahrung im Studium des sozialen Verhaltens von Säugetieren. Er studierte biologische Wissenschaften an der „La Sapienza“-Universität in Rom und hat 2002 mit einer experimentellen Arbeit über das soziale Verhalten von Streunerkatzen seine Studienzeit mit Auszeichnung abgeschlossen. Von 2006 bis 2007 hat er im „Leipniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung“ in Berlin mitgearbeitet und sich an Forschungen zur hormonellen Auswirkung von sozialen Stellungen in Hyänengruppen beteiligt. Seinen Doktor vervollständigte er dann 2009 im Fachbereich „Verhaltensbiologie“ an der Universität in Parma mit einer Arbeit über Kooperation, Leadership und Wettstreit in Gruppen frei laufender Hunde. Seit mehreren Jahren ist er involviert in das Management und die Erhebung von frei laufenden Hunde- und Katzenpopulationen in Zusammenarbeit mit der „Öffentlichen Vereinigung für Tiergesundheit“ in Rom (Public Veterinary Health Unit of Rome). Zusätzlich hat er als statistischer Berater mit verschiedenen italienischen Universitäten zusammengearbeitet, um unterschiedliche Gruppen von Tieren zu erfassen, z.B. Ameisen, Vögel, Oktopusse oder Tintenfische.

Ein Leben für die Streuner