5,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

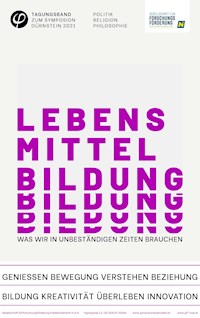

Das jährlich von der Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ veranstaltete Symposion Dürnstein ist ein internationaler Gedankenaustausch an der Schnittstelle von Philosophie, Religion und Politik. Referent*innen und Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Disziplinen können so Impulse setzen und Neues entstehen lassen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

TAGUNGSBAND 2021 ZUM 10. SYMPOSION DÜRNSTEIN 2021

LEBENSMITTEL BILDUNG: WAS WIR IN UNBESTÄNDIGEN ZEITEN BRAUCHEN

GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG NÖ

Für den Inhalt verantwortlich: Ursula Baatz und Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H.

Die in der Publikation geäußerten Ansichten liegen in der Verantwortung der Autor*innen und geben nicht notwendigerweise die Meinung der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. wieder.

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreine 40 - 44. 22359 Hamburg, 2020

ISBN (Paperback): 978-3-7439-2513-7

ISBN (e-Book): 978-3-7439-2514-4

Koordination: Bettina Pilsel

Lektorat: Ursula Baatz

Impressum:

Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H., 3100 St. Pölten,

Hypogasse 1, 1. OG

www.symposionduernstein.at

INHALTSVERZEICHNIS

Johanna Mikl-Leitner

Geleitwort

Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H.

Vorwort

Ursula Baatz

Einleitung zum Tagungsband

Ursula Baatz, Maximilian Fürnsinn Canreg, Erwin Pröll, Barbara Schwarz, Martin Vogg Eine Region, die auf Wissen setzt: alte Kultur trifft auf moderndes Denken

Ursula Baatz

Bildung – ein Menschenrecht

Michael Köhlmeier

„Gebt der Natur nur das, was nötig ist, so gilt des Menschen Leben wie das des Tiers!"

Birgitta Fuchs

Bildung im digitalen Zeitalter: Warum Ästhetik

Timothy Snyder

Education for Europe

Gabriele Klein

Bewegung und Berührung. Warum Körper Systemrelevant Sind

Florian Krumpöck

Kultur und Bildung im Spiegel der Menschenrechte als zentrale Säule der Gesellschaft

Christoph Paret

Dabeisein ist nicht alles – der blinde Fleck des Anspruchs auf „Teilhabe" in der Bildungspolitik

Leonie Ascone Michelis

Lebensmittel Bildung: Seelische Resilienz aus der Perspektive der positiven Psychologie

Kenan D. Güngör

Bildung in der Migrationsgesellschaft: Herausforderungen & Perspektiven

Sebastian Pfütze

Bildung in der Natur. Naturverbundenheit durch Wildnispädagogik

Jakob Deibl

Domestifikation des Wissens, Selbstaufklärung der Gesellschaft

Jakob Reichenberger

Bildung als Unterbrechung: Wie Erwachsenenbildung die Gesellschaft zusammenhält

Cornelia Mooslechner-Brüll

Vom Bild zur Bildung

Andrea Zsutty

Bildung, ein Kinderspiel! Der Spieltrieb als Grundbedingung für Bildungsprozesse

Andy Icochea Icochea

SUPERAR: durch Musik Grenzen überwinden

Jennifer Nicolay

Beziehungen im digitalen Raum

Sigrid Pohl

Ästhetische Bildung

Lebensmittel Bildung – ein Augenschmaus

Autor*innenverzeichnis

Programm Sympostion Dünstein 2021

JOHANNA MIKL-LEITNER

GELEITWORT

Vom 4. - 6. März 2021 fand die Jubiläumsausgabe des Symposion Dürnstein mit dem thematischen Schwerpunkt „Bildung“ unter besonderen Vorzeichen statt. Es freut mich, dass bereits der Eröffnungsabend trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen, bedingt durch die Corona-Pandemie, ein voller Erfolg war. Mehr als 500 Interessierte verfolgten kostenfrei via Live-Stream die Diskussionen und Vorträge rund um Politik, Religion und Philosophie aus der Minoritenkirche in Krems/Stein. Die Veranstaltung hat sich in den 10 Jahren ihres Bestehens als offener Denkraum für gesellschaftspolitische Themen etabliert und ich wünsche der Veranstaltungsreihe Symposion Dürnstein weiterhin viel Erfolg.

JOHANNA MIKL-LEITNER

Landeshauptfrau

GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG NIEDERÖSTERREICH M.B.H.

VORWORT

Das 10-Jahresjubiläum des Symposion Dürnstein hatte den Titel LEBENSMITTEL BILDUNG WAS WIR IN UNBESTÄNDIGEN ZEITEN BRAUCHEN. Es wurde pandemiebedingt erstmalig ausschließlich online veranstaltet.

Uns war es wichtig, in einer Zeit, in der die breite Bevölkerung durch Distance-Learning, Homeschooling und Homeoffice erstmals flächendeckend Erfahrung mit diesen digitalen Formaten machte, das Symposion Dürnstein 2021 zum Thema Bildung so partizipativ und niederschwellig zugänglich wie möglich anzubieten. Daher fand das Symposion online und kostenlos statt. Es ist gelungen großes Interesse zu wecken. Begleitet von 822 Teilnahmen wurde das durch die aktuell geänderten Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen nochmals verstärkt ins gesellschaftspolitische Blickfeld gerückte Thema Bildung diskutiert und verhandelt.

Hochkarätige Expert*innen referierten und diskutierten live aus dem Studio in der Minoritenkirche Krems/Stein und online zugeschaltet. Die zentralen Themen waren:

• Ist Bildung ein Menschenrecht und als solches lebensnotwendig für ein individuell gelungenes Leben? Macht uns Bildung allein automatisch schon zu einem guten Menschen? Immerhin gibt und gab es zu jeder Zeit höchst gebildete „böse“ Menschen.

• Was ist Bildung überhaupt? Welche Aspekte in der Erziehung und der Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglichen Selbstwirksamkeit und welche Rolle spielen dabei unter anderem Kunst, Sport, Naturverbundenheit, Integrationspolitik und können wir digital Beziehungen aufbauen? Wie wichtig ist Beziehung für Bildung?

• Wäre es nicht an der Zeit ein gesamteuropäisches Projekt ‚Bildung für Europa‘ zu starten? Einen Prozess, der ein gemeinsames, gesamteuropäisches Geschichtswissen und Geschichtsbewusstsein initiiert, begründet durch ein gesamteuropäisches Schulgeschichtsbuch, das eine gemeinsame Geschichte Europas erzählt und damit den Blick über das Geschichtsnarrativ der einzelnen Nationalstaaten hinaus ermöglicht, wie es Timothy Snyder in seinem Beitrag fordert.

Wie sich die Beantwortung dieser wichtigen Zukunftsfragen gestaltet, ist davon abhängig, ob es uns gelingt, ein offenes und respektvolles Klima des Diskurses zu erreichen. Dazu braucht es möglicherweise mehr (Klima)schutz! Genau damit beschäftigt sich das Symposion 2022 unter dem Titel KLIMA - Seismograph für Natur und Gesellschaft. Wir freuen uns schon jetzt auf anregende Diskussionen im nächsten Jahr.

BARBARA SCHWARZ

BETTINA PILSEL

Geschäftsführung

Projektleitung

Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H.

URSULA BAATZ

Kuratorin Symposion Dürnstein

EINLEITUNG ZUM TAGUNGSBAND

Das zehnte Symposion Dürnstein zum Thema „Lebensmittel Bildung: was wir in unbeständigen Zeiten brauchen“ hatte die Unsicherheit nicht nur im Titel, sondern war durch die Unsicherheiten infolge der Covid-19-Pandemie geprägt. Die Vorbereitung musste weitestgehend virtuell stattfinden. Wenngleich die Hoffnung groß war, dass das Symposion doch – wenn auch mit verringerter Teilnehmerzahl – in Präsenz stattfinden könnte, so war doch spätestens im Dezember 2020 klar, dass dies nicht möglich sein würde. Da die technischen Voraussetzungen für eine Online-Veranstaltung im Stift Dürnstein nicht so rasch zu organisieren waren, musste der Ort des Symposions verlegt werden. Die Minoritenkirche in Krems gewährte Gastfreundschaft, und ein engagiertes Technikerteam um die Firma Friedrich bereitete für das zehnte Symposion Dürnstein einen optisch und technisch perfekten Auftritt vor. Manche Programmpunkte – etwa der Eröffnungsabend am Donnerstag oder der Vortrag von Timothy Snyder am Samstag –wurde als Live-Stream übertragen. Die Mehrzahl der Vortragenden präsentierte ihre Referate online, bei manchen Diskussionen saß ein Teil der Diskutierenden am Podium, der andere Teil war auf Großbildschirmen virtuell präsent. Dass die Diskussion unter den Teilnehmenden und mit den Vortragenden trotzdem nicht zu kurz kam, war durch „Breakout-Rooms“ möglich – in kleinen virtuellen Gruppen konnten die Teilnehmenden immer wieder miteinander diskutieren und Fragen an die Vortragenden übermitteln. In gewisser Weise illustrierte das Symposion damit einige Aspekte des Themas von 2020: nämlich digitale Kompetenz in Verbindung mit sozialer Kompetenz.

Bildung ist seit einigen Jahren ein vieldiskutiertes und umstrittenes Thema. Die Segmentierung der Gesellschaft und die Digitalisierung erfordern verstärkt Ausbildungen für bestimmte Segmente; gleichzeitig zwingt der Innovationsdruck Arbeitnehmende zu lebenslangem Lernen im Sinne von Ausbildung. Bildung als humanistisches Ideal oder Wissenserwerb aus Freude und Neugier ist einer Elite vorbehalten und verschwindet selbst aus dem universitären Bereich immer mehr. Dass damit auch das soziale Gewebe zerstört wird, wenn Menschen nur noch wie Tiere einer Dressur unterzogen werden, war immer wieder Thema.

Dass sich mit dem Thema „Bildung“ die unterschiedlichsten und auch kontroversen Vorstellungen verbinden, wurde rasch deutlich. In der Gründer*innen-Runde, die Katja Gasser moderierte und bei der alle, die den Anstoß für das Symposion Dürnstein gaben, zu Wort kamen – Ursula Baatz, Maximilian Fürnsinn CanReg, Erwin Pröll, Barbara Schwarz und Martin Vogg – dominierte der Rückblick. Im Einleitungsvortrag skizzierte Ursula Baatz Bildung als Ermächtigung zu Entwicklung und Gebrauch aller Begabungen und Fähigkeiten und als ein Menschenrecht. Michael Köhlmeier dagegen sah in seinem Eröffnungsvortrag Bildung bestimmt durch einen vorgegebenen Bildungskanon und setzte die persönliche, selbstbestimmte und überwältigende Erfahrung des Schönen dagegen.

Im thematischen Eröffnungsreferat am Freitag vertiefte die Erziehungswissenschaftlerin Birgitta Fuchs die Fragestellung aus der Perspektive der Sinnesästhetik. Der eigenständige Gebrauch der Sinne muss als Grundlage für alles Weitere gelernt werden. Wie der Philosoph Christoph Paret ausführte, wird durch die derzeitige Organisation des universitären Wissenschaftsbetriebs Eigenständigkeit des Denkens eher schwieriger; auch wurde durch die Pandemie deutlich, dass Kunst und Kultur im Allgemeinen nicht als „systemrelevant“ betrachtet werden, worauf Florian Krumpöck, Dirigent und Pianist, in seinem auf die aktuelle Situation zwischen März 2020 und Frühjahr 2021 bezogenen Beitrag hinwies.

Zu einem anderen Aspekt von Bildung sprach der Biologe und Wildnispädagoge Sebastian Pfütze: um Wildniswissen zu lernen, ist eine vertiefte Schulung sinnlicher Wahrnehmung nötig. Damit steht Wildniswissen im Gegensatz zur schulischen Wissensvermittlung. Experten*innen des Züricher Gottlieb-Duttweiler-Instituts zählen Wildniswissen zu den wichtigen Bildungsaufgaben für die Zukunft. Auch die Soziologin und Tanzforscherin Gabriele Klein betonte die zentrale Bedeutung leiblicher, leibhaftiger Existenz: „Bewegung und Besinnung. Zur Systemrelevanz der Körper“ hieß ihr Vortrag. Über die Rolle von Religion, Philosophie und nicht berufsbezogener Erwachsenenbildung sprachen der Theologe Jakob Deibl OSB, Jakob Reichenberger, Direktor des Bildungshauses St.Virgil in Salzburg und Cornelia Mooshammer-Brüll, die eine Philosophische Praxis betreibt.

Timothy Snyder, Historiker an der Yale University und Permanent Fellow des IWM - Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien wies nachdrücklich darauf hin, dass es Aufgabe des Geschichtsunterrichts in den Staaten der Europäischen Union wäre, ein Bewusstsein für ein geeintes Europa zu entwickeln. Es ginge nicht darum, die Geschichten der einzelnen Mitgliedstaaten zu einer großen Geschichte zu fusionieren, sondern zu verstehen, dass es das Projekt Europa immer schon gegeben hat, nämlich als Kolonialmacht, und die Europäische Union sich in Bezug auf diese Geschichte bestimmen muss. Andrea Zsutty vom Kindermuseum ZOOM erklärte, wie museumspädagogisch Neugier spielerisch und doch absichtslos geweckt werden kann. Andy Icocchea Icocchea berichtete über die integrative und formende Kraft des Miteinander-Musizierens. Die Arbeit von Superar – die ebenfalls durch die Covid-19-Maßnahmen beeinträchtigt wurde - ermöglicht Kindern gerade auch aus sozial nicht gut aufgestellten Familien, ein Musikinstrument zu lernen und damit soziale Kompetenz, Selbstorganisation und Selbstbewusstsein zu erwerben. Die Kunstpädagogin Sigrid Pohl, die das Symposion Dürnstein schon lange mit Projekten ihrer Studierenden begleitet, berichtete über die Grundsätze ihrer Arbeit.

Dass Bildung auch Selbstkultivierung bedeutet, war in traditionellen Kulturen selbstverständlich, aber der Oberschicht vorbehalten. Heute spricht man von der Fähigkeit der Selbstregulation, die durch Übungen erlernt werden kann. Über Forschung und Ansätze der Positiven Psychologie und Neuropsychologie berichtete die Hamburger Psychologin Leonie Asconis Michelis, die auch praktische Tipps zur Umsetzung gab. Jennifer Nicolay kennt sich mit den Problemen der Digitalisierung aus: die sind nämlich nicht nur technischer, sondern vor allem auch sozialer Natur, wie sie in ihrem Beitrag berichtete. Einen Schlusspunkt setzte beim Symposion Dürnstein der Migrationsforscher Kenan Güngor: Die österreichische Gesellschaft ist schon seit langem eine Migrationsgesellschaft, auch wenn dies öfter übersehen wird. Gerade hier sollten Bildung im umfassenden Sinn und Ausbildung im engeren Sinn so gestaltet werden, dass sie allen den Weg zur gesellschaftlichen Partizipation öffnen. In der hier nicht dokumentierten Schlussdiskussion wurde deutlich, dass sowohl der Aspekt der Selbstregulierung und ein breiter, umfassender Bildungsbegriff ein Desiderat sind.

URSULA BAATZ

MAXIMILIAN FÜRNSINN CANREG

ERWIN PRÖLL

BARBARA SCHWARZ

MARTIN VOGG

EINE REGION, DIE AUF WISSEN SETZT: ALTE KULTUR TRIFFT AUF MODERNDES DENKEN

10 Jahre Symposion Dürnstein

Eröffnungsgespräch1 moderiert von Katja Gasser

Katja Gasser, Moderation: Das Symposion Dürnstein findet 2021 zum zehnten Mal statt, und zum Beginn versammeln sich Menschen, die maßgeblich am Zustandekommen und Gelingen dieses Symposions beteiligt sind, zu einem Podiumsgespräch. Martin Vogg war 2011, also im Gründungsjahr des Symposions, Projektmanager von Wachau 2010plus; im Rahmen dieses Programms zur Regionalförderung der Region Wachau wurde das Symposion gegründet. Barbara Schwarz war damals Bürgermeisterin von Dürnstein. Erwin Pröll war Landeshauptmann von Niederösterreich von 1992 bis 2017, Prälat Maximilian Fürnsinn war bis 2019 Probst von Stift Herzogenburg; und Ursula Baatz ist seit 2011 Kuratorin des Symposions Dürnstein, also maßgeblich an der inhaltlichen Ausrichtung der Veranstaltung beteiligt.

Frau Baatz, „Bildung bedeutet Türen zu öffnen“ ist ein Satz, der immer wieder in Debatten um Bildung zitiert wird. Welche Türen wurden seit der Gründung vor zehn Jahren aus Ihrer Wahrnehmung geöffnet und auf welche dieser Türen sind Sie vielleicht so etwas wie stolz?

Baatz: Die Türen, die das Symposion öffnen möchte, richten sich nach der Diskussionslage im Land. Da geht es zum Beispiel um Fragen der Demokratie, um die Frage von Arbeit oder Gerechtigkeit. Gleich beim ersten Symposion gings um „Heimat“. Es sind die aktuellen, der Tagesdiskussion zugrundeliegenden Fragestellungen, um die sich das Symposion Dürnstein kümmert und nachfragt. Worum geht’s hier eigentlich, was sind die philosophischen Annahmen, was sind die ethischen Konsequenzen, um welche Werte geht’s der Politik – das sind Fragen. Antworten können nicht sofort und einfach und für alle gegeben werden, denn in einer Demokratie müssen solche Fragen ausdiskutiert werden. Dafür ist das Symposion Dürnstein ein sehr brauchbarer Ort. Das ist das Tor, das ich gerne öffnen möchte mit dem Symposion, ein Tor zu einem tieferen demokratischen Verständnis und Selbstverständnis. Stolz bin ich auf das ganze Symposion, und natürlich waren bei manchen Veranstaltungen wirklich internationale Größen wie Saskia Sassen, Timothy Snyder oder Oskar Negt in Dürnstein.

Moderatorin: Maximilian Fürnsinn, warum soll es so ein Symposion geben, das ganz bewusst an der Schnittstelle Politik, Philosophie und Religion ansetzt, und warum in Dürnstein?

Fürnsinn: Dürnstein ist für uns alle ein Ort, der seine eigene Sprache spricht, an dem man sich gut versammeln und diskutieren kann. Warum Gesellschaft, Kirche, Kunst und so weiter in diesem Symposion dabei sind: weil ich meine, es gehört das Ganze zu den tagesaktuellen Fragen; das Zusammenführen von Perspektiven, das Offen-Sein füreinander, das Zuhören und die eigene Meinung einbringen.

Moderatorin: Frau Schwarz, Sie haben diesen wunderbaren Satz zitiert: „Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann“. Haben Sie in den letzten zehn Jahren im Rahmen dieser Veranstaltung Dinge erfahren, die Sie dazu bewogen haben, Ihre Ansichten oder Überzeugungen zumindest zu überdenken?

Schwarz: Die zehn Jahre haben mich unglaublich geprägt. Es waren immer erlebnisreiche Tage für mich persönlich, und auch für mein Denken und Überlegen, da war mir das Symposion Dürnstein immer wichtig.

Moderatorin: Erwin Pröll, gab es bei Ihnen Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, gut, jetzt muss ich abrücken von dem, was ich bisher dachte, angesichts dessen, was Sie hier in diesem Rahmen präsentiert bekamen?

Pröll: Gott sei Dank gibt’s das und ich hoffe, dass das auch bei vielen Politikern so ist. Denn jemand, der meint, am richtigen Weg zu sein und davon nicht mehr abrücken will, der ist im Grunde nicht mehr am richtigen Weg. Das Bestreben vor zehn Jahren war, dass Niederösterreich ein Ort des Denkens, des Überdenkens, des Nachdenkens wird. Sie dürfen nicht vergessen, dass in diese Zeit die Gründung des Europa-Forums Wachau auf Stift Göttweig fällt, dass in Krems die Donau-Universität und die Karl Landsteiner Universität und in Klosterneuburg-Gugging die Elite-Universität IST-Austria gegründet wurde. Das war auch der Grund, warum wir von Seiten des Landes dieses Symposion unterstützt und forciert haben – aus der Überlegung heraus, wie wichtig es für eine Region ist zu erkennen, dass Fortschritt darin besteht, Ideen zu entwickeln, Visionen zu haben und Selbsterkenntnis zu erfahren. In den vielen Jahren der Renovierung des Stifts Dürnstein – Probst Maximilian und ich haben da unsere, ich würde sagen, Wunder erlebt – und Maximilian Fürnsinn sagte immer, wir sollten nicht nur die Hülle in Dürnstein renovieren und für die nächsten Generationen erhalten, sondern es geht auch darum, ein wenig einen neuen Geist in diese Mauern zu bringen. Einen neuen Geist, der gerade an diesem Ort, glaube ich, zu entfachen ist. Was mich persönlich sehr bewegt hat, war auf der einen Seite eine unglaublich großartige Naturlandschaft zu sehen, die durch sensible Menschenhand zu einer Kulturlandschaft weiterentwickelt wurde. Aber ich habe auch erlebt, wie die Menschenhand sich, ich möchte fast sagen, versündigt hat an dieser Natur oder versucht hat, sich zu versündigen. Ich denke an den Kampf gegen das Kraftwerk in der Wachau. Etwas Anderes, das mich persönlich sehr bewegt hat, war das Austrocknen der Terrassen der Weingärten oder der Schwerverkehr, was der Wachau enorm zugesetzt hat. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, was wir uns als Generation oder, wenn Sie so wollen, als Menschheit selbst antun, nämlich die Sensibilität zu verlieren für das, was wir aus den Generationen vorher überliefert bekommen haben. Es war äußerst schmerzhaft zu sehen, dass der Materialismus auch an so einer wunderschönen Naturlandschaft und Kulturlandschaft wie der Wachau genagt hat. Weil viele Überlegungen angestellt wurden, wie kann man das, was wir hier haben, zu Geld machen. Nur einige wenige Persönlichkeiten haben gemerkt, dass es um einen philosophischen Ansatz geht. Darum, ein wenig tiefer zu denken, sensibler zu spüren, was nachhaltig in der Verantwortung für die nächsten Generationen zu tun ist. Und das alles ist Pate gestanden für dieses Symposion und das ist wahrscheinlich auch der große Wert im Blick nach vorne. Die Frau Kuratorin hat in einer Zeitung gesagt, das Symposion lehrt, was man in Schulen nicht lernt. Und das ist keine Abwertung der Schule, sondern ein Hinweis auf die notwendige philosophische Auseinandersetzung gerade in der heutigen Zeit, die so krisenhaft ist. Daher ist, glaube ich, der Wert dieses Symposions nicht hoch genug zu schätzen und ich hoffe sehr, dass diesen ersten zehn Jahren noch viele Jahrzehnte angeschlossen werden.

Moderatorin: Barbara Schwarz, Sie waren 2011 Bürgermeisterin von Dürnstein, als dieses Symposion gegründet wurde. Gab es Schwierigkeiten, war Überzeugungsarbeit in den eigenen Reihen und in der Gemeinde Dürnstein notwendig? Was waren damals Ihre Argumente?

Schwarz: Wir haben damals sehr intensiv in der Region Wachau auch gemeindeübergreifend miteinander gearbeitet, haben viele ganz unterschiedliche Projekte auf den Weg gebracht. Wir haben uns sehr viel mit dem öffentlichen Verkehr befasst, den schönen Welterbe-Steig Wachau ins Leben gerufen, alles in der Gemeinschaft dieser ganzen Region. Und wir haben überlegt, welche Menschen wollen wir in die Region bringen und mit der Region bekannt machen. Ein großes Anliegen war, Menschen für die Wachau als Kultur- und Naturregion zu gewinnen, die die Wachau nun einmal ist, und möglichst auch als Gäste, über einen, wenn auch kurzen, Zeitraum zu einem Symposion zu bringen. Menschen, die bereit sind, mit uns über gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. Das wird bis heute in der Region positiv gesehen. Wir wollen da auch noch weiterarbeiten und ein Stückchen mehr versuchen, die Region noch stärker einzubinden. Das heißt, Themen herunterzubrechen für die Region Wachau und für die Region einen Fokus daraus zu machen. Das Symposion hat sich sehr bewährt, wir haben ganz viele Stammgäste, die wirklich beinahe seit zehn Jahren jährlich kommen, sich auf dieses Symposion freuen, und es wird mit großer Freude auch gesehen, was diskutiert wird. Es gibt zudem jedes Jahr einen Band zur Tagung. Es hat dieser Region gutgetan zu sagen, wir nutzen das Potenzial, das es hier gibt. Räume, um zu denken, sind einfach wichtig. Es reicht nicht, nur immer den Alltag abzuspulen. Man muss innehalten, über Dinge diskutieren, an denen man sonst vorbeiläuft, die vielleicht auch nicht immer angenehm sind, aber die uns weiterbringen, wenn wir darüber sprechen. Es ist uns sehr gut gelungen, glaub ich, das zu etablieren. Es steht, glaube ich, jeder Region gut an, sich mit großen Themen auseinanderzusetzen, und da ist jeder Gedanke und jeder Beitrag wichtig. Wir haben Studierende beim Symposion Dürnstein, die ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten präsentieren, und wir haben Universitätsprofessoren, Schriftsteller, kluge Köpfe. Jeder Gedanke, der kommt, bringt uns ein Stück weiter, auch und gerade wenn es gegensätzliche Auffassungen sind. Für die Region Wachau ist es ein ganz großes Geschenk, dieses Symposion hier zu haben und sich immer wieder mit großen Themen auseinanderzusetzen.

Moderatorin: Es ist gelungen, mit der Region und nicht an der Region vorbei dieses Symposion in die Welt zu setzen, so etwas kommt zuweilen auch vor. Martin Vogg, Sie sind derjenige, der die Chefkuratorin gefragt hat, ob sie dieses Projekt kuratieren wollte. Was war aus Ihrer damaligen Position an dieser Entscheidung, diese Schnittstelle Politik, Religion und Philosophie auszuwählen, als Konzept überzeugend?

Vogg: Ich bin damals regelmäßig in die Wachau gefahren. Sehr oft mit dem Zug, aber manchmal auch terminbedingt mit dem Auto und hab Hörbücher gehört – unter anderem auch die Philosophie des Abendlandes mit Vossenkuhl und Lesch, und habe mich sehr stark mit philosophischen Fragen beschäftigt und gleichzeitig in der Wachau die Thematik gehabt, dass diese Region sehr stark von der Religion, von der Kirche geprägt ist. Das sind nicht nur die Stifte Melk und Dürnstein und Göttweig, die weithin sichtbar sind, sehr viel Einfluss in der Region und sehr viel Geschichte mit der Region haben, sondern auch sehr viele kleine Kirchen am Fluss, die diese Landschaft prägen. Wir haben da auch ein eigenes Projekt gemacht „Kirchen am Fluss“. Auch die ganze Weinlandschaft ist von den Klöstern geprägt worden, es gibt hier also eine sehr starke Beziehung zur Kirche und zum Glauben. Und da war diese Mischung, diese Beschäftigung mit philosophischen Themen in einer Region, die sehr stark von der Kirche, vom Glauben, von philosophischen Konzepten geprägt ist. Das hat zu der Idee geführt, das wäre ein spannender Ort, hier eine Veranstaltung zu machen, die eben an der Schnittstelle von Politik, Religion und Philosophie ansetzt, und es war dann naheliegend, jemanden zu suchen, der sich da auch wirklich auskennt. Ich bin Projektmanager mit netten Ideen, aber mir fehlt das fachliche Know-how. Das hat sich dann mit Ursula Baatz wunderbar ergeben, dass da jemand ist, die diesen Ball aufgenommen hat und bis heute wunderbar weiterführt.

Moderatorin: Zehn Jahre Symposion Dürnstein – was wären denn Wünsche für die Zukunft dieses Symposions?

Baatz: Erstens, dass das Symposion weitergeht und zweitens, dass es in die Region, in die Tiefe der Landschaft geht. Das erfordert viel Arbeit, kann aber gelingen.

Fürnsinn: Der Bildungsbegriff, der Lebensbegriff, die religiöse Sicht, die philosophische Sicht gehören in einer starken Weise zusammen, um im Gesamten zu bleiben. Ich habe vor ein paar Tagen einen Freund getroffen, der die Emmausgemeinschaft in St. Pölten gegründet hat, durch die Tausende Menschen, nachdem sie in Gefängnissen waren und so weiter, dort eine Heimat gefunden haben. Ich habe ihn gefragt, was würdest Du denn diesem Symposion mitgeben als Leitsatz, und da hat er ein wunderschönes Wort geprägt, er hat gesagt „Leben heißt lieben lernen“. Da ist die soziale Kompetenz, auch die religiöse Perspektive, und vieles andere mit dabei. Leben heißt lieben lernen. Ich denke, das wird oft heute in Ausbildungen und so weiter vernachlässigt. Ich würde mir wünschen, dass gerade bei diesem Symposion - und darüber hinaus – dieser Satz seine Wahrheit findet. Leben heißt lieben lernen, das reicht auch in das Soziale hinein: wenn man in dieser Gesellschaft nicht lieben lernt, wird sie sozial austrocknen. Papst Paul VI. hat einmal gesagt, Politik ist die Höchstform der Nächstenliebe – ich denke, wir kommen immer dazu zurück. Ein Kloster, ein Stift, tragen diese Kernbotschaft in sich. Gerade Stift Dürnstein zeigt die wichtigsten Grundhaltungen unseres Lebens auf: das Gute tun, das Schöne bewahren und das Wahre suchen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Motto für die Zukunft eines solchen Symposions.

Moderatorin: Politik in ihrer besten Spielart ist die höchste Form der Nächstenliebe, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Sehr geehrter Erwin Pröll, was wäre Ihr Leitsatz für das Symposion Dürnstein?

Pröll: Ich wünsche mir, dass es im Laufe der nächsten Jahre im Rahmen dieses Symposions gelingt, tatsächlich das Wertvolle in unserer Gesellschaft, in der heutigen Zeit zu finden. Das ist die große Frage. Zunächst einmal wäre es wichtig, Fortschritt und Wohlstand wieder in die Dimensionen des menschlichen Maßes zu bringen, denn das hat die Gesellschaft grosso modo leider verlernt. Die Rache dieser Gesellschaft an sich selbst spüren wir ja tagtäglich. Und zweitens, gerade in der Wachau ist die Ästhetik im Zusammenspiel von Natur und Kultur etwas Zukunftsweisendes, und wenn es gelingt, im Rahmen dieses Symposions der Gesellschaft weiterzugeben, dass die Zukunft in der Ästhetik des Gestaltens und des Lebens liegt, dann ist das sehr viel. Und drittens – ich muss vorausschicken, ich bin kein Technikfeind, doch ich habe die große Befürchtung, dass im Zuge der intensiven Nutzung der digitalen Technik der Mensch zunehmend auf der Strecke bleibt. Und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht im Rahmen dieses Symposions einen Anstoß zur digitalen Humanisierung gibt. Wir sollten nicht vergessen, Menschen brauchen Menschen und nicht nur Maschinen. Die große Gefahr der heutigen Zeit besteht darin, dass sich der Mensch vom Menschen entfernt und die Liebe zur Maschine oder zur Technik überhandnimmt. Wenn das Symposion einen Ansatz einer Antwort geben kann, dann wäre ich sehr glücklich.

Moderatorin: Barbara Schwarz, was wäre Ihr Wunsch für die nächsten zwanzig Jahre Symposion Dürnstein?

Schwarz: Der Mensch braucht den Menschen, und zwar von klein auf. Das neugeborene Kind braucht seine Eltern, seine Umgebung, daraus kann es lernen, damit kann es Bildung erfahren. Dieser Satz „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, der ist immer noch weise und klug, weil jeder aus diesem Dorf hat diesem Kind etwas zu geben, das es zu einem vollständigen Menschen macht. Das ist manchmal Zuneigung, das ist manchmal erklären, wie man mit einem Taschenmesser ein Steckerl schnitzt, das ist der Opa, der mich vielleicht zum Fischen mitnimmt, die Großmutter, die mir Geschichten erzählt aus der Vergangenheit, das ist meine Mutter, die immer da ist, wenn es mir schlecht geht, und mein Vater, der mit mir spazieren geht, mir Dinge erklärt und zeigt, wie etwas geht. Alle erzählen möglichst viel von dem Wissen, das sie haben. Vielleicht kann man das auf das Symposion umlegen: wir wollen Menschen erzählen, Gedanken weitergeben, und ich würde mir sehr wünschen, dass wir es schaffen, Menschen Lust zu machen, mitzudenken. Man kann zu allem und jedem im World Wide Web Informationen finden, aber man wird immer weniger aufgefordert, selbst nachzudenken. Ich glaube ich bin die Einzige hier, die wirklich in Dürnstein wohnt. Wenn ich auf meinem Balkon sitze, dann schau ich auf die Donau, schau zu, wie sie herunterrinnt, und kann in dieser Muße des Eintauchens in diese Landschaft einfach nachdenken auch gemeinsam mit Gästen. Ich möchte, dass es uns gelingt mit dem Symposion Dürnstein, möglichst viele Menschen auf diesen Weg einzuladen, sich Gedanken zu machen über Dinge, über die sie vielleicht noch nie nachgedacht haben.

Moderatorin: Martin Vogg was ist die größte Zukunftschance des Symposions Dürnstein in dieser sehr spezifischen Situation, in der wir sind?

Vogg: Die Chance des Symposions ist, ein wissenschaftliches Forum, eine Diskussionsplattform zu sein, die sehr offen ist, und ein integraler Bestandteil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde ist wie die Asphaltierung eines Güterweges zum Beispiel. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass zum Gesamten noch viele andere integrale Bestandteile gehören wie Museen, wie Kirchen und eben dieses Symposion, wo man sich trifft, wo man sich austauscht und wo man reicher weggeht, als man angekommen ist. Reicher an Erfahrungen, an Gedanken, an Perspektiven.

1 Editiert von Ursula Baatz auf Basis einer Transkription

URSULA BAATZ

BILDUNG – EIN MENSCHENRECHT2

Im Wiener Tiergarten ist zu Neujahr 2021 ein kleiner Wasserbüffel auf die Welt gekommen. Wenige Stunden nach der Geburt ist er schon auf seinen vier Beinen unterwegs, und wenn der Sommer zu Ende ist, wird er bereits ein respektables Jungtier sein. Bis menschliche Neujahrsbabys laufen können, wird ein gutes Jahr vergehen, und Jugendliche sind sie erst in rund eineinhalb Jahrzehnten. Kleine Menschen sind Traglinge, angewiesen auf Schutz und Hilfe. Wenn sie auf die Welt kommen, ist vieles noch im Werden. Das Gehirn zum Beispiel ist erst rund zwei Jahrzehnte nach der Geburt weitgehend ausgebildet, und es bleibt plastisch, also lernfähig bis zum Ende des Lebens, anpassungsfähig im Jargon der Biologie. Diese Neuroplastizität macht Menschen fähig, Krisen wie die derzeitige zu meistern – vorausgesetzt allerdings, sie bekommen menschengerechte Bildung.

Menschen brauchen Bildung, damit sie Menschen werden. Dieser Anspruch ergibt sich aus ihrer soziobiologischen Situation und ist im Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 festgeschrieben. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, also auf Schulbildung und Ausbildung und auf Bildung im umfassenden Sinn. Erst Bildung macht Menschen zu Menschen. Shakespeare, den Unterschied zwischen Mensch und Tier betonend, schrieb: „Allow not nature more than nature needs, Man's life's as cheap as beast's” – gewährt man Menschen nur, was ihre Körper brauchen, hält man sie wie Vieh.

Bildung für Weltbürger*innen

Bildung heißt, so das Wörterbuch Adelung (1793), „den Fähigkeiten des Geistes und Willens die gehörige Richtung geben. Eines Herz, eines Gemüth bilden.“ Bildung ist die Formung menschlicher Fähigkeiten in „gehöriger Richtung“ – mit anderen Worten: Bildungsziele werden von Erwartungen und Vorstellungen der Gesellschaft bestimmt, damit die so Gebildeten dann auch „gehörig“ seien. Das wechselte sehr stark und orientierte sich an der Oberschicht. Das antike Bildungsideal verband Schönheit und „Gutes Handeln“, kalokagathía. Bildung war freilich Männersache: in den Gymnasien der griechisch sprechenden Welt zwischen Sizilien und Kabul betrieb man Gymnastik und philosophierte gemeinsam. Im frühen Mittelalter galt für Männer als Ideal, ehrenhaft und ein guter Reiter und Kämpfer zu sein. Schreiben und Lesen war lange Zeit etwas für Subalterne oder Kleriker. Erst mit der Renaissance war Lesen ein Zeichen der Distinktion – wie an dem „Grabmal des Doncel“, eines Jakobsritters, in der Kathedrale von Siguenza (Spanien), zu sehen: der Ritter liegt in bequemer Stellung und liest ein Buch. Kenntnisse und Ausbildung werden wichtiger, je mehr Staaten ab dem 17. Jahrhundert auf Handel, industrielle Produktion und daher auch Verwaltung setzen. Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich 1774 unter Maria Theresia soll der Konkurrenzfähigkeit des österreichischen Staates dienen. Mit dem Aufstieg des Bürgertums wird Bildung verstärkt zu einem Medium der Distinktion: Bildungsreisen etwa nach Italien sind eine Frage des Geldes.

Bildung, so Wilhelm von Humboldt, ist mehr als Ausbildung. Wer durch Unterricht zum aufgeklärten, mündigen, autonomen Menschen und Weltbürger geworden ist, wird auch im Beruf gut und flexibel sein können. Bildung bedeutet für Humboldt Weltoffenheit als Lebensvollzug: es gelte „so viel Welt als möglich in die eigene Person zu verwandeln“, so Humboldt 1793. Frauen im allgemeinen und Industriearbeiter*innen im Besonderen mussten sich allerdings den Zugang zur Bildung erst erstreiten. Die Arbeiter*innenbewegung verstand sich auch als Bildungsinitiative. Aus ihr entstanden Volkshochschulen und Erwachsenenbildung – durchaus mit kritischem Anspruch: Bert Brechts „Fragen eines lesenden Arbeiters“ (1935) richteten sich an die Sieger der Geschichte und damit skeptisch an den Kanon des Bildungsbürgertums.

Ausbildung oder Bildung, das ist die Frage

Lesen, Schreiben und Rechnen gehören heute und hierzulande zu den Minimalerfordernissen. Über die Effizienz dieser Ausbildung soll z. B. die Pisa-Studie Auskunft geben, die Fertigkeiten in verschiedenen Abstufungen überprüft. Die klassischen Hacke-und-Schaufel-Jobs werden in der postindustriellen Informationsgesellschaft immer weniger. Ohne gehobene Kenntnisse des Lesens, Schreibens und Rechnens sind Menschen zu einer Existenz am Minimum verurteilt.

Im Prekariat leben jedoch auch viele Kulturwissenschaftler*innen und Kulturschaffende. Kultur ist in der postindustriellen Industriegesellschaft eine Randerscheinung, auch wenn Kultur – Orchester, Opernhäuser, Museen, Theater, Jazzensembles, Blaskapellen usw. – als Wirtschaftsfaktor in der EU vor der Pharma-Industrie liegt. Doch Kultur gilt nicht als wirtschaftlicher Schlüsselfaktor, wie die Monate des Covid-Lockdowns zeigen. Das ist kein Zufall. Bildung wird als Ausbildung verstanden, in der Grundschule genauso wie auf den Universitäten. Hier soll marktkonformes Personal formatiert werden, Schrauben und Bolzen für den Betrieb, wie Politiker*innen-Statements belegen. Kultur als Form der intellektuellen und affektiven Reflexion, der Schulung von Wahrnehmung und des Ausdrucks, als Performance eines sinnvollen und begeisterten Lebens soll abgewickelt werden – Bildung gilt als nicht „systemrelevant“.

Ausbildung mag unter Umständen die finanziellen Mittel für den Lebensunterhalt liefern, doch erst Bildung – und zwar möglichst selbstbestimmte Bildung – schafft Lebensqualität und ein gutes Leben. Man weiß natürlich schon seit langem, dass Bildung und Kultur nützlich sind: Gesundheit ist abhängig vom Bildungsniveau. Musik gibt Halt und Disziplin und fördert Lernfähigkeit und Lernerfolg. Körperliche Bewegung – Tanz – unterstützt Denken und Kreativität. Literatur fördert Kommunikationsfähigkeit. Genau genommen ist es jedoch eine Schande, auf die Nützlichkeiten von Bildung und Kultur hinzuweisen.