Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

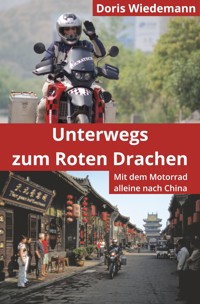

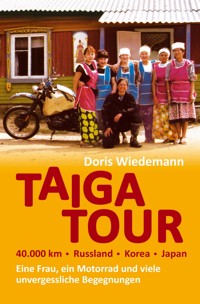

Typisch Frau: Grenzenlose Neugierde treibt Doris Wiedemann mit ihrem Motorrad immer wieder in die Welt hinaus. Nach Reisen in den USA, rund um Australien und quer durch Afrika verführt eine Einladung zum Kaffeetrinken die die bekannte Weltreisende undMotorradabenteurerin zu einer Fahrt rund um die halbe Welt: Quer durch Russland nach Wladiwostok. In Seoul trinkt sie den versprochenen Kaffee. Von Süd-Korea aus nimmt sie an der ersten internationalen Motorradtour nach Nord- Korea teil. In Tokio und Kamakurra wird sie von Japanern begrüßt, die sie Jahre zuvor auf ihrer Afrikareise kennengelernt hatte. Der Weg nach Hause führt wiederum quer durch Russland. Vorboten des Winters verwandeln die Fahrt über die Ural- Berge in eine gefährliche Rutschpartie. Nach fünf Monaten und 40.000 Kilometern kommt sie gerade noch rechtzeitig zum 90. Geburtstag ihrer Großmutter heim.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 483

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Doris Wiedemann

TAIGA

TOUR

40000 km • Russland • Korea • Japan

Eine Frau, ein Motorrad und viele

unvergessliche Begegnungen

Impressum

Texte:

© 2021 Doris Wiedemann

Umschlag:

© 2021 Bea Schmucker

Verantwortlich für den Inhalt / Verlag:

Doris Wiedemann, Kapel enweg 10, 86853 Langerringen E-Mail: [email protected]

Druck/Vertrieb: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin ISBN 978-3-****-***-*

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail ierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Doris Wiedemann

Taiga Tour

40.000 Km • Russland • Korea • Japan

Eine Frau, ein Motorrad und viele

unvergessliche Begegnungen

Inhaltsverzeichnis

Prolog

7

Kaffee in Korea 7

Heimat ade 9

Wo, bitte, geht es nach Wladiwostok?

9

»Born to be wild« auf Russisch

18

Moskau — Sieben Schwestern und der Heilige Basilius

31

46

Die Wolga 55

Wolgagrad war Stalingrad 55

Saratov — ein blühendes Geschäftsviertel 67

Samara und Togliatti – Ehrengast in der Luxus-Suite 75

Der Ural 87

Ufa, Kumis und Banja

87

Schlam(massel) im Birkenwald

93

Ekaterinburg, Katja und der Wolf

104

Ural-Werksbesichtigung — Von der Vergangenheit in die Zu-

kunft

115

West-Sibirien

120

»Man kann schlafen in Zelt hier?« 120

Altai — Land der Berge

129

Meditatives Reisen

143

»Bike-All« am Baikalsee 150

Ost-Sibirien 157

Ulan Ude — Vom Bodybuilding-Champion zum buddhistischen

Kloster

157

»Tatütata« — »Sergej, Schenja, baijechele!« 165

Wladiwostok — Bei Regen sind al e Städte grau

180

Korea

189

»Dann können wir ja heiraten!«

189

Unter Buddhas — Südkoreas Süden

202

Nordkorea — »Wir bringen ihnen ein Lächeln«

21

1

Verfolgungsjagd auf der Autobahn 224

Japan

231

Gut Ding will Weile haben 231

Hiroshima — »Dieser Fehler wird sich nicht wiederholen«

238

Kioto — Die historische Schatztruhe Japans 242

Tokio — Faszination und Verwirrung

247

Kamakurra — Die Stadt der Samurai

255

Fuji-san — Der Heilige Berg und die japanischen Alpen

263

Heimreise durch Russland

273

Mütterchen Russland

273

Väterchen Frost 281

Schnel nach Hause

299

Anhang 304

Prolog

Kaffee in Korea

Meine erste große Motorradreise, das waren fünf Monate durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Auf einer Honda Shadow 700cc, die ich einem Kaminkehrer abgekauft hatte. Am Ende der Tour verkaufte ich die treue Seele, die mich nie im Stich gelassen hatte, und fühlte mich wie eine Sklavenhändlerin, die ihre beste Freundin meistbietend verhökert.

Aber was sol te ich tun? Der Reisevirus hatte mich infiziert, und die Honda war nicht wirklich das ideale Motorrad, um die Welt zu bereisen. Also suchte ich nach einer geeigneteren Maschine für meine künftigen Touren, und lernte Herbert kennen. Er verkaufte mir seine BMW R 100 GS Paris / Dakar. Probehalber fuhr ich mit dem für mich neuen Motorrad sechs Wochen lang durch Skandi-navien. Ein Endurotraining überzeugte mich dann: Wir bleiben zusammen. Ausgerüstet mit einem großen Tank, zwei schlanken Alukoffern und einem neuen Federbein, begleitete die BMW mich sechs Monate rund um Australien und sieben Monate quer durch Afrika. Und plötzlich rief mich Herbert an. Er hatte auf einem Foto in einer Motorradzeitschrift »sein« Bike wiedererkannt, und zeigt sich beeindruckt von meinen Abenteuern. Ganz nebenbei erzählte er mir, er arbeite inzwischen in Südkorea und lud mich lachend auf einen Kaffee ein, fal s ich einmal in der Gegend sein sol te.

Meine Mutter ist eine Schwäbin, die gut rechnen kann. Und ich bin ihre Tochter, und konnte so ein Angebot natürlich nicht aus-schlagen. Aber wie kommt man nach Südkorea? Wo genau ist das? Mein alter Schul-Atlas wusste Bescheid: Auf dem direkten Weg zur koreanischen Halbinsel muss man die Volksrepublik China durchqueren. Touristen dürfen das mit ihrem eigenen Kraft-fahrzeug nur, wenn sie von einem staatlich anerkannten Fremdenführer begleitet werden. Das ist teuer, und entspricht nicht meiner Art zu reisen. Die alternative Route im Süden von China ist ziemlich weit und führt durch viele Länder. Im Norden liegt Russland. Der sogenannte »Kalte Krieg« hatte das ehemalige Zaren-

reich mehrere Jahrzehnte lang in weite Ferne gerückt, aber dank Perestroika ist es nun wieder zum Greifen nah, und meine Neugierde mindestens so groß wie das Land. Das Ziel meiner nächsten Reise steht fest: Kaffeetrinken in Korea.

Und der Weg soll mich quer durch Russland führen. Herbert weiß von einer Fähre, die seit kurzem zwischen Russland und Südkorea verkehrt. Damit ist auch die letzte Etappe meiner Reise gesichert, und ich schreibe Herbert per E-Mail, er sol e schon einmal den Kaffee rösten.

Motorrad-Reisende gelten als Individualisten, insbesondere, wenn sie allein unterwegs sind. Auch die Art der Vorbereitung ist sicherlich bei jedermann und jederfrau verschieden. Bei mir gibt es inzwischen eine gewisse Routine, was den Papierkram betrifft: Auslandsreise-Krankenversicherung abschließen, eine generelle Hand-lungsvollmacht für eine vertraute Person unterzeichnen und aktuelle Kopien meiner Papiere ins Gepäck sowie, jederzeit verfügbar, im Internet speichern. Außerdem wird traditionell bis zur letzten Minute an meinem Motorrad geschraubt: »Vielen Dank, lieber Christian!«

Zelt, Schlafsack und Isomatte liegen abreisebereit im Kel er. Ein Wörterbuch, zwei Reiseführer und drei Landkarten vervollständigen die Standardausrüstung. Für Russland benötige ich ein Visum, das ich mir im Voraus besorgen muss. Südkorea stempelt meinen Reisepass an der Grenze, erfahre ich von deren Botschaft. Die Zollformalitäten für das Motorrad kann ich an der russischen Grenze erledigen, dafür brauche man nicht einmal ein sogenanntes Carnet de Passages, erklärt mir eine Mitarbeiterin des ADAC. »Und in Bezug auf Südkorea steht bei mir auch nichts in der Liste«, fährt sie freundlich fort. Zur Sicherheit frage ich noch in der koreanischen Botschaft und beim Fremdenverkehrsbüro. Und die Industrie- und Handelskammer weiß auch nichts Gegenteiliges. Also mache ich mich frohgemut auf den Weg.

Heimat ade

Wo, bitte, geht es nach Wladiwostok?

Ein bisschen komisch ist das schon, mit großem Gepäck durch die Heimat zu fahren. Mein Ziel, Südkorea, scheint unvorstellbar weit entfernt. Augsburg und Nürnberg dagegen viel zu nah. Während ich das Fichtelgebirge überquere, frage ich mich: Ist das tatsächlich der Weg nach Wladiwostok? Erst hinter der polnischen Grenze stel t sich langsam das Gefühl ein, unterwegs zu sein, zu neuen Abenteuern. Träl ernd und jubilierend sitze ich auf meiner BMW.

Fünf Monate liegen wie ein riesiges Überraschungsei vor mir: Spannung, Spaß, Abenteuer – und irgendwo gibt es bestimmt etwas Süßes …

An der ersten Tankstel e dann die erste Ernüchterung. Ich habe mich so sehr auf Russland konzentriert, dass ich nicht einmal weiß, wie man auf Polnisch »Danke« sagt.

In den letzten Wochen habe ich ein paar russische Höflichkeits-formen und das kyril ische Alphabet gelernt, denn aus Erfahrung wird man klug. Auf meiner Fahrt durch Libyen konnte ich die Straßenschilder nicht lesen und musste mich anhand der unterschiedlichen Kilometer-Entfernungen für links, rechts oder geradeaus entscheiden. Das sollte in Russland anders sein. Aber die Polen haben ihre eigene Sprache, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Aus den Tiefen meines Gehirns krame ich ein »Gin Dobre«

hervor und wünsche damit wenigstens einen »Guten Tag«. Wie unhöflich. Ein freundliches Dankeschön wäre nach dem guten Service durchaus angebracht gewesen. Ich lächle dem Tankwart entschuldigend zu und klappe beschämt das Helmvisier vor mein Gesicht.

Auf den nächsten Kilometern kommen Zweifel auf: Mit wem sol ich in den kommenden Monaten sprechen? In Wirklichkeit ist mein Russisch nicht viel besser als mein Polnisch, und in jedem Fal zu schlecht für eine Unterhaltung. Ob das kleine Wörterbuch meine mangelnden Sprachkenntnisse ersetzen kann? Ist es möglich,

die Menschen eines Landes kennenzulernen, obwohl man keine gemeinsame Sprache hat? Werde ich mit der Einsamkeit zurecht-kommen? Und hält meine BMW es fünf Monate lang mit mir aus?

Eine Weile lang fahre ich in Gedanken versunken vor mich hin, dann aber schüttle ich den Kopf und lenke meinen Blick vom grauen Asphaltband zu den grünen Wiesen und den aufrecht stehenden Bäumen am Straßenrand. Die Sonne lacht über meine trüben Gedanken, und sie hat recht. Das Leben ist heute viel zu schön, um sich Sorgen über das Morgen zu machen. Lustig kurvt die Landstraße von einem Dorf zum nächsten. Die Häuser sind alt und sehen aus wie der heiß geliebte Teddy meiner Kindheit: stark strapaziert, aber geliebt und gepflegt. Aber bunte Blumen vor den Fenstern lenken den Blick ab, von den Rissen im Verputz.

Im Süden lockt das vierhundert Millionen Jahre alte Riesengebirge.

Aber ich vertröste Herrn Rübezahl auf ein andermal und fahre stattdessen nach Krakau. Dort darf ich Freunde von Freunden besuchen. Thomy und seine japanische Ehefrau Keiko begrüßen mich in fließendem Deutsch. Und im Rückblick erscheint es wie ein Omen für meine weitere Reise: Zum Abendessen gibt es Sushi.

Am nächsten Morgen besuche ich zuerst einen Motorradhändler.

Meine Absperrkette mit Vorhängeschloss liegt dummerweise immer noch zuhause. Als Ersatz möchte ich mir ein langes Spiral-schloss kaufen. Der Kawasaki-Händler Robert Matopolski hat ein dickes, relativ kurzes und vor allem schweres, knallrotes Schloss.

Und abgesehen von der Farbe bin ich nicht wirklich begeistert.

Vermutlich finde ich in einem Baumarkt eher etwas passendes.

Aber Robert besteht darauf, dass dieses Schloss genau das richtige für Russland sei. Meine »verrückte Idee«, allein mit dem Motorrad nach Wladiwostok zu fahren, gefällt ihm. Er schenkt mir das große rote Ding als Talisman. Und ich bin abergläubisch genug, um auf den Schutz des schwergewichtigen Geschenks zu hoffen.

Derart behütet besichtige die »heimliche Hauptstadt« Polens.

Zu Fuß spaziere ich an der Universität vorbei zur Marienkirche am Marktplatz und genieße in einem der vielen Straßencafés den Blick auf die Patrizierhäuser und den jahrhundertealten, aristokra-

tischen Charme der Krönungsstadt. Der Platz war im Mittelalter der größte in ganz Europa. Dennoch finde ich keine geeignete Stelle, um die imposanten Arkaden der hundert Meter langen Tuchhal-len zu fotografieren. Schließlich gebe ich mich mit dem Bild einer bunt gewandeten Musikantengruppe zufrieden und schlendere dann an den historischen Häusern der Altstadt entlang zur Burg Die Wawelburg am Ufer der Weichsel in Krakow auf dem Wawelberg, am Ufer der Weichsel. Von 1320 bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein residierten dort die polnischen Könige.

Ich fühle mich wohl in dieser Stadt und Mitte Mai sind nur wenige Touristen unterwegs. Allerdings nutzen viele Lehrer die ruhige Zeit, um ihren Schülern die Geschichte ihrer Heimat nahezubrin-gen – mindestens sechs Klassen zähle ich im Hof des ehemaligen Königssitzes. In der Wawel-Kathedrale verschwinden die Sarko-phage der Könige, der Kirchenfürsten und der polnischen Nationalhelden, hinter der Masse an lärmenden Schulkindern. Statt wertvoller Kunstgegenstände sehe ich aufgeregte, neugierige und gelangweilte Kinder. Ich bin froh, dass ich diesen Sack voller Flöhe nicht hüten muss, setze mich auf eine Bank im Schlosspark und genieße die letzten Strahlen der untergehenden Sonne.

Auf der Reise nach Warschau mache ich einen kleinen Umweg und fahre nach Ostrowo. Auf der neuen, gebührenpflichtigen Autobahn von Krakau nach Kattowitz ist es ziemlich ruhig. Aber auf der sich daran anschließenden Allee holt mich der halsbrecherische Fahrstil vieler Polen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

In Ostrow Wielkopolski treffe ich die Gruppe der Motorradfahrer des Deutschen Bundestages. Sie besuchen gerade die Motorrad-manufaktur Münch 1 und ich nutze die Gelegenheit, mich zuerst auf eine Münch Mammut 2000 und dann mit dem späteren Verteidigungsminister Peter Struck an den Biertisch zu setzen. Vertreter von Regierungsparteien und Opposition geben mir ihre guten Wünsche mit auf den Weg nach Wladiwostok – was sol da noch schief gehen?

Die Straße nach Warschau ist eine langweilige, lange Gerade und je näher ich der polnischen Hauptstadt komme, desto dichter wird der Verkehr. Um die Mittagszeit erreiche ich den Campingplatz am Rand der polnischen Hauptstadt. Da meine gesamte Ausrüstung in den großen Alukoffern ziemlich diebstahlsicher verpackt und der Reservereifen mit einem Fahrradschloss am Gepäckträger festgemacht ist, fahre ich weiter und halte mir so die Möglichkeit offen, am Abend bereits in Richtung Norden weiterzufahren.

Ab 1569 tagte das Parlament der gemeinsamen Republik Litauens und Polens in der über 700 Jahre alten Stadt Warschau. Dreißig Jahre später zerstörte ein Feuer die königlichen Gemächer des Wawelschlosses in Krakau und der polnische König Sigismund III.

verlegte kurzerhand seinen Wohnsitz ebenfal s nach Warschau.

Der Umzug des gesamten Hofstaates dauerte al erdings fast 50

Jahre und die polnischen Könige wurden auch danach noch in Krakau gekrönt. Daher ist Warschau erst seit dem 18. November 1918 ganz offiziel die Hauptstadt Polens.

Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt vier Jahre lang von den Deutschen besetzt. Mit dem 63 Tage dauernden, sogenannten Warschauer Aufstand wollten die Polen im August und September 1944

1 Die legendäre Motorradmarke Münch wurde leider nur kurzfristig wieder zum Leben erweckt; die Produktion ist bereits wieder eingestel t worden.

ihre Hauptstadt ohne die Hilfe der Roten Armee von den Nazis befreien. Während der Kämpfe starben rund 15.000 polnische Soldaten und 150.000 bis 225.000 Zivilisten. Ein Drittel der städtischen Gebäude wurde zerstört, und nach der Niederschlagung des polnischen Aufstands kamen die sogenannten Vernichtungskom-mandos der Deutschen und demolierten ein weiteres Drittel.

Dennoch beschuldigten die Sowjets die polnischen Widerstands-kämpfer der Kol aboration mit Deutschland und bestraften sie.

Nach dem Krieg haben die Polen zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Häuser wieder aufgebaut, sowohl in der Altstadt als auch in der sogenannten Neustadt, die im 14. Jahrhundert außerhalb der damaligen Stadtmauern errichtet wurde. Und sie haben sich damit als Restauratoren weltweiten Ruhm erarbeitet. Ich kurve mit meinem Motorrad eher ziellos durch das Zentrum der polnischen Hauptstadt, halte am Chopin Denkmal im Rosengarten, weil es meine Neugierde weckt, fahre am 241 Meter hohen »Palast der Kultur und Wissenschaft« vorbei, einem Geschenk der Sowjet-staaten im typischen sozialistischen Stil der sechziger Jahre, und lande schließlich am Rande der Altstadt.

Großstädte sind nicht wirklich mein Ding. Sie sind meist überfül t und trotz der vielen Menschen ist es eher schwierig, jemanden kennenzulernen. Daher lautet mein Plan: Ein paar Schritte durch die Altstadt flanieren, einen Kaffee trinken und dann die Flucht ergreifen. Aber es kommt anders. Ich gehe keine drei Schritte, da sehe ich eine fesche Suzuki Intruder in der Fußgängerzone parken.

Wladek, der Besitzer des Choppers, winkt mir vom Café auf der anderen Straßenseite aus zu. Einen Espresso später fahren wir gemeinsam quer durch die Stadt, treffen seine Freunde vom Motorradclub Raptors und gehen al e zusammen zum Essen. »Deinen Helm kannst du am Motorrad lassen«, versichert mir Wladek, »hier beklaut uns niemand.«

Wladek heißt eigentlich Waldemar, kommt aus der Schweiz und ist Programmierer. Er spricht neben Polnisch und Englisch auch Italienisch. Ich überlege kurz: Kann ich meinem Gastgeber wirklich vertrauen? Der Gruppenzwang macht es möglich, dass ich meinen nagelneuen Uvex-Helm tatsächlich am Lenkerende baumeln

lasse. Immerhin steht meine BMW in Sichtweite, im Gegensatz zu manchen anderen Maschinen. Aber sämtliche Helme und Handschuhe liegen später tatsächlich noch auf den ausschließlich japanischen Motorrädern. Mit Harleys haben die Biker nicht viel am Hut, oder besser gesagt, am Helm. »Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht«, erklärt mir ein Goldwing-Fahrer.

Neugierig erkundige ich mich nach ihrem Verhältnis zu den großen amerikanischen Clubs. Diese überreden in Europa immer mehr eigenständige Clubs dazu, ihren Organisationen als sogenannte

»Chapter« beizutreten. Mit »Hel ’s Angels & Co« gebe es keine Probleme, wird mir selbstbewusst versichert. Die Raptors seien ein großer Club mit 48 Mitgliedern, darunter auch Beamte und Polizisten.

Nach dem Essen macht es mir viel Spaß, in einer Gruppe von acht Motorrädern durch die Stadt zu fahren. Das Tempo ist flott, aber nicht halsbrecherisch. Wir sind in Zweierreihen auf einer Fahrbahn unterwegs, werden von den anderen Verkehrsteilnehmern deutlich wahrgenommen und weder geschnitten noch ausgebremst.

An einer Tankstelle belegen wir dann allerdings sämtliche Säulen, und es herrscht ein ziemliches Durcheinander. Die meisten Motorräder sind mit zwei Personen besetzt und acht Maschinen und dreizehn Menschen brauchen viel Platz. Entsprechend lang ist die Schlange an der Kasse. Wer nicht getankt hat, kauft Chips oder Zigaretten. Als ich mich der Reihe der Wartenden anschließen wil , kommt Wladek und schickt mich weg. Es dauert eine ganze Weile, bis ich begreife, dass er für mich bezahlt hat. Eine ganze Tankfül ung. Knapp 40 Liter.

Die hereinbrechende Dämmerung zeigt, dass es bereits spät geworden ist. Am besten kehre ich zu dem Campingplatz im Westen Warschaus zurück, überlege ich. Aber Wladek wil davon nichts hören. Er hat einen sicheren Stel platz für mein Motorrad sowie ein Zimmer, Küche und Bad. Seine Couch fände ich vol kommen ausreichend, aber mein Gastgeber überlässt mir gleich seine komplette Wohnung und legt mir sogar noch ein frisches T-Shirt zum Schlafen hin, damit ich meine Wäsche nicht so oft waschen muss.

Er selbst übernachtet bei Freunden, kommt am nächsten Morgen

wieder und macht für uns beide Kaffee und Rührei mit Schinken zum Frühstück. Vol betankt, ausgeschlafen, frisch geduscht und wohl gesättigt mache ich mich vol er Dankbarkeit wieder auf den Weg, und überlege: Gibt es in Deutschland ebenso eine große Gastfreundschaft?

»Go East« heißt zwar das Motto meiner Reise, dennoch verlasse ich Warschau in Richtung Norden. Die Masurische Seenplatte liegt auf dieser Route und ist bestimmt sehenswert. Aber mir genügt der Anblick der vielen großen Pfützen auf den Straßen. Und der nicht enden wollende Regen deckt meinen Bedarf an kühlem Nass vollkommen. An einer Tankstelle entdecke ich dünne Einmal-Plastik-handschuhe, die unter meine Lederhandschuhe passen. Damit bleiben meine Finger trocken und sind besser vor dem Fahrtwind geschützt. Vorsichtshalber nehme ich noch zwei Paar als Reserve mit. In meinen altgedienten, nicht wasserdichten Motorradstiefeln trage ich bereits seit dem Morgen Plastiktüten, damit meine Füße trocken bleiben. Wladek, der den alten Trick kennt, hat mir zwei Kunststoffbeutel in der passenden Schuhgröße mitgegeben.

Dunkler Wald und grauer Himmel. Am Straßenrand stehen in regelmäßigen Abständen Prostituierte mit Regenschirmen, die mir auf-fordernd zuwinken. Vermutlich erkennen sie nicht, dass ich eine Frau bin, und erhoffen sich gute Geschäfte mit einem reichen Motorradfahrer. Was würde wohl passieren, wenn ich kurz anhielte und den Klapphelm öffnete? Das überraschte Gesicht der jungen Frau wäre vermutlich ein Foto wert. Ob ich allerdings an ihrer Stelle ebenfal s über die Situationskomik lachen könnte? Ich bin froh, dass ich nicht in Wind und Regen, leicht bekleidet am Straßenrand stehen und auf Freier warten muss. Wenn ich abbremse, erwecke ich vermutlich Hoffnungen, die ich nicht erfüllen möchte. Also fahre ich mit gleichem Tempo weiter und winke lediglich zurück. Mit dieser kleinen Geste hoffe ich, nicht nur mich, sondern auch die eine oder andere der Frauen am Straßenrand ein wenig zu erfreuen.

Mein heutiges Ziel heißt Litauen. Eine weise Entscheidung, so scheint es, denn kurz vor der Grenze hört der Regen auf. Es überrascht mich immer wieder, wie sehr eine willkürlich von Menschen-hand gezogene Grenze die Landschaft verändern kann: In Litau-

en sind die Felder größer und die Dörfer grauer. Obwohl das Land als erste baltische Sowjetrepublik bereits im März 1990 seine Unabhängigkeit erklärte und im September 1991 tatsächlich bekam, erscheinen mir die Spuren der sozialistischen Landwirtschaft viel offensichtlicher als in Polen. Ein Grund mag sein, dass vor der Sowjetherrschaft die Deutschbalten rund siebenhundert Jahre lang als Gutsherren großflächige Ländereien in Litauen bewirt-schafteten, auf denen die Einheimischen als Leibeigene arbeiten mussten. Das System hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit der stalinistischen Landwirtschaft. Auch dort mussten große Agrarflächen von landlosen Bauern bewirtschaftet werden. Allerdings lebten die Gutsherren mit ihren Familien damals in prächtigen Gutshäusern mit weitläufig angelegten Parkanlagen, die in der Sowjetzeit dem Verfal preisgegeben waren. Inzwischen hat man jedoch einige Höfe samt Mobiliar wieder liebevol hergerichtet.

Nach vierzig Kilometern erreiche ich die siebtgrößte Stadt Litauens.

Marijampolé liegt am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Fernstraßen: Die Via Baltika ist ein historischer Handelsweg zwischen dem Im Norden gelegenen Helsinki einerseits und Zentral- und Südeuropa andererseits. Und von Kaliningrad aus führt eine Straße über Vilnius und Minsk in das weiter östlich gelegene Moskau. Dennoch ist Marijampolé keine blühende Handelsmetropole. Die Straßen sind breit, aber leer, und die Touristeninformation hat am hel lichten Tag geschlossen. Ich wechsle Geld. Das Innere der Bank ist muffig und düster. Man spürt förmlich, dass die Arbeitslosenquote dieser Stadt höher ist als der litauische Landesdurchschnitt.

Bei der Weiterfahrt sehe ich einen Bauern, der mit Hilfe seines Pferdes mühsam einen Acker bestellt. Die scheinbare Idylle zeigt, wie groß die Armut auf dem Land ist. Anderenorts fahre ich durch dichte Wälder und an großen und kleinen Seen vorbei. Eher zufäl ig wird mir plötzlich bewusst, dass die Häuser am Wegesrand immer größer, neuer und schöner werden. Vilnius, die Hauptstadt Litauens, kündigt sich an. Kurz vor Trakai biege ich nach links von der Hauptstraße ab und folge den Hinweisschildern eines Campingplatzes. Das schmale Asphaltband windet sich am Ufer des Galva-Sees entlang. Auf einer Insel steht mitten im See die einzige Wasserburg Osteuropas. Im letzten Moment fange ich die BMW

ab, bevor ich sie geradewegs in den Schilfgürtel lenke. Atemlos bleibe ich stehen und genieße das harmonische Zusammenspiel von Menschenwerk und Natur. Im goldenen Licht der untergehenden Sonne glüht das Rot des gotischen Backsteinbaus, und im dunklen Wasser des Sees leuchtet das Spiegelbild der Burg.

Zwei Wohnwagen-Gespanne aus Hol and und zwei Wohnmobile aus Deutschland stehen auf einer sattgrünen Wiese, und ein gelbes Schild bestätigt meine Ahnung: »Vom ADAC empfohlen«. Auf dem Campingplatz fäl t mein kleines Zelt ebenso auf wie das große Motorrad. Damit ist schnell Kontakt zu meinen Nachbarn geknüpft.

»Es wird kalt heute Nacht«, warnt mich das junge Paar aus Wup-pertal. Das kann ich mir gut vorstel en. Meine Finger sind beim Aufbauen des Zeltes bereits klamm geworden. Und kaum bin ich fertig, beginnt es zu regnen. Ich krame meinen Schirm aus der Alubox, gehe in das Restaurant des Campingplatzes und gönne mir eine heiße Suppe. Dann verkrieche ich mich in den kusche-ligen Schlafsack, der sogar meine kalten Füße wieder aufwärmt.

»Abendrot - Gut-Wetter-Bot’«, orakelt eine bayerische Bauernregel.

Und sie gilt offenbar auch in Litauen. Strahlender Sonnenschein weckt mich am anderen Morgen und trocknet das Zelt. Bei der Holzbrücke, die zum Wasserschloss hinüber führt, bildet der blaue Himmel einen kontraststarken Hintergrund für meine Fotos vom ehemaligen Sitz der litauischen Großfürsten. Nach einer gemütlichen Runde durch die Altstadt von Trakai, die im Mittelalter sieben Jahre lang Hauptstadt des litauischen Großfürstentums war, folge ich auf einer gut ausgebauten Asphaltstraße dem Lauf der Geschichte nach Vilnius, dem heutigen Sitz der litauischen Regierung.

Mit dem Motorrad besuche ich einen Teil der über 30 Kirchen in der weitläufigen Stadt am Neris. Aber der Weg nach Wladiwostok ist weit, also verlasse ich Vilnius bald wieder. Vor der Grenze zu Lettland ergänze ich in einem erstaunlich gut sortierten Supermarkt meine Vorräte. Dann fül e ich den Rest meiner litauischen Litsas in Form von Benzin in den Tank und tausche an der Grenze letti-sche Lats.

Meine Routenplanung ist sicherlich nicht immer ökonomisch. Aber ich habe den Ehrgeiz, wenn möglich einen Blick in die jeweilige Hauptstadt meiner Reiseländer zu werfen. Und Riga belohnt meinen Abstecher mit seinem maritimen Flair. Nach einem kurzen Blick kann ich der Altstadt nicht widerstehen, stel e das Motorrad auf einem bewachten Parkplatz ab, überlasse meine schweren Stiefel dem Wächter und spaziere leichten Fußes durch schmale Gassen auf große Plätze, an prächtigen Jugendstilhäusern vorbei und in schön restaurierte Kirchen hinein. Ich sehe auch verfallene Häuser und begegne bettelnden Menschen. Aber gleichzeitig spüre ich eine Aufbruchstimmung, die fast greifbar ist.

Es dämmert bereits, als ich endlich zu meinem Motorrad zurückkehre. Zum Baden ist es inzwischen zu kalt, also beobachte ich auf der trockenen Strandpromenade in Jarmala den Sonnenuntergang. Anschließend genieße ich eine heiße Dusche und setze mich dann in den gemütlich-warmen Aufenthaltsraum des Campingplatzes, den mir die freundliche Mitarbeiterin der Touristeninformation empfohlen hatte. Am nächsten Morgen rol e ich auf trockenen Rädern aus der Stadt. Dann hat mich der Regen wieder, und begleitet mich über 200 Kilometer quer durch Lettland und weitere zwölf Kilometer auf estnischem Festland bis zur russischen Grenze.

»Born to be wild« auf Russisch

Diebstahl und Vergewaltigung sowie Mord und Totschlag prophe-zeiten mir jene, die nie in Russland waren. Reisende erzählten von liebenswürdigen Menschen und herzlicher Gastfreundschaft.

Was erwartet mich tatsächlich auf der anderen Seite des Schlagbaums?

Vor der russischen Grenze halte ich an den Zol - und Ausreise-gebäuden der Esten, tausche meine übrigen Lats in Rubel und ernte erstaunte Blicke von der Dame in der kleinen Wechselstube, die durch ein winziges Fenster mit der Außenwelt kommuniziert.

Nach der langen, nass-kalten Fahrt ist die beheizte Toilette ein wahrer Genuss. Dort erwärmen sich meine Gehirnwindungen so weit, dass mir bewusst wird: Ich darf keine Rubel nach Russland

einführen. Das erklärt den erstaunten Blick der Geldwechslerin.

Schulterzuckend schiebe ich die paar Geldscheine unter den Knie-protektor meiner Motorradhose; wie praktisch, dass ich diese »Ge-heimtaschen« von außen erreiche.

Im sogenannten Niemandsland kommen mir zwei hol ändische Motorradfahrer entgegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dort anhalten dürfen. Aber wir tun es. Die beiden haben in den letzten anderthalb Wochen die Ostsee umrundet. Dabei müssen mindestens so schnell unterwegs gewesen sein wie ich selbst in den letzten Tagen. Nun sind sie jedoch bereits auf dem Heimweg, während meine eigentliche Reise noch vor mir liegt.

Strahlend weiße Gebäude und ein großes Dach empfangen mich auf der russischen Seite. Erfreut stel e ich mich unter, es regnet immer noch. Die Dame in der kleinen Kabine der Grenzkontrol e winkt mir mit einer auf mich eher unfreundlich wirkenden Geste zu. Ob sie Sorge hat, dass ich ihr zu nahe trete? Nein, sie meint es gut mit mir, lässt mich vor und bearbeitet meine Papiere schnell und reibungslos. Allerdings haben wir große Verständigungsschwie-rigkeiten. Die Beamtin spricht laut und eindringlich, aber russisch.

Und ich versuche, mit Händen und Füßen auf Fragen zu antworten, die ich nicht verstehe. Irgendwann kapiere ich endlich, der grüne Zettel ist die Genehmigung für mein Motorrad, sich zwei Monate lang in Russland aufzuhalten. Da mein Visum drei Monate gültig ist, versuche ich die Aufenthaltsgenehmigung für mein Fahrzeug ebenfal s nach oben zu handeln. Ohne Erfolg. Das könne ich nur in Moskau erledigen, kombiniere ich aus dem russischen Wortschwal . Nun denn, nach Moskau wol te ich sowieso.

Ein ganzer Schwarm Schmetterlinge tummelt sich in meinem Bauch, als sich die letzte Schranke vor mir öffnet: Ich bin in Russland!

Überrascht stelle ich fest, dass der Regen aufgehört hat. Ein erstes Zeichen russischer Gastfreundschaft? Das vor mir liegende Asphaltband teilt die Landschaft in zwei Hälften. Rechts und links erstrecken sich große Felder, die vermutlich von Kolchosen in Monokultur bewirtschaftet werden. Für mein ungeübtes Auge sieht der Boden al erdings eher wie Brachland aus. Am Wegesrand schnäbeln zwei Störche liebevoll miteinander. Das ist auf jeden Fall

ein gutes Omen, denn die Litauer sagen: Meister Adebar schläft nie auf dem Haus böser Menschen.

Zwei Klöster, Izborsk und Pechory, liegen am Rand des Weges, und ich fahre daran vorbei. Nicht aus Ignoranz, sondern weil ich an der Straße keine Hinweisschilder finde, erreiche ich ohne Vor-warnung die erste russische Stadt, Pskov. An der ersten Tankstelle erkenne ich überrascht die bunten Logos diverser Kreditkarten.

Sehr gut, das erspart mir vorerst die Suche nach einer Bank.

An der Zapfsäule steht ein Tankwart. Der Mann ist um die fünfzig und macht ziemlich viel Hektik. Wie so oft habe ich keine Möglichkeit, den Tank vor seiner etwas ruppigen Arbeitsweise zu schützen ohne unhöflich zu werden. Aber ich muss mir keine Sorgen machen, der unlackierte Acerbis-Tank hält einiges aus.

An der Kasse schüttelt die Dame den Kopf, nachdem sie meine Kreditkarte erfolglos in das Lesegerät eingeführt hat. Sie kassiert den nächsten Kunden ab, probiert es ein zweites Mal, spricht mit ihrem Kol egen, kassiert den nächsten Kunden ab und versucht es noch einmal. Ich stehe hilflos daneben, verstehe nicht, was die Leute um mich herum sagen und fühle mich wie unter einer Käse-glocke, abgeschottet vom Rest der Welt. Mein Versuch einer Kon-taktaufnahme wird mit einer abwehrenden Handbewegung abge-wiesen. Aber ich kann doch nicht ewig hier herumstehen. Letztlich biete ich der Kassiererin wortlos meine zweite Kreditkarte an.

Diese wird glücklicherweise akzeptiert: von der Kassiererin, und vom Kartenlesegerät.

Derartige Situationen stellen meine Geduld immer wieder auf eine harte Probe. Wir al e hätten uns mindestens zehn Minuten Frust erspart, wenn wir uns sprachlich hätten verständigen können. Aber nicht die anderen, sondern ich selbst bin das »sprachlose« Problem.

Am Morgen hatte ich bereits den kleinen Stadtplan von Pskov aus dem Lonely-Planet-Reiseführer herausgerissen, mit dessen Hilfe ich nun eine Bank ansteure, weil die paar Rubel von der Grenze nicht sehr lange reichen werden. Schwer bewaffnetes Wachper-

sonal flankiert die Eingänge. Ob sie wohl nebenbei auch noch auf mein Motorrad aufpassen würden? Ich versuche Blickkontakt her-zustellen, scheitere aber kläglich an den abweisenden Mienen der Männer. Nun, dann muss eben das dicke rote Schloss aus Polen seinen Dienst antreten. Ich binde es demonstrativ und gut sichtbar um das Vorderrad. Wer das Motorrad unbedingt haben will, muss nur links und rechts die Gabel anheben und das Bike auf dem Hinterrad davon rollen. Wenn ich das Schloss um das Hinterrad schlinge, wird es schwieriger. Man muss das Heck des Motorrades mitsamt den vollgepackten Alukisten hochheben. Für ein paar kräftige Banditen sollte dies jedoch ebenfalls kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Das Schloss hat also letztendlich nur eine symbolische Funktion: Ich zeige, dass ich das Motorrad gerne behalten möchte, mehr nicht.

Während der monumentale Bau der Bank im stalinistischen Stil mich von außen förmlich erschlägt, bedrückt mich innen die düstere, stickige Atmosphäre. Unwil kürlich verwandle ich mich in eine gebeugte Bittstellerin. Hallo, ich will Geld wechseln und bringe Devisen in das Land, rufe ich mich selbst zur Ordnung, straffe meine Schultern und lächle den Herrn am Schalter freundlich, aber selbstbewusst an. Der Umtausch klappt reibungslos, auch wenn die Prozedur eher kompliziert erscheint und ein Weilchen dauert.

Eine Gruppe Jugendlicher steht rund um mein Motorrad herum, als ich aus der dunklen Bank wieder in die Sonne hinaus trete.

Trotz Sprachbarriere glaube ich zu verstehen, was die Burschen diskutieren. Meine BMW steht nicht zum ersten Mal im Mittelpunkt des Interesses. Die Fragen nach der Größe des Tanks, der Kubik-zahl des Motors und der Höchstgeschwindigkeit sind überal auf der Welt interessante Themen. Ich lasse mir Zeit, denn in Deutschland passiert fast überall dasselbe, wenn ich auf der Bildfläche erscheine: die Menge löst sich auf und al e tun so, als würden sie sich rein gar nicht für das Motorrad dieser Frau interessieren.

Aber Kostja lässt sich nicht beirren. Er spricht mich an, indem er mit dem Finger erst auf das Motorrad und dann auf mich zeigt. Ja, nicke ich bestätigend. »BMW?« Er hat das kleine Firmenemblem am hinteren Kotflügel entdeckt. Wieder nicke ich bestätigend. Dar-

aufhin deutet er auf sich: »Motocyclist: Ural!« Mit Händen und Füßen, auf Englisch, Deutsch und Russisch, verständigen wir uns darauf, dass er noch eine Stunde arbeiten muss, und mich dann am Kreml treffen und zu einem Motorradclub bringen wird. Anschließend verschwindet Kostja in einer Seitenstraße. Auf was habe ich mich da wohl wieder einmal eingelassen?

Zunächst fahre ich jedoch erste einmal zum Mirozhsky-Kloster.

Eine kleine Sandstraße zweigt von der Hauptstraße ab und führt auf einen Parkplatz, wo zwei Polizisten in Uniform an ihrem weiß-blauen Auto lehnen. Ich blicke mich ein wenig unsicher um. Sol ich die BMW wirklich unbewacht stehen lassen? Die Herrn Beamten nicken freundlich lächelnd mit dem Kopf, bedeuten mir mit der flachen Hand nach unten, dass ich das Motorrad parken sol und zeigen mir dann die Eingangstüre in der beigen Mauer, die das Kloster umgibt.

Auf einem schmalen Trampelpfad wandere ich zwischen wild wu-cherndem Unkraut zu einem baufäl igen Häuschen. Dort wohnt scheinbar der Hausmeister. Er lacht mir schon von weitem entgegen. In der rechten Hand halte ich die Fototasche, und da ich gerne wenigstens eine Hand frei habe, trage ich den Helm auf dem Kopf – mit hochgeklapptem Visier samt Kinnteil. Das seltsame Bild, das ich damit abgebe, wird durch die klobigen Motocross-Stiefel verstärkt, mit denen ich schweren Schrittes einhergehe, als wäre die Anziehungskraft der Erde für mich ungewohnt stark.

Und der Hausmeister ist sichtbar begeistert über den Besuch aus dem Kosmos. Dass mein UFO eine BMW ist – also praktisch auch nichts anderes als die russischen Ural-Maschinen – enttäuscht ihn ein bisschen. Aber aus meinem Mund kommen Laute, die er nicht versteht. Und ich kann mit seinen Wörtern auch nichts anfangen. Damit ist er wieder versöhnt und hat so viel Freude an mir, dass er mich höchstpersönlich herumführt.

Die byzantinischen Freskenmalereien in der Kirche stammen aus dem 12. Jahrhundert und stehen unter dem Schutz der UNESCO.

Sie haben zwar die Mongoleninvasion überstanden, wurden aber durch Überschwemmungen, Übertünchen und Bearbeiten mit der Drahtbürste stark beschädigt und sind kaum noch zu erkennen.

Das komplette Gelände wirkt auf mich wie eine gut erhaltene Ruine. Die Kirche ist leergeräumt, abgesehen von einem Holzgerüst, auf dem zwei Restauratoren sitzen. Baustellen finde ich nicht wirklich spannend und für die Fresken fehlt mir das künstlerische Verständnis.

Aber die Begegnung mit dem Hausmeister hat mir nicht nur Spaß gemacht, sie gibt mir auch Mut. Denn wir haben uns sehr gut verstanden, auch ohne gemeinsame Sprache.

Als ich zu meinem Motorrad zurückkehre, sitzen die beiden Polizisten in ihrem Fahrzeug. Sobald sie mich sehen, starten sie den Motor und fahren winkend davon. Ich kann mich nicht einmal für die Bewachung meiner Maschine bedanken. Während ich die Kamera auf dem Gepäckträger des Motorrades festbinde, kommt ein Reisebus mit Touristen und ich mache mich schnel aus dem Staub, folge dem Ufer der Velikaya und wechsle über eine Brücke auf die andere Seite des Flusses. Schon von weitem sehe ich die Mauer des Kremls. Früher dachte ich, nur der russische Regierungssitz in Moskau heiße so. Inzwischen weiß ich, dass jede traditionel e russische Stadt einen Kreml hat, dessen Mauern der weltliche und geistliche Führung einer Stadt bei feindlichen Angriffen Schutz bietet.

Ich mache gerade ein paar Fotos, als Kostja mit seiner Ural neben mir anhält. Nach einer kurzen Begrüßung folge ich ihm aus der Stadt hinaus zu einem stil gelegten Sägewerk. Das Gelände ist ungepflegt und die Gebäude zum Teil verfal en. Vor einem lang gestreckten, einstöckigen Haus halten wir an. Die Türe ist offen.

Wir betreten einen kleinen Vorraum, in dem drei verdreckte Enduros an der Wand lehnen. Geradeaus sehe ich ein kleines, kahles Zimmer mit einem Tisch und einem Metallbett und rechts geht es in eine riesige Werkstatt. Motorräder und Ersatzteile stehen dort, garniert mit Werkzeug, in Reih und Glied. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehe ich auch den Mechaniker. Er sitzt hinter einer Ural und schraubt an deren Motor herum.

Kostja stellt mir Sascha vor, spricht kurz mit ihm und verabschiedet sich dann von mir. Glücklicherweise spricht Sascha Englisch. Er erzählt mir, dass Kostja vor zwei Jahren geheiratet hat und seitdem kein Clubmitglied mehr ist. Der Club heißt »Positiv Moto« und be-

steht in der Hauptsache aus zwei Personen, Sascha und Sergej.

Sie wohnen gemeinsam in diesem Haus. Es gibt noch ein weiteres Zimmer, das ähnlich spartanisch ausgestattet ist wie der Raum, den ich beim hereinkommen gesehen habe. Die beiden haben ihr Leben den Motorrädern gewidmet. In ihrem Zuhause gibt es kein fließendes Wasser. Aber anstatt am Morgen zu duschen, dreht Sascha zum Wachwerden sowieso lieber mit seiner Hus-quarna eine Runde durch den Wald. Während wir Tee trinken erzähle ich, dass ich bereits durch die USA, rund um Australien und quer durch Afrika gefahren bin, und dass ich dieses Mal nach Wladiwostok wil . Dann kommt Sergej und wir gehen zusammen in das Gebäude nebenan, wo sich die eigentliche Werkstatt befindet. Bisher saßen wir nämlich im Wohnzimmer.

In dem ehemaligen Lagerraum schrauben zwei Jugendliche an einem Motocross-Gespann. Als Basis dient der Rahmen einer Ural samt Motor. Das Seitenwagen-Gestel und sogar die Räder des Motorrades haben sie selbst zusammengeschweißt; die anderen Teile stammen aus diversen Ersatzteilkisten. Die Jungs möchten damit beim Ladoka-Rennen rund um den Ladozkoje-See teilnehmen. Auch Sergej will dort fahren und richtet seine KTM dafür her: sie bekommt einen Roadbook-Halter und alte Ölkanister als Zusatz-tanks. Und am Luftfilter montiert er einen Ansaugstutzen bis zum Lenker hinauf.

Bis tief in die Nacht hinein wird an den Motorrädern geschraubt.

Immer wieder kommen Freunde, reden, helfen und gehen wieder.

Dann ist es soweit. Das Cross-Gespann ist reif für die erste Probefahrt. Beim fünften Kick springt der Motor an. Ohne Auspuff ist der Lärm ohrenbetäubend. Aber die Kiste läuft wie ein Uhrwerk. Und den nahegelegenen Kieshaufen erklimmt sie problemlos. Sergej ist mit seiner KTM ebenfalls zufrieden. »Willst du auch mitfahren?«

fragt Sascha. Kein Zweifel: Die Jungs würden meine BMW im Hand-umdrehen ral yetauglich herrichten. Aber ich dusche morgens, anstatt durch den Wald zu crossen. Mir fehlt also das Training.

Daher verzichte ich lieber auf den Start bei dem Wettbewerb.

Inzwischen habe ich die Motorrad-Freaks ein wenig besser kennengelernt und denke, es geht in Ordnung, bei ihnen zu übernachten.

Also wird meine BMW zu den Ral ye-Maschinen in die Werkstatt geschoben und das große Tor sorgfältig verschlossen. Und Sergej räumt sein Zimmer samt Bett für mich – Widerspruch ist zwecklos.

Am nächsten Morgen machen wir noch ein paar Fotos, und allen fäl t der Abschied schwer. Ich habe mich bei den beiden Bikern von der ersten Minute an zuhause gefühlt und freue mich über ihre herzliche Gastfreundschaft. Sergej und Sascha fühlen sich ihrerseits von meiner Reise inspiriert und danken mir für meinen Besuch. Ist das Russland?

Ein Dichter, der wie kein anderer die russische Seele in seinen Werken beschrieben hat, ist Alexander Sergejewitsch Puschkin.

Er starb 1837 bei einem Duell und wurde im Kloster Svyatogorsk in Puschinskie Gory beerdigt, rund 130 Kilometer südlich von Pskov. In der Nähe befindet sich auch der Familiensitz Mikhailovs-koe, wo Puschkin zwei produktive Jahre unter Hausarrest ver-brachte. Leider ist der Parkplatz unbewacht, und ich möchte mein Motorrad dort nicht al eine stehen lassen. Aber das Grab besuche ich: Der Kassierer am Eingang zum Kloster bietet mir an, auf mein Motorrad achtzugeben.

Bald mache ich mich wieder auf den Weg. An einem Picknickplatz steht ein riesiges Monument. Neugierig halte ich an, kann aber die Aufschrift nicht entziffern. Also setze ich mich wieder auf meine BMW und starte sie. Der Motor springt sofort an, aber der Anlasser hört nicht auf zu kurbeln. Also schalte ich die Zündung aus und der Motor stirbt ab. Aber der Anlasser dreht weiter. Ich drücke den Notausschalter. Aber der Anlasser dreht weiter. Leicht panisch demontiere ich die Sitzbank, hebe den Werkzeugkasten von der Batterie und versuche den Minuspol abzuklemmen. Als die Verbindung locker wird, beginnt der Batteriepol zu schmelzen. Zunehmend hektisch drehe ich an Schraube und Mutter, um die Verkabelung zu lösen. Ich kann nicht sagen, was zuerst war: die Verschraubung geöffnet oder die Metal öse weggeschmolzen? Auf jeden Fal ist das Kabel lose und der Anlasser hört auf zu drehen. Aber der Minuspol ist nur noch ein kleiner, krummer Metal stumpen, der mehr Ähnlichkeit mit einem Produkt des silvesterlichen Bleigie-ßens hat als mit dem Masseanschluss einer Motorradbatterie.

Zuerst einmal atme ich tief durch. Dann demontiere ich den Tank und löse den oberen Motordeckel der BMW. Darunter liegt der Anlasser, wie immer. Nur die Plastikummantelung des Pluskabels ist leicht verschmort. Also umwickle ich die Stel e mit Isolierband und montiere Motordeckel und Tank wieder. In dem Moment hält ein Autofahrer neben mir: »Wil st du nach Wladiwostok?« Ich bin viel zu verblüfft, um zu antworten. »Du bist Deutsche, nicht wahr?«

Wieso wissen diese Leute, woher ich komme und wohin ich fahre?

Nikolai stel t mir sich und seine Frau Ludmil a vor. Sie kommen aus Pskov, sind die Eltern von Sascha und wollen Ludmillas Mutter in Beschanizy besuchen, erklären sie mir. Nach einem Blick auf meine Batterie holt Nikolai jedoch erst einmal ein dickes Kabel aus dem Kofferraum seines Wolgas und klemmt den Minuspol wieder an. Er rät mir noch, einen neuen Akku zu kaufen, wartet, bis mein Motorrad läuft, und fährt dann mit seiner Frau weiter. Was für ein guter, und vor al en Dingen praktischer, Zufal !

Ich halte in Beschanizy ebenfalls an und kaufe Kekse und Wurst.

Käse gibt es nicht, Brot habe ich noch und eine Batterie für meine BMW werde ich in diesem kleinen Ort wohl nicht bekommen. Optisch sieht der Ural-Akku zwar sehr ähnlich aus, aber der Valeo-Anlasser für den bayerischen Boxermotor braucht doch etwas mehr Strom als der Kickstarter der Russen-Bikes.

Der Weg nach Velikije Luki zieht sich gewaltig in die Länge und mir ist schon wieder ziemlich kalt. Vielleicht sollte ich meine Ther-mounterwäsche anziehen? Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich sie im europäischen Teil Russlands nicht brauchen werde. Was sol in Sibirien aus mir werden, wenn ich hier bereits friere?

In Velikije Luki biege ich auf die Schnellstraße M9 in Richtung Moskau ab, um schneller voranzukommen. Die Straße ist stark befahren und je näher ich der Metropole komme, desto sicherer bin ich, dass wildes Zelten in dieser Gegend keine gute Idee ist – es ist zu laut und zu vol und es gibt zu viele zwielichtige Gestalten. Also suche ich mir ein Gasthaus. In Zubcov empfiehlt mir ein Beamter am Straßenmiliz-Posten das Hotel Submarina. Für 100 Rubel kann ich dort in einem Mehrbettzimmer schlafen, das ich für mich alleine

habe. Bis elf Uhr nachts gibt es heißes Wasser in der Dusche auf dem Gang und der Parkplatz für das Motorrad kostet zehn Rubel.

Die BMW darf die Nacht sogar in einer großen Werkstatt verbringen.

Ich dusche und wasche gleichzeitig mein T-Shirt, die Unterwäsche und die Socken. Dann gehe ich zu Bett und lese noch ein bisschen.

Unten im Lokal wird laute Musik gespielt, aber das ist mir egal. Trotz des Lärms schlafe ich bald ein.

Am nächsten Morgen verlasse ich die M9 mit dem unangeneh-men Schwerlastverkehr in Richtung Moskau wieder und fahre auf kleineren Nebenstraßen in einem großen Bogen um die russische Hauptstadt herum. Mein Ziel heißt Malojaroslawiz. Dort findet jedes Jahr im Juni das größte Motorradtreffen Russlands statt. Aus diesem Grund habe ich die Zarenstadt St. Petersburg mit ihren prächtigen Kirchen und Palästen links liegen gelassen.

Ich wil wissen, was »Born to be Wild« auf Russisch heißt …

Auf meiner Landkarte finde ich kein Malojaroslawiz und im Orts-register steht der Name ebenfal s nicht. In der Nähe von Kaluga sol es sein. Also halte ich in der Stadt und frage einen Passanten.

Der ältere Herr sieht mich nur verständnislos an und geht kopf-schüttelnd weiter. Hinter ihm spaziert ein Ehepaar die Straße entlang. Sie kommen freundlich lächelnd auf mich zu und bemühen sich redlich, mich zu verstehen. Leider spreche ich den Namen des Ortes vol kommen falsch aus und gebe den netten Leuten damit gar keine Chance, mir zu helfen. Aber manches im Leben scheint doch Fügung zu sein: Irgendwann drehen die beiden den Spieß um. Egal, wo ich eigentlich hinwol e, dieses Wochenende fände ganz in der Nähe ein großes Motorradtreffen statt, erklären sie mir. Sohn und Tochter seien am Morgen nach Malojaroslawiz gefahren. Ob ich nicht auch zu der Party fahren möchte?

»Das ist es!« jubiliere ich. Warum habe ich nicht gleich nach dem Biker-Festival gefragt? Aber woher sollte ich ahnen, dass die netten Leute motorradbegeisterten Nachwuchs haben? Nun ist der Gordische Knoten gelöst und ich bekomme eine detaillierte Stre-ckenbeschreibung und gute Wünsche mit auf den Weg.

Bald wird klar: Der Kurs stimmt. Aus al en Himmelsrichtungen kommen Kräder herangebraust und ich folge einfach einer Gruppe bepackter Uralfahrer. Am Eingang zum Festivalgelände herrscht großer Tumult. Die Fahrer unzähliger Fahrzeuge mit zwei, drei und sogar vier Rädern wollen auf den Platz und es werden regel-rechte Wettrennen veranstaltet, um die beste Spurrille im aufgeweichten Boden zu erwischen. Tagelang hat es geregnet, aber nun lacht die Sonne und die Biker freuen sich über warmes Wetter und kaltes Bier.

Ich halte mich auf dem Partygelände ziemlich weit links und komme zu einer Absperrung hinter einer großen Bühne. Eigentlich würde ich mich gerne erst einmal zu Fuß orientieren, bevor ich in dem Fahrzeuggewimmel verloren gehe. Aber kaum bin ich von meiner BMW abgestiegen, da umringt mich bereits eine Gruppe Biker.

Von al en Seiten prasseln Fragen auf mich herein. Ich schüttle lachend den Kopf und setze den Helm ab. Mir ist heiß und ich verstehe kein Wort.

Ein heller Kopf studiert mein Nummernschild und fragt: »Ti Njemka?« fragt er. »Ja, ich komme aus Deutschland«, antworte ich.

Ah! Ein Raunen geht durch die Menge. »Dann ist das tatsächlich eine BMW?« »Dort hinten zelten Moto Guzzi-Fahrer. Sie kommen auch aus Deutschland, ich hole sie!« »Wie groß ist der Tank?«

»Wohin fährst du?« »Wieviel Kubik hat der Motor?« »Woher aus Deutschland kommst du?« »Wie schnel fährt das Motorrad?«

Ich versuche so viele Fragen wie möglich zu beantworten und kann den jungen Mann nicht mehr stoppen, der losläuft, um meine Landsleute zu holen. Dabei will ich das gar nicht. Schließlich bin ich nach Russland gekommen, um Russen kennenzulernen.

Bis ich alle Fragen beantwortet und sämtliche Fotowünsche erfüllt habe, ist Thomas schon da. Gleichzeitig kommt von der anderen Seite Sergej aus St. Petersburg auf mich zu. Er spricht Englisch und wil mich ebenfal s zu den Deutschen bringen.

Ich fahre wohl besser los, sonst komme ich nirgend-wo hin. Inzwischen erklären mir vier Leute mit Händen und Füßen in drei

verschiedenen Sprachen den Weg. Dabei ist es ganz einfach, den Zeltplatz der Petersburger und ihrer zwei deutschen Gäste zu finden. Rechts um die Bühne herumfahren und dann links halten.

Dort ist zwar kein Platz mehr für mein Zelt, aber das macht nichts.

Man weist mir ein bereits aufgestel tes Stoffhäuschen zu und die BMW darf inmitten der anderen Motorräder parken.

Sergej begleitet mich auf meinem ersten Rundgang durch das Zeltlager. Er ist Computerfachmann und sein Spitzname lautet

»Harleychen«. Aber die Realität sieht anders aus: Er fährt ein altes Ural-Gespann und finanziert seinen Lebensunterhalt mit dem Export gebrauchter Beiwagenmaschinen, die er meist dem russischen Militär abkauft. »Damit verdiene ich mehr Geld als in meinem eigentlichen Beruf, in dem ich sowieso keine Stel e finde«, erklärt er mir.

Eine Gruppe Biker aus Tula lädt uns zum Essen ein. In vier Stunden sei der Hammel über dem rauchenden Lagerfeuer fertig gegrillt, versprechen sie uns. An vielen Motorrädern wird geschraubt und auf dem hinteren Teil des Geländes finden sowohl ernsthafte Motocross-Wettbewerbe als auch lustige Biker-Spiele statt. In einer Schlammgrube versuchen mutige Matadore mit ihren Stahlrössern den Herausforderungen der Natur zu trotzen. Die Zuschauer klat-schen begeistert, und leisten bei Bedarf tatkräftige Anschubhilfe.

Ein paar Schritte weiter stehen Holzbänke in der Sonne. In gemütlichen Runden wird so manches Bierchen gekippt und über Bikes, die Party und das Leben an sich philosophiert.

MOTO, die größte russische Motorradzeitschrift, veranstaltet dieses Treffen bereits zum neunten Mal. Das Magazin selbst feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag und ich treffe Maxim Iwanowitsch, den Chefredakteur. Seine Assistentin Natascha spricht Englisch und dolmetscht für uns. Rund 15.000 Motorradfahrer sind an diesem Wochenende zusammengekommen, schätzen die beiden.

Der Eintritt für ein Motorrad kostet 100 Rubel, pro Auto sind 500

Rubel fäl ig und jede Person bezahlt noch einmal 50 Rubel. »Wo wird denn das Geld kassiert?« wil ich wissen und erkläre, dass keine Kasse gesehen und nichts bezahlt habe. Eigentlich sol te am Eingang kassiert werden, erklärt Natascha und schmunzelt

freundlich, während Maxim mir lachend zu meinem Talent gratu-liert, mich kostenlos einzuschmuggeln. In Russland haben Über-lebensstrategien am Rande der Legalität eine lange Tradition. Wer das System geschickt umgeht, wird nicht selten mit einem respekt-vollen Augenzwinkern belohnt. Das erinnert mich an die oft neid-voll anerkannte Bauernschläue mancher »gewiefter Bazis« in meiner bayerischen Heimat.

Der Chefredakteur von MOTO ist seit einigen Jahren stolzer Besitzer der ersten Honda Goldwing in Russland. Inzwischen muss er sich mit dem veralteten Model al erdings hinten anstel en. Zu meinem großen Erstaunen beobachten wir einen Mann, der sich mit seiner nagelneuen, sündhaft teuren BMW K 1200 LT einen Weg durch die Zeltreihen sucht. Solch ein Motorrad könnten sich nur Banditen leisten, wird mir von Umstehenden erklärt. Neid? Missgunst? Oder profunde Kenntnis über die Funktionsweise der russischen Privatwirtschaft? Kann man mit ehrlicher Arbeit in Russland so viel Geld verdienen?

Das polierte Bike strahlt mit seinem Besitzer um die Wette Ich vermag das im Detail nicht zu klären. Und mein Herz schlägt ohnehin viel mehr für die individuel en Eigenbauten: Viele Ural-Motorräder wurden mit tol en Ideen und viel Liebe zum Detail in chromblitzende Chopper, geländegängige Cross-Maschinen und windschnittige Race-Bikes verwandelt. Meist haben die Besitzer zur

Erfüllung ihrer Träume nicht einfach ein paar große Scheine locker gemacht, sondern viel Arbeit und Zeit investiert, um wahre Kunstwerke zu erschaffen. Aber die Freude an den optisch edlen Bikes wird durch die schlechte Qualität der Motoren oft »verölt«. Auch nach Perestroika bringt »Lenin« noch so manches Getriebe durcheinander und zwickt den einen oder anderen Kolben. Öl wird nicht nachgesehen, sondern nachgeschüttet, und der Verbrauch von einem Liter auf 500 Kilometer liegt durchaus im Normbereich. Uralfahrer wechseln bei Bedarf ihre Kolben am Straßenrand, und die Kollegen halten wegen einer solchen »Lappalie« noch längst nicht an.

Aber wer keine Ersatzteile mehr hat, dem ist Hilfe sicher. In der Not gibt ein jeder seinen letzten Kolben – und die Ringe noch dazu.

Wir erreichen die große Bühne, die ich bei meiner Ankunft nur von hinten sah. Dort gibt es das ganze Wochenende lNG Live-Musik.

Tagsüber haben Nachwuchskünstler die Gelegenheit, vor großem Publikum zu spielen, und am Abend heizen Top-Bands wie »Time-Out« oder »Mister-Twister« der singenden und tanzenden Menge ein. Natürlich fließt viel Alkohol, und einzelne Spinner lassen auch ihre Maschinen aufheulen. Die russischen Motorradfahrer beeindrucken mich jedoch vor allem mit ihrer Toleranz, ihrer erfrischenden Lebensfreude und offenen Freundlichkeit. Es ist so gut wie unmöglich, über den Platz zu gehen und nicht von irgendwelchen Leuten eingeladen zu werden. Nirgendwo begegne ich dem oft etwas rauen Umgangston der amerikanischen Biker-Brothers.

Die russische Brüderlichkeit ist herzlich, entspannt und fröhlich.

Und wenn ich von meinem Reiseziel Wladiwostok erzähle, lerne ich eines meiner ersten russischen Wörter: »Adna? – Alleine?«

fragen die meisten erstaunt.

Moskau — Sieben Schwestern

und der Heilige Basilius

Auf dem Motorrad-Festival feierten wir in fröhlicher Runde bis spät in die Nacht. Am »Morgen danach« mache ich mich gemeinsam mit Sergej auf den Weg nach Moskau. Der Mann aus St. Petersburg hatte mich gleich nach meiner Ankunft in Malojaroslawiz unter seine »Fittiche« genommen und unterstützt mich seitdem in seiner

unaufdringlichen Art immer wieder mit Rat und Tat und Dolmet-scherdiensten.

Wir schlittern hintereinander durch die Schlammgrube am Ausgang des Partygeländes und reihen uns in die Schlange derer ein, die Malojaroslawiz in Richtung Norden verlassen. Ich freue mich, einen

»Leitwolf« zu haben, der mir mit seinem Ural-Gespann in gemäch-lichem Tempo den Weg weist. Auf diese Weise bleibt mir genug Zeit, die eintönig graue Landschaft mit den eintönig grauen Häusern zu betrachten, die durch ihre Fremdheit einen eigenen Reiz für mich hat. Auch die Straße und die meisten Motorräder und ihre Fahrer, sowie Autos und Lastwagen passen farblich ins Bild. Und sogar der Himmel macht mit. Er hat sich mit grauen Wolken vermummt.

Als wir die russische Hauptstadt auf dem stark befahrenen Autobahnring umrunden, macht mir die Fahrt stark zu schaffen. Die halb durchfeierte Nacht fordert ihren Tribut. Um wach zu bleiben, studiere ich die Plakatwände am Straßenrand. Trotz mangelhafter Russischkenntnisse fäl t mir auf, dass die Werbung für Kommunismus und Vaterland in den Hintergrund gerückt ist und westlichen Firmen wie Levis, BMW und Sony Platz gemacht hat. Die meisten Logos prangen in ihrer Originalschrift auf den Plakaten. Eine Ausnahme macht das schwedische Möbelhaus Ikea. Das Firmenlogo sol vermutlich als Synonym für günstige Preise in al er Munde sein. Also schreiben die Marketingstrategen den Firmennamen kyril isch, damit jedes Kind ihn lesen und aussprechen kann. Ein cleveres Konzept – auch ich kann mir die vier kyril ischen Buchstaben damit viel besser merken.

700 Kilometer geradeaus sind es noch bis nach St. Petersburg, dem Zuhause von Sergej. Wir aber biegen rechts ab, in Richtung Moskauer Innenstadt, halten uns nach ein paar Blocks wiederum rechts und bleiben dann vor einer Schranke stehen. Sergej wechselt ein paar Worte mit dem Wächter und während der Mann den Schlagbaum für uns anhebt, erfahre ich, dass »Laguna« das Sesam-öffne-dich-Wort ist. Mir bleibt jedoch keine Zeit zu fragen, wer oder was Laguna ist.

Wohin fahren wir also? Unter grünen Bäumen führt uns ein asphaltierter Weg durch ein parkähnliches Gelände zu einem lang gestreckten, zweistöckigen Gebäude. Die Bausubstanz scheint gut zu sein, aber das Haus wirkt renovierungsbedürftig und verlassen.

Etwas unentschlossen bleibe ich auf meinem Motorrad sitzen. »Das ist ein Industriegebiet«, erklärt mein Begleiter und bittet mich, mein Bike abzusperren. Das große, rote Schloss tritt also wieder einmal in Aktion. Es bereitet mir große Freude, weil ich viele Menschen damit beeindrucke. Allerdings zweifle ich weiterhin an seiner Wirk-samkeit.

Inzwischen hat sich die Sonne durch die Wolkendecke gekämpft und mir ist ziemlich warm. Erleichtert flüchte ich durch eine große Holztüre in das kühle Innere des Gebäudes. Das Treppenhaus gleicht einer Baustelle. Rechts höre ich hinter einer Tür eine Bohr-maschine und eine Kreissäge arbeiten. Links sehe ich durch eine Wandöffnung einen länglichen Raum, an dessen Ende eine dreckige, nackte Kloschüssel steht. An der Wand hängt ein ziemlich unhygienisch wirkendes Waschbecken. Die einzige funktionierende Wasserstel e des Hauses, erfahre ich später. Wir erklimmen die Stiege in den ersten Stock. Sergej klopft an eine Tür, die nur ange-lehnt ist. Dahinter versinkt die Welt in heillosem Chaos. Das kleine Büro auf der linken Seite des langen Ganges ist randvoll mit Kartons, einem Schreibtisch, einer Schreibmaschine und mehreren Schränken. Daneben befindet sich ein Zimmer im Rohbau, das irgendwann einmal zu einem Appartement ausgebaut werden sol . Der Raum gegenüber wird von drei Angestellten als Büro und vom Chef als Heim- und Arbeitsstel e genutzt. Aber heute ist Sonntag und die Schreibtische sind verwaist. Auch der Chef ist nicht da. Ein junger Mann bastelt an den vier Computern herum. Der Netzwerk-Administrator nutzt die Ruhe des Feiertages zum Arbeiten und lässt sich auch durch uns nicht stören.

Sergej und ich plumpsen müde in zwei abgewetzte Sessel. In der letzten Nacht haben wir beide nicht viel geschlafen. Trotzdem bin ich neugierig, wo ich gelandet bin. Sergej bietet mir erst einmal Saft und Joghurt an. Dann erklärt er mir, dies sei der Firmensitz von Laguna. Der Großhändler beliefere kleine Kioske mit Geträn-ken und Milchprodukten, und Sascha, der Chef, komme bald.

Dabei, so viel habe ich von Sergejs Unterhaltung mit dem Netz-werkadministrator verstanden, weiß niemand, wo er ist.

Aber Sascha taucht tatsächlich innerhalb von einer Stunde auf. Der Umfang seiner Geschäftstätigkeit wird mir erst bewusst, als wir meine BMW in einer riesigen Lagerhalle zwischen Joghurt-Paletten und Getränke-Kartons parken. Woher Sergej und Sascha sich kennen, ist damit auch geklärt: im Warenlager stehen eine arg verstaubte und durch einen Unfall stark mitgenommene Suzuki GSX

600 sowie eine leicht verstaubte, bordeauxrote Kawasaki ZXR 750.

Sascha fährt also ebenfalls Motorrad, und die russische Biker-Szene ist trotz der großen Distanzen gut vernetzt.

Nachdem ich meinen Schlafsack, Waschzeug und frische Wäsche aus den Aluboxen genommen habe, wird mein Motorrad gewis-senhaft abgedeckt, damit es nicht dreckig wird – so viel Fürsorge ist die Kleine von mir nicht gewohnt. Hoffentlich gewöhnt sie sich nicht daran. Ich verstaue meine Habseligkeiten in Sergejs Seitenwagen und schwinge mich als Beifahrerin auf den hinteren Sattel der Ural. Dann bul ern wir in das Zentrum Moskaus. Maxim und seine Freundin eskortieren uns auf einer Yamaha Vmax und Dimitrij schließt den Konvoi mit seinem VW-Käfer ab. Die drei kamen kurz vor unserer Abfahrt in die Firmenzentrale von Laguna und begleiten uns nun in die Stadt, während Sascha zu Hause bleibt.

Auf den Straßen stauen sich die Autos und zahlreiche Fußgänger nutzen den lauen Abend für einen Stadtbummel. Glücklicherweise brauche ich als Sozia nicht auf den Verkehr zu achten und habe von meinem gefederten Sitz aus sogar eine besonders gute Sicht auf die Skyline der russischen Metropole. Also drehe ich den Kopf nach bunten Leuchtreklamen und bewundere fesch gestylte Russinnen. Sergej ruft mir etwas zu und deutet nach rechts. Im selben Moment höre ich einen lauten Knal : Der Hinterreifen der Ural ist geplatzt. Mein Chauffeur fährt an den Straßenrand, besieht sich das Malheur, schüttelt den Kopf und erklärt mir zuerst einmal, dass dort hinten der berühmte Rote Platz ist. Dann beratschlagt er mit Dimitrij, was zu tun ist. Der zückt sein Handy und verkündet kurz darauf, Vera habe einen Reifen. So ein Zufall! In einem deutschen Motorradmagazin hatte ich einen Bericht über die russische Bikerin

gelesen, die kurz nach der Grenzöffnung alleine mit ihrer Ural nach Berlin gefahren war und wol te sie unbedingt kennenlernen. Und Sergej hatte mir versprochen, ein Treffen zu arrangieren. So bald hatten wir die Zusammenkunft al erdings wohl beide nicht erwartet. Aber ich ergreife die Gelegenheit beim Schopf und begleite Dimitrij, der den Reifen abholt.

In dem kleinen VW-Käfer fehlt mir die Rundumsicht und unterhalten können wir uns leider auch nicht. Ich spreche kein Russisch und Dimitrij spricht kein Englisch,. Aber er deutet mehrmals nach rechts und links, wo dann jeweils ein kunstvoll beleuchteter Monumental-bau oder eine fröhlich bunte Kirche in dem kleinen Fensteraus-schnitt des Käfers auftauchen. Zuletzt fahren wir durch ein paar verwinkelte Gassen und bleiben dann vor einem großen, alten Mietshaus stehen. Ich stolpere mit meinen Motocross-Stiefeln im Halbdunkel drei Stockwerke nach oben. Dabei atme ich konsequent durch den Mund, damit mir der unangenehme Geruch der unver-kennbar überlasteten Kanalisation nicht den Atem raubt. Vor einer zusammengeflickten Haustüre bleiben wir stehen. Dort überdeckt der Geruch von Kohl den der Fäkalien.

Die Zeitschrift »Gespanne« hatte den ersten Bericht über Vera veröf-fentlicht, nachdem diese 1989 mit ihrer Ural al eine von Moskau bis nach Berlin gefahren war. Zwei Jahre später beschrieb ein weiterer Artikel ihre Reise nach Paris, dieses Mal gemeinsam mit ihrem Ehemann Valeri. Die Geschichte hatte mich beeindruckt und ich wol te die fröhlich lachende Frau auf dem Titelfoto gerne kennenlernen. Außerdem stand in dem Artikel:

»Da sie sich auf dem Weg zur Harley-Jamboree nach Biesenthal ständig verfährt, versucht sie vorbeifahrende Biker anzuhalten.

Vergebens. Die glotzen nur blöd und fahren weiter«. Dafür möchte ich mich gerne entschuldigen. Obwohl ich bestimmt nicht an ihr vorbei gefahren bin, schäme ich mich ein wenig für meine Landsleute. Mein Erleben in ihrer Heimat unterscheidet sich doch sehr von Veras Erfahrungen in Deutschland.

Als die Tür aufgeht, steht eine kleine, langhaarige Frau vor mir, die den Finger auf den Mund legt und uns damit bittet, leise zu sein. Ihr Kind schläft, vermute ich, denn Sergej hatte mir erzählt,

dass Vera und Valeri inzwischen Nachwuchs haben. Aber nicht das im Hintergrund brabbelnde Baby bedarf unserer Rücksicht, sondern der Vater. Er ist betrunken am Küchentisch eingeschla-fen. Valeri ist Frontmann der Rockabil y-Band »Mister-Twister«.

Sie waren eine der Hauptbands auf dem Motorradtreffen in Malojaroslawiz. Dort war mir aufgefallen, dass der Sänger als einziger nur Wasser trank. Nun erfahre ich, dass Valeri zwar während seiner Auftritte nüchtern ist, im Alltag jedoch des Öfteren zu tief ins Glas schaut. In besserer Verfassung könnte er für Vera und mich dolmetschen. So aber kann Dimitrij nur erklären wer ich bin, Vera mich freundlich anlächeln, den Reifen holen und dann die Türe wieder leise hinter uns verschließen. Schade! Ich hatte mich so auf die Begegnung gefreut.

Die Zeit des Reifenwechsels nutze ich, um den nächtlichen Roten Platz mit seinen hel beleuchteten Prachtbauten zu besichtigen.