Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

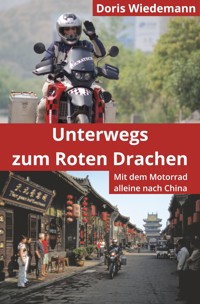

Polen, Ukraine, Russland, Kasachstan, Mongolei - der Landweg von Deutschland nach China ist eine echte Herausforderung. Und in das Land des Roten Drachen kommt man mit dem eigenen Fahrzeug eigentlich gar nicht hinein. Falls doch, dann nur mit einen staatlichen Führer. Aber Doris Wiedemann findet einen Weg, fährt alleine, und berichtet in diesem Buch über faszinierende Begegnungen und die uns so fremde Kultur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Texte: © Copyright by Doris WiedemannUmschlag:© Copyright by Doris Wiedemann

Verlag:Doris Wiedemann, Kapellenweg 10, 86853 Langerringen, [email protected]

Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar:

http://dnb.d-nb.de

Doris Wiedemann

Unterwegs zum Roten Drachen

Allein mit dem Motorrad

nach China

InhaltsverzeichnisSeite

Inhaltsverzeichnis6

Vor der Reise8

Polen, Ukraine11

Die Krim18

Russland25

Kasachstan35

Mongolei60

Ulaanbaatar80

Wieder allein97

Endlich China?113

Běijīng131

Der Kopf des Drachen143

Frühling in China149

Südlich des Yangzi163

Im Süden von Ost nach West179

Hunan-Provinz196

Alleine?226

Südwest-China238

Am Rand von Tibet257

Sichuan-Provinz264

Shaanxi und Shanxi – Kaisergräber und Kohle275

Richtung Norden296

Die Nordkoreanische Grenze312

Das Ende der Reise339

Szene einer chinesischen Oper

Vor der Reise

Das Land ist fern, die Kultur fremd, das politische System unnahbar und die Grenzen verschlossen – zumindest für mich und mein Motorrad. Chinas Politik der Öffnung hat den Individualtourismus mit eigenem Fahrzeug noch nicht erreicht. Allein, ohne chinesischen Führer, geht nichts. Freilich, die Politiker in diesem riesigen Land müssen ganz andere Probleme lösen und die Reisebegleiter brauchen auch ihr Einkommen. Aber ich bin nun einmal eine »Allein«-Reisende. Mit netten Menschen mache ich gerne mal eine Ausnahme. Aber einen staatlich verordneten Führer will ich mir nicht ans Bein binden – abgesehen davon, dass ich mir so einen Aufpasser finanziell höchstens drei Tage lang leisten könnte.

Wo ich nicht willkommen bin, dort möchte ich auch nicht sein. Doch wer bestimmt, ob ich erwünscht bin? Die Regierung eines Landes, oder seine Bewohner? Jim, ein Amerikaner, der in China lebt und dort mit einer Chinesin verheiratet ist, bietet mir an, mein Motorrad nach China hineinzubringen. »Wenn du erst einmal im Land bist, ist das Reisen kein Problem«, sagt er: »Aber bei der Ausreise kann es Schwierigkeiten geben. Du musst die Maschine nach deiner Reise in China lassen«, Jim drückt sich eher vorsichtig aus. In China werden Telefongespräche abgehört und E-Mails gefiltert. Signalwörter machen verdächtig. Wie viel bin ich bereit zu riskieren?

Ein bisschen bange ist mir schon. Was weiß ich über China, das viertgrößte Land der Erde? Eine Jahrtausende alte Kultur und 1,3 Milliarden Menschen. Eine Diktatur, die ihr eigenes Land in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich revolutioniert hat. Ich spreche die Sprache nicht und kann die Schrift nicht lesen. Wie soll ich mich dort zurechtfinden?

Gastfreundschaft, wie ich sie kenne, werde ich in China nicht finden, sagt mir ein Freund, der seit Jahren im Land der Mitte arbeitet. »Die Polizei wird dich nach wenigen Kilometern aufhalten und mitsamt deinem Motorrad aus dem Land werfen«, sagt ein anderer, der schon viele Reisende getroffen hat. Und meine Vernunft sagt mir, dass ich beruflich nicht weiterkomme, wenn ich schon wieder alles stehen und liegen lasse, die Zelte abbrecheund das Weite suche. Wandern und Rad fahren. Schwimmen und Klettern. Die schönsten Motorradtouren liegen bei mir direkt vor der eigenen Haustür. Freunde, Familie, Kollegen – ich war oft genug in der Fremde, um zu wissen, wie schön die Heimat ist. Aber ich war noch nie in China …

»Meine treue alte BMW R 100 GS/PD lasse ich nicht dort.« Bei diesem Gedanken steht fest, ich werde es probieren. Mein Fernweh, meine Abenteuerlust und vor allem meine Neugierde haben gesiegt: Adieu Karriere! Leb wohl gesicherte Altersversorgung! – die Fremde ruft, und ich fange an zu packen. Zuerst brauche ich ein Motorrad. Zuverlässig, reisetauglich, bezahlbar und ein hoher Wiederverkaufswert in China – die Kriterien sind schnell unter einen Hut gebracht: die BMW F 650 GS Dakar ist Langstrecken erprobt und Off-Road tauglich, bei der Spritqualität nicht heikel und bei den Chinesen hoch angesehen.

Eine Unfallmaschine, ein Einkaufsbummel bei der Firma Touratech, ein bisschen Schrauben, ein bisschen Farbe, schon hat die »Kleine« einen Namen: »Rotbäckchen«. Sie ist nur ein bisschen hoch für meine kurzen Beine … ich packe Werkzeug und ein paar Ersatzteile, Zelt, Isomatte und Schlafsack, Topf und Kocher, zwei T-Shirts, einen Pulli und drei Paar Socken, Landkarten und Reiseführer, zwei Kameras, ein Stativ, Dia-Filmrollen, einen Brenner und CDs für digitale Bilder, das Tagebuch und natürlich die Zahnbürste ein. Bei so viel Gepäck gibt das Federbein nach und meine Zehen berühren den Boden.

Der Rest ist Routine: eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine generelle Handlungsvollmacht für den Papa, einen internationalen Führerschein, Visa für die verschiedenen Länder und für Notfälle von allen Papieren einen Scan im Internet. Bussis, Umarmungen, gute Wünsche und ein paar Tränen - schon geht es los, hinein in den Sommer, die Sonne und das Abenteuer! Der Weg? Russland kenne ich schon. Also rutscht mein Finger auf der Landkarte etwas tiefer: Polen, Ukraine, Kasachstan und die Mongolei.

Polen, Ukraine

Von Erfurt in Richtung Polen nehme ich die Autobahn. Im Abstand von einem Kilometer stehen jeweils zwei Polizisten am Straßenrand. Die Szenerie erinnert mich an Nordkorea1. Irgendwann kommt mir ein Castor-Transport entgegen, mit hundert Polizeiwagen Eskorte. Das erklärt das hohe Sicherheitsaufkommen. Hinter Dresden geht es dann für mich wieder ohne Überwachung weiter. Um sechs Uhr abends überquere ich die Grenze zu Polen. Die Sehnsucht nach der Ferne treibt mich voran. Aber nach Sonnenuntergang suche ich mir doch einen Campingplatz und frage im nächsten Dorf einen Passanten. Er winkt eine Fahrradfahrerin heran: »Mein Mann kann besser Deutsch«, sagt sie zu mir und bedeutet mir, ihr zu folgen. Als sie hinter einem zwei Meter hohen Gartentor verschwindet, sagt mir meine bisherige Reiseerfahrung: Ich schlafe nicht im Zelt.

Tatsächlich lädt mich der fünfundsiebzig Jahre alte Paul ein, bei ihnen zu übernachten. Wir setzen uns im Erdgeschoss in eine karge Küche, seine Frau Hilde geht in den ersten Stock und holt Kaffee. Kurze Zeit später serviert sie Tee und Brote, und Paul erzählt mir von seinem Leben. »Die Polen haben die meisten Deutschen ausgewiesen«, sagt er: »Aber nur die Großkopferten.« Leute wie er selbst mussten bleiben, sie wurden zum Arbeiten gebraucht, sagt er.

Mit ihren Kindern durften Paul und Hilde zwar nicht deutsch sprechen. Dennoch sind inzwischen drei von den fünf Sprösslingen nach Deutschland ausgewandert. Paul selbst will nicht weg aus Polen. Jetzt nicht mehr, nachdem er sich den Hof aufgebaut hat. »Der Tod ist so dürr, weil er sich nicht bestechen lässt«, sagt er mir noch, mit einem herzlichen Lachen, in dem viel Lebenserfahrung steckt.

Ich schlafe im Wohnzimmer auf einer großen, bequemen Couch mit vier riesigen Kissen. Nach dem Frühstück verabschiede ich mich. Hilde hat morgen ihren sechsundsechzigsten Geburtstag und lädt mich ein. Aber ich lehne dankend ab, denn in vier Wochen muss ich bereits an der mongolisch-chinesischen Grenze sein. Schade, eigentlich.

Am späten Nachmittag erreiche ich die Grenze zur Ukraine. Mit der Nelkenrevolution im November 2004 hat sich das Land dem Westen zugewandt, und der neue Staatschef Viktor Juščscenko setzte nach seiner Ernennung gleich ein für Reisende nützliches Zeichen: EU-Bürger können visumfrei einreisen. »Willkommen in der Ukraine«, begrüßt mich die junge Frau an der Grenze in beinahe akzentfreiem Deutsch, und gibt mir einige Stempel später meinen Reisepass wieder zurück: »Gute Reise!« Endloser Wald, ein teures Grenzetablissement, Schlaglöcher - genau so habe ich es mir vorgestellt. Die Stadt L’viv liegt nur siebzig Kilometer hinter der polnisch-ukrainischen Grenze, aber auch diese kurze Distanz schaffe ich nicht mehr bei Tageslicht.

Da ich ungern in Grenznähe zelte, halte ich in der kleinen Stadt Javonv. Dort gibt es ein Hotel, erfahre ich an der Tankstelle, aber keinen bewachten Parkplatz für mein Motorrad. Ein Polizist empfiehlt mir, nicht in der Nacht zu fahren. »Das Motorrad stellen wir in den Verkaufsraum«, bietet mir der Tankwart an: »Dort ist es sicher, weil ich die Tür zusperre und nur der Nachtschalter geöffnet ist.« Für meine persönliche Sicherheit scheint das kleine Zelt völlig auszureichen. Auch der Polizist ist zufrieden. Klar, was bin ich schon, im Vergleich zu meinem Motorrad?

Die Stadt L’viv habe ich vor acht Jahren schon einmal besucht. Inzwischen hat der Straßenverkehr stark zugenommen. Aber das holprige Kopfsteinpflaster ist eine Herausforderung geblieben, und an manchen Stellen ragen die Straßenbahnschienen so weit heraus, dass sie im spitzen Winkel gar nicht überfahren werden können. Das Zentrum ist völlig zugeparkt. Nur mit Mühe finde ich eine Lücke auf einem bewachten Parkplatz, wechsle in einer Bank nebenan Geld und spaziere dann den Boulevard hinunter zum Theater, an einem kleinen Markt vorbei und in eine Kirche hinein. Dort lässt mich strenge Gotik strammstehen.

Die Fassaden der Häuser im Stadtzentrum gefallen mir besser. Farbenfrohe Renaissance-Elemente, schwungvolle Barock-Verzierungen, verspielte Rokoko-Schnörkel, geradlinige Neoklassik – und die Sonne setzt alles effektvoll in Szene. Freilich, manches Kleinod wird inzwischen von Reklameschildern überdeckt. Zum Ausgleich hat die Marktfreiheit den meisten Häusern einen frischen Anstrich spendiert. Ich erinnere mich noch gut an den alten Friedhof von L’viv: Prunkvolle Grabmäler, gefühlvolle Skulpturen und knorrige alte Bäume. Ein Spaziergang durch das Leben, voller Freude und Leid. Aber dafür habe ich diese Mal keine Zeit. Dies ist nur eine Stippvisite, am Nachmittag schnüre ich bereits wieder mein Ränzel und ziehe weiter.

Die Straße führt unspektakulär geradeaus über das flache Land und bringt mich in Kiew schnurstracks zu einem sauberen, schattigen Campingplatz im Westen der Stadt. Dort treffe ich mein persönliches Highlight der ukrainischen Hauptstadt: Yuki, eine Japanerin, die seit drei Jahren allein mit ihrem Motorrad unterwegs ist. Es ist bereits ihre zweite Weltreise. Wir starten gemeinsam in Richtung Innenstadt, aber ich komme nicht weit. Erst höre ich etwas klappern, dann hupt mich ein Autofahrer an und deutet hinter mich: Mein rechter Alukoffer ist offen. Mist! Bei der nächsten Gelegenheit mache ich eine Kehrtwendung, fahre auf der anderen Straßenseite zurück und sehe von dort aus den Aludeckel am Mittelstreifen der sechsspurigen Straße.

Ich parke das Motorrad und würde am liebsten sofort losrennen. Nur wenige Meter trennen mich von dem verlorenen Teil. Aber der Verkehr ist mörderisch. Ungeduldig warte ich, bis sich eine Lücke auftut. Dann sprinte ich zum Mittelstreifen, beuge mich über die Absperrung, angle mir den Deckel und drehe mich wieder zu meinem Motorrad um. Inzwischen strömt die Blechlawine wieder dreispurig zwischen uns hindurch. Noch einmal sind es quälende Minuten - oder nur Sekunden? - bis sich wieder eine Lücke auftut.

Endlich kann ich mir den Schaden in Ruhe besehen. Ganz offensichtlich ist ein Lastwagen über das Blech gerumpelt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich vergessen habe, den Deckel zu schließen. Hoffentlich hat kein anderes Fahrzeug Schaden genommen. Der Deckel ist jedenfalls fürchterlich verbogen. Mit einem Stein lässt sich das nicht ohne weiteres wieder gerade klopfen. Ich verkeile den Deckel in der offenen Kiste und mache mich auf den Weg zurück zum Campingplatz, dort ist ein Citroên-Service.

Allzu viel Gas geben will ich nicht, da sich der Fahrtwind im offenen Koffer fangen und mir den Deckel wieder entreißen könnte. Aber ich muss mit dem Verkehr mitschwimmen, um die drei Spuren zu kreuzen. An der dafür vorgesehenen Stelle mache ich wiederum eine Kehrtwendung und benutze auf der anderen Straßenseite den Fußweg. Langsam vor mich hin rollend komme ich zu einer kleinen Autowerkstatt und präsentiere dem Mechaniker mit einer verzweifelten Geste in Richtung Koffer mein verbogenes Aluteil. Mit einer gelungenen Mischung aus besorgtem Kopfschütteln und beruhigendem Lächeln fordert er mich auf, zu warten.

Als ich an der Reihe bin, stellt sich heraus, dass Andrej, der Mechaniker, Deutsch spricht. Er war drei Jahre lang Schwarzarbeiter in Köln und würde gerne wieder nach Deutschland zurück. Das Visum koste nur vierzig Euro, erzählt er mir. Aber die Mafia verlangt zusätzlich zwei bis drei Tausend Euro. Andrej schwärmt vom sozialen Sicherungssystem in Deutschland und ich weiß nicht recht, wie ich ihm klar machen soll, dass er selbst mit seiner Schwarzarbeit dieses schöne System kaputt macht.

Immerhin richtet er meinen Aludeckel so gut, dass er wieder auf die Box passt. Beim Preis bitte ich ihn, eine faire, ukrainische Summe zu sagen, weil ich mir meine Reise sonst nicht leisten kann. Das versteht er, wünscht mir alles Gute und ermahnt mich zum Abschied, ich solle in Zukunft besser aufpassen. Am Campingplatz dichte ich den Deckel mit Silikon ab und hänge ihn zum Trocknen auf. Inzwischen kommt Yuki zurück und wir essen und ratschen und der Abend vergeht wie im Flug. Als ich am nächsten Morgen ein Foto von uns beiden machen will, stelle ich fest, dass der Gewindebolzen an meinem Stativ fehlt. Seltsamerweise liegt er weder im Gepäcksack noch sonst irgendwo. Ich durchsuche alles, aber er bleibt verschwunden. Nun denn, ich wollte sowieso in die Stadt.

Die beiden Hauptsehenswürdigkeiten in Kiew sind wohl das Höhlenkloster im Süden der Stadt sowie die Kathedrale der Heiligen Sofia aus dem elften Jahrhundert. Außerdem gibt es noch zahlreiche weitere Kirchen, Museen und Ausstellungen, um die Geschichte, Kultur und Tradition des Landes zu entdecken. Ich aber mache Fotoladen-Sightseeing. Yuki empfiehlt mir den unterirdischen Markt am Moskauer Platz. Dort wird mein Einkaufsbummel durch einen Stromausfall zum Spaziergang in der Geisterbahn. Im Halbdunkel taste ich mich von einem Fotoladen zum nächsten. Hilfloses Kopfschütteln schickt mich weiter. Zuletzt bekomme ich eine Adresse in der Stadt. Wenn sie mir dort nicht weiterhelfen können, dann kann es keiner, wird mir bedeutet.

Inzwischen bin ich verschwitzt und frustriert, froh wieder ans Tageslicht zu kommen und gleichzeitig ungeduldig und genervt vom dichten Stadtverkehr. Aber die Passanten, die ich nach dem Weg frage, können nichts dafür. Also setze ich ein freundliches Lächeln auf und bekomme zum Lohn ein Lächeln zurück. Meine Laune hebt sich ein bisschen, wird aber im Fotoladen sofort wieder gedämpft: »Nijet« lautet die Auskunft. Beim Verlassen des Ladens fällt mein Blick auf einen Reifenhändler gegenüber, der chromblitzende Felgen im Schaufenster liegen hat. Ich brauche einen Gewindebolzen … der Mechaniker besieht sich das Problem, ruft seinen Lehrling herbei, gibt ihm einige Anweisungen, und kurze Zeit später ist mein Problem behoben. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen durch Kiew bummeln. Aber bei aller Entdeckerlust: Mir reicht es für heute, ich verlasse die Stadt.

Odessa, die Perle am Schwarzen Meer, der Name klingt vielversprechend. Nur dort gewesen zu sein reicht mir jedoch nicht. Und für einen längeren Besuch reicht meine Zeit nicht. Also lasse ich Odessa aus und folge stattdessen dem Dnjepr nach Dnjeprpetrowsk. Dort biege ich nach Süden ab: Die Krim lasse ich mir nicht entgehen!

Ukrajina bedeutet Grenze, das Land am Rand, zwischen den sesshaften Slawen im Westen und den Nomaden der Steppe im Osten. Inzwischen durchquere ich die Steppe. An einer Tankstelle sehe ich das Logo meiner Kreditkarte. Als der Tank voll ist, stellt sich heraus, dass der Kartenleser nicht geht. Ob ich Dollar habe, fragt mich der Tankwart. »Ihr müsst nach Euro fragen«, denke ich bei mir, beantworte die Frage wahrheitsgemäß mit einem Kopfschütteln und warte ab was passiert. Ein paar Minuten später funktioniert das Gerät einwandfrei.

Auf der weiteren Fahrt überlege ich, ob mir der Tankwart Devisen aus der Tasche ziehen wollte, anstatt die Gebühren für eine Abbuchung in Landeswährung zu bezahlen? Ganz sicher bin ich mir nicht. Manchmal werde ich weitergeschickt, wenn ich frage, bevor ich tanke. Die Abbuchung scheint also bisweilen tatsächlich nicht zu klappen, sonst würden die Tankstellen bestimmt nicht freiwillig auf den Umsatz verzichten. Andererseits wissen sie natürlich nicht, dass ich bis zu neununddreißig Liter tanken kann ... während ich vor mich hin sinniere, schwappen plötzlich rechts und links von der Straße Wellen ins Schilf. Ich bin am Meer.

Die Krim

An einer Schranke winkt mich ein Uniformierter durch. Ich überquere eine Brücke und bin in der teilautonomen Republik Krim. Inzwischen ist der Wind so stark, dass er mich fast von der Straße schubst. Möwen ziehen ihre Kreise über mir und es riecht nach Salzwasser und Algen. Um den Beginn unserer Zeitrechnung siedelten Griechen und Skythen auf der Halbinsel zwischen Asowschem und Schwarzem Meer. In den folgenden neun Jahrhunderten wechselten verschiedene Stämme, bis sich im dreizehnten Jahrhundert die Tataren dort niederließen. Rund dreihundert Jahre später, 1783, eroberten die Russen das Land. Gegen Ende des zweiten Weltkriegs vertrieben sie wiederum die Deutschen Besatzer, und mit ihnen rund zweihunderttausend Krimtataren. Stalin beschuldigte sie der Kollaboration mit den Deutschen und ließ sie nach Usbekistan deportieren.

Die Häuser, der Himmel, das Land. Alles ist Grau in Grau. »Das macht doch keinen Spaß«, meint Victor, der den Parkplatz bewacht, auf dem ich mein Motorrad abstelle. Ob ich mein Zelt dort in der Ecke aufbauen darf? Darf ich, nickt er. Muss ich aber nicht. Im Parkplatzwächter-Häuschen ist es warm und trocken und dort gibt es eine Couch, auf der ich schlafen darf, während der Alte seine Wache schiebt. Vorher teilt Victor sein Abendessen mit mir. Wir essen gemeinsam aus einer Plastiktüte Brot und Hackfleischklöße. Dann putze ich mir in dem halb verfallenen Gebäude nebenan die Zähne. Gesicht und Hände wasche ich an einem rostigen Wasserhahn, über einer Rinne, die ins Freie führt und als Toilette dient.

Diese Unterkunft hat keine Sterne, nicht einmal am bewölkten Himmel. Aber die Gastfreundschaft ist echt. Der Russe ist offen und herzlich. Ich schlafe an diesem Platz nur eine Nacht. Victor aber verbringt sieben Tage in der Woche an diesem Ort. Sieht er den Dreck überhaupt noch? Er trinkt einen Wodka, um zu vergessen, dass er früher einmal von einem anderen Leben geträumt hat … »Kein Frühstück?« der alte Mann ist enttäuscht. Wenigstens eine Tasse Tee muss ich trinken. Dann wünscht mir Victor eine gute Reise. Ich solle gut aufpassen, es gebe viele schlechte Menschen auf dieser Welt, sagt er mir zum Abschied. Dann öffnet er das verbeulte Eisentor.

Im Jahr 1954 übergab Chruschtschkow die Halbinsel Krim an die Ukraine. Aber seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bemühen sich die Bewohner um eine größere Unabhängigkeit oder den Wiederanschluss an Russland. Denn die annähernd drei Millionen Bewohner sind zu über sechzig Prozent Russen und nur ein Viertel ist ukrainischer Abstammung. Simferopol, die Hauptstadt der teilautonomen Republik, begrüßt mich mit sanftem Nieselregen. Zwei Mal abbiegen, schon stehe ich im Zentrum der Stadt vor einem fünfeckigen Betonklotz, der abweisend kantig und verschlossen wirkt.

In seinem Inneren tagt das Parlament und auf dem Platz davor hat eine Oppositionsbewegung zwei kleine Campingzelte aufgebaut, die unter dem starken Wind und der Dauerberieselung sichtbar leiden. An den Zeltwänden hängen zerrissene Protestplakate. Den russischen Text kann ich nicht lesen und der anwesende Protestler ist an einer Unterhaltung mit mir ganz offensichtlich nicht interessiert. Immerhin klart der Himmel auf und Dimitri Iwanowitsch erwartet mich bei meinem Motorrad. Der siebenundsiebzig Jahre alte Mann spricht ein paar Worte Deutsch und erzählt mir mit leuchtenden Augen, dass auch er sein Leben lang mit dem Motorrad unterwegs war: Moskau, Leningrad, Kiew – die Linien seines Gesichts beschreiben ausdrucksvoll die schönen Erinnerungen.

Ob ich bleiben will, fragt er mich. »Nein, ich möchte weiter«, antworte ich mit einem entschuldigenden Lächeln. Aber das ist gar nicht nötig. Dimitri versteht meinen Wunsch und bittet mich nur: »Fahr nicht schneller als Du sehen kannst!« Am nahe gelegenen Sowjetplatz fotografiere ich das frisch renovierte Theater und das offensichtlich modern ausgebaute Kino. Dann fahre ich auf der Suche nach der restaurierten Moschee im Wohnviertel der Krimtataren durch enge Gassen und große Pfützen an verfallenen Häusern vorbei.

Knapp zehn Prozent der Inselbewohner sind heutzutage Tataren. Anstatt ihres islamischen Gotteshauses finde ich ein Hinweisschild nach Bachtschyssaraj. Dort gibt es ebenfalls eine Moschee, einen Friedhof und vor allem den Palast des Khans. Vom fünfzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert residierten dort die Nachfahren Dschingis Khans. Das Khanat der Krim war die letzte westliche Bastion des einstigen mongolischen Weltreichs. Kalt und abweisend sind die hoheitlichen Gemächer. Auch die historische Ausstellung über das Leben der Tataren ändert daran nichts. Ich suche zum Trost nach dem »Brunnen der Tränen«, den Alexander Puschkin mit einem Gedicht weltberühmt gemacht hat.

Giri, der letzte Khan, war so rücksichtslos gewesen, dass die Menschen glaubten, er habe ein Herz aus Wolle. Dann jedoch verliebte er sich in eine polnische Gefangene in seinem Harem und weinte bittere Tränen, als sie starb. Um seine Trauer in alle Ewigkeit fortwähren zu lassen, befahl der Khan einem persischen Gefangenen, ihm einen weinenden Stein zu erschaffen. Jedoch, Liebeskummer währt bekanntlich nicht ewig: Bei meinem Besuch ist der steinerne Brunnen strohtrocken.

Ausgesprochen gemütlich wirken die Haremszimmer und die Gemächer der Mutter des Khans. Der ehemalige Pferdestall wurde in ein Kunstmuseum umfunktioniert, und ich schwelge eine Weile in der Ausdrucksstärke russischer Maler. Damit ist mein Kunsthunger einstweilen gestillt und ich freue mich auf eine fröhliche Kurvenhatz in den höchsten Bergen zwischen Karpaten und Kaukasus, auf der Südhälfte der Krim. Dort taste ich mich im dichten Wald von einer Kurve zur nächsten. Dicke Nebelschwaden behindern meine Sicht und die nass glänzende Straßenoberfläche mahnt zur Achtsamkeit. Hoch oben auf dem Plateau ziehen die Blumen ihre Köpfe ein und ich ducke mich hinter der Scheibe meines Motorrades, um dem kalten Wind zu entkommen.

Endlich windet sich die Straße in engen Serpentinen bergab. Da öffnet sich der Wolkenschleier und gibt den Blick frei auf die Stadt Jalta, ihren weißen Strand und das strahlend blaue Meer. Im Februar 1945 trafen sich Winston Churchill, Josef Wissarionowitsch Stalin und Franklin Delano Roosevelt in der ehemaligen Sommerresidenz von Zar Nikolaus II zur so genannten »Jalta-Konferenz«. Dabei steht der Palast des letzten russischen Zaren nicht in Jalta, sondern drei Kilometer westlich, in Liwadija.

Die drei Vertreter der Alliierten zogen dort nach dem zweiten Weltkrieg neue Grenzen durch Europa. Tatsächlich haben vermutlich Diplomaten im Vorfeld alles ausgehandelt und die Herren tranken zusammen einige Gläser erstklassigen Krim-Sekt, plauderten ein bisschen und genossen die Aussicht und das milde Klima. Mir wird es Mitte Juni in den Motorradklamotten fast ein bisschen zu warm, und zwischen den Häusern von Jalta ist es noch wärmer. Erst an der Seepromenade erfrischt mich ein laues Lüftchen.

Die herrschaftlichen Häuser der Stadt geben Zeugnis davon, wer sich einen Krim-Urlaub leisten konnte: Aristokraten und Künstler tummelten sich vor der Revolution an der »russischen Adria«. Danach wurden einige Häuser in Sanatorien für die Arbeiter umgebaut. Aber die Gleicheren unter den Gleichen im Sowjetregime begannen bald, sich an der Schwarzmeerküste der Krim luxuriöse Datschen zu bauen, und so ist das bis heute geblieben: Wirklich billige Hotels findet man in Jalta nicht.

Im Osten der Krim wird das Klima rauer. Statt grüner Palmen und Zypressen säumen kahle Felsen die Straße, und die Strände sind nicht weiß, sondern schwarz. Das hat den Vorteil, dass sie die Sonnenwärme besser aufnehmen. Ich setze mich in einer menschenleeren Bucht auf einen Felsen und mache Brotzeit. Danach wasche ich mir die Hände im kalten Meerwasser. Als ich mir überlege, eine Runde zu schwimmen, beginnt es zu regnen. Also dusche ich mit dem Motorrad durch die Berge. Die letzten hundert Kilometer vor der Meeresenge von Kerch sind dann noch plattes Land.

Am späten Nachmittag erreiche ich den Osten der Krim. Ich möchte wissen, wann die Fähre nach Russland geht, und fahre direkt zum Hafen. »In zwanzig Minuten beginnt der Verkauf der Fahrkarten«, erfahre ich von einem Ukrainer: »Das Schiff legt in neunzig Minuten ab«. Alles fügt sich so nahtlos ineinander, dass ich den alten Grundsatz außer Acht lasse, vormittags an eine Grenze zu fahren, um genügend Zeit zu haben.

Prompt stellt sich heraus, dass mein Visum für die Ukraine abgelaufen ist. Die Dame an der Passkontrolle hatte mich gefragt, wo ich von der Ukraine aus hinwolle. »Nach Russland«, gab ich zur Antwort. Daraufhin hat sie mir ein Transitvisum gegeben, das nur drei Tage gültig ist, sagt mir nun der Grenzbeamte in Kerch und verschwindet mit sorgenvollem Kopfschütteln, und meinem Reisepass. Eine Russin, die mit einem Deutschen verheiratet ist und in Süddeutschland lebt, schüttelt ebenfalls den Kopf: »Das Transit-Visum ist fünf Tage gültig«, erklärt sie mir. Aber das hilft nichts, denn auch diese Frist habe ich überschritten. Ein Ukrainer kennt die Folgen meiner Missetat: »Entweder es passiert gar nichts, oder Du musst hundertfünfzig amerikanische Dollar Strafe bezahlen«, sagt er und verschwindet mit seinem Auto im Bauch des Schiffes.

Das ist eine Menge Geld und ich bin gespannt, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme, lehne mich an mein Motorrad und beobachte die anderen Fahrzeuge, die nacheinander auf die Fähre dürfen. Ob ich auch mitdarf? Falls nicht, was passiert dann mit meinem Ticket? Und wann geht die nächste Fähre? Nach einiger Zeit winkt mich ein junger Mann in das Containerbüro der Passkontrolle und erklärt mir gestenreich in englisch-russischem Kauderwelsch, dass der Kommandant für mich eine Ausnahme macht. Er gibt mir den gestempelten Pass zurück und bemerkt in einem Nebensatz, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn ich ihm ein kleines Geschenk gäbe.

Ich bedanke mich herzlich für die unbürokratische Abwicklung, und erkläre im selben freundlichen Tonfall, dass es mir etwas ausmachen würde, wenn ich ihm ein Geschenk gäbe. Der junge Mann nickt freundlich lächelnd und verabschiedet mich fast herzlich. Ich glaube, echte Freundlichkeit lässt sich nicht mit Geld bezahlen, und man sollte nicht einmal versuchen, sie zu kaufen.

Erleichtert fahre ich als Letzte auf die wartende Fähre und treffe die Russin und ihren deutschen Mann wieder. Sie legen auf der ukrainischen Seite immer zehn Griwna, und auf der russischen Seite hundert Rubel in den Reisepass, erzählt sie mir. Im Gegenzug bezahlen die Beamten, um für eine bestimmte Zeit an einem lukrativen Grenzübergang arbeiten zu dürfen. Dort werden die »Trinkgelder« angeblich gerecht geteilt, damit alle etwas davon haben. Aber wer sich die Gebühr für den lukrativen Posten nicht leisten kann, der bleibt arm.

Russland

Auch die russischen Grenzer finden in meinem Reisepass kein Geld. Dafür fehlt mir bei der zweiten Station der Laufzettel der Russen - und mein Reisepass wird wiederum eingezogen. Das deutsch-russische Paar hat längst gemerkt, dass ich mich den »guten Sitten« verweigere und macht sich aus dem Staub, damit ich sie nicht aufhalte. Aber für mich gilt: »So viel Zeit muss sein, für Ehrlichkeit und Redlichkeit.« Da es bereits dunkel ist und keinen Zweck hat, die Dinge vorantreiben zu wollen, setze ich mich an einen Tisch und mache Brotzeit. Ein anderer Reisender, der irgendwelche Zollprobleme hat, setzt sich zu mir und packt ebenfalls ein paar Lebensmittel aus. Unsere gemeinsamen Vorräte ergeben ein beinahe lukullisches Mahl.

Mein Tischgenosse erzählt mir, er sei Afghane und lebe seit neun Jahren in Deutschland. Er will sich für mein Problem einsetzen und stürmt ungefragt auf den nächsten Zöllner zu. Obwohl ich nichts verstehe, merke ich, dass sein Russisch im Laufe des Gesprächs immer flüssiger wird. Zuletzt heißt es, für dreißig Euro bekäme ich den fehlenden Laufzettel. Ich schüttle belustigt den Kopf. Schließlich kann ich nichts dafür, dass die Beamten einen Fehler gemacht haben.

An der Grenze ist genug Platz und ich habe schon auf weniger idyllischen Zeltplätzen geschlafen. Aber bevor ich das Zelt aufbaue, klopfe ich energisch beim Chef an die Tür. Nach einer kurzen Unterredung mit seinem Untergebenen händigt er mir den Reisepass samt Laufzettel aus. In einer kleinen Stube wechsle ich Rubel und bezahle damit die obligatorische Haftpflicht-Versicherung für das Motorrad. Über den Betrag lasse ich mir eine Quittung geben und bekomme dann auf Nachfrage das bereits zu viel bezahlte Geld wieder zurück.

Auf der Weiterfahrt werde ich noch dreimal kontrolliert und der Afghane lässt sich nicht mehr abschütteln. Tatsächlich bin ich ganz froh, in der Dunkelheit ein Fahrzeug vor mir zu haben und warte deshalb am letzten Schlagbaum, während er im Büro seine Papiere zeigen muss. Ein Ukrainer kommt aus dem Zollgebäude und erzählt mir, dass er sich geweigert habe, Schmiergeld zu zahlen. Stattdessen habe er darauf gedrungen, alle Formulare korrekt auszufüllen. Das war den Beamten allerdings zu viel Arbeit und sie haben ihn weitergeschickt. »Ich bezahle keine Bestechungsgelder mehr. Das kostet mich etwas mehr Zeit, aber ich habe ein gutes Gewissen«, spricht mir der Mann aus dem Herzen. »Wer Bestechungsgelder bezahlt, ist mindestens so korrupt wie derjenige, der sie annimmt«, stimme ich ihm zu: »Tatsächlich haben diejenigen die Macht, die das Geld haben, zu bezahlen.«

Diesem netten Menschen würde ich mich gerne anschließen, aber in dem Moment kommt ein Grenzsoldat zu mir und fragt, warum ich noch da bin. »Weil ich nachts nicht gerne allein fahre«, sage ich. »Du willst hinter dem Kasachen herfahren?« Ich verstehe zunächst gar nicht, was er meint. Dann dämmert es mir: Der angebliche Afghane ist ein Kasache. Ich habe nichts gegen Kasachen, aber ich mag keine Lügner. »Er hat gestohlen und kommt ins Gefängnis«, erzählt mir der Grenzer und ich danke ihm für die Warnung. Unter diesen Umständen fahre ich doch lieber allein.

Es ist dunkel, windig und kalt. Aber auch schön. Der volle Mond, die Zypressen und das Meer. Der salzige Geruch des Wassers begleitet mich eine Weile, dann führt die Straße ins Landesinnere und ich werde schläfrig. Ein freundlicher Soldat lässt mich auf der Wiese neben seiner Kaserne zelten. Nach ein paar Stunden erholsamen Schlafs weckt er mich, damit ich vor Tagesanbruch weiterziehe. Seine Vorgesetzten sollen von seiner Gastfreundschaft nichts erfahren.

Ein Lastwagenfahrer zeigt mir eine Straße, die auf meiner Karte noch nicht eingezeichnet ist. Aber am späten Nachmittag gibt es ein Missverständnis. An einem großen Straßenkontrollposten verstehe ich »weiterfahren«, stattdessen soll ich anhalten. Der Uniformträger macht seinem Unmut mit lautem Pfeifentrillern Luft und ich stoppe, bevor er mit seinen schrillen Pfiffen meine Reifen zum Platzen bringt. Aus Trotz bleibe ich auf dem Motorrad sitzen und lasse ihn bis zu mir laufen. Zur Strafe muss ich zum Protokoll mitkommen. »Mit Motorrad?« frage ich. »Nein, zu Fuß.« Also setze ich meinen Helm ab und ein freundliches Lächeln auf. Im Büro will der Chef meine Papiere sehen und lädt mich dann auf eine Tasse Tee ein. Ich bekomme leckere Pfannkuchen und unterhalte mich mit den beiden Damen, die vermutlich für die gute Verpflegung verantwortlich sind, bis ein Kollege hereinkommt und mich bittet, mein Motorrad zu retten.

Der Wind hat derart aufgefrischt, dass einer der Beamten zur Sicherheit bereits neben meiner Maschine steht. Selbstverständlich würde er sie auch gerne in den schützenden Windschatten des Betongebäudes fahren. Aber er sieht auch ein, dass ich das lieber selbst mache. Danach flüchte ich mich schnell wieder zu meiner heißen Tasse Tee und bedanke mich im Stillen bei dem Beamten, der mich gestoppt hat. Bei diesem Wetter möchte ich nicht auf offener Strecke unterwegs sein. Die Landschaft ist karg und hätte keinerlei Unterschlupf geboten. Nach dem Unwetter bekomme ich noch einen eingeschweißten Kuchen mit auf den Weg nach Elista. Dort leben kleine Menschen mit Schlitzaugen, hatte mir die Beamtin Olga erzählt.

Gebetstrommeln am buddhistischen Tempel in Elista

Die Tankstelle hat ein geschwungenes Dach wie die Häuser in Asien. Aber ich darf das Gebäude nicht fotografieren, teilt mir eine harsche Lautsprecherstimme mit, die mich durch ihren Tonfall innehalten lässt. Ein Autofahrer übersetzt den Wortschwall mit einer eindeutigen Geste in Richtung Kamera. Derart willkommen geheißen, fahre ich weiter zu einem buddhistischen Tempel. Dort begegne ich einem Mönch auf seinem Rundgang, den ein knurrender Hund begleitet. Aber den Tempel darf ich fotografieren, und den Mönch mit Hund auch. Irgendetwas an der Stadt gefällt mir nicht. Habe ich den falschen Tag erwischt? Außerhalb von Elista steht ein weiterer Milizposten. Auch dieses Gebäude darf ich nicht fotografieren, aber ich bekomme Tee und werde eingeladen, dort mein Zelt aufzustellen.

Elista ist die Hauptstadt der autonomen Republik Kalmückien und der Offizier des Kontrollpunktes erzählt mir die Geschichte ihrer Bewohner: Sie sind Buddhisten mongolischer Abstammung und Zar Peter hat eine wichtige Rolle in ihrer Geschichte gespielt. Den Rest seiner Worte kann ich nur mit viel Phantasie übersetzen. Es geht um Krieg und Vertreibung, Rückkehr in die Heimat und den Aufbau eines eigenen Staates – und ich bin frustriert, dass ich keinen Babelfisch habe, der mir die Sprachen der Welt übersetzt.

Der nächste Tag beschenkt mich mit blauem Himmel und Steppe, soweit das Auge reicht. Pferde und Rinder laufen frei herum, aber die Grabsteine stehen eingezäunt am Straßenrand. Ein bekannter Duft hüllt mich ein: Die Steppe ist voller Thymian. Ich setze mich ins Kräuterbeet und mache Brotzeit. Dann fahre ich weiter, bis die nächsten Wolken kommen, flüchte in ein kleines Café und will dort Tagebuch schreiben. Allerdings komme ich nicht so recht weiter, denn einige Männer trinken dort Tee und fragen mich dies und das. Auf meinen Reisen kommt sie immer wieder, die Frage nach meinem Mann, und ich beantworte sie auch in diesem Café mit einem Fingerzeig auf mein Motorrad. Die Kellnerin lacht. Sie ist genauso alt wie ich und sagt gut gelaunt: »Mein Mann ist mein Café!«

Auf der weiteren Fahrt begegnen mir ein paar Kamele. Ich mag die verschmitzten Trampeltiere, die lustige Glubschaugen haben und immer irgendwie grinsen. Aber dann sehe ich rechts von mir Sandhügel. Oh je! Dünen sind nicht meine Stärke und mit der Einzylinder-Enduro fühle ich mich abseits der Straße auch nach rund fünftausend Kilometern Asphalt noch nicht richtig wohl. Aber meine Sorge ist unbegründet. Ein perfektes Asphaltband durchschneidet die Landschaft. Abwechslung bieten auf der über zweihundert Kilometer langen Strecke ein nahezu vollständig ausgetrockneter Salzsee auf der einen und eine Überschwemmung auf der anderen Straßenseite. Was für Launen die Natur doch manchmal hat …

Im Gebiet des Wolga-Deltas sind viele Wiesen überschwemmt. Aber an Fahrfotos ist in dieser Gegend nicht zu denken. Der Wind ist viel zu böig, um das Stativ aufzustellen. Außerdem hat der Akku meiner digitalen Spiegelreflexkamera vorhin seine letzten Ampere ausgehaucht und ist gerade in die Bordsteckdose des Motorrades eingestöpselt. Die Akkus zu laden, muss ich noch besser in meinen Alltag integrieren. In den Cafés beispielsweise. Oder am Milizposten. Aber nicht bei den Polizisten in Astrachan. Der Beamte erzählt mir von vier Motorradfahrern, die wohl vor kurzem bei ihm waren, und fragt im gleichen Atemzug nach einem kleinen Geschenk. »Ein Geschenk?« frage ich lachend zurück, strecke ihm meine Hand hin und fordere ihn auf: »Schenk Du mir etwas!« Da muss er selbst lachen und winkt mich weiter.

Über die neue Wolgabrücke fahre ich ins Zentrum der Stadt am Kaspischen Meer. Ich habe vergessen, meinen Reiseführer zu Rate zu ziehen und weiß gar nicht, wohin mit mir. Warum ich ausgerechnet vor dem kleinen Laden halte, der Obst und Gemüse am Straßenrand präsentiert, weiß ich selbst nicht. Meine Vorräte reichen noch. Aber ich trinke einen Schluck Wasser und will gerade nach der Reisebibel kramen, als mich ein junger Mann anspricht, ob er mir helfen könne? Eine Übernachtung in Astrachan sei sehr teuer, sagt er mir: »Fahr lieber zu Micha, das ist ein Biker mit langen Haaren. Ein lustiger Kerl und ganz bestimmt kein Bandit.«

Ich folge der Wegbeschreibung über eine kleine Brücke, beim gelben Haus links und dann rechts durch das Tor im Zaun. An der Ecke steht ein Wohnwagen, in dem ein Mann Kaffee ausschenkt. Ich frage nach Micha, dem Biker. Einer der Gäste hat ebenfalls die vier aufgepackten Motorräder auf ihrem Weg nach Kasachstan gesehen. Aber Micha kennt niemand. Eine Mutter, die mit ihrem Kind des Weges kommt, wird gefragt. Sie kennt Micha. Aber seine Tür ist verschlossen. Da schlendern zwei junge Männer heran und einer von ihnen hat die Lösung, er schreit ganz einfach: »Micha!« Die Tür geht auf, wir schieben mein Motorrad in den Hof und gehen in die Werkstatt. Dort steht ein Computer und mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms stellen wir uns gegenseitig vor.

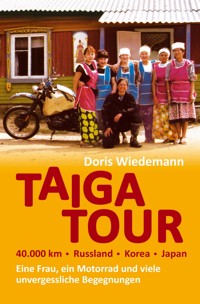

Micha redet wie ein Wasserfall, mit dem Computer, dem Telefon und mir. Dann kommt ein Kollege von ihm, seine Freundin Sweta, und später werden es immer mehr. Mein Übernachtungsproblem ist schnell gelöst: Ich darf in der leerstehenden Wohnung von Swetas Freunden schlafen. Vorher aber machen wir noch eine kleine Nachtexkursion. Acht Motorräder sind es inzwischen, und fast alle doppelt besetzt. Wir besuchen die Wolga, den Teich der Schwäne, den Kreml und den Leninplatz. Zurück in der Werkstatt zeigt mir Micha ein Bild von seinem Freund in Wolgagrad. Auf dem Foto sehe ich Alex mit seiner African Twin in der Garage stehen, in der ich selbst vor vier Jahren zu Besuch war, auf meiner Fahrt quer durch Russland, der sogenannten Taiga Tour. Während ich in Gedanken meinen Erinnerungen nachhänge, sagt Micha: »Dort war auch einmal eine Motorradfahrerin aus Deutschland zu Besuch, die nach Wladiwostok gefahren ist.« Grinsend nicke ich und deute auf mich: »Das war ich.«

Sofort holt Micha sein Telefon heraus und ruft Alex an. Der weiß gar nicht, dass ich wieder auf Tour bin. Die Vorbereitungen waren so kurzfristig und meine Zeit ist zu knapp, um ihn zu besuchen. Aber nun freue ich mich, mit Alex zu sprechen. Sein Englisch ist viel besser geworden und ich sage Grüße an seine Frau Elena, an Vitalij und alle anderen. Dann gehen wir zu Bett, in Wolgagrad und Astrachan. Hatte ich mir wirklich Sorgen gemacht, auf dieser Reise wäre Russland weniger gastfreundlich, locker und humorvoll als beim letzten Mal?

Am nächsten Tag gehe ich mit Micha und seinem Freund Crazy Biker zu Wolodja. Der hat einen Computerladen, wo ich meine E-Mails lesen kann. Wirklich wichtig ist eigentlich nur, wo Jim ist. Der Amerikaner fährt mit seinem Gespann von Europa aus quer durch Russland zur chinesisch-mongolischen Grenze und ich darf ihn nicht verpassen. Er ist mein Schlüssel nach China.

Aber noch habe ich die Nase vorn und nehme mir die Zeit für einen Stadtbummel. Mittags essen wir in einem usbekischen Lokal und verabreden uns dort spontan mit einigen anderen zum abendlichen Lagerfeuer an der Wolga. Vorher begleitet mich Micha noch in die Kunstgalerie Kustodiev. Wir lassen die Skulpturen links liegen und wenden uns den Bildern zu. Die alten Meister malten fast ausschließlich Landschaften der Krim, und so sehe ich die Halbinsel auch bei strahlendem Sonnenschein. Am frühen Abend treffen wir uns mit Sweta, die seit einem Monat einen grasgrünen Lada ihr Eigen nennt. Sie fährt eigentlich ganz gut, lässt aber Micha ans Steuer, dessen Motorrad ein anderer zum Lagerplatz hinausfährt.

Das verstehe wer will, aber ich kann mich immerhin in Ruhe mit Sweta unterhalten. Sie ist fünfundzwanzig Jahre alt, hat Kühlgeräte-Technik studiert und arbeitet nun beim Zoll, weil sie dort mehr verdient. Dreißig Tage Urlaub und Arbeitszeiten von neun bis achtzehn Uhr sind eigentlich dasselbe wie bei uns. Allerdings vergesse ich, sie nach ihrem Lohn zu fragen, denn wir haben inzwischen eine noble Datscha-Siedlung durchquert und kommen an einen unbesiedelten Seitenarm der Wolga. Dort wartet Wolodja schon mit seiner Frau Natascha und Max, einem Handy-Spezialisten, der sehr gut Englisch spricht.

Die Drei haben bereits ein Lagerfeuer angezündet. Natascha zerschneidet gerade einen großen Fisch in topfgerechte Stücke und kocht sie dann mit Kartoffeln und Zwiebeln auf dem offenen Feuer. Sweta und ich putzen den Salat: Gurken, Tomaten und Frühlingszwiebeln. Zum Dank bekommen wir von den Männern die Wodkaflasche gereicht, von der jeder einen Schluck nimmt. Beim Essen frage ich Max, was für ein Fisch das ist. Der habe einen seltsamen Namen, meint er: »Obwohl das Fleisch weiß ist, nennt man ihn Roten Fisch.« Dabei wirft er mir einen vorsichtigen Blick zu. Bei mir rattert es im Denkgetriebe: »Du meinst …« Max unterbricht mich: »Diesen Fisch bekommst du nicht an der Ladentheke», formuliert er elegant um das unangenehme Wort »illegal« herum.

Der Stör steht unter Naturschutz, aber der Schwarzhandel mit dem Fisch und seinem Kaviar blüht, und Max vermutet ganz richtig, dass ich das nicht gut finde. Er lächelt mich etwas unsicher an. Nein, ich mache keinen Aufstand. Der Fisch ist bereits tot, das lässt sich nicht mehr ändern. Aber ich erzähle Max, dass ich zuhause Vegetarierin bin, weil ich den Tierschutz sehr ernst nehme. Stillschweigend reicht er mir einen Grashalm, den ich ihm gut gelaunt an den Kopf werfe … es gibt Abende, an denen man die Welt nicht retten kann.

Als ich am nächsten Morgen von einem Bad in der Wolga zurückkehre, sammeln die anderen bereits die Abfälle ein. Abgesehen von der kleinen Feuerstelle und den Reifenspuren im Gras, erinnert nichts mehr an unseren gemeinsamen Abend. Aber es wird spät, bis Michas Motorrad anspringt, wir im Stau die Stadt erreichen und ich loskomme. Sweta und Micha, Max und Crazy Biker begleiten mich zu einer Tankstelle, wo sich zwei Bekannte von Max zu uns gesellen. »Mafia«, flüstert er mir zu. Max repariert Handys und kennt sie alle, die Polizisten, die Biker und die Mafiosi, und er sagt: »Es macht mir Spaß, mit jedem in seiner Sprache zu sprechen.« Dabei finde ich es sehr nett, dass er Crazy Biker immer zurückruft, wenn dieser sich mit dem Handy meldet: »Er hat sich erst vor kurzem ein Motorrad gekauft und hat nun für lange Zeit ganz wenig Geld«, erklärt mir Max.

An der letzten Wolga-Fähre vor der Grenze wird ein kasachischer Händler beauftragt, mich zu begleiten. Dann heißt es Abschied nehmen, von meinen neuen Freunden und von Russland. Eigentlich geht diese Reise nach China, durch die Ukraine, Kasachstan und die Mongolei. Russland war nur die Brücke, um von der Ukraine nach Kasachstan zu kommen. Trotzdem war es schön, das Land, und vor allem seine Menschen, wieder zu sehen.

Kasachstan

Zwischen der russischen und der kasachstanischen Grenze verkehrt eine weitere Fähre. Während wir übersetzen, steigt der Händler aus seinem Auto, nimmt meine Hand und sagt etwas zu mir. Es dauert ziemlich lang, bis ich begreife, dass er mich auf Kasachisch in seiner Heimat willkommen heißt. Umso mehr freue ich mich über diese freundliche Geste.

Abschiede fallen mir immer schwer und ich brauche meist ein bisschen Zeit, um mich wieder für Neues zu öffnen. Und nach der Grenze habe ich dazu kilometerweit Gelegenheit. Jenseits des Wolga-Deltas ist das Land wieder trocken und leer. Einzelne Lehmhütten ducken sich vor den Wüstenwinden in den heißen Sand. Die Erde ist rot, das Gras gelb, und der Himmel unbarmherzig blau. Kein Wölkchen verdeckt die Sonne. Kein Strauch spendet Schatten. Die Straße ist ein Gemisch aus Teerflicken und Schlaglöchern. Habe ich genug Wasser dabei? Ja. Wasserbeutel und Benzintanks sind gefüllt, beruhige ich mich selbst.

Nach den fröhlichen Tagen mit den russischen Bikern ist mir die Einsamkeit ein bisschen fremd. Außerdem bin ich noch in der Nähe der Grenze. Also frage ich im ersten Dorf nach einem Zimmer. Das ist jedoch so schäbig, dass ich lieber darauf verzichte. Rund 30 Kilometer weiter finde ich ein Rasthaus, vor dem bereits einige Lastwagen parken. Dort baue ich mein Zelt auf, bestelle eine herzhafte Suppe und wechsle die üblichen Worte mit den Kraftfahrern, woher ich komme und wohin ich fahre.

»Die Straße?« beantwortet einer meine Frage nach dem Weg in die nächste Stadt: »Bis Atyrau ist sie gut. Aber von dort weiter bis nach Aktöbe gibt es keine Straße, nur Löcher.« Die Männer verabschieden sich bald. Sie müssen morgen früh raus. Ich schreibe noch mein Tagebuch, bevor ich zur Kasse gehe. »Die Rechnung ist schon bezahlt«, sagt die Bedienung mürrisch. Oh je, die Dame wollte wohl schon seit langem zu Bett gehen. Aber der Wachmann ist noch munter und fragt mich drei Mal, ob ich wirklich ganz alleine in meinem Zelt schlafen will. Nachdem ich zunehmend genervt die Frage zum dritten Mal mit »Ja« beantworte, gibt er auf und ich krieche in meinen Schlafsack.

Von Atyrau bis Aktöbe gibt es keine Straße, sondern nur Schlaglöcher.

Morgens habe ich Durchfall. Mein Magen muss sich erst an das Wasser in Kasachstan gewöhnen. Glücklicherweise ist das gut belüftete, hölzerne Plumpsklo auf wundersame Weise mückenfrei. Ein Lastwagenfahrer bietet mir Tee an und schenkt mir einen Apfel. Dazu kaufe ich mir noch eine Flasche Wasser und breche dann auf. Ich bin müde, mein Magengrimmen ist phasenweise etwas unangenehm, und die Straße über weite Strecken ebenfalls. Eine Pause und zweihundert Kilometer später parke ich das Motorrad in Atyrau vor einem monumentalen Reiterstandbild, in einem modernen Stadtviertel mit neuzeitlichen Hochhäusern - ein modernes Märchen aus 1001 Nacht?

Die Bank hat geschlossen, der Bankautomat will nicht so wie ich will und der Wachmann darf mich nicht auf die Toilette gehen lassen, weil jede Bewegung mit Kameras aufgezeichnet wird. Die Segnungen der modernen Technik! … Ich setze mich um die Ecke unter ein Gerüst. Als ich ein Foto von der großen Skulptur des Nationalhelden auf dem großen Platz mache, spricht mich eine Frau mit überdimensionaler Sonnenbrille an. Auf Deutsch. »Wie bitte?« frage ich verblüfft. Die Frau stellt sich als Soja vor und erzählt, dass sie in Ostdeutschland studiert und zwei Jahre lang in Magdeburg gelebt hat. Später erfahre ich, dass ihr Mann bei einem Heimaturlaub starb und sie daraufhin mit ihren Kindern zurück nach Kasachstan zog.

Die Frau mit der positiven Ausstrahlung ist gerade auf dem Weg in das Dorf, aus dem sie stammt. Aber wir könnten uns in ein bis zwei Stunden treffen und ich könne bei ihr wohnen, bietet sie mir an. Das finde ich perfekt, weil ich mit meinem Tagebuch immer noch hinterherhinke. Ob sie mir ein kleines Café zeigen kann, um dort zu warten? Sie steigt in einen dunklen Mercedes, der von einem Mann chauffiert wird und ich folge ihnen zu einem Restaurant. Soja spricht mit der Dame an der Rezeption und bis ich das Motorrad geparkt und den Helm abgenommen habe, ist bereits alles arrangiert. Ich werde in ein klimatisiertes Zimmer geführt und Soja verabschiedet sich mit einem freundlichen »Bis später!«

Ich bin in einem Hotel, staubig, verschwitzt und müde. Und genau in dieser Reihenfolge sorge ich für Abhilfe: Ich dusche, schalte die Klimaanlage an und lege mich dann eine Stunde auf das Bett. Anschließend mache ich eine kleine Entdeckungsreise durch das Hotel. Die Zimmer haben westlichen Standard der Mittelklasse und die Preise entsprechen diesem Niveau. Für einen Espresso an der Bar bezahle ich zwei Euro fünfzig. Während ich ihn trinke, informiere ich mich in meinem Reiseführer über die Stadt Atyrau. Aus den zwei Stunden werden sechs und ich bin mir nicht sicher, ob ich Soja jemals wiedersehe. Bei diesem Gedanken klopft es an meiner Tür und die Kasachin steht mit einem Freund und einer Freundin davor. Mit einem klimatisierten Toyota zeigen sie mir die Erdölstadt am Kaspischen Meer.

Im Norden der Stadt gibt es noch kleine Häuschen mit schiefen Wänden, ohne Wasser und sanitäre Anschlüsse. Im Stadtteil davor stehen Plattenbauten mit Sowjet-Charme und im Süden gibt es ein Viertel, das von deportierten Russlanddeutschen errichtet wurde. Die Häuser sind in einem beachtlich guten Zustand und werden inzwischen von verschiedenen Nationalitäten bewohnt. Dazwischen liegt das Zentrum aus Banken und Bars, Hotels und Casinos, und im Westen der Stadt, auf der Fahrt zum Flughafen, zeigen mir meine Fremdenführer moderne Wohnbunker, deren Quadratmeter zwischen dreihundert und tausend US-Dollar kosten. Die kasachstanische Kazgas und sämtliche Global Player der Erdölindustrie haben sich mit ihren Mitarbeitern in der Stadt angesiedelt. Das bringt Geld, und treibt die Preise in die Höhe.

Wir gehen in einem gut besuchten kasachischen Restaurant zum Essen. Und das heißt, wir essen Schaschlik: Huhn, Rind und Fisch, in Stücken aufgespießt und über offenem Feuer gegrillt. Meine Begleiter sind alle drei Kasachen, aber sie sprechen Russisch miteinander. Davon verstehe ich nicht viel, aber ich mag Soja. Die Witwe hat drei Firmen, zwei Töchter, drei Enkel, ein fröhliches Lachen und ein herzliches Wesen. Am nächsten Morgen schenkt sie mir zum Abschied ein paar Ohrringe sowie eine Anstecknadel von der Partei, der Dariga Nasarbajew vorsteht, die Tochter des kasachstanischen Präsidenten. Dann fahre ich auf tadellosem Asphalt über die Uralbrücke hinüber nach Asien und denke mir: »Das soll die schlechteste Straße Kasachstans sein?«

In Makat wird der Verkehr umgeleitet. Ich folge einer Familie in ihrem Auto und komme auf eine Piste mit tiefem Eisenbahn-Schotter, aber ohne Gleise. Ich weiß nicht, warum sich die F 650 so anstellt. Aber mir schlägt es fast den Lenker aus der Hand. Vielleicht würde es helfen, etwas Gas zu geben. Aber der Verkehr ist zu dicht. Nach ein paar Kilometern bin ich wieder allein unterwegs und habe sandige Erde mit Spurrillen und Schlaglöchern unter den Reifen. Stellenweise gibt es reine Sandpassagen und später kommen schmale Asphaltränder zwischen den Schlaglöchern dazu. Die tun den Reifen gar nicht gut, und ich weiß nun, was der Lastwagenfahrer meinte, als er sagte, es gäbe auf dieser Strecke keine Straße.

Kurz vor Sonnenuntergang erreiche ich ein kleines Café. Bevor ich etwas sagen kann, schickt mich der Hausherr zu einem Sattelschlepper, neben dem zwei Männer stehen. »Die sprechen Englisch«, sagt er mir. Der eine kommt aus Russland, der andere ist Kasache aus Almaty, erfahre ich von ihnen. Sie arbeiten rund achtzig Kilometer westlich von hier. »Logging«, sagt der eine, und ich drehe mich verdutzt um. Steppe, soweit das Auge reicht. »Logging wood - Holzfäller?« frage ich verdutzt zurück. Der Almatyner fängt an zu lachen: »Erdöl!«, sagt er prustend: »Wir suchen nach Erdöl.« Da erkennt auch der Russe die Doppeldeutigkeit des Wortes und sagt mit weit ausholender Geste: »Seit vierzehn Jahren bin ich in Kasachstan. Schau, wie fleißig ich war.« Gerne würde ich mit den beiden Männern weiterplaudern, aber sie müssen zu ihrem Camp zurück und ich gehe zurück zu dem kleinen Café.

Die Familie versammelt sich gerade vor dem Metalltank, den sie zu einem Gasthaus ausgebaut haben. Ich darf mich dazu setzen und probiere die Geste, von der ich gehört habe: den Kopf beugen und beide Hände vor das Gesicht legen. Dann mit dem Wort »Omin« die Hände nach unten gleiten lassen und den Kopf heben. Der Wirt lächelt, bestätigt meine Geste, und bietet mir Tee an. Im Licht der Abendsonne blicken wir auf das Land hinaus. »Das kann kein Fernseher bieten«, sage ich, und der Vater nickt. Es geht mir gut, und mein Gastgeber erklärt: »Deutschland ist sehr klein. Das Herz der Kasachen jedoch ist weit, so weit wie ihr Land.«

»Omin« mit dem Wort, einer kleinen Verbeugung und den Händen vor dem Gesicht, bedanke ich mich am nächsten Morgen für die Gastfreundschaft und verabschiede mich von der Familie. Das Café steht auf halber Strecke zwischen Atyrau und Aktöbe, aber die Straße scheint besser zu werden. Oder gewöhne ich mich langsam an das Fahrverhalten des Einzylinders? Dennoch wird es rund hundert Kilometer vor Aktöbe richtig gefährlich. Die Straße ist frisch geteert und der Verkehr nimmt zu. Viele Autofahrer gebärden sich wie Kamikaze-Piloten, die ihr eigenes und das Leben der anderen gefährden. Ich passiere ein marodes Dorf, an dessen Ende die Erklärung für seine Armut steht: Eine stillgelegte Fabrik hat vermutlich den halben Ort in die Arbeitslosigkeit entlassen.