Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Tausende gehorteter Euros in der Wohnung, versuchter Autoradioklau und Rauchsäulen über der Pampa. Präsidentinnen und Präsidenten, die wie Kindermädchen klauen, als Missverständnisse aufgetischte Lügen... Woran hakt es, wenn ein ressourcenreiches Land wie Argentinien, zudem mit enormem touristischen Potential, seiner Probleme nicht Herr wird? Stehen Mentalität und (Welt-)Politik dabei in gegenseitiger Wechselwirkung, wenn der südamerikanische Staat aufsteht und fällt wie ein Kind, dem Motorik und Koordination nicht gelingen wollen, um beständig laufen zu lernen? Das Buch schildert aus der Perspektive des Alltags zunächst nichtig Erscheinendes und doch Einschneidendes, Tradition und Zukunftshoffnung, sowie abenteuerliches Reisen im Land. Die Autorin verwandelt Unverständliches in Nachvollziehbares und ruft dazu auf, Grenzen der europäischen Denkmuster aufzuspüren und fallenzulassen, um die südamerikanischen leichter zu durchblicken. Beide sind allzu menschlich - oder unmenschlich. Ein intensiver Blick von innen auf Fakten und Emotionen in einem krisendurchschüttelten Land während drei Jahren an einer Auslandsschule in Buenos Aires

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Titel

Intro

Erstes Jahr

Ankunft in Buenos Aires

Zwei Monate später

Gute oder üble Lüfte?

Sauna und Gaucho-Festival in San Antonio de Areco

Piojos – una cosa normal – eine ganz normale Sache

Frühjahrsferien im September auf der Halbinsel Valdés

Führerschein und Autokauf

Akupunktur im Barrio Chino

Einreiseprobleme und Silvester in Chile

Zweites Jahr

Juan Carlos, Encargado

Winter in Argentinien – und Sommergrüße nach Deutschland!

Jorge und Silvia

Susana Escobar, Guaraní-Indigena

Argentinische Handwerker

Telefonterror und weitere Übel

Momentaufnahme

Das Drama mit der Weihnachtspost

Drittes Jahr

9000 Kilometer Patagonien

Daniel, Lehrer an einer staatlichen Schule

Gehen oder bleiben

Reisen in unserer Jugend und jetzt

Ein persönlicher Blick auf drei Länder und drei Jobs

Wenn man einen (Not-)Arzt braucht

Sofía und Cristina

Der Showdown

Ausflug nach Uruguay

Die Ausreise

Nachwort

Impressum

Karin Maria Wieser

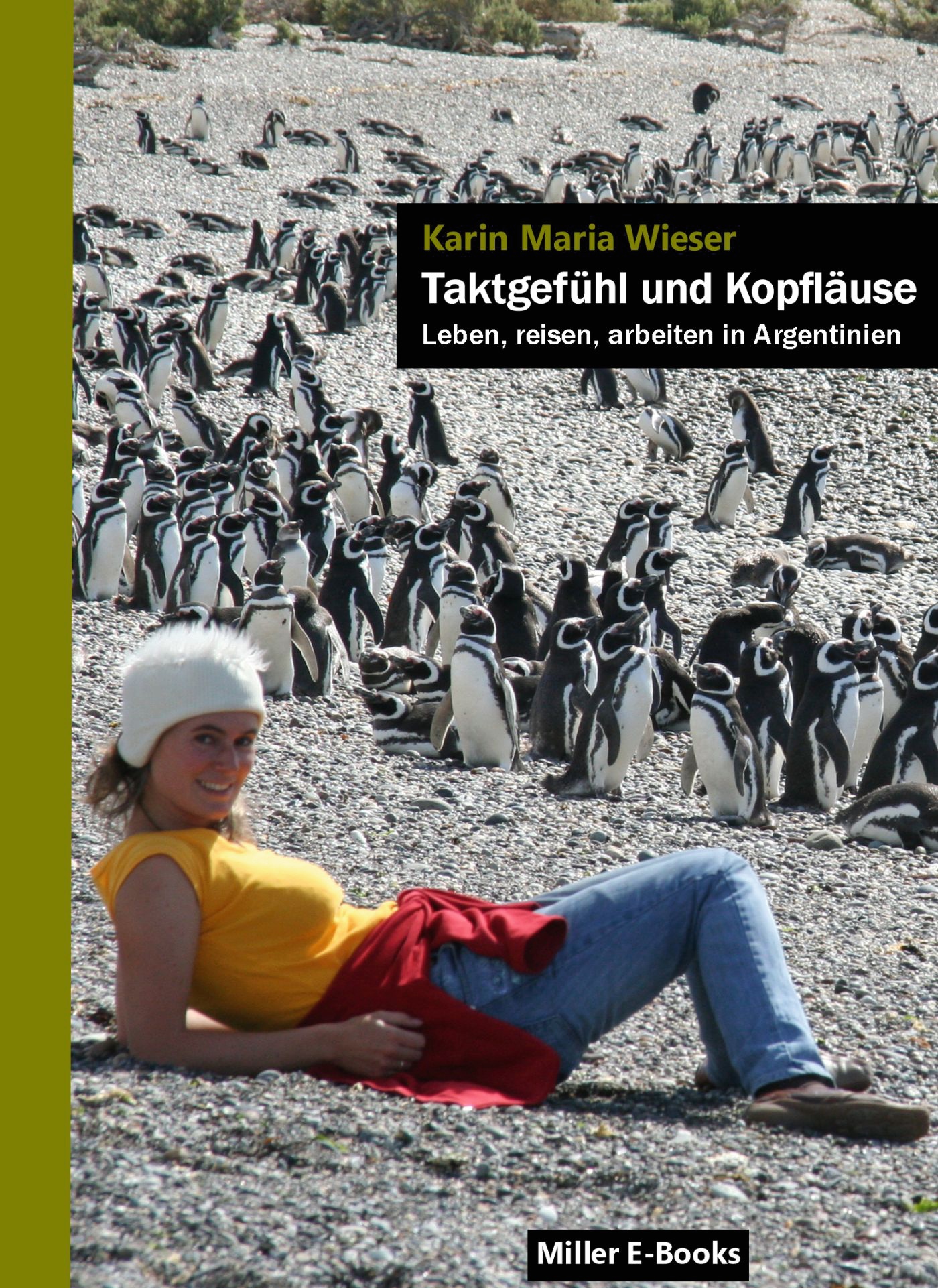

Taktgefühl und Kopfläuse

Leben, reisen und arbeiten in Argentinien

Mit 72 Farbbildern

Für Ron

der durch sein Management uns allen Argentinien

und mir das Schreiben ermöglicht hat

Für Aurora

unsere Tochter

Für alle jene, die mir einen Teil ihres wertvollsten Besitzes widmen: ihre Zeit,

sei es beim Lesen dieses Buches

oder beim Auffächern ihrer Gedankenwelten

Und mit besonderem Dank an Kathrin Jung

Intro

Die „Faszination unendlicher Weiten“ leitete vor mehr als vierzig Jahren jede Folge von Gene Roddenberrys Raumschiff Enterprise ein. Wie viele Fantasiebegabte sprengte der Autor Grenzen. In der Vorstellung, der Phantasie, in den Möglichkeiten. Er griff bis ins Herz seiner Fans, die ihre eigenen äußerlichen und innerlichen Limits spürten, ausloteten und durchbrachen. Grenzen sind nicht zwangsläufig verkehrt. In der Kindheit führt Grenzenlosigkeit schnell zu Haltlosigkeit und mündet ins Trudeln. In jenes Trudeln, das Roddenberrys Raumschiffbesatzung mutig, klug und besonnen zu vermeiden wusste. Sie verlor nie den Halt. Der Autor ließ das Handeln der Mannschaft nicht planlos werden, sondern strukturierte es tapfer. Auf dieser tragfähigen Basis durchquerten Kirk und seine Crew endlose Weiten. Sie dehnten dabei ihren Horizont aus und flößten auch ihren Zuschauern Mut ein, selbst unbekannte Welten zu entdecken – anstatt brav innerhalb des altbewährten Rahmens zu verschimmeln.

Faszination hat allerlei Gesichter. Die meine galt freilich der Weite, und darin zunächst den Formen und Farben. Während meines Aufwachsens blieb mir nicht verborgen, dass beides in weit größerer Vielfalt und Wucht vorhanden sein konnte, als ich es in meiner nächsten Umgebung vorfand. Es waren immergrüne, wuchernde Pflanzen und Blüten, die nicht nach kurzen Sommerwochen verschrumpelten und anschließend monatelang unter einer Schneedecke erstarrten. Kurz: In meinem Fokus lagen die Tropen. Wo sich die Farben mannigfaltig ausbreiten. Wenn ein Baum seine Früchte abwirft, ist bereits der nächste voller Knospen und besprenkelt kurz darauf mit seiner herunterrieselnden Pracht die Wege unter sich in Rot, Weiß, Gelb und Lila. Die Gefieder der Vögel stehen an Leuchtkraft der Botanik um nichts nach. Genauso wenig die Hautschattierungen der Menschen und die Buntheit ihrer Kleidung. Darin schwelgte ich als Kind. Genauer, in den tropischen Regionen Südamerikas. Ihnen galten mein Glühen und mein Jubel. Was mir vorerst ausreichte. Ich musste mir nicht erklären, warum ich meine persönlichen unendlichen Weiten nicht in Asien oder Afrika sah. Südamerika musste es sein. Ich begehrte es mehr als alles andere.

Mit achtzehn flog ich zum ersten Mal über den Ozean. Die Sterne, nach denen ich greifen wollte, wucherten nicht im Weltraum, sondern dort. Es verlangte mir danach, auch zu finden, wovon ich bisher nicht genau wusste, was es überhaupt war. Bald stellte ich fest, dass es sich mit dem Rucksack auf dem Rücken und alle paar Tage an einem neuen Ort nie ganz auftun würde. Dass relativ kurze Aufenthalte nicht reichten. Ich suchte mehr. Ich wollte, ich musste, teilnehmen, ein Teil des Ganzen werden. Um (auch mich!) zu verstehen.

Nach dem zweiten Staatsexamen fahndete ich nach Türen, die mein Leben in Deutschland durchlässig machten und mir ermöglichten, mich für Jahre in Lateinamerika niederzulassen. Ich bewarb mich beim Auslandschulwesen, es vermittelt Lehrer an weltweite Schulen. Kaum hatte ich eine Anstellung gefunden, vergrößerte ich meine bisher durchreisten Weiten bis über die Gebiete am Äquator hinaus und zog nach Mexiko. Dort arbeitete ich zwei Jahre am Colegio Humboldt in der Provinz Puebla im mexikanischen Hochland. Ich wohnte mexikanisch, in einer kleinen Wohnung innerhalb des Anwesens einer Großfamilie. Ich flog und stürzte, jauchzte und weinte. Und vollzog millimeterweise nach, wie es sich auf Mexikanisch denkt, fühlt und handelt. Ich bekam, wonach ich gierte: Ich durfte mit allen Sinnen ein Stück von der Welt (und von mir selbst) begreifen.

Nach zwei Jahren kehrte ich zurück nach Deutschland, heiratete und unsere Tochter kam. Die Geburt hatte es in sich und es dauerte, bis die Kräfte wiederkehrten. Sie kamen nicht allein. Meine Sehnsucht wuchs zusammen mit ihnen und zeigte nun nach Süden, auf den Cono Sur, den Südkegel des amerikanischen Kontinentes. Sie wies auf Chile, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Wieder waren mir die Gatter meines Lebens zu eng geworden. Wieder wurde eine Wohnung aufgelöst und die Wurzeln aus der Erde gezogen, um sie in neuen Regionen einzupflanzen. Diesmal in Buenos Aires, wohin es mit Kind und Ehemann an die Pestalozzi-Schule ging. Mit im Gepäck ein Katalog von Fragen. Allen voran, wie es möglich war, dass ein Land, dem von der Natur so viel an agrarwirtschaftlichem und touristischem Potential geschenkt wurde, nicht zur ersten Welt gehört? Wo lagen die unsichtbaren Haken? Warum rutschte Argentinien dahin wie ein kleines Kind, das bei seinen Gehversuchen wie auf einer glatten Fläche ins Schleudern gerät? Die Menschen dort mussten Antworten parat halten! Aber würden wir verständig genug sein, um sie bis ins Hinterste zu durchschauen? Und wie würde unsere elfmonatige Tochter auf diesen Umzug reagieren? Mit Sicherheit standen uns diverse Schwierigkeiten bevor. Auch solche, die wir uns noch gar nicht ausmalen konnten. Aber: Die Welt gehört dem, der sie genießt! (Giacomo Leopardi). In diesem Sinne starteten wir in die großen Weiten. Es war am vorletzten Januartag 2008.

.

Erstes Jahr

Ankunft in Buenos Aires

Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Im Taxi vom Flughafen Ezeiza in Richtung Innenstadt, Buenos Aires, Argentinien. Viele Flugstunden lagen hinter uns und vor allem die strapaziösen Wochen des Packens samt kaum noch überschaubarer Organisation: Wohnung auflösen, Hausrat verkaufen und einlagern, Kisten mit Unterrichtsmaterial vorausschicken, alte Verträge auflösen und neue unterschreiben, Abschied nehmen von Eltern, Großeltern und Freunden. Die letzten Nächte, jetzt schon ohne eigene Bleibe, verbrachten wir bei meinem Vater. Er brachte uns geplättet und zugleich aufgepeitscht zum Flughafen. Eis und bizarre Kälte waren uns in den Körper bis auf die Knochen gekrochen. Unsere neue Wahlheimat umarmte uns dagegen mit herrlichen dreißig Grad und diesem Song der mexikanischen Gruppe Maná vom Taxiradio her. „Es ist einfacher, die Sonne zu erreichen, als dein Herz“, verkündete er. Wie wahr. Und er trifft auf ein Land genauso zu wie auf einen Menschen.

Buenos Aires – das bedeutet dreizehn Millionen Artgenossen und subtropisches Klima an der Mündung des Río de la Plata. Fusioniert aus zwei Flüssen, dem Río Paraná und dem Río Paraguay, ergießt er sich nach zweihundertneunzig Kilometern goldbraun und sedimentreich in einem bis zu zweihundertzwanzig Meter breiten Mündungstrichter ins Meer. Ob der Silberfluss seinen Namen dem Glitzern auf der Wasseroberfläche verdankt oder den von den Spaniern lediglich erhofften Edelmetallvorkommen, bleibt unklar. Ebenso könnten von den Ufern aus den Fremden freudig winkende (und geschmückte!) Ureinwohner oder spätere Silbertransporte aus Bolivien Grund für seine Benennung sein. An nur wenigen Stellen erreicht die Tiefe zwanzig Meter. Für die Schiffszufahrt vom offenen Meer zum Hafen hob man eigens eine Rinne aus. Baden? Mutige lädt er dazu ein. Vorsichtige meiden seine Beimengungen. Weniger die natürlichen, mehr die industriellen. Welchen Einladungen wir folgen würden, oder welche uns verfolgten, ahnten wir noch nicht.

Blick von der Plaza San Martín im Zentrum

Nach Pampa-Grasland zogen schier endlose Hochhäuser an uns vorüber, bis wir endlich Belgrano R erreichten. Das war der Stadtteil, nordwestlich des nahen Zentrums gelegen, in dem sich meine Auslandsschule befand und in dem wir von Deutschland aus eine Wohnung gemietet hatten. Dem Taxi entstiegen riecht man sofort die Nähe des Meeres. Feuchte, mit einer Prise Salz gemischte Luft begrüßte uns, die sonnige Hitze in groteskem Kontrast zu unserer Winterkleidung.

Zum ersten Mal fiel unser Blick auf Juan Carlos, der mehr als nur Hausmeister eines zehnstöckigen Hochhauses war. Er war die Seele, ohne die dieses Gebäude aus nichts anderem als hartem Beton und Stahl bestanden hätte. Fröhlich, überschwänglich, lachend händigte er uns die bei ihm deponierten Schlüssel für unsere Wohnung im vierten Stock aus. Der Vermieter selbst war flüchtig, stadtflüchtig, im Urlaub auf einem seiner Landhäuser.

Juan, der einen Namen trägt, bei dem sich in ach so zahlreichen spanischsprachigen Gegenden stets mehr als fünf umdrehen, ruft man ihn laut in eine Straße, ein Café oder ein Restaurant, begleitete uns samt Gepäck zu den beiden Aufzügen und in die Wohnung Nummer sechzehn. Teppichböden und Rollläden, über die wir staunten, weil wir sie nicht für üblich gehalten hatten, fanden wir zusätzlich zur Grundeinrichtung vor. Dazu jede Menge Staub. Juan drückte uns seine Telefonnummer in die Hand: Llámenme, día y noche, llámenme. – Ruft mich an (egal welches Problem ihr habt!), Tag und Nacht, ruft mich an! Er wohnte unter uns, bildlich unter allen im Haus, in der winzigen eingegliederten Hausmeisterwohnung. Es war also ohnehin kein weiter Weg zu ihm. Trotzdem ging er lieber auf Nummer sicher und kein Fünkchen Heuchelei war in seinen Worten zu erkennen. Er wollte für uns da sein, für die Bewohner des Wolkenkratzers, für den er verantwortlich war. Tag und Nacht. Hingabe, eine andere Hingabe als in Deutschland. Bereits in diesen ersten Stunden in Argentinien deutlich spürbar.

Die folgenden Tage verbrachten wir in einer Art Urlaubseuphorie. Diese riesige Stadt mit all ihren Möglichkeiten lag um uns, wir mitten in ihr, alles konnte erkundet, erfahren und erlebt werden. Eine Stadt, in der jedes barrio, jedes Viertel, durch sein ureigenes Gepräge fast wie eine eigene Welt wirkte. Sie umgab uns laut, heiß und mit der unerschütterlichen Überzeugung ihrer Bewohner, in Südamerika etwas Besonderes zu sein, auf irgendeine Weise „besser“ als die anderen Lateinamerikaner, die nicht so „europäisch“ waren wie sie selbst. Dieser Ruf eilt den Argentiniern gar manchmal voraus, auch uns war er bekannt, wie ihr daraus folgendes, scheinbar unerschütterliches Selbstwertgefühl. War dem wahrhaft so? Noch relevanter schien mir, welche Knospen eine so geartete Selbsteinschätzung trieb.

Das Viertel Belgrano R (R für residencial – Wohngegend) ist voller Cafés und baumgesäumter Wege. Morgens waschen die Hausmeister die Trottoirs sauber von den Hinterlassenschaften der zahlreichen Hof- und Schoßhunde. Straßenkatzen verbergen sich stets im Hintergrund zwischen Büschen und unter Autos, werden aber gefüttert wie anderswo die Stadttauben. Man sieht Papas mit Nachwuchs an der Hand und Kinderwägen schiebend – etwas, was in manch anderem von Männern dominierten Land nach wie vor ziemlich undenkbar wäre, aber gerade für uns sehr erleichternd war. Mein Mann und ich befanden uns in getauschten Rollen. Er hatte Erziehungsurlaub genommen, damit ich arbeiten konnte. Unsere Tochter wurde in diesen Tagen ein Jahr alt. Ihren Geburtstag feierten wir auf dem Spielplatz der Plaza Castelli unter Palmenwedeln, in denen grüngraue Mönchssittiche nisteten. Aurora war entblättert von den Bergen an Kleidung, die noch in Deutschland nötig gewesen war. Sie genoss ihre neue Bewegungsfreiheit und ich freute mich daran, die Konturen ihres kleinen Körpers endlich nicht mehr durch zentimeterdicke Stoffschichten gerade mal erahnen zu müssen.

Nach unseren Erkundungsstreifzügen durch die Stadt verbrachten wir die ersten Abende bei neunundzwanzig Grad im freilich ebenfalls recht temperierten Sand eines Spielplatzes. Für Hitzeliebhaber wie uns, immer frierend im mittleren Europa, waren das paradiesische Verhältnisse. Palmenstämme stützten unsere Rücken, Aurora buddelte. Argentinien hatte uns leicht und unbeschwert empfangen. Es gestand uns dringend nötige Stunden der Erholung zu nach den überfüllten letzten Wochen in Deutschland. Wie gnädig, dass wir noch nicht ahnten, welche Erschöpfungszustände es uns bald zumuten würde.

Zwei Monate später

Eine Mail

Liebe Familien und Freunde,

vielleicht kann sich der eine oder andere vorstellen, wie ich als Schreiberin langer Briefe hibbelig werde, wenn ich kaum noch Worte für euch arrangieren kann. Tagsüber fallen mir ständig Geburtstagsgrüße und anderes ein, was ich versenden möchte und schon versäumt habe. Abends, wenn Aurora schläft und ich um 23 Uhr mit der Unterrichtsvorbereitung fertig bin, schaffe ich nur noch die unumgängliche geschäftliche Korrespondenz. Dann ist Ende mit den Kräften. Nur selten bleibt Energie für einen persönlichen Brief. Deshalb dieser an euch alle.

Blick aus unserem Wohnzimmer

Zur Schule: Von meinen vierzehn Klassen sind zwei schwierig, der Rest ist umgänglich, dennoch aufwendig. Beim Namen kenne ich inzwischen dreißig meiner rund zweihundert Schüler, von denen ich die meisten pro Woche je einmal sehe. Ich arbeite daran, sie alle persönlich ansprechen zu können. Dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern in Argentinien ein ganz anderes ist als in Deutschland, ist mir recht und angenehm. Wir werden von den Kindern beim Vornamen genannt und geduzt, man steht gewissermaßen auf ein- und derselben Stufe. Was das Wegfallen vieler Hierarchien, auch Respektshierarchien, im Alltag bedeutet, das wird sich mir noch zeigen müssen.

Trifft man Schüler auf der Straße, begrüßen sie einen mit einem Küsschen auf die rechte Wange. Dann beäugen, ja bewundern sie Aurora und verabschieden sich wieder mit Küsschen, auch bei Ron. Auch die Männer schmatzen sich auf die Wangen. Manchen neu angekommenen Kollegen verwirrte das reichlich, als Einheimische ihn am Flugplatz abholten. Kolleginnen wiederum amüsierte die überrumpelte Verblüffung ihrer Gatten. Ob es sich befriedend auswirkt, wenn sich Männer täglich und regelmäßig in solch menschlichen Handlungen nähern? Ob es sie vom Kreiseln ums Kräftemessen, sei dieses grob oder subtil, befreit und ein Miteinander stattdessen mehr in den Vordergrund tritt? Zu früh, um darauf zu antworten.

Die Schule ist in Argentinien anders strukturiert als in Europa. Es gibt nicht das System der Klassenlehrer, dafür das der Preceptores. Je ein Preceptor ist für eine Jahrgangsstufe zuständig, im Fall meiner Schule damit für je zwei bis drei Klassen. Er führt am Morgen und nach der Mittagspause die Anwesenheitslisten, teilt Zettel aus, kontrolliert Unterschriften und unterbricht dafür häufig den laufenden Unterricht. Er ist der erste Ansprechpartner für die Eltern und sitzt zusammen mit den anderen Preceptoren in der Preceptoría, einem Büro, das sich unweit der Klassenräume befindet.

Wir haben an unserer Schule das Glück, dass unsere Preceptoren ihre Arbeit ernst nehmen und von den Schülern respektiert werden. Verweist man einen besonders ermahnungsresistenten Schüler des Raumes, dann kann man darauf vertrauen, dass er vom zuständigen Preceptor zur Schulleitung gebracht wird. Von Kollegen anderer Schulen habe ich allerdings genau das Gegenteil gehört.

Die Preceptoren sind hierzulande nicht wegzudenken, denn sie haben den Überblick und helfen bei vielen Dingen. Aber das letzte Wort gesteht man ihnen dennoch nicht zu. Im Rang über ihnen sitzen die Tutores, deren Arbeitsplatz die Tutoría ist, ein eigens für sie bereitgestelltes Büro. Es gibt wieder je einen Tutor pro Jahrgang. Er beschließt Klassenzusammensetzungen und -wechsel, nötige Konferenzen und führt Elterngespräche. Man trifft die Tutoren nicht so oft an wie die Preceptoren und braucht manchmal sogar einen Termin für ein zu besprechendes Anliegen. Beide zusammen, Preceptoren und Tutoren, erfüllen die in Deutschland gängige Funktion des Klassenlehrers. Die Leitung einer Klasse durch einen Lehrer ist nicht bekannt.

Wegen der Stadtgröße und den damit einhergehenden spezifischen Gefahren sind die Teenager ziemlich behütet und in Folge unselbständiger, als man es von Deutschland her kennt. Ich habe am Anfang ständig zu viel vorausgesetzt. Sie brauchen meistens auch für vermeintlich ersichtliche Arbeitsgänge eine Anleitung. Auffällig ist die große Dichte an örtlichen Modenamen. In jeder Klasse gibt es mindestens zweimal den allzu häufigen Juan, gefolgt von jeweils zwei Vertretern von Agostín, Martín und Ezequiel. Die Mädchen nennen sich Agostina, Paula, Camila, Martina, Sofía. Auch mehrere Varianten von Julia sind zahlreich, wie Juliana, Julieta und die italienische Form Giulietta. Untrügliche Nostalgie findet sich dagegen bei einer Edelweiß. Attraktiv klingen Namen, die aus dem Araukanischen, der Sprache der Mapuche, stammen, einem Ureinwohnervolk, das im Süden des Landes einst blühend wurzelte. Anzutreffen sind bei den Jungen Nahuel (Jaguar, sprich Na-uel) und Nehuen (stark, sprich Ne-uen), bei den Mädchen Huilen (Frühling, klingt wie „U-i-lenn) und Ailín (transparent).

Die Art der Argentinier, su forma de ser (ihre Fasson zu sein, sich zu geben, das Leben zu nehmen)? Leichter als diese beobachtet sich zunächst die Optik. Sie ist verwandt mit der südeuropäischen. Jedoch sind die Argentinier mit noch dickeren Haaren geschmückt. Eine einzige Zopfsträhne vieler Mädchen umfasst fast mehr als meine gesamte eigene Haarpracht, sofern sie denn eine Pracht ist. Frauen haben auffallend tiefe, gar raue Stimmen. Oft mehr als schlank wirken sie manchmal schon etwas künstlich. Vielleicht mag der Gedanke im ersten Moment von weit hergeholt erscheinen, doch werden übertriebenes Abnehmen und Schlankheitswahn in der Psychosomatik als Symptom für „sich verdünnisieren wollen“ betrachtet. Nicht in einer Situation oder an einem Ort bleiben zu mögen, sich im Hier und Jetzt nicht am richtigen Platz und folglich nicht wirklich wohl zu fühlen und deshalb „gehen zu wollen“. Die Argentinierinnen der Hauptstadt, reiten sie allesamt auf einer langen Welle einer Modeerscheinung, oder drückt ihr Aussehen, drücken ihre hervortretenden Knochen, einen kollektiven Wunsch aus? Wenn ja, welchen und warum haben sie ihn?

Auf den Straßen und im Stadtzug ist der arbeitende Teil der Bevölkerung weder spritzig noch gelöst, doch die Kinder werden gehätschelt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ein Streicheln hier, ein lustiges Ansprechen dort, ein freundlich verschenktes Lächeln oder ein Bonbon. Sie bekommen all die Zuwendung, die auch die psychische Konstitution eines Erwachsenen nährt – oder nähren würde, bekäme er genug davon. Kleine Argentinier geraten in den kaum aufzuwiegenden Luxus, mit derlei Zärtlichkeiten aufzuwachsen. Aurora macht dadurch riesige Fortschritte. Sie beginnt schon aufzunehmen, was die Leute zu ihr sagen. Es handelt sich praktisch immer um dasselbe, wie Fragen nach Alter, Namen, Herkunft.

Wenn man als Erwachsener irgendwo ein Problem hat, wird einem ebenfalls stets und umfangreich geholfen. Man will sich gegenseitig allzeit unter die Arme greifen. Vielleicht muss man sich im Bezug darauf vor Augen halten, dass das abscheuliche Toben der letzten Militärdiktatur erst seit fünfunddreißig Jahren vorbei ist und das Trauma noch tief sitzt. Keiner will und soll mehr verletzt werden und verhält sich auch den anderen gegenüber entsprechend. Das Versäumnis früherer Generationen, zu lange weggesehen zu haben, wenn auch nur aus Angst, darf sich in keiner Weise wiederholen. Weder im Großen noch im Kleinen. Uns wurde auch für die Schule mehr als nahe gelegt, geradezu befohlen, gegen keinen die Stimme zu erheben. Jegliche Art von „Militärton“ sei ein absolutes No-Go.

Ein Blick zurück in die jüngere Geschichte: 1976 kam (nicht zum ersten Mal) durch einen Putsch das Militär an die Macht. Jahre der Unfreiheit und grausamer Verbrechen am Volk begannen. Dichter und Künstler suchten Schutz im Ausland. Das Ausmaß des Terrors wurde der Öffentlichkeit wegen der Zensur erst nach und nach bekannt. Dreißigtausend Menschen verschluckte er. Wie, wurde bei vielen Opfern nie aufgeklärt. Es findet sich kaum eine Familie, die keinen Angehörigen auf diese Weise verloren hat. Auf der Plaza de Mayo im Zentrum von Buenos Aires versammeln sich bis heute die Madres (Mütter) de la Plaza de Mayo. Sie weinen dort um die Desaparecidos, ihre „verschwundenen“ Kinder. Ihre weißen Kopftücher stellen ein universelles Symbol des Menschenrechtskampfes dar. Diese starken und mutigen Frauen wurden zum nationalen Sinnbild des Kampfes für Gerechtigkeit und legten den Grundstein für eine der wichtigsten Menschenrechtsbewegungen in Lateinamerika. Erst als die Militärgeneräle 1983 beim Krieg um die Falklandinseln scheiterten, konnte die Rückkehr zur Demokratie erzwungen werden.

Zwei erhellende Bücher, die ich jedem nur möglichst nahe legen kann, öffnen Fenster in die Erlebenswelten dieser politisch schaurigen Epoche. Für ihr Werk „Mein Name ist Luz“ (Originaltitel: A viente años, Luz), das in sechzehn Sprachen übersetzt wurde, erhielt die Argentinierin Elsa Osorio 2001 den Literaturpreis von Amnesty International. Ebenso sucht eine junge, als Kind von den Militärs verschleppte Frau in Wolfram Fleischhauers Roman „Drei Minuten mit der Wirklichkeit“ nach ihrer Identität. Beide Male treiben winzige Ungereimtheiten, die vor allem auf tiefer Gefühlsebene basieren, die Kinder der einstigen Kämpfer für eine gerechtere Gesellschaft an, nach ihrer wahren Herkunft zu fahnden und diese auch zu finden. Anstatt sich abzufinden. Mit ewig offenen Fragen.

Bizarr und eigenartig ist der Bezug, oder besser Nicht-Bezug, der Argentinier zu ihrer Muttererde. Vorfahren kamen aus Europa. Viele wollten zurück, konnten es nicht. Auch Sehnsucht ist vererblich. Vielleicht noch mehr als die Anlage zu profundem Sesshaftsein. Man hat den Eindruck, dass die heutigen Argentinier zwar hier wohnen, aber sich nicht unbedingt mit ihrem Land verbunden fühlen. Ein anfangs seltsam anmutendes, mir bisher nicht begegnetes Lebensgefühl. Die Mexikaner kämen von den Azteken, die Peruaner von den Inkas und sie eben von den Einwandererschiffen, wissen die Menschen am Río de la Plata.

Im Großen und Ganzen ist unser Aufenthalt bisher vergleichsweise unkompliziert. Rein optisch hält man uns kaum je für Ausländer und so ziehen wir keinen besonderen Fokus auf uns. Falls wir wegen unseres Akzentes dann doch als nicht-von-hier identifiziert werden, machen wir immer die angenehme Erfahrung, als Europäer geschätzt und willkommen zu sein. In den ersten Tagen muss unser Auftreten dennoch fremder als jetzt gewirkt haben. Man sprach uns sporadisch an und fragte, ob wir Hilfe brauchten. Mit dem täglich größer werdenden Überblick wird unser ganzes Handeln und unsere Art, uns in der Stadt zu bewegen, geschmeidiger, weniger suchend nach Wegen, Läden, Restaurants und plazas. Wir fügen uns ein, wie eine neue Pflanze in einer Blumenrabatte. Hat sich ein Neuankömmling akklimatisiert, wird er nicht mehr als frisch verpflanzt erkannt.

An den Wochenenden ist in jedem größeren Park ein Künstlermarkt mit jeweils eigenem Charakter. Das befriedigt ein bisschen mein Bedürfnis nach Kreativität, weil ich zumindest an der anderer teilhaben kann. Selbst zum Malen kommen werde ich kaum neben Job, Familie und all dem Unbekannten, das es zu erkunden gilt. Das Aussehen der Akteure auf den Märkten ist, wie auch andernorts oft gängig, an den Hippielook angelehnt. Batikklamotten dominieren, dazu zahlreiche Ringe und Zöpfe an allen möglichen Stellen. Brusthaare dürfen wuchern, Achselhaare werden akribisch entfernt. Die hohe Anzahl der Tattoos sticht ins Auge. Jeder kann sich quasi „halbnackt" durch die Stadt bewegen und sie zur Schau stellen. Ganz im Gegensatz zum Hochland Mexikos, wo ich zwei Jahre im Bundesstaat Puebla lebte. Die Lehrerinnen unterrichten in Buenos Aires mit so knappen Trägertops, wie ich sie nicht mal im – in Sachen Kleiderordnung – offenen Deutschland in der Schule anziehen würde. Aber da sich scheinbar ein jeder an der vielen freien Haut immer satt sehen kann, sind die Belästigungen, denen frau ausgesetzt ist, eher selten. Wie unglaublich befreiend und erleichternd nach zwei Jahre lang ertragenem mexikanischen Machismo!

Osterferien gab es keine, aber wenigstens fünf Tage hatte die Schule geschlossen. Raus aus der Stadt und mit dem Bus und kleinkindbedingt ja so sperrigem Gepäck an einen der nächstgelegenen Küstenorte: San Clemente del Tuyú. Nach dreihundertdreißig Kilometern erreichten wir ihn an der Atlantikküste, einer von vielen, an denen die Kosmopoliten der Großstadt die Beine hochlegen. Welche Wohltat, saubere Seeluft zu atmen! Der Strand weitläufig und immer windgebürstet. Lieblicheres gibt es im Norden, an Brasiliens bunten Stränden. Aurora plantschte in den Wellen, lachte und lachte und lachte. Abends spazierten wir in die Pampa, die gleich hinter dem Zweihundert-Einwohner-Örtchen beginnt. Dort hatten wir bildlich vor uns, warum das Pampagras diesen Namen trägt. Es wächst, soweit das Auge reicht.

Mit jeder Querstraße, die man sich vom Strand entfernt, taucht man tiefer ins Weideland. Krasser Stadt-Land-Gegensatz. In der Innenstadt von Buenos Aires werden annähernd Münchener Mietpreise verlangt. Dort, in San Clemente, fragte ich auch nach diesen. Die angesprochene Señora meinte ganz verdutzt, ob denn ihr Einzimmerhaus nur für uns drei wäre. Das sei ja unglaublich luxuriös, wenn wir uns das nicht mit anderen teilten. Es koste im Monat immerhin fünfzig Euro Miete. Sie war gewöhnt, es samt Mitbenutzung des Gemeinschaftsbades an Arbeiter der Strandhotelbaustellen zu vergeben. Trotzdem, es kann nicht schaden zu wissen, dass es solche Optionen gibt. Falls man mal in Umstände gerät, in denen man all sein Geld zusammenhalten will.

Ein Drittel der Argentinier wohnt in der Hauptstadt. Städter und Landbevölkerung kollidieren, so unterschiedlich ist ihr Dasein und allem voran ihr Lebensgefühl. Doch auch innerhalb der Stadt gibt es freilich starke Gefälle. Unser Hausmeister bewältigt gefühlt einen 24-Stunden-Job, weil er sechs Tage pro Woche in seiner winzigen Wohnung im Haus immer erreichbar zu sein hat. Der Wachmann der Schule arbeitet pro Tag vierzehn Stunden, man gibt ihm ebenfalls nur am Sonntag frei. Er meistert damit eine 84-stündige Woche und verfügt drum herum über praktisch keinerlei Freizeit.

Kindermädchen und Haushaltshilfen werden mit zwei bis drei Euro pro Stunde entlohnt. Zeit um sich weiterzubilden, ausreichend und damit gesund zu schlafen oder den Körper zu bewegen, bleibt so natürlich nicht. Wer von ihren Jobgebern über größere Geldsummen verfügt, versucht immer noch, diese tunlichst außer Landes zu schaffen. Die wirtschaftliche Stabilität ist so unsicher, dass sich die Mittelschicht nur schwer oder gar nicht etwas erarbeiten und aufbauen kann. Eine Kollegin meinte dazu: „Weißt du, wir sind an die Zusammenbrüche des Landes gewöhnt. Wir rechnen mit nichts anderem und leben damit.“ Man kann sich als Europäer der jüngeren Generationen kaum vorstellen, sein Lebtag lang Situationen ausgesetzt zu sein, welche die eigenen Lebenspläne jederzeit erheblich beeinträchtigen können.

Nachdem 1955 Präsident Juan Perón, dessen Gattin Eva – von ihren Anhängern liebevoll Evita genannt und international gerühmt – abgesetzt wurde, folgten mehrere Regierungswechsel, gepaart mit unterschiedlichen politischen Ideologien. Die Führung des Landes war instabil, so wurde es auch die Wirtschaft. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählte Argentinien zu den reichsten Ländern der Welt. Sein Abstieg von der ersten in die dritte Welt gipfelte unter Präsident de la Rúa und seiner Mitte-Links-Regierung La Alianza. Argentinien versank im wirtschaftlichen und politischen Chaos. Die Bevölkerung verlor jegliches Vertrauen in den Staat.

Als wir von unserem Kurzurlaub zurückkamen, landeten wir wohnungstechnisch im Desaster. Ich hatte ja schon erzählt, dass unser Apartment bei unserer Ankunft entgegen allen Versprechungen schmutzig und renovierungsbedürftig war. Wir mussten warten, bis der Vermieter vom Urlaub kam, um die Lage mit ihm zu erörtern. Er versprach uns einen frischen Anstrich und einen neuen Teppich. Die Malerarbeiten wurden während unserer Abwesenheit an Ostern gemacht. Die beiden vom Hausherrn dafür angeheuerten Männer haben unsere sämtlichen Möbel und Sachen grob auf einen Berg geschichtet im Wohnzimmer hinterlassen, zusammen mit ihrem ganzen Schutt, einschließlich ihrer Essensreste. Dazu ist alles von einer Staubschicht überzogen, da sie offensichtlich die Wände vor dem Streichen abgeschliffen haben. Der Teppich ist jetzt derart dreckig, dass man davon graue Fußsohlen bekommt. Durch die drei kaputten Fensterscheiben regnet es, wenn wir die Rollos nicht rechtzeitig herunter lassen. Verständlicherweise ist unser Ärger mächtig und das alles kostet unnötig Kraft. Ich war gestern in der Schule elend müde vom endlosen Putzen. Auf weitere lehrreiche Eindrücke dieser Art versuchen wir in Zukunft tunlichst zu verzichten und werden die Dinge nicht mehr in Vermieters Hände legen!

Bisher genießen wir unsere getauschten Rollen, ich zurück im Job und Ron als Hausmann. Außerdem wiegt das allabendlich farblich wechselnde Panorama vor unseren Wohnzimmerfenstern beim Sonnenuntergang so schnell nichts mehr auf!

Wir drei schicken euch ganz, ganz liebe Südamerikagrüße und ihr wisst ja, ich schreibe, wann immer es mir möglich ist!

Gute oder üble Lüfte?

April und Herbstwetter. Argentinisches Herbstwetter. Die Temperaturen steigen mittags noch auf siebenundzwanzig Grad und der Himmel erstrahlt in lichtem Blau. Die Morgen sind etwas frischer und lange Hosen nicht mehr unangenehm. Auch die letzten Urlauber sind zurück aus ihren Feriendomizilen und füllen, beziehungsweise überfüllen, Parks und öffentliche Plätze dieser eng gebauten Stadt. Entweder aalen sie sich in der Sonne oder sie essen Pizza und empanadas (mit Fleisch, Käse oder Gemüse gefüllte Teigtaschen) aus Kartons und schlürfen dazu Mate.

Abends durchziehen Duftwolken die Straßen der Stadt der Guten Lüfte, wie Buenos Aires wegen seiner zuverlässigen, die Luft reinigenden Brisen wörtlich übersetzt heißt. In jedem Garten, Vorgarten, Innenhof und auf jedem Balkon grillt man Rindersteaks. Das Aroma: umwerfend oder durchdringend. Letzteres dann, wenn es einem nicht mehr gelingt, einen Kubikmeter Luft zum Atmen zu ergattern, der nicht von Bratenfett durchtränkt ist. Auch unsere Wäsche wurde in Mitleidenschaft gezogen, wenn sie feucht an der Leine flatterte. Viele Male holten wir sie nach zehn Minuten eiligst in unsere geschlossenen vier Wände. Die Nachbarn unter uns hatten auf ihrem Balkon mit der Essenszubereitung begonnen. Zu intensiv setzte sich der Fleischgeruch im Textilgewebe fest. Doch wir wollten weder unseren Kleiderschrank mit einem Restaurant verwechseln noch unterwegs geruchsbedingt mit den Fleischwaren auf einer Ebene stehen. Trotzdem trägt so ein Rauch-Kohle-Grillgemisch zu einer gewissen Leichtigkeit in der Stimmung bei, verlängert es doch das Sommergefühl, und es hält sich nicht selten, bis am nächsten Morgen der Wecker klingelt.

Seltsamerweise schien die Luft Mitte des Monats immer undurchsichtiger zu werden. Smog, je nach Wetterlage mehr oder weniger, wie wir zunächst glaubten. Aber war die Baumallee, zwanzig Meter vor unserem Haus, schon immer dermaßen graubraun verschleiert gewesen?

„Ihr Argentinier grillt aber unglaublich viel!“, kommentierten wir neu zugereisten Deutschen die Luftverhältnisse.

„Si, si“, antworteten unsere einheimischen Kollegen. „Wir lieben Fleisch!“

Als nach Tagen die Luft immer dicker und dazu die Wohlgerüche von etwas anderem, was man mit Kompost und Gartenabfällen assoziierte, überdeckt wurden, begannen selbst die zahlreichen Raucher unter den Kollegen die Nase zu rümpfen. Jetzt ließen sich auch ihre desensibilisierten Geruchszellen nicht mehr täuschen.

„Das kommt im Herbst manchmal vor“, klärten sie uns auf, bis dahin noch recht gelassen. Wehten die Winde über das Río Paraná Delta in Richtung Nordost, bekam Buenos Aires automatisch irgendwann alles zu spüren, beziehungsweise zu riechen, was die Luftmassen mitführten. Und dort, nordwestlich der Stadt, wurde nicht etwa gegrillt, sondern Ackerland „gesäubert“.

„Aber das kann doch nicht normal sein, dass Buenos Aires jeden Herbst eingeräuchert wird!“

„No, ist es auch nicht. Die Feuer müssen heuer außer Kontrolle geraten sein“, wurde im Lehrerzimmer trefflich vermutet.

Am 17. April 2008 betrug die Sicht noch hundert Meter. Gespenstisch erinnerte sie an apokalyptische Filme, an Szenarien von Vulkanausbrüchen. Ein braungelblicher Schleier hing über allem. Grüne Palmen und bunte Blumen wirkten wie auf altvergilbten Fotos. Zungen belegten sich mit einem ekelhaften Film, Augen tränten und Lungen versuchten sich durch einen reflexartigen Schutzmechanismus der stickigen Luft zu verweigern. Automatisch begann man ganz flach zu atmen, verursachte doch jeder Atemzug einen rauen Hals und Hustenreiz. Die anfängliche Gelassenheit war dahin, auch bei uns. Man konnte ja nicht ausweichen. Man musste trotzdem zur Arbeit und in den Supermarkt. Nach und nach drang der Rauch unabwendbar durch nicht zu stopfende sowie geheime Ritzen in die Wohnungen.

Am 18. April glaubte niemand mehr an die „Guten Lüfte“. Pressemeldungen gaben erste Fakten bekannt und überall wurde der Zustand diskutiert. Inzwischen standen siebenhundert Quadratkilometer Gras- und Buschland in Flammen. Dreihundert Brandherde hatte man gezählt. Mit Löschflugzeugen sollten sie eingedämmt werden. Das sonnige Wetter arbeitete dagegen, ebenso der anhaltende Nordostwind. Er tunkte die Hauptstadt in eine Rauchwolke von monströsen Ausmaßen. Den ankommenden Flugzeugen konnte auf dem Stadtflughafen Aeroparque keine Landeerlaubnis mehr erteilt werden. Glücklicherweise war auf dem internationalen Flughafen weiter südlich die Sicht soweit frei, dass sie dorthin umgeleitet werden konnten. Zeitweise mussten wegen der sich häufenden Auffahrunfälle die Autobahnen gesperrt werden. Das lähmte dann auch den Linienbusverkehr.