Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

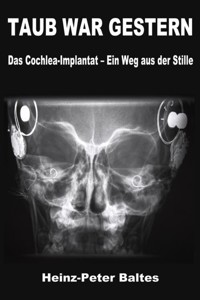

Von völliger Stille zum Klang des Lebens – Die Revolution der Cochlea-Implantate Was, wenn ein Leben ohne Gehör nicht das endgültige Schicksal sein muss? Was, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Welt der Klänge zu betreten – durch die Kraft der modernen Medizin? Dieses Buch erzählt die faszinierende Geschichte der Cochlea-Implantate, einer bahnbrechenden Technologie, die tauben Menschen ermöglicht, zu hören. Es kombiniert wissenschaftliche Fakten mit einer zutiefst persönlichen Erzählung: Die wahre Geschichte einer Familie, die vor der schwerwiegenden Entscheidung stand, ihr Kind mit einem Cochlea-Implantat versorgen zu lassen – und die eindrucksvollen Erfolge, die daraus folgten. Für wen ist dieses Buch? Eltern, die sich mit der Entscheidung für ein CI beschäftigen und fundierte Informationen suchen Menschen mit Hörverlust, die über eine Implantation nachdenken Fachpersonal aus Medizin, Audiologie und Therapie, die tiefer in das Thema eintauchen möchten Alle, die sich für Medizintechnik und die faszinierenden Möglichkeiten der modernen Hörversorgung interessieren Was erwartet die Leser? Eine verständliche Erklärung, wie Cochlea-Implantate funktionieren und welchen Einfluss sie auf das Leben haben Die spannende Geschichte ihrer Entwicklung – von den ersten Experimenten bis zu den modernsten Systemen Persönliche Einblicke und emotionale Erfahrungen mit dem CI Wissenschaftlich fundierte Informationen über den Ablauf der Operation, die Reha und die langfristigen Hörerfolge Zukunftsperspektiven: Wie könnte sich das Hören mit KI und neuen Technologien weiterentwickeln? Das Buch beleuchtet nicht nur die medizinischen und technischen Aspekte, sondern stellt die Menschen in den Mittelpunkt: Diejenigen, die durch das Cochlea-Implantat ein neues Leben beginnen durften. Lassen Sie sich von den Möglichkeiten der modernen Hörversorgung begeistern – und von den emotionalen Erfahrungen eines Vaters einer gehörlosen Tochter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TAUB WAR GESTERN

Das Cochlea-Implantat – Ein Weg aus der Stille

Inhaltsverzeichnis

Warum dieses Buch?

Meine persönliche Motivation

Ein Blick auf die Entwicklung der Cochlea-Implantate

Erfahrungen und Herausforderungen

Struktur dieses Buches

Einführung in die Welt des Cochlea-Implantats

Die Bedeutung des Hörens und der Gehörlosigkeit

Die Geschichte der Hörhilfen vor dem Cochlea-Implantat

Erste Visionen: Die Idee des künstlichen Hörens

Die Pionierzeit der Cochlea-Implantate

Die ersten Versuche in den 1950er- und 1960er-Jahren

Die Entwicklung des ersten funktionierenden Cochlea-Implantats

Die ersten CI-Versuche in Deutschland

Meilensteine der CI-Technologie

Von Ein-Kanal zu Mehrkanal-Systemen

Entwicklung erster tragbarer Sprachprozessoren

Die ersten kommerziellen CI-Systeme

Der Durchbruch: Cochlea-Implantate in Deutschland

Die Pionierarbeit in Hannover und Freiburg

Die ersten deutschen CI-Patienten und ihre Erfahrungen

Die gesellschaftliche Akzeptanz des CI in Deutschland

Die technische Weiterentwicklung der Implantate

Die medizinischen Voraussetzungen für eine Cochlea-Implantation

Der operative Eingriff: Ablauf und Herausforderungen

Die erste Aktivierung des Cochlea-Implantats: Ein neuer Zugang zur Welt des Hörens

Der Weg zur bilateralen Implantation

Die langfristige Anpassung und Optimierung des Cochlea-Implantats

Fortschritte in der Klangqualität moderner Cochlea-Implantate

Die Herausforderungen des Hörens mit einem Cochlea-Implantat

CI für Kinder: Ein medizinischer und ethischer Diskurs

Wann sollten Kinder implantiert werden

Die Debatte um die Gehörlosenkultur – Warum einige Gehörlose das Cochlea-Implantat kritisch sehen

Die langfristigen Hörerfolge von frühimplantierten Kindern

Die verschiedenen CI-Hersteller und ihre Systeme

Cochlear: Der Pionier aus Australien – Historie, Entwicklungen und aktuelle Modelle

MED-EL: Innovation aus Österreich – Technologische Schwerpunkte und Besonderheiten

Advanced Bionics: Amerikanische High-Tech-Lösungen – Klangqualität und Anpassungsmöglichkeiten

Der Zugang zu Cochlea-Implantaten

Medizinische und finanzielle Hürden

Politische und gesellschaftliche Maßnahmen zur Verbesserung der Cochlea-Implantat-Versorgung

Zukunftsperspektiven: Welche technologischen Entwicklungen sind zu erwarten?

Operation und Heilungsverlauf

Wie läuft eine CI-Operation ab? – Ablauf, Vorbereitung und Risiken

Vorbereitung auf die Operation

Der Ablauf der Operation

Risiken und mögliche Komplikationen

Die ersten Wochen nach der OP – Heilungsphase und erste Klangeindrücke

Die unmittelbare Zeit nach der Operation

Der Heilungsprozess – Was passiert im Körper?

Die erste Anpassung – Der große Moment der Aktivierung

Die Anpassung der Klangeindrücke

Der emotionale Umgang mit den ersten Höreindrücken

Die langfristige Eingewöhnung an das Hören mit CI – Rehabilitation und Nachsorge

Der erste große Meilenstein: Sprachverstehen und Differenzierung von Klängen

Der Einfluss der individuellen Hörbiografie auf die Eingewöhnung

Herausforderungen im Alltag: Vom Einzelgespräch bis zur lauten Umgebung

Langfristige Nachsorge und regelmäßige Anpassungen

Die emotionale Seite der Eingewöhnung

Hörerfolg mit CI: Warum nicht jeder gleich gut hört

Die Rolle der individuellen Hörbiografie – Warum Hördauer und Taubheitsursache entscheidend sind

Die Bedeutung des Hörgedächtnisses: Hören ist Lernen

Der Einfluss der Taubheitsursache auf den Hörerfolg

Das Alter bei der Implantation: Ein entscheidender Faktor

Die Bedeutung von Hörgeräten vor der Implantation

Rehabilitationsprogramme für CI-Träger – Logopädie, Hörtraining, Musiktherapie

Logopädie: Die Kunst des Sprachverstehens neu erlernen

Hörtraining: Das Gehirn lernt, wieder zu hören

Musiktherapie: Der Schlüssel zur Klangvielfalt

Grenzen des CI – Was es (noch) nicht kann

Das fehlende natürliche Klangempfinden

Die Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung von Musik

Probleme mit Hintergrundgeräuschen und akustisch schwierigen Umgebungen

Die Einschränkungen beim Richtungshören

Emotionale und soziale Herausforderungen durch die Grenzen des CIs

Die Zukunft: Neue Technologien und mögliche Verbesserungen

CI im Alltag: Herausforderungen und Lösungen

Telefonieren und Musik hören mit CI

CI im Berufsleben - Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten

Freizeit und Sport mit CI - Schwimmen, Extremsport, Sicherheitshinweise

Risiken und mögliche Komplikationen

Technische Probleme und Geräteausfälle - Defekte Elektroden, Prozessorprobleme

Medizinische Risiken und Nebenwirkungen - Infektionen, Schwindel, Geschmacksstörungen

Psychologische Herausforderungen für CI-Nutzer - Identitätskrisen, Stress in lauten Umgebungen

CI und zukünftige Entwicklungen

Brain-Computer-Interfaces und Künstliche Intelligenz - Wie KI das Hören mit CI verbessern könnte

Elektrode-zu-Hirn-Implantate - Alternative Ansätze zur direkten neuronalen Stimulation

Regenerative Medizin: Hoffnung auf biologisches Hören - Stammzellenforschung, Gentherapie

Mein persönlicher Weg mit dem Cochlea-Implantat

Die Entscheidung für das CI – Warum es keine leichte Wahl war - Eigene Gedanken und Erlebnisse

Die Erfahrungen meiner Tochter mit CI - Ihre Hörerfolge, Herausforderungen, Entwicklung

Rückblick und Fazit: Würde ich es wieder tun? - Eine persönliche Einschätzung

Abschließende Gedanken: Die Zukunft des Hörens

Wie wird sich die Hörversorgung weiterentwickeln?

Wie können CI-Träger ein noch besseres Leben führen?

Dank an die CI-Pioniere und alle, die diesen Weg ermöglicht haben

Widmung und Danksagung

Impressum:

Einleitung

Hören ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Sie nehmen Gespräche, Musik, Naturgeräusche oder Verkehrslärm ganz nebenbei wahr, ohne darüber nachzudenken. Doch für Menschen mit hochgradigem Hörverlust oder angeborener Taubheit ist diese Welt der Klänge oft verschlossen. Hier beginnt die Geschichte der Cochlea-Implantate (CI), einer technologischen Errungenschaft, die es ermöglicht, Menschen mit schwerem Hörverlust wieder Zugang zur auditiven Welt zu verschaffen.

Dieses Buch richtet sich an Menschen, die von Hörverlust betroffen sind, insbesondere Gehörlose und Schwerhörige, die über die Möglichkeiten eines Cochlea-Implantats nachdenken. Es soll eine umfassende und verständliche Darstellung der Entwicklung, Funktionsweise, Vorteile und Herausforderungen der CI-Technologie bieten. Dabei geht es nicht um eine medizinisch-wissenschaftliche Abhandlung, sondern um eine praxisnahe und lebensnahe Annäherung an das Thema, die vor allem Betroffenen, aber auch deren Familien und Freunden eine Orientierung geben soll.

Warum dieses Buch?

Die Entscheidung für oder gegen ein Cochlea-Implantat ist für viele Menschen eine der wichtigsten ihres Lebens. Es handelt sich nicht einfach um ein technisches Hilfsmittel wie eine Brille oder ein Hörgerät, sondern um einen tiefgreifenden Eingriff in das eigene Leben. Viele Fragen und Unsicherheiten begleiten diesen Entscheidungsprozess: Ist die Operation riskant? Wie sind die Erfolgsaussichten? Welche Hersteller gibt es und welches System ist das beste für mich? Wie verändert sich mein Leben nach der Implantation? Dieses Buch soll Antworten auf diese Fragen liefern und Betroffenen Mut machen, sich fundiert mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Ein weiteres zentrales Anliegen dieses Buches ist es, die Debatte rund um Cochlea-Implantate in der Gesellschaft zu beleuchten. Während viele Menschen die CI-Technologie als medizinisches Wunderwerk ansehen, gibt es auch kritische Stimmen, insbesondere aus der Gehörlosenkultur. Manche betrachten das CI nicht als Segen, sondern als eine Bedrohung für die Gebärdensprachgemeinschaft und die Kultur der Gehörlosen. Es ist wichtig, auch diese Perspektive zu verstehen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Meine persönliche Motivation

Ich habe selbst erlebt, wie lebensverändernd ein Cochlea-Implantat sein kann. Meine Tochter wurde 1998 nach einer schweren Meningitis im Alter von nur neun Monaten an der MHH in Hannover implantiert. Sie war damals das jüngste jemals in Deutschland implantierte Kind. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie entscheidend es ist, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu erhalten. Die Entwicklung eines Kindes mit einem CI, die ersten Hörerfahrungen, die mühsame, aber lohnende Rehabilitation – all das sind Themen, die ich aus erster Hand kenne und in diesem Buch mit anderen Betroffenen teilen möchte.

Dieses Buch soll daher nicht nur eine sachliche Informationsquelle sein, sondern auch eine Inspiration. Es soll zeigen, dass Hörverlust nicht das Ende der Kommunikation bedeuten muss, sondern dass es Mittel und Wege gibt, die Welt des Hörens neu zu entdecken. Dabei geht es nicht darum, eine einseitige Meinung zu propagieren, sondern verschiedene Aspekte und Perspektiven aufzuzeigen.

Ein Blick auf die Entwicklung der Cochlea-Implantate

Die Technologie der Cochlea-Implantate hat eine lange und faszinierende Geschichte hinter sich. Erste Versuche, den Hörsinn elektrisch zu stimulieren, wurden bereits im 18. Jahrhundert unternommen. Doch es dauerte bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis die ersten funktionierenden Implantate entwickelt wurden. Heute gibt es moderne Mehrkanalsysteme, die ein nahezu natürliches Hören ermöglichen und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Die Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Was früher noch als unmöglich galt, ist heute für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden. Die moderne Medizin und Technik haben es ermöglicht, dass sogar taub geborene Kinder Sprache erlernen und in der hörenden Gesellschaft integriert werden können. Dies war vor wenigen Jahrzehnten noch unvorstellbar.

Heute ist die Entwicklung der Cochlea-Implantate noch lange nicht abgeschlossen. Ständig arbeiten Forscher und Ingenieure daran, die Technik zu verbessern. Moderne CI-Systeme bieten mittlerweile sogar Möglichkeiten zur drahtlosen Anbindung an Smartphones oder Computer, was das Hörerlebnis weiter optimiert. Auch die Möglichkeiten der individuellen Anpassung haben sich stark verbessert, sodass viele CI-Träger eine deutlich bessere Klangqualität erleben als noch vor wenigen Jahren.

Erfahrungen und Herausforderungen

Natürlich gibt es neben den Vorteilen auch Herausforderungen. Ein CI ist kein Wundermittel, das von heute auf morgen vollständiges Hören ermöglicht. Viele Nutzer berichten von einer längeren Eingewöhnungszeit, in der sich das Gehirn an die neuen Klänge gewöhnen muss. Vor allem für Menschen, die von Geburt an taub sind, kann das Verstehen von Sprache mit einem CI anfangs eine große Herausforderung sein. Hier kommt es auf intensive Rehabilitation und Training an, um die bestmöglichen Erfolge zu erzielen.

Auch gesellschaftlich gibt es Herausforderungen. Noch immer gibt es Vorurteile gegenüber CI-Trägern, sei es aus der Gehörlosen-Community oder aus der allgemeinen Gesellschaft. Manche Menschen betrachten ein CI als eine "künstliche Lösung", die die Identität der Betroffenen verändert. Andere glauben, dass ein CI keine echte Alternative zur Gebärdensprache sei. In diesem Buch wird auf diese Diskussionen eingegangen, um einen differenzierten Blick auf das Thema zu ermöglichen.

Struktur dieses Buches

Um den Leser bestmöglich durch das Thema zu führen, ist das Buch in verschiedene Abschnitte unterteilt. Nach dieser Einleitung geht es zunächst um die Geschichte und Entwicklung der Cochlea-Implantate, beginnend mit den ersten wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu den modernsten Systemen. Danach folgen technische Erklärungen, medizinische Aspekte sowie die gesellschaftlichen Debatten. Der letzte Teil des Buches wird von einer persönlichen Erfolgsgeschichte geprägt sein: dem Weg meiner Tochter mit ihrem Cochlea-Implantat.

Ob Sie selbst betroffen sind, ein Familienmitglied haben, das über ein Cochlea-Implantat nachdenkt, oder einfach neugierig auf diese faszinierende Technologie sind – dieses Buch soll Ihnen alle wichtigen Informationen liefern. Die Entscheidung für oder gegen ein Cochlea-Implantat ist eine sehr persönliche, aber mit dem richtigen Wissen kann sie bewusster und fundierter getroffen werden.

Einführung in die Welt des Cochlea-Implantats

Die Bedeutung des Hörens und der Gehörlosigkeit

Hören ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Der Klang von Stimmen, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen des Meeres oder die Melodie eines Lieblingsliedes – all diese akustischen Eindrücke prägen unsere Wahrnehmung der Welt. Sie verbinden uns mit unseren Mitmenschen, schaffen Nähe und ermöglichen eine spontane, unbewusste Kommunikation. Doch was passiert, wenn diese akustische Welt verstummt?

Für Gehörlose ist die Welt eine andere. Sie ist nicht still im eigentlichen Sinne, sondern voller Eindrücke, die für Hörende oft unsichtbar bleiben. Mimik, Gestik und Körpersprache gewinnen an Bedeutung, während der direkte Augenkontakt zu einem essenziellen Kommunikationsmittel wird. Wer von Geburt an gehörlos ist oder früh sein Gehör verloren hat, entwickelt eine ganz eigene Art, die Welt zu erfassen. Doch für Menschen, die im Laufe ihres Lebens ihr Hörvermögen verlieren, stellt der Hörverlust oft eine drastische Veränderung dar, die tiefe Spuren hinterlassen kann.

Die Bedeutung des Hörens reicht weit über den reinen Sinneseindruck hinaus. Sprache, ein zentrales Instrument der menschlichen Verständigung, basiert auf der Fähigkeit, Töne zu erkennen, zu differenzieren und nachzuahmen. Schon Säuglinge lauschen den Stimmen ihrer Eltern, ahmen Laute nach und formen so allmählich ihre eigene Sprache. Dieser natürliche Prozess ist für gehörlose Kinder in der Regel nicht möglich. Sie müssen alternative Wege finden, um Sprache zu erlernen – sei es durch Gebärdensprache oder durch intensive logopädische Förderung.

Doch der Hörsinn ist nicht nur für die Sprachentwicklung entscheidend, sondern auch für soziale Interaktionen. Wer hört, nimmt nicht nur gesprochene Worte wahr, sondern auch Zwischentöne, Betonungen und Emotionen. Ein Seufzen kann Mitgefühl ausdrücken, eine veränderte Stimmlage kann auf Ironie oder Ärger hinweisen. Für Gehörlose bleiben viele dieser feinen Nuancen verborgen, was die zwischenmenschliche Kommunikation erschwert.

Die Herausforderungen, die mit Gehörlosigkeit einhergehen, sind vielschichtig. In einer Welt, die stark auf auditive Signale setzt, kann Gehörlosigkeit zu sozialer Isolation führen. Telefonate, Durchsagen in Bahnhöfen oder Alarmgeräusche sind für Gehörlose oft nur durch technische Hilfsmittel oder die Unterstützung anderer zugänglich. Während Hörende beiläufig Gesprächen in Cafés oder auf der Straße lauschen können, müssen Gehörlose sich aktiv auf visuelle Signale konzentrieren, um Informationen aufzunehmen. Das kann anstrengend sein und führt oft dazu, dass sich Gehörlose in einer überwiegend hörenden Gesellschaft ausgeschlossen fühlen.

Zugleich gibt es in der Gehörlosengemeinschaft eine reiche und lebendige Kultur, die weit über den bloßen Verzicht auf das Hören hinausgeht. Die Gebärdensprache ist mehr als nur ein Ersatz für das gesprochene Wort – sie ist eine eigene, visuell-manuelle Sprache mit Grammatik, Syntax und Dialekten. Gehörlose entwickeln oft eine ausgeprägte Fähigkeit zur nonverbalen Kommunikation, die für Hörende nur schwer nachvollziehbar ist. Sie sind es gewohnt, mit den Augen zu hören und mit den Händen zu sprechen, was in ihrer Gemeinschaft ein starkes Zugehörigkeitsgefühl schafft.

Doch so vielfältig die Erfahrungen gehörloser Menschen auch sein mögen, eines bleibt für viele eine zentrale Frage: Ist es möglich, das Gehör auf künstlichem Wege wiederherzustellen? Diese Frage beschäftigte Wissenschaftler und Mediziner bereits seit Jahrhunderten. Während klassische Hörgeräte lediglich vorhandenes Hörvermögen verstärken, konnte erst mit der Entwicklung der Cochlea-Implantate ein völlig neuer Ansatz verfolgt werden – die direkte elektrische Stimulation des Hörnervs.

Mit der Einführung dieser Technologie entstand eine kontroverse Debatte. Während viele Eltern von gehörlosen Kindern sich begeistert von der Möglichkeit zeigten, ihren Kindern das Hören zu ermöglichen, äußerten Teile der Gehörlosenge-meinschaft Bedenken. War es wirklich notwendig, das natürliche Leben eines gehörlosen Menschen zu verändern? Würden Cochlea-Implantate dazu führen, dass die Gehörlosenkultur an Bedeutung verliert?

Diese Diskussion zeigt, dass Gehörlosigkeit nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche Dimension hat. Für einige ist es eine Behinderung, die durch technische Hilfsmittel überwunden werden kann, für andere ist es eine kulturelle Identität, die nicht zwangsläufig „repariert“ werden muss. Cochlea-Implantate stehen damit nicht nur für eine technologische Errungenschaft, sondern auch für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel.

Für viele Gehörlose, die sich für ein Cochlea-Implantat entscheiden, eröffnet sich eine neue Welt des Hörens. Doch diese Welt ist nicht identisch mit der eines normal Hörenden. Töne werden anders wahrgenommen, Sprache klingt anfangs oft mechanisch und ungewohnt. Das Gehirn muss lernen, diese neuen Reize zu interpretieren, was Geduld und intensives Training erfordert. Doch für viele ist der Gewinn an Lebensqualität enorm – sie können wieder Gespräche führen, Musik genießen oder sich im Straßenverkehr sicherer orientieren.

Die Bedeutung des Hörens kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es geht nicht nur um das Wahrnehmen von Klängen, sondern um die Möglichkeit zur Kommunikation, zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur emotionalen Verbundenheit mit anderen Menschen. Gehörlosigkeit bedeutet nicht nur den Verlust eines Sinnes, sondern erfordert eine völlig andere Art der Interaktion mit der Welt. Cochlea-Implantate bieten die Möglichkeit, diese Barrieren zumindest teilweise zu überwinden – eine Möglichkeit, die für viele Gehörlose Hoffnung und neue Chancen bedeutet.

Mit diesem Verständnis der Bedeutung des Hörens und der Auswirkungen von Gehörlosigkeit ist der Grundstein gelegt, um die Entwicklung und den Fortschritt der Cochlea-Implantate in den kommenden Kapiteln detaillierter zu betrachten.

Die Geschichte der Hörhilfen vor dem Cochlea-Implantat

Der Mensch hat seit jeher nach Möglichkeiten gesucht, den Verlust des Hörvermögens zu kompensieren. Schon in der Antike gab es Versuche, das Hören auf mechanische Weise zu verbessern. Doch der Weg von den ersten einfachen Hörhilfen bis zur bahnbrechenden Entwicklung des Cochlea-Implantats war lang und von vielen kleinen Fortschritten geprägt.

Die frühesten bekannten Hilfsmittel für Schwerhörige waren sogenannte Hörrohre. Diese trichterförmigen Gebilde bestanden oft aus Metall oder Elfenbein und wurden vor das Ohr gehalten, um Schallwellen gezielt in den Gehörgang zu leiten. Das Prinzip war simpel: Der Schall wurde gebündelt und verstärkt, ähnlich wie bei einem Megafon, nur mit umgekehrter Wirkung. Solche Hörrohre waren zwar wenig effektiv, da sie Geräusche nur in begrenztem Maße verstärkten, doch sie waren über viele Jahrhunderte hinweg die einzige technische Möglichkeit, das Gehör zumindest etwas zu unterstützen.

Im 17. und 18. Jahrhundert begannen Wissenschaftler, das menschliche Ohr genauer zu erforschen. Dabei entstand die Erkenntnis, dass Schwerhörigkeit nicht nur ein Problem der äußeren Ohrstruktur sein konnte, sondern auch mit der Verarbeitung von Schall im Innenohr zusammenhing. Diese medizinischen Einsichten führten dazu, dass Hörhilfen allmählich weiterentwickelt wurden. Man experimentierte mit verschiedenen Materialien, um die Schallübertragung zu optimieren und versuchte, individuelle Hörrohre an die spezifischen Bedürfnisse einzelner Patienten anzupassen.

Erst im 19. Jahrhundert kam mit der Erfindung des Telefons durch Alexander Graham Bell eine völlig neue Möglichkeit auf, Schall technisch zu verstärken. Die Idee, elektrische Signale zur Schallübertragung zu nutzen, führte dazu, dass bald auch die ersten elektrischen Hörgeräte entwickelt wurden. Diese Geräte waren allerdings noch sehr groß und unhandlich. Sie bestanden aus einer Kombination von Mikrofon, Verstärker und Kopfhörer, mussten oft mit Batterien betrieben werden und waren nur eingeschränkt tragbar.

Die eigentliche Revolution begann im frühen 20. Jahrhundert mit der Einführung der ersten tragbaren Hörgeräte. Diese basierten zunächst auf Vakuumröhren-Technologie, die eine deutlich stärkere Verstärkung von Schallwellen ermöglichte als die bisherigen mechanischen Hilfsmittel. Doch auch diese frühen Modelle waren groß und schwer. Sie bestanden aus einem separaten Verstärkermodul, das oft an der Kleidung befestigt oder in einer Tasche getragen werden musste, während das eigentliche Hörstück über ein Kabel mit dem Ohr verbunden war.

Erst mit der Entwicklung der Transistor-Technologie in den 1950er-Jahren konnten Hörgeräte kleiner und effektiver werden. Transistoren ersetzten die sperrigen Vakuumröhren, was zu einer erheblichen Miniaturisierung führte. Plötzlich waren Hörgeräte nicht mehr größer als eine Streichholzschachtel und konnten direkt hinter dem Ohr getragen werden. Diese neue Generation von Hörgeräten wurde zunehmend akzeptiert, da sie die Lebensqualität vieler Menschen erheblich verbesserte. Doch trotz aller Fortschritte blieb eine zentrale Einschränkung bestehen: Hörgeräte konnten den Schall nur verstärken, waren aber nicht in der Lage, ihn für Menschen mit einer hochgradigen Innenohrschwerhörigkeit oder vollständiger Taubheit wieder hörbar zu machen.

Für Personen, deren Hörnerv noch funktionierte, aber deren Innenohr irreparabel geschädigt war, bedeutete dies, dass Hörgeräte keinerlei Nutzen brachten. Sie konnten den verlorenen Sinn nicht ersetzen, sondern lediglich vorhandene Resthörfähigkeiten unterstützen. Das bedeutete, dass Menschen mit angeborener oder im Laufe des Lebens erworbener Taubheit auf alternative Kommunikationsformen wie Gebärdensprache oder Lippenlesen angewiesen blieben.

Parallel zur Entwicklung der Hörgeräte wurden daher verschiedene alternative Methoden zur Unterstützung von Gehörlosen erprobt. Eine dieser Methoden war die sogenannte "taktile Stimulation", bei der Vibrationen genutzt wurden, um Schallwellen fühlbar zu machen. Gehörlose Menschen konnten auf diese Weise zumindest eine Form von auditiver Wahrnehmung erleben, indem sie Schwingungen auf der Haut spürten. Doch diese Methode erwies sich als wenig praktikabel und war keine wirkliche Lösung für das Problem des Hörverlusts.

Die Suche nach besseren Alternativen wurde in den 1960er-Jahren intensiver, als die Wissenschaft begann, sich mit der Idee der direkten elektrischen Stimulation des Hörnervs zu beschäftigen. Der Gedanke war revolutionär: Anstatt den Schall einfach zu verstärken, sollte er in elektrische Signale umgewandelt und direkt an das Nervensystem weitergeleitet werden. Diese Idee führte schließlich zur Entwicklung der ersten Cochlea-Implantate. Doch bevor es so weit war, mussten zahlreiche technologische und medizinische Hürden überwunden werden.

Die Geschichte der Hörhilfen zeigt, wie sich die menschliche Technik kontinuierlich weiterentwickelte, um das Leben von Menschen mit Hörverlust zu verbessern. Vom einfachen Hörrohr bis zum hochmodernen digitalen Hörgerät war es ein langer Weg, der von wissenschaftlichem Fortschritt und medizinischer Innovation geprägt war. Doch trotz all dieser Errungenschaften blieb für viele Menschen mit hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit die zentrale Frage offen: Gibt es eine Möglichkeit, wieder zu hören, wenn das Innenohr nicht mehr funktioniert?

Die Antwort auf diese Frage sollte erst mit der Entwicklung der Cochlea-Implantate gefunden werden – eine Technologie, die das Hören nicht nur verbessert, sondern es für viele überhaupt erst möglich macht. Doch bevor diese bahnbrechende Erfindung Realität wurde, mussten sich Forscher mit grundlegenden Fragen beschäftigen: Wie funktioniert das menschliche Gehör im Detail? Wie lassen sich Schallwellen in elektrische Impulse umwandeln? Und wie kann das Gehirn lernen, diese Signale als Klang wahrzunehmen?

Die Erforschung des Hörens und die Entwicklung von Hörhilfen vor dem Cochlea-Implantat war eine Geschichte des ständigen Lernens und Verbesserns. Jede neue Erkenntnis, jede neue technologische Errungenschaft baute auf den vorherigen Erfahrungen auf. Dabei zeigte sich, dass der menschliche Erfindergeist keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, die Sinne und Fähigkeiten des Menschen zu erhalten oder wiederherzustellen.

Mit diesen Grundlagen wurde der Weg geebnet für die nächste große Revolution: die Entwicklung der Cochlea-Implantate. Diese Technologie sollte nicht nur die bisherigen Hörhilfen übertreffen, sondern eine völlig neue Ära der Hörversorgung einläuten.

Erste Visionen: Die Idee des künstlichen Hörens

Die Vorstellung, dass ein vollständig tauber Mensch mithilfe eines technischen Geräts wieder hören könnte, schien lange Zeit eine reine Utopie zu sein. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt die Idee, den Hörsinn künstlich zu ersetzen, als eine medizinische und technische Unmöglichkeit. Zu komplex war das menschliche Gehör, zu wenig verstanden die Wissenschaftler, wie das Gehirn akustische Signale verarbeitet. Doch in der Geschichte der Wissenschaft gibt es immer wieder Pioniere, die sich nicht von Grenzen oder vermeintlichen Unmöglichkeiten abschrecken lassen. Und so begann in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine außergewöhnliche Entwicklung, die schließlich zur Geburt des Cochlea-Implantats führen sollte.

Die ersten Überlegungen zu einer direkten elektrischen Stimulation des Hörnervs entstanden in einer Zeit, in der das Wissen über die Funktion des Innenohrs noch in den Kinderschuhen steckte. Zwar war bereits bekannt, dass der Hörsinn im Wesentlichen auf der Umwandlung von Schallwellen in elektrische Signale beruhte, doch der genaue Mechanismus dieser Verarbeitung blieb weitgehend ein Rätsel. Einige Mediziner und Forscher fragten sich jedoch, ob es nicht möglich wäre, diesen Umwandlungsprozess künstlich zu simulieren. Könnte man dem Gehirn beibringen, elektrische Impulse als Klänge zu interpretieren, selbst wenn das eigentliche Hörorgan – die Cochlea – nicht mehr funktionierte?

Der erste, der mit dieser Idee experimentierte, war der französische Wissenschaftler André Djourno. In den 1950er-Jahren führte er zusammen mit seinem Kollegen Charles Eyriès eine Reihe von Versuchen durch, bei denen er kleine Elektroden direkt an den Hörnerv anlegte. Die Ergebnisse waren bemerkenswert: Die Versuchspersonen berichteten von Geräuschen, wenn elektrische Impulse durch die Elektroden geleitet wurden. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass jemand das Gehör durch direkte elektrische Stimulation wiederherstellen konnte – wenn auch nur in sehr einfacher Form.

Doch obwohl dieser Durchbruch faszinierend war, gab es zahlreiche ungelöste Probleme. Die erzeugten Geräusche waren weit entfernt von dem, was man als normales Hören bezeichnen würde. Die Patienten nahmen keine Sprache wahr, sondern eher summende oder pfeifende Töne. Zudem war die Methode invasiv und technisch kaum ausgereift. Die medizinische Gemeinschaft zeigte sich skeptisch und Djourno selbst verlor bald das Interesse an der Weiterentwicklung seiner Experimente. Dennoch hatte er eine Tür geöffnet – eine Tür, durch die andere Forscher in den folgenden Jahrzehnten treten sollten.

In den 1960er-Jahren nahm sich der amerikanische HNO-Arzt William House der Idee an. House war überzeugt, dass die direkte Stimulation des Hörnervs eine realistische Möglichkeit darstellte, Gehörlosen das Hören zurückzugeben. Doch um sein Konzept zu verwirklichen, musste er erhebliche Widerstände überwinden. Viele seiner Kollegen hielten seine Forschung für abwegig oder gar gefährlich. Die Idee, Elektroden ins Innenohr zu implantieren, wurde von vielen Medizinern als unverantwortlich abgelehnt. Doch House ließ sich nicht beirren und setzte seine Arbeit fort.

Nach zahlreichen Versuchen entwickelte er ein erstes funktionierendes Implantat, das in den 1970er-Jahren in einem klinischen Versuch eingesetzt wurde. Es handelte sich dabei um ein einkanaliges System, das nur eine einzelne Elektrode nutzte, um elektrische Impulse an den Hörnerv zu senden. Obwohl das System noch sehr einfach war, konnte der Patient damit erstmals Umgebungsgeräusche wahrnehmen. Sprache war mit diesem frühen Modell zwar kaum verständlich, doch allein die Tatsache, dass ein völlig tauber Mensch wieder akustische Signale wahrnehmen konnte, war eine Sensation.

Parallel zu House arbeiteten auch Forscher in anderen Teilen der Welt an ähnlichen Projekten. Besonders hervorzuheben ist der australische Wissenschaftler Graeme Clark, der als einer der bedeutendsten Pioniere der Cochlea-Implantat-Technologie gilt. Clark war von der Idee besessen, nicht nur einzelne Geräusche, sondern auch Sprache über elektrische Impulse verständlich zu machen. Er erkannte, dass ein einkanaliges Implantat nicht ausreichen würde – es brauchte ein System mit mehreren Elektroden, um eine differenziertere Stimulation des Hörnervs zu ermöglichen.

Die Entwicklung eines solchen Mehrkanal-Implantats stellte eine enorme Herausforderung dar. Die Elektroden mussten so platziert werden, dass sie verschiedene Frequenzbereiche stimulieren konnten, um eine annähernd natürliche Klangwahrnehmung zu ermöglichen. Zudem musste ein Weg gefunden werden, wie Sprache in elektrische Signale umgewandelt und so codiert werden konnte, dass das Gehirn sie interpretieren konnte. Clark investierte Jahre seiner Forschung in die Lösung dieser Probleme und testete seine Theorien an verschiedenen Modellen.

Einer der entscheidenden Momente seiner Forschung kam 1978, als er das erste Mehrkanal-Cochlea-Implantat bei einem Menschen implantierte. Der Patient war hochgradig ertaubt, doch mit dem neuen Gerät konnte er erstmals wieder Sprache erkennen. Zwar war das Klangbild noch ungewohnt und künstlich, doch mit etwas Training konnte der Patient Sprache verstehen – eine Leistung, die bis dahin als unerreichbar galt. Clark hatte bewiesen, dass die Idee des künstlichen Hörens nicht nur eine Vision, sondern eine realistische Möglichkeit war.

Während diese Entwicklungen in den USA und Australien voranschritten, begann auch in Deutschland die Forschung an Cochlea-Implantaten. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) wurde zu einem der führenden Zentren für die Erforschung dieser neuen Technologie. Hier arbeiteten Wissenschaftler daran, die Implantate weiterzuentwickeln und sie für den klinischen Einsatz in Deutschland vorzubereiten. In den 1980er-Jahren wurden die ersten CI-Patienten in Deutschland erfolgreich implantiert, was den Grundstein für die breite Einführung dieser Technologie legte.

Die Idee des künstlichen Hörens hatte damit einen entscheidenden Wendepunkt erreicht. Was einst als utopische Vorstellung galt, war nun eine medizinische Realität geworden. Cochlea-Implantate waren keine theoretischen Konzepte mehr, sondern wurden tatsächlich implantiert und genutzt. Die Entwicklung dieser Technologie sollte in den folgenden Jahrzehnten weiter voranschreiten, mit immer besseren Systemen, leistungsfähigeren Sprachprozessoren und einer wachsenden Zahl von Patienten, die durch das Implantat ein völlig neues Leben erhielten.

Doch mit dem Erfolg kamen auch neue Herausforderungen. Die medizinische Gemeinschaft musste sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen, insbesondere mit der Frage, inwieweit gehörlose Kinder frühzeitig implantiert werden sollten. Zudem gab es Widerstand aus der Gehörlosenkultur, die befürchtete, dass Cochlea-Implantate ihre Gemeinschaft bedrohen könnten. Diese Debatten begleiteten die technologische Entwicklung und zeigen, dass die Frage des künstlichen Hörens weit über die medizinischen und technischen Aspekte hinausgeht.

Die Vision, das Gehör künstlich zu ersetzen, hatte sich bewahrheitet – doch damit begann erst die eigentliche Geschichte der Cochlea-Implantate. Die kommenden Kapitel werden zeigen, wie sich diese Technologie weiterentwickelte, wie sie das Leben von Millionen Menschen veränderte und welche neuen Möglichkeiten die Zukunft für die Hörgeschädigten bereithält.

Die Pionierzeit der Cochlea-Implantate

Die ersten Versuche in den 1950er- und 1960er-Jahren

Die Idee, den Hörsinn künstlich wiederherzustellen, war in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch eine kühne Vision. Wissenschaftler und Mediziner waren sich zwar bewusst, dass Taubheit durch eine Schädigung des Innenohrs entstehen konnte, doch es gab kaum Ansätze, wie man diese Art der Hörminderung behandeln konnte. Hörgeräte waren bis zu diesem Zeitpunkt die einzige technische Lösung, doch sie hatten ihre Grenzen. Während sie Menschen mit einer leichten bis mittelschweren Schwerhörigkeit halfen, konnten sie für jene, deren Hörnerv keine Signale mehr aus der Cochlea empfing, keine Verbesserung bringen. Der Gedanke, das Gehör auf direktem Weg über elektrische Impulse anzusprechen, war revolutionär – und doch wagten sich in den 1950er- und 1960er-Jahren einige Forscher an diese Herausforderung heran.

Einer der ersten Wissenschaftler, die das Konzept der elektrischen Stimulation des Hörnervs erforschten, war der französische Physiologe André Djourno. Er beschäftigte sich intensiv mit der Möglichkeit, elektrische Impulse gezielt zur Stimulation von Nerven einzusetzen. Seine Arbeiten waren zunächst allgemeiner Natur und nicht speziell auf den Hörsinn ausgerichtet, doch er erkannte schnell das Potenzial, das eine direkte Stimulation des Hörnervs haben könnte. Gemeinsam mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt Charles Eyriès führte er 1957 eine bahnbrechende experimentelle Studie durch, bei der einem Patienten mit vollständigem Hörverlust eine feine Elektrode an den Hörnerv gelegt wurde.

Der Eingriff war sehr primitiv und weit entfernt von dem, was moderne Cochlea-Implantate heute leisten können. Dennoch war das Ergebnis beeindruckend: Sobald elektrische Impulse durch die Elektrode geleitet wurden, nahm der Patient eine Art summendes Geräusch wahr. Diese erste Reaktion auf elektrische Stimulation war ein Meilenstein – es bewies, dass das Gehör nicht zwangsläufig auf eine funktionierende Cochlea angewiesen war, sondern dass der Hörnerv direkt angesprochen werden konnte.

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse blieb die Forschung von Djourno und Eyriès begrenzt. Die Implantationstechniken waren damals noch nicht ausgereift, die verwendeten Elektroden konnten sich leicht ablösen oder vom Körper abgestoßen werden. Zudem fehlte es an einem System, das die elektrischen Impulse gezielt in eine Form umwandeln konnte, die das Gehirn als sinnvolle Klänge interpretieren konnte. Djourno selbst verlor nach wenigen Jahren das Interesse an diesem Forschungsgebiet und zog sich aus der Weiterentwicklung zurück.

Doch die Idee hatte bereits andere Forscher inspiriert. In den USA verfolgte der HNO-Arzt William House in den 1960er-Jahren ähnliche Ansätze. Er war einer der Ersten, die systematisch untersuchten, wie eine dauerhafte Implantation von Elektroden zur Stimulation des Hörnervs realisiert werden könnte. House war ein Pionier, der sich nicht nur mit den medizinischen Aspekten der Implantation beschäftigte, sondern auch mit der Entwicklung der notwendigen Technik. Er glaubte fest daran, dass ein elektronisches Gerät entwickelt werden könnte, das Gehörlose wieder hören lassen würde.

Doch House stand vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen stieß er auf Widerstand in der medizinischen Gemeinschaft. Viele seiner Kollegen hielten seine Forschung für unrealistisch oder gar gefährlich. Sie fürchteten, dass eine direkte Stimulation des Hörnervs langfristige Schäden verursachen könnte oder dass das Gehirn nicht in der Lage wäre, die elektrischen Signale sinnvoll zu verarbeiten.

Zum anderen gab es erhebliche technische Probleme. Die frühen Elektroden waren zu groß und konnten nicht stabil in der Cochlea platziert werden. Zudem war die Frage ungeklärt, wie Sprache in elektrische Signale umgewandelt werden könnte, die das Gehirn verstehen konnte. Doch House war hartnäckig. Er führte zahlreiche Experimente durch, testete verschiedene Materialien und Implantationstechniken und arbeitete mit Ingenieuren zusammen, um eine erste funktionierende Version seines Geräts zu entwickeln.

Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus: 1961 implantierte er einem ersten Patienten eine einfache Elektrode direkt in die Cochlea. Dieses Implantat war noch nicht sehr weit entwickelt – es bestand aus nur einer einzelnen Elektrode, die einfache elektrische Impulse abgab. Doch auch hier zeigte sich ein bahnbrechendes Ergebnis: Der Patient konnte Geräusche wahrnehmen. Es handelte sich nicht um differenzierte Klänge oder Sprache, sondern eher um Summen und Pulsieren, doch es war ein Beweis dafür, dass eine direkte elektrische Stimulation des Hörnervs tatsächlich funktionierte.

House stand jedoch vor einem weiteren Problem: Selbst wenn die Technologie prinzipiell funktionierte, gab es erhebliche Schwierigkeiten bei der langfristigen Anwendung. Die frühen Implantate waren noch nicht biokompatibel genug, was bedeutete, dass sie vom Körper abgestoßen werden konnten oder sich Entzündungen entwickelten. Zudem war die Verarbeitung der elektrischen Signale noch nicht weit genug fortgeschritten, um dem Patienten mehr als einfache Geräusche zu vermitteln.

Ein weiteres Problem war, dass die medizinische Gemeinschaft den Erfolg der frühen Experimente skeptisch betrachtete. Viele Ärzte hielten die Stimulation des Hörnervs für eine Spielerei ohne praktischen Nutzen. Einige argumentierten, dass Gehörlose sich bereits an ihre lautlose Welt angepasst hätten und dass ein Eingriff dieser Art unnötig sei. Andere wiederum bezweifelten, dass das Gehirn in der Lage sei, komplexe akustische Informationen aus rein elektrischen Signalen zu entschlüsseln.

Doch trotz dieser Herausforderungen markierten die Experimente von Djourno, Eyriès und House einen entscheidenden Wendepunkt. Sie bewiesen, dass es prinzipiell möglich war, Gehörlosen ein gewisses Maß an auditiver Wahrnehmung zurückzugeben – auch wenn die Technologie noch weit von ihrer Perfektion entfernt war. Diese frühen Pioniere legten den Grundstein für all jene Forscher, die in den folgenden Jahrzehnten daran arbeiten sollten, Cochlea-Implantate zu einem echten medizinischen Durchbruch zu machen.

Mitte der 1960er-Jahre begann sich ein neuer Trend abzuzeichnen: Immer mehr Wissenschaftler interessierten sich für die Idee der elektrischen Stimulation des Hörnervs. Die Forschung konzentrierte sich zunehmend darauf, bessere Elektroden zu entwickeln, die in der Cochlea sicher implantiert werden konnten, sowie auf die Frage, wie Sprache und Umweltgeräusche in elektrische Impulse umgewandelt werden konnten. Erste Mehrkanal-Implantate wurden entworfen, die die Möglichkeit boten, verschiedene Frequenzbereiche zu stimulieren und damit eine differenziertere Klangwahrnehmung zu ermöglichen.