7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: La Pollera Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Dos jóvenes montan en Valparaíso una obra de teatro interpretada por muñecos de goma y de trapo: juguetería que busca representar el horror de la vida doméstica de una residencial para estudiantes, pero también el contexto de una ciudad puerto en evidente descomposición.

Marcelo Mellado, uno de los narradores más influyentes y distinguibles de su generación, logra una hilarante historia dentro de otra para representar un sistema de corrupción local mediado por funcionarios de inteligencia, operadores políticos, sacerdotes y dirigentes sociales. Teatro de muñecos es una novela y una parodia sobre artistas que resaltan una épica pintoresca en un escenario tan precario como hostil.

* * *

Marcelo Mellado (Chile, 1955)

Narrador y cronista. Ha publicado las novelas

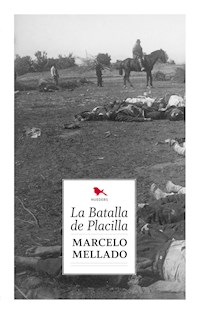

El huidor, La provincia, Informe Tapia, La hediondez, La batalla de Placilla, Monroe y El niño alcalde; y los libros de relatos

El objetor, Ciudadanos de baja intensidad, Armas arrojadizas, República maderera y Madariaga. Sus crónicas de prensa y ensayos están recopilados en

La ordinariez.

Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio de la Crítica y el Premio Municipal de Literatura de Santiago.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Dos jóvenes montan en Valparaíso una obra de teatro interpretada por muñecos de goma y de trapo: juguetería que busca representar el horror de la vida doméstica de una residencial para estudiantes, pero también el contexto de una ciudad puerto en evidente descomposición.

Marcelo Mellado, uno de los narradores más influyentes y distinguibles de su generación, logra una hilarante historia dentro de otra para representar un sistema de corrupción local mediado por funcionarios de inteligencia, operadores políticos, sacerdotes y dirigentes sociales. Teatro de muñecos es una novela y una parodia sobre artistas que resaltan una épica pintoresca en un escenario tan precario como hostil.

Marcelo Mellado

Teatro de muñecos

La Pollera Ediciones

www.lapollera.cl

Primera parte

El ojo de la trama

Alguien

El puerto recién emergía de una neblina metódica que venía de mar adentro, supuso, y que traía los viejos olores del mar antiguo, ese de las mitologías literarias y de los reportajes en blanco y negro que después redundaron en una iconografía amplificada de la ciudad hasta el soponcio, ese que afectó a los que fueron testigos de ese flujo de imágenes congeladas en el tiempo patrimonial.

La expansión portuaria había hecho crecer la ciudad hacia todos los puntos cardinales, incluido el oeste, hacia el mismísimo océano, en donde ahora se puede ver una gran plataforma, constituida por una infinidad de embarcaciones de todo tipo, mercantes, pesqueras, de paseo y de guerra, y una extensión artificial exigida por las faenas de cabotaje, que ampliaban el suelo movedizo y ondulatorio hacia la línea del horizonte, impidiendo lo más posible la ocupación peatonal del borde costero. Lo concreto es que un muro de containers impedía ver el mar, y ese hecho, según unos analistas urbanos, comprometía seriamente la calidad de vida de los habitantes. Eso informaron unos concejales que, junto a algunas organizaciones sociales, evacuaron documentos al respecto, siempre en un contexto de movilización ciudadana y especulación mediática.

Los temas de ordenamiento urbano (y territorial) le pertenecían a una casta de profesionales iluminados, sobre todo arquitectos, con mucha voluntad de producir proyectos de ciudad sustentable o sostenible, o ambas, y a unas organizaciones ciudadanas que se habían desplazado de la política a secas o más militante, a la actividad comunitaria y cultural, aunque también abrazaban otras causas ligadas al mundo de lo que los progresistas llamaban diversidades, que era la exhibición escénica de las diferencias, como un nuevo eje emancipador. Esto incluía la diversidad sexual y/o el tema de género, lo que abarcaba, además, la cuestión mapuche y cierto discurso que afirmaba lo territorial como una dimensión más de la identidad y del desarrollo, superando el sentido meramente geográfico del asunto, y que era enarbolado por grupos de izquierda desencantados con la política tradicional. Otro de los tópicos era la causa medioambiental, también llamada ecológica, que tenía capítulos muy potentes en esta novelita del país que se descomponía y se deterioraba por el modelo de desarrollo que impera.

Este parecía ser el discurso que se escucha o se percibe, o que se exhibe en el teatro de operaciones de la cosa pública. Lo concreto, el dato duro, era que la hegemonía al nivel de operaciones de mercado la tenía la especulación inmobiliaria más ordinaria y perversa que manejaba el territorio, incluido el negocio portuario y un mercado del trabajo que provocaba luchas intestinas al interior de los grupos de interés que postulaban al servicio público y al sistema municipal.

Su padre le había recomendado que siempre saliera a la calle con una croquera en la mano, no sólo para hacer dibujos o levantamiento de diseños urbanos, sino también para tomar apuntes de esa experiencia del transitar por la ciudad y sus márgenes, porque a la urbe hay que ponerle racionalización y concepto, y pasión volumétrica. Eso le decía con afán formativo. De esa voluntad surge ese alguien que circula por el territorio y que sueña con transformarlo, y lo camina y lo recorre a destajos, como naturalista del siglo XIX, con morral para el acopio de especies florales y papeles para el dibujo territorial con lápices de carboncillo.

Alguien que quizás es una especie de presencia constante, ni muy ruidosa ni muy invasiva, porque no es buen conversador, pero sí buen observador; y suele ser un buen tercero testimonial, ese que siempre comparece en toda relación dialógica, sin que necesariamente intervenga como interlocutor, o que es, más bien, como un receptor de los contenidos residuales del diálogo, aunque también puede funcionar como ángel de la guarda cultural (o político) de toda conversación socialmente determinada.

Ese otro bien podría ser un personaje de un relato del novelista Manuel Rojas, narrador testigo que describió en varias de sus novelas la ruda vida del puerto en tiempos de pobreza radical, esa de mediados del siglo XX, y la que tiene carácter endógeno, independientemente de las crisis económicas. La pobreza, lo pudimos comprobar después, es, sobre todo, una estética fotográfica, la que podemos verificar en la obra de Sergio Larraín. También podríamos llegar a identificarla con un personaje marginal de una novela iniciática de mediados del siglo XIX, romántica y política, Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, por ejemplo, en donde un mendigo con una misión salvífica solía viajar a pie a Santiago, al estilo del pago de mandas que hacían los devotos de algún santo patrono. En este caso es con el objetivo de redimir al país sometido a la falta de libertad por la oscuridad a que lo tenía sometido el partido de los pelucones, conservadores a ultranza.

Podría, incluso, haber otras referencias más actuales, algunas muy cercanas al anarquismo pendejístico adolescentario que mira la ciudad con los ojos de una marginalidad sobrevalorada cultural e ideológicamente. Ojos inyectados de sangre que ven en la presencia marginada del pueblo una posibilidad de redención. Y son capaces de legitimar en sus demandas a los zarrapastrosos beodos que esperan a las afueras de las botillerías y en las puertas de los supermercados que la gente les dé una moneda para comprar copete barato y de mala calidad, ese que los deteriora aún más.

Ellos siguen el catecismo de los anarcos decimonónicos, que eran unos payasos histéricos que Marx, en su tiempo, siempre despreció por delirantes y voluntaristas, producto de sus desviaciones burguesas, y que terminaron siendo tributarios del socialismo utópico. Hay un versión anarcosindicalista, muy cívica, que no trascendió en el tiempo, quizás porque el alcohol era un tónico necesario para nuestro proletariado y ellos tendían a la sobriedad, por el lado subjetivo, pero, por otro lado, no superaban el romanticismo.

Hoy el anarco pendejismo validaba al lumpen micro traficante de los cerros y el carrete autodestructivo del alternativismo artisticoide de toda una población de impostores, que pululaban por la ciudad en situación de sobrevivencia mercachiflera y de especulación culturosa. No habían sido capaces de superar el malditismo posromántico de las vanguardias europeas. Y cometían con eso un grave error político porque no consideraban los cambios producidos en el régimen de lo sociopolítico, sobre todo en el mundo del trabajo y el nuevo organigrama del poder, en el nuevo mapeado que nos ofertaba este otro momento de la modernidad.

Hoy, efectivamente, la población que está fuera del circuito del consumo fuerte o los también llamados pobres radicales, derechamente, son éticamente abyectos y suelen ofertarse como caldo de cultivo del fascismo, paradojalmente. Los pobres de ahora ya no son buenos como lo eran cuando uno era chico. Los humildes se les decía. Su presencia invasiva y agresiva, y demasiado soberbia, tiene que ver con el clientelismo municipal que suele acogerlos como consumidores a la mano, manipulables, y en el modelo extorsivo directo del power local, que incluso hasta los contrata como activistas de ocasión en algunos programas gubernamentales preferenciales de asignación directa.

En eso comparten beneficios con los grandes empresarios y oligarcas, aunque con asimetrías brutales y notables. Su precariedad no va tanto por el lado económico, sino por la esfera del espíritu o, dicho de otro modo, hay un déficit moral y cultural que los define, más allá de lo estrictamente material. Esta parece ser una marca de la modernidad, parece opinar cierta academia culposa.

Romualdito ha cerrado los ojos para ver, y lo hace porque así percibe mejor el entorno que lo rodea. Él habita un mundo que parece reducirse a unas cuantas calles del plan o centro de la ciudad y suele dormir en la hospedería de la iglesia Virgen de Las Quebradas. A veces viajaba al interior de la región a recoger frutas –que eran parte de la dieta clave que él promovía para sí mismo, además de la que conseguía en el mercado, pero que ya estaba en proceso de descomposición–, y se hospedaba en un refugio eclesiástico de Limache, del que era cliente frecuente, sobre todo en la época estival. Su mundo parecía reducido, pero no era tan así según evidencias posteriores.

En ese entonces, paralelamente, un policía municipal estaba investigando el tenor de unas reuniones cívicas en el salón parroquial de la iglesia Virgen de las Quebradas. Se trataba de Norberto Escudero, un bípedo implume, jubilado de carabineros, que fue recomendado por el Club de los Mórbidos, controladores de la ciudad y parte sustantiva de la región, y por la inteligencia naval (sus aliados estratégicos) para realizar trabajos de recogida de información.

Ellos veían en este emprendimiento ciudadano una amenaza para sus negocios, los que incluían la utilización del borde costero, la cuestión inmobiliaria, el corretaje aduanero y la distribución de una gran variedad de iniquidades que dinamizaban ciertos mercados, abiertos y clandestinos, algunos vinculados a la bohemia ardorosa del puerto y de Viña del Mar, pero también al turismo especial o exclusivo, de pequeña escala pero riguroso y gastador, como lo era el comercio sexual de infantes. Eso según el análisis, algo moralizante, de algunos ciudadanos porteños organizados que querían intervenir en el gobierno de la ciudad.

Norberto Escudero comenzó a asistir a las reuniones del grupo civilista simulando ser un vecino interesado en temas barriales, caracterizado como vecino con vocación comunitaria. Su misión era reunir la mayor cantidad de información que le fuera posible, sobre todo de personas directas involucradas en el movimiento emancipador (comunista, en jerga de la oligarquía local que por economía retórica reducía casi todas sus amenazas en ese adjetivo), y entregársela personalmente a un contacto, un operador político municipal y dealer del power local, todo esto, en diversos restoranes, bares o cafés del plan de la ciudad. La idea era camuflarse aparentando ser socios y amigos que compartían un negocio de aduanero o de turismo, por lo tanto debían simular sacar cuentas sobre un libro de administración, mientras tomaban un café o almorzaban, como funcionarios públicos que solían trabajar en bares o restoranes, para resolver algunas cuestiones de trabajo que, ellos creían, necesitaban para su resolución espacios cómplices como esos donde se resolvieran cuestiones importantes, práctica bastante común en la ciudad. Por lo tanto, su presencia los días viernes de fin de mes era común en los más célebres bares y restoranes del puerto, como el Cinzano, el Moneda de Oro, en el Wensel y otros más que la crónica no alcanzaba a capturar.

A Romualdito le llamaba mucho la atención este personaje por el olor a fritanga, fragancia que siempre despedía su cuerpo regordete. Acostumbrado a clasificar los aromas de los transeúntes, le causaba un desagrado y una desconfianza profunda. Probablemente se trataba de esos tipos que pasaban gran parte del día deglutiendo, suponía, y eso lo hacía peligroso, según la escala de la sospecha en que Romualdito se movía; que estaba regida, al parecer, por cierta gente que ocupaba un lugar sobredimensionado en el espacio público, ya sea porque hablaban muy fuerte o porque se reían con estruendo, o ambas cosas.

El guatón Escudero, como lo conocían sus cercanos, manejaba una red de informantes, algunos de ellos funcionarios públicos, tanto en el municipio, como en la gobernación y en la intendencia, pero también en la calle misma, y también en tugurios de mala muerte y en discoteques alternativas, ya sea homosexuales o meramente rockeras, que había varias en el puerto, aunque era común verlo en algunos clandestinos llamados “after” en donde había mucha distribución de iniquidades, como drogas duras y comercio sexual infantil. Además, se hacía acompañar, en ocasiones, por guardaespaldas u otros agentes de los servicios de inteligencia locales que les tocaba trabajar en la bohemia porteña.

Romualdito decidió seguirlo a los lugares noctámbulos por donde solía transitar, porque lo había visto en las imágenes que se le venían a la cabeza cuando cerraba los ojos para ver lo que tenía que ver. Se daba cuenta que combinaba las labores de inteligencia con la jarana abusiva, tratando de emborrachar a niñitas incautas que circulaban en la noche porteña en busca de sensaciones fuertes. Romualdito se instaló en las afueras del local a pedir monedas y lo que callera de copete. En una ocasión en que lo dejaron entrar al baño aprovechó de observarlo con detención. Estaba instalado en la barra tratando de intimar con una chica que hacía tragos. Después lo esperó y lo siguió en sus andanzas nocturnas en un after hours en donde hizo una tranza de coca. En menos de una semana de seguimiento pudo establecer su itinerario formal de recorridos. Acechar al acechador era todo un acontecimiento para el que no parecía preparado, nos referimos al victimario que se convertiría en víctima.

Romualdito, de día rondaba la iglesia y podía de vez en cuando hablar con su confesor, el padre Abelardo, quien solía pedirle algunas recomendaciones para la prédica del domingo y lo enviaba con alguna mensajería a iglesias vecinas o donde feligresas connotadas que colaboraban con la parroquia, para no perder los contactos. El padre Abelardo tenía alguna debilidad por la contingencia política, cuestión que no sólo se notaba en la misa, sino también en su actividad parroquial. Para Romualdito era un guía necesario.

El padre Abelardo creía que la iglesia debía volver a involucrarse en procesos políticos de carácter emancipatorios, para recuperar el capital perdido con lo de los abusos sexuales. Él sentía resuelto el tema sexual para sí mismo, porque lo había sublimado con el compromiso social, pero también sentía culpa personal por no haber reaccionado ante las cosas que veía, a pesar de que la obediencia institucional era algo paralizante. En todo caso, trataba de sumergirse en el trabajo social y comunitario, y pensar lo menos posible en la crisis en la que estaba sumida la iglesia.

Romualdito, por su parte, fiel a su pastor, llegaba a la conclusión de que el guatón Escudero podía transformarse en un peligro para el padre Abelardo que en sus prédicas solía hablar de una ciudad controlada por poderes fácticos y en la que la corrupción, y la injusticia distributiva la habían convertido en una urbe conflictiva y con hartas posibilidades de insurrección social, con consecuencias sociales y políticas catastróficas. Y Romualdito, por alguna asociación interna, veía en el guatón Escudero la representación de esa maldad que intentaría dañar a su mentor por colaborar con ese movimiento que intentaba orientar el deseo ciudadano hacia una mejor comunidad urbana, más justa, con un buen estándar redistributivo, lo que no convenía en ninguna circunstancia a los jefes del guatón Escudero. Incluso Romualdito lo había dibujado en un papel como diagrama.

Lo había visto merodear por el salón parroquial y conversar con algún asistente a las reuniones periódicas que se realizaban, probablemente un infiltrado. Se lo comentó al padre Abelardo en su modo balbuceante de hablar, pero el padre no le dio mayor importancia o no le entendió lo que quiso comunicarle.

El padre Abelardo sentía cariño por Romualdito, porque intuía que ese cuerpo de orangután escondía algún secreto que ya se develaría y que eso podría tener carácter redentor. Tenía, además, ciertos rasgos caucásicos, a pesar de la pátina de piñén que embadurnaba su rostro y unos misteriosos ojos claros que no correspondían al canon de la mendicidad habitual. Incluso, se podría decir, que el padre Abelardo prefirió obviar una intuición o tincada cuando lo vio casi aseado, cuando un grupo dedicado a los temas de salud de la parroquia realizó una operación de limpieza y sanitización de su clientela. Le pareció, por un momento, que se parecía a un pariente cercano, cuyos padres lo habían dejado partir porque no eran capaces de administrar la patología siquiátrica que padecía.

El padre Abelardo, además, estaba preocupado por las reuniones que se hacían en la parroquia (él había prestado el local de reuniones para ello), a las que asisten grupos radicalizados de la ciudad que tienen pretensiones políticas, pero por otro lado, con la pérdida de feligreses y de legitimidad de la institución eclesiástica ante la población, no era malo que la iglesia apareciera aportando al desarrollo de la ciudad. Algunos parientes encumbrados y relacionados con la alta sociedad de Viña del Mar le hicieron algunos reparos al respecto, incluso algo de bullyng respetuoso, pero con advertencias precisas relacionadas con temas regionales y municipales. No podía negar que estaba determinado y sometido a un triple destino: el de la ciudad, el de la iglesia y el suyo propio.

Esas, las irremediables

Esas, las mismas que nos desprecian a todo evento, esas pérfidas que pululan impunes por el vecindario insomne, exhibiendo con orgullo su agresividad y desprecio contra nosotros, como si lo que hacemos no tuviera ningún valor artístico ni comunitario, y como si fuéramos unos abusadores sin remedio, como si nadie tuviera cura en este mundo y en esta ciudad que tiene una tendencia irremediable por la catástrofe. El problema es que con copete siempre se cometen errores y se hacen tonteras. Esas culonas lo sabían bien, cuando se les calentaba el hocico y se ponían agresivas, como yeguas sueltas, decía mi vieja.

Esas, insiste, quieren destruirnos a todo evento, las muy perras. Malditas carniceras, dice el niño Jesús, partner de toda la vida de Hamlet Astudillo, con el que compartió la básica y la enseñanza media en la Escuela Parroquial de Barrancas y en el liceo de San Antonio, respectivamente (en la misma ciudad puerto). Nos quieren cagar, insiste, porque son malas de adentro y quieren perjudicarnos a toda costa, ya sea por resentimiento o por alcanzar jerarquía y poder en los grupitos de minas alumbradas con la cuestión de género, y no me refiero al percal o a las telas que solemos comprar para nuestra pega artística, sino a una cuestión más bien ideológica, cabrito.

Han adquirido recientemente, dadas las condiciones de hegemonía táctica de la retórica inclusiva y de reposicionamiento de las subalternidades, por decir algo, una visibilidad escénica perturbadora. Por eso el desprecio a la población masculina con su habla descalificatoria y su odiosidad contra nosotros, se queja, que, si bien estamos en crisis de identidad, aún mantenemos una cierta potencialidad erectiva que sigue determinando o al menos incidiendo en la dimensión íntima y social. Eso dice.

La cuestión es más profunda, no sólo porque se han cagado en nosotros, explica, y nos han humillado sistemáticamente, exponiendo públicamente nuestra impotencia radical, sino porque además nos omiten manifiestamente de los grandes procesos, incluyendo la vida doméstica, y, obviamente, hoy en día, de todos los sistemas de decisión de la vida comunitaria, incluso republicana, es decir, quieren nuestra ruina radical. Y ahora, con el yoga y la zumba, y las terapias corporales, tienen la sartén por el mango, las muy dictadoras. Incluso las huevonas han adelgazado peligrosamente de tanto mover el culo, aunque ya no se puede hablar así, como te digo las cosas. Estamos hasta el loly.

Así le habla, con convicción, el niño Jesús a Lautaro Bascuñán, con algo de resaca, tratando de justificar una borrachera sin estatuto verificable en la zona de las escaleras. Por lo general, tendía al mutismo cuando andaba sobrio. Cierto rigor interno le imponía el tecito o el mate como bebida fundamental, pero cuando bebía vino tinto sin denominación de origen y “se le calentaba el hocico”, se ponía odioso o jugoso como le decían en el barrio.

Tenía plena conciencia que, en el actual régimen de lo cultural en el país, el signo de lo masculino no sólo estaba de capa caída, sino que, derechamente, perdía a cada rato más batallas, y no sólo por la irrupción invasiva del discurso de género, sino por una caída del producto en sí mismo, es decir, del diseño de lo masculino que, al menos en la modernidad, estuvo determinado por el ícono del homo faber, eso creía creer, pero que ahora, en esta ciudad de mierda, es un efluvio patético de una orgánica decadente que sobrevivía con los desperdicios de un sistema administrativo que los utilizaba de operadores de ínfimo nivel, de esos que ocupaban ilegalmente lugares públicos.

Incluso, podría decirse que los hombres ya no tenían lugar seguro. El cara de hombre o cara de chileno, que era la expresión peyorativa con la que se le solía rebajar en el trato común, en la que siempre se reconoció, por lo demás, ya no tenía espacio sólido en donde autoafirmarse o quizás nunca lo tuvo. Eso no sólo lo sabía a ciencia cierta el niño Jesús, sino que lo había experimentado en carne propia, desde cuando jugaba con cajones fruteros en la verdulería de su vieja en el puerto de San Antonio, es decir, cuando padeció a una madre sobredimensionada por el alcoholismo del padre.

También le dijo a Lautaro Bascuñán, en el colmo del delirio, que él se había culeado a la verdad por el ano, que la había sodomizado hasta el hartazgo, en el sentido de humillación que tiene el sexo, como acto de sumisión y dominio, en nuestra lengua folclórica y determinada por un léxico precarizado y falto de consistencia articulatoria, esto lo decía porque su vida entera la había vivido contra la corriente, sometido a los signos alquitranados de la adversidad. Eso dijo, poéticamente hablando.

El niño Jesús, ese, que junto a Hamlet Astudillo, golpeaba las puertas del vecindario en la población Treinta de Marzo de San Antonio, para pedir un cuartito de azúcar cuando eran artistas pobres, en plena dictadura (muletilla argumental que sirve para todo, ha dicho, porque la expresión “tiempos de dictadura” es un eje de tiempo que funciona como un eje de sobrevivencia social), o pedían fiado en las menestras de la esquina ese té malo que mejoraban con cedrón, del árbol añoso que había en el patio de la residencia familiar, producto de una toma de sitio allá por los años sesenta.

Ese, el niño Jesús, había tomado una decisión fundamental, además de emitir un juicio categórico sobre la situación que lo determinaba como entidad carenciada, y que incluiría a uno de sus colaboradores: se cambiaría de ciudad, se desplazaría, y en ese desplazamiento habrá una gran carga epistémica, él así lo intuyó. Y esto quedará grabado a fuego, literalmente, cuando después de la borrachera de celebración de la despedida queme su casa de infancia. Esa quema de naves aparecerá en varias de sus obras, si no en todas, porque siempre habrá fuego purificador.

Se trasladará al otro puerto, una urbe costera que ha comenzado a capitalizar la ruina y la podredumbre que la caracterizan. Algo que un equipo de especuladores institucionales ha tratado de hacer pasar como patrimonio, que no es otra cosa que vestigios históricos que la pequeña burguesía universitaria y uno que otro poeta intentan recuperar como estrategia de sobrevivencia urbana.

Lo que es innegable es que, tanto para él, como para su partner, Hamlet Astudillo, resultaba muy atractivo y estimulante vivir miserablemente bien, que es lo que les ofrecía la ciudad puerto, una urbe sin destino, pero que tenía un magma putrefacto que posibilitaba productividades perturbadas que podían ocupar un lugar legitimado en la escena cultural, siempre ávida por recuperar las degradaciones más perversas. En el fondo, ellos sentían que era más desarrollado artísticamente hablando que su querido San Antonio, que todavía era una aldea costera.

Y a pesar de que Valpo era una urbe sobredimensionada a nivel de relato, una construcción mítica con toda una parafernalia discursiva que la definía y la hacía parecer especial o exótica, en términos culturales y patrimoniales, al final era sólo un enclave de disputas de poder de tribus arcaicas, que se beneficiaban de la toma de lugares superestructurales.

Toda esa mascarada o impostura que incluía academia, municipio, la marina y el aparataje político, aunque no estaba destinado para ellos, unos miserables desarrapados, les venía bien porque la pobreza estaba más que legitimada y podían vivir una vida de mierda, pero sin los sobresaltos de la extrema miseria, porque se había instalado un sistema, anclado en el diseño, que impedía los signos perturbadores de lo impresentable. Todo era pasado por un filtro que hacía que lo maloliente fuera intervenido por aromas exógenos validadores que luego desarrollarían en su teatralidad.

Los acontecimientos que vendrían después y que determinarían la emergencia de una ciudad puerto con inserción en el mercado turístico internacional, fueron una paradoja o una arbitrariedad urbanística, construida como relato impostor por grupitos de interés; estrategia ideada por académicos decadentes que necesitaban de la vida cultural y bohemia para desplegar sus deseos impropios; otros le agregaron, además, el patético exilio dorado, es decir, la nostalgia de los exiliados que necesitaban conectarse con un país a la altura de sus requerimientos narrativos y restauratarios. Esa era su tesis. Eso al menos le comentó el niño Jesús a un Lautaro Bascuñán sorprendido, sin capacidad de procesar dicha información tan cruda para su fina epidermis.

De todo esto hace ya varias décadas. Recuerda cuando debía padecer el mundo de las pensiones infectadas de una humedad categórica, que el calor de una estufa a parafina era incapaz de controlar. En ese periodo, ellas o “esas” como solía llamarlas despectivamente, a las mujeres que odia, no eran tan siniestras como ahora, eso dijo. Ahora que irrumpió la jerigonza facho feminista, ahora que se impuso una policía que corrige el lenguaje y la conducta social, arremete.

Su misoginia es irrisoria y torpe. Los antecedentes decían que su madre y sus hermanas lo ningunearon siempre y lo consideraban un subnormal. Además, era irremediablemente pequeño y esmirriado, cuestión que en un país con una vocación profunda de exclusión se transformaba en un calvario. En esa época en Playa Ancha pudo encontrar una tribu que lo acogió por lástima. Él llegó a estudiar una carrera universitaria incierta y conoció a dos muchachas que lo invitaron a compartir una casa derruida. Eran todos estudiantes pobres que vivían vidas complicadas y cuyos padres se esmeraban dramáticamente en darles una especie de educación que los convirtiera en sujetos con mejor inserción social que los miembros de sus familias de origen.

Así fue como armaron una tribu organizada que se dio maña para sobrevivir a las rudas condiciones de vida que ofertaba la posdictadura a principios de los noventa. Todos ellos tenían vocación escénica y teatral, además de capacidad manual para la elaboración de objetos de sospechosa utilidad doméstica, como transformar una estufa de parafina para que funcionara con leña, incluyendo las rueditas para desplazarla por una casa húmeda; el nuevo objeto también incluía un secador de ropa, que era una rejilla de metal adosada a la estructura general del aparato. También fabricaron unas lavadoras manuales con un cubo plástico, el que incluía una paleta de madera horadada para realizar el proceso de enjuague, remojado y centrifugado.

Ya en ese entonces él había comenzado a confeccionar muñecos siniestros con restos de ropa y de muñecas rotas extraídas de los basureros que había en las esquinas del barrio y en la quebrada adyacente a su domicilio. Luego adquirió algunas minusválidas en la feria que eran las que más le servían, porque una muñeca a la que le faltara un brazo o una pierna podía ser mucho más expresiva y darle mucho más sentido a una oferta dramática.

Se podría decir que dicha tribu anticipó el reciclaje en Valpo (apócope de Valparaíso), aunque la lógica indica que la pobreza endémica del puerto había desarrollado con mucha anterioridad un diseño popular que destilaba mucho ingenio a la hora de rescatar objetos en desuso o, derechamente, la basura o los escombros que dejaba una ciudad acosada por la posibilidad permanente de la ruina, que no sólo imponían los terremotos, sino también la barbarie urbana, municipalmente determinada, que daba vida a un sistema de vida decaído y degradado.

La vida de aquel entonces era bastante sobrevivencial, menesterosa y humillante, y los estudiantes, a pesar de la supuesta vuelta a la democracia, eran sometidos a severa vigilancia en sus centros de estudios por un régimen siniestro que no quería enojar al dictador que había sido derrotado en un plebiscito, pero que seguía vigente ejerciendo algún cargo público de carácter vitalicio. Vivían, por lo tanto, en un estado de constante paranoia y de control democratoide, porque por todos lados había sapos de la corrección política que estaban al acecho para recordarles que no debían enojar a los poderosos. Era difícil establecer amistades nuevas y hacerse de cómplices. La vida estudiantil y académica era de mucho sobresalto y sin expectativa. En ese contexto deprimente mandó llamar a su partner Hamlet Astudillo.

Hamlet Astudillo y el niño Jesús debían sostener una vida sobrevivencial y no eran capaces de asumir una responsabilidad académica que los necesitaba atentos y dotados de cierta frescura cognitiva, por lo que tuvieron que buscarse una vida fuera de ese mundillo universitario de baja intensidad. Debían optar por la manutención personal.

En general, en la ciudad puerto primaba aún la vida casera, la vida doméstica era el modo hegemónico del hacer ciudad, eso se percibía en el bullicio y en los aromas expelidos por los ventanales que daban a la calle. Aunque ya recomenzaba la nueva noche porteña que trataba de emular lo que alguna vez habría sido el mito de la bohemia tradicional, la de los viejos tiempos, y que se había terminado abruptamente con el toque de queda impuesto después del golpe del 73.

Y por la noche igual había patrullaje y linternas intimidantes que hacían rebotar su luz en las cortinas de percal, era raro, pero era así. Igual la sabiduría barrial y popular hizo lo suyo y pudo construir festividades íntimas que mitigaron en parte el déficit festivo. En la residencial se realizaban algunas fiestas que reivindicaban el viejo espíritu de lo celebratorio a destajos, y que lograban cierta celebridad en su entorno, y en donde pudieron desarrollar sus operaciones lúdico teatrales. Se podría decir que fueron levemente felices en el desarrollo de ese tipo de eventos, y eso les proveyó algo de conformidad.