Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Baile del Sol

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

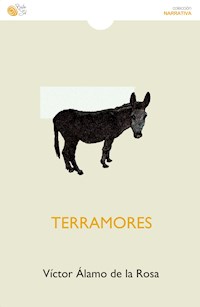

Los emblemáticos paisajes de El Hierro, la isla canaria donde se ambienta esta novela, cobran vida hasta ser un personaje más, tal y como ocurre en la exitosa serie de televisión Hierro. En Terramores se mezclan varias historias de amor que ocurren bajo laberintos de lavas y volcanes. El lector tendrá que asistir al espectáculo del amor romántico y a la ferocidad del juego carnal a través de una galería de personajes que no dejan indiferente: Manuel el Huido y su novia Rosa, el burro Pandero, la bella Baldomera, los hermanos Policarpo y Cesarín, el cura diabólico Nicasio de Jesús o Inocencio, entre otros, completan el mapa emocional y emocionante de esta novela que conquistó al público francés por su mezcla de poesía y violencia. "Un gran narrador capaz de combinar lirismo y ferocidad." (Lire, Francia) "La aparición de una novela que consideré excelente." (Juan Ángel Juristo, ABC)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Terramores

Víctor Álamo de la Rosa

A mis abuelos Manolo, Marina Jacobina, Chencho y Concha

Terramores: Neologismo formado por la unión del prefijo latino terra y del vocablo amor. Dícese de los amores subterráneos, bien los que acontecen bajo tierra, por necesidad de esconderse los sujetos amantes, o bien aquellos que transcurren en el plano simbólico y se construyen a partir de ardides y engaños, repletos de subterfugios. De origen desconocido, el término fue datado por vez primera en los escritos de Anquiloto de Herritania con el significado de «tierra de amores».

(Diccionario de uso del español de Canarias, volumen séptimo, dedicado al estudio de las particularidades idiomáticas de la Isla Menor.)

Ahora bien, como sabes, soy muy vulnerable a la belleza femenina.

Philip Roth

Lo que le puede pasar a un burro, pobrecillo, lo que le puede pasar a un burro en esta isla de los demonios es difícil de imaginar. Hoy como quien dice el burro de Inocencio se escapó y se puso ciego de higos de leche, ciego, porque a la mañana siguiente no veía tres montados en un burro, esto es, que no veía nada de nada, porque al animal se le subió el azúcar, el azúcar de los higos blancos, que es mucho muchísimo, y el azúcar se le quedó nadando en los ojazos, grupúsculos de azúcar dándole vueltas y más vueltas en las retinas hasta convertirlo en un burro inservible. Inocencio lo sospechó cuando fue a la cuadra y el animal, en pie, ni se movía. Y cuando lo desató tampoco se movió, y cuando le dio en las ancas un latigazo tampoco, tampoco, que no porque no, la bestia no se hallaba, no veía, pobre animal, ni la propia salida de la cuadra. Tiró de las riendas y el burro desplazó una pata, y después la otra, pero poco después ya no hubo modo ni manera de hacerlo andar, porque el miedo a la nada que veía debió atenazarlo y azorado como estaba la muy bestia se atrincheró y todas las fuerzas del viudo Inocencio intentando desapoltronarlo no bastaron para que el asno se animara, se atreviera siquiera a dar un paso más. Que no.

Inocencio no desesperó, sino que decidió volver a amarrarlo y dejarlo en la cuadra, para ver si mañana por la mañana, con un poco de descanso y digestión, tanto él como el animal veían el mundo un poco más claro. El viudo Inocencio no dijo nada a sus hijos, todavía esperanzado, aunque era poco dado a creer en milagros, y prefirió esperar, fumándose unas cachimbas, porque no tenía tareas urgentes que hacer, excepto recoger las uvas que había plantado en las fincas de los llanos de Azofa, poco más allá de la Curva del Viento. Bien podían esperar al menos un día más, discurrió, porque en esta isla, la Isla Menor o la isla de El Hierro, según el mapa consultado, el tiempo corría de otra manera, transcurría un poco preso, atosigado por el violento paisaje volcánico y el impasible Mar de las Calmas.

Pero no pudo ser.

Y el gozo en un pozo, porque Inocencio hoy se levantó resuelto, había dormido a pierna suelta, y antes de desayunar salió disparado hacia la cuadra adyacente a la vivienda a darle los buenos días a Pandero, que así se llamaba el borrico, pero el jumento ni tuje ni muje, es decir, ni mu, ni un breve rebuzno de bienvenida, como si de pronto también se hubiera quedado sordo. Si no fuera por la respiración acompasada que dibujaba su costillar, el asno habría parecido muerto, y muertos muy muertos estaban sus ojos negros, repletos del vértigo de la nada, porque Inocencio le pasaba la mano por delante una y otra vez, derecha, izquierda, derecha, izquierda, esperando una reacción, aunque fuese mínima, pero ni por esas, nada de nada. Abofeteó al pollino, Inocencio enfadado, y entonces Pandero, debido al susto de la sorpresa, rebuznó dolorido y se incorporó de un brinco. Después se quedó muy quieto, atento, alternando el movimiento de sus largas orejas. Inocencio le gritó espabila burro majadero mientras cogía las riendas, las desataba y tiraba de la bestia para que saliera de la cuadra. Un brillo de esperanza, entonces, porque Pandero anduvo estirando el pescuezo y el hocico que las riendas tensaban. Primero despacio y Pandero tranquilo se dejó incluso poner la albarda. Inocencio montó, satisfecho, y le acarició el cogote al asno, diciendo burrito bueno, burrito bueno, al mismo tiempo que lo apretó con sus piernas, señal inequívoca de la orden que significaba ponerse en marcha. Y Pandero caminó, como siempre durante estos últimos siete años, incluso se atrevió con un trote suave, alegre, y salió de la cuadra al camino y en el camino le empezaron a flaquear las patas porque lo que llamaban camino no era llano sino auténtico pedregal cuesta abajo. Y cuesta abajo fue acelerándose el pollino e Inocencio se percató de que la cosa no marchaba y tiró de las bridas para que Pandero parara pero no paró sino que siguió, Pandero cuesta abajo tropezando en cada piedra y de nuevo como si estuviera sordo ignorando el griterío de Inocencio que chillaba so burro so burro so pedazo de burro hasta que el burro Pandero se detuvo, sí, se paró porque en la primera curva del camino chocó contra el muro de piedras del cercado y como no veía lo que hacía intentó subirlo y al tratar de escalarlo se hirió, se magulló, se lastimó, e Inocencio salió despedido, volando desde aquella altura, y Pandero rebuzna que te rebuzna clavándose aquellas picudas piedras volcánicas en la barriga blanda porque había pasado las patas delanteras y después se había quedado atrapado y como no veía ni tres en un burro seguía intentando escalar el muro sin ver dijo un ciego sin ver que Inocencio había caído, y que las piedras que él removía rodaban sobre Inocencio y lo herían y él no sabía ya qué hacer más que seguir empujando con sus patas traseras y sangrándose la barriga y rebuznando tanto pánico y tanto dolor que no podía oír los chillidos de Inocencio con tanta pedrada encima porque Pandero no paró hasta que derribó esa parte del muro y las piedras llovían y las piedras sobre Inocencio todo cortado y todo arañado y ahora Pandero por fin pasa y pisa sin querer sin ver a Inocencio que grita jodido burro de los demonios.

Y tanta algarabía armó que ya llegaron ya sus hijos mayores, alarmados Policarpo y Cesarín, atónitos, con susto en el cuerpo, y qué le pasó, padre, qué, y Cesarín que socorre a Inocencio mientras Policarpo sujeta a Pandero que, heridísimo, se ha desplomado sobre una higuera. Inocencio se incorporó, tenía algunos cortes en los brazos y en la cara que sangraban, con la ayuda de su hijo Cesarín, que lo observaba con ojos interrogantes, aguardando una explicación.

—El burro se quedó ciego. Hay que ir a matarlo —sentenció iracundo Inocencio.

Cesarín meditó unos segundos, pero no habló, esperando las órdenes del progenitor.

—Vamos a bajarlo por el barranco entre los tres —dijo el padre, categórico, lamiéndose la sangre que le discurría hacia las comisuras.

Policarpo, unos metros más abajo, había logrado que la bestia se levantara. Pandero sangraba por su barrigona y gruesos hilos de sanguinolencias parduzcas discurrían por sus cuatro patas. Policarpo entendió.

—Pandero, me temo que se acabó lo que se daba —murmuró tristón mientras acariciaba al burro.

Pandero, con la mirada perdida, trataba de acompasar su respiración agitada. Inocencio le quitó la albarda y agarró las riendas. Policarpo y Cesarín se pusieron uno a cada lado del asno, para así guiarlo entre los tres. Pandero caminó, muy despacio, tentando la senda con los cascos delanteros, de pronto tranquilizado por la presencia conocida de esos tres olores familiares.

En poco menos de media hora llegaron al despeñadero que se abismaba hacia la playa de Los Moles. Abajo el mar se tumbaba ruidoso sobre los callaos grandes del playón. Por esa fuga Pandero habría de caer, descender por lo menos mil metros para morir despanzurrado. Inocencio le quitó las bridas. Ahora el asno estaba a dos metros del vacío. El precipicio daba vértigo. Inocencio le miró el fondo de los ojazos. Nada en aquella nada negra. Acarició el hocico, espantando cuatro moscas. Los tres hombres se pusieron detrás de Pandero, pasaron sus manos por el suave pelaje grisáceo de las ancas y Pandero movió el rabo en señal de agradecimiento.

—¡Arre, burro, arre! —fueron gritando los tres, confundiendo sus voces.

Por el despeñadero ascendía el viento, unas lenguas de brisa con aliento a mar. Pandero no se movió, temeroso, quizás estaba presintiendo el vacío hondo que no podía ver.

—¡Arre, burro, arre —insistieron.

Pandero, hierático, dejó incluso de agitar su cola. Ni siquiera se sacudía las moscas, la docena de moscas verdes que habían acudido puntuales al reclamo caliente de la sangre. Zumbaban, nerviosas, inaugurando el festín, enturbiando con sus aleteos la por lo demás plácida mañana.

—¡Arre, burro, arre! —reanudaron la letanía Cesarín y Policarpo.

Inocencio había callado esta vez. Rebuscó en el bolsillo trasero de su pantalón al mismo tiempo que ordenó a sus hijos que se apartaran. El sol, escondido tras una tupida fronda de nubes altas, dejó escapar un rayo de luz que fue directo a incrustarse en la navaja de Inocencio, esta navaja que desciende vertical en busca de clavarse en los cuartos traseros de Pandero, esta navaja que ahora pica de pronto al borrico que salta que trota que huye por fin hacia su condenación.

Pobre bicho. Bastó ese movimiento reflejo al sentir la punta acerada.

Pandero se despeñó.

Cayó al vacío.

Precipicio abajo.

Agitó las cuatro patas.

Las movió buscando asidero en el aire, como si eso fuera posible, como si en el interior del aire hubiera anclajes, como si, mejor, hubiera podido tener alas, y planear, y volar hasta hallar lugar seguro, tierra bajo sus patas. Policarpo y Cesarín lo vieron veloz caer, asomados ellos al borde de la fuga, precipitándose abismo abajo hasta estallarse, estropicio opaco de vísceras, contra los callaos del playón. Los muchachos se habían echado a tierra y habían reptado hasta el borde. Y vieron a Pandero precipitarse y ni siquiera rebuznar de miedo. Pensaron que la ceguera le ahorraría el pánico, pues no sabía que volaba hacia la muerte. Inocencio prefirió no contemplarlo. Cuando sus hijos le pidieron que se asomara él negó con la cabeza y rehizo su camino, tenía que recoger la albarda y volver a casa: ya pensaba en hablar con Santiago el Panadero para pactar la venta de un burro nuevo.

Cesarín y Policarpo permanecieron en lo alto del precipitadero, viendo abajo lo que había sido Pandero, en qué se había convertido: la cabezota orejuda descoyuntada, posada sobre un callao pero todavía aferrada al cuerpo; la barrigona, desabrochada, soltando tripas; las patas tan tan partidas y astilladas que eran irreconocibles. Las primeras gaviotas y pardelas ya habían aparecido, y comían, enlodadas en sangre, disputándose picoteadoras trozos de vísceras. Los gatos salvajes también luchaban por las tripas mejores al igual que los lagartos y los cuervos. Metían sus cabezas carroñeras en los huecos de Pandero. Devoraban inmisericordes: había que darse prisa porque pronto subiría la marea y el mar acudiría a reclamar lo que también era suyo: sacaría su avara lengua azul para también él tragarse los restos pellejos de Pandero.

Vino la noche con su espesura y el pobre Pandero resucitó, es un decir, resucitó en las lenguas de los muchachos de Masilva, el pueblo en el que vivía Inocencio y sus hijos, un poblado ubicado en la zona de medianías de El Hierro y al que otros también llamaban El Pinar. Y como era costumbre, cuando moría un animal, aquella noche tendría lugar el malgareo, tradición extraña pero muy arraigada en la isla, y cuando la voz corrió rápida, aldaboneando todas las puertas, para decir que el burro Pandero había muerto, ya las muchachas casaderas se echaron a temblar y a rezar, para pedir en sus oraciones eso, solo eso, por Dios no ser blanco procaz de los malgareadores, muchachos que comían pimienta para aclararse las voces y gritar a los cuatro vientos, escondidos en la vecina montaña de Tanajara, los secretos más inconfesables de los vecinos de la localidad.

Al comerse la pimienta las voces de los jóvenes cambiaban y se hacían irreconocibles, nadie sabría adjudicar ese o aquel grito, y ocultos en la madrugada chillaban, sabiéndose escuchados, las habladurías y los cuentos que circulaban por El Pinar. A cada víctima del malgareo correspondía una parte del animal, en este caso del pobre burro Pandero, y aquella costumbre resultaba despiadada y avergonzante, las más de la veces, aunque otras era apenas cómica y aquellos a quienes no había tocado la sabia y jocosa lengua del malgareo sonreían, acurrucados bajo las mantas traperas en sus camas, porque por esta vez se habían librado y sus secretos permanecerían a buen recaudo. Y esta noche el malgareo comenzó recordando el fallecimiento de Pandero:

—Y Pandero acabó en el despeñadero— ripió una voz lejana, transportada por el eco hasta Masilva, ese pueblo pequeño, no más de ochenta casas humildes, algunas apenas chozas de paja porque la vida campesina transcurría atada a los vaivenes de la pobreza, dependiendo de los caprichos del clima, los roedores y las cosechas, que como todo el mundo sabe a veces son buenas y otras malas.

—El burro Pandero murió en el despeñadero.

—Inocencio lo arrojó por la fuga porque estaba cegato.

Después las voces callaron, y se oyó un tambor, tum, tum, dos golpes secos, y después un bucio, una caracola grande que alguien sopló para que emergiera ese zumbido cavernoso de profundeza marina. Y otra vez:

—Y a la moza Claudina —silencio expectante— a la moza Claudina le vamos a dar... le vamos a dar... la lengua y la boca del burro.

—Le vamos a dar la lengua y la boca del burro para que arregle su boca fea.

—Su boca fea, fea, ea, ea, ea —repitió otra voz otra, solo para confundir.

Y Claudina, la hija de Paco Inerbelio, escuchó el malgareo y lloró un poco, apretándose contra la almohada, porque ella no era boba y sabía que tenía la boca torcida pero torcida, como caída, esa mandíbula desencajada a saber por qué. Su padre se levantó de la cama para ir a consolarla, pero se percató de que ella había preferido hacerse la dormida y por eso no le dijo nada, sino que subió a la azotea para escuchar mejor el resto del malgareo. La hermana de Claudina, Celedonia Jesús, sin embargo, dormía profundo, haciendo la digestión. A esa no la despiertan con pendejadas.

—Y a la moza Nicasia le vamos a dar el trasero de Pandero.

—El trasero de Pandero.

—El trasero de Pandero porque tiene el culo seco —seco, seco, seco, seco, pareció corroborar el eco, rebotando de hueco en hueco hasta llegar a Nicasia, un palo de mujer, de tan enteca, flaca flaquísima, la verdad, porque no comía y no comía porque se encontraba gorda. Nicasia también lloró, como Claudina, pero se sintió tan ofendida que se levantó de la cama y se puso a comer queso y pan, pan e higos, higos y leche, atragantándose.

—Y ya viene la pinga de Pandero, la gran pinga de Pandero —y ahora sí que todos en el pueblo temblaron a un mismo tiempo y pidieron a la Virgen de los Reyes, patrona de los herreños, que el gran cipote del burro no fuera adjudicado a ninguno, al menos a nadie de la familia.

—Y la pinga de Pandero va... va... va... va para Baldomera.

—Para Baldomera.

—Para Baldomera.

Y mientras el pueblo respiraba aliviado, Baldomera sentía que resbalaba por un abismo, que caía por una nada sin nombre y que la sangre le hervía rabia. Baldomera era una joven huérfana recogida por su tía Eliana, soltera impenitente y única familia viva de la muchacha. Eliana tuvo que trasladarse muy jovencita, una quinceañera, a la Isla Mayor, dicen las malas lenguas que para esconder la barriga en ciernes porque se había quedado preñada de uno que no la quería. Cuando volvió a su tierra natal, El Hierro, ya era toda una mujer, y llegó bien acompañada por Baldomera, su sobrina, aunque siempre hubo quien sospechó que la bella muchacha era en realidad hija suya. Pero a todos los rumores no se les puede hacer caso, lo mejor es dejar que corran hasta que se apaguen.

—No te preocupes, niña mía, a palabras necias oídos sordos. Esto son cosas de pueblo chico. Nosotras a lo nuestro, que para eso vinimos —la consoló Eliana, rabiando por dentro, pero Baldomera, consciente de que aquello no podía significar sino que le gustaban demasiado los hombres, siguió en sus trece, y dijo bajito, para que nadie la escuchara:

—Envidiosos, envidiosos, envidiosos. Ya veremos quién ríe último...

El malgareo prosiguió durante unos minutos más, restaba adjudicar las patas del animal, que fueron a parar a Juan Piloto, un vecino que había tenido un percance y estaba medio cojo. Piloto sonrió, al escuchar las voces, y después pensó en la Virgen, a la que rezaba todos los días para pedirle pronto restablecimiento, pues eran muchas las ganas que tenía de poder volver a andar con normalidad. Mal día aquel en que, abajo en la costa, cuando estaba mariscando lapas, resbaló sobre la orchilla y cayó plúmbeo fracturándose la tibia.

El tambor y el bucio anunciaron con su música primitiva el fin del malgareo, al que mañana, con el claror del día, nadie haría mención, salvo entre familiares o con gentes de mucha confianza, allegados fiables, si acaso. Así era la costumbre y así ordenaba la tradición. Así se hacía desde que las memorias tenían memoria. Así era y así habría de seguir siendo.

Este martes de agosto amaneció ya con calor, a pesar de que el sol era casi invisible, debido a la calima. El cielo estaba lleno de polvo traído por los vientos desde el cercano desierto del Sahara. Eso explicaba aquel sopor desde primeras horas de la mañana, y ese calor hacía todavía más incomprensible que Baldomera decidiera estrenar hoy, precisamente hoy, sus botas nuevas. Había procurado ser más comedida, lo había intentado justo hasta la noche anterior, la noche del malgareo, cuando le habían concedido el dudoso honor de heredar, aun simbólicamente, la polla del burro Pandero.

Había intentado no ostentar ni alardear, frente al resto de jovencitas, para no hundirlas más en su pobreza miserable. Pero ella tenía varios vestidos que lucir, al menos siete, uno para cada día de la semana; tenía tres pares de zapatos, dos de verano y unas botas para el invierno, además de zarcillos gitanos y pulseras, a veces incluso tuvo bombones con lacitos rojos y papel celofán que repartió solidaria entre sus amigas. Pero ahora le habían adjudicado el miembro del burro, y eso significaba que en el pueblo daban por hecho que pinga, justamente pinga, era algo que ya ella estaba recibiendo, aunque no se le conociera novio oficial. Y eso, fuera verdad o fuese mentira, lo mismo daba, ya daba igual, para el caso y la ofensa. Y por eso decidió presumir, dejar claro que ella a pesar de no tener trabajo, no era pobre, no era al menos pobretona. Verse engullida por la mediocridad rampante era lo que más la asustaba. Se miró coqueta al espejo y se peinó demoradamente el cabello lacio, negro azabache, extrayéndole inéditos resplandores. Qué tersura. Su tía Eliana la observaba sin decir palabra, contemplando la hermosura de la muchacha, complacida porque se acordaba de ella misma cuando joven. Se acercó por detrás y le fue levantando el camisón. Brotaron dos pechos blancos, dos montañas de pronto en el espejo. Qué torres. Dividió en dos la mata de cabello y, sobre los hombros de Baldomera, los dejó caer para que taparan los senos. Digna de un cuadro la precisión última de la belleza. La joven sonrió. Fue al armario y entonces Baldomera dijo:

—Dame el azul.

Su tía descolgó del perchero un vestido azul celeste de delgadas asillas. Baldomera se lo puso. Pareciera que sus tetas enhiestas por sí solas lo sostenían. El vestido caía hasta el principio de sus rodillas. Mientras Baldomera se ponía sus botas, lustroso negro reluciente, Eliana fue a la cocina y trajo agua fría en una jofaina. Al volver observó a la sobrina: el breve tacón de los botines, anudados hasta ocultar los tobillos, realzaban la figura de la joven, mientras que el vestido se ceñía con delicadeza a las formas redondas de su cuerpo, recién despertado de la pubertad, ya amujerándose. Baldomera se lavó la cara y entonces sus ojos negros, afilados, acabaron de salir del sueño.

Tocaron a la puerta y Baldomera dijo:

—Deja, tía, ya abro yo.

El primero en verla de aquella guisa elegante fue Santiago el Panadero, quien, como cada día, repartía el pan por las casas de El Pinar, acompañado por su burro.

—Buenos días.

—Buenos días, Santiago —contestó Baldomera, disfrutando de los varios mohines de sorpresa que Santiago dibujó en su cara, en su rostro desacostumbrado a ver esa beldad tan labrada y ajustada a las formas bonitas de la joven.

—Dame dos.

—De acuerdo, guapa.

El panadero, una vez recibió el dinero, enfiló sus pasos hacia la vivienda adyacente, tirando del borrico y pensando en Baldomera: a pesar de la hora temprana aquella rutilación de la mujer le había espabilado la libido, y por eso se acordó de la Lorenza, otra vez, nada más llegar a casa le daría su respectiva barra de amor, un poco de pan del mejor también para ella. Por esas mismas horas ya Inocencio había elegido tres de sus mejores cabras y se disponía a ir a casa de Santiago, pues sabía que el panadero acabaría su ronda repartidora en torno a las diez de la mañana y que, después de un primer trago gratificante de vino de pata en el bar del Gurugú, entre Las Casas y Taibique, se lo encontraría en la cuadra, dándole pienso y descanso a su burro; fiel, inseparable pareja del panadero de Masilva.

—Ueeepa, Santiago, ¿cómo vas?

—¡O, Inocencio, qué tal! ¿qué te trae por aquí?

Se saludaron afables ambos hombres.

—Vengo a hacer negocios —alegó Inocencio.

—Veamos, pues, ¿qué ofreces?

Inocencio propuso a Santiago un intercambio justo: tres de sus mejores cabras, allí estaban sus ubres repletas para demostrarlo y no dar pie a elucubraciones, por uno de sus burros.

—Ya sabes que el Pandero se me quedó ciego —recordó Inocencio, desde siempre el mejor cabrero de la isla de El Hierro, pues tenía casi cien cabezas, y la leche de su ganado le dejaba buen dinero, tanto buen dinero como fama de cicatero.

—Mira que eres tacaño, ¿para quién guardas el dinero, Inocencio? ¿Te vas a ir a Tenerife, a gastártelo en mujeres? —dijo bromeando el viejo Santiago, socarrón y lengüín.

—No seas majadero, Santiago. No empieces otra vez.

Porque la negociación no fue fácil, y Santiago le exigió una cabra más a cambio de la burra vieja, vieja pero buena, apuntilló el panadero. Inocencio tuvo que ceder porque le hacía mucha falta, sobre todo para ir a recoger los higos y las uvas por aquellos senderos de tierra que surcaban la isla. Y por eso accedió, qué remedio.

—De acuerdo, Santiago, pero, desde luego, no pierdes una oportunidad, las cazas al vuelo —recriminó el viudo.

Santiago debía rondar los cincuenta años. Era bajito y rechoncho, siempre usaba una boina negra y tenía el labio superior mucho más grueso que el inferior. Decía, cuando se emborrachaba, que se le hinchaba de tanto chuparle el aquello a su mujer, Lorenza, por cierto bastante más alta que él. Santiago, a pesar de su aspecto ridículo, tenía fama de peleón porque cuando joven había sido uno de los mejores luchadores de la isla, figura indiscutible del deporte vernáculo. Inocencio, a pesar de ser más joven, acababa de cumplir cuarenta y cinco años, prefería esa vida bonachona, gustaba de pasar inadvertido y no frecuentar las tabernas, aunque en una isla tan pequeña esa pretensión fuera tarea imposible. Por eso aceptó aquel trato injusto, nada equitativo sobre todo cuando se percató de que la llamada burra vieja era anciana, bastante más de lo que había prometido Santiago, y además perezosa, porque ya estaba desa-costumbrada al trabajo, no había sino que probar a cargarla y observar cómo se ponía remolona, quejumbrosa, jamás dispuesta a apechugar. Pero, mejor decir las cosas como fueron, al menos le fue valiendo para ir saliendo del paso, para ir tirando hasta que sus hijos, Cesarín y Policarpo, pudieran desplazarse, dos días de camino difícil para ir y dos para volver, hasta el Tamaduste, un pueblecito de pescadores que estaba al otro lado de la isla pero que tenía entre sus moradores a Juan Camila.

Porque Juan Camila criaba burros, a eso se dedicaba desde que tenía uso de razón, y porque Inocencio le pagó puntual buen dinero, Policarpo y Cesarín volvieron hoy con dos asnos jóvenes, buenos para enfrentar las tareas pesadas del campo. Trajeron dos pollinos cuando Inocencio solo les había encargado uno. A saber qué pasó ahora.

—¿Y qué pasó? —preguntó obvio Inocencio nada más ver a sus hijos con las dos monturas.

Y Policarpo, que para eso era quien tenía mejor verbo, tomó la palabra y explicó:

—El viejo Juan Camila, por cierto le manda a usted recuerdos y saludos, nos vendió este de aquí y además nos regaló el otro, ese —dijo, señalando ambas bestias. Y agregó:

—Este se llama Negrito y este Barbuzano. Negrito dice el viejo que es muy bueno y muy sano, padre, pero Juan Camila nos advirtió que Barbuzano tiene mala leche desde que nació porque tiene pésimo linaje. Eso dijo. El viejo Juan Camila nos dijo que te lo regala para que lo metas tú en cintura, que si hay alguien en la isla que le meta compostura al burro ese eres tú. Que lo eduques, como hiciste con nosotros. Así nos dijo Juan Camila, padre —y ambos muchachos se miraron y estallaron en carcajadas, observándose de reojo, juguetones, porque durante el camino desde el Tamaduste, cuatro días de lento caminar yendo y viniendo atravesando la cumbre de la isla, ya habían ideado una broma perfecta para Santiago, un susto para el panadero por haberse pasado de listo vendiéndoles la burra vieja, pillín, listillo, que estaba ya para el arrastre el pobre animal.

Esa madrugada, vaya usted a saber por qué, Inocencio el Viudo y Santiago el Panadero estaban soñando un mismo sueño poblado de burros. Inocencio veía volar a Pandero: le salían del lomo dos alas blancas, y planeaba cual cernícalo por las escarpadas paredes del despeñadero hasta posarse grácilmente en un saliente del acantilado, sin miedo al vértigo, compartiendo nido con gaviotas, aguiluchos y cernícalos, estirando mucho el pescuezo y el hocico para depositar comida en los respectivos picos de muchos polluelos exigentes. Eso soñaba Inocencio, soñaba con burros volando, hay que joderse con las cosas que pasan.

Santiago el Panadero soñaba sin embargo con la burra vieja pariendo. Él la asistía, en el establo, y la burra abría las patas desencajándolas y él introducía el brazo hasta que, de pronto, tocaba allá, dentro de la barrigona pesada, algo duro, muy duro, como una piedra, y entonces tiraba hacia fuera con todas sus fuerzas, pero con todas porque sudaba y sudaba hasta que por fin salió, aquello emergió, nada más y nada menos que una cabra adulta con grandes cuernos muy macizos. La burra vieja pariendo cabras y primero una y segundo dos y tercero tres y así hasta que despertó en la séptima, qué alivio, el corazón encabritado, palpitándole en la boca, los sudores chorreando pegajosos, la respiración difícil, menos mal que ya se estaba acercando la alborada. Se levantó de la cama y salió al patio en busca de aire nuevo. Inspiró profundo. Encendió el horno de leña para que el pan que Lorenza había amasado la noche anterior se fuera haciendo y sacó del aljibe dos cubos de agua fría. Se los echó por encima, tras despojarse de los calzoncillos, para lavarse los últimos retozos de la pesadilla. Se fue a la cuadra y allí descubrió a su burro, comiendo pasto parsimoniosamente, masticando en la penumbra del amanecer. Miró y remiró todas las esquinas del establo y respiró tranquilo porque no descubrió cabras. Cabras sueltas. Cabras recién paridas. Volvió a la vivienda, ya con mejor cuerpo, y puso café al fuego, para acabar de entonarse. Corrió a vestirse y retornó a la cocina, todavía abrochándose el cinto. Aquella barriga estaba creciendo se diría que día a día, pero desayunó sin remordimiento un tazón de gofio amasado con leche y miel y media docena de brevas. Esperó a que el café se enfriara, porque a él le gustaba así, y se bebió un vaso. El pan ya estaba a punto y la rutina parecía la misma: qué lejos estaba Santiago de saber que esa mañana habría de quedarse tuerto, tuerto hasta la tumba.

Porque no hizo sino acercarse a la cuadra y coger la albarda para ensillar al burro como cada mañana cuando una coz brutal, una coz violentísima que lo agarró desprevenido precisamente por imprevista, le destrozó el ojo derecho, le explotó el globo ocular, que quedó suspendido unos instantes, unos segundos colgando de un hilillo triposo, un tiempo que le bastó para ponerse las manos debajo y ver con el ojo sano cómo le caía en la mano derecha el ojo muerto. Y solo un minuto después hubo griterío de Santiago, tardó eso en percatarse, como si aún estuviera en la pesadilla, demoró ese tiempo porque la coz salvaje de Barbuzano lo dejó tan aturdido, tan tan conmocionado, que su cabeza atolondrada no atinaba a discernir lo que había ocurrido: a saber, Santiago en el suelo de la cuadra, con el ojo derecho en la mano y sangrando por la cuenca vacía, mientras el burro cascarrabias rumiaba paciente, sabiendo que la albarda estaba en su sitio, es decir, en el suelo y no en su lomo virgen, que a él tampoco lo ensillaría ni siquiera un tipo más alto que Santiago, a ver qué intentan creerse.

Y para decir la verdad y toda la verdad, habrá que revelar aquí que la broma planeada por Policarpo y Cesarín no incluía este estropicio ocular, no señor no, ni lo imaginaron siquiera, consistía apenas en darle un buen susto, que aprendiera la lección por viejo jodido y buscapleitos, algo así como que el burro Barbuzano lo tirara al suelo y le rompiera una costilla y no que le fuera a asestar una coz con tal puntería que le saltara el ojo y que esa mañana el pueblo al completo se quedara sin pan porque se chamuscó todo, ya irremediablemente, cuando la Lorenza salió disparada de la cama al oír el griterío asustador, voló como alma que lleva el diablo para ver a su Santiago sin ojo, esto es, con un ojo en la mano, mejor dicho, todavía pensando que el médico se lo podría coser o pegar. Menuda algarabía para aquellas horas mañaneras, porque Lorenza se puso histérica, y cogió a su marido y para la consulta del médico Ramón fueron, corre que te corre pies para qué os quiero, y llegaron para que Ramón desfaciera el entuerto, nunca mejor dicho, pero ay que no, qué difícil la vida en isla tan desolada, qué escasísimos medios tenía Ramón, quien además acababa de acostarse y dormirse con unos tragos de más, de más desde luego, aunque menos mal que el alcohol algo habría de tener bueno y buenísimo es para cauterizar herimientos. Y sobre aquel agujero sin ojo echó Ramón el aliento vinoso, tremendos vahos despedía, mientras cosía y cosía con hilo y aguja que le había enhebrado la Lorenza porque él no atinaba, entre la borrachera y la soñarrera, que lo sacó de la cama a gritos y a tortas la mujer alocada, espabila Ramón espabila. Y así operó Ramón, más dormido que despierto, soltando el aliento repugnante sobre la cuenca y murmurando no te quejes Santiago no te quejes que ahora te para la sangre y ya ya te pones bueno, decía por decir, ya verás que te recuperas en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos, eso dijo, eso dijo Ramón sin mala intención sino porque sí, porque esas cosas se dicen, pero al instante se percató de la inconveniencia, vio que eso, precisamente eso, no tenía que haberlo dicho, no, pareciera broma cruel y de mal gusto, pero, hombre, es un decir, y la Lorenza renovó el brío de su llanto y a Santiago le dieron más ganas de llorar y Ramón mientras cosía y cosía decía ni se te ocurra llorar porque entonces te va a doler más por culpa de la sal de las lágrimas. Ramón le pidió a la Lorenza que le alcanzara el aguardiente y la Lorenza le dijo que ni hablar. Entonces él le explicó que era para Santiago, para que se lo bebiera y mitigara el dolor y para echarle un poco en la cuenca y cauterizar, entonces bueno, dijo la mujer, que no se fiaba, y acopló la botella a la boca de Santiago y el panadero traga que traga porque se esperanzó al discurrir que el líquido lo sedaría y le aseguraría somnolencia para sus nervios astillados, repletos de dolor, mientras Ramón finalizaba la intervención, esto es, mientras cerraba la cuenca, no fuera a salírsele por ese agujero hasta el cerebro.

Y cuando escondidos Policarpo y Cesarín contemplaron con sus propios ojos la que bárbaro Barbuzano había armado aprovecharon la confusión, bobos tampoco eran, para devolver a la burra buena, a la burra panadera, al establo, y llevarse de allí aquella mala bestia bruta y puta, aquel animal de animales que era bárbaro Barbuzano. Con lo diligentes que fueron y la suerte que los acompañó nadie sospechó, ningún vecino se enteró de las maniobras, y por eso nadie supo que por culpa de ambos gamberros Santiago el Panadero lució un trozo de trapo negro para tapar su cuenca vacía, al mejor estilo pirata, nadie lo supo porque incluso cuando ellos restituyeron a Barbuzano al establo de su padre, Inocencio estaba todavía volviendo del sueño, un sueño reparador en el que había viajado a lomos de Pandero por las nubes, tenían sabor a azúcar, un sueño en el que había volado a través de algodonadas nubes por un cielo azul en el que incluso pudo observar ángeles, ángeles con alas parecidas a las de Pandero. Despertó, feliz, seguro de que su burro había subido directo al cielo.

Menos mal que Santiago el Panadero era hombre de amarras, forzudo donde los haya, y aguantó estoico la operación a la que le sometió Ramón el médico. En aquella isla cárcel y en esos tiempos así eran las cosas, porque los medios a su alcance no alcanzaban más que para aguja, alcohol e hilo para coser. La cuenca ocular de Santiago sanó con suerte, y ese pedazo de trapo negro sirvió a las mil maravillas para ocultar la cicatriz, una marca que Lorenza, su esposa, acabó por encontrar encantadora. Se acostumbró a besarla justo antes de hacer aquello, esto es, antes justo del acoplamiento, porque le propinaba un morbo inusitado y era de pronto como acostarse con otro y serle infiel al panadero con un pirata con diez cañones por banda y llamado por su bravura el temido, con uno de esos que salían en las canciones antiguas de la escuela. Cosas curiosas que pasan. Y con el transcurrir del tiempo Lorenza acabó imaginándoselo del todo, es decir, que Santiago en la cama ya no era panadero sino bravo lobo de mar, altote y fuertote y hasta con pata de palo, porque cuando aquello, duro y macizote, se hinchaba para penetrarla y batir contra sus densos interiores ella imaginaba que era la pata de palo y no el palo a secas de Santiago. Y Santiago, para qué ocultarlo, se percató de que así era mejor, mucho mejor que antes aunque antes tampoco fuera malo, solo que ahora era mejor porque ella disfrutaba más, y le quitaba el parche negro despendolada poco antes de venirse al placer, justo antes de irse fluida toda entrepierna abajo, se lo retiraba hacia atrás el parche, desnudez última, para besuquearle la cicatriz, divertida, como en un tobogán la lengua, y se hacían cosquillas agradables que engordaban los placeres respectivos hasta hacerse orgasmo mutuo, vivificador. Por eso estaba mejor y por eso, secreto bien escondido, Santiago el Panadero superó su accidente con rapidez y casi con alegría, se diría al verlo con su parche, y además de nuevo feliz porque seguía teniendo buen ojo, es un decir, para los negocios, y las gentes del pueblo se asombraron con el pronto restablecimiento y lo conmemoraron contentos y, salvo las bromas de niños y jóvenes,

—¿Dónde te dejaste el barco pirata, Santiago?

aquel percance fue superado con naturalidad extrema hasta el punto de que pareciera cosa de siempre la falta de su ojo,

—¡Ojo, Santiago, mucho ojo!

le gritaban a veces para hacer el chascarrillo pero él no se enfadaba, no porque se acordaba de Lorenza a la noche, turbiona y caliente, embravecida y tendida sobre las pieles de cabra o sobre la paja del establo, espacios que preferían al dormitorio cuando las fuerzas de la naturaleza se revolvían y había que hacerse el amor como antaño, como cuando jóvenes, aquí te pillo aquí te mato, pues de este tenor curioso son a menudo las cosas. La sal de la vida, que se dice a la hora de resumir.

Los que no cambiaban, para atrás ni para coger impulso, eran Policarpo y Cesarín, vaya muchachos entremetidos, inventones, porque siempre estaban ideando algo para matar el aburrimiento en la isla, pilluelos a pesar de la bonanza de temperamento de su padre, Inocencio, hombre tranquilo al decir de cualquiera, comedido hasta en la compostura. Seguro que sus hijos heredaron el espíritu aventurero de la madre, Casilda, en paz descanse porque se murió siendo ellos muy niños. Y desde que falleció la desgraciada el cura, don Nicasio de Jesús Moreno, se ofreció para colaborar con Inocencio en la crianza y en la educación de los hijos semi huérfanos, y por eso le comunicó que se los enviara a la escuela antes de tiempo y desde por la mañana hasta por la noche, allí siempre habría algo que hacer, para que lo ayudaran porque un cura, en contra de la opinión general, tiene mucho que hacer, trabajo, trabajo y más trabajo, que pastorear almas es mucho más difícil que pastorear cabras. Pienso, luego pasto, era el dictado que regía a los animales herbívoros: Pienso, luego existo, era la filosofía que alimentaba al resto.

Pero así comenzó el desvío, demasiadas horas con aquel párroco prepotente y pedantuelo; precaria educación recibieron, de esa instituida por los cánones de la letra con sangre entra. Pero Inocencio agradecido le dijo a don Nicasio de Jesús que no se preocupara, que desde por la mañana los tendría en su seno, con suerte mucha incluso alguno podría estudiar para cura y dignificar la prosapia familiar. Pero ambos se torcieron, más pícaros no podían haber salido, cuestión de supervivencia en estos lares desalmados, y será fácil echarle la culpa a la muerta, a la Casilda, pero la verdadera culpa habría de tenerla al menos casi toda el cura, don Nicasio de Jesús, párroco barrigudo que desde el principio los trató como esclavos: para que limpiaran la casa dejándola como una patena, para que fregaran la iglesia y la escuela hasta dejar los suelos como los chorros del oro, para que lo ayudaran en los ministerios eclesiásticos, que la misa daba mucha lata y mucha guerra, para que le hicieran los recados, que siempre eran muchos, y la compra de las viandas, que consistía en visitar vecinos con los que había apalabrado quesos, fruta, pescado, gallinas y pollos, comida a cambio de redención y salvación, que en esta vida gratis no hay nada, y para que, en resumen, estuvieran ambos niños a su santa disposición todo el santo día, incluidas fiestas de guardar y domingos, jornadas de mucho trabajo para el cura primero de El Hierro.

Porque don Nicasio de Jesús Moreno oficiaba en las dos iglesias de la isla, la principal de El Pinar y la de Valverde, y en sus sermones, vaya usted a saber por qué, se dedicaba a criticar a los habitantes de cada comarca. Y cuando hablaba de los piñeros en Valverde decía que eran brutos y haraganes, y cuando hablaba de los valverdeños, esto es, los de rabo blanco, en El Pinar, repetía que la isla muy poco progresaba porque también estos eran vagos y displicentes. Este hábito, difícil de entender, no tenía otro sentido que acabar peleando a los habitantes de la isla, aún nadie sabe con qué secreto propósito. Algunos dicen que la intención no era otra que fomentar la separación de los lugareños para que acataran el orden establecido y ni se les pasara por las mientes organizarse y rebelarse: una población desunida garantizaba su gobierno, y nadie dudaba de que la Iglesia, personificada en don Nicasio de Jesús, era uno de los brazos más contundentes del poder político en El Hierro.

Policarpo y Cesarín tuvieron que aprender a sobrevivir pronto, en manos de don Nicasio de Jesús, quien jamás se anduvo con chiquitas. Maestro más conspicuo no hubo ni habrá en la Isla Menor, seguro, porque sus métodos didácticos también hicieron escuela y conquistaron acólitos y, para confesar toda la verdad, no hay vecino de la isla que haya pasado por sus pupitres que no sepa al menos garabatear su nombre y apellidos, hacer unas cuentas simples pero útiles, sumar, restar, dividir y multiplicar, y hasta mascullar unos latines y unos básicos rudimentos de francés, que para eso era la lengua de la cultura, el arte y la poesía, como jamás dejó de repetir. Porque hasta francés, la lengua de Napoleón, impartía en la escuela de Masilva el párroco don Nicasio de Jesús, hasta cancioncillas francesas aprendieron a tararear aquellos lugareños burros, condicionados además por los intrínsecos determinantes de la insularidad más despiadada, la insularidad que, al decir de algunos, conformaba la mente del hombre isleño, acotándola, estrechándole horizontes, imponiéndole ese muro azul de mar como destino irrefutable de su condenación.

La letra no solo entraba con sangre sino que también, auténtica innovación didáctica, entraba mejor con fuego. Fuego, no otra cosa sino fuego. A saber: las tablas de multiplicar, 2x2=4, 4x2=8, 8x2=16; la conjugación de los verbos, a saber, presente de subjuntivo del verbo ser, sea, seas, sea, seamos, seáis, sean, además algunos versos incomprensibles de la Chanson de Roland o las declinaciones latinas o... pero no podían los alumnos ni mearse encima, del miedo, porque entonces era peor. Si te orinabas, porque el pánico había nublado la memoria, te hacía lamer los meados, que ni gota quedara en el suelo, no fueran a pensar que Policarpo y Cesarín tenían que estar todo el santo día fregando. Y los hijos de Inocencio aprendieron pronto a ser buenos estudiantes, se les espabiló la mente a marchas forzadas so pena de quedarse sin lengua y sin orejas. Así de despiadado era su reinado, a pesar de la ligereza del ripio.

Porque el puro que encendía don Nicasio de Jesús era de veras lo peor de lo peor. El puro era el fuego y el juego era el puro.

—A ver, Policarpo, cómo estamos hoy de matemáticas. Dígame usted cuánto es tres por ocho, y volando que es gerundio —y Policarpo se ponía en pie, tieso como un asta, las rodillas temblequeando, haciendo fuerzas para contraer el esfínter, mientras aquella sotana negra pero polvorienta lo miraba inquisidora, nunca mejor expresado, y no tardes más de la cuenta que la cuenta es fácil porque entonces no vale.

En la escuela de Masilva convivían niños de casi todas las edades, desde los seis hasta los dieciséis años. No había pupitres suficientes, y por eso la mayoría se sentaba en el suelo, sobre todo los más pequeños y los mayores, unos porque no llegaban a la altura y otros porque no cabían en aquellas mesas estrechas. Las rodillas chocaban contra la parte baja, y los pupitres permanecían en el aire. Policarpo habló:

—Veintiocho, don Nicasio —dijo por decir porque las matemáticas eran una disciplina que detestaba. Él se consideraba un hombre de letras.

El error se hacía evidente a medida que don Nicasio de Jesús chupaba fuerte el puro, delectación infame, y entre humos, como si acabara de emerger del infierno, el párroco se acercaba lentamente y procura no moverte, ni un ápice a pesar del miedo, no pestañear ni respirar ni existir siquiera cuando el cigarro va demoradamente expulsando su calor, su fuego incandescente, hasta rozar el lóbulo de la oreja infante de Policarpo que no grita ni se mueve ni respira ni aprieta los ojos porque entonces sería peor, peor a pesar de que ya huele a cartílago chamuscado.

—Son veinticuatro, Policarpo, veinticuatro. Tan difícil es sabérselo. A usted lo veo yo fregando pisos y escaleras toda la vida. La ignorancia también es el demonio. ¡Fuera de mi vista! —ordenaba gritando enfurecido don Nicasio de Jesús, y entonces había que darse prisa y salir fuera, a la calzada, camino lleno de piedras que pasaba por delante de la escuela, y arrodillarse, es la penitencia, con los brazos en cruz, lloviera o hiciera calor, ventolera o granizo, para que todo el que paseara por allí te viera, burro, castigado por burro, mal estudiante, ahora pagarás siendo el hazmerreír del pueblo, que nadie lo dude y todos lo sepan.

Pero a pesar del sol que solía caer desmedido y las piedras pequeñas pero cortantes que magullaban las rodillas, los niños castigados encontraban alivio, solaz, un remanso de paz, y hasta tiempo para echarse saliva en los dedos para después untársela y atenuarse el escozor del lóbulo quemado, de la oreja que poco a poco va enroscándose sobre sí misma para buscar protección. Y ese día ocurriendo unos años atrás Policarpo fue el primero en ser expulsado de clase, pero sabía que en cuestión de menos de media hora acabaría acompañado al menos por una docena de muchachos, también burros, de los que asistían a las clases obligatorias de don Nicasio de Jesús. Ya se las arreglaría el cura cabrón para irlos echando a todos, uno a uno, a todos menos a José Francisco, el disminuido, el subnormal. Ese corría mejor suerte porque era lelo y pasmado, y, aunque no aprendía gran cosa, la naturaleza había sido despiadada, al menos no lo castigaba. Al revés, parecía el preferido de don Nicasio, porque a veces incluso lo mandaba a buscar por la noche, para darle clases particulares pero a saber de veras para qué, qué harían a solas, clases de qué materia, porque José Francisco era huérfano pero vivía con su hermana, Pastora, que no era retrasada sino guapa y adelantada y hermosa porque se había criado en Venezuela.

Y Policarpo esperando bajo el sol, entretenido observando el vuelo de una bandada de cuervos tan negros que brillaban, y adentro en la escuela había comenzado la clase de francés y era el turno de su hermano, Cesarín, quien tampoco tardaría demasiado en acogerse al alivio y hacerle compañía en la penitencia de la calzada, rodillas para qué os quiero. Equivocarse en la clase de francés era peor, si cabe, y el cura se le plantó delante diciendo a ver me dice usted uno por uno los días de la semana cuando él resulta que se había estudiado los números, un, deux, trois, quatre de cateado, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, pobrecillo, porque

—Usted es que no sabe ni pronunciar, esa lengua no le sirve para nada bueno, así que sáquela, enséñemela ahora mismo —ordenó don Nicasio de Jesús a Cesarín, cuitado, que se pone recto y saca la lengua roja, la lengua pequeña al mismo tiempo que se va poniendo bizco, bizqueando cada vez más porque ve ante sus narices la lumbre rojiza, candente, el puro que se acerca, despacio se aproxima hacia la punta extendida de su lengua, de su lengua burra que no sabe pronunciar francés, incapaz de articular sonidos abiertos y cerrados.

Y ahora el muchacho siente el calor del fuego y ve con los ojos oblicuos el golpecito enérgico del dedo índice de don Nicasio de Jesús sobre el puro, sobre el cigarro para que así caiga la ceniza sobre su lengua cenicero, la ceniza que arde un instante en su lengua seca, blanca por culpa de los nervios y del miedo. Y saltan las lágrimas reflejas por los bordes de los ojos bizcos pero Cesarín aguanta, ni un músculo más se mueve, porque entonces sería peor, no sería ni un hombre capaz de aguantar un castigo. Soporta la quemazón, breve punzada dolorosa, y espera la orden liberadora, la orden que le permitirá correr hacia la libertad del aire puro e irse al camino, bajo el sol, con los brazos en cruz, junto a su hermano Policarpo, presencia tranquilizadora.

—Fuera de mi vista, vaya usted a hacer compañía a su hermano —dijo por fin el malvado, y al instante Cesarín salió rápido, enjugándose la lengua al rojo vivo y dejando correr sus lágrimas libremente, contento por dentro porque por hoy sobrevivió, ya está, otro día más para atrás, para que se reúna con los otros en el carro de los días infaustos.

Se miran ambos hermanos y todavía sonríen, ya es mucha la costumbre. Son hermanos bien avenidos, cariñoso fluye el amor entre ellos. Solo hay que observarlos. Cesarín le muestra la punta de la lengua y Policarpo ve un punto rojo. Policarpo se gira un poco y Cesarín se fija en el lóbulo de la oreja, un poco doblado, en carne viva. Policarpo le pide al hermano que le escupa la oreja justo en el pedazo herido y Cesarín revuelve en su boca bastante saliva para hacerlo: el frescor del escupitajo lo vuelve a aliviar. Enseguida retornan a la posición inicial, brazos en cruz, uno junto al otro, rozándose apenas con la punta de los dedos, lo suficiente para sentirse más seguros. Ese roce basta para saber muy hondo que si se mantienen juntos sobrevivirán, todo les irá bien porque nada puede ser peor. Ya llegará el día de la venganza, pronto, cuando vean las tuneras y las hojas repletas de picos de las pencas y se les ocurra una idea feliz, un día heroico que no descansará en el carro de los infortunios sino en la maleta de las alegrías, una jornada en la que por fin reír a sus anchas.