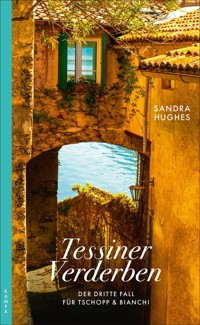

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Tschopp & Bianchi

- Sprache: Deutsch

Ein sonniger Tag im Mai, das Ehepaar Gruner wandert auf der Alp Nadigh. Etwas ganz Besonderes erwarte sie dort, verspricht die Website von Mendrisiotto Turismo: die berühmten Nevère, Rundbauten aus Kalkstein, in denen die Bauern früher ihre Milch kühlten. Eher enttäuschend finden die Gruners, was sie da sehen. Doch die Enttäuschung weicht Angst, als die Eheleute hinter der niedrigen Holztür die Leiche einer Frau finden, mit Blumen geschmückt. Marco Bianchi vom Commissariato Lugano übernimmt die Ermittlungen, doch es gibt keinerlei Anhaltspunkte - niemand scheint die Frau zu vermissen, niemand weiß etwas über sie. Der Fall treibt auch Emma Tschopp um: Sie hat bei der Kriminalpolizei Basel-Landschaft gekündigt, um gemeinsam mit Commissario Bianchi ein privates Ermittlungsunternehmen zu gründen. Der Plan ging nicht auf, was Emma jedoch nicht davon abgehalten hat, mit Labrador Rubio ins Tessin zu ziehen. Im Valle di Muggio leitet sie nun ein Kindertagesheim, und ausgerechnet ihr charmanter Mitarbeiter Davide scheint in den Fall vom Monte Generoso involviert zu sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sandra Hughes

Tessiner Verderben

Der dritte Fall für Tschopp & Bianchi

Roman

Kampa

Teil 1

1

Santo Quirico lächelte zum Himmel hoch, der sich über ihm wölbte. Gott thronte dort oben im Gewölbe der Kapelle, umgeben von heiligen Männern. Keiner kümmerte sich darum, was zu ihren Füßen geschah. Signora Beltrano hatte das Oratorio betreten. Sie bekreuzigte sich hastig und wandte sich den Kerzen zu, die bereits auf dem blechernen Gestell brannten, in rote Becher versenkt. Zwei Franken das Stück, jedes Licht mit einem Wunsch versehen: für die Toten und die, die noch lebten. Möge der Darmkrebs beim Sohn besiegt, die Operation am eigenen Hüftgelenk gelingen, der Aktienkurs wieder steigen. Signora Beltrano warf eine Münze in den Schlitz, platzierte eine neue Kerze, zündete sie an. Sie verharrte mit gesenktem Blick, die Hände gefaltet, bewegte stumm die Lippen. Durch die offene Tür zur Kirche nebenan drangen Stimmen. Ein Mann sprach halb singend Worte vor, ein Chor antwortete. Es waren die Einwohnerinnen und Einwohner von Novazzano, die auf den Beginn der Nachmittags-Messe warteten. Signora Beltrano hatte ihre stille Andacht beendet. Sie schritt den Holzbänken entlang nach vorn zur Marienstatue, berührte sanft die Falten im hölzernen Gewand, ein Füßchen vom Jesuskind. Sprach ein Gebet mit Blick auf den Santo Quirico aus weißem Marmor, der über ihr auf seinem Sockel stand. Ihm zu Ehren waren Kirche und Oratorio errichtet worden. Wer, wenn nicht er und der Vater im Himmel sorgten dafür, dass es jenen auf Erden gut ging? Dein Wille geschehe, Amen.

Signora Beltrano wollte sich umdrehen, zwischen den Holzbänken ein Stück zurück bis zur Mitte der Kapelle gehen und von dort durch die Tür in die Kirche. Ihr Blick streifte den Sockel des Heiligen, die kleine Nische, die sich im Altar dahinter bildete. Sie stutzte. Trat näher, beugte sich vor. Ein Beutelchen lag dort verborgen. Es war aus dunkelblauem Stoff, mit Goldfäden durchwirkt. Signora Beltrano zögerte, zog es hervor. Weich und leicht lag es in ihrer Hand. Eine mehrfach verknotete dünne Kordel ließ sich mit etwas Geduld lösen. Das Beutelchen entfaltete sich. Signora Beltrano konnte nur undeutlich etwas erkennen. Sie griff mit den Fingern hinein, zuckte zurück. Formte ihre Hand zur Schale, schüttelte den Inhalt sachte heraus. Nebenan in der Kirche trat Don Alfredo an den Altar, der Sprechchor war verstummt, als ein Schrei die Gemeinde zusammenzucken ließ. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Novazzano schossen von ihren Holzbänken hoch und rannten in die Kapelle, wo sie auf Signora Beltrano stießen, die in der vordersten Bankreihe zusammengesunken war. Sie mussten genau hinsehen, bis sie erkannten, was in der zerfurchten Handfläche der Alten lag: weiße Mondsicheln aus Horn, akkurat geschnitten. Zehn Stück zählten sie, nachdem Signora Beltranos Fund auf der Holzbank ausgelegt worden war. Und nachdem sie das Puzzle der Größe nach geordnet hatten, war allen Anwesenden klar: Es waren Fußnägel von den zehn Zehen eines erwachsenen Menschen.

2

Emma ärgerte sich. So gerne wäre sie auf diesen Berg hochgefahren, und nun war die Bahn geschlossen. Heute war Samstag, der 1. Mai 2021, und damit Saisonbeginn. Endlich waren wieder Ausflüge möglich, nach einem langen Winter in den eigenen vier Wänden. Und nun befanden die Betreiber der Ferrovia Monte Generoso, dass das Wetter zu schlecht war. Emma schüttelte den Kopf. Diese Tessiner. Ein bisschen Nebel bloß machte ihnen Angst, feuchte Felsen, nasse Zahnräder. Nach zwei Tagen Regen schon sahen sie die Erde rutschen und Touristen in die Tiefe stürzen.

»Stupido«, murmelte Emma. »Nicht wahr, Rubio?«

Emma ließ sich auf die Bank bei der Bahnstation fallen. Bis hierhin reichte der Regen wenigstens nicht. Rubio hatte sich schwanzwedelnd erhoben, legte seinen Kopf auf ihre Knie, sah mit erhobenen Brauen hoch. Emma kraulte ihn am Hals. Ihr Magen knurrte. Beim Ristorante della Stazione gegenüber waren die Rollläden heruntergelassen. Schmutzig-weiße Sonnenschirme standen geschlossen im Garten, Tische und Stühle waren weggeräumt. Auf der Schiefertafel neben dem Eingang konnte man den Schriftzug »Chiuso« nur noch erahnen. Emma seufzte. So viel zur Sonnenstube der Schweiz, in der sie gelandet war. Emma Tschopp, dreiundfünfzig, Single und kinderlos, Ex-Kriminalpolizistin bei der Polizei Basel-Landschaft.

3

Seit Jahren plante Emma, auf den Monte Generoso zu fahren. Diesen Ort, den sie als Kind in Kuchenform kennengelernt hatte und als Geschmack auf der Zunge. Der dreieckige Generoso-Cake war aus Biskuitteig mit Vanillecrème und von einer Kakaoglasur umhüllt. Emma klaubte immer mit feuchtem Fingerchen die grünen Zuckerstreusel auf, die sich von der Glasur gelöst hatten. Vom Kuchen erhielt sie bloß eine Gabel voll. Darüber hatte ihre Großmutter streng gewacht, weil das Biskuit etwas enthielt, das nichts für kleine Mädchen war. Wenn Tante Sylvia zu Besuch kam, brachte Großmutter den Cake aus der Migros mit nach Hause. Emma durfte dann das Teeservice mit den blauen Blümchen aus dem Buffet im Wohnzimmer holen. Sie spürte noch immer das Metall des Schlüssels zwischen ihren Fingern, hatte den Geruch in der Nase, der sich ausbreitete, sobald sie die Tür öffnete: der Duft von Holz und Bonbons, gebügelter Tischwäsche, schwarzer Schokolade. Wenn Tante Sylvia wieder weg war, blieb manchmal ein Stück Cake übrig, in Großmutters Küche ganz oben auf dem Regal. Emma war dann versucht, sich einen Stuhl zu holen, die Schachtel zu öffnen, ihren Finger ins Biskuit zu bohren, sich mehr vom Verbotenen zu nehmen. Aber das wagte sie nie. Der Monte Generoso blieb unerreicht.

»Komm, Rubio.« Emma erhob sich. »Blöder Berg.«

4

Rubio sah das ebenso. Er hätte noch manches aufzäh- len können, was er in der Region hier blöd fand. Kläffende Hunde, egal, wohin er ging. Was bloß hatten die zu verteidigen? Staubige Straßenränder, die einem die Nase verbrannten, Wälder voller stachliger Schalen. Rebstöcke in endlosen Reihen, die giftig rochen. Auf den Wiesen sprangen ihn Heuschrecken an, groß wie Spatzen. Solche Reviere markierten die Hunde hier, wegen so etwas stürzten sie sich auf ihn mit Gebell. Als ob ihn das interessieren würde. Und die Hündinnen. Wie sie die Nase hochtrugen, an lila Leinen ihren Frauchen hinterhergingen, ohne den Kopf zu wenden. Kein freundliches Beschnuppern, kein Spiel, auf das sie sich einließen. Er konnte ihnen schöne Stöcke hinterhertragen, soviel er wollte. Falls sie doch einmal innehielten, um ihre edle Duftmarke zu hinterlassen, roch sie nach Whiskas. Hündinnen, die Katzenfutter aßen? Nein, dieses Territorium blieb ihm fremd. Bereits einen halben Sommer, einen Herbst und einen Winter hatte er hier durchbringen müssen, sich durch die Jahreszeiten gebissen: ausgedörrte Gräser und bittere Kastanien, eine zähe Ratte ab und an. Jetzt im Frühling hätte er zu gerne diesen Kuckuck gefressen, der sein feines Gehör mit der ewiggleichen Leier quälte. Wie gerne würde er wieder einmal eine fette Baselbieter Maus jagen. Er träumte von der Hofstatt hinter dem Bauernhaus in Arisdorf, wo er ein und aus gehen konnte, wie er wollte. Er sehnte sich nach dem weichen Teppich in Emmas Wohnzimmer, seinem Platz in der warmen Küche. Dort war er daheim. Da konnte Emma noch lange auf seine Löcherdecke zeigen, die nun auf kalten Fliesen aus Ton neben einem Cheminée lag. Ihm gut zureden, mit ihrer lieben Stimme. Nicht einmal ein getrocknetes Schweineohr extra, das sie dort platzierte, vermochte ihn davon zu überzeugen, dass das hier sein neues Zuhause war.

5

Etwa tausend Meter höher als Emma und Rubio stand Adriano Tanner hoch über dem Valle di Muggio auf der Alp Génor im Regen und schützte mit der Hand die Augen vor harten Wassertropfen. Die italienischen Berggipfel am Horizont verschwanden in den Wolken. Vom Tal her zogen Nebelschwaden die steilen Flanken zu Adriano hoch, umhüllten die benachbarte Alp Nadigh und gaben sie irgendwann wieder frei. Auf der Rückseite versteckte sich die Bergstation des Monte Generoso. Auf den Weiden rundum sprossen die Frühlingsgräser, ein grün leuchtender Kontrast zum Grau. Welch ein Glück, hier sein zu können. Adriano Tanner sah zu den Ruinen mit den brüchigen Mauern und eingestürzten Dächern hoch, die hinter ihm standen: vier Gebäude, ein Stall und ein rundes Mauerwerk wie ein Iglu. Aber das Bild vermochte Adriano Tanner nicht zu erschüttern. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit dem Verein »Amici della Valle di Muggio« die Alp Génor wieder zum Leben zu erwecken, die ehemals vielfältige Kulturlandschaft auferstehen zu lassen. Die Weiden mussten von Gestrüpp befreit, die Gebäude fachgerecht restauriert und renoviert werden. Er träumte davon, eine Alpkäserei einzurichten und eigene Salami herzustellen. Einen Empfang für die Gäste brauchte es, großzügig Platz für Bewirtung, eine authentische Küche, ein oder zwei Mehrbettzimmer für jene, die übernachten wollten. Einen schönen Keller wollte der Verein einrichten, der auch für Degustationen diente, dazu einen Raum für Vermittlung von lokaler Kultur und Brauchtum. Ein Agritourismuszentrum vom Feinsten wurde hier auf 1300 Metern über Meer erschaffen, mit vieler Hände Arbeit und den Zuwendungen von Bund, Kanton und engagierten Privatleuten. Wenn alles gut lief.

6

In der Tiefgarage des Einkaufszentrums von Mendrisio wunderte sich Emma. Es gab kaum Autos hier, leere Parkbuchten reihten sich aneinander. Sie stellte ihren VW-Bus ab und wies Rubio an, zu warten. Keinen einzigen Menschen traf sie auf der Treppe, die zum Supermarkt hinaufführte. Niemand rammte ihr eine Einkaufstasche in die Beine, und daran hatte sich Emma in Zeiten der Pandemie gerne gewöhnt. Die disziplinierten Warteschlangen mit Ausdünstungen auf Distanz gefielen ihr. Kein täglicher Kampf um den Platz vor der Fleischtheke. So mochte es Emma.

»Lass sie doch«, hatte ihr Ex-Mann früher immer getadelt, wenn Emma wieder einmal eine alte Frau, die sich vordrängeln wollte, an ihren Platz verwies. »Sei doch ein wenig gelassen.«

»Aber ich stand zuerst hier«, hatte Emma gezischt.

Und der Ex hatte wie immer die Augen verdreht, während Emma ihm darlegte, dass es nicht um Gelassenheit ging, sondern um Gerechtigkeit, auch beim Warten auf Bedienung an der Theke.

»Porca miseria!«, rief Emma jetzt, als sie vor dem Supermarkt stand. Sie presste die Nase ans Glas. Das Ladeninnere war dunkel, die Tür verschlossen. Der Tag der Arbeit wurde auch im Tessin gefeiert, daran hatte sie nicht gedacht. So vertraut war ihr der Alltag hier schon, dass sie auf Italienisch fluchte, aber die Feiertage kannte sie nicht. Also gab es heute Abend keine bistecca vom Grill, außen knusprig gebraten, innen blutig, und keinen veganen Burger mit Erbsenprotein für Frena. Es blieb die Fahrt zum Tankstellenshop in Capolago, um dort alles zusammenzukaufen, was jene übrig gelassen hatten, die vor ihr da waren. Emma kannte das Sortiment bereits. Und danach würde sie im Il Fermento ein Glas Weißwein trinken. Falls die Bar nicht geschlossen war.

7

Die Maus huschte an den Steinquadern entlang. Verschwand in einer Mauerritze, da, wo sich über die Jahre hinweg der Mörtel gelöst hatte. Ein paar Meter weiter streckte sie ihre Schnurrhaare wieder hervor. Sie sprang ins weiche Gras, wuselte über Baumwurzeln, verharrte kurz vor der Holztür. Hoch über ihr befand sich in der Mitte des Turms ein kleines Fenster mit geschlossenen Läden. Über dem Dach breiteten sich mächtige Baumkronen aus. Die Äste waren schwarz vom Regen, wenig erst begrünt von Blättern. Der Turm stand allein außerhalb von Scudellate, dem letzten Dorf oben im Muggiotal. Nicht mit dem Hauch einer Andeutung verriet er, wie hier früher Vögel krepierten, in Netzen zwischen den Bäumen oder hinter den Mauern. Jene, die so dumm waren, sich von einem Lockvogel und Futter in den Turm locken zu lassen, und zu verängstigt, wieder den Weg hinaus zu finden. Schön weich gekocht wurden die Tierchen, ihr Fleisch gierig vom Skelett genagt in kargen Zeiten. Ein paar Auserwählte durften im Käfig überleben, feinen Herren fröhliche Lieder pfeifen, während die sich an ausreichend gedeckter Tafel labten. Aber diese Zeiten waren längst vorbei. Vor 150 Jahren hatte die Eidgenossenschaft den Vogelfang verboten. Die Vogelfängertürme im Valle di Muggio dienten heute als romantische Zier in der Berglandschaft und als Objekt für Historiker, die sich uneins waren, ob sie nun eher zur Linderung der Hungersnot von Armen errichtet wurden oder zum Vergnügen der Reichen. Vor der Pandemie war im Verein Amici della Valle di Muggio das Anliegen aufgetaucht, den Turm instand setzen zu lassen, sein Inneres für geführte Touristengruppen zugänglich zu machen. Es war beim Wunsch geblieben. So stand nur hin und wieder ein Wanderer hier oben beim Roccolo di Merì, in sein Handy vertieft, und las die Geschichte nach. Der Trampelpfad blieb in der Regel unbeachtet, der sich vom Turm zu einem kleinen Stall weiter oben am Hang bahnte. Dort saß nun die Maus. Ihre Schnurrhaare zitterten, während sie hastig mit ihren Zähnchen bearbeitete, was von einer Brotkrume übrig geblieben war. Über ihr waren die knospenden Zweige eines Strauchs wie ein Weihnachtsbaum geschmückt. Keine bunten Kugeln hingen da, keine funkelnden Girlanden. Bloß ein paar Regentropfen brachten die weißen Knöchelchen zum Glänzen, die an Fäden säuberlich aufgeknüpft waren: Rippchen und Flügelchen, Wirbelsäulen und Beinchen, alle von Vogelfleisch befreit und blitzblank poliert.

8

Die Bar Il Fermento in der Largo Mario Soldini in Mendrisio war offen. Der kleine Platz lag an der Straße, die ins Valle di Muggio führte. Kein Fahrzeug entging jenen, die sich vor die Bar setzten. Die Lichtgirlanden über dem Eingang leuchteten im trüben Grau des Nachmittages, die aufgespannten quadratischen Sonnenschirme glänzten nass vom Regen. Darunter drängten sich die Gäste an kleinen Tischen. Der Wirt hatte für Emma und Rubio mit ein paar Handgriffen ein zusätzliches Plätzchen mit Blick auf die eng geparkten Autos neben der Bar eingerichtet, einen Sonnenschirm aufgespannt sowie den hohen Tisch und die beiden Hocker trocken gewischt.

»Come sempre?«, hatte er mit einem Augenzwinkern gefragt und war mit einem Glas Vacallo und Bruschette al pomodoro zurückgekehrt. Für Rubio stellte er eine Schale Wasser auf den Boden. Emma rechnete. Vor zehn Monaten hatte sie zum ersten Mal hier gesessen, zusammen mit Frena, die richtig Verena Lehner hieß und einem Kaff in Österreich entkommen war, wie sie selbst es formulierte.

»Dem Peter sei Dank«, sagte sie dann mit glücklichem Lächeln, und ihre vielen Falten im Gesicht mäanderten kreuz und quer. »Wegen dem Peter durfte ich hierbleiben.«

Dem Lächeln folgten jeweils Anekdoten zu Peter Alexander, der österreichischen Schlagerlegende selig. Wie herzlich und bescheiden er war, was er gerne aß. Seit Emma anlässlich eines toten Schönheitschirurgen die Bekanntschaft von Frena gemacht hatte, wusste sie alles über den Sänger, Showmaster und Schauspieler, der 2011 mit vierundachtzig Jahren in Wien verstorben war. Niemand wusste warum, seine Familie schwieg. Wenn Frena davon berichtete, wischte sie stets ein paar Tränen weg. Frena war von 1980 bis 1990 bei Peter Alexander als Hausverwalterin angestellt, die gute Seele seiner Villa in Morcote, die auch nach dem Rechten schaute, wenn die Familie nicht anwesend war. Nachdem der alternde Star sein Anwesen gegen eine Wohnung getauscht hatte, kam Frena beim ehemaligen Pfarrer von Vico Morcote unter, dem Nachbarsdorf über dem Lago di Lugano, mit dem sie sechsundzwanzig Jahre das Haus teilte. Als der alte Cavadini im letzten Mai starb, rief sie Emma an, erzählte von seinem überraschenden Tod und dem endlosen Leiden von Loredana, die schlussendlich eingeschläfert werden musste. Loredana war ihr Dackel.

Frena schluchzte eine Weile ins Telefon, dann sagte sie: »Ich habe einen Plan. Du kommst nie darauf.«

»Du wirst wieder Chefin«, sagte Emma. »In einem neuen Haushalt.«

»Beinahe. Ich eröffne ein Tagesheim für Kinder.«

»Spinnst du?«

»In Morbio Inferiore«, sagte Frena. »Kleines Paradies. Wiesen und ein Fluss nebenan, sechs Autominuten von Chiasso entfernt, Tausende Haushalte mit Kindern im Umkreis von wenigen Kilometern. Träger und Betriebskonzept stehen, alle erforderlichen Qualifikationen sind vorhanden. Der Kanton wird das Gesuch bewilligen. Sämtliche Mütter und Väter der Region werden es uns danken.«

»Uns?«, fragte Emma.

»Ich dachte an dich als Mitarbeiterin. Oder hast du etwas Besseres zu tun?«

9

Frenas Angebot war noch lange in Emma nachgeklungen, nachdem sie ihr Gespräch beendet hatten. Seit sie nicht mehr für die Polizei Kanton Basel-Landschaft arbeitete und die Pandemie ausgebrochen war, kam sie dank einer spontanen Geschäftsidee über die Runden. Not macht erfinderisch, hatte sie sich gedacht und ihr Hobby zum Beruf gemacht: Sie legte ein Mosaik nach Wunsch im Tausch gegen Kost und Taschengeld. Emma fuhr mit ihrem Campingbus und Rubio durch die ganze Schweiz auf Stör zu jenen, die einen Garten besaßen und ihn in Zeiten verändern wollten, in denen nebst Eigenheimoptimierung nicht viel möglich war. Das Angebot sprach sich schnell herum. Zufriedene Kundinnen und Kunden gaben ihre Kontaktdaten weiter. Emma war bereit, jedes Motiv zu legen, wenn es bloß die Menschen glücklich machte, die es wählten. Sie lebte vom Essen der Auftraggeber und einem Taschengeld, das meist großzügig bemessen ausfiel. Für Versicherungskosten griff sie das Ersparte an, zum Schlafen war der Bus mit Aufstelldach da, das Kochen entfiel. Emma aß sich kreuz und quer durch Schweizer Esskultur, ohne zu murren, aber weil pandemiebedingt getrennt gegessen wurde, hätte sie sowieso niemand gehört. Und jetzt sollte sie mit Frena im südlichsten Zipfel des Tessins ein Tagesheim für Kinder eröffnen? Emma liebte Kinder. Mit Kindern konnte sie Türme bauen, Räuber und Gendarm spielen oder einem Fußball bis zum Umfallen hinterherrennen. Sogar Kartenspiele spielte Emma, wenn es sein musste. Sie malte den Kindern Fantasiefratzen ins Gesicht, schnitzte Pfeil und Bogen. Half bei den Hausaufgaben und buchstabierte schwierige Wörter, übte Lieder ein. Erfand eklige Wörter, bis alle sich krümmten vor Lachen. Kinder waren wunderbar, fand Emma, wenn sie sie nach ein paar Stunden wieder loswerden konnte: bei der besten Freundin, der Kollegin, die in ihrer Not niemanden gefunden hatte, der die Betreuung übernehmen konnte, beim überforderten Kollegen, den sie beim Kindergeburtstag unterstützt hatte. Aber Kinder acht Stunden am Stück betreuen, fünf Tage die Woche?

Emma hatte drei Nächte über Frenas Frage geschlafen, dann war sie zu dem Schluss gekommen: Sie hatte nichts Besseres zu tun.

»Noch ein Glas Vacallo?«

Emma schrak aus ihren Gedanken hoch, nickte dem Wirt zu. Eins ging noch. Danach würde sie nach Morbio Inferiore fahren, sich vor dem Cheminée aufs Sofa legen und weiterlesen. Wie gut, dass es Kriminalromane gab.

10

Unterdessen wehte auf der Alp Génor ein kräftiger Wind, der den Regen gegen die Ruinen peitschte. Adriano Tanner stemmte ihm den Rücken entgegen, stieß die Schaufel in den harten Grund. Es kostete ihn große Anstrengung, tiefer in den Boden zu graben. Diese Büsche waren zäh. Die Alp gab ungern her, was ihr gehörte. Zudem blieb die Unterstützung aus, schon eine Stunde war sein Kollege überfällig. Weder Wind noch Regen vermochten Adriano Tanner etwas anzuhaben, aber wenn Abmachungen nicht eingehalten wurden, brodelte es in ihm. Mehrmals hatte er sein Handy hervorgeholt, keine Nachricht, keine Entschuldigung war eingetroffen, schon gar kein Anruf. In seinen Ärger mischte sich Sorge. Was, wenn etwas passiert, Orazio gestürzt war? Er war ein Stadtmensch geworden und viel weniger für Steilhänge geeignet, als er behauptete. Oder war er mit dem Auto verunfallt, von der schmalen Straße abgekommen wegen überhöhter Geschwindigkeit? Ein Frontalzusammenstoß beim Überholmanöver? Zuzutrauen war es ihm. Adriano Tanner rammte erneut die Schaufel in den Boden. Zuckte zusammen, als sein Handy klingelte. Er holte es mit klammen Fingern aus der Jackentasche und nahm den Anruf entgegen. Orazio, endlich.

»Adriano, es tut mir leid.«

Adrianos Ärger fiel in sich zusammen, während er zuhörte. Netzwerkpflege hatte Orazio ferngehalten. Ein möglicher Investor, den er schon länger an der Angel hatte, einer dieser mächtigen Männer, dem man sofort ein Zeitfenster anbot, wenn äußerste Dringlichkeit vorlag. Adriano Tanner nahm den Redeschwall entgegen, während er seinen Blick zur Alp Nadigh hinüber schweifen ließ. Als er das Gespräch beendete und das Handy wieder einsteckte, stutzte er. Er schirmte die Augen ab, um die halb zerfallenen Häuschen, die am Hang kauerten, besser fixieren zu können. Dort bewegte sich etwas zwischen den Ställen, war aber zu groß für ein Tier. Ein Berggänger? Aber warum trug jemand, der sich bei diesem Wetter in die Höhe wagte, keine Signalfarbe, sondern schwarze Kleider? Adriano schloss die Augen, öffnete sie wieder. Vielleicht waren es bloß Nebelschwaden, die seine Sinne täuschten.

11

Am Montag nach dem 1.-Mai-Wochenende regnete es noch immer. Die Straßen glänzten schwarz, dicht hintereinander fuhren die Autos. Ihre Scheibenwischer wischten hastig im Gleichtakt, gaben den Insassen die Sicht auf den grauen Morgen frei. Von Chiasso und Vacallo her rollten die Fahrzeuge Richtung Morbio Inferiore, von Novazzano aus dem Süden, aus dem Westen von Coldrerio und Balerna. Vom nahe gelegenen San Pietro im Norden kamen sie auf verschlungenen Wegen, weil die Breggia-Schlucht dazwischen lag. Es waren von Montag bis Freitag dieselben Autos, die in die Via Maestri Comacini einbogen, in der auf Wegweisern »Grotto del Mulino« und »Percorso del Cemento« geschrieben stand. Aber die Frauen und Männer am Steuer interessierten sich weder für Kulinarik noch Zementlehrpfade, sondern wollten zum Parkplatz mit dem bunt bemalten Holzschild, wo sie von einem schwarzen Labrador schwanzwedelnd empfangen wurden. Dort schnallten sie zappelige Kinder vom Rücksitz, während sie die nasse Hundeschnauze abwehrten und versuchten, dem Nachwuchs einen Kuss mitzugeben. Dann sahen sie der Bande nach, die lachend und kreischend das sanft ansteigende Sträßchen hochrannte, vom Schlabbermonster mit freudigen Sprüngen begleitet. Die Frauen und Männer riefen sich gegenseitig ein paar Worte zu, bevor sie wieder in ihre Autos stiegen und wendeten. Auf dem Rückweg dankten manche für diese Einrichtung in einem bankrotten Grotto am Rande von Morbio Inferiore, von wo es nur noch zu Fuß in die Breggia-Schluchten des Valle di Muggio hoch weiterging. Gott oder eine gescheite Verwaltungsangestellte musste sie ihnen geschickt haben, den geplagten Müttern und Vätern im Mendrisiotto. Die Nachricht vom neuen Tagesheim hatte sich über Mundpropaganda verbreitet. Hoch gelobt wurde die Betreuung. Und insbesondere den Müttern kam die pädagogische Leitung wie gerufen. Endlich existierte ein männliches Wesen im Betreuungssystem für kleine Kinder. Endlich gab es ein Vorbild, eine Identifikationsmöglichkeit für ihre Söhnchen. Jung und hübsch war er noch dazu, dieser Davide Motta.

12

«Signora Emma!«, rief ein Kind von der Veranda her. »Si- gnoooraaa!«

Die Veranda lag unter dem Vordach des Nebengebäudes. Das Atelier für Kunst war dort eingerichtet, angenehm kühl bei Hitze, geschützt an Regentagen wie heute. Von der Veranda führten ein paar Stufen hinunter auf einen großzügigen Platz. Unter den Füßen knirschten Kieselsteinchen, über den Köpfen bildeten Linden ein saftig-grünes Dach. Zu zwei Seiten begrenzten Holzbänke auf Granitsockeln das Grundstück, dahinter wucherte der Südtessiner Laubmischwald. Der Platz breitete sich vor einem alten Haus mit roten Läden aus, dessen Putz an manchen Stellen bröckelte. Der Haupteingang war ein paar Stufen tiefer gelegt, mit einem Bogen aus eingemauerten Ziegelsteinen verziert. »Grotto del Mulino« hatte der Pfeil links davon früher verkündet. Emma hatte ihn an dem Tag, an dem das Tagesheim eröffnet wurde, abmontiert und den Kindern zur Bemalung weitergegeben, zusammen mit dem Schild beim Parkplatz unten. »Casa Rubio« hatten die Kinder in Gelb, Blau, Rot und Grün geschrieben, das Schild mit Herzen und Hundepfoten verziert. Einstimmig hatten die Kinder auf dem Namen bestanden, fand doch die offizielle Benennung keine Gnade. »Asilo Nido del Mulino di Morbio Inferiore« blieb ein Papiertiger in Betriebskonzept und Bewilligung.

»Signora Emmaaaa!«

Emma fuhr fort, die Planen über den Tischen und Stühlen auf dem Kiesplatz vom Regenwasser zu befreien, das sich in Kuhlen gebildet hatte. Ihre jahrelange Erfahrung im Campieren kam dem Unternehmen hier zugute. Frena hatte gestaunt, wie schnell eine Sitzgelegenheit unter freiem Himmel mit Regendach eingerichtet war. Sie wollten viel lieber hier draußen essen als im Haus, fanden die Kinder und stritten darum, wer Emma die Befestigungsleinen hochreichen durfte, als sie auf der Leiter an die größte Linde gelehnt stand.

»Signora Eeeeemmmmaaaa!«

Leonardo war es, der sie rief. Das Kind war hartnäckig. Emma lächelte, während sie zum Kistchen mit Gabeln und Messern griff, um die Tische fürs Mittagessen zu decken. Sie sah den kleinen Jungen vor sich, blass und schüchtern, wie er letzten Sommer zum ersten Mal von einer resoluten Mutter aus der Familienlimousine gehoben und auf zwei dünne Beinchen gestellt wurde, während die Mutter aufzählte, was Leonardo auf keinen Fall zugemutet werden durfte, wie generell mit ihm zu verfahren sei und wie in speziellen Fällen. Den Abschied von seiner Mama zum Beispiel mochte er nicht, ebenso wie Pasta jeglicher Art und andere Kinder. Flecken auf den Kleidern ging gar nicht, Mittagsruhe war unmöglich, und auf die Toilette ging er nur in Begleitung. Emma hatte genickt, die Frau freundlich zum Aufbruch gedrängt und sich verflucht, den Job hier je angenommen zu haben. Dann hatte sie mit dem schluchzenden Jungen eine Stunde auf dem Parkplatz gesessen.

»Eeeeemmmmmmaaaa!«

Emma stellte das Kistchen mit Messern und Gabeln hin. Tische decken konnte warten.

»Du kannst nicht dauernd alles stehen und liegen lassen, bloß weil ein Kind dich ruft«, würde Frena sie wieder schelten. »Du bist nicht konsequent.«

Emma stimmte zu, während sie zur Veranda hinüberging und die Füße extra in den Kies stemmte, damit es schön knirschte. Konsequent war sie nicht. Auch von Rubio ließ sie sich immer wieder vom Weg abbringen, wenn er von einer Straßenseite zur anderen wechselte, die Nase am Boden. Warum sollte sie ihm all die aufregenden Duftnoten vorenthalten, ihn stur geradeaus zwingen? Zudem konnte Frena nicht sehen, dass Emma schon wieder inkonsequent war. Frena stand mit der Kochgruppe drin in der ehemaligen Gaststube. Sie vermittelte die Handhabung von Spiralschneidern, bis die Kinder aus Zucchini Spaghetti zaubern konnten, und stach mit ihnen Herzen und Elche aus Gurkenscheiben aus.

»Gesundes unterjubeln«, war Frenas Motto. »Alter Trick.«

Dazwischen rührte sie in der Gemüsesuppe, später serviert mit Wiener Würstchen extra für jene, die einfach nicht ohne konnten. Ein großzügiges Zugeständnis, wie Frena betonte, weil Fleischessen nun mal so etwas von »out« war. Mit ihrem wöchentlich wechselnden Küchenteam entwarf Frena abenteuerliche Kompositionen. Jahreszeitenabhängig, weil hier saisongerecht gekocht wurde. Letzten Herbst mussten die Pilze verarbeitet werden, die Frena mit den Kindern gesammelt hatte. Stolz präsentierte das Küchenteam täglich seine Funde. Emma hatte insgeheim die Augen verdreht in Vorahnung dessen, was sie erwartete: endlose Variationen von Omelett mit Pilzen, Pilzrisotto, Pizza und Pasta mit Pilzen, Pilzburger und Pilzhotdog, diverse Salate mit Pilzen. Gegen Ende Herbst waren Edelkastanien Trumpf, von den Kindern tonnenweise auf Ausflügen gesammelt. Im Internet wurde gemeinsam nach Rezepten gesucht. Frena hielt zwar das weltweite Netz für eine »blödsinnige Erfindung«, hielt ihm aber für dieses eine Mal zugute, dass es ganz nützlich war. Der Drucker in ihrem kleinen Büro im Dachgeschoss der Casa Rubio spuckte kindgerechte Kochanleitungen aus: Marronimousse, Marronikuchen, Marronitiramisu, Marronisuppe, Marronimuffins, Marronipralinen, Marronibrot. Die Kinder hatten sich mit Frena vergnügt durch ihre Kreationen gearbeitet, während Emma die braunen Früchte über dem Feuer briet und auf eine Saison hoffte, die ihr weniger süß und klebrig im Magen liegen würde.

»Signora Emma.« Eine feuchte kleine Hand schob sich in ihre. »Schau, was wir machen.«

Leonardo war ihr entgegengehüpft und zog sie die letzten Schritte bis zur Veranda, wo sie Rubio freudig begrüßte. Das Atelier war tagsüber zu seinem Stammplatz geworden. Heute waren die Maltische und Sitzbänke weggeräumt, eine Papierfläche von der Größe eines Zimmers auf dem Boden ausgebreitet. Ihr Mitarbeiter Davide fungierte als Atelierboss, leitete in ruhigem Ton die Kinder an. Leonardo wies auf ein Klappstühlchen.

»Du kannst hier sitzen.«

Sechs Kinder standen rund um das Papier mit Blechdosen an Schnüren bereit, in überdimensionierten Malkitteln, ehemalige Blusen und Hemden von Erwachsenen. Auf »Los!« ließen sie ihre Pendel schwingen, bewegten sich rund um das Papier, die Zunge im Mundwinkel platziert. In einem disziplinierten Tanz legten sie gelbe, rote, schwarze, grüne und blaue Farbspuren in elektrisierenden Linien aufs Papier, Runde um Runde, bis die Dose leer war. Leonardo verriet Emma das Geheimnis, nachdem die Farbe versiegt war. Ein kleines Loch im Dosenboden ermöglichte den Farbfluss. Jede einzelne Bewegung von ihnen allen machte das Kunstwerk aus.

»Von uns allen«, wiederholte Leonardo und zeigte mit blaugelber Hand in die Runde.