9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

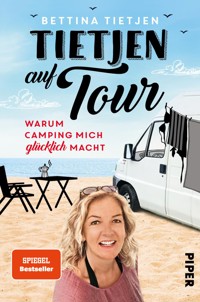

Im Hotel bin ich zu Gast, im Camper bin ich zu Hause Egal ob auf Korsika oder in schwedischen Wäldern, Bettina Tietjen parkt seit vielen Jahren ihr Wohnmobil glückselig vorwärts, rückwärts und seitwärts ein. Mit ihrer Familie genießt sie das Leben ohne Dresscode oder festes Ziel - und ist das Wetter schlecht, fährt man einfach an einen anderen Ort. Ihre Liebeserklärung an das Campen handelt von der Freiheit unterm Sternenhimmel, der Suche nach dem besten Platz für Van und Hängematte, es geht um brünftige Zeltnachbarn, tierische Besucher und andere kuriose Begegnungen. Wenn einem zum Beispiel beim geruchsintensiven Entleeren der Chemietoilette jemand begeistert zuruft: "Frau Tietjen, sind Sie es wirklich? Ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen!" - dann sind das Camping-Momente, die man nie vergisst. Yes, we camp! Die sympathische Moderatorin und Bestsellerautorin lässt uns hinter die Gardinen ihres Campers blicken

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Fast alles, was ich in diesem Buch erzähle, habe ich selbst erlebt – bis auf die eine oder andere Geschichte, die mir Campingfreunde »geschenkt« haben. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht zufällig, auch wenn ich bis auf die Mitglieder meiner Familie niemanden bei seinem richtigen Namen nenne. Mein Mann, hier auch »der Ingenieur«, behauptet allerdings, ich hätte seine Person betreffend an manchen Stellen ganz schön übertrieben.

© Piper Verlag GmbH, München 2019Litho: Lorenz & Zeller, Inning am AmmerseeCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Bettina Tietjen (Selfie); Shutterstock.com (Vögel, Wolken); FAVORITBUERO (Illustration Wäscheleine, Bus)

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Ich bin es wirklich

Das erste Mal

Der Ingenieur

Unter Surfern

Schön stehen

Just Married

Die Mücken kommen

Baby an Bord

Der Bus ist voll

Bin ich jetzt ein Womo?

Oh, wie schön ist Korsika

Ein Kahn Namens Olli

Aktivurlaub für Anfänger

Azurblauer Herbst

Schwesternliebe

Berge in Sicht

Links und rechts der Autobahn

Nackedeis und andere Herausforderungen

Auf Bärenjagd

Riesenbabys an Bord

Die Entdeckung der Vorsaison

Frau am Steuer

Italienische Reise

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Bildteil

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für Udo, Theo und Pia

Ich bin es wirklich

»Können Sie mal die Sonnenbrille abnehmen?« Der Mann steht so dicht vor mir, dass sein Bauch mich beinahe berührt. Er trägt nur eine Badehose, hat den Kopf in den Nacken gelegt und sieht mich herausfordernd von unten an.

»Sie sind doch Bettina Tietjen, oder? Wir kommen aus Cuxhaven und sehen Sie immer im Fernsehen.«

Wir befinden uns auf einem Campingplatz im Süden Korsikas. Es ist zwölf Uhr mittags, 35 Grad im Schatten. Ich bin total verschwitzt. Nach stundenlanger Fahrt wollen wir uns erst einmal ein schönes Plätzchen im Schatten suchen. Das Allerletzte, auf das ich jetzt Lust habe, ist Small Talk mit Zuschauern.

»Äh, ja, ich bin’s«, sage ich und bemühe mich, halbwegs freundlich zu bleiben, »wir möchten jetzt erst mal unser Wohnmobil abstellen, ist ja sehr heiß heute …« Der Cuxhavener Bauch rückt ungerührt noch einen Zentimeter näher.

»Ist ganz normal, die Hitze, wir kommen jedes Jahr hierher.« Neugierig späht er unter meiner Achsel hindurch in unser Auto.

»Sind das Ihre Kinder? Unsere sind früher auch immer mitgefahren, aber jetzt sind sie aus dem Haus.« Krampfhaft überlege ich, wie ich ihn abwimmeln kann, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen. Schließlich ist er ein Zuschauer, und der Zuschauer ist König, vor allem, wenn er aus Norddeutschland kommt.

»Mama, wer ist der Mann?«, ruft meine Tochter, »können wir jetzt zum Strand?«

Mein Mann lässt den Motor wieder an und versucht, sich der Situation im Rückwärtsgang zu entziehen. Mir läuft der Schweiß den Rücken runter, mein Kleid klebt an mir. Mein Fan macht noch einen Schritt auf mich zu.

»Nun nehmen Sie doch endlich mal die Brille ab, ich will mal sehen, ob Sie’s auch wirklich sind!«

Ist das zu fassen? Da fährt man mehr als tausend Kilometer, um in einem abgelegenen Winkel Korsikas seine Ruhe zu haben, und dann wird man in die Zange genommen, als stünde man an einem Samstag am Currywurst-Stand in der Hamburger Mönckebergstraße.

Jetzt nicht ausrasten, sagt mir meine innere Stimme. Verbindlich und gelassen bleiben. Du hast es nicht anders gewollt. Das hier ist ein Campingplatz, du weißt, was das bedeutet. Na gut. Ich atme tief durch.

»Ich bin es wirklich«, sage ich, nehme meine Sonnenbrille ab und lasse mein bestmögliches 35-Grad-Lächeln auf die pelzige Kugelbarke hinunterrieseln. »Könnten Sie uns bitte den Weg zur Rezeption zeigen?«

»Na klar«, ruft mein neuer Freund strahlend, »da vorne links. Und zum Bäcker geht’s gegenüber den Berg rauf, sind nur fünf Minuten zu Fuß!«

Ich bedanke mich, setze die Brille wieder auf und entferne mich ganz vorsichtig mit kleinen Schritten.

»Dafür nicht« (norddeutsch: »nix zu danken«), ruft der Badehosenzwerg. »Wir Camper müssen doch zusammenhalten! Und jetzt muss ich erst mal meiner Frau erzählen, dass ich Sie getroffen habe. Wetten, dass die mir das nicht glaubt?«

Erleichtert sehe ich ihm hinterher, wie er beglückt von dannen watschelt. Gefahr vorüber, Krise gemeistert.

Situationen wie diese gibt’s immer mal wieder. Je südlicher, desto seltener. Aber mal ehrlich, was ist schlimmer? Im Fünfsternehotel am Frühstücksbüffett von hinten angeraunzt zu werden, weil man zu lange am Lachs herumfuhrwerkt (»Ach Sie sind’s, Frau Tietjen, lassense sich ruhig Zeit«) oder dieser freundliche kleine Fan-Überfall?

Ich steh auf Camping. Direkt. Bodenständig. Einfach.

Urlaub mit dem Wohnmobil – das bedeutet für mich Freiheit. Ich brauche nichts langfristig zu planen, kann jeden Morgen neu entscheiden, wohin die Reise geht. Der Wind, die Wolken, das Sonnenlicht, der Regen – alles trifft mich unmittelbar, genau wie die Menschen, die mir begegnen. Ich lasse mich darauf ein, immer wieder aufs Neue, das tut mir gut.

Campingglück ist ein dehnbarer Begriff. Es kann der Platz auf Lebenszeit mit Vorzelt und Gartenzwergen an der Ostsee sein. Der nostalgische VW-Bus mit Surfbrettern auf dem Dach am Strand von Tarifa. Das Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnmobil in der kanadischen Wildnis oder das Survival-Zelt irgendwo in der Wüste. Hauptsache draußen. Immer hart am Wind und dicht dran an Sonne, Mond und Sternen.

So sind wir Camper. Und falls Sie jetzt noch mit dem Kopf schütteln, lesen Sie weiter. Am Ende werden Sie selbst noch einer. Und sollten Sie mir dann irgendwo zwischen Sanitäranlagen, Rezeption und Strandsauna über den Weg laufen, sprechen Sie mich ruhig an. Ich bin es wirklich.

Das erste Mal

Reisetagebuch, Juli1978

Ich sitze hier in der Sonne und lasse mir’s wohlergehen. Schön … Wir sind in Bias bei Mimizan, sehr ruhig, nicht weit zum Meer. Das Meer – hohe Wellen, blaugrün, sauber, riesiger Strand. Man kann sich wohlfühlen, jawohl, das kann man. Es gefällt mir sehr gut hier, ich bin braun wie noch nie. Aber jetzt ist es mir zu heiß, um weiterzuschreiben.

Bei meinem ersten Mal war ich 18. Er war auch nicht viel älter als ich, hatte aber schon eine Kur nötig. Trotzdem fand ich ihn gleich attraktiv. Schick, irgendwie cool. Ich wollte mit ihm nach Südfrankreich, aber meine Eltern waren dagegen, er war ihnen nicht seriös genug.

»Der ist doch unzuverlässig, schimpfte mein Vater, »mit dem lasse ich dich nicht fahren.«

»Aber ich liebe ihn! Er ist genau der Richtige.« Wütend kämpfte ich für meinen ersten Urlaub mit Freunden nach dem Abi, ich hatte mich so darauf gefreut. Doch ohne IHN ging gar nichts, er musste fit sein, sonst konnten wir die Reise abblasen. Also legten wir uns alle ins Zeug, um ihn auf Vordermann zu bringen. Wochenlang wurde geschmirgelt, geschraubt und gepinselt – bis er endlich so weit war. Strahlend und blitzeblank stand er da, oben weiß, unten orange, formschön und startbereit: unser VW-Bus.

»Und?« Erwartungsvoll sahen wir unsere Eltern an. Wir: sechs Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren, drei Mädchen, drei Jungen, lebenshungrig, abenteuerlustig, die Schule hinter uns, die Atlantikküste im Visier.

»Na gut. Aber immer schön vorsichtig fahren.« Der Rest der Ermahnungen ging in unserem Jubel unter.

Zwei Wochen später war der Bus bis obenhin vollgepackt und wir starteten in den ersten Campingurlaub unseres Lebens.

Ein VW-Bus, zwei Zelte. 6 Luftmatratzen, 6 Schlafsäcke, ein Kochtopf, ein Grill, 6 Teller, 6 Tassen, 6 Gläser, Besteck. Ein paar Klamotten. Und natürlich ein Kassettenrekorder. Mehr brauchten wir nicht zu unserem Glück. Lautstark begleitet von Neil Young, Lou Reed und den Dire Straits düsten wir in bester Stimmung so schnell es ging Richtung Süden.

Der erste Stopp, an den ich mich erinnere, war eine Wiese irgendwo an der Loire. Wildromantisch, sehr einsam. Nur wir, unser Lagerfeuer und die Gitarre. Und am nächsten Morgen um sechs Uhr die französische Polizei.

»Reveillez-vous! Camping interdit ici!« (»Aufwachen! Camping ist hier verboten!«) Verschlafen blinzelten wir durch den Fensterspalt. Draußen standen drei Uniformierte, die nicht aussahen, als hätten sie Lust, zum Frühstück zu bleiben.

»D’accord messieurs, on va partir, excusez-nous.« (»Na klar meine Herren, wir hauen ab, Tschuldigung.«) Wer hätte gedacht, dass meine Eins im Französisch-Leistungskurs sich schon am ersten Tag unserer Reise bezahlt machen würde. Unter den strengen Blicken der Gendarme rafften wir unser Zeug zusammen und starteten durch.

Tipp für Neucamper: Wenn Sie außerhalb der ausgewiesenen Campingplätze übernachten, sei es um Geld zu sparen oder einfach nur, um romantisch zu sein, rechnen Sie damit, erwischt zu werden. Auch im Süden Europas mag die Polizei es nicht, wenn Naturfreunde ihre Hängematten im Wald aufhängen und ihre Zelte neben den Stromschnellen aufbauen. Keine Ahnung, warum das Wildcampen als ein so schlimmes Vergehen geahndet wird – wahrscheinlich wurden schon zu viele unerfreuliche Spuren hinterlassen. Wenn man es dennoch wagen will, sollte man sich gut tarnen. Oder allzeit bereit zum Aufbruch sein.

Unserer Urlaubslaune tat dieses Erlebnis keinen Abbruch. Bretagne, ÎIe de Ré, Mimizan, Biarritz – ganz egal, wo wir Station machten, es erschien uns alles groß, weit, wild und abenteuerlich. Wir hielten an, wenn wir Lust dazu hatten, schlugen die Zelte auf, machten Ravioli auf dem Gaskocher heiß, tranken Bier und billigen Rotwein. Tisch und Stühle brauchten wir nicht, wir aßen auf Bastmatten im Schneidersitz. Mit den Schlafplätzen wechselten wir uns ab, zwei durften im Bus schlafen, die anderen vier in den Zelten. Wenn es nachts zu heiß war, lagen wir nebeneinander im Sand, guckten in den Sternenhimmel und stellten uns die Zukunft vor.

Einmal gerieten wir in ein ausgelassenes Trinkgelage in irgendeiner bretonischen Kneipe. Wir hatten unseren Bus vor der Tür geparkt und wollten eigentlich nur ein Bier trinken und dann weiterfahren. Drei Stunden und 30 Biere später überlegten wir es uns anders. Wir tanzten mit den Einheimischen auf den Tischen und sangen lauthals bretonische Volkslieder bis die Kneipe um drei Uhr morgens dichtmachte. Während wir zum Auto torkelten, wurde uns klar, dass wir in der schmalen kopfsteingepflasterten Gasse beim besten Willen keine Zelte aufbauen konnten. Also quetschten wir uns zu sechst in den Bus und schliefen unseren Rausch aus.

Als wir am nächsten Morgen losfahren wollten, suchten wir vergeblich nach unseren Schuhen, die wir vor dem Auto abgestellt hatten. Alle weg. Entweder hatte sich jemand einen Scherz mit den deutschen Jugendlichen erlaubt, oder eine sechsköpfige bretonische Familie hatte richtig kalte Füße bekommen.

Irgendwo südlich von Bordeaux machten wir nachts ein Lagerfeuer am Strand, es war so warm und sternenklar, dass wir unsere Schlafsäcke holten und draußen schliefen. Tief und fest und traumlos – bis zu dem Moment, als ich das Kribbeln spürte. Es war überall, an meinen Füßen, den Beinen, unter den Armen, am Bauch, am Hals.

»Jörg, wo ist die Taschenlampe?« Ängstlich rüttelte ich meinen Nachbarn wach, »da kitzelt mich irgendwas.« Verschlafen kramte Jörg die Lampe aus seinem Rucksack und leuchtete gähnend in meinen Schlafsack hinein.

Mein Schrei war höchstwahrscheinlich bis Paris zu hören. Käfer. Überall kleine schwarze Käfer. Hysterisch riss ich mir den Schlafsack und die Klamotten vom Leib und führte einen wilden Tanz auf, um die Tierchen, die noch auf mir saßen, abzuschütteln.

»Was ist denn hier los, bist du verrückt geworden?« Mürrisch wälzten sich die anderen aus ihren Schlafsäcken und starrten mich verwirrt an.

»Hilfe! Ich bin angegriffen worden!«, schrie ich, »ein Käfer-Überfall, alles juckt, die sind dabei, mich aufzufressen.« Was ich bis heute nicht begreife: Keiner der anderen hatte auch nur einen einzigen Käfer in den Klamotten oder im Schlafsack. Die Krabbeltiere waren nur bei mir zu Besuch. An Schlaf war nach diesem Erlebnis nicht mehr zu denken, fluchtartig verließen wir den Strand. Als ich mich im Waschhaus des Campingplatzes bei Licht begutachtete, waren keine Spuren zu sehen, keine Flecken, keine Stich- oder Bissspuren, nichts. Mysteriös.

Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, dass ich mich weder für Afrika-Safaris noch Dschungelexpeditionen eigne. Camping ja, Überlebenscamps nein. Ich habe danach nie wieder Lust verspürt, am Strand zu übernachten.

Meine beste Freundin behauptet ja bis heute, ich sei die Einzige von uns gewesen, die immer aussah »wie aus dem Ei gepellt«. Mag sein. Als Neucamperin legte ich damals noch Wert auf gepflegtes Aussehen, ich schminkte mich, föhnte mir die Haare, lackierte mir die Fingernägel und zauberte immer noch strahlend weiße Hosen und T-Shirts aus meinem Rucksack. Diese Marotte habe ich lange abgelegt. Denn schon Konfuzius wusste: »Camping ist, wenn man die eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet.« Den Spruch habe ich erst neulich wieder als Aufkleber auf einem Wohnmobil gesehen.

Vieles erlebte ich damals zum ersten Mal. Nacktbaden im schäumenden Atlantik, Baguette und Käse unter Pinien. Vor dem Zelt hocken und bis weit nach Mitternacht »Blowing in the wind« zur Gitarre grölen, bis die Nachbarn sich beschweren. Lachen, Knutschen, ab mittags Bier trinken. Sorglosigkeit.

Und manchmal auch Streit. Zum Beispiel in einem Wäldchen bei Rouen. Wir waren auf der Rückfahrt und hatten alle Hunger, aber kein Geld mehr. Was uns blieb, war eine Packung Spaghetti und Ketchup. Pech, dass mir beim Abgießen des Wassers das Sieb aus der Hand rutschte und die Überlebens-Nudeln im Dreck landeten.

»Schminken kannst du dich, aber zum Nudeln kochen bist du zu blöd!« Weinend und hungrig verkroch ich mich im Bus und hörte, wie die anderen sich draußen ein steinhartes Baguette teilten und über die »Tussi« schimpften. Am nächsten Morgen ließen wir die letzten beiden Zigaretten herumgehen und vertrugen uns wieder.

Was mir bis heute von diesen vier Wochen Roadtrip unter südlicher Sonne geblieben ist? Das Gefühl, frei zu sein und jederzeit aufbrechen zu können. Das Glück, kein Dach überm Kopf zu haben. Die Gewissheit, weder Geld noch Komfort zu brauchen, um einen Traumurlaub zu verbringen. Wären wir damals nicht losgefahren, wäre ich wahrscheinlich heute keine Camperin.

Deshalb danke ich an dieser Stelle meinen Eltern für viele erfüllte Campingjahre. Ja, meinen Eltern. Denn wären sie 1978 nicht so entschieden dagegen gewesen, hätte ich vielleicht nie diese Leidenschaft für Wohnmobilreisen ins Blaue entwickelt. Manchmal erwächst ja aus dem Protest ganz ungeplant ein Glücksrezept.

Der Ingenieur

Reisetagebuch, Mai1991

Bin mit ihm und seinem Bus zum ersten Mal campen. Sehr idyllisch hier in Dänemark, Steilküste, Blick auf’s Meer, der Platz liegt direkt am Strand. Er hat ’ne Riesenclique, alle sehr nett. Nur das Toilettenproblem müssen wir irgendwie lösen …

Wieder ein VW-Bus. Dieses Mal ein T3, Baujahr 1980. Weiß mit Hochdach, links und rechts und obendrauf beladen mit coolen Surfbrettern. Er gehörte dem braun gebrannten Hamburger namens Udo, der zum Mann meines Lebens werden sollte.

Als ich zusagte, mit ihm Pfingsten in Dänemark zu campen, kannten wir uns noch nicht lange und ich hatte seit jenem legendären Atlantik-Trip keinen Fuß mehr auf einen Campingplatz gesetzt. Keine Zeit, kein Geld, keine Lust. Wenn ich während meiner aufregenden Lehr-, Wander- und Workaholic-Jahre von Wuppertal über Paris (Au-pair), Münster (Studium) und New York (Praktikum) bis nach Berlin (Volontariat) überhaupt mal »Urlaub« machte, dann als Betreuerin bei Ferienfreizeiten mit körperlich und geistig behinderten Kindern. Das reichte mir in diesem Alter als Auszeit, natürlich gegen Kost und Logis. Auch aus gesellschaftlich-moralischen Gründen. Während andere durch Indien trampten oder in Nicaragua aus Solidarität die Felder beackerten, lernte ich mit Rollstühlen umzugehen, Windeln zu wechseln und mich auf kleine Menschen einzulassen, die anders ticken als die meisten von uns. Eine Erfahrung, von der ich bis heute genauso zehre wie andere von ihren Abenteuerreisen.

Aber zurück zu Udo. Pfingsten in Dänemark also. Ich war sehr verliebt und wäre mit ihm auch in eine Jugendherberge in Castrop-Rauxel gefahren, also sagte ich zu. Ich lebte damals noch in Berlin, den Norden von Deutschland kannte ich kaum. Umso begeisterter war ich von der Weitsicht über die rapsblühenden Landschaften, durch die wir fuhren.

»Du wirst es mögen«, sagte er, »wir fahren da seit Jahren hin und stehen immer auf derselben Parzelle direkt an der Steilküste. Von da hat man einen tollen Blick auf die Ostsee.« Ich ließ meinen Blick durch den Bus schweifen. Blaue Polster, blau-weiße Vorhänge an den Fenstern, Sperrholzschränke, ein kleiner Herd mit zwei Flammen, ein Minikühlschrank. Richtig gemütlich.

»Sieht ja aus wie in der Camping-Werbung. Hast du das alles selbst ausgebaut?«, fragte ich bewundernd.

»Klar, als Flugzeugbau-Ingenieur muss man so was ja wohl können«, grinste mein neuer Freund, »nur die Vorhänge hab ich nicht selbst genäht, das hat meine Mutter gemacht.« Ich liebte ihn noch ein bisschen mehr und stellte mir vor, wie wir schon bald romantisch in den blauen Polstern kuscheln und am nächsten Morgen idyllisch zu zweit mit Meerblick frühstücken würden.

Das mit dem Kuscheln klappte auch, nachdem wir in dänischer Finsternis den Bus auf der Wiese abgestellt hatten. Nur mit der Romantik war es vorbei, als ich mitten in der Nacht wach wurde und pinkeln musste. Ich sah auf die Uhr. Halb vier. Vorsichtig weckte ich meinen Liebsten.

»Wo ist eigentlich das Klo?«, flüsterte ich ihm ins Ohr, »das hab ich hier drinnen noch gar nicht entdeckt.«

»Klo?«, gähnte er, »da musst du am Ende der Wiese links und dann immer geradeaus, dann kommst du zum Waschhaus.«

»Waschhaus? Ich soll hier im Dunkeln ganz alleine über den Campingplatz wandern? Nee, da musst du schon mitkommen.« Empört rüttelte ich an meinem Bettnachbarn, der schon wieder in leises Wohlfühl-Schnarchen abgetaucht war. Ich versuchte mich daran zu erinnern, wie ich mit achtzehn dieses Problem gelöst hatte. Entweder musste ich nachts gar nicht hoch oder ich hatte mich einfach neben den Bulli ins Gras gehockt.

»Kann ich nicht einfach neben den Bus pinkeln?«, zischte ich. Plötzlich saß er kerzengerade im Bett. Zugegeben, wenn ich sehr unter … na ja … Druck stehe, klingt meine Stimme nicht mehr ganz so liebevoll.

»Das geht auf keinen Fall. Die anderen stehen ja auch alle hier, stell dir mal vor, wie das riechen würde, wenn das jeder …« Genervt zog ich mir was über, schob die Schiebetür auf, die mir in der nächtlichen Stille entsetzlich laut vorkam, und machte mich auf den Weg. Es war stockdunkel, eine Taschenlampe hatte ich natürlich nicht dabei. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ein Leuchtkörper in der Tasche oder noch besser am Kopf nach Einbruch der Dunkelheit zur Grundausstattung eines zünftigen Campers gehört. Schon nach wenigen Schritten stolperte ich und landete unsanft auf den Knien. Verdammt – überall Zeltschnüre! Logisch, es war ja nicht jeder mit so einem Luxusgefährt wie wir unterwegs. Mit schmerzendem Knie und wachsendem Druck auf der Blase humpelte ich weiter, tastete mich an Autos, Zelten und Hecken entlang, bis ich in der Ferne ein Licht schimmern sah. Endlich, das rettende Waschhaus. Kein Mensch weit und breit. Dachte ich – bis ich dieses Geräusch aus einer der Nebenkabinen hörte. Wasser. Da lief eine Dusche. Und dem leisen Schnaufen nach zu urteilen, stand auch jemand drunter. Aber wer um alles in der Welt duscht nachts um halb vier, fragte ich mich. Hier machten doch alle Urlaub und keiner musste um sechs auf der Baustelle antreten. Als ich mir die Hände wusch, öffnete sich plötzlich die Tür neben mir. Heraus wankte ein junger Mann. Er war vollständig angezogen, aber klatschnass. Mit glasigen Augen starrte er mich an. Er hatte mit mir wohl genauso wenig gerechnet wie ich mit ihm.

»Schulligung«, murmelte er, »brauchtema ne Ab… Aaabkühlung …«

»Ja, nee, is klar«, hörte ich mich hauchen.

Fassungslos sah ich ihm hinterher, wie er davontorkelte und ein schlangenlinienförmiges Rinnsal auf dem Boden zurückließ. Es gibt Momente, die man nicht unbedingt erleben möchte. Schon gar nicht nachts um halb vier in einem dänischen Sanitärgebäude.

Nachdem ich mich ohne weitere Begegnungen der dritten Art und auch so gut wie unverletzt zurück zu unserem Platz durchgekämpft hatte, konnte ich natürlich nicht wieder einschlafen. Ich wälzte mich hin und her und fasste einen Entschluss. Wie auch immer der Rest dieses Pfingstwochenendes verlaufen, wie sehr meine Liebe zu diesem leidenschaftlichen Camping-Boy auch wachsen würde – eins stand von jener Nacht an fest: nie wieder ohne eigene Campingtoilette. Dass es so etwas gab, wusste ich. Das Ding hatte den absurden Namen »Porta Potti«, das hatte ich irgendwo mal gelesen. Aufgewühlt tippte ich dem Ingenieur auf die Schulter.

»Wenn du willst, dass ich mit dir weiter zum Campen fahre, musst du eine Porta Potti anschaffen. Sonst kannst du’s vergessen!« Er blinzelte mich mit seinen grünen Augen an, mit einem Blick, der nicht unbedingt auf weitere 27 Jahre gemeinsames Campingglück hindeutete. »Lass uns morgen darüber sprechen, okay?«, murmelte er und drehte sich seufzend auf die andere Seite.

Porta Potti. Schon mal davon gehört? Es handelt sich um eine Chemietoilette – quadratisch, praktisch, gut. Sie lässt sich auf jedem Campingplatz in einer eigens dafür vorgesehenen Entsorgungsstation ausleeren. In meinen Augen eine segensreiche Erfindung, auch wenn die Begriffe »Chemie« und »Segen« zugegebenermaßen in diesem Zusammenhang in einem gewissen Widerspruch zueinander stehen. Man sollte das Behelfsklo eigentlich nur im Notfall benutzen oder Bio-WC-Flüssigkeit verwenden. Dann stinkt es nur schneller. Aber für empfindliche Nasen ist ein Campingurlaub ohnehin nicht ideal. Ich habe mir schnell angewöhnt, ausschließlich durch den Mund zu atmen, sobald unangenehme Gerüche zu befürchten sind.

Wir reisen jedenfalls seitdem nie mehr ohne unsere Porta Potti. Benutzung, Betankung und Entleerung funktionieren reibungslos, auch wenn wir nicht im Besitz einer Transportkarre sind, mit der viele andere Wohnmobilbesitzer ihren randvollen Toilettentank über den Platz rollen, um ihn nicht schleppen zu müssen.

Nur einmal, ein einziges Mal habe ich es bereut, nicht auch so ein albernes Handwägelchen mein Eigen zu nennen. Das war an diesem Julitag auf Korsika, als ausnahmsweise mal ich den schwarzen Peter gezogen hatte. Normalerweise ist dieser Job Männersache, alte Campingtradition. Es war mir einfach zu heiß, die Toilette über den ganzen Platz zu schleppen, und ich beschloss, sie auf dem Gepäckträger meines Hollandrads zu transportieren. Das ging gut, bis zu dem verhängnisvollen Moment, als mir direkt vor der Rezeption des Campingplatzes ein großer Hund entgegenlief. Ich kam ins Schlingern, wollte ausweichen, bremste scharf … und sah, wie meine Potti im hohen Bogen rechts an mir vorbeiflog, mit einem krachenden Geräusch auf den Boden knallte und zerbarst. Starr vor Schreck sah ich zu, wie sich eine widerliche graublaue, mit durchtränkten Klopapierfetzen vermischte Flüssigkeit über den blumengeschmückten Vorplatz ergoss.

»Iiiihgitt, Mama, was stinkt hier so?«, rief ein kleiner Junge, der mit seinen Eltern aus einem gerade angekommenen Wohnmobil mit Rendsburger Kennzeichen kletterte.

»Tja, da ist wohl jemandem ein Missgeschick … oh! Frau Tietjen, das ist ja eine Überraschung! Was machen Sie denn hier?«, rief die Mutter und sah mich mit einer Mischung aus Ekel, Mitleid und Begeisterung an.

»Äh, ja, also … Urlaub?«, stotterte ich, stieg vom Rad und versuchte hilflos, den Schlamassel mit den Füßen irgendwie zusammenzuschieben.

»Ah non, Madame, arrêtez, on va vous aider« (»Lassen Sie das, Madame, wir helfen Ihnen«), rief die freundliche Dame, die jetzt aus der Rezeption auf mich zugelaufen kam. Ein paar Meter vor mir blieb sie stehen, sie schien Angst um ihr schickes Kostüm zu haben. Gott sei Dank kam kurz darauf ein patenter korsischer Mitarbeiter dazu und brachte das peinliche Malheur mit einem Wasserschlauch wieder in Ordnung. Du meine Güte, was habe ich mich in diesem Moment geschämt!

Tipp für Neucamper: Wenn Sie gelegentlich nachts rausmüssen und sich lange Nachtwanderungen zum Waschhaus ersparen möchten, schaffen Sie sich eine eigene Campingtoilette an. Vergessen Sie niemals, Sanitärflüssigkeit hineinzukippen. Warten Sie mit der Entleerung nicht, bis das Ding randvoll ist, sonst wird es zu schwer. Und transportieren Sie niemals einen Porta-Potti-Abwassertank auf einem fahrbaren Untersatz, ohne ihn vorher unverrutschbar festzuzurren.

Zurück zu unserem Pfingstwochenende in Dänemark. Am Morgen nach meinem nächtlichen Ausflug wurde ich von der Sonne und überraschend lauten Geräuschen geweckt: Stimmen, Gelächter, Geklirr und Geklapper. Es klang nach einer Menge Menschen direkt vor unserer Tür. Ganz vorsichtig schob ich den Vorhang beiseite. Was ich sah, machte mir Angst. Und es zerstörte auf einen Schlag meine Vorstellung von einem Liebesfrühstück in trauter Zweisamkeit. Da saßen mindestens 30 schnatternde junge Leute an einer unendlich langen Tafel aus aneinandergestellten Campingtischen beim fröhlichen Outdoor-Frühstück. Ringsherum hatten sie ihre Busse und Wohnmobile im Halbkreis aufgestellt, es sah aus wie eine mittelalterliche Wagenburg. Ich traute meinen Augen nicht. Er hatte von »ein paar Freunden« gesprochen, nicht von einem Massenausflug. Schnell zog ich den Vorhang wieder zu und überlegte angestrengt, wie ich in dieser Situation wohl unerkannt und unbemerkt an einen Kaffee gelangen könnte.

Ich bin eigentlich ein sehr geselliger und meistens gut gelaunter Mensch. Es gibt nur eins, was mir als bekennendem Morgenmuffel die Laune verderben kann. Wenn ich direkt nach dem Aufstehen und noch vor dem ersten Kaffee das tun muss, wofür ich abends bei Scheinwerferlicht bezahlt werde: interessiert Fragen stellen, lachen und aufgeräumt über dies und das plappern. Die erste Viertelstunde des Tages möchte ich in mich gekehrt verbringen, gähnend ganz allmählich zu mir kommen und warten, bis das Koffein seine Wirkung entfaltet hat.

All das wusste ich natürlich Pfingsten 1991 schon. Mein zukünftiger Mann ahnte davon aber zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Und die Happening-Frühstücker draußen vor der Tür erst recht nicht. Also machte ich gute Miene zum bösen Spiel. Ich weckte den Ingenieur, der ohnehin noch am nächtlichen Porta-Potti-Trauma zu knacken hatte, setzte meine Sonnenbrille auf und beschloss, mich auf alles einzulassen, was dieser Udo, seine Freunde und der dänische Campingplatz mir zu bieten hatten. Heute weiß ich: Es hat sich gelohnt.

»Hey, du bist Bettina, stimmt’s? Schön, dass wir dich endlich kennenlernen!« Die Hamburger Camper-Community nahm mich sofort sehr herzlich auf. »Käffchen? Hier ist leckeres pappiges dänisches Weißbrot, lasst es euch schmecken!« Ganz unkompliziert wurden zwei Plätze für uns frei gemacht. Und während der Kaffee meine Lebensgeister freisetzte, ließ ich meinen Blick schweifen und entdeckte erst jetzt, wie schön es hier war. Blauer Himmel, leichte Brise aus Südwest, lauter freundliche Gesichter und gleich hinter der Wagenburg der weite Blick auf das glitzernde Meer.

Nach dem Frühstück brach plötzlich Aktionismus aus. »So, jetzt wird angebadet«, rief Marie und klatschte in die Hände.

»Was? Ihr wollt ins Meer? Wir haben doch erst Mai!«, sagte ich verdutzt.

»Na klar, das ist Tradition. Pfingsten wird angebadet. Einmal rein, untertauchen und wieder raus. Macht Spaß und härtet ab.« Ich seufzte. Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, diese sportliche Clique schon bei der ersten Begegnung mit meinem weißen Wackelfleisch im Bikini zu konfrontieren, aber es blieb mir wohl nicht erspart.

»Kommst du mit?«, fragte ich den Ingenieur.

»Nee, ich bin doch nicht verrückt!«, sagte er lachend, »viel zu kalt. Bin Warmduscher. Ich geh surfen.« Er gab mir einen Kuss und zog sich seinen Neoprenanzug an.

Und so rannte ich kreischend Hand in Hand mit den Hartgesottenen ins eiskalte Meer, ein erfrischendes Ritual, auf das ich Pfingsten seitdem nie wieder verzichtet habe.

Viele Sonnenstunden und gefühlte 100 Grillwürstchen später war’s schon vorbei, mein erstes Pfingst-Camping in Dänemark. Mit einem wohligen Gefühl fuhr ich nach Hamburg zurück, denn ich spürte, dass ich nicht nur viele neue Freunde, sondern auch einen neuen Lieblingsplatz gefunden hatte.

Unter Surfern

Reisetagebuch, August 1991

Windsurfen sieht ja echt cool aus. Und so einfach. Jedenfalls bei denen, die’s können. Vor allem bei ihm natürlich … Mist, dass ich so unsportlich bin, ich traue mich nicht auf’s Brett, will mich ja nicht vor seinen Freunden blamieren. Na ja, vielleicht morgen, mal sehen.

Kennen Sie Fehmarn? Die kleine Ostseeinsel ist ein Windsurf- und Campingparadies. Genau deshalb habe ich dort sehr viele Wochenenden verbracht. Nach der Initialzündung in Dänemark hatte ich mich nämlich sehr schnell entschieden, in Zukunft weniger zu arbeiten und den Rest meines Lebens mit Udo und seinem VW-Bus zu verbringen.

Anfang der 90er-Jahre bedeutete das vor allem, von Freitag bis Sonntag nach Wulfener Hals auf Fehmarn zu fahren. Wir campten auf einer Wiese direkt am Burger Binnensee, die Busse und Zelte standen kreuz und quer verstreut, dazwischen eine unüberschaubare Menge an Surfbrettern, Masten und Segeln.

»Das ist hier ein ideales Stehrevier«, klärte Udo mich auf, »fast immer guter Wind und überall flaches Wasser.«

Fast immer. Als damals noch unerfahrene Surferbraut wusste ich noch nicht, was das bedeuten kann, lernte es aber schnell. Windsurfen, das heißt vor allem Warten. Warten auf den richtigen Wind. Man sitzt mit einem Bier in der Hand auf Campingstühlen, blickt mit zusammengekniffenen Augen aufs Wasser und fachsimpelt.

»Also bei der Brise geh ich noch nicht raus, lohnt sich nicht.« Gähnen. Schluck aus der Flens-Pulle.

»Na ja, vielleicht mit ’nem Achter und dem großen Brett …« Noch’n Schlückchen.

»Aber dann frischt es auf und wir müssen direkt wieder wechseln, bringt doch nix.«

Ich begriff: Der Wind im Norden macht selten, was der Surfer will. Deshalb hat der Surfer immer eine Auswahl an Brettern und Segeln dabei. Schwacher Wind: großes Segel, großes Brett. Starker Wind: kleines Segel, kleines Brett. Zu wenig Wind: gar kein Segel, gar kein Brett. Warten.

Also lagen wir auf der Wiese, sonnten uns, tranken abwechselnd Kaffee und Bier und gingen im flachen warmen Wasser schwimmen. Eine verträumte Idylle – stunden-, manchmal tagelang. Bis zu dem Moment, in dem der Wind ganz plötzlich auffrischte. Unglaublich, wie rasend schnell die Szenerie sich dann veränderte. Alle sprangen hektisch auf, stürzten sich in ihre Neoprenanzüge und zerrten das Equipment zum Wasser. Ratzfatz wurde aufgeriggt und losgesurft. Im Nu war der ganze See voll mit einem fröhlichen, bunten Gewirr von hin und her flitzenden Segeln.

Und ich? Meine Aufgabe bestand in der ersten Zeit vor allem darin, meinen Udo mit einer kleinen Kamera beim Surfen zu filmen. Stundenlang stand ich manchmal am Ufer und verfolgte seine Bahnen, hin und her und her und hin, bis meine Arme lahm wurden. Abends dann die Videokontrolle. Kritisch sah er sich den Film an und überprüfte seine Fortschritte.

»Sieht doch toll aus!«, meinte ich.

»Nee, die Halse da, guck doch mal«, sagte er kopfschüttelnd, »total wackelig. Das muss besser werden. Warum versuchst du es eigentlich nicht auch mal?«

Was er damals noch nicht wusste: Ich bin sehr unsportlich. Meine gesamte Schulzeit über bin ich nie über ein »ausreichend« in Sport hinausgekommen. Lange Zeit traute ich mich folglich nicht, aber eines Tages beschloss ich, mich auch aufs Brett zu wagen. Ein kurzer, aber aufschlussreicher Selbstversuch.

»Erst mal Gleichgewichtsübungen«, sagte der Ingenieur. Vom Ufer aus sah er mir dabei zu, wie ich verzweifelt versuchte, in einem viel zu engen Neoprenanzug auf einem Anfängerbrett zu balancieren. Mehr als ein paar Sekunden konnte ich mich nicht darauf halten. Kreischend fiel ich immer wieder ins hüfthohe Wasser.

»Das Ding ist doch viel zu schmal«, jammerte ich, »wie soll ein Mensch denn darauf stehen können?« Mein Lehrer brach vor Lachen mit seinem Klappstuhl zusammen. »Schmal? Das ist ’ne Kellertür!«, japste er.

»Deine Freundin ist ja ein echtes Naturtalent«, frotzelte einer seiner Freunde. Na wartet, dachte ich, euch werde ich’s zeigen. Nach stundenlangem Üben war ich endlich so weit, mit einem Riesensegel an den Start zu gehen. Und siehe da, es funktionierte. Ich glitt dahin, den Wind in den Haaren, das glitzernde Wasser im Blick und fühlte mich wie das weibliche Pendant zu Surf-Star Robby Naish. Bis ich merkte, dass ich schon sehr weit draußen war und dringend umdrehen musste. Leider hatte ich während der Fahrt alles vergessen, was Udo mir über das Wendemanöver eingeschärft hatte, also ließ ich das Segel einfach los und sprang ins Wasser. Überflüssig zu erwähnen, dass ich es natürlich nicht zurück aufs Brett schaffte, sondern den ganzen Weg zurück mühsam zu Fuß durchs Wasser pflügen musste, Brett und Segel im Schlepptau. Ich versuchte, die Kommentare der feixenden Surfer zu ignorieren, die an mir vorbeiglitten und fluchte leise vor mich hin. Zum Glück handelte es sich um ein Stehrevier, sonst hätte ich den Rückweg mitsamt Ausrüstung schwimmend bewältigen und wahrscheinlich auf halber Strecke völlig entkräftet gerettet werden müssen.

»Nicht mein Sport«, keuchte ich, als ich nach einer halben Stunde endlich das rettende Ufer erreichte. Erschöpft schälte ich mich aus der engen Neoprenzwangsjacke. Dabei schaute ich verstohlen auf meine Hände und sah, dass von meinem neuen roten Lieblingsnagellack kaum noch was zu sehen war. Stattdessen hatte ich Schwielen an den Fingern und alles tat mir weh. Ich arbeite nun mal lieber mit dem Kopf als mit Muskelkraft.

»Ach was, das wird schon. Du musst nur …« Es folgte ein sehr ausführlicher Vortrag über fachgerechte Wendemanöver, von dem nur noch Wortfetzen bei mir ankamen. Ich hatte schon entschieden, dass dies mein erster und letzter Versuch gewesen sein sollte, mich aktiv in die Welt des Windsurfens zu integrieren. Dann lieber Udos Selbstoptimierung mit der Kamera verfolgen.

Es war eine wunderbar unbeschwerte Zeit, die wir mit unserem VW-Bus zu zweit oder zusammen mit der Surferclique verbrachten. Allein die Stimmung abends auf der Wiese, wenn alle sich vom Wassersport (oder vom Warten auf den Wassersport) erholten. Laue Sommerluft, dazu der Duft von frisch gemähtem Gras und das leise Plätschern des Sees. Der Himmel über uns verfärbte sich ganz langsam rot und irgendjemand spielte immer Gitarre. Nachts im Bus ließen wir die Klappe hinten offen, um den Sternenhimmel sehen zu können, der sich im Wasser spiegelte. Den zauberhaften Blick auf das still ruhende Stehrevier muss ich in meinem Herzen bewahren, denn man darf schon lange nicht mehr auf dieser Wiese übernachten, die idyllischen Zeiten sind vorbei. Es mag vielleicht sentimental klingen, aber ich bin mir sicher, dass auf Fehmarn meine Leidenschaft für das »Schön stehen« entfacht wurde.

Schön stehen

Reisetagebuch, September1991

Gestern habe ich kurz drüber nachgedacht, ob er wirklich der richtige Mann für mich ist. Er hat sich furchtbar aufgeregt, nur weil beim Rangieren dieses kleine Malheur passiert ist. Dabei hatten wir so einen tollen Blick! Na ja, sein Bus ist ihm eben heilig. Genauso wie mir meine Hängematte …