16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

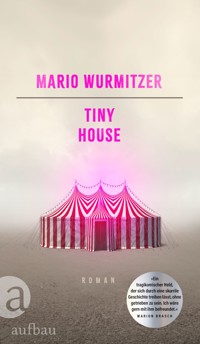

Truman Show goes Tiny House.

Emil lebt in einem Tiny House am Rande einer Musterhaussiedlung. Sein Wohnerlebnis wird per Livestream übertragen. Als das Tiny House abbrennt, muss er weiterziehen …

Eine Geschichte über die Suche nach dem ganz besonderen Wohnglück, Einsamkeit im digitalen Zeitalter, Erinnerungslücken und Vernetzungstreffen von Rechtsextremen – herrlich bissig und mit viel Witz erzählt.

Mario Wurmitzer schickt seinen Helden »zwischen Fertigteilhaus und Social-Media-Management auf den langen Weg in die Selbstoptimierung«. Aus der Jurybegründung des Floriana-Literaturpreises.

»Ein tragikomischer Held, der sich durch eine skurrile Geschichte treiben lässt, ohne getrieben zu sein. Ich wäre gern mit ihm befreundet.« Marion Brasch.

»Ausgezeichnetes Buch. Die absurd-realistische Welt von Mario Wurmitzer hat Hit-Potenzial!« Barbi Marković.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Emil bewohnt ein Tiny House am Rande einer Musterhaussiedlung. Er wird dafür bezahlt, dass er sich dabei rund um die Uhr filmen lässt – der Livestream erfreut sich großer Beliebtheit. Als in der Siedlung Brände gelegt werden, geht auch das Tiny House in Flammen auf. Emil muss sich umorientieren. Furiose Trinkerlebnisse und ein Wirtschaftsskandal pflastern seinen Weg, während er sich die drängenden Fragen des Menschseins stellt: Ist die (österreichische) Gemütlichkeit, die nicht selten aus einer beachtlichen Restalkoholisierung resultiert, ein idealer Boden für Opportunismus und Rechtsradikalismus? Welche Glücksversprechen hält die Immobilienbranche für uns bereit? Und woran kann und will man sich erinnern? Mario Wurmitzer erzählt diese subversive Geschichte herrlich bissig und mit viel Witz.

Über Mario Wurmitzer

Mario Wurmitzer, 1992 in Mistelbach (Niederösterreich) geboren, schreibt Theaterstücke, Romane und Kurzgeschichten. Seine Stücke wurden u. a. im Schauspielhaus Wien, Theater Osnabrück, Kosmos Theater Bregenz und Theater Heilbronn uraufgeführt. Für seine literarischen Arbeiten erhielt er mehrere Auszeichnungen und Stipendien, zuletzt 2024 den Floriana-Literaturpreis für »Tiny House«. Er lebt in Wien.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Mario Wurmitzer

Tiny House

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Impressum

1

Ich habe die Stellenausschreibung auf willhaben entdeckt und mir gedacht, na ja, könnte besser sein, als Essen auszuliefern oder in einem Versandlager Pakete zu sortieren. Meine Aufgabe ist es, zu vermitteln, dass es einem an nichts fehlt. Ich bin hier, damit man sich vorstellen kann, wie es ist, in einem Haus wie diesem zu leben. Auf der Website von Modern Home kann man mich beobachten. Aber ich kümmere mich kaum darum. Ich lebe einfach so vor mich hin.

Man hat mich angewiesen, nicht direkt in die Kameras zu blicken. Das könnte als irritierend empfunden werden. Potenzielle Kunden wollen nicht von mir angestarrt werden.

Die Einrichtung ist minimalistisch. Beim Bewerbungsgespräch habe ich gesagt, sie gefiele mir. Es ist kein Kindheitswunsch von mir gewesen, ein Tiny House, das sich am Rande einer Musterhaussiedlung befindet, zu bewohnen. Aber es ist in Ordnung. Im Rahmen des Home Staging ist die Idee aufgekommen, das Haus zu beleben. Die Zeit, die ich in diesem Haus verbringe, betrachte ich als Projekt, so wie ich alles, was ich jemals getan habe und tun werde, als Projekt sehe. Ich sitze am Schreibtisch, schreibe an einem Buch über Rainald Goetz, der später noch vorbeikommen wird, und zur Abwechslung an literarischen Texten über Paare, die sich Wohnungen oder Häuser kaufen, während Interessenten hinter mir stehen und mich beobachten. Es fällt mir nicht schwer, mich zu konzentrieren. Die Interessenten fragen mich, was ich schreibe. Ich zeige auf das Schild, das über dem Schreibtisch hängt. Für Auskünfte sind die Kundenberaterinnen zuständig, deren Büro-Container sich gleich neben dem Tiny House befindet.

Anfangs fiel es mir schwer, nicht mit den Interessenten zu sprechen. Der Wunsch, mich mit ihnen zu unterhalten, ist fast restlos verschwunden. Nur sehr selten will ich auf eine Frage noch eine Antwort geben. Ich bin nicht wie die. Adaptierungen des Grundrisses, Raumgrößen und Küchenausstattungen interessieren mich nicht. Ich bin hier, weil ich bezahlt werde. Außerdem habe ich die Möglichkeit zu schreiben. Manchmal frage ich mich schon: Was bringt das? Maxim hat von mir wissen wollen: Warum machst du nicht einmal was, das die Leute interessiert? Wieso ein Buch über diesen Goetz, wer kennt den schon? Ich meine, von den Leuten da draußen, die durch die Siedlung schlendern. Warum nicht über Eminem oder Heidi Klum?

Maxim hat es nicht gefallen, dass ich hier eingezogen bin. Aber ich mache, was ich will. Er macht, was er will. Manchmal besucht er mich. Im Tiny House ist es nicht immer einfach, Berufliches und Privates zu trennen. Wenn Maxim vorbeikommt, ist er Teil meiner Arbeit. Im Grunde ist doch sowieso alles immer irgendwie auch Arbeit. Ich überlege, ob ich die Kunden fragen soll, ob sie das auch so sehen. Aber die sind schon weg. Beim Hinausgehen haben sie kopfschüttelnd gemurmelt, die Räume seien doch viel zu klein, das sei ja gar kein richtiges Haus, das sei bloß ein Witz.

Derlei Kritik an meiner Wohn- und Arbeitsstätte ist mir gleichgültig. Leider ist mir sehr vieles egal. Das finde ich grundsätzlich schlecht. Man sollte nicht so abstumpfen. Ich nehme mir vor, bald darüber nachzudenken, wie man Lethargie und Gleichmut zukünftig entkommen könnte. Zur Feier dieser Entscheidung grinse ich in eine der Kameras. Ein subversiver Akt des Protests, der niemanden interessiert, na ja, man darf nicht zu streng mit sich sein, sagt Maxim. Der kommt später noch vorbei.

Maxim stört sich an den Kameras. Ich habe ihm geraten, sie nicht zu beachten. Wir können hier ganz frei sein. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir dürfen uns entspannen. Das steht so im Vertrag. Ich darf Gäste empfangen. Es muss nicht immer aufgeräumt sein. Ein bisschen heimeliges Chaos wirkt authentisch, Modern Home steht für Lockerheit, für ungezwungenen Lifestyle. So was erzählen die Marketingleute. Mit Helene vom Marketing habe ich mich angefreundet. Sie hat mich von Anfang an wie einen Menschen behandelt. Das habe ich sehr nett von ihr gefunden. Sie hat mich begrüßt, mich gefragt, wie es mir geht, welche Musik ich gerne höre. Sehr sympathisch, finde ich. Viele der Angestellten von Modern Home sehen mich nicht als Teil des Teams. Sie ziehen nicht in Betracht, mit mir zu sprechen. Natürlich halte ich mich auch nicht für einen Teil des Teams. Ich bin ein stummer Solitär, ein Eremit, der sein tiny Dasein streamt. Aber die wissen nicht, wie ich mich sehe. Sie hätten hallo sagen können. Helene ist anders, sie hat mir sogar schon einen Obstkorb, Kuchen und Wodka geschenkt. Helene kommt später noch vorbei.

Ich darf das Tiny House verlassen, wann ich will. Im Vertrag ist lediglich festgeschrieben, wie viele Stunden ich anwesend sein muss. Die Zeiteinteilung ist weitgehend frei. Das Tiny House ist umgeben von einem sehr kleinen Garten. Ich habe ein Gemüsebeet angelegt, das hat für einigen Wirbel gesorgt. Die Marketingleute sind sich nicht sicher gewesen, was sie davon halten sollten. Ihnen hat vor allem missfallen, dass ich etwas einfach so getan habe. Ohne Anweisung. Von mir werden keine Initiativen erwartet. Ich soll kochen, putzen, schlafen, fernsehen, essen, sitzen, liegen, gehen, stehen. Ich soll da sein, mehr nicht. Damit man mich sehen kann. Wie ich im Raum bin. Wie es ist, im Tiny House zu sein. Wie kommt man bitteschön auf die Idee, ein Gemüsebeet anzulegen? Wo soll das hinführen? Eine Grenzüberschreitung, ganz klar. Ich habe beteuert, mich lediglich proaktiv einbringen zu wollen. Das haben alle nachvollziehbar gefunden.

Die meisten Mitarbeiter der Modern Home GmbH haben sich auf einen speziellen Marketingsprachstil festgelegt. Sie reden auch während der Kaffeepause so wie in einem Imagevideo, in dem sie sich selbst, das Unternehmen oder ein Produkt bestmöglich vorstellen. Alles ist ein Produkt, wenn du daran glaubst, dass alles ein Produkt sein kann, sagt Helene. Sie ist die allerbeste Marketingmitarbeiterin, die ich mir vorstellen kann.

Die Interessenten kommen und gehen, sie ziehen nicht um, sondern durch die Häuser, auf der Suche nach einem Grundriss, der ein Leben verheißt, das sich lohnen könnte. Wenn ich gut gelaunt bin, lächle ich sie an, und mein Lächeln vermittelt: Mehr braucht ihr doch nicht. Was ihr seht, ist mehr als genug. Oder mein Lächeln vermittelt nichts. Wer weiß das schon. Ich poste ein Foto des Schreibtisches auf Insta, weil ich vertraglich dazu verpflichtet bin, in den sozialen Netzwerken Präsenz zu zeigen. Maxim reagiert mit drei Raketen-Emojis. Ich finde das sinnlos und bin ein bisschen traurig, aber nicht lange.

Das Tiny House ist 24 Quadratmeter groß. Die einzige Innentür führt zum Badezimmer, es handelt sich um eine Schiebetür, die es mir erlaubt, mich in einen Bereich zurückzuziehen, wo ich nicht gefilmt werde. Laut Vertrag darf ich im Badezimmer maximal 90 Minuten pro Tag verbringen, damit ich mich nicht vor den Zuschauern verstecke. Tagsüber wird das Hub-Bett hochgefahren, damit man unten mehr Platz hat. Manchmal stelle ich mir vor, wie ich von dem Bett erschlagen werde. Ich weiß die Übersichtlichkeit zu schätzen, und ich bemühte mich, ein guter Wohnender zu sein. Darunter versteht das Publikum – wenn man den Online-Umfragen der Marketingabteilung Glauben schenken mag – eine gemütliche Atmosphäre, die sich zum Beispiel aus entspanntem Teetrinken bei Kerzenschein ergeben kann. Ich soll Zufriedenheit vermitteln. Wenn die Kunden merken, dass es mir gefällt, in einem Tiny House zu wohnen, wollen sie auch eines haben.

Ich koche eine Gemüselasagne, denn bald kommt Rainald Goetz zu Besuch. Hoffentlich hat er mich nicht vergessen. Den Roman Irre zu lesen hat mich damals sehr getröstet. Es ist mir so vorgekommen, dass die große Kaputtheit enttarnt, ihre Geheimnisse gelüftet sind. Trügerische Sicherheit, Naivität, aber, na ja, immerhin Trost, Hoffnung, Zuversicht, ist doch gut, nicht? Was, was, was? Nur nicht durchdrehen, das ist die Hauptsache.

Ich hole noch mehr Gemüse aus dem Garten. Das Essen wird rechtzeitig fertig, ich habe mich sehr bemüht. Die Zeit vergeht, Rainald Goetz ist immer noch nicht da. Ich trage es mit Fassung. Beim Warten gehe es nicht darum, ob es vergeblich sei, sagt Helene.

Ich lese ein Rundschreiben der Geschäftsleitung von Modern Home, in dem die Angestellten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass man auch im vergangenen Quartal unter den Erwartungen geblieben sei, weshalb es aktuell nur eine mögliche Handlungsweise gebe: pushen, pushen, pushen!

Ich schreibe Helene, ich hätte eine Gemüselasagne für sie gekocht. Helene antwortet: Sorry, bin krankgeschrieben, hab Magen-Darm.

Wenig später schickt mir Maxim eine Nachricht. Er hat Konzertkarten geschenkt bekommen. Heute schafft er es leider nicht mehr hierher. Mir kommt es vor, als meide er die Musterhaussiedlung. Kurz überlege ich, ob ich meine Vermutung zur Sprache bringen soll. Ich entscheide mich dagegen und antworte: ok, boy.

Niemand will die Lasagne essen, die ich gekocht habe. In Wallensteins Tod schreibt Friedrich Schiller: Da steh ich, ein entlaubter Stamm! Ja, denke ich, ja, das stimmt.

Ich lege mich auf die Couch und schaue in eine der Kameras. Es ist ungewöhnlich ruhig. Obwohl dieser sonnige Freitagnachmittag gut geeignet wäre, um durch die Siedlung zu schlendern und Wohnträume zu besichtigen, sind nur wenige Interessenten unterwegs. Die Siedlung ist zur Ruhe gekommen. In der Zeitung steht, der Immobilien-Boom sei vorbei, die Baustoffe seien viel teurer geworden.

In den nächsten Tagen und Wochen koche ich oft Kraut, das gibt mir Halt. Ich nehme mir vor, mehr Sport zu treiben und weniger Schokolade zu essen, ich höre Joy Division und ghoste Maxim. Seine Nachrichten werden immer fordernder. Ich habe keine Lust mehr, ihm jemals wieder zu antworten. Soll er doch ins Tiny House kommen, wenn ihm etwas an mir liegt.

Helene hat gesagt, dass ich angespannt und erschöpft wirke. Zur Aufheiterung hat sie mir eine Flasche Stroh 80 geschenkt, eine Spirituose auf Rum-Basis, die meine Großmutter hin und wieder zum Backen verwendet hat und die man meines Wissens nicht pur trinkt, aber wer weiß, was das Leben noch bringt.

Als ich eines Morgens mein Müsli esse, bemerke ich, dass draußen etwas vor sich geht. Die Angestellten laufen aufgescheucht herum. Die Interessenten drängen zu den Ausgängen, steigen in ihre Autos, um den Eigenheimtraum an einem anderen Ort oder ein anderes Mal weiterzuverfolgen. Ich wende mich an eine Kollegin, die mich in letzter Zeit hin und wieder begrüßt hat, um in Erfahrung zu bringen, was los ist.

»Meine Kunden sind davongelaufen, bevor sie unterschrieben haben«, sagt sie verstört, während ich am anderen Ende der Siedlung Rauch aufsteigen sehe. Sirenengeheul, na, das wird aber auch Zeit.

Die Einsatzkräfte können den Brand schnell löschen. Aber dieses erste Feuer verändert die Stimmung in der Musterhaussiedlung. Das Misstrauen zieht ein. Die Brandursache ist zunächst unklar. Schließlich legt man sich darauf fest, dass es Brandstiftung gewesen sein muss. Die Bösen wollen uns einschüchtern. Sie können innovative Wohnkonzepte nicht ertragen. Als die Bösen werden firmenintern alle Kräfte bezeichnet, welche dem Unternehmen Schaden zufügen wollen. Dazu zählen nicht nur Personen, sondern auch Ereignisse und längerfristige Prozesse. Ich glaube nicht an die Bösen, ich tue nur so, und ich gehe davon aus, dass es der größte Teil der Belegschaft ähnlich hält. Das esoterisch-verschwörungsideologische Gefasel des Firmengründers erzeugt keine breitere Resonanz, sein YouTube-Channel hat nur wenige Abonnenten. Nachdem aber immer wieder Musterhäuser niederbrennen, dürfte die Behauptung, die Siedlung sei existenziell bedroht, nicht völlig falsch sein. Die Medien berichten über die mysteriöse Brandserie. Das ist nicht die Art von Werbung, die man sich wünscht. Bad publicity is better than no publicity – leider ein Irrtum. Es verirren sich kaum noch Kunden in die Siedlung.

Umso wichtiger ist der Stream. Ich bemühe mich, möglichst anschaulich zu wohnen. Früher oder später wird mein Tiny House, das nicht meines ist, weil es mir nicht gehört und ich es mir niemals leisten könnte, abbrennen. Da kann man nichts machen, was will man schon machen, warum wollen immer alle was machen? Viel wird darüber diskutiert, wer die Häuser anzündet. Ich beteilige mich nicht an den Spekulationen. Als ich eines Abends meinen Vorsatz, mehr Sport zu treiben, in die Tat umsetze und durch die Siedlung jogge, ist es so weit.

Ich sehe bei den Löscharbeiten zu. Mein Schreibtisch steht neben dem Gemüsebeet. Die Brandstifter müssen ihn nach draußen getragen haben, ehe sie das Tiny House anzündeten. Zunächst gehe ich davon aus, meine Zeit in der Siedlung sei zu Ende. Das Tiny House ist abgebrannt, es hat keinen Sinn, wenn ich in einer vom Feuer verwüsteten Ruine hause. Aber wie sagen Fußballprofis so schön: Ich habe noch Vertrag. Und den werde ich erfüllen. Denn die Geschäftsleitung hat sich etwas überlegt. Ein Übergangsquartier, ein ganz kleines Tiny House. Innerhalb weniger Stunden ist es aufgebaut. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Gartenhütte, die man in jedem beliebigen Baumarkt kaufen kann. Aber es ist eine smarte Gartenhütte.

Und ich muss sagen, mir fehlt es an nichts. Ich schlafe auf dem Schreibtisch, ich schreibe sowieso fast nicht mehr. Der Stream erfreut sich großer Beliebtheit, manche Menschen sind online auf der Suche nach Kuriositäten. Ich erfülle ihr Bedürfnis danach. Es tut gut, wenn man merkt, wie sehr die eigene Arbeit wertgeschätzt wird.

Die Modern Home GmbH hat auf Anraten externer Berater eine Mental-Health-Initiative gestartet. Alle sind jetzt sehr freundlich und bemühen sich, ihre Zufriedenheit zur Schau zu stellen. Sogar mich behandeln sie zuvorkommend und empathisch. Häufig werde ich gefragt, ob ich etwas brauche, ob sie mich irgendwie unterstützen könnten, ob sie mir etwas Gutes tun könnten. Dann lächle ich und sage: »Nein.«

Den Alltag zu meistern bereitet mir wenig Mühe. Nur hin und wieder kommt es zu kurzen Aussetzern. In einer Erzählung von Clemens Setz lese ich den Satz: Er stand auf, zog sich Sandalen an und ging in den Garten randalieren. Da denke ich: Ja, genau das. Und das tue ich dann auch, aber nicht lange. Man sieht über das Quäntchen Unberechenbarkeit hinweg, das sich in mir verbirgt. Denn alles in allem machst du einen super Job, sagt man mir. Ich bedanke mich.

Ein neues, besseres Tiny House wird errichtet. Man muss sich keine Sorgen machen. Wer sich Sorgen macht, muss weg. Das hat die Geschäftsleitung in einem Rundschreiben klargemacht. Diese rigorose Vorgehensweise gegen Sorgenmacherei und negative vibes ist Teil der Mental-Health-Initiative.

Als es Herbst wird, brennt die Gartenhütte nieder. Glücklicherweise ist das neue Haus beinahe bezugsfertig. Ein paar Tage schlafe ich im Freien, es ist nachts bereits ziemlich kalt. Ich kuschle mich in meinen Schlafsack, der Stroh 80 wärmt mich. Dann erhalte ich die Erlaubnis, ins neue Tiny House zu ziehen. In der Siedlung hat man sich an die Brände gewöhnt, die Kunden sind auch wieder zurück. Hin und wieder kommt es zu Verhaftungen von Verdächtigen, die man für Brandstifter hält. Wenige Tage später geht wieder ein Gebäude in Flammen auf. Na ja. Was will man machen? Es wäre übertrieben, die Siedlung aufzugeben. Auch im antiken Rom, wo an die hundert Feuer täglich keine Seltenheit gewesen sind, hat man gelernt, mit der hohen Brandgefahr zu leben.

Maxim ruft mich an und bittet mich, die Siedlung zu verlassen und zu ihm in die Villa neben der Fruchtsaftfabrik zu ziehen. Er ist – nach langem Hin und Her – nun doch in den Konzern eingestiegen. Seine Familie ist seit Generationen in der Getränkeerzeugung tätig. Mit mir hat er nie viel über das Unternehmen geredet. Einerseits hat er betont, selbst entscheiden zu wollen, wie er sein Leben verbringe, andererseits ist er stolz auf die offenbar hohe Qualität der erzeugten Säfte. Einmal hat er zu mir gesagt, sie seien wie die Eckes-Granini Group, nur geiler. Mir hat sich nicht erschlossen, wie er das gemeint hat, und ich habe nicht nachgefragt, weil ich kein besonderes Interesse an Fruchtsäften habe. Am liebsten trinke ich Wasser und ab und zu hochprozentige Spirituosen.

Maxim sagt, es gebe für mich keinen Grund, noch bei Modern Home zu arbeiten, er könne mich finanziell unterstützen.

»Das könnte dir so passen, du wirst mich niemals kaufen können, du Fruchtsaftknilch«, sage ich.

Maxim ist gut darin, die Rolle eines Erben und Unternehmers, der sich seiner sozialen Verantwortung bewusst ist, zu verkörpern. Was er sich wünscht, ist Dankbarkeit. Das sagt er natürlich nicht. Und die kriegt er von mir auch nicht, niemals. Ich komme allein zurecht. Das wäre zumindest mein Ziel.

Ein Hersteller von Fertigteilhäusern in Holzriegelbauweise versucht, mich abzuwerben. Man erklärt sich bereit, eine beträchtliche Ablösesumme zu bezahlen. Dass man mit mir derart handeln kann, ist mir nicht bewusst gewesen. Ich muss zugeben, ich habe den Vertrag nur überflogen. Die Geschäftsleitung von Modern Home entscheidet sich nach reiflicher Überlegung dafür, mich zu halten. Man möchte in ein neues Marktsegment vordringen: luxuriös ausgestattete Baumhäuser. Also ziehe ich bald wieder um. Man kommt auf die Idee, eine Einweihungsparty zu veranstalten. Ich bin nicht begeistert davon, viele Menschen in mein Baumhaus zu lassen, das niemals mein Baumhaus sein wird, ich meine, ich kaufe mir doch kein Premium-Baumhaus, wer will denn so was haben, ich mache hier nur meine Arbeit.

Aber mich fragt ja niemand um Erlaubnis, also findet die Party statt. Mir ist es immerhin gelungen, auf das Speisen- und Getränkeangebot Einfluss nehmen zu dürfen. Es gibt Canapés und Stroh 40 – ein Kompromiss. Den Wunsch nach achtzigprozentigem Alkohol hat man mir nicht erfüllt. Manche der Kundenberaterinnen zeigen sich besorgt, ich könnte während meiner Tätigkeit für Modern Home ein Alkoholproblem entwickelt haben. Ganz im Sinne der Mental-Health-Initiative – take care of each other – berühren sie mich sanft an der Schulter und sagen, ich könnte mit ihnen über alles reden.

Ein paar Tage später bin ich krank. Die Grippe weist mich in die Schranken, und ich verwerfe die irrwitzige Idee, allein zurechtzukommen. Warum ist hier niemand, der mir Suppe kocht? Wieso will niemand wissen, wie es mir geht? Helene ist im Kaukasus wandern, sie schickt mir auf WhatsApp ein Foto.

Während ich auf dem Schreibtisch liege, lese ich ein Interview, das Maxim einer Wirtschaftszeitung gegeben hat. Er findet Vermögenssteuern unsolidarisch, sieh an. Warum gibt es kein Bett in diesem Baumhaus? In der Gartenhütte ist nicht genug Platz gewesen, da habe ich mich nicht beschwert. Aber nun wäre es möglich, mir ein Bett zur Verfügung zu stellen.

Online werden Wetten darauf abgeschlossen, ob das Fieber bei der nächsten Messung gefallen oder gestiegen sein wird. Ich bin enttäuscht von meiner Fancommunity. Die Geschäftsleitung auch. Zwar sehen sich viele Leute an, wie ich lebe, aber sie kaufen zu wenige Premium-Baumhäuser und Tiny Houses. Ich sorge zwar für mediale Präsenz, aber nicht für den gewünschten Umsatz, heißt es in einer Nachricht an mich. Mit 40 Grad Fieber schleppe ich mich zum Fenster, öffne es und schreie hinaus: »Den Umsatz muss der Vertrieb machen, nicht ich! Der Vertrieb, hört ihr, der Vertrieb!« Dann ruft mich Rainald Goetz an, aber ich weiche zurück und hebe nicht ab, weil der Klingelton mich mit einem Mal an Totenglocken erinnert. Im Fieberwahn schalte ich die Kameras aus. Ich zerstöre sie nicht, ich flippe nicht aus, ich bin ganz ruhig. Mir ist bewusst, dass das Konsequenzen haben wird. It’s all over now, aber so kann es nicht weitergehen. Zwei Vertriebsmitarbeiter steigen die Leiter hoch, packen mich und werfen mich aus dem Baumhaus. Ich bin – soweit ich das beurteilen kann – nicht lebensgefährlich verletzt. Ein paar Rippenbrüche vielleicht, ein ausgeschlagener Zahn. In meinem Mund sammelt sich Blut. Ich schreie, ich hätte auch einen Hut gehabt, obwohl das nicht stimmt. Man reagiert nicht auf mein Rufen. Ich habe gegen meinen Vertrag verstoßen, indem ich die Kameras abgeschaltet habe. Man hat mir nichts mehr zu sagen, ich bin raus. Fiebernd und blutend wanke ich in Richtung des Autobahnzubringers. Die Musterhaussiedlung im Rücken, schaue ich hoch zu den Sternen.

2

Der Kaffee im Krankenhaus ist besser als erwartet. Überhaupt gefällt es mir hier außerordentlich. Ich darf in einem richtigen Bett liegen. Vorbei die Zeiten, als ein Schreibtisch mein Schlafplatz gewesen ist. Man kümmert sich gut um mich, die Schmerzmittel sind von hervorragender Qualität. Dass ich aus dem Baumhaus geworfen worden bin, hat einen Pneumothorax zur Folge gehabt. Luft ist in die Pleurahöhle eingedrungen, den Spalt zwischen Lunge und Brustwand. Der rechte Lungenflügel ist in sich zusammengefallen. Die Operation verlief ohne Komplikationen, eine Vollnarkose killt allen Schmerz. Leider nur für begrenzte Zeit. Danach hat man mir gesagt, es sei alles gut gegangen. Ich erhole mich bestens. Nach sechs Tagen gnadenreichen Ibuprofen-Friedens werde ich entlassen in die kalte, unwirtliche Welt jenseits der Krankenhausmauern, wo mir niemand Essen ans Bett bringen wird. Wie schade.

In den nächsten Wochen verwende ich einen großen Teil meiner Energie auf Wohnungsbesichtigungen. Dahin zurückzukehren, wo ich gewesen bin, bevor ich im Tiny House gewesen bin, kann ich mir nicht leisten. Neue Investoren treiben neue Projekte voran, in denen ich keine Rolle spiele. Bei den Besichtigungen bemühe ich mich, den Eindruck zu erwecken, ich könnte vorbildlich und sehr ordentlich wohnen. Leider wird bezweifelt, ob ich die Miete pünktlich bezahlen und eine Wohnung in einem mängelfreien Zustand belassen kann.

»Sind Sie ein Psycho?«, fragt mich ein Vermieter.

»Nein«, antworte ich. Diese Bezeichnung ist mit der gebotenen Entschiedenheit zurückzuweisen. Aber ich kann seine Bedenken nicht ausräumen, er schickt mich weg. So wie zahlreiche Vermieter vor ihm es getan haben und viele weitere es tun werden.

Ich denke in jenen Tagen, in denen ich von einer leeren Wohnung zur nächsten wandle, viel an Thomas Mann, der in einem Brief an seinen Bruder Heinrich über die Hochzeit mit Katia Pringsheim geschrieben hat, er habe geruht, sich eine Verfassung zu geben. Also werde ich Fahrradbote. Ich erhoffe mir, durch diesen Job in den Augen von Wohnungseigentümern aufgewertet zu werden, um nicht mehr sagen zu müssen, ich sei ein Autor, der zurzeit nicht schreibt. Das ist ja auch wirklich sehr wenig. Ein bisschen mehr muss man schon sein, im besten Fall ein ordentlicher, braver Bürger, ja, dann werden mir die Wohnungen nur so zufliegen.

Ich erhalte Dienstkleidung und sogar einen Arbeitsvertrag, was ich positiv finde. Nachteilig ist, dass mir kein Fahrrad zur Verfügung gestellt wird. Natürlich könnte ich eines stehlen, aber ich entscheide mich dagegen und erwerbe ein altes Fahrrad über willhaben. Es ist in keinem guten Zustand, aber das bin ich ja auch nicht. Wir passen zusammen. Ich rase durch die Straßen, trotze allen Witterungsverhältnissen, der Regen schlägt mir ins Gesicht, das Essen wird kalt. Ich liefere Pizza, Pasta, Burger und Sushi aus. In unregelmäßigen Abständen werde ich fast überfahren. Aber mit jedem unfallfreien Tag fühle ich mich stärker, härter, besser. Ich komme mir beinahe unverwundbar vor. Dann knalle ich gegen die Tür eines schwarzen BMW. Good old Ibuprofen, und schon geht es weiter, Krankenstand wird nicht gern gesehen, ist überhaupt nicht vorgesehen, so fangen wir hier gar nicht erst an. Maxim bestellt sich eine Pizza Spinaci, ich übernehme die Lieferung.

»Was machst du denn hier?«, fragt er. Seine Augenringe sind tief, er sieht müde, abgekämpft und unzufrieden aus. Ohne mich scheint es ihm nicht gut zu gehen. Sogleich denke ich pflichtbewusst, dass diese Schlussfolgerung unzulässig ist. Ich habe keine Ahnung, warum es ihm gut oder schlecht geht. Wir wissen im Grunde sehr wenig voneinander.

»Arbeiten«, sage ich.

»Du siehst gar nicht gut aus«, behauptet Maxim. Er wirkt weder besonders überrascht noch erfreut, mich zu sehen. Ich halte ihm den Pizzakarton hin, er nimmt ihn zögerlich.

»Elf Euro bitte.«

»Ich hab online bezahlt. Warum hast du nicht auf meine Anrufe reagiert? Wieso hast du mir nicht geschrieben?«

»Ich bin im Krankenhaus gewesen.«

»Weiß ich. Das hab ich natürlich alles online verfolgt. Du hast ja viel gepostet.«

»Du hättest mich besuchen können.«

»Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob du das möchtest.«

»Hier steht Barzahlung bei Lieferung«, sage ich.

»Ich habe bezahlt. Mit PayPal.«

Dann greift Maxim doch in seine Hosentasche und zieht einen Hunderteuroschein heraus.

»Rest ist für dich.«

Ich ziehe in Betracht, ihn zu beschimpfen, habe aber keine besondere Lust dazu und lasse es bleiben. Maxim sagt, ich solle doch reinkommen. Selbstverständlich habe er mitverfolgt, wie meine Fanbase kontinuierlich gewachsen sei. Für ihn sei es unverständlich, warum ich mir diese Popularität nicht zunutze mache. Ich müsste mich darum kümmern, meine Bekanntheit zu monetarisieren.

»Wir sollten Kapital aus dir schlagen.«

Das klingt für mich nicht angenehm. Ich will meinen Followern nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich habe immer schon Fotos gepostet. Vom Tiny House. Vom Baumhaus. Vom Krankenhaus. Tag für Tag liefere ich Content. Das mache ich nebenbei. Darauf verwende ich zwar viel Zeit, aber es bestimmt mein Leben nicht.

Was zählt, ist die Realität. Dass die Cheeseburger rechtzeitig beim Kunden ankommen. Dass mein Vermieter zufrieden ist. Ein pensionierter Steuerberater hat mir für begrenzte Zeit das Bett im ehemaligen Kinderzimmer seines längst ausgezogenen Sohnes für einen fairen Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt. Das ist zwar noch keine ganze Wohnung. Aber es ist ein Anfang, und jedem Anfang wohnt irgendwas inne. Nur weil meine Follower online mitverfolgen wollen, wie es mir ergeht, heißt das nicht, dass ich mein Leben nach ihnen ausrichten sollte. Maxim ist diesbezüglich anderer Meinung.

»Kennst du die Saurigs?«

»Nein.«

»Das sind zwei Brüder, die eine Unternehmensberatung gegründet haben, wobei sie sich auf den Online-Markt fokussieren und …«

»Moment mal, sind das solche Leute, die in YouTube-Werbungen auftauchen und fragen, ob sie einem erklären dürfen, wie man reich wird?«

Maxim zuckt mit den Schultern. »Die bringen klassisches betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen kompakt rüber und erweitern es unter Rücksichtnahme auf die speziellen Herausforderungen digitaler Transformationsprozesse.« Meint er das ernst? Warum redet er wie ein Vermögensberater? Oder macht er sich über mich lustig? Ich schüttle nur den Kopf, drehe mich um und gehe.

Das Café Weidinger ist fast leer. Ich bin mit Helene verabredet. Weil ich zehn Minuten zu früh da bin, beginne ich zu überlegen, ob Helene tatsächlich auftauchen wird oder ob sie das Treffen vergessen hat. In letzter Zeit bin ich ziemlich oft vergessen worden. Makler haben sich nicht mehr daran erinnern können, einen Termin mit mir vereinbart zu haben. Bekannte haben vergessen, auf meine Nachrichten zu antworten. Ich denke, es wäre gut, mir auf irgendeine Art und Weise eine gewisse Wichtigkeit anzueignen. Eine Person zu werden, die weniger häufig vergessen wird. Das wäre gut.

Helene ist pünktlich, sie wirkt nervös.

»Alles okay?«, frage ich.

»Die drehen vollkommen durch«, meint sie.

»Ja«, stimme ich zu.

»Du weißt doch noch gar nicht, wovon ich spreche!«

Es geht offenkundig um die Geschäftsleitung der Modern Home GmbH. Es sei ein Machtkampf ausgebrochen, die Firmengründer seien zerstritten, unter den Angestellten haben sich Lager gebildet, die Quartalszahlen seien verheerend, der Tiny-House-Hype sei vorbei.

»Hat es den denn jemals gegeben?«, frage ich.

Helene zündet sich eine Zigarette an.

»Doch, doch. Wir hatten einen guten Ruf, die Leute haben uns weiterempfohlen, es ist total gut gelaufen, aber seit dieser Brandserie, du weißt ja«, sagt Helene, gerät ins Stocken, macht eine wegwerfende Handbewegung, »ich hänge da drinnen, verstehst du, ich hab Anteile an der Firma, ich hab sie mitfinanziert, ich hab drei Kredite laufen.«

»Was? Warum hast du Geld in das Unternehmen gesteckt?«

»Ach herrje, mit wem rede ich denn hier!«, ruft Helene.

Das war verletzend. Ich bin zwar nur der Typ, der dafür bezahlt worden ist, sich im Tiny House aufzuhalten. Für die Firma bin ich nicht viel mehr als ein Staubsaugerroboter gewesen. Ich habe mich im Tiny House hin und her bewegt. Aber ich bin durchaus imstande zu erkennen, wenn eine talentierte Marketingmitarbeiterin von der Modern Home GmbH zerrieben wird.

»Ich für meinen Teil bin ja aus dem Premium-Baumhaus gesprungen. Das kann ich sehr empfehlen. Die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen.«

»Du bist rausgeworfen worden.«

»Jacke wie Hose«, erwidere ich und nippe an meinem Bier. Helene fängt an, der Kellnerin von den Vorteilen eines Tiny Houses zu erzählen. Sie spricht von der Nachhaltigkeit, von der Reduzierung aufs Wesentliche, von den individuellen Planungsmöglichkeiten, von den Vorzügen des minimalistischen Wohnens und von unverbindlichen Kostenvoranschlägen. Als die Kellnerin hinreichend bekundet hat, kein Interesse am Erwerb eines Tiny Houses zu haben, wendet sich Helene wieder mir zu.

»Sorry«, sagt sie. »Berufskrankheit. Wenn ich eine Kundin sehe, kann ich nicht anders.«

»Das ist keine Kundin.«

Helene mustert die Kellnerin.

»Das wird noch«, sagt sie.