5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Redstart Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

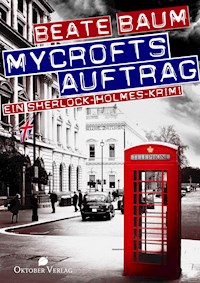

John Watson traut seinen Augen nicht: Sherlock Holmes vergeudet seine Zeit im Internet mit Facebook & Co? Immerhin treibt ihn der Fall der toten Obdachlosen hinaus auf Londons Straßen. Mycroft Holmes ist mit den Folgen des Brexit-Entscheids geplagt. Er braucht Sherlocks Hilfe, um das Schlimmste zu verhindern. So geraten der Detektiv und John in ein edles Landhotel. Wo auch BBC-Reporterin Deborah Bellamy mit von der Partie ist. Im Doppelzimmer mit Sherlock?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Beate Baum

Tödlicher Stoff

Ein Sherlock Holmes-Krimi

Dieses eBook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Impressum tolino

1. Kapitel

»Du gehst also jetzt ins Fitnessstudio.«

Obwohl die Tatsache Sherlock zu amüsieren schien, fühlte John sich geschmeichelt: »Sieht man das?«

»Ja. Im Flur liegt dein Mitgliedsausweis. Allerdings wenig benutzt.«

Hatte er das wirklich vermisst in den vergangenen zweieinhalb Monaten?, fragte John sich. Nachdem sie gemeinsam den griechischen Waffenhändler Adrianós Morakis zu Fall gebracht hatten, war der Detektiv verschwunden. Lediglich zwei Postkarten waren im Verlauf des heißen Sommers eingetroffen. Eine aus einem Dorf in Sussex mit dem Satz »Diese Erholungsurlaube können sehr, sehr langweilig sein« sowie eine aus Berlin, auf der Sherlock ihn auf Deutsch grüßte und feststellte, das Land biete einige »lohnenswerte Rätsel«. Auch das in der Fremdsprache, so dass es John einige Mühe gekostet hatte, den Sinn zu erfassen. Die er sich jedoch eifrig und voller Sehnsucht nach den gemeinsamen Abenteuern gegeben hatte.

Und nun, an diesem kühlen Septembermorgen, war der Freund aus heiterem Himmel in Hounslow aufgetaucht. John hatte Spätdienst; nur deshalb war er überhaupt zu Hause.

»Magst du einen Tee?«, fragte er. Sie saßen in der kleinen Küche des Reihenhauses. Sherlock sah aus wie immer. Nicht mehr so mager und bleich wie im Frühsommer, aber sehr dünn, die hochliegenden Wangenknochen extrem hervortretend, die Gesichtshaut kaum getönt. Seine grauen Augen, die selbst mit flüchtigen Blicken so viel mehr wahrnahmen als die jedes anderen Menschen bei eingehender Betrachtung, wanderten von einem Punkt im Gewürzbord zu Johns Gesicht.

»Gern«, stimmte er zu. »Wir können aber auch gleich aufbrechen. Du willst doch bestimmt in der Woche, in der Mary ihrer Freundin in Schottland beisteht, lieber wieder richtige Londoner Luft atmen.«

In dem Versuch zu erkennen, was Sherlock zwischen Ingwer, Kreuzkümmel und Rosmarin entdeckt hatte, wandte John sich um. »Woher weißt du das das nun wieder?«

»Ich bitte dich!« Der Detektiv deutete auf den Kühlschrank gegenüber dem Regal, den er nur aus den Augenwinkeln sehen konnte. »Eure Dienstpläne.«

Damit sie selbst den Überblick behielten, waren Marys und Johns Einsatzpläne im Charing Cross Hospital mit Magneten an der Tür fixiert – und die am heutigen Montag beginnende Woche war auf ihrem Ausdruck mit dem Wort »Urlaub« geblockt. Aber Schottland? Die Freundin?

»Der Malt-Whisky als Trost für dich, während sie weg ist«, warf Sherlock gelangweilt hin.

Eine Flasche, die John, bevor der Freund kam, in dem Regal unter dem Gewürzbord deponiert hatte.

»Und natürlich seid ihr beide immer noch viel zu verliebt ineinander, um getrennt Urlaub zu machen«, fuhr der Freund fort. »Also tut Mary jener Freundin, von deren gesundheitlichen Problemen du übrigens schon einmal erzählt hast, einen Gefallen. Wollen wir jetzt?«

»Ja«, sagte John. Doch, genau das hatte er vermisst.

*

Als sie den U-Bahnhof des Vororts erreichten, deutete Sherlock zum Bahnsteig in Richtung Heathrow Flughafen. John nahm seine kleine Reisetasche in die andere Hand und schaute den Freund fragend an.

»Sagen wir es so: Ich habe mich nicht ausschließlich hier hinausbegeben, um dir einen Überraschungsbesuch abzustatten. Es dauert nicht lange.« Er hatte Johns Blick auf die Uhr über dem Ticketschalter bemerkt.

Seit einigen Tagen sei er wieder in London, gab er Auskunft, als sie in einem Abteil voller Geschäftsleute saßen. Jeder von ihnen hatte einen Handgepäck-Trolley neben sich und ein Smartphone in der Hand. Was die Kleidung anging, so wäre Sherlock in seinem dunklen Trenchcoat über einem grauen Anzug als einer von ihnen durchgegangen.

»Hast du Ettie schon von deinem Besuch in ihrer Heimat erzählt?«, fragte John. Die Pathologin Ethel Schafter war Deutsche. Und in Sherlock verliebt, seit sie ihn vor Jahren als Austauschstudentin am St. Bartholomew‘s Hospital kennengelernt hatte.

»Hat sich noch nicht ergeben.« Der Detektiv schien mit den Gedanken woanders zu sein.

John sah einen der Männer ihm gegenüber auf der langen kunstledernen Bank emsig in sein Telefon tippen. Sherlock hatte ihm Postkarten geschickt. Postkarten! Misstraute er der modernen Technik nun komplett? Etwas anderes beschäftigte John jedoch noch mehr. Er räusperte sich. »Wie war es in Sussex?«

Nach Sherlocks Blick zu urteilen, wusste er im ersten Moment nicht, was sein Freund meinte. Dann verzog er die Mundwinkel zu einem angedeuteten Lächeln. »Ach so, ja. Wie ich geschrieben habe: Langweilig. Aber vermutlich erholsam und gesund. Du bist der Arzt.«

Was wollte er jetzt von ihm hören? John hatte keine Lust auf irgendwelche Spielchen. »Wenn ich dich untersuchen soll, kannst du gern später mit ins Charing Cross kommen.«

Zur Zeit des Morakis-Falls hatte der Detektiv Heroin genommen, auf Johns Intervention hin jedoch damit aufgehört und sich, nachdem der Waffenhändler verhaftet worden war, zu jenem ,Erholungsurlaub‘ entschlossen.

»Das wird nicht nötig sein«, beschied der Freund ihn. »Komm!« Sie hatten die Haltestelle der Terminals 2 und 3 erreicht und verließen noch vor den Geschäftsleuten die Bahn.

Mit ausholenden Schritten bog Sherlock nach links in den Gang ein, enterte, ohne das Tempo zu drosseln, das Laufband und eilte an den rechts stehenden Reisenden vorbei zum Ausgang des U-Bahnhofs. John hatte Mühe, hinter ihm zu bleiben. Zwei Rolltreppen hoch befand sich der Ankunftsbereich von Terminal 2, der jüngsten Erweiterung des riesigen Flughafens. Aber offenbar wollte Sherlock niemanden abholen, denn sie fuhren noch eine Ebene höher und betraten die relativ kleine Abflughalle. Wollte er wieder auf den Kontinent reisen? Warum hatte er ihn dann in die Baker Street eingeladen?

Linker Hand reihten sich die Ticketschalter der verschiedenen Airlines aneinander. Der Detektiv trat an einen Lufthansa-Schalter.

»Guten Tag.« Seine Stimme klang fremd, er hatte einen Akzent wie Ettie. »Mertens, BKA.« Er hielt der blau-gelb gekleideten Angestellten einen eingeschweißten Ausweis entgegen. »Würden Sie einmal bitte nachschauen, ob Dr. Braunstetter auf die 13.33-Uhr-Maschine aus Frankfurt gebucht ist?«

John erwartete, dass die Frau sich weigern würde, diese Informationen preiszugeben, aber der Ausweis musste sehr echt aussehen, denn nach einem winzigen Zögern klickte sie sich durch ein Verzeichnis und nickte dann eifrig.

»Er hat gerade eben eingecheckt, Sir.«

Sherlock dankte ihr freundlich und entfernte sich von dem Schalter, rief eine Nummer an seinem Smartphone auf. »Lestrade ... Ja, ich bin wieder im Lande. Hören Sie«, unterbrach er offensichtlich einen Versuch des Inspectors, Konversation zu machen. »Kommen Sie raus nach Heathrow und machen Sie sich um Europa verdient. Martin Braunstetter trifft in knapp zwei Stunden mit Flug LH 8734 aus Frankfurt ein. Verhaften Sie ihn.«

John konnte sich gut das schmerzlich verzogene Gesicht des Scotland-Yard-Ermittlers nach dieser Aufforderung vorstellen.

»Er hat Gelder der Europäischen Zentralbank veruntreut und bereits Kontakte zu ein paar zwielichtigen City-Boys geknüpft«, ratterte Sherlock herunter. »Das Amtshilfe-Gesuch der deutschen Bundespolizei trifft gleich bei Ihnen ein.

Gern geschehen, keine Ursache«, lautete nach kurzer Pause sein Abschiedsgruß, wobei John geschworen hätte, dass Lestrade sich keineswegs bedankt hatte.

*

»Es ist unglaublich, was die Leute so alles in die Welt hinausposaunen«, stellte Sherlock fest, als John nach seinem Dienst im Krankenhaus in der Baker Street eintraf. Er saß vor seinem Laptop und wandte den Blick nicht vom Monitor.

»Das ist wohl so«, gab John vage zur Antwort. Er dehnte und streckte sich, trat hinter den Detektiv. »Wie sieht es mit Abendessen aus?«

»Gern.«

Die aufgerufene Seite war kleinteilig, voller Bilder und Links. Facebook, erkannte John. Sherlock versah ein Katzenbild mit einem Gefällt-mir-Klick. »Dir und 46 anderen gefällt Humbelpies Link«, erschien auf dem Schirm.

So viel zur Abstinenz von moderner Technik. »In der Tat unglaublich«, attestierte John. »Was um alles in der Welt machst du da?«

Schon mittags hatte er festgestellt, dass die Wohnung so chaotisch aussah wie bei seinem letzten Besuch in den ehemals gemeinsamen Räumen. Das große Wohnzimmer war voller Papiere, Bücher, Zeitungen; die Küche ein Chemielabor mit Mikroskop auf dem Tisch, Petrischalen mit dubiosen Flüssigkeiten darum gruppiert. Er fragte sich, ob der Freund dort jemals aß, ob überhaupt etwas zu essen im Haus war.

»Ich betreibe Studien«, behauptete Sherlock. »Ansonsten das, was die gesamte Menschheit in diesen Netzwerken macht: Lebenszeit vergeuden.«

»Aber du!« Er würde den Ausruf nicht laut vervollständigen: Sherlock Holmes, der intelligenteste Mensch, den er kannte – abgesehen von Mycroft, seinem Bruder.

»Es ist gar kein so schlechtes Mittel gegen Langeweile.« Ein John-Cleese-Video bekam ein »Gefällt mir«.

Vermutlich war es besser, als wenn er Drogen nahm, aber trotzdem: »Hast du keinen Fall – nachdem du die EZB gerettet hast?«

»Wofür mir vermutlich noch nicht einmal Mycroft danken wird.« Sherlock seufzte und scrollte die Seite hinunter.

»Nun ja, für die britische Regierung dürfte es nicht mehr allzu wichtig sein«, meinte John. Ihm knurrte der Magen. Es war neun Uhr abends und abgesehen von einem Sandwich am frühen Nachmittag hatte er seit dem Frühstück nichts gegessen. Er wollte vorschlagen, zum Chinesen zu gehen, als er auf einmal das kleine Foto samt Namen in dem blauen Balken oben auf der Webseite sah. Es zeigte Lestrades attraktive Untergebene beim Yard.

»Stacey Hopkins?!«

»Du glaubst doch nicht, dass ich unter meinem Namen bei so etwas mitmache.« Der Detektiv sah ihn an, als zweifele er am Geisteszustand des Freundes. »Na los, lass uns aufbrechen.«

*

Als John am nächsten Morgen aufstand, saß Sherlock in seinem roten Hausmantel vor dem Laptop. Dieses Mal war die Twitter-Seite aufgerufen, links und rechts des kleinen blauen Vogels sah John erneut das Porträtfoto der rothaarigen Yard-Beamtin Stacey Hopkins. Am Vorabend hatte er die neue Freizeitbeschäftigung des Freundes nicht mehr thematisiert, nun konnte er nicht an sich halten:

»Das ist doch nicht dein Ernst!«

Gelangweilt wandte Sherlock sich ihm zu. John konnte nicht sagen, ob er geschlafen hatte oder nicht; unter den steingrauen Augen lagen Schatten, der Blick war jedoch klar und fokussiert. »Ich weiß ja, dass du deine Differenzen mit Sergeant Hopkins hast. Aber –«

»Wieso Differenzen?«, unterbrach der Freund ihn verständnislos. »Sie hat doch mittlerweile begriffen, dass sie mich nicht belästigen sollte.«

»Belästigen?« Hopkins war eine gewissenhafte Ermittlerin, die sich mit der Rolle, die Sherlock für Lestrade innehatte, nur schwer abfand, und immer wieder auf Einhaltung der Dienstwege beharrte. Womit sie in den Augen des Detektivs offenbar den Stellenwert einer Stubenfliege besaß. Aus Erfahrung wusste John jedoch, dass es wenig Sinn hatte, den Freund darauf hinzuweisen, wie arrogant seine Einstellung war. »Warum hast du mich hergeholt?«, fragte er stattdessen.

Im gleichen Moment dachte er, dass es offensichtlich war: Sherlock hatte ein Suchtproblem, seit seiner Jugend. Wenn er sich langweilte – was sehr schnell passierte, vor allem, wenn er keine befriedigende Arbeit hatte –, suchte er den Ausweg in der Betäubung seiner Sinne. Und sein neuestes Mittel waren nun offensichtlich die so genannten sozialen Netzwerke. Die Einladung an ihn fußte auf der Erkenntnis, dass er Hilfe brauchte. Ein wenig gerührt räusperte John sich.

»Ich dachte, wenn Mary nicht da ist, bist du lieber hier als in Hounslow«, sagte der Detektiv, den Blick auf den Monitor gerichtet.

»Schon, aber –« John legte ihm die Hand auf die Schulter. »Lass uns in die Küche gehen und einen Kaffee trinken.«

Kurz wirkte Sherlock irritiert. »Ich vergesse immer wieder, dass du deine Mahlzeiten brauchst.« Ohne den Laptop zuzuklappen, erhob er sich.

»Du auch.« Johns professioneller Blick taxierte den Freund gründlicher als am Vortag. Er war nach wie vor viel zu dünn.

»Ja, ja.« Der Detektiv ging voran in die Küche und befüllte die braun verklebte Kaffeemachine. Sie immerhin wurde nach wie vor benutzt. »Vermutlich willst du auch etwas essen?«

Anstelle einer Antwort begutachtete der Arzt den spärlichen Kühlschrankinhalt und holte einen Plastikbeutel mit geschnittenem Weißbrot, ein Glas Orangenmarmelade und eine Packung Margarine hervor. Sherlock stellte zwei Steingutbecher auf eine Ecke des Tisches, wobei er eine Metallschale mit einer hellgrünen Flüssigkeit zur Seite schob. John zog eine Grimasse und schaffte etwas mehr Platz.

»Du wolltest also meine Gesellschaft«, begann er, öffnete die Margarine-Schachtel und verschloss sie sofort wieder, warf sie in den Abfalleimer.

»Das habe ich nicht gesagt«, entgegnete Sherlock. »Ich sagte –«

»Ja, ich weiß«, fiel John ihm ins Wort. »Aber ich kann doch wohl davon ausgehen, dass –«, er stockte. »Dass du lieber mit mir Zeit verbringst als mit deinen Freunden«, er deutete Anführungszeichen an, »auf Facebook.«

Der Freund goss Kaffee ein. »Das hängt ganz davon ab.«

»Wovon?« John hielt sich mit Mühe zurück. Er hatte zwei Scheiben Brot in den altertümlichen Toaster geklemmt. »Sherlock, das ist nicht die Realität!«

»Sehr philosophisch.« Der Detektiv holte einen Teller aus dem Schrank, stellte ihn vor John hin. »Was ist real?«

»Zum Beispiel dieses unzureichende Frühstück«, gab John zurück, nahm einen weiteren Teller und schob ihn dem Freund hin, legte eine Scheibe Brot darauf.

»In der Tat.« Sherlock trank einen Schluck. »Aber schafft nicht das Internet seine eigene Realität? Wie ich gestern bereits sagte, betreibe ich Studien.«

Er ignorierte den Toast, ging zurück in das Wohnzimmer, holte seinen Laptop in die Küche.

»Siehst du hier? Als kleine Demonstration für dich habe ich gerade etwas über den FC Liverpool getweetet – und prompt bekomme ich Werbung für den Bezahlsender, der alle Spiele der Premier League überträgt.«

John nickte nur. Fußball? Seit wann kannte Sherlock überhaupt die Vereine der ersten Liga?

»Und es wird noch besser!« Der Freund wechselte in ein Mailprogramm, in dem Stacey Hopkins über eine gmx-Adresse erreichbar war. »Gleich wird hier eine Nachricht des Vereins eintreffen.«

»Es ist doch bekannt, dass die Netzwerke sich über individualisierte Werbung finanzieren«, wandte John ein. »Und dass der Datenschutz ein Witz ist.«

»In der Tat: ein Witz. Aber die eigentliche Frage lautet: Was für Möglichkeiten bieten diese Plattformen Kriminellen? Vom Offensichtlichen mal abgesehen, dass Einbrecher ein leichtes Spiel haben, wenn sie sehen, dass die ganze Familie in Spanien am Strand liegt, steckt in diesem Spiel mit Identitäten doch ein enormes Potential für Betrüger.«

»Das du jetzt als Stacey Hopkins auslotest.« Falls John dachte, dass Sherlock durch diese Bemerkung klar wurde, dass es nicht in Ordnung war, was er tat, irrte er sich. Der Freund stimmte ihm schlicht zu. Genervt nahm John die Toastscheibe von dessen Teller und aß sie selbst.

*

Als er bereits in der U-Bahn saß, musste sich John wieder einmal klarmachen, dass Scotland Yard nicht mehr im gewohnten Revier nahe dem St. James's Park saß, sondern eine halbe Meile davon entfernt am Themse-Ufer gleich hinter der Westminster Bridge. Er fand es schade; das Gebäude hatte an dem schmalen Broadway immer ein wenig versteckt gewirkt, wie die Verkörperung des englischen Understatements. Der prachtvolle Neubau am Victoria Embankment schien hingegen herauszuschreien, wie bedeutsam man war. Am alten Standort gab es nun ähnliche Wohn- und Bürotürme wie überall in der City. Die Besitzer waren Millionäre aus Abu Dhabi.

Immerhin war der Weg von der Baker Street aus kürzer: Nach drei Stationen mit der Julilee-Linie fand John sich am Ausgang der Station Westminster inmitten von Touristen aus aller Welt wieder, die Kameras und Handys in die Luft reckten, um Big Ben zu fotografieren. Häufig als Selfie, mit dem Rücken zu dem in der Sonne glänzenden Turm. Bis auf die Brücke drängelten sie sich. Von dort aus versuchten sie die Parlamentsgebäude mit ins Bild zu bekommen.

Auch die Zufahrt, die John passierte, bewacht von zwei Polizisten mit Maschinengewehren, gehörte noch zum Parlament, gleich dahinter lag das helle, achtstöckige Gebäude. Lestrade hatte ihm erklärt, dass sie am neuen Standort besser ausgestattet waren, also ergab der Umzug vermutlich Sinn.

Er hatte Glück. Der Detective Inspector war im Haus. Nach kurzer Rücksprache ließ der diensthabende Beamte an der Pforte John ein und kurz darauf stand er vor Lestrades Schreibtisch. Er schenkte dem sensationellen Ausblick über die Themse auf das Riesenrad und das Aquarium in der Old County Hall am anderen Ufer nur einen kurzen Blick nach der Begrüßung, platzte dann heraus:

»Sherlock braucht einen Fall!«

Guy Lestrade war fünf Jahre älter als der Detektiv; wie er jedoch in seinem Stuhl hing, hätten es auch zehn sein können. Nicht besonders sportlich, ausgeprägter Bauchansatz durch schlechtes Essen, Raucher – er musste aufpassen, diagnostizierte der Arzt, ohne es bewusst wahrzunehmen.

Lestrade seufzte: »Wissen Sie, was für einen Papierkram er mir mit dem Fall dieses Deutschen gerade erst eingebrockt hat? Es weiß doch immer noch keiner, wie all diese Dinge mit der EU jetzt funktionieren.«

John nickte. Er konnte sich gut vorstellen, wie kompliziert die Zusammenarbeit nach dem unseligen Brexit-Entscheid war.

»Ansonsten geht es dem Meisterdetektiv gut?«

»Ja, sonst scheint alles in Ordnung zu sein.« Der Inspector meinte Sherlocks bekannte Schwäche, das war John klar. »Aber er verplempert seine Zeit.« In knappen Worten beschrieb er die jüngste Besessenheit des Detektivs, ließ dabei dessen Verwendung von Hopkins Namen und Foto wohlweislich außen vor. So wohlgesonnen Lestrade Sherlock auch war, John hatte das Gefühl, dass das für ihn zu weit gehen würde. »Haben Sie nicht irgendetwas für ihn?«

»Sie meinen etwas, was nicht unter seiner Würde ist?« Der Inspector unterdrückte ein Gähnen. John schaute auf seine Armbanduhr. Höchste Zeit, dass er sich aufmachte ins Krankenhaus.

In diesem Moment stürmte Detective Sergeant Stacey Hopkins in den Raum. Unsinnigerweise erschrak John.

»Noch einer!« Erst nach dem Ausruf registrierte die junge Frau Johns Anwesenheit und grüßte ihn mit einem Nicken und einem halb fragenden, ironischen Blick auf den leeren Platz neben ihn, um nach Sherlock zu fragen.

»Oh, nein«, war die Reaktion Lestrades. »Das darf doch nicht wahr sein!« Während er sich schon von seinem Stuhl erhob und nach der über der Lehne hängenden Jacke griff, meinte er: »Vielleicht ist das ja was für unseren Freund: Im Moment sterben Obdachlose wie die Stubenfliegen. Ich schicke ihm mal eine SMS.«

John murmelte Zustimmung, Stacey Hopkins verzog das Gesicht.

2. Kapitel

»Diese Verschwörungstheoretiker können noch einmal richtig gefährlich werden«, lautete Sherlocks Begrüßung, als John am Abend die Wohnung betrat. Wieder saß er vor seinem Laptop.

»Vermutlich. Irgendwann.« Erschöpft ließ der Arzt sich in einen Sessel fallen. Ein Kollege war ausgefallen und er hatte durchgearbeitet, zwei Überstunden gemacht und dennoch das Gefühl, keinem einzigen Patienten gerecht geworden zu sein. Dann zurückzukommen in die Baker Street zu diesem Déjà-vu ... »Was ist mit der Gegenwart?«, fragte er unwirsch. »Mit den toten Stadtstreichern? Hast du dich mit Lestrade getroffen?«

»Nicht nötig.« Ohne sich umzudrehen, informierte der Detektiv ihn, dass Mrs Hudson einen Topf Irish Stew gebracht hätte. »Nachdem du heute keine einzige Pause hattest, kannst du das jetzt gut gebrauchen.«

»Wie fürsorglich!« Er hatte keine Lust, den Freund zu fragen, ob er etwas gegessen hatte. Sherlock hörte sowieso nicht auf ihn. Er wollte seine Zeit in diesen Netzwerken vertrödeln – bitteschön.

Entsprechend überrascht war er, als er realisierte, dass der Detektiv ihm in die Küche folgte.

»Du bist im vergangenen Jahrhundert steckengeblieben, John«, attestierte er ihm als Antwort auf die unausgesprochenen Vorwürfe. »Die interessanten Verbrechen der Gegenwart sind allesamt mit dem Internet verknüpft.«

Der Arzt entgegnete nichts darauf und stellte die Herdplatte an. Mrs Hudson war ein Engel. Um nichts in der Welt hätte er an diesem Abend – in dieser Nacht! – noch in ein Restaurant gehen wollen. Und sich dabei Sherlocks wirre Theorien angehört. Die er nun hier vorgetragen bekam:

»Was meinst du, wie der Brexit zustande gekommen ist?«

»Durch irre Politiker, eine größenwahnsinnige Boulevardpresse und tausend Fehler in der Vergangenheit?« Viel zu energisch rührte John in dem Topf herum und legte los über abgehängte Regionen und Arbeitslose, verantwortungslose Abgeordnete und idiotische Großmachts-Phantasien. Er hatte nicht geahnt, dass er die Energie für diesen Ausbruch noch hatte; anscheinend trieb Sherlocks Ignoranz ihn an.

Der deutete ein Nicken an und holte einen Suppenteller aus dem Hängeschrank, stellte ihn auf die Arbeitsplatte. »Und was waren die Kanäle, über die die Wähler gezielt falsch informiert und eingefangen wurden?«

»Ich erinnere mich noch deutlich an Busse mit der Verheißung, dass das Geld, was an Flüchtlinge geht, dem National Health Service zur Verfügung stehen soll, damit wir endlich einmal wieder vernünftig arbeiten können. Wovon jetzt im Übrigen keine Rede mehr ist.«

»Natürlich nicht.« Der Freund reagierte fast gelangweilt auf Johns Grimm. »Aber die Busse waren ein winziger Tropfen in dem gewaltigen Meer aus Manipulationen, wenn du mir das schiefe Bild verzeihst.«

»Wie war das mit den Verschwörungstheorien?« John füllte den Teller mit dem würzig duftenden Eintopf, nahm einen Löffel aus der Schublade und begann noch im Stehen zu essen. Er war versalzen.

»Dito die US-Wahl«, dozierte Sherlock weiter, ohne auf Johns Provokation einzugehen. »Mein Lieber, das sind Abgründe. Abgründe, die man sich genau anschauen muss.«

»In die du nun schon viel zu lange hineinschaust!« John trug den Teller zum Tisch und ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Warum sind die ermordeten Obdachlosen unter deiner Würde? Was ist mit Shinwell Johnson? Vielleicht ist er in Gefahr.« Nur ungern spielte er auf Sherlocks arroganten Informanten an, aber vielleicht brachte der Gedanke an ihn den Freund zur Besinnung.

»Shinwell geht’s gut. Sei nicht so pathetisch, es gibt keinen Grund, von Mord zu sprechen! Wir haben es einfach mit einer statistischen Größe zu tun. Clochards haben eine geringere Lebenserwartung als wir braven Bürger.«

John bedachte ihn mit einem ironischen Blick.

»Vergangene Woche gab es Dauerregen, außerdem sind momentan schlechte Drogen im Umlauf.«

John fragte nicht, woher er das wusste.

»Die armen Kerle sind ihren Infektionen erlegen. Kein Grund, das Haus zu verlassen.«

Der Arzt lehnte sich auf dem knarzenden Stuhl zurück und musterte Sherlock: »Ist das genetisch? Verwandelst du dich in einen zweiten Mycroft und willst auch keine ,Beinarbeit‘ mehr machen, wie er es nennt?«

»Wer weiß«, lautete die lapidare Antwort. »Die Frage, wie viel von unserem Verhalten durch Abstammung geprägt ist, wurde ja noch nicht letztendlich geklärt. Aber wo du gerade meinen geschätzten Bruder erwähnst: Er hat uns beide morgen zum Frühstück in seinen Club eingeladen.«

*

John hätte gern auf das Treffen mit Mycroft verzichtet. Nicht nur, dass der ältere Holmes seine intellektuelle Überlegenheit noch mehr herauskehrte als Sherlock; John hatte stets das Gefühl, von ihm für das Verhalten seines Bruders verantwortlich gemacht zu werden. Aber immerhin brachte die Verabredung Sherlock dazu, sich von seinem Laptop loszueisen.

Um neun Uhr saßen sie im Taxi und durchquerten Marylebone und Soho, steckten trotz der frühen Stunde im Chaos am Picadilly Circus fest, wo John dachte, wie praktisch die Tube gewesen wäre, um Londons edelstes Viertel Mayfair zu erreichen.

Der Diogenes-Club residierte in einem neoklassizistischen Gebäude in strahlendem Weiß an der Pall Mall; es war ein Männerbund, in dem strengstes Redeverbot galt. Dem livrierten Diener am Empfang mussten sie sich nicht verständlich machen, er hatte sie erwartet und lotste sie in ein Zimmer, das zu Mycrofts Privaträumen gehörte.

Wie immer im dreiteiligen, maßgeschneiderten Anzug der Inbegriff des eleganten Gentlemans, erhob der ältere Holmes sich aus einem Sessel vor dem Kamin, wo er im Telegraph gelesen hatte, und begrüßte sie, deutete auf eine Anrichte mit diversen Schüsseln und Kasserollen.

»Ich dachte, wir bedienen uns selbst; es spart Zeit. Was für den arbeitenden Teil der Bevölkerung nicht ganz unwichtig ist, nicht wahr, John?«

»Natürlich, ja«, antwortete er unbehaglich und wandte sich der reichhaltigen Auswahl zu.

»Das nenne ich ja mal eine hübsche Ironie, dass du dich als arbeitend bezeichnest, Bruderherz!« Sherlock wirkte ehrlich amüsiert. »Und was für eine großherzige Geste, solch ein kalorienreiches Frühstück auftischen zu lassen, von dem du selbst nichts essen darfst, nachdem du schon wieder zugenommen hast.«

John, einen Teller voller Eier und Speck in der Hand, taxierte Mycrofts Figur. Eventuell spannte die Weste im Bereich der mittleren beiden Knöpfe ein winziges bisschen. Er verkniff sich ein Grinsen, als er das Gesicht des Mannes wahrnahm, der seinem Blick gefolgt war.

»Mir geht es gut, danke der Nachfrage.« Mycroft war an den gedeckten Esstisch getreten und schenkte Tee ein. Wo Sherlock in der Baker Street aus angeschlagenen Steingutbechern trank, gab es hier hauchdünne Porzellantassen. »Abgesehen von der Arbeit, die du mit deiner Intervention in die Angelegenheiten der Europäischen Zentralbank generiert hast. Dir dürfte doch nicht entgangen sein, dass die politischen Verhältnisse zwischen Großbritannien und Europa zurzeit etwas ungeordnet sind.«

»Und deshalb soll man Verbrecher laufen lassen?« Sherlock genoss die Situation.

»Deshalb sollte man solche Dinge mit Fingerspitzengefühl hinter den Kulissen klären und nicht den armen Inspector Lestrade zwischen die Fronten schicken.«

John musste daran denken, dass Sherlock stets behauptete, sein Bruder sei die britische Regierung. Was genau Mycroft Holmes tat, hatte er nie herausgefunden.

»Sind wir schon bei Kriegsmetaphern? Interessant.« Voller Genuss aß der Detektiv.

Mittlerweile war John mit dem Besuch versöhnt. Das Frühstück war gut, Sherlock zurück in der Realität, und der Austausch der Brüder bot einige Unterhaltung.

»Ihr hättet euch schlicht früher überlegen müssen, was ihr mit eurem Insel-Größenwahn anstellt«, fuhr Sherlock nonchalant fort.

Das war ungerecht, dachte John. Mycroft war viel zu intelligent, um die Dummheit dieses Brexits unterstützt zu haben.

Entsprechend würdigte der Ältere die Bemerkung keiner Antwort, sondern trank einen Schluck Tee.

»Als kleine Wiedergutmachung möchte ich dich bitten, einen Fall für mich zu übernehmen«, sagte er schließlich.

»Oh, nein!« Nun lachte der Detektiv laut heraus. »Ich werde nicht für dich das Leck ausfindig machen. Ich bin nicht der Handlanger eures erbärmlichen Haufens.«

»Es geht um England, Sherlock!«

Am Wochenende war ein detaillierter Bericht im Guardian zu den Brexit-Verhandlungen in Brüssel erschienen, der für reichlich Aufsehen gesorgt hatte, denn er basierte auf Insiderkenntnissen. Es ging um die zu erwartenden Folgen für den Mittelstand, welche Ein- und Ausfuhrzölle Firmen zu erwarten hatten, dass Strafzölle anfallen würden, und weitere Konsequenzen, von denen die Regierung stets behauptet hatte, sie abwenden zu können. Und: Der Text sollte nur der Auftakt zu einer Reihe über die Brexit-Auswirkungen für die verschiedensten Bevölkerungsgruppen sein.

»Ja, Brüsselgate«, bestätigte Sherlock mit einem Nicken Johns Überlegungen.

»Stellen wir mal die These auf, dass unser geschätztes England unheilbar erkrankt ist«, wandte er sich wieder an seinen Bruder, der sichtlich die Kiefer aufeinanderpresste. »Welche Maßnahmen würde man da überhaupt noch vornehmen? Dr. Watson, was meinen Sie? Gerade in Hinblick auf die dürftige Finanzierung des staatlichen Gesundheitsdienstes, über die wir gestern erst sprachen?«

John wurde einer Antwort enthoben, da Mycroft mit der geballten Rechte auf den Tisch hieb. Das Porzellan auf der Damasttischdecke klirrte. »So einfach kannst du es dir nicht machen, Sherlock!«

»Das gute, alte Albion ist dem Untergang geweiht. Sieh es ein. Im Übrigen habe ich auch gar keine Zeit. Ich bin beschäftigt.«

Mycrofts Gesicht zeigte extreme Missbilligung. »Das hätte ich mir denken können, dass für dich tote Clochards wichtiger sind als der Fortbestand unserer Demokratie.« Ohne ein weiteres Wort stand er auf und verschwand durch eine Tapetentür in seinem Büro.

Einigermaßen fassungslos sah John den Freund an. Wenn der stets beherrschte Mycroft so reagierte, war die Tragweite des Artikels größer, als er gedacht hatte. »Meinst du nicht doch –« begann er.

»Du hast recht. Wenn mein Bruder die verblichenen Stadtstreicher als Fall ansieht, dann haben wir einen!« Sherlock schob seinen noch halb vollen Teller von sich.

*

Mit der knappen Aufforderung »Bart's Hospital« ließ Sherlock sich in den Fond des Taxis fallen und begann, mit den Fingerspitzen auf dem Oberschenkel zu klopfen.

Würde er Mycroft wirklich nicht helfen? Immerhin spielten Informant und Zeitung letztlich den Rechten in die Hände! Zwar waren sie es gewesen, die lautstark den Brexit gefordert hatten, danach aber hatten sie es geschafft, sich aus der Verantwortung zu stehlen und weiter Sympathisanten zu gewinnen. Und für die schlechten Verhandlungsergebnisse in Brüssel konnten sie natürlich erst recht nichts ...

Auf dem Strand war zwar viel Verkehr, aber er floss gleichmäßig dahin. Sherlock sah aus dem Fenster und John wusste, dass es wenig Sinn hatte, ihn jetzt anzusprechen. Nach zehn Minuten hatten sie den Beginn der Fleet Street erreicht und bogen nach Norden ab, durchquerten Holborn und standen kurz darauf an der Baracke der Smithfield Ambulance vor dem Gebäude des uralten Saint Bartholomew’s Hospital.

Sherlock hatte dem Fahrer einen Geldschein in die Hand gedrückt, war ausgestiegen und durch die Eingangstür auf der linken Seite des Krankenhauses gestürmt, bevor John auch nur das Taxi verlassen hatte.

Durch düstere, kalte Korridore ging es in die Pathologie, wo sie auf eine bass erstaunte Ethel Schafter trafen.

»Hallo Ettie!« John lächelte die Deutsche an.

»Hallo John, schön Sie zu sehen. Sherlock, Sie sind zurück!« Sie musste nicht betonen, wie sehr sie sich darüber freute, ihr ganzes fein geschnittenes, blasses Gesicht strahlte.

»Selbstverständlich bin ich zurück. Wir haben gestern bereits über den toten Obdachlosen gesprochen, wenn Sie sich vielleicht erinnern.«

John warf dem Freund einen Blick zu, der ihn zu ein wenig Freundlichkeit bewegen sollte. Ihn dazu zwingen sollte.

»Natürlich«, Ettie stotterte ein wenig. »Natürlich erinnere ich mich. Aber ich dachte, wenn Sie anrufen und nicht selbst herkommen, dann –«

»Können wir das Geplänkel überspringen? Ich muss ihn sehen.«

Wieder lächelte John die Pathologin an. »Er war nicht mehr auf Reisen, er war nur zu faul, sich aus der Baker Street wegzubemühen.«

Der Detektiv zog eine Grimasse und wartete darauf, dass Ettie voranging zu einem der Untersuchungstische, auf dem der Leichnam eines unterernährten Mannes lag.

»Ich wollte gerade mit ihm anfangen. Vorher bin ich nicht dazu gekommen, es gab noch einen Todesfall aus Windsor.«

Sherlock hatte sich über die Leiche gebeugt und betrachtete sie aufmerksam.

John nahm keine äußerlichen Verletzungen wahr. Der Mann war zwischen 50 und 60 gewesen, hatte schütteres blond-graues Haar und Bartstoppeln. »Das ist doch gut für uns«, antwortete er Ethel auf ihre entschuldigend wirkende Erklärung. »Sonst wäre unser Freund ja vielleicht jetzt schon in der Gerichtsmedizin.«

»Sie sagten, die anderen seien verschiedenen Infektionen erlegen.« Sherlock hatte seine Lupe aus der Manteltasche gezogen und unterzog eine Stelle an der linken Armbeuge einer genaueren Untersuchung. »Also natürliche Todesursachen für die Akten.« Er sah nicht auf, wanderte mit dem Vergrößerungsglas den Unterarm hinunter.

John nahm ein paar Verfärbungen wahr, eventuell alte Einstiche. »Warum ist Scotland Yard überhaupt daran interessiert?«, fragte er.

»Die Menge macht's«, antwortete Sherlock. »Irgendwann merken auch die Dümmsten etwas.«

Johns Blick sollte den Detektiv daran erinnern, dass er auch erst nach Mycrofts Bemerkung aktiv geworden war, Sherlock hatte sich jedoch gerade an Ettie gewandt: »Von wie vielen Leichen reden wir?«

»Ich hatte schon drei hier«, erwiderte sie. »Alle in der vergangenen Woche.«

»Wie viele es davor schon gab, kann Shinwell uns hoffentlich sagen.« Sherlock richtete sich auf. »Dann haben wir ja jetzt alle zu tun. Gewebe- und Blutproben würde ich selbst heute Nachmittag untersuchen.«

Um eins begann Johns Dienst draußen im Westen der Stadt. Es ergab also kaum Sinn, wenn er Sherlock zu Shinwell Johnson begleitete, der sich meist südlich der Themse aufhielt, überschlug er, während sie das Bart‘s verließen. Leider.

»Kannst du dir freinehmen?«, lautete die Reaktion des Freundes – auf Johns Gedanken oder dessen Blick auf seine Armbanduhr.

»Wie stellst du dir das vor?« Gleichzeitig spielte er verschiedene Möglichkeiten in seinem Kopf durch. Nur zu gern würde er dem Klinikalltag für einige Zeit entkommen, um mit Sherlock Verbrecher zu jagen.

»Gar nicht. Du weißt doch, mit so etwas Banalem wie einem Angestellten-Dasein befasse ich mich nicht.« Er setzte sich in nördlicher Richtung in Bewegung, an einem wartenden Taxi vorbei. »Aber gut, dann sollten wir uns beeilen.«

John war ein paar Schritte neben ihm hergegangen, blieb nun aber verärgert stehen. »Vergiss es!« Er wandte sich um.

»Doch, es geht schneller, wenn wir von Barbican bis Liverpool Street Station fahren und dort in die Central wechseln.