Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

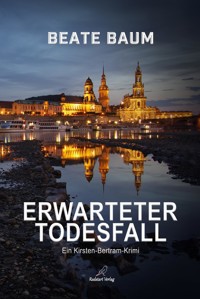

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kirsten Bertram

- Sprache: Deutsch

Herbst in Dresden. In der Stadt grassiert ein Magen-Darm-Virus, das auch vor der Redaktion der „Dresdner Zeitung“ nicht haltmacht. Kirsten Bertram, die ihren kranken Freund Andreas vertritt, erhält den Anruf eines kleinen Jungen, der sich Sorgen um seinen Urgroßvater macht. Der sofort alarmierte Notarzt kommt zu spät, Heinz Wachowiak ist tot. Der alte Mann war häufiger Gast in der Redaktion, um verschiedene Missstände anzuprangern. Unter anderem, dass ein Jugendzentrum in Dresden-Friedrichstadt Gelder einer Kampagne gegen Rechtsextremismus dafür verwandt hatte, befreundete Bands auftreten zu lassen. Kirsten glaubt nicht an einen Zufall und beginnt zu recherchieren. Doch was sie herausfindet, bringt nicht nur sie, sondern auch Andreas in höchste Gefahr ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Beate Baum

Ruchlos

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung / Korrekturen: Katja Ernst / Susanne Tachlinski

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Albrecht E. Arnold / Pixelio

1. Kapitel

Der Kaffee schmeckte seltsam. Ich stellte den schweren Steingutbecher ab und bemühte mich um ein Lächeln.

»Es scheint uns zu gehen wie den zehn kleinen Negerlein«, sagte ich, traf den Blick von Simone Rendille, der dunkelhäutigen Praktikantin, und spürte, wie mir ein Hitzeschauer über den Rücken lief. »Ich meine dieses Kinderlied«, stotterte ich.

Die junge Frau mit den entstellenden Aknenarben über den feinen Gesichtszügen nickte. »Also, heute Nacht hat es Andreas erwischt.«

Ein Aufstöhnen ging durch die Lokalredaktion. Seit Wochen grassierte ein aggressives Magen-Darm-Virus in Dresden, vor einigen Tagen hatte es die Redaktion erreicht und nun war Andy bereits das vierte Opfer im Team. Rechnete man die zwei Kollegen hinzu, die freihatten, mussten wir mit weniger als der halben Besetzung unsere Seiten machen. Und ich fand mich in der Chefposition wieder, etwas, was ich nie gewollt hatte und wofür ich mich–so fand ich–überhaupt nicht eignete.

»Könnte Martin nicht aus dem Urlaub kommen?« Hans stellte die Frage in der für ihn typischen, besonnenen Art.

Dennoch durchzuckte mich der Gedanke, ob er darauf hinweisen wollte, dass Martin sich als Redaktionsleiter besser machte als ich. Ich schüttelte den Kopf.

»Martin kommt erst am Sonntag aus Italien zurück. Ich rufe gleich oben an und frage, ob wir von irgendwoher eine Aushilfe bekommen können. Aber lasst uns erst einmal die morgige Ausgabe ohne solchen Luxus planen.«

Wir schafften es, die anstehenden Termine abzudecken; darüber, wann die Texte geschrieben werden sollten, wollte ich lieber nicht nachdenken. Ich hatte noch eine Viertelstunde Zeit, bevor ich das erste Mal weg musste, und ging in Andreas’ Büro.

Den Hörer in der Hand, saß ich da und starrte durch die schmutzigen Fenster in einen strahlend blauen Himmel. Ich war so müde, ich hätte mit offenen Augen einschlafen können. Bis drei Uhr früh war Andy ständig zwischen Bad und Schlafzimmer unterwegs gewesen, dann hatte ich den Notarzt angerufen. Als der Wecker klingelte, hatte ich das Gefühl, gerade erst eingeschlafen zu sein.

»Frau Bertram, in den anderen Redaktionen sieht es doch nicht anders aus«, beantwortete der Chefredakteur meine Bitte um Unterstützung. »Dieses Virus grassiert doch überall.« Wenigstens klang seine Stimme mitfühlend. »Vielleicht können Sie einen freien Mitarbeiter überreden, für ein paar Tage im Haus mitzuarbeiten?«

»Nach der letzten Honorarkürzung sind die guten Leute abgesprungen«, erinnerte ich ihn.

»Holen Sie sie zurück. Sie sind jetzt die Chefin, Sie müssen das regeln.«

Ich zwang mich, tief einzuatmen, bevor ich Müller darauf hinwies, dass in meinem Vertrag nichts von stellvertretender Redaktionsleitung stand und ich dafür auch nicht bezahlt wurde.

»Gut, ich merke mir das mal vor.«

»Das brauchen Sie sich nicht vorzumerken–stocken Sie den Honorartopf auf, damit ich Aushilfen bekomme!«

»Wenn ich Ihren Etat aufstocke, sind Sie gerade so im Soll. Herr Rönn überzieht doch ständig, egal, wie die Vorgaben sind.«

Es war nichts zu machen. Schließlich bot er mir an, einen weiteren Praktikanten zu schicken. Wohl wissend, dass uns damit kaum geholfen war, stimmte ich zu. Unzufrieden schaute ich auf die Uhr. Ich musste zu dem DREWAG-Termin, bei dem der lokale Energieversorger eine Stellungnahme über seine Verbindungen zu der russischen Gasprom abgeben wollte. Ich hatte keinerlei Hintergrundwissen dazu–mit dem ganzen Komplex hatte Andreas sich beschäftigt. Außerdem bekam ich plötzlich Hunger. Morgens war mir ebenfalls übel gewesen, sodass ich dachte, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis ich mich ins Bett legen müsste. Also war ich ohne Frühstück los. Jetzt öffnete ich Andys Schreibtischfächer auf der Suche nach etwas Essbarem–und musste laut lachen, als ich sah, dass mein Freund, der ständig jammerte, er wäre zu dick, Schokolade, Kekse, Salzgebäck und sogar einige Minisalamis in der untersten Schublade bunkerte. Heißhungrig brach ich einen Riegel von der Vollmilch-Sahne-Tafel ab, aß danach noch einen Cracker und ein Würstchen.

*

Als ich von der DREWAG zurück war, saß der neue Praktikant bei Ingeborg im Sekretariat und trank Kaffee. Er war Mitte 20 und trug eine locker sitzende schwarze Jeans und ein leuchtend blaues Hemd. Die kurzen Haare wiesen jenen Rebellenlook auf, mit dem sich in jüngster Zeit auch FDP-Anhänger so gern schmückten. Dabei war die Frisur sorgsam mit Gel fixiert. Er stand auf und bemühte sich, den Blick durch seine schwarze, rechteckige Brille nicht allzu frustriert wirken zu lassen, während er mir die Hand entgegenstreckte:

»Jonas Michaelis.«

Er benutzte ein herbes Eau de Toilette. Obwohl der Duft dezent war, löste er bei mir Übelkeit aus.

»Kirsten Bertram. Ich bin sozusagen die Übergangschefin.«

Ich ging mit ihm in Andreas’ Büro, registrierte, wie er die Einrichtung mit dem wuchtigen Holzimitat-Schreibtisch und den wackeligen Bücherregalen beäugte.

»Sie sind jetzt also hier ins Lokale verdonnert worden?« Ich ließ es wie eine Aussage klingen und deutete auf den Besucherstuhl vor dem Tisch, hinter dem ich mich niederließ.

»Nun ja, verdonnert…« Jonas Michaelis setzte sich lässig und lächelte gewinnend.

Mein Postfach zeigte 15 neue Mails an.

»Ich nehme doch an, eigentlich machen Sie Ihr Praktikum im Politik- oder Wirtschafts-Ressort.«

»So ähnlich. Ich schreibe meine Master-Thesis über den Umbau der konventionellen Mantelredaktionen zu Newsrooms. Deshalb begleite ich diesen Prozess hier. Herr Müller hat mir versichert, dass ich auch an den Tagen, an denen ich Sie unterstütze, oben auf dem Laufenden bleibe.«

Das Telefon klingelte. Ich entschuldigte mich und hob ab. Es war Andreas. Er hörte sich fürchterlich an.

»Andy, fünf Minuten, dann rufe ich zurück, ja?« Ich legte auf und wandte mich wieder Jonas Michaelis zu. »Das lässt sich bestimmt einrichten. Haben Sie denn schon mal ›konventionelle Redaktionsarbeit‹ geleistet?«

In seinem ersten Semester habe er für ein Lifestyle-Magazin gearbeitet, sich dann allerdings eher auf die theoretische Seite des Journalismus verlegt. Kurz dachte ich, dass er Glück hatte, dass ich hier saß und nicht Andreas, der ihn wahrscheinlich mit einem Rechercheauftrag zur städtischen Mülldeponie geschickt hätte, damit er den praktischen Journalismus wirklich kennenlernte.

»Sehen Sie, ich habe das Problem, dass wir mit extrem knapper Besetzung sechs Zeitungsseiten füllen müssen. Ich schlage vor, Sie nutzen Ihre Erfahrungen mit den bunten Blättern«, bei dem Ausdruck verzog er das sauber rasierte Gesicht, »und machen mir eine schöne Geschichte über den strahlenden Herbstbeginn in Dresden. Spazieren Sie über die Elbwiesen, sprechen Sie die jungen Leute an, die dort den Tag genießen, und scheiben Sie 100 Zeilen dazu. Die Fotos liefert ein Fotograf.« Ich würde ein Bild über die halbe Seite ziehen und seinen Text darunter stellen. Zwei weitere Fotos, ein paar Meldungen, und die Vier war fertig…

Herr Michaelis schien kurz zu überlegen, ob er noch etwas sagen sollte, dann nickte er jedoch nur kurz zum Abschied und ging. Ich fand, ich hatte ihm einen Sechser im Lotto beschert, an solch einem herrlichen Tag dienstlich herumspazieren zu können.

Andreas ging es noch immer miserabel. Er hatte nichts bei sich behalten, noch nicht einmal die Kochsalz-Zucker-Lösung, die der Arzt gegen Austrocknung empfohlen hatte.

»Das schmeckt schon so ekelhaft, dass mir gleich wieder schlecht wird.«

»Lieber ein kaltes Bier, was?«

»Hör bloß auf. Wie läuft es bei dir? Ich wollte dir doch noch etwas zu dem DREWAG-Termin sagen.«

»Zu spät. Mach dir keine Sorgen, ich hab alles im Griff.«

Ich versprach ihm, so bald wie möglich wieder anzurufen, begann dann, während wir uns verabschiedeten, bereits mit dem Layout der ersten Seiten. Kurz darauf musste ich schon wieder aufbrechen. Im Uniklinikum sollte eine neue Lasertechnologie vorgestellt werden, deren Kosten–so viel hatte ich zum Glück schon am Vortag recherchiert–in keinem Verhältnis zum nachgewiesenen Nutzen standen. Bevor ich ging, warf ich einen Blick in das Großraumbüro, in dem Christina, eine nette Kollegin in meinem Alter, wie wild auf ihre Tastatur einhackte. Ich weihte sie in die Situation mit unserer Aushilfe ein und sie versprach, ein Auge auf den jungen Mann zu haben, wenn er von seinem Bummel zurückkehrte.

»Keine Angst, wir kriegen schon eine Zeitung zusammen.« Aufmunternd lächelte sie mich an.

»Ist ja noch jeden Tag eine erschienen, nicht wahr?« Ich legte den Fotografen einen Zettel mit meinen neuen Wünschen hin und stürmte aus der Redaktion.

*

»Der Woba-Termin ist geplatzt«, beklagte sich Mario, kaum, dass ich am Nachmittag wieder zur Tür hereingekommen war. »Was soll ich jetzt machen?«

Ich hatte in der Uniklinik keine zufriedenstellende Antwort auf meine Frage nach der Effektivität der neuen Technologie bekommen, der Fotograf war nicht erschienen, sodass ich mich gleich um ein Bild von einer Agentur bemühen musste. Mein für den warmen Tag viel zu dicker Pullover war durchgeschwitzt und auf meine helle Jeans hatte ich Kaffee gekleckert.

Ich fragte, ob er auch ohne das Pressegespräch etwas über den Stand der Plattenbau-Sanierungen in Johannstadt schreiben könnte.

»Wird schwierig, am Telefon habe ich nichts erfahren.«

»Dann fahr doch bitte raus und mach dir vor Ort ein Bild«, sagte ich. Mario verzog das Gesicht. »Aber sicher dir erst ein Stück Kuchen.« Ich stellte das Tablett, das ich mitgebracht hatte, auf dem Aktenschrank ab, neben dem die beiden Praktikanten standen.

»Erleben Sie im Alltag hier in Dresden Diskriminierungen?«, fragte Jonas Michaelis gerade Simone.

Die schien belustigt über die Frage–vielleicht aber auch nur über die Politikerformulierung.

»Natürlich. Was haben Sie denn gedacht?« Eigentlich duzten wir uns alle, bei dem neuen Praktikanten schienen die Kollegen allerdings ebenso wie ich vorerst beim Sie bleiben zu wollen. »Aber ich bin schon zehn Jahre hier, da lernt man, damit umzugehen.«

Von den Übergriffen mitten in einer voll besetzten Straßenbahn, die die junge Frau aus dem Senegal vor einem Monat erleiden musste, wollte sie anscheinend nicht sprechen.

»Aber das bedeutet doch eine ständige Belastung, stelle ich mir vor.«

Simone zuckte die Achseln und nickte scheinbar gleichgültig. Ich musste daran denken, dass mir eine schwangere Freundin erzählt hatte, wie unangenehm es sei, dass wildfremde Menschen sich das Recht nahmen, ihren Bauch zu berühren.

»Ich glaube, wir können alle einen Energieschub gebrauchen«, sagte ich in die Runde. »Danke, dass ihr unter diesen Bedingungen arbeitet.«

Simone erwiderte meinen Blick mit einem offenen Lächeln. Hans, der die meiste Berufserfahrung hatte und stets so etwas wie ein Ruhepol in der Redaktion war, fragte trocken nach, welche Alternativen sie hätten. Mit einer Grimasse händigte er mir den Ausdruck eines Textes von einem freien Mitarbeiter aus, der offensichtlich vor Fehlern nur so strotzte. Ingeborg kam mit einem Zettel, auf dem sie die zu beantwortenden Anrufe notiert hatte. Ich seufzte leise und trug beides zusammen mit einem Stück Pflaumenkuchen ins Chefbüro.

*

Acht Uhr abends. Die Seiten waren fast fertig. Unser neuer Praktikant hatte einen unerwartet guten Text über Frühlingsgefühle im Altweibersommer verfasst und sich sogar noch beim Meldungen-Schreiben nützlich gemacht. Andy war es bei meinem letzten Anruf vor einer Stunde etwas besser gegangen. Ich mühte mich mit einem Kommentar zu der Neuanschaffung der Uniklinik ab. Von nebenan hörte ich, wie die Kollegen sich nach und nach auf den Nachhauseweg machten.

Punkt, speichern, wegschicken. Das war’s. Nun noch die abendlichen Polizei-Pressemitteilungen durchsehen, eventuell eine Meldung auswechseln, und dann würde auch ich aufbrechen. Schauen, ob ich Andreas etwas Gutes tun konnte, eine Kleinigkeit essen und mich dann mit einem Glas Rotwein auf dem Sofa ausstrecken. Und wahrscheinlich sofort einschlafen…

Ein Autodiebstahl in der Altstadt. Am helllichten Tag war ein in einer ruhigen Seitenstraße geparkter Audi A4 entwendet worden. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Also hob ich den Text noch schnell auf die Zwei, wo ich stattdessen die Ankündigung eines Vortrags über die Qualität des Dresdner Wassers löschte. Dann fuhr ich meinen Rechner herunter, dehnte und streckte mich und stand schwerfällig auf. Als ich die Schreibtischlampe ausschalten wollte, klingelte das Telefon.

Zuerst ignorierte ich es. Der Anrufer hatte die Nummer des Sekretariats gewählt. Bestimmt jemand, der das Kinoprogramm nicht verstand oder etwas in der Art. Es war schon manchmal skurril, mit welchen Wünschen die Leser ihre Zeitung behelligten.

Beim fünften Klingeln hob ich dann doch ab.

»Der Ops sieht so komisch aus.« Eine ganz leise, piepsige Stimme.

»Wer sieht komisch aus? Wer ist da überhaupt?«, fragte ich nach.

»Der Ops. Hier ist der Leon Kattner.« Ein kleiner Junge.

»Wo bist du denn, Leon?« Ich zwinkerte und rieb mir mit der rechten Hand die Augen.

»Na, ich bin beim Ops. Und er liegt da und sieht mich so komisch an und sagt gar nichts.«

»Bist du allein? Wo ist denn deine Mutter?«

»Die kommt gleich wieder. Aber der Ops ist ja da.«

Es dauerte eine ganze Weile, bis ich dem Jungen Namen und Adresse seines ›Ops‹ entlockt hatte. Dann bat ich ihn, ruhig zu bleiben und nur die Tür zu öffnen, wenn ich dreimal lange klingeln würde, verständigte den Notarzt und stürmte ins Sekretariat, griff mir den Schlüssel für einen Dienstwagen.

Zum Glück waren die Straßen frei, und ich schaffte es in wenigen Minuten von der Prager Straße in die Friedrichstadt. Schon von Weitem leuchtete die bunte Kuppel der Yenidze, einer ehemaligen Zigarettenfabrik in Gestalt einer riesigen Moschee, am Abendhimmel. Ich fuhr am Bahnhof Mitte unter den Gleisen her und fädelte mich in die Wachsbleichstraße hinein. Da stand auch schon ein Krankenwagen. Wahrscheinlich war er vom Krankenhaus gegenüber gekommen.

In dem Wagen war niemand, die Haustür des schlichten, sanierten Altbaus, vor dem er in zweiter Reihe abgestellt war, stand offen. Ich parkte ebenfalls verkehrswidrig und lief in das Haus. Auf der Treppe stieß ich auf die zurückkehrenden Rettungssanitäter.

»Was ist? Erster Stock, hatte ich doch am Telefon durchgegeben!«

Hinter den beiden jungen Männern tauchte eine Frau Ende 40 auf.

»Silbermann. Ich bin die Notärztin. Da oben scheint niemand zu sein. Sie hatten uns verständigt?«

»Ja. Ein kleiner Junge hatte sich wohl verwählt. Er hat bei uns in der Redaktion angerufen, und…« Einen Moment lang dachte ich an einen dummen Kinderstreich, aber dazu hatte die Stimme zu verängstigt geklungen. Dann fiel mir ein, was ich dem Jungen eingeschärft hatte. »Kommen Sie!«

Ich drängte mich an den dreien vorbei die Treppe hoch und klingelte bei ›Wachowiak‹ dreimal lang. Direkt darauf wurde die Tür einen Spaltbreit geöffnet und ein rundes Gesicht erschien.

»Du bist Leon, nicht wahr?«

Die Tür wurde etwas weiter geöffnet und der Junge nickte. Mir fiel es immer sehr schwer, einzuschätzen, wie alt Kinder waren. Leon ging mir kaum bis zum Nabel und war so dick, dass er wie ein Kleinkind wirkte. Dazu sprach er aber zu verständig.

»Der Ops ist hinten im Schlafzimmer. Ich habe hier gewartet.«

»Du bist ein braver Junge.«

Ich folgte der Richtung, die Leons Hand angezeigt hatte, durch einen düsteren Flur, hinter mir die Ärztin und die Sanitäter. Im Schlafzimmer war es durch die Straßenlaterne vor dem Fenster etwas heller. Die Möbel bestanden aus schlichtem, anscheinend massivem Holz. Auf der rechten Seite eines breiten Ehebettes lag ein alter Mann. Sofort dachte ich, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte. Allerdings nicht so, mit solch einem Gesichtsausdruck.

Die grauen, stark zurückgewichenen Haare sahen drahtig aus. Der obere Teil seines Kopfes war breit, die Stirn flächig. Hinter den ausgeprägten Wangenknochen fiel das Gesicht regelrecht ein. Die blassblauen Augen starrten mich weit aufgerissen und voller Panik an. Hatte er etwas Fürchterliches gesehen oder erlitten? Unter der Bettdecke ragten zwei dünne Knie auf, als habe der alte Mann in einer letzten, krampfartigen Bewegung die Beine angezogen.

Was war hier passiert? Mir brach der Schweiß aus und ich griff mit beiden Händen nach dem Fußteil des Bettes, um Halt zu finden.

Frau Silbermann schob mich sanft beiseite, öffnete ihre Tasche und begann mit den Untersuchungen. Ich drehte mich um und sah Leon, der im Türrahmen stand und uns beobachtete, ging vor ihm in die Hocke, damit ich in seine Augen sehen konnte. Sie waren ebenfalls blau, aber von einem tiefen, dunklen Farbton. Jetzt füllten sie sich mit Tränen.

»Ist der Ops…?«

Ich wusste nicht, ob er sich scheute, das Wort auszusprechen, oder es nicht kannte.

»Ja.« Hilflos strich ich ihm über den Kopf. »Wohnst du mit deiner Mutter auch hier in der Wohnung?«

Stumm schüttelte er den Kopf, verfolgte wie hypnotisiert die Bewegungen der Ärztin. Als ich zu ihr hinsah, schloss sie gerade ihre Tasche und nickte den Sanitätern zu. Die zwängten sich an uns vorbei. Gleich würden sie mit einer Bahre zurückkommen und den alten Mann abholen. Den Anblick wollte ich Leon ersparen.

»Ich habe fürchterlichen Durst«, sagte ich, indem ich aufstand und den Jungen sanft in den Flur schob. »Zeigst du mir, wo die Küche ist?«

In dem kleinen Raum wusste ich, woher ich die Möbel kannte. Vor Jahren hatte ich einen Bildband über die Deutschen Werkstätten Hellerau durchgeblättert. Hier sah ich die schnörkellosen Qualitätsstücke im Original. Auf der linken Seite erstreckte sich ein Einbauschrank aus hellem Eichenholz von Wand zu Wand, ihm gegenüber trug ein Spültisch der gleichen Machart ein angeschlagenes Emaillebecken. Die Arbeitsplatte war nachträglich und wenig fachmännisch angebracht worden. Unter dem Fenster stand ein kleiner, quadratischer Tisch mit zwei Stühlen. Alles sah sehr aufgeräumt und einladend aus.

»Was willst du?«, fragte Leon, der zu dem Kühlschrank in der Ecke gegangen war. »Der Ops hat aber nie was Leckeres.« Es klang entschuldigend, und ich war froh, dass seine Gastgeberpflichten den Jungen von den Geräuschen nebenan ablenkten.

»Zeig mal.« Der Kühlschrank wies für einen allein lebenden alten Mann eine erstaunliche Menge guter Lebensmittel auf, durch die Abdeckung eines Tellers hindurch konnte ich allerdings sehen, dass der Käse verschimmelt war. In der Seitentür standen ein paar Bier und eine Flasche Wodka.

Die Ärztin steckte ihren Kopf durch die Tür. »Wir sind dann weg. Um alles Amtliche kümmere ich mich. Wenn Sie…«, mit einer Kopfbewegung wies sie auf Leon.

Bevor ich antworten konnte, hörte ich die Wohnungstür ins Schloss fallen.

»Das ist zwar nicht lecker, aber jetzt das Richtige«, sagte ich und holte die Flasche Wodka aus dem Kühlschrank.

*

»Irgendwann kam dann die Mutter«, erzählte ich Andreas, der wie ein Häufchen Elend im Bett lag.

Seine Haut war bleich und durchsichtig, die grünen Augen glänzten fiebrig, die kurzen blonden Haare klebten am Kopf. Ich hatte Kräutertee gekocht und ihn überredet, wenigstens davon etwas zu trinken, nachdem er den ärztlich empfohlenen Elektrolyte-Trunk nicht mehr anrühren wollte, ihm mit einem feuchten Waschlappen das Gesicht abgerieben und von meinem Abend berichtet.

»Sie wohnt mit Leon einen Stock höher. Das hatte der Junge mir mittlerweile schon erzählt, aber ich konnte ihn ja nicht allein lassen.«

Andy nickte. Er hatte sich in den Kissen aufgerichtet und war bemüht, mir geistig zu folgen, ich sah jedoch, wie schwer es ihm fiel.

»Er ist sechs. Gerade eben in die Schule gekommen. Seit einem halben Jahr geht die Mutter dienstagabends zum Sport. Der Kleine konnte ja immer zu seinem ›Ops‹. Sein Name für den Urgroßvater, seit er klein war.«

Ich ließ den Blick durch unser Schlafzimmer schweifen, sah den kranken Andreas, der wieder in die Kissen hineingerutscht war, und dachte an den alten Herrn Wachowiak in seinem Original-Bauhausbett. Leons Mutter hatte ich nichts von dem unguten Gefühl gesagt, das mich beim Anblick ihres Großvaters befallen hatte. Sie war ohnehin ganz verstört gewesen.

Andys Augen waren schon wieder halb geschlossen. Ich gab ihm einen Kuss auf die Stirn.

»Wahrscheinlich habe ich mir etwas eingebildet.«

*

Ich schlief schlecht in dieser Nacht und wachte schon im Morgengrauen wieder auf. Auf einmal wusste ich, woher ich den alten Herrn kannte: Er war häufig in der Redaktion gewesen, um uns auf irgendwelche Missstände aufmerksam zu machen. Ein sehr gebildeter, liebenswerter, aber mitunter auch nervtötender Zeitgenosse, so hatte ich ihn in Erinnerung. Kollegen hatten durchaus auch von ›dem Querulanten‹ gesprochen.

Andreas atmete noch tief und gleichmäßig neben mir. Der Wecker zeigte 6.15 Uhr. Leise schlüpfte ich aus dem Bett.

2. Kapitel

Normalerweise käme ich nicht auf die Idee, kurz nach sieben Uhr morgens irgendwo anzuklingeln. Die Schule in Dresden begann aber bereits um halb acht–eine Qual für Eltern und Kinder, sagte jeder, der davon betroffen war. Also würde ich Leon später kaum antreffen.

Wahrscheinlich wurde es wieder ein herrlicher Tag, zu dieser Zeit war es jedoch noch kalt. Unwillkürlich zog ich die Schultern zusammen, als ich auf die Böhmische Straße trat, und schlug den Kragen meines Trenchcoats hoch. Dennoch blieb ich bei meinem Entschluss, mit dem Fahrrad zu fahren, wofür ich auf der Marienbrücke belohnt wurde: Auf dem Radweg konnte ich anhalten und den Anblick der historischen Kulisse von Dresdens Altstadt im Morgennebel genießen, über der Elbe ein Sonnenaufgang wie aus dem Bilderbuch.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!