Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Libros sobre el Opus Dei

- Sprache: Spanisch

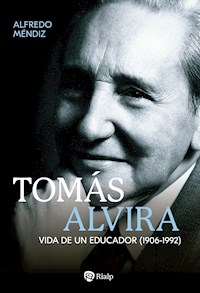

Tomás Alvira (1906-1992) fue un pedagogo español, padre de nueve hijos y uno de los tres primeros supernumerarios del Opus Dei. Se ha iniciado su proceso de beatificación en la Iglesia católica, y también el de su mujer, Paquita Domínguez. Doctor en Ciencias Químicas, investigador del CSIC, catedrático de Instituto en Ciencias Naturales, director de colegio y consejero nacional de Educación, Alvira será también uno de los iniciadores de Fomento de Centros de Enseñanza, director de su Escuela Universitaria de Profesorado e iniciador del Club Jara. Esta biografía del historiador Alfredo Méndiz ahonda en el mundo interior de Alvira, asomando al lector a la grandeza de una vida corriente al servicio de la sociedad de su tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 557

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ALFREDO MÉNDIZ

TOMÁS ALVIRA

Vida de un educador (1906-1992)

EDICIONES RIALP

MADRID

© 2022 by Fundación Studium

© 2022 byEdiciones Rialp, S. A.,

Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid

(www.rialp.com)

Preimpresión/eBook: produccioneditorial.com

ISBN (versión impresa): 978-84-321-6300-5

ISBN (versión digital): 978-84-321-6301-2

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

SIGLAS Y ABREVIATURAS EN LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA

PRESENTACIÓN

TOMÁS, HIJO DE TOMÁS (1906-1927)

EL PALO Y LA ASTILLA

LA ESCUELA DE MONTEMOLÍN

UN MAESTRO CON IDEAS

LA ABUELA ANTONIA Y SUS HIJOS

EL CUÑO MORAL Y RELIGIOSO

EL BACHILLERATO

LOS ALVIRA DE LANAJA

EINSTEIN EN ZARAGOZA

EL HIJO DEL TENIENTE DE ALCALDE

LA “PEÑA”

LA SOMBRA DEL PADRE

VISLUMBRES DE UN DESTINO (1927-1939)

ENAMORADO

LA LIBRERÍA ARAGÓN

CON LOS ESCOLAPIOS DE LOGROÑO

CERVERA DEL RÍO ALHAMA

EL “BLOQUE”

GOLPE, GUERRA, REVOLUCIÓN: LOS PRIMEROS DÍAS

EN UNA PENSIÓN MADRILEÑA

“LO QUE HAYA A LA DERECHA”

CASA MATILDE

ALBAREDA

ESCRIVÁ

AMOR A DISTANCIA

LA FUGA DE MADRID

EN VALENCIA Y BARCELONA

EL PASO DE LOS PIRINEOS

LA VUELTA A CASA

INTERMEZZO ASTURIANO

EL TENIENTE ALVIRA

BODA

“UN RUMBO NUEVO”

UN EDUCADOR NATO (1939-1950)

LOS PRIMEROS AÑOS DEL RAMIRO DE MAEZTU

EL CLAUSTRO: AMIGOS VIEJOS Y NUEVOS

LA CIENCIA DEL SUELO

LA FAMILIA

EL OPUS DEI

LOS PRIMEROS SUPERNUMERARIOS

RODAJE

EL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE PEDAGOGÍA

LAS MISIONES PEDAGÓGICAS

PLEAMAR (1950-1976)

EL COLEGIO INFANTA MARÍA TERESA

CASA CON JARDÍN

EL CONTEXTO EDUCATIVO

EN EL ENTORNO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VICEDIRECTOR DEL RAMIRO DE MAEZTU

AULA VIVA

INFLUENCIAS Y CONSONANCIAS

CONCIENCIA SOCIAL

EL PADRE GARCÍA CUÉLLAR

EL CLUB JARA Y LA FORMACIÓN DE LOS ADOLESCENTES

EL ARTE DE EDUCAR A LOS HIJOS

LO QUE MÁS LE APASIONABA

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD

SI SON ROSAS…

APUROS Y DESAHOGO

FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

CÓMO NACE UN COLEGIO DE FOMENTO

LOS CINCO PIONEROS

POR TODA ESPAÑA

AL MICRÓFONO

LA EDITORIAL MAGISTERIO ESPAÑOL

UN HIJO SACERDOTE

ÚLTIMAS BATALLAS (1976-1992)

NUEVOS ESCENARIOS

LA ESCUELA DE PROFESORADO DE FOMENTO

LA PERSPECTIVA DE LA FAMILIA

LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

ONDAS EXPANSIVAS

UN PUNTAL QUE SIGUE EN LA BRECHA

FORMADOR DE ALMAS

FAMILIA UNIDA Y DISPERSA

DECLIVE Y TRÁNSITO

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVOS CONSULTADOS

PUBLICACIONES DE TOMÁS ALVIRA

AUTOR

SIGLAS Y ABREVIATURAS EN LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA

AFA

Archivo de la familia Alvira, Madrid

AGP

Archivo General de la Prelatura del Opus Dei, Roma

AGUN

Archivo General de la Universidad de Navarra, Pamplona

AHF

Archivo Histórico de Fomento de Centros de Enseñanza, Madrid

ARCM

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

ARM

Archivo del Instituto de Enseñanza Secundaria Ramiro de Maeztu, Madrid

ATM

Archivo del Tribunal Militar Territorial 3.º, Barcelona

AV 7-IX-2020

Antonio Vázquez, Conversación con el autor, 7 de septiembre de 2020

AV 1997

Antonio Vázquez, Tomás Alvira. Una pasión por la familia. Un maestro de la educación, Madrid 1997

AV 2007

Antonio VÁZQUEZ, Tomás Alvira y Paquita Domínguez. La aventura de un matrimonio feliz, Madrid 2007

CAD 2001

Concha Alvira Domínguez, Testimonio, Nairobi 23 de junio de 2001 (AFA, caja 7)

FD

Francisca [Paquita] Domínguez Susín (1912-1994)

JBC 8-X-2020

José Bernardo Carrasco, Correo al autor, 8 de octubre de 2020

JC 24-IV-2021

Juliana Congosto, Correo al autor, 24 de abril de 2021

MAAD 2005

María Antonia Alvira Domínguez, Testimonio, Madrid 14 de noviembre de 2005 (AFA, caja 7)

MIAD 2001

María Isabel Alvira Domínguez, Testimonio, París 21 de agosto de 2001 (AFA, caja 7)

MIAD 2003

María Isabel Alvira Domínguez, Más recuerdos de mis padres, París 2 de octubre de 2003 (AFA, caja 7)

MM

TA, Mis memorias, 1983-1991 (AFA, caja 4)

MTAD 2002

María Teresa Alvira Domínguez, Testimonio, París 24 de febrero de 2002 (AFA, caja 7)

NAD 2002

Nieves Alvira Domínguez, Testimonio, Pamplona 26 de enero de 2002 (AFA, caja 7)

OM 11-IX-2020

Olimpia Mozo, Conversación con el autor, 11 de septiembre de 2020

PAD 2002

Pilar Alvira Domínguez, Testimonio, Madrid 8 de marzo de 2002 (AFA, caja 7)

RAD 10-IX-2020

Rafael Alvira Domínguez, Conversación con el autor, 10 de septiembre de 2020

RAD 1992

Rafael Alvira Domínguez, Testimonio, Pamplona 13 de diciembre de 1992 (AFA, caja 7)

RAD 2007

Rafael Alvira Domínguez, Testimonio, Pamplona 17 de septiembre de 2007 (AFA, caja 7)

RM

TA, El Ramiro de Maeztu, pedagogía viva, Madrid 1992

T 1976

TA, Testimonio, Madrid 28 de enero de 1976 (AFA, caja 5)

T 1987

TA, Testimonio, Madrid 2 de marzo de 1987 (AFA, caja 5)

TA

Tomás Alvira Alvira (1906-1992)

TAD 2001

Tomás Alvira Domínguez, Testimonio, Sevilla 16 de octubre de 2001 (AFA, caja 7)

PRESENTACIÓN

LA VIDA DE TOMÁS ALVIRA ALVIRA (1906-1992) es una vida corriente: la de un profesor de enseñanza media, marido y padre de familia, católico en un país de tradición católica… Sin embargo, por su modo de vivir esa vida corriente, Alvira fue un precursor: la vivió como supernumerario del Opus Dei en el preciso momento en que los supernumerarios del Opus Dei comenzaron a existir, e incluso desde un poco antes.

Este modo de vivir incluye una fe que no se relativiza y que rezuma en propósitos de recordar el mensaje de Jesucristo a quienes lo ignoran o no sacan de él todas las consecuencias. Incluye también un ejercicio concienzudo de las responsabilidades familiares. Incluye, en fin, el empeño por hacer del trabajo el eje del programa personal de vida cristiana, es decir, de la propia aspiración a la santidad, lo que conlleva la voluntad de convertirlo en una ofrenda a Dios lo más perfecta posible y en un servicio real a los hombres. Es difícil hablar de éxito cuando se trabaja en el ámbito de la enseñanza, pero sí se puede hablar de prestigio, y Alvira lo tuvo: lo tuvo porque estaba bien dotado para la enseñanza y porque la motivación teologal, unida a la natural motivación humana, le llevó a superarse día a día en el desempeño de su profesión. Sería exagerado decir que fue un gran innovador, un educador revolucionario, pero su aportación a la ciencia y a la práctica de la educación tampoco es insignificante.

El siglo XX, recién incoado cuando Alvira nació y casi agotado cuando murió, es el marco temporal de su existencia. El marco geográfico es España. En ese contexto, la existencia de Alvira, con sus aciertos y sus errores, con sus momentos de grandeza y de debilidad, fue un viaje a través de un paisaje espiritual no previamente explorado que, como la terra incognita de los antiguos conquistadores de nuevos mundos, necesitaba un adelantado que fuera reconociéndolo no solo a distancia sino in situ.

Que la suya fuera una existencia corriente no significa que estuviera exenta de momentos dramáticos, de experiencias aventurosas y de cierta gloria humana. Además, las circunstancias de la vida le permitieron tejer una rica y selecta trama de relaciones. Siendo muy joven, tuvo la fortuna de hacer amistad, cuando aún eran unos desconocidos a los ojos del mundo, con un santo, san Josemaría Escrivá, y con personajes de la talla de José María Albareda, Víctor García Hoz y Cruz Laplana, entre otros.

Como a tantos españoles, la guerra civil le puso al borde de la muerte en varias ocasiones. Desde Madrid, donde le sorprendió el estallido de la guerra, el 18 de julio de 1936, y donde en los meses siguientes tuvo que emplearse a fondo en su guerra personal contra la arbitrariedad revolucionaria y contra el hambre, huyó por Valencia y Barcelona, con Josemaría Escrivá y otras seis personas, a Andorra. Fue una fuga rocambolesca que le sacó de la España republicana y, a través de Francia, le condujo a la zona en que había triunfado la sublevación militar. No faltaron, a lo largo de la marcha, momentos de peligro, de agotamiento y de obligado abandono en la providencia para evitar la desesperación.

Convertido en 1941 en catedrático de enseñanza media, su carrera docente transcurrirá, fundamentalmente, en el ámbito del Instituto Ramiro de Maeztu, en Madrid, del que durante muchos años será vicedirector. De aquel centro que el Ministerio de Educación aspiraba a convertir en el instituto modelo de la nueva España, sucesor de lo que había sido el Instituto Escuela en la época anterior, Alvira fue, hasta su jubilación en 1976, uno de los puntales. Entre 1950 y 1957 dirigirá, además, el Colegio Infanta Maria Teresa, y desde 1965 la secretaría permanente de las asociaciones de padres de Fomento de Centros de Enseñanza, una iniciativa privada para la promoción de colegios en diferentes ciudades de España. En todos estos empeños operativos, de no pequeña importancia en la historia de la educación en España, su actuación fue relevante y decisiva.

Sobre Tomás Alvira hay ya cierta bibliografía. Su amigo y colaborador Antonio Vázquez publicó en 1997 una primera semblanza, y también, más tarde, un libro sobre él y su mujer, Paquita Domínguez[1]. Ambos volúmenes han sido traducidos a varios idiomas. En inglés, además, se ha publicado otro libro sobre el matrimonio Alvira que sigue el hilo del de Antonio Vázquez: su autora es Olga Marlin, estadounidense residente en Kenia. Añadamos que en la Facultad de Educación de la Universidad Villanueva (Madrid) se han realizado, bajo la dirección del profesor Jorge García Ocón, varios trabajos de fin de máster sobre diferentes aspectos de la labor educativa de Tomás Alvira.

Esta nueva biografía pretende, a partir de un mayor número de fuentes, dar una imagen más completa y objetiva de la vida de Alvira, de la que algunos momentos quizá habían quedado hasta ahora en sombra. Espero también poder arrojar luz sobre el desarrollo de algunas instituciones educativas en las que Alvira tuvo un papel rector: el Instituto Ramiro de Maeztu, el Colegio Infanta María Teresa de Huérfanos de la Guardia Civil, Fomento de Centros de Enseñanza y la Escuela de Profesorado de Fomento.

Tendrá mucho peso en esta biografía la dimensión familiar de la vida de Tomás Alvira. Es este un aspecto que me parece obligado tratar con algo de detenimiento, seguramente mayor que el habitual en otras biografías de personas que han sido, como él, esposos y padres de familia. Lo exigen tanto la importancia que él mismo daba a esa faceta de la persona humana, según se desprende de sus escritos sobre el tema, como el enfoque de la propia biografía, que al querer descubrir a su protagonista en su papel de educador ha revelado la doble vertiente, escolar y familiar, en que esa actividad se desplegó vigorosamente.

Gracias sobre todo a Pilar Alvira Domínguez, hija de Tomás Alvira, la documentación que se conserva en el archivo familiar es muy abundante: una correspondencia activa y pasiva de casi un millar de cartas, textos autógrafos de Alvira de diversa índole, documentos oficiales, fotografías y un buen número de testimonios de personas que lo conocieron y a las que después de su muerte se pidió que dejaran por escrito sus recuerdos.

Especial interés para los primeros años de la vida de Tomás Alvira tienen unas memorias que empezó a escribir, a petición de sus hijos, pocos años antes de morir y que cubren de modo irregular su vida hasta 1937. Por los destinatarios en que pensaba al redactarlas, las llamaba “memorias familiares”, aunque su título es, simplemente, “Mis memorias”. Algunos pocos datos sobre el periodo siguiente se han encontrado también en un par de relaciones que escribió en 1976 y 1987 sobre Josemaría Escrivá en el contexto de su causa de canonización. Fuera de eso, su producción autobiográfica es prácticamente nula.

Pasado algún tiempo de la muerte de Tomás Alvira y de la de su esposa, también de ellos se incoó, en la diócesis de Madrid, la causa de canonización. Muchos de los testimonios de otras personas que sobre ellos se conservan en el archivo familiar han sido incluidos entre la documentación de la causa. En su origen, sin embargo, fueron recogidos por la propia familia, como se ha dicho. Esos textos contienen, naturalmente, apreciaciones subjetivas sobre las cualidades de ambos, pero también hechos conocidos de primera mano sobre los que no hay otras fuentes. El desafío del biógrafo, ante ese tipo de material, es deslindar los hechos de las impresiones personales, del mismo modo que se separa el grano de la paja. Espero haberlo conseguido.

Además del de la familia Alvira, también otros archivos de Madrid, Roma, Barcelona y Pamplona me han proporcionado documentación útil para este trabajo. Doy cuenta de ellos en el apartado de fuentes. Con frecuencia he encontrado documentos duplicados en archivos distintos (por ejemplo, el de la familia Alvira y el del Instituto Ramiro de Maeztu, o el de la familia Alvira y el de la Prelatura del Opus Dei), sin que sea claro, a veces, cuál de los dos documentos es el original. Me temo que en muchos casos lo que cito puede ser una copia, pero en todo caso será siempre una copia fiel.

Entre las muchas personas que me han ayudado a llevar a cabo la biografía que ahora presento merecen un reconocimiento especial tres hijos del biografiado: Rafael, Pilar y Tomás Alvira Domínguez. También me siento obligado a dar las gracias de modo explícito a José Bernardo Carrasco, Yolanda Cagigas Ocejo, Juliana Congosto, Mario Fernández Montes, Jorge García Ocón, Gregorio González Roldán, Pedro López Algora, Olimpia Mozo, Carlo Pioppi, Federico Requena, José María Ugalde, Antonio Vázquez (q.e.p.d.) y Carlos Veci. Quedan en el anonimato, pero no en el olvido, muchas otras personas con las que también estoy en deuda y a las que no menciono para no alargar excesivamente esta relación de agradecimientos.

A.M.

Roma, 12 de octubre de 2022

[1] En este libro se usará habitualmente, para referirse a ella, el nombre de Paquita. Su nombre oficial era Francisca, pero de hecho nadie la llamaba así: incluso quienes la trataban de usted la llamaban “doña Paquita” y no “doña Francisca”.

TOMÁS, HIJO DE TOMÁS (1906-1927)

CON OCHO Y SEIS AÑOS, es natural que dos hermanos que ven llegar a casa un tercer hermano se hagan la guerra por el disfrute y la posesión del nuevo juguete. Las disputas infantiles de Tomás Alvira con su hermana Antonieta, dos años menor que él, por tener en brazos a otra hermana, Pilar, ocho años menor, entran dentro de la lógica de la competencia. De ellas ha quedado rastro en una historia, la historia de su vida, que Tomás empezó a escribir cuando tenía casi ochenta años y que no llegó a terminar. Es una historia ingenua, amable, sin pretensiones de justificación o de relectura interesada del pasado. Y sin embargo, en ese punto de sus memorias a Tomás Alvira se le escapó una frase que, superando el contexto de aquellas pequeñas contiendas de la niñez, era una declaración de victoria: «A mi hermana Pilar le enseñé a leer yo»[1].

A comienzos del siglo XX, en una España en la que dos de cada tres habitantes eran analfabetos[2], un maestro era una autoridad. A Tomás Alvira, que había crecido en ese ambiente, no hacía falta convencerle de la dignidad que entrañaba la vocación pedagógica de su padre, a la que tempranamente descubrió estar llamado también él. Magister deriva de magis, le gustaba recordar, y minister, en cambio, de minor o de minus, por lo que un maestro es más que un ministro[3].

EL PALO Y LA ASTILLA

Tomás Alvira Alvira era hijo y nieto de maestros. Nació en Villanueva de Gállego, a una docena de kilómetros al norte de Zaragoza, el 17 de enero de 1906. Su padre, Tomás Alvira Belzunce, era el maestro del pueblo, y su difunto abuelo, Tomás Alvira Martín, lo había sido: el padre había sucedido al abuelo en 1902, poco después de la muerte de este[4]. El abuelo había nacido en Alcubierre (Huesca), una localidad de la comarca de los Monegros, y había llegado a Villanueva de Gállego en 1878. La historia de los Alvira al frente de aquella escuela terminó cuando Tomás Alvira Belzunce sacó por oposición una plaza en Zaragoza. Ocurrió esto en 1908, dos años después del nacimiento del tercer Tomás.

De la vida en su pueblo natal, este no conservaba, pasado el tiempo, ningún recuerdo directo. Allí, con solo seis meses, un primo de su misma edad, Carlos, hijo del tío de igual nombre, le había contagiado la viruela. La casa quedó en cuarentena y hubo que cerrar temporalmente la escuela. La madre de Alvira y una viuda llamada Juana, comúnmente conocida como “la Gila”, que había padecido aquella enfermedad, se turnaron a su cabecera. «Un día el médico me dio por desahuciado», escribirá Alvira años más tarde, «pero vencí la enfermedad y, con extrañeza por parte de todos, sin quedarme señales en la piel»[5]. Para sus padres fue una prueba dura. En aquel momento Tomás era su único hijo. Pronto, sin embargo, dejó de serlo: en febrero de 1908, pocos meses antes del traslado a Zaragoza, nació la primera de sus tres hermanas, Antonia Andresa, familiarmente llamada Antonieta.

LA ESCUELA DE MONTEMOLÍN

La escuela de Zaragoza en la que Alvira padre había obtenido plaza se encontraba a la derecha del río Huerva, en una zona entonces marginal de la ciudad. Era la escuela del barrio de Montemolín, inaugurada hacía solo un año. En sus memorias, Tomás Alvira aún recordaba, al final de su vida, aquel «edificio de ladrillo visto que albergaba dos escuelas —una para niñas y otra para niños—, dos amplias viviendas para los respectivos maestros y dos espaciosos huertos que se regaban por una acequia que los atravesaba»[6].

Con los Alvira vivió allí durante algún tiempo, como uno más de la familia, un estudiante de Magisterio hijo de un amigo de Villanueva de Gállego, el médico Julián Vililla. Se llamaba Francisco. «Era muy alegre y a mí me quería mucho», escribirá luego Tomás. «Mi madre le reñía como si fuera un hijo»[7].

También en la contigua casa de la maestra de Montemolín, Julia Lacorte Paraíso, había huéspedes por temporadas: entre otros, su madre, Julia Paraíso, hermana de Basilio Paraíso, uno de los hombres más ricos de Zaragoza, y su hermana Encarnación, también maestra, que sacó plaza en Madrid y de cuyo matrimonio con el topógrafo Manuel Tagüeña da cuenta Alvira en sus memorias. Su hijo mayor será uno de los oficiales más destacados del ejército republicano en la guerra civil: Manuel Tagüeña Lacorte, «a quien yo», anota Alvira de pasada, «vi un par de veces, porque vino de chico con sus padres desde Madrid a Zaragoza»[8]. También de pasada refiere Alvira el recuerdo, en el otro extremo político, de haber visto a finales de los años veinte al general Francisco Franco, director de la Academia General Militar de Zaragoza, paseando con su mujer por el paseo de la Independencia[9].

Montemolín era un barrio que acogía a población prevalentemente inmigrante: obreros no cualificados que habían dejado el medio rural de las provincias vecinas para instalarse en la capital aragonesa[10]. No eran muchos, allí, los padres que llevaban a sus hijos a la escuela. Esta era unitaria: es decir, en una misma aula el maestro atendía a grupos de chicos de edades distintas. El pequeño Tomás no era insensible a las duras condiciones de vida de aquellas familias y, más en general, de tantas otras que, a diferencia de la suya, pasaban necesidad. Le quedó impresa en el alma, por ejemplo, la miseria en que vivía la familia de una criada que tenían en casa.

Se llamaba Eulalia Rubio. Era hija de un pastor de Fombuena (Zaragoza). Era muy buena y nos tenía un gran cariño, y nosotros a ella también. Estuvo en mi casa unos doce años, hasta que se casó. Los primeros años de su vida habían sido míseros, el jornal de un pastor no daba para más. Ella iba a veces con su padre a guardar el ganado lanar. Por eso lo que nos contaba muchas veces no eran cuentos de corderos y lobos, eran realidades que ella había vivido. Murió hace bastantes años, pero yo la sigo recordando[11].

En cierta ocasión, cuando él ya vivía en Madrid y tenía ocho hijos, de paso por Zaragoza quiso detenerse a saludarla y presentarle su familia[12]. Hay en él un sano idealismo en relación con los últimos, con los pobres. No tuvo detalles de ese tipo con otras personas de buena posición conocidas en aquellos años de la infancia: por ejemplo, con la hija de una familia noble, alumna de una academia preparatoria de magisterio que dirigía su padre, en cuya extensa finca, cerca del Monasterio de Piedra, él y Antonieta pasaron un mes, invitados por ella, en el verano de 1917. Allí asistieron un día a una discusión familiar por temas de dinero que terminó con uno de los hermanos amenazando a otro con una pistola[13]. Experiencias de este tipo parecen haberle vacunado contra la avaricia. Cuando sea adulto, uno de los rasgos por los que será estimado es precisamente su austeridad: Antonio Vázquez señala, por ejemplo, que nunca quiso tener coche[14], aunque esto, como luego se verá, no es totalmente exacto.

UN MAESTRO CON IDEAS

El padre de Alvira, «hombre serio», según él, «a quien respetábamos mucho»[15], empezó a prepararle para la misión docente desde la temprana edad de seis años. Son los que tenía en 1912, cuando por primera vez fue requerido por el maestro de Montemolín para que le echara una mano.

Pronto aprendí a leer, y a la edad de seis años ya ayudaba a mi padre, y nada menos que en la escuela de adultos que funcionaba por la noche en los meses de invierno. Asistían gran cantidad de alumnos, algunos mayores, de 20 y 30 años, que no sabían leer. La mayoría de estos se dedicaban a faenas agrícolas. Pues bien, precisamente a estos hombres les enseñaba yo la cartilla, que era lo que entonces se utilizaba para aprender a leer. Yo iba pasando mi dedo índice por las letras y ellos decían y repetían el nombre de cada una hasta que se las aprendían. En esta labor ayudaba a mi padre, lo cual le permitía dedicarse a otros alumnos más adelantados. A mí me gustaba esa tarea y recuerdo que aquellos hombres me miraban con cariño[16].

La escuela de adultos es una de las iniciativas que acometió en aquellos años el inquieto maestro de Montemolín. Otra fue una colonia escolar de verano en Biescas, un pueblo del Pirineo, para la que consiguió financiación del ayuntamiento. Acudió con toda su familia, y su hijo, que ya con seis meses había estado a punto de morir, tuvo ahora, con seis años, una segunda curación in extremis. «Una mañana», contará después, «caí en una acequia que pasaba por el lugar donde jugábamos, y tuvo que hacerme mi padre la respiración artificial. Por poco me ahogué»[17]. Otra iniciativa de Tomás Alvira Belzunce, de envergadura mayor, fue la ya mencionada academia preparatoria para estudios de magisterio. «Las clases», explica su hijo, «las daba por la tarde en una amplia habitación que en la calle de las Danzas n.º 13 tenía la casa de su madre: la abuela Antonia, que merece capítulo aparte»[18].

LA ABUELA ANTONIA Y SUS HIJOS

Antonia Belzunce era de Sariñena, la capital de los Monegros. Hija de un médico, había acompañado a Villanueva de Gállego a su marido, y muerto este se había instalado en Zaragoza con una hija soltera, María. «Era de recia personalidad. Muy inteligente y con carácter autoritario», señala su nieto. «Tenía gran cultura porque leía mucho y asimilaba lo que leía. Por eso gustaba su conversación y sabía mantener diálogos vivos con personas que la visitaban en Zaragoza. Recuerdo haber visto algunas tardes a los hermanos Marín y Corralé, médicos afamados de la capital, al canónigo don Joaquín González, con quien yo confesé alguna vez llevado por mi abuela». Y añade: «Tenía profundas ideas religiosas, y todos los días hacía un rato de lectura espiritual y rezaba con su hija el santo rosario. Algunas alumnas de la academia entraban a saludarla y las reconvenía si no vestían como ella consideraba oportuno»[19].

Tuvo doce hijos, de los que siete llegaron a adultos, y entre ellos hay varias figuras de esas que dan brillo a una familia: el mismo Tomás Alvira Belzunce, después de enseñar en varias escuelas de Zaragoza, llegaría a teniente de alcalde de la ciudad; Antonia profesó como hija de la Caridad y fue durante cincuenta años superiora de un colegio en Gordejuela (Vizcaya), además de visitadora de su congregación en varios países; Josefina, también monja, fue superiora de algunos hospitales y colegios y formó parte del consejo central de su familia religiosa, la Congregación de Santa Ana, fundada por la madre María Rafols; Carlos, en sociedad con otro comerciante, abrió en la plaza de San Felipe, en Zaragoza, el conocido “almacén de coloniales” Alvira y Latre[20].

De todos sus tíos, es con Carlos y con sor Antonia con quienes más ligado se sentirá Tomás Alvira a lo largo de su vida. De sor Antonia se conservan cartas en las que le pide orientación sobre la organización de su colegio («de nadie me fío como de ti»[21], le escribe cuando él es solo un profesor sin plaza estable) o le felicita por el éxito en alguna oposición o por el nacimiento de algún hijo, para el que promete ropa expresamente confeccionada[22]. Su muerte en 1948 será una pérdida importante para él[23].

EL CUÑO MORAL Y RELIGIOSO

El éxito de la academia para maestros hizo que el espacio disponible en la casa de la abuela resultara pronto insuficiente. En 1915 hubo que llevarla a otra sede, a la que también se trasladó la familia Alvira. «Nos trasladamos a la calle de San Andrés n.º 13, pero la casa tenía también entrada por la calle que actualmente se llama D. Jaime I, muy cerca de la iglesia de San Gil. La casa, ya desaparecida porque la derribaron, era muy amplia; tenía una gran sala que se utilizaba para academia»[24].

En la memoria del pequeño Tomás, aquella casa está asociada a algunos vecinos ilustres de dos edificios fronteros. Uno de esos vecinos era un catedrático de Derecho Penal, Inocencio Jiménez, conocida figura del catolicismo social, a quien veía llegar acompañado siempre por una corte de alumnos con los que se detenía a conversar antes de subir a su casa[25]. El otro era el ingeniero Antonio Lasierra, director del Canal Imperial de Aragón y, con el tiempo, presidente de la diputación provincial y de la Caja de Ahorros de Zaragoza[26]. De la casa de este conservaba Alvira al cabo de los años la imagen de su hija asomada al balcón y su novio, un joven oficial del ejército, en la acera: como Lasierra no permitía que su hija tuviera trato con él, se comunicaban por medio de mensajes escritos que pasaban del balcón a la calle y de la calle al balcón atados a una cuerda[27]. Era un ejemplo divertido de recato que contrastaba con otros menos edificantes que, en la Zaragoza de hace un siglo como en cualquier época y lugar, estaban a la vista de todos, aunque él no los mencione. Solo un hermético apunte de sus memorias alude a influencias menos positivas en los años de la adolescencia. No detalla ni mucho ni poco, pero señala con el dedo a algunos de sus primos: «Los sobrinos de mi madre», dice, «a mí me hicieron daño; lo recuerdo ahora, por las cosas que me contaban, y que yo no había oído nunca»[28]. Sin embargo, todo apunta a que él, sobre todo gracias a sus padres, superó la crisis de la adolescencia sin grandes dificultades.

Su padre y su madre se habían empleado a fondo para conducirlo desde muy pequeño por el camino de la religión y de la integridad moral, como haría él luego con su propia prole, y de eso les estaba agradecido, porque la fe y el poder de convicción que habían puesto en la empresa habían hecho que el tiempo, después, no borrara el rastro de ese camino. «Recuerdo que mi madre me enseñó a santiguar y las primeras oraciones», escribirá mucho más tarde, con casi ochenta años. «Todas las madres deberían hacer esto. Durante toda la vida quedó grabado en mi mente el recuerdo de mi madre cuando me santiguo, cuando rezo»[29]. Recordaba también su primera confesión, a los seis años, y su primera comunión, a los siete, en la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, de la que entonces dependía Montemolín[30].

Más intensa que con San Miguel de los Navarros fue, sucesivamente, la relación de Tomás Alvira con la parroquia a la que su familia pasó a pertenecer en 1915, tras el traslado a la calle de San Andrés: la parroquia de San Gil, que regía don Cruz Laplana, sacerdote que se convirtió en su confesor habitual. Laplana era, además, un gran amigo de su padre, por lo que con frecuencia visitaba la casa familiar. A finales de 1921 fue nombrado obispo de Cuenca. El joven Tomás asistió a la consagración episcopal, que se celebró en la basílica del Pilar ya en 1922. «A la salida», recordaba con orgullo muchos años más tarde, «pude besarle el anillo pastoral, porque al verme, a pesar de que estaba rodeado de mucha gente, me llamó por mi nombre y me hicieron paso»[31]. De Laplana, ya cuando era obispo, es la carta más antigua que se conserva en el archivo Alvira, en la que firma como «amigo y capellán» de la familia. Se trata de una carta de pésame tras la muerte del padre en la que, dirigiéndose a la madre, dedica un afectuoso pensamiento al hijo: «Dios haya acogido el alma recta de don Tomás, y conceda a usted el consuelo de ver renovadas en los hijos, principalmente en Tomasín, las virtudes de su padre»[32].

Desde el año 2007, monseñor Cruz Laplana es beato, en calidad de mártir: fue asesinado en Cuenca el 7 de agosto de 1936, poco después del comienzo de la guerra civil. Alvira rezaba a veces ante sus restos, ya antes de que la Iglesia lo beatificara. «Está enterrado detrás del altar mayor de la catedral de Cuenca», escribió en sus memorias. «Yo siempre que voy rezo en su tumba»[33].

De la parroquia de San Gil en aquellos años veinte recordará también Alvira las procesiones eucarísticas, en las que le gustaba participar. Se había ideado un ingenioso sistema para calcular los gastos que cada uno debía cubrir si quería llevar el cirio con el que en estos casos se solía salir a la calle.

Era costumbre en Zaragoza organizar procesiones eucarísticas para llevar la sagrada comunión a los enfermos. Solamente íbamos hombres, a primeras horas de la mañana, con grandes cirios ardiendo. Tenían estos cirios una altura aproximada de 1 metro. Los proporcionaban varios comercios, entre ellos la confitería “Auria” de la calle de D. Jaime I, muy próxima a la iglesia de San Gil. Íbamos a buscarlos uno o dos días antes. Los pesaban. Dejábamos nuestro nombre y domicilio. Al devolverlos se volvían a pesar y pagábamos la cera gastada[34].

Menos entusiasmo puso en otra iniciativa parroquial que se quiso poner en marcha en algún momento, ya en tiempos de Pío XI (es decir, después de 1922): la Acción Católica[35]. Las notas de Alvira son no ya escuetas, sino telegráficas: «Me fui porque el párroco nos impuso al presidente»[36]. Su hija María Isabel le oyó una vez algún detalle más concreto.

Al asistir a la primera reunión, hubo votación para saber quién sería el responsable del grupo […]. Sin embargo, el sacerdote que se ocupaba de ellos no aceptó su elección, sino que nombró a otro, que era “su” candidato. Inmediatamente mi padre dio su dimisión […]. Vio que la votación no era más que un simulacro, y este comportamiento le desagradó. Le pareció una manifestación de clericalismo[37].

EL BACHILLERATO

Antes de los diez años, la única escuela a la que Alvira había ido era la de Montemolín. A partir de los nueve, cuando la familia dejó de vivir en la casa aneja a la escuela, a menudo él no iba, pues la distancia no era corta: entonces se quedaba en casa. «Mi padre tenía que ir mañana y tarde a Montemolín, y yo le acompañaba, pero no siempre, porque a veces me quedaba a estudiar en casa preparando el examen de ingreso en el instituto»[38]. A esta época pertenece un hecho que debió de confirmarle en su vocación pedagógica.

Uno de los días que yo fui a la escuela de Montemolín desde la calle de San Andrés me dijo mi padre que le ayudara, porque él tenía que atender al grupo de alumnos mayores. Yo, tenía 9 años, me encargué del grupo que tenía siete. Me dijo que les hablara de los ángulos. A mí se me ocurrió sobre la marcha dibujar unas circunferencias y un par de líneas en cada una que representaban las esferas de los relojes. Marcábamos así distintas horas y veíamos la clase de ángulos (rectos, agudos, obtusos) que formaban. Esto les gustó a los chicos y estuvieron muy atentos. Al terminar, mi padre, que me había estado observando, me dijo que lo había hecho muy bien, y yo me quedé muy complacido[39].

Un año después, en 1916, el pequeño maestro e hijo de maestro superó el examen de ingreso en el bachillerato y se matriculó en el Instituto General y Técnico de Zaragoza. «Mi curso era muy numeroso», recordaba, «más de un centenar de alumnos, de los cuales solo catorce eran alumnas, que se sentaban en la clase en lugar reservado para ellas»[40]. Él era de los pocos que iban solamente al instituto, pues casi todos sus compañeros frecuentaban también algún colegio, normalmente de religiosos. «Los recuerdo llegar a diario en dos filas acompañados de uno o dos religiosos que estaban toda la mañana en el instituto hasta que terminaban las clases», escribe. «Por la tarde estos alumnos iban al colegio a estudiar y a que les resolviesen sus dudas»[41].

De sus profesores del bachillerato, en sus memorias dedicará unas líneas al de Caligrafía, José Pina, que murió antes de que terminara el primer curso y a cuya casa fue a dar el pésame, con una compañera, en nombre de toda la clase. «Mi impresión fue grande: era el primer cadáver que yo veía. Aquella noche tuve miedo»[42]. También recordará al profesor de Preceptiva Literaria, que en cuarto curso convocó un certamen sobre Balmes en el que él obtuvo el primer premio. Conservará el diploma toda su vida. Fue este profesor, Miguel Allué Salvador, futuro alcalde de Zaragoza entre 1927 y 1929, quien le aficionó al teatro. «En aquel curso y después, fui bastantes veces al Teatro Principal por la tarde, después de estudiar las lecciones del día siguiente. Íbamos a “general” con mi amigo Pascual Galbe […]. Costaba la entrada veinticinco céntimos»[43].

Este amigo, Pascual Galbe, es, de sus compañeros de instituto, el más presente en sus memorias. Con él no solo iba al teatro: a menudo los domingos iban juntos a misa al Pilar. «A pesar de tener caracteres distintos congeniábamos», dice Alvira, «tal vez porque nos complementábamos. […] Su padre era bibliotecario de la Diputación de Zaragoza […]. Su madre era muy bondadosa y ambos me tenían un gran afecto; se les notaba que deseaban nuestra amistad»[44]. Pascual tenía un hermano, José Luis, poco mayor que él, que estudió Derecho y luego fue fiscal. También Pascual estudió Derecho. «Esto hizo que nos fuéramos viendo menos. Por otra parte iba tomando unos derroteros políticos y unas ideas que no se compaginaban con las mías. Fue una pena, porque era un hombre de buen corazón. Más tarde lo demostró»[45].

LOS ALVIRA DE LANAJA

En la casa de los Alvira, el padre, con su brillante actividad, era la estrella polar en torno a la que todo giraba. En 1915, como se ha visto, la buena marcha de la academia había impuesto el traslado de la familia a la calle de San Andrés. Resultó entonces que la escuela de Montemolín quedaba muy lejos, por lo que en 1918 el resuelto maestro la abandonó y pasó, tras el reglamentario concurso −y la sucesiva permuta−, a una del centro de Zaragoza, la escuela Valentín Zabala, que dirigía uno de los profesionales de la enseñanza más prestigiosos de Aragón: Orencio Pacareo[46]. En 1920 pasó a un centro paradigmático de la apuesta por la renovación educativa: el grupo escolar Gascón y Marín. En él se encargó de una sección experimental que preparaba para el ingreso en el bachillerato[47].

En este cuadro, la madre, Teresa Alvira Maza, aparece siempre en segundo plano, aunque el peso de la casa cargaba de hecho sobre sus espaldas. Heroico había sido su sacrificio cuando su hijo, enfermo de viruela, con solo seis meses había estado al borde de la muerte. Después había tenido tres hijas: Antonieta en 1908, Pilar en 1914 y Visitación, “Visi”, en 1919. La empresa a la que se entregaba era a veces superior a sus fuerzas, y un año después del último parto enfermó. Para reponerse, marchó con toda la familia, por consejo médico, a Leciñena, una localidad de los Monegros cercana a su pueblo natal, Lanaja. En Leciñena había un santuario de la Virgen en el que se alquilaban habitaciones. No era un sitio fresco, pero sí tranquilo. De aquel verano recordará Alvira una experiencia bucólica que acabó en tragedia: una noche que pasaron él y su padre al aire libre con unos pastores. Les acompañaba un guardia forestal joven y simpático al que picó una víbora. Murió a los pocos días[48]. La muerte de aquel hombre en la flor de la vida le preparó a futuras vivencias similares en su propia familia.

Teresa Alvira Maza y su marido eran primos, hijos de dos hermanos, Tomás y León Alvira Martín, por lo que para casarse canónicamente habían tenido que pedir dispensa. León Alvira, el padre de Teresa, era el secretario del ayuntamiento de Lanaja. Además, tenía un comercio de tejidos y algún terreno agrícola. La madre, Pascuala Maza, abuela materna de Alvira, parece haber sido tan bella como culta era la abuela paterna. «Era muy guapa, había nacido en Robres (Huesca) y era de una bondad exquisita»[49], declara sintéticamente su nieto. Este la había tratado, sobre todo, en Lanaja, donde había pasado un par de veranos. En sus memorias recuerda que a la casa familiar, aunque era una de las mejores del pueblo, no llegaba el agua, por lo demás escasísima allí como en toda la comarca de los Monegros. «El día que llovía se sacaban a la calle todas las vasijas de la casa para no perder ni una gota de agua»[50].

León y Pascuala Alvira tuvieron cuatro hijos: Pilar, que murió al nacer, Julio, Modesta y Teresa, esta última la madre de Tomás Alvira Alvira. Del mismo modo que Tomás Alvira Belzunce había sucedido a su padre en la escuela de Villanueva de Gállego, Julio Alvira Maza heredó del suyo, aunque en este caso sin que mediara su muerte, la secretaría del ayuntamiento de Lanaja. Julio tuvo seis hijos y enviudó todavía joven, y su hermana Modesta, que no se había casado, pasó a vivir con él y a hacer de madre de sus hijos. En sus memorias, Alvira habla muy bien de Modesta, mujer buena y piadosa, pero no tanto de Julio. Al parecer, el tío Julio no era muy trabajador, y por eso poco después de la muerte de su padre el ayuntamiento de Lanaja, sintiéndose libre de las deferencias debidas a este, nombró otro secretario. Julio Alvira se instaló por entonces (en 1920, según su sobrino Tomás) en Zaragoza y pasó al ayuntamiento de Villanueva de Gállego, gracias a la intercesión de su primo y cuñado Tomás Alvira Belzunce, pero tampoco allí desplegó una gran actividad y de nuevo fue cesado. En aquel momento, sin embargo, ya estaba trabajando, de nuevo con el apoyo de su emprendedor primo y cuñado, en otra cosa.

Un maestro de Zaragoza animaba a mi padre a poner una librería de artículos de 1.ª enseñanza. Mi padre no tenía espíritu ni vocación comercial alguno, pero pensó que ese sería el modo de ayudar a la familia de su cuñado, y se abrió la “Librería Aragón”, en la plaza del Pilar 14 al 16, frente al templo de la Virgen. Eran propietarios mi padre, el maestro antes mencionado −Cecilio Mateo− y mi tío Julio. Este vendió un pequeño campo en Lanaja para poder aportar algo al negocio. El nombre que entonces tenía mi padre en todo el magisterio aragonés, sus muchos alumnos de la academia, maestros en diversas localidades, garantizaban el éxito, como así fue. Se fundó “El Magisterio de Aragón”, periódico semanal profesional de primera enseñanza, que fundamentalmente hacía mi padre. En él escribió muchos artículos y editoriales. El aspecto comercial lo llevaba Mateo, y se colocaron como dependientes dos de los hijos de mi tío Julio: León y José María. El tío Julio iba algunos ratos por allí, pero su ayuda era nula[51].

Al cabo de unos años, la librería fue causa de desavenencias entre las dos ramas de la familia. En aquella fase inicial, sin embargo, además de proporcionar sólidas ganancias y de contribuir a la mejora general de la calidad de la enseñanza en la región, dio a su principal promotor, el padre de Alvira, una importante proyección en la opinión pública aragonesa.

A los locales de este establecimiento venían muchos maestros, sobre todo a las horas —pocas− que sabían que estaba mi padre, y se organizaban interesantes tertulias sobre cuestiones de su profesión. Se adquirió una imprenta que estaba adosada al establecimiento de la librería, y en la cual se hacía la revista “El Magisterio de Aragón”, libros diversos impresos, más encargos de la calle. Sería muy largo de contar lo que ocurrió en esa librería. Solo diré que pasado un poco de tiempo se incorporó a ella, como propietario también, D. Pedro Arnal, director del grupo escolar de Santa Marta y hombre de prestigio en el magisterio. Se trataba de una aportación de capital para mejorar aquel comercio y de un nombre que tenía relaciones con maestros y escribía bastante en el “Heraldo de Aragón”[52].

EINSTEIN EN ZARAGOZA

En 1922, Alvira acabó el bachillerato: estudiante bueno pero no extraordinario, a lo largo de los seis años anteriores había cosechado dos matrículas de honor (Historia de España y Preceptiva Literaria), cinco sobresalientes, en asignaturas tanto de letras como de ciencias, doce notables y ocho aprobados[53]. Ese mismo año dejó de vestir la indumentaria que, según querían las costumbres de la época, hasta entonces había llevado, con pantalón corto hasta la rodilla y medias en invierno y calcetines en verano[54], y se puso de largo. «A los 15 o 16 años», explicará en sus memorias, «nos poníamos pantalón largo, y esta puesta de largo se celebraba. Mis padres, como recuerdo por la terminación del bachillerato y la puesta de largo, me regalaron un anillo de oro con mis iniciales, que conservo»[55]. El día del estreno, sin embargo, su madre, de nuevo con problemas de salud, estaba en cama. Había sido ella quien había encargado el traje y sus complementos (camisa, corbata y sombrero), pero tuvo un fuerte cólico hepático y no pudo levantarse. «Entré vestido a su habitación», continúa Alvira, «y me abrazó muy emocionada»[56]. Luego él, según la costumbre, invitó a los amigos a tomar un aperitivo, como oficiando un rito que le convertía en persona mayor.

Ese año fue también el primero de carrera. Se había matriculado, en la Universidad de Zaragoza, en Ciencias Químicas. «En aquellos momentos», escribirá luego, «las investigaciones químicas y sus aplicaciones prácticas estaban teniendo un gran auge, eran realmente atrayentes, pero, además, para mí servían para la docencia en enseñanza media y universitaria»[57]. Su hijo Rafael, sin embargo, piensa que estudió Químicas porque no existía, como carrera propia, Biología, que es lo que en realidad más le gustaba[58].

Aquel curso 1922-1923 estuvo lleno de incidentes. En marzo de 1923, la Universidad de Zaragoza consiguió que Albert Einstein, que había sido invitado a pronunciar unas conferencias en Madrid y Barcelona, hiciera un alto en la ciudad del Ebro para deleite de los científicos locales. Alvira no faltó a la cita.

Yo tuve una gran curiosidad por verlo, por conocerlo, y allá me metí en la gran sala de conferencias de la Facultad de Medicina y Ciencias. Duró la conferencia alrededor de una hora. Habló en alemán y llenó varios encerados de fórmulas matemáticas complicadas. No me enteré de nada pero salí satisfecho, contento porque había conocido a aquella gran figura de la ciencia. Han pasado más de sesenta años y todavía presumo cuando digo: yo conocí a Einstein y le oí una conferencia. Entonces ya llevaba su cabellera alborotada como le hemos visto en las fotografías que se han prodigado muchos años después[59].

Otro evento señalado de aquel curso fue un congreso nacional de estudiantes que había sido convocado en Zaragoza por la Confederación de Estudiantes Católicos, con Federico Salmón, futuro ministro de la CEDA, como presidente, y al que el Ministerio de Instrucción Pública había querido dar carácter oficial. Tuvo lugar en el paraninfo de la universidad en enero de 1923, y se dieron cita en él tres versiones del movimiento estudiantil: las asociaciones oficiales (o profesionales) existentes en cada universidad, las asociaciones católicas y las de carácter liberal o republicano, influidas por el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza. Los estudiantes católicos postulaban la confesionalidad de las asociaciones profesionales. Había gran expectación, y tras la intervención de un jovencísimo José Antonio Primo de Rivera, que representaba a la asociación profesional de estudiantes de Derecho de Madrid y que era contrario a la confesionalidad, el contraste de pareceres degeneró en tensión y volaron las sillas[60]. A Alvira le impresionó la figura de aquel muchacho de 19 años. «Cientos de estudiantes lo aclamaban y él pronunció unas vibrantes palabras que enardecían a todos. No cabía duda, allí había un líder»[61].

EL HIJO DEL TENIENTE DE ALCALDE

Ocho meses después del congreso nacional de estudiantes, el padre de aquel “líder” que había enardecido a sus compañeros universitarios, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de estado y obtuvo del rey Alfonso XIII todos los poderes[62]. En los años anteriores, la violencia política y sindical había puesto al país contra las cuerdas. En Zaragoza, el golpe más duro había sido, en junio de 1923, el asesinato del cardenal arzobispo Juan Soldevila por unos anarquistas. Durante aquellos años, las huelgas, las bombas, los atentados, a cargo de los “pistoleros blancos” del Sindicato Libre o de los “reyes de la pistola obrera” de la CNT, aunque tenían su epicentro en Barcelona, también se hicieron sentir pesadamente en Zaragoza[63]. En las memorias de Alvira no faltan referencias.

Una noche, a la hora aproximada de la cena, hizo explosión una bomba en la parte de atrás del Hotel Universo o Cuatro Naciones, situado en la calle de Don Jaime I, no lejos de nuestra casa. La explosión la oímos perfectamente. Pero a los pocos minutos hizo explosión una segunda bomba, puesta con un pequeño retardo para que alcanzara a los que acudieron al oír la primera, cosa que ocurrió. No había llegado mi padre todavía a casa, y como no sabíamos exactamente el lugar de la explosión, pasamos un rato, hasta que llegó poco después, de gran susto[64].

En ese ambiente, un sector consistente de la opinión pública acogió con benevolencia a Primo de Rivera como el “cirujano de hierro” que España necesitaba. Cabe pensar que también entre los Alvira aquel cambio político fue bien recibido. El asesinato del cardenal Soldevila, el prelado que había dado la confirmación a los hijos mayores[65], no podía dejarles insensibles. Lo que quizá nadie en aquella casa se esperaba es que, al año siguiente, el jefe de familia fuera a ser propuesto por el gobernador civil, Manuel Semprún, como concejal del ayuntamiento de Zaragoza: con la dictadura en vigor, no siendo electivos los cargos municipales, el gobernador podía proponer para ellos a quien quisiera, y en este caso propuso al maestro Alvira. Las débiles protestas de apoliticidad del interesado no sirvieron para que aquel le retirara su confianza. Lo relata su hijo con el retórico expediente del diálogo.

Mi padre le dijo que le agradecía mucho que se hubiera acordado de él para ese puesto, pero que él no era, ni había sido nunca, político. Se había dedicado exclusivamente a su profesión. En estos momentos, eso que Vd. me dice, y que yo ya sabía, me gusta más. Prefiero hombres que no hayan militado en partidos políticos, pero que reúnan las condiciones de honradez, laboriosidad... que Vd. posee. Pero hay más, le dijo mi padre, yo no soy partidario de gobiernos dictatoriales. Bien, dijo el gobernador, no pretendo que haga Vd. dejación de sus opiniones, pero sí le ruego que ahora vaya Vd. a ese puesto para servir a la ciudad. Lo necesito y se lo ruego. Ante un ruego así y para servir a Zaragoza acepto, dijo mi padre[66].

Al cabo de no mucho tiempo fue nombrado teniente de alcalde, y en calidad de tal tuvo que hacer en ocasiones de alcalde en funciones. A partir de aquel momento, los Alvira tuvieron siempre en la puerta de la calle, tanto en la casa de San Andrés como en otra a la que por entonces se trasladaron, en la muy cercana calle de Estébanes, un guardia municipal de servicio[67].

Con su padre concejal hizo Alvira dos viajes, a Santander y Barcelona, que le dejaron muy buen recuerdo. El primero, en 1925, tenía por objeto visitar a alumnos de escuelas nacionales de Zaragoza que se encontraban en el sanatorio de la isla de Pedrosa[68]. No era la primera vez que veía el mar, pero quizá era la segunda. En sus memorias acredita la experiencia de descubrir el mar a un viaje realizado en 1914 a Gordejuela, también con su padre, para ver a su hermana Antonieta, que pasaba aquel curso en el colegio de su tía[69].

En el viaje a Barcelona, que padre e hijo hicieron en 1926 con ocasión de un intercambio de alumnos de escuelas públicas, conoció a su futura esposa, Paquita Domínguez[70].

LA “PEÑA”

Quienes han conocido a Alvira aseguran que antes de ella no había habido en su vida ninguna otra mujer[71]. Ciertamente, en estos primeros años de carrera sus relaciones eran sobre todo masculinas. El trato con sus amigos de la primera adolescencia, como Pascual Galbe o como su vecino Manuel Villarroya, se había reducido mucho, si no interrumpido totalmente, pero otros nuevos amigos habían reemplazado a aquellos: fundamentalmente, algunos compañeros de la universidad como Ricardo Arribas y Santiago Félez.

Con ellos y tres o cuatro más, entre ellos mi primo Carlos, formamos una “peña” de amigos. A la facultad íbamos mañana y tarde porque teníamos muchas horas de laboratorio. Con frecuencia a última hora de la tarde hacíamos una visita a la Virgen del Pilar y dábamos un paseo por la calle Alfonso. Había una enorme cordialidad entre nosotros y teníamos un gran respeto a los profesores[72].

Era, por tanto, una peña que tenía algo de club inglés con estándares formales altos. Pero, naturalmente, a sus componentes les gustaba divertirse. Los domingos iban habitualmente al café Ambos Mundos, en el paseo de la Independencia, que tenía fama de ser el más grande de Europa, a pesar de lo cual solía estar lleno, y en el que a veces había música. También iban juntos a las fiestas de los pueblos cercanos: a las de Cariñena, al menos, consta que fueron alguna vez[73].

Varios de los amigos de la peña empezaron a jugar a fútbol con algunos empleados de la Caja de Ahorros de Zaragoza en un modesto club cuyo primer presidente fue Ricardo Arribas y del que Carlos Alvira fue nombrado capitán: el Zaragoza Foot-Ball Club. Diez años después de su fundación, aquel club, fusionado en distintos momentos con otros tres (el Fuenclara, el Stadium Club y el Club Iberia), dio lugar al nacimiento de un equipo que estaba llamado a ser el más importante de la ciudad y que pronto ascendería a la primera división nacional. Su nombre oficial es, actualmente, Real Zaragoza Club Deportivo. «Sigo con gran simpatía el equipo de Zaragoza, porque lo vi nacer»[74], concluía Alvira al rememorar, al cabo de seis décadas, aquellos tiempos. Pero reconocía que en su momento aquello no le atrajo mucho y que solo de vez en cuando, alguna mañana de domingo, iba a ver jugar a sus amigos.

A él lo que le gustaba eran las corridas de toros, a las que había empezado a ir, llevado por su padre, ya en la época de Montemolín. En sus memorias da cuenta de esos inicios de su afición por la tauromaquia y de los toreros famosos a los que ha visto en el curso de su vida, así como de uno no tan famoso con el que, por ser de Villanueva de Gállego y de familia conocida de la suya, había estado especialmente encariñado: Jaime Ballesteros, “Herrerín”, a quien mató un toro en 1914, con 23 años[75]. También dedica un párrafo a Ángel Soria Velasco, con quien convivió en Madrid durante la guerra, pues era hijo de la dueña de una casa en la que estuvo alojado varios meses[76]: torero entonces muy joven, al cabo de algún tiempo −en 1948, a los 30 años— corrió la misma suerte que Herrerín. Alvira mantuvo el interés por los toros toda su vida, aunque más en sus años de juventud, en los que con algunos amigos de la peña iba con frecuencia, los domingos por la tarde, a las corridas que hubiera en Zaragoza[77].

Además de divertirse, Alvira estudiaba las horas necesarias: lo dice expresamente en sus memorias. Sobre este particular, sin embargo, las noticias que proporciona son mucho más parcas que las que guardan relación con las ocasiones de esparcimiento. Por lo que concierne al profesorado, solo da alguna información sobre Antonio de Gregorio Rocasolano, catedrático de Química General y, desde 1929, rector de la universidad; sobre Gonzalo Calamita, catedrático de Química Orgánica y decano de la facultad; y sobre dos profesores entonces muy jóvenes, Juan Martín Sauras y Juan Cabrera, que al comenzar la guerra lo pasarán mal en aquella ciudad que quedó en poder de los militares sublevados[78].

Las memorias de Alvira también dedican un par de párrafos a un profesor particular de dibujo: el pintor Abel Bueno, de Villanueva de Gállego, amigo de su padre. Sus clases le ayudaron a sacar sobresaliente en la asignatura de Dibujo Geométrico. Abel Bueno dirigía en Zaragoza una academia de dibujo y pintura bastante conocida. Era un hombre de acendrada religiosidad y tenía un hijo en el seminario: el futuro cardenal José María Bueno Monreal. También tenía una hija, Isabel, pintora de trayectoria breve pero no insignificante (se conservan cuadros suyos reveladores de talento), que jovencísima puso fin a su vida. «Un hecho trágico ocurrió en aquella casa», cuenta sucintamente Alvira: «La hija apareció un día ahorcada en su habitación. Pacientemente había hecho un cordón con hilos, y con él se ahorcó. Para aquel padre tan bondadoso, para aquel hijo próximo sacerdote, fue un golpe muy duro»[79]. Para él, futuro autor de libros sobre educación familiar, fue una experiencia que le enseñó lo impotente que puede sentirse a veces un padre, por más entregado que esté a sus hijos, ante los trastornos y el sufrimiento interior de estos.

Fuera de ese sobresaliente en Dibujo Geométrico, obtenido en el curso 1924-25, el expediente de Alvira no es el de un alumno brillante, pues registra solo aprobados: tres en el curso 1922-23 (Mineralogía y Botánica, Matemáticas I y Zoología General), cuatro en el siguiente, 1923-24 (Química General, Matemáticas II, Física General y Química Analítica I), cinco en el curso 1924-25 (Química Inorgánica I y II, Química Analítica II, Lengua Francesa y Dibujo Industrial), dos en 1926 (Química Orgánica I y Química Técnica), otros dos en 1928 (Ampliación de Física y Química Teórica), uno en 1932 (Lengua Inglesa) y otro, el último, Química Orgánica II, en el curso 1932-33[80].

LA SOMBRA DEL PADRE

En 1926, Tomás Alvira Belzunce empezó a no sentirse bien. Según su hijo, era el exceso de trabajo lo que principalmente minaba su salud. Además, fumaba. Aquel verano, por prescripción médica, pasó unas semanas en Jaca que parecieron sentarle bien[81], pero después el proceso de la enfermedad se reanudó. «Una tarde, al salir de clase, mientras el reparto de prendas del ropero escolar a los niños necesitados, se tapó el cuello con un pañuelo y mandó cerrar la puerta, porque le dolía la garganta», recordaba poco después un colega suyo. «Fue el principio del fin; muchas visitas de doctores especializados, opiniones contradictorias, comentarios a granel, alternativas frecuentes de temores y esperanzas, ya que nadie quería ver la espantable realidad que a largo paso caminaba»[82].

Se le diagnosticó tuberculosis laríngea y se le aconsejó un traslado a las afueras de la ciudad. «Nos fuimos a la calle Alba, a una casa que tenía una larga galería que daba al campo», recuerda Alvira. «Por allí podía pasear y estar en una hamaca»[83]. Tuvo que cesar en el ayuntamiento. Tuvo también que ceder en parte su academia. «Accedió a asociarse con don Orencio Pacareo y don Pedro Arnal, prestigiosos maestros de Zaragoza, para montar una academia entre los tres, lo cual le disminuía mucho el trabajo»[84]. Pero la enfermedad siguió su curso, tozuda, inexorable.

Tomás Alvira Belzunce murió el 6 de junio de 1927, con solo 47 años. Al día siguiente tuvo lugar la conducción del cadáver al cementerio. La presidía, representando al Gobierno, el ministro de Justicia, Galo Ponte, que además subió a la casa familiar a dar personalmente el pésame. Alvira estaba enfermo y no pudo participar en los actos, pero muchos años después todavía era capaz de recordar los detalles del cortejo fúnebre, tal como le habían sido referidos: «Rompía marcha la guardia municipal montada en traje de gala, y después de dos largas filas seguía el féretro llevado por seis bomberos en traje de gala»[85].

El ayuntamiento de Zaragoza acordó dar su nombre a la escuela de Montemolín, que aún lo conserva casi un siglo después. El de Villanueva de Gállego organizó al cabo de unos meses un acto de homenaje en el curso del cual se puso una lápida conmemorativa en la escuela. Para el hijo, fue el momento de salir del cascarón. «Asistieron una gran cantidad de personas de Villanueva y de Zaragoza, y pronuncié yo el primer discurso de mi vida»[86].

Era su primer discurso, pero era también el último adiós a un mundo que se le escapaba de las manos. Era, inevitablemente, una elegía no solo a su padre sino a todo lo que la presencia de este había representado en su vida: seguridad, sabiduría, proyección exterior…

[1] MM, p. 10.

[2] Cfr. Víctor GARCÍA HOZ, La educación en la España del siglo XX, Madrid 1980, p. 37.

[3]MM, p. 31.

[4] Cfr. Víctor JUAN, “Delantal”, en Museo Pedagógico de Aragón, El Magisterio de Aragón a su fundador, edición digital facsímil, Huesca 2013, p. I.

[5] MM, p. 2.

[6] MM, pp. 2-3.

[7] MM, p. 10.

[8] MM, p. 3.

[9] MM, p. 39.

[10] Cfr. Josi SAUCA, Semblanza de un barrio, Montemolín, Zaragoza 2019.

[11] MM, p. 9.

[12] Cfr. AV 1997, p. 19.

[13] MM, pp. 22-23.

[14]Cfr. AV 1997, p. 187.

[15]MM, p. 5.

[16]MM, p. 4.

[17]MM, p. 9.

[18]MM, p. 6.

[19]MM, p. 8.

[20]MM, p. 7.

[21] Sor Antonia Alvira a TA, Miranda de Ebro, 10 de octubre de 1939 (AFA, caja 1).

[22] Sor Antonia Alvira a TA, Gordejuela, 13 de marzo de 1940 y 9 de septiembre de 1941 (AFA, caja 1).

[23] TA a Josemaría Escrivá, Madrid, 26 de junio de 1948 (AGP M.1.1, 1005-G33).

[24] MM, p. 14.

[25] Cfr. Juan Francisco BALTAR RODRÍGUEZ — Manuel J. PÉLAEZ, “Jiménez Vicente, Inocencio”, en Manuel José PELÁEZ ALBENDEA (ed.), Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, t. 1, Zaragoza 2005, pp. 438-439; Martin FITZGERALD, “La Escuela Social de Zaragoza”, en Teodoro LÓPEZ (ed.), Doctrina social de la Iglesia y realidad socioeconómica. En el centenario de la Rerum novarum, XII Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1991, pp. 185-195.

[26] Cfr. Enrique BARBERO LAHOZ, “Antonio Lasierra Purroy (1871-1937)”, en Luis GERMÁN (dir.), Grandes empresarios aragoneses, Zaragoza 2009, pp. 128-132.

[27] MM, p. 14.

[28] MM, p. 32.

[29] MM, p. 4.

[30] MM, p. 9.

[31] MM, p. 28.

[32] Cruz Laplana a M.ª Teresa Alvira Maza, Cuenca 12 de junio de 1927 (AFA, caja 1).

[33]