14,99 €

Mehr erfahren.

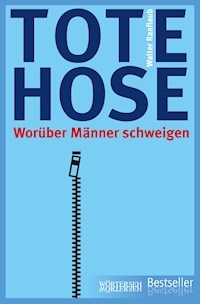

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Walter Raaflaub, ein von seinen Patienten als Arzt und Mensch geschätzter Allgemeinmediziner, erkrankt 2002 an Prostatakrebs. Eine radikale Operation bringt zwar den gewünschten Erfolg – der Krebs scheint besiegt –, doch der Eingriff führt zu Impotenz. Der Arzt, der zum Patienten wird, hat daraufhin das bisher einzige persönliche Buch mit fachlichem Hintergrund zum Thema Impotenz geschrieben. Dabei ist es ihm gelungen, viele unserer Probleme auf eine menschliche und oft auch witzige Art zu relativieren. In seinen Tagebuchaufzeichnungen schafft Walter Raaflaub das eigentlich Unmögliche: Er beschreibt ein schwieriges und schwerwiegendes Thema federleicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Die Namen von Patientinnen und Patienten sowie von einigen andern Personen sind geändert.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© Wörterseh, Lachen

Wörterseh-Bestseller als Taschenbuch1. aktualisierte Auflage 2020

Die Originalausgabe erschien 2007 als Hardcover mit Schutzumschlag

Lektorat: Jürg FischerLektorat aktualisierte Taschenbuchausgabe: Brigitte MaternKorrektorat aktualisierte Taschenbuchausgabe: Andrea LeutholdUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaSatz, Layout: Beate SimsonDruck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel

ISBN 978-3-03763-317-5 (Taschenbuch)ISBN 978-3-9523213-2-4 (Originalausgabe)ISBN 978-3-03763-514-8 (E-Book)

www.woerterseh.ch

Für Renata Du hast mich nach der Diagnose Prostatakrebs immer unterstützt, ermahnt und ermutigt. Du hast mit mir geweint und vor allem auch mit mir gelacht. Seit bald zwei Jahrzehnten erfahre ich, wie wichtig Verständnis und Mitgefühl an der Seite jedes ernsthaft erkrankten Menschen sind und wie selbst eine vermeintliche Katastrophe sich zur Chance für ein noch innigeres Zusammenleben entwickeln kann.

WALTER RAAFLAUB

»… dass man selbst ein Patient sein und ein Patient unter Patienten sein muss, dass man sowohl die Einsamkeit als auch das Gemeinschaftsgefühl im Dasein eines Patienten kennen lernen muss, um eine wirkliche Vorstellung davon zu bekommen, was es bedeutet, ›ein Patient zu sein‹ …«

Oliver Sacks (1933–2015): »Der Tag, an dem mein Bein fortging«

Inhalt

Über das Buch

Über den Autor

Bemerkungen zur Neuauflage

Vorwort

TAGEBUCH TEIL 1

Unfreiwilliger Selbstversuch – der Arzt wird zum Patienten

TAGEBUCH TEIL 2

Nachtrag 2020

Anhang

Potenzhilfsmittel

Medizinisches Glossar

Schweizer Ausdrücke

Selbsthilfegruppen Prostatakrebs und Beratungsstellen

Über das Buch

Walter Raaflaub, ein von seinen Patienten als Arzt und Mensch geschätzter Allgemeinmediziner, erkrankt 2002 an Prostatakrebs. Eine radikale Operation bringt zwar den gewünschten Erfolg – der Krebs scheint besiegt –, doch der Eingriff führt zu Impotenz. Der Arzt, der zum Patienten wird, hat daraufhin das bisher einzige persönliche Buch mit fachlichem Hintergrund zum Thema Impotenz geschrieben. Dabei ist es ihm gelungen, viele unserer Probleme auf eine menschliche und oft auch witzige Art zu relativieren.

In seinen Tagebuchaufzeichnungen schafft Walter Raaflaub das eigentlich Unmögliche: Er beschreibt ein schwieriges und schwerwiegendes Thema federleicht.

»Tote Hose ist ein eindrückliches und bodenlos ehrliches Dokument, das die ganze Spannbreite von Verzweiflung bis Mut, von Lebensfreude bis Resignation aufzeigt. Die Mischung zwischen medizinischem Fachjargon, intimen Gesprächen und dosiert eingesetzten Dialektausdrücken lässt einen – Seite für Seite – Walter Raaflaubs dunkle Stunden, aber auch Momente des Glücks miterleben.«

Anzeiger von Saanen

»Nirgends wird so viel gelogen wie bei der Sexualität. Hier nicht.«

Prof. Dr. med. George N. Thalmann

Über den Autor

© FotoGstaad.CH

Walter Raaflaub, geb. 1941 in Saanen, war Primar- und Hilfsschullehrer, Entwicklungshelfer und Taxifahrer, bevor er auf dem zweiten Bildungsweg Medizin studierte. Von 1990 bis 2006 führte er eine Allgemeinpraxis in Schönried. Seit 1976 sind mehrere Publikationen von ihm erschienen, zuletzt die autobiografischen »Taxigeschichten – Auf Umwegen ans Ziel« (Müller Medien). Walter Raaflaub ist verheiratet und lebt in Schönried BE. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne.

Bemerkungen zur Neuauflage

Liebe Leser, liebe Leserinnen

Noch immer erkranken in der Schweiz Jahr für Jahr rund 6100 Männer an einem Prostatakarzinom. Gegen 1300 sterben alljährlich daran. Allerdings tragen und akzeptieren diese Betroffenen ihre Krankheit nicht leichter, indem man sie zählt und statistisch erfasst. 6100 Prostatakrebskranke bedeuten ebenso viele Einzelschicksale – 6100 Männer, die mit den Auswirkungen ihrer Krankheit auf Partnerschaft und Familie zurechtkommen müssen.

Aus diesem Grund war meine Meinung sofort gemacht, als meine Verlegerin Gaby Baumann-von Arx mit der Idee kam, das Buch »Tote Hose« aktualisiert als Taschenbuch auf den Markt zu bringen: Ich stimmte interessiert zu. Denn das Thema hat nichts an Aktualität verloren. Möglicherweise sind Prostatakrebs mit den häufigen Operationsfolgen Inkontinenz und Impotenz heute stärker im öffentlichen Bewusstsein verankert als noch vor eineinhalb Jahrzehnten; im täglichen Miteinander wird über die Thematik aber leider nach wie vor lieber geschwiegen.

Nicht zuletzt waren es auch das anhaltende Medieninteresse und die über hundert positiven schriftlichen Reaktionen auf das Buch, die mich darin bestärkten, an einer sanft überarbeiteten Neuauflage begeistert mitzuwirken. So habe ich einerseits damals aktuelle, heute jedoch unwichtig gewordene Begebenheiten gestrichen. Andererseits gab es Neuentwicklungen bei den Medikamenten zur Behandlung erektiler Dysfunktion; diese habe ich mitaufgenommen und die bewährten »älteren« Medikamente in Dosierung und Anwendung den neuesten Richtlinien der Hersteller angepasst. Die Tagebucheinträge, die meinen eigenen schwierigen Weg von der deprimierenden Diagnose »Prostatakrebs mit erheblichen Nebenwirkungen« zu einer wieder abwechslungsreichen und befriedigenden Ehe wiedergeben, sind hingegen weitgehend unangetastet geblieben.

Im Januar 2020 schrieb mir ein Leser aus Österreich: »Besonders nach meiner radikalen Prostatektomie im Frühjahr 2016 war mir Ihr Buch ›Tote Hose‹ eine ganz enorme Hilfe. Ohne Ihr Werk wüsste ich gar nicht, wie ich psychisch mit der Situation fertig geworden wäre. Danke für alle fachlichen Tipps, für Ihren Humor und Ihre sehr hilfreiche Ehrlichkeit und ungeschminkte Offenheit. Ich war vierzig Jahre in einem anspruchsvollen Beruf tätig und habe nun im Ruhestand noch dazulernen dürfen – dank Ihres Buches!«

Eine hoffentlich ebenso hilfreiche, ermutigende Lektüre wünscht Ihnen, liebe Leser und Leserinnen,

Walter Raaflaub, im März 2020

Vorwort

Es gibt Schicksale, die berühren. Oft werden sie nur hinter vorgehaltener Hand weitergegeben. Nicht so hier. Walter Raaflaub zeigt die ganze Wirklichkeit, die Verzweiflung und das Leiden, die Männer mit diesem Problem durchleben. Als ich Walter Raaflaub kennen und schätzen gelernt habe, war er impotent und inkontinent. Letzteres einschneidende Problem mit tiefgreifender Wirkung auf die Lebensqualität konnte weitgehend behoben werden. Blieb die Impotenz, das Thema dieses Buches.

Am Anfang steht das Prostatakarzinom, die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung des älteren Mannes. Je nach Alter und Lebenserwartung und je nach Ausdehnung des Karzinoms ist eine unterschiedliche Therapie angezeigt. Der Arzt Walter Raaflaub entscheidet sich, zusammen mit dem behandelnden Urologen, angesichts seines lokal begrenzten Krebses ohne Nachweis von Metastasen, die Prostata chirurgisch entfernen zu lassen. Es kommt zu Komplikationen. Zu Impotenz und Inkontinenz.

Der Leser wird in den Strudel von Raaflaubs Schicksal hineingezogen. Er, der in seiner Praxis fast täglich mit großem Leid konfrontiert ist, vermittelt uns den Umgang mit der eigenen schrecklichen Diagnose und deren Konsequenzen.

Bleibt die Frage: Kann Raaflaub sich als Professioneller dem Zirkelschluss Negation–Wut–Verzweiflung entziehen? Schließlich ist er ja nicht nur Arzt, sondern auch Vater und Ehemann. Er kann. Der Autor lässt uns durch seine ausführlichen Notizen lebhaft mitfühlen, miterleben und nachvollziehen, wie es sich anfühlt, ein impotenter Krebspatient zu sein. Er beschreibt den Alltag eines Allgemeinpraktikers auf dem Lande und den seiner Frau, einer Anästhesistin. In Rückblenden bekommt der Leser Einblick in die Vorgeschichte der Protagonisten und nimmt teil am Familienleben – Raaflaubs haben zwei inzwischen erwachsene Söhne.

Parallel zur eigenen Geschichte erzählt der Autor eine zweite. Die Geschichte seiner Schwägerin, die an einem metastasierenden Dickdarmkarzinom erkrankt ist. Wie schlimm sind nun im Vergleich dazu Impotenz und Inkontinenz? Für Raaflaub relativiert sich das eigene Leiden. Die lebensphilosophischen Gedanken, das Mitgefühl, das schlechte Gewissen, besser dran zu sein als sie – all dies kann der Leser durch die direkten und feinfühligen Beschreibungen hautnah miterleben.

Über Potenzstörungen wird oft geschwiegen. »Tote Hose« gibt ehrlich Antwort auf die Frage, wie es sich mit Impotenz lebt. Dem Autor gelingt es mit Humor, mit klarem Blick für die eigenen Stärken und Schwächen die Tragweite seiner Einschränkung und die damit verbundene Frustration im Alltag zu vermitteln. Wir sind solche Ehrlichkeit nicht gewohnt. Nirgends wird so viel gelogen wie bei der Sexualität. Bei Raaflaub nicht.

Das Problem der Impotenz wird verbalisiert. Es finden sich Frustration, Angst vor körperlicher Nähe, Verletzbarkeit, Hoffnungslosigkeit und doch auch wieder Abgeklärtheit und sogar Lachen. Die heute allgegenwärtige Sexualität wird auf ihre eigentliche Bedeutung zurückgeführt: die Intimität eines Paares.

Es hat Mut gebraucht, dieses Buch zu schreiben. Den Mut des Autors und der ganzen Familie, Einblick zu gewähren. Dass es möglich war, zeugt von einer respektvollen und intakten Ehe. Aber auch von einem innerfamiliären Zusammenhalt, der in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist.

Tote Hose? – Am Ende eben doch nicht. Walter Raaflaub zeigt auf, dass Mann und Frau damit fertigwerden können, und er weist auf das Wesentliche hin: Mensch zu sein, bedeutet, Schicksalsschläge einstecken und sie positiv verarbeiten zu können. Sein Fazit: Mannsein hängt niemals nur von der Potenz ab.

Prof. Dr. med. George N. Thalmann, Direktor und Chefarzt Urologische Universitätsklinik Inselspital Bern

TAGEBUCH TEIL 1

21. November 2002

Abendvisite. Daniel steht an meinem Bett, irgendwelche Papiere in der Hand. Es ist der fünfte Tag nach der Operation.

Der Eingriff ist, wie er mir noch am gleichen Abend und danach mehrmals versichert hat, routinemäßig verlaufen: Blutverlust gering, Operationsdauer wie üblich. Er habe bis nahe an die Kapsel resezieren1 können und 25 Gramm, was ziemlich viel sei, zur Histologie geschickt.

Und heute Abend kommt er ins Zimmer und sagt: »Die Histo ist eingetroffen. Hier – eine Kopie für dich.«

Pause. Er übergibt mir die Ergebnisse der Gewebeuntersuchung. Redet dann weiter, eher über die Resultate als zum Kollegen im Spitalnachthemd. Die angehende Pflegefachfrau Elvira steht unten am Bett, das Mäppchen mit meiner Krankengeschichte dienstfertig aufgeschlagen. Ist ihr die veränderte Stimme des Arztes nicht aufgefallen, nachdem er ein bestimmtes Wort erwähnt hat? Sein sorglicher Tonfall hat aus dem Kollegen soeben wieder einen Patienten gemacht.

Ich werde hellhörig, kenne Daniel zu gut. Vor zehn oder elf Jahren hat er seine Praxis eröffnet. Seither weise ich ihm die meisten meiner urologischen Patienten zu. Seit 1995 gehe auch ich bei ihm ein und aus, weil mich die Prostata je länger, je weniger in Ruhe gelassen hat. Wir sind uns fortan nicht bloß an Weiterbildungen mit anschließendem Nachtessen begegnet, sondern vor allem in seiner Praxis. Drei Prostata-Biopsien in drei Jahren, und jede dieser Gewebeentnahmen unangenehmer als die vorangegangene, weil die Beschwerden zwischendurch nicht abklingen wollten. Die erste Histologie war hochverdächtig ausgefallen. Nachfolgende Untersuchungen haben bloß eine chronische Entzündung ergeben. Schließlich habe ich selbst zur Operation gedrängt. Nacht für Nacht bin ich zum Wasserlassen drei- bis viermal aufgestanden. Der PSA-Wert, ab 4 Mikrogramm pro Liter Blut kontrollbedürftig, ist auch unter wochenlanger antibiotischer Therapie nicht mehr unter 10 gesunken.

Kaum hat Daniel den ominösen Begriff ausgesprochen, wird mir heiß im Gesicht. Der Kopfteil des Betts ist hochgestellt. Ich sehe an die dezent grün gestrichene Wand gegenüber. Dort stehen und leuchten die Buchstaben groß wie auf einer Leinwand: K-A-R-Z-I-N-O-M.

Bereits hat seine Stimme wieder einen kollegial-normalen Klang. Er blickt weiter in die Fotokopien und fährt fort – nach meinem Dafürhalten eine Spur zu sachlich.

»Du siehst – weniger als fünf Prozent sind Karzinomgewebe – eigentlich ein Zufallsbefund. Ich denke, da können wir mal abwarten. In vier Wochen nimmst du das erste postoperative PSA ab, anschließend im Dreimonatsintervall – vorläufig. Sollte es ansteigen, müssen wir allerdings möglichst bald radikal operieren. Aber das können wir ein andermal besprechen.«

Ich vernehme den relativ guten Bescheid. Aber er reduziert sich zwischen Hören und Verstehen auf ein Wort: Krebs.

Arzt und Schwester gehen hinaus.

Allein sein. Still daliegen. Augen zu? Augen offen? Und wohin schauen – vorwärts? Rückwärts? Das Wort an der grünen Zimmerwand ist verschwunden.

Woran denken?

Und wie?

Es denkt und erinnert von selbst.

Es war im Spital von Delémont. Zum ersten Mal, seit Renata und ich Medizin studierten und eingesetzt wurden als Unterassistenten, genannt »Unterhund« oder »Uhu«, waren wir dabei, als man einem Patienten die Diagnose »Krebs« mitteilte. Man führte einen etwa sechzigjährigen Mann in einem viel zu weiten Spitalnachthemd ins Chefarztbüro. Oberärzte und Assistenten standen gelangweilt herum. Für meine Frau und mich war diese Art der Hinrichtung neu.

Der auf die Knochen abgemagerte Mann, von dem die Pflegenden sagten, er habe sich vom Handlanger zum selbständigen Schreinermeister hochgearbeitet, kam aus der Abteilung von Eduard, dessen Uhu ich war. Meist fanden wir den Kranken bei unserer Visite im Bett, zusammengerollt wie ein leidender Hund, aber den Kopf nicht auf den Pfoten, sondern neben dem Kissen. Der Speichel lief aufs Leintuch oder in einen Gazeknäuel. Er konnte nur noch Flüssiges zu sich nehmen, und auch das kam im Schwall zurück, wenn er zu hastig am Trinkhalm sog und sich verschluckte.

Hinter dem Schreibtisch, der ein gutes Drittel des Büros einnahm, saß der Chefarzt, lehnte sich zurück, räusperte sich und begann mit der Exekution. »Sie haben einen Tumor.« Und als der Kranke unter dem Hieb zusammenzuckte, stotterte, nichts Vernünftiges fragen oder antworten konnte, knallte der Chef mit einer Präzisierung nach: »In der Speiseröhre. Drum die Schmerzen und Schwierigkeiten beim Schlucken … Zum Operieren zu spät …«

Und zum Fertigmachen das Tröstende: »Aber was wollen Sie? Eines Tages krepieren wir so oder so. Wir alle.«

Wörtlich, wenn auch französisch.

Die feine Methode dieses Chef-Mediziners und die entsetzten Augen des Patienten in der üblichen Spital-Sträflingsmontur, dem man sein Todesurteil sozusagen ins Gesicht gespuckt und um die Ohren geschlagen hatte, verleiteten mich damals zu einem Gedicht. Nie dachte ich in den folgenden vierundzwanzig Jahren daran, es könnte irgendwann mit mir selbst zu tun haben.

Jetzt weißt du es. Das Schicksal hat entschieden. Es ist ein Krebs. Man hat dich »aufgeklärt«. Zwar wurde das präzise Wort vermieden, doch hast du längstens schon genug gehört.

Mit einem Mal ist alles grundverschieden. Erbittert noch dein Körper aufbegehrt, so lange vor der Zeit schon zu ermüden, derweil der Geist sich mit Verneinen wehrt.

So schwierig ist es, Krankheit anzunehmen – Wie brauchts erst Mut, dem Tod nicht auszuweichen, nicht zu verfluchen die verbliebne Zeit!

Die Diagnose konnte dich nicht lähmen. Zuletzt begreifst du sie als Trost und Zeichen, dass wir nur Teil sind der Vergänglichkeit.

Und die andere Erinnerung: Universitätsspital, Blockkurs Chirurgie, viertes Studienjahr, Schilddrüsen-Sprechstunde. Eine Art Fallvorstellung im kleinen Kreis. Chirurgen, Onkologen und Endokrinologen besprachen wöchentlich einen Fall und legten einen gemeinsamen Therapieplan fest.

Ganz vorn in dem unfreundlichen Zimmer, als »Demonstrationsraum« bezeichnet, saß uns zugewandt ein junges Paar. Der Mann schwitzte, schien sich ungut zu fühlen und griff häufig in den Hemdkragen, als beenge ihn seine Krawatte. Immer war es zu warm in dem kahlen, neonerleuchteten Raum. Man zwängte sich in die modernen Stühle mit aufklappbarer Schreibunterlage und wusste nicht, saß man nun in einer Schule oder im Spital. Ein Chirurg blätterte in einem umfangreichen Krankendossier. Er hatte mich während des Vierundzwanzig-Stunden-Dienstes in der Notfallpforte angeschnauzt, ich solle gefälligst mal alle Bänder des Sprunggelenks auswendig lernen, statt dauernd Notizen zu machen. Ein Assistent las im »Spiegel«. Die meisten seiner Kollegen signierten Berichte. Einer kämmte sich und steckte den Kamm erst ein, als die großen Tiere hereingeschritten kamen.

Der Professor, wie immer in zu kurzer weißer Klinikhose und schwarzen Socken, bat einen Leitenden Arzt, den Fall vorzustellen. Ich hörte kaum zu. Mich interessierten die Leute dort vorn, vor allem das Gesicht der Frau. Sie strengte sich an, dem medizinischen Palaver zu folgen. Angst in den weit offenen Augen, schien sie sich zu bemühen, den Ausführungen des Referenten irgendetwas zu entnehmen, wovon sie überzeugt schien, dass wir alle es längst wussten. Oder ahnte sie Bedrohliches eben darum, weil in so vielen Fachausdrücken geredet wurde?

Ihr Mann saß da wie einer, der sich widerwillig für ein Jahrmarktsspektakel zur Verfügung gestellt hat. Im Übrigen schien ihn die Sache nichts anzugehen. Von seiner Schilddrüse war hier die Rede, nicht von ihm. Vor wenigen Wochen war er zum Leiter einer größeren Bankfiliale ernannt worden, er hatte zwei kleine Kinder daheim und eine tüchtige Frau. Aber das stand für ihn ganz klar nur am Rand der Krankengeschichte. Die Therapie seiner Schilddrüse wurde hier erörtert und weiter nichts. Irgendwie unberührt, fast dümmlich blickte er nach dem Referenten, als hätte ihm dieser soeben rote Tinte über seine Krawatte geleert. Das Gesicht der Frau hingegen verriet, dass die Flecken wirklich da waren, sich bereits in Blut verwandelt hatten. Sahen wir es denn nicht auch, sahen wir nicht, in welcher Gefahr sich ihr junger Ehemann befand?

Ich hätte sie gern beruhigt oder getröstet. In meiner studentischen Einfalt vermochte ich der Fallvorstellung bis dahin nichts zu entnehmen, was die Besorgnis der Frau gerechtfertigt hätte.

Unser Oberarzt neigte sich mir unmerklich zu.

»Etwa sechs Monate …«, flüsterte er.

»Wie?«, flüsterte ich zurück. »Bloß ein halbes Jahr Therapie?«

Der Chirurg neigte sich noch ein bisschen näher. Er sprach so leise, dass auch ich mich zu ihm neigen musste. »Überlebenszeit. In sechs Monaten …«

Und ohne die Hand von seinem Knie zu nehmen, zeichnete er mit dem Zeigfinger ein kleines Kreuz auf seine schneeweiße Spitalhose.

Ja, schön war das Leben, sechs Jahre verheiratet waren wir damals, und es faszinierte, miteinander Medizin zu studieren. Ein hochinteressanter Fall war uns soeben vorgestellt worden. Und fürwahr ein seltener Krebs, dieses Thyreoidea-Hämangio-Endotheliom.

Ich stelle den Kopfteil höher. Rechterhand des Betts die Fenster. Es ist mir bisher nicht aufgefallen: Eiger, Mönch und Jungfrau stehen dem Spital, dem Altbau-Trakt und sogar meinem Zimmer genau gegenüber.

»Ihr scheinheiligen, verdammten, verreckten Lumpenhunde«, sage ich sehr laut. »Ihr hockt da oben, majestätisch wie auf zehntausend kitschigen Ansichtskarten. Aber wenn ein einziger armer Siech da weit unter euch zufällig den Bescheid bekommt, er habe Krebs, dann seid ihr genauso am Arsch wie ich. Wem nützt sie dann, eure protzige, beschissene Majestät, wem?«

So grob rede ich vor allem beim Autofahren. Jetzt bin ich nicht allein im Auto. Aber allein mit einer Neuigkeit: Ich habe Krebs.

Das unlogische Selbstgeschwätz lächert mich. Dann, immer noch ziemlich laut, aber nicht mehr zu den Bergen, bloß zu mir:

»Halt! Der Schock hat doch den Sinn, herauszufinden, was jetzt dringend ist. Was für Probleme haben wir? Welche sind wichtig?«

Unter Zeitungen und Büchern auf dem Lehnstuhl zwischen Bett und Fenster reiße ich den Notizblock hervor und schreibe, wie es mir einfällt. Weihnachtsgeschichte: unwichtig. Kolumne: unwichtig. Romanfragment »Schaf von Schibo«: unwichtig. Präsidium Spital-Abgeordnetenversammlung: unwichtig! Zukunft von Michael und Matthias: sehr wichtig. Familie: sehr wichtig! Praxis: noch wichtig?

Ich erschrecke. Diese paar Stichwörter – machen sie mein ganzes Leben aus? Ists nichts anderes? Nichts Erhabeneres? Nur das?

Es wäre ja gelacht: Da schickt sich einer an, wieder einmal seinen Standort zu bestimmen, und er muss feststellen, dass er möglicherweise gar nicht steht im Leben, sondern schwimmt.

Wenig später rufe ich Renata an.

»Ich habe es irgendwie vermutet«, sagt sie. »Aber wir haben schon anderes gemeistert. Wir meistern auch das.«

Wenn es so einfach wäre, wie sie es sagt.

Man kommt nochmals ins Zimmer.

Frau Matoschi, die albanische Spitalgehilfin, bringt mir das Abendessen. Sie stellt das Tablett auf das Tischchen, nimmt aus der Nachttischschublade die Serviette, legt sie neben den Teller, wünscht freundlich und aufmerksam wie immer »einen guten Appetit« und geht.

Elvira, die angehende Pflegefachfrau, tritt zögernd ans Bett.

»Das muss doch ein Hammer sein – wenn man … so päng eine solche Diagnose bekommt.«

»Was meinen Sie mit ›eine solche Diagnose‹?«

Elvira blickt verlegen auf den Schreibblock, der noch auf der Decke liegt. »Der Arzt hat doch gesagt, Sie haben … es sei … ein Karzinom.«

»Ist es auch. Aber was es sonst noch ist … für mich … ich weiß es noch nicht. Ein Hammer wirds schon sein. Aber anders, als wenn man sich mit dem Hammer auf einen Finger haut. Der Schlag und der Schmerz kommen beim Wort Krebs wahrscheinlich nicht zur gleichen Zeit.«

Elvira nickt. Zupft wortlos eine Falte aus der Bettdecke. Streicht darüber, als wische sie eine Verlegenheit weg. Steht noch einen Moment da, sagt leise: »Also dann gute Nacht.« Und geht hinaus.

Danke, Elvira, danke, du wirst eine gute Pflegefachfrau, du hattest immerhin den Mut, das Wort in den Mund zu nehmen, das Wort, dem wir so gern mit »Schatten«, »Geschwulst«, »Gewächs« und hie und da mit »Tumor« aus dem Weg gehen – du hast recht, Elvira, er sagte, es ist ein Karzinom.

Und was wird jetzt?

26. November

Seit vorgestern daheim. Vor mir der Schreibblock mit dem kaum leserlichen Gekritzel aus dem Spital. Mein Entschluss, es ernst zu nehmen. Mit einer Art Tagebuch. Oder auch: einem Nächtebuch. Denn ob mit oder ohne Prostatakrebs: Warum sollte mir die Schlaflosigkeit nicht treu bleiben? Das heißt, ich werde, wenn ich nicht gerade für Notfälle außer Haus muss, vor allem schreiben, wenn die Familie schläft oder Renata nachts im Spital Anästhesien macht.

Aber wozu ein Tagebuch? Für mich? Für andere? Unnütze Fragen. Du hast sie dir seinerzeit auch nicht gestellt, als du über deine Arbeit bei den Leprösen in der Türkei ein Tagebuch führtest. Und doch ist etwas anders. Diesmal könnte eine therapeutische Absicht dahinterstecken. Jetzt bin ich ein Patient. Vielleicht auf lange Zeit hinaus Patient.

Gezwungenermaßen werde ich mich mit dieser neuen Rolle auseinandersetzen und mich immer wieder fragen müssen, auf welcher Seite des Schreibtisches in der Praxis ich denn nun gerade sitze. Aber Vorsicht! Wer Tagebuch führt, erliegt nur zu gern der Versuchung, bloß in den Fingerspitzen zu denken. Und auf dem Papier zerbrechen dann die Gedanken oftmals zu Wörtern. Vorsicht: Wörter und Worte sind nicht dasselbe …

Momentan sitze ich auf drei Lagen Schaumgummi. Der Urin ist noch sehr blutig, der Strahl hingegen kräftig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich könnte es also ohne weiteres wieder mit meinen Söhnen Michael und Matthias aufnehmen, wenns dazu käme, dass wir im Garten Wer-brünzelt-am-weitesten spielen sollten. Wie damals, als Renata nach der Kinderpause wieder arbeiten ging, um ihre Ausbildung zur Anästhesistin fortzusetzen, und ich als Hausmann die Familie betreute in Sempach.

Die Reaktion der beiden, als Renata ihnen von meinem Krebs berichtete:

Matthias: »Ist das wahr? Und wie geht es jetzt weiter?«

Und Michael: »Ich habe es vermutet. Ihr habt ja schon vorher am Tisch darüber geredet … Wie geht es Papa? Sagt ihr es andern Leuten?«

Die Kolumne: Seit Mai 2001 schreibe ich im Wechsel mit einem andern Allgemeinpraktiker in der »Schweizer Familie« unter der Rubrik »Aus der Praxis«. Ich schätze den gedanklichen Kontakt zur Leserschaft, deren Gesichter ich mir vorstelle, als säßen sie mir in der Sprechstunde nunmehr als Patientinnen und Patienten gegenüber. Und jetzt säße ich mir also mit einem Mal selbst gegenüber, schriebe auch für mich, wenn ich über einen Kranken schreibe? Wo verlaufen denn nun die Grenzen zwischen dem Kolumnisten, der auch Arzt, und dem Arzt, der auch Patient ist?

Vom Arzt zum Patienten: Warte ab. Du wirst dir zwangsläufig hie und da Gedanken darüber machen müssen, in welcher Haut du gerade steckst.

2. Dezember

Die bestellte Weihnachtsgeschichte für den »Anzeiger von Saanen« trotz Prostatakrebs doch noch geschrieben: »Frevel im Advent – Weihnachten vor 50 Jahren«. Wie mein Bruder Christian und ich auf Geheiß unserer Mutter, einer armengenössigen, schüchternen, im höchsten Maß autoritätsgläubigen und überkorrekten Witwe, im Staatswald ein krüppliges Tännchen stehlen gingen.

Unwichtig, klar. Aber auch Unwichtiges darfst du nicht einfach fallen lassen, weil das Schicksal ausgerechnet dir eins auf die Pfoten haut. Wenn du dem Redaktor der Lokalzeitung versprochen hast, bis zum Fünfzehnten eine Weihnachtsgeschichte abzuliefern, kannst du dich nicht am Zweiten davor drücken, weil du deine aktuelle Geschichte, die mit Weihnachten so ganz und gar nichts zu tun hat, viel wichtiger nimmst.

Warum fängst du an, Wichtiges und Unwichtiges gegeneinander abzuwägen? Wer sagt dir, was das eine oder das andere sei? Und was hilft es, zum Schluss zu kommen, dass ohnehin das allermeiste, was wir wichtig nehmen, nebensächlich ist? Du scheinst etwas nicht zu begreifen. Krebs hin oder her – du hältst immer noch einen Knäuel von Pflichten, Bindungen und Abhängigkeit in den Händen. Jeder noch so dünne Faden dieses Knäuels verbindet dich, ob du es willst oder nicht, mit andern. Und alle Fäden zusammengenommen knüpfen das Netz, das dich auffängt, wenn du meinst, mit deiner Diagnose und deiner Krankheit ins Bodenlose zu fallen.

Und darum – Weihnachtsgeschichte mailen und bitte, du Kalb, in Zukunft kein Selbstmitleid.

15. Dezember

Michael wird neunzehn. Er wünscht sich zum Geburtstag Geld, um seine Fotoausrüstung zu ergänzen.

Zu seiner Zukunft: wichtig. Sehr wichtig. Aber unbekannt. Bekannt ist momentan nur die Vergangenheit, wie er sie dem Psychiater erzählt hat. Nachdem er den Vorkurs der Schule für Gestaltung in Bern nach einem ersten Unterbruch vor wenigen Wochen definitiv verlassen hatte, schlugen wir ihm vor, mit einem neutralen Arzt zu sprechen. (Dass sie neutral seien, konnte Michael von seinen Ärzteeltern wohl nicht erwarten.)

Er war sofort einverstanden.

Der Psychiater – die langen Haare zum Rossschwänzchen gebunden, offenes Gesicht, angenehme Stimme – soll Michael mit den Worten empfangen haben, er habe einen schlurfenden, verladenen Typ mit verfilztem Haar in der Sprechstunde erwartet.

Nichts hätte näherliegen können. Gegen Ende der Sekundarschulzeit war er lernfaul geworden. Seine Lehrer äußerten sich kritisch zum Weiterkommen. Trotzdem schaffte er den Übertritt ins Gymnasium und mit minimalem Aufwand auch noch die ersten Semester im Internat Hofwil. Aber bald wurde die Chemie von Haschisch wichtiger als die der Halogene. Proportional zur steigenden Menge täglicher Joints und zum gelegentlich »exzessiven Alkoholkonsum«, wie es der Psychiater formulierte, stieg bei seinen Eltern die Zahl der kummervollen Tage und Nächte. Im März holten wir Michael nach Hause. Er war froh. Die Arbeit an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters fiel ihm danach leicht. Und offensichtlich auch die Aufnahmeprüfung an die Schule für Gestaltung.

Nach gutem Start verspürte er dann aber vor den Herbstferien eine erste Krise und sah sich für den Schulbesuch und die Abgabe von geforderten Übungsarbeiten wie blockiert. Eigentlich habe er Freude an der gestalterischen Ausbildung, sagt er, irgendetwas halte ihn aber noch zurück und wecke Ängste. Das Ganze erinnere ihn an die Situation im Gymer, wo er, als Lernen unabdingbar wurde, das Lernen nicht mehr gepackt habe. Seit dem 13. November ist er nicht mehr zur Schule gegangen und ist ratlos, wie es weitergehen soll.

Soweit, mit Michaels Okay, die Chronologie seines Absturzes. Unsere Familienchronik erhält damit – neben meiner Krebsgeschichte – ein weiteres unerfreuliches Kapitel. Renata und ich waren bisher überzeugt, in intakten Familien werde nicht gekifft. Da stellt sich natürlich die Frage: Hat Michael vielleicht eine andere Vorstellung von »intakt« als seine Eltern?

21. Dezember

Von einem Tag zum andern bricht die Saison los. Von einem Abend zum andern sind die unzähligen Fenster erleuchtet, deren Läden übers Jahr meist geschlossen bleiben. Statt 7000 Einwohner im Saanenland sinds mit den Gästen in den Hotelzimmern und Chaletbetten über Nacht 25 000 geworden.

Schnee bleibt noch bis zum Stefanstag Nebensache, auch wenn »weiße Weihnacht« seit Wochen in jeder Wettersendung ein Thema ist – wie jedes Jahr. Erst in der Altjahrswoche werden die Gäste nervös sein, den Hals recken und nach den Wolken gucken. Oder sie suchen wegen Bagatellen und aus Langeweile den Arzt auf und fragen just dann, wenn er ihre kerngesunden Lungen abhorchen sollte, wann es denn endlich genug schneie.

Bald kommt die Zeit, da ich keine Zeit mehr habe. Dreißig oder mehr Patienten pro Tag. Mit dem wöchentlichen Vierundzwanzig-Stunden-Pikettdienst, den Einsätzen als Kreisarzt, mit Nacht- und Wochenenddienst bin ich bis zu sechzehn Stunden täglich dran. Das heißt: häufige Hausbesuche. Für andere da sein. Ratschläge geben. Beruhigen. Reden. Auch wenn der Krebs mich schweigsam macht.

Neujahr 2003

Zwei Tage in unserer Casa Lucertolina in Brissago. Michael und Matthias, unsere beiden M, sind daheimgeblieben und feiern Silvester mit Kolleginnen und Kollegen.

Vor sechs Jahren hat Renata das Ferienhaus ihrem Vater abgekauft. An der Überschreibung in Locarno musste ich sie allerdings vertreten. Sie lag frisch operiert in einem Berner Spital. Diagnose: infizierte Myome – und kein Ovarialkarzinom, wie die Computertomografie hatte vermuten lassen. Nach der Hysterektomie konnten wir das Kapitel Schwangerschaftsverhütung abhaken.

Manches Jahr hatte Renata die Pille bequem gefunden, auch wenn sie sich anfänglich gegen das »Künstliche« sträubte. Die Brüste schwollen zwar jeden Monat an und spannten. Es war ihr jedoch angenehm, dass die Bauchkrämpfe bei der Menstruation unter der Pille verschwanden.

Als Medizinstudenten fürchteten wir uns, ein Kind in die Welt zu setzen. Wir waren frisch verheiratet, zwei unabhängige Menschen mit zuweilen komplizierten, unnachgiebigen Charakteren, die sich aneinander gewöhnen und die richtige Nähe finden mussten. Ein Säugling hätte diese schwierigen Jahre noch schwieriger gemacht. Meistens füllten die Vorlesungen mit den Praktika den ganzen Tag. Abends sollten wir büffeln, aber auch das Studieren wollte gelernt sein. Dass wir gemeinsam und nicht jeder in seiner Ecke lernen würden, war beiden von Anfang an klar, ohne dass darüber gesprochen wurde. Aber wie?

Schon bald bewährte sich das System »Notenständer«. Wir saßen davor, und darauf lag ein Buch oder ein Skript, die Seiten mit Wäscheklammern befestigt. Einmal las ich vor, und Renata strich an, was uns wichtig schien. Die Rollen wechselten, sobald einer heiser wurde. War etwas unklar, wurde unterbrochen und diskutiert. Vor einer Prüfung kam der Text in die zweite, selten einmal in eine dritte Lesung. Bis zur letzten Prüfung beim Staatsexamen blieben wir dieser Methode treu. Aare-Ufer, Bänklein im »Rosengarten« oder Wohnstube – sie funktionierte. Wann hätte da ein Kleinkind schreien dürfen? Selbst die Semesterferien waren ausgefüllt. Renata arbeitete als Sekretärin, ich hielt Schule oder war Taxichauffeur.

Nach der Geburt der Buben gebrauchten wir Kondome.

Feuer im Schwedenofen. Draußen Nacht. Am großen Fenster begucke ich vom Sessel aus das Feuerwerk in Ascona. Reni zwängt sich zwischen meine gespreizten Beine. Ich umarme sie von hinten, ihre Brüste in meinen Händen. Wir sitzen, schauen, schweigen. Dann sie, ohne das Feuerwerk aus den Augen zu lassen: »Was meinst du … bringen wir es fertig – hier, auf dem Teppich?«

Wir gehen uns waschen, die Kleider bleiben im Bad, und hopphopp zurück in die warme Stube, Licht aus, wir breiten ein Leintuch über den Teppich, findens zwar gut und warm genug so nah am Ofen, aber zu hart. Ich schleppe eine Matratze aus dem Doppelbett herbei, Laken drüber. Die Erektion hält. Wir liegen bequemer, das Feuer wirft Flecken an die Wände, färbt Renis weißen Bauch für Augenblicke orangerot, wir liegen gut, aber die Köpfe zu tief. Zurück ins Schlafzimmer, ich bringe unsere Kissen, die Erektion hält – und jetzt ists gut, jetzt ist alles sehr gut, es könnte nicht besser sein.

Bewiesen, was zu beweisen nicht nötig war. Die sogenannt kleine Prostata-Operation, die TUR-P, hat zwar zur Folge, dass die Ejakulation ausbleibt, das heißt, rückwärts in die Harnblase erfolgt, aber sie nimmt die Lust nicht und macht nie impotent.

(Das habe ich übrigens schon am zweiten Tag nach der Operation, versehen mit einem Blasenkatheter, im Spital bemerkt. Nach 23 Uhr wechselte der TV-Sender TeleBärn auf sein Erotikprogramm. Die Erektion war höllisch schmerzhaft, so dass ich aufjaulte und blitzschnell auf einen langweiligen Sender wechselte.)

8. Januar

Kontrolluntersuchung in der urologischen Praxis. Das PSA nach der Operation, bei der innerhalb der Prostatakapsel viel Gewebe entfernt wurde, erwartungsgemäß stark gesunken. Aber nur wenig unter den kritischen Wert von 4. Das bedeutet, es könnte noch Karzinomgewebe in den äußern Schichten oder gar in der Kapsel vorhanden sein. Bei über 4 muss wieder operiert werden. Ich fühle mich bei diesem Gedanken elender als damals, als man mir die Diagnose Krebs mitteilte.

Vielleicht soll das Ganze noch einmal eine Warnung sein: nicht unbescheiden werden. Gesundheit als Geschenk betrachten, Krankheit als Mahnung.

Beim Wegfahren in eine Gartenmauer gegenüber des Praxis-Parkplatzes geprallt. Beim Anblick des zünftigen Schadens an der hinteren Stoßstange kommt mir Janosch in den Sinn, ein Kollege aus der Rechtsmedizin. Er hat mich seinerzeit als erfahrener Assistent am ersten Arbeitstag durchs Institut und auch in den Seziersaal geführt. Janosch Molnar, immer gut gelaunt und aufgelegt zu einem Spaß, gescheit und hilfsbereit, wie er eines Morgens ins Büro stürmte, das wir zu dritt teilten: »He, Kumpel, hört zu, ich hab einen neuen Namen für Penis gefunden: Stoß-Stange …«

7. Februar

PSA 4,2. Letzthin CT des Beckens und Ganzkörper-Skelettszintigrafie bereits als Voruntersuchung im Hinblick auf die geplante zweite Operation. Resultat der Untersuchungen heute erhalten: keine Anhaltspunkte für Metastasen.

Man nimmt das hin, hat doch gewiss nichts anderes erwartet, die Situation im Gesamten ändert nicht. Aber wie wäre es, wenn der Befund anders lautete? Wenn ich bereits Knochen- oder Lymphknoten-Metastasen hätte?

Daher: Zu akzeptieren suchen, wie es ist. Sich bemühen, dankbar zu sein, dass es bloß so ist, wie es ist.

20. Februar

Lang nach Mitternacht Anruf der Polizei. Aufgebot als Kreisarzt. Messerstecherei, kein sicherer Täter, Anzeichen von Selbstverstümmelung. Man erwarte mich in anderthalb Stunden im Spital zur Untersuchung des angeblichen Opfers.

Am Nachmittag erwartet mich der Urologe in seiner Praxis zur Besprechung der Operation. Jetzt bin ich das Opfer, kein sicherer Täter. Krebs kommt manchmal einfach so. Laut oder leise ist er hinter uns her. Und viel schneller als erwartet hat er mich mit dem ungünstigen Verlauf eingeholt. Jetzt gilt es ernst: noch einmal unters Messer. Das heißt: Möglicherweise brauche ich das Präsidium der Spitalabgeordnetenversammlung gar nicht abzugeben. Die Kolumne in der »Schweizer Familie« ebenso wenig. Lokale Spitalpolitik, Journalismus, Arztpraxis – das Schicksal nimmt mir vielleicht schon bald meine Beschäftigungen ungefragt aus der Hand. Und meine Familie, die mir so wichtig, am allernächsten ist – bleibt sie mir erhalten, und bleibe ich ihr?

22. Februar

Die Information hat stattgefunden.

Beim Prostatakarzinom nach vorheriger TUR-P ist die radikale Prostatektomie, die vollständige Entfernung der Prostata, die Therapie der Wahl, sofern der Krebs die Kapsel des Organs noch nicht überschritten hat. Ferner soll die Lebenserwartung für den Betroffenen mindestens noch zehn Jahre betragen. (Da hätte ich ja für einmal Glück gehabt, relativ gesehen.) Operiert wird in meinem Fall retropubisch, das heißt: Schnitt vom Bauchnabel bis zum Penis. Entfernt werden die restliche Prostata mit der Kapsel und damit auch der Abschnitt der Harnröhre, der durch die Prostata verläuft. Dadurch wird die Harnblase am Unterpol eröffnet. Ferner reseziert man die Samenblasen mit den Endstücken der Samenleiter und möglichst alle regionären Lymphknoten. Die verkürzte Harnröhre wird mit dem Blasenhals, den man wie einen kopfstehenden Tabaksbeutel zusammenzieht, wieder vereinigt und eingenäht.

Eine große Operation. Sie soll aber bei den heutigen Techniken sehr sicher geworden sein.

Als wichtigste Nebenwirkungen gelten die beiden I: Inkontinenz und Impotenz. Total undicht werde, so heißt es, ungefähr einer von hundert, zu teilweisem Harnverlust beim Husten, Niesen, Pressen und Lachen komme es bei etwa fünfzig Prozent. Und, wenn man ehrlich sei, bei fast hundert Prozent zu Impotenz. Nach andern Quellen, je nach Radikalität der Operation, sind es fünfzig bis achtzig Prozent. Dies der Preis für ein Leben danach, ein Leben hoffentlich ohne Krebs.

Operationstermin: 7. April.

2. März

»Tag der Kranken«. Dieser Tag ging mich nie etwas an. Trotz Tuberkulose in der Kinderzeit an den Mandeln, in der Lunge und in einem Fußgelenk; trotz tausend Tagen in Spitälern und Sanatorien bis ins Alter von dreizehn Jahren und mehr als zwanzig Spitalaufenthalten insgesamt, und trotz Schädelbruch, Magenoperation und Myokarditis habe ich mich bisher gesund gefühlt.

Der Tag der Kranken war für die Kranken und nicht für einen Glückspilz wie mich mit hinderlichen Pannen und Defekten dann und wann. Warum glotzt mich dieses Jahr der Kranken-Tag aus allen Zeitungsspalten an? Auch das unaufrichtige Radio- und TV-Geplapper irritiert. Reden sie diesmal wahrhaftig auch zu mir? Was ist denn am Krebs anders, dass dieses Wort den Blick aufs Gesundsein so gründlich verstellt? Vielleicht ahnen wir, dass der Krebs nicht nur aus bösartig wuchernden Zellen besteht, sondern ebenso aus wuchernden Zweifeln und Ängsten. Ist es das Gefühl, den Krebs nie wieder ganz loszuwerden, auch wenn er medikamentös getötet, bestrahlt und herausgeschnitten ist? Bleibt für immer ein Schatten in uns zurück, oder stehen wir uns mit der Krebsangst vor der Sonne, die doch auch für uns weiterhin scheint?

Erste Eigenblutspende. Bei der Operation könne ich relativ viel Blut verlieren, heißt es. Das vor dem Eingriff abgenommene Blut kann als Konserve aufbewahrt und mir während und nach der Operation wieder zugeführt werden.

Renata, als Anästhesistin am hiesigen Spital, zapft ihrem Gemahl eigenhändig das Blut ab. Anschließend kurzer Schwatz bei einer Bouillon in der Spital-Cafeteria.

8. März

Casa Lucertolina zu zweit. Zum ersten Mal Viagra geschluckt. Um schon einmal zu spüren, wie es nach der Operation täte und wäre, wenn es noch täte. Ich schlucke die eckige blaue Pille, warte. Nach wenigen Minuten, lang, lang, bevor sie wirken kann, steht er schon.

Amüsant für beide.

»Bei dir steigt ja die Milch in der Pfanne schon, bevor wir die Kochplatte überhaupt eingeschaltet haben«, sagt Reni.

18. März

Zu Sibylle M. ins Nachbardorf gerufen worden. Den Totenschein ausgefüllt. Sie war gleich alt wie Renata, und wir waren befreundet. Fortgeschrittenes Pankreaskarzinom. Vor weniger als zwei Wochen hatte Sibylle mit uns und ihrem Mann noch ein Tässchen Tee getrunken. Gleich darauf war sie nach oben gegangen, um ihn wieder auszukotzen. Nicht mal mehr Flüssiges ging durch den Magen. Sie brachte noch ein Lächeln zustande, als sie sich wieder zu uns setzte. Wir redeten über mancherlei und auch über das Sterben. Sie tat es sehr ruhig und ohne jede Angst.

Im Lauf der Jahre war es mir häufig vergönnt gewesen, mit Todkranken zu sprechen. Nicht selten hatte ich dabei erleben können, wie zumindest ein Teil ihrer vollkommenen Gelassenheit auf mich übergegangen war. Angesichts von Sibylles Zustand hingegen zog sich mein Innerstes zusammen. War es, weil ich zum ersten Mal spürte, der Tod könnte auch mir auf den Fersen sein? War es, weil ich in der Praxis zurzeit ohnehin das Gefühl habe, eher vom Tod als vom Leben umgeben zu sein?

Herr Lauener, Hotelier, 1944: Prostatakarzinom im Endstadium. Das jüngste Kind ist zwölf.

Assistenzärztin, 1972: Lymphom.

Frau Gruber, 1950: Mammakarzinom. Als vor neun Jahren die Diagnose gestellt wurde, sagte sie in der Praxis zu mir: »Wenn ich es doch noch erleben könnte, dass meine Kinder aus der Schule kommen!« Sie hat es erlebt. Aber seit einigen Monaten weiß sie: Metastasen in Wirbelsäule und Lunge. Und jetzt noch die fürchterliche Nachricht: In der andern Brust wächst ein Zweitkarzinom. Was wird das für ein Sterben werden?

Und diese Buchführung über Todgeweihte doch nur, um mir zu beweisen, dass ich immerhin noch eine Spur besser dran sei als sie alle. Ich komme vielleicht sogar mit einem blauen Auge davon, nein – mit einem lahmen Penis.

26. März

Heute die vierte und letzte Eigenblutspende. Mittagessen mit Renata im Spital zur Feier des vollendeten neunundzwanzigsten Ehejahres. Unsere beiden M wärmen sich daheim in der Mikrowelle eine Lasagne auf.

Am Abend ruft mein Bruder Christian an. Kathrin, seine Lebensgefährtin seit zwölf Jahren, sei krank. Sie ist Personalchefin in einer Großfirma, ein Jahr jünger als Renata, verständig und überaus klug und war bisher immer gesund. Seit zwei Wochen unklare Schmerzen im Oberbauch. Vor allem beim Joggen sei Kathi aufgefallen, dass ihr Bauch leicht aufgetrieben und irgendwie schwerer geworden sei, erzählt Christian. Habe aber trotzdem in letzter Zeit Gewicht verloren und weniger Appetit gehabt, ja, vor allem auch keine Lust mehr auf Fleisch, wenn er sich zurückerinnere. Verstopft sei sie ja schon seit langem, aber das gehöre zu ihr, habe sie immer gesagt.

Vor weniger als vier Wochen saßen wir in unserer Wohnstube gemütlich beisammen und spöttelten vermutlich wieder einmal über Christians Drang, jedes Jahr in der Altjahrswoche bei mir einen Gesundheits-Check durchführen zu lassen. Und wahrscheinlich hatte Kathrin auch damals mit ihrem lieben, schalkhaften Lächeln gesagt: »Wozu sollte ich? Wenns dir gut geht, geht es auch mir gut.«

Kathrins Hausärztin machte Ultraschall, schickte sie weiter zur Computertomografie: Vom Aspekt her am ehesten Lebermetastasen, habe die Ärztin gesagt. Woher sie stammten, wisse man noch nicht. Spitaleintritt am Montag.

Und das Todesurteil, denke ich bei diesem Horrorbescheid, wahrscheinlich noch vor Ende der nächsten Woche.

Was ein Erdbeben für die Erde ist, das kann Krankheit sein für den Menschen. Mauern, von denen man glaubte, sie ständen für die Ewigkeit, stürzen unversehens ein und begraben alles, was dir lieb war. Vertraute Wege werden zu Abgründen, unüberbrückbar. Und noch bevor die Erde und noch bevor dein Herz zu beben aufgehört hat, weißt du: Nie mehr kannst du zurück. Nie mehr zurück in das sorglose Nichtwissen, da du noch sagen konntest: Ich habe keinen Krebs und keine Metastasen …

4. April

PSA auf 4,6 gestiegen. Das ist nicht bloß der Effekt der Entzündung. Das ist der Krebs.

Letzter Tag in meiner Praxis. In drei Tagen werde ich operiert. Und ausgerechnet heute noch ein Hammer: Landwirt, drei Jahre jünger als ich, nebenamtlich Kontrolleur für die Elektrizitätszähler in unserem Quartier, fröhlich und optimistisch, erstmals bei mir gewesen wegen eines schon Wochen dauernden Hüstelns, das seiner Umgebung eher aufgefallen war als ihm selbst. Dass auch unter zweiwöchiger Antibiotikumtherapie sich weder der Husten noch das Blutbild verbesserten, fand er nicht beunruhigend – im Gegensatz zu mir, seinem Arzt, der, neuerdings gebranntes Kind, hellhörig wurde und ihn wegen des verdächtigen Thoraxbefunds weiter abklären ließ. Heute kriecht der üble CT-Befund aus dem Fax: vergrößerte Lymphknoten, schier überall im Brustraum.

Kollege A. wird ihn über die Verdachtsdiagnose »Lymphdrüsenkrebs« aufklären und zur weitern Diagnostik ins Zentrum überweisen müssen.

Was für ein bedrückender Job zurzeit, diese Medizin. Krebs, Krebs – überall höre und sehe ich Krebs. Egal, ob wir uns bemühen, in Zukunft keinen Gedanken mehr daran zu verlieren, nachdem uns die Diagnose erst einmal zu Boden gehauen hat, oder ob wir uns jagen lassen von der nicht begreiflichen Angst – kein Krebspatient wird die Vorstellung je wieder los, das ekelhafte Tier könnte eines Tages wieder herankrabbeln und einem seine abscheulichen Scheren in den Leib schlagen.

Schreibtisch aufräumen. Patientenübergabe an Kolleginnen und Kollegen. Schon gestern fünf Stunden am PC, und auch heute Abend bin ich damit beschäftigt. Mit wenigen Zeilen reiche ich Schicksal um Schicksal weiter. Aber haben wir Ärzte wirklich etwas zu sagen dazu, wie »es« laufen solle in diesen verletzten oder vom Tod bedrohten Leben, die da in meiner Krankenkartei erfasst sind? Halt! Bloß keine Melodramatik! Mach deine Pflicht und mach sie gut. Solltest du nämlich nicht mehr an deinen Platz zurückkehren (rein statistisch ist das zwar unwahrscheinlich, aber immerhin möglich), muss ganz einfach dafür gesorgt sein, wie es mit deinem »Patientenstamm« weitergeht. Das ist vorläufig alles.

6. April

Unterwegs zum Spital. Wie bedrohlich der Krebs hinter mir her ist, wissen wir nicht. Also unterhalten wir uns im Auto darüber, was wir vermuten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (ein beliebter Ausdruck in der Rechtsmedizin) wird man mir in weniger als vierundzwanzig Stunden die Potenz genommen haben – worüber man sich keine Gedanken macht, solange man sie hat.

Wir profitierten sehr unterschiedlich davon, häufig nicht einmal jede Woche. Als Assistenten und auch später im Beruf waren wir oft über Wochen vierzehn Stunden täglich oder länger im Schuss. Sehr spät abends kamen wir dann endlich zusammen, der Magen leer und der Kopf noch mit Spitalkram voll, mit Patientensorgen und allem ungewöhnlich Neuen, das wir einander erzählen mussten – und danach noch Sex? Ob wir überhaupt begehrten? Müde und impotent waren für uns nie dasselbe. Zehn Stunden happige Gartenarbeit am Wochenende, als wir als finanzschwache Studenten die Verwaltung eines Wohnblocks mit allem Drum und Dran besorgten, und hinterher Sex – kein Problem, wenn die Lust darauf da war. Brauchten wir ihn, war er bereit.

Das Thema regt an und lenkt ab. Auf der neu gestalteten Verzweigung vor der Stadt hätte ich um ein Haar vergessen, in die Spur Richtung Spital einzubiegen.

Reni lacht: »Und vergessen, wie es war, als ich zu dir gezogen bin, hast du nicht?«

Es war grässlich. Ich hatte sie kurz nach der Eidgenössischen Matur, die wir beide bestanden, zum Nachtessen eingeladen. Und sie zog, das Pyjama in der Handtasche, sogleich und endgültig bei mir ein – die normalste Sache der Welt … Es musste jetzt einfach sein. Aber zugleich mit dem diskreten Duft ihres Parfums, das mich zärtlich stimmte, verbreitete sich etwas Unheimliches bis in die hintersten Ecken meiner Wohnung, kaum war Renata über meine Schwelle getreten und hatte die Tür hinter sich entschieden zugezogen: die Angst vor dem Versagen, nie zuvor gekannt. Ich wusste von ihr, sie war noch keusch. Wie und wo soll man? Was tut sie? Wann muss ich? Zum allerersten Mal bekam ich einen Vorgeschmack davon, wie es einem Mann zumute ist, der fürchtet, dass er, kommts drauf an, vielleicht nicht können könnte.

Damals in Lissabon, wohin mein Taxichauffeurjob mich einmal geführt hatte, war das anders. Mutig hatte ich am Hafen die Tür zu einer Bar aufgestoßen, mutig mir ein Bier bestellt. Ich muss so lange zur Theke hinübergestiert haben, bis die Frau, die es betraf, vom Hocker glitt, daherstöckelte, auf meinen Knien sich einen scharfen Mix genehmigte und dazu sogleich auch einen Handel mischte, in unverständlichem Englisch und mit unmissverständlichen Gesten.

Ein Taxi, das ich – wie übrigens auch, was noch kommen sollte – im Voraus zu bezahlen hatte, brachte uns in ein Quartier, von dem mir nichts erinnerlich geblieben ist als ein unbestimmtes Dröhnen in der Luft. Dabei war ja Nacht, Mitternacht wohl längst vorbei. Möglicherweise befanden wir uns nahe den Werften. In einem dürftig erleuchteten Treppenhaus stöckelte die Frau voraus. Bei einer Tür drang über der Schwelle ein schwacher Streifen Licht hervor. Jemand schimpfte. Ich flüsterte. »Deine Mutter?« – »Die Vermieterin.« – »Was will sie?« – »Geld. Immer Geld.« Sie schob einen Schein untendurch, wie man einen Parking-Automaten füttert, ein Trippeln, und das Licht hinter der Tür erlosch.